Lorenzo Trombetta's Blog, page 11

June 6, 2015

Per una cittadinanza fondata sulla legge e non sull’identità

“Vivere insieme come uomini liberi richiede di essere onorati con una cittadinanza fondata sulla legge e non sull’identità”, affermava a Roma lo scorso 26 maggio Antoine Courbane, docente all’Università Saint-Joseph di Beirut. Courban ha partecipato all’incontro “La Siria di Padre Paolo… e oltre” promosso da Articolo 21 e dalla Federazione nazionale della stampa italiana. Di seguito il testo completo.

“Vivere insieme come uomini liberi richiede di essere onorati con una cittadinanza fondata sulla legge e non sull’identità”, affermava a Roma lo scorso 26 maggio Antoine Courbane, docente all’Università Saint-Joseph di Beirut. Courban ha partecipato all’incontro “La Siria di Padre Paolo… e oltre” promosso da Articolo 21 e dalla Federazione nazionale della stampa italiana. Di seguito il testo completo.

Voglio per prima cosa ringraziare gli organizzatori e i familiari di padre Paolo Dall’Oglio qui presenti: intervenire davanti a voi è per me un privilegio.Permettetemi di ringraziare anchè Madame Marie Peltier, che mi ha messo a parte di alcune conversazioni inedite con padre Palo e che citerò.

PROLEGOMENI. Io vengo dal cuore del Levante arabo. Le nostre società non sono secolarizzate come le vostre. Dopo 14 secoli, malgrado delle difficoltà, il vivere insieme multi-religoso e pluriculturale ha potuto operare una sorta di osmosi inconsapevole che permette oggi di affermare per esempio: «Non sarei il cristiano che sono senza la parte di islam che è in me» ; ma anche: «non sarei il musulmano che sono senza la parte di cristianesimo che è in me».

Questo è divenuto possibile perché i cristiani di diverse tradizioni liturgiche si sono appropriati, dopo molto tempo, della lingua araba e l’hanno protetta. Nel levante l’arabo non è solo la lingua del Corano, ma anche quella di tutte le liturgie cristiane con venerabili anzianità.

Pregare e lodare Dio nella stessa lingua è un autentico successo culturale, testimonianza, per i cristiani, del genio dell’Incarnazione in mezzo all’islam.

Pregando per il rapido ritorno di padre Dall’Oglio tra le sue genti, in Siria e non solo, esprimo il desiderio che questa osmosi possa essere condivisa e vissuta dalle future generazioni.

TESTO. Non parlerò di politica. Sono un cittadino libanese. La situazione siriana mi riguarda in primo luogo sul piano umanitario e su quello del vivere insieme, tra cittadini di religioni e culture diverse.

Il mio Paese, il Libano, accoglie attualmente un milione e 500mila rifugiati siriani, registrati regolarmente presso l’Alto Commissariato per i Rifugiati dell’Onu, a fronte di una popolazione complessiva libanese di 4 milioni.

La violenza più estrema ha dei limiti. Il male avrà sempre dei confini. Solo il bene rimane infinito. E quanto dice san Paolo nella Lettera ai Romani: «Non lasciarti vincere da male, ma vinci il male con il bene» (Ro 12:21).

Oggi noi possiamo andare fino al confine del male, usare ogni violenza, distruggere tutto. Ma domani, cosa faremo?

Domani? Non possiamo che ricominciare a vivere insieme perché siamo uomini, quindi portiamo in noi come segno del divino, «Il gusto innato del bene, del vero e del bello», come ha detto papa Benedetto XVI al palazzo presidenziale di Beirut nel settembre 2012.

Per parlare di questo Oriente che è quello di padre Paolo Dall’Oglio, voglio rendere omaggio alla sua opera come testimonianza in favore dell’umanesimo integrale, né teocentrico né antropocentrico. Un umanesimo nel quale l’uomo non è schiavo di Dio né suo rivale. L’umanesimo integrale, nella fedeltà all’incarnazione, riconcilia nell’uomo il cielo e la terra, e costituisce la pietra angolare dell’ordine politico di domani in un mondo travolto dalla spirale dell’odio. Questa a mio avviso è la pietra angolare del messaggio di padre Paolo.

Ieri non si parlava che di pace e amore. Oggi è l’odio che sembra dominare. La maggioranza delle ideologie contemporanee sono utopie negative, ispirate dall’odio.

Tutti gli antropologi e gli psicologi conoscono il carattere iniziale dell’odio sotto la forma di «narcisismo primario», fase iniziale e indispensabile dello sviluppo dell’individuo.

Pertanto oggi, il lungo apprendimento dell’alterità e la sua umanizzazione sembrano attenuarsi. L’odio non si vergogna più di nascondersi dietro la retorica, sembra quasi divenuto il principio di una morale nuova: «Odio, dunque sono».

E questo il principio distruttore all’opera, e che si fa percepire nella violenza che si sta abbattendo sull’oriente arabo in nome di tutti i narcisismi: quelli dei poteri dittatoriali ; ma anche quelli dei radicalismi religiosi e delle tensioni identitarie. I cristiani orientali oggi tendono a ripiegarsi su se stessi, e quindi a rompere i legami con le loro radici storiche.

La prima volta che ho sentito parlare di padre Paolo è stato nel 2000 ad Aleppo. Mi trovavo con un amico aleppino, una persona di grande cultura, un pio e sincero musulmano. Prendevamo una tazza di tè alla porta di Antiochia quando, conversando, mi ha parlato della sua visita al monastero di Mar Moussa e del suo incontro con padre Dall’Oglio.

Mi ha detto: «Mi ha sorpreso sentirmi a mio agio con lui, proprio come con te. Non c’era traccia in lui di quella barriera che percepisco quando incontro un cristiano non orientale. Avevo la sensazione di trovarmi davanti un cittadino siriano o uno dei miei amici cristiani di Aleppo, di Damasco o di Beyrouth».

Ciò che sorprese maggiormente il mio amico è che Paolo, questo straniero, aveva potuto impregnarsi dello spirito del levante installandosi nel deserto, in un monastero dimenticato, del quale aveva fatto una fortezza del dialogo, della tolleranza, della riconciliazione e dell’amore per l’altro.

Questo mio amico musulmano non conosceva, di sicuro, il Libro della consolazione di Isaia: «Una voce gridava: nel deserto preparate la via al Signore, appianate nella steppa la strada per il nostro Dio. Ogni valle sia colmata, ogni monte e colle siano abbassati; il terreno accidentato si trasformi in piano e quello scosceso in pianura. Allora si rivelerà la gloria del Signore e ogni carne la vedrà, poiché la bocca del Signore ha parlato» (Isaia 41:3-5).

Deserto, bocca e carne sono qui associati.

Il deserto, il midbar delle antiche lingue semite come l’ebraico, è lo spazio arido, o quello del caos primordiale, ma anche la bocca come luogo della parola.

Nel minbar/deserto/bocca la Parola trasforma il caos della natura in un cosmo articolato.

L’innografia bizantina araba mete in bocca all’Angelo che si rivolge a Maria queste parole sorprendenti: «Mi sento fremere quando vedo ciò che è scritto nel tuo seno all’annuncio delle mie parole». Il deserto/minbar è come le viscere di Maria. Il luogo dell’incarnazione della parola.

I teologi e gli storici conoscevano il «genio carnale» degli antichi cristiani di tradizione antiochiea tra i quali padre Paolo ha scelto di vivere come testimone dell’Incarnazione, attraverso un umanesimo integrale non esclusivo ma aperto a tutti, in particolare a quell’islam del quale si proclama innamorato quale ardente testimone di Gesù Cristo.

«Le acque si rompono dal deserto e torrenti dalla solitudine» (Isaia 35:6).

Se dobbiamo radicare l’opera del Padre Dall’Oglio in ogni tradizione, sarebbe nella visione che emerge da uno dei più bei testi del cristianesimo, la «Lettera a Diognetes», scritta nel II secolo d.C., da un anonimo cristiano di Siria a un amico pagano, per parlargli di quel cristianesimo che è stato chiamato una superstizione.

I cristiani a quel tempo erano pochissimi, vivevano in un contesto ostile che li perseguitava. Questa lettera non riflette alcuna paura ma una grande fiducia in se stessi e nel valore morale della fede cristiana dei tempi apostolici.

Il cristianesimo che rivela questa Lettera è innanzitutto una disposizione aperta all’altro, a tutti gli altri. Il gruppo cristiano, in quei tempi lontani, non era una minoranza allucinata dall’ossessione identitaria e preoccupata soltanto dalle briciole di potere che la maggioranza poteva concedere a loro.

La Lettera dice: «Ciò che l’anima è nel corpo, i cristiani sono nel mondo».

Pertanto, la loro unica preoccupazione è quella di mantenere la coesione del corpo, fare ogni sforzo per garantire che tutti i suoi componenti siano strutturati armoniosamente per il bene comune.

E quello che padre Paolo chiamava il «vivere personalmente e individualmente il proprio battesimo».

I cristiani della Lettera a Diognetes non reclamano per se stessi alcuna distinzione specifica.

«I cristiani non si distinguono dal resto degli uomini né per il loro paese, né per la loro lingua, né per loro specifici modi di vivere: non hanno altre città che la vostra, non hanno altra lingua che la vostra, né abitudini singolari».

Dove vivono «si conformano agli usi che trovano stabiliti, ma pongono sotto gli occhi di tutti il sorprendente spettacolo della loro vita difficile da credere».

L’autore indica una scala di valori morali che, fondati sul significato di assemblea e solidarietà, conferiscono al gruppo cristiano la sua originalità.

«Abitano le loro città come stranieri, ma prendono parte a tutto come cittadini».

«Soggetti alle leggi vigenti, sono nelle loro vite superiori a tali leggi. Amano tutti e tutti li perseguitano».

Così era per padre Paolo, lo straniero totalmente a casa sua in Siria per via della sua fede cristiana, che gli ha fatto apprendere la dolcezza infinita di Gesù di Nazareth , sempre definitosi il figlio dell’uomo.

Grazie a Marie Peltier, riferisco alcune parole di padre Paolo: «Rifiuto il proselitismo perché contradicce la dolcezza del mio maestro di Nazareth. …Per me l’universalismo non è sbagliato quando non è violento. Ma lo può diventare cosi se non sa percepire la bellezza della tradizione altrui, se non se ne innamora, e se oppone l’universalismo cristiano all’universalismo musulmano».

Di qui il suo amore sincero per l’islam che percepisce come luogo d’apertura alla «Rivelazione». Il dialogo come luogo di rivelazione.

Ma questo dialogo-rivelazione non saprà iscriversi nella tradizione abramitica senza l’ebraismo. E quanto risulta chiaro dalle note di Marie Peltier, che contengono queste parole di padre Paolo Dall’Oglio: «Alla fine dei conti, non è sorprendente che gli ultimi oggettivi alleati del regime siriano siano coloro che a tutt’oggi negano il genocidio degli ebrei e che oggi negano la rivoluzione del popolo siriano».

Il vicino Oriente di domani è fondato sulla pace e sulla giustizia. Per tutti gi uomini di buona volontà l’impegno in favore dei popoli del levante giace su tre pilastri fondamentali.

Il desiderio di non lasciare i cristiani di fianco all’ingiustizia e all’oppressione.

Per questo non dovete guardarci come a una specie animale in pericolo ma come si guardano degli esseri umani. Ascoltate l’uomo arabo senza i pregiudizi delle crociate. Sappiate che la maggioranza dei musulmani, sunniti e sciiti del levante, non rifiutano la modernità né la democrazia. E necessario aiutarli per incoraggiare i cristiani a superare le loro paure.

Il desiderio di lottare al fianco di tutti i siriani per la giustizia e la democrazia

Questo non è pacifismo angelico. «L’Europa attende dall’altro lato del Mediterraneo mentre i siriani si fanno massacrare… Perché i cristiani dovrebbero essere senza muscoli? Perché le armi gli sarebbero proibite? Da dove viene questo pacifismo angelico?».

L’urgenza della riconciliazione tra sunniti e sciiti.

«Per aprire alle generazioni di domani un avvenire di pace, il primo compito è dunque quello di educare alla pace per costruire una cultura di pace» (Benedetto XVI – 2012).

«Si tratta di dire no alla vendetta, di riconoscere i propri torti, di accettare le scuse senza richiederle, e infine di perdonare. Perché solo il perdono dato e ricevuto offre fondamenta stabili di riconciliazione e pace per tutti» (Benedetto XVI-2012) (cfr.Rm12, 16b.18).

CONCLUSIONE. «… I cristiani di Siria possono vivere nel loro paese, che è tale da più di 2mila anni, in pace con i musulmani, loro fratelli e loro vicini» (Dall’Oglio). Vivere-insieme come uomini liberi richiede di essere onorati con una cittadinanza fondata sulla legge e non sull’identità. (Roma, 26 maggio 2015).

Muore Tareq Aziz, non fu impiccato “perché cristiano”

(di Lorenzo Trombetta, ANSA) Proprio il suo essere cristiano aveva salvato dalla gogna Tareq Aziz, ex braccio destro del presidente iracheno Saddam Hussein, morto oggi in ospedale dopo 12 anni di carcere.

(di Lorenzo Trombetta, ANSA) Proprio il suo essere cristiano aveva salvato dalla gogna Tareq Aziz, ex braccio destro del presidente iracheno Saddam Hussein, morto oggi in ospedale dopo 12 anni di carcere.

Negli anni scorsi, durante l’occupazione anglo-americana dell’Iraq, erano stati invece impiccati altri illustri membri del regime di Baghdad, sunniti, ritenuti come Aziz colpevoli di crimini contro l’umanità.

Nel 2010, l’allora presidente iracheno, il curdo Jalal Talabani, si era rifiutato di firmare il decreto di esecuzione della condanna a morte di Aziz perché “è un cristiano“. In difesa di Aziz, da più parti descritto come “il volto presentabile” del sanguinario regime iracheno, si era mossa l’Unione Europea, diversi leader politici occidentali e persino il Papa.

La morte di Aziz – battezzato come Mikhail Yuhanna – ha richiamato alla mente di molti “il dramma dei cristiani d’Iraq”, decimati dalle violenze nell’Iraq post-Saddam e dall’offensiva dello Stato islamico (Isis). La comunità cristiana irachena, una delle più antiche della regione, nel 2003 contava un milione e mezzo di persone ma si è ormai ridotta a poche centinaia di migliaia in fuga continua verso l’estero.

In Iraq a morire non solo però sono i cristiani. Secondo Iraqi Body Count, una piattaforma internazionale che dal 2003 fornisce bilanci aggiornati dei morti nel Paese, dei 216mila uccisi la stragrande maggioranza sono caduti in regioni abitate da sunniti e sciiti. Il numero dei cristiani iracheni non è inoltre diminuito solo da quando c’è l’Isis, ma anche durante gli anni dell’era di Saddam. E persino negli anni precedenti.

Nel 1947 si contavano cinque milioni di cristiani iracheni, il 12% della popolazione. Una percentuale dimezzata alla vigilia dell’invasione anglo-americana. Nel 2013, dieci anni dopo la deposizione di Saddam, si contavano appena 450mila cristiani delle diverse chiese: circa l’1,5% degli iracheni. Per decenni però in Iraq e Siria i partiti al potere – due ali rivali del Baath – hanno basato parte della loro autorità sul sostegno a comunità non musulmane, offrendo alle loro elite protezione in cambio di alleanza.

La presenza di Tareq Aziz ai vertici della dittatura di Saddam va letta nel quadro di questo patto, dove la discriminazione confessionale ha prevalso sui principi di cittadinanza e pari opportunità. All’estero invece la presenza di Aziz è servita più volte a Saddam per offrire un “volto presentabile” alle cancellerie e alle opinioni pubbliche occidentali, ieri come oggi preoccupate più della sorte dei cristiani che non di quella di tutti gli iracheni. (5 giugno 2015, ANSA).

May 25, 2015

Palmira. Tra verità e menzogne

(di Alberto Savioli, per SiriaLibano). Nel dicembre del 2010 mi congedavo da un caro amico residente nell’oasi di Palmira, affidandogli parte dei miei bagagli e anche una sella da dromedario e un tappeto beduino in feltro, chiamato ceben o lubbad, ricordi personali della mia vita tra le tende e tra i beduini che ho frequentato per quattordici anni.

(di Alberto Savioli, per SiriaLibano). Nel dicembre del 2010 mi congedavo da un caro amico residente nell’oasi di Palmira, affidandogli parte dei miei bagagli e anche una sella da dromedario e un tappeto beduino in feltro, chiamato ceben o lubbad, ricordi personali della mia vita tra le tende e tra i beduini che ho frequentato per quattordici anni.

Doveva essere un breve distacco di soli tre mesi, ma purtroppo è diventata un’assenza di più di quattro anni. Ogni volta che chiamavo il mio amico a Palmira mi diceva: “La tua sella, il tuo feltro e la valigia sono sempre qui da me, non ti preoccupare quando tornerai saranno sempre qui”.

Dopo la recente conquista dello Stato Islamico (Is) dell’antica oasi carovaniera di Palmira, il cui nome arabo è Tadmor, so che non vedrò più i miei bagagli, il mio tappeto e la mia sella da dromedario, il mio amico è scappato e di lui non ho più notizie, alla vigilia dell’attacco dell’Is le comunicazioni telefoniche sono state interrotte.

Se quest’amico è scappato alla conquista dello Stato Islamico, un secondo si trovava detenuto da tre mesi nel famigerato carcere di Palmira, dove negli anni sono stati rinchiusi anche dissidenti politici e oppositori al regime.

L’hashtag #SavePalmira viene rilanciato come un mantra all’avanzata delle bandiere nere del califfato e vengono snocciolati numeri e dati senza verifica di fonti e fatti, per questo motivo va fatto a riguardo un po’ di ordine, per vedere cosa realmente succede alla città, agli abitanti e al sito archeologico.

Lo Stato islamico distruggerà Palmira?

Anche io, come archeologo, sono allarmato per la conquista dell’Is della città, ma Palmira è realmente in pericolo? Perché è in pericolo? I miliziani dello Stato Islamico la distruggeranno come hanno fatto i siti iracheni di Nimrud e Hatra?

Secondo la stampa nazionale Palmira è già stata distrutta, ma naturalmente ciò non è avvenuto, e a mio avviso questo allarmismo preventivo mette ulteriormente a rischio le rovine della città.

Palmira non è il primo sito archeologico di rilievo che si trova nei territori conquistati dallo Stato islamico, sia in Siria che in Iraq, e solamente alcuni siti archeologici sono stati danneggiati, la distruzione non è stata sistematica.

Per fare degli esempi concreti voglio citare dei siti di rilievo presenti in Siria e non distrutti dall’Is. Dura Europos situata sul corso dell’Eufrate a sud di Deir ez-Zor presso il villaggio di Salhiyeh, fondata da Seleuco I Nicatore attorno al 300 a.C. e posta ai confini orientali dell’Impero romano, a contatto con il mondo Partico e Sasanide è attualmente conservata.

L’importante sito archeologico di Mari (Tell Hariri) nei pressi di Abu Kamal, posto sempre lungo l’Eufrate, raggiunse il suo massimo splendore nel II millennio a.C. e venne distrutta da Hammurabi di Babilonia nel 1759 a.C.

La città di Halabiyah, un tempo nota come Zenobia, posta sulla riva dell’Eufrate a nord di Deir ez-Zor, fortificata da Zenobia la regina di Palmira nel III secolo d.C., è un sito di 12 ettari protetto da mura massicce e con una cittadella nel punto più alto.

Ma potrei citare altri siti come Qasr el-Heir al-Sharqi, a nord di Sukhne, costruito dal califfo omayyade Hisham ibn Abd al-Malik nel 728-29 come castello di caccia nella steppa siriana; o gli stessi monumenti che si trovano all’interno della “capitale” siriana dello Stato islamico, Raqqa, risalenti al periodo abbaside, quando per tredici anni (dal 796 all’809) la città divenne di fatto capitale dell’Impero e sede del califfo Harun al-Rashid.

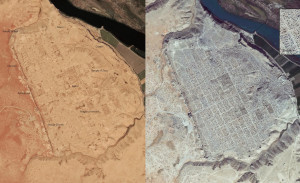

Purtroppo la maggior parte dei siti siriani sottoposti all’influenza del califfato sono stati depredati e scavati illegalmente in modo sistematico, questo almeno dicono le immagini satellitari che mostrano un incremento degli scavi clandestini a Dura Europos e Mari dalla conquista dello Stato Islamico dell’Iraq e del Levante (Isis) nel 2013.

Purtroppo la maggior parte dei siti siriani sottoposti all’influenza del califfato sono stati depredati e scavati illegalmente in modo sistematico, questo almeno dicono le immagini satellitari che mostrano un incremento degli scavi clandestini a Dura Europos e Mari dalla conquista dello Stato Islamico dell’Iraq e del Levante (Isis) nel 2013.

Tuttavia i monumenti e i siti non sono stati distrutti in quanto tali. Perché ciò è successo ad alcuni siti iracheni?

Perché lo Stato islamico distrugge le immagini delle divinità.

Alcuni video tristemente noti hanno mostrato la distruzione di alcune statue (oltre che di alcuni calchi in gesso) dal sito partico di Hatra e un toro androcefalo assiro (lamassu) conservati al Museo di Mosul, di un secondo toro androcefalo che si trovava sul sito di Ninive nella porta di Nergal, il Palazzo Nord-Ovest a Nimrud che conservava una serie di rilievi assiri, e alcune sculture sul sito di Hatra.

Tutte queste distruzioni hanno in comune le immagini di divinità o che vengono interpretate come divinità dai miliziani dell’Is. Secondo la visione dello Stato islamico tutte le immagini di divinità all’infuori di Allah, interpretate come falsi dei, vanno distrutte. Allo stesso modo vengono distrutti santuari di santi locali (spesso si tratta di santuari sciiti o sufi) considerati da loro connessi alla pratica del shirk, il politeismo, perché compromettono l’assoluta devozione a Dio.

L’Is nel fare ciò utilizza un hadith in cui il profeta Muhammad ordina ai suoi compagni di “non lasciare alcun idolo senza cancellarlo e qualsiasi tomba senza livellarla”, tuttavia innumerevoli esempi dei primi conquistatori della storia dell’Islam, mostrano come l’Islam inducesse a distruggere i “falsi dei”, dunque le immagini ancora adorate di altre divinità.

L’Is nel fare ciò utilizza un hadith in cui il profeta Muhammad ordina ai suoi compagni di “non lasciare alcun idolo senza cancellarlo e qualsiasi tomba senza livellarla”, tuttavia innumerevoli esempi dei primi conquistatori della storia dell’Islam, mostrano come l’Islam inducesse a distruggere i “falsi dei”, dunque le immagini ancora adorate di altre divinità.

I siti distrutti fino ad ora hanno seguito questa linea dettata dall’Is, quindi Palmira non dovrebbe venire distrutta in quanto città antica, eventualmente a rischio sono le immagini di divinità, o immagini interpretate come tali dai miliziani dello Stato islamico.

Naturalmente questo non significa che vi è la certezza che la distruzione non avverrà, tuttavia a mio avviso questo allarmismo preventivo potrebbe fornire una motivazione all’Is per distruggere le antiche rovine. Uno dei motivi che inducono l’Is a mostrare i video delle distruzioni, realizzati con le tecniche più moderne e sofisticate, utilizzando droni e la tecnica dello slow-motion, è l’intento di colpire e impressionare, e cosa c’è di meglio che distruggere un sito su cui sono puntati gli occhi del mondo.

Fa bene l’Unesco a preoccuparsi per Palmira, tuttavia questa attenzione spasmodica che porta la stampa a scrivere che l’Is avrebbe già distrutto le rovine, non solo è cattiva informazione ma mette anche ulteriormente a rischio il sito archeologico, senza poi potere fare nulla di concreto per salvarlo.

Il pericolo reale per le rovine può venire da uno scontro tra lo Stato islamico e l’esercito siriano come è appena accaduto (1, 2, 3).

I danni a Palmira prima dell’avvento del califfato.

Se veramente la stampa nazionale è preoccupata per Palmira, mi chiedo perché in questi ultimi due anni non abbia posto l’attenzione ai danni causati al sito archeologico e messo a rischio dal regime siriano che ha militarizzato l’area archeologica e il castello di Fakhreddine ibn Maan che sovrasta le rovine.

Se veramente la stampa nazionale è preoccupata per Palmira, mi chiedo perché in questi ultimi due anni non abbia posto l’attenzione ai danni causati al sito archeologico e messo a rischio dal regime siriano che ha militarizzato l’area archeologica e il castello di Fakhreddine ibn Maan che sovrasta le rovine.

Il sito Apsa2011 fornisce documentazioni video e fotografiche relative a Palmira dal 2013, queste mostrano lo scavo di trincee nell’area archeologica, il posizionamento di lanciarazzi, l’installazione di armamenti pesanti, carri armati posizionati nell’area archeologica, il danneggiamento del colonnato nell’agosto 2013 a causa degli scontri tra l’esercito governativo e i ribelli.

Inoltre è dal 2014 che la Direzione generale delle antichità e dei musei di Siria (DGAM) intercetta busti e statue in calcare trafugate dalle necropoli romane di Palmira, mentre la città era saldamente nelle mani dell’esercito siriano (1, 2, 3).

Il 15 maggio un attivista ha accusato il generale Wafiq Nasser a capo dell’intelligence militare di Sweida di avere saccheggiato i busti di una tomba di Palmira.

Il 15 maggio un attivista ha accusato il generale Wafiq Nasser a capo dell’intelligence militare di Sweida di avere saccheggiato i busti di una tomba di Palmira.

E non va dimenticato infine che tutte queste opere d’arte trafugate, indipendentemente di chi sia la responsabilità, vengono vendute dalla case d’aste occidentali e finiscono nelle collezioni private europee, americane, giapponesi e cinesi.

Recentemente è stata sequestrata alla dogana americana una testa di toro androcefalo di epoca assira proveniente dall’Iraq, il suo valore è di un milione e duecento mila dollari, il trasportatore sosteneva che venisse dalla Turchia e che il valore fosse di 6.500 dollari.

Nella primavera scorsa la casa d’asta Bonham’s di Londra fu costretta a ritirare dalla vendita la parte inferiore di una stele assira raffigurante il sovrano assiro Adad-ninari III, la cui base d’asta era di un milione di euro, il proprietario risultava un anonimo collezionista svizzero.

La statua proveniva da scavi clandestini sul sito siriano di Tell Sheikh Hamad, l’identificazione è stata possibile poiché la parte superiore della stele era stata scoperta nel 1879 in questo sito e ora è conservata al British Museum.

Lo Stato islamico sta trucidando i civili?

Il 24 maggio la Reuters, quindi una fonte informativa seria e attendibile, ha scritto di 400 civili uccisi dallo Stato islamico a Palmira, “in maggioranza donne e bambini”, tuttavia la fonte originaria è la tv di stato siriana, una fonte che non si è dimostrata attendibile fino ad ora in quanto di parte.

Questo non significa che queste uccisioni non siano possibili o non siano avvenute, ma non vi sono fonti attendibili che al momento lo confermano.

Secondo la pagina facebook “rivoluzionaria” e i tweet di Revo.Palmyra (1, 2), non certo un organo di informazione favorevole al regime siriano, ma nemmeno allo Stato islamico, queste 400 persone non sono state uccise, si parla invece di quasi 300 morti tra membri dell’esercito, della sicurezza e di chi lavorava per il governo siriano. Altri tweet di un profilo favorevole all’Is parlano di un alto numero di uccisi tra i soldati governativi, con l’intento di esaltare l’operazione militare.

Secondo questo profilo i contingenti Is sarebbero di 400 unità, mentre i soldati governativi 4000 con una milizia di 200 unità. Tutti numeri difficili da verificare e probabilmente del tutto propagandistici, tuttavia si evince la nazionalità dei “conquistatori” di Palmira: ceceni, afghani, africani, europei, e arabi.

Del tutto probabile quindi che i 400 giustiziati, se la notizia verrà confermata, siano soldati e collaboratori del regime; non per questo accettabile come fatto, ma che si inserisce in una dinamica di una guerra truce e non di uccisioni gratuite di civili.

I giornali scrivono di “Quattrocento vittime civili dell’Isis, i cadaveri allineati per le strade di Palmira”. Le uniche foto che sono disponibili a riguardo mostrano i corpi di nove combattenti uccisi e decapitati appartenenti al gruppo tribale degli Sheitaat che hanno difeso la città accanto alle truppe governative.

Altre foto mostrano venti soldati dell’esercito siriano catturati dall’Is, si nota chiaramente che sono stati percossi e hanno i volti spaventati, sembrano soldati di leva e nulla hanno a che fare con i corpi speciali che stazionano a Damasco o con le forze speciali iraniane o di Hezbollah che non vengono mandate in queste aree periferiche.

L’unica notizia confermata e quasi taciuta dai media, è il bombardamento della città da parte dell’aviazione conseguentemente alla conquista dell’Is. Nella sola mattina del 25 maggio si sono registrati quindici raid aerei e in un bombardamento aereo sarebbero state colpite le rovine archeologiche a ovest della base della sicurezza militare.

L’unica notizia confermata e quasi taciuta dai media, è il bombardamento della città da parte dell’aviazione conseguentemente alla conquista dell’Is. Nella sola mattina del 25 maggio si sono registrati quindici raid aerei e in un bombardamento aereo sarebbero state colpite le rovine archeologiche a ovest della base della sicurezza militare.

Molti attivisti con i loro tweet hanno diffuso le foto e video delle case bombardate dall’aviazione siriana (1, 2). Lo stesso organo di informazione parla di danneggiamenti al Tempio di Baal Shamin e al Tetrapylon di Palmira causati dai bombardamenti dell’aviazione siriana. Certo anche queste sono notizie da confermare che tuttavia parlano di danni a settori precisi della città.

Salvare Palmira senza salvare i siriani.

Molti amici siriani che ho sentito in questi giorni, pur amando Palmira che prima di essere patrimonio dell’Umanità è un loro patrimonio, è un patrimonio dei siriani, hanno espresso indignazione per l’attenzione esclusiva rivolta al sito archeologico.

Come dice Eva Ziedan in un’intervista a Radio Vaticana: “Quando diciamo ‘save Palmira’ a chi ci rivolgiamo? Palmira è una città che è stata consegnata sotto gli occhi di tutti”.

Si può scindere la preoccupazione al patrimonio storico di una nazione dall’attenzione alla vita delle persone?

Perché parlare dei morti non confermati dello Stato islamico, e non di quelli accertati da parte del regime? Dal primo al 20 maggio sono morti 150 civili ad Aleppo a causa dei bombardamenti dell’aviazione siriana, quotidianamente arrivano foto e video di corpi di donne e bambini sepolti sotto alle macerie dei palazzi, con le membra straziate e sporchi di sangue distesi su barelle improvvisate, senza braccia, piedi, o gambe.

Perché parlare dei morti non confermati dello Stato islamico, e non di quelli accertati da parte del regime? Dal primo al 20 maggio sono morti 150 civili ad Aleppo a causa dei bombardamenti dell’aviazione siriana, quotidianamente arrivano foto e video di corpi di donne e bambini sepolti sotto alle macerie dei palazzi, con le membra straziate e sporchi di sangue distesi su barelle improvvisate, senza braccia, piedi, o gambe.

Secondo i dati forniti da Amnesty International gli attacchi con barili bomba, riempiti di esplosivo e frammenti di metallo, lanciati dagli elicotteri governativi hanno ucciso 3.124 civili nel solo governatorato di Aleppo tra gennaio 2014 e marzo 2015, e solo 35 ribelli (672 civili sono morti invece a seguito dei colpi di mortaio lanciati dai ribelli).

I civili uccisi in questo modo sono più di 11.000 dal 2012.

Il presidente Bashar al-Asad, in un’intervista del febbraio 2015, ha negato categoricamente che i barili bomba documentati con centinaia di video siano mai stati utilizzati dalle sue forze, e i giornali non ne parlano più (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).

Scindere il patrimonio dell’umanità dalla vita umana, non solo non è un atto di giustizia ma vuol dire consegnare queste persone stanche e disilluse tra le braccia del califfato, e indurle a distruggere quanto a noi sta più a cuore dal momento che noi non abbiamo attenzione alle loro vite.

Un recente sondaggio indetto da Al Jazeera chiede ai lettori se siano favorevoli alle vittorie ottenute dallo Stato islamico, l’82% (27.015 persone) hanno risposto affermativamente.

Con tutta la passione che ho per il mio lavoro, e la sofferenza che provo nel vedere i monumenti distrutti dalla guerra, mi rifiuto di chiedere alla comunità internazionale di intervenire per Palmira come fanno molti, senza chiedere allo stesso tempo corridoi umanitari per i civili assediati o una no fly zone che li protegga dai barili bomba.

May 23, 2015

Le domande dei bambini

(di Muhammad Zada*).

- Siamo al sicuro qui, papà?

– Sì, piccolo mio, siamo al sicuro.

– Non ci vedranno i MiG qui?

– No, non ci vedranno i missili e neppure i loro cani rabbiosi.

– Quando usciremo di qui, papà?

– Il giorno della resurrezione, piccolo mio.

***

– Chi ci uccide, papà?

– Il capo del mondo, bimbo mio.

– Il capo del mondo ha il diritto di ucciderci?

– Sì, soltanto in questo mondo.

***

– Perché bombardano le nostre case, papà?

– Perché muoiano, piccolo mio. Mentre noi moriamo sotto le loro rovine.

– Noi e le nostre case, papà?

– Sì. E i soldi e i figli.

***

– Come viene la libertà, papà?

– La libertà non viene, figlio mio:

siamo noi che andiamo da lei.

***

– In quale direzione fuggiremo, papà?

– Tutte le vie appartengono a chi fugge, tranne quella della patria.

***

– Cos’è la patria, papà?

– È il luogo bello dove è impossibile vivere.

***

Maledetti i numeri, papà!

In qualsiasi modo li ordino,

mi portano a un massacro.

_______________

* Muhammad Zada è uno scrittore siriano, nato a Maabatli nella regione di Aleppo, che ora vive in Germania.

La traduzione dall’arabo è di Caterina Pinto.

May 20, 2015

Isis ora a Palmira. La tragedia vista da una siriana

(di Viviana Vestrucci, per Gariwo). La battaglia tra le milizie dello Stato Islamico e l’esercito siriano per la conquista di Palmira ha evocato lo spettro della distruzione di uno dei siti archeologici più importanti al mondo da parte dei fondamentalisti, come avvenuto per altre aree monumentali in Iraq e Siria. Ma l’allarme internazionale scattato per salvare l’antica Palmyra, “patrimonio dell’Umanità” per l’UNESCO, sembra invece avere ignorato il dramma degli abitanti della città nuova, che hanno pagato con oltre 60 civili morti, su 300 vittime, l’offensiva dell’ISIS, e che restano in grave pericolo.

(di Viviana Vestrucci, per Gariwo). La battaglia tra le milizie dello Stato Islamico e l’esercito siriano per la conquista di Palmira ha evocato lo spettro della distruzione di uno dei siti archeologici più importanti al mondo da parte dei fondamentalisti, come avvenuto per altre aree monumentali in Iraq e Siria. Ma l’allarme internazionale scattato per salvare l’antica Palmyra, “patrimonio dell’Umanità” per l’UNESCO, sembra invece avere ignorato il dramma degli abitanti della città nuova, che hanno pagato con oltre 60 civili morti, su 300 vittime, l’offensiva dell’ISIS, e che restano in grave pericolo.

Lo dice Eva Ziedan, attivista e archeologa siriana, che dal 2013 lavora a Beirut con un’organizzazione internazionale per un progetto legato all’emergenza umanitaria e collabora con il sito di informazione “SiriaLibano”. Laureata all’Università di Damasco, con un Dottorato di ricerca all’Università di Udine, è stata impegnata dal 2006 al 2010 in missioni nei principali siti archeologici siriani, tra cui proprio la Palmirena, regione desertica a ovest di Palmira.

Nell’intervista l’archeologa denuncia le conseguenze negative della disattenzione dei media occidentali per la sorte della popolazione e conclude amaramente di aver perso la speranza, perché sa “che non verrà fatto nulla, come avviene di fatto da cinque anni”.

Che rilevanza ha il sito di Palmira nel patrimonio culturale e storico della Siria?

Palmira è una delle più importanti città antiche ancora conservate. Sono attestate frequentazioni nell’area dal paleolitico e di lì sono passati cananei aramei, nabatei, arabi e romani. Il suo nome arabo Tadmor significa in lingua aramaica “la meraviglia” oppure secondo un’altra interpretazione “postièrla, luogo di guardia”, tuttavia il nome classico Palmyra, con il suo riferimento alle palme che circondano la città, sembra derivare dalla traduzione latina di tamar, il nome semitico della palma da dattero, scelto per assonanza con l’antico toponimo Tadmur.

Fiorì nel II e III secolo d.C. e divenne una capitale commerciale tra est e ovest fino ad entrare nella storia con il regno della regina Zenobia, che riuscì ad avere il controllo di quasi tutta la Siria, arrivando fino ai confini con l’Egitto: all’epoca le monete avevano la sua effige. Poi al suo regno pose fine l’imperatore Aureliano, che assediò la città nel 272 finché questa si arrese e la regine venne portata a Roma come trofeo di guerra.

Le rovine più importanti che si sono conservate sono il Tempio del Dio Baal, la via colonnata, il teatro, l’Agorà, la necropoli che si staglia all’orizzonte con le sue “tombe a torre”, e il campo di Diocleziano con le terme. Palmira è stata inserita dal 1980 nella lista redatta dall’UNESCO dei siti “Patrimonio dell’Umanità”. Nel 2013 è stata inserita nell’elenco dei patrimoni dell’Umanità in pericolo. Per noi siriani non è solo un patrimonio archeologico fondamentale, ma è anche una parte della nostra identità, questa stessa identità che sta per sparire.

Come è la situazione attuale della città?

Palmira in questi giorni è salita agli onori della cronaca per il pericolo di danneggiamento che il sito avrebbe con la conquista da parte dello Stato Islamico. Ma prima di dire che cosa rischia il sito all’arrivo dell’Isis, vorrei spostare l’attenzione su un fatto molto importante.

Sono archeologa tuttavia in questo momento non lavoro in questo campo. E anche se mi fa male il cuore pensare alle rovine di Palmira, dove andavo in gita da piccola con la scuola,e dove ho scavato e ho camminato nel deserto raccogliendo materiali di tutti i periodi storici, in primis vorrei ricordare la gente di Palmira!

La gente vive ancora nella città e nella steppa arida che la circonda, se la città viene assediata la gente muore di sete e di fame, se la città si trasforma in un luogo di conflitto sarà la gente a morire. Questo è grave quanto il rischio per il patrimonio storico-artistico, perché l’ingiustizia che passa sopra una terra rimane nella sua sabbia e la gente non dimenticherà mai.

L’occupazione da parte dell’ISIS quali conseguenze potrebbe avere per Palmira?

Palmira è già in pericolo da due anni, non solo negli ultimi giorni. Militarizzare le rovine archeologiche, vuol dire esporre il sito al rischio di distruzione in caso di conflitto tra le parti belligeranti. Se l’Isis entrasse in Palmira, secondo alcuni ci sarebbe il rischio di una replica delle distruzioni fatte in Iraq al museo di Ninive e ai siti di Nimrud e Hatra. Tuttavia va detto che Palmira non è l’unico sito siriano importante nei territori dell’Isis. Lo Stato Islamico distrugge quando vuole esibire la devastazione e vende quello che non vuole fare vedere.

A volte ho paura dell’impatto dei media, perché l’allarme preventivo, senza poi poter fare nulla di concreto per proteggere il sito, potrebbe incoraggiare l’Isis a distruggere. Voglio fare esempio: dopo la distruzione delle sculture di Ninive da parte dello Stato Islamico, con la conseguente campagna mediatica occidentale di allarme per i siti, senza invece riservare la stessa attenzione ai massacri quotidiani della popolazione, c’è stata una reazione molto negativa verso il patrimonio da parte di molti siriani.

In che modo si potrebbe impedire la distruzione di questo sito?

Mi scuso, ma non ho niente da dire su questo punto, perché so che non verrà fatto nulla, come avviene di fatto da cinque anni. Più di 12 milioni ii siriani necessitano di aiuti umanitari di base: si tratta della metà della popolazione prima della guerra, più di 7 milioni sono sfollati interni, più di 4 milioni sono profughi, più di 300 mila sono sotto assedio in 40 aree in tutta la Siria e 300 siti archeologici sono stati danneggiati negli ultimi quattro anni.

Ho perso la speranza, e confesso che io, da essere umano e da archeologa che un tempo mi consideravo abbastanza libera per sentire ogni luogo del mondo come la mia terra, ora con fatica nascondo l’odio verso tutto, patrimoni internazionali inclusi, e i “due pesi e due misure” a seconda dei casi.

____________

L’immagine in evidenza nella homepage è un bozzetto di Vito Savino. Le foto a corredo dell’articolo sono di Alberto Savioli.

May 17, 2015

Mafi Rabia, “non c’è più primavera”

(di Alberto Savioli) In questi giorni in cui il sito archeologico di Palmira sembra minacciato dall’avanzata dello Stato Islamico, viene reso completamente fruibile un documentario realizzato nel 2009-2010 tra le tribù beduine della Jazeerah siriana e della steppa di Palmira, un territorio ora occupato dalle milizie del Califfato.

(di Alberto Savioli) In questi giorni in cui il sito archeologico di Palmira sembra minacciato dall’avanzata dello Stato Islamico, viene reso completamente fruibile un documentario realizzato nel 2009-2010 tra le tribù beduine della Jazeerah siriana e della steppa di Palmira, un territorio ora occupato dalle milizie del Califfato.

“Mafi Rabia” è un’espressione araba che significa letteralmente “non c’è più primavera” (intesa anche come “non c’è più foraggio”) ed è anche il titolo di un documentario montato e diretto da Thomas Turolo su soggetto diretto e curato da Alberto Savioli.

Mafi Rabia, non c’è più primavera è stato girato in Siria tra il 2009 e il 2010, alla vigilia delle “Primavere arabe”, racconta la storia di tribù beduine e la loro vita nel deserto siriano resa difficile da un insieme di fattori umani e ambientali: il sovra-sfruttamento delle risorse idriche, la siccità e nuove abitudini di allevamento. Le riprese sono state realizzate principalmente nella steppa di Palmira, nell’area di Deir ez-Zor e Hassakah ora occupata dallo Stato Islamico, e attorno a Qamishli ora nel Kurdistan siriano chiamato Rojava.

Questo insieme di fattori critici ha modificato le migrazioni stagionali e ha impoverito molti beduini costretti ad abbandonare la vita nomade e a sedentarizzarsi nelle periferie delle città.

Questo insieme di fattori critici ha modificato le migrazioni stagionali e ha impoverito molti beduini costretti ad abbandonare la vita nomade e a sedentarizzarsi nelle periferie delle città.

Assieme a loro migliaia di persone sono scese in piazza nella primavera del 2011, spinte anche dalla povertà e dalla corruzione del governo siriano, temi che ricorrono anche nel documentario come un leitmotiv.

Appare surreale guardare a quel mondo di allora, quando tutto scorreva lentamente con i ritmi della tradizione millenaria dei pastori nomadi, ora quei territori si trovano saldamente nelle mani dello Stato Islamico o sono teatro di scontri tra opposte fazioni.

Il titolo allude alla mancanza di foraggio e alla siccità ma è precursore di quanto accaduto, la “Primavera siriana” (nome con il quale si indica la protesta del 2011) è stata soffocata dalla repressione del regime e dalla successiva avanzata dello Stato Islamico, ora possiamo dire parafrasando il titolo che “non c’è più primavera”, anche se rimane la speranza di pace per quelle popolazioni martoriate.

Mafi Rabia è un video-documentario unico nel suo genere, poichè nulla di simile è stato fatto sui beduini siriani; è la vera voce di questo gruppo nomade, liberato da qualsiasi equivoco o qualsiasi rappresentazione forzata.

Mafi Rabia è un video-documentario unico nel suo genere, poichè nulla di simile è stato fatto sui beduini siriani; è la vera voce di questo gruppo nomade, liberato da qualsiasi equivoco o qualsiasi rappresentazione forzata.

La guerra ha effettivamente cambiato le reali condizioni di vita in Siria, per questo motivo un documentario simile sarà probabilmente irripetibile.

* Il link alla versione integrale del documentario sottotitolato in italiano, inglese e francese.

May 10, 2015

Siria, Libano e il gioco degli Asad

[image error](di Elias Khury, per al Quds al arabi. Traduzione dall’arabo di Khouzama Reda). Il gioco di Hafez al Asad ha ora raggiunto la sua logica fine, ed ecco che la Siria si dissolve trasformandosi in un protettorato iraniano e nell’arena di un selvaggio conflitto regionale. Tutto ciò fa sembrare la guerra civile libanese un preludio o un semplice allenamento per la guerra in atto in Siria.

Il dittatore siriano che inviò le sue truppe a invadere il Libano nel 1976 con la scusa di far cessare la guerra civile libanese ed evitare la partizione del Paese, non solo non pose fine alla guerra, ma la utilizzò per mettere fine al Libano stesso. Così le guerre si sono auto-fecondate all’infinito sotto l’egemonia militare siriana e i suoi servizi segreti. Il sistema politico libanese entrò in tal modo in una spaventosa fase di disintegrazione che lo portò alla totale subordinazione al dominio siriano.

I complicatissimi giochi politici di Asad padre richiesero alleanze contraddittorie ed evasive nonché la contemporanea liquidazione degli avversari all’ingrosso e al dettaglio. Ciò si tradusse in un’alleanza tra la Siria e l’Arabia Saudita da un lato, e tra la Siria e l’Iran dall’altro. Il tira e molla con Israele, invece, portò all’espulsione della resistenza palestinese dal Libano. Poi in seguito al conflitto sanguinoso in Libano, Asad consegnò le chiavi della resistenza contro Israele unicamente a Hezbollah e questo lo portò a mettersi a capo della confessione sciita.

Assad giocò perfettamente in Libano il gioco del conflitto confessionale. Lo stato siriano “laico”, o presunto tale, si rivelò il più abile nell’arte di manipolare le confessioni libanesi e giocherellare con esse. Avviò un massiccio processo di liquidazione della sinistra laica per dedicarsi completamente alla gestione delle confessioni libanesi, nella loro ascesa e nel loro declino.

Il suo vicepresidente Abd al Halim Khaddam si distingueva per impersonare Fuad Pasha, il ministro ottomano che curò la fine della guerra civile libanese del XIX secolo, con un compromesso internazionale che fondò il sistema del mutasarrifato, la prima formazione politica della regione che adottò le quote confessionali.

In Libano − nel bel mezzo del sanguinoso gioco confessionale − Asad stava gettando senza rendersene conto le fondamenta della guerra siriana che ha raggiunto la sua svolta iraniana. Infatti, il generale iraniano Qasem Soleimani è diventato il governatore militare di quello che è rimasto della Siria nelle mani del regime, mentre Asad figlio è solo un’immagine di copertura nel conflitto siriano.

Il giornalista inglese Patrick Seale, amico di Asad padre, ne ha scritto una biografia in cui ha lavato la sua vicenda come fa la mafia con i propri soldi. In precedenza Seale aveva pubblicato un libro dal titolo “The Struggle for Syria”, la biografia di Asad, che sembrava un tentativo per suggerire che il conflitto sulla Siria fosse finito. La storia però è capace di vendicarsi, e quando lo fa, offre una lezione di crudeltà e meschinità. Ed ecco la storia che, vendicandosi, trasforma il regime fondato da Asad in uno straccio sporco, e la Siria in una arena regionale di stermini e tragedie.

Oggi possiamo vedere dietro la maschera del potere assoluto indossata per anni dal regime tirannico. Ci sono intessuti equilibri fragili che hanno consentito al regime di rimanere e hanno dato al terribile meccanismo repressivo un potere assoluto sul popolo siriano. Il regime costruito da Asad padre si fondava su un equilibrio delicato in cui l’Arabia Saudita ha giocato un ruolo decisivo, e s’è fatto scudo dietro un’alleanza che ha portato il mondo arabo al baratro: l’alleanza saudita-egiziana-siriana.

La componente saudita del regime si è materializzata non solo nell’equilibrio libanese sedimentatosi dopo gli accordi di Ta’if attraverso la condivisione del potere tra l’harirismo nascente e le forze del sistema di sicurezza interno; ma era anche parte della struttura interna del regime di Asad stesso. La sovversione di questo equilibrio è cominciata in Siria prima con l’esclusione e poi con l’annientamento dell’asse Khaddam-Kanaan-Shihabi e ha raggiunto infine il culmine con l’assassinio di Hariri.

Dietro la maschera del potere assoluto, il regime di Asad era prigioniero di equilibri regionali delicati che cominciano con l’Arabia Saudita e finiscono con l’Iran. Così, quando il regime − guidato dal figlio inesperto − ha deciso di voltare faccia a una parte delle sue alleanze precedenti, è iniziata la fase della sua caduta. Le rivoluzioni arabe sono poi giunte a decretare l’inevitabilità di tale caduta.

Il percorso siriano verso la “libanizzazione” è stato indotto da un disperato aggrapparsi del regime al proprio potere, dalla sua pronta volontà criminale di uccidere centinaia di migliaia di siriani, di far fuggire milioni di persone e di distruggere città e paesi con bombardamenti brutali. Tutto ciò ha fatto dell’esperienza sanguinosa libanese un modello superato rapidamente in direzione di un crimine totale.

A uno dei teorici dell’Isis, chiamato Abu Bakr al Naji, viene attribuito un libro intitolato “La gestione della ferocia”: è una sorta di guida ideologica che invita a stabilire un sistema di valori basato sull’intimidazione e la minaccia attraverso l’impiego di metodi brutali di uccisione e repressione.

È vero che l’Isis ha dimostrato seriamente la sua atrocità col sangue e con filmati professionali. Tuttavia, quello che oggi sfugge ai media è che il vero fondatore del sistema di atrocità è stato la tirannia e che la brutalità del regime siriano eguaglia, se non supera, quella dell’Isis. Questo regime maschera la sua ferocia con discorsi politici sulla resistenza e sulla mumanaa, mentre porta la Siria e tutta la regione a un conflitto religioso confessionale il cui orizzonte è solo altra crudeltà.

L’operazione israeliana nel Golan ha rivelato la presenza nella regione di alcuni capi dei Pasdaran iraniani al fianco di Hezbollah. Sembrava che Hezbollah volesse capovolgere l’equazione in Siria e in tutta la regione appiccando la miccia della resistenza sul fronte del Golan, ma l’annuncio della presenza di Qasem Soleimani nel sud della Siria − quale comandante dell’attacco ai siti dell’opposizione siriana armata − ha rapidamente cancellato questa lettura degli eventi.

Il generale iraniano non è quindi venuto per guidare la resistenza contro Israele, ma per condurre una delle battaglie della guerra siriana, confermando il fatto che chi interviene in una guerra civile confessionale perde la capacità e la volontà di resistere all’occupazione.

Alla trasformazione della Siria in una carta hanno contribuito tutte le parti regionali e internazionali: dai Paesi del Golfo alla Turchia agli Stati Uniti. Ma la responsabilità più grande è del regime. Dallo scoppio della rivoluzione popolare questo regime si è comportato in modo mafioso e ha reso le sue forze armate simili a un esercito di occupazione straniera.

La Siria di Asad è finita. È Bashar al Asad stesso ad aver sottoscritto il documento finale, quando ha convocato le milizie sciite dal Libano, dall’Iraq e dall’Iran per combattere i salafiti jihadisti, i cui capi sono stati liberati per lo più dalle sue stesse prigioni. Quest’uomo credeva di essere in grado di manipolare a suo vantaggio le correnti estremiste, come aveva provato a fare con la miserabile esperienza di “Fath al Islam” in Libano. E così Asad e gli islamisti sono diventati due facce della stessa medaglia, la cui immagine è la frantumazione della Siria nel sangue e la sua conseguente trasformazione in un sanguinoso parco divertimenti dove a giocare sono gli altri.

La storia è dura e crudele. Hafez al Asad credeva di poter cavalcare il mostro confessionale e manipolarlo in Libano, ma quel mostro si è ritorto contro di lui, facendo preda del suo regime e riducendolo a brandelli. (al Quds al arabi, 23 febbraio 2015)

May 9, 2015

Minoranze e maggioranze. Al di là dei numeri

Studiosi, esperti, analisti, e l’opinione comune troppo spesso sono d’accordo sul fatto che il problema principale da affrontare oggi in Medioriente sia la diversità religiosa e la necessità di proteggere le minoranze.

Studiosi, esperti, analisti, e l’opinione comune troppo spesso sono d’accordo sul fatto che il problema principale da affrontare oggi in Medioriente sia la diversità religiosa e la necessità di proteggere le minoranze.

Di conseguenza, le cosiddette minoranze religiose sono progressivamente diventate un elemento costituente della politica statuale. Vengono rappresentate come entità monolitiche immutabili con caratteristiche politiche coerenti negli affari internazionali, così come categorie analitiche attraverso cui finalmente comprendere in modo più immediato lo scenario mediorientale.

Estella Carpi sostiene nell’analisi che riportiamo che il carattere artificiale delle minoranze e delle maggioranze religiose sia stato troppo spesso trascurato nella politica internazionale. Lo dimostra con esempi tratti dalla storia, che provano a fornire spiegazioni di privilegi o privazioni di tipo civico, o a evidenziare l’amicizia o l’inimicizia accordate di volta in volta alle minoranze religiose.

(di Estella Carpi, per Humanity). In the effort to trace the emergence of the language surrounding “minorities,” historian Benjamin T. White in 2011 associated the history of minorities with the historical formation of nation-states in the Middle East. He unearthed how a language of minorities only emerged in the 1930s with French bureaucracy, which was still dominating the country at that time: the central state presence in people’s everydayness was intensifying. The use of the term “minority” increased, in particular, in the post-French mandate Syria (1940s). Once state, in the modern Middle East, began to more fully represent the people, all “groupable” societal component collectively began to perceive themselves in terms of frustrated minorities or accomplished majorities. Arguably, this was in order to feel more included and entitled to services and benefits. It is inescapable, in fact, that representativeness implies per se cohesion and sameness.

In what Pierre Bourdieu would name the “informational capital” around the Middle East, confessional labels are attributed to diverse popular wills. This, for instance, deceivingly led us to think that Saddam Hussein’s Iraq was actually in need of a Shiite regime, in that the national population is predominantly Shiite. And that Syria, from 2011 onwards, underwent an unprecedented political crisis because the ruling regime is from the Alawite minority, and, as such, it cannot rule undisturbed over a Sunni majority. Or, again, how many times have knowledge producers argued that the mainly Shi‘a-populated Bahrein needs a Shiite regime to stop local discontent and meet the reiterated requests for freedom once for all? Or also that the ruling power in Iran keeps the country stable because there is a Shiite coalition there ruling over a Shiite-majority population?

In the capacity of beings craving historical understanding, we constantly feel like we owe consciousness to our past: the quick association of majority with domination and, likewise, minority with subordination, risks shadowing the shifting sites of power that underly societal relations. The Syrian revolution offers a perfect case in point, in that it has prematurely been portrayed by several media as a “civil war,” as well as a confessionally biased demand for greater freedoms coming from the Syrian Sunni majority. The interpretation according to which the Sunni majority protesting could result in the oppression of the minority groups living within the state boundaries, would obscure the actual distribution of power within Syrian society. Such a biased interpretation of social facts is said to have resulted in poor international solidarity for the protesters in Syria with respect to the Egyptian or the Tunisian revolution.

Indeed, the alternately scant or deep empathy that the international community has developed towards particular political causes or military interventions in the Middle East is often dictated by the alleged need to protect the “primordial” minorities populating the region. In this regard, the gnoseological minority-majority dyad is employed to describe homogenizable religious as well as ethnic groups. For instance, speaking of Kurds as a minority is highly misleading: in the palingenetic effort to repoliticize the minority concept and explore the present life conditions, the Kurds and groups alike should simply be described as “oppressed.” Yet they constitute a heterogeneously oppressed or disempowered population of approximately 30 million people majorly distributed between Iran, Syria, Iraq, and Turkey. The nation-state boundary logic has forced them to be described in minority terms. Similarly, it is the invasive presence of the state in the Middle East—generally a Leviathan entity using divide-and-rule strategies – that has triggered a longing for secessionism and identity-defined independence in particular religious or ethnic groups.

A further example has been provided by the violence used by Da‘esh (ISIS) against the ethnic and religious groups who inhabit the Arab Jazira—the ancient Upper Mesopotamia extended between Syria and Iraq—which has led people to talk of the importance of protecting religious minorities, and therefore using religion as a mere gnoseological instrument. In fact, the populations attacked by Da‘esh nowadays are Muslim as well. Like Christians, Muslims are killed on a daily basis. The killed ones, hence, are those who are simply refusing, in many forms, to live under the caliphate. Their “numberization” has long served political intentions and fears. And here lies the fallacy of ‘’religion’’ meant as an empty category that we can fill with any meaning, but still massively capable, however it is interpreted, to shape events and raise different collective sentiments.

In the examples provided above, identity politics trumps any other gnoseological understanding of the Middle East’s changing scenario, by departing from the idea that “minority identities” are objectively something, and can be filled up with a fixed political content. In other words, religious and ethnic groups are spoken of as if they owned a pseudo-national imagination and an identity-shaped attachment to their territory. Therefore, neither Christians under Da‘esh nor the Kurds are seen as simply reacting to state-owned power, or to any entity where power is temporarily located.

History has clearly shed a revealing light on how the international community, and not only politicians, have increasingly used the expression—and consequently adopted the strategy of—”protecting minorities.” It is the colonial protection of minorities in the Middle East that turned socially heterogeneous groups of religious believers into separate bodies. By doing so, they further exposed them to the risk of massacres or civic inferiority whenever prevailing political interests and material circumstances do not allow the traditional protectors to defend such “minorities.” Paradoxically, such outsider protectors tend to rush over to allegedly fight on behalf of domestic groups in the historical context in which the latter have actually grown.

Furthermore, the common myth on which the international and domestic understanding of the Middle East relies is that such reified religious categories are permanently at odds with one another. If we look at the historical roots of what is depicted as a chronic regional enmity, the protection of minority communities has always been leverage for western sway in the Middle Eastern region. Like the case of the French protecting the Christians in Syria and the Maronites in Mount Lebanon, especially during the fight against the British-supported Druzes in the 19th century.

The political use of the notions of minorities and majorities in the epistemic construction of the Middle East is therefore ideological work still encrusted with colonial nuances. And this is certainly not peculiar to the Middle Eastern scenario. In fact, some social groups, smaller in terms of numbers with respect to the ethnic or religious majority living within the same nation-state, have not developed their own sense of properly constituting a “minority.” For example, the Asian communities in Chile are mostly represented as migrant groups in the news and in the literature concerning them. By contrast, Bolivian and Peruvian migrants in Chile are spoken of as “minorities”, in that they migrated from countries against which Chile had fought a regional war in the 19th century. This further confirms the political use of the majority-minority Manicheism.

Religious labels have also been used by governors, common people and scholars as a way to point to proximity or distance in terms of political purposes. The Christian Greek Orthodox, who, unlike other Christian groups, used to be more willing to accept a Syrian Arab nationhood over the 1930s, exemplify this phenomenon, as they had tellingly been called the “cousins of Islam,” being the Muslims the vast majority among Syrian nationalists. Thereby, the commonality of a political cause was leading the Muslims to find linguistic expressions of religious proximity to describe their Christian Orthodox fellows.

The political is obviously only one dimension of the polyhedric character of this ancient all-encompassing concept of religion, which is largely adopted in social and political sciences to advance gnoseological analyses. We should rather reclaim “religion” as a constructed human way of naming an immense range of practices, beliefs, theological tenets as well as contradictory human behaviors related to this realm of meanings.

Certainly, the abused description of “Middle Eastern exceptionalism” does not lie in an irremediable and almost innate division of the region into monolithic religious or ethnic minorities, purportedly conveyers of self-evident identity politics. But rather lies in the allogenous and endemic incapacity to cultivate better gnoseological strategies to know the Middle East and speak of it.

April 20, 2015

Young Syrian Lenses

Young Syrian Lenses, media attivisti ad Aleppo, è un docu-film girato ad Aleppo tra il 30 aprile e il 9 maggio 2014 sotto la regia di Ruben Lagattolla e con la co-regia di Filippo Biagianti.

Young Syrian Lenses, media attivisti ad Aleppo, è un docu-film girato ad Aleppo tra il 30 aprile e il 9 maggio 2014 sotto la regia di Ruben Lagattolla e con la co-regia di Filippo Biagianti.

Il regista Lagattolla arriva ad Aleppo assieme al fotografo Enea Discepoli, con l’intento di realizzare una mostra fotografica nel centro storico di Aleppo assieme ai media-attivisti dell’Halab News Network. Il progetto risulta irrealizzabile, ma il regista documenta ugualmente la vita quotidiana della città e l’attività degli attivisti attraverso interviste che come tema non hanno la guerra ma la voglia di resistere, costruire e servire la società civile.

Il documentario, che il 13 maggio verrà proiettato al nuovo cinema Aquila di Roma in concorso al Roma Independent Film Festival (RIFF), fa anche luce su aspetti spesso ignorati del conflitto siriano che risalgono a un periodo precedente lo scoppio delle manifestazioni di piazza.

Un esempio sono le parole dello Sheikh Haboush: “Prima della rivoluzione la gente viveva in uno spirito di amore comune tra i popoli, ma in questo amore c’era come della paura. Tizio aveva paura di Caio… quello è uno del mukhabarat… quello è una spia del governo… é vero che la gente viveva in pace, ma era una pace apparente. C’era tanta paura, si arrivava a sospettare persino del proprio fratello, se una persona parlava con un’altra le dicevano: attento, qui anche i muri hanno le orecchie! Di fatto, la pace era paura (…). Il significato della pace è nell’amore, nella fratellanza, che se accade qualche cosa nel Paese si abbia il diritto di criticarlo, invece non si poteva dire neanche una parola sullo Stato. Se dicevi qualche cosa sullo Stato non sapevi dove saresti finito… a Rabè al Khali o chissà in quale prigione, e se ci saresti rimasto venti o trent’anni. Dov’era la pace?

Ruben Lagattolla, 32 anni, lavora come operatore video e montatore per l’agenzia EPOS al fianco della prof. Emanuela C. Del Re, e come video-giornalista free lance.

Filippo Biagianti, giornalista, documentarista e docente di montaggio video presso l’Accademia di Belle Arti di Urbino, ha realizzato molti documentari e centinaia di video.

Yarmuk, “Vi racconto com’è iniziata”

(di Qusai Zakarya, per Foreign Policy. Traduzione dall’inglese di Claudia Avolio). Dopo che il regime di Bashar al Asad ha passato due anni a massacrare i palestinesi nel campo di Yarmuk, dopo che i bombardamenti del regime hanno distrutto circa il 70 percento del campo, dopo che in migliaia sono stati arrestati e torturati a morte, e dopo che i civili sono stati costretti a frugare tra i rifiuti e le erbe per scongiurare la morte per fame, dopo tutto questo, il mondo sta finalmente prestando attenzione alla situazione di questo quartiere meridionale di Damasco che soffre da tempo. E tutto ciò di cui vogliono parlare è lo Stato islamico.

Credo che questa sia una vergogna. Ma visto che è quello che il mondo vuole sentire, glielo dirò. Non si può comprendere l’assalto al campo da parte dello Stato islamico né ciò che significa se non si considera anche come Bashar al Asad − come regalo al popolo palestinese − abbia trasformato un prospero quartiere con centinaia di migliaia di persone in 18 mila persone disperate che attendono la morte. Non possiamo impedire che quanto è accaduto a Yarmuk si ripeta altrove a meno che non traiamo in salvo i 600 mila civili assediati che Asad sta lasciando morire di fame.

Fatemi tornare all’inizio, quando l’assedio di Yarmuk è iniziato, sul finire del 2012. Io ero lì in quel momento perché, in quanto siro-palestinese, avevo molti famigliari che vivevano nel campo. I miei fratelli mi avevano pregato per ore di unirmi a loro in una gita nel campo, perché volevano che mi trasferissi lì nella casa di mia zia. Yarmuk allora sembrava molto più sicuro della mia città natale lì vicino, Muaddamiya, un sobborgo di Damasco a sud-ovest della capitale, dov’ero un attivista dell’opposizione.

Siamo arrivati al campo la sera del 15 dicembre 2012, nel momento in cui l’Esercito siriano libero e i suoi sostenitori palestinesi stavano facendo rapide conquiste. Come al solito, Asad rispondeva bombardando in modo indiscriminato civili innocenti. I bombardamenti ci hanno tenuti svegli per gran parte della notte, ma alla fine sono riuscito ad addormentarmi. Mi sono svegliato al suono di una enorme esplosione nelle vicinanze.

È stata la prima volta che il campo di Yarmuk veniva attaccato da un aereo da caccia. L’obiettivo del regime: la moschea Abd al Qader, un luogo di culto stracolmo di sfollati. Dalla mia finestra vedevo scene di panico e caos, schegge e parti del corpo sparse ovunque. In seguito dei carri armati sono avanzati per circondare il campo. Quando è giunto l’annuncio che ci ordinava di andarcene nel giro di tre ore o di non farlo affatto, ce ne siamo andati. Uscendo, siamo passati accanto a decine di carri armati e migliaia di soldati pronti a marciare. L’assedio di Yarmuk aveva avuto inizio.

La tattica del regime di fare un assedio in cui lasciar morire di fame per poi far arrendere è arrivata più tardi alla mia città natale, Muaddamiya, perciò ho idea di cosa stiano passando gli abitanti di Yarmuk.

La fame non è come le altre armi che Asad ha usato per ucciderci. Quando un elicottero sorvola sulla tua testa, puoi correre nello scantinato e trovare un rifugio dai barili-bomba. Quando i colpi d’artiglieria iniziano a piovere giù, puoi scappare dietro un palazzo per ripararti. Quando il regime invia carri armati e truppe, puoi correre fino alle linee del fronte e cercare di respingerli. Perfino quando è in arrivo una retata, hai qualche speranza di fuggire, nasconderti o difenderti. Invece dalla fame non puoi scappare. Quando tutta la tua città è sotto assedio, non c’è niente che tu possa fare. Tutto ciò che puoi fare è guardare i tuoi famigliari deperire davanti ai tuoi occhi.

Essere sotto assedio alimenta uno specifico tipo di disperazione. Durante la parte peggiore dell’assedio a Muaddamiya, le persone che avevano lottato per la democrazia per tre anni e avevano visto i propri amici, parenti e figli uccisi dal regime erano pronti ad arrendersi per la fame. La gente è così disperata che è disposta a fare qualunque cosa per il cibo o le risorse. Si unirebbero perfino allo Stato islamico.

Questo è ciò che è accaduto ad al Hajar al Aswad, il quartiere di Damasco a sud di Yarmuk che lo Stato islamico ha usato come rampa di lancio per attaccare il campo. In quei quartieri lo Stato islamico ha offerto soldi, cibo, armi avanzate e altre risorse ai residenti che si disperavano nel tentativo di trovare aiuto altrove. Molti di questi abitanti erano determinati a vendicare la perdita dei loro cari dopo che Asad all’inizio del 2014 ha costretto le loro città alla resa in seguito agli assedi della fame.

Lo Stato islamico ha provato a reclutare persone a Yarmuk, ma gli abitanti del luogo non hanno abboccato. Ecco perché lo Stato islamico si è servito di zone in cui si era già insediato per conquistare Yarmuk con la forza. L’assedio da parte di Asad dei civili ha aiutato lo Stato islamico anche a Yarmuk perché − dopo due anni e mezzo di fame e bombardamenti − i battaglioni locali nel campo erano troppo deboli per respingere il gruppo.

Ma questa non è tutta la storia. Gli abitanti di Yarmuk si sono stupiti nel vedere centinaia di combattenti dello Stato islamico dal sud di Damasco entrare con successo nel campo. Quando al Hajar al Aswad e Yalda erano controllati dall’Esercito siriano libero ci sono stati molti tentativi di rompere l’assedio al campo con assalti simili. Ma tutti sono stati un disastro. La zona è strettamente monitorata e controllata dalle forze di Asad. In poche parole, l’attacco dello Stato islamico non si sarebbe potuto verificare in alcun modo se Asad non l’avesse voluto.

C’è ancora un’altra domanda: come ha fatto lo Stato islamico a reperire così tante risorse in zone assediate? L’Esercito libero a Yarmuk sotto assedio aveva solo armi leggere artigianali, mentre lo Stato islamico aveva missili d’avanguardia e fucili di alta tecnologia ad al Hajar al Aswad assediato. Credetemi, i bambini non starebbero morendo di fame nella mia città se gli assedi del regime potessero essere elusi attraverso tunnel o mazzette. Queste risorse sono entrate perché il regime glielo ha permesso.

Ciò che è successo a Yarmuk e al Hajar al Aswad può accadere in altre zone assediate della capitale. Per i siriani sotto assedio arrendersi ad Asad o unirsi allo Stato islamico sono due facce della stessa medaglia. Entrambe le scelte sono il risultato della disperazione derivante dalla fame. Quando si vede Asad vantarsi nei media del fatto che alcuni siriani assediati si sono arresi, c’è da scommettere che ce ne siano altri che in segreto si sono uniti allo Stato islamico. Finché gli assedi della fame imposti da Asad continuano a indebolire il popolo siriano, lo Stato islamico troverà una breccia con la persuasione o con la conquista.

Al momento lo Stato islamico sta puntando alla capitale Damasco. Tutti i miei amici nei sobborghi assediati vicini alla capitale hanno notato di recente un lieve aumento negli sforzi di reclutamento da parte dello Stato islamico. Sappiamo che lo Stato islamico ha un grosso vantaggio di risorse in queste zone, a volte anche silos di grano. Se l’arma della fame impugnata da Bashar al Asad non gli viene tolta, sarà solo una questione di tempo prima che altre città cadano. L’unica soluzione è rompere gli assedi. (10 aprile 2015, Foreign Policy)

Lorenzo Trombetta's Blog