Lorenzo Trombetta's Blog, page 14

February 25, 2015

Razzismo in Libano verso i siriani. La rivalsa dei vigliacchi

(di Elias Khury, per al Quds al arabi. Traduzione dall’arabo di Khouzama Reda). Correva l’anno 1975. Da allora in poi per i libanesi i visti di ingresso nei Paesi occidentali sono diventati una questione complessa. Chiunque possedesse un passaporto libanese si sentiva trattato nelle ambasciate come se avesse una malattia da evitare. Un improvviso senso di inferiorità si è diffuso in un Paese dove l’Io, gonfiatosi fino alla tumefazione, fiancheggiava un’ideologia che “in tutta umiltà” mirava alla libanizzazione del mondo!

(di Elias Khury, per al Quds al arabi. Traduzione dall’arabo di Khouzama Reda). Correva l’anno 1975. Da allora in poi per i libanesi i visti di ingresso nei Paesi occidentali sono diventati una questione complessa. Chiunque possedesse un passaporto libanese si sentiva trattato nelle ambasciate come se avesse una malattia da evitare. Un improvviso senso di inferiorità si è diffuso in un Paese dove l’Io, gonfiatosi fino alla tumefazione, fiancheggiava un’ideologia che “in tutta umiltà” mirava alla libanizzazione del mondo!

Il leader sovietico Gorbachev − che guidò la perestrojka, che a sua volta portò al crollo dell’Unione Sovietica − sarebbe stato il primo a utilizzare il termine “libanizzazione” su scala mondiale. Egli infatti avvertì l’incombente libanizzazione del suo Paese, vale a dire, la sua disintegrazione e il conseguente sprofondamento in guerre civili, etniche e religiose.

Il termine libanizzazione, lanciato dal poeta Said Aql, si sarebbe ritorto contro il suo ideatore: anziché essere un’espressione che diffonde la gloria del dio Cadmo, nei dizionari è passato a indicare epidemie di disintegrazione e guerre civili. La profezia di Gorbachev sulla libanizzazione della Russia non si è avverata, così come l’espressione di Said Aql sulla libanizzazione del mondo si è rivelata una mera illusione.

Ciò che invece si è avverato effettivamente, però, è stata la libanizzazione del Medioriente in Iraq e in Siria: la lunga guerra civile libanese è apparsa come un semplice allenamento per altre guerre tremende che avrebbero distrutto i due Paesi vicini.

I libanesi bruciati dal fuoco della tragedia che ha arso il loro Paese, avrebbero scoperto che la loro guerra, nonostante tutta la morte, l’esilio e la distruzione che l’hanno accompagnata, è stata più misericordiosa nei loro confronti rispetto alle guerre che avrebbero colpito la Siria. I libanesi sanno anche che il momento della devastazione più grande sia a Beirut sia nel sud del Paese è stato il risultato della brutale invasione israeliana del Libano, perciò qualcuno potrebbe trovare una consolazione alla distruzione libanese leggendola nel contesto del conflitto arabo-israeliano.

La distruzione della Siria invece rivela solo il livello di decadenza barbarica cui è giunto il regime tirannico fondato da Hafez al Asad. Una distruzione accelerata che può essere letta nel contesto della guerra regionale tra l’Arabia Saudita e l’Iran, cioè nel contesto di una disintegrazione interna prodotta dai tiranni della regione di questa fase storica. Tutto ciò accompagnato dall’incapacità da parte delle forze democratiche di emergere e di sviluppare un progetto nazionale democratico.

Oggi il Libano gode di una stabilità relativa: il delicato equilibrio tra il sunnismo politico e lo sciismo politico è ancora in grado di proteggere il Paese ed evitare che scivoli verso la distruzione; il tutto alla luce di una decisione regionale di tenere fuori il Libano, almeno parzialmente, dalla grande esplosione del Medioriente. Questo è stato dichiarato con chiarezza dal leader di Hezbollah quando ha invitato i suoi nemici a combatterlo in Siria e non in Libano!

L’amaro senso di inferiorità vissuto dai libanesi durante gli anni odiosi e degradanti della cosiddetta “tutela siriana” del Paese, oggi si trasforma in senso di superiorità! Una nuova sensazione che trasforma il razzismo già presente nel sistema confessionale in un razzismo mescolato a odio e arroganza nei confronti dei rifugiati siriani in Libano.

La maniera in cui lo stato libanese ha trattato la questione dei rifugiati siriani ha fatto sì che la presa di distanza sviluppata dalla missione libanese presso le Nazioni unite [a causa delle prese di posizione conflittuali delle diverse fazioni libanesi nei confronti della questione siriana, N.d.T.] si sia trasformata da idea ragionevole in una vera beffa. Questa “presa di distanza” è diventata una copertura per le autorità libanesi che hanno evitato di assumersi le proprie responsabilità. Così, invece di mettere fine all’avventura di Hezbollah nel suo sostegno al sistema autoritario, ha aperto la porta all’intrusione e tale precauzione è diventata una cornice per rifiutare di trattare la tragedia umanitaria esplosa con l’arrivo di migliaia di siriane e siriani in Libano.

Il governo libanese ha rifiutato per ragioni confessionali di costruire campi profughi. Il Paese perciò si è riempito di accampamenti illegali − mille e quattrocento i campi stimati − ed è diventato impossibile regolare il soccorso e la sicurezza al loro interno. Anziché farsi carico dell’organizzazione sanitaria, alimentare ed educativa dei profughi, il governo ne ha scaricato il peso sulle spalle di organizzazioni non governative e di istituzioni internazionali. Come se ciò non bastasse, sono cominciate ad arrivare le decisioni municipali con l’obbligo di coprifuoco notturno solo per i siriani. Si è diffuso così un clima di razzismo patologico, ulteriormente aggravato dagli eventi di Arsal e dall’azione criminale dello Stato islamico nei confronti dei soldati libanesi rapiti.

È il razzismo di chi ha paura, dei deboli e degli sciocchi. È il razzismo di chi ha trasformato l’autorità in Libano in un vuoto controllato dalle diverse confessioni religiose e dai vari fondamentalismi. Il profugo siriano diviene un capro espiatorio. In luogo dell’empatia etica e umanitaria davanti alle tragedie dei profughi – i cui volti e le cui sofferenze rispecchiano la grande tragedia del mondo arabo − è esploso un razzismo ciclonico senza alcun deterrente politico o morale. Così il Libano è divenuto un incubo per gli stranieri e per gli sfollati e questo stigma non sarà cancellato facilmente e marchierà la nostra storia.

Il picco dell’irresponsabilità si è avuto con la decisione assurda dell’obbligo del visto per i siriani che vogliono entrare il Libano! Cos’è questo? Qual è il senso di un visto, condizioni di soggiorno, prenotazione in un albergo, e 1000 dollari in contanti? Il ministro degli Interni o il ministro degli Affari sociali o il direttore della Sicurezza generale pensano che un profugo possa prenotare un albergo? Pensano che la gente scappata dall’inferno dei barili-bomba di Asad abbia questa quantità di denaro? O forse pensano che i siriani risolveranno i problemi del turismo in Libano – ormai decaduto da anni e ulteriormente aggravato dai recenti scandali sui prodotti alimentari?

Questa decisione di imporre il visto ai siriani mi porta a porre due domande:

La prima è legata al futuro del Libano stesso. È evidente che chi ha preso questa decisione non si rende conto delle sue pericolose conseguenze sul futuro del Paese. Questa manipolazione razzista dei destini dei siriani si rifletterà senz’altro nelle future relazioni fra i due Paesi. Cosa succederà quando la Siria si riprenderà dal suo calvario? Cosa succederà quando l’economia del Libano tornerà a essere ostaggio della geografia e si svilupperà un razzismo contro i libanesi? Rimpiangeranno forse i libanesi la “fraternità” e il “destino comune” dopo il trattamento criminale a danno delle vite di circa un milione e mezzo di profughi siriani?

La seconda domanda ha a che fare con l’etica dei libanesi. Questa posizione razzista nei confronti dei profughi siriani evidenzia la totale decadenza di tale etica. La posizione delle autorità libanesi è un riflesso delle posizioni sostenute dalle confessioni l’una nei confronti dell’altra, ed è un indicatore della profondità dell’abisso morale in cui è caduta la struttura politica libanese.

E se l’obbligo del visto per i siriani fosse una vendetta tardiva e volgare per il crollo della reputazione libanese nel mondo, crollo che ha reso l’ottenimento del visto per i libanesi una questione estremamente complessa? Ora i libanesi possono essere orgogliosi del fatto che si stanno vendicando della loro miseria imponendo altra miseria ai miserabili. Potete essere orgogliosi, sciocchi: adesso avete anche voi la possibilità di dare un visto e umiliare chi lo richiede.

Questa è la rivalsa dei vigliacchi e la linea politica di chi decide di prendere le distanze dai problemi del proprio Paese.

February 24, 2015

Siria, Distruggere il Baath nelle nostre teste

(di Duha Hasan, per al Hayat. Traduzione dall’arabo di Claudia Avolio). Ce ne stiamo spalla contro spalla, alziamo la testa in alto, i nostri occhi sono puntati verso la bandiera siriana che pende a metà della colonna dinanzi a noi. Indossiamo l’uniforme militare completa: il vestito verde oliva, le scarpe nere pulite, i calzettoni neri, le cinture strette in vita. Teniamo le mani abbassate e ben strette. L’addestratrice militare alza la mano e tutte le insegnanti all’unisono guardano la colonna. Uno degli studenti tira la corda legata alla bandiera, la issa lentamente, tutti noi guardiamo questo pezzo di stoffa mentre viene innalzato.

(di Duha Hasan, per al Hayat. Traduzione dall’arabo di Claudia Avolio). Ce ne stiamo spalla contro spalla, alziamo la testa in alto, i nostri occhi sono puntati verso la bandiera siriana che pende a metà della colonna dinanzi a noi. Indossiamo l’uniforme militare completa: il vestito verde oliva, le scarpe nere pulite, i calzettoni neri, le cinture strette in vita. Teniamo le mani abbassate e ben strette. L’addestratrice militare alza la mano e tutte le insegnanti all’unisono guardano la colonna. Uno degli studenti tira la corda legata alla bandiera, la issa lentamente, tutti noi guardiamo questo pezzo di stoffa mentre viene innalzato.

“Un anno devastante per i bambini”: con questo titolo l’Unesco ha pubblicato il suo rapporto per il 2014. Come ha spiegato il direttore esecutivo dell’organizzazione, Anthony Lake, “Sette milioni e 300 mila bambini sono stati colpiti dal conflitto in corso in Siria, di questi un milione e 700 mila bambini sono rifugiati. Secondo le Nazioni Unite, ci sono stati 35 attacchi a scuole durante i primi nove mesi dell’anno che hanno causato l’uccisione di 105 bambini e il ferimento di altri 300″.

Sembra che l’Unicef e le altre organizzazioni che si occupano dei diritti dell’infanzia e dell’uomo, non si rendano conto che tutti gli anni del Baath sono stati devastanti per i bambini. Eravamo le “Avanguardie del Baath”, pasta molle per la sua ideologia, i soldati del futuro nella prossima macina di guerra. Eravamo tutti bambini del Baath, “per il Baath, o avanguardie, per la vittoria, o avanguardie!”. Abbiamo imparato il nostro destino a memoria: “Le nostre vie sono campi, la nostra strada sono fabbriche”. A quella giovane età la memoria inizia a modificarsi e a prendere forma, la forma delle illusioni che sarebbero diventate più grandi dei nostri sogni e dei sogni di chi era parte stessa del Baath.

Noi giovani soldati aprivamo le bocche all’unisono: “Noi siamo un contadino, un operaio e una gioventù implacabile, noi siamo un soldato che combatte, siamo la voce dei proletari”. Guardo la mia amica che ha l’influenza, prova con difficoltà a pulirsi il naso con un gesto rapido, doveva restare immobile, tossisce, tossisce di nuovo, tira fuori un fazzoletto dalla tasca, si pulisce il viso, e continua a cantare a voce alta e con ardore: “Dalle radici della terra siamo giunti, dal profondo del dolore, di sacrifici non siamo stati avari con i più generosi dei doni”. Tossisce.

Così siamo stati spinti verso una falsità che investe tutto ciò che ha un valore – la patria, il nazionalismo e la terra – rendendolo una necessità essenziale e cruciale, quella necessità imposta dalle dittature del Baath alla nostra immaginazione. Una necessità di creare un immaginario nazionalista, l’essere sempre pronti a sacrificarsi per via di tali necessità, accettando la morte sul cammino e per il desiderio di esse.

Le generazioni del Baath sono cresciute in una cornice comportamentale e mentale severa e molto rigorosa sulla base della nota legge dello stimolo-risposta e di tutte le varie conseguenze che ne derivano. Il profondo nesso tra gli ‘stimoli’ a cui eravamo esposti e le ‘risposte’ che provocavano in noi ci avrebbero senz’altro condotti a un disordine strutturale che avrebbe influito sulla percezione collettiva generale. Questi stimoli ripetuti (i princìpi e i disinganni del Baath) potevano da soli provocare stereotipizzazioni (“noi siamo un contadino, un operaio, e una gioventù implacabile”) permanenti e incontrovertibili. Così diventavi un meccanismo algebrico del ‘pubblico’ del Baath, volta per volta. Non importava capire ciò che ripetevamo o esprimere ciò che eravamo costretti a ripetere nel corso della nostra vita. Ciò crea un mondo ambiguo ed esseri che somigliano a macchine programmate, con la stessa forma e funzione.

Nelle strutture linguistiche del discorso del Baath risiede uno stimolo: la frase nel canto del Baath “Non siamo stati avari nell’offrire sacrifici” si trasforma in un’azione obbligatoria, quando arriva il comando. È una frase vincolante che impedisce a chi la ripete – cioè il pubblico del Baath, il suo carburante – di avere l’opportunità di metterla sotto il microscopio dell’analisi mentale consapevole. Così, queste strutture appaiono in forme casuali e separate dal proprio contesto spazio-temporale. Come se fossero di altri mondi, circoscritte apposta per noi – il carburante dei progetti illusori e ambiziosi.

I canti del Baath sono facciate che richiedono un’attenta riflessione: in questi suoi canti il Baath poggia sul presente indicativo, la cui parte semantica si concentra sul presente. “Sei ben saldo, Baath, sei ben saldo sul campo di battaglia. Unisci gli uomini liberi, avanti, unisci questo grande popolo, continua, Baath, con forza verso un domani libero e onorevole”. Ciò consolida in chi lo ripete uno stato di allerta costante e prontezza permanente, come se si trovasse effettivamente in una condizione di guerra aperta.

Di conseguenza, in un contesto simile ogni parola nei canti del Baath, come: rivoluzione, uomini liberi, noi, o gioventù araba, diventa parte di un piccolo vocabolario messo in moto allo scopo di costruire la grande struttura del Baath e la grande idea dello “Alza la voce con forza e di’ ‘Viva il Baath arabo'”.

Se consideriamo che il canto del Baath è stato scritto secondo un punto di vista funzionale e che è costituito da un predicato e un soggetto, possiamo dire che quest’ultimo è in secondo piano ed è il popolo; mentre il predicato è il Baath, cioè il senso del discorso, il componente fisso e permanente. Per oltre 51 anni il Baath ha tentato di limitare la visione delle persone, perché si accontentassero di una visione parziale rispetto alla visione totale delle cose. Nello scenario visivo non c’è spazio per la comprensione e la meditazione: c’è posto soltanto per la scena e le sue componenti più ‘maestose’. Questa visione non era nient’altro che espressione di questo Paese isolato, che diventava sempre più isolato allorché crescevano le sue illusioni e il presunto eroismo dei suoi soldati, piccoli e grandi.

Davanti al piccolo televisore, io e i miei tre fratelli sedevamo in trepidante attesa che iniziasse il programma per bambini sul canale siriano, dopo aver finito i compiti che avevamo per l’indomani. Non c’erano altri canali, se non Canale 1 e Canale 2; a volte prendeva anche il canale israeliano il cui segnale appariva e scompariva.

La sigla del primo cartone, “I falchi della terra”, iniziava così: “L’onore della patria è più prezioso di noi e di ciò che può abitare i nostri pensieri in ogni tempo. L’onore della patria è la mia terra, l’onore della patria viene prima di me e dopo di me c’è ancora l’onore della patria”.

La mia sorellina che allora aveva 8 anni stava in piedi ferma come un soldato e ripeteva la sigla del cartone per bambini: “Abbiamo promesso, abbiamo promesso. Abbiamo promesso fedeltà e di lottare insieme. Abbiamo promesso, domani innalzeremo lo stendardo della redenzione. La promessa è di essere più forti degli oppositori, le nostre anime come umile riscatto per la patria”.

“Abbiamo promesso, domani innalzeremo lo stendardo della redenzione. La promessa è di essere più forti degli oppositori”: così ai tempi del Baath i bambini venivano inconsapevolmente trascinati verso la convinzione che lottare per la nazione fosse una virtù auspicabile. Il Baath ha reso la patria un simbolo di elevata portata: la patria non suggeriva che gloria, felicità e vittorie continue contro nemici immaginari e reali. La patria era quel mix affascinante fatto di emozioni e sensazioni contraddittorie tra una dura realtà e una patria felice, immaginaria, creata dall’immaginazione baathista, che conduce all’impoverimento. È lo stesso sistema istituito per accogliere le giovani leve militari, quei germogli torvi in volto che sono le reclute, e per tutto ciò che accresca una sorta di familiarità collettiva.

Questa familiarità ha iniziato col tempo a disintegrarsi, fino a esplodere del tutto quando le menti sature del Baath e cioè del partito paterno, protettivo, si sono rese conto che tutte le percezioni, credenze e princìpi di cui erano impregnate non erano reali e non lo erano state mai, essendo soltanto invenzione e illusione. Questa visione imposta è stata usata come un paio di tenaglie per regolare il cervello del popolo sia nei grandi che nei più piccoli. Erano tenaglie che irrompevano con forza e crudeltà, progettate perché quei cervelli restassero attaccati al periodo storico della colonizzazione del mondo arabo. Regione, questa, che è stata trasformata in modo diabolico e violento in campo di battaglia. In arene per combattere le macine del colonialismo che non esistevano più. È stata proprio questa visione a oscurare la vista su quella realtà amara vissuta, parlando di ogni colonizzazione eccetto della colonizzazione compiuta dal Baath.

La necessità nazionalista imposta dal Baath sul popolo si è trasformata in necessità di libertà, necessità di forza. E il vocabolario legato al sacrificio, alla lotta e alla battaglia ha cominciato a indirizzarsi verso la demolizione della grande idea della ‘dittatura del Baath’. Questo appare chiaramente nei canti e negli slogan della rivoluzione siriana, come: “Sono impazziti, sono impazziti nel Baath quando abbiamo chiesto la libertà”, “In paradiso ce ne andiamo da martiri a milioni”, “La morte e non l’umiliazione”. I giovanissimi escono dallo spazio della scuola del Baath, per dirigersi nelle strade della loro patria. Svestono l’uniforme militare, si disfano degli slogan del partito arabo socialista Baath, e marciano verso la statua spaccata per farla cadere a terra.

Nelle menti odierne il Baath è caduto e la stiuazione in Siria non è più come era allora. Ma sembra che per realizzare il progetto – ovvero il progetto della libertà – dobbiamo distruggere il Baath che è nelle nostre teste, che sono state omologate. Il processo che conduce verso la caduta totale del Baath nella mente collettiva da esso colonizzata deve avvenire cercando la necessità che spinge verso quest’azione di rimozione, altrimenti alcune delle generazioni del Baath che se ne sono oggi liberate potrebbero essere indotte progressivamente verso la necessità di istituire un altro Baath. Il Baath reincarnato. (al Hayat, 14 dicembre 2014.)

February 23, 2015

Noi siriani oppressi e bombardati. E voi ci chiamate terroristi?

“La nostra ricompensa per essere rimasti ad Aleppo a dare una mano nella lotta contro Asad e lo Stato islamico? Essere trattati come pericolosi estremisti dall’Occidente”.

(di Zaina Erhaim, per The Guardian. Traduzione dall’inglese di Claudia Avolio). All’inizio non avevamo riconosciuto il nostro amico. Aveva perso più di 10 chili e aveva difficoltà a stare in piedi. Il suo volto era del colore di un limone maturo, i suoi vestiti sporchi come se fosse appena uscito da una tomba. Poteva davvero essere Mohammad, quello?

Una settimana prima il farmacista trentenne era stato rapito in un sobborgo di Aleppo da parte di Daesh. La maggior parte dei suoi amici aveva creduto che Mohammad (questo non è il suo vero nome) se ne fosse andato per sempre. “Nessuno entra nelle prigioni di Daesh per uscirne vivo, soprattutto quelli che sono accusati di essere laici”, dice il suo amico Rand. Mohammad è un musulmano devoto, ma per Daesh un laico è semplicemente chiunque osi affrontarlo.

L’ironia della sorte è che, mentre Mohammad è un pericoloso laico agli occhi di Daesh, l’Occidente lo vede come un pericoloso islamista. Dopo che Daesh ha occupato alcuni sobborghi di Aleppo, Mohammad e molti altri medici hanno deciso di non lasciare la propria città ma di continuare ad aiutare la gente del luogo – malgrado il rischio e il sacrificio personale in ballo. Eppure, ora si ritrovano trattati come terroristi ovunque vadano, solo perché provengono da territori occupati da Daesh. Il mese scorso a Mohammad e a un gruppo di medici non è stato consentito di entrare in Turchia, anche se i loro passaporti sono validi. Una guardia di frontiera ha detto loro: “Tornatevene al vostro Stato islamico”.

In un certo senso, Mohammad è fortunato. Non solo è riuscito a scappare da una prigione di Daesh, ma non deve neppure viaggiare all’estero, dove il mondo intero lo tratterebbe da terrorista finché non provasse la sua innocenza. “Siete tutti terroristi per gli americani”, mi ha detto ieri la direttrice di una banca nella città turca di Gaziantep, spiegandomi il nuovo divieto di trasferimenti di dollari americani su conti di siriani.

Almeno si è degnata di spiegare. La scorsa estate ho ricevuto una telefonata dal consolato americano di Istanbul in cui mi si diceva che il mio visto di due anni era stato annullato. Pare non fossero autorizzati a fornirmene i motivi. Ho viaggiato negli Stati Uniti due volte lo scorso anno, con una organizzazione che è registrata lì, e ho una tessera di giornalista internazionale, un visto valido per il Regno Unito e un curriculum di lavoro per la BBC: tutto ciò non mi ha fatto scampare al sospetto di essere una potenziale terrorista. Un amico che lavora negli Stati Uniti mi ha detto che forse non avrei affrontato questi problemi vivendo in Turchia. “Ma tu vivi all’interno della Siria, perciò sei più probabilmente una criminale, in un modo o nell’altro”.

Quando il mio volo è atterrato all’aeroporto londinese di Heathrow lo scorso dicembre, la polizia è salita sull’aereo e ha chiamato una donna con un nome che sembrava arabo. Sono andata nel panico e ho iniziato a cancellare le fotografie nel mio telefono in cui sono senza velo. Mi ci sono voluti alcuni secondi per ricordarmi che non mi trovavo a un checkpoint dello Stato islamico in Siria. Così ho chiuso la galleria fotografica e ho proseguito cancellando alcuni inni patriottici dall’apparecchio, nel caso in cui i loro messaggi islamici potessero essere presi come prova che ero una terrorista. Poi un altro controllo della realtà: il nome chiamato non era il mio. Più tardi, in aeroporto, ho pianto tantissimo.

Be’, forse hanno ragione, forse sono una terrorista? Una terrorista che ha deciso di lasciare il suo lavoro di giornalista in un organo di stampa altamente rispettato per tornare a casa e aiutare la gente sotto l’attacco dei barili-bomba di Asad. Sono una terrorista che è attaccata alla vita eppure sceglie di affrontare la morte ogni giorno, nel nome della libertà e dei diritti umani.

Ho sette amici nelle prigioni dello Stato islamico, rapiti molto prima che il resto del mondo si accorgesse di questo gruppo terroristico. Ne ho persi altri che stavano lottando contro Daesh nel gennaio 2014, cercando di cacciare i militanti fuori dalle province di Idlib e Aleppo. Abu Younis, il caro dottore del centro medico di Bustan al Qasr, è stato giustiziato insieme ad altri 40 nella clinica oculistica di Aleppo dopo che il luogo è stato preso come base da parte di Daesh nel 2013. E poi ci sono tutti gli amici splendidi che sono morti sotto tortura nelle prigioni di Asad, o mentre resistevano alla sua tirannia.

E ora, con la nostra città divisa da fazioni che si combattono, anche i cieli sulle nostre teste sono pieni di terrore. Un mio parente di 11 anni è stato di recente ucciso da un attacco aereo della Coalizione a Ein Shib, un sobborgo della città di Idlib. Ahmad aveva perso suo padre lo scorso anno, così lui e sua sorella vivevano col nonno, che è un membro d’alto rango del Fronte Nusra. Da quando sono iniziati gli attacchi della Coalizione, 35 combattenti di Aleppo e due grandi battaglioni di Idlib si sono uniti allo Stato islamico.

Tra tutte le dispute geopolitiche e la paura di jihadisti di ritorno che seminano terrore in Europa, sono le storie dei siriani comuni che si stanno dimenticando: gente che è stata terrorizzata prima da un dittatore che voleva morti tutti quelli che non lo sostenevano, poi da jihadisti stranieri provenienti da tutto il mondo a occupare il nostro Paese. E ora dai “danni collaterali” degli attacchi aerei della Coalizione. E voi ci chiamate terroristi? (The Guardian, 17 febbraio 2015)

February 22, 2015

Libano, Tra i profughi siriani a Tel Abbas

(di Lorenzo Trombetta, Ansa). Huda, 38 anni, siriana, è da sola: con tre figli, due dei quali gravemente malati, sopravvive in un campo profughi improvvisato al confine tra Siria e Libano sperando che il marito riemerga dalle carceri del regime di Damasco nel quale è sparito due anni fa.

(di Lorenzo Trombetta, Ansa). Huda, 38 anni, siriana, è da sola: con tre figli, due dei quali gravemente malati, sopravvive in un campo profughi improvvisato al confine tra Siria e Libano sperando che il marito riemerga dalle carceri del regime di Damasco nel quale è sparito due anni fa.

Il piccolo Nidal ha invece tre anni e per giorni è rimasto tra la vita e la morte in una tenda del campo spazzato via dalle intemperie. I genitori lo davano per morto e nemmeno l’intervento di un prete della zona aveva convinto un ospedale vicino ad accettare Nidal perché “siriano”.

Testimoni di queste e di mille altre storie di quotidiana disperazione sono alcuni volontari italiani che un anno e mezzo fa hanno deciso di sostenere decine di famiglie siriane ammassate nell’estremo nord-est del Libano, sull’altipiano dell’Akkar che sovrasta la piana siriana di Homs. Della missione libanese di “Operazione Colomba” – corpo di pace della Comunità Papa Giovanni XXIII già presente in Israele e territori palestinesi, Colombia e Albania – fanno parte, tra gli altri, Alberto Capannini, 48 anni, di Rimini, e Corrado Borghi, 35 anni, di Reggio Emilia. Assieme ad altri quattro volontari per periodi che variano da un mese a due anni, loro due si alternano nel campo di Tel Abbas a fianco di circa 50 famiglie siriane provenienti dalle martoriate regioni di Homs, Idlib, Damasco.

Il campo, che dista appena quattro chilometri dal confine con la Siria, riceve “aiuti scarsi che, tra l’altro, stanno finendo”, afferma una dei volontari. L’Alto commissariato dell’Onu per i rifugiati (Unhcr) ha informato gli ospiti del campo che a breve non saranno più distribuite le tessere per il cibo. “Qui ci sono i più poveri tra i profughi. Chi non può pagare un affitto in un appartamento o in un garage né ha i mezzi per costruire una baracca”, afferma una dei volontari, che vivono in una tenda del campo.

Da tempo Capannini e i suoi colleghi aiutano Huda e i bambini malati di talassemia, donando il sangue per le trasfusioni, raccogliendo donazioni per pagare i farmaci e cercando di sostenerla “nel portare assieme a lei il peso della vita quotidiana”. “Vive in una tenda poverissima – raccontano i volontari – ma non chiedere asilo in un Paese europeo perché spera che suo marito torni. Per ben due volte – prosegue il loro racconto – Huda ha ricevuto la notizia che il marito era morto sotto tortura o colpito da bombardamenti. Entrambe le volte le voci sono state smentite”.

Così come si spera che si rimetta presto Nidal, nato tre anni fa, due dei quali passati da profugo. Si è ammalato per il freddo ed è stato in fin di vita. “Gli ospedali della zona non accettano siriani o chiedono in anticipo alle famiglie il conto salato delle cure mediche”. Un prete del posto, allertato dai volontari, ha trasportato in auto il corpicino di Nidal fino a un ospedale vicino. “Hanno chiesto la garanzia di pagamento e il prete l’ha fornita. Ma in quanto siriano e non è stato accettato. Nidal è stato riportato nella tenda dei genitori che hanno vegliato su di lui per tutta la notte. Fino al suo risveglio”.

Meno fortunato è stato Muhammad, un ragazzino morto fulminato da cavi elettrici che, immersi in un catino pieno d’acqua, vengono usati per riscaldarsi. “Muhammad cresceva qui, senza scuola, senza cure mediche, senza futuro come tutti gli altri. Voleva sempre giocare e correre”, racconta Borghi. “Scappava dalla violenza. Come tutti siriani”. (Ansa).

Europa pronta a riaprire ambasciate a Damasco?

(di Lorenzo Trombetta, per Ansa). Manca solo l’ufficialità, ma dopo quasi quattro anni di interruzione dei rapporti diplomatici tra numerosi Paesi europei e autorità siriane, le cancellerie di mezza Europa e la stessa Unione Europea riporteranno a breve il loro personale nella capitale siriana e, in alcuni casi, riapriranno formalmente le ambasciate.

(di Lorenzo Trombetta, per Ansa). Manca solo l’ufficialità, ma dopo quasi quattro anni di interruzione dei rapporti diplomatici tra numerosi Paesi europei e autorità siriane, le cancellerie di mezza Europa e la stessa Unione Europea riporteranno a breve il loro personale nella capitale siriana e, in alcuni casi, riapriranno formalmente le ambasciate.

Anni luce sembrano separare questa ipotesi concreta dallo scenario delineatosi nell’agosto del 2011. Nel mezzo della implacabile risposta militare e poliziesca delle forze siriane ai tentati raduni anti-governativi, gli Stati Uniti, l’Ue e diversi Paesi europei tra cui l’Italia chiesero esplicitamente le dimissioni del presidente Bashar al Assad. “E’ delegittimato, se ne deve andare”, era stato il mantra con cui si è preparato il terreno per la chiusura, mesi dopo, delle sedi diplomatiche. Quella italiana a Damasco ha chiuso nel marzo 2012.

Dal 2011 l’Ue aveva varato numerosi cicli di sanzioni economiche e finanziarie contro esponenti del regime e a società ad esso legate. Diverse e ben informate fonti diplomatiche e politiche europee in Libano, in Turchia e in Italia hanno confermato all’Ansa quanto da settimane trapela tramite i media della regione: diversi Paesi europei, in primis la Germania, ritengono che il regime siriano, sostenuto da Russia e Iran, è un attore chiave per la soluzione politica del conflitto.

Dal 2011 in Siria sono morte almeno 200mila persone. Decine di migliaia sono gli scomparsi, moltissimi nelle carceri del regime e altri in quelle dello Stato islamico (Isis). Secondo l’Onu, circa metà dei 21 milioni di abitanti totali hanno oggi urgente bisogno di assistenza umanitaria in quanto profughi all’estero o sfollati nelle aree interne.

L’inviato speciale dell’Onu Staffan de Mistura, al termine della sua recente visita a Damasco, ha affermato che Assad è “parte della soluzione”. E secondo Elmar Brok, presidente della commissione esteri del Parlamento europeo, l’Unione Europea si sta muovendo per avviare un confronto con le autorità siriane. “Il clima è cambiato. Assad torna a esser un partner con cui bisogna fare i conti, volenti o nolenti”, ha detto all’Ansa un rappresentante dell’Unione in Turchia.

Le truppe del regime, sostenute sul terreno dagli Hezbollah libanesi, dai Pasdaran iraniani e consigliati da generali russi nel quadro di un’alleanza strategica decennale, hanno nel corso del 2013 ripreso il controllo di parte dell’asse urbano Damasco-Aleppo e rafforzato la cintura protettiva attorno alla regione costiera roccaforte dei clan al potere da quasi cinquant’anni.

Sempre nel 2013 e senza esser di fatto ostacolato dalle forze lealiste, lo Stato islamico aveva guadagnato terreno nell’est e nel nord del Paese, spazzando via la resistenza degli insorti anti-Assad. E favorendo così in Occidente e altrove una lettura sempre più binaria dell’attuale conflitto siriano: o Assad o i ‘tagliagole’ dell’Isis. “Le autorità siriane ci hanno più volte invitato a tornare a Damasco per discutere di come lottare assieme al terrorismo”, ha affermato un diplomatico europeo a Beirut.

Nel giugno scorso Assad è stato rieletto presidente in ‘elezioni’ ampiamente contestate all’estero e in patria ma esibite da Russia e Iran come la prova del consenso popolare di cui gode il raìs. Sempre l’anno scorso, la Germania è stata tra i primi Paesi dell’Ue ad ammettere di aver inviato delegazioni dell’intelligence in Siria per riprendere contatti con i colleghi siriani. Anche altri Stati europei hanno seguito l’esempio, specialmente dopo che cittadini europei sono caduti in mano all’Isis e a causa del crescente fenomeno di jihadisti europei unitisi allo Stato islamico. (Ansa, 20 febbraio).

February 18, 2015

Le milizie sciite respingono Daesh ma dividono l’Iraq

(di Karim Fahim, per The New York Times. Traduzione dall’inglese di Camilla Pieretti). Al raduno indetto per celebrare la loro vittoria, i miliziani sciiti hanno recitato poesie, cantato e fatto gli spacconi, nel tentativo di addolcire i festeggiamenti per quella che è stata un’orribile battaglia.

(di Karim Fahim, per The New York Times. Traduzione dall’inglese di Camilla Pieretti). Al raduno indetto per celebrare la loro vittoria, i miliziani sciiti hanno recitato poesie, cantato e fatto gli spacconi, nel tentativo di addolcire i festeggiamenti per quella che è stata un’orribile battaglia.

Nel corso dei recenti scontri con gli estremisti sunniti dello Stato islamico nelle fattorie e nei villaggi della regione di Diyala, hanno perso la vita oltre un centinaio di guerriglieri della milizia, l’organizzazione Badr. Inoltre, migliaia di abitanti della zona sono stati costretti ad abbandonare le loro case: tra loro anche famiglie sunnite che hanno accusato organizzazioni paramilitari sciite come Badr di evacuazioni forzate ed esecuzioni sommarie.

In una battaglia cruciale, però, le milizie sono riuscite a cacciare lo Stato islamico da alcune zone chiave. Così, lunedì 2 febbraio, i membri di Badr si sono riuniti in una moschea di Campo Ashraf, la loro base nella regione di Diyala, per festeggiare la “liberazione” del governatorato – e per dimostrare di essere la principale forza che combatte lo Stato islamico, noto anche come ISIS o ISIL.

Nel corso del raduno, rivolgendosi a un pubblico composto anche da esaltati guerriglieri poco più che adolescenti, il capo della milizia Badr, Hadi al Ameri, ha orgogliosamente elencato le cittadine liberate dai suoi uomini e dalle milizie alleate, dichiarando: “Si è trattato di grandi operazioni, da cui altri dovrebbero prendere esempio”.

Tuttavia, per quanto Ameri sia alla continua ricerca di un sostegno più ampio e di maggior riconoscimento, il suo gruppo, tra le accuse di atrocità nei confronti dei sunniti e i forti legami con l’Iran, è tra i più controversi in Iraq. Il nuovo governo del Primo ministro Haydar al Abadi, che ha promesso di garantire ampia rappresentatività, è stato sottoposto a forti pressioni perché prendesse le distanze dagli attacchi dei miliziani sciiti e curdi contro i sunniti.

Ciò nondimeno, le vanterie di Ameri hanno un fondo di verità: la sua milizia è una delle forze più efficaci contro lo Stato islamico e ha continuato a guadagnare terreno anche quando l’esercito iracheno è stato sconfitto in più punti, nonostante l’appoggio dei raid aerei e degli istruttori statunitensi.

Ora i leader dell’organizzazione Badr hanno dichiarato che i loro guerriglieri e le milizie alleate, uniti sotto il nome di forze di “mobilitazione popolare”, sono pronti ad avanzare nelle province confinanti e nelle altre città irachene minacciate dallo Stato islamico come una sorta di esercito parallelo a quello ufficiale, forti del proprio successo.

Ai festeggiamenti di lunedì, i leader della milizia si sono dimostrati piuttosto espansivi: hanno chiamato a Campo Ashraf capi tribù provenienti da varie zone del Paese, alcuni dei quali gironzolavano nella piccola mostra fotografica sulle battaglie della regione di Diyala, e giornalisti, invitati ad ascoltare i discorsi e a visitare i villaggi liberati.

Alcuni guerriglieri in tenuta da combattimento si sono seduti in cerchio intonando inni religiosi, per poi separarsi e mescolarsi alla folla che andava formandosi attorno ad Ameri, ospite d’onore.

Con la scritta “Diyala vince, l’Iraq vince” sullo sfondo, Ameri ha rimproverato bonariamente i sostenitori che acclamavano il suo nome, incitandoli piuttosto ad inneggiare all’Iraq. Inoltre, ha mostrato una certa apertura nei confronti dei sunniti, dichiarando che la regione di Diyala è una “zona sicura”, e, pur non ammettendone esplicitamente la veridicità, ha risposto alle accuse di atrocità commesse dai suoi guerriglieri affermando che gli abusi, inclusi uccisioni e rapimenti, verranno puniti.

“Siamo decisi a portare a termine la nostra missione”, ha dichiarato Ameri, elencando i prossimi distretti iracheni da liberare. “Se Dio lo vorrà, sconfiggeremo la Daesh in Iraq”, ha poi aggiunto, utilizzando l’acronimo arabo per lo Stato islamico.

I guerriglieri, dal canto loro, sembravano impazienti di affrontare l’imminente battaglia. Haydar Aidan, 25 anni, ha raccontato delle estenuanti giornate nel villaggio di Mansuriya, trascorse a schivare cecchini e disinnescare ordigni: ben venticinque miliziani di Badr che erano con lui hanno perso la vita laggiù.

Alcune famiglie sono state evacuate, ma Aidan, ripetendo le parole dei suoi superiori, si è detto convinto che presto potranno tornare. Ora che Ameri ha dichiarato il distretto libero dai militanti dello Stato islamico, “andremo a cercare altri luoghi da liberare”.

Anche per Ali Jassim Kadham, un altro guerrigliero, è importante che le famiglie sunnite tornino nelle loro case, ma le sue parole di riconciliazione hanno perso forza non appena ha iniziato a parlare delle tribù sunnite alleate dello Stato islamico.

I collaborazionisti sono peggiori dei terroristi, ha affermato, minacciando: “La punizione in serbo per loro sarà peggiore di quella di Daesh”.

Il timore di possibili rappresaglie da parte delle milizie della regione di Diyala è molto aumentato, dopo che, lo scorso mese, gli abitanti del villaggio di Barwana, a maggioranza sunnita, hanno accusato i miliziani sciiti di aver ucciso 72 persone. Ameri e gli altri ufficiali di Badr hanno negato qualsiasi coinvolgimento da parte dei loro uomini, ma hanno promesso di porre un freno agli abusi.

Un leader di Badr originario della regione di Diyala, Harath al Rubai, ha ammesso che quel giorno si trovava a Barwana per controllare i documenti di alcuni rifugiati di altri villaggi, ma dice di essere venuto a sapere delle esecuzioni soltanto il giorno seguente. “Non so come e quando siano morte quelle persone”. Il governo ha promesso di indagare a fondo sulla vicenda.

Secondo Erin Evers, ricercatrice di Human Rights Watch, il governo corre un grave rischio ad affidare operazioni militari a Badr e alle altre milizie della regione di Diyala, una zona mista abitata da sunniti, sciiti, curdi e turchi.

“È il tipo di posto in cui, ovunque si accenda un fiammifero, scoppia un incendio”. Evers ha dichiarato anche che, secondo i rapporti ricevuti dalla sua organizzazione, almeno nell’ultimo anno e mezzo, le milizie, con la collaborazione di alcune forze di sicurezza irachene, hanno fatto “scomparire” diverse persone in tutta la provincia.

Salah al Jaburi, parlamentare originario della regione di Diyala, ha affermato che alcune “persone cattive” appartenenti alla milizia hanno cercato di alterare l’equilibrio demografico del distretto, impedendo ai sunniti di tornare alle loro case. “Le violazioni commesse contro la società sunnita in Diyala indeboliranno la mobilitazione popolare, rafforzando Daesh”.

Ma lunedì, quando i miliziani di Badr, insieme alle forze di sicurezza irachene, hanno accompagnato i giornalisti a fare un giro della regione a bordo di un convoglio pesantemente armato, i segni di tensione erano ben pochi. Dalle casse di un furgone alla testa del convoglio risuonava, accattivante e insieme minaccioso, un inno della milizia, avvertimento per i nemici di Badr: “Combatteteli!”, cantavano gli uomini, “Uccideteli!”.

I guerriglieri ci hanno mostrato orgogliosamente la diga di Sudur, che era stata conquistata dagli estremisti sunniti, lasciando la regione quasi a secco: ora l’acqua vi scorre di nuovo e il ponte sul canale è stato riparato per consentirne l’attraversamento.

Simboli dell’organizzazione Badr erano stati dipinti di fresco sulle strade del distretto di Muqdadiya, in una chiara dimostrazione di autorità.

Anche in villaggi come al Aqud, dove i combattimenti tra milizie ed estremisti hanno ridotto i negozi in cenere e le case in macerie, sembra che le cose stiano lentamente tornando alla normalità.

Un negoziante, Hafiz Hussein, ci ha detto che alcuni dei residenti, soprattutto sunniti, sono fuggiti per paura delle milizie sciite, ma spera che torneranno.

Per molti di coloro che sono rimasti, invece, l’arrivo delle milizie è stata una vera liberazione: “La Daesh era proprio un inferno”.

February 17, 2015

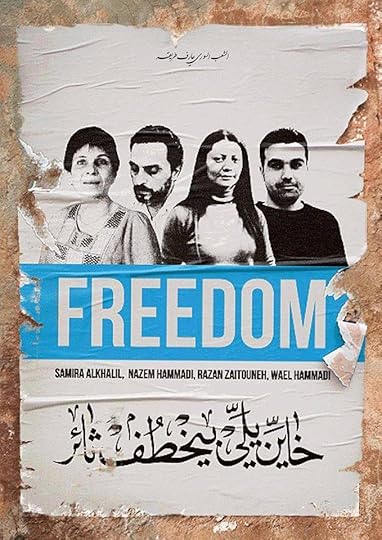

Due scene e un racconto sui quattro rapiti a Duma

(di Assaf al Assaf, per Dahnon. Traduzione dall’arabo di Claudia Avolio). Appena entrata con Wael a casa di Samira e Yassin, dopo un saluto rapido ma caloroso, Razan ha tirato fuori una serie di libri dalla sua valigia e ne ha messa una copia davanti a ciascuno di noi. Con un tono gentile e determinato: “Date 200 lire ciascuno” (che allora erano l’equivalente di 5 dollari).

(di Assaf al Assaf, per Dahnon. Traduzione dall’arabo di Claudia Avolio). Appena entrata con Wael a casa di Samira e Yassin, dopo un saluto rapido ma caloroso, Razan ha tirato fuori una serie di libri dalla sua valigia e ne ha messa una copia davanti a ciascuno di noi. Con un tono gentile e determinato: “Date 200 lire ciascuno” (che allora erano l’equivalente di 5 dollari).

Era chiaro che non avevamo scelta: abbiamo pagato quanto ci spettava e prima che chiedessimo qualcosa Razan ha chiarito che il ricavato di questi libri − donati da uno scrittore siriano − sarebbe andato a una associazione che si occupa delle famiglie dei detenuti e dei loro cari. Questa era una cosa nuova per noi, che pure conoscevamo Razan e la sua attività in campo umanitario e legale. Perché la difesa dei diritti dei detenuti politici e dei prigionieri di coscienza è un conto, il prendersi cura delle loro famiglie è un altro. Sembra che questo andasse sempre di pari passo col suo lavoro per i diritti.

C’è bisogno di spiegare la difficoltà di questo lavoro e il rischio che comportava in quei giorni? Essere coinvolti pienamente con i detenuti politici e di opinione nella Siria di Bashar al Asad significa essere nella “bocca del cannone” – come si dice in Siria – nell’affrontare il sistema di oppressione e di tirannia.

Quel giorno Razan parlò del membro della sicurezza che l’aveva seguita come fosse la sua ombra durante la settimana, restando in tribunale nell’orario lavorativo, e camminando dietro di lei all’uscita per tornare a casa. La presi in giro allora dicendole: “Questo membro della sicurezza è il tuo angelo custode come nel famoso film La vita degli altri”.

In un frammento del video diffuso su Youtube, Zahran Allush appare in una conferenza stampa nella Ghuta mentre parla dei rapiti di Duma (Samira, Razan, Wael e Nazem) e dice di aver formato una commissione per seguire il caso e indagare sulle circostanze. Si mostra infastidito dal concentrarsi proprio sul loro caso, perché dice che bisogna parlare degli arresti tra le “donne musulmane” e non dimenticarle. Uno dei presenti gli risponde: “Mi concentro e faccio domande proprio su di loro perché se mi arrestassero o mi rapissero vorrei che qualcuno chiedesse di me e seguisse il mio caso”.

Quando ho visto questo video con un sospiro e un senso di imbarazzo e abbandono ho commentato: “Vergogna!” perché credevo e speravo che questo caso in particolare avrebbe avuto un posto e un interesse speciali per coloro che si dicono rivoluzionari. Un interesse speciale non perché i rapiti sono ben conosciuti, o perché le organizzazioni internazionali per i diritti sanno chi sono e li reclamano, e neppure per il loro lavoro e servizio in favore della rivoluzione. Ma per quello che hanno fatto prima della rivoluzione, la loro attività umanitaria, il loro occuparsi dei detenuti e delle loro famiglie.

Era un periodo in cui la maggior parte dei siriani aveva paura anche solo di avvicinarsi e avere a che fare con un detenuto o con un ex-detenuto per evitare problemi e “mal di testa”. Malgrado quanto avevano insegnato le pratiche del regime sulla faccenda in questione, c’era chi votava la propria vita e se stesso a quei detenuti e alle loro famiglie senza fare distinzioni tra un detenuto e l’altro (in quel periodo la maggior parte dei detenuti erano gli estremisti islamici, tra l’altro).

Speravo – prima che alcuni fatti mi si chiarissero – che il Jaysh al Islam avrebbe messo sottosopra la terra della Ghuta alla ricerca di Samira, Razan, Wael e Nazem, per lealtà e gratitudine. Ero convinto che fosse un’occasione per rappresentare quella storia che raccontavamo da piccoli, che narra di un cavaliere che nel deserto fa montare sul suo cavallo un bisognoso e quest’ultimo poi glielo ruba. Ma prima che si allontani, il nostro cavaliere gli grida: “Non dire a nessuno che hai avuto un cavallo in questo modo, perché la gente non perda i valori”.

Sono ancora dell’avviso che questa sia anzitutto una faccenda morale prima che legale, politica o di qualunque altra natura. E che sia un’occasione per riconsiderare la moralità e renderla parte della questione comune, la nostra questione siriana. Ora più che mai abbiamo bisogno che essa possieda un sistema e un controllo morali nuovi e genuini che mitighino la nostra piaga e le sue ripercussioni e sollevino l’argomento morale nella politica. Non è questa una domanda intricata che ha reso insonni i siriani nella loro sofferenza continua? Hanno pagato a caro prezzo l’assenza di una risposta.

Rilasciate Samira, Razan, Wael e Nazem, prima che la gente perda i valori.

February 16, 2015

Mazen Darwish è in carcere da tre anni

Il 16 febbraio di tre anni fa Mazen Darwish e i suoi colleghi sono stati arrestati nella sede del Centro siriano per i media e la libertà di espressione (Scm) che aveva fondato nel 2004 – ben prima dell’inizio delle proteste anti-regime del 2011 – e che dirigeva. Tutti sono stati in seguito rilasciati, ad eccezione di tre uomini: Darwish e altri due membri del suo staff, Hani al Zitani e Hussein Gharir.

(da Human Rights Watch). Oggi, in occasione del terzo anniversario dell’arresto, 71 gruppi impegnati nella difesa dei diritti umani chiedono al governo siriano di liberare immediatamente i noti difensori dei diritti umani, i siriani Mazen Darwish, Hani al Zitani e Hussein Gharir. I tre uomini sono stati privati in modo arbitrario della libertà, a causa delle loro attività in difesa dei diritti umani.

I servizi segreti siriani dell’Aeronautica hanno arrestato chiunque fosse presente, inclusi i tre difensori dei diritti umani, durante una retata nell’ufficio del Centro siriano per i media e la libertà di espressione (Scm) a Damasco il 16 febbraio 2012. Tutti i membri dell’Scm sono stati in seguito rilasciati – alcuni su cauzione – ad eccezione dei tre uomini. Darwish è il direttore del centro, mentre al Zitan e Gharir fanno parte dello staff.

I tre uomini sono stati detenuti per circa un anno in sezioni della sicurezza in condizioni pari alla sparizione forzata, dove sono stati soggetti a maltrattamenti e torture. In seguito, sono stati trasferiti nella prigione centrale di Adra, a Damasco.

Nel febbraio 2013 i tre sono stati portati di fronte al tribunale anti-terrorismo con l’accusa di “divulgazione di azioni terroristiche” in base all’art. 8 della legge anti-terrorismo del 2012. Da allora, il processo a loro carico è stato rimandato ripetutamente, l’ultima volta nel gennaio 2015. E non è stata stabilita una nuova data.

Nonostante l’amnistia generale proclamata dal governo nel giugno 2014 in cui ricadevano i reati di cui sono accusati, i tre uomini non sono stati liberati.

L’Scm è un’importante organizzazione non governativa che lavora per diffondere informazioni relative alla situazione dei diritti umani in Siria, inclusa la libertà dei mezzi di informazione e la libertà di espressione. Ha pubblicato studi sulla libertà dei mezzi di informazione, gli abusi nei confronti dei giornalisti e la situazione dei diritti umani nel Paese e ha raccolto documentazioni su civili detenuti e scomparsi.

Le organizzazioni firmatarie ritengono che Darwish, al Zitani e Gharir siano stati presi di mira in conseguenza del loro legittimo lavoro a tutela dei diritti umani e per l’esercizio del loro diritto alla libertà d’espressione in risposta alla crisi in corso in Siria. Le autorità siriane devono rilasciare i tre uomini immediatamente e senza condizioni e far decadere tutte le accuse contro di loro.

L’assemblea generale delle Nazioni Unite, nella risoluzione 67/262 del 15 maggio 2013, ha chiesto il rilascio dei tre uomini. Nel gennaio 2014 anche il Gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria (WGAD) incaricato dalle Nazioni Unite ha rilevato che i tre uomini sono stati privati in modo arbitrario della loro liberà a causa delle loro attività in favore dei diritti umani e ha chiesto il loro rilascio immediato. Anche la risoluzione 2139 del Consiglio di sicurezza dell’Onu adottata il 22 febbraio 2014 ha chiesto il rilascio di tutte le persone detenute in modo arbitrario in Siria.

Nonostante queste richieste, i tre uomini sono ancora in carcere. Mentre Gharir continua a essere trattenuto nella prigione centrale di Adra, il 31 gennaio 2015 Darwish è stato trasferito nella prigione centrale di Hama e il 4 febbraio al Zitani è stato trasferito nella prigione centrale di Suwayda senza alcuna spiegazione.

Le organizzazioni chiedono al governo siriano di prestare ascolto alla richiesta delle Nazioni Uniti e rilasciare tutti coloro che sono detenuti in maniera arbitraria dal governo. Staffan de Mistura, l’inviato speciale dell’Onu in Siria, dovrebbe far sì che il rilascio di attivisti pacifici – inclusi questi tre detenuti – sia una priorità assoluta.

Firmatari

Action by Christians for the Abolition of Torture

Arab Forum for Alternatives

Alkarama Foundation

Amnesty International

Arabic Network for Human Rights Information (ANHRI)

Arab Foundation for Development and Citizenship (London)

ARJ EU Working group on arts-rights-justice, Chair

Bahrain Centre for Human Rights (BCHR)

Cairo Center for Development CCD

Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)

Canadian Journalists for Free Expression

Centre for Democracy and Civil Rights in Syria

CIVICUS World Alliance for Citizen Participation

Coalition for the Defense of Human Rights (CDHR)

Committee to Protect Journalists (CPJ)

Dawlaty

Developmental Interaction Network (DIN)

Electronic Frontier Foundation (EFF)

El-Nadim Center for Rehabilitation of Victims of Violence

Euro-Mediterranean Human Rights Network (EMHRN)

Etana for Documentation and Studies

European-Bahraini Organisation for Human Rights (EBOHR)

Foundation to Restore Equality and Education in Syria

Fraternity Center for Democracy and Civil Society

Freedom House

Front Line Defenders

Gulf Center for Human Rights (GCHR)

Humanistic Institute for Development Cooperation (HIVOS)

Human Rights Watch (HRW)

Initiative for Freedom of Expression – TURKEY

International Civil Society Action Network (ICAN)

International Federation for Human Rights (FIDH), within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders

International Media Support (IMS)

International Service for Human Rights (ISHR)

Iraqi Al-Amal Association

Iraqi Institute for the Civil Development

Iraqi Journalists Rights Defense Association (IJRDA)

Iraqi Network for Social Media (INSM)

Lawyer’s Rights Watch Canada (LRWC)

Lawyers for Lawyers

Lebanese Center for Human rights

Lualua Centre for Human Rights

Mada Centre for Appeal (Mada for Neda’a)

Madad NGOs

Maharat Foundation

Metro Centre to Defend Journalists in Iraqi Kurdistan

Moroccan Association for Human Rights, the Belgian Section (AMDH)

No Peace Without Justice

Omani Observatory for Human Rights

PAX (The Netherlands)

PEN International

Reporters Without Boarders (RSF)

Samir Kassir Foundation, SKeyes Center for Media and Cultural Freedom

Society Action Network (ICAN)

Syrian Center for Legal Studies and Research

Syrian Center for Media and Freedom of Expression (SCM)

Syrian Female Journalists Network

Syrian human Rights Organization (Swasiah)

Syrian Journalists Association

Syrian Network for Human Rights (SNHR)

Syrian Women for state of citizenship

Syrian Women Forum for Peace

Syrian Women League (SWL)

The Day After

Tunisian Initiative for Freedom of Expression

Tunisian Organization Against Torture

Violations Documentation Center in Syria (VDC)

Vivarta

Women Now

World Organisation Against Torture (OMCT), within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders

Yemeni Organization for the Defense of Human Rights and Democratic Freedoms

February 13, 2015

Dieci anni fa – Beirut tra mare e montagna

(di Riccardo Cristiano, per SiriaLibano). Il quattordici febbraio del 2005 ho raggiunto la mia enoteca preferita a due passi dalla mia abitazione romana. Volevo una bottiglia di vino, o forse volevo parlare di Pantelleria, terra d’origine del mio vinaio. Di certo non pensavo, entrando, di trovare Luigi che ascoltava la radio annunciare che una gigantesca esplosione a Beirut aveva eliminato Rafiq Hariri.

Lui si è accorto che la notizia mi aveva lasciato attonito, e si è detto sicuro che nulla di grave sarebbe accaduto: un barcaiolo di Pantelleria anni addietro lo aveva colpito dicendogli che Beirut non sarebbe mai morta, “perché sebbene non ci sia mai andato ho visto in tv che è appesa tra il mare e la montagna, come Pantelleria, e le città che vivono distese tra il mare e la montagna non muoiono mai”. Gli ho sorriso, e mi sono detto che comunque dovevo tornare di corsa a Beirut.

Arrivando davanti al cratere che indicava il luogo dell’attentato, davanti al vecchio Hotel Saint George e al suo Yachting Club, mi sono detto che più che un attentato quello era stato un atto di guerra. Beirut la conosce bene la guerra, meglio di me, che comunque proprio lì dove c’era il cratere causato dall’esplosione che ha ucciso Hariri avevo conosciuto la portata della guerra libanese. Il mio primo viaggio a Beirut risale infatti alle elezioni del 1992, le prime dopo la guerra civile. All’Hotel Cavalier, a due passi da Hamra, dove vado regolarmente ancora oggi.

Ricordo benissimo quando arrivai al vecchio aeroporto, dove atterrai nella primavera di quel 1992: c’erano sale d’imbarco distinte per chi viaggiava in turistica e chi in “business”, e anche a bordo si saliva con bus separati. Questo l’ho scoperto ripartendo, all’andato ero troppo preso da altro: viaggiavo con un collega e mi soffermai su quell’aria da bunker mezzo disfatto: fu il mio amico a soffermarsi a differenza di me sui ritratti di Assad, gli unici che si vedevano in aerostazione: “deve essere un candidato molto popolare”, mi disse.

Mi ricordo la sua espressione fintamente seria, e le risate che seguirono. Non ricordo invece l’arrivo in albergo. E’ troppo impellente nella memoria l’immagine delle due bellissime e giovanissime colleghe libanesi che ci invitarono a bere qualcosa al Saint George Yachting Club. Dicemmo di sì, anche se solo arrivarci era un’odissea.

Crolli, devastazioni, strade interrotte, laghi improvvisi: raggiungerle al Saint George equivaleva a una dichiarazione d’amore. Ma la vera sorpresa fu varcare quel muro di copertoni, fango e antenne divelte e ritrovarsi su un bordo piscina tra inservienti in livrea e bottiglie di Chablis, ben fredde ovviamente, per quanto l’elettricità in città fosse un bene quasi sconosciuto.

Lo vedevamo bene la sera, io e il mio collega, barcollando nella flebile luce che il generatore riusciva a diffondere nell’hotel Cavelier, al di là della quale si vedevano i fuochi accesi dagli sfollati che popolavano i palazzi sventrati di Beirut. Questa doppia natura mi ha accompagnato da allora e per sempre, a Beirut.

E’ questa doppiezza che ho temuto sparisse, quando nella bottega romana del mio vinaio ho sentito che avevano ucciso Hariri? La Beirut dei Suv e quella che fa un pasto al giorno per apparire ciò che non è: la Beirut velata e quella che si ricostruisce l’imene; la Beirut che parla tre lingue, ma che il sabato deve salire in montagna e scoprirsi tribale: la Beirut che non può dire una frase senza infilarci una parola francese e quella che guarda sempre e solo al-Manar. La Beirut vittima…e la Beirut carnefice.

Quell’atto di guerra dunque mi sembrò innanzitutto contro Beirut, poi contro la vittima. Accusato di affarismo, era stato lui, Hariri, la vittima, a ricostruire in modo discutibile il centro cittadino, restituendo a qualche passante lo stile ibrido, misto, del Naw Sharqi, e a tutti i cittadini un luogo comune, da condividere e vivere insieme. Proprio quel centro era stato il nemico giurato di chi odiava la commistione, l’ibrido, la promiscuità, ai tempi della guerra civile, e infatti lo distrussero con ferocia.

E sempre quel centro, meno promiscuo ma comunque aperto, ha visto una nuova dichiarazione di guerra; l’assedio a mezzo di tende che Hezbollah pose formalmente al palazzo del Primo Ministro, ma in realtà alla vita promiscua del centro urbano riaperto, dove la sera arrivavano tutti, quelli con la barba e quelli con erre francese. Forse è per questo che andava chiuso. Anche quel tentativo di uccidere il centro di Beirut, non è completamente riuscito, per fortuna, e tra mille difficoltà, mentre ovunque cresceva l’omologazione, a Beirut resisteva la promiscuità, il Mediterraneo e la Montagna.

Alle volte ho pensato che Beirut ha paura di avere un’identità, la teme: cosa pensi entrando in una caffetteria dove ti offrono ogni tipo di caffè, dall’espresso italiano a quello americano, ma non il caffè locale? Può dare fastidio, soprattutto se intorno l’identità sparisce davvero con infami grattacieli che soppiantano vecchie case a due pani, con balcone e le deliziose finestre a tre archi, Beirut-style.

Ma non è l’affarismo la morte di Beirut. L’affarismo è l’anima eterna: la morte sarebbe la fine della promiscuità. Quella che ho temuto di vedere nei marchi a fuoco imposti sulle strade di Hamra nel maggio del 2008, quasi quelle strade fossero bestiame che il nuovo padrone segnava per dire “siete mie”. (14 febbraio, 2015)

Dieci anni fa – Chi ha ucciso Hariri

Zeitune nel 1910. A pochi passi dal luogo dove circa un secolo dopo è stato ucciso Rafiq Hariri.

(di Lorenzo Trombetta, Limesonline). Il 14 febbraio di dieci anni fa veniva ucciso sul lungomare di Beirut l’ex premier libanese Rafiq Hariri assieme a 22 persone in un attentato destinato a rimanere nella storia del Medio Oriente.

Hariri era all’epoca uno dei principali referenti nella regione di Stati Uniti, Francia e Arabia Saudita. Gli interessi di questi tre paesi erano entrati in chiara collisione sin dagli inizi del 2004 con quelli di Iran e Siria. La morte di Hariri è un passaggio cruciale di questo braccio di ferro per il controllo politico, economico e culturale di un territorio da sempre cruciale come quello libanese.

A dieci anni da quel drammatico San Valentino, Limesonline ha contattato diverse fonti autorevoli e ben informate che a vario titolo sono state coinvolte nella vicenda. Dal 2005 al febbraio 2009 la commissione d’inchiesta internazionale è stata incaricata di far luce sulla vicenda. Dal 1 marzo 2009 l’intero dossier è passato in mano al Tribunale speciale per il Libano (Tsl).

Tra il 2011 e il 2013 sono stati chiamati alla sbarra con l’accusa di aver partecipato all’esecuzione materiale del crimine cinque imputati, tutti membri di Hezbollah: Salim Ayyash, Mustafa Badreddin, Hussein Oneissi, Assaad Sabra e Hasan Merhi. Di loro non si hanno notizie e il leader di Hezbollah, il sayyid Hasan Nasrallah, ha minacciato di tagliare le mani a chiunque tenti di trovarli. Quello che segue è un collage fedele delle diverse testimonianze raccolte.

Parte della storia. Si potrebbero fare molteplici ipotesi sui mandanti dell’attentato. Tuttavia resterebbero tali. Ovvero, soltanto delle ipotesi non supportate da fatti processualmente rilevanti. Al contrario, quello che è stato portato in giudizio davanti al Tsl sono fatti, adeguatamente supportati da elementi di prova. Nessuno potrebbe quindi avere la presunzione di dire che quanto accertato rappresenti la “verità” sull’intera vicenda ma, ragionevolmente, si può affermare che quanto venuto alla luce sia almeno una parte della storia.

Perché è stato ucciso Hariri. Con molta probabilità non c’è una sola ragione. Hariri era un uomo ingombrante. E aveva accesso diretto ai vertici istituzionali di Stati Uniti e Francia. Questo, certamente, faceva paura alla Siria, che per la prima volta vedeva concretizzarsi il rischio di essere estromessa dal territorio libanese. E quindi faceva paura all’Iran. E quindi a Hezbollah. La risoluzione Onu 1559 [settembre 2004, n.d.r.] è stato uno degli ultimi eventi che si sono succeduti nell’ultimo anno e mezzo prima dell’attentato. Numerosi messaggi erano stati recapitati a Hariri. Ma, evidentemente, non sono stati recepiti (il tentato assassinio di Marwan Hamade, alcuni incontri a Damasco con i vertici del potere siriano). L’ex premier non ha mai modificato il suo atteggiamento.

Perché si è prima puntato il dito sulla Siria, poi solo su Hezbollah. La decisione di creare una commissione inchiesta era stata dettata da una scelta politica. La comunità internazionale si aspettava quindi una risposta rapida e, probabilmente, da utilizzare in chiave politica piuttosto che giudiziaria. Ciò non vuol dire che non si stesse ricercando la verità. Ma, verosimilmente, la necessità di individuare il contesto in cui l’assassinio (di un uomo politico) era stato deciso era considerato preminente rispetto all’individuazione di chi, materialmente, lo aveva portato a compimento.

Di conseguenza, l’approccio investigativo della Commissione d’inchiesta è stato dall’alto verso il basso. Gli investigatori hanno mirato a individuare nell’immediato il possibile movente per poi cercare di ricostruire il contesto politico di quel che era successo. La commissione, quindi, ha di fatto interrogato in prevalenza politici e personalità di un certo livello. Anche in seguito ha ignorato importanti risultati investigativi raggiunti dalla polizia, finalizzati a ricostruire la catena degli eventi partendo dal basso, ovvero dal gruppo di fuoco. Esempio principe ne è il rapporto fornito dalla squadra dal capitano di polizia Wissam Eid, rimasto dimenticato dentro un cassetto prima di essere preso in esame soltanto nel 2008.

La creazione del Tribunale ha, invece, cambiato le carte in tavola. La ragione è esclusivamente di natura tecnica: il Tribunale, infatti, è un organo giudiziario e, come tale, risponde solo ed unicamente alla logica delle prove: niente prove, niente processo. Questo ha comportato un cambiamento radicale dell’approccio alle indagini, procedendo all’analisi di tutti i fatti con un approccio dal basso verso l’alto. Si è ripartiti dal crimine, dalle prove e si è visto dove queste portavano.

La catena delle prove raccolte ha, con molta probabilità, consentito di far luce sul livello strategico-operativo del crimine. Sono stati identificati alcuni dei presunti esecutori, ma non i mandanti. I collegamenti tra gli esecutori e i mandanti sono eterei, non richiedono il compimento di tutta una serie di attività sul terreno che, inevitabilmente, si presta a lasciare tracce che gli investigatori possono poi tentare di ricostruire. Mustafa Badreddin ha seguito la direzione strategica dell’operazione, ma non v’è dubbio che abbia ricevuto l’ordine di farlo.

Un ordine che, con molta probabilità, sarà stato dato nel corso di una singola conversazione, avvenuta chissà dove, e di cui è difficile trovare traccia. Al livello decisionale non è necessario lasciare tracce. Il dato tecnico rintracciato dal tribunale non è bastato. Ci sarebbe voluto un testimone chiave che non c’è stato. Alcuni testimoni hanno detto le loro verità parziali, che forse sono parte della verità complessiva, ma la vicenda è talmente inquinata che in un processo come quello Hariri – che segue il diritto anglosassone – le testimonianze di questo tipo possono essere facilmente screditate. Col rischio dunque di pregiudicare anche l’attività di raccolta delle prove materiali.

Il ruolo dei servizi siriani. Chiunque abbia un minimo di conoscenza della situazione dell’epoca il Libano sarebbe pronto a giurare, in perfetta buona fede, che era impossibile che i siriani non sapessero. I servizi di sicurezza siriani erano così pervasivi da conoscere le cose ancor prima dei libanesi stessi. Tuttavia, le indagini non hanno consentito di raccogliere elementi tali da poter essere portati di fronte al giudice per lo specifico caso. Per tale ragione, nella ricostruzione effettuata non può farsi alcun riferimento a un eventuale ruolo di Damasco. Questo non è supportato dalle prove presentate al giudice. E, di conseguenza, processualmente non esiste.

Hezbollah ha accusato Israele. Hezbollah ha inviato al Tribunale il materiale che aveva già reso pubblico in precedenza. Si tratta di un montaggio di tre spezzoni video trasmesso dalla tv al Manar. La dinamica dell’attentato accertata dal punto di vista forense non è compatibile con la teoria del missile avanzata da Hezbollah, che non è mai stata supportata da materiale probatorio.

Prospettive processuali. È verosimile che il processo duri all’incirca ancora un anno. Se condannati, i cinque imputati potranno ricorrere in appello. L’assoluzione è certamente possibile; il giudice è terzo e sovrano e le sue decisioni sono frutto di un libero convincimento. In ogni caso, secondo lo statuto del Tribunale – che fonde elementi del diritto comune internazionale-anglosassone con altri elementi del diritto civile libanese – se si dimostra che per tutta la durata del processo gli imputati non hanno avuto contatti con gli avvocati affidatili dalla corte, i cinque potranno richiedere che il processo venga celebrato da capo. (Limesonline, 14 febbraio 2015).

Lorenzo Trombetta's Blog