Lorenzo Trombetta's Blog, page 17

December 30, 2014

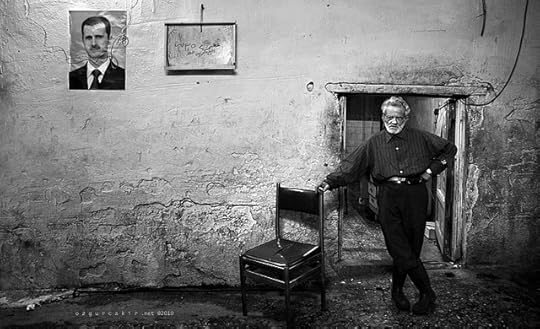

Sui cristiani scomparsi nelle carceri di Asad

Non solo vittime dello Stato islamico, i cristiani siriani sono vittime anche del regime siriano: sono circa 450 i siriani ortodossi e cattolici arrestati, torturati e, molti di loro scomparsi, nelle carceri della famiglia Assad al potere in Siria da mezzo secolo.

L’accusa nei loro confronti è quasi sempre la stessa usata per tutti gli altri detenuti politici: “terrorismo”, “collaborazionismo con Paesi stranieri”, “indebolimento del sentimento patriottico”.

Secondo un rapporto diffuso nelle ultime ore dalla Rete siriana per i diritti umani, una delle piattaforme umanitarie che monitorano le violazioni nel Paese, nella lista completa dei 112mila detenuti politici identificati 450 “appartengono alla comunità cristiana”. Tra di loro figurano anche 28 donne.

E’ un fenomeno non certo nuovo e che in Siria ha una storia decennale, come raccontato anche da Mustafa Khalife, cristiano siriano a lungo sottoposto a torture nelle prigioni del regime. Khalife è autore de La Conchiglia, il suo libro di memorie di recente tradotto e pubblicato anche in Italia.

La Rete per i diritti umani ricorda inoltre che dal 2011 circa il 90% degli attacchi ai luoghi di culto cristiani in Siria sono stati portati dalle forze governative e dai loro alleati. Dal canto loro, i principali gruppi armati delle opposizioni, nonostante il loro crescente radicalismo, dal 2011 a oggi non hanno dimostrato di voler prendere di mira i cristiani siriani in quanto cristiani.

Con l’entrata in scena dell’Isis dalla primavera dell’anno scorso, il gruppo jihadista ha cominciato invece a fare concorrenza ai lealisti nella triste classifica di chi ha danneggiato, distrutto e dissacrato più chiese in Siria.

Tra i detenuti politici cristiani nelle carceri di Damasco spiccano i nomi di Gabriel Mousa Kouriye, classe 1962, arrestato nell’agosto 2013 a Qamishli, nel nord-est, perché storico dissidente siriaco. Con lui sono finiti in carcere Said Melki e Robert Bahho.

Il medico Samir Ibrahim di Hasake, sempre nel nord-est, è stato arredato perché prestava soccorso alle vittime della repressione del regime. L’avvocato Khalil Maatuq di Damasco, con una lunga esperienza di difesa dei detenuti poltici, è stato prelevato dai servizi di sicurezza del regime nell’ottobre del 2012 e da allora di lui si sono perse le tracce.

Ancora più inquietante è la storia di Ibtisam Sukkariye, nel luglio 2013 arrestata a Latakia, nella regione costiera e feudo degli Assad, assieme alla figlia Mary. La figlia è stata di recente liberata, la madre è ancora dietro le sbarre. Tra i nomi meno noti elencati nel rapporto figurano un volontario della Mezzaluna Rossa siriana arrestato a Damasco, e altri attivisti di un partito siriano tradizionalmente ostili al regime.

Nel rapporto odierno, l’Ong siriana denuncia anche l’arresto e la scomparsa di cristiani finiti nelle mani dei jihadisti dello Stato islamico e di altri gruppi estremisti armati.

Tra loro ci sono i nomi del gesuita italiano Paolo Dall’Oglio, nel rapporto considerato “siriano di origini italiane”, finito in mano all’Isis nel luglio 2013, e il francescano di Idlib Hanna Musa. A non meglio precisati gruppi di miliziani radicali è invece attribuita la scomparsa di due vescovi ortodossi, Bulos Yazigi e Gregorios Ibrahim, rapiti nell’aprile 2013 nei pressi di Aleppo. (Ansa).

December 28, 2014

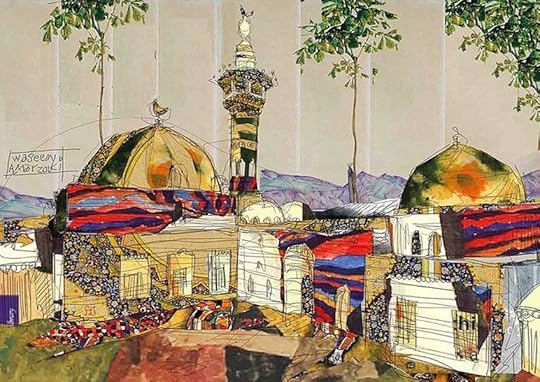

Del dolore del ritorno. Prima parte

(di Najwa al Ameri* per SiriaLibano). L’ho preso nelle mie mani e sono andata. Il mio cuore. Non mi hanno mai convinto i suoi battiti fuori dal Paese. A Damasco… solo lì c’è la patria. O cosi pensavo.

Da Derbasiye, al confine siro-libanese, sono andata verso la mia città madre: Ammuriya. La città che mi ha dato il mio colore, il mio dialetto, la smania del mio petto di respirare la sua aria secca, quella che viene dalla steppa.

Ammuriya mi ha dato la mia infedeltà, la mia rigidezza e la mia contraddizione. Mi ha insegnato anche la gioia di innamorarmi di un’altra, Damasco.

Lungo la strada i miei occhi cercavano la guerra, le armi, gli aerei. Guardavo in tutte le direzioni. No non si vedeva la guerra lungo quella strada.

Non avevo mai pensato che ci fosse una strada che porta ad Ammuriya senza passare per Homs. Non siamo passati nè per Homs nè per Deir Baalbe. Siamo passati attraverso i piccoli villaggi attorno.

La maggior parte di questi luoghi sono svuotati della sua gente. Sembra che tutti i suoi uomini li abbiano abbandonati per rimanere affissi nei poster appesi ai muri o su piatteforme di cemento dove campeggia uno scarpone militare. Morti.

Ogni volta che l’autobus si fermava ai posti di blocco, l’autista dava ai militari quello che loro gli avevano chiesto di portare dal Libano. Mi ha sorpreso questo autista che s’è ricordato i desideri di più di venti soldati. Nelle cinque ore di viaggio ha distribuito tabacco, sigarette, soldi. Lanciava i suoi doni dal suo finestrino. Senza dire una parola.

Ho osservato i dettagli di ogni soldato. All’inizio ho visto diverse mostrine di battaglioni militari. Mi hanno colpito le insegne della Quarta Divisione e quelle di Hezbollah. L’uomo seduto vicino a me mi ha però spiegato che quelle mostrine non sono vere. La maggior parte dei miliziani le usa a proprio piacimento. Da dietro i miei scuri occhiali da sole, scrutavo ogni dettaglio dei militari. Poveri. Trasandati. Dimenticati.

Ad Ammuriya si viene accolti dal posto di blocco della famiglia Suleimi. Sono delle vecchie conoscenze. Mio zio mi aveva raccontato una storia su di loro. Un tizio di nome Hikmat, di Ammuriya, arrivò a essere ministro. Erano gli anni ’90. Un giorno andò a porgere le condoglianze al generale Ali Suleimi. E portò con sé uno dei suoi cugini.

Mentre andavano alla casa dei Suleimi, il cugino disse a Hikmat: “Ricordi, quando il padre di Ali lavorava nei nostri terreni come un povero contadino? Ora per loro è il tempo delle vacche grasse… come cambia la vita!”. Hikmat, preoccupato: “Ti prego, cugino, non dirlo a casa loro!”. E il cugino: “Per chi mi hai preso, per uno stupido?”.

La gente di Ammuriya ora è meno spaventata dai Suleimi. Ha accettato questo mostro. Si è abituata. I Suleimi e gli altri shabbiha sono diventati l’unica forza contro un mostro più grande: lo Stato islamico, meglio noto come Daesh.

Daesh osserva Ammuriya da vicino. E la gente si fissa su quel che dicono i telegiornali: “Ammuriya sarà la seconda Kobane”.

Gli occhi di mio padre. Da sempre li guardavo e dicevo: “Da voi assorbo il coraggio. Da voi attingo la determinazione”. Questi occhi li ho trovati stanchi come non li avevo mai visti.

Nonostante tutto mio padre era più deciso del solito. E mi ha detto: “Nessuno potrà farmi andar via da questa terra!”. La terra per mio padre è il suo orto. Quello che ha sempre coltivato. Nella stagione del narciso, io aspettavo sempre il mazzo più grande di narcisi.

I miei amici di Ammuriya si sono divisi tra quelli pro-rivoluzione, quelli delusi dalla situazione attuale, e altri che erano contro la rivoluzione sin dall’inizio perché sapevano che “saremmo arrivati a questo punto”.

Gli amici si sono riuniti solo ora per venirmi a salutare. Quelli pro-rivoluzione hanno cominciato a scherzare con quegli altri: “Alzatevi! Vogliamo perquisirvi tutti! Forse siete terroristi!”. Mentre lo dicevano, guardavano quelli contro la rivoluzione come per dire: “Avete accettato che gli shabbiha perquisissero noi, noi figli della vostra stessa città!”.

Ammuriya è triste. E dentro la sua conchiglia vede solo la morte. Preparo la vaglia. Domani andrò a Hama. Hama… la città che fin da piccoli ci hanno insegnato a dimenticare. Ora torno a Hama per vedere quello che è accaduto. Ma anche quello accadde. Nel 1982. E dove di solito ci andavamo solo per vedere le sue norie. (SiriaLibano, 28 dicembre 2014).

—

* Pseudonimo. Ammuriya è una città inventata da Abdel Rahman Munif e Jabra Ibrahim Jabra nel loro romanzo Un mondo senza mappe (‘Alam bala khara’it, al Mu’assasa al ‘arabiyya li l dirasat wa n nashr, Beirut, 2004).

December 24, 2014

Pensieri di un’arabista smarrita

(di Martina Censi). Oggi in Italia, per molte persone parlare di mondo arabo significa parlare di Isis.

Quando, in occasioni amene come riunioni tra parenti, compleanni, cenoni con conoscenti, amici e amici di amici, mi viene chiesto “E tu, cosa fai? Di cosa ti occupi?”, raramente mi capita di provare sensazioni gradevoli. In genere sento un’ondata di calore, o meglio una vampata, che mi percorre il corpo da cima a piedi. Il cuore inizia a saltare all’impazzata dietro le mie costole, mentre cerco di tirare un respiro profondo nell’intento di ricompormi per rispondere all’ingrata domanda.

Mi sono chiesta: “Perché cavolo ho quasi sempre questa reazione?”.

Ho cercato di darmi una risposta.

Ci sono alcune professioni socialmente riconosciute e facilmente identificabili dall’interlocutore, come l’impiegato di banca, il commesso, l’ingegnere, l’architetto, ecc.

Ma l’arabista?

Di solito, dunque, faccio un po’ la vaga, dicendo che insegno arabo all’università e faccio ricerca, senza entrare nel dettaglio. Il cervello dell’interlocutore recepisce questa risposta e elabora, in un lasso di tempo di solito molto breve, tra le più svariate risposte che suscitano in me, il più delle volte, un sentimento di impotenza che si trasforma ben presto in aggressività latente.

Di solito, l’unico termine che viene recepito è “arabo”.

Nel cervello dell’interlocutore questo termine innesca una serie rapidissima di sinapsi che in genere vengono tradotte verbalmente con il termine Isis. L’equazione “arabo=Isis” mi coglie impreparata.

“Ma io mi occupo di letteratura araba”, cerco di puntualizzare. Risposta: “Isis”.

Com’è potuto succedere? La situazione mi è sfuggita di mano…

Da esperta di letteratura siriana contemporanea mi ritrovo, senza aver capito bene come, etichettata come esperta di questioni geo-politiche relative al mondo arabo, che, ormai, nella testa dell’italiano medio, possono essere, con estrema praticità, archiviate nel file “Isis”.

A questo punto, per non irritare l’interlocutore, e soprattutto per evitare che mi scoppi un embolo nel cervello, cerco di assecondare la sua curiosità pruriginosa sul fenomeno Isis, cercando di dargli qualche informazione un po’ meno superficiale di quelle che circolano nei telegiornali e nei quotidiani. Ma mi rendo ben presto conto che è l’interlocutore a volermi istruire sulle dinamiche in atto e sulla composizione dell’Isis, quasi sempre – a suo avviso – formato da una massa indistinta di “arabi” o meglio da “musulmani”, termini che in Italia, oggi, sono considerati dai più come perfettamente interscambiabili.

Allora cerco di sfuggire all’interessante dibattito, in cui l’interlocutore fa sfoggio di raffinate nozioni sul Corano e sul contenuto dell’Islam – evitando di far notare che queste cose, mio malgrado, le ho studiate all’università – e tiro fuori dal mio mazzo la seconda carta, il vero asso nella manica: “A onor del vero mi occupo di rappresentazioni del corpo nel romanzo siriano contemporaneo.”.

Un attimo di silenzio. Dai che forse ce l’abbiamo fatta! Nuove sinapsi!

No, ho parlato troppo presto. Il cervello dell’interlocutore ha già aperto un nuovo file zeppo di altri raffinitissimi luoghi-comuni. Il termine corpo viene immediatamente associato al sesso. Il termine sesso alla segregazione sessuale, all’harem, al velo.

L’interlocutore inzia quindi a “spiegarmi” quanto la donna sia maltrattata nel mondo arabo – molti si riferiscono a una non meglio precistata terra d’Arabia – quanto l’uomo arabo/musulmano sia retrogrado e maschilista. Ma una delle reazioni più geniali cui abbia mai assistito è stata quella del mio padrone di casa, sedicente intellettuale di sinistra: “Tutti gli arabi sono omosessuali fino al matrimonio. Poi diventano eterosessuali.”.

I miei cari mi accusano di esternare una certa aggressività in questi contesti. Non lo nascondo. Mi è davvero difficile relazionarmi su un piano razionale con persone che, nel 2014, non solo non si vergongano di verbalizzare pensieri del genere, ma ne vanno addirittura fieri. Persone che hanno studiato, tuttologi convinti che leggere il quotidiano e ascoltare radio e televisione sia sufficiente per formarsi una cultura e un’opinione critica sul mondo che circonda. Persone che non si rendono conto di come il mondo stia cambiando e di come chi si considera il “centro” si senta giustificato ad appiccare etichette su tutto ciò che considera “periferia”, senza conoscere veramente nulla di questa “periferia”.

In quanto “arabista” mi sento disarmata. Incapace di scalfire anche solo superficialmente un muro di luoghi comuni, di paura del diverso – che poi tanto diverso non è –, di razzismo, di ignoranza, di generalizzazioni.

Questi scambi quotidiani mi mettono di fronte alla mia inadeguatezza, alla mia incapacità di accogliere serenamente i limiti dell’altro, perché forse ci rivedo i miei stessi limiti. Sono incapace di rielaborare le sensazioni di incredulità, di delusione, di impotenza che si scatenano in me di fronte a certe risposte. Tutto questo mi si rivolta contro.

Pochi giorni sono trascorsi dal mio rientro in Italia dal Libano. Decido quindi di elaborare, ora, una risposta ai luoghi comuni che mi sento ripetere, quotidianamente, da svariate persone: “Arabi e musulmani sono la stessa cosa.”, “Gli arabi sono omosessuali fino al matrimonio.”, “Gli arabi sono tutti dei tagliagole.”.

Nel mio ultimo viaggio in Libano: ho incontrato perlopiù cristiani, nessuna donna mi ha fatto delle avances, la mia gola è ancora integra.

December 20, 2014

L’arabo, la mia lingua

[image error](di Zanzuna). Il 18 dicembre è la giornata internazionale della lingua araba. La mia lingua.

La lingua che mi rappresenta, la lingua che mi rende fiera. La lingua araba per me è una lingua di sentimenti, di sensazioni, di cose spontanee, di alto e basso, di energia, di amore, tristezza, dolore di incavolatura e di un sorriso dal cuore.

In questo giorno mi è tornata in mente una poesia che mi piace molto e che spiega quanto le lettere arabe siano affettuose. La poesia è di Tala Haydar, un poeta libanese che scrive soprattutto in arabo parlato, non in arabo classico.

Alcuni lo considerano contro la rivoluzione siriana, ma io lascio da parte questo giudizio, semplicemente perché lui è una parte della mia rivoluzione.

Contro le poesie classiche che ci hanno sempre insegnato. Non potevo citare la sua poesia perché era in dialetto, anche se è scritta con le lettere arabe. Questa che segue è una traduzione mia di alcuni versi per dire a tutti: “Sentite come batte questa lingua”.

Le mie mani sono un abbraccio aperto come la lettera nun (ن)

Sono di fretta come una frase senza sukun (˚)[1].

Lei è come calligrafia scritta con lo stilo

Tutte le lettere sono inclinate tranne la alif (أ)

che è ritta come la bandiera.

Dio, quanto è bella la alif

quando si pronuncia nelle storie.

Portami dalla tua strada un orecchino

Il mio orecchio è nudo

l’ho chiesto all’orefice di Aleppo

Mi ha detto che l’orecchino sta arrivando

ma l’ho perso

Magari qualcuno lo trova, gli darò il mio specchio.

[1] Il segno che si mette sopra una lettera per indicare l’assenza di vocale.

December 12, 2014

Jane’s, Asad e Isis si ignorano

Il regime siriano del presidente Bashar al Assad e lo Stato islamico (Isis), formalmente rivali, si ignorano a vicenda mentre concentrano le loro rispettive attività militari contro gruppi di miliziani delle opposizioni siriane. E’ la conclusione a cui è giunta l’analisi del Centro Jane’s di studi sul terrorismo (Ihs) basato in Gran Bretagna. Non era una novità per chi si segue gli eventi siriani, ma ora arriva una conferma basata sull’analisi quantitativa di dati.

Analizzando gli attacchi delle forze lealiste e di quelle dell’Isis in Siria dall’inizio dell’anno fino al novembre scorso, l’analisi di Jane’s evidenzia come solo il 6% delle operazioni militari di Damasco sono state rivolte contro lo Stato islamico mentre il restante 94% è stato diretto contro insorti anti-regime.

Parallelamente, si legge nel comunicato diffuso nelle ultime ore dal network televisivo Nbc e ripreso dalla stampa panaraba, solo il 13% degli attacchi dell’Isis in Siria sono stati indirizzati alle forze lealiste, mentre del restante 87% si è trattato di azioni contro ribelli locali delle opposizioni.

“Questi numeri – afferma Matthew Henman direttore di Jane’s – indicano che l’Isis e le forze di Assad hanno adottato la strategia intelligente di ignorarsi a vicenda, concentrando invece gli attacchi su gruppi più moderati di oppositori”.

Dal canto suo, prosegue Henman, “Assad cerca di screditare la retorica della rivoluzione siriana e di descriverla come un’insurrezione islamista contro il suo governo. Così facendo può reprimerla con il sostegno indiretto dell’Occidente”.

L’Isis invece, aggiunge il direttore del centro Jane’s, “cerca di costruire uno scenario nel quale è lui contro Assad. Per questo lo Stato islamico cerca di mettere ai margini i gruppi moderati, fino al punto di imporgli di unirsi all’Isis”.

Donna da Raqqa, Isis è terrore ma Asad non è alternativa

(di Lorenzo Trombetta, Ansa). Lo Stato islamico a Raqqa, nel nord della Siria, comanda col terrore ma l’alternativa all’Isis non sarà mai la violenza dal regime degli Assad: ne sono convinti esponenti della società civile di quello che è stato il primo capoluogo siriano a vedere la fine della dominazione del potere di Damasco e il primo a vedere imposta l’autorità del jihadismo venuto dall’Iraq e dai quattro angoli del Pianeta.

“Solo pochi giorni fa a Raqqa, in una piazza pubblica, una donna è stata flagellata dall’Isis perché indossava un velo sul viso leggermente trasparente”, racconta all’ANSA Muna, pseudonimo di una degli attivisti che da quasi quattro anni lottano in maniera non violenta contro il potere di Damasco e contro l’Isis. “Non è vero che i jihadisti hanno consenso perché offrono servizi”, prosegue la giovane, incontrata dall’ANSA a Gaziantep, a poche decine di chilometri dal confine turco-siriano.

Qui, gli attivisti delle zone siriane di guerra si incontrano periodicamente per scambiarsi esperienze e stabilire una rete trasversale che superi le divisioni delle varie realtà siriane. Muna a Gaziantep non è velata. Indossa una giacca e un paio di jeans e ha il viso leggermente truccato. Ha circa 25 anni: “Noi donne a Raqqa siamo tutte costrette a coprirci dalla testa ai piedi.

Un giorno – racconta – ero in un negozio senza guanti e il padrone mi ha intimato di uscire per non rischiare di essere arrestato assieme a me dalla ‘polizia’ dell’Isis”. Nel quadro della rivolta armata anti-regime, nella primavera del 2013 le forze governative si erano ritirate da Raqqa, prima città a esser dichiarata “libera”.

Ma già nel giugno, le avanguardie dell’Isis si sono impadronite di parte del capoluogo, che agli inizi di quest’anno è stato poi dichiarato capitale in Siria del neonato Stato islamico. “La rivoluzione è stata soffocata da questi barbari dell’Isis. Hanno cancellato tutte le libertà che eravamo finalmente riusciti a conquistare”, afferma Muna.

Un suo collega di Dayr az Zor, città nell’est siriano anch’essa dominata dai jihadisti, racconta di un alto numero di miliziani occidentali in forze allo Stato islamico. “Non c’entrano con la Siria e a loro non interessa nulla la nostra lotta per la libertà”, dice Kamel. “Dopo aver subito i crimini tremendi dell’Isis in molti rimpiangono oggi i tempi della dittatura di Assad”, concede Muna.

“Ma noi che abbiamo vissuto entrambe le violenze sappiamo che il regime non è certo l’alternativa al jihadismo. In un certo senso – prosegue la giovane attivista – la prolungata repressione e la politica degli Assad di dividere i siriani su base etnica e confessionale ha contribuito alla radicalizzazione e alla frammentazione attuale”.

Prima di tornare a casa, Muna attende a Gaziantep di ricongiungersi col “garante”: una ragazzo che ha accettato di “garantire di fronte all’Isis” fingendosi suo fratello. “Noi donne non possiamo entrare e uscire dalla città senza la garanzia di un nostro parente o presunto tale. Ma devo tornare, perché il lavoro clandestino di noi attivisti sotto il dominio dello Stato islamico oggi è quanto mai necessario”. (Ansa, 10 dicembre 2014)

***

L’immagine di copertina nella homepage raffigura pellegrini shawaya, dell’area di Dayr az Zor, in un mausoleo a Raqqa (Myriam Ababsa, 2001).

December 10, 2014

La strada verso Baghdad, camionisti sfidano il terrore

(di Stefano De Paolis, Ansa). Ci vuole del fegato, e anche tanto, per guidare un camion carico di merce dalla Giordania all’Iraq, su quella che chiamano “l’autostrada attraverso l’inferno”. Ma decine di camionisti ogni giorno lo fanno: per una paga anche triplicata, si avventurano nei territori controllati dai tagliagole dello Stato islamico (Isis) e poi, verso Baghdad, in quelli battuti dai militari corrotti, dalle milizie sciite, o dalle bande di ladri e assassini senza scrupoli.

Sallah Ali Addin, un autista iracheno di Falluja, guida i camion da oltre 25 anni. E’ passato attraverso l’era di Saddam Hussein, la guerra e l’invasione americana, la ribellione sunnita, la rivolta di al Qaida e ora lo Stato Islamico, ma afferma che pericolosa come ora, la strada per Baghdad non lo è stata mai.

“Ci sono truppe governative. Tirano bombe dal cielo. E le città sono sotto assedio. Posti di blocco, deviazioni. Ognuno vuole un pezzo del tuo carico”, ha affermato parlando col Washington Post a Ruwaished, una cittadina giordana nei pressi della frontiera con l’Iraq.

E andare verso Mosul, dice, è ancora peggio. La strada è stretta e sterrata, nei pressi dell’ ormai disciolta frontiera con la Siria è percorsa da camion militari, jihadisti fanatici dell’Isis e contrabbandieri.

Un altro autista, Mohammad, ce l’ha particolarmente con l’Isis. Sono “una mafia - dice - ti possono uccidere sul bordo della strada e nessuno può farci nulla”.

I primi posti di blocco dell’Isis ci sono dopo un centinaio di km in territorio iracheno. Pretendono un pagamento di 300 dollari. “Senza quei soldi non si va né avanti né indietro”, sottolinea Omar, un altro camionista.

I jihadisti dicono che è una tassa per entrare nello Stato Islamico, e rilasciano anche una ricevuta con tanto di timbro, da mostrare agli altri posti di blocco in caso di eventuali ulteriori richieste.

Ma poi le ricevute devono essere gettate vie, affinché non le trovino poi i militari governativi, dice Mohammad, per non correre il rischio di passare per sostenitori dell’Isis.

Andando ancora più a sud, ora non si può passare tra Ramadi e Falluja, dove ci sono sporadici combattimenti, altri posti di blocco e banditi, così i camionisti sono costretti a deviare verso Kerbala, dove la fanno da padrone le milizie sciite.

E gran parte dei camionisti sono sunniti, quindi non sono certo visti particolarmente di buon occhio. Quando al potere c’era ancora Saddam Hussein, erano circa 2.000 i camion che ogni giorno entravano in Iraq dalla Giordania, generando, secondo alcune stime citate dal Post, un giro d’affari da circa un miliardo di dollari l’anno.

Dopo l’invasione Usa si era scesi a circa 400 camion al giorno. Ora sono qualche decina, secondo il sindacato camionisti giordano. Trasportano di tutto, da vegetali a medicine, a patatine fritte. E trovare autisti pronti a partire non è così difficile.

Esiste uno ‘zoccolo duro’ formato da giordani, pachistani, yemeniti e soprattutto iracheni, che in una settimana possono guadagnare anche il triplo degli abituali 280 dollari al mese. Ma il traffico si è comunque molto ridotto. “E’ pericoloso? Certo che è pericoloso”, dice uno di loro, Abdul Karim Athmat. Ma “dove c’è paura – aggiunge – ci sono soldi da fare”. (Ansa, 30 novembre 2014).

December 5, 2014

Siria, Ucciso come Ilaria Alpi

(di Lorenzo Trombetta, Ansa) Colpito a morte nel nord della Siria da sicari col volto coperto in un agguato che ricorda quello teso a Ilaria Alpi, la giornalista uccisa nel 1994 in Somalia: è la sorte toccata esattamente un anno fa a un fotoreporter iracheno, Yasser Jumayli, che aveva documentato nel dettaglio la vita quotidiana di miliziani, anche quelli jihadisti, impegnati nella guerra in corso da oltre tre anni nel Paese.

(di Lorenzo Trombetta, Ansa) Colpito a morte nel nord della Siria da sicari col volto coperto in un agguato che ricorda quello teso a Ilaria Alpi, la giornalista uccisa nel 1994 in Somalia: è la sorte toccata esattamente un anno fa a un fotoreporter iracheno, Yasser Jumayli, che aveva documentato nel dettaglio la vita quotidiana di miliziani, anche quelli jihadisti, impegnati nella guerra in corso da oltre tre anni nel Paese.

I membri del commando hanno risparmiato la vita all’autista e all’interprete siriani di Jumayli, investito da una ventina di colpi di arma da fuoco il 4 dicembre 2013 nella regione di Aleppo confinante con la Turchia. A pochi chilometri da quello stesso confine, l’ANSA ha oggi incontrato l’interprete, Jumaa al Qassem, che per due settimane aveva accompagnato il fotoreporter nel suo lungo tour tra Aleppo, Idlib, Latakia e Hama.

Yasser Jumayli – al quale al Jazira ha dedicato un documentario che sarà trasmesso a breve – aveva 33 anni ed era padre di tre figli. Originario di Fallujah, nel centro dell’Iraq, Jumayli abitava in una casa che oggi è in mano allo Stato islamico. La sua famiglia è stata costretta a scappare verso il Kurdistan iracheno.

“E’ stato un omicidio mirato. Sapevano chi dovevano colpire e quando. Non posso dire con certezza perché lo abbiano ucciso, ma forse pensavano che avesse visto troppo”, racconta Qassem, già fixer di James Foley, giornalista americano ucciso lo scorso agosto dallo Stato islamico. “Avevamo finito il lavoro e stavamo uscendo dal Paese. L’auto della nostra scorta era andata più avanti. La strada era piena di buche e la nostra vettura andava più lenta”, ricorda Qassem, stabilitosi a Gaziantep, città nel settore centrale della striscia frontaliera tra Turchia e Siria.

“A quel punto, due auto ci hanno affiancato e ci hanno bloccato”, prosegue: “Sono scesi due uomini armati, col volto coperto. Si sono diretti in silenzio verso Yasser, seduto sul sedile posteriore. Il primo sicario gli ha sparato due colpi in testa. Il secondo ha aperto la portiera e lo ha finito con una raffica di mitragliatrice”. Ilaria Alpi di Rai3 e il suo operatore Milan Hrovatin sono stati uccisi nel marzo di vent’anni fa nei pressi di Mogadiscio da colpi di kalashnikov diretti esclusivamente verso di loro. Anche in quel caso, l’autista e la guardia del corpo sono rimasti indenni.

Qassem e l’autista sono stati portati in auto oltre una collina lontana un chilometro dal luogo dell’agguato. “Ci hanno fatto scendere dall’auto e sono andati via. Non ci hanno fatto nulla”, afferma. “Quando siamo tornati, il corpo di Yasser era a terra e con sé non aveva più nulla. Gli assassini gli avevano portato via ogni cosa che aveva indosso”.

Per 13 giorni Jumayli e Qassem avevano raccontato la vita quotidiana di insorti anti-regime, di miliziani islamisti e jihadisti, tra cui alcune cellule dello Stato islamico. Parte del lavoro fotografico di Jumayli si è salvata perché ogni sera il reporter svuotava l’hard-disk e spediva le immagini via Internet.

Solo di recente Qassem è riuscito però a far emergere dei documenti inediti di Jumayli contenuti nel suo cellulare, miracolosamente rimasto al sicuro in Siria. “Qualche giorno prima di morire Yasser aveva perso il telefono. Giorni dopo l’assassinio, mi hanno chiamato degli insorti che avevano ritrovato il cellulare. La memoria conteneva un diario giorno per giorno con dettagli del suo lavoro. Ma queste informazioni non danno risposte certe sul perché sia stato ucciso”.

Siria, ucciso come Ilaria Alpi

(di Lorenzo Trombetta, Ansa) Colpito a morte nel nord della Siria da sicari col volto coperto in un agguato che ricorda quello teso a Ilaria Alpi, la giornalista uccisa nel 1994 in Somalia: è la sorte toccata esattamente un anno fa a un fotoreporter iracheno, Yasser Jumayli, che aveva documentato nel dettaglio la vita quotidiana di miliziani, anche quelli jihadisti, impegnati nella guerra in corso da oltre tre anni nel Paese.

(di Lorenzo Trombetta, Ansa) Colpito a morte nel nord della Siria da sicari col volto coperto in un agguato che ricorda quello teso a Ilaria Alpi, la giornalista uccisa nel 1994 in Somalia: è la sorte toccata esattamente un anno fa a un fotoreporter iracheno, Yasser Jumayli, che aveva documentato nel dettaglio la vita quotidiana di miliziani, anche quelli jihadisti, impegnati nella guerra in corso da oltre tre anni nel Paese.

I membri del commando hanno risparmiato la vita all’autista e all’interprete siriani di Jumayli, investito da una ventina di colpi di arma da fuoco il 4 dicembre 2013 nella regione di Aleppo confinante con la Turchia. A pochi chilometri da quello stesso confine, l’ANSA ha oggi incontrato l’interprete, Jumaa al Qassem, che per due settimane aveva accompagnato il fotoreporter nel suo lungo tour tra Aleppo, Idlib, Latakia e Hama.

Yasser Jumayli – al quale al Jazira ha dedicato un documentario che sarà trasmesso a breve – aveva 33 anni ed era padre di tre figli. Originario di Fallujah, nel centro dell’Iraq, Jumayli abitava in una casa che oggi è in mano allo Stato islamico. La sua famiglia è stata costretta a scappare verso il Kurdistan iracheno.

“E’ stato un omicidio mirato. Sapevano chi dovevano colpire e quando. Non posso dire con certezza perché lo abbiano ucciso, ma forse pensavano che avesse visto troppo”, racconta Qassem, già fixer di James Foley, giornalista americano ucciso lo scorso agosto dallo Stato islamico. “Avevamo finito il lavoro e stavamo uscendo dal Paese. L’auto della nostra scorta era andata più avanti. La strada era piena di buche e la nostra vettura andava più lenta”, ricorda Qassem, stabilitosi a Gaziantep, città nel settore centrale della striscia frontaliera tra Turchia e Siria.

“A quel punto, due auto ci hanno affiancato e ci hanno bloccato”, prosegue: “Sono scesi due uomini armati, col volto coperto. Si sono diretti in silenzio verso Yasser, seduto sul sedile posteriore. Il primo sicario gli ha sparato due colpi in testa. Il secondo ha aperto la portiera e lo ha finito con una raffica di mitragliatrice”. Ilaria Alpi di Rai3 e il suo operatore Milan Hrovatin sono stati uccisi nel marzo di vent’anni fa nei pressi di Mogadiscio da colpi di kalashnikov diretti esclusivamente verso di loro. Anche in quel caso, l’autista e la guardia del corpo sono rimasti indenni.

Qassem e l’autista sono stati portati in auto oltre una collina lontana un chilometro dal luogo dell’agguato. “Ci hanno fatto scendere dall’auto e sono andati via. Non ci hanno fatto nulla”, afferma. “Quando siamo tornati, il corpo di Yasser era a terra e con sé non aveva più nulla. Gli assassini gli avevano portato via ogni cosa che aveva indosso”.

Per 13 giorni Jumayli e Qassem avevano raccontato la vita quotidiana di insorti anti-regime, di miliziani islamisti e jihadisti, tra cui alcune cellule dello Stato islamico. Parte del lavoro fotografico di Jumayli si è salvata perché ogni sera il reporter svuotava l’hard-disk e spediva le immagini via Internet.

Solo di recente Qassem è riuscito però a far emergere dei documenti inediti di Jumayli contenuti nel suo cellulare, miracolosamente rimasto al sicuro in Siria. “Qualche giorno prima di morire Yasser aveva perso il telefono. Giorni dopo l’assassinio, mi hanno chiamato degli insorti che avevano ritrovato il cellulare. La memoria conteneva un diario giorno per giorno con dettagli del suo lavoro. Ma queste informazioni non danno risposte certe sul perché sia stato ucciso”.

Raccontare Beirut è possibile?

[image error](di Paola Rotolo, per Editoriaraba). È possibile dire la città di Beirut, stabilire un rapporto privilegiato con essa in quanto scrittori libanesi? Muoveva da questo interrogativo l’incontro tenutosi presso l’Institut du Monde Arabe di Parigi lo scorso 20 novembre, nell’ambito dei “Jeudis de l’IMA”, incontri a carattere politico e culturale a cadenza settimanale.

Ad animare il dibattito, a tratti sarcastico verso alcune ingenuità del pubblico, c’erano lo scrittore Jabbour Douaihy (nato a Zgharta, nel nord del Libano, professore di letteratura francese all’Università Libanese di Beirut, autore di Pioggia di giugno e San Giorgio guardava altrove, editi entrambi da Feltrinelli e tradotti dall’arabo da Elisabetta Bartuli), la scrittrice Hoda Barakat (nata a Bsharre, nel nord del Libano, residente prima a Beirut e poi a Parigi dal 1989, conosciuta in Italia per Malati d’amore, Lettere da una straniera e L’uomo che arava le acque, tradotti dall’arabo da Samuela Pagani) e lo scrittore Charif Majdalani (forse tra i tre il meno familiare al lettore italiano, ma nato a Beirut e professore di letteratura francese all’università Saint-Joseph della capitale, autore di quattro romanzi in lingua francese, Le Dernier Seigneur de Marsad, Nos si brèves années de gloire, Caravanserail, Histoire de la Grande Maison, tradotto in italiano da Elena Chiti con il titolo La casa nel giardino degli aranci).

Gli scarni dati biografici riportati testimoniano del rapporto travagliato e articolato di questi tre autori con il proprio Paese, la lingua, la scrittura, e la conversazione stessa ha riflesso un’oscillazione costante tra vissuto personale e vissuto collettivo in quanto libanesi.

Una “letteratura in due tempi” quella libanese, secondo Majdalani, sospesa tra un prima e un dopo la guerra civile. La letteratura del prima, quella prodotta fino alla prima metà degli anni ’70, tesa nello sforzo di giustificare il Libano, pensarlo come nazione, costruirlo attraverso una narrazione ideologizzante.

La letteratura del dopo attraversata dal dubbio, dal questionnement, dalla ricerca di una ragione alla violenza di cui non ci si credeva capaci.

“Non era più possibile mettere insieme i pezzi di un edificio che avevamo costruito in maniera così laboriosa”.

Ciò che caratterizza la letteratura del dopoguerra è la rilettura costante, la messa in questione della storia moderna e contemporanea del Libano. Ancora, il 1975 per Douaihy è “l’anno in cui tutto è caduto” e il romanzo è sembrato il genere più adatto a descrivere il Caos, le facce di una realtà complessa; la poesia, che aveva caratterizzato la letteratura del prima è così sopravvissuta nella sua forma intimista e non più politica.

Anche Hoda Barakat ha ricordato il momento in cui

“un giorno ci siamo svegliati e ci siamo resi conto che non c’era storia, ma solo mito; la mia generazione è stata la prima a dover fare i conti con questo vuoto, con questo fallimento. Siamo partiti dalla domande che Beirut ci poneva, poi abbiamo spinto i confini un po’ più in là, abbiamo raccontato le regioni dove siamo nati, altri microcosmi. Spostandomi nel nord del Libano, la realtà che conoscevo meglio, e narrando le vicende di una famiglia [in Le royaume de cette terre, nota mia] volevo capire come si è passati dalla fase dell’indipendenza, al mito, alla guerra civile. Ho parlato di un posto specifico, ma sostituendo i nomi si può adattare questa violenza tra fazioni differenti in Iraq, oggi in Siria… Siamo stati precursori anche in questo”.

Il movimento descritto da Barakat, da Beirut ai piccoli paesi della provincia libanese e da questi ancora a Beirut, nella continua esplorazione delle pieghe della storia e della violenza fratricida, ha caratterizzato anche la scrittura di Douaihy, che muove dalle montagne del nord del Libano di Pioggia di giugno e della prima parte di San Giorgio guardava altrove, alla Beirut del ventenne Nizam che arriva nella capitale per vivere

“quel periodo di euforia che tutti abbiamo vissuto. Quella di Nizam, nato musulmano ma cresciuto da una famiglia maronita, è un po’ la nostra storia, di chi è arrivato in una Beirut punto di incontro per cambiare se stesso e il mondo, ma si è svegliato in una città divisa in zone, in uno spazio pieno di linee di demarcazione”.

La guerra civile ha riportato dunque la letteratura alla storia, e in particolare il romanzo è tornato sui passi della Storia attraverso le storie familiari, le storie individuali, il corpo, l’intimo, dimensioni che continua ad esplorare.

Questa volontà da parte della generazione di scrittori che hanno conosciuto la guerra civile ma anche di quelli nati dopo la guerra, è dovuta infatti, secondo Majdalani, al fatto che “si è ricostruito ma non risolto” il Paese, le sue contraddizioni, in un miracolo di bricolage politico e architettonico, come l’ha definito qualche minuto dopo Douaihy.

Tutta la letteratura libanese a partire dagli anni ’70 è attraversata da questa energia narrativa, dalla tensione fra grande e piccola storia, tra storie che finiscono per urtare contro la Storia, e non semplicemente toccate o sfiorate da essa: “C’è sempre un momento della storia individuale, di ciascuno di noi, in cui si finisce per sbattere contro la Storia”, nelle parole di Majdalani.

Sommando queste tendenze, queste tensioni ci è forse possibile capire la posizione privilegiata di cui gode la letteratura libanese contemporanea rispetto alle altre letterature arabe, o almeno ne è convinta Hoda Barakat: “Non solo altre letture e altre letterature, ma anche la guerra civile hanno nutrito il nostro sguardo su noi stessi, la nostra autocoscienza e nel romanzo è stato possibile passare dal livello sociologico, di testimonianza, a quello esistenziale, al come si guarda a se stessi”.

L’ultima parte della conversazione è stata per Hoda Barakat la più intima, quasi una confessione che ha riguardato il rapporto fra lo spazio geografico, l’esilio e l’individuo e che i lettori e le lettrici italiani/e possono ritrovare in Lettere da una straniera (Ponte alle Grazie 2006).

Barakat ha parlato dell’inadeguatezza del verbo “partire” e del bisogno di una cartografia personale da sovrapporre a quella reale, ancora oggi dopo 25 anni di lontananza da Beirut:

“Non sono partita, sono andata via, fuggita da un Paese in guerra perché avevo due figli piccoli e temevo per la loro sicurezza. Sono venuta a Parigi solo perché mia sorella studiava qui e aveva una stanza, non per la mia carriera o per altro… Continuo a sentirmi libanese, sono attaccata all’idea di venire da lì, quando ho avuto il passaporto francese era troppo tardi per sentirsi francese. Non mi sento però lontana, do ai quartieri parigini nomi di quartieri del Libano, scrivo del Libano tutto il tempo, è come se oggi non avessi bisogno di essere là per essere là. Sono partita ad una certa età, quindi sento il bisogno di questa geografia; è troppo tardi per essere francese, cosa che non è accaduta ai miei figli… Loro si sentono a proprio agio sia qui che lì”.

L’incontro si è concluso con le solite domande a carattere geopolitico, prontamente respinte dal moderatore (il giornalista Alain Nicolas). Una su tutte: “Il Libano sarà mai un Paese normale?” La risposta corale degli autori, che faccio anche mia, è stata “Speriamo di no!”. (da Editoriaraba)

Lorenzo Trombetta's Blog