Lorenzo Trombetta's Blog, page 27

June 1, 2014

Asad, l’uomo nuovo per una Siria nuova

Alla vigilia delle elezioni siriane i media del regime e i loro “megafoni” descrivono il clima che si respira nel paese e il fermento popolare in vista del voto. Chiunque sarà il vincitore sarà un successo democratico e una festa popolare, “alla faccia” di chi tenta di abbattere dall’esterno il legittimo governo voluto e tanto amato dal popolo. Lo stesso ministro degli Esteri iraniano Mohammed Javad Zarif si è espresso sulle prossime elezioni politiche: “l’intervento straniero nei Paesi della regione deve cessare e alla gente deve essere offerta la possibilità di determinare il proprio destino”.

Alla vigilia delle elezioni siriane i media del regime e i loro “megafoni” descrivono il clima che si respira nel paese e il fermento popolare in vista del voto. Chiunque sarà il vincitore sarà un successo democratico e una festa popolare, “alla faccia” di chi tenta di abbattere dall’esterno il legittimo governo voluto e tanto amato dal popolo. Lo stesso ministro degli Esteri iraniano Mohammed Javad Zarif si è espresso sulle prossime elezioni politiche: “l’intervento straniero nei Paesi della regione deve cessare e alla gente deve essere offerta la possibilità di determinare il proprio destino”.

Il Centro Italo Arabo Assadakah è a Damasco per seguire le elezioni presidenziali il Siria. Il reporter libanese Talal Khrais (responsabile esteri dell’associazione) definisce la missione giornalistica nel paese arabo la più importante della sua storia. Assadakah, con Khrais, fa parte della commissione internazionale degli osservatori che dovranno vigilare sulla regolarità del voto il prossimo 3 giugno.

“Lasciando Beirut per Damasco – rivela Khrais – ho visto una fila chilometrica di persone che sono giunte da tutto il Libano per il votare il nuovo presidente della Siria. Non importa chi sarà il candidato da scegliere, ciò che conta è partecipare, dare un significato a questo appuntamento fondamentale per la democrazia e la pace in questo paese. Ovviamente la stampa occidentale ha censurato le immagini del fiume di uomini e donne che si è recato a votare presso l’ambasciata siriana nella capitale. Sono immagini che il mondo non deve vedere perché da sole bastano a far crollare il muro di menzogne costruito con le false corrispondenze giornalistiche”.

“Quelle immagini – continua il reporter libanese – sono il segno della sconfitta per chi pensa ancora che in Siria ci sia una guerra civile. No, non c’è la guerra civile, c’è soltanto – evidenzia Khrais – una minoranza armata da potenze straniere che vuole abbattere uno stato sovrano. Arrivato a Damasco posso dire che oggi la capitale é una città tranquilla. Il terrorismo non ha spazio in un Paese di mille culture. La gente si prepara a votare con una gioia incredibile, ci sono feste ovunque. Le strade pullulano di gente, si fa shopping come una città qualsiasi, con negozi aperti fino a tardi. Così è anche nei ristoranti. Qui non si è mai smesso di vivere e adesso il futuro non fa più paura”.

Ne è convinto anche il candidato alla presidenza della Repubblica, Hassan Nouri, “che sa di non poter competere per la poltrona di presidente ma crede fortemente in queste elezioni perché rappresentano un segnale di cambiamento. E chiunque vincerà la sfida del 3 giugno – conclude Khrais – sa bene che da quel voto il Paese ne uscirà più forte che mai”.

In un secondo articolo lo stesso giornalista afferma che “stiamo assistendo a una vera e propria campagna elettorale, una prova di democrazia che i media occidentali non vogliono vedere. Ovunque ci sono dibattiti e i cittadini hanno una gran voglia di partecipare e farsi sentire. Quei media parlano di elezioni “truccate” solo perché non accettano il fatto che il presidente Asad sia amato dal suo popolo che gli riconosce il merito di aver sconfitto il terrorismo sponsorizzato da Usa ed Europa. I media tenteranno di minimizzare l’esito del voto, forse faranno ironia spicciola. Lo faranno opinionisti che in Siria non ci hanno mai messo piede e che se ne stanno in redazione su una poltrona pagata profumatamente. Non diranno mai quello che accade realmente qui. Di quei giornalisti bisogna diffidare”.

E ancora, “abbiamo intervistato il candidato alle elezioni presidenziali Hassan Nouri, un economista di alto livello” che ha dichiarato “sono d’accordo con il presidente per quanto riguarda la lotta al terrorismo e la difesa della Siria nei confronti di una guerra planetaria”. Nouri considera la volontà di partecipazione alle elezioni presidenziali “un passo in avanti per un pluralismo politico sano e per portare la Siria, il cuore battente della Nazione Araba, verso un futuro prospero a cominciare dalla ricostruzione”.

Un altro sito filo regime invece, riporta le parole di Mons. Hilarion Capucci secondo il quale “le elezioni presidenziali in Siria sono un’importante occasione per sottolineare l’attaccamento alla patria”, invitando tutti i siriani a votare per il presidente della nuova Siria che meglio li rappresenti.

Secondo lo stesso sito, Capucci ha sottolineato che le presidenziali sono un passo importante per ricostruire le istituzioni statali costituzionali e ripristinare la stabilità dei livelli politici, economici e di sicurezza. Inoltre ha ribadito che garantendo il successo delle elezioni arriverà un messaggio al mondo sulla determinazione dei siriani per iniziare la fase della ricostruzione.

Ha affrontato anche il discorso relativo alla “feroce guerra universale condotta contro la Siria a partire dal 2011″, sottolineando che “l’obiettivo di questa guerra è stato la distruzione del paese”.

Basel Shehadeh, hai lasciato il tuo profumo

(di Zanzuna). Ti hanno ucciso il 28 Maggio. Io sono nata il primo giugno. Perche te lo dico? Ora te lo spiego.

(di Zanzuna). Ti hanno ucciso il 28 Maggio. Io sono nata il primo giugno. Perche te lo dico? Ora te lo spiego.

Abbiamo la stessa età, anche tu ora hai 30 anni. Lavoravo nelle rovine nella preferia di Homs sotto il sole, nello scavo. Una mia amica corse a salutarti quando eri venuto a trovarci nel 2008.

“Ha finito la facoltà di informatica e sta cominciado a studiare archeologia, è un documentarista” – disse la mia amica.

“Ha fatto tutte queste cose?” – le chiesi.

Da allora non ti ho più rivisto. Ho seguito la mia “ambizione personale” per continuare gli studi fuori dal Paese.

Anche tu nel 2011 hai vinto la tua borsa di studio in cinematografia in America.

Ma nel 2011 sei tornato. Nell’anno dell’inizio della rivoluzione tu hai rifiutato quella borsa. Hai abbandonato quell’“ambizione personale”.

Io no.

Avevi organizzato e avevi partecipato a molte manifestazioni pacifiche. Avevi documentato come le forze del regime sparassero ai manifestanti pacifici.

Quando era in corso l’assedio di Homs, sei andato lì per vivere e documentare quella violenza sulla gente. “L’attraverserò domani” era il tiolo del documentario che avevi fatto a Homs e che mostra come era la vita della gente che voleva attraversare la strada, rischiando di essere colpita dai proiettili sparati dai cecchini del regime.

Ti hanno ucciso. Tu Basel sei stato ucciso. Il regime ha bombardato il quartiere di Safsaf a Homs dove eri tu. Ti ha ucciso il 28 maggio 2012.

Io ero fuori dalla Siria e seguivo la mia “ambizione personale”.

Ma Basel la tua frase non mi ha mai lasciato: “È l’unica possibilità che abbiamo di vivere la rivoluzione nella nostra vita, come posso perdermela? E che cosa dirò ai miei bambini quando invecchierò? Ho abbandonato il mio Paese per seguire la mia ambizione personale?”

Ho finito i miei studi, la mia “ambizione personale” e sono tornata, Basel. Ma la situazione è cambiata.

Ti invidio Basel. Il giorno del mio compleanno ti invidio perché ti hanno ucciso.

La rivoluzione ora la chiamano guerra civile Basel. Quando spieghi che un regime ha uccisso il suo popolo ti rispondo che ora c’è anche l’Isis e che dobbiamo gettare i diritti umani nella spazzatura e tener conto della legge della guerra per cui risulta normale bombardare. Ti urlano e ti dicono di usare parole professionali.

Se dici che l’Isis è un risultato del regime e che è stato il regime ad aver aperto il Paese a questo cancro, ti dicono di no, anche se questo è vero, ma non è professionale dirlo. La professionalità è dire che adesso il regime è meglio degli estremisti.

A queste persone non interessa se rispondi che dovevano essere professionali dall’inizio. Quando il regime uccideva solo civili e tu Basel… tu sei la testimonianza e allora non c’erano questi estremisti e non c’era l’Isis.

Hanno succhiato il sangue di Homs, Basel. La Jazira ora è senza l’acqua dell’Eufrate. Aleppo è una città di fantasmi, gli altri sono in prigione. E solo il regime festeggia le elezioni.

Non c’è più il Paese. O forse non è mai esistito.

Ti invidio: anche io avrei voluto vedere e vivere la Siria che stava rinascendo, e non vedere solo questo aborto.

Ti invidio e ti piango e ti accarezzo come se tu fossi l’intero Paese. Sei morto, ma viviamo del profumo che hai lasciato.

May 29, 2014

Tenda elettorale

Tenda elettorale*!

Di fili di sangue.

Qualcuna

per i soldati dell’esercito,

Qualcuna

per quelli uccisi dall’esercito,

Qualcuna

nel mezzo,

e qualcuna

non sappiamo da dove viene.

Tenda elettorale!

Per il candidato,

il re,

il beniamino,

il comandante,

l’impareggiabile,

il simbolo.

Il legittimo,

il vincitore.

________

* In Siria si usano tende per celebrare i matrimoni o i funerali soprattutto in alcune zone rurali. Ma anche per le elezioni presidenziali, così da poter festeggiare la vittoria sicura del Presidente.

Un siriano a Tunisi – seconda puntata

Tra Avenue de Paris e Avenue Bourguiba (Trombetta/2014)

(di Lorenzo Trombetta). Si presenta come “Fausto” ma il suo vero nome è Faysal. E’ il primo che mi chiede se sono italiano. “Si vede dalla faccia”. Qualcosa di italiano mi è rimasto. Mi racconta di suo fratello a Roma e le solite storie che “qui non c’è lavoro” mentre da noi, in Italia, il paradiso terrestre. Gli racconto che se il lavoro in Italia ci fosse, forse non sarei da dieci anni in Libano e, soprattutto, proverei a crescere i miei figli anche un po’ in Italia.

“Vai in Germania allora!”, mi dice con l’aria offesa. Gli spiego che se straniero devo sentirmi, preferisco sentirmi straniero dove mi ci sento da dieci anni e non dove devo ricominciare da zero.

Scoraggiato, Fausto mi propone uno scambio per la sua speciale collezione. “Io colleziono euro. Tu mi dai degli euro e io ti do dei dinari tunisini”. Sorrido. Nel mio portafogli non ho euro, solo dinari. “E va bene, dammi i dinari…”, mi propone. Ma non fai collezione di euro? “No, faccio collezione di tutti i soldi. Basta che sono soldi”.

Per la seconda volta in pochi mesi arrivo in una città che non conosco affatto e non ho con me nemmeno una cartina turistica. Riemergo nel viale principale e giro a destra. Mi sento un cieco, eppure vedo gli alberi in fiore – gli stessi che ora fioriscono a Beirut! – il chiosco di giornale accanto al venditore di vecchie fotografie di Tunisi di un tempo che non torna più. Mi sento meno straniero.

Proseguo e mi ritrovo sul vialone Bourguiba. E riconoscono gli alberi bassi, con la chioma squadrata. In un attimo ricollego la mia memoria televisiva alla realtà. Le proteste del 2010 e del 2011 si svolgevano anche su questo marciapiede che ora ospita i miei piedi in cerca di un posto dove sedersi.

Tavolini sul viale Bourguiba (Trombetta/2014)

A sinistra una sfilza di tavolini mi invita. Ho fame e l’unica scelta veloce è una “pizzaria italiana” o un “chawarma à la libanaise”. Vada per la pizza “Vulcano” il cui unico condimento mancante è la porchetta.

All’ombra di quegli alberi ripenso a quel signore che in una notte del gennaio 2011 urlava al silenzio che non ne poteva più di Ben Ali. Un’icona che le tv panarabe – all’epoca ancora non accusate di essere parte del grande complotto – hanno trasmesso all’infinito per mesi, come uno spot pro-rivoluzione.

Era l’età dell’innocenza. Quando si pensava che nessuno – a parte i diretti beneficiari di questi regimi – potessero mettere in discussione il diritto di milioni di persone di protestare contro un patto sociale consunto. Da qui la difficoltà di allora di rispondere con calma e freddezza a chi parlava di complotti stranieri. A farlo, molto spesso, sono state persone che fino al giorno prima sembravano condividere gli stessi tuoi valori.

I reazionari “di sinistra” erano e sono più numerosi di quanto pensassi. E discutere con questi sapientini è stata fatica sprecata. Così come tempo buttato è stato affrontare i “rivoluzionari” di piazza Tahrir, che nel 2013 pur di dare addosso ai Fratelli musulmanii sposavano la teoria del complotto in Siria. Anche a Tunisi, la paura della Fratellanza ha spinto molti osservatori locali a leggere il conflitto siriano con le lenti della politica interna per cui il male di ieri e di oggi è meglio di un domani inquietante e sconosciuto.

E poi quasi tutti dicono e continueranno a dire che non esistono alternative ai vari Gheddafi, Ben Ali, Mubarak, Assad, Saleh. Che le opposizioni non sono unite. Che gli oppositori, una volta al governo, non sono bravi a fare i politici. Che “ah, quando c’era Ben Ali almeno i suoi ministri sapevano amministrare… certo, rubavano ma almeno lo Stato andava avanti”.

Quelli di Ennahda a Tunisi hanno affidato lo Stato a gente incompetente. E con la crisi economica e il deterioramento delle condizioni di sicurezza… per molti un ex ministro di Ben Ali appare come l’uomo della provvidenza.

Difficile dare torto al cittadino della strada. Com’è difficile biasimare l’abitante di Raqqa, nel nord della Siria, che rimpiange i tempi di Asad rispetto alla merda cancerogena di Daesh. Mi piacerebbe intervistare un cittadino di Parigi nel 1793 e chiedergli se si stava meglio quando si stava peggio, prima del 14 luglio 1789.

“Infermeria” ovvero “il luogo dove si fa ammalare” (Trombetta/2014)

A proposito di stare male. Ho una domanda per Aldo: perché per dire “infermeria” qui a Tunisi usano tamrid, il causativo della radice di malattia? “Far ammalare” sembra proprio il contrario di “curare”. Eppure, l’insegna sopra questa “infermeria” ad Avenue de Paris recita proprio tamrid. Se si dà un’occhio al lettino per lo sventurato paziente, si capisce che la scelta del causativo forse non è proprio un errore.

Come non errata la percezione dell’uomo della strada che subisce un fenomeno di transizione epocale. E che, per sua sfortuna, si trova in mezzo al guado senza poter avvistare l’altra riva del fiume in piena che lo travolge.

Il problema è di chi, scarpe asciutte, osserva l’inondazione e continua a non voler vedere che è normale che oggi in molte realtà arabe non siano ancora emerse alternative accettabili ai regimi autoritari.

E non c’è da stupirsi che i militari trionfino al Cairo, o che gli uomini di Ben Ali tornino in auge a Tunisi, o che l’Afghanistan tanto auspicato da Asad si stia concretizzando a ridosso dei confini con l’Iraq, o che in Libia ci si scanni un giorno sì e l’altro pure.

Dopo decenni di assenza di una cultura e una pratica politica pluralista, da dove dovrebbero nascere queste alternative illuminate? Forse dovremmo abbandonare ogni tanto i panni dei cronisti, e ricordarci che siamo parte di una storia che va oltre i nostri reportage e le nostre analisi. E che forse i nostri figli potranno raccontare di realtà arabe pacificate.

Ho un appuntamento con un gigante dell’attivismo tunisino, Messaoud Rodhmani, e spero che mi illumini sulla situazione nel Paese. Attraverso il viale, raggiungo i binari del tram. Alzo gli occhi al cielo e scorgo un’insegna: Corsi di lingua e letteratura italiana. A vostra portata per realizzare il vostro sogno di studiare in Italia”. La scritta è solo in francese, e non in arabo.

Rodhmani mi raccoglie dalla strada e mi porta nel suo ufficio. Non si direbbe che da questa stanza è partita l’idea di organizzare per ben due volte a Tunisi il World Social Forum del 2013 e del 2015. Parlare con Rodhmani è un ottimo esercizio di cambio di posizione.

Finalmente, sono io il giornalista che non sa nulla di un Paese e piomba dall’esperto di turno con domande così generiche e campate in aria da far sbuffare l’intervistato. Rodhmani è paziente.

Il sogno italiano (Trombetta/2014)

Ed è anche bravo a sintetizzare tre anni di lotta e resistenza in appena dieci minuti. Risponde al telefono, a un’altra intervista, e ripete convinto quel che mi ha appena detto circa il “ruolo cruciale dei social network nella rivoluzione del 2011″.

Non posso non ripensare alla Siria e al dibattito, ancora in corso, sul ruolo svolto da Facebook e dalle altre piattaforme di socializzazione nella rivolta. Rodhmani è convinto e nessuno sembra metterlo in discussione. In questi giorni ho sentito più volte affrontare questo tema come se fosse un fatto che non può esser messo in dubbio.

A Tunisi l’analisi di come sono andate le cose sembra assai più pacifica: i social network diffondevano verità, non menzogne prefabbricate. Aspetto che qualcuno si alzi in piedi e urli al complotto. O che si accusi l’oratore di turno di essere finanziato dal Qatar.

Nessuno si alza e soprattutto nessuno annuisce, semplicemente perché non c’è bisogno di approvare qualcosa che qui appare come scontato. Uff… mi posso rilassare davvero. E bere una Celtia, la birra locale che tanto ricorda la Almaza beirutina.

May 28, 2014

Un siriano a Tunisi – prima puntata

Tunisi- Dove strada si dice nahj… (Trombetta/2014)

(di Lorenzo Trombetta). Con troppa scioltezza sono arrivato al gabbiotto azzurro del controllo passaporti. “Dov’è il cartoncino bianco?”, mi chiede con gentilezza l’agente della polizia di frontiera tunisina. Il cartoncino bianco! Come ho potuto dimenticarlo.

Paese arabo che vai, cartoncino bianco che trovi. Che poi ne fanno di vari colori, ma la funzione è sempre la stessa: farti perder tempo, inserendo informazioni che sono già scritte sul passaporto o che potrebbero prendere a voce.

Ma soprattutto mostrare che nel loro Paese sicurezza-e-stabilità sono assicurati da controlli capillari su chi entra e chi esce. Cazzate! Lo sappiamo noi e lo sanno loro.

Chissà perché il mio essere a Tunisi mi faceva sentire più rilassato di altri “arrivi” in Paesi arabi. Qui il “regime è caduto”, pensavo mentre l’aereo atterrava. Qui parlano tutti e senza timore di “rivoluzione”. Senza doversi giustificare. Senza dover “contestualizzare”. Senza dover citare tutta la letteratura accademica prodotta in ugro-finnico sul tema “rivoluzione o guerra civile”.

Eppure, parli con gli intellettuali, con i dissidenti, con gli avvocati per i diritti umani, con gli analisti e ti dicono che… “il regime di Ben Ali è in parte ancora lì”: dietro le istituzioni che ora guidano al transizione verso qualcosa che nessuno ancora sa cos’è ma che tutti sanno essere il post-dittatura.

Ecco, se sono in un contesto “post-” posso permettermi di dimenticarmi il cartoncino bianco. Forse hanno già riformato il sistema di sicurezza? Mi illudo e mi sbaglio. E sbatto il viso sul gabbiotto azzurro. Poi esco. Nessuno mi perquisisce i bagagli e arrivo alla fila dei taxi per la città.

Dal mio cappello magico tiro fuori la parola “tabur”, in siriano “fila”. Giuro che non so perché decido stamani di usarla dopo averla messa nella soffitta della mia testa per anni.

L’ultima volta che ho osato pronunciarla ero in fila – appunto! – per fare i biglietti al cinema Dune in un orribile centro commerciale nel quartiere Verdun di Beirut. Ero circondato da libanesi che si credevano emancipati perché indossavano gli occhiali 3D per vedere le ultime acrobazie di Spider Man.

Ero nervoso – allora mi innervosivo ancora in situazioni del genere – perché nessun rispettava la fila nel fare i biglietti. Ma ero io lo straniero. Ero io lo strano. L’alieno, che parlava di “rispetto del turno” quando il sistema locale funzionava e funziona in un altro modo: chi è più furbo, più alto, più grosso… passa prima degli altri.

“Dov’è il tabur?!”, ho chiesto ai tassisti tunisini che si sono affollati attorno a me e alla mia valigia. “Dov’è il tabur?!”, chiesi alla bigliettaia del cinema di Beirut. Allora mi risero in faccia: la bigliettaia e chi aspettava di comprare il biglietto. “Tabur?”, ma da dove viene questo qui, era il fumetto che appariva sopra le loro teste.

A Beirut è un termine percepito come molto “siriano”, dove per “siriano” si intende una classe sociale di inferiori: lavoratori a cottimo che affollano le città libanesi o soldati in ciabatte che fino al 2005 umiliavano i libanesi ai posti di blocco.

Solo col tempo ho imparato che invece di “tabur” a Beirut posso usare l’espressione “biddor” (bi-dawr, “con il turno”), per chiedere il rispetto del turno. Il turno non si rispetta ugualmente. Ma almeno mi considerano un loro “pari”.

I tassisti tunisini rimangono invece perplessi e mi chiedono: “Enta suri?”, sei siriano? Questa volta non ho dubbi. “Sì”. E trovo l’ennesima conferma che i tassisti sono una delle categorie sociali più reazionarie di quelle che si possono trovare nelle città.

La maggior parte dei colleghi giornalisti citano i tassisti nei loro articoli scritti appena giunti in un Paese a loro sconosciuto. Il tassista è il primo indigeno – e a volte l’unico – con cui il reporter, spesso ignaro della lingua locale, riesce a interloquire.

E lo interroga sui massimi sistemi. Il tassista diventa così improvvisamente il maggiore esperto di globalizzazione, di flussi finanziari, di geopolitica, di rapporti tra potenze internazionali. E la sua ricetta sarà quasi sempre la stessa: si stava meglio prima.

Il caro-vita? “La benzina è rincarata… colpa degli scioperi che prima non c’erano”. La mancanza di sicurezza per le strade? “Mia figlia non esce più da sola. Ci sono i barbuti e i ladri che prima erano tenuti a bada”. Chi protesta per un Paese migliore? “Disfattisti. Allontanano i turisti!”.

Il mio tassista mi distoglie dai pensieri e mi chiede cosa ci fa un italiano in Libano da circa dieci anni. Ha ragione a chiederlo. Poi mi chiede della Siria. Ci accordiamo su una frase di circostanza: “la situazione è molto difficile”. Potevo dirlo anche al mio gatto quando aprivo la scatoletta per dargli da mangiare.

“Le rivoluzioni ci hanno rovinato”, afferma scuotendo la testa. Estremismo islamico, mancanza di sicurezza, strade più sporche. Gli chiedo se quando c’era Ben Ali i treni arrivavano in orario. “Sì! Hai ragione!”, esclama. “Come fai a saperlo?”.

Sorrido e chiedo aiuto ad Aldo. Aldo non è solo un amico. Ma è una enciclopedia vivente di dialettologia araba e di molte altre cose legate alle mie passioni.

Aldo risponde sempre agli SMS. Anche di notte o se è a farsi un bagno a Trapani. Lo interrogo su una questione per me cruciale: perché se parlo nel mio strampalato dialetto siro-romanaccio-libanese, qui mi capiscono? E soprattutto, perché anche io li capisco?

La risposta arriva in meno di 45 secondi: “Il siriano va forte con le musalsalat [le soap opera] e poi il tunisino [l'individuo] fa un passo indietro”, dice Aldo riferendosi al fatto che i dialetti del Levante arabo sono percepiti come più nobili rispetto a quelli del Nordafrica. “Rispetto all’algerino e al marocchino [come dialetti] il tunisino è più potabile”.

Ma Aldo va oltre. Sennò non sarebbe Aldo. “Sai che ‘bi-suri’ significa ‘in francese’?”. E mi lascia così. A bocca aperta. Scendo dal taxi. Entro in ascensore e arrivo in camera con uno sguardo perso a pensare cosa c’entra la Francia con la Siria… in Tunisia! Non posso nemmeno andare in bagno. Devo capire.

E invio un altro SMS di soccorso ad Aldo. Che prontamente – e immagino quanto abbia goduto – mi risponde: “Momken [forse, nel suo arabo-traslitterato] nel 1881 quando la Francia ha occupato la Tunisia, Parigi ha portato dei preti dalla Siria come interpreti e mediatori. Questi portavano la camicia e così ‘suriya’ significa ‘camicia’ in tunisino e ‘suri’ è la lingua francese. E tutto ciò che è ‘moderno’”.

Fantastico! E anche se – come dice Aldo – tutto ciò è premesso da un “forse” molto imponente, sento che il mio essere “siriano a Tunisi” ora ha più senso di qualche ora fa.

Asad riparte da Homs e convive con i qaedisti

(di Lorenzo Trombetta, Limesonline). In Sala Rossa, nella cineteca della città universitaria di Homs (Siria centrale), il 19 maggio scorso hanno proiettato “Chopin, desiderio d’amore”, un film del 2002 sulla storia del celebre musicista polacco. “Attorno alla cineteca universitaria di Homs, che dipende dal ministero degli Affari sociali, si raccoglie un’élite di intellettuali e artisti. Ogni anno alla cineteca si organizzano manifestazioni cinematografiche di livello mondiale”, scriveva il 20 maggio l’agenzia ufficiale siriana Sana.

Solo due settimane prima, i media del regime avevano festeggiato la “vittoria” (nasr) per la “bonifica” (tathir) dei quartieri centrali di Homs, solidali con la rivolta e per questo rasi al suolo in oltre due anni di attacchi di artiglieria e raid aerei e da un assedio portato dalle truppe del regime e dai suoi alleati regionali. A pochi chilometri dal centro semi-distrutto si trova la Sala Rossa della cineteca universitaria, vicina anche alla grande moschea Khaled ben Walid, icona di Homs, raffigurata in tutte le cartoline della città – proprio come la Tour Eiffel a Parigi e il Colosseo a Roma. La cupola argentea della Khaled ben Walid è pesantemente danneggiata, così come uno dei suoi minareti. L’interno è stato in parte saccheggiato e la tomba dell’omonimo condottiero arabo morto a Homs, sulle rive dell’Oronte, nel 641 d.C., è ridotta a un cumulo di pietre.

Dal 7 al 9 maggio scorsi, il piazzale antistante la moschea è servito da parcheggio per i pullman verdi sui quali sono saliti circa un migliaio di miliziani anti-Asad, che per due anni e mezzo hanno resistito all’attacco e all’assedio delle forze lealiste. Si sono arresi dopo un accordo stipulato tra il regime russo-iraniano di Damasco e il Fronte islamico, una piattaforma di sette gruppi armati radicali appoggiata in primis dall’Arabia Saudita, oltre che dalla Turchia e dal Qatar.

Non si è trattata di una vittoria militare per il regime, ma di una vittoria simbolica e politica. Militarmente è infatti imbarazzante per il presidente Bashar al Asad ammettere di non esser stato in grado di sconfiggere sul terreno un manipolo di miliziani assediati, affamati e con in braccio fucili automatici e mitragliatori leggeri. L’imbarazzo è poi aumentato dal fatto che hanno partecipato alla tentata riconquista del centro storico di Homs anche migliaia tra jihadisti sciiti libanesi, iracheni e altri ausiliari – tra cui molti miliziani originari delle regioni cristiane siriane – addestrati in Iran e Russia.

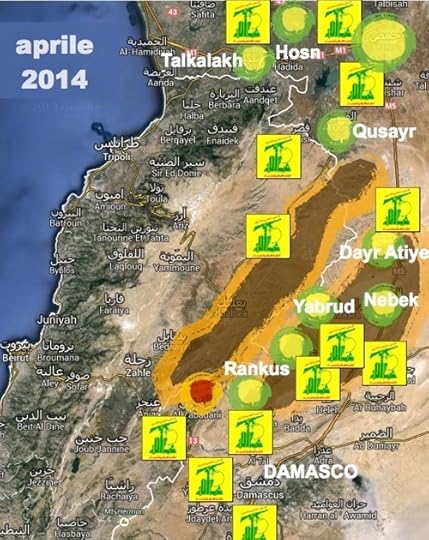

A differenza di altri scenari del conflitto siriano, dove migliaia di jihadisti sunniti o sedicenti tali sono accorsi da ogni angolo del pianeta con l’obiettivo dichiarato di lottare contro “l’empio regime di Damasco”, i mille che hanno resistito all’assedio erano siriani e, in larga parte, cittadini di Homs. In termini strettamente militari, Homs era stata già riportata sotto il controllo di Damasco prima della resa finale di maggio. L’intero corridoio che collega la capitale con la regione costiera era stato riaperto proprio grazie all’azione di “bonifica” condotta nei mesi scorsi dalle truppe lealiste sostenute dagli Hezbollah libanesi (campagne militari di Qusayr, Talkalakh, Qalamun, Hosn).

La vittoria è politica e simbolica perché consente al regime di mostrare il volto della sua legittimità: il raìs Bashar al Asad si presenta infatti sorridente e tranquillo sui manifesti per la campagna elettorale delle “elezioni presidenziali” del 3 giugno prossimo. Non c’è un programma elettorale – perché dovrebbe presentarlo? In fin dei conti la sua politica è già nota – ma solo uno slogan: “Insieme” (sawa).

Chiunque abbia perso un po’ del suo tempo a leggere il testo della costituzione siriana del 2012 e la legge elettorale del marzo scorso sa che non si tratta di elezioni. Tantomeno di elezioni “pluralistiche”. I due candidati affiancati ad Asad sono di facciata. Sebbene i media del regime abbiano ospitato loro interviste, entrambi sono arrivati a dire che “chiunque vinca le elezioni, è la Siria del futuro che vincerà…”. Le violenze, la repressione, gli arresti indiscriminati, le perquisizioni, i posti di blocco, la paura di perdere quel poco che rimane condizionano fortemente le scelte dei votanti. Assai più di quanto non accadeva in occasione dei referendum confermativi che, ogni 7 anni per oltre tre decenni, hanno assicurato la legittimità formale al potere della famiglia Asad.

La vittoria di Homs dà inoltre maggior respiro agli alleati regionali e internazionali di Asad, che possono negoziare con i loro rivali da una posizione ancor più vantaggiosa. I colloqui internazionali voluti dall’Onu sono falliti e il mediatore (delle Nazioni Unite e della Lega araba) Lakhdar Brahimi si è dimesso lo scorso 14 maggio. Gli 11 paesi detti “Amici della Siria” e guidati dagli Stati Uniti balbettano soluzioni ma di fatto continuano a brancolare nel buio, anche perché hanno altre priorità di politica interna e di politica estera.

La vittoria simbolica e politica di Homs consente ora alle forze lealiste di concentrarsi su altri scenari: Aleppo a nord e Daraa a sud. Una volta assicurata la presa sull’asse Damasco-Homs-Latakia, il regime tenta ora di tornare a distendersi verso i confini turco e giordano, dove la resistenza è maggiore anche perché la Turchia da nord, gli Stati Uniti e Israele (via Giordania) da sud tentano di creare e mantenere – sfruttando i ribelli locali – una zona cuscinetto che li protegga da pericolose instabilità. Nella parte orientale del paese il regime assedia Dayr az Zawr da ovest e controlla saldamente l’asse Homs-Palmira-Dayr; miliziani qaidisti dello Stato islamico dell’Iraq e del Levante (Isis) la assediano invece da est ma il capoluogo resta a oggi controllato da vari gruppi di ribelli.

Asad e Isis non si fanno la guerra: questo è un dato di fatto che nemmeno il più equilibrista degli analisti può ormai confutare. Come ha sottolineato Thomas Pierret, rinomato studioso di fondamentalismo islamico siriano e docente all’università di Edinburgo, il regime e l’Isis hanno bisogno l’uno dell’altro. Se Asad cadesse, l’Isis si troverebbe in grandi difficoltà. Se l’Isis svanisse, sarebbe assai più difficile per il regime vendere all’Occidente la retorica della lotta al terrorismo islamico. Il dato è evidente da mesi, specialmente nel capoluogo settentrionale di Raqqa, da tempo sotto il pieno controllo dell’Isis.

Qui, il regime di Asad offre di fatto copertura aerea ai qaidisti mentre non esita a bombardare edifici occupati da civili. Un esempio recente è quello citato da Cédric Labrousse, studioso francese, arabista, di stanza a Beirut: ai primi di maggio, centinaia di qaidisti hanno eseguito una preghiera collettiva nell’ex stadio comunale di Raqqa, senza che alcun barile-bomba sganciato da elicotteri del regime abbia disturbato la liturgia. Lo stadio è un obiettivo facile da individuare dal cielo e l’aviazione di Damasco conosce di certo la sua posizione.

Parallelamente, l’Isis e i suoi rivali qaidisti della Jabhat an Nusra non hanno mosso un dito per cercare di rompere l’assedio di Homs. Nonostante siano così imbevuti di “jihad”, le immagini della distruzione della tomba di Khaled ben Walid non li hanno spinti ad alcuna azione, neppure simbolica o disperata. La loro causa è un’altra: acquisire potere locale in una situazione di guerra prolungata.

Lo “Stato islamico” non è il vero obiettivo. Appare sempre più come un argomento retorico adatto per spingere al “jihad” giovani disadattati: molti di loro sono nati e cresciuti sotto le dittature arabe, sostenute per decenni dai paesi occidentali; altri sono stati allevati nella culla dell’emarginazione europea e nordamericana; altri ancora provengono dalla disperazione di realtà depresse del Caucaso e dell’Asia Centrale. Non hanno tentato di andare in sostegno di Homs nemmeno i ribelli islamici della Ghuta, agli ordini di Zahran Allush, ex ospite nelle carceri di Asad ma rimesso in libertà con un’amnistia presidenziale assieme a decine di altri jihadisti ex combattenti in Iraq e ora a capo di unità di “ribelli”.

Il Fronte islamico ha sì negoziato la resa dei mille di Homs, ma non ha tentato di rompere l’assedio manu militari. Questo lo sanno bene e non lo dimenticano i reduci combattenti di Homs, che avevano più volte denunciato il silenzio del mondo di fronte a un assedio che ha ucciso decine di civili per fame. Appelli analoghi erano stati lanciati,via Youtube, anche dall’anziano prete gesuita olandese Franz Van Der Lugt, ucciso lo scorso aprile in circostanze mai chiarite da un sicario col volto coperto, nella Homs assediata dove era rimasto per dare conforto ai civili, cristiani e musulmani.

Non è escluso che alcuni dei combattenti di Homs, arresisi ai primi di maggio, si possano presto unire alla Nusra o all’Isis. Anche perché la retorica confessionale anti-sciita su molti di loro avrà ormai presa facile. Homs – ex primo polo industriale del paese e un tempo terza città siriana – è stata teatro di una sistematica e massiccia pulizia socio-economica a sfondo confessionale a danno della sua popolazione, in larga parte espressione della borghesia sunnita, solidale con la rivolta.

Nel 1978 l’allora studente di psicologia Bassam Awil, originario di Homs e oggi docente della materia in un’università polacca, scrisse un articolo sulla stampa siriana dal titolo “Giù le mani da Homs”. Non vi erano riferimenti espliciti alla politica, già avviata dagli Asad, di alterazione dell’equilibrio socio-economico-confessionale in favore degli abitanti delle regioni rurali e a scapito del notabilato urbano.

Allora il giovane Awil non finì in carcere. Ma il suo turno venne negli anni Ottanta, quando ormai aveva aderito ai movimenti di contestazione dominati dai partiti ideologici di sinistra. Negli anni Novanta Awil fu licenziato dal suo incarico di professore di psicologia all’università di Damasco e messo a timbrare carte al ministero della Pubblica istruzione. Poi gli fu suggerito sottovoce di lasciare il paese, viceversa sarebbe tornato in carcere. Dal 1996 Awil vive in Polonia.

Di recente ha aderito a una piattaforma di organizzazioni siriane in patria e in esilio che sostengono l’emergente società civile e che rifiutano il ricorso alle armi. E ricorda i sit-in di migliaia di persone della primavera del 2011 in piazza dell’Oronte, anche nota come piazza della torre dell’orologio. “Erano raduni pacifici, con famiglie intere, con canti e balli, con donne e bambini”.

Ma quel tentativo di ricreare una piazza Tahrir a Homs fu spazzato via la notte del 18 aprile 2011 dall’ormai famigerato eccidio di centinaia di persone commesso da servizi di sicurezza e dagli irregolari lealisti. Da lontano, Awil guarda ora la “sua” Homs quasi cancellata dalla faccia della terra. In piedi rimangono i quartieri meridionali, costruiti negli anni Settanta per ospitare i nuovi arrivati dalle campagne, assunti in poco tempo nelle istituzioni amministrative locali, nei servizi di controllo e repressione, nei ranghi delle truppe pretoriane costituite per proteggere il regime più che lo “Stato” o la “nazione”.

Nella parte sud di Homs sorge la città universitaria. Proprio lì dove qualche giorno fa, nella Sala Rossa della facoltà d’ingegneria, è stato proiettato “Chopin, desiderio d’amore”. (Limesonline, 28 maggio 2014).

[Una "preghiera inter-comunitaria" nella Moschea Khaled ben Walid eseguita subito dopo la resa e l'uscita dei miliziani. Oltre ai preti e alllo shaykh sunnita (filo-regime) che pregano, ci sono sullo sfondo donne senza veli e dei militari impegnati a fare altro. È una foto che sta facendo il giro dei social network e che viene da più parti giudicata come una provocazione, una profanazione, un modo per dire: "Vi abbiamo conquistato fin dentro alla vostra moschea".]

Libano, il vuoto istituzionale che salva l’equilibrio

Il Libano è di nuovo intrappolato in un vuoto istituzionale che si preannuncia lungo di mesi e le cui sorti sono legate a doppio filo con la guerra nella vicinissima Siria: il 24 maggio scorso il mandato del presidente della Repubblica Michel Suleiman e il Parlamento non è riuscito finora a eleggere un nuovo capo dello Stato.

Sarà ora l’esecutivo, formatosi nei mesi scorsi anch’esso dopo una lunghissima gestazione, ad assumere i poteri presidenziali fino a quando l’assemblea nazionale non esprimerà un voto qualificato in favore di un candidato.

Come accade da decenni, al voto si arriva però solo dopo lunghi negoziati politico-diplomatici fuori dall’emiciclo di Beirut tra le forze interne ma soprattutto tra le potenze regionali e internazionali.

Lo stesso Suleiman venne eletto nel 2008 solo dopo una crisi politica durata più di un anno e culminata in sanguinosi scontri armati a Beirut e in altre zone del Paese tra miliziani filo-iraniani e pro-regime siriani e loro rivali filo-sauditi. Fu allora un accordo tra Iran, Arabia Saudita e Siria a metter fine allo stallo e alle violenze.

Lo scenario attuale si distingue da quello di sei anni fa per le prolungate violenze in Siria, alle quali partecipano tra gli altri i miliziani del partito sciita libanese Hezbollah – che è presente nel governo – e altre forze affiliate con l’Arabia Saudita.

Ma il braccio di ferro, oggi come ieri, è tra due contrastanti progetti cultural-politici: da una parte l’area di influenza iraniana, di cui il contestato regime siriano è parte integrante, e dall’altra l’area di influenza saudita, sostenuta da Stati Uniti e Francia.

Il governo libanese guidato da Tammam Salam è nato da un compromesso tra le forze locali espressione di queste due macro-realtà. Sulla carta, si confrontano la coalizione filo-occidentale, che propone Samir Geagea come candidato alla presidenza, e la coalizione filo-iraniana, guidata dagli Hezbollah e che sostiene la candidatura di Michel Aoun.

In un Paese dominato dal confessionalismo politico, la carica più alta dello Stato è affidata ai cristiani maroniti, mentre il premier ai sunniti e il presidente del parlamento agli sciiti.

L’attuale vuoto istituzionale non aumenta però i rischi di destabilizzazione di un Paese abituato a rimanere in bilico. Tutte le forze politico-confessionali locali e i loro padrini regionali continuano a non avere interesse ad allargare il raggio della violenza.

May 24, 2014

“Acqua d’argento”, l’orrore siriano a Cannes

Applausi e standing ovation hanno accolto al Festival di Cannes il film fuori concorso “Acqua d’argento” (ma’ al-fidda) che racconta gli orrori vissuti dagli abitanti di Homs, la città della Siria centrale che è stata assediata per oltre due anni e da qualche settimana “bonificata” dall’esercito del regime.

Applausi e standing ovation hanno accolto al Festival di Cannes il film fuori concorso “Acqua d’argento” (ma’ al-fidda) che racconta gli orrori vissuti dagli abitanti di Homs, la città della Siria centrale che è stata assediata per oltre due anni e da qualche settimana “bonificata” dall’esercito del regime.

Usama Muhammad e Wiam Simav Bedirxan, i due coregisti, hanno costruito a distanza, attraverso chat ed e-mail questo film, lui a Parigi, lei a Homs, e si sono incontrati di persona per la prima volta proprio all’anteprima mondiale del loro film a Cannes.

Muhammad, originario di Latakia, è un famoso regista siriano da tre anni rifugiatosi a Parigi, dopo che non è potuto più tornare nel suo Paese perché proprio al Festival di Cannes nel 2011 aveva partecipato a una tavola rotonda sul tema “cinema e dittatura”. Un giorno, mentre cercava di contattare film maker in Siria, è stato contattato da Wiam Simav che da Homs gli chiedeva cosa avrebbe filmato se si fosse trovato con la macchina da presa al suo posto. Da quest’incontro è nato il film: nel corso dei mesi successivi, Wiam ha inviato video a Usama che ha iniziato a costruire il film combinando le riprese ai loro scambi di posta elettronica.

Il film è la storia di questo dialogo tra i due e tra le immagini di violenza quotidiana di cui Simav è stata testimone. Ma non è solo questo: è anche una riflessione sul potere delle immagini e sul senso di colpa dell’esiliato. “Avevo l’illusione di essere un coraggioso difensore della verità, dei diritti umani, ma lo stavo facendo dalla mia camera a Parigi” – ha commentato Muhammad in un’intervista ad AFP.

Il film raccoglie migliaia di immagini girate con i telefonini, caricate su Youtube e testimonia le atrocità commesse dal regime di Bashar al Asad contro il suo popolo. Non ci sono solo i video girati da Wiam Simav, ma anche quelli che lei ha ottenuto da soldati disertori. Ci sono video di persone torturate e uccise, filmate dagli autori stessi degli abusi. Ci sono immagini insopportabili di cecchini che sparano, di donne rapite per strada e di bambini che vengono ammazzati.

È un mosaico di immagini, suoni e parole che ci trascina direttamente al centro dell’orrore della guerra, cui da spettatori siamo chiamati a partecipare in prima persona. “Morirò sotto tortura nello scantinato di un capo-shabbiha?” – chiede a un certo punto Wiam in un fuoricampo.

Siria, Stele assira venduta all’asta

(di Alberto Savioli). Il Ministero della Cultura siriano tramite la Direzione delle Antichità e dei Musei di Siria (DGAM) è riuscito a intercettare un manufatto siriano (foto) probabilmente proveniente da scavi clandestini e messo in vendita alla casa d’aste londinese Bonhams il 3 aprile scorso.

(di Alberto Savioli). Il Ministero della Cultura siriano tramite la Direzione delle Antichità e dei Musei di Siria (DGAM) è riuscito a intercettare un manufatto siriano (foto) probabilmente proveniente da scavi clandestini e messo in vendita alla casa d’aste londinese Bonhams il 3 aprile scorso.

L’operazione è avvenuta a seguito di una serie di misure adottate dalla DGAM e dall’Interpol siriana in collaborazione con l’UNESCO, con la Fondazione Culturale Saadeh in Libano e con il professor Hartmut Kühne che alla fine degli anni ’70 ha diretto gli scavi tedeschi nel sito di Tell Sheikh Hamad da cui proviene la stele.

Il sito di Tell Sheikh Hamad si trova nella parte orientale della Siria, 90 km a nord di Deir ez Zor sulla sponda del fiume Khabur, un affluente dell’Eufrate. Il sito corrisponde all’antica città assira di Dur Katlimmu, che prese il nome di Magdalu, dopo la caduta dell’impero assiro avvenuta alla fine del VII secolo a.C.

Il manufatto all’asta comprende i due terzi inferiori di una stele di basalto a sezione rettangolare risalente al periodo neo-assiro. La parte superiore è stata scoperta dall’archeologo iracheno Hormuzd Rassam nel 1879 a Tell Sheikh Hamad, dopo segnalazioni della sua esistenza da parte di diversi viaggiatori arabi ed è ora conservata al British Museum di Londra.

Rassam – come indicano delle note che ha lasciato – non è riuscito a individuare la parte inferiore della stele, così come non ci è riuscito l’archeologo tedesco Kühne che ha lavorato sul sito dal 1975.

Secondo quanto si legge sul sito della DGAM questa parte è stata sottratta illegalmente dalla Siria per mezzo di scavi illegali eseguiti sul sito di Tell Sheikh Hamad e poi contrabbandata all’estero; l’oggetto dovrà essere restituito al legittimo proprietario, ossia alle Antichità siriane.

Tuttavia da quanto scritto sul sito della casa d’aste, la stele, che stava per essere venduta con una base d’asta di 1/1,3 milioni di dollari, era di provenienza privata (Ginevra, Svizzera), donata da padre a figlio nel 1960.

Le ipotesi possono essere solo due: 1) la parte di stele venduta da Bonhams proviene da scavi clandestini effettuati tra i lavori dell’archeologo iracheno Rassam nel 1879 e quelli del prof. Kühne nel 1975; 2) oppure si tratta di scavi illegali effettuati durante queste tre anni di conflitto siriano.

In entrambi i casi dunque si tratta di materiale illegale.

La parte inferiore del manufatto mostra le gambe e la lunga veste a balze del sovrano assiro Adad Ninari III (805-797 a.C.) raffigurato di profilo dalla vita in giù, vi è inoltre una parte di iscrizione assira in scrittura cuneiforme che narra dei materiali utilizzati nella costruzione del tempio del dio Salmanu: “… nella città di Arwad in mezzo al mare. Sono salito sul Monte Libano. Ho tagliato forti tronchi di cedro. A quel tempo, ho messo quei cedri dal Monte Libano, nel cancello del tempio del dio Salmanu, mio signore. L’antico tempio, che Salmanu – asared (Salmaneser I), il mio antenato, aveva costruito, era diventata fatiscente e io, in un momento di ispirazione, ho ricostruito il suo tempio dalle fondamenta ai parapetti. Ho rimesso le travi del tetto in cedro del Monte Libano…”.

Altre venticinque righe di iscrizione si trovano sul lato della stele.

La stele al completo con le due parti frammentarie misura 2,1 metri e rappresenta il sovrano in posizione di adorazione di fronte ai simboli divini, il disco solare alato di Shamash, la stella di Ishtar (Venere) dea delle passioni umane in amore e in guerra e il fulmine del dio della tempesta Adad. La mano destra è alzata in un gesto di adorazione mentre nella mano sinistra tiene una mazza.

Monumenti di questo tipo venivano eretti all’interno e fuori dai templi, la loro presenza era un’affermazione della potenza assira e avevano lo scopo di intimidire i delegati stranieri, con immagini che contengono le raffigurazioni dell’inarrestabile impero assiro.

In un recente articolo apparso su L’Indro dichiaravo profeticamente:

“Molti di questi reperti stanno arrivando in Libano e in Turchia, l’Interpol è allertata, vi sono siti internet appositi in cui è possibile vedere una lista di oggetti scomparsi, questa serve alle case d’asta e ai collezionisti per non comperare oggetti provenienti da scavi clandestini. Una situazione analoga si era registrata per gli oggetti rubati in Iraq, dopo qualche anno di latenza vengono ‘ripuliti’ attraverso collezioni private per poi comparire sul mercato legale”.

E ancora “Non si può chiedere una presa di coscienza da parte di chi ruba o distrugge il patrimonio storico, artistico e archeologico, e nemmeno da chi compera coscientemente materiale illegale. Quello che, però, si potrebbe fare a livello internazionale, potrebbe essere uno stretto controllo sui materiali di provenienza vicino-orientale che cominceranno a comparire sul mercato nei prossimi anni”.

May 22, 2014

Quanto costa una rifugiata siriana?

(di Lorenzo Trombetta, ANSAmed). Bastano poche migliaia di euro per comprare una donna siriana, anche minorenne ma soprattutto disperata perché in fuga dal suo Paese in guerra e rifugiata in un campo profughi: è la denuncia di organizzazioni arabe per la difesa dei diritti umani tornate sul piede di guerra dopo la recente comparsa su Facebook di una pagina in cui si offrono “siriane da sposare”.

(di Lorenzo Trombetta, ANSAmed). Bastano poche migliaia di euro per comprare una donna siriana, anche minorenne ma soprattutto disperata perché in fuga dal suo Paese in guerra e rifugiata in un campo profughi: è la denuncia di organizzazioni arabe per la difesa dei diritti umani tornate sul piede di guerra dopo la recente comparsa su Facebook di una pagina in cui si offrono “siriane da sposare”.

Il fenomeno non è nuovo: già dall’anno scorso erano emerse scioccanti notizie di giovani siriane rinchiuse nei campi profughi giordani, turchi e iracheni vendute a uomini di diversi Paesi arabi, in particolare dell’area del Golfo. Le denunce riguardavano anche casi di violenze e molestie sessuali persino su ragazzine di dodici e tredici anni.

La pagina Facebook “Rifugiate siriane da sposare” è stata chiusa solo oggi dopo la protesta di centinaia di attivisti e avvocati per i diritti umani. Ma dal 17 al 21 maggio aveva raccolto migliaia di seguaci: molti solo curiosi, ma molti altri veri e propri clienti interessati alla merce esposta senza troppi veli.

Alcuni ‘post’ mostravano la foto della donna “in cerca di marito” con un breve profilo circa la castità e la bravura nei lavori domestici. Ma la pagina era solo una vetrina: per entrare nel negozio, l’interessato doveva spedire una email di riferimento e cominciare a negoziare.

Secondo l’organizzazione non governativa araba Kafa, che ha più volte denunciato in passato il fenomeno, i clienti provengono per lo più da Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi Uniti, ma non mancano aspiranti mariti tunisini, marocchini, egiziani, algerini, yemeniti e del Bahrain. E rispondono ad annunci tipo: “Abbiamo ragazze rifugiate di tutte le età e di tutte le confessioni”. In un clima di crescente polarizzazione confessionale, il servizio cerca di soddisfare tutte le richieste: per sunniti, sciiti e cristiani. “Vi potete sposare legalmente o segretamente”, si legge nella descrizione della pagina Facebook.

Come raccontano attivisti siriani del gruppo “Rifugiate, non schiave”, in Giordania, dove centinaia di migliaia di profughi siriani sono assiepati nei principali centri urbani e nei campi profughi del nord, sui giornali locali si leggono numerosi annunci per la prostituzione di donne siriane e arabe in generale. Il fenomeno è diffuso anche in Libano, dove non ci sono campi profughi ufficiali ma dove più di un milione sono i siriani scappati dal loro Paese.

Non ci sono solo gruppi criminali dietro questo traffico di esseri umani: spesso sono coinvolti gli stessi familiari delle vittime, a volte “incoraggiati” da organizzazioni non governative locali che distribuiscono aiuti umanitari nei campi e che hanno accesso ai casi più disperati.

Testimonianze provenienti dal Kurdistan iracheno e dalla Giordania raccontano di “donne siriane vendute persino in moschea”, dopo trattative tra i genitori e dei sensali. Il mediatore, ma spesso la mediatrice, intasca almeno 50 euro per organizzare l’incontro. E se tra i due “c’è intesa”, la commissione, su un prezzo di tremila euro, è di circa il 10 per cento.

I matrimoni la maggior parte delle volte sono solo un espediente per “consumare” in fretta il piacere di deflorare una ragazza. Il divorzio è spesso deciso dopo pochi giorni e tutto avviene in maniera “legale”. E, soprattutto, senza che la vittima possa denunciare lo sfruttamento ed esporsi così a un’ulteriore umiliazione sociale. (ANSAmed, 22 maggio 2014).

Lorenzo Trombetta's Blog