Raúl Aguayo-Krauthausen's Blog, page 17

March 12, 2019

Inklusion ist keine Zauberei, sondern eine Frage der Haltung

Seit Jahren wird darüber gestritten, ob und wie man Behinderte in Regelschulen unterrichten soll. Kritiker argumentieren, dass dafür schlicht die Ressourcen fehlen und auch die entsprechend ausgebildeten Lehrkräfte. Warum es die aber nicht immer braucht und eigentlich ein viel tieferliegendes Problem diskutiert werden sollte.

Seit Jahren wird darüber gestritten, ob und wie man Behinderte in Regelschulen unterrichten soll. Kritiker argumentieren, dass dafür schlicht die Ressourcen fehlen und auch die entsprechend ausgebildeten Lehrkräfte. Warum es die aber nicht immer braucht und eigentlich ein viel tieferliegendes Problem diskutiert werden sollte.

Eine Lehrerin hat mal vor Kurzem eine berührende Geschichte erzählt. Sie unterrichtet ein schwer behindertes Kind, das im Rollstuhl sitzt, nicht sprechen kann und einfach „nur“ da ist. Natürlich nimmt dieses Kind anders teil am Unterricht als die Kinder ohne Behinderung – es schreibt nicht und es rechnet auch nicht – aber es sitzt an seinem Platz, jeden Tag.

Nach einiger Zeit kam im Kollegium die Frage auf, was dieses schwerbehinderte Kind denn davon habe, jeden Tag in der Schule zu sitzen. Auch die anderen Schüler*innen zögen auf den ersten Blick keinen „Nutzen“ aus der Anwesenheit des Kindes, also warum es dann überhaupt am Unterricht beteiligen, fragten sich die Lehrer*innen untereinander. War das nicht eher ein „aneinander vorbeileben“, statt ein Miteinander? Ist Inklusion hier wirklich sinnvoll?, war die Frage.

Eines Tages fehlte das Kind und plötzlich waren die Mitschüler*innen ganz unruhig. Die Kinder waren lauter als sonst und auch unkonzentrierter bei ihren Aufgaben, doch keiner schien so richtig zu begreifen, warum. Als das schwerbehinderte Kind wenige Tage später zurückkam, war wieder alles wie zuvor: die Kinder waren leise und fleißig. Und ab da war der Lehrerin sofort klar, warum das schwerbehinderte Kind so wertvoll für die Klasse ist: es sorgte offensichtlich für Ruhe, allein durch seine Anwesenheit. Auch das ist Teilhabe und Teilgabe.

Lasst die Kirche mal im Dorf!

Die Geschichte dieser Lehrerin ist ein schönes Beispiel dafür, dass man Nicht-Behinderte und Behinderte sehr wohl zusammen in einer Klasse unterrichten kann – ohne, dass eine Seite deshalb Nachteile erfährt. Es muss nicht immer um Leid gehen., nicht immer werden Kinder ohne Behinderung vom Lernen abgehalten, sobald ein behindertes Kind anwesend ist und trotzdem wird in der gesellschaftlichen Diskussion noch immer so getan, als müsse man nicht-behinderte Schüler*innen vor Behinderten schützen. Es wird hysterisch geschrien, als ob wir Menschen mit Behinderungen plötzlich aus allen Erdlöchern auftauchen und angeblich die Weltherrschaft an uns reißen wollen. Aber Fakt ist doch: uns gab es schon immer, nur sind wir für die meisten (leider) unsichtbar. Wir werden nicht mehr, und Deutschland droht auch keine Epidemie, genauso wenig verprügeln behinderte Kinder andere Kinder, noch halten sie ihre Mitschüler*innen vom Lernen ab. Und trotzdem werden da draußen Monster und Ängste kreiert, die einfach oft absurd sind. Denn eigentlich geht es um etwas anderes: Das Verlassen der eigenne Komfortzone.

Eine ganz ähnliche Diskussion hatten wir übrigens schon einmal, vor 100 Jahren. 1920 standen wir vor der Frage, ob man Jungs und Mädchen gemeinsam unterrichten könne. Damals wurde argumentiert, dass die hübschen Mädchen die Jungs doch bloß vom Lernen abhalten werden, was natürlich vollkommener Quatsch ist. Seit Jahrzehnten gehen beide Geschlechter nun in eine Klasse, bei Kindern mit Behinderung wird mit der gleichen Befürchtung immer noch für eine Trennung gerechtfertig. Offensichtlich aus Angst und den angeblichen Nachteilen, den wir allen anderen bereiten würden.

Wer einmal den Stempel behindert hat, ist abgestraft!

Nach außen hört man allerdings oft andere Gründe, warum sie nicht mit normalen Kindern zur Schule gehen sollten. Da heißt es dann: Ja, aber die Behinderten könnten ja gemobbt werden. Und da sage ich: Ja und weil jemand gemobbt werden könnte, muss er auf eine Förderschule? Das ist die gleiche Argumentation, Mädchen und Frauen zu sagen, sie sollten keine Mini-Röcke anziehen, wenn sie nicht belästigt werden wollten. Dabei liegt das Problem doch ganz woanders.

Ein anderes, beliebtes Argument: Behinderte brauchen doch Schonräume und eine spezielle Förderung, damit sie anständig gefördert werden. Doch genau das Gegenteil passiert, wenn lauter behinderter Kinder in einen Raum gesteckt werden: ihre individuellen Bedürfnisse gehen unter. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von der Schonraumfalle, denn am Ende werden alle so sehr geschont, dass sie kaum noch lernen. Da heißt es dann: Ach, Schreiben ist jetzt nicht so wichtig, das könnt ihr noch nicht, dass lernt ihr dann einfach nächstes Jahr oder im Übernächsten. Und dann wollen diese Kinder auf die weiterführende Schule, und plötzlich reichen die Fähigkeiten nicht aus, und dann kommen sie automatisch auf eine weiterführende Sonderschule und von da nicht in eine normale Ausbildung, weil die Kenntnisse auch dafür wieder nicht ausreichen, sondern nur für eine Behindertenwerkstatt. Weil niemand ihnen irgendetwas zutraut und fordert und die „armen Behinderten“ doch geschont werden müssen. Gerade mal ein Prozent schafft es aus diesem Teufelskreis der Sondereinrichtungen heraus, alle anderen bleiben dort ihre gesamte Kindheit und Jugend. Denn, wer einmal den Stempel „behindert“ hat, der ist abgestraft.

Lehrer brauchen keine spezielle Ausbildung für behinderte Kinder

Um dieses Problem macht sich allerdings keiner Gedanken. Stattdessen wird immer noch diskutiert, wie wir die angebliche Invasion der Behinderten an Regelschulen stoppen können. Die Lehrer dort seien doch sowieso nicht ausgebildet für den Umgang mit Behinderten, heißt es oft, und tatsächlich dachte ich früher selbst, es wäre wohl besser, Behinderte in geschulte Hände zu geben. Doch, wenn man sich mit Pädagog*innen unterhält wird schnell klar, dass es überhaupt keine Ausbildung gibt, die so vielfältig ist, wie die Zahl der Behinderungen. Selbst eine speziell ausgebildete/r Sonderpädagog/in könnte nie allen Kindern gerecht werden. Warum dann trotzdem weiter danach suchen? In aller erster Linie sind es doch auch einfach nur Kinder.

Eltern behinderter Kinder hatten doch auch nie eine Ausbildung im perfekten Umgang mit ihnen. Und ehrlich gesagt braucht es den auch gar nicht. Natürlich hat niemand gesagt, dass Inklusion einfach ist, aber es hat auch nie jemand behauptet, das Zusammenleben von Männern und Frauen wäre einfach. Natürlich gibt es Konflikte, und genau deshalb müssen wir uns der Herausforderung stellen, in den Klassen dieses Landes mehr und mehr Konfliktmanagement zu betreiben, statt einige Kinder von vorneherein auszuschließen.

Vor allem sollten endlich nur noch die reden, die es wirklich betrifft. Seit Jahren wird der mediale und öffentliche Diskurs von vermeintlichen Experten beherrscht, die absolut kein Mandat haben, zu beurteilen, ob ein behindertes Kind nun an eine Regelschule gehen darf, oder nicht. Auch Eltern haben da eigentlich nichts zu melden, weil die beste Schule für alle(!) Kinder immer noch die ist, die in der Nähe ist. Da muss gar nicht drüber diskutiert werden. Und solange diese Maxime gilt, hat kein Lehrer, kein Elternteil, kein Arzt und kein Psychologe zu beurteilen, ob das Kind nicht auf eine andere Schule sollte. Veganer gehen doch auch nicht auf eine Sonderschule, nur weil Regelschulen im Normalfall kein veganes Essen anbieten. Dann muss die Kantine halt veganes Essen anbieten, so muss man doch denken.

Gesellschaftlich machen wir gerade riesige Fehler

Natürlich weiß ich, dass unsere Lehrer*innen jetzt schon ächzen – unter all dem Stress, unter Pisa und der bundesweiten Vergleichbarkeit von Leistungen – und gar nicht wissen, wo sie jetzt auch noch eine behindertengerechte Bildung unterbringen sollen. Da haben wir gesellschaftlich einen riesigen Fehler gemacht, als wir uns dazu entschieden haben, die Klassen zu vergrößern, aber unserer Lehrer*innen nicht entsprechend zu unterstützen. Klar, dass die dann jeden Grund suchen, um nicht auch noch für behinderte Schüler*innen sorgen zu missen. Das ist genau dieselbe Argumentation, die wir in den 1920ern mit den Mädchen und in den 1990er mit den Geflüchteten gesehen haben.

Wir müssen deshalb unbedingt zurück zu kleinen Schulklassen: mit 25 Kindern, nicht 30. Und am besten direkt zwei Pädagog*innen vorne hinstellen, statt zu sagen: die unliebsamen Kinder müssen raus. In Schleswig-Holstein gibt es dazu ein tolles Programm, das nennt sich „Schule ohne Schüler“, eine Blindenschule, die Lehrer*innen beschäftigt, die mit blinden Kindern umgehen können. Diese Pädagog*innen werden dann an die wohnortnahe Schule behinderter Schüler*innen ausgeliehen, um dort zu unterrichten. Natürlich unterrichten sie auch die Kinder ohne Behinderung mit, und so schlägt man quasi zwei Fliegen mit einer Klappe: alle Schüler*innen haben zwei Lehrer, die ihnen helfen, und keins der Kinder muss in eine Sondereinrichtung.

Sicher ist das alles eine Frage der Ressourcen, normale Schulen sind ja in den meisten Fällen gar nicht barrierefrei. Aber unsere Schulen sind doch eh alle marode und müssten deutschlandweit einmal komplett saniert werden. Warum dann also nicht direkt Aufzüge einbauen, und rollstuhlgerechte Zugänge? Das ist eine Einmalinvestition, die allen dient, vor allem, weil Behinderte und nicht behinderte Kinder so viel voneinander lernen. Außerdem braucht ein Kind mit Down–Syndrom keinen Aufzug.

Lasst endlich die sprechen, um die es geht

Die Aktion Mensch hat dazu letztens eine spannende Umfrage gemacht und die befragt, um die es eigentlich geht: nämlich die Kinder. Die meisten von ihnen verstehen die Diskussion um Inklusion natürlich gar nicht, weil es für sie so selbstverständlich ist, dass alle Kinder zusammen lernen, unabhängig von ihren Fähigkeiten. Und sollten wir allein deshalb nicht endlich dazu übergehen, endlich mal nur die reden zu lassen, die Inklusion auch wirklich erleben?

Wie gut Behinderte und Nicht-Behinderte zusammen lernten und was aus ihnen später wurde, zeigt übrigens aktuell der Film „Die Kinder der Utopie“. In seinem Film besucht der Regisseur Hubertus Siegert sechs Kinder – drei davon mit Behinderung, drei ohne Behinderung – die er vor 12 schon einmal porträtiert hat, damals noch in der Grundschule. Heute haben alle die Schule beendet und erzählen, welche Erfahrungen und Bereicherungen sie durch das Miteinander erleben haben. Ich selbst bin auf die gleiche Schule gegangen, auf der diese Kinder gelernt haben, und kann mir dadurch sehr gut vorstellen, wie es ihnen all die Jahre ergangen sein muss und warum Inklusion sinnvoll ist. Vor allem aber ist schön zu sehen, dass heute sechs Protagonist*innen alle vor den gleichen Fragen des Lebens stehen, egal ob sie behindert sind oder nicht: alle wollen sie von Zuhause ausziehen, einen Job finden und haben Ziele im Leben. Das zeigt, wie viel Potential in jedem von ihnen steckt und wie viel Liebe sie für’s Leben haben, obwohl sie auf dem Papier doch alle so unterschiedlich sind.

Am meisten berührt hat mich die Aussage eines Protagonisten, der zugab, dass er wesentlich größere Probleme gehabt hätte, seine Homosexualität zu akzeptieren, wenn er keine Inklusionsklasse besucht hätte. Das fand ich erstaunlich, weil das eine mit dem anderen auf den ersten Blick gar nichts zu tun hat. Doch bei näherem Hinschauen sieht man, dass dieser Jugendliche durch das Großwerden in Vielfalt ein viel natürlicheres Verständnis von Toleranz, Andersartigkeit und Inklusion entwickelt hat. Und ist es nicht das, wonach wir alle streben sollten?

Dieser Beitrag erschien zuerst bei XING Klartext.

Weitere Beiträge entstanden durch die Unterstützung zahlreicher Supporter auf SteadyHQ.com. Hier kannst auch du mich bei meiner Arbeit unterstützen:

Newsletter: Weltfrauentag und behinderte Frauen; Land muss Inklusionsleistungen an Schulen zahlen; Hausverbote in Pflegeheimen; Kunst der Gebärde. Vom 12. März 2019

Jeden Dienstag gibt es von mir kuratierte Links zu den Themen Inklusion und Innovation. Ihr könnt ihn auch als Newsletter abonnieren. Kein Spam. Versprochen! Hier gibt es die vergangenen Ausgaben.

Newsletter abonnieren

Kolumne

Constantin Grosch

Constantin Grosch

ist Student der Soziologie an der Universität Bielefeld, als Kommunalpolitiker in seiner Heimatstadt Hameln tätig und nennt sich selbst Inklusions-Aktivist. Sein Inklusions-Podcast wurde hier schon des Öfteren vorgestellt. Das medizinische Modell von Behinderung sagt, dass er Rollstuhlfahrer sei. Das soziale Modell von Behinderung gibt wiederum an, er sei Mitglied der SPD.

Personenzentrierung

Na, freut Ihr Euch auch schon so sehr auf die Zeit der „Personenzentrierung“?

Ich stell‘ mir bei dem Wort eine Szene aus Star Trek vor. Die USS Disability befindet sich in einem aussichtslosen Kampf gegen die Bürokratie-Schlachtschiffe der Vogonen. Der erblindete Geordi La Forge muss vom gegnerischen Schiff gebeamt werden. Da ruf Lieutenant Data: „Der Beamvorgang wurde unterbrochen. Der Positronenstrahl ist nicht personenzentriert.“ Schreie im Hintergrund.

Nein, im Ernst: Die Personenzentrierung stellt uns und das Rechtssystem vor eine Schwierigkeit. Wie kann Recht & Gesetz einerseits so individuell wie jedes einzelne Leben sein und doch allgemeingültige Grundsätze aufweisen? Und wie können wir diese individualisierbaren Grundsätze allen Rechtsanwendern, insbesondere in Behörden und Ämtern, verständlich machen?

Leider hat sich der Gesetzgeber beim Bundes-„Teilhabe“-Gesetz nicht viel Mühe gemacht, diese Grundsätze zu formulieren. Vielmehr hat er einen Rahmen gebildet, der eine harte Ober- aber nur eine weiche Untergrenze kennt. Von der Obergrenze hat schon jeder gehört und es ist wie ein Fluch im Leben von Menschen mit Behinderungen: der Mehrkostenvorbehalt. Er regelt, dass bei vermeintlich mehreren vorhanden Alternativen für Hilfeleistungen dasjenige bevorzugt wird, welches die geringsten Kosten verursacht. Wer aber bestimmt, ob zwei unterschiedliche Leistungen überhaupt als Alternativen zueinander betrachtet – also verglichen – werden können?

An der Stelle kommt die Zumutbarkeit ins Spiel. Die weiche Untergrenze und das Grundübel des BTHG. Denn der Gesetzgeber entschied, dass nur die Leistungen miteinander verglichen werden dürfen, die zumutbar sind. Was sich im ersten Moment noch nach „personenzentrierter und individueller“ Fragestellung anhört, entpuppt sich beim zweiten Blick als Verdikt über die Art und Weise, wie Menschen mit Behinderungen leben dürfen. Immer dann, wenn der nächste Schritt zu einer Normalisierung und Deinstitutionalisierung von Unterstützungssystem gemacht werden könnte, stellt der Mehrkostenvorbehalt die Frage nach der Zumutbarkeit der Vergangenheit. Und solange wie wir es bejahen, dass unselbstständige und entmündigende Systeme zumutbar sind, genau so lange werde progressive Hilfesysteme sich mit der Vergangenheit in einem finanziellen Unterbietungswettbewerb messen müssen.

Die Lösung ist eine Umkehr. Nicht die Frage nach der Zumutbarkeit darf die Leistung bestimmen, sondern die maximal zu erlangende Selbstbestimmung. So wäre sichergestellt, dass zwei Alternativen, die tatsächlich zu einer gleichen Selbstbestimmung führen, weiterhin miteinander verglichen werden dürfen, aber eben nicht günstige und bevormundende Systeme der Vergangenheit.

Dann hätte ich auch nicht mehr die Angst, dass bei einer falsch durchgeführten „Personenzentrierung“ meine Existenz versehentlich aufgelöst wird.

Handgepflückte Links

Danke, Mike Oliver

https://raul.de/unfassbares/danke-mike-oliver/

Er war Aktivist und Wissenschaftler, vor allem aber revolutionierte der Pionier Mike Oliver unseren Blick auf Behinderung durch Gesellschaft. Nun ist er im Alter von 74 Jahren gestorben. Er hinterlässt uns einen Hammer.

Behinderte Frauen: Behinderung als ein Merkmal von vielen

https://leidmedien.de/aktuelles/frauen-mit-behinderung-weltfrauentag/

Im Jahr 1985 erschien mit „Geschlecht: Behindert, besonderes Merkmal: Frau“ das erste deutsche Sachbuch, das Frauen mit Behinderung selbst schrieben. 25 Jahre später wurde 2010 das Buch „Gendering Disability“ veröffentlicht. Autorin Tanja Kollodzieyski vergleicht anlässlich des Internationalen Frauentags*: Welche Entwicklungen gab es in den 25 Jahren dazwischen und welchen Einfluss haben die Bücher noch heute?

Das Drama kann man stoppen

https://www.diekinderderutopie.de/das_drama_kann_man_stoppen

Wenn über Inklusion in der Schule geredet wird, geht es meistens um Probleme. Eine der wenigen Ausnahmen ist der Instagram-Blog „Inklusion für Anfänger“. Mit diesem Blog hat die Sonderpädagogin Sandra Stubbra-Schlütken eine gnadenlos positive Plattform für Tipps ums Gemeinsame Lernen geschaffen – und ist damit sehr erfolgreich.

Bei Behinderung: Anspruch auf Eingliederungshilfe besteht für gesamten Schulbesuch

Ein Sozialhilfeträger darf sich nicht einfach verweigern, weil er mit den Maßnahmen der Schule unzufrieden ist.

Land muss Aufzug für gehbehinderten Lehrer größtenteils zahlen

https://rollingplanet.net/land-muss-aufzug-fuer-gehbehinderten-lehrer-groesstenteils-zahlen/

Gericht entscheidet über einen Streit in Baden-Württemberg, der von grundsätzlicher Bedeutung ist.

Inklusion: Wie Kinder mit Behinderung in NRW-Schulen lernen

Der Inklusionskurs in NRW wurde zuletzt hart kritisiert. Die Westfälische Rundschau hat in der Praxis geschaut, wie es an Förder- und Regelschulen gut laufen kann.

10 Jahre Inklusion – Behindert und selbstbestimmt – Wie geht das?

Seit 2009 gilt in Deutschland die UN-Behindertenrechtskonvention. Sie verpflichtet die Vertragsstaaten, Menschen mit Behinderungen ein gleichberechtigtes Leben zu ermöglichen. Wie weit sind wir nach zehn Jahren Inklusion?

Internationaler Frauentag: “Ich bin eine Frau mit Behinderung …”

https://www.ladstaetter.at/2019/03/08/internationaler-frauentag-ich-bin-eine-frau-mit-behinderung/

Bei der Donnerstags-Demo am 7. März 2019 hielt Elisabeth Löffler, Künstlerin und seit 25 Jahren Teil der österreichischen Selbstbestimmt-Leben-Bewegung, eine bemerkenswerte und kämpferische Rede.

Video: Hausverbote in Pflegeheimen

Zunehmend erteilen Pflegeeinrichtungen Angehörigen ein Hausverbot. Grund dafür: sie kritisieren Pflegemängel. Statt sich damit gründlich auseinanderzusetzen, reagieren Heime extrem. Nicht ohne Folgen für die Beteiligten.

Bundesregierung: Noch keine Zahlen zum Budget für Arbeit

https://kobinet-nachrichten.org/de/1/nachrichten/39778

„Aufgrund des kurzen Zeitraums seit dem Inkrafttreten der Neuregelung zum 1. Januar 2018 liegen der Bundesregierung noch keine Daten über den Umfang der Inanspruchnahme dieser Leistung vor. Das Budget für Arbeit ist auch Gegenstand der Finanzuntersuchung nach Artikel 25 Absatz 4 des Bundesteilhabegesetzes. Ergebnisse der Finanzuntersuchung sind im Jahr 2021 zu erwarten“, heißt es u.a. in der Antwort der Bundesregierung.

Digitalisierung & Arbeit 4.0: „Wir haben die Chance, einen substantiellen Unterschied zu machen

Bei einer Fachtagung in Kassel gab es einen intensiven Austausch zum Thema Teilhabe im Job für Menschen mit Behinderung. Ein Problem wurde besonders deutlich.

Dating im Rollstuhl: Eine Studentin erzählt von Vorurteilen und schrägen Anmachsprüchen

Von Vorurteilen und schrägen Anmachsprüchen: Wie ein Rollstuhl das Datingleben beeinflusst. Die 22-jährige Studentin Laura Gentile erzählt.

Wenn andere es „gut meinen“

https://th-10.de/wenn-andere-es-gut-meinen/

Es ist vollkommen egal, wie sich Anouks Leben ändert, was sie macht und tut, die Kommentare und Ratschläge anderer Personen sind ihr sicher.

Reise durch Japan

https://sittin-bull.de/2018/11/06/japan/

Hinsichtlich der Paralympics 2020, die in Tokio stattfinden, hat Dennis Sonne in Zusammenarbeit mit der Deutsche Botschaftn, dem Auswärtigen Amt, sowie der Japanisch-Deutschen Gesellschaft Tokyo in den „Host Towns“ wahrnehmen können. Hier werden die Athletinnen und Athleten während den Paralympics untergebracht. Daher war es wichtig, dass ein „Experte in eigener Sache“ sich die Orte anschaut und gegebenenfalls Verbesserungsvorschläge einbringt.

Inklusion im Sportverein

https://blog.tinongo.de/inklusion-im-sportverein/

Inklusion im Sportverein. Was können die Vereine tun und was können Eltern von betroffenen Kindern tun? Am Beispiel eines Vereins und einer betroffenen Mutter ein kleiner Einblick, wie Inklusion aussehen kann.

Marco Retzlaff repariert seit fünf Jahren Computer allein durchs Tasten

Marco Retzlaff sieht nichts, doch das ist kein Problem. In seinem Geschäft in Senftenberg repariert der Informatiker Computer, Laptops und Smartphones. Der 33-Jährige ertastet sich seine Welt. Und das seit fünf Jahren erfolgreich.

Blind unterschreiben, so geht’s

https://lydiaswelt.com/2019/03/05/blind-unterschreiben-so-gehts/amp/#click=https://t.co/G5ys0yhBvK

Menschen, die erst später blind geworden sind, wissen wie ihre Unterschrift aussieht, und können diese recht einfach schreiben, wenn man ihnen zeigt wohin sie gesetzt wird. Blinde Menschen, die kaum bis gar nicht mit der Hand schreiben können, müssen ihre Unterschrift regelrecht lernen und üben. Eine Möglichkeit ist diese für den Blinden erhaben darzustellen, damit diese eine Vorstellung davon bekommt wie diese auszusehen hat. Ist noch ein Restsehen vorhanden, kann man die Unterschrift alternativ mit einem dicken Stift aufmalen. In beiden Fällen muss diese solange geübt werden, bis man sie beherrscht.

Video: Plötzlich blind

http://www.3sat.de/mediathek/?obj=79377

Lernen, sich durch Hören und Fühlen zu orientieren: Alles ist auf Sehen ausgerichtet: In unserer Welt haben es Blinde nicht leicht. Sie müssen sich auf Technik und ihre Sinne verlassen. Ein Portrait.

Bayerischer Rundfunk: Alle Volontäre lernen Gebärdensprache

https://rollingplanet.net/bayerischer-rundfunk-alle-volontaere-lernen-gebaerdensprache/

Seit Februar bekommt der aktuelle Jahrgang Unterricht in dem neuen Fach – „BR soll Vorreiter für Barrierefreiheit werden.“

„Possible World“ – Theater für Hörende und Nicht-Hörende zugleich

Die Inklusion Gehörloser ins Theater ist nicht nur dann möglich, wenn Gebärdendolmetscher das Stück übersetzen. Die Inszenierungen von „Possible World“ bringen mit starkem Körpereinsatz Elemente von Gebärdensprache auf die Bühne – auch für Hörende.

Kunst der Gebärde

https://www.sueddeutsche.de/kultur/theater-kunst-der-gebaerde-1.4350827

Im Stück „Die Hauptsache“ stehen hörende und gehörlose Schauspieler gemeinsam auf der Bühne

On Disability and on Facebook? Uncle Sam Wants to Watch What You Post

https://www.nytimes.com/2019/03/10/us/politics/social-security-disability-trump-facebook.html

The Trump administration wants to use Facebook and other social media to help identify people who are receiving Social Security disability benefits without being truly disabled.

Her Abilities Award 2019

https://www.her-abilities-award.org/

This International Women’s Day, Her Abilities, the first global award honouring the achievements of women with disabilities, has opened its call for nominations for 2019.

Katherine Beattie: First Woman to do a Backflip in a Wheelchair

https://www.youtube.com/watch?v=jUmcVW-2b1I

Katherine Beattie is the woman with the pink and turquoise wheelchair who is shredding preconceptions about extreme sports. Beattie rides WCMX (Wheelchair Motocross), the fastest growing wheelchair sport in the world. She’s also the first woman in the world to do a backflip in a wheelchair.

A Special Workshop With The NYC Ballet

https://www.youtube.com/watch?v=wp6LeOIkUuQ

When she reached out to the New York City Ballet about a dance program for children with special needs, she didn’t expect a response. But what resulted is nothing short of sheer joy. For everyone. What they created became one of the few places these children were able to move freely without their usual braces and connect to their bodies outside of doctor’s offices.

My wheelchair enables me to live my life – so why should I have to pay for it?

It’s taken two years of crowdfunding and donations for Samantha Renke to be able to get her new wheelchair.

Parenting A Child With Muscular Dystrophy

https://www.simplyemma.co.uk/parenting-a-child-with-muscular-dystrophy-qa-with-my-parents/

In this Q&A Emma asks her parents what it’s like parenting a child with Muscular Dystrophy. Everything from the first symptoms, the diagnosis process, support and more.

Picture This

https://www.nfb.ca/film/picture_this/

What does it mean to be disabled and desirable? In Picture This, a new documentary by Jari Osborne, we meet Andrew Gurza, a self-described “queer cripple” who has made it his mission to make sex and disability part of the public discourse.

People With Disabilities Deserve Representation, Like Any Other Group Of People

https://www.theodysseyonline.com/representation-for-the-disabled

Having a disability is not completely uncommon, however, movies and television make it seem as if anytime someone with a disability appears, it’s the first thing that needs to be noticed.

Books with disabled characters help us all

https://www.theguardian.com/society/2019/mar/10/books-with-disabled-characters-help-us-all

Young readers should be reminded that disabled children can grow up to lead useful and satisfying lives, says Dr Rebecca Butler.

Weitere Beiträge entstanden durch die Unterstützung zahlreicher Supporter auf SteadyHQ.com. Hier kannst auch du mich bei meiner Arbeit unterstützen:

March 5, 2019

Danke, Mike Oliver

Er war Aktivist und Wissenschaftler, vor allem aber revolutionierte der Pionier Mike Oliver unseren Blick auf Behinderung durch Gesellschaft. Nun ist er im Alter von 74 Jahren gestorben. Er hinterlässt uns einen Hammer.

Er war Aktivist und Wissenschaftler, vor allem aber revolutionierte der Pionier Mike Oliver unseren Blick auf Behinderung durch Gesellschaft. Nun ist er im Alter von 74 Jahren gestorben. Er hinterlässt uns einen Hammer.

Im Jahr 1983 schrieb der Brite Mike Oliver ein Buch mit dem Titel „Social Work with Disabled People“ – eine unscheinbare Schlagzeile wie viele andere, aber in Wirklichkeit schuf Oliver damit ein Mantra für Menschenrechtsbewegungen, es war ein Hammer im Wortsinn, aber dazu später. Oliver sorgte mit diesem Werk für einen Perspektivwechsel: weg von einem beschränkten rein medizinischen Blick auf eine Behinderung und hin auf die Rechte aller in einer Gesellschaft, in der Nichtbehinderung die Norm ist und die daher Menschen mit Behinderung behindert. Wer war dieser Mann?

Viele Aktivisten weltweit beschreiben ihn als intellektuellen Giganten, als einen guten Kerl, halt als einen, bei dem man sich fragte: Was würde Mike Oliver nun tun? Nun, er ist nicht mehr unter uns. Aber in Sachen Selbstermächtigung hinterlässt er ein reichhaltiges Erbe.

Aus der Arbeiterklasse kommend, mit nicht gerade tollen Noten in der Schule, schlug sich Oliver zunächst als Büroangestellter durch, um festzustellen, dass dieser Job noch langweiliger als die Schule war. Dann brach er sich den Hals und kam nach einem einjährigen Krankenhausaufenthalt zu seinen Eltern zurück, als „unanstellbar“.

Doch er erhielt damals, Ende der Sechziger des vorigen Jahrhunderts, ein Jobangebot: Er sollte mit Leuten arbeiten, die Probleme beim Lesen und Schreiben hatten. Rückblickend sagte Oliver einmal:

Die ersten 15 Jahre meiner Behinderung nahm ich die persönliche Verantwortung für die Konsequenzen meiner Behinderung.

Irgendwann merkte er dann, dass es nicht gut genug war. Er stieß an Grenzen; es war die Zeit, in der zum Beispiel Barrierefreiheit noch ein komplettes Fremdwort war.

In seiner Arbeit entwickelte er sich, wurde bald eine Art Lehrer ohne Zertifikat. Als die britische Regierung ein solches einforderte, geriet ihm dies zum Glück: Er entschied sich fortzubilden, hörte erstmals von einem Fach namens „Soziologie“ und fing Feuer. Er entdeckte etwas, das relevant für ihn und sein Leben war, zum ersten Mal sprach Bildung wirklich zu ihm.

Sein Universitätsstudium damals könnte man beschönigend abenteuerlich nennen. Für Menschen mit Behinderung gab es damals keine Arrangements, niemand war darauf vorbereitet, auch Oliver nicht, aber er legte einfach los. Die Gebäude waren voller Treppen, bei denen der mit einem Rollstuhl fahrende Oliver immer wartete, bis zwei, drei Studierende mit anpackten. Er wartete meist nicht lange, es funktionierte immer irgendwie; aber er lernte Geduld und vor allem Durchsetzungsfähigkeit, es ging ja um seinen Körper, der da durch die Luft manövriert wurde. Oliver fand sich vor Hörsälen sitzend, weil die Türen sich nicht von ihm öffnen ließen, und etwas wie einen Behindertenparkplatz gab es auch noch nicht, weswegen der Bibliothekar ihm anbot, vorzufahren und ihm die Autoschlüssel auszuhändigen, damit dieser bei Bedarf das Auto wegfährt; so ließ sich auch das Problem lösen, dass er zum Aussteigen jemanden brauchte, der ihm den Rollstuhl aus dem Kofferraum holte. Er widmete diesem Bibliothekar seine Dissertationsschrift.

In den ersten Studentenjahren fragte sich Oliver noch nicht, was alles verändert werden könnte. Als er sich allerdings an seine Promotion setzte, konnte er nicht glauben, wie beschränkt individuell der Blick der Forschung auf Behinderungen war; selbst in der Soziologie begann man mit medizinischen Definitionen und nicht mit den sozialen Strukturen, welche das Leben bestimmen. Für ihn war das ein Wendepunkt, ohne diesen wäre er vielleicht Kriminologe geworden. Was er aber dann schrieb, war revolutionär, weil er aus der „Wüste“ kam.

Denn Oliver erhielt an der Universität von Kent den Auftrag, Sozialarbeiter zu trainieren, welche mit Menschen mit Behinderung arbeiteten. Damit legte er den Grundstein für die „Disability Studies“, die es damals noch nicht gab und deren erster Professor Großbritanniens er später werden sollte. Auch hatte er anfangs nicht die Absicht ein Buch zu schreiben. Aber er wollte seine Kursteilnehmer „sozial fokussieren“, so viele Erfahrungen wie möglich von Menschen mit Behinderung einfließen lassen, auch seine eigenen Sozialdiensterfahrungen, kurz: die behindernden Sozialstrukturen beschreiben.

Heraus kam ein optimistisches Buch, welches darlegte, was Menschen alles erreichen könnten, wenn … ja, wenn. Sein Werk ist ein Klassiker geworden und wird immer noch gedruckt. Die Aktualisierungen muss nun jemand anderes vornehmen. Den Grundgedanken vom sozialen Modell von Behinderung hatte er nicht erfunden, es aber auf den Punkt gebracht. Den Anfang hatte 1975 die britische Organisation Union of the Physically Impaired Against Segregation UPIAS (Vereinigung der körperlich Beeinträchtigten gegen Segregation) gemacht und formuliert:

Aus unserer Sicht ist es die Gesellschaft, die körperlich beeinträchtigte Menschen behindert. Behinderung ist etwas Aufgezwungenes, zusätzlich zu unseren Beeinträchtigungen durch die Art, wie wir von der vollen Teilhabe an der Gesellschaft unnötigerweise isoliert und ausgeschlossen sind.

Oliver erweiterte diesen Ansatz. Eine allumfassende Lehre wollte er damit nicht schaffen, das Modell wollte nicht alle Erfahrungen von Beeinträchtigungen aufnehmen – dafür war es nicht gemacht. Das Modell sollte ein Werkzeug sein, ein Hammer, mit dessen Hilfe man den Nagel in die Wand kriegt, oder in Olivers Worten: „Take it or lose it.“

Oliver bin ich sehr dankbar, für seine Pionierarbeit und seinen Optimismus. Seinen frischen Blick behielt Oliver. Rückblickend attestierte er uns allen einen Rückschritt seit den Neunzigern, weil es den großen Institutionen der Sozial- und Pflegedienste gelungen sei, sich selbst als Fürsprecher für Menschen mit Behinderung auszugeben.

Dabei wissen wir aus der Geschichte der vergangenen hundert Jahre: Wenn nichtbehinderte Menschen es für uns tun, tun sie es falsch.

Richtig. Also weiter.

Weitere Beiträge entstanden durch die Unterstützung zahlreicher Supporter auf SteadyHQ.com. Hier kannst auch du mich bei meiner Arbeit unterstützen:

Newsletter: Über Filmpat*innen, Wahlrechtsausschlüsse, Überforderung, Inklusion in Schule, Arbeit, ÖPNV und Väter im Rollstuhl. Vom 5. März 2019

Jeden Dienstag gibt es von mir kuratierte Links zu den Themen Inklusion und Innovation. Ihr könnt ihn auch als Newsletter abonnieren. Kein Spam. Versprochen! Hier gibt es die vergangenen Ausgaben.

Newsletter abonnieren

Kolumne

Juli

Juli

ist 10 Jahre alt. Sie geht in die 5. Klasse. Ihre Lieblingsfächer sind Musik, Kunst und Wahlpflichtfach. Ihr Lieblingstier ist der Wolf.

Mein ganz normales Leben

Das ist mein ganz normales Leben, das, wovon ich gleich erzähle. Na? Das klingt vielleicht langweilig, oder? Ist es aber nicht. Ihr wollt jetzt sicher wissen, warum ich gerade mit diesem Satz eine Geschichte anfange, aber dazu kommen wir gleich noch. Erst will ich euch ein bisschen über meinen Alltag als blindes Kind erzählen: Genau wie jedes andere Kind wache ich morgens auf, esse mein ganz normales Frühstück, putze mir mit einer ganz normalen Zahnbürste die Zähne, ziehe meine ganz normalen Klamotten an und verlasse mein Haus. Papa und ich fahren mit dem Tandem zur Schule. Ich sitze vorne, Papa hinten. Papa bringt mich bis zur Treppenhaustür meiner ganz normalen Schule. Er sagt mir tschüss, ich renne die sieben Treppen hoch und in die Klasse. Dort habe ich eine nette Schulhelferin. Ohne sie hätten wir so einiges nicht geschafft. Ich setze mich also an meinen Platz und schalte meinen ganz normalen Laptop an. Meine Schulhelferin speichert meine Aufgaben auf dem Laptop, manche setzt sie aber auch in „Blindenschrift“* um. *Nur so als kleiner Tipp unter Freunden: Man sagt eigentlich nicht Blindenschrift. Das habe ich jetzt nur so gesagt, damit ihr Sehenden es auch versteht.:-) Eigentlich heißt es entweder Punktschrift, oder für ganz Fortgeschrittene Brailleschrift. Naja. Kommen wir mal wieder zur Geschichte. Im Sportunterricht mache ich vieles mit, aber manches kann ich eben nicht. Man kann ja auch nicht von einem Fisch verlangen, auf einen Baum zu klettern. In Kunst arbeite ich mit fühlbaren Materialien. Die Bücher, die wir in den einzelnen Schulfächern lesen gibt es nicht in Punktschrift. Das ist doof und ungerecht! Die Wege von A nach B sind für mich in der Schule kein Problem mehr. Meine Mobitrainerin hat es geschafft, dass ich diese Angst überwunden habe, die ich seit der Vorschule hatte, als… Nein. Das ist vielleicht ein bisschen zu lang und auch zu privat.

An dieser Stelle verabschiede ich mich von euch. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, fragt mich einfach, obwohl ich nicht weiß, wie. Ihr habt meine E-Mailadresse ja nicht. Aber es würde mich trotzdem freuen, wenn ihr euch über meine kleine Kostprobe über mein Leben gefreut habt. Tschüss und bis bald, eure Juli (10 Jahre)

PS: Oft fragen mich die Leute, ob ich denn ein „normales“ Handy hätte. In dieser Geschichte möchte ich es endlich allen Leuten sagen: Natürlich habe ich ein „ganz normales“ Handy!

Handgepflückte Links

„Die Kinder der Utopie“: Film-Patenschaften gesucht

https://www.diekinderderutopie.de/patenschaft_gesucht

Von Aschaffenburg bis Wuppertal suchen wir in einigen Städten für die Kino-Veranstaltung von „Die Kinder der Utopie“ am 15. Mai noch Freiwillige, die eine „Patenschaft“ übernehmen, Publikum gewinnen oder an einer Gesprächsrunde zum Erfahrungsaustausch teilnehmen möchten. Hier könnt ihr euch melden:

Urteil zum Wahlrechtsausschluss: Schluss mit Hinhaltetaktik!

https://raul.de/allgemein/urteil-zum-wahlrechtsausschluss-schluss-mit-hinhaltetaktik/

Das Verfassungsgericht hat den Wahlrechtsausschluss gekippt. Bisher dürfen rund 85.000 Menschen nicht wählen, die eine Betreuung benötigen. Reicht das Urteil, damit sie zu ihrem Recht kommen?

Die Kraft der zwei Herzen gibt es nur in der Werbung

https://raul.de/leben-mit-behinderung/die-kraft-der-zwei-herzen-gibt-es-nur-in-der-werbung/

Weltverbesserung ist eine komplizierte Angelegenheit. Dies hier ist kein Hilferuf. Aber ein Bekenntnis zur eigenen Ohnmacht.

Petition: Lasst Duygu Özen endlich inklusiv arbeiten!

https://www.change.org/p/christoph-möller-lasst-mich-endlich-inklusiv-arbeiten

Seit fast drei Jahren streitet Duygu Özen mit der Agentur für Arbeit Berlin Nord. Doch die hält sich weder an die Vereinbarungen vor Gericht noch an gesetzliche Bestimmungen und Fristen. Dabei hat Özen schon einen Betrieb, der sie ausbilden und einstellen würde…

Thüringer Verband sieht Werkstätten für Behinderte kritisch

Werkstätten für Behinderte geben Tausenden Menschen mit Handicap Arbeit. Doch sie sind nicht unumstritten – auch bei Betroffenen selbst.

Neugründung: Guter Unterricht für alle e.V.

http://www.guter-unterricht.eu

Die InitiatorInnen der Mathe-App mathildr haben einen Verein gegründet. Das Ziel: Die Entwicklung konkreter Hilfen zur Ermöglichung eines wertschätzenden und zeitgemäßen Schulunterrichts. Dazu arbeitet der Verein eng mit Fachpersonen aus verschiedensten Bereichen zusammen. Den Mittelpunkt der handlungswissenschaftlichen Arbeit bilden die SchülerInnen, mit denen gemeinsam Unterrichtsideen entwickelt werden.

Inklusion an deutschen Schulen, verständlich erklärt

https://krautreporter.de/2799-inklusion-an-deutschen-schulen-verstandlich-erklart

Ist es das Beste für behinderte und nicht-behinderte Kinder, sie gemeinsam zu unterrichten? Wie sollen Lehrer das schaffen? Und wieso erscheint Integration plötzlich nicht mehr erstrebenswert, wenn wir uns mit Inklusion beschäftigen? In diesem Text beantwortet Bent Freiwald die wichtigsten Fragen zur wahrscheinlich größten Herausforderung für unsere Schulen – und eine der größten für unsere Gesellschaft.

„Das Thema Behinderungen muss in jede pädagogische Ausbildung“

https://www.mdr.de/kultur/geschichte-behindertenrechte-koebsell-100.html

Vor zehn Jahren unterschrieb Deutschland die UN-Behindertenrechtskonvention. Damit wurde ein Paradigmenwechsel eingeleitet, denn dem Text liegt ein Verständnis zugrunde, dass Behinderungen einerseits durch individuelle Beeinträchtigungen, andererseits durch gesellschaftliche Barrieren zustande kommen. Diese zusammen verhindern die gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft. Professorin Swantje Köbsell erklärt im Interview, wie sich die Behindertenrechte in Deutschland entwickelt haben, was die Unterschiede zwischen DDR und BRD waren und wie es heute um die Inklusion steht.

Das Märchen von der Inklusion

https://www.grossekoepfe.de/beliebt/das-maerchen-von-der-inklusion

Alle lesen nur „Status“ und die dazugehörigen Diagnosen und schwups springt anscheinend der Drucker automatisch auf ABLEHNUNG. Dabei verpassen diese Menschen so viel. Sie verpassen einen Sohn, der sozial sehr gut angebunden ist. Fast jeden Tag bekomme ich Nachrichten von Müttern, deren Kinder sich verabreden wollen. Sie verpassen einen Sohn der anfängt zu lesen und der jeden Buchstaben nicht nur auf seiner Zunge, sondern scheinbar auch in seinem Herzen bewegt. Sie verpassen ein Kind, was ohne Mühen Kopfrechnen und Malfolgen wiederholt und dieses Wissen nur zu gern anwendet. Sie verpassen einen großen Bruder, der jeden Tag neue Geschichten erfindet und Bilder für seine große Schwester dazu malt. Sie verpassen einen kleinen Bruder, der Witze erzählen kann, bis das Kleinste lachend auf dem Boden liegt.

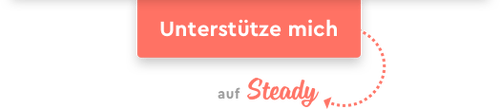

Umfrage: Elternarbeit ist eine der größten Herausforderungen

https://deutsches-schulportal.de/schulkultur/elternarbeit-ist-eine-der-groessten-herausforderungen/

Jede fünfte Lehrkraft nennt in einer Forsa-Umfrage die Zusammenarbeit mit Eltern als eine der größten Herausforderungen. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Forsa-Umfrage im Auftrag der Robert Bosch Stiftung. Zudem sieht laut Umfrage die Hälfte der Lehrkräfte Probleme beim Einsatz von Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern an ihren Schulen.

Wie ist es mit einer Krankheit zu leben, die keiner kennt?

https://www.holy-shit-i-am-sick.de/podcast-interview-mit-br2-tag-der-seltenen-erkrankung/

Pünktlich zum Tag der seltenen Erkrankungen am. wurde Karina von der BR2-Redaktion eingeladen über ihr Leben mit dem Ehlers-Danlos-Syndrom im Podcasts “Tagesticket” zu sprechen.

Tabea Mewes: “Menschen mit Behinderung werden vom Staat bevormundet“

https://www.business-punk.com/2019/02/notjustdown/

„Notjustdown“ ist ein Blog, der über das Down-Syndrom informieren möchte. Klingt erstmal nicht außergewöhnlich, aber irgendwie ist er es doch. Tabea erzählt darin über ihr Leben mit ihrem Bruder Marian, der das Down-Syndrom hat, und will damit zeigen, wie bunt, lustig und vor allem normal es sein kann.

MS wird Thema bei der Oscar Party

https://staublos.ch/2019/02/27/ms-wird-thema-bei-der-oscar-party/

Die Schauspielerin Selma Blair spricht über ihren ersten Auftritt nach der MS-Diagnose. Ein paar Gedanken dazu von Katarina im staublos-Blog.

Vater im Rollstuhl

http://existenzspuren.de/?p=2204

„Vater im Rollstuhl“ soll eine Art Videoblog werden, in dem Chris Shafik Wunderlich Dinge rund um das Thema Elternschaft und Behinderung behandelt. Ein Thema, was noch immer recht unterschätzt wird.

Interaktive Wanderausstellung ECHT MEIN RECHT!

Die interaktive Wanderausstellung ECHT MEIN RECHT! bietet Männern und Frauen

anschauliche Möglichkeiten der Auseinandersetzung mit ihren Rechten auf

Selbstbestimmung, Sexualität und Schutz vor sexualisierter Gewalt.

ECHT MEIN RECHT! fördert Empowerment, Alltagskompetenz und sensible Nähe-DistanzGestaltung. Eine Selbstwertstärkung und eine Sensibilisierung der Männer und Frauen soll

erreicht werden und konkrete Handlungsalternativen für den Alltag und bei

Grenzüberschreitungen vermittelt werden.

Keine Auskunft der Bundesregierung zur Barrierefreiheit im ÖPNV

https://kobinet-nachrichten.org/de/1/nachrichten/39716

Die Bundesregierung kann keine Auskunft darüber geben, ob das Ziel der „bundesweiten Barrierefreiheit“ im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im Jahr 2022 erreicht werden kann.

«Weltneuheit» im Schweizer Fernbus: die rollstuhlgerechte Toilette

Eurobus hat sechs Cars eigens für den Schweizer Markt bauen lassen, um das Behindertengleichstellungsgesetz einzuhalten. An einem Medienanlass zog das Unternehmen eine gemischte Bilanz zur Auslastung.

Blind durch Hamburg / Blind through Hamburg – Application for the Holman Prize 2019!

https://www.youtube.com/watch?v=DEKJ83LHO3M&feature=share

Pitch video for Christian Ohren’s walking tour project „Blind durch Hamburg“ (Blind through Hamburg) to apply for the Holman Prize 2019!

I Dance Because I Can

https://www.nytimes.com/2019/02/27/opinion/disability-dance-alice-sheppard.html

The power of this art lies in our ability to view it outside assumed ideas about the body.

3D-Printed Paintings Let The Blind “See” Famous Art For The First Time

The Unseen Art project wants blind and visually-impaired people to be able to enjoy classical art in museums and galleries. With 3D-printing and an IndieGoGo fundraiser, their mission could soon be a reality.

Finding truly accessible products is like walking a tightrope

http://disabilityhorizons.com/2019/02/finding-truly-accessible-products-is-like-walking-a-tightrope/

Peter Wilkins, an experienced blind techie who has written reviews for the product review website Rate It!, feels like he has been tightrope-walking for more than 50 years. Why? Because finding truly accessible products that help instead of hinder you can be incredibly challenging. Here’s why…

History of the Wheelchair

https://blog.sciencemuseum.org.uk/history-of-the-wheelchair/

To celebrate International Wheelchair Day on the 1st March, Research Fellow Kay Nias explores the history behind what has arguably been the most important mobility device in history.

Carrie Ann Lucas, Champion for Disabled Parents, Dies at 47

Carrie Ann Lucas, Disability Rights Activist and Attorney, Dies Following Denial From Insurance Company. She was instrumental in getting the Colorado legislature to pass the “Family Preservation for Parents with Disability Act,” which aims to ensure that parents with disabilities are not discriminated against by the child welfare system.

Weitere Beiträge entstanden durch die Unterstützung zahlreicher Supporter auf SteadyHQ.com. Hier kannst auch du mich bei meiner Arbeit unterstützen:

March 3, 2019

Die Kraft der zwei Herzen gibt es nur in der Werbung

Weltverbesserung ist eine komplizierte Angelegenheit. Dies hier ist kein Hilferuf. Aber ein Bekenntnis zur eigenen Ohnmacht.

Weltverbesserung ist eine komplizierte Angelegenheit. Dies hier ist kein Hilferuf. Aber ein Bekenntnis zur eigenen Ohnmacht.

Neulich habe ich bei der Agentur für Arbeit nachgeschaut. Welche Jobs gibt es eigentlich für Aktivisten? Gemeinhin werde ich so genannt, weil ich mich in sozialen Projekten engagiere. Doch die Suchmaschine der Agentur half mir nicht weiter: Sie schlug mir eine Verkaufsstelle auf Sylt vor, bei einem Outdoor-Kleidungsladen, weil die Stelle etwas für Outdoor-Aktivisten sei; vielleicht nicht ganz mein Metier. Oder einen Job als Junior-Produktmanager einer Pharma-Firma, weil die in einem Gebiet liege, „inmitten eines Paradieses für Naturfreunde und Outdoor-Aktivisten … Ins Ruhrgebiet, eine der größten und spannendsten Kulturregionen Europas, ist es auch nur ein Katzensprung“. Hm. Pharma – Natur – Ruhrgebiet – dieser Katzensprung ist mir zu weit.

Es gibt nämlich ein Problem mit dem Dasein als Aktivist. Dieses Wort ist nah am „Aktivismus“, was wiederum am „Verzetteln“ grenzt. Und das stimmt. Vollzeit-Aktivisten laufen Gefahr sich aufzureiben: so viele Herausforderungen, so viele theoretische Möglichkeiten und Anfragen – und so wenig Zeit.

Manchmal fühle mich schuldig und ohnmächtig. Eben müde. Schuldig, weil ich es geschafft habe, hin zur Sonnenseite des Lebens. Mir geht es materiell gesehen gut, mein Kühlschrank ist voll, ich arbeite und hab daran gar Spaß. Es hätte auch anders kommen. Wir alle wissen, welche Steine Menschen mit Behinderung in den Weg gelegt werden, und etliche geben auf halber Strecke auf. Ich hatte großes Glück, viel Hilfe, Solidarität und Inspiration. Doch was heißt das im Schatten jener, denen es viel schlimmer ergeht?

Das ist mein Schuldgefühl. Die Ohnmacht rührt daher, dass ich meinen Rollstuhl nicht in alle Richtungen lenken kann, zu denen es ihn ruft. Es gibt in den Bewegungen für Menschenrechte viel zu tun. Aktivisten werden hierhin eingeladen und sollen dorthin fahren. Man fragt mich nach der Unterstützung vieler Engagements. Wichtig ist das alles: Initiativen zu PID/PND, Wahlrechtsausschluss, Alter und Behinderung, Bildungschancen und Bildungsausschluss – wenn Menschen gewisse Rechte genommen werden, weil es den medizinischen Befund einer Behinderung gibt, dann betrifft das den gesamten Alltag – und weil Menschen komplizierte Lebewesen sind, gibt es entsprechend viel zu tun.

Die Ohnmacht ist Ausdruck der Verzettlungsgefahr. Das Schuldgefühl ist blöd, das weiß ich. Ich kann natürlich nur so viel zu einer Bewegung beitragen, wie ich hab und kann. Die Zeit ist für alle die gleiche, und wir alle tragen in uns eine Batterie, die irgendwann mal in den roten Bereich kommt. Daher versuche ich mir klar zu machen: Wenn ich nicht auf mich achte, wie könnte ich dann auf andere achten? So mach ich einfach weiter. Es zieht mich nicht zu allen Bällen, zu denen ich eingeladen werde – aber ich ignoriere auch nicht jene, bei denen ich dann nicht bin. Bleibt die Frage nach dem inneren Schweinehund. Tu ich genug? Ich glaube, diese Frage hat auch etwas Zerstörerisches. Denn eigentlich geht es darum, die Welt ein Stück weit besser zu machen, in der viele leben, und ich eben auch.

Daher hat es mir geholfen einzugestehen, dass meine Ressourcen begrenzt sind. Aktionen und Ideen kann ich nicht am Fließband liefern, es sind ja auch keine Waren. Am glücklichsten bin ich, wenn mir das Vernetzen gelingt, wenn dadurch Menschen und ihre Energien zusammenkommen. Wenn ich dabei zusehen darf, wie andere sich selbst ermächtigen. Denn letztlich geht es um die Inhalte. Das Persönliche mag ich dabei weniger. Ich verstehe, dass es bei Aktivismus auch um Öffentlichkeit geht. Um Aktivismus sichtbar zu machen, bedarf es der Aufmerksamkeit – der User im Internet, der Journalisten in den Redaktionen. Da gibt es eine Fokussierung auf das Persönliche, die mir unangenehm ist; aber für dieses Problem sehe ich keine Lösung. Wer hat behauptet, Weltverbesserung sei eine leichte und einfache Angelegenheit?

Weitere Beiträge entstanden durch die Unterstützung zahlreicher Supporter auf SteadyHQ.com. Hier kannst auch du mich bei meiner Arbeit unterstützen:

March 1, 2019

Urteil zum Wahlrechtsausschluss: Schluss mit Hinhaltetaktik!

Das Verfassungsgericht hat der Regierung endlich eine Klatsche erteilt. Wer einen Vormund hat, darf nicht von Wahlen ausgeschlossen werden. Trotzdem sieht es so aus, als würde die Regierung immer noch auf Zeit spielen.

Das Verfassungsgericht hat der Regierung endlich eine Klatsche erteilt. Wer einen Vormund hat, darf nicht von Wahlen ausgeschlossen werden. Trotzdem sieht es so aus, als würde die Regierung immer noch auf Zeit spielen.

Das Bundesverfassungsgericht liest dem Bundestag die Leviten: Wer eine Behinderung hat und unter vormundschaftlicher Betreuung steht, darf deswegen nicht automatisch vom Wahlrecht ausgeschlossen werden. Doch damit ist der Kampf um ein eigentlich selbstverständliches Menschenrecht noch immer nicht gewonnen. Um die Gründe dafür zu verstehen, müssen wir zunächst einen Blick auf unsere Nachbarn und die eigene Vergangenheit werfen – und auf eine Regierungskoalition, in deren Version des Grundgesetzes scheinbar einige Seiten fehlen.

Beim Brexit-Referendum twitterte die Schauspielerin Elizabeth Hurley: „Wenn ein Brexit bedeutet, dass wir jetzt wieder richtige Glühbirnen verwenden dürfen, dann bin ich natürlich für einen Brexit.“ Langsam dämmert den Briten, dass es um mehr als um Glühbirnen geht, die Grundlage von Hurleys Votum erscheint etwas bizarr; vielleicht hätte eine Betreuung ihr geholfen, zum Beispiel das Vorlesen eines Standardwerks zur Geschichte Europas. Auf die Idee, der Schauspielerin nun das Wahlrecht abzusprechen, würde indes niemand kommen. Warum auch?

In Großbritannien nehmen sie die Demokratie recht ernst. Wahlrechtsausschlüsse gibt es kaum. Und wie in Ländern wie Österreich, den Niederlanden, Italien, Schweden und Spanien wird die Frage nicht gestellt: Darf die oder der das Kreuz auf den Stimmzettel setzen? Schließlich ist das Wahlrecht ein Menschenrecht. Menschen mit Behinderung sind in jenen Staaten nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen, nur weil sie eine Betreuung haben. Warum auch?

Unser Wahlrecht: ein Schlamassel voller Widersprüche

In Deutschland aber macht die Politik behinderten Menschen einen Strich durch diese Rechnung. Sie schließt viele von ihnen einfach aus. Rund 85.000 Menschen durften bei der Bundestagswahl 2013 nicht wählen; man sprach ihnen die Fähigkeit dazu ab. Pauschal. Bei diesen Menschen machte sich also die Autorität plötzlich sehr viele Gedanken, auf welcher Grundlage sie wählen würden. Dies führt zu komischen Situationen, in denen etwa ein junger Mann mit einer Lernbehinderung und Sprachproblemen, der sich für Politik interessiert und sich mit seinem Betreuer intensiv damit beschäftigt und diskutiert, nicht wählen darf. Denn in Deutschland herrscht ein formelles Kriterium: Wer eine Betreuung hat, ist raus. Weil es ihr oder ihm schlicht nicht zugetraut wird.

Noch komischer erscheint dieser Hammerschlag beim Blick auf Leute, die für sich frühzeitig eine Vorsorgevollmacht bestimmt haben. Dies betrifft zum Beispiel an Demenz Erkrankte. Die machen ihr Kreuz immer noch, oder jemand für sie. Die Tageszeitung „taz“ berichtete unlängst, dass aus Caritas-Heimen gehäuft Wahlzettel mit CDU-Stimmen und aus Heimen der Arbeiterwohlfahrt welche mit SPD-Stimmen kämen. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.

Diesen Schlamassel voller Widersprüchlichkeiten beim Hü und Hott des Wahlrechts hat nun endlich das Bundesverfassungsgericht als solchen erkannt. Seit 2013 war eine Klage in Karlsruhe anhängig, die obersten Richterinnen und Richter nahmen sich also viel Zeit. Vielleicht warteten sie auch, ob die Politik nun selbst auf die Idee komme, diese Menschenrechtsverletzung zu streichen.

Kennt unsere Regierung das Grundgesetz nicht?

Doch das Warten war vergebens. Noch vor Kurzem mauerte die Fraktion von CDU/CSU im Bundestag, man wolle einen eigenen Gesetzentwurf abwarten; im Grunde warten wir darauf seit Jahrzehnten. Die SPD lehnte eine Vorlage von Linken und Grünen zur Streichung dieses Wahlrechtsausschlusses ab, aus Gründen des Koalitionsfriedens, obwohl im Koalitionsvertrag die Aufhebung des Ausschlusses vereinbart war.

Deswegen hat nun Karlsruhe gesprochen: Die bisherige Praxis verstoße gegen den Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl in Artikel 38, Absatz 1, Satz 1 im Grundgesetz sowie gegen das Benachteiligungsverbot nach Artikel 3, Absatz 3, Satz 2 im Grundgesetz. Fehlten diese Seiten in den Büchern der Regierungsfraktionen?

Es ist leicht, über den Kopf anderer hinweg zu urteilen. So wie es Tradition in Deutschland ist, nicht mit Betroffenen zu reden, höchstens mit jenen, die mit Betroffenen zu tun haben. Die Beschwerden von Menschen mit Behinderung, von Aktivisten und Gruppierungen, wurden bisher ignoriert oder kopftätschelnd gelobt, aber nicht ernst genommen.

Pauschales Misstrauen gegen Minderheiten

Und die Missachtung geht weiter. In der Union grübelt man nun über sogenannte Wahlfähigkeitsprüfungen nach. Wie die aussehen sollten, darauf bin ich gespannt. Wird das Grundgesetz abgefragt? Und werden dabei die Artikel 3 und 38 ausgelassen? Mich erinnert solch ein Test an die Einbürgerungstests; auch da herrscht ein grundsätzlich waberndes Misstrauen gegen eine andere Minderheit im Land. Die Union sollte also schleunigst von diesen Gedanken ablassen. Ein Wähler*innen-TÜV würde rasch peinlich werden, ein Fall fürs Satiremagazin „Titanic“, welches dazu sicherlich eine ganze Serie bringen würde. Wie vielen Menschen ohne Behinderung würde eigentlich das Wahlrecht plötzlich aberkannt werden, unterzöge man sie einem Test?

Die Klatsche aus Karlsruhe muss nun zu einem klaren Schlussstrich führen. Denn noch ist der Urteilsspruch nichts wert. Bund, Länder und Kommunen müssen erst einmal ihr Wahlrecht entsprechend ändern.

Das ginge einfach: Schlicht den Wahlrechtsausschluss streichen und die Wähler*innenregister aktualisieren. Reagiert die Politik gar nicht, würde genau dies geschehen. Dann würde das Bundesverfassungsgericht die Wahlrechtsausschlüsse aufheben. Doch bis dahin wäre es ein langer Weg. Bei der Europawahl im Mai müssen die Betroffenen deshalb wohl weiterhin draußen bleiben – ein unhaltbarer Zustand.

Das Urteil lässt leider immer noch zu viele Schlupflöcher

So ist nun zu befürchten, dass die Politik ihre Mühlen der Verkomplizierung anwirft, Eventualitäten diskutiert, sich einen Kopf um dieses und jenes macht – kurz: auf Zeit spielt. Schließlich urteilte das Bundesverfassungsgericht auch, ein Ausschluss vom Wahlrecht könne gerechtfertigt sein, wenn man nicht ausreichend an der Kommunikation zwischen Volk und Staatsorganen teilnehmen kann. Abgesehen davon, dass „Teilnahme“ das über allem thronende Stichwort ist und einfach gewährt werden sollte, ergeben sich durch diese richterliche Einzäunung juristische Nebenschauplätze: Ab wann „kann“ ein Mensch nicht mehr teilnehmen? Betrifft dies nur im Koma Liegende? Oder muss ein monatliches Kontingent an „Tagesschau“-Konsum nachgewiesen werden?

Ferner beschrieb das Bundesverfassungsgericht, die Regelungen im Bundeswahlgesetz genügten nicht den „Anforderungen an gesetzliche Typisierungen“, weil der Kreis der Betroffenen „ohne hinreichenden sachlichen Grund in gleichheitswidriger Weise“ bestimmt werde. Wird nun an sachlichen Gründen herumformuliert, ist das ein Einfallstor für eine Verwässerung des Wahlrechts. Die Gefahr ist groß, dass sich für lange Zeit nichts ändert und dann nur ein paar Schrauben gedreht werden.

Daher muss jetzt Druck her. Die Zivilgesellschaft sollte sich endlich solidarisch mit Menschen erklären, denen ein Menschenrecht mitten in Deutschland verwehrt wird. Peinlich war dies lange genug.

Dieser Beitrag erschien zuerst bei XING Klartext.

Weitere Beiträge entstanden durch die Unterstützung zahlreicher Supporter auf SteadyHQ.com. Hier kannst auch du mich bei meiner Arbeit unterstützen:

February 25, 2019

Newsletter: Warum Inklusion zwar eigentlich keine Zauberei ist, behinderte Menschen aber trotzdem um ihre Rechte auf Privatsphäre und Teilhabe kämpfen müssen. Vom 26. Februar 2019

Jeden Dienstag gibt es von mir kuratierte Links zu den Themen Inklusion und Innovation. Ihr könnt ihn auch als Newsletter abonnieren. Kein Spam. Versprochen! Hier gibt es die vergangenen Ausgaben.

Newsletter abonnieren

Kolumne

Wille Felix Zante

Wille Felix Zante

ist freier Autor, unter anderem für die Deutsche Gehörlosenzeitung und Leidmedien.de. Als Workshopleiter macht er Aufklärungsarbeit zum Thema Gehörlosigkeit, Schwerhörigkeit und Gebärdensprache. Er ist taub, schwerhörig, hörend – schwer zu sagen, und alles nicht zu hundert Prozent. Als Pronomen findet er „er“ bzw. „ihn“ ok.

Verstecken spielen

Ich hab ein Problem mit Sichtbarkeit, und damit meine ich keine Warnwesten im Auto. Wenn ich unterwegs bin, höre ich oft nicht, wenn ein Fahrrad klingelt. Deswegen reagiere ich besonders gereizt, wenn ich auf der linken Straßenseite laufe und mich trotzdem Radler auf dem Gehweg überholen. Aber woher sollen die Leute auch wissen, dass ich sie nicht höre?

Ähnlich ist es, wenn ich auf dem Rad sitze, da kann ein Autofahrer auch nicht sehen, ob ich ihn höre oder nicht. Das macht Radeln in der Stadt für mich sehr stressig und ich freue mich sehr auf die angekündigten Radwege, welche die Regierung jetzt auf den Weg bringen will. Aber dann hat mich der ADAC auf eine Idee gebracht: Er hat kritisiert, dass viele Leute auf dem Rad Musik hören. Mit Kopfhörern. Dann würden die ja nichts hören und das wäre gefährlich.

Ich hab mir daraufhin Gehörschutz auf den Einkaufszettel für den Baumarkt gesetzt. Eine ähnliche Idee hat wohl Enno Park, der in seinem Blog von seinen neuen Soundprozessoren für sein Hörimplantat berichtet. Da kann er per Funk Musik hören, nur sieht an ihm das nicht an, und er wird angesprochen, versteht die Leute aber erstmal nicht, weil er ja die Musik hört. Er überlegt nun, schreibt er, sich Placebo-Kopfhörer zuzulegen, damit die Leute auch sehen, dass er Musik hört, selbst wenn der Ton nicht aus diesen kommt. Genauso sollte ich wohl diese fetten pinken Ohrenschützer tragen, wenn ich radle. Ich bin schon auf den Strafzettel gespannt.

Es ist alles nicht so einfach, wenn man einerseits ein bisschen was hört und dann auch wieder nicht. Ich hatte mal mit meinen alten Hörgeräten einen MP3-Player (für die Jüngeren: Das sind die Dinger, die wir nach den Minidiscs benutzt haben) benutzt. Macht nur leider von der Optik her keinen Unterschied, ob ich die Musik höre oder die Umgebung. Eine Verkäuferin hat mich daraufhin an der Kasse angefaucht, ich solle die Stöpsel rausnehmen. Ich hab erst angesetzt, zu erklären, aber dann doch die Hörgeräte rausgenommen. Dann war natürlich der Ton aus. Ich hab kein Wort mehr verstanden, nur gelächelt, bezahlt und bin dann gegangen.

Handgepflückte Links

Investigativ geht anders

https://raul.de/allgemein/investigativ-geht-anders/

Auch für mich als öffentliche Person gilt: Das Recht auf Privatsphäre sollte selbstverständlich sein. Warum muss ich trotzdem mehr darum bitten als andere Trüge ich einen Schlips, ich fühlte mich wohl öfters auf ihn getreten. Dabei beginnt es meist mit Nettigkeiten, mit offen gezeigter Neugierde. Ich spreche von Gesprächen mit JournalistInnen, die von meiner Seite aus dazu dienen, Auskunft zu geben. Meist drehen sich diese um Themen der Inklusion und der Barrierefreiheit. Doch dann geht es los.

„Was haben Sie eigentlich genau?“…

Inklusion ist keine Zauberei, sondern eine Frage der Haltung

Seit Jahren wird darüber gestritten, ob und wie man Behinderte in Regelschulen unterrichten soll. Kritiker argumentieren, dass dafür schlicht die Ressourcen fehlen und auch die entsprechend ausgebildeten Lehrkräfte. Warum es die aber nicht immer braucht und eigentlich ein viel tieferliegendes Problem diskutiert werden sollte.

Von nackten Zahlen und gefühlten Wahrheiten

https://www.diekinderderutopie.de/von_nackten_zahlen_und_gefuehlten_wahrheiten

In der öffentlichen Diskussion wird die Inklusion oft als Belastung für unsere Schulen dargestellt. Statistisch nachweisen lässt sich das nicht.

UN-Behindertenrechtskonvention – Deutschland und die Inklusion

Zehn Jahre ist es her, dass in Deutschland die UN-Behindertenrechtskonvention in Kraft trat. Anfänglich war eine regelrechte „Inklusionseuphorie“ in den Bundesländern zu spüren: Alle sollten bald gemeinsam lernen, Förderschulen sollten aufgelöst werden. Doch mittlerweile hat sich der Wind gedreht.

„Vereinheitlichung ist für viele ein Reizwort.“

https://bildungsklick.de/schule/meldung/vereinheitlichung-ist-fuer-viele-ein-reizwort/

Ute Erdsiek-Rave engagiert sich als Vorsitzende des Expertenkreises „Inklusive Bildung“ der Deutschen UNESCO-Kommission für mehr Inklusion im deutschen Bildungswesen. Warum Förderschulen nicht ausreichend qualifizieren und wieso es einen Planungsrahmen für Inklusion braucht, erklärt die Ex-Bildungsministerin Schleswig-Holsteins im Interview.

Inklusions-Podcast Folge 20: mit Frauke Lodders – Unzertrennlich

https://inklusions-podcast.de/2019/02/19/inklusions-podcast-ipc20-mit-frauke-lodders-schattenkinder/

Frauke Lodders ist Drehbuchautorin und Regisseurin. Constantin Grosch traf sie in Hannover um mit ihr über ihren neuesten Film “Unzertrennlich – Leben mit behinderten und lebensverkürzt erkrankten Geschwistern” zu sprechen. Dabei sprechen sie über sogenannte Schattenkinder, was familiäre Aufmerksamkeit für Kinder bedeutet und wie Eltern mit der Situation umgehen.

Kolumne Blind mit Kind: Raus aus der Komfortzone

Kochen im Kindergarten, Einkaufen im Laden – es gibt viele Herausforderungen für Blinde. Gut, wenn das Kind die Grenzen des Machbaren verschiebt.

Video: Neuanfang

Auswandern mit Behinderung? Christiane Göldner hat es gewagt! Sie ist seit einem Kletterunfall querschnittsgelähmt. Auf Lanzarote hat sie sich mit ihrer Familie ein neues Leben aufgebaut.

Video: Sport ist alles – Auch mit Behinderung an der Spitze

https://www.zdf.de/kultur/forum-am-freitag/forum-am-freitag-vom-22-februar-2019-100.html

Ali Lacin ist Läufer – auch wenn ihm beide Unterschenkel fehlen. Serdal Celebi spielt Fußball – er ist blind. „Forum“-Moderatorin Dilek Üsük hat beide Sportler getroffen.

Video: Wheelchair-Motocross in Berlin: Mit dem Rollstuhl auf der Skater-Rampe

https://www.rbb24.de/sport/beitrag/2019/02/rollstuhlskaten-berlin-wheelchair-motocross-wcmx.html

Noch gehören Rollstuhlskater zur absoluten Ausnahme auf den Rampen der Skatehallen und Parks. Der Berliner Verein „Drop In“ und der Brandenburger Skate-Profi David Lebuser sind dabei, das zu ändern.

Eine Welt ohne Behinderung

https://www.mdr.de/selbstbestimmt/eine-welt-ohne-behinderung100.html?_mdrviafb_190219_0930=

Feindiagnostik, Fruchtwasseruntersuchungen, hochmoderne Bluttests – der Druck auf werdende Eltern, ein gesundes Kind zu bekommen, steigt. Opfer sind vor allem Ungeborene mit Down-Syndrom. Fast 95 Prozent der Eltern entscheiden sich für eine Abtreibung, wenn vor der Geburt dieser Gendefekt diagnostiziert wird. Dabei stellt sich die Frage: Ist das Down-Syndrom wirklich eine Belastung?

Ein guter Tag für die Demokratie

https://kobinet-nachrichten.org/de/1/nachrichten/39664

„Es gibt Tage, da kommt man kaum noch hinterher mit dem Haare Raufen, ob so mancher diskriminierenden Regelungen oder so manchem aussondernden und ignoranten Handelns in dieser unserer Gesellschaft. Es gibt aber auch Tage, die sollte man nutzen, um sich darüber zu freuen, dass wieder ein Stück mehr Gerechtigkeit erkämpft werden konnte.“ kommentiert Ottmar Miles-Paul.

Nur 31 Vermittlungen in fast 5 Jahren im Saarland

https://kobinet-nachrichten.org/de/1/nachrichten/39651

Bei 3.800 beschäftigten behinderten Menschen in den saarländischen Werkstätten und einer jährlichen Förderung von 65,5 Millionen Euro pro Jahr ergibt sich eine durchschnittliche Förderung des Saarlandes für einen Werkstattplatz von 17.236 Euro pro Jahr, was durchschnittlich 1.436 Euro pro Monat pro Werkstattplatz bedeutet. Berechnet man die Vermittlungsquote auf den allgemeinen Arbeitsmarkt, so ergibt sich bei 8 Vermittlungen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt für das Jahr 2017 bei 3.800 Beschäftigten in Werkstätten für behinderte Menschen eine Vermittlungsquote von knapp über 0,2 Prozent.

Inklusion: Land beschäftigt zu wenig Behinderte

Baden-Württemberg muss 1,2 Millionen Euro Strafe an das Integrationsamt zahlen, weil die Landesverwaltung nicht genügend schwerbehinderte Menschen beschäftigt.

Video: Warum ein Friseurmeister Hans Jakob unbedingt eine Chance geben will

https://www.stern.de/tv/dieser-jugendliche-mit-down-syndrom-arbeitet-im-friseur-salon-8585952.html

Hans Jakob wurde mit Trisomie 21 geboren. Das hat ihn aber nicht davon abgehalten, ein eigenständiges Leben anzustreben. Erst Praktikum, dann Arbeitsplatz. Der 18-Jährige mit Down-Syndrom hat jetzt einen Job in einem Friseursalon. stern TV hat ihn bei der Arbeit besucht.

Kritik an SOKO München: Hörende Schauspieler in tauben Rollen

https://gehoerlosenzeitung.de/kritik-zdf-soko-muenchen-taube-rollen-hoerende-schauspieler/

Eine Folge der ZDF-Fernsehserie SOKO München mit dem Titel „Stille Liebe“ sorgt aktuell auf Facebook für Aufruhr bei Gehörlosen. Die 45-minütige Folge ist am 11. Februar 2019 ausgestrahlt worden und noch bis Anfang Mai in der ZDF-Mediathek zu sehen. Alle gebärdenden Figuren darin sind mit hörenden Schauspielern besetzt. Nur Florian Odendahl, der in der Serie den Gerichtsmediziner spielt, ist selbst betroffen: Seine echten Großeltern sind gehörlos.

Ziemlich überflüssig: „Mein Bester & ich“

https://rollingplanet.net/ziemlich-ueberfluessig-mein-bester-ich/

„Ziemlich beste Freunde“ à la Hollywood: An diesem Donnerstag kommt ein Remake des französischen Sensationserfolges in die Kinos. Warum man sich das nicht anschauen muss.

Test: Orbit Reader 20 – die erste günstige Braillezeile

Seit kurzem ist Domingos de Oliveira Besitzer des Orbit Reader 20, der ersten halbwegs günstigen Braillezeile. Für sehende Mitleser dürfte dieser Artikel nicht so spannend sein. Dennoch ein wenig Hintergrund: Günstige Braillezeilen sind der heilige Gral der Blinden-Hilfstechnik. Die Geräte kosten rund 100 € pro darstellbarem Zeichen, für eine Zeile mit 80 darstellbaren Zeichen sind schon mal 10.000 € fällig. Dass Hilfsmittel teuer sind, sind behinderte Menschen gewohnt, aber gerade bei einer Braillezeile fallen Preis und Leistung nicht wirklich zusammen. Es gibt wohl keine Industrie, die so konsequent an den Interessen ihrer Kunden vorbei arbeitet und es sich auch noch leisten kann wie die Hilfsmittel-Industrie.

TU Wien entwickelt revolutionäres Display für Blinde

https://futurezone.at/science/tu-wien-entwickelt-revolutionaeres-display-fuer-blinde/400408868

Forscher der Technischen Universität Wien wollen sehbeeinträchtigten Personen das Lesen von Blindenschrift erleichtern.

Why Mattel’s Inclusion Of Barbie Dolls With Disabilities Isn’t Enough

https://www.forbes.com/sites/sarahkim/2019/02/19/barbie-dolls-with-disabiilities/#5b8322731319

Mattel announced that its Barbie Fashionistas line will come out with two dolls with disabilities in June of this year. Along with dolls who have braided hair texture and a more realistic body type, there will also be Barbies in a wheelchair and with a removable prosthetic leg.

Does “Special Ed” Serve Students? Disability Activists Say No.

https://truthout.org/articles/does-special-ed-serve-students-disability-activists-say-no/

Students with disabilities, families and teachers want inclusive classrooms with better support for teachers.

„4 Feet: Blind Date“ A Captivating Film Showing That Disabled People Have a Right to Their Sexuality

https://www.teenvogue.com/story/4-feet-blind-date-vr-film

In the short film 4 Feet: Blind Date, Juana is like most other 18-year-olds. She plays around with her style, dying her hair a bright blue. At the kitchen table, she bickers with her mom and sister. After swiping through dating apps, she’s nervous about her first date with a cute guy who she hopes to hook up with. But unlike most teenage stories we see in film, Juana is living with a disability and uses a wheelchair.

What it’s like to navigate sex and dating with a physical disability

https://nowtoronto.com/lifestyle/love-and-sex/sex-and-dating-with-a-physical-disability/

People who live with physical disabilities deal with a special set of challenges when dating online.

Life in a Wheelchair and Dreams of Being Paralyzed

http://www.lostmisfits.com/woman-lives-life-wheelchair-dreams-paralyzed/

Chloe, a 61-year-old chemist from Salt Lake City, Utah identifies as what is referred to as transabled. The woman is healthy but dreams of becoming a paraplegic. She spends her days in a wheelchair even though she has the ability to walk and doesn’t need one because she’s not paralyzed.

Weitere Beiträge entstanden durch die Unterstützung zahlreicher Supporter auf SteadyHQ.com. Hier kannst auch du mich bei meiner Arbeit unterstützen:

February 20, 2019

Investigativ geht anders

Auch für mich als öffentliche Person gilt: Das Recht auf Privatsphäre sollte selbstverständlich sein. Warum muss ich trotzdem mehr darum bitten als andere?

Trüge ich einen Schlips, ich fühlte mich wohl öfters auf ihn getreten. Dabei beginnt es meist mit Nettigkeiten, mit offen gezeigter Neugierde. Ich spreche von Gesprächen mit JournalistInnen, die von meiner Seite aus dazu dienen, Auskunft zu geben. Meist drehen sich diese um Themen der Inklusion und der Barrierefreiheit. Doch dann geht es los.

„Was haben Sie eigentlich genau?“

Gerade hatte ich dem Gegenüber erklärt, wie viele Berliner U-Bahn-Stationen noch immer ohne Fahrstuhl sind, welche Probleme Behörden für Menschen mit Behinderungen bereithalten, ich war richtig in Fahrt – und nun fühle mich überrollt. Soll ich ehrlich sein und antworten: „Inwiefern ist das jetzt wichtig? Ich frage Sie ja auch nicht, ob Sie homo- oder heterosexuell sind.“

Besser nicht. Ich versuche es dann mit einem knappen Spruch wie „Ich habe Glasknochen“, aber das beflügelt die Fantasie mancher recherchierenden ZeitgenossInnen nur noch mehr.

„Glasknochen, wie habe ich mir das vorzustellen? Erzählen Sie mal! Wie oft haben Sie sich schon was gebrochen?“

Doch ich will jetzt nicht erzählen. Natürlich, mittlerweile kenne ich mich bei meiner Behinderung recht gut aus, ich könnte auch einen medizinischen Vortrag vor Fachpublikum darüber halten, oder wenigstens so tun als ob. Aber wir waren doch gerade bei Inklusion und Barrierefreiheit, oder? Plötzlich beschleichen mich zwei grundsätzliche Gedanken. Hat die/der InterviewerIn, erstens, kein Internet in der Redaktion, um die Antworten auf solche Fragen rasch zu ergooglen? Und geht es der Person, zweitens, vielleicht um die Befriedigung eines gewissen Voyerismus? Für wen? Den eigenen? Aber muss man das multipliziert an die LeserInnen und HörerInnen weitergeben?

Diese Situationen erlebte ich häufig, und sie ermüden mich nicht nur. Sie verletzen meine Privatsphäre. Denn einem investigativen Zweck dienen solche Fragen kaum. Sie lenken vielmehr ab vom wesentlichen Thema.

Meine Behinderung ist nicht tragisch – der Umgang damit schon

Man kann sich an dieser Stelle vielleicht wundern, ob ich mich gerade anstelle, etwa ein Sensibelchen bin. Das mag sein, ist aber eine andere Debatte. Ich versuche es mit einem Bild: Wenn ein/e GewerkschaftsvertreterIn für einen Betrieb eine Lohnerhöhung fordert, dann würde die Frage „Hatten Ihre Eltern in Ihrer Kindheit eigentlich viel Geld?“ etwas überraschen. Oder wenn eine Arztin für die Einführung einer gewissen OP in der städtischen Klinik plädiert, erwartet sie nicht von Lokalreporterseite die Frage: „Sind Sie gläubig?“

Derartige Fragen sind deplatziert. Auch wenn sie nicht anlasslos sein mögen. Schließlich bittet mich der/die JournalistIn ja nicht um ein Interview über die medizinischen Hintergründe von Osteogenesis imperfecta, wie meine Behinderung im Fachjargon heißt. Ich wehre mich prinzipiell ja auch nicht dagegen, darüber zu sprechen. Mich stört nur das Manövrieren einer gesellschaftlichen Angelegenheit auf die individuelle persönliche Ebene. Barrierefreiheit aber ist eine Aufgabe für uns alle. Geht es am Ende um meine Glasknochen, privatisiert sich das Anliegen und ich bin wieder der „Besondere“. Doch so ist es nicht. Schließlich ist meine Behinderung kein tragisches Momentum, sondern eine zu meisternde Situation und genau genommen deswegen eine Behinderung, weil ich einer Minderheit angehöre. Die Ausrichtung öffentlicher Strukturen und Institutionen auf die Mehrheit hindern mich und andere, die wie ich sind, an einer umfassenden gesellschaftlichen Teilhabe.

Sicher, vielleicht tue ich den armen JournalistInnen Unrecht, womöglich meinen sie es nicht so. Aber man muss nicht diskriminierend gesonnen sein, um diskriminierend zu reden. Worte haben eine perfomative Wirkung. Sie verändern die Realität oder zumindest unsere Wahrnehmung davon.

Nicht wenige JournalistInnen tendieren dazu, eine Sachlage anhand einer Person zu erzählen. Die Taxifahrerin steht dann stellvertretend für ein Land, oder eine Demonstrantin für die Frage einer gerechten Besteuerung von X oder Y. Aber was in der Welt geschieht, lässt sich nicht immer zu einer einzigartigen Erzählung verdichten. Viele ReporterInnen erfahren derart viel von ihren Gesprächspartnern, dass der Stoff entweder erfunden sein muss oder ich bei dem Gespräch lieber nicht dabei gewesen wäre, so intim müssen die Fragen gewesen sein! Zeit sich fremdzuschämen bleibt selten, man soll ja den investigativen Einsatz anerkennen. Doch würde ein/e ReporterIn ähnliche private Fragen zu sich selbst erdulden?

Es gibt Grenzen zwischen Menschen. Sie zu respektieren sollte normal sein. Niemand muss sich deswegen befangen fühlen oder Themen tabuisieren. Aber für alles gibt es eine Zeit und den richtigen Ort.

Dieser Artikel ist unter der Kolumne „Krauthausen konsequent“ auf sagwas.net zuerst erschienen.

February 19, 2019

Newsletter:

Jeden Dienstag gibt es von mir kuratierte Links zu den Themen Inklusion und Innovation. Ihr könnt ihn auch als Newsletter abonnieren. Kein Spam. Versprochen! Hier gibt es die vergangenen Ausgaben.

Newsletter abonnieren

Kolumne

Lydia Zoubek

Lydia Zoubek

wurde als Kind arabischer Eltern in Jordanien geboren. Im Alter von vier Jahren kam sie nach Deutschland, besuchte die Schule und machte das Abitur. Auf ihrem Blog schreibt sie über den praktischen Alltag als blinde Frau. Theoretische Inhalte werden nebenbei vermittelt.

Hindernisse sind manchmal wichtig

Gerade komme ich vom Einkaufen. In der rechten Hand der Blindenlangstock, der die direkte Umgebung vor mir abtastet, und hinter mir der Shopper auf zwei Rädern, der meinen halben Familieneinkauf beinhaltet. Dazu kommt, dass ich ziemlich schnell unterwegs bin. Ich laufe auf eine Absperrung zu, um dann nach rechts abzubiegen. Vorher schreibt eine Frau Vorsicht, und will mich festhalten.

Dies ist eine Situation, die ich immer wieder an dieser Stelle erlebe. Die Leute sehen, dass ich gleich mit dem Stock gegen diese Absperrung laufe, und sehen mich wahrscheinlich schon darüber fliegen.

Leute, entspannt Euch, heute wird nicht geflogen. Ich brauche diese Absperrung zur Orientierung. Sobald ich die entsprechende Stange berühre, weiß ich, dass ich jetzt nach rechts abbiegen muss. Das ist für mich quasi ein markanter Punkt. Also eine Beschaffenheit meiner Umgebung, die sich nicht verändert.

Da ich meine Umgebung nicht sehen kann, brauche ich Anhaltspunkte, die mir helfen meinen Weg im Straßenverkehr zu finden. Das können Laternenpfähle, Ampelpfosten, Hauseingänge oder Blumenrabatten sein. Wege sind für die meisten blinden Fußgänger so was wie auswendig lernen. Und diese Punkte sind eine Rückmeldung dafür, dass ich hier richtig laufe.

Ein weiteres Problem bei der Orientierung sind die wohlmeinenden Rufe von sehenden Personen, wie „Vorsicht“, oder „Rechts“, „Jetzt Links“. Getoppt wird das nur noch von denjenigen, die blinde Menschen einfach mal versuchen ungefragt in eine bestimmte Richtung zu dirigieren. Das nervt nicht nur, sondern verunsichert viele blinde Fußgänger. Erst recht, da wir nicht wissen aus wessen Perspektive die Richtungsanweisung kommt. Geschieht dies aus der Perspektive des Helfers, der anders steht als der Blinde, so kann dieser auch mal wohl gemeint auf die Straße gelenkt werden. Ich kann also nicht wissen, ob mein Helfer so intelligent ist, um sich in die Perspektive des Blinden hinein zu denken. Wenn Ihr meint helfen zu wollen, dann fragt einfach. Und dann respektiert die Antwort des Blinden, und lasst ihn unkommentiert seiner Wege gehen. Damit helft Ihr uns am besten.

Ich vergleiche es gern mit einer Prüfungssituation. Da steht jemand da, der beobachtet was ich wie mache, um es dann zu bewerten. Das schafft einen Ausnahmezustand, der sich auf die Konzentration auswirkt. Denn nicht jeder kann souverän damit umgehen. Erst recht nicht, wenn er oder sie den Umgang mit dem Blindenlangstock gerade erst erlernt hat.

Für diejenigen, die sich fragen was man mit dem Blindenstock überhaupt wahrnimmt, habe ich den Beitrag Der Blindenstock in der Praxis gemacht.

Handgepflückte Links

Video: 19. Folge von „KRAUTHAUSEN – face to face“ mit Julia Probst

https://krauthausen.tv/gaeste-sendungen/sendung-19-mit-julia-probst/

Zu Gast bei KRAUTHAUSEN – face to face: Julia Probst, Inklusionsaktivistin & Lippenleserin. Wir unterhalten uns über ihren Werdegang und die Hindernisse, die überwunden wurden und über die Gehörlosenkultur.