Joel Neto's Blog, page 27

February 11, 2015

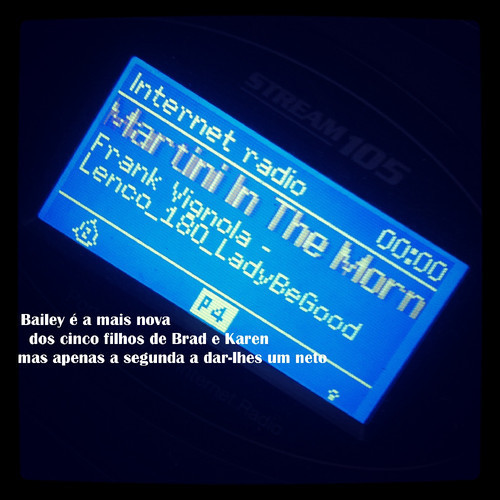

Martini

Na quarta-feira nasceu a Charlotte, filha de Bailey e de Ben. Por razões que Brad nunca explicou, mas que talvez tenham a ver com Ben ser militar da marinha americana, o casal mudou-se há algum tempo para Gricignano di Aversa, perto de Nápoles, e foi lá que quis que a miúda nascesse.

Na quarta-feira nasceu a Charlotte, filha de Bailey e de Ben. Por razões que Brad nunca explicou, mas que talvez tenham a ver com Ben ser militar da marinha americana, o casal mudou-se há algum tempo para Gricignano di Aversa, perto de Nápoles, e foi lá que quis que a miúda nascesse.

Bailey é a mais nova dos cinco filhos de Brad e Karen, mas apenas a segunda a dar-lhes um neto. Por isso, os avós anunciaram há meses que, chegada a altura, estariam fora quinze dias. Na semana passada, Karen deixou a chave da sua loja de velharias, em Los Angeles, com a empregada. Brad pediu mais algumas horas de trabalho diário a Mother Miriam, a velha colaboradora, e sugeriu aos ouvintes que enviassem mensagens gravadas, para o computador editar e passar entre canções.

Charlotte nasceu com oito libras e algumas onças. É um bebé grande e bonito. Vi-a porque Brad publicou uma foto no Facebook, e tenho pena. Preferia tê-la imaginado, como imaginei que Ben fosse militar da marinha. Na verdade, os ouvintes da Martini In The Morning nem a visitam no Facebook. Uma rádio de um pequeno país como Portugal chega a ter um milhão e meio de seguidores. Na Martini In The Morning, os ouvintes podem vir do mundo inteiro e menos de 14 mil subscreveram a página.

A Martini In The Morning é um pequeno negócio familiar. Foi fundada por Brad, quando a Fabulous 690 Xetra o despediu para se tornar uma rádio hispânica, e passa Billie Holiday, Sarah Vaughn, Dinah Washington – aquilo que Brad e Mother Miriam tenham na estante. Existe apenas na Internet e nós ouvimo-la no nosso Roberts, aqui na Terra Chã, à noitinha, inclusive quando Brad nos fala da mulher, dos filhos e dos netos, Charlotte agora incluída.

Fazemos parte da família e temos imensos planos para a garota.

Diário de Notícias, Janeiro de 2015

February 10, 2015

Isaque

São mais as vezes que me lembro do sr. Manuel Isaque do que aquelas que encomendo botijas ao Luís. Mas ainda hoje o Luís veio cá a casa, entregar mais duas, e voltei a lembrar-me dele.

São mais as vezes que me lembro do sr. Manuel Isaque do que aquelas que encomendo botijas ao Luís. Mas ainda hoje o Luís veio cá a casa, entregar mais duas, e voltei a lembrar-me dele.

O sr. Manuel Isaque era o senhor do gás. Também era o pai do Luís e da Ana Cristina, com quem estudei anos. Mas, ao longo da minha infância, andava o dia inteiro aí fora, abaixo e acima, no seu triciclo. Entrava-nos em casa num nozinho, vergado ao peso daquelas grandes garrafas amarelas. Fazia parte, por direito próprio, do nosso dia-a-dia – do dia-a-dia de todas as famílias da freguesia.

Tinha uma ética de trabalho, e eu nunca respeitei nada como a isso. Mas, até me mudar de volta, continuava a ser sobretudo o senhor do gás, de cujo o nome só não me esquecera porque tudo o que faço é lembrar.

Há dois anos e meio, quando regressei, fui à Câmara lançar um livro, com aquela coisa dos autógrafos no fim. A certa altura, apareceu a Ana Cristina. Fiquei feliz. Trazia dois exemplares e imaginei que um deles fosse para oferecer. Mas não: tinha sido encomendado pelo sr. Manuel Isaque, que gostava de ler.

O sr. Manuel Isaque já só voltou cá a casa mais meia dúzia vezes, a trazer botijas. Tinha um cancro. Mas, até ao fim, parou sempre um instante a conversar. No seu jeito tímido, contou-me dos tempos do meu avô, da desactualização do seu próprio negócio e também dos seus padecimentos, de que a doença nem era o maior.

Numa das últimas vezes, disse-me que lera o livro em dois dias. Perguntei-lhe o que achara. Fez um olhar malandro: «Um bocadinho picante...», e riu-se.

Morreu na última Primavera. Eu estava fora e não pude assistir ao seu enterro. Sentir-me-ei sempre em falta. Devo-lhe uma lição fundamental: nenhum homem é apenas o homem do gás.

* Diário de Notícias, Janeiro 2015

February 9, 2015

Sacrário

Havia algo no quarto dos meus pais que o tornava sagrado. Nunca percebi exactamente o que fosse, embora pudesse ser um silêncio.

Havia algo no quarto dos meus pais que o tornava sagrado. Nunca percebi exactamente o que fosse, embora pudesse ser um silêncio.

Visitávamo-lo amiúde, eu para roubar meias lavadas, a Laura para se enfeitar com batons e colares. Entrávamos e saíamos furtivos, como se não soubessem todos que entrávamos e saíamos.

Lá dentro, guardávamos reverência.

Era o único quarto da casa que tinha sempre a cama feita, e isso já o distinguia um pouco. Mas aos domingos entrava-lhe a luz pelas janelas, os carros passavam esparsos lá fora, muito devagar, e tudo aquilo me parecia bom e conforme.

As bugigangas em cima da cómoda. O reloginho preto. As janelas a arejar. As cadeiras de camurça. Os puxadores das mesinhas de cabeceira.

O silêncio.

Às vezes eu já trazia o saque na mão, muito aflito, e no último instante sentava-me sobre a colcha aveludada, aquecida pelo sol, a aspirar aquele cheiro doce que ainda hoje confundo com uma tarde de domingo.

Havia algo no quarto dos meus pais que era trabalho, honestidade férrea, modéstia. Que era o lastro da pessoas concretizadas e, no entanto, com o tempo todo pela frente ainda. Que era tudo aquilo que eu queria ser, mesmo que a mim próprio atribuísse futuros, glórias, galáxias.

Sempre fui mais ambicioso do que inteligente. A minha salvação foi acreditar.

No outro dia, pareceu-me detectar o mesmo cheiro doce no meu próprio quarto. Era domingo, e o Inverno tornara a abençoar-nos com sol. Os carros passavam esparsos lá fora e, de vez em quando, um cão latia no horizonte.

Deitei-me sobre a colcha quente e fechei os olhos.

Mas não. Não era aquele silêncio. Àquele silêncio, nunca mais o encontrei. Acho que é sobre ele que escrevo todos os dias.

* Diário de Notícias, Janeiro 2015

February 6, 2015

Prece

No fim-de-semana, o meu pai pregou-nos um susto – desses que só pregam aqueles que não se queixaram de nada durante demasiados anos.

No fim-de-semana, o meu pai pregou-nos um susto – desses que só pregam aqueles que não se queixaram de nada durante demasiados anos.

Já escrevi bastante sobre ele. É o melhor homem que conheço e a pessoa que me ensinou o valor do trabalho. Cada dia que os desmandos do tempo me privarem da sua presença será menos um dia ao meu dispor para compensar os seus esforços.

Coisa que não estou sequer perto de fazer.

Felizmente, ficou tudo bem. Ainda há pouco estive a explicá-lo a uma vizinha, debruçado à varanda: ficará tudo não apenas como estava, mas melhor. Já o explicara esta manhã, na venda, aos circunstantes que o tinham ouvido da minha mãe havia apenas alguns minutos, mas quiseram ouvi-lo de mim também. E amanhã sei que vou fazê-lo de novo, porque querem ter a certeza.

Andamos nisto desde sábado, e de início inquietou-me um bocado. Telefonemas e mensagens, e-mails e até correio de Facebook – tem havido de tudo. Velhotes sequestram-me junto ao caixote do lixo, pela manhã, para saber de pormenores. Senhoras que não conheço interpelam-me nas ruas da cidade. Automóveis passam na estrada e abrandam a perguntar.

A dada altura, apeteceu-me sacudir: “Deixem-nos viver a nossa preocupação!”

Mas é fácil distinguir o voyeurismo do interesse genuíno. Mesmo pondo de parte a ligeireza, o solipsismo e a inocente palavra de circunstância, continua a ser muita gente. O número também conta e não deixa de ser um sinal do homem que ele é.

Amanhã, se tudo correr bem, vamos buscá-lo. Traz um aparelho electrónico montado no peito e pode viver com ele mais cinquenta anos.

No fim, quase acredito que correu bem também porque tantos se preocuparam. Privacidade para quê, afinal?

Diário de Notícias, Janeiro 2015

February 5, 2015

Território

O Chico envia-me fotografias dos escoadouros da varanda. Já concluiu os retoques nas paredes, mas foi naqueles escoadouros que pôs tudo o que tinha. “Obra de arte”, exclama.

O Chico envia-me fotografias dos escoadouros da varanda. Já concluiu os retoques nas paredes, mas foi naqueles escoadouros que pôs tudo o que tinha. “Obra de arte”, exclama.

Sempre que viajo, deixo-lhe um pedido ou dois. Entretanto, volta e meia vem cá o Assis, reerguer um muro ou pavimentar um recanto. Na Primavera, o Carlinhos passou um mês a pintar a casa toda, betão, madeira e metais. O José Domingos refez a cozinha há dois anos, acrescentou uns armários no Verão e qualquer dia vai ter de se ocupar das janelas.

O Anselmo das canalizações, o sr. Leonel do esquentador, o sr. Dimas das podas, o sr. Osvaldo dos colchões, a Zélia uma vez por semana – perco a conta aos serviços que temos contratado, e também ao dinheiro que já gastámos.

E ainda falta tratar do salitre, obra para que ninguém me propõe uma boa solução.

Uma casa no campo é assim: há sempre alguma coisa a fazer. E, se não há, inventamo-la. De vez em quando damos por nós a ver sofás. Fazemos projectos para mudar o quarto de hóspedes. Imaginamos um pequeno apartamento na cave, para as visitas. Ou um segundo andar sobre a cozinha, com uma suite panorâmica.

Só aos planos para estender a cozinha jardim dentro, como um conservatory, é que continuamos a adiar. As obras exequíveis são as mais perigosas.

De resto, não nos move tanto a mudança como a luta pelo espaço. É mais do que inquietude das brumas, isto. Uma casa no campo está sempre em obras porque está sempre em risco. A natureza vem por ela dentro.

A hera trepa as paredes. O bicho-sapateiro invade-a por debaixo das portas. A humidade e o caruncho corroem-na devagar.

Uma casa no campo está sempre em obras porque essa é a sua maneira de sobreviver. A nossa. Habitamos um território de fronteira, e há poucas coisas tão viciantes como essa.

Diário de Notícias, Janeiro de 2015

February 4, 2015

Jaquinzinhos

Na mesa ao lado da nossa, um rapaz tira os rabos aos chicharrinhos. Quase toda a semana jantámos aqui: gostamos de ter sítios habituais, e este é o de Ponta Delgada.

Na mesa ao lado da nossa, um rapaz tira os rabos aos chicharrinhos. Quase toda a semana jantámos aqui: gostamos de ter sítios habituais, e este é o de Ponta Delgada.

A frequência compensa. Há dias esteve aí um casalinho americano, bebendo e falando de filosofia, contra tudo aquilo que julgamos saber sobre os americanos do século XXI. Anteontem havia um grupo de amigos bem vestidos: uma senhora fazia anos, outra ofereceu-lhe um falo e uma terceira riu-se a noite toda, às onomatopeias.

Pus-me a contar os seus talentos. Sabia grasnar, coaxar, arrulhar, balir, grugulejar. Só não sabia estar quieta, e essa era a sua fragilidade.

Apeteceu-me abraçá-la.

Contudo, ninguém produziu em mim tão forte impressão como este rapaz que agora separa com a ponta da faca os rabos, as espinhas e as cabeças dos chicharrinhos, ali muito direito na sua cadeira, disfarçando o sotaque micaelense. Parte cada lombinho ao meio, mastiga-o bem, enxagua a boca e só depois se permite um cubo de batata doce ou inhame.

Em qualquer dos casos, descasca-o muito bem, girando-o no ar a ver se não lhe sobra um só pedaço de casca.

É uma nova categoria de açoriano, para a qual só agora começo a despertar. Imagino-o em criança, sentado à mesa, à espera de que a mãe lhe limpe o bife de nervos e gorduras. Vejo o seu esgar se detectou um resto de pele ou de cartilagem no frango.

Depois vejo-o já adulto, fazendo as mesmas coisas, e ela também. E, como à senhora que balia, apetece-me abraçá-lo.

Estamos a perder o gosto pelas texturas. Desconfiamos dos matizes e das combinações, dos confrontos e das sínteses.

Estamos a perder o gosto de comer.

Estamos a perder a curiosidade, a aventura, e nenhuma ameaça me parece hoje tão grande como essa.

* Diário de Notícias, Janeiro 2015

February 3, 2015

O meu amor

Há dias, uma rádio local passou Jorge Palma. Já não ouvia aquela canção há que tempos. Pus o som no máximo e desatei aos berros: O meu amor tem lábios de silêncio/ E mãos de bailarina/ E voa como o vento/ E abraça-me onde a solidão termina.

Há dias, uma rádio local passou Jorge Palma. Já não ouvia aquela canção há que tempos. Pus o som no máximo e desatei aos berros: O meu amor tem lábios de silêncio/ E mãos de bailarina/ E voa como o vento/ E abraça-me onde a solidão termina.

Isto era impossível há três anos, quando ainda vivia em Lisboa. Jorge Palma tornara-se demasiado uncool.

Fiquei a pensar se o facto de o cérebro do Homo Sapiens estar a encolher tanto desde que se criaram as cidades teria a ver apenas com a quantidade de tarefas de que a cidade o dispensou. Talvez tenha a ver também com as coisas de que a cidade o proibiu de gostar.

O jovem intelectual lisboeta é hoje, acima de tudo, um esteta. Cultor e polícia do bom-gosto, está pronto a morrer se algum dia for apanhado a ultrapassar a linha. A não ser que se trate de um prazer culposo, joker que só pode usar três vezes.

A vida do jovem intelectual lisboeta não é assim tão diferente da do Pac-Man.

Devemos-lhe muito: sem ele, isto era uma bandalheira. Estar na pele dele, não. Foi um sufoco.

Um jovem intelectual lisboeta vive refém da sua personagem. Não arrisca e raramente experimenta. É céptico por disciplina militar e absoluto por princípio. Não se esparrama no sofá a ver a Jennifer Aniston. Nem vai ao café de sweatshirt. Nem bebe uma Super Bock pela garrafa, a não ser que esteja a cozinhar, com jazz em fundo, e haja fotógrafos.

Um jovem intelectual lisboeta jamais cantaria Jorge Palma, a não ser que o Jorge Palma se tivesse tornado tão uncool, tão uncool que houvesse dado a volta e ficado cool de novo.

Portanto, só para cantá-lo aos berros já valeu a pena partir: O meu amor ensinou-me a chegar/ Sedento de ternura/ Sarou as minhas feridas/ E pôs-me a salvo para além da loucura.

O facto de o meu cérebro estar outra vez a crescer é apenas um bónus.

* Diário de Notícias, Janeiro 2015

February 2, 2015

Amigos

Na quarta quinta-feira antes do Carnaval, juntamo-nos só os homens. A contagem invertida não tem nada de satanista: no nosso caso, não vamos ao strip nem às valhacas. No ano passado fomos ao Chico. Há dois anos ao Ti Choa. Às nove estávamos de tal maneira a abarrotar de morcelas, molho de fígado e aguardente de amora que tivemos dificuldade em chegar a Angra, através do nevoeiro.

Na quarta quinta-feira antes do Carnaval, juntamo-nos só os homens. A contagem invertida não tem nada de satanista: no nosso caso, não vamos ao strip nem às valhacas. No ano passado fomos ao Chico. Há dois anos ao Ti Choa. Às nove estávamos de tal maneira a abarrotar de morcelas, molho de fígado e aguardente de amora que tivemos dificuldade em chegar a Angra, através do nevoeiro.

Pela cidade dispersavam-se outros grupos de amigos, cambaleando. Em cada um deles havia os expansivos e os tímidos, de mãos nas algibeiras, como se os levasse ali sobretudo o remorso. O Dia de Amigos também é um dia de reconciliação. Está para a amizade como o Natal está para a família. Juntamo-nos, em bastos casos, porque não nos juntámos no resto do ano e temos pena disso.

Não conheço muitos lugares do mundo onde todos os anos se guarde um dia para celebrar a amizade. Celebram-se a mãe e o pai, a mulher e a criança, o idoso, o paciente de doença mortal e até a Imaculada Conceição. Nos Açores celebra-se o amigo também, e celebra-se há cem anos, desde antes de se celebrarem muitas outras coisas. O que até podia ser apenas mais uma forma de reunir a malta e sobreviver até à próxima festa, se não contivesse uma grande sabedoria.

Todos os anos tenho razões para celebrar os amigos. Um homem que nasce remoto sabe o quanto os amigos o ajudaram a ganhar mundividência. Este ano tenho mais razões ainda, por motivos que cá sei. Aos 40, tem-se menos amigos e melhores amigos. Apetece-me abraçá-los a todos e dizer-lhes versos de amor – aos das ilhas como aos de Lisboa. E é isso mesmo que farei em 2016, se não for apanhado fora de novo.

Para a semana, já se sabe, são as amigas. Mandem evacuar as povoações.

* Diário de Notícias, Janeiro 2015

January 30, 2015

Esposa

“É a minha esposa”, diz o Chico, e eu sei logo que vamos ter de fazer uma pausa. Falávamos das podas das árvores, de cujo vigoroso crescimento ele tem tanto orgulho, e eu contava-lhe da superstição lisboeta segundo a qual, no momento em que uma araucária ultrapassa a altura do telhado, o dono deve acertar as suas contas com o Criador.

“É a minha esposa”, diz o Chico, e eu sei logo que vamos ter de fazer uma pausa. Falávamos das podas das árvores, de cujo vigoroso crescimento ele tem tanto orgulho, e eu contava-lhe da superstição lisboeta segundo a qual, no momento em que uma araucária ultrapassa a altura do telhado, o dono deve acertar as suas contas com o Criador.

“Eh, pá, dá-se já um desbaste por cima!”, brinca ele.

Não é totalmente a brincar: gosta mesmo de nós. Já escrevi sobre isso. Mas, quando toca o telefone e é a mulher, faz um gesto solene: “É a minha esposa”. A conversa terá de esperar.

É assim com o homem que me cuida do jardim e é assim com uma série de outros aqui na terra, inclusive os mais durões. Mais do que mulheres, as suas mulheres são esposas. E não porque a existência delas deva definir-se, em primeiro lugar, em função do casamento com eles. Apenas porque essa lhes parece uma palavra mais cerimoniosa.

Uma mulher é uma qualquer. As mulheres deles não são mulheres quaisquer: são esposas. Nem sequer pronunciam bem a palavra: sussurram-na. Nela se concentra respeito, admiração e carinho. E não é sem um sobressalto que, se me distraio, me ouvem perguntar pelas mulheres – se estão bem de saúde, se a filharada lhes tem dado trabalho.

À minha nunca chamam eles mulher. A Catarina é no mínimo a minha esposa, às vezes até a minha senhora. Mas a Catarina, claro, não é como a próxima mulher de 38 anos. A Catarina é de Lisboa. Todos as manhãs vai tomar café à mesma venda que eles. Dá-lhes os bons-dias e fala sobre o estado do tempo. É uma senhora.

Poupa-se imenso em ruído, numa terra assim. E em raiva.

Quanto à araucária, veremos: está precisamente agora a ultrapassar o telhado.

Diário de Notícias, Janeiro 2015

January 29, 2015

Privacidade

Naturalmente, numa terra pequena é mais difícil fingir que não se viu uma pessoa na rua. Desse ponto de vista, Lisboa tem a dimensão perfeita: é pequena o suficiente para encontrarmos conhecidos e grande que chegue para, se não nos apetecer socializar, fazermos de conta que não os vimos.

Naturalmente, numa terra pequena é mais difícil fingir que não se viu uma pessoa na rua. Desse ponto de vista, Lisboa tem a dimensão perfeita: é pequena o suficiente para encontrarmos conhecidos e grande que chegue para, se não nos apetecer socializar, fazermos de conta que não os vimos.

Aqui, não. Já experimentei, mas saiu-me mal. “Estás cego, ou quê?!”, gritou sempre a vítima, mudando de passeio com ar de venham-daí-esses-ossos. Felizmente, a tendência é para condescenderem connosco. Essa malta das artes, já se sabe, é meio maluca.

E, de qualquer maneira, foram situações excepcionais. Eu gosto de me encontrar com pessoas.

Já nem sequer me preocupo com aquilo com que de início me preocupava, aliás. Houve um tempo em que ponderava até os gestos que fazia, a roupa que vestia, o tom de voz que usava. Queria pertencer, creio – queria pertencer e ser reconhecido como pertencendo. Freud também podia ser uma metáfora geográfica.

Mas passou.

É verdade que, pelo meio, tive de aprender algumas regras. E de estabelecer outras. Pessoas aparecendo para conviver a meio do dia ou da noite, sem avisar, não dá jeito a quem trabalha em casa. Aqui é normal: aparece-se e pronto. Conheço jovens pais que, face à gracinha das crianças, tiveram sogros, cunhados e até vizinhos diariamente em casa durante anos – sempre sem conseguirem pedir-lhes sequer que avisassem.

Nós nunca tivemos de dizê-lo à família ou aos amigos. Dissemo-lo a conhecidos, mas poucos. E, no fim, todos nos deram uma segunda oportunidade.

O sentimento de culpa é a maior fragilidade de quem se mude para o campo. Se não aprendermos mais nada, ao menos que aprendamos isso: há que saber dizer não. O resto é fácil.

Diário de Notícias, Janeiro 2015