Joel Neto's Blog, page 28

January 28, 2015

Rotina

Os meus amigos Lisboa queixam-se muito da rotina. Não os percebo. Se houve coisa que eu nunca consegui ter em Lisboa, foi uma rotina. Pode mesmo dizer-se que uma das grandes motivações do meu regresso ao campo foi a possibilidade de ter uma rotina.

Os meus amigos Lisboa queixam-se muito da rotina. Não os percebo. Se houve coisa que eu nunca consegui ter em Lisboa, foi uma rotina. Pode mesmo dizer-se que uma das grandes motivações do meu regresso ao campo foi a possibilidade de ter uma rotina.

Durante os primeiros tempos, o nosso dia começava com uma caminhada. Saíamos de casa às 8:05 e íamos, conversando, dos Dois Caminhos à Terra do Pão, pela Canada da Francesa, e novamente até aos Dois Caminhos, pela Canada dos Folhados. Chegávamos ao supermercado entre as 8:30 e as 8:32, mesmo à hora da abertura, e gastávamos primeiro € 2,78 num pão e dois queijos frescos e depois € 1,20 em dois cafés.

A certa altura já era como se estivéssemos naquele filme da marmota: a mesma senhora esperando a urbana; a mesma rapariga saindo atrasada para o trabalho, num Opel Astra branco; os mesmos pedreiros comprando atum em lata para o almoço; o mesmo cachorro amarelo que, ao ladrar-nos, dava voltas sobre si próprio.

Na recta final, apanhávamos o ti Henrique Cabaça, algures no Caminho D’Além, andando em sentido contrário ao nosso. “Hoje está arrepiado”, dizia. Se já vinha lá em cima, no Rosário, era mau sinal: dificilmente conseguiríamos começar a trabalhar às nove e meia. Se ainda vinha aqui quase à porta, em frente à casa da Tia Olga, estávamos a horas.

Entretanto, arranjámos um cão e mudámos de passeios. Mas ainda é a rotina que buscamos, como um ideal. Não conheço melhor instrumento. Permite-nos chegar para o lado tudo o que é mecânico, ou burocrático, ou aborrecido, e entretanto viver.

A rotina é o inimigo número um do tédio.

Esta semana tivemos de vir a São Miguel e estamos sem rotina. As segundas-feiras de manhã perdem o seu encanto.

Diário de Notícias, Janeiro 2015

January 27, 2015

Colosso

Uma vez salvei um cavalo. Ainda não vivia aqui: apenas passava cá temporadas. Certa manhã dei-me conta de que, ao longe, algo batia. Continuei ao computador, enfastiado. Quando fui ver, percebi que a égua da minha sobrinha tinha caído de um muro.

Uma vez salvei um cavalo. Ainda não vivia aqui: apenas passava cá temporadas. Certa manhã dei-me conta de que, ao longe, algo batia. Continuei ao computador, enfastiado. Quando fui ver, percebi que a égua da minha sobrinha tinha caído de um muro.

Fiz o que não devia ser preciso pedir a um ser humano: corri pelos cerrados, agarrei na corda que lhe prendia o cabresto e puxei até arrancar a estaca. Tinha tombado de um cerrado para o outro e estava presa pela cabeça, esperneando contra uma velha capoeira.

Uns minutos mais, disse o veterinário, e teria partido o pescoço. Levantou-se e sacudiu a crina. Ainda viveu anos.

Foi o meu único dia nobre, e tenho um tendão atrofiado na mão direita para prová-lo. Mas, principalmente, lembro-me de ver aquele animal prostrado e sentir vontade de chorar. Ainda hoje sou visitado por esse momento.

Eu não gostava de animais, e passar-se-iam ainda vários anos até entrar cá em casa este cão com que agora coabitamos. Mas mesmo isso, creio, começou ali: naquela besta enorme, nos contornos dos seus músculos retesados, na aflição do seu semblante – no quão indefesos podem revelar-se até os mais impressionantes colossos.

Ou sobretudo eles.

Isto era para ser a introdução de uma crónica sobre os bezerros do meu cunhado. E sobre o que o meu pai criou no ano passado, aqui no cerrado ao lado: um bezerro que brincava com os toros de madeira, como um cachorrinho, e que temos comido ao longo deste Inverno.

Queria dizer que os animais de criação também têm emoções e, apesar disso, há uma dignidade na sua morte. Criar animais para comer vem de um tempo em que ainda não havia hormonas nem selos de qualidade.

Nem desperdício.

Mas, de facto, olho para aquele pasto e ainda só vejo a égua da minha sobrinha. Chamava-se Bolota e agora é um cavalo selvagem.

Diário de Notícias, Janeiro 2015

January 26, 2015

Francisco

Vejo expandir-se a horta do vizinho e viajo no tempo. A última pessoa que se ocupara devidamente daquele quintal fora o próprio Ti Francisco. Vinha de Toronto com a D. Nair, por um mês ou dois, e só fazia um intervalo para ir à missa ou tratar de burocracias, no seu Subaru bege.

Vejo expandir-se a horta do vizinho e viajo no tempo. A última pessoa que se ocupara devidamente daquele quintal fora o próprio Ti Francisco. Vinha de Toronto com a D. Nair, por um mês ou dois, e só fazia um intervalo para ir à missa ou tratar de burocracias, no seu Subaru bege.

Ao resto do dia, passava-o com uma foice na mão, acima e abaixo, roçando a encosta.

Não o fazia porque o preocupasse a arrumação do terreno, ou sequer porque dele precisasse para sobreviver. Passara os oitenta anos e, creio, vivia bem. Fazia-o porque amava a terra e queria estar em contacto com ela até ao último instante antes de voltar.

Eu perguntava-lhe, por cima do muro: “Quando é que o ti Francisco vem de vez?” Dizia-me que tinha juntar-se à família, lá longe. Depois via-me a carregar pedregulhos, de sol a sol também, naqueles quinze dias por ano que conseguia tirar de férias, e devolvia a pergunta: “Mas tu ainda és novo. Porque é que não vens?”

Quando de facto vim, já ele estava retido do outro lado do mar, debilitado. Não cheguei a mandar-lhe um abraço pelo Eduíno, o seu filho cavalheiro. Tenho pena. Ao seu amor à terra-mãe, e à fortíssima impressão que ele sempre causou em mim, devo uma parte da minha formação humana.

Já naquela altura, os pedregulhos que carregava eram também por ele. Pelo seu exemplo.

O Ti Francisco morreu há pouco mais de um ano, no Canadá, assassinado pelo colega de aposentos no lar onde estava. A TV canadiana falou de um crime hediondo. Os velhos em volta apressaram-se a descrevê-lo como um senhor tranquilo e dócil. Por mim, não o recordo de pantufas. Recordo-o com a sua foice na mão, passados os oitenta, revirando a terra.

Poucas vezes me senti tão próximo de um estranho.

Diário de Notícias, 2015

January 23, 2015

Ilíada

No sábado estivemos a ler Homero. O salão da Câmara estava bonito, e pelas cadeiras dispersavam-se dezenas de adolescentes, que iam entrando e saindo consoante as intervenções e os graus de exaustão.

No sábado estivemos a ler Homero. O salão da Câmara estava bonito, e pelas cadeiras dispersavam-se dezenas de adolescentes, que iam entrando e saindo consoante as intervenções e os graus de exaustão.

Este ano foi a vez da Ilíada, e o que me coube ler foi a parte final do Canto V, quando Palas Atena fere Ares. Senti-me parte de alguma coisa muito maior do que eu, e em 2016 espero poder ler da Odisseia também.

Todos os anos, pelo ano lectivo fora, meia centena de jovens do liceu junta-se ao prof. Miguel Monjardino, aos sábados, para estudar os gregos. Lêem-nos de fio a pavio, caminham pelos cerrados como se evocassem Thoreau e vão aprendendo a gerar lideranças e solidariedades perante os desafios tanto da carne como do espírito.

São a República das Letras.

A maior parte vem das ciências e das tecnologias, o que talvez nos surpreenda menos do que devia. Já mobilizei um documentarista para considerar um filme sobre eles. Não quiseram: perderiam a espontaneidade. Não creio sequer que sejam grandes entusiastas de que, nas leituras públicas integrais, se intrometam adultos.

Os gregos são deles. Não os gregos: aquela alquimia, aquela leitura, aquele momento. E comovem-se. Sobretudo com a Ilíada, em que todas as personagens de que gostam vêm a morrer.

Heitor é especialmente lastimado – de cada vez que lêem sobre a sua morte, é como se morresse de novo, com a injustiça que só assiste à partida dos homens bons.

Gostaria de ter tido isto na adolescência. Hoje, seria um homem diferente. Melhor. Mas já é alguma coisa que aconteça na minha terra, um pequeno ponto no mapa algures entre os dantes chamados Velho e Novo Mundo, e agora igualmente falidos e ameaçados.

Nem tudo está perdido.

Diário de Notícias, Janeiro 2015

January 21, 2015

A minha horta

O meu vizinho de baixo já tem a horta em bom ritmo. Não é o meu vizinho: é um senhor a quem ele, lá do Canadá, emprestou o terreno. Ainda não sei o seu nome, mas já trocamos impressões, eu fumando na varanda e ele sentando-se numa pedra, para descansar.

O meu vizinho de baixo já tem a horta em bom ritmo. Não é o meu vizinho: é um senhor a quem ele, lá do Canadá, emprestou o terreno. Ainda não sei o seu nome, mas já trocamos impressões, eu fumando na varanda e ele sentando-se numa pedra, para descansar.

As favas crescem viçosas e os regos para as batatas estão abertos. A seguir virão as curgetes, os tomates e outras coisas com que espera impressionar-me. Gosta do meu interesse e creio que, de alguma maneira rude e doce, já me considera um amigo. Tem a sensação de que eu sei alguma coisa do que falo.

Até sei.

No ano em que vim, já não fui a tempo de fazer uma horta de Primavera. Fiz uns canteiros no Outono, que a monda absorveu, e semeei umas batatas fora de tempo, de que não comi mais de meia dúzia. Os coelhos atacaram-me couves, alfaces e repolhos. Passei a concentrar-me neles.

Foi uma luta insana, que durou longas semanas. Experimentei de tudo: extractos de alho, pedras pintadas de cal, trincheiras de cinza. Pedi ao meu pai para vir cá com a espingarda. Cheguei a instalar laços, até saber que era proibido.

Nunca apanhei nenhum.

A certa altura, parecia o caçador do Bugs Bunny: ia à cidade comprar mais plantio, enfiava tudo na terra e punha-me à espreita, até se me pestanejarem as pálpebras de cansaço. Quando as abria, já tinham comido tudo outra vez.

Ao fim de meses, chamei uns homens e pedi-lhes para reunirem pedra pelos cerrados. Construíram um muro monumental, para que eu pudesse plantar do lado de dentro. Os plantios continuaram a ser devorados todos os dias. Só nessa altura percebi que não eram os coelhos, mas os pombos torcazes.

Vim a prevalecer, no ano seguinte. Hoje faço hortas lindas. Mas não sei se é tão divertido.

Diário de Notícias, Janeiro 2015

January 20, 2015

Dedos de manteiga

Às sextas íamos para casa do Zé Manel. Na altura a Vila Nova não era aqui ao lado: era noutro hemisfério. Comíamos batatas fritas e fazíamos os concursos parvos que os adolescentes fazem.

Depois, ligávamos a televisão. O Zé Manel era o Hulk Hogan. O Tito era o Ultimate Warrior. Eu era o Rick Rude, The Sexiest Man Alive, que dizia alarvidades e beijava as espectadoras de língua.

Foi uma fase tonta, de que nenhum de nós se orgulhará. Mas éramos garotos e protestantes. Não tínhamos autorização para mais. A TV americana, que só se via do lado de lá da ilha, exercia sobre nós suficiente fascínio para constituir superação.

E não só a TV. Os chocolates. As sapatilhas. As calças de ganga.

Continentais visitavam a ilha e punham-se no encalço de umas Levi’s 501. Nós tínhamos um tio cuja vizinha fazia compras no BX. Um amigo que tinha um amigo cujo pai entrava no Comissário.

As sapatilhas eram o Santo Graal, porque nos permitiam subir de casta. Eram sapatilhas “da Base”, adjectivo supremo. Quanto eu tinha 12 anos, Nike; 14, Roos; 16, Mirage; 18, Reebok. Houve miúdos que fizeram o pleno. Queríamos tocar-lhes.

Mas, sobretudo, residiam atrás disso décadas de relação com os americanos. Famílias inteiras sobreviviam dos americanos. Até gente aqui do Sul chegou a trabalhar para os americanos, no auge da Guerra Fria. O meu avô trabalhou para os americanos.

Agora, tudo isso se está a acabar.

Ainda ontem comi um Butterfinger. Às vezes como um, para matar saudades: um Butterfinger, um Hershey’s, um Three Musketeers. Nunca mais encontrei Mr. Goodbar ou Babe Ruth, de que tanto gostava. De qualquer modo, em breve todos eles terão desaparecido.

Mas o meu problema é o menor de todos, não é?

Diário de Notícias, Janeiro 2015

January 19, 2015

Sr. José

Hoje, quando visito José dos Cestos, já não é para comprar nada.

Hoje, quando visito José dos Cestos, já não é para comprar nada.

Encomendei-lhe um dia uns candeeiros e não me arrependi. Tinha-os visto numa loja, em Lisboa, construídos em palhinha. Pareceram-me absurdamente caros, como aliás me parecem cada vez mais coisas. Trouxe um catálogo e bati-lhe à porta:

– Faça-me isto, mas à sua maneira.

Ficaram lindos – cuidados e imperfeitos ao mesmo tempo, infinitamente desejáveis. Como uma mulher bonita a que as ancas tivessem crescido um nadinha mais do que a conta. Ou o nariz.

Custaram trinta euros.

Colocámo-los na sala, a circunscrever a luz, e pusemo-nos a olhar em volta. Imaginámos arcas, mesinhas, uma cama para o Melville – tudo em vime. Tirámos medidas.

Volta e meia, volto lá. Venho do lado das Quatro Ribeiras, que tem um vale onde um dia eu gostava de retirar-me a escrever romances. Passeio o cão até aos Lagadouros. Compro fruta nas barraquinhas da Calheta, àquela rapariga sorridente que vê a Casa dos Segredos.

Depois visito-o.

José dos Cestos pergunta-me sempre pelos candeeiros. Está sentado numa banqueta, a entrelaçar o vime, e todo o seu corpo trabalha. Segura a peça com os pés para lhe meter uma cunha de metal, abraça-a junto ao peito para dar um nó numa ponta.

Tem as mãos rudes dos homens do campo – aperta os cigarros com tal força que eles se tornam prismas. E, porém, de cada vez que os seus dedos seguram o vime, é como se este tivesse a delicadeza das libélulas.

Falamos das arcas e das mesinhas. Da cama para o cão. Pede-me preços incríveis e, mesmo assim, desculpa-se.

Eu fico ali, a fumar. Cumprimento e regresso na primeira oportunidade.

Pede-me os mesmos preços. Não estamos a regatear um com o outro. Eu tenho a casa cheia. Só quero vê-lo trabalhar, e ele sabe-o.

Diário de Notícias, Janeiro 2015

January 16, 2015

Dezoito

“Credo, vivia em Lisboa e decidiu vir viver para aqui?!”, estranha ele.

“Credo, vivia em Lisboa e decidiu vir viver para aqui?!”, estranha ele.

Vamos no fairway do segundo buraco e já despachámos a matéria essencial. Diz um velho aforismo de golfe que se pode conhecer melhor um homem dividindo com ele uma ronda de 18 buracos do que trabalhando uma vida inteira na secretária ao lado da dele. E talvez por sabermos isso a tendência seja contarmos logo tudo o que há de informativo, para, então sim, deixarmos vir ao de cima a nossa natureza.

A minha, aparentemente, surpreendia-o um bocado. E, embora ele soubesse quem eu era, mais ou menos quando me mudara e que tipo de impulso me movera, não quis deixar de usar aquela interjeição: “Credo!”

Imaginei-o a prometer aos amigos: “Um dia que o apanhe no clube, hei-de dizer-lhe: ‘Credo!’”

Porque a sua repulsa era evidente, e de resto não me surpreendia. Jogava muito bem, bastante melhor do que eu. Mas logo naqueles primeiros quinze minutos coleccionei suficiente conteúdo sobre as suas ansiedades, as suas obsessões e até a sua gesticulação para intuir alguns dos dissabores que uma terra pequena poderia causar-lhe.

As terras pequenas são cruéis com a diferença.

No momento em que sentiu necessidade de se explicar, porém, não foi a crueldade que invocou. “Isto aqui é muito morto...”, deplorou. E foi para isso que não encontrei resposta.

Quem quer que ache muito morta uma terra que está em festa onze meses por ano, passando o outro a fazer jantares de amigas, amigos, comadres e compadres, achará morta até Nova Iorque. E pode sê-lo, de facto.

Pessoalmente, ainda não conheci uma terra morta, e quando a conhecer é para mim que peço a certidão de óbito. Aprendi a povoar-me eu próprio, e não há modo de vida mais seguro.

Mas, de facto, foi a cidade que mo ensinou.

Diário de Notícias, Janeiro 2015

January 15, 2015

Vacas

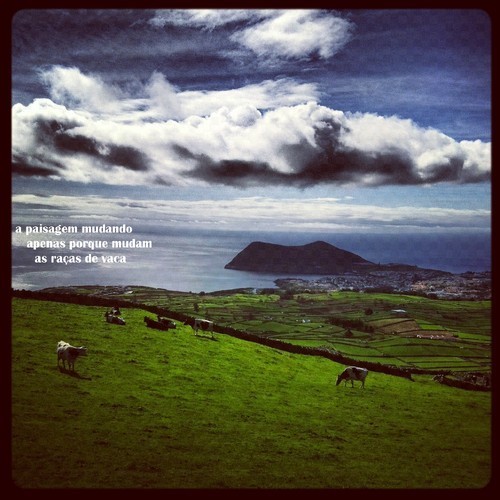

Às vezes fico só a vê-las passar. Duas limousin à frente, vermelhas e musculadas, com os seus caracóis de encontro ao vento. Uma jersey elegante, que pára a olhar através do pára-brisas, com olhos de garotice. Um grupo razoável de holstein-frísia, sete ou oito pretas por cada vermelha, caminhando pachorrentas. Exemplares dispersos de diferentes raças: uma charolesa, uma simmental-fleckvieh, uma ayrshire (ou talvez guernsey, ou então holstein-frísia vermelha também, nem sempre as distingo como deve ser).

Às vezes fico só a vê-las passar. Duas limousin à frente, vermelhas e musculadas, com os seus caracóis de encontro ao vento. Uma jersey elegante, que pára a olhar através do pára-brisas, com olhos de garotice. Um grupo razoável de holstein-frísia, sete ou oito pretas por cada vermelha, caminhando pachorrentas. Exemplares dispersos de diferentes raças: uma charolesa, uma simmental-fleckvieh, uma ayrshire (ou talvez guernsey, ou então holstein-frísia vermelha também, nem sempre as distingo como deve ser).

De vez em quando há duas ou três angus ao barulho, pretas e enormes, como aquelas entre as quais passeio o Melville nos Viveiros (essas, sim, dão magníficos bifes). Outras vezes são dois animais apenas, puxando um carro rangente num Bodo de Leite: um par de bois ramo grande, enormes como búfalos – cada um deles uma tonelada de carne e de unhas e de pêlo vermelho com que uma pessoa pode de facto comover-se, ao pôr-se de pé ao seu lado, imaginando a sua história.

Um homem que conduz esse carro de bois, com a sua aguilhada antiga. Dois rapazes de botas-de-cano e sweatshirts da Base, correndo com os seus bordões a tapar canadas, enquanto o patrão guia a manada pelo macadame com a sua carrinha. Uma família apenas, um pai e duas crianças, a mais pequena uma menina, arrastando três bezerras de um cerrado para o outro, muito preocupados com o trânsito.

Uma fila de carros alongando-se já entre as hortênsias. Nenhum apito. Nenhum insulto – paciência apenas, que estão a passar os homens de trabalho com as suas gueixas. A paisagem mudando radicalmente apenas porque mudam as raças de vaca. E eu ali, fixado naquela jersey que pára a olhar através do pára-brisas, com os seus olhos negros de garotice.

* Diário de Notícias, Janeiro 2015

January 14, 2015

Nevoeiro

Ao fim de algum tempo, deu por si de pé no centro do corredor, rodando o olhar entre as divisões que se abriam à sua volta, e julgou perceber melhor a matéria de que era feito o seu povo.

Ao fim de algum tempo, deu por si de pé no centro do corredor, rodando o olhar entre as divisões que se abriam à sua volta, e julgou perceber melhor a matéria de que era feito o seu povo.

Tudo oxidava. Os metais oxidavam, as madeiras oxidavam, o betão e os tecidos e os objectos oxidavam – e o que não oxidava ressequia ao sol, tombava à fúria do vento ou, sobrevivendo aos abalos de terra, deixava-se corroer pela água: primeiro um furinho apenas, fruto de alguma goteira oportunista, e logo um buraco maior, um barranco, uma derrocada.

E, no entanto, havia algo de belo nisso também, como se ao cabo de uma vida um homem pudesse enfim dizer, sem grande esforço metonímico, que as entranhas da terra se revolviam no seu próprio estômago.

Lembrou-se de Emanuel Félix. Repetiu em voz alta:

Coisa tão triste aqui esta mulher

com seus dedos parados no deserto dos joelhos

com seus olhos voando devagar sobre a mesa

para pousar no talher

Coisa mais triste o seu vaivém macio

p’ra não amachucar uma invisível flora

que cresce na penumbra

dos velhos corredores desta casa onde mora

Que triste o seu entrar de novo nesta sala

que triste a sua chávena

e o gesto de pegá-la

E que triste e que triste a cadeira amarela

de onde se ergue um sossego um sossego infinito

que é apenas de vê-la

e por isso esquisito

E que tristes de súbito os seus pés nos sapatos

seus seios seus cabelos o seu corpo inclinado

o álbum a mesinha as manchas dos retratos

O tempo chegaria, pensou. “O tempo chegará”, repetiu, mas na verdade não teve a certeza disso.

Havia algo de belo na sua tristeza.

Diário de Notícias, Janeiro 2015