Joel Neto's Blog, page 108

October 3, 2010

Viagem à luta de classes (heterodoxias da República)

Poucas coisas me divertem tanto como assistir a um português negociando a bica que, em momento de qualidade de vida, bebe depois do almoço. Do outro lado do balcão, o empregado vai respondendo com acenos, contorcendo-se de ansiedade, como quem espera a oportunidade de exercer o seu cunho piadético – e, no entanto, o nosso homem já vai por aí fora, em imparável monólogo. "Era uma bica. Italiana. Bem curtinha, se faz favor. Não, não, não! Não a tire a meias com outra: tire-a sozinha, de uma vez só, que fica mais forte. Isso. Boa. Chávena aquecida, está bem? Hã? O que é isso, ir de repente atender o cliente? Agora é a minha vez, meu senhor! Ah, assim sim. Obrigado. Ora, vamos lá... Hum, que cheirinho… Oh, mas que diabo é isto? Eu pedi curtíssima! Que gaita… Vá, dê-me lá o açúcar, pá. Há dias em que um homem não pode sair de casa."

A snobeira, já aqui o disse, é coisa de pobre – e esta que se exerce a pretexto de uma coisa como uma bica é, naturalmente, a dos mais pobres de todos. Acontece que a snobeira, em certas sociedades (e seguramente nesta em que passo grande parte do meu ano: a de uma grande cidade portuguesa, incluindo os seus pobres), pode ser uma ferramenta de enorme utilidade. Em Lisboa, pelo menos, é assim: uma pessoa pode ser modesta, ignorante e frágil, mas se puser um ar de superioridade ganha logo ascendente na relação com a pessoa em frente. Os pobres gostam de ser snobes porque também eles respeitam mais os snobes. Vêem um pobre igual a eles, mas exacerbando maneirismos, e logo pensam de si para si: "Este tipo, afinal, é selecto." Os pobres aprendem depressa a palavra "selecto". É outra das suas ferramentas para serem selectos. Ou snobes.

No fundo, o que estou para aqui a dizer não passa de uma variação do velho clássico da sabedoria popular: "Quanto mais um tipo se abaixa, mais se lhe vê o rabo" (acho que é assim). Os pobres, na ausência de outra sabedoria, estão cheios de sabedoria popular. E negoceiam a bica assim. E pedem o livro de reclamações aos gritos, embora depois raramente tenham retórica (ou sequer paciência) para o preencherem. E destratam o tipo que segue cheirando a álcool no autocarro, embora ele não esteja a fazer mal a ninguém. E deixam com as pontinhas dos dedos uma moeda de vinte cêntimos no boné do cego que toca concertina na rua. E falam ao telemóvel demoradamente e olhando em volta, para que todos se dêem conta de como são tão importantes que até acontece alguém, do outro lado, dignar-se a gastar um euro e meio de chamada só para ouvi-los durante aquele tempo todo.

Os pobres são sombrios e desinteressantes e maus e egoístas. Não perdem a oportunidade de colocar a pata em cima do pescoço do pobre ao lado – e, embora barafustando, o pobre ao lado acaba por respeitá-lo por isso. É triste ser pobre.

E, todavia, o que é teatro nos pobres é vida em surdina nos ricos. Todos os dias os vejo, nas praias finas e nos restaurantes da moda e à porta do cinema. Tratando os filhos por você, sim. Mas, sobretudo, falando muito alto. Dando instruções aos filhos muito alto. Fazendo perguntas sobre a ementa muito alto. Comentando o filme muito alto – e em nenhum momento pretendendo, com isso, que os outros percebam como verdadeiramente se exerce a autoridade sobre uma criança, que os outros encaixem que nem toda a gente vai ali para dividir uma calzone ou que os outros decifrem a intriga do filme.

O outros simplesmente não estão lá. Ninguém mais está lá. É como se o mundo fosse apenas do tamanho de uma cabina telefónica – e em nenhum momento, naturalmente, ali se colocam as angústias da aceitação, do respeito ou da admiração do outro (que, repito, simplesmente não existe). É o triunfo da falta de curiosidade – e isso é bem mais deprimente e bem mais sombrio do que a snobeira dos pobres. Não há nada mais triste do que a falta de curiosidade. Nem mais pobre. Nem mais cómico. Aliás: das poucas coisas que me divertem mais do que assistir a um português negociando a bica que, em momento de qualidade de vida, bebe depois do almoço, uma delas é ficar a ouvir o monólogo ensurdecedor dos ricos à porta do cinema.

CRÓNICA ("Muito Bons Somos Nós")

NS', 2 de Outubro de 2010

(imagem: © www.hermes-press.com)

September 25, 2010

A tragédia é esta

Falamos do fim dos jornais como se ele fosse uma inevitabilidade – e o mais provável é que o seja. Todas as semanas um jornal importante deixa de imprimir-se. Um dos últimos foi o Jornal do Brasil, instituição a caminho do 120º aniversário – e um dos próximos há-de ser o New York Times, cuja direcção já estuda o momento em que usará a frase que todos quisemos um dia usar (embora noutras circunstâncias): "Parem as máquinas!" Os que estão financeiramente mais sólidos acantonam-se no suporte virtual. Os que estão mais aflitos simplesmente fecham. E mesmo aquela expressão, "financeiramente mais sólidos", deveria vir entre aspas. No essencial, está tudo aflito – é questão de perceber em que grau de aflição se encontra cada um.

Olhamos para o exemplo da televisão e facilmente o percebemos: talvez tivesse havido uma oportunidade para nós também. Colocada perante um dilema de origem semelhante, a TV soube reconverter-se. Percebeu que só a sua dimensão lúdica poderia salvá-la – e, a certa altura, investiu de tal maneira nessa dimensão, monitorizando com tal cuidado as respostas do público, que foi a própria world wide web (para que é que eu estou com coisas: a Internet) quem se sentiu na obrigação de vir ao seu encontro, presenteando-a com as mais mirabolantes propostas para potenciar o crescimento.

Com os jornais, nada disso aconteceu. É claro que eles tinham, desde o início, a marcha dos tempos em seu desfavor: ver TV é mais fácil do que ler um jornal – e aquilo que o homem do século XXI procura, aparentemente, é a facilidade. A verdade, porém, é que não souberam antecipar-se. Apostaram todos em sites, mas nenhum deles com uma decente articulação entre suportes. Nem as melhores soluções entretanto testadas evitaram a marginalização. Hoje, toda a gente o sabe já: os jornais impressos são um modelo de negócio datado – e as propostas que a senhora dona Internet lhes apresenta já nem são para potenciar-lhes o êxito, mas para proporcionar-lhes a sobrevivência, o que diz bem da sua subalternidade.

Problema suplementar: ninguém percebeu ainda como será possível recuperar os leitores para o mundo virtual continuando, mesmo assim, a pagar a renda. Ao longo de 15 anos, tentámos de tudo: sites grátis e sites a pagar, newsletters e widgets, aplicações especiais e de novo sites grátis. Nada. Nas soluções gratuitas, falhou a publicidade. Nas soluções oneradas, falharam os assinantes. Fracassou tudo, basicamente – e, se agora nos enchemos de esperanças no iPad e no Kindle, é mais por não nos podermos dar ao luxo de não nos enchermos delas do que por qualquer outra coisa. O mais provável é que usar a expressão "futuro dos jornais" seja já um paradoxo.

O perfil do leitor mudou – e todos nós, leitores, contribuímos para isso. Hoje em dia, já nem sequer há leitores. Eu não sou um leitor: sou, quando muito, um respigador. Às vezes estou a comentar uma notícia com um amigo, e logo ele me pergunta: "Onde leste isso?" Raramente sei responder. Tenho o computador e o telemóvel e a televisão ligados em permanência, com o Google Reader a sufocar-me de headlines e o FaceBook a fuzilar-me de fait-divers e os canais noticiosos a cercarem-me de breaking news – simplesmente já não sei, a não ser que tenha um jornal na mão, de onde vem e para onde vai cada coisa.

Porque mesmo eu, que há uma mão-cheia de anos vivo da medição das importâncias, do estabelecimento de prioridades e da pesagem de prós e de contras, continuo a precisar de alguém que me garanta uma equação hermética de mundo – e, na inexistência dela, já vou, atarantado perante os links dos links dos links, perdendo curiosidade. Eis, pois, a suprema tragédia disto tudo: a morte da curiosidade. Quanto ao resto, não me preocupo: sei assentar um tijolo, sei conduzir um táxi, sei disparar uma caçadeira – e, aliás, tenho aqui, do outro lado da janela desta casa açoriana de onde às vezes vos escrevo, um cerradinho há demasiados anos em pousio, ansioso por que eu lhe crave o alvião e o encha de batatas greladas. À fome não morrerei. Talvez morra estúpido. E morrerei de certeza bisonho.

CRÓNICA ("Muito Bons Somos Nós"). NS', 25 de Setembro de 2010

September 18, 2010

Idade da Pedra

Não sou eu que o digo, é o calendário que o determina: está de volta o Outono – e com ele, muito em breve, o frio (o que é mau), a chuva (o que é péssimo) e a trovoada (o que é pior ainda). Sou contra, principalmente num ano com quase onze por cento de desemprego. Mas já me conformei – e, entretanto, vou tentando celebrar as pequenas coisas. Por um lado, vai tornar a chover-me em casa. Pelo outro, posso voltar a usar casacos, que é talvez a única razão plausível por detrás da invenção das estações frias – e, ainda por cima, ficarei por um meses a salvo das barrigas de grávida nuas.

Não sei se é da meia idade, se apenas da melancolia: o facto é que hei-de para sempre recordar o ano de 2010 como aquele em que vi mais mulheres bonitas dispersas por Lisboa. Altas e baixas, magras e até gordinhas, portuguesas e estrangeiras, sofisticadas e até sopeirinhas: cruzei-me com mulheres bonitas de todos os géneros, de todas as idades e a todas as horas do dia – e em quase todas elas pude desfrutar de um determinado grau de nudez, quase sempre maior do que eu gostaria um dia de ver em filha minha, mas em todo o caso um tanto consoladora para alguém que, tendo vivido a pós-adolescência há pouco mais de uma década, ainda a viveu num tempo em que uma mini-saia era notícia.

Basicamente, foi um Verão divertido. A não ser naqueles dias em que me apareceu pela frente uma grávida semi-nua, exibindo obscenamente a enorme barriga por debaixo de um minúsculo top que ainda há meia dúzia de anos consideraríamos menos do que um sutiã. A sério: para além de mulheres bonitas, vi este ano mulheres bonitas fazendo quase tudo aquilo que me repugna numa mulher: urinando entre os automóveis estacionados sem sequer pedirem a uma amiga que as protegesse dos mirones, vomitando as bebedeiras debruçadas sobre bancos de jardim sem sequer fazerem de conta que a rúcula lhes tinha caído mal, dizendo palavrões aos gritos sem sequer se esforçarem por provar-se portadoras do Síndrome de Tourette. Tudo isso fui capaz de relevar. Pelo meio, uma grávida semi-nua fez-me sempre perder as estribeiras.

Cometei-o numa espécie de roda de amigos – e fui acusado de tudo: de machismo e de reaccionarismo, de insegurança e até de inveja (verdade: de inveja). Que nada daquilo é erótico, que a gravidez é apenas um estado de graça, que um biquíni na Costa da Caparica e um top de grávida no Chiado são uma e a mesma coisa, que no fundo sou parvo e pouco mais do que isso. E, no entanto, não sou parvo o suficiente para não perceber o que está em causa. Há duas coisas que uma "mulher do século XXI" faz questão de deixar bem claras: que pode fazer tudo o que lhe apetecer; e que ser mulher é muito mais do que ser homem. Não discuto nem uma nem outra. Mas não deixo de registar que uma barriga de grávida passeando nua pela cidade, como aliás uma mama amamentando nua no metro, afirma as duas ao mesmo tempo.

No mais, peço apenas o mínimo. Acredito no decoro, mas já nem decoro peço. Acredito no pudor, mas até isso já aceito como apenas mais um sinal de que sou, em definitivo, um caso perdido. Só peço, pois, para não ser assaltado pela intimidade de outrem. Dir-me-ão: mas uma barriga de grávida é a coisa mais natural do mundo. Pois também uma vagina. Até para uma vagina, porém, eu começo a estar preparado – afinal, eu vejo-as urinar entre os automóveis (mesmo grávidas, acreditem, mesmo grávidas). Quanto aos seus bebés, pelas almas: protejam a intimidade deles. Protejam a sua intimidade com eles. E, sobretudo, não me obriguem a entrar nessa intimidade, que é como ouvir um pedaço de plástico riscando o vidro: até um arrepio na espinha me provoca.

Entretanto, não me esquecerei desta nova obsessão pelo "naturalismo", pela "organidade" – pela crueza. Não tarda, e na ausência da prometida Idade do Gelo, haveremos, enfim, de regressar à Idade da Pedra. Voltaremos a andar de quatro, garanto-vos – e em breve até de sapatos para as mãos precisaremos. Ora aí está uma bela ideia de negócio: sapatos para as mãos. Esta crise não durará para sempre.

CRÓNICA ("Muito Bons Somos Nós"). NS', 18 de Setembro de 2010

September 12, 2010

Crónica onde se fala de sardas e escabeche

Tirei poucas fotos ao longo da vida, e uma boa parte delas perdeu-se com as derivas geográficas, a má mordomia em geral e a formatação inadvertida de um certo disco de back-up onde eu colocara o coração (e com a qual partiram também livros e cartas de amor, filmes e canções, projectos profissionais e ficheiros com que cultivei a ilusão de ter mão na minha contabilidade pessoal). Não importa: já fiz o meu luto. O facto é que as fotos que me restam, em papel ou em formato digital, chegam para prová-lo: nasci com um problema qualquer nas hormonas (sim, eu também sou um coitadinho), com graves consequências para o comportamento do meu hipotálamo – e percorrer cronologicamente aquelas imagens é como assistir ao percurso de vida de um iô-iô, de um acordeão, gordo aqui e magro acolá, para cima quando cheguei ao liceu e para baixo quando entrei na faculdade, sugando fole quando comprei uma casa e esgotando um restinho dele ao fim de dois ou três anos numa revista semanal, onde sempre se tinha uma vaga aparência de qualidade de vida (coisa que nos jornais diários nunca ninguém teve).

Pelo meio, como qualquer outro homem desta transição de século, andei numa série de ginásios. O último, por acaso, foi o que menos mal tolerei: regra geral, a companhia era tão tonta como a que os restantes me propiciavam, mas entretanto havia a Mariana, uma académica de Matemática com que eu trocava olhares de delírio sempre que o povo se punha a conversar, aplicando conjugações verbais da primeira pessoa do plural a frases com a terceira pessoa do singular como sujeito – e ainda por cima havia a Sandra, lá em cima no palco ou lá à frente na bicicleta, namorando-nos a todos por detrás dos seus cabelos negríssimos e das suas sardas incertas até ao dia em que apareceu na infra-estrutura um musculoso que a engravidou em três semanas e não houve mais namoricos para ninguém. A esse, abandonei-o por causa das derivas geográficas (embora não me tivessem faltado as ânsias de má mordomia, que as sardas são mesmo assim). Aos restantes, deixei-os quase sempre em resultado de outro factor ainda, de que por acaso ainda não vos falei nesta crónica: a sensação de "para quê?".

Às vezes, nem chegava a participar numa aula que fosse: ia lá inscrever-me, pagava logo um ano inteiro de quotas – e depois metia-se não sei o quê, um almoço aqui, uma bilharada ali, um depilação ao nariz acolá, e já não havia exercício para ninguém. Alguns, chegava efectivamente a frequentar. Aqui e ali, fazia um banho turco, mas era raro: dois minutos a olhar para ontem deixam-me cheio de fornicoques, com direito a erupção cutânea e tudo – e a presença de um livro sempre provocou nos meus companheiros de cabina notórios desejos de sangue. As mais das vezes, pegava em pesos, o que me parecia narcisista (e, aliás, bastante frustrante para quem não tem o que ver ao espelho), suava como um paquiderme em cima da bicicleta ou ia à aula de uma daquelas modalidades com nomes americanos e que consistiam em dar saltinhos com halteres na mão frente a raparigas desgraçadamente bem menos giras do que a Sandra. Pois ao fim de três semanas já as empregadinhas da Zara sabiam o meu nome, o que me aborrecia. Três meses depois já havia um passeio qualquer a um rio ou a uma montanha, com o fito de promover o entrosamento. E após meio ano já começava eu próprio a chegar eu a casa, fresquinho do banho, pedindo uma bolacha de água-e-sal e suspirando, todo feliz: "Caramba, a aula da professora Andreia, hoje, foi brutaaaaal!" Antes que se me ressequissem os últimos neurónios, pois, vinha-me embora.

Aqui há umas semanas, encontrei um milagroso envelope com fotografias antigas – e, apesar do constrangimento do iô-iô e do acordeão, pareceu-me que irradiava sempre do meu olhar um brilho mais intenso nas fotos em que estava gordo. Estou decidido, pois: em não morrendo de outra coisa, quero morrer disto – e, se o médico continuar a insistir nisso das dietas e do ginásio, como tornou a fazer por estes dias, hei-de deixar de molhar o pão no escabeche, o que já será suplício que chegue.

CRÓNICA ("Muito Bons Somos Nós"). NS', 11 de Setembro de 2010

September 5, 2010

O mundo é um hospital (bullying sobre Foucault)

Por esta altura, já aprendi tudo o que é preciso. O menino dá erros ortográficos nos ditados da escola? É disléxico. O adolescente é malcriado como o raio, capaz de partir a cara à professora de Inglês e, provavelmente, à mãezinha também? É hiperactivo. O estudante universitário é um preguiçoso dos diabos, em borga atrás de borga, sem qualquer projecto de vida e com menos vontade ainda de discuti-lo? Padece de depressão. O adulto tem um mau feitio que não se pode? É bipolar, claro. O velho não pára quieto na cama, azedo como sei lá o quê, quase de certeza só para não deixar dormir a desgraçada que há quarenta anos lhe atura as manias (perdão: as idiossincrasias)? Tem aquela doença nova, como é que se chama – ah, "sindroma das pernas inquietas".

É o triunfo do eufemismo, o século em que vivemos. E não há melhor eufemismo do que representar o papel do coitadinho, assuma que forma assumir a coitadice. Um drogado não é um drogado: é um toxicodependente – precisa de ajuda. Um ladrão não é um ladrão: é um cleptomaníaco – precisa de ajuda. Um ateador de fogos não é um ateador de fogos: é um pirómano – precisa de ajuda. E aí vamos nós, de médico em curandeiro, de psiquiatra em psicólogo, de médium em bruxo encartado – tudo nas mãos da medicina, tudo cheiinho de esperança no doutor Bob Proctor, tudo na expectativa de que os espíritos se condoam de nós, tragam consigo os extraterrestres mais bem-intencionados da galáxia e possamos todos, enfim, ser resgatados na cauda do cometa.

Tudo bem: são as parvoíces (perdão: as disposições) deste tempo. Mas a mim, que por esta altura já nem sequer tento escapar à fama de moralista, chateia-me que ninguém seja já responsável pelas suas acções. E chateia-me ainda mais que, na base dessa desresponsabilização (não, não: dessa irresponsabilidade), esteja quase sempre aquele que é, ao mesmo tempo, o mais humano e o mais irritante dos defeitos (perdão: das condições): a preguiça. Querem mesmo saber qual foi, de todas as sete vítimas de John Doe, o vilão de David Fincher, aquela cujo martírio menos me custou? O tipo que estava há não sei quantos meses deitado na cama, sem comer e sem beber, transformado numa múmia na qual, apesar de tudo, restava um nadinha de vida.

Perante a preguiça, todos os restantes pecados mortais parecem-me irrelevantes. E, se pensam que se trata apenas de moral protestante, dos velhos ditames calvinistas engolidos na infância e carregados aos ombros, de forma especialmente freudiana, ao longo da vida, pensem melhor. Eu também sou um preguiçoso. Somo-lo todos – está-nos no sangue, na natureza, na embalagem social (está-nos em tudo). A diferença é esta: conscientes de que têm uma só vida, e mesmo que a espaços se convençam das mais mirabolantes vidas póstumas, alguns, de forma um tanto quimérica, decidem fazer alguma coisa com ela; já outros, de modo especialmente cínico, preferem enterrar o talento e esperar o regresso do amo. E eu, sendo seguramente um moralista chato e cinzentão, estou muito longe de ser tão cínico quanto às vezes me esforço por parecer.

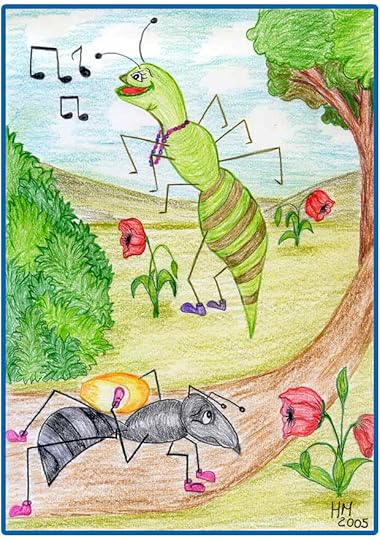

Para mais, o preguiçoso é normalmente um fofinho – e não há nada mais irritante, para alguém que há décadas se empenha em transcender a sua vil condição de preguiçoso, do que um fofinho por todas as razões erradas. É que o preguiçoso militante não se limita a viver o seu ócio à distância: chuta para cima de nós todas as responsabilidades que consegue, a seguir pede-nos dinheiro emprestado – e depois ainda se põe com aquela carinha, que é disléxico, que é hiperactivo, que é bipolar, que está deprimido, que tem o sindroma das pernas inquietas e, por isso, ou são os espíritos ou somos nós, sozinho é que ele não vai lá de certeza. Eis, enfim, a minha suprema tragédia: não consigo tolerar a cigarra. E, depois de mais um mês de Agosto esquizofrenicamente agarrado à máquina e a ouvir falar de atestados e de baixas médicas e de desenfianços e de toda a parafernália de expedientes a que hoje se recorre para recuperar as férias precocemente gozadas, achei que não devia acabar o meu Verão sem um pequeno ajuste de contas.

Escravos do sistema? Nós?!

CRÓNICA ("Muito Bons Somos Nós"). NS', 4 de Setembro de 2010

August 28, 2010

O seu filho está deprimido (mais do que é costume)?

Estou naquela fase da vida em que se começa a ter amigos com filhos à porta da faculdade – e, inevitavelmente, vou-me solidarizando com as suas causas. Para alguns, o dinheiro até nem é problema; para outros, é um suplício. Não importa: de cada vez que vou jantar a casa de um deles, é inevitável que, em algum momento, o rebento pronuncie a palavra "Erasmus". Independentemente do orçamento familiar e da cidade para onde vai ter de mudar-se, do grau de esforço que terá de empreender para conseguir acabar a licenciatura e mesmo das notas com que se candidata (e das quais resultará um lugar numa universidade pública ou um esforço suplementar dos pais para pagar o curso ao menino) – o facto é que o miúdo pode ainda não saber quase nada sobre o que o espera, mas de uma coisa já está certo: "tem" de "fazer" Erasmus. E eu, gelando por ele, gelo sobretudo pelos meus pobres amigos, que é sobre quem recairão os trabalhos quase todos.

Não me entendam mal: eu também fui mau aluno, eu também gastei mais dinheiro aos meus pobres pais do que aquele que eles podiam despender – e, aliás, tendo nascido na Terra Chã e filho de protestantes, numa espécie de bolha a que bem poderíamos chamar "uma ilha dentro de outra ilha dentro de outra ilha ainda", também tive, de alguma forma, o meu próprio Erasmus, que foi Lisboa. Mais: quando vi "A Residência Espanhola", aqui há uns anos, senti pena de não ter embarcado um dia para Barcelona, para Berlim, até para Cabul – e, no momento em que me dei conta das moças que a certa altura passaram a encher Lisboa à noite, tanto nos sábados de Verão como nas terças e nas quartas-feiras de Inverno, mais ainda lamentei a minha condição de menino-de-coro-que-um-dia-percebeu-que-andava-a-atirar-borda-fora-o-suor-dos-progenitores-e-foi-antes-vergar-a-mola-que-de-resto-é-a-única-coisa-que-alguma-vez-soube-fazer. De maneira que esta não é apenas mais uma crónica moralista, embora me custe agora violar essa tradição tão laboriosamente cultivada estes anos todos. É experiência mesmo. É observação. E, aliás, é estatística.

Três quartos dos miúdos que vejo regressar do famigerado Erasmus vêm deprimidos. A maior parte das vezes, trazem um sorriso nos lábios – e nem eles, nem os que os rodeiam percebem de imediato que vêm deprimidos. Caramba, eles conheceram um pedacinho do mundo, falaram outra língua, tomaram contacto com uma cultura diferente, beberam copos sempre que lhes apeteceu, seduziram gordinhas nas casas de banho de discotecas underground e, entretanto, não tiveram de corresponder a quase nada do ponto de vista académico: têm tudo para estarem felizes com a experiência, com a aprendizagem, com as memórias – deprimidos é que não hão-de estar, com certeza.

Problema: ao fim de seis meses, o resto do curso já não os seduz assim tanto. Se o curso já estava completo, então é a monografia que nunca mais chega. E, se a monografia já fora entregue, então são as cartas com os currículos que tardam em conhecer o aconchego do marco do correio. Bem vistas as coisas, eles não sabem ainda exactamente aquilo a que querem dedicar-se. Pensavam que queriam ser engenheiros, médicos, advogados, economistas, mas entretanto a sua vocação talvez seja outra – e, ainda por cima, o chamado mercado de trabalho, com os seus ordenados miseráveis, a sua precaridade e as suas promoções por tudo menos pelo mérito, parece-lhes agora uma autêntica palhaçada.

Tenho uma teoria sobre isto: em vez de regressarem e darem de caras com um paízinho triste e sem chama, eles perceberam que os outros países são tão tristes e tão sem chama como o nosso – e, de repente, olham em frente e concluem que o mundo é todo uma merda e que nem sequer emigrando se pode escapar a ela. Não sei: talvez seja outra coisa. Mas isso é o menos: o que importa é que estão deprimidos, que não fazem um esforço – e que, mais dia menos dia, vão usar a expressão "ano sabático". E o meu grande conforto é que, não tendo filhos agora, na altura em que filho meu chegue à faculdade, já nem sequer haverá Europa, quanto mais Erasmus.

CRÓNICA ("Muito Bons Somos Nós"). NS', 28 de Agosto de 2010

August 22, 2010

Mas tudo errado mesmo

É que eu dei e recebi conselhos ao longo de uma vida, chorão que sempre fui, tanto quanto vampiro das emoções dos outros (e até, talvez, um pouco voyeur) – e isto sei-o bem: dezoito dezanove-avos dos conselhos que trocamos hoje em dia não só não servem para nada de bom como, inclusive, podem ter um alcance especialmente pernicioso na vida do aconselhado. Diz o povo que "Se os conselhos fossem bons, não se davam: vendiam-se" – e a verdade é que, enganando-se em tanta coisa, como não me canso de repetir, também nisto o povo acerta.

Hoje em dia, e de cada vez que vejo duas almas aconselhando-se sobre uma mesa de café, a primeira coisa que procuro despistar é aquilo que venho a encontrar mais depressa: sinais de que, parecendo estar ambos a falar da vida do outro, dos seus problemas e das suas angústias, estão na verdade os dois a falar sobre si próprios. Podia haver aqui algo de sábio, entendendo a vida como um jogo de espelhos com os quais temos todos a aprender, mas infelizmente não é assim: tudo não passa de egocentrismo mesmo.

De resto, ninguém faz perguntas, que é a única forma de colocar os outros a pensar – e, se as faz, a última coisa que quer ouvir é as respostas. No fundo, até as maiores tragédias dos outros são apenas breves trechos da nossa vida pessoal. E com a maior das facilidades dizemos coisas assim: "Parte para outra!", "Isso já não dá nada, pá!", "Separa-te, mas é!" E, efectivamente, muitos separam-se. E, as mais das vezes, passam cinco anos à toa na vida. E quase nunca o conselheiro está lá para mais conselhos, porque entretanto tem outras vidas para devorar até que, enfim, satisfaça a sua sede de lágrimas, de sangue e de voueyrismo.

Ao Zé, de aqui vos falei na semana passada (vocês sabem, aquele que tem mais é de partir para outra, porque querer acordar todos os dias abraçado à mulher "não chega"), sei bem o que está a acontecer: está a ser castigado. As mulheres têm prazos muito diferentes dos nossos. Para muitas, e como para Deus, um dia é como mil anos e mil anos como um dia – e as mulheres decentes castigam-nos, às vezes até durante muito tempo, mas não deixam nunca de monitorizar os nossos movimentos, inclusive entendendo o nosso desvario em busca de ternura como parte da pena a cumprir. No fim, o objectivo é quase sempre a reabilitação.

Com o que elas não contam, claro, é com uma "amiga lá de casa" disposta a destruir o plano, na suposta boa-vontade de os libertar aos dois daquele chove-não-molha. "Mas, afinal, o que é que sentes, Zé? Sentes assim uma loucura, um arrebatador desejo de atirá-la contra a parede, de rasgar-lhe as roupas, de possuí-la à bruta?", pergunta esta. E ele: "Bom, eu só queria ficar ali a dormir abraçado a ela …", balbucia ele. E ela: "Então não chega, ó Zé. Mas não se está mesmo a ver?"

Parece uma coisa vinda das calendas da revolução sexual, do género: uma mulher tem direito a sexo todos os dias, à bruta quando lhe apetece e aos miminhos quando lhe dá jeito – e, se não o tiver todo à horinha certa, e mais os telefonemas e as flores e os pequenos-almoços na cama e os jantares à luz de velas e tudo o mais que entretanto o senhor Nicholas Sparks escreveu num livro e a senhora Júlia Pinheiro disse numa entrevista, não lhe resta outra opção senão ir bater à porta do vizinho – e o seu descartável amoroso tem mais é de pôr-se a andar depressa, à procura de uma dona de casa horrorosa qualquer que esteja disposta a tolerar a sua presença.

Sobre essa instituição que são as amiguinhas lá de casa, com o seu invariável desejo de se tornarem proprietárias de todos os homens da equação, dos outros tanto quanto do seu próprio – mesmo que sem pecado, sim, mesmo que sem pecado –, ainda hei-de voltar a escrever. Para já, registo apenas que, perante um homem desesperado, logo surjam uma série de vampiros com uma espécie de amorómetro na mão, na ignorância absoluta da imensa multiplicidade de formas que o amor assume e no desejo incontido de colocar o mundo todo a viver segundo as parcas regras que a sua ignorância é capaz de conceber. Esta espécie é um absurdo.

CRÓNICA ("Muito Bons Somos Nós"). NS', 21 de Agosto de 2010

August 14, 2010

Está tudo errado connosco

"Mas o que é que sentes, afinal?", perguntara-lhe ela. "Sentes assim um estremeção, uma loucura, um inesperado e arrebatador desejo de atirá-la contra a parede, de rasgar-lhe as roupas e de possuí-la ali mesmo, à bruta, com a praceta toda em choque perante os gemidos que vocês emitem pela janela?"

Isto contou-mo ele depois. Estávamos numa esplanada de Lisboa, com o sol jorrando sobre as nossas nucas – e a conversa, como sempre acontece com os homens atónitos, derivou para a intimidade. Zé está separado há quase um ano. Tem vindo a adiar uma conversa sobre o divórcio, mas sabe que não tarda vai ser preciso andar com a vida para a frente – e é esse o abismo que vem encarando agora, na certeza de que nenhum debate dessa natureza se conclui sem que antes se abram portas e janelas que depois nunca mais se consegue fechar.

Por sua vontade, há que dizê-lo, não tinha havido separação nenhuma. Ainda uns dias antes, ao ir devolver a filha à mulher depois de mais um daqueles fins-de-semana de McDonald's e Dance Dance Revolution que agora constituíam o momento alto da sua quinzena, ele estendera a miúda à mãe, vira-a fechar a porta atrás de ambas e morrera de novo por dentro. Mas também por isso começava a tornar-se urgente ter "a conversa", sob pena de dores ainda mais prolongadas. E o que lhe faltava, embora não fosse pouco, era perceber de onde vinha aquele desabamento em que agora redundavam os seus domingos à noite, uma vez a cada quinze dias.

Porque ele tem saudades, sim. Porque, por ele, as coisas teriam continuado iguais a sempre. Porque, se há anos vinha trabalhando de mais, era por não ter alternativa – e porque, mesmo trabalhando de mais, mesmo negligenciando um tanto a relação a dois, mesmo dedicando à miúda todo o pouco tempo livre que tinha, aquele beijo que trocava à noite com a mulher, até escassos onze meses antes, ainda era o selo diário de uma vida pouco menos do que perfeita.

Mas, de facto, nunca se colocara a questão aparentemente essencial: de que sentia agora saudades – da mulher ou apenas da família? Pois para isso mesmo viria a elucidá-lo uma amiga lá de casa, em longo telefonema, determinada a ajudá-lo a pensar na vida. Afinal, Zé, o que é que tu sentes? Isso não será só por causa da cachopa? Não estarás a confundir amor com carências? Não estarás a ser apenas mais um sacana que só quer a sua familiazinha toda no lugar certo, para depois poder andar dezasseis horas por dia a brincar aos consultores, sem atenção às necessidades da mulher?

"Sentes assim um estremeção, uma loucura, um arrebatador desejo de atirá-la contra a parede?", resumira ela, em jeito de teste do algodão. "Bom, pondo as coisas assim, acho que não. Eu só queria ficar ali com ela, dormir abraçado a ela, acordar ao lado dela…", balbuciara ele. E ela: "Não chega."

Portanto, "Não chega" – eis como as pessoas se aconselham mutuamente, hoje em dia. "Não chega" um homem desabar perante a impossibilidade de voltar a dormir abraçado à mulher com quem viveu quinze anos: é preciso que, ao vê-la, seja possuído ainda por um arrebatador desejo de atirá-la contra a parede, rasgar-lhe as roupas e possuí-la à bruta. "Não chega" um homem andar há um ano a bater com a cabeça nas paredes, sem Norte nem Sul: é preciso que deseje ainda a sua mulher como a desejou no primeiro dia.

"Não chega" um homem ter saudades da sua família, daquilo que construiu em conjunto com a mulher: é preciso que esqueça as crianças, a casa, as rotinas e os objectos, concentrando-se apenas nos cheiros originais – e, se em algum momento a mulher vacilar perante a sua atarantação, quase disponível para perdoar-lhe o trabalho em excesso e a dar-lhe nova oportunidade de ser um homem a sério, mesmo que no Verão seguinte tenha de ficar tudo a passar férias em casa por causa da dívida do cartão de crédito, rapidamente surgirão duas ou três compinchas prontas a lembrá-la de que era o que faltava, ou há sexo animal, rosas sobre a almofada todos os dias à noite e poemas de Wordsworth lidos em voz alta pela madrugada fora, ou nada feito. Pena tenho eu de que esta coluna seja de quatro mil caracteres apenas. Não chega.

CRÓNICA ("Muito Bons Somos Nós"). NS', 14 de Agosto de 2010

August 7, 2010

Uma noite no Algarve

"Mas tu estás preta!", grita uma das raparigas entretanto já sentadas à mesa. São onze da noite da última sexta-feira de Julho – e eu estou na pior condição em que se pode estar às onze da noite da última sexta-feira de Julho: jantando sozinho num restaurante mediano do Algarve dos sonhos da classe média.

Um pouco mais abaixo, piscavam os néons do casino, com as suas sempre reiteradas promessas de mulheres bonitas, vida à grande e escrupuloso respeito pela velha máxima de que, no fim, a Casa ganha sempre. Dos lados da marina vinha um som abafado de gente em delírio, feliz por ter conseguido atravessar a ponte, resistir durante 250 quilómetros aos avisos da Prevenção Rodoviária e sobreviver, enfim, a mais um ano de tanta chatice, tanta mentira e tanto imposto.

Pequeno e silencioso, aquele parecera-me o sítio ideal para jantar depressa e recolher. Ao fundo, o Benfica marcava golos, mas tão baixinho que quase era possível eu ficar simplesmente a ler, esperando o entrecôte, sem ressentimento por o Benfica estar a marcar golos.

Até que, de repente, um rebuliço. Rapazes em algazarra, pedindo "uma mesa para muitos, quinze ou vinte, já se vê". Mercedes e Audis e "BêÉmes" apitando por todos os lados, com gente que vai chegando cheia de fome e alegria. Raparigas entrando quase a correr, aos gritinhos, para caírem nos braços umas das outras.

E, finalmente, a morena. Grandalhona, escultural, quase assustadora. E aquela frase repetida por todos e cada um dos convivas já sentados à mesa, aguardando-a mais do que qualquer outra coisa: "Mas tu estás preta!", "Ganda bronze!", "Uma semana e ficaste logo assim?", "Anda cá ao papá, ó boa!"

O "Anda cá ao papá, ó boa!" acrescentei-o eu agora, que ninguém teve coragem de dizê-lo. Mas sei que todos o pensaram (que diabo, até eu o pensei, embora num momento de fraqueza) – e todo resto da hora e meia que ainda tive de esperar pelo bife, assim como cada um dos cinco minutos que levei a devorar aquilo tudo e a pôr-me a andar dali para fora, foi daquela sorte: um desfile de "bronzes" e de "náites" e de "duhs" e de "iás" e de "é assins" e de "vai lá, vais" – essa parafernália de recursos de que os abençoados dispõem para prolongar durante horas uma conversa a pretexto de um bronzeado excessivo, de um telemóvel meio avariado ou apenas do número de tipos que tombaram à passagem da grandalhona durante os 26 exactos segundos que ela levou a percorrer a distância entre o Opel Corsa estacionado sobre o passeio do outro lado da rua e aquela cadeira mesmo ao meio da mesa que os rapazes mais diligentes lhe haviam reservado, varrendo as restantes raparigas para as pontas.

E eu fiquei a pensar em como é bom dar um salto ao Sul em Agosto, fazer duas reportagens a correr, encaixar 18 buraquinhos de golfe no meio delas e zarpar depressa para Lisboa. Porque, se há um mês em que efectivamente se está bem em Lisboa, é Agosto.

Os quiosques estão fechados. A mercearia da Dona Ana também. E, no entanto, tudo o resto são vantagens: o trânsito é pouco, as betoneiras e os martelos e as rebarbadoras e os caterpillars estão parados – e, sobretudo, os lisboetas estão todos de férias, algures entre uma fila de automóveis, uma praia sem casas de banho e um bar a tocar a Shakira, com o DJ aos berros: "Everybody is in the house!"

E, se vos parece que estou desactualizado, que este tipo de entretém e este tipo de linguagem e este tipo de atmosfera são datadíssimos, coisa dos anos noventa e mais nada, desenganem-se já. Eu também pensava que já não havia "BêÉmes", "náites" e "bronzes" (sobretudo "bronzes", essa pinderiquice suburbana que desde o princípio rescendeu a douradinhos de cebolada, consultórios sentimentais da revista Maria e filmes com o Richard Gere) – e, no entanto, ali estavam eles todos, desfilando à minha frente, apesar do século XXI, apesar dos raios UVA, apesar dos assassinos em série.

O Algarve em Agosto é um regresso ao Portugal do passado – e lembrarmo-nos de que esse Portugal ainda existe, mesmo que só por uma noite, ajuda-nos a compreender uma série de coisas.

CRÓNICA ("Muito Bons Somos Nós"). NS', 7 de Agosto de 2010

August 1, 2010

A fórmula do ódio

Às vezes guardamos as coisas também em função das datas em que elas ocorreram. Por exemplo: se eu me lembro tão bem de que um dia caiu na Terra Chã uma granizada tal que nem os automóveis conseguiam brincar às suas habituais corridinhas, foi porque nesse dia fiz dezassete anos – e porque, para além de apanhar uma daquelas constipações que nunca mais passam, tirei então uma das poucas fotos que vim a resgatar à adolescência. Se eu me lembro tão bem que Carlos Queiroz foi um dia competente, é porque faço anos a 3 de Março – e porque foi precisamente a 3 de Março de 1989, data do meu décimo quinto aniversário, que Abel desferiu aquele petardo com o pé esquerdo que me fez sentir campeão do mundo pela primeira e única vez na vida. E, se hoje me lembro tão bem de Carla, também será, de alguma forma, porque ela morreu igualmente a 3 de Março, mais concretamente no dia em que eu fazia dezasseis anos.

Não éramos amigos. Ela era um pouco mais velha e incomparavelmente mais bonita – e às mulheres bonitas do liceu de Angra, nunca percebi porquê, jamais sobreveio o entendimento sobre os muitos encantos do meu acne. Na verdade, Carla era namorada do meu professor de Educação Física, um malandrim bonito e criativo que hoje vive na Finlândia mas passa dois terços do tempo no Japão, a treinar patinadores olímpicos. Adiante: Carla morreu em cima da sua scooter, abalroada por um condutor temerário que se despistou no viaduto sobre Vale de Linhares. Não sei se o homem estava bêbedo ou não: sei que foi assim que quisemos todos vê-lo – e que no dia seguinte, bem de manhã, a professora de português, uma mulher linda e inteligente que só muito anos depois, quando nos reencontrámos em papéis diferentes, eu percebi que não era tão linda nem tão inteligente quanto eu pensava, lá nos levou todos à sala de espera do tribunal, onde poderíamos ver ao vivo o assassino, que devia ser presente ao juiz.

Mais sensato do que os vários professores que acorreram à comarca com os seus pequenos exércitos atrás, o magistrado nem chegou a deixar sair o homem dos calabouços. Lembro-me de que, de alguma forma, me senti aliviado com isso. Por outro lado, eu levava um murro preparado para dar naquele homem, assim que ele passasse no corredor. Todos o levávamos – e, quando enfim voltámos para as aulas, restaurada a ordem na escola, passou ainda bastante tempo até que conseguíssemos vencer a revolta e a frustração de alguém que se fizera ao caminho com um murro para dar e, afinal, fora obrigado a voltar com ele no bolso. Pois hoje, quando vejo as altercações dos chamados populares em torno de assassinos acabados de capturar pela polícia (como o serial killer de Carqueja, sim, exactamente como fez o povo da Lourinhã com o serial killer de Carqueja), é desse dia que eu me lembro: do dia a seguir ao meu décimo sexto aniversário. O dia em que eu senti revolta e alívio ao mesmo tempo. Uma revolta que não tive nunca dificuldades em compreender e um alívio que só muitos anos mais tarde vim a digerir por completo.

Porque nem tudo nos gestos daquelas pessoas, como nos gestos que nós próprios estávamos prontos a empreender nesse malfadado dia de Março de 1990, é raiva. Há ali raiva, sim. Mas boa parte daquilo é ainda alteridade: apesar de todos os nossos defeitos, vem a verificar-se que há, afinal, alguém pior do que nós – e dar-lhe um belo murro público, no momento em que ele começa enfim a subir o calvário que há tanto merece, é a melhor forma de deixá-lo claro. No fim, tudo se resume de novo à pertença. Mais do que sentir raiva, nós precisamos de demonstrar que sentimos tanta raiva quanto o próximo homem de bem, que somos homens de bem também e que aos homens de bem não resta outra coisa senão aceitar-nos no seu seio e deixar-nos vestir com eles a camisola dos homens de bem. Numa palavra, ainda que composta? Auto-estima. Não me digam que é uma invenção new age, porque não é. Vivemos desesperados por ser o "um dos nossos" de alguém – e é isso que, dentro de nós, transforma a raiva em ódio. Na adolescência como até ao fim.

CRÓNICA ("Muito Bons Somos Nós"). NS', 31 de Julho de 2010