Joel Neto's Blog, page 106

February 27, 2011

Chega de democracia

Já se sabe que as mulheres, na sua generalidade, conduzem muito mal. Mas as mulheres têm desculpa: são mulheres. Na verdade, não há nada menos sexy do que uma mulher conduzir tão bem que um tipo não possa sequer mandar-lhe um piropo ao ponto de embraiagem. Um homem conduzir tão mal como uma mulher é que simplesmente não tem justificação. E, porém, aí estão eles, atravancando a cidade – já não apenas durante a semana (e a todo instante, de dia e de noite, à hora de ponta e fora dela, com chuva persistente e sob o mais belo sol, como ainda há três anos chegámos a ter), mas agora aos fins-de-semana também.

Pois, por mim, é altura de dizer basta. Se está mesmo decidido que, em vez de irem comprar travesseiros a Sintra, os condutores da chamada Grande Lisboa vão passar a inundar todos os sábados à tarde a Baixa da cidade, onde aparentemente é muito mais divertido conduzir à chuva com o carro cheio de velhotes, então há que tomar medidas. E eu proponho, desde já, a oficialização de dois estatutos diferentes entre os automobilistas (peço desculpa pela terminologia, mas isto é a sério), sob a competente supervisão da Direcção-Geral de Viação: um com o nome de "Condutores de Primeira" e outro com o nome de "Condutores de Segunda".

Um Condutor de Segunda, homem ou mulher, seria autorizado apenas a três trajectos diferentes: de casa até ao trabalho, de casa até ao colégio dos miúdos e de casa até centro comercial da sua área de residência. Se quisesse combinar mais do que um destes trajectos numa só viagem, era-lhe automaticamente permitido fazê-lo, a bem da poupança de energia e da protecção do ambiente. Em querendo ir, por exemplo, passear para a Baixa ao fim-de-semana, já teria de pedir autorização. Se a ideia fosse ir no domingo à terra buscar chouriços e água-pé, também, mas nesse caso sem termo para o regresso. Tanto quanto à DGV dissesse respeito, a repovoação da província seria incentivada.

Já um Condutor de Primeira poderia andar por todo o lado. Para manter esse estatuto de Condutor de Primeira, porém, teria deixar a carta de condução a salvo de pontos de penalização, igualmente atribuídos pela DGV. Deixar o carro ir abaixo num semáforo dava três pontos. Guiar a 30 km/h num local onde fosse permitido guiar a 50 km/h, cinco pontos. Entupir o acesso aos bairros históricos, na presunção de que, pedindo verdadeiramente com jeitinho, o grunho da EMEL acabaria por abrir a cancela, sete pontos. E parar de repente no meio da estrada ao sentir algum tipo de perigo (mesmo que fictício), como os camaleões param e se disfarçam e ficam ali muito quietinhos a ver se o predador não dá por ele, dez pontos. Com cinco pontos, um Condutor de Primeira perdia provisoriamente o estatuto, sendo forçado, ao fim de três meses, a novo teste de condução. Com dez, perdia-o de vez, confinando-se irremediavelmente aos três trajectos dos Condutores de Segunda: trabalho, colégio e shopping.

Ou então, pronto, as pessoas percebiam que conduzir um automóvel não é tarefa para todos. E percebiam, sobretudo, que a chamada "condução defensiva" não tem nada a ver com ir mais devagarinho, com pensar mais vezes no sítio para onde virar ou com conferir durante mais tempo se é seguro seguir em frente. Eu não gosto de carros e muito menos me excita a velocidade, o seu frenesi, o seu suposto "ganda estilo". Mas sei que tudo o que importa no trânsito, como em tantas outras coisas, é o ritmo. Condução segura é aquela que se alimenta da razão, mas funciona no campo dos intuição. Condução segura é aquela em que se sente a estrada e se pressente a aproximação do cruzamento – e em que, por essa altura, já se pôs o pisca e se diminuiu a velocidade e se encostou à esquerda, mesmo sem se dar por isso. Condução segura é aquela em que se percebe que andar devagar de mais é pelo menos tão perigoso como andar depressa de mais – e que nunca, por nunca ser, parar é uma opção.

Mas é claro que, se tão poucos o perceberam em mais de cem anos de automóveis, não é pela conversa que vamos lá. Aqui fica, portanto, o meu projecto de reorganização do Estado. Já se têm fundado partidos políticos por bem menos. Em todo o caso, estão nesta crónica anos de vida – todos eles perdidos no desnecessariamente absurdo trânsito de Lisboa.

CRÓNICA ("Muito Bons Somos Nós")

NS', 26 de Fevereiro de 2011

(imagem: © www.wayodd.com)

February 19, 2011

Subsídios para uma ética cósmica

Para Ana Celeste Mendes

Peço desde já desculpa por só agora trazer à colação o novo Partido Pelos Animais e Pela Natureza, doravante designado apenas (é ele que quer assim) por PAN. Sei muito bem que um camionista insensível como eu já devia ter produzido há muito a habitual peça de desprezo e ressentimento, apenas denunciadora, aliás, da sua própria labreguice. Em minha defesa, tenho apenas a argumentar a extensão da Declaração de Princípios do partido do doutor Paulo Borges, que, mesmo copiado para Word e paginado a um comedido corpo 12, sem tabulações e com entrelinha mínima, me consumiu onze páginas de impressão e me levou várias noites a ler.

Devo dizer que, para um partido que exige a equiparação dos animais aos homens, ambos com interesses "igualmente tidos em consideração" e nenhum tipo de "egocentrismo especista" envolvido, o PAN foi um bocadinho antropocêntrico. Como todos sabemos, há espécies animais, mesmo das sencientes, que não conseguem ler para além da terceira ou quarta página. Mas, pronto, na altura em que comecei a formar essa conclusão, já o doutor Borges me tinha ensinado aquela palavra, "sencientes". Quem me ensina uma palavra nova merece um lugar no meu coração. De resto, não consigo ficar indiferente a um texto de onze páginas onde conste 16 vezes a palavra "ética". É uma fraqueza que tenho.

Bem vistas as coisas, a fundação em Portugal de um Partido dos Animais não me surpreende. Há alguns anos que venho assistindo à criação, noutras paragens, de partidos esquisitos: o Partido dos Cães de Duas Caudas (na Hungria), o Partido dos Amantes da Cerveja (Rússia), o Partido Absolutamente Absurdo (Canadá), o Partido do Bill e do Ben (Nova Zelândia), o Partido dos Maluquinhos do Rock 'n Roll (Reino Unido) ou mesmo o Partido do Amor (Itália). Simplesmente, pensei que o nosso partido cómico já tinha sido criado aqui há uns anos e era o Bloco de Esquerda. Sendo assim, o PAN não é apenas mais uma tontice de dois ou três missionários da bem-aventurança à procura de reconhecimento: inscreve-se numa verdadeira tradição. Absolutamente absurdo, o PAN também se dirige aos cães de duas caudas, não quer deixar de fora nem o Bill, nem o Ben, nem os maluquinhos do rock 'n roll, é seguramente motivado pelo amor e o seu manifesto foi escrito, quase de certeza, depois de ingerida uma boa quantidade de cerveja.

Apesar de declarar que quer "transformar a mentalidade e a sociedade portuguesas e contribuir para a transformação do mundo", o manifesto do PAN acaba por ser uma decepção, revelando-se demasiado comedido (até pouco ambicioso) nas suas propostas concretas. Quer dizer: o PAN pede que os restaurantes passem a oferecer pelo menos um prato vegetariano por dia, mas depois não exige que os restaurantes enfiem esse prato pela goela dos clientes abaixo; quer que o shiatsu e o yoga entrem para o Serviço Nacional de Saúde, mas não faz a mesma exigência, por exemplo, quanto ao tarot, por onde também vagueiam criaturas sencientes (a D. Maya, por exemplo); exige que as pessoas com bichos de estimação possam candidatar-se a apoios estatais, mas já não prevê qualquer subvenção para o animal ele próprio, caso este queira um dia, por exemplo, candidatar-se à faculdade; pede o reconhecimento na Constituição do direito dos bichos à felicidade, mas não impõe como obrigatória essa felicidade, nem aos bichos nem a ninguém.

Acho pouco. Na verdade, o único aspecto em que concordo totalmente com o PAN é quanto à divisão de 0,5% das receitas do IRS entre todos os que se dediquem à defesa dos animais, incluindo o próprio PAN. Depois de José Manuel Coelho ter saído das Presidenciais de mãos a abanar, apesar dos quase 189 mil votos com que envergonhou Alberto João Jardim (isto se ele tivesse vergonha), é preciso garantir que o PAN não sai desta também sem um chavo. O serviço cívico é muito bonito, mas sem aquilo com que se compram os melões nada feito. Para quem tenha dinheiro a mais, portanto, basta ir ao site do PAN, onde se publica o NIB do partido. Consta que já tem mais visitas do que alguns blogs. Mas talvez seja pela impacto dos apoiantes assim mais VIP, nomeadamente o Dalai Lama, a Ágata e a Marluce. É chegada a hora, aliás, de o país reconhecer Marluce. Porque não votando no PAN?

CRÓNICA ("Muito Bons Somos Nós")

NS', 12 de Fevereiro de 2011

(imagem: © www.esteiradeletras.blogspot.com)

February 12, 2011

Tubarões de aquário

Se me perguntassem na infância o que gostaria eu de ser na vida adulta, o mais provável seria responder: "Desportista profissional." Se me perguntarem na vida adulta o que gostaria eu de ser na vida mesmo, mesmo adulta, o mais provável será responder, ainda hoje: "Desportista profissional." Independentemente do grau de realização que possa obter por publicar livros, escrever nos jornais e mandar bocas em geral, não vejo nada a que gostasse mais de ter dedicado os meus melhores anos do que a fazer birdies no PGA Tour a ou defender penáltis na Liga dos Campeões, sendo, ainda por cima, pago para isso.

Agora, ilusões sobre o desporto dar saúde, nunca tive. O que dá saúde é fazer exercício. Dar uma corridinha, fazer um bom passeio de bicicleta, jogar 18 buracos a bom ritmo, nadar todos os dias durante 30 minutos, com mais ou menos bonomia, pela fresquinha. O desporto, em si, não dá saúde a ninguém. Pelo contrário, e mesmo sendo eventualmente uma fonte de dinheiro, não deixa nunca de ser uma fonte de problemas. Peço desculpa àqueles que insistem em fazer do rebento o novo Cristiano Ronaldo: ao longo de uma carreira, ou mesmo apenas de alguns anos, um desportista profissional submete-se a cargas físicas e emocionais de tais dimensões que dificilmente conseguirá sobreviver-lhes como mais do que um farrapo.

Uns morrem ainda jovens, com overdoses ou ataques cardíacos resultantes do consumo de doping a que, quisessem-no ou não, não escaparam. Outros penduram as chuteiras (ou os tacos ou as raquetes ou os capacetes) e ficam para ali, a olhar para o vazio em frente à televisão, engordando até que lhes sobrevenha o mesmo ataque cardíaco a que escaparam aos 30, quando ainda se dopavam. E outros ainda chegam a velhos e comparecem a homenagens e aceitam os abraços todos e depois voltam para casa destruídos de bêbedos porque, afinal, já não descortinam em si próprios o homem que aquela gente amou – e que, bem vistas as coisas, talvez não tenha existido nunca.

Clichés apenas, o que descrevo? Talvez. Sou amigo de vários desportistas profissionais: nenhum deles se dopa – e todos eles estarão aí para uma nova e fervilhante vida após a reforma desportiva. De todo o lado, aliás, nos vão chegando mais exemplos disso: futebolistas que viram políticos, tenistas que viram escritores, basquetebolistas que viram filantropos, basebolistas que viram desportistas profissionais de outras modalidades ainda, passíveis estas de serem praticadas até mais tarde. E, porém, é o dito cliché que me ocorre quando me cruzo com a história de Vanessa Fernandes, uma das mais fulgurantes atletas da história do triatlo, modalidade ainda por cima tecnicamente heterogénea e, do ponto de vista do endurance, do mais exigente que há.

No meio do coro de lamentações, desabafos e confidências, retenho uma frase do seu pai (e desde sempre "relações públicas"), Venceslau Fernandes: "Ela é uma rapariga muito forte. Não chora." Pois por aí andará, eventualmente, o busílis. Vanessa Fernandes é, de facto, uma rapariga muito forte, caso contrário não teria conseguido suplantar as mais fortes do mundo em corridas que começavam com 1,5 km de natação, passavam por 40 km de ciclismo e terminavam com 10 km de atletismo. Mas até os mais fortes precisam de uma válvula de escape. Ao fim de uma série de anos a exigir o máximo de si próprio, a acrescentar-se as mais poderosas expectativas de terceiros e – o que é o pior de tudo – a aprender a lidar com a impossibilidade da perfeição, um desportista profissional tem o direito, no mínimo, a chorar. Vanessa não chorou. Mike Tyson não chorou. Kobe Bryant não chorou. Tiger Woods não chorou. Eric Cantona não chorou. E, cada um à sua maneira, todos eles adoeceram.

Eis mais uma razão por que é um desperdício tão grande não ter-me tornado desportista profissional: posto um mínimo de condições, eu choro como uma Madalena. É uma lástima, na verdade, uma tão fulgurante carreira como aquela que eu poderia ter tido acabar às mãos de um pormenor tão insignificante como a falta de talento.

CRÓNICA ("Muito Bons Somos Nós")

NS', 12 de Fevereiro de 2011

(imagem: © www.enciclopedia.com.pt)

February 6, 2011

Agora chamem-lhe "motricidade fina"

Não julguem que não estou alerta para o problema. Sei bem que os tempos mudaram, que as mulheres tiveram de aprender uma série de novas competências, que aprender novas competências lhes levou todo o tempo que haviam destinado a cultivar melhor as velhas e que, basicamente, é bastante normal, hoje em dia, uma mulher não saber coser um botão. Mas há uma diferença significativa entre uma mulher não saber coser um botão e essa mulher sentir orgulho em não saber coser um botão, o que será pelo menos tão triste como um homem ter de chamar o reboque por causa de um pneu furado e, ainda por cima, envaidecer-se disso.

Não me entendam mal: sou eu quem cose os meus botões, quando eles se desprendem. E sou eu quem, não tendo a empregada deixado camisas passadas, liga o ferro de engomar e faz os possíveis. E sou eu quem, dois ou três dias por semana, vai para a frente do fogão. Acho as Marias-rapazes sexy e, portanto, sempre fiz um esforço por, em compensação, ser um pouco prendado também. Mas uma coisa é um homem decorar a sala porque quer e uma mulher acender uma lareira porque lhe apetece. Outra é esse homem ter de decorar a sala porque não sabe acender a lareira e essa mulher ter de acender a lareira porque a simples ideia de decorar a sala lhe ofende o espírito, lhe coarcta a individualidade, lhe ameaça a independência.

Hoje em dia, vivemos rodeados de convenções. Antes também vivíamos, mas, em tudo o que interessa a esta crónica, as convenções eram melhores. Uma mulher mesmo a sério sabia fazer uma bainha, cozinhar um bolo mármore, tricotar uma camisola. Uma mulher mais ou menos sabia pelo menos coser um botão, fazer uma canja e decorar a sala. O mesmo com os homens. Um homem mesmo a sério sabia estrovar um anzol, disparar uma caçadeira, bater um sand wedge. Um homem mais ou menos sabia pelo menos mudar um pneu, acender uma lareira e abrir uma garrafa de vinho. Entretanto, comia-se melhor, porque havia sempre bolo mármore na cozinha. Fazia-se talvez menos sexo oral, mas por outro lado ele não estava tão banalizado. Quando ocorria, era uma festa – e pela vizinhança, em sabendo-se, morria-se de inveja. No essencial, vivia-se menos, mas melhor.

Aqui há uns dias precisei de uma broca de 6mm com ponta de diamante. Em processo de mudanças – vocês já devem estar fartos de crónicas com mudanças, mas juro que fiquei com dados para continuar nisto até 2012 –, fui à caixa de ferramentas e encontrei quarenta e nove brocas de todos os tipos e tamanhos, mas nenhuma de 6mm com ponta de diamante. Entretanto, era domingo, pelo que me restavam três soluções: desistir de pendurar os quadros, ir para um shopping fazer sardinha em lata ou pedir uma broca emprestada a um vizinho. Telefonei a nove. Dois não estavam. Dois não tinham berbequim. E cinco nem sequer tinham ferramentas: quando precisavam de pregar um prego, apertar uma porca ou vedar um azulejo, chamavam um profissional ou então legavam a avaria às gerações vindouras. O que talvez fosse mau sinal sobre a minha vizinhança se não se passasse o mesmo com as outras vizinhanças todas, na cidade e até na província, onde a escassez de homens a sério é ainda mais gritante.

Porque um homem a sério não tem de ter apenas um escadote, um berbequim e uma caixa de parafusos: um homem a sério tem mesmo de ter uma aparafusadora eléctrica para, no fim, apertar aqueles parafusos com segurança e conforto. Dir-me-ão os mais incautos, convencidos de que me apanharam agora em falta: "Ah-há! Uma aparafusadora eléctrica. Homem que é homem aparafusa à mão!" Tontice. Um homem a sério tem uma ferramenta para cada propósito e não faz de forma artesanal nada que possa fazer electricamente, como os profissionais. Bem vistas as coisas, um homem a sério podia ter a casa toda em reparações e, porém, ficar ali sentado a tarde inteira, a ver as suas máquinas trabalharem sozinhas. No limite, até ganhava tempo para estrovar anzóis.

Deu-me fome, esta conversa. E sabem que mais? Eu efectivamente tenho um bolo mármore quentinho na cozinha. Bem o mereço: há duas semanas que deixei a aparafusadora eléctrica a apertar parafusos no quarto de arrumos.

CRÓNICA ("Muito Bons Somos Nós")

NS', 5 de Fevereiro de 2011

(imagem: © www.hybridwaterpower.com)

January 29, 2011

Crónica tipo bumerangue

No outro dia, deitei um telemóvel para o lixo. Não sei se vocês alguma vez deitaram um telemóvel para o lixo. É impossível. Um telemóvel deitado para o lixo é a mesma coisa que um bumerangue atirado de uma montanha: volta sempre. É que não conseguimos livrar-nos dele. Há sempre alguém que o encontra. Há sempre alguém a mexer no nosso lixo. E então, dois dias depois, telefona-nos lá para casa a nossa mãe, a namorada, um amigo: "Perdeste o telemóvel?" Num rebate de consciência, o respigador decidira tentar devolver o telemóvel ao dono e pusera-se a ligar para todos os números da marcação rápida do aparelho. Afinal, ninguém ia atirar para o lixo um telemóvel ainda em tão bom estado. Provavelmente, o dono perdera-o. É outra coisa com que devemos contar: para além de haver sempre alguém a mexer no nosso lixo, bem pode acontecer que esse alguém tenha uma consciência. Por mim, aprendi a lição: nunca mais deito um telemóvel para o lixo. Quando morrer, espero levá-los a bordo: vinte ou trinta telemóveis ao meu lado no caixão, todos eles representando dois anos diferentes da minha vida. Cada um estraga o dinheiro naquilo que pode.

Adiante. Isto tudo para dizer-vos que, em querendo sentir determinada emoção, um homem sente-a sempre. Se quer chatear-se, é facílimo: algures ao longo dia, alguma coisa há-de oferecer-lhe a possibilidade de chatear-se. Se quer decepcionar-se com alguém, melhor ainda: não há semana em que não nos demos todos mutuamente pelo menos um motivo de decepção. E eu, por aqueles dias em que deitei um telemóvel para o lixo, devia andar ansioso por comover-me. Talvez fosse sentimento de culpa, porque, para além de um telemóvel, havia deitado para o lixo várias coisas: revistas antigas, pares de sapatos, até móveis. De maneira que, quando finalmente a minha mãe ligou: "Perdeste o telemóvel, filho? Um senhor encontrou-o. Fiquei com o número dele, para se encontrarem", comecei logo a comover-me. Um telemóvel tão velho, caramba – quem haveria de admitir que um telemóvel tão velho, com o monitor tão comprometido e o teclado tão desengonçado, ainda teria algum préstimo? E mais comovido ainda consegui pôr-me quando, enfim, avistei o dito senhor, na verdade um rapaz da minha idade, subindo a rua ao meu encontro, com o seu blusão do Benfica muito apertadinho junto ao pescoço, para se proteger do frio.

Explicou-me (e o seu rosto como que transbordava bondade), erguendo o meu velho telemóvel na mão: "Foi o meu sogro que mo ofereceu. Encontrou-o ali ao pé da drogaria. Ainda o mandámos desbloquear, mas depois começámos a ver os números e pensámos: 'Eh, pá, é melhor devolver isto ao homem." Explicava-mo, mas eu já não o ouvia. Imaginava-os aos dois, sogro e genro, ambos benfiquistas, sentados frente a frente na sala de estar, com o Telejornal ao fundo, aguardando o jantar e tentando, em desespero, encontrar a intimidade nunca conquistada. "Tenho aqui um telemóvel. Toma. Ofereço-te". Depois ocorreram-me as duas mulheres à porta da cozinha, espreitando através do reposteiro, mortificadas por não terem baixado o som da televisão, de forma a ouvirem o que discutiam os seus homens. E, finalmente, vi o sogro apenas, um velho baixo, rubicundo, totalmente fofinho, com o seu boné da Delta Cafés muito enfiado, saindo de casa às seis da manhã e depois subindo para cima do camião, primeiro a marmita e logo ele próprio, a caminho de uma obra.

Guardei o aparelho no bolso e, de tão choroso, mal agradeci, apesar do compasso de espera do rapaz, como se me quisesse dizer mais qualquer coisa. De maneira que, no dia seguinte, voltei a ligar: "Peço desculpa. Nem demonstrei devidamente a minha gratidão." E do outro lado: "Nada, nada. Se quiser pagar os vinte e cinco euros que foi de desbloquear o telemóvel, está à vontade." Combinámos no mesmo sítio. Não veio o rapaz, mas o sogro: tinha calças tipo tropa, sweatshirt amarela com capuz e oculão de surfista – e olhava de lado, metendo estilo. Estava mais em forma do que eu e, pelo ócio do encontro, vivia do RSI. Dei-lhe os vinte e cinco euros, tornei a agradecer-lhe, mandei um abraço ao genro e, como que decidindo-o, comovi-me outra vez. Vinte e cinco euros por uma crónica não é nada caro.

CRÓNICA ("Muito Bons Somos Nós")

NS', 29 de Janeiro de 2011

(imagem: © www.blog.360dgrs.nl)

January 22, 2011

Este texto não é simpático

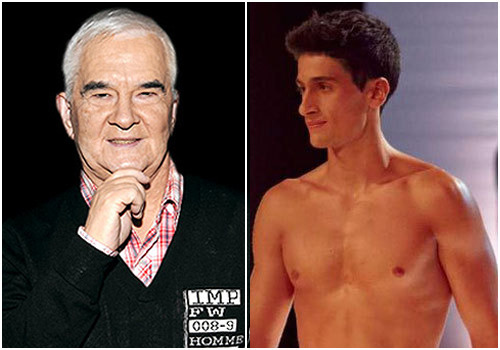

Claramente: o verdadeiro criminoso, em todo o processo que levou ao homicídio de Carlos Castro, é Renato Seabra. Em sendo preciso estabelecê-lo – e neste caso parece que é –, a vida é sempre o bem supremo. Mas há no assassinato de Times Square aspectos que o tornam mensageiro de demasiadas urgências contemporâneas para que possamos recordá-lo apenas como a história de um pobre-diabo que matou outro pobre-diabo (ou mesmo apenas de dois turistas portugueses a fazer figuras tristes no estrangeiro, que sei eu).

Carlos Castro aproveitou-se de um débil mental e um débil mental aproveitou-se dele. A ordem dos factores não é tudo, mas tem importância. Renato Seabra supôs que dormir com aquilo que entendia ser um velho repelente haveria de trazer benefícios à sua projectada carreira como manequim. Ao fim de dois meses e meio (dois meses e meio desde a primeira mensagem no FaceBook, note-se), rebentou. E agora, a não ser que entre em cena a mui cinematográfica figura da temporary insanity, vai envelhecer numa prisão norte-americana, a fazer de mulher-aranha para assassinos e violadores de toda a Nova Inglaterra.

Para trás, fica um romance tórrido. Pelo menos para Carlos Castro, que os amigos viam "mais feliz do que nunca" – e que a estes, aliás, não se cansava de referir que Renato Seabra era, no fundo, um heterossexual desencaminhado, assim reforçando a dimensão da sua conquista. Renato, por sua vez, tentava esconder o "amigo" – e a quem o questionasse sobre a natureza daquela inusitada relação, insistia: tratava-se de um amigo mesmo, nunca mais do que isso. Os contornos do caso, na sua mente, eram talvez os da prostituição. Mas nem em conversa consigo próprio ele usaria tal palavra.

Não me interessa saber quem mais cedeu e quem mais coleccionou ao longo daquele absurdo romance. Renato Seabra, talvez convicto da sua heterossexualidade, dormiu durante semanas com aquilo que entendia ser um velho repelente e, bem vistas as coisas, não coleccionou com isso qualquer vantagem. Carlos Castro, sabedor de que, aos rapazes bonitos e musculados, já apenas chegaria com recurso a algum grau de coação, cercou o docinho de formigas, mas por outro lado pagou-o com a vida (que perdeu, aliás, depois e antes de longa tortura).

Carlos Castro morreu mais ou menos como esperava: assassinado. A triste ironia é que o homicídio com que sonhara não era este: era um tiro desferido por uma dondoca, em plena Moda Lisboa, com toda a gente a ver, depois de o "jornalista" ter-lhe feito a desfeita de escrever numa revista: "Eu sei que ela vai ficar um bocadinho aborrecida comigo, a minha queridíssima X, mas acho que o vison não encaixava nada bem naquela toilette." No fundo, era essa a vertigem que Carlos Castro, exacerbando a sua própria importância, julgava existir à sua volta. Tudo o resto, incluindo as predações, eram rotinas. E é esse contra-senso que prova como, apesar de tudo, a debilidade mental não se resumia a um dos lados da equação.

Carlos Castro morreu como esperava e há-de ter vivido como queria. Estava no seu direito. Mas não é por isso que deixa de ter exercido sobre a vida pública portuguesa, sobre a nossa cultura pop, uma influência perniciosa. O mundo que ele ajudou a construir é deplorável: quase tão deplorável como Renato Seabra ele próprio. Renato Seabra é, na verdade, uma co-criação de Carlos Castro. Renato Seabra e tantos como ele, mesmo que sem tendências violentas – foi isso que Carlos Castro e tantos como este, babosos ou não, criaram. Uma geração inteira de gente ociosa e disposta a (quase) tudo por um lugar no coração das massas, via ondas hertzianas.

Carlos Castro era a trash culture, era a reality TV, era quase toda a acefalia do milénio concentrada numa só pessoa. Renato Seabra, sendo talvez mais alguma coisa ainda (e pior), é a trash culture, é a reality TV, é quase toda a acefalia do milénio concentrada numa só pessoa também. E o mais que se pode desejar, agora, é que não chegue a perceber como, afinal, nada na sua vida fazia sentido. No limite, só aquela acefalia original, só aquela ignorância, só a absoluta estupidez que o levou a Nova Iorque poderá, na prisão, protegê-lo de mais sangue ainda. Já chega de sangue.

CRÓNICA ("Muito Bons Somos Nós")

NS', 22 de Janeiro de 2011

(imagem: © www.homorazzi.com)

January 16, 2011

Casas de revista

Desalojado por uma infiltração que, apesar da boa fama da meteorologia lisboeta, se transformou no ano passado em duas infiltrações e este ano em dois chafarizes, dei por mim, nas últimas semanas, à procura de casa. A ideia não me desagradou. Se não mudo de poiso de cinco em cinco anos, é porque dá um trabalhão encontrar casa nova, dá um trabalhão ainda maior mudar os móveis e os livros e dá um trabalhão superlativamente maior ainda mudar a morada às contas domésticas, encontrar o café e o quiosque certos para a nova rotina e, grosso modo, levar o novo bairro todo a decorar o nosso nome. Pode-se tirar o rapaz da Terra Chã, mas não se pode tirar a Terra Chã do rapaz.

De resto, as casas são sempre mais caras do que deviam, mas os valores indicados nunca deixam de ser "para negociar". Os metros quadrados também se revelam sempre menos do que aqueles que vêm anunciados no site, mas a certa altura um tipo aprende que tem, logo à partida, de contar com menos trinta por cento de área. Nada a fazer: são as idiossincrasias da psique pátria. E, de qualquer forma, nunca é completamente desagradável a ideia de começar de novo, num lugar novo, com cheiros novos, rodeado de rostos novos e munido de esperanças novas também.

Adiante. Encontrei a casa que pretendia ao fim de cinco minutos apenas. Nem de propósito: ficava precisamente do outro lado da rua, janela do novo quarto e varanda do velho escritório mirando-se uma à outra, como que disputando-me. Acontece que sou casado, por sinal com uma mulher – e, como tal, enquanto duravam as negociações, não tive outra alternativa senão ir à procura de planos B, visitando tudo muito bem visitadinho e fazendo uma shortlist, visitando tudo novamente e reduzindo a shortlist, visitando outra vez e elegendo um top3, visitando só mais uma vez e escolhendo, enfim, a melhor de todas as casas alternativas, para o caso das tais negociações falharem (e que, por acaso, por essa altura até já nem devia estar disponível).

De caminho, experimentei os bairros ricos e os bairros pobres. Fui às zonas da moda e às periferias – conversei até sobre uma moradia nos subúrbios, hipótese sobre todas as outras absurda. Era indiferente: a vencedora estava escolhida, tudo o resto era conversa apenas. Mas o facto é que algumas das casas que vi divertiram-me e outras deprimiram-me. Divertiram-me as casas com luz, nichos curiosos e divisões inesperadas, que o mediador revelava com um gesto teatral, abrindo uma porta como um ilusionista que me tirasse de trás da orelha um ovo cozido. E deprimiram-me as casas minimalistas.

Eu ainda consigo perceber a arquitectura minimalista, mas jamais perceberei – e toda esta crónica, afinal, para dizer isto – a decoração minimalista de uma casa. Entra-se numa casa minimalista e simplesmente não se percebe do que se ocupam aquelas pessoas: o que lêem, o que ouvem, do que falam, no que pensam. Aparentemente, ocupam-se em exclusivo de fotografar-se a si próprias na sua casa – e no resto do tempo ficam ali, de novo a olhar para a sua casa: para o sofá enorme, com uma só almofada ocre ao meio, e para o candeeiro de pé alto, com abat-jour do mesmo pantone; para o pufe a um canto da sala, onde ainda ninguém se sentou a ver se não engelha, e para a planta no canto oposto, que tem nome e tudo (chama-se "Julie", com pronúncia inglesa); para a aparelhagem Bang & Olufsen, seguramente destinada a ouvir a RFM, e para o ecrã plasma em torno do qual tudo o resto gravita, e onde se podem ver os programas da SIC Mulher.

Pensava que apenas os solteirões viviam em casas assim? Acreditem: famílias inteiras também. E, no entanto, é como se, ali, tudo batesse certo. Os livros, provavelmente, estão no iPad. O discos talvez no iPod. Para necessidades primárias, há o ginásio. E se, entretanto, a alma pede trejeitos, então o melhor é ir exercê-los no carro, para não engelhar também.

A ideia que dá é que são elas próprias, aquelas pessoas, peças de decoração nas suas casas – e que, se algum dia precisarem mudar de uma casa para outra, lhes bastará alterar as coordenadas do GPS. Se querem que vos diga, não há solidão igual à de uma casa de revista.

CRÓNICA ("Muito Bons Somos Nós")

NS', 15 de Janeiro de 2011

(imagem: © www.mira-efraty.com)

January 9, 2011

Roteiro para a recessão

De todos os grandes dons humanos, o que mais invejo é o da avareza. Ainda no outro dia me perguntaram, em jeito de brincadeira: "E tu, Joe? Resoluções para o Ano Novo?" E eu: "Aprender a avareza." Todos os anos dou a mesma resposta e todos os anos chego ao fim com a necessidade de dá-la novamente. Ao longo da vida, aprendi uma série de coisas: a juntar palavras e a falar inglês, a distinguir Bach de Albinoni e a fazer ovos mexidos. A avareza, nunca a aprendi. E o mais que desejo para 2011 é aprendê-la.

Conheço pessoas que sabem sempre onde os Longa Vida de Morango estão mais baratos, que são capazes de palmilhar dez quarteirões para comprar um pacote de sal por menos três cêntimos e que de bom grado cobram aos amigos uma tarifa por cada dois quilómetros de boleia. Não falo dessa avareza, até porque isso não é avareza. Isso é quase sempre necessidade – e, quando há necessidade, a coisa mais fácil deste mundo é ser avarento. De maneira que não vale a pena virem já com coisas como: "Ah, tu queres ser avarento? Que luxo. Eu cá não tenho outro remédio senão sê-lo…"

A avareza que me interessa, pelo menos enquanto por ela puder estar interessado, é a avareza praticada por opção. Conheço tipos com vidas confortabilíssimas e que, no entanto, não cometem um excesso que seja. Tipos que entram numa loja, gostam de uma camisola, desejam mesmo comprar a camisola, podiam sem dificuldade comprar uma dúzia de camisolas iguais àquela e, mesmo assim, não a compram. Dizem-se parcimoniosos, económicos, parcos, modestos, frugais, módicos. Eufemismos apenas: o que eles são é avarentos, forretas, agarrados, unhas-de-fome, forra-gaitas, Tios Patinhas. E é isso mesmo que eu quero aprender a ser também.

A avareza é a suprema liberdade. É experimentar o último modelo de ténis da Merrell, conferir que nos ficavam a matar com aquelas calças de ganga meio rasgadas que temos lá em casa, saber que cento e cinquenta euros não fariam grande diferença no nosso orçamento mensal e, mesmo assim, não os comprar. É ir jogar golfe, estar perfeitamente consciente de que umas bolas de cinco euros nos aumentam em vinte por cento as possibilidades de fazermos um bom resultado, a suprema obsessão, e, apesar disso, continuar a jogar bolas de quatro euros e meio. É andar num Seat Ibiza, sentir inveja dos Mercedes rápidos e seguros e confortáveis e bem climatizados que nos ultrapassam, saber muito bem que um Mercedes dos mais modestos não era loucura nenhuma para o nosso rendimento e, porém, determinar sem reservas que um Mercedes jamais.

Ser avarento, em podendo ser outra coisa, é vencer a economia, é vencer a moda, é vencer a inveja. É vencer o desejo. E eu, apesar da inveja, quero ser avarento. Quero aprender a avareza, a que aliás em nenhum lado a Bíblia chama pecado mortal. Quero descobrir o dom da avareza e multiplicá-lo por dois, como manda o Evangelho de Mateus fazer com os dons importantes. Porque ser avarento também é vencer o tempo. É estar neste tempo, posto perante a possibilidade de um prazer, e no entanto saber que depois deste tempo outros tempos haverá, em que a possibilidade desse prazer terá de repetir-se – e, então, sim, em sendo adulto usufruir dele, reconhecer ser chegada a hora. Ser avarento é ser adulto. E é também a melhor forma, em anos como este que vivemos, de evitar ter de ser avarento por necessidade, que pelo exposto não é avareza que se apresente.

Dizem-me os amigos, sobretudo aqueles a quem nunca o dom da avareza beijou: "Toma cuidado, ó Joel. Aqueles que são avarentos com o dinheiro acabam por tornar-se avarentos com os sentimentos também." Pois, por mim, perfeito. Se querem que vos diga, o que mais há neste mundo, por esta altura, é sentimentos. Houvesse um pouquinho menos de sentimentos e um pouquinho mais de avareza e, provavelmente, não tínhamos chegado ao que chegámos. Peço desculpa, pois, se vos destruo os resquícios da bem-aventurança natalícia, principalmente depois de todas aquelas reportagens com os pobrezinhos e os sem-abrigo e as sopas comunitários. Tenho quase 40 anos e tornei-me um avarento. Quem me disse que ia tarde para aprender bem se enganou.

CRÓNICA ("Muito Bons Somos Nós")

NS', 8 de Janeiro de 2011

(imagem: © www.a.images.blip.tv)

January 1, 2011

Disse: "Taradinhos do ambiente"?

Dizem estudos recentes que, quanto mais tarde uma pessoa se deita, mais inteligente é – e, como há já uns anos eu andava desconfiado disso (mais uma prova de como sou inteligente), nem sempre estava acordado à hora do Bom Dia Portugal. Entretanto, porém, dei-me conta dessa pequena pérola da bem-aventurança e da técnica televisiva que se chama Minuto Verde, rubrica dividida entre Francisco Ferreira e uma série de raparigas da Quercus (para mim uma autêntica religião, mais até do que uma associação ambientalista) – e agora dou diariamente por mim em frente ao ecrã, a pasmar, ainda as filas na Ponte não começaram.

Minuto Verde é tão bom, tão bom, mas tão bom, que devia ser pelo menos uma Hora Verde. A minha esperança é que, mais cedo ou mais tarde, os nossos programadores percebam o potencial do eng. Ferreira e das suas Ferreirettes e lhes proporcionem uma gala de domingo à noite. Afinal de contas, gastamos tanto dinheiro em humoristas profissionais, em actores e em guionistas, em câmaras, em equipas de produção e em figurantes, e o humor está todo ali, num homem que fala para uma câmara só, sem guião nem nada. Stand-up comedy pura e dura, é o que é. E da boa, sem essas fórmulas de carregar-pela-boca que o Ricardo Araújo Pereira e o Nilton e o Bruno Nogueira foram roubar aos americanos e que, bem vistas as coisas, não interpretam o sentir nacional.

Em Minuto Verde, damo-nos conta de coisas tão importantes como a necessidade de levar no braço uma cestinha para trazer os ovos da mercearia, de forma a ensinar ao mundo que isso das caixinhas de papelão é no Djibouti e mais nada. Em Minuto Verde aprendemos que um português, para ser verdadeiro, come polvo na consoada, em vez de ir comprar bacalhau aos noruegueses, esses exploradores de petróleo. Quem alguma vez viu Minuto Verde de certeza não passou o Natal a dar presentes aos amigos todos, antes organizando lá em casa um "Amigo Secreto", para acabar de vez com o consumismo. Se você quer mesmo ser um homem Minuto Verde, já se deixou há muito tempo dessa mania de tomar banho todos os dias – e, aliás, sabe também que não deve puxar o autoclismo de todas as vezes que vai ao WC, puxando-o apenas quando faz um "número 2" e deixando sem problemas os seus sucessivos "números 1" ali a marinar durante o dia.

Tem nojo? Então é porque é um capitalista. O homem do futuro não tem nojo do xixi nem do cocó. O xixi e o cocó são coisas naturais – tão naturais como o suor e o vómito, a saliva e os perdigotos, a voz e o próprio gesto de caminhar. O xixi e o cocó são apenas matéria orgânica – e, aliás, até deviam ser tratados de outra maneira. Segundo aprendi em Minuto Verde, por exemplo, podíamos perfeitamente dar outro tratamento ao cocó dos cavalos que andam ali nos Jerónimos a passear turistas. Bastava os cavalinhos usarem uma fralda grande que lhes apanhasse o cocó: ficavam as ruas limpas e ainda se podia aproveitar o cocó para a produção de energia. De resto, uma das minhas Ferreirettes predilectas até vai mais longe: tem no quintal uns quantos milhões de minhocas que lhe comem o xixi, o cocó e outras matérias perecíveis. De vez em quando entram-lhe duas dúzias delas pela casa adentro, mas paciência: as minhocas são elas próprias naturais.

Nunca se maquilharam, nunca se perfumaram e talvez até nunca tenham mudado de cuecas, as Ferreirettes. E, no entanto, não ficam por aí, as informações de Minuto Verde sobre a sua higiene íntima. Num episódio recente, fiquei a saber, por exemplo, que, em vez de pensos higiénicos, e sempre que se dão conta da chegada daquele incómodo período do mês (apesar de tudo natural, absolutamente natural), elas põem nas suas, digamos, partes um conezinho de silicone que vai aparando o, digamos, sangue ao longo do dia – e que, finda a jornada, pode ser lavado para utilizar de novo no dia seguinte. Eu não sei, mas a ideia com que fico é que até deve dar um certo aconchego. Se José Sócrates anda agora a chamar a esta gente "taradinhos do ambiente", só pode ser perigoso. Quando vier o cometa, sempre quero ver se o senhor Primeiro lhe apanha a cauda. É o apanhas.

CRÓNICA ("Muito Bons Somos Nós")

NS', 1 de Janeiro de 2011

(imagem: © www.a.images.blip.tv)

Um junkie em processo de cura

Tenho, do Natal e dos seus presentes, demasiadas memórias acumuladas para poder ficar-lhes indiferente. Não vale a pena contar aqui as histórias, que o que nunca falta a esta coluna é lamechice. Basta dizer que cresci no rescaldo do terramoto que a 1 de Janeiro de 1980 destruiu dois terços das casas da ilha Terceira, obrigando dezenas de milhar de pessoas a viver durante anos em contentores e em tendas de pano e em barracas de madeira – e que, no meio de tal desolação, os esforços dos pais mais diligentes para providenciar um Natal condigno, com refeição e ofertas à medida (nós chamávamos-lhes "ofertas" – nem "presentes", como em Lisboa, nem "prendas", como na Margem Sul) eram todos eles comoventes.

Desde então, empenhei-me sempre em dar presentes de Natal àqueles de quem gosto. Tenho sorte: se alguma vez estive desempregado, foi por pouco tempo – e, por outro lado, disponho de mais margem de manobra orçamental do que quem tem filhos. Entretanto, não me esqueço do pandeiro com rebuçados que me deu o meu pai aos sete anos, da mota em miniatura que me deu a minha mãe aos oito ou do saco de desporto que me deu a minha tia Edite aos 14, tudo presentes (e por diferentes razões, que também não vale a pena esmiuçar aqui) de uma generosidade singular. E menos ainda me esqueço de que, hoje em dia, passo o ano ausente, negligenciando família e amigos. O sentimento de culpa é um afrodisíaco poderosíssimo. Normalmente, estouro duas vezes o orçamento.

E, porém, o que logo de início decidi não oferecer a ninguém este ano foi um iPad. E o que logo de início tentei tirar de cogitações quando àquilo que pudessem oferecer-me a mim foi um iPad também. Sempre gostei de bons presentes. Sou um mimadão, não o escondo – e, aliás, nem sempre estou à altura do que me oferecem. Em 2009, recebi um GPS TomTom, uma dock para o iPhone e uma madeira 7 de 24º. Aos primeiros dois, tenho poucas oportunidades de usá-los – e, quanto à madeira 7, prefiro quase sempre o ferro 4. No passado, foi pior ainda. Aqui há uns anos, recebi uma PlayStation, que poucas semanas depois reduzi à condição de leitor de DVD – e poucos dos meus íntimos se esquecerão dos meses que passei a implorar um clarinete, cujas aulas no Hot Clube vim a abandonar e que, aliás, deixei também de tocar em casa, para alívio da vizinhança.

Este ano, fiz ao contrário: passei meses a espalhar a mensagem, mais sub-reptícia aqui e mais declarada ali, de que não queria um iPad. Os jornais chamam-lhe "a estrela deste Natal" – e, sendo há tantos anos um ávido MacUser, daqueles que não perdem uma oportunidade de chamar "uma calculadora grande" aos PCs, cheguei a considerar eu próprio comprar um. Acontece que o iPad, representando o futuro, não faz para já nada que um iPhone não faça. Pelo contrário, e tal como os laptops tradicionais, o iPhone faz uma série de coisas que o iPad não faz. Inclusive telefonemas, essa gaita a que nenhum de nós consegue escapar hoje em dia – e agora até telefonemas gratuitos (via Viber), deliciosa prerrogativa cuja delícia quase chega para compensar o facto de se tratar de um telefonema.

Um dia, vou comprar um iPad. Gosto de livros em papel, mas tenho a casa atulhada, sem espaço para colocar um candeeiro que seja. Mais: considero ler na cama um direito fundamental do homem, com direito a inclusão na Declaração Universal e tudo, mas não consigo ficar indiferente aos constrangimentos de sono que a luz acesa e o barulhinho das páginas virando sempre provoca à minha volta. Só que as aplicações para a leitura online de jornais ainda não estão devidamente optimizadas para tablets – e, pior, a maior parte das editoras literárias não tem sequer uma ideia de quando começará a disponibilizar as novidades em formato digital. Resultado: neste momento, o iPad não passa de uma espécie de iTouch em ponto demasiado grande. Quando muito, poderá substituir as já velhinhas molduras digitais, remetendo-se ao canto da sala, a mostrar fotografias. Por oitocentos euros, quero mais.

Mas será mesmo obrigatório que haja sempre um gadget plantado no nosso Natal?

CRÓNICA ("Muito Bons Somos Nós")

NS', 25 de Dezembro de 2010

(imagem: © www.carmoeatrindade.blogspot.com)