César Vidal's Blog, page 77

June 17, 2016

Why should the devil have all the good music?

La Reforma, sin embargo, no sólo devolvió la música al pueblo sino que además le dio un impulso extraordinario de belleza, espiritualidad y elevación que perdura hasta el día de hoy.

Allá por los años setenta un cantautor llamado Larry Norman que deseaba acercar a la gente a Jesús valiéndose de la música volvió a repetir la frase de Lutero intentado expresar verdades eternas valiéndose del rock and roll. La distancia de los corales de Lutero o de Bach era inmensa, pero la idea seguía siendo la misma. Es absurdo que la buena música esté en manos del Diablo porque, al final, hasta los seguidores del Diablo acabarán ofreciendo sólo música mala como queda a la vista a día de hoy.

Les dejo con la canción de Larry Norman – que yo sepa nunca se hizo una versión española – y les animo a escuchar buena música compuesta para honrar a Dios y no para aburrir a las ovejas. God bless ya!!! ¡¡¡Que Dios los bendiga!!!

Y aquí está Larry Norman

.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }

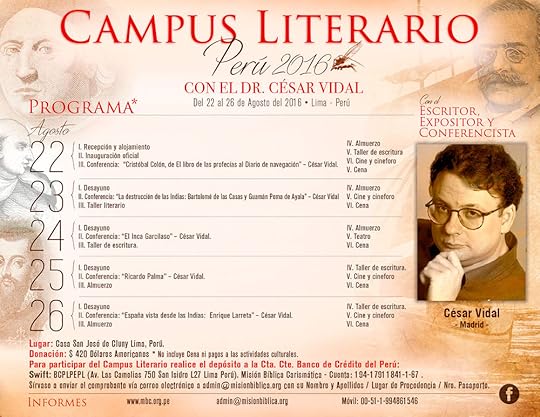

Campus literario 2016

Este año celebraremos un campus literario que tendrá como escenario geográfico la ciudad de Lima en Perú. El tema será “La mirada de Indias” y repasaremos la visión de la llegada de los españoles al continente americano y que tuvieron como protagonistas a Cristóbal Colón y Bartolomé de las Casas; a indígenas como Guamán Poma de Ayala o escritores contemporáneos como Ricardo Palma o Enrique Larreta.

Días: Del Lunes 22 al Viernes 26 de Agosto del 2016.

Lugar: Casa San José de Cluny - Lima, Perú.

Web: http://www.mbc.org.pe/our-crew

Email: admin@misionbiblica.org

Móvil: 00-51-1-994861546

June 16, 2016

La matanza de Orlando

Sí, intenté entrar en cuestiones más de fondo. Es lo mismo que he hecho en distintas intervenciones en radio y televisión que he tenido a este lado del Atlántico. Espero que la disfruten. God bless ya!!! ¡¡¡Que Dios los bendiga!!!

June 14, 2016

Llegaron el viernes

Como ustedes saben, pensé hace algo más de un año en venderlos para costear el programa La Voz y así los deposité en manos de una ONG absolutamente indigna de semejante confianza. Por un tiempo, pensé que no los recuperaría, pero, finalmente, fueron miembros de esta entidad dada a conductas nada ejemplares los que se pusieron en contacto conmigo para que me llevara los libros. Decidí yo seguir vendiendo la mayoría, pero recuperar algunos, los más cercanos los más queridos, los casi casi indispensables. Cuando volverían a mis manos era un enigma, pero los buenos amigos de Facebook y del grupo de wassapp de ese campus literario que nunca cobré y en el que perdí dinero a causa de unos impresentables idearon enviármelos hasta mi domicilio en el sur de la Florida… y llegaron. Llegaron el viernes.

Durante un rato, el conductor del camión, un ayudante y una persona a la que yo había contratado los descargaron y los metieron en el garaje y la galería de mi domicilio. Cuando, finalmente, se marcharon, comencé a abrir las cajas en busca de aquellos amigos de los que llevaba separado años. Fueron apareciendo poco a poco. Kipling y no muy lejos Mircea Eliade. Los libros de Historia de la Reforma y algunas ediciones de la Biblia. Buena parte de mi biblioteca de Historia de las religiones y volúmenes innumerables de judaísmo e islam. Los textos de grafología y las gramáticas de griego clásico y de latín. De repente, al abrir una caja, sin poderlo evitar, rompí a llorar. Había visto un volumen de una Historia universal que compré, tomo a tomo, cuando era tan sólo un niño. Costaba cada volumen 300 pts y yo juntaba aquella cantidad duro a duro privándome de coger el autobús. Los fui leyendo en desorden porque compré antes el destinado a Grecia que el correspondiente a las primeras culturas titulado El alba de la civilización. Fue entonces cuando ante mis ojos apareció aquel niño de once o doce años que se acercaba a una librería situada en los soportales cercanos a Portazgo para comprar uno a uno aquellos tomos y no pude evitar que aquella imagen me arrancara las lágrimas.

Y fueron apareciendo los volúmenes de Guillermo – aunque sólo los diez primeros a excepción, vaya usted a saber por qué del segundo – y las novelas embusteras, pero entretenidas de Lobsang Rampa que no fue jamás un monje tibetano sino un avispado fontanero británico. Y tomos y más tomos relacionados con el Hoocausto o con la Historia de Rusia y me percaté de por qué se habían esforzado tanto por que se descatalogaran aquellos libros escritos por mi en los que había aportado documentación soviética y la sencilla razón era que yo sabía de lo que hablaba y ese saber echaba por tierra todos sus mitos. Y, de repente, entre libros de Historia clásica apareció una biografía de Calígula que yo había traducido al español y recordé como, al leer mi tesis, un catedrático majadero que había colocado a su mujer en la universidad comentó en mi contra un punto de la vida del citado emperador y yo, en lugar de callarme sensatamente, lo rebatí y además señalé como no mucho antes había traducido aquella misma biografía al español. Durante años la gente se recachondeó de aquel sujeto recordando la anécdota, pero yo debería haber pensado que con semejantes antecedentes iba a ser imposible que me permitieran quedarme en la universidad y más cuando, aquel mismo año, yo sólo publiqué más que todo el departamento junto. No debería, pues sorprender, otras cosas que me han sucedido porque he seguido igual.

Y también apareció una biblia de bolsillo que compré a la orilla de unos jardines londinenses cuando viajaba con una persona a la que amaba con todo mi corazón. Y de una caja salió Psique uno de los libros más extraordinarios y difíciles de encontrar que existen. Y di con una edición de El conde de Montecristoque ahora se cotiza en miles de euros. Y apareció el mejor libro de filosofía hindú que se ha escrito, y Armengol, rey de Sobrarbe, una de las novelas que más me ha cautivado cuando yo seguramente no superaba los doce años de edad, y las historias de García Pavón al que nadie recuerda a pesar de que fue el mejor prosista español de la segunda mitad del siglo XX y los tres tomos de Paideia – cada uno en una caja diferente – y muchos libros escritos por mi de los que no tenía copia y mi primera edición de la Ilíada y la Odisea, recibidas en una noche de reyes y – joya entre las joyas – mi primer libro, el Corazón de Edmundo d´Amicis, en una edición de 1963, manchada en algunas páginas por betún. Me lo regaló mi madre cuando cumplí ocho años – o sea, hace ya medio siglo – y durante años lo leí una y otra vez. Todos aquellos libros y más iban haciendo acto de presencia mientras yo abría todas las cajas y los iba ordenando y con ellos regresaban retazos de mis existencias. Existencias, sí, porque no fueron lo mismo la infancia, la adolescencia o la juventud.

Pero no todo fueron alegrías. Un volumen de Julio Verne encuadernado en hermosa piel roja estaba totalmente deshecho, seguramente por el agua, mostrando la incuria culpable de la gente de una ONG de cuyo nombre no quiero acordarme. A ella tengo también que atribuir las ausencias porque, maltratando una carga de cultura que no podría entrar en sus estrechas molleras, embalaron mal los libros y los separaron. De la edición de Obras completas de Baroja, una edición preciosa, sólo me han llegado dos volúmenes. De la de Obras completas de Dostoyevsky que fui comprando paso a paso durante años, sólo apareció el primer volumen. De las Obras completas de R. L. Stevenson - ¿qué les habrá hecho el autor de La isla del tesoro? ¿Acaso se compararon con sus piratas y los encontraron blandos? – sólo llegaron dos volúmenes de un total de más de veinte. Y, sin embargo, ninguna de esas carencias, de esas faltas, de esas ausencias mellaron lo más mínimo mi dicha al encontrarme con aquellos viejos amigos. Viejos amigos que han regresado a mi gracias a otros amigos nuevos.

Al final, la vida es un conjunto de cauces, de idas y venidas, de meandros y corrientes, que, como dice el apóstol Pablo, se encaminan a bien. Es verdad que el campus literario del año pasado fue un desastre económico para mi, pero conocí en persona a gente extraordinaria y, gracias a ellos y otros amigos de Facebook, aquellos libros a los que había renunciando ya se van situando en estanterías de este exilio. Por otro lado, gracias también a que descubrimos su catadura, mucha gente, muchísima, no será estafada por esa ONG cuyos locales han comenzado a ser cerrados en lugares como Lima simplemente porque las autoridades ya sabe quienes son en realidad. En las dificultades es cuando se tiene ocasión de conocer a los verdaderos amigos y yo he podido reencontrarme con ellos una vez más, ahora fuera de Facebook o de wassapp, pero empujando estos libros hasta mi hogar por encima de las olas. Me gustaría abrazarlos a todos y cada uno de ellos y, lamentablemente, quizá ya no vaya a ser posible. Pero desde aquí quiero decirles que mi alma desborda gratitud hacia ellos y que siento que son un regalo que no merezco, pero que, vez tras vez, me colma de felicidad. De todo corazón, God bless ya!!! ¡¡¡Que Dios los bendiga!!!

June 13, 2016

Shaffer

Aparte de las notables versiones cinematográficas de ambas piezas, es posible que algún lector recuerde a José Luis Pellicena - ¡1982! – encarnado a Salieri o a José Luis López Vázquez en el papel de psiquiatra tratando a un Juan Ribó que se transformaba en caballo. En 1976, la censura seguía activa y lo que más llamó la atención de la gente fue que dos actores aparecieran desnudos en el escenario, circunstancia menor que pasaba por alto lo esencial de un relato de honda enjundia. Todo ello es anecdótico porque lo verdaderamente impresionante es la manera en que Shaffer logró profundizar en complicados conflictos humanos. En La caza real del sol, expuso como muy pocos la verdad de la conquista española del imperio inca sin ceder a leyendas negras o doradas y, a la vez, mostrando cómo los invasores, aunque con las mejores intenciones, no pueden sustraerse a determinadas circunstancias pavorosas. En Equus, ahondó en lo más intrincado de la psique, sacudida, por pulsiones poderosas e ineludibles como el sexo, el deseo de amor o el ansia de trascendencia. Pero, seguramente, su aporte más relevante fue Amadeus. Shaffer no fue original y, de hecho, se basó en una pieza previa de Pushkin. Sin embargo, logró proporcionarle una hondura sobrecogedora. Al análisis de la envidia, único pecado capital que no proporciona el menor placer al que lo comete, sumó el del talento inexplicable que sobrepasa a los que lo contemplan y el del poder que no siempre recae en los mejores para ejercerlo. La adaptación a la pantalla grande suprimió alguna escena del drama – por ejemplo, la de la ira de los masones al descubrir que Mozart ha revelado algunas de sus ceremonias secretas en La flauta mágica – y transformó a un Amadeus alegre y genial en punto menos que superficial y tontorrón. No fue la única vez. Su Ejercicio para cinco dedos había sido maltratado en Hollywood hasta el punto de que el traslado de la acción a los Estados Unidos lo desfiguró deplorablemente. Sin embargo, a pesar de todo, una y otra vez el bisturí del escritor logró abrirse paso y franqueárselo también a los que contemplaban su creación y lo que quedó expuesto no pudo ser más humano.

Les dejo con una escena – extraordinaria – de Amadeus, una de las que contraponen el talento con la aduladora cercanía a los poderosos.

June 12, 2016

Corría el año… Winston Churchill

Es discutible que fuera el más relevante, pero sí que fue uno de los más importantes de la primera mitad del siglo. El juicio de la posteridad sobre él cambiará con el paso de los años. Prevalece todavía la imagen del viejo león que se enfrentó resueltamente con Hitler hasta conseguir su derrota. Semejante aspecto nunca debe ser pasado por alto, pero, con certeza, tendrá que verse equilibrado con otros. Por ejemplo, ¿no significó Churchill el final del imperio británico por su empecinamiento en no llegar a un acuerdo con Hitler? Por ejemplo, ¿no contribuyó a una sumisión de media Europa al comunismo durante medio siglo al preferir pactar con Stalin? Por ejemplo, ¿no fue absolutamente despiadado – incluso un criminal de guerra - al bombardear ciudades desarmadas y causar la muerte de centenares de miles de civiles? Todos estos aspectos no niegan su genialidad como escritor – Premio Nobel de literatura – como periodista, como historiador, como político, pero sí resultan indispensables para tener un retrato completo. Espero que disfruten aquel programa. God bless ya!!! ¡¡¡Que Dios los bendiga!!!

.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }

June 11, 2016

Las fuentes clásicas

Las fuentes clásicas

El papel de las fuentes clásicas en relación con el judeo-cristianismo en Israel del siglo I es, sin lugar a dudas, muy limitado. Realmente no se nos suministra en ellas datos de importancia acerca de este fenómeno histórico, aunque sí se nos permite —siquiera indirectamente— acercarnos a la visión que, todavía en el siglo II, tenían los autores romanos sobre el cristianismo primitivo.

Tácito

Nacido hacia el 56-57 d. J.C., desempeñó los cargos de pretor (88 d. J.C.) y cónsul (97 d. J.C.). No conocemos con exactitud la fecha de su muerte pero es posible que se produjera durante el reinado de Adriano (117-138 d. J.C.). De sus dos obras, las Historias —de las que sólo nos han llegado los libros I-IV y parte del V— recogen una breve historia del pueblo judío hasta la guerra con Tito, pero es en los Anales, escritos hacia el 115-117, donde aparece una mención explícita del cristianismo.

El texto, situado en Anales XV, 44, no aporta realmente mucha información acerca del judeo-cristianismo, pero permite ver que, primero, se consideraba tal movimiento como originario de Judea; segundo, se pensaba que su fundador había sido un tal Cristo —resulta más dudoso saber si Tácito consideró la mencionada palabra como título o como nombre propio— y tercero, se afirmaba que para el reinado de Nerón el colectivo había llegado a Roma, donde no era precisamente popular.

Suetonio

Aún joven durante el reinado de Domiciano (81-96 d. J.C.), ejerció la función de tribuno durante el de Trajano (98-117 d. J.C.) y secretario ab epistulis en el de Adriano (117-138), cargo del que fue privado por su mala conducta. Tampoco este autor nos habla directamente del judeo-cristianismo en Israel, pero sí parece hacer referencia en su Vida de los doce Césares (Claudio XXV) a una medida del emperador Claudio encaminada a expulsar de Roma a unos judíos que causaban tumultos a causa de un tal «Cresto».[1]

El pasaje parece concordar con lo relatado en Hch. 18, 2 y podría referirse a una expulsión que, según Orosio (VII, 6, 15), tuvo lugar en el noveno año del reinado de Claudio (49 d. J.C.). En cualquier caso no pudo ser posterior al año 52. Se discute si «Chrestus» es una lectura asimilable a Christus. En ese sentido se definió Schürer[1] junto con otros autores.[1] Graetz, por el contrario,[1] ha mantenido que «Chrestus» no era Cristo sino un maestro cristiano contemporáneo del alejandrino Apolos, al que se mencionaría en 1 Cor. 1, 12, donde debería leerse «Jréstou» en lugar de «Jristou». La idea de que Cresto fuera un mesías judío que hubiera acudido a Roma a sembrar la revuelta resulta un tanto inverosímil. Sea Cresto una deformación de Cristo o el nombre de un maestro cristiano, lo cierto es que el pasaje parece indicar que apenas unos años después de la muerte de Jesús, el nuevo fenómeno religioso había llegado a Roma y que sus componentes eran fundamentalmente —si es que no únicamente— judíos.

Las fuentes judías (I): Flavio Josefo

Contamos con un número considerable de datos acerca de Flavio Josefo dado que fue autor de una Autobiografía (Vida) en la que nos suministra cuantiosa información acerca de sí mismo. Nacido en Jerusalén el año primero del reinado de Calígula (37-38 d. J.C.), pertenecía a una distinguida familia sacerdotal cuyos antepasados —según la información que nos suministra el propio Josefo— se remontaban hasta el período de Juan Hircano. Insatisfecho con la educación religiosa que había recibido en su infancia, a la edad de dieciséis años comenzó a estudiar las sectas de los fariseos, saduceos y esenios, e incluso llegó a vivir tres años en el desierto con un ermitaño llamado Banno. A los diecinueve años, regresó finalmente a Jerusalén y entró a formar parte de la secta de los fariseos (Vida 2). Hacia el 64 d. J.C. viajó a Roma con el fin de obtener la libertad de algunos sacerdotes judíos que habían sido conducidos allí cautivos por razones de poco peso.

A través de un actor judío llamado Alitiro, conoció a Popea, lo que le permitió lograr su objetivo y regresar a Judea colmado de regalos (Vida 3). En el 66 d. J.C. estalló la guerra contra Roma. Josefo sostiene que él había desaconsejado la ruptura de hostilidades (Vida 4) —cabe la posibilidad de que así fuera dado que la aristocracia judía se beneficiaba del statu quo existente en la zona—[1] y que sólo intervino en la contienda obligado por presiones muy fuertes. No obstante lo anterior, Josefo acabó uniéndose al levantamiento e incluso llegó a ser general en jefe de las tropas judías en Galilea (Vida 7; Guerra XX, 4). Sus actividades militares concluyeron en el año 67 d. J.C. con la captura de la plaza de Jotapata o Yotapata por los romanos (Guerra III, 8, 7-8). Llevado ante Vespasiano, le predijo su futuro entronizamiento (Guerra III, 8, 9), lo que tuvo como resultado inmediato que el romano lo tratara con notable consideración (Vida 75; Guerra III, 8-9) y que, en el año 69, al ser proclamado emperador por las legiones de Egipto y Judea, otorgara la libertad a Josefo (Guerra IV 10, 7), acompañando a su benefactor a Alejandría (Bello IV 11, 5). Regresó de nuevo al escenario bélico con Tito y colaboró en la tarea de incitar a sus compatriotas, cercados en Jerusalén, a la rendición (Guerra V 3, 3; 6, 2; 7, 4; 9, 2-4; 13, 3; VI 2, 1-3; 2, 5; 7, 2; Vida 75). Invitado a tomar parte del botín, a sugerencia del vencedor romano, cuando tuvo lugar la toma de la ciudad, afirma haberse contentado con lograr la libertad de algunos amigos y de un hermano, así como con hacerse con algunos libros sagrados. Parece incluso que consiguió la conmutación de la pena capital de tres hombres ya crucificados, de los que uno se salvó finalmente (Vida 75).

Terminada definitivamente la contienda, Josefo se trasladó a Roma, donde Vespasiano le regaló una mansión, le otorgó la ciudadanía romana y le asignó una pensión anual (Vida 76), así como una finca en Judea. Ni siquiera las denuncias de algunos compatriotas como Jonatán de Cirene (Vida 76; Guerra VII 11, 1-3) hicieron tambalearse tan favorable situación. Tanto Tito como Domiciano continuaron prodigándole su favor, habiéndole concedido este último emperador la exención de impuestos de su finca judía (Vida 76). Focio (Biblioteca 33) fecha la muerte de Agripa en el 100 d. J.C. De ser esta noticia correcta, Josefo habría vivido hasta el siglo II puesto que la Vida se escribió con posterioridad a ese hecho (Vida 65). No obstante, el dato de Focio dista de ser seguro.

De entre las obras de este autor nos interesan especialmente, en relación con la historia del judeo-cristianismo palestino del siglo I, la Guerra de los judíos y las Antigüedades, la primera en la medida que recoge datos contemporáneos al desarrollo del conflicto y la segunda por cuanto contiene referencias explícitas al mismo.

La Guerra de los judíos o Guerra judía se halla dividida en siete libros de acuerdo con un plan original de Josefo. Del prefacio 1, se deduce que la obra fue escrita originalmente en arameo y más tarde reelaborada por el mismo autor en griego con la ayuda de secretarios (C. Ap. I, 9).[1] No cabe duda de que para su elaboración partió fundamentalmente de su propia experiencia (C. Ap. I, 9, [49]), aunque algunos autores han apuntado a una obra flaviana[1] o a los Commentarii de Vespasiano.[1] La obra es considerablemente tendenciosa y no puede dudarse de que constituye un intento —afortunado por otra parte— de congraciarse con el vencedor deformando los hechos históricos en justificación de la política de éste. Que satisfizo a los romanos es indudable.

Tito en persona recomendó la publicación de la obra (Vida 65) y Agripa —a fin de cuentas un paniaguado de Roma— escribió sesenta y dos cartas alabando su veracidad (Vida 65). Con todo, la presentación divergente del conflicto —en cuanto a sus causas y al verdadero papel de Roma en la zona— que se aprecia en las Antigüedades deja de manifiesto que el mismo Josefo no estuvo nunca convencido de la versión dada en la Guerra de los judíos y que, al final de sus días, intentó dejar a la posteridad una más cercana a la verdad histórica. Este factor resulta de especial interés para nosotros por cuanto permite advertir los condicionantes ideológicos del autor a la hora de redactar sus escritos históricos.

Las Antigüedades abarcan en veinte libros toda la Historia de Israel desde el Génesis hasta el año 66 d. J.C. Algunos autores han visto en ello un intento paralelo de la historia romana de Dionisio de Halicarnaso pero no es seguro que efectivamente ése fuera el origen del plan y de la división de la obra. No vamos a analizar aquí las fuentes relativas a la información josefina no relacionada con el judeo-cristianismo. En cuanto a éste, exponemos más adelante el valor que asignamos a los datos proporcionados en sus obras. Será entonces cuando hagamos referencia al que, a nuestro juicio, puede ser su origen. No obstante, adelantamos que consideramos el mismo oral y, quizá menos probable, emanado de fuentes sacerdotales (Véanse paralelos en Contra Apión I, 7; Vida I, 1).

Es muy posible que las Antigüedades se escribieran a lo largo de un período bastante dilatado. Parece ser que el proceso de redacción experimentó diversas interrupciones (Pról. 2) y que, finalmente, se concluyó en el año trece de Domiciano (93-94 d. J.C.), contando el autor unos cincuenta y seis años (Ant. XX 12, 1). La obra, de contenido claramente apologético según propia confesión del autor (Ant. XVI 6, 8), no iba dirigida a los judíos sino a un público compuesto por griegos y romanos.

En las obras de Flavio Josefo nos encontramos con dos referencias claras al judeo-cristianismo en Israel. La primera se halla en Ant. XVIII 63, 64 y la segunda en XX, 200-203. Su texto en la versión griega es como sigue:

Vivió por esa época Jesús, un hombre sabio, si es que se le puede llamar hombre. Porque fue hacedor de hechos portentosos, maestro de hombres que aceptan con gusto la verdad. Atrajo a muchos judíos y a muchos de origen griego. Era el Mesías. Cuando Pilato, tras escuchar la acusación que contra él formularon los principales de entre nosotros lo condenó a ser crucificado, aquellos que lo habían amado al principio no dejaron de hacerlo. Porque al tercer día se les manifestó vivo de nuevo, habiendo profetizado los divinos profetas éstas y otras maravillas acerca de él. Y hasta el día de hoy no ha desaparecido la tribu de los cristianos.

Ant. XVIII, 63-64

El joven Anano… pertenecía a la escuela de los saduceos, que son, como ya he explicado, ciertamente los más desprovistos de piedad de entre los judíos a la hora de aplicar justicia. Poseído de un carácter así, Anano consideró que tenía una oportunidad favorable porque Festo había muerto y Albino se encontraba aún de camino. De manera que convenció a los jueces del Sanedrín y condujo ante ellos a uno llamado Santiago, hermano de Jesús, el llamado «Mesías», y a algunos otros. Los acusó de haber transgredido la Ley y ordenó que fueran lapidados. Los habitantes de la ciudad que eran considerados de mayor moderación y que eran estrictos en la observancia de la Ley se ofendieron por aquello. Por lo tanto enviaron un mensaje secreto al rey Agripa, dado que Anano no se había comportado correctamente en su primera actuación, instándole a que le ordenara desistir de similares acciones ulteriores. Algunos de ellos incluso fueron a ver a Albino, que venía de Alejandría, y le informaron de que Anano no tenía autoridad para convocar el Sanedrín sin su consentimiento. Convencido por estas palabras, Albino, lleno de ira, escribió a Anano amenazándolo con vengarse de él. El rey Agripa, a causa de la acción de Anano, lo depuso del sumo sacerdocio que había ostentado durante tres meses y lo reemplazó por Jesús, el hijo de Damneo.

Ant. XX, 200-203

No vamos a referimos aquí a los problemas de fiabilidad histórica que presentan las Antigüedades en su conjunto, sino a los testimonios concretos acerca de Santiago, el hermano de Jesús, y del mismo Jesús. Aclaremos además que el segundo pasaje nos interesa no por lo que señala en sí sobre este último, sino por refle jar la existencia de un grupo de seguidores suyos, así como por referirse a su origen.

Ninguno de los dos pasajes de las Antigüedades relativos al objeto de nuestro estudio es aceptado de manera unánime como auténtico.[1] No obstante, podemos señalar que, por regla general, el referente a Santiago es prácticamente aceptado como tal por la inmensa mayoría de los estudiosos, resultando además muy común aceptar la autenticidad del segundo texto y rechazar la del primero en todo o en parte.[1]

El pasaje relativo a Santiago implica, desde luego, menos dificultad que el relacionado con Jesús, como ya hemos señalado antes. El personaje en concreto fue uno de los dirigentes principales de la comunidad de Jerusalén antes y después de la marcha de Pedro (Hch. 15, 1 y ss.; 21, 18 y ss.). De él se nos dice que era hermano de Jesús, el llamado «Mesías» (Cristo). El término «legomenos» no implica en sí juicio de valor afirmativo o negativo sino solamente una manera de identificar al tal Jesús. Que esto proceda de Josefo parece lo más natural si tenemos en cuenta que aparecen varios con este nombre en su obra y que éste intenta distinguirlos siempre de alguna manera.[1] En el caso del hermano de Santiago parece lo más lógico que optara por la identificación más sencilla: «le llamaban Mesías». Cuestión aparte, en la que Josefo no entra, es que lo fuera o no.

De aceptarse la tesis de que las palabras «Jesús, llamado Mesías» fueran una interpolación nos encontraríamos con varios problemas de nada fácil resolución. El primero es el hecho de que resulta muy difícil aceptar que un interpolador cristiano se hubiera conformado con una referencia tan modesta. Más probable es que hubiera optado por añadir elementos edificantes y hagiográficos a la historia, aspectos ambos que están ausentes de la misma.[1] En segundo lugar, aquí «Mesías» aparece como título —lo que era efectivamente— y no como un nombre, deformación lingüística que se aprecia en los cristianos actuales y que surgió pronto en el ámbito helenístico. Un interpolador cristiano, sobre todo si hubiera sido de origen gentil, jamás hubiera añadido una coletilla de tan rancio sabor judío. En tercer lugar, señalemos que Orígenes conoció este pasaje y lo cita tal cual no disminuido en su contenido que —como hemos señalado— encajaría a la perfección con Josefo.[1] A nuestro juicio, pues, el pasaje de Ant. XX tiene todos los visos de ser auténtico. Debemos señalar además que el hecho de que Josefo hablara en Ant. XX de Santiago como «hermano de Jesús, llamado Mesías» sin dar más explicaciones al respecto acerca del mencionado Jesús da pie a suponer que había hecho referencia a este personaje concreto con anterioridad.[1] Lo cierto es que, efectivamente, tenemos una referencia anterior acerca de Jesús en Josefo, la que se halla en Ant. XVIII 3, 3.

Ciertamente la autenticidad del mencionado texto no fue cuestionada prácticamente hasta el siglo XIX[1] y el hecho resulta comprensible si tenemos en cuenta que todos los manuscritos que han llegado hasta nosotros lo incluyen sin excepción. Cabe decir, por lo tanto, que la evidencia textual de los manuscritos se manifiesta unánimemente en favor de su autenticidad. Con todo, ciertas presuntas inconsistencias de tipo interno aconsejan examinar a fondo el texto y discernir lo que puede haber de josefino en el mismo. Comenzaremos por aquellas partes que, en nuestra opinión, deben ser atribuidas sin dudar a Josefo.

Parece bastante posible que la afirmación de que Jesús era un «hombre sabio» sea josefina. Ciertamente esa modestia de atributos en relación con Jesús encaja difícilmente con un interpolador cristiano.[1] Tanto la limitación de Jesús a una mera condición humana como la ausencia de otros apelativos hace prácticamente imposible que su origen sea cristiano. Añadamos a esto que la expresión, por el contrario, tiene paralelos en el mismo Josefo (Ant. XVIII 2, 7; X 11, 2) y, por lo tanto, es muy posible que proceda de este autor.

También es muy probable que resulte auténtico el relato de la muerte de Jesús. Se menciona la responsabilidad de los saduceos en la misma —un argumento exculpatorio común en autores judíos hasta el siglo XXI— y se descarga la culpa inherente a la orden de ejecución sobre Pilato, algo que ningún evangelista[1] (no digamos cristianos posteriores) estaría dispuesto a afirmar de forma tan tajante, pero que sería lógico en un fariseo y más si no simpatizaba con los cristianos y se sentía inclinado a presentarlos bajo una luz desfavorable ante un público romano. Por último, otros aspectos del texto apuntan asimismo a un origen josefino. En primer lugar, está la referencia a los saduceos como «los primeros entre nosotros». Esta expresión encaja perfectamente con el estilo del Josefo de las Antigüedades en discrepancia con el de la Guerra, donde nunca emplea el pronombre de primera persona. Finalmente, la referencia a los cristianos como «tribu» (algo no necesariamente peyorativo) también armoniza con las expresiones josefinas (Guerra III, 8, 3; VII, 8, 6) aunque habría sido descartado por un interpolador cristiano.

Resumiendo, pues, se puede afirmar que resulta muy posible que Josefo incluyera en las Antigüedades una referencia a Jesús como un «hombre sabio», cuya muerte, instada por los saduceos, fue ejecutada por Pilato, y cuyos seguidores seguían existiendo hasta la fecha en que Josefo escribía. Pasemos a continuación a las expresiones cuya autoría resulta más dudosa.

En primer lugar, está la clara afirmación de que Jesús «era el Mesías» (Cristo). El pasaje, tal como nos ha llegado, pudiera tener resonancias neotestamentarias claras (Lc. 23, 35; Jn. 7, 26; Hch. 9, 22). No es imposible que Josefo conociera algunos escritos del Nuevo Testamento y, hoy por hoy, parece demostrado que conocía relativamente bien el cristianismo y que incluso en las Antigüedades se recogen diversos intentos de interpretación de las Escrituras contrarias a las de este movimiento,[1] pero, con todo, aquí no nos hallamos con una declaración neutra al estilo de la de Ant. XX, sino con lo que podría ser una confesión de fe. Salvo algún caso aislado, que sostiene la conversión de Josefo,[1] existe una total unanimidad hoy en día en negar —como ya en su día lo hizo Orígenes (Contra Celso I, 47; Comentario sobre Mateo X, 17)— la posibilidad de que este autor creyera en Jesús como Mesías. Es por ello por lo que el pasaje, tal como nos ha llegado, no pudo salir de su pluma.

Ahora bien, no se puede descartar que, efectivamente, Josefo hiciera una referencia a las pretensiones mesiánicas de Jesús. De hecho parece obligado considerarlo así si tenemos en cuenta que le serviría para explicar el que a sus seguidores se les denominara «cristianos». Cabe incluso la posibilidad de que fuera una nota injuriosa[1] que resultó suprimida por un copista cristiano que se sintió ofendido por la misma, aunque resulta también verosímil que Josefo se limitara a señalar que Jesús era considerado el Mesías por algunos sin que él apoyara tal pretensión.[1] De ser cierto este último supuesto, también el pasaje resultó previsiblemente alterado —por considerarlo demasiado tibio— por el copista cristiano. Seguramente, las palabras «si es que se le puede llamar hombre» son una interpolación cristiana. Parecen desde luego presuponer la creencia en la divinidad de Cristo (algo impensable en un judío no cristiano). Ahora bien, indirectamente sirven para reforzar el carácter auténtico del «hombre sabio» josefino. Es posible que el supuesto censor cristiano no se sintiera contento con lo que consideraba un pálido elogio de Cristo y que añadiera la apostilla de que no se le podía limitar a la categoría de simple ser humano.

La expresión «maestro de hombres que aceptan la verdad con placer» posiblemente sea también auténtica en su origen si bien en la misma podría haberse deslizado un error textual al confundir (intencionadamente o no) el copista la palabra taaeze (lo maravilloso) con taleze (lo verdadero). De hecho, el pasaje, con esta variación, presenta resonancias de Josefo por cuanto tanto las expresiones paradodsa erga[1] como edoné déjeszai[1] cuentan con paralelos en las Antigüedades. Por otro lado, la lectura, que con taleze resultaba aceptable para un cristiano al convertir a los seguidores de Jesús en amantes de la verdad, con taaeze encajaría perfectamente en una visión farisea moderada de Jesús: él fue un hombre sabio, pero sus seguidores, en su mayoría, eran gente que buscaban sólo el aspecto espectacular.

Finalmente, nos queda por discutir el grado de autenticidad que puede tener la referencia de Josefo a la resurrección de Jesús. Desde luego, tal como nos ha llegado, es difícil que provenga de este autor porque —una vez más— implicaría prácticamente una confesión de fe cristiana.[1] Ahora bien, admitido este punto, caben dos posibilidades: que el texto sea una interpolación total o que presente un cercenamiento del original. Sin ningún dogmatismo, creemos que esta última posibilidad es la que más se acerca a la realidad. De ser cierta, el relato adquiriría además una clara coherencia porque señalaría la base de explicación de la permanencia del movimiento originado en Jesús: no es que hubiera resucitado, sino que sus seguidores lo afirmaban.[1]

Resumiendo, pues, podemos decir que el cuadro acerca de Jesús que Josefo reflejó originalmente pudo ser muy similar al que señalamos a continuación. Jesús era un hombre sabio, que atrajo en pos de sí a mucha gente, si bien la misma estaba guiada más por un gusto hacia lo novedoso (o espectacular) que por una disposición profunda hacia la verdad. Se decía que era el Mesías y, presumiblemente por ello, los miembros de la clase sacerdotal decidieron deshacerse de él entregándolo a Pilato, que lo crucificó. Ahora bien, el movimiento no terminó ahí porque los seguidores del ejecutado, llamados cristianos en virtud de las pretensiones mesiánicas de su maestro, «dijeron» que se les había aparecido. De hecho, en el año 62, un hermano de Jesús, llamado Santiago, fue ejecutado por Anano si bien, en esta ocasión, la muerte no contó con el apoyo de los ocupantes sino que tuvo lugar aprovechando un vacío de poder romano en la región. Tampoco esta muerte había conseguido acabar con el movimiento. Cuando Josefo escribía, seguían existiendo seguidores de Jesús.

Aparte de los textos mencionados, tenemos que hacer referencia a la existencia del Josefo eslavo y de la versión árabe del mismo. Esta última,[1] recogida por un tal Agapio en el siglo X, coincide en buena medida con la lectura que de Josefo hemos realizado en las páginas anteriores. No obstante, resulta obligatorio mencionar que su autenticidad es cuando menos problemática aunque no pueda descartarse sin más la posibilidad de que reproduzca algún texto de Josefo más primitivo que el que nosotros poseemos. Su traducción al castellano dice así:

En este tiempo existió un hombre sabio de nombre Jesús. Su conducta era buena y era considerado virtuoso. Muchos judíos y gente de otras naciones se convirtieron en discípulos suyos. Los que se habían convertido en sus discípulos no lo abandonaron. Relataron que se les había aparecido tres días después de su crucifixión y que estaba vivo; según esto, fue quizá el Mesías del que los profetas habían contado maravillas.

—En cuanto a la versión eslava,[1] poca duda puede haber de que no es sino un conjunto de interpolaciones no sólo relativas a Jesús sino también a los primeros cristianos. Ciertamente contó con una valoración inusitada e injustificada por parte de Robert Eisler (1929-1930), que pretendía basar en la misma algunas de sus especiales teorías sobre el carácter de Jesús y del movimiento originado en él. Sin embargo, como señalaría uno de los autores más influidos por Eisler, «con unas pocas notables excepciones, la tesis del doctor Eisler ha sido vigorosamente repudiada por los eruditos de denominación cristiana, judía y agnóstica».[1]

Lo cierto es que el entusiasmo de Eisler por esta fuente y su interpretación subsiguiente de la figura de Jesús, como ya hemos señalado con anterioridad, no llegaron a prender del todo ni siquiera en sus imitadores. S. G. F. Brandon, en una obra de muy discutible metodología y conclusiones, pretendió que en el Josefo eslavo había una fuente más cercana al original que la que ha llegado hasta nosotros. Desafortunadamente, no sólo no fundamentó con un mínimo de convicción su tesis, sino que incluso llegó a violentar el contenido de esta fuente para hacerla encajar en presuposiciones de trabajo. En cuanto a J. W. Jack, atribuyó el Josefo eslavo a una falsificación consciente que la Iglesia ortodoxa habría utilizado para combatir la herejía, contradiciendo así la tesis de Eisler que veía el origen de la difusión más bien en un grupo de judaizantes. La explicación de J. W. Jack tampoco resulta convincente y, en términos generales, parece ser un eco de tesis expresadas un año antes por J. M. Creed.[1]

Ciertamente, y en esto existe un consenso casi unánime, no parece posible determinar si existe algo en ella que pueda servimos como fuente histórica toda vez que los pasajes parecidos a los de Antigüedades aparecen en la Guerra y que además se hace referencia a otros episodios adicionales. Aunque algún aspecto de la misma parece confirmar nuestra reconstrucción de Josefo (v. g.: son los discípulos y no Josefo quienes afirman que Jesús ha resucitado, a Jesús se le atribuyen obras milagrosas, es ejecutado por Pilato, etc.), consideramos muy arriesgado concederle ningún valor documental de relevancia.[1]

CONTINUARÁ

June 10, 2016

Salmo 121

Artísticamente, semejante paso pudo ser más o menos afortunado, pero no cabe la menor duda de que contribuyó como tantos otros a alejar a la inmensa mayoría de la gente del culto divino. Los ritos eran en latín, lengua hermosa, pero que no entendía nadie salvo clérigos y alguna persona excepcional que dispusiera de algo de educación; la Biblia no era accesible a un pueblo analfabeto y, para remate, incluso la música era cosa de unos pocos. La Reforma devolvió la Biblia al pueblo al que, de paso, alfabetizó para que pudiera leerla; estableció cultos en lengua vernácula para que se entendiera la predicación del Evangelio y, de manera extraordinariamente importante, depositó en manos de todo el pueblo la música. Igor Stravinsky llegó a afirmar que con el coral protestante la música clásica tocó techo. La afirmación se puede aceptar o rechazar, pero lo que es indiscutible es que aquellos corales fueron la base del desarrollo musical posterior que pasó por figuras típicamente protestantes como Bach o Haendel y que, sobre todo, la alabanza cantada dejó de ser patrimonio exclusivo de monjes o canónigos para ser entonada por todo el pueblo precisamente como lo marca la Biblia. Durante siglos, Biblia, predicación, cantos habían estado secuestrados en lo que al pueblo se refiere. La Reforma libertó todos estos aspectos en beneficio de todos.

Entre los himnarios al alcance de todos a partir de entonces – siempre que vivieran en un lugar que hubiera abrazado la Reforma - hubo algunos cuya belleza sigue causando la más honda de las impresiones a día de hoy. He escogido una versión coral del Salmo 121, ese hermoso texto en que el salmista se pregunta de dónde vendrá su socorro y responde que éste viene de YHVH el creador, El que no se duerme como guardador, El que cuida de día y de noche, El que protege a la entrada y a la salida. Para una minoría ferozmente perseguida como eran los reformados del siglo XVI, el salmo resultaba una hermosa promesa. Día y noche, ponían su confianza en Dios para que los protegiera de la Inquisición dispuesta a convertirlos en pavesas, de los parientes dispuestos a asesinarlos como sucedió con protestantes españoles y franceses, de la pérdida no solo de la hacienda sino también de la libertad y de la vida, de tantos peligros frente a los cuales sólo les quedaba entregarse totalmente al amor de Dios. La manera en que prevalecieron a pesar de las más feroces persecuciones y además contribuyeron a sentar nuevas bases para sus naciones son clara muestra de que no confiaron en vano.

Les dejo con dos versiones de este bello himno. La primera es clásica y coral mientras que la segunda es instrumental y se debe a Goudimel. Les sugiero que las escuchen mientras leen el Salmo 121 y lo aplican a su existencia. Disfruten de la Palabra de Dios y de la pieza musical. God bless ya!!! ¡¡¡Que Dios los bendiga!!!

Ésta es la versión coral

.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }

Y ésta es la versión de Goudimel

.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }

Los libros proféticos (XX):Ezequiel (III):el Dios que es soberano universal (c. 25-32)

El judío – que no pasa de ser un agnóstico - formula la cuestión no sin ironía, pero, en un momento determinado, viendo la conducta de aquella familia católica, acaba diciendo con amargura: “Ya lo sé. Dios es irlandés”. Una idea expresada con más humor, pero no diferente es la que transmite aquel chiste de vascos en el que uno le dice a otro: “Fíjate si Cristo era humilde que, habiendo podido nacer en Bilbao, nació en Belén”. Podríamos multiplicar los ejemplos por docenas. Los católicos españoles insisten en que España es la tierra de María e hija predilecta de la iglesia católica, sin duda, ignorando que es lo mismo que sus correligionarios franceses dicen de Francia. Por supuesto, el fenómeno se da en otras religiones. Sin duda, existe una propensión habitual a limitar a Dios a nuestro grupo, tribu o región. El pueblo de Israel padeció también de esa enfermedad espiritual, pero, de manera bien significativa, los profetas se enfrentaron con ella de manera frontal. No sólo es que Dios no iba a legitimar lo malo que pudiera hacer Su pueblo por mucho que fuera Su pueblo. Es que además Dios también establece Su justicia también en otras naciones. Ese mensaje presente en Elías y en Oseas, en Amós y Habacu, en Sofonías y Jeremías, aparece también en Ezequiel y proporciona una extraordinaria trascedencia a la Historia universal cuyos hilos – aunque se escape a la mayoría de los humanos – son entretejidos por Dios.

El castigo del reino de Judá había sido indiscutiblemente justo, pero eso era una cosa y otra muy diferente era la manera en que estados como Amón, Moab, Edom o Filistea se habían aprovechado del dolor ajeno (c. 25). La maldad nunca queda legitimada porque Dios la utilice como elemento de juicio. La maldad es maldad y Dios pedirá cuentas por ella.

Tarde o temprano, Dios ejecuta Sus juicios en y a lo largo de la Historia y no existe manera de evitarlos aparte de la conversión. ¿Existe una potencia económica extraordinariamente próspera? Su prosperidad no será para siempre si no va unida a determinados factores morales. El caso de Tiro fue paradigmático. Gran potencia comercial, su riqueza no podría parar el curso de la Historia (c. 26-27). El que su gobernante se creyera un dios no sólo no cambiaría esa situación sino todo lo contrario (c. 28). Al fin y a la postre, acabaría pudriéndose exactamente igual que todos los que lo habían precedido (28: 1-10). Es precisamente en este punto cuando Ezequiel introduce uno de los pasajes más enigmáticos de la Escritura. Tras referirse al príncipe de Tiro, pronuncia un oráculo sobre el rey de Tiro. De él se dicen cosas llamativas como que vivió en el jardín del Edén (28: 13), que era un querubín que moró en el santo monte de Dios (28: 14) y que fue perfecto hasta que un día optó por la maldad (28: 15). Aunque metafóricamente podría ser una mención repetida al gobernante de Tiro, no han sido pocos los intérpretes que han creído ver en estos versículos una referencia al Diablo. Querubín perfecto en otro tiempo, la maldad habría precipitado su caída hasta que llegara un momento en que acabaría dejando de ser (28: 19). No se trata, desde luego, de una interpretación imposible. Incluso tendría una cierta lógica ya que implicaría un punto de inflexión en medio de los oráculos sobre las naciones. Los que se alzan contra Dios acabarán recibiendo su merecido lo mismo si se trata de naciones pequeñas que de emporios económicos o grandes potencias militares. De hecho, la regla se aplica incluso al denominado Príncipe de las tinieblas o señor de las potestades del aire.

Aquella generación no sólo contemplaría el terremoto que sacudiría al reino de Judá y a los pequeños reinos de alrededor. También sería testigo de cómo se tambalearía la fortaleza financiera y se desplomarían las mayores potencias. El altivo Egipto (c. 29-32) desaparecería como potencia.

Nada de todo aquello debería ser inesperado porque el profeta habría cumplido con la misión de anunciar los propósitos de Dios. Como un centinela o atalaya (c. 33) habría advertido a la gente para que cambiara el rumbo de su vida; y contemplaría cómo sus anuncios se convertían en realidad por más que hubieran provocado la irritación de los que lo escuchaban (33: 21 ss). Durante un tiempo, Ezequiel había sido objeto de burlas y desprecios, pero esa situación iba a cambiar de manera radical (33: 30). Quisieran o no, las gentes tendrían que aceptar que Dios ejecuta Sus juicios justos (33: 29) y también, cuando todo sucediera, que en medio de ellos había vivido un profeta que les había avisado de todo aunque para ello hubiera corrido no pocos riesgos (33: 33). Y es que Dios no es irlandés, ni judío, ni vasco, ni blanco o negro. Dios es soberano sobre todas las naciones y culturas de la tierra. Las que han sido, las que son y las que puedan ser.

CONTINUARÁ

Lectura recomendada: Capítulo 26; 28; 33.

June 9, 2016

Hope in a time of crisis y la mentira de la violencia de género

Los que sí se desenvuelvan con la lengua de Shakespeare algún provecho encontrarán. Como no deseo que se queden sin nada los visitantes habituales de este blog les incluyo una antigua entrevista de una televisión hundida que desapareció, pero en la que se hicieron buenas cosas hace años. La entrevista mantiene toda su actualidad. A decir verdad, podría haberla realizado esta misma semana. Disfrútenla. God bless ya!!! ¡¡¡Que Dios los bendiga!!!

Aquí está La esperanza en un tiempo de crisis

http://bibletruthchapel.com/cesar-vidal-6-5-16/

Y aquí LA MENTIRA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }César Vidal's Blog

- César Vidal's profile

- 109 followers