César Vidal's Blog, page 111

July 23, 2015

Santiago Ramón y Cajal, el Premio Nobel

A decir verdad, presentó siempre problemas para adaptarse en las diversas escuelas por su carácter independiente y no dio mejor resultado como aprendiz de barbero y de zapatero. Sí era un notable dibujante y el hecho de que su padre lo llevara a un cementerio para trazar bocetos de restos humanos provocó su atracción hacia la medicina. Tras graduarse como médico en Zaragoza, sirvió en la guerra de Cuba como facultativo contrayendo la malaria y la tuberculosis y estando a las puertas de la muerte. A su regreso a España, se casó en 1879 con Silveria Fañanás que fue su compañera idónea. Catedrático de anatomía en Valencia, Barcelona y Madrid, fue también director del museo de Zaragoza y, sobre todo, fundador del Laboratorio de investigaciones biológicas, la primera institución que intentó reparar la separación que España sufría de la investigación científica desde el siglo XVI cuando, por el temor al contagio del protestantismo, Felipe II prohibió que los estudiantes españoles fueran al extranjero y la universidad de Salamanca dejó de comprar libros. Convencido de que las mejores creaciones del ser humano eran la ciencia y el arte, se definió como políticamente liberal y religiosamente, agnóstico. El paso del tiempo mantendría su liberalismo, pero lo llevaría a creer en Dios como el Creador del cosmos, una postura que defendió en su primera conferencia en la Real academia española de ciencias. Sin embargo, mantendría toda su vida una visión muy negativa de la iglesia católica a la que consideraba responsable de no poco del atraso sufrido por España durante siglos. En 1906, recibió, conjuntamente con Camillo Golgi, el Premo Nobel de medicina en reconocimiento a su obra sobre la estructura del sistema nervioso”. Se cuenta que, a altas horas de la noche, llegó el cartero llevando el telegrama en que se le anunciaba la buena noticia. Levantándose de la cama, lo recogió Silveria, su esposa. Cuando, tras abrirlo, leyó el contenido, anunció sorprendida a su marido: “Santiago, que te han dado el Premio Nobel” a lo que Cajal repuso: “Guárdalo inmediatamente y que no lo sepa nadie, que eso no me lo van a perdonar en la vida”. Cajal conocía a sus compatriotas y no sorprende que el mayor reconocimiento lo recibiera en el extranjero en forma de doctorados honorarios de Cambridge, Würzburg y Clark. La verdad era que Cajal era la muestra evidente de que, incluso frente a enormes dificultades y significativas carencias, siempre ha habido españoles que se sobreponen al conjunto de sus compatriotas. Son los que salen adelante no por haber nacido en España sino a pesar de ello.

Próxima semana: Niceto Alcalá-Zamora

July 22, 2015

Amigos de Granada, crowdfunding, campus literario y libros electrónicos

Este fin de semana, los que se pusieron en contacto conmigo para departir un buen rato eran desconocidos de Granada. Corrijo: desconocidos ellos para mi, porque ya para ellos era un conocido de años a través de los libros y de la radio. Hablamos largo y tendido y en el más joven de los dos – eran padre e hijo - se repetía como una idea fija un mensaje del que estaba más que convencido: en España, le caen encima al que crea riqueza y cada vez dan más facilidades a los que pretenden vivir sin trabajar. Ponía ejemplos. Por ejemplo, su madre que tenía una panadería y que trabajaba muchísimo, pero a la que no le cundían las muchas horas de trabajo porque ahí estaban las distintas haciendas dispuestas a desplumarla. En Estados Unidos, a él no le pasaba lo mismo. Trabajaba mucho, pero la verdad es que, joven y con ganas de trabajar, le iba mucho mejor que a la inmensa mayoría de muchachos de su edad en Granada. Claro que, como él decía, en lo único que andaban era en el Sálvame, en la propina paterna y en cómo encontrar la manera de vivir lo mejor posible trabajando lo menos posible.

Como todas las generalizaciones, ésta tenía su parte discutible y su parte innegable. La verdad es que en España abrir un negocio, hasta el más modesto, es garantía de comenzar a dar dinero al estado antes de ganar un solo euro con lo que la quiebra es relativamente fácil y, ciertamente, es lo que sucede en un apabullante porcentaje de casos. En otras naciones – no sólo en Estados Unidos – no se da un céntimo hasta tener algún beneficio y, lógicamente, los resultados son mucho mejores. No tengo la menor duda de que esta mentalidad tan extendida en suelo español tiene raíces antiguas que se remontan a la sopa boba de los conventos. Los que la tomaban se ahorraban trabajar – en el siglo XVIII, hubo poblaciones españolas en las que el ochenta por ciento de los habitantes vivía de esa manera – no cuestionaban el sistema social que así los alimentaba sin dar ni golpe y la vida transcurría sin excesivos problemas – aunque miserablemente – hasta que el peso de las castas privilegiadas era imposible de mantener y todo acababa como el rosario de la aurora. Sustituir en parte la política de vagancia impulsada por la Santa Madre Iglesia por la de vagancia pagada por el Santo Padre Estado siempre con el dinero de los que se esfuerzan ha sido facilísimo. Llovía sobre mojado.

Precisamente por eso, la campaña de crowdfunding – que ya va por el 70 por ciento del plan – tiene tanto de histórico. No es sólo que será la primera en la Historia de la radio en España en que un programa tendrá una temporada – o no la tendrá – sobre la base de ayudas libres de sus oyentes; es que además habrá gente que se movilizará para algo que no sea recoger la sopa boba, un encuentro de fútbol o mostrar cabreo contra algo o alguien. De momento, los que han apoyado la campaña no llegan a 300 como los héroes de Leónidas, pero es más que posible que antes de alcanzar esa cifra ya contemos con todo el dinero y si no es así… bueno, pues es que en España no se da más de sí y nosotros seguiremos cumpliendo con nuestro deber de otra manera porque campo para arar hay mucho.

Van viento en popa – todavía mejor - las inscripciones para el campus literario. Ya hemos rebasado el mínimo para que se celebre y, Dios mediante, tendrá lugar para disfrute de todos los presentes que, en algunos de los casos, vienen de este lado del océano. Para los que piensen en ir debo señalar que ya quedan pocas plazas y ni una sola de las individuales. Lo comprendo a la perfección porque el contenido es muy bueno y además muy barato. A decir verdad, muy por debajo del precio de mercado.

Y una última cuestión relacionada con acercar la cultura al mayor número posible de gente y a precio muy económico. Ya está disponible en www.amazon.com una nueva entrega de mis libros en formato electrónico. Esta entrega es, verdaderamente, de lujo. En ella están El emperador perjuro – una de las seis novelas sobre la Inquisición, en este caso relacionada con el Cisma de Occidente y Jan Huss – El fuego del cielo – Premio de Novela histórica Alfonso X el Sabio y novela ideal para conocer la Antigua Roma – El escriba del faraón – Mi primera novela histórica sobre el Antiguo Egipto aparte de una narración del Éxodo, pero visto por un egipcio – y Mahoma – la biografía más completa de Mahoma en español abordando no sólo la vida del profeta del islam sino también los inicios de esta religión o el Corán. Consigno abajo los enlaces y cómo se podrá ver todas las obras son, aparte de muy interesantes – todas ellas tuvieron un éxito notable en su día – de precio más que económico porque, a diferencia de otros, lo que siempre he perseguido es que la gente adquiriera cultura y espíritu crítico y no lucrarme. Es lo mismo que puede verse en la campaña de crowdfunding para el programa La Voz o en el campus literario. Quizá también por eso la simple idea de vivir a costa de otros me causa una profunda repugnancia y me asquea que los políticos se aprovechen de esa propensión innegable de millones de españoles para seguir en sus poltronas. Yo creo que, como enseñó Pablo de Tarso hace veinte siglos: “el que no trabaje, que no coma”. Y a continuación van los enlaces de los libros electrónicos. God bless ya!!! ¡¡¡Que Dios los bendiga!!!

El escriba del faraón

http://www.amazon.es/gp/product/B010RIWU66

El emperador perjuro

http://www.amazon.es/gp/product/B010QXJZ8I

El fuego del cielo

http://www.amazon.es/gp/product/B010QX11I0

Mahoma

http://www.amazon.es/gp/product/B010QX0TJC

Pack de 2 libros: El fuego del cielo y El emperador perjuro

http://www.amazon.es/gp/product/B010P7F6SI

Pack de 2 libros: El emperador perjuro y El escriba del faraón

http://www.amazon.es/gp/product/B010P5BCJM

July 20, 2015

La fragilidad de las democracias

Creo, sin ninguna pretensión, que la ponencia que pronuncié es digna de reflexión en España, en el sur de Europa y en Hispanoamérica. Incluyo el enlace de los vídeos entre los que encontrarán el mío. Espero que lo disfruten. God bless ya!!! ¡¡¡Que Dios los bendiga!!!

La “inocente manía” de cambiar los nombres de la calle

Inocente manía que parece responder a la ilusión de borrar el pasado hasta en sus vestigios más anodinos”. Azaña sabía de lo que hablaba porque en Madrid, la calle de Alfonso XII había cambiado su nombre en 1931 por Alcalá-Zamora y en 1936, por Paseo de la Reforma Agraria. De manera semejante, la calle Mayor pasó a denominarse de Mateo Morral, el anarquista que intentó asesinar el día de su boda a Alfonso XIII y Victoria Eugenia causando varias docenas de víctimas mortales. Se puede discutir si, como decía Azaña, cambiar la nomenclatura de las calles es una “inocente manía”. De lo que no cabe, sin embargo, la menor duda es que se trata de una conducta que podría definirse adecuadamente como “tuerta”, es decir, que ve con un solo ojo. A decir verdad, si bien se mira, obedece el deseo de borrar nombres no a que éstos sean especialmente malvados o se puedan identificar con las peores conductas sino a que son de “los otros” y “los otros” no pueden tener, a diferencia de “los nuestros”, un lugar en el recuerdo y la consideración de todos.

En el caso de Madrid – lamentablemente no el único – los ejemplos son palmarios. Examinemos algunos. Por ejemplo, Madrid cuenta con una avenida de Pablo Iglesias. Que fue el fundador del PSOE es conocido, pero se pasan por alto otros aspectos de su trayectoria especialmente inquietantes para cualquiera que crea en la democracia o en la supremacía de la ley. Así, Pablo Iglesias no dudó en amenazar en sede parlamentaria con la perpetración del “atentado personal” si se daba la circunstancia de que Maura llegaba al poder. No menos rotunda fue su confesión explícita pronunciada también en las Cortes, en mayo de 1910, en el sentido de que el PSOE no estaba dispuesto a respetar la legalidad o, por citarlo literalmente: “Este partido está en la legalidad mientras la legalidad le permita adquirir lo que necesita; fuera de la legalidad cuando ella no le permita realizar sus aspiraciones”. Se puede decir lo que se desee de Pablo Iglesias, pero resulta dudoso su carácter ejemplar y el hecho de que cuente con una calle en Madrid sólo se explica desde la propaganda de partido. No mejor es el caso de Indalecio Prieto que tiene un bulevar dedicado a su nombre en Madrid. Tras la derrota sufrida por las izquierdas en 1933, Prieto fue figura entusiasta en la preparación de una sublevación armada contra el gobierno legítimo de la II República. Por desgracia, el alzamiento tuvo lugar en octubre de 1934 y, aunque fracasó estrepitosamente en Barcelona – donde contaba con el respaldo de Companys y de la Esquerra Republicana de Cataluña – se mantuvo durante varias semanas en Asturias saldándose con cuantiosas pérdidas materiales y algo menos de un millar de cadáveres. La experiencia de Asturias no llevó a Prieto a reflexionar y así, durante la guerra civil, no dudó en someterse a los dictados de los agentes de Stalin en España, un hecho que él mismo reconocería en la posguerra. Ni siquiera en el exilio su figura se vería libre de controversias al estimar no pocos republicanos que el dirigente socialista se había lucrado con fondos sacados de España. No mejor es el caso de Francisco Largo Caballero, otro socialista que cuenta con una calle en Madrid, por cierto muy cercana a la de alguien tan diferente de él como Gandhi. Largo Caballero fue responsable directo de lo que se ha denominado la “bolchevización del PSOE” iniciada ya en 1932 y que abortó las posibilidades de que el socialismo español fuera democrático encauzándolo, por el contrario, ya de manera definitiva por la vertiente totalitaria. Cabeza principal del alzamiento armado contra el gobierno republicano de 1934, en febrero de 1936, durante la campaña electoral y antes de se constituyera la conjura para dar el golpe de julio de ese mismo año, Largo Caballero anunció públicamente una y otra vez que el PSOE iría a la guerra civil para conquistar el poder si el resultado de las urnas le resultaba adverso. En no escasa medida, Largo Caballero fue uno de los grandes responsables del enfrentamiento fratricida con sus continuos llamamientos a la guerra civil y a la toma revolucionaria del poder y con sus anuncios de la formación de un ejército popular que sustituyera al existente. Denominado el “Lenin español”, los despachos diplomáticos británicos advertían ya a inicios de 1936 de que su llegada al gobierno desencadenaría en España una revolución bolchevique que acabaría con el sistema republicano. No se equivocaron los analistas extranjeros porque, convertido en presidente de un gobierno del Frente popular, Largo Caballero fue el responsable principal del establecimiento de todo un sistema de checas donde se torturó y se perpetraron asesinatos políticos. Igualmente, fue el impulsor de la creación de un sistema semejante al GULAG soviético que tuvo forma legal, pero que las derrotas militares impidieron consumar. La calle de Pasionaria, muy cercana a la de Rosa Luxemburgo y a la de Santa Bernardita, es otro ejemplo de cómo el callejero de Madrid es considerablemente benévolo frente a personajes que han defendido cosmovisiones totalitarias. Convertida en un icono del PCE desde 1936, Pasionaria no llevó una vida precisamente ejemplar. Consiguió, por ejemplo, que Stalin intercediera ante Hitler para que liberaran a su amante retenido en Francia, pero se negó a atender a los “niños de la guerra” olvidados por el régimen soviético hasta el punto de que uno de ellos intentó asesinarla. Hizo también la vida imposible a su amante - que había decidido vivir con una mujer más joven - hasta el punto de que, aterrorizado, acabó padeciendo un sarpullido sumado a la impotencia. Como no podía ser menos, calificó de “cabezas de chorlito” a Claudín y Semprún cuando fueron expulsados del Comité central del PCE. Personaje totalitario, stalinista y sometido hasta la médula a los dictados de Moscú es comprensible que provocara el entusiasmo de algunos y más dada la manera en que se convirtió en un símbolo de la Transición, pero, desde luego, cabe preguntarse si merece figurar en el prontuario de vidas ejemplares ni siquiera política o humanamente hablando. Pero quizá el ejemplo más desdichado del tuertismo del callejero sea el que ofrece Santiago Carrillo, antiguo secretario del PCE. En junio de 2013, en medio de una controversia no pequeña, el ayuntamiento de Madrid decidió dedicar una calle a Santiago Carrillo. El paso no podía sino provocar protestas populares porque Carrillo es, con seguridad, el responsable del mayor número de asesinatos de madrileños desde que las tropas invasoras de Murat llevaron a cabo los fusilamientos del 3 de mayo. Como han dejado de manifiesto las fuentes soviéticas incluido Dimitrov, a la sazón factótum de la Komintern, Carrillo fue el que dirigió las matanzas masivas perpetradas por fuerzas de seguridad republicanas en Paracuellos y otras localidades cercanas a Madrid. Los crímenes constituyeron la única atrocidad de la guerra civil española que podría ser calificada propiamente de genocidio. Los fusilamientos en masa no fueron, como se ha repetido más de una vez, fruto de la improvisación o del desorden de la retaguardia. Por el contrario, se produjeron de manera más que calculada y sistemática siguiendo un método ya utilizado por la Cheká en Crimea y que luego sería repetido en Katyn por el NKVD. El número de las víctimas se elevó a unas cinco mil personas en números redondos – reproduje hace años el nombre de los identificados en mi libro Paracuellos-Katyn - de los que la mayoría eran madrileños y, en un porcentaje muy elevado, menores de edad. El caso de Carrillo – a pesar del intento de pasar por alto su pasado durante la Transición – resulta se convierte ahora en especialmente escandaloso porque el dramaturgo Pedro Muñoz Seca va a perder, previsiblemente, la calle que tiene dedicada en Madrid por deseo del actual gobierno municipal. Pedro Muñoz Seca, autor entre otras comedias de La venganza de don Mendo sólo cometió el crimen de ser conservador y, poco antes de ser fusilado por los milicianos, bromeó con ellos diciendo que había algo que nunca le podrían quitar: el miedo. Muñoz Seca fue asesinado en Paracuellos. Si su calle desaparece – como la de Mártires de Paracuellos - el actual ayuntamiento de Madrid podrá jactarse de algo que sólo ha sucedido en regímenes totalitarios como los de Hitler; Lenin y Stalin: seguir ensalzando a verdugos mientras borra de las calles la memoria de sus víctimas. En otras palabras, habrá superado a otros sectarios y fanáticos que lo antecedieron con medidas semejantes a lo largo de la Historia de España no siendo ya tuerto sino moral y éticamente ciego.

July 19, 2015

La iglesia universal: De la coronación de Agripa al Concilio de Jerusalén (V)

El concilio de Jerusalén (I): cuestiones previas

El denominado concilio de Jerusalén es un suceso al que la fuente lucana dota de un significado absolutamente esencial. El mismo aparece descrito como una reunión de apóstoles —sin determinar cuántos de ellos estaban presentes y citando sólo alguno de los nombres— y ancianos de la comunidad jerosilimitana cuya finalidad era zanjar de manera definitiva la cuestión de los términos en que un gentil podía ser admitido en el seno de la comunidad (lo que implicaba una referencia al tema de la circuncisión), así como el grado de contacto social que podía existir entre judeo-cristianos y gentil-cristianos. De acuerdo con la fuente lucana, el concilio fue precedido por un informe de Pablo y Bernabé acerca de los resultados de la misión entre los gentiles en Chipre y Asia Menor, aunque ninguno de los dos pudo participar de manera activa en la reunión subsiguiente.

La fuente —o fuentes— reflejada en el libro de los Hechos parece dotada de una notable claridad y precisión a la hora de describir el evento. A decir verdad, los problemas de comprensión surgen sólo cuando se pretende identificar lo narrado en Hechos con lo relatado por Pablo en Gál. 2, 1-10, donde se habla de un encuentro de éste y Bernabé con los tres pilares de la iglesia jerosilimitana: Santiago, Pedro y Juan. En el apéndice relativo a los Hechos de los apóstoles hemos recogido y discutido las diferentes posturas en relación con este tema, pero, de manera más sucinta, podemos indicar aquí que, a nuestro juicio, la única interpretación que hace justicia a las fuentes es aquella que analiza los sucesos reflejados en Gál. 2, 1-10 y Hch. 15 como dos acontecimientos distintos e independientes.

Las razones para esta interpretación pueden resumirse de la siguiente manera:

a) El tema de discusión

Mientras que en Gál. 2, 1-10 el objeto del encuentro fue la delimitación de zonas de misión —Pablo y Bernabé entre los gentiles, Pedro entre los judíos— y parece dudoso que se llegara a hablar de la circuncisión; Hch. 15 relata, por el contrario, una reunión relacionada de manera casi exclusiva con este tema y en la que no se abordó la discusión sobre la adscripción de competencias en la misión.

b) Los protagonistas

Mientras que en Gál. 2, 1-10 se nos habla de una reunión privada (Gál. 2, 2) en la que habrían estado sólo Pablo y Bernabé, por un lado, y los dirigentes jerosilimitanos por otro, en Hch. 15 nos hallamos con una conferencia pública (Hch. 15, 12 y 22) en la que ni Pablo ni Bernabé participaron de manera directa.

c) El momento

Finalmente Pablo menciona en Gálatas 1 y 2 varias visitas a Jerusalén que excluyen la posibilidad de que los dos relatos se refieran al mismo episodio. La primera visita fue tres años después de su conversión y corresponde con el episodio narrado en Hch. 9, 26-30. En el curso de la misma estuvo con Pedro quince días (Gál. 1, 18-19) pero no vio a ningún otro apóstol salvo a Santiago, el hermano del Señor. La segunda visita se produjo catorce años después acompañado de Bernabé y Tito (Gál. 2, 1 y ss.). Corresponde al relato recogido en Hch. 11, 30 y es en el curso de la misma cuando se produjo una división del área de misión, pero, en absoluto, se nos menciona nada similar a lo narrado en Hch. 15.

d) La conclusión

Mientras que el episodio de Gálatas no hace referencia a ninguna solución dispositiva final, el de Hch. 15 sí contiene la misma —como veremos más adelante— y ésta se halla bien atestiguada históricamente por otras fuentes como el Apocalipsis (2, 14 y 20), Tertuliano (Apología IX, 13) y Eusebio (HE, V, 1, 26), lo suficiente como para atribuirle un origen muy antiguo y, dada su aparente ambigüedad, apostólico. Tales notas encajan perfectamente con la aceptación de un concilio como el descrito en Hch. 15 pero son imposibles de admitir si pensamos que la entrevista de Gál. y Hch. 15 se refieren al mismo episodio.

De las enormes diferencias entre los dos episodios algunos han desprendido o que Hch. recoge el mismo suceso, pero lo narra peor —lo que como hemos visto es imposible dada la distancia entre los dos y la imposibilidad de armonizarlas— o que el episodio de Hch. es falso y, en realidad, sólo aconteció lo narrado en Gál. 2, 1 y ss. —lo que colisiona con la universalidad de aceptación de los mandatos de Hch. 15 que describiremos más adelante en este capítulo—. Lo cierto es que ambos puntos de vista parecen partir de una presuposición bien discutible —o la falsedad del relato lucano o la necesidad de identificar éste con lo mencionado en Gál., una fuente paulina escrita antes del episodio de Hch. 15— que ni es cuidadosa en la crítica de fuentes ni hace justicia a las mismas, porque éstas resultan fáciles de armonizar.

De hecho, Pablo coincide totalmente con la fuente lucana en todas las visitas realizadas a Jerusalén con anterioridad a la señalada en Hechos 15. Esta última, sin embargo, no es mencionada en Gálatas porque todavía no había tenido lugar. Tal circunstancia cronológica explica asimismo que el episodio sobre la comunión con los gentiles —disputa con Pedro, etc.— tenga ese aspecto de indefinición que presenta en la epístola.

Precisamente por ello, la carta a los gálatas reconoce la tensión con Pedro —pese a los frutos de la entrevista recogida en Hch. 11— y cómo Pablo se enfrentó con él delante de toda la congregación tachándolo de hipócrita por ocultar que la justificación se alcanza a través de la fe y no por las obras de la ley “por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado” (Gálatas 2: 16). Por otro lado, no menciona el concilio de Jerusalén, sino que recurre a la elaboración teológica para abogar en favor de la justificación por la fe, que excluye la idea de una salvación por obras y exime a los gentiles de la circuncisión.

Con posterioridad a la redacción de Gálatas, el problema no sólo no se solventó, sino que incluso se agudizó con la visita de los jerosilimitanos partidarios de la circuncisión (Hch. 15, 5). Tal episodio obligó, finalmente, a pedir ayuda a Jerusalén en la resolución del conflicto y fruto de ello es precisamente el concilio que tuvo lugar en esta ciudad.

Según la fuente lucana, la solución del problema no debió de resultar fácil ni se decidió de manera inmediata. Tras una prolongada discusión —en la que parece que no se llegó a una solución definitiva (Hch. 15, 7)— Pedro optó por volcar su autoridad en favor de afirmar la creencia en la salvación por la fe (Hch. 15, 9 y 11) insistiendo no sólo en la inutilidad de obligar a los gentiles a guardar la Torah y ser circuncidados, sino también en la imposibilidad de obedecer aquellas normas contenidas en la Torah de una manera total (Hch. 15, 10). La intervención de Pedro debió de resultar importante y buena prueba de ello es que el texto occidental señala en la variante de Hch. 15, 12 que «todos los ancianos consintieron a las palabras de Pedro». La fuente lucana no vuelve a mencionar a este personaje pero, como ha señalado M. Hengel, «la legitimación de la misión a los gentiles es virtualmente la última obra de Pedro». La intervención petrina incluso es muy posible que también diera pie para que Pablo y Bernabé relataran los éxitos del primer viaje misionero entre los gentiles (Hch. 15, 12).

A pesar de todo, lo que zanjó la discusión no fueron las palabras de Pedro sino la intervención final de Santiago (Hch. 15, 13 y ss.). El hecho de que fuera quien concluyera con el debate indica que, ya en esa época, era el jefe indiscutible de la comunidad de Jerusalén y que podía imponer su criterio sin discusión. El texto de su discurso recogido en la fuente lucana presenta además, como ya demostró en el pasado J. B. Mayor, notables paralelismos con las expresiones contenidas en la carta del Nuevo Testamento que lleva su nombre. Santiago respaldó el argumento emanado de la experiencia personal de Pedro y además estableció la manera en que la misma podría armonizar con la Escritura. Lo hizo a través de un pesher —una forma de interpretación bíblica que hemos llegado a conocer mejor en las últimas décadas gracias a los documentos del mar Muerto— que arrancaba del texto de Am. 9, 11 y ss.

La forma en que el mismo nos ha sido transmitido por Lucas indica o bien una fuente semítica o un testimonio directo sin referencia a los cuales no se puede entender el argumento de Santiago. Éste universaliza la profecía vocalizando adam (humanidad) en lugar de edom (Edom) y leyendo yidreshu(para que el resto de la humanidad busque al Señor) en lugar de yireshu (para que posean al resto de Edom). Igualmente parece que Santiago ignora la partícula et, propia del complemento directo, antes de sheerit. Viene a recurrir así al modelo de respuesta rabínica conocido como yelammedenu (que nuestro maestro responda) consistente en apelar a la Escritura para confirmar lo que ya se ha dicho o hecho y lo que se va a decidir.

La solución del problema propuesta por el hermano de Jesús quizá podría considerarse de compromiso pero, en realidad, salvaba la entrada de los gentiles en el seno del movimiento sin obligarlos a ser circuncidados ni a guardar la Torah, al mismo tiempo que limaba las posibilidades de escándalo en relación con los judíos, algo que, en aquel período concreto de la historia de Israel, no sólo tenía una trascendencia evangelizadora, sino también social y política.

El concilio de Jerusalén (III): la decisión

El contenido concreto del denominado decreto apostólico —que, en realidad, sería más apropiado denominar «decreto jacobeo»— presenta alguna dificultad, dadas las variantes textuales que tenemos de la fuente lucana. En el texto occidental a los gentiles se les prohíbe la idolatría, la porneia y la sangre, a la vez que se añade la fórmula negativa de la Regla de Oro: «No hagáis a los demás las cosas que no queréis que os hagan a vosotros.» Esta última formulación aparece igualmente en la literatura del período intertestamentario (Tobit 4, 15), rabínica (TB Shabbat 31a; Abot de R. Nathan 2: 26) y paleocristiana (Didajé 1, 2).

Es bastante probable que el texto occidental represente, sin embargo, una revisión de los mandatos originales surgida en una época en que los mismos carecían ya de la relevancia primigenia y en que se buscaba, posiblemente, armonizarlos con posturas más extremas de rechazo de la Torah en el seno del cristianismo. Así, en otros textos se prohíbe la carne de animales sacrificados a los ídolos así como la sangre, lo que constituye una referencia al precepto noáquico de no comer de un animal que no estuviera muerto, es decir, que aún tuviera vida o sangre en el interior. Posiblemente, a estas dos prohibiciones se añadió la de abstenerse de porneia, entendiendo por la misma no tanto «fornicación» —la práctica de la misma estaba prohibida para cristianos judíos y gentiles por igual y no se discutía—cuanto la violación de los grados de consanguinidad y afinidad prohibidos en Lv. 18, 6-18. Vendría así a traducir el término hebreo zenut y presentaría paralelismos con lo recogido, por ejemplo, en el Documento de Damasco IV, 17 y ss. Estas normas relativas al matrimonio resultaban esenciales en el judaísmo y no puede negarse su influencia en la ley canónica posterior. Con ello, se evitaba, fundamentalmente, el escándalo de los judíos ante un tipo de unión que consideraban incestuosa.

La disposición articulada por Santiago venía a resultar una respuesta clara al problema. Por un lado, era evidente que no podía ponerse cortapisas a la entrada de los gentiles en el movimiento. Tal conducta hubiera chocado con lo establecido en la Biblia y con muestras de lo que se consideraba bendecido por Dios a través de testimonios como los de Pedro, Pablo y Bernabé. Por otro lado, no tenía ningún sentido obligar a los gentiles a circuncidarse y a guardar una ley reservada para Israel y más teniendo en cuenta que la salvación se obtenía por la fe en Jesús y no por las obras de la ley.

En cuanto al problema de las comidas comunes entre judíos y gentiles, también se articulaba una inteligente solución de compromiso. Ciertamente los gentiles no estaban obligados a someterse a la normativa mosaica sobre alimentos, pero deberían abstenerse de aquellos alimentos sacrificados a los ídolos o de comer animales vivos (prohibición de la sangre). Asimismo —y para evitar conflictos en relación con posibles matrimonios mixtos o escándalo de los judeo-cristianos en relación con otros contraídos sólo entre cristianos gentiles— no debería permitirse un grado de consanguinidad y afinidad matrimonial distinto del contemplado en la Torah.

Dado que además Santiago había optado por imponer unas normas muy similares a las exigidas a los «temerosos de Dios» gentiles, su solución no podía ser tachada de antijudía o de relajada. De hecho, venía a corresponder, grosso modo, con los preceptos del pacto de Noé que son aplicables por igual, según la Biblia y la ley oral, a todos los pueblos de la Tierra que descienden del citado personaje.

La tesis de Santiago obligaba a las dos partes ciertamente a aceptar un compromiso. Por un lado, los partidarios de imponer la circuncisión y la práctica de la Torah a los gentiles se veían obligados a renunciar a su punto de vista, aunque se aceptaba una tesis encaminada a no causar escándalo a los judíos. Por el otro, Pablo, Bernabé y los defensores del punto de vista que señalaba que los gentiles no estaban obligados a la circuncisión ni al cumplimiento de la Torah veían reconocido el mismo como correcto pero, a cambio, se sometían a aceptar concesiones encaminadas a no provocar escándalo. Con todo, tal transacción asentaba como correctos los puntos de vista defendidos previamente por Pedro, la comunidad de Antioquía, Bernabé y Pablo. Este último entregaría en el futuro el texto del decreto a otras iglesias gentiles como un modelo de convivencia.

Desde luego la veracidad de lo consignado en la fuente lucana aparece, siquiera indirectamente, confirmada por la universalidad que alcanzó la medida. El texto aparece como vinculante en fuente tan temprana como es el libro de Apocalipsis (2, 14 y 20) dirigido a las iglesias de Asia Menor. En el siglo II, era observado por las iglesias del valle del Ródano —y más concretamente por los mártires de Viena y Lyon (HE V, 1, 26)— y por las del norte de África (Tertuliano, Apología IX, 13); y todavía en el siglo IX el rey inglés Alfredo lo citó en el preámbulo de su código de leyes.

Con todo, y pese a la aceptación universal posterior, Pablo no se vería libre en el futuro de tener que realizar concesiones puntuales con respecto a la misión entre los seguidores de la Torah ni aquello le evitó ser objeto de la maledicencia de algunos judíos (Hch. 21, 21) maledicencia que, como tendremos ocasión de ver, no fue compartida por Santiago ni por los judeo-cristianos jerosilimitanos . El «decreto jacobeo» había abierto el camino de expansión de la fe en Jesús entre los gentiles de una manera que se revelaría ya irreversible, lo que convierte al judeo-cristiano Santiago en uno de los artífices decisivos del paso de la fe en Jesús de creencia judía a fe universal.

CONTINUARÁ

Para un estudio del tema, véanse H. Lietzmann, «Der Sinn des Aposteldekretes und seine Textwandlung», en H. G. Wood (ed.), Amicitiae Corolla presented to J. R. Harris, Londres, 1933, pp. 203-211; K. Lake, «The Apostolic Council of Jerusalem», en Beginnings, I, 5, Londres, 1933, pp. 195-212; M. Dibelius, «The Apostolic Council», en Studies in the Acts of the Apostles, Londres, 1955, pp. 93-111; B. Reicke, «Der geschichtliche Hintergrund des Apostelkonzils und der Antiocheia-Episode», en J. N. Sevenster y W. C. Van Unnik (eds.), Studia Paulina in honorem J. de Zwaan, Haarlem, 1953, pp. 172-187; E. Haenchen, «Quellenanalyse und Kompositionsanalyse in Act 15», en W. Eltester (ed.), Judentum, Urchristentum, Kirche: Festschrift für J. Jeremias, Berlín, 1964, pp. 153-164; M. Simon, «The Apostolic Decree and its Settingg in the Ancient Church», en Bulletin of John Rylands Library, Mánchester, 52, 1969-1970, pp. 437-460; G. Zuntz, «An Analysis of the Report about the Apostolic Council», en Opuscula Selecta, Mánchester, 1972, pp. 216-249; T. Holtz, «Die Bedeutung des Apostelkonzils für Paulus», en NovT, 16, 1974, pp. 110-148; D. R. Catchpole, «Paul, James and the Apostolic Decree», en NTS, 23, 1976- 1977, pp. 428-444; E. Bammel, «Der Text von Apostelgeschichte 15», en J. Cremer (ed.), Actes des Apotres, Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium, 48, 1979, pp. 439-446; A. Strobel, «Das Aposteldekret als Folge des antiochenischen Streites», en P. G. Müller y W. Stenger (eds.), Kontinuitat und einheit: Festschrift für F. Mussner, Friburgo, 1981, pp. 81-104; R. Kiefer, Foi et justification a Antioche. Interpretation d’un conflit, París, 1982; C. K. Barrett, «Apostles in Council and in Conflict», en Freedom and Obligation, Londres, 1985, pp. 91-108; P. J. Achtemeier, The Quest for Unity in the New Testament Church, Filadelfia, 1987; R. Aguirre, La Iglesia de Antioquía de Siria, Bilbao, 1988, pp. 33 y ss. En relación con las posturas «clásicas» acerca del tema y su descripción, puede verse en esta misma obra el apéndice de las fuentes, dedicado a la interpretación histórica de los Hechos de los Apóstoles.

Según F. F. Bruce, The Acts…, ob. cit., p. 282, similar a la que otorga a la visita de Pedro a la casa de Cornelio y a la conversión de Pablo. Sustancialmente coincidimos con ese punto de vista.

En el mismo sentido, véanse T. W. Manson, Studies…, ob. cit., pp. 175-176; B. Orchard, «A New Solution of the Galatians Problem», en Bulletin of John Rylands Library, 28, 1944, pp. 154-174; del mismo autor, «The Ellipsis between Galatians 2, 3 y 2, 4», en Bib, 54, 1973, pp. 469-481; M. Hengel, Acts…, ob. cit., p. 117.

No parece que fuera ya entendido correctamente por los mencionados Padres —por ejemplo, con respecto a los mandatos del pacto con Noé— pero la referencia indica que venía de antiguo y que su origen tenía la suficiente autoridad como para que no se considerara abrogado. Razones muy similares, sin duda, debieron de llevar al autor de Hechos a recogerlo en su texto.

Se han propuesto otras alternativas a las de esta secuencia cronológica; así algunos han fechado la discusión de Gálatas 2, 11-14 antes de la conferencia de 2, 1-10, véanse T. Zahn, Der Brief des Paulus an die Galater, Leipzig, 1922, p. 110; H. M. Feret, Pierre et Paul à Antioche et à Jérusalem, París, 1955; J. Munck, Paul and the Salvation of Mankind, Londres, 1959, pp. 100-103. W. L. Knox considera por el contrario que la controversia de Antioquía entre Pedro y Pablo es anterior al primer viaje misionero de éste y que, de hecho, fue causa del mismo, véase The Acts of the Apostles, Cambridge, 1948, p. 49. Aunque ésta es una cuestión en la que resulta difícil dogmatizar, creemos que el orden expuesto por nosotros armoniza mucho mejor con lo expuesto en las fuentes.

Otra tercera opción es la de admitir que ambos episodios son distintos, pero que la entrevista de Gálatas tuvo lugar en privado, inmediatamente antes de la reunión pública de Hechos, 15: véanse J. B. Lightfoot, St. Paul’s Epistle to the Galatians, Londres, 1865, pp. 125-126; H. N. Ridderbos , The Epistle of Paul to the Churches of Galatia, Grand Rapids, 1953, pp. 78-82. Tal posibilidad choca con la seria objeción de que de haber sido así, Pablo hubiera utilizado tal argumento al escribir a los Gálatas, véase F. F. Bruce, The Acts…, ob. pit., p. 283.

O. Cullmann, Peter, Disciple-Apostle-Martyr, Londres, 1953, p. 50, ha señalado la posibilidad de que Pedro hubiera interrumpido momentáneamente su actividad misionera entre la diáspora para intervenir en el concilio. C. P. Thiede, Simon…, ob. cit., pp. 158 y ss., ha señalado incluso que Pedro podría haberse enterado de la situación a través de Marcos, que ya habría abandonado a Pablo y Bernabé (Hch. 13, 13). Ambas tesis cuentan con bastante posibilidad de ser ciertas, pero no pueden afirmarse de manera categórica.

M. Hengel, Acts…, ob. cit., p. 125.

J. B. Mayor, The Epistle of St. James, Londres, 1897, pp. III-IV.

Naturalmente, también podría darse el caso de que Santiago hiciera referencia a un texto más antiguo y fidedigno que el transmitido por el TM. Con todo, como ha indicado C. Rabin, «el TM habría apoyado de hecho la exégesis ofrecida aquí» (The Zadokite Documents, Oxford, 1958, p. 29).

En el mismo sentido, J. W. Bowker, «Speeches in Acts: A Study in Proem and Yelammedenu Form», en NTS, 14, 1967-1968, pp. 96-111.

P. H. Menoud, «The Western Text and the Theology of Acts», en Studiorum Novi Testamenti Societas Bulletin, 2, 1951, pp. 19 y ss., piensa que el decreto originalmente sólo prohibía la carne con sangre y la sacrificada a los ídolos, pero que estas dos prohibiciones fueron ampliadas posteriormente. En un sentido similar, véase C. S. C. Williams, Alterations to the Text of the Synoptic Gospels and Acts, Oxford, 1951, pp. 72 y ss.

En el mismo sentido, véase C. Clorfene y Y. Rogalsky, The Path of the Righteous Gentile: An Introduction to the Seven Laws of the Children of Noah, Jerusalén, 1987, pp. 96 y ss.

Véase al respecto Gálatas 6, 19, como ejemplo de la enseñanza paulina anterior al concilio de Jerusalén en relación con la fornicación. Ejemplos cercanamente posteriores en 1 Corintios 5 y 1 Tesalonicenses 4, 3 y ss.

En tal sentido creemos que debe interpretarse la referencia a los mismos de Hechos 15, 21. Un punto de vista similar en R. B. Rackham, The Acts of the Apostles, Londres, 1912, p. 254.

En el mismo sentido en la literatura rabínica Sanh. 56a.

Hechos 15, 23 y 16, 4. Véase A. S. Geyser, «Paul, the Apostolic Decree and the Liberais in Corinth», en Studia Paulina in honorem J. de Zwaan, de J. N. Sevenster y W. C. Van Unnik (eds.), ob. cit., pp. 124 y ss.

Como la circuncisión de Timoteo (Hch. 16, 1 y ss). Al respecto véase D. W. B. Robinson, «The Circumcision of Titus and Paul’s Liberty» en Australian Biblical Review, 12, 1964, pp. 40-41. No debe olvidarse, sin embargo, que Timoteo era hijo de judía convertida al cristianismo. En cuanto al principio evangelizador de Pablo en relación con este tema, véanse Rom. 14 y 1 Cor. 10, 23 y ss.

July 18, 2015

Sing Halellujah to the Lord

La Jesus People había nacido entre los jóvenes de California que ansiaban encontrar algo que fuera espiritualmente sustancial y que arrancara no de tradiciones más que caducadas sino de la Biblia. Fue así como centenares de miles de personas se convirtieron teniendo una especial personal con Jesús y como irradiaron el mensaje del Evangelio de mil maneras incluida la música. Lo cierto es que los grandes despertares espirituales – la Reforma o los avivamientos de los siglos XVIII y XIX – siempre han ido acompañados de un florecimiento extraordinario de la música y tiene su lógica porque cuando uno conoce a Dios realmente desea cantarlo de mil y una formas. Basta entrar en ciertos lugares y ver cómo cantan los presentes para captar que su experiencia espiritual es inmensa o que tienen menos espiritualidad que un pedrusco.

De la Jesus People surgieron multitud de congregaciones rezumantes de profunda vida cristiana y también innumerables compositores y conjuntos. En alguna de las iglesias locales, llegó a haber a la vez hasta catorce conjuntos y todos excelentes. Una parte considerable de esa magnífica labor musical se canalizó a través de Maranatha, un viejo término arameo que aparece en el Nuevo Testamento y que significa según donde se realiza la separación de la palabra: El Señor viene o Ven, Señor.

Para esta mañana de sábado he querido escoger una de sus canciones más sencillas y hermosas. Se trata de aquella que invita a alabar de manera sencilla a Dios, es decir, a cantar Aleluya. Incluyo tanto la versión inglesa como la americana. Han pasado décadas desde que se compuso, pero sigue siendo una deliciosa canción de alabanza a Dios. Espero que la disfruten. God bless ya!!! ¡¡¡Que Dios los bendiga!!!

Sing Halellujah to the Lord en inglés

Y aquí está la versión en español

July 17, 2015

Estudio bíblico: Los libros sapienciales (II): Eclesiastés (II): capítulo 2

Había anunciado también como, tras esa desilusión, decidió encontrar un sentido a la existencia “bajo el sol” en aquello de lo que puede proceder satisfacción. Su desilusión no fue, sin embargo, menor. La diversión se reveló como enloquecedora y el placer como inútil (2: 2). No es que Qohelet decidiera “vivir la vida loca”. Por el contrario, pretendió disfrutarla manteniendo la sensatez (2: 3). Fue así como realizó obras de embellecimiento y arquitectura (2: 4-5) y aumentó sus posesiones (2. 7) e incluso se enriqueció (2: 8). Todo eso sucedió sin perder la cordura (2: 9) y buscando disfrutar de todo aquello que puede proporcionar satisfacción (2: 10). Sin embargo, cuando se puso a reflexionar sobre lo que había salido de sus manos a lo largo de aquellos años sólo encontró vaciedad (2: 11). Y lo peor no es que ésa fuera su experiencia sino que es la de todos los que vienen después. A decir verdad, no debería esperarse que los que aparezcan en el futuro vayan a realizar cosas diferentes a las ya vistas (2: 12).

Ciertamente, la sabiduría es muy superior a la necedad y su luz ilumina y no sume en las tinieblas (2: 13), pero esa circunstancia – que tampoco es de aceptación universal – no impide que, al final, el sabio y el necio se mueran exactamente igual (2: 14) y que sobre ambos acabe recayendo el olvido (2: 16). Se mire como se mire, resulta difícil negar la vaciedad que surge de ambas circunstancias. Nos esforzamos en esta vida y procuramos vivir con cordura, pero no por eso alargaremos nuestra existencia y mucho menos podremos garantizar que alguien se acuerde de nosotros al cabo de cierto tiempo. Para colmo, en el supuesto de que consigamos reunir algo, mucho o poco, tras toda una vida de trabajo no sabemos adónde irá a parar. Cualquiera que tenga la menor idea de lo que significa el impuesto de sucesiones comprenderá que Qohelet no exageraba lo más mínimo (2: 18-9). Es posible siempre que el Montoro de turno se quede con el fruto de nuestro trabajo y que el esfuerzo de años no vaya a parar a nuestros hijos o seres queridos sino a cualquier necio colocado en la lista de repartos del estado (2: 20). ¿Es que acaso existe una vaciedad mayor que trabajar para que el beneficio de ese esfuerzo vaya a parar a otro que no trabajó para conseguirlo (2: 21)? La respuesta se responde sola como indica Qohelet, pero no parece que muchos estén dispuestos a escucharla.

Al igual que la sabiduría, el trabajo encaminado a disfrutar del esfuerzo propio encierra una enorme vanidad, una vanidad, dicho sea de paso, que podemos contemplar con solo mirar a nuestro alrededor. Y ¿para qué todas esas fatigas si luego, muchas veces, ni siquiera se disfruta de un sueño tranquilo, algo, dicho sea de paso, que los farmacéuticos y las compañías médicas saben de sobra (2: 22-23)? Los escasos momentos de disfrute sencillo como comer, beber o contemplar satisfechos el trabajo realizado en un caso concreto son de lo poco que resalta sobre esa vaciedad que existe debajo del sol (2: 24). Alguno puede que piense que Dios acaba canalizando los logros de los impíos en beneficio de los que son Suyos (2: 26). Ocasionalmente puede ser así, pero, en términos generales, pensar cosa semejante no pasa de ser vaciedad también. Así, es la vida “debajo del sol”, una vida que, como veremos en el próximo capítulo, está marcada dolorosamente por el mismo tiempo en que transcurre.

CONTINUARÁ

July 15, 2015

Miguel Primo de Rivera o el dictador clásico

Solucionado el problema, el dictador se retiraba de nuevo – como hizo Cincinato – a seguir con sus tareas civiles. El paso del general Primo de Rivera por el poder revistió esas características. El sistema de la monarquía parlamentaria, ya muy desgastado, se enfrentaba con una terrible crisis derivada del desastre militar sufrido por las tropas españolas en Annual. Se rumoreó que el mismo rey estaba implicado en la calamidad, pero el Informe Picasso encargado de establecer responsabilidades no llegó a publicarse. Lo impidió el pronunciamiento del general Primo de Rivera. Rara fue la instancia que no lo aplaudiera. Las oligarquías catalanas esperaban que acabara con el pistolerismo que ensangrentaba Barcelona; la iglesia católica, que revirtiera algunas iniciativas tomadas por gobiernos liberales en relación con la enseñanza y la libertad religiosa; los intelectuales, que ejecutara la indispensable regeneración. Primo de Rivera intentó todo y consiguió no poco. Ilegalizó a la CNT anarquista a la vez que pactaba con el PSOE; acabó con la rebelión rifeña gracias al desembarco en Alhucemas; propició un programa de obras públicas que redujo la tasa de desempleo casi a cero; acometió políticas de nacionalización de las comunicaciones telefónicas y del petróleo de las que surgirían Telefónica y CAMPSA; concibió una política de vías públicas y trasvases aún por realizar… Por un tiempo, pareció que la nación enderezaría su rumbo. No fue así. El PSOE aprovechó la mano tendida por el general para deshacerse de sus rivales anarquistas y ganar posiciones desde las que intentar acabar con el sistema desde dentro; las oligarquías catalanas – a pesar del final del pistolerismo barcelonés – se resintieron con un gobierno que no le otorgaba mayor autonomía; la aristocracia lo contempló como un advenedizo; la iglesia católica consideró que no era suficientemente confesional a pesar de su presencia en todo tipo de actos religiosos; los intelectuales encontraron intolerable que no les hubiera consultado a la hora de enfrentarse con los problemas de la nación… Bastó un leve frenazo del crecimiento económico para que Primo de Rivera se quedara solo y para que, al preguntar a los capitanes generales si contaba todavía con su apoyo, recibiera una gélida respuesta. El viejo militar no se aferró al poder. Por el contrario, lo abandonó para ir a morir de pesar al extranjero. Para entonces, la monarquía sólo podía esperar a bien morir.

Próxima semana: Santiago Ramón y Cajal

Desde Perú (VII): El testimonio de Guamán Poma de Ayala

Lejos de lo contenido en la leyenda rosada de la Conquista, Poma de Ayala pudo mostrar en su Nueva Crónica y buen gobierno cómo no sólo los encomenderos explotaron laboral y sexualmente a los indios de manera sistemática y cruel sino también como la misma conducta denigrante fue perpetrada por los frailes de los que incluso da los nombres. Sólo los que ignoran las propias fuentes de Indias – españolas e indígenas – pueden permitirse negar esa realidad sin cuyo reconocimiento es imposible comprender el pasado y el presente no sólo de Hispanoamérica sino de la misma España. Guamán pagó cara su voluntad de decir la verdad. No sólo nadie escuchó sus sugerencias para un buen gobierno que acabara con la opresión terrible a que estaban sometidos los indígenas sino que fue despojado de todos sus bienes y se vio obligado a un exilio para evitar males mayores. Su historia suena, lamentablemente, familiar.

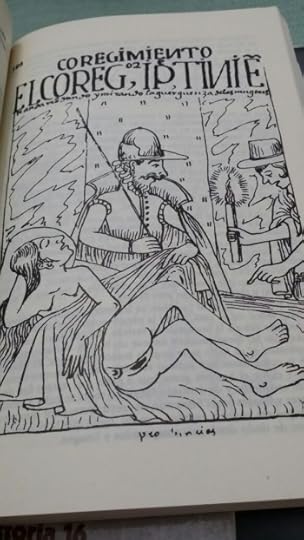

El trato dispensado a los indios por los corregidores

El trato dispensado a los indios por los corregidores El abuso sexual sufrido por las indias a manos de los españoles según Guaman Poma de Ayala

El abuso sexual sufrido por las indias a manos de los españoles según Guaman Poma de Ayala Los tormentos inflingidos a los indios por las autoridas españolas según Guaman Poma de Ayala

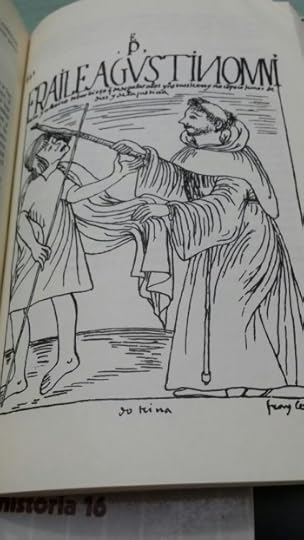

Los tormentos inflingidos a los indios por las autoridas españolas según Guaman Poma de Ayala Los maltratos que los agustinos causaban a los indios según Guaman Poma de Ayala

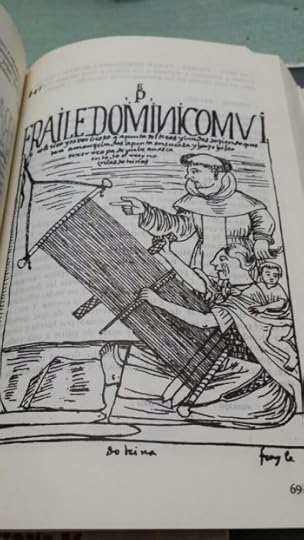

Los maltratos que los agustinos causaban a los indios según Guaman Poma de Ayala Los sufrimientos que los dominicos causaban a las indias según Guaman Poma de Ayala

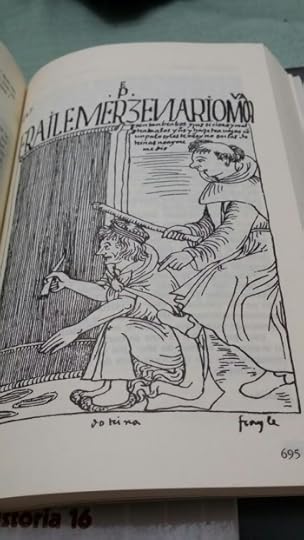

Los sufrimientos que los dominicos causaban a las indias según Guaman Poma de Ayala La explotación y maltrato que los frailes de la merced causaban a los indios según Guaman Poma de Ayala

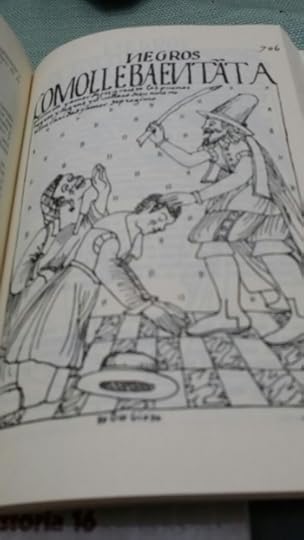

La explotación y maltrato que los frailes de la merced causaban a los indios según Guaman Poma de Ayala Los esclavos negros maltratados por los españoles según Guaman Poma de Ayala

Los esclavos negros maltratados por los españoles según Guaman Poma de Ayala

July 14, 2015

En recuerdo de los enfermos

Imagino que ya habrá alguno indignado diciendo que eso no pasa sólo en España sino también otros sitios, pero ésa es una excusa propia de alguien que no es que sea un tonto a las tres sino también a las cuatro, a las cinco y por el resto del día. En lugar de disculpar el mal diciendo que otros lo cometen – bastante me importa a mi que le roben al vecino del 6 A si a mi me han desvalijado la casa – lo sensato sería remediarlo, pero ciertas cabezas no destacan por su cordura. Hay enfermos y ancianos abandonados en todas las fiestas desde la Navidad al verano pasando por Semana Santa y puentes y debemos recordarlos siquiera e intentar sensibilizar a otros. Reproduzco a continuación el video que me ha proporcionado Luis Manuel Martinez - un gran amigo y paseante de este muro - de una entrevista que le hice tiempo atrás en compañía de su madre. La entrevista me parece de total actualidad y espero que, como otros materiales que iré colocando, lleve a la reflexión. God bless ya!!! ¡¡¡Que Dios los bendiga!!!

César Vidal's Blog

- César Vidal's profile

- 109 followers