Alessio Brugnoli's Blog, page 127

December 14, 2018

Qualunquemente

[image error]

E’ interessante notare come, nella Roma grillina, tra stazioni della Metro chiuse e originali proposte della Sindaca su cosa fare del fu TBM Salario, si stia verificando un fenomeno assai strano. Un simpatico trentenne, di nome Enrico Stefàno, che dopo avere frequentato un annetto di Scienze Naturali, si è laureato in giurisprudenza, ogni mattina si alza, credendo di essere il Sindaco o l’Assessore alla Mobilità, si alza e fa una dichiarazione sulle sue ricette per risolvere il problema del traffico a Roma.

Ora dato che i suddetto trentenne, per sua fortuna, dato che sono argomenti di una noia mortale, ha una conoscenza assai vaga della matematica connessa alla teoria delle code e del traffico, spesso tali idee, che lui ritiene geniali, con qualche rara eccezione, non posso che essere a favore delle piste ciclabili, anche se non capisco come facciano a Roma a costare molto più del resto del Mondo, se applicate nel concreto, più che mitigare il problema, lo renderebbero peggiore.

Vabbè, poco male… Grazie a Dio, siamo in democrazia e anche se magari si potrebbe chiedere un poco più di attenzione e competenza a chi svolge un ruolo istituzionale, tutti hanno il diritto di aprire bocca e metterci fiato: in questo, il sottoscritto non è secondo a nessuno. Ahimè, il buon Stefàno, ha la fortuna, chiamiamola così, di essere simpatico al buon Massimiliano Tonelli, Líder Máximo del blog Roma fa Schifo, che, per sua stessa ammissione, di teoria del traffico ne capisce ancora meno, il quale, prendendo per oro colato le sue dichiarazioni, le gonfia e le diffonde ai quattro venti, difendendole spada tratta, con l’unico risultato di fare irritare alquanto il romano medio, che magari non sarà un fine intellettuale, magari sarà schiavo “de la maghina”, ma per lo meno è dotato di un minimo di buonsenso.

Dinanzi le levate di scudi dei potenziali elettori, l’Ammistrazione Raggi, applica l’italica abitudine di applaudire alle proposte di Stefàno, per poi rimandarne l’applicazione al giorno del poi… Dato che questo teatrino, che ha molto del ridicolo, si sta ripetendo troppo spesso, un dubbio sorge spontaneo

Dato che, anche se del vincolo dei due mandati ai Cinque Stelle non frega più nulla, la Raggi è ormai bruciata, non è che stiamo assistdo alla lunga campagna elettorale del prossimo candidati sindaco grillino ?

December 13, 2018

San Filarete l’Ortolano

[image error]

Nell’immagine con cui apro questo post, è raccontata, meglio di mille parole, la progressiva scomparsa della lingua greca in Calabria. In età angioina, questa veniva usata in una vasta area, compresa tra Seminara, Taurianova, la valle del Mésima e l’altopiano del Poro. Verso la metà del XVI secolo la lingua greca era stata eliminata nel bacino del Petrace, in particolare nell’alta valle del Duverso e del Tasi. Nel corso del secolo successivo il fenomeno regressivo interessò talune valli del versante occidentale dell’Aspromonte che incombono sullo Stretto di Messina, come ad esempio le fiumare di Catona e di Gallico.

Nel corso del XIX secolo la perdita dell’antico idioma interessava centri come Pentedattilo, Africo, Brancaleone, Motta San Giovanni, Montebello Ionico, San Lorenzo; aree del versante ionico dell’Aspromonte. Nei primi decenni del XX secolo il fenomeno regressivo ha interessato i comuni di Palizzi, Staiti, Cardeto, Roccaforte del Greco, Amendolea e Condofuri. Alla sostituzione linguistica con i dialetto romanzo, favorita dalla politica e dalle gerarchie ecclesiastiche, si è associata anche un’operazione di cancellazione della memoria storica e culturale, volta a fare cadere nell’oblio il ruolo avuto da Rhegion e dal ducato di Calabria nell’impero dei rhomanoi. Così, parlare dei santi greco calabri è anche recuperare questi frammenti perduti della Storia.

[image error]

Oggi è il turno di Filarete l’Ortolano; come avviene spesso in questi casi, i vari biografi non sono concordi sulle sue origini. i cattolici e una minoranza di ortodossi sostengono che fosse di origine palermitana; alcuni apologeti sostengono che egli sia nato nella zona del Val Demone, territorio ricompreso tra la provincia montuosa di Messina, Caronia e Catania, il cui nome deriva dall’iqlīm di Dimasc, un’unità amministrativa che prendeva il nome dalla perduta città di Demenna.

Secondo lo studioso e orientalista Michele Amari sarebbero da ricercare nella lingua greca, in particolare egli suppose che potesse derivare dal nome con il quale erano indicati gli abitatori di quel territorio, durante la conquista araba e cioè “perduranti” o “permanenti” (forse nella fede o nell’Impero), in quanto deriverebbe dal participio presente del verbo διαμένω (permanere, perdurare) del greco bizantino, ossia tondemenon, termine che diede nome al vallo e al contempo ad un fortilizio divenuto in seguito città in seguito chiamata Demona o Demenna. Significativo il fatto che una gola presso Rometta, capitale del thema di Sikelia non ancora dissolto, viene chiamata in un documento del 963 “Dimnasc” (la quale pronuncia sarebbe dimnaʃ) Per cui Filarete sarebbe nato in una delle persistenti aree ellenofone della Sicilia sotto la dominazione araba.

In ogni caso, dal bios scritto dal monaco Nilo, sappiamo che nacque intorno al 1020 e come battezzato con il nome di Filippo, in omaggio al grande esorcista di Agira, detto appunto “scacciaspiriti”. Inoltre è probabile che, con la sua famiglia, dovunque fosse nato, a un certo punto si fosse trasferito a Balarm. Ora, sulla tolleranza dell’emirato di Ṣiqilliyya sono stati sprecati fiumi d’inchiostro e questa, a seconda del clima politico e delle paturnie dell’epoca è stata valutata in maniere differente.

In realtà, non bisogna fare di ogni erba un fascio: il rapporto tra musulmani e cristiani è mutato più volte, a seconda delle valutazioni politiche dell’emiro di turno, delle contrasti politici e militari tra sunniti e sciiti locali e per ragioni economiche, provocando uno spostamento continuo di popolazione tra le due sponde dello stretto di Messina. All’epoca kalbita, sia per i commerci crescenti con l’Italia del Nord, sia per la necessità di incrementare la produzione agricola, i rapporti tra le due religioni erano parecchio amichevoli, per cui, Filippo non dovette forse passarsela così male, ovviamente con

tutte le limitazioni a cui erano soggetti i dhimmi

Le cose cambiarono al raggiungimento dei suoi diciotto anni, quando l’imperatore di Costantinopoli Michele IV Paflagone (1034-1041) con una invasione condotta dal grande generale macedone Giorgio Maniace cercò di liberare la Sicilia dal giogo musulmano che si concluse con la vittoria temporanea di Troina del 1040. Date queste vicende, l’atmosfera per i cristiani di Balarm sara diventata assai pesante, per cui poteva sembrare un’idea attraente il cambiare aria.

Così, Filippo di trasferì prima a Rhegion, poi a Sinopoli, dove decise di dedicarsi alla vita monastica: a 25 anni si ritirò nella valle delle Saline, che oggi è identificabile con la zona di Seminara (RC) e dintorni. Qui il santo ricevette l’ordinazione monastica ad opera dell’igumeno Oreste del Sacro Imperiale monastero delle Saline, fondato da Sant’Elia il Giovane nell’880, originario di Enna, a cui appunto l’imperatore Leone IV il Sapiente gli conferì il titolo “imperiale”. Tale monastero era il principale insediamento religioso in un’area che secondo taluni studiosi vedeva tra eremi, skiti e piccoli cenobi, circa

un centinaio di luoghi vissuti unicamente da monaci e che senza alcun dubbio diedero vita ad un’importante scuola monastica da cui uscirono molti santi italo-greci. L’igumeno diede a Filippo il nome di Filarete, che secondo la tradizione latina significa “pescatore”, mentre secondo quella greca significa “amante della virtù”

Filarete, probabilmente non era un grande intellettuale o un fine teologo, ma di certo non mancava di voglia di lavorare: all’inizio si dedicò alla pastorizia, aiutando con l’occasione coloro che si erano persi o si erano infortunati in montagna, al punto da divenire il loro padre spirituale. Successivamente fu un instancabile agricoltore per conto del monastero, quando gli fu assegnato un appezzamento di terra, che lui coltivava avendo sempre addosso una pesante catena, che gli doveva tener viva in mente l’idea della schiavitù del peccato e per l’afflizione del corpo, vestito unicamente di una tunica di paglia. Attività che lo ha portato ad avere, nel calendario ortodosso, l’appellativo di ortolano

Dato che Filarete amava spaccarsi la schiena a zappare, il suo duro lavoro rendeva molti frutti che donava anche ai poveri che in quel tempo si erano moltiplicati esponenzialmente per via delle guerre che infuriavano in quel periodo. L’ascesi di Filarete, come tradizione dei monaci greco calabri si basò inoltre in lunghe veglie ed estenuanti digiuni, spesso si nutriva di erbe bollite, con il dispensiere del convento che gli lesinava, sale, vino e pane.

Come accade spesso in Italia, chi lavora senza lamentarsi, invece di essere elogiato, viene trattato da scemo: Filarete non sfuggì a tale sorte. Infatti, quando egli si ammalò gravemente, i confratelli lo portarono nel monastero e fattolo distendere sul letto lo lasciarono riposare, credendo che avesse energie sufficienti per poter vivere, per cui lo privarono della necessaria assistenza ed il santo morì abbandonato e solo , così come condusse la sua vita. Il giorno seguente i confratelli gli celebrarono il funerale frettoloso, senza tener conto del profumo che emanava il suo corpo,

Il buon Filarete ebbe però una sua soddisfazione postuma: racconta il bios che una donna affetta da cecità, a seguito di una grave emorragia celebrale, si recò sulla tomba ad implorare l’aiuto di Sant’Elia il Giovane, che era estremamente vivo nella devozione dei fedeli a causa dei suoi innumerevoli miracoli, per ricevere un’intercessione. In una visione gli apparve il santo che gli disse di rivolgersi alla tomba di San Filarete, che era in grado di guarirla. La donna chiese ai concittadini del santo, ma questi risposero con boh e, quindi, si recò presso il monastero chiedendo di potersi recare sulla sua tomba, ma i monaci, provarono a cacciarla a male parole.

Ma la donna era irremovibile: Sant’Elia gli aveva detto di chiedere la grazia a Filarete e che quindi da qualche parte questo doveva saltare fuori. Alla fine, il dispensiere dal braccino corto, gli venne in mente come l’unico Filarete del convento fosse l’ortolano morto un paio d’anni prima, per cui, con molto scetticismo, l’accompagno a pregare sulla sua tomba, in cui avvenne il miracolo.

Così il nostro eroe si trovò promosso da Filarete chi a grande santo locale e i suoi confratelli, cosa che probabilmente lui avrebbe poco apprezzato, si buttarono a capofitto nel business dei pellegrinaggio, costruendo un oratorio sulla sua tomba. Nel 1133 il monastero venne costruito sulle rovine dell’originario e dedicato ai Santi Elia e Filarete. Però, si assistette ad un fenomeno curioso, in quanto la devozione di San Filarete si sviluppò enormemente al punto che il monastero venne successivamente conosciuto unicamente con il nome del santo ortolano, facendo così vivere alla sua ombra quello del fondatore ovvero Sant’Elia. Risulta essere un paradosso in quanto l’umile ortolano era estremamente devoto del santo fondatore, al punto da portare sempre con sé il libro della sua vita.

Ora la memoria stava progressivamente scemando, come tutti i suoi colleghi greco calabri, finché non ci mise lo zampino Cardinale Giannettino Doria, personaggio molto particolare, in perenne lite sia con i viceré spagnoli, sia con a nobiltà locale, di cui non condivideva le manie autonomiste. Benché amasse la bella vita, sia durante la peste, sia durante le numerose carestie, mise i beni della chiesa al servizio dei poveri. In un periodo di crisi economica, ordinò che tutti, nella sua diocesi, consegnassero l’argento posseduto e proibì alle monache, sotto pena di scomunica, di nascondere l’argento proprio o altrui nei loro chiostri.

Giannettino Doria, poi si impegnò, nel tentativo di rilanciare l’orgoglio civico di Palermo, città sempre più marginale nei domini spagnoli, in un recupero della tradizione greca e normanna. Per questo costruì a tavolino il culto di Santa Rosalia, che sino al 1624 era una perfetta sconosciuta e si dedicò alla promuovere la devozione dei tanti santi panormiti. Di quest’impegno ne ebbe beneficio anche Filarete, che fu inserito nel Calendario Palermitano.

Dopo la distruzione del suo convento nel grande terremoto del 1693, l’abate Generale dell’ordine basiliano di Palermo, Pietro Minniti, chiese la restituzione delle reliquie del santo affinché tornassero nella terra natia, cosa concessa da Clemente IX. La traslazione, con destinazione la cattedrale di Palermo fu celebrata con solenni suppliche il 14 gennaio del 1703. Ed in tale data fu inscritta la celebrazione nel martirologio romano. La festa della traslazione fu celebrata sino al 1929, mentre quella del santo fino al 1958, anno in cui la sua festa fu definitivamente cancellata dal calendario liturgico romano.

[image error]

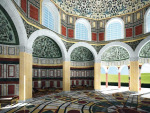

La nostra storia non finisce però qui: lo scrittore Santo Gioffré, appassionato studioso di Barlaam di Seminara, donò intorno al 2000 un suo uliveto, per far costruire la più grande chiesa ortodossa dell’Italia meridionale, dedicata a Elia il Giovane e Filarete, associata a un monastero femminile ortodosso. Nel 2001 il Primate della Chiesa Ortodossa, Sua Santità Bartolomeo I Patriarca Ecumenico di Costantinopoli ha benedetto la sua prima pietra. La chiesa è stata , completata nel arco di un anno e mezzo, è stata realizzata secondo il modello classico dell’arte sacra bizantina e decorata con affreschi eseguiti da un artista greco.

December 12, 2018

Confessioni di uno scribacchino demotivato

[image error]

Ammettiamolo: negli ultimi mesi, mi sono parecchio disamorato della narrativa. Di motivi, per questo momento di stanchezza, ce ne sono a iosa: partono dal vedere come tanti colleghi, assai più bravi del sottoscritto, non abbiano il riconoscimento che meriterebbero; insomma, se chi ha talento non viene, non dico valorizzato, ma tenuto in considerazione dall’editoria italiana, che dovrebbero fare i dilettanti come me ?

Poi, le polemiche, troppo spesso stucchevoli, a cui spesso assisto; l’essere attaccato se si tiene una posizione politica o si è semplicemente scettici nei confronti di presunti salvatori della Patria. La cronica mancanza di tempo, dovuta alla cattiva abitudine del sottoscritto a volere stare dietro a mille cose.

E in fondo, diciamola tutta, c’è soprattutto quello straniamento che si prova, quando, come nel mio caso, si è divisi in due, tra il dovere costruire il Futuro e il tentare di raccontarlo. So che sembra ridicolo: avere a che fare ogni giorno con il Cloud, con l’IA, con l’IoT e la Robotica, masticare queste cose come pane quotidiano e non avere stimoli, per distillarne storie.

Il problema è che la Tecnologia, la Scienza e ciò che mi circonda, cambia così velocemente, che qualsiasi tentativo di catturarne l’essenza con le parole, mi pare inadeguato… Come nel paradosso di Zenone, sono un Achille che non raggiungerà mai la tartaruga.

E questa frustrazione, mi condanna al silenzio…

December 11, 2018

Forma Urbis (Parte III)

[image error]

Tornando a parlare della Forma Urbis, il luogo in cui era visibile al pubblico era la parete edificio – risalente, secondo recentissime ricerche, almeno ai tempi augustei – compreso tra il Foro Romano e il Forum Pacis, in cui è probabile come già all’epoca della dinastia Giulio Claudia fosse presente una mappa di Roma. Ricostruito o restaurato in gran parte all’epoca dei Flavî, detto edificio, da alcuni ritenuto il tempio degli Dei Penati, fu adibito a sede dell’ufficio catastale che nel 191 d. C. fu danneggiato dall’incendio che distrusse quasi interamente il Forum Pacis.

Per cui, fu giocoforza ricostruire il tutto, ai tempi di Settimio Severo. Secondo i frammenti giunti sino a noi, è stato possibile datare la pianta sicuramente dopo il 203 d.C., grazie alla rappresentazione del Settizonio presente su uno dei frammenti. Il capo progetto, responsabile della realizzazione dell’opera, fu il il praefectus urbi Fabius Cilo, la cui casa compare indicata sulla parte alta della pianta, nella reg. XII piscina publica. Dall’esame della corrispondenza tra l’imperatore e il suo prefetto, sembra che l’incarico, connesso ad altre riforme in atto, perdurasse ancora quando l’imperatore venne sorpreso dalla morte a Eboracum (York) nel Febbraio del 211. A riguardo la Historia Augusta, in un passo sostanzialmente chiaro relativo al Septizodium , indica che le opere di Cilo preludevano al ritorno imminente di Settimio Severo dalla campagna britannica, in occasione del quale sarebbe avvenuta sicuramente una solenne inaugurazione.

La pianta occupava una superficie di mq. 360 (m. 18 di lunghezza per m. 20 di altezza, pari a circa 43 x 61 piedi romani) ), ed era divisa in 150 lastre di marmo proconnessio disposte a filari alternati in verticale e in orizzontale, eccezion fatta per i quattro ordini superiori, tutti con lastre a disposizione orizzontale. Da quanto deduciamo della parete, la loro altezza media variava tra m. 1,70 a m. 2 e la loro larghezza a m. 0,80 a m. Inoltre sappiamo come il disegno della pianta fosse inciso sulle lastre dopo che queste ultime erano state fissate sul muro mediante grappe di sostegno e malta.

L’area rappresentata, comprensiva di tutta la città augustea, per un totale di oltre 4.000 ettari, era orientata con il Sud-Est in alto e con un vettore assiale verticale che, passando per il centro del Colle Capitolino, puntava direttamente lungo il rettifilo della Via Latina, fino ai Colli Albani e, più esattamente, al tempio di Iuppiter Latiaris, il santuario comune a tutti i popoli della lega latina. I monumenti vennero delineati su una scala media di 1:240 circa, in cui ossia un piede sulla Forma corrisponde a 2 actus nella realtà.

Nella Forma Urbis appaiono, provvisti di didascalie esplicative, solo monumenti e spazi pubblici e le uniche eccezioni, per iscrizioni alludenti a privati, riguardano come accennavo il prefetto della città; probabilmente Fabius Cilo aveva voluto, in modo simbolico, lasciare a sua firma sull’opera

Anche nei casi in cui compaiono nomi di privati, come per i balnea Ampelidis, Cotini, si tratta di nomi indicati come pura informazione topografica, essendo probabilmente divenuti elementi di riferimento comune, consacrati dall’uso, e non è detto che i personaggi menzionati fossero ancora in vita. Vi compaiono i nomi di grandi monumenti pubblici (Amphitheatrum, templum divi Claudii, circus maximus, templum Pacis, theatrum Pompei, Saepta Iulia), di templi isolati con o senza didascalia (Minervae, Dianae Cornificianae sull’Aventino, i quattro templi del Largo Argentina, ecc.), di complessi termali (thermae Traiani, Agrippae), di qualche acquedotto (aqua Alsietina), nomi di grandi magazzini e depositi pubblici (porticus Aemilia, horrea Lolliana, Galbana, graminaria, candelaria); ma sono provvisti di didascalie esplicative anche spazi pubblici e località minori come il summum choragium, un vicus della terza regione, l’aqueductium sul Celio, col significato di «agli acquedotti», la Subura, i balnea (quattuor, in Circo Flaminio),

Cosa che rende la mappa più uno strumento di propaganda, un’esaltazione della grandezza e della varietà architettonica di Roma, che uno strumento pratico di ordine fiscale o catastale. Tra l’altro, nella caratterizzazione didascalico-esplicativa dei monumenti si notano alcune peculiarità interessanti. Per esempio, è sicuro che scritte come aqueductium, navalenferius, Minerbae, non sono semplici errori dei lapicidi, ma elementi che mostrano la volontà, espressa dai redattori, di rispettare il gergo popolare di quegli anni a Roma

Dagli studi recenti, pare che la Forma Urbis possa essere stata danneggiata dal grande terremoto del 443 d.C., che provocò il crollo circolare quasi al centro della parete; il danno, sminuendo il valore simbolico del monumento, forse semplificò a papa Felice IV (526-530) la trasformazione dell’edificio che la conservava nella chiesa dei Ss. Cosma e Damiano. Un più vasto crollo avvenne in un anno imprecisato nel Medioevo, dopo che i cavatori di marmi antichi avevano spogliato le parti inferiori della parete di due grandi triangoli ascendenti verso destra e sinistra.

I primi frammenti furono scoperti in occasione di restauri alla chiesa dei Ss. Cosma e Damiano, ordinati da Pio IV all’architetto Giovanni Antonio Dosio tra il 1559 e il 1565, nell’orticello di Torquato Conti, duca di Poli, l’antenato dei protagonisti dei miei romanzi e racconti, compreso tra la parete postica di S. Cosma e la via Alessandrina, la via in Miranda e la basilica di Costantino. Sembra che allora alcune lastre si trovassero ancora affisse alla parete

I frammenti ricuperati furono temporaneamente esposti per cura di Onofrio Panvinio, e riprodotti in disegno in 11 tavole da Fulvio Orsini nel suo codice Vaticano 3439 (ff. 13-23). I disegni orsiniani riproducono solo 92 pezzi; altri furono delineati nel Cod. Barb. XLIX, 32 (ff. 45-48) e da Stefano Du Pérac nel Cod. Par. 389. Dopo la morte del Panvinio gli originali, custoditi a Palazzo Farnese, andarono dimenticati e in parte perduti, fecero una pessima fine: furono utilizzati come materiale da costruzione, in alcuni casi addirittura spezzati a mattoncino, per la costruzione di viali e muretti nel cosiddetto «Giardino segreto» dei Farnese. Fortuna volle che oltre 600 di questi frammenti vennero fortunosamente recuperati tra il 1888 e il 1891, durante la costruzione dei nuovi argini di contenimento del fiume, gli attuali Lungotevere.

Teoricamente ereditati dai reali di Spagna, i marmi evitarono il trasloco a Madrid grazie a monsignor Bianchini che nel 1704, li trasportò di soppiatto in Vaticano: l’ambasciatore di Madrid, ignaro della complessità e dei tempi lunghi della giustizia locale romana, per ottenere la restituzione del maltolto si rivolse ai tribunali capitolini, che, come loro solito, la buttarono in caciara. Nel 1744, il governo spagnolo, per uscire dall’imbarazzante situazione e stanco di foraggiare metà degli avvocati romani, donò il tutto a papa Benedetto XIV, che, a sua volta, li appioppò ai Conservatori.

Poco dopo, grazie all’opera di studiosi come il Nolli e il Piranesi, vennero affissi in Campidoglio in grandi riquadri espositivi, ma fu solo nel 1874 che Jordan dopo 10 anni di lavoro, riuscì a curare l’edizione integrale dei marmi allora conservati, associandola finalmente a uno studio storico archeologico serio.

I tempi erano ormai maturi per un nuovo approccio al venerabile monumento-documento di età severiana, e studiosi come Giuseppe Gatti, Rodolfo Laciani e altri, si prodigarono per il recupero dei marmi dagli scaloni dei Palazzi Capitolini. Per un certo periodo si mise ancora a rischio la loro incolumità, ma nel 1924 il loro ricovero in un laboratorio divenne definitivo. Nel 1960 apparve l’edizione fototipica completa, La pianta marmorea di Roma antica, in due grandi volumi, uno di testo ed uno di tavole, con la riduzione dei frammenti a 1/4 del reale, vale a dire, ad una scala di 1:960, la più vicina all’1:1000 del catasto moderno.

Nel 2002 la Stanford University (San Francisco, California) ha curato un progetto basato sulla creazione di un data-base on-line dei frammenti esistenti per la ricostruzione della pianta con l’ausilio di tecnologie informatiche, il cui risultato è stato il posizionamento di quattro ulteriori frammenti.

Uno dei contributi più recenti allo studio della Forma Urbis permette di stimare il contenuto metrico della pianta marmorea tramite l’analisi del rapporto tra le strutture riprodotte sulla Forma e la topografia reale, utilizzando tecniche geomatiche per verificare la posizione relativa dei frammenti. Dallo studio si confermano le ipotesi di una scala globale unica in tutte le direzioni (~246) ma di una diversa dimensione di rappresentazione degli edifici maggiori; nel caso del Teatro di Marcello, l’applicazione del metodo proposto ha portato alla formulazione di una ipotesi di ricollocazione di alcuni frammenti al fine di ricostruire una scala uniforme sulla relativa lastra

December 10, 2018

Pietre d’inciampo e serrande

[image error]

Debbo confessarlo: stavo per scrivere un post auto celebrativo, di quelli su quanto siamo bravi, belli e quanto ci impegniamo per rendere migliore l’Esquilino e quanto sono brutti e cattivi coloro che ci criticano e ci mettono i bastoni tra le ruote, quando mi cade l’occhio sulla notizia del furto delle pietre d’inciampo nel Rione Monti.

Queste, il cui nome deriva da un versetto della Bibbia

Ecco io pongo nella città di Sion una pietra di inciampo un sasso che fa cadere. Ma chi crede in lui non sarà deluso

sono un’ iniziativa dell’artista tedesco Gunter Demnig per depositare, nel tessuto urbanistico e sociale delle città europee una memoria diffusa dei cittadini deportati nei campi di sterminio nazisti. In particolare, erano dedicate alla Famiglia Di Consiglio, una famiglia di venditori ambulanti e macellai ebrei e romani da secoli.

Persone di cui è giusto ricordare la storia

Salomone, detto Pacifico, abita in via Adalberto nel quartiere delle Crociate con la moglie Gemma Di Tivoli, che ha un banco di stoffe al mercato in via Eleonora d’Arborea, e i suoi nove figli. I ragazzi frequentano la scuola Enrico Corradini (oggi Fratelli Bandiera). E’ una famiglia ebrea, romana da molte generazioni.

Nel 1943 la casa di Salomone è distrutta dai bombardamenti e la famiglia si sposta in via Madonna dei Monti, dove vivono e hanno bottega i suoi genitori Mosè e Orabona e i suoi nove fratelli. Nella notte tra il 15 e il 16 ottobre, le due nuore di Mosè, Celeste ed Enrica con i loro bambini si erano fermate a dormire a casa delle rispettive madri in piazza Giudia e vengono prese nella razzia nazista e, due giorni dopo, mandate a Auschwitz con gli altri oltre mille ebrei romani. Celeste e i bambini non sono in condizioni di lavorare e sono uccisi all’arrivo, Enrica sopravvive alla selezione, ma morirà poi in luogo e data ignoti. Ester, una sorella di Salomone, e i suoi riescono dapprima a nascondersi nella chiesa di Santa Croce in via Guido Reni ma per una serie di motivi devono tornare nel Rione Monti da una zia che aveva casa di fronte a quella di Mosè.

Nel 1944 dopo la soffiata di un delatore, Mosè Di Consiglio e tutti i familiari sono catturati dai tedeschi. Ennio, il più piccolo dei figli di Salomone, riesce a fuggire dal camion in corsa. Ester Di Consiglio dalla casa di fronte assiste impotente, con il marito Cesare Spizzichino e la figlia Giulia, all’arresto. L’altra loro figlia di otto anni, che al momento della retata si trovava dai nonni, si salva grazie a un falso nome. Tre giorni dopo la cattura, il padre Mosè, Salomone con gli altri fratelli e un genero sono fucilati alle Fosse Ardeatine. Le donne e i bambini sono portati in campo di concentramento insieme a Graziano, il fratello che quel giorno non era in casa ed è preso per strada il giorno dopo. Nessuno tornò. Ennio, l’unico Di Consiglio sopravvissuto, muore pochi anni dopo.

Terminata la guerra, il delatore che ha permesso l’arresto della famiglia Di Consiglio subisce processo e Giulia Spizzichino, una delle figlie di Ester, sarà la più attiva tra i familiari delle vittime delle Fosse Ardeatine al processo contro Priebke.

La notizia, debbo confessarlo, mi ha atterrito: perché è un’offesa al dovere della memoria; ricordare, sempre e comunque, il rivivere con l’empatia il dolore e il dramma delle vittime, è l’argine che ci impedisce di cadere nella tentazione di tornare a essere carnefici, la molla che ci spinge a espiare i peccati del passato, per costruire un futuro migliore. E viola ciò che gli antichi chiamavano fas, l’insieme delle norme che ci rendono umani, esorcizzando la paura dell’Ignoto, imponendo prime leggi del vivere ordinato e rispettando i morti, nella consapevolezza che tutti noi diventeremo come loro.

Ora, io non conosco il motivo di tale gesto, la barbarie politica, l’avidità, l’idiozia: ma so che è un segno di una barbarie che ci avvolge sempre più, a cui ci assuefacciamo ogni giorno, che si deposita come polvere sulle nostre anime, intorpidendole.

Contro di lei è l’unica battaglia, forse inutile, che ci rimane: si combatte con piccoli atti di gentilezza, seminando bellezza e cultura nel quotidiano, mantenendo accesa la fiammella della speranza.

[image error]

Così anche il solo colorare una serranda in questi tempi bui, diventa un atto rivoluzionario, un pugno in faccia a chi ci vuole rendere meno umani.

December 9, 2018

Peltuinum

Sempre parlando delle città romane “perdute” in Abruzzo, oggi è il turno di Peltuinum, che si trova si trova a circa 30 Km a est de L’Aquila, a pochi Km dalla SS 17 quasi al centro di una conca situata nell’altopiano d’Ansidonia,nelle vicinanze anche di San Pio delle Camere, più precisamente lungo l’ampia vallata in cui scorre l’Aterno, e in particolare punti di riferimento per definire la sua posizione sono il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ed il distretto del Parco Regionale Sirente-Velino. La città sorge su una formazione collinare emergente, residuale di un bacino lacustre prosciugatosi

naturalmente.

Attualmente l’area è divisa, usando come confine demaniale l’antico tratturo, tra Prata d’Ansidonia e San Pio delle Camere; il sito era noto da fonti antiche, ma, nonostante la presenza di rovine visibili a occhio nudo, non era mai stato scavato a fondo sino al 1983, quando si svolse la prima campagna di scavo, a cura de La Sapienza, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica d’Abruzzo e i vari enti locali

Nel corso dei primi scavi furono messi in luce un tratto delle mura occidentali con la porta a doppio fornice, il tempio con il portico a tre bracci che lo circondava e parte del teatro, oltre a resti di strutture abitative, alcune delle quali conservavano ancora i pavimenti in mosaico. Tra il 1986 e il 1996 la Soprintendenza Archeologica ha quindi realizzato lavori volti al consolidamento ed alla valorizzazione delle strutture note. Durante questo periodo si svolsero anche altre campagne di scavo che misero in evidenza il settore meridionale del teatro, su cui insisteva un piccolo apprestamento fortificato. Nel 2000 sono riprese le ricerche, da parte della Soprintendenza Archeologica e dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, connesse al Progetto “Urbanitas” finanziato dalla Comunità Europea, conclusosi con un congresso a Lerida (Spagna) nel 2001, i cui atti sono stati pubblicati a cura del Settore Spagnolo del Progetto (Lerida 2005).

Tra il 2000 e il 2002 le campagne di scavo si sono concentrate nell’area del teatro, portando in luce: parte delle gradinate per gli spettatori e del sistema di smaltimento delle acque meteoriche, le fondazioni della metà settentrionale dell’edificio scenico, la camera di manovra del sipario, il portico che chiudeva il complesso teatrale offrendo agli spettatori riparo dalla pioggia e dal sole in occasione delle rappresentazioni. L’impegno degli anni trascorsi, oltre all’acquisizione di importanti dati scientifici, ha consentito di evidenziare le articolazioni architettoniche del complesso monumentale

Dal 2000, tranne alcune verifiche nell’area sacra e nel settore abitativo ed interventi di pulizia in due grandi cisterne pubbliche, le campagne di scavo si sono concentrate nell’area del teatro. Nel 2009 sono state condotte indagini sulla necropoli protostorica e romana a cura della Soprintendenza Archeologica.

Cosa abbiamo scoperto, da questi scavi ? Per prima cosa che è una città di nuova fondazione: prima dell’età augustea, il suo territorio è abitato, secondo la modalità tipica dei popoli osco sabellici, in questo caso i Vestini, secondo la modalità del pagus, ossia un insieme distribuito di villaggi, che si riconoscono in un’identità comune, incentrata sulla condivisione di spazi sacri. Ne caso specifico di Peltuinum, questi, oltre che con le necropoli, in cui sono state rinvenute tombe inquadrabili cronologicamente dal VII secolo a.C. al I secolo d.C, coincideva forse anche con un santuario a cielo aperto, poi

integrato nell’area templare romano, basandosi su casi analoghi, o alle dee delle acque sotterranee o al dio tribale protettore della pastorizia.

Testimonianza di tale santuario sono state trovate nel luogo dove emergeva la falda acquifera della zona: gli scavi archeologici hanno identificato una fossa, esplorabile solo parzialmente perché tagliata dalle fondazioni del portico, conteneva coppi arcaici e materiali ceramici riferibili al VII-VI sec. a.C. Il fatto che la fossa fosse sigillata da uno strato di ciottoli e creta e che i frammenti ceramici recuperati nel settore indagato lasciassero ricostruire forme vascolari quasi intere potrebbe far pensare ad una destinazione votiva.

[image error]

A questa si associa un monolite calcareo, scavato per una profondità che varia da 25 a 40 cm, con un incavo a forma circolare, quasi una pignatta, unito attraverso un foro posto sulla base ad un altro incavo a forma di H, con la barra centrale molto più larga delle due ‘gambe’. Il foro che unisce i due profondi incavi è inclinato dall’incavo a forma di H verso l’incavo a forma circolare; pertanto un eventuale liquido di una libagione potesse scorrere, nel manufatto in posizione orizzontale, dal primo verso il secondo incavo e non viceversa. Monolito che potrebbe essere o la base di un altare ligneo o forse di una sorta di xoanon.

Un ulteriore elemento di continuità sacrale per l’area è dato da una cisterna, anche questa sigillata dall’intervento edilizio romano, il cui contenuto (frammenti di coppe e patere a vernice nera databili dalla fine del IV alla metà del I sec. a.C.) mostra oggetti destinati alla pratica rituale

Con l’età augustea, si procedette alla fondazione della città, nell’ottica di valorizzazione, anche economica del territorio vestino: da una parte la disponibilità d’acqua poteva incrementare la produttività agricola dell’intera area, dall’altra il luogo scelto per Peltuinum, risultava strategico nell’ottica di controllare la transumanza che si svolgeva in quello che diventerà il Regio Tratturo Borbonico, che univa la Sabina verso i centri di mercato di Arpi e Lucera.

Tratturo che 47 d.C. ,sotto l’Imperatore Claudio,venne poi strutturato come via Claudia Nova, con la conseguente monumentalizzazione del tratto che attraversava l’abitato. Per tutta l’età imperiale il centro di Peltuinum fu molto prospero, ma il sito fu danneggiato gravemente dal grande terremoto del 443 d.C. ricordato sia a Roma che a Ravenna e che deve aver avuto tale intensità da causare l’implosione della volta di due cisterne incassate nel terreno e la parziale distruzione degli edifici pubblici. Ciò provocò il suo progressivo abbandono, accentuato dall’instabilità politica e militare Durante la guerra greco-gotica il territorio di Peltuinum, come quello della vicina Alba Fucens, furono sedi di accampamenti bizantini del generale Belisario; questo passaggio greco diede origine al nome Sitonia, dal greco antico σιτόν, sitón (lett.: campo di grano), attribuito a depositi di derrate alimentari che furono necessari per il mantenimento delle truppe durante l’inverno, che nel Medio Evo fu attribuito a un convento sorto nell’area.

Nel 787 è attestata la presenza di uno sculdascio, un alto funzionario longobardo, nella curtis di Sant’Angelo a Peltino, a riprova dell’insediamento di aristocratici germanici nella zona. Nell’887 la Corte di Sant’Angelo è possesso del Monastero benedettino di Farfa.

Ettore Capecelatro nel 1650 descrive i ruderi di casilini collocati a ridosso di una torre detta Morriene esterna alle mura antiche, i resti delle chiese di San Nicola e della chiesa e convento di Santa Maria Sidonia nonché della porta ovest detta porta Sambuco ed i resti di un borgo medievale con torre di avvistamento all`interno dell`antico teatro.

Quali sono sono i principali resti rimasti di Peltuinum ? I primi su cui cade l’occhio sono le mura, costruite lungo il ciglio del pendio. La tecnica edilizia per la messa in opera è costituita da uno zoccolo in opera incerta cui si affianca nelle torri una muratura a blocchi e blocchetti. Tutto il materiale è di provenienza locale. Sul percorso difensivo a nord-ovest è possibile leggere un numero maggiore di torri lungo il tratto meno ripido del pianoro: tre ad ovest, due delle quali a protezione della porta.

In tempi più recenti, poiché la strada del Regio Tratturo Borbonico, coincideva con la via romana, le antiche porte d’ingresso vennero utilizzate per il pagamento del dazio delle greggi. La conservazione della porta ovest infatti, è dovuta grazie al suo continuo utilizzo come varco di controllo per il passaggio del bestiame. Gli uffici doganali successivi all’epoca romana, vennero ricavati nello spazio tra le torri. La funzione di dogana che si è svolta quasi ininterrottamente per secoli, ha portato così al cambiamento del nome “Peltuinum” in “Ansedonia” dal latino ‘ansario‘ (dazio). Il tratturo di Peltuinum è

largo 111 metri e presenta diversi ‘cippi‘. Uno di questi, un bassorilievo raffigurante un falcetto e due capre, è stato trovato verso l’area centrale della città, presso la via Claudia Nova e testimonia l’importanza del traffico transumante anche nel sec. III d.C. Si tratta di una dedica al dio Silvano “per grazia ricevuta” da parte dei pastori Angilis e Saturninus

Al centro della città stava come di consueto il Foro, dominato da un grande tempio dedicato ad Apollo, come testimoniano i resti epigrafici, nonché il ritrovamento di una mensa per offerte alla divinità, poi riutilizzata come soglia in una abitazione, che recava incisa la scritta APELLUNE, probabilmente una deformazione del nome nel dialetto locale. Il tempio, con 6 colonne di ordine corinzio sul fronte, è elevato su un alto podio. Ne resta solo in nucleo del podio in calcestruzzo, depredato del rivestimento in blocchi calcarei squadrati, dato che dall’epoca tardo antica in poi divenne una sorta di cava per la costruzione di tutti gli edifici pubblici, sia sacri, sia profani dell’area.

L’edificio, con una limitata area di rispetto intorno, è inquadrato da un portico ad U, ad un solo livello e a doppia navata con colonnato di spina. Il quarto lato, quello settentrionale, è chiuso da muri che uniscono il portico al tempio all’altezza del pronao. Erano presenti due ingressi sul lato settentrionale del portico (il lato che si affacciava sulla piazza del foro) e due nel punto più a sud dei bracci est ed ovest.

[image error]

Sulla terrazza al livello inferiore è invece presente un teatro. E’ possibile che questo edificio, oltre alla tradizionale funzione di luogo di intrattenimento e spettacolo, avesse, come dire, una funzione idrogeologica, proteggendo dall’erosione l’instabile terreno della colline e al contempo, con la sua forma semicircolare, fungere contenimento per la terrazza superiore su cui gravava il

complesso templare. Per fare questo fu utilizzata, una tecnica in reticolato con cubilia di grosse dimensioni o blocchetti posti in obliquo.

Ma come sempre avviene in Abruzzo, i terremoti, in particolare quello del 51 d.C. mutarono le intenzioni dei committenti e degli architetti. Per aumentarne sia la capacità, sia la capienza, il teatro fu rimodellato sia della parte dei gradini della summa cavea, quelli più in alto, sia della porticus ad scaenam, il portico adiacente all’ingresso

Nel Medioevo, oltre ad essere una comoda fonte di materiali edili, fu in parte utilizzato come manifattura di ceramica, in parte come castrum: nel XIII secolo fu eretta una torre, con funzione di avvistamento nel pianoro, collegata a vista con Castel Camponeschi, Leporanica, Castelnuovo e Tussio.

Torre che oggi misura in altezza circa m. 7, sebbene risulti depauperata dei materiali costruttivi sia in altezza che in pianta. Dell’altezza globale ne resta solo una metà. Di pianta quadrangolare, misura circa 6 metri x 6. Nella fase di edificazione è stato utilizzato del calcare legato con malta aerea che facilmente si distingue dalla muratura sottostante e laterale su cui si innesta…

December 8, 2018

Villa Gordiani

Quando si parla di villa Gordiani, l’attenzione si concentra o sul Mausoleo, recentemente attribuito a Massenzio, o sulla successiva basilica circiforme, risalente all’età costantiniana. Ma in realtà, tutto il complesso risulta avere una storia complessa e affascinante.

La villa, da quanto risulta dagli attuali scavi archeologici, risale ai tempi della tarda età repubblicana, tra gli anni compresi tra Silla e Cesare, ed era la tradizionale villa rustica, al centro di un latifondo di ampiezza stimata tra i 200 e i 250 ettari. Chi ne fosse il proprietario, è difficile a dirsi. Tuttavia, gli scavi archeologici degli anni Sessanta, hanno permesso l’identificazione sia della Pars Dominica,la zona residenziale, destinata al dominus e alla sua famiglia, articolata attorno a un atrio tuscanico e la Pars Fructuaria, destinata alla lavorazione dei prodotti, incentrata su un frantoio “industriale”.

A tale epoca appartengono le cisterne piccole e il complesso sistema di drenaggio del sottosuolo. Probabilmente, nella prima età imperiale, il latifondo divenne di proprietà imperiale: è suggestivo pensare, ma è un’ipotesi campata in aria, mancando come dicevo qualsiasi evidenza archeologica, che ciò sia avvenuto a seguito di una confisca e che quindi il proprietario potesse essere uno dei tanti personaggi, citati da Tacito, che congiurava contro la dinastia Giulio Claudia.

Tra il II e il III secolo, quando gli imperatori cominciarono a preferire le dimore suburbane al Palatino, basti pensare alla fondazione da parte dei Severi del Sessoriano, la villa subisce ampliamenti e ristrutturazioni, con la trasformazione in area residenziale della Pars Fructuaria.

Giulio Capitolino, III-IV sec. d.c nella “Storia Augusta” la cita, attribuendola a Gordiano III, l’imperatore di origine africana, trionfatore sui persiani, che in procinto di imitare Alessandro Magno, morì cadendo da cavallo, con le seguenti parole

si vede ancora la villa dei Gordiani, che lo stesso Gordiano III ornò con magnificenza. E’ sulla via Prenestina e possiede un portico con duecento colonne delle quali cinquanta di

cipollino, cinquanta di porfido, cinquanta di pavonazzetto, cinquanta di giallo antico, tutte di uguale misura. Nella villa ci sono tre basiliche lunghe cento piedi e tutto il resto in proporzione con un simile complesso e terme quali fuori della città di Roma non si possono trovare in nessun luogo del mondo

Gli scavi archeologici hanno evidenziato, come in quell’epoca sia stato aggiunto un grande peristilio trapezoidale con una serie di ambienti di servizio sul lato nord, due cisterne e altre strutture a nord-est che si sviluppavano attorno a un aula absidata: in quest’ultimo settore, nel quale sono documentati un numero cospicuo di rivestimenti pavimentali (almeno otto tessellati bianco-neri e un sectile), èriconoscibile un esteso ed articolato complesso termale. A questa ristrutturazione risale una nuova grande cisterna, una grande cisterna a pianta quadrata, di m. 21,80 per lato. Ha due piani, con sei ambienti ciascuno.

[image error]

Tra l’età tetrarchica e quella di Massenzio, la villa subì un’ulteriore modifica: per prima cosa, viene costruito un concistorium, una sala delle udienze, analoga all’aula palatina di Treviri e al cosiddetto tempio di Venere e Cupido al Sessoriano, ma di dimensioni assai più ridotte. Da quanto appare attualmente, mentre il lato esterno, esposto ad ovest, è rettilineo,quello interno, rivolto ad oriente, è curvilineo e conserva tre nicchie. L’aula conserva buona parte della volta, a forma di conchiglia e decorata a stucco

[image error]

Poi venne costruita L’ aula ottagonale, l’ambiente più caratteristico di tutto il complesso, che prende il nome dalla sua peculiare forma, con le pareti interne contenenti nicchioni rettangolari e curvilinee, uno per ogni lato, decorati con stucchi che formano cerchi intrecciati con animali fantastici al centro. I nicchioni quadrangolari erano aperti e mettevano in comunicazione con ambienti esterni, mentre quelli curvi erano ornati da statue.

La parte superiore dell’edificio, attraverso grandi archi di scarico sopra le nicchie, da ottagonale diventava circolare, con una cupola a tutto sesto, realizzata con un sistema frequente nel II e III sec.: la muratura era alleggerita con l’inserimento di anfore vuote di terracotta. L’ambiente prendeva aria e luce da otto oculi circolari posti sul tamburo della volta in corrispondenza dei sottostanti nicchioni. Se facciamo mente locale, somiglia moltissimo al cosiddetto Tempio di Minerva Medica.

Da quanto risulta attualmente dagli scavi archeologici, l’Aula Ottagona precede di una ventina d’anni l’edificio esquilino, di cui probabilmente costituisce i modello. Cosa che testimonia sia il fatto che Costantino non abbia avuto problemi nell’impiegare architetti e maestranze precedentemente al servizio di Massenzio, sia il suo complesso di inferiorità nei confronti del cognato. Infine, Massenzio fece costruire il suo Mausoleo.

[image error]

In età costantiniana, furono infine compiuti gli ultimi lavori del complesso, occupato da qualche membro della famiglia imperiale: la costruzione della basilica circiforme, per cristianizzare il mausoleo, e una nuova cisterna, adiacente alla sala ottagona, per trasformarla, da probabile ingresso monumentale alla villa, in un ninfeo o un triclinio..

December 7, 2018

Figure di Palta

Mettiamola così, la vicenda dell’ Ex Cinema Apollo sta diventando sempre più una telenovela: se non fosse in gioco la salute dei cittadini, l’arrampicarsi grillino sugli specchi per giustificare la loro incapacità e la loro inadempienza, sarebbe uno spettacolo degno della Commedia dell’Arte.

Facendo un pochino di cronistoria, a giugno promisero che i finanziamenti di un 1.000.000 di euro per bonificare l’amianto sarebbero arrivati a luglio e di conseguenza i lavori sarebbero cominciati entro l’anno.

A fine agosto, non se ne sapeva ancora nulla… La Raggi, dinanzi ai mugugni dei residenti, a settembre ha annunciato a spron battuto un

“Te pare che noi nun metteno i soldi”

A fine novembre, di questi soldi non ce ne era traccia… A valle della giusta protesta dei cittadini, è saltato fuori che i fondi non potevano essere stanziati entro l’anno e che quindi i lavori sarebbero slittati nel 2019. A tal proposito, lascio la parola al I Municipio

“Confermati nostri sospetti. Assessore Gatta non conosce funzionamento del proprio Dipartimento”.

“A differenza di quanto dichiarato nei giorni scorsi dall’Assessora Gatta, purtroppo il finanziamento di 1.000.000 di euro assegnato in assestamento di bilancio per la messa in sicurezza del tetto in amianto dell’ex Cinema Apollo, deve essere utilizzato indicendo la gara entro la fine del 2018, come ribadito dal Vice Direttore Generale del Comune Botta con una lettera inviata all’attenzione del SIMU alla Sindaca e alla sottoscritta, in cui si precisa che la mancata indizione delle gare entro il 31/12/2018 comporterebbe “la decadenza del finanziamento, circostanza che deve essere in ogni modo scongiurata”.

Questa la dichiarazione della Presidente del Municipio Roma I Centro Sabrina Alfonsi.

“Già ieri – aggiunge la Presidente Alfonsi i nostri consiglieri municipali Curcio e Di Serio – avevano espresso la loro perplessità su questa possibilità. Dopo questa nota ufficiale che conferma i nostri timori, è evidente come l’Assessora Gatta non conosca il funzionamento del suo Dipartimento e come questo metta a rischio la salute pubblica dei cittadini”.

[image error]

Dinanzi a tale presa di posizione, i peones Cinque Stelle del Comune hanno risposto con un (nota bene, ho corretto buona parte degli errori presenti… A ci si può spacciare come geni della politica, pur avendo un rapporto conflittuale con la grammatica italiana)

Il Cinema Apollo verrà bonificato dall’eternit grazie all’impegno di questa consiliatura che nel Bilancio previsionale 2019 ha stanziato ben 800.000 euro. La messa in sicurezza con la rimozione delle lastre di amianto presenti nell’edificio e’ stato un obiettivo forte di questa Amministrazione che ha dedicato numerose commissioni a questo tema, lavorando a linee di indirizzo finalizzate alla riqualificazione del bene.

A breve partira’ la prima gara d’appalto per gli interventi di rimozione delle lastre di eternit presenti nell’ex cinema, a cui ne seguira’ una seconda gara finalizzata alla bonifica degli spazi. Siamo fieri di aver dato ascolto ai tanti cittadini che ci avevano sollevato con urgenza la pericolosità del Cinema Apollo.

Confidiamo di portare avanti un progetto integrato prima di recupero del bene e appena sarà possibile di restituzione agli abitanti di Roma di uno spazio culturale da valorizzare e implementare con il tessuto sociale e urbano in cui si trova.

Il che tradotto per noi persone normali, significa

“Regà, v’avemo preso ‘n giro… Se ce va, se ne parla ner 2019, altrimenti schiattate e non rompete”

E per ribadire il loro colossale menefreghismo, hanno postato, per accompagnare le loro parole, la foto del Cinema Apollo di Forli…

Nota 1: Molti amici, che abitano in tutta Italia, da Milano a Lampedusa, mi accusano di essere prevenuto nei confronti della Raggi. Premesso che mi ritento equanime, ho criticato gli errori dei Sindaci di Roma da Signorello in poi, però, dato che non metto bocca su come sono amministrate città che non vivo e conosco, gradirei anche il contrario

Nota 2: Tutte le volte che parlo della questione Apollo, c’è sempre chi alza il ditino ribadendo

“Ma quello della CGIL ?”

Ora anche quel problema è grave, sono d’accordo in pieno: però, tutte le volte che rispondo con un

“Hai ragione, organizziamoci per protestare e portare alla ribalta il problema”

i suddetti contestatori rispondano con un

” E che sono scemo ? Io voglio vivere tranquillo…”.

applicando l’antico e italico motto dell’armiamoci e partite, cosa di cui, diciamola tutta, mi sono parecchio stancato…

December 6, 2018

De re coquinaria (Parte I)

[image error]

Qualche giorno fa, accennando ai pangialli, ho parlato del De re coquinaria del buon Apicio, libro dalla storia assai complessa, a cominciare dal nome del presunto autore: di Apicio, nella storia romana, ne abbiamo almeno tre. Il primo, vissuto nella prima metà del II secolo a.C. è noto per avere guidato la protesta dei romani contro La Lex Fannia, così detta dal console Gaio Fannio Strabone, che nel 161 a.C. propose una moratoria delle spese che i romani potevano sostenere durante le occasioni di bisboccia, dai ludi gladiatori ai banchetti: dalle Notti Attiche di Aulo Gellio, grande erudito e pettegolo, sappiamo che il limite di spesa per i banchetti era fissato per i pranzi in 10 assi o 3 assi al giorno. Durante i Ludi Romani, i Ludi Plebeii e i Saturnalia, tale limite era portato a 100 assi.

Il secondo in realtà si chiamava Marco Gavio e Apicio era solo il suo soprannome; sappiamo che stava antipatico a quel maestro di ipocrisia che era Seneca, che così scrisse

Che ne è stato della nostra Roma, ove si imponga ai filosofi di lasciare la città perché sospettati di corrompere i giovani, proprio mentre questo Apicio ha trasformato in professione la scienza culinaria, ed ha corrotto con la sua dottrina un’intera epoca?

Lo stesso filosofo diffuse una fake news sulla morte di Marco Gavio

dopo aver speso per la cucina cento milioni di sesterzi, dopo aver dilapidato in gozzoviglie tanti regali dell’imperatore Tiberio, arrivò un momento in cui fu costretto a fare il bilancio dei suoi averi. Dai conteggi risultò che non gli erano rimasti che dieci milioni di sesterzi. E così, come se con il suo patrimonio residuo, si vedesse costretto a vivere nelle fame più nera, decise di porre fine alla propria vita con il veleno

Da Plinio il Vecchio sappiamo che il buon Gavio inventò un metodo, usato per secoli, che permetteva di migliorare il gusto dei fegatelli di maiale

Il suo metodo di ingrassare i maiali con i fichi secchi e di far loro bere piccole quantità di mosto dolce prima di macellarli, avendo il fine di ricavarne un fegato particolarmente saporito

Il terzo Apicio, invece, fu un inventore dell’epoca di Traiano, che ideò una sorta di catena del freddo per conservare al meglio le ostiche. Allo stesso modo la genesi del libro è assai complessa: il nucleo originale, è costituito da un ricettario dell’età di Tiberio, forse scritto dallo stesso Marco Gavio: a riprova di questo, nella tradizione culinaria romani vi erano una serie di piatti che prendevano il nome da lui, come salsa apiciana, la patina apiciana e così via.

Anche i nomi che egli inventò per definire un piatto furono adottati pure in seguito: patina (omelette), concicla (purè di verdure), minutal (fricassea), ofellae (spezzatini), isicia (polpetta). Tra il I e il III secolo, il testo fu progressivamente arricchito da nuove ricette, spesso tradotte da libri di cucina greci, finché nell’età tetrarchica il tutto fu mischiato con un libro, dal probabile titolo De condituris dedicato esclusivamente alla preparazione delle salse.

La genesi terminò attorno a intorno al 385 d.C.: epoca in cui un compilatore non molto preparato in materia, tanto da confondere i fondi dei cardi con le ostriche, ma abbastanza esperto in medicina aggiunse qualche ricetta dei suoi cuochi contemporanei e parecchie prescrizioni salutiste e trascrisse tutto in latino povero dal punto di vista letterario, ma adatto al linguaggio dei cuochi dell’epoca, rendendo l’opera di uso corrente

Per sfizio, pubblicherò a puntate il testo del libro, prendendolo dall’edizione TEUBNER di Lipsia (edidit M.E.MILHAM, Leipzig 1969) già condivisa on line da altri blogger. Oggi tocca al primo libro, che contiene suggerimenti vari , dal come preparare un vino speciale , al come rendere chiaro il vino nero , come conservare a lungo certa frutta aromatico e certe verdure , come conservare a lungo la carne , come riconoscere il miele cattivo , come conservare le olive verdi in modo da poterne sempre ricavare l’ olio e come preparare le salse adatte a tartufi , ostriche , ecc…

LIBRO PRIMO- L’esperto in cucina

I. COMPOSIZIONE DI VINO AROMATICO SPECIALE. Siano versati in un vaso di bronzo un quarto di vino e due cucchiai di miele, in modo che – mentre il miele bolle – il vino diminuisca di volume. Scaldalo a fuoco lento di legna secca, gira il tutto con un bastoncino finché prenderà il bollore; quando comincerà a salire trattienilo versando altro vino; quando lo avrai tolto dal fuoco, sarà diminuito di volume. Una volta freddo fallo scaldare di nuovo. Ripeti per altre due volte. Il giorno dopo lo schiumerai. Aggiungi allora 120 g di pepe, poco pistacchio, cannella e zafferano, cinque ossi arrostiti di datteri; trita cinque datteri che dal giorno precedente avrai posti nel vino per farli ammorbidire. Fatto ciò versa due litri circa di vino giovane. La cottura sarà perfetta quando avrai consumato circa un chilo e mezzo di carbone. Sciroppo di miele per chi viaggia: questo vino aromatico si conserva a lungo e si può bere durante il viaggio. Metti in un barattolino del pepe tritato col miele schiumato. Nel momento in cui lo vorrai bere vi aggiungerai altro miele o del vino, come preferisci. Se il vaso sarà più grande aggiungi poco vino al miele in modo che questo sia più solubile.

II. VINO D’ASSENZIO ROMANO. Il vino d’assenzio romano fallo così: se non hai assenzio di Camerino usa pure quello del Ponto ben pulito, prendine 30 g e 3 g di terebinto o malabatro e 3 g di datteri tebani, 5 g di costo (costus arabicus), 4 g di zafferano e un litro circa di vino invecchiato. Non occorre scalcare perché è abbastanza amaro.

III. VINO ROSATO E VIOLATO. (Si usa la Rosa Gallica e la Viola Odorata): per questo rosato fai così: cuci in un sacchettino di lino dei petali di rose ben asciutte dalla rugiada e senza l’unghia bianca. Copri tutto di vino per sette giorni. Togli le rose dal vino e sostituiscile con altre rose fresche sempre nel sacchettino. Falle riposare per altri sette giorni. Togli le rose. Ripeti l’operazione una terza volta e togli le rose. Cola il vino e quando lo vorrai bere aggiungici del miele rosato. Allo stesso modo farai il vino violato che stempererai nel miele. Se vuoi fare il rosato senza le rose procedi così: metti in un piccolo contenitore di foglie di palma (Chamaerops Humilis) delle foglie verdi di limone che porrai in un barilotto di mosto prima che fermenti e toglilo dopo quaranta giorni. Se sarà necessario aggiungici del miele e usa quel vino come rosato.

IV. OLIO LIBURNICO o CROATO. Metti nell’olio spagnolo dell’elenio (Enula Aelenium) del grano odorato (Cypeerus longa) e delle giovani foglie di alloro. Pesta il tutto, setaccia e riduci in polvere sottilissima. Aggiungi sale asciutto e fino e mescola per tre o più giorni. Lascia riposare per qualche tempo. Tutti lo prenderanno per olio liburnico.

V. COME RENDERE CHIARO IL VINO NERO. Versa in un orciuolo di vino nero delle fave ridotte in farina o l’albume di tre uova. Agita a lungo. Il giorno dopo il vino sarà scolorito. Lo stesso effetto produrranno le ceneri della vitalba

VI. PER CORREGGERE LA SALSA. Se la salsa di pesce manda cattivo odore, capovolgi il barattolo dopo averlo vuotato e mettilo sopra il fumo di foglie d’alloro e di cipresso; fallo stare all’aria e poi riempilo di salsa. Se questa ti parrà salata, aggiungi un quartino di miele e mescola con gambi di lavanda. Così avrai migliorato il profumo della salsa. Anche col mosto recente otterrai lo stesso effetto.

VII. PER CONSERVARE A LUNGO LA CARNE SENZA SALE. Prendi carne fresca di ogni tipo e coprila di miele; lascia appeso il contenitore in modo da poterlo usare quando vorrai. Durante l’inverno l’effetto sarà migliore. Nell’estate la carne si conserverà per pochi giorni. Potrai fare lo stesso con la carne cotta. Per conservare le cotenne di maiale o di bue e gli zampetti cotti: immergili, fino a coprirli, nella senape fatta con aceto, sale e miele e quando vorrai li potrai usare: rimarrai meravigliato.

VIII. PER RENDER DOLCE LA CARNE SALATA. Prima la cuocerai nel latte e dopo nell’acqua.

IX. PER CONSERVARE I PESCI FRITTI. Nello stesso momento in cui friggono e li toglierai dal fuoco, cospargili di aceto caldo. Per conservare le ostriche: lavale nell’aceto e conservale in un piccolo vaso impeciato che avrai lavato con aceto.

X. PER AVERE A PORTATA DI MANO 30 GR DI LASER. (Il laser chiamato dai latini “laserpizio” era la Lacrima Cirenaica, sugo di una pianta usato in medicina e come condimento delle vivande, equivale al silphium): metti il laser in un barattolo grande di vetro con una ventina di pinoli. Quando è il momento di usarlo pesta i pinoli e ti meraviglierai del sapore che questi daranno ai cibi. Sostituisci nel barattolo, tanti pinoli quanti ne avrai tolti.

XI. PERCHÉ I DOLCI FATTI COL MIELE DURINO A LUNGO. Prendi quello che i Greci chiamano zafferano bastardo e fanne farina e mescolaci il miele quando vuoi fare i dolci. Per far diventare buono il miele cattivo: e così lo potrai vendere. Mescola una parte di miele cattivo a due parti di miele buono. Come riconoscere il miele cattivo: metti dell’elenio nel miele e dagli fuoco. Se il miele è buono brucerà.

XII. PER CONSERVARE A LUNGO L’UVA. Cogli dalla vite uva sana. Fai ridurre di un terzo l’acqua piovana e mettila in un barattolo con l’uva. Impecia il vaso e copri di gesso il coperchio. Riponilo in luogo fresco lontano dalla luce. Quando vorrai troverai l’uva fresca. L’acqua dalla ai malati invece dell’idromele. Se avvolgerai l’uva nella farina d’orzo la troverai intatta.Come conservare le mele e le melagrane: immergile nell’acqua bollente, levale subito e appendile.Per conservare le mele cotogne: scegli mele perfette con rametti e foglie; accomodale in un barattolo e coprile con miele e mosto cotto; si conserve-ranno a lungo. Per conservare i fichi freschi, mele, prugne, pere e ciliegie: cogli diligentemente tutta la frutta coi piccioli e mettila nel miele badando bene che non si tocchi. Per conservare a lungo i cedri: mettine uno solo in un barattolo di vetro, chiudilo col gesso e sospendilo. Per conservare le more: spremi il succo dalle more, mescolalo col mosto cotto e versalo in un vaso insieme alle more. Dureranno più a lungo. Per conservare a lungo gli erbaggi: prendi degli erbaggi non troppo maturi e conservali in vaso impeciato. Per conservare a lungo le rape: dopo averle ben pulite e accomodate nei barattoli coprile con un misto di bacche di mirto, miele e aceto. Altrimenti: mescola la senape col miele, con l’aceto e col sale e spargila sulle rape poste nel barattolo. Per conservare a lungo i tartufi: riempi a strati alternati un barattolo di tartufi non contaminati dall’acqua. Separali con segatura fresca, coprili e chiudi il barattolo con gesso e mettilo in luogo freddo. Come conservare a lungo le pesche duracine: scegli le pesche migliori e mettile in salamoia. II giorno dopo toglile e ripuliscile per bene e collocale nel barattolo. Coprile di sale, di aceto e di santoreggia.

XIII. SALI PREPARATI PER MOLTI USI. I sali conditi facilitano la digestione, aiutano a sciogliere il ventre e vietano che si formino malattie, pestilenze e ogni altro tipo di febbre. Sono necessari più di quanto tu lo creda. Prendi 300 g di sale comune molto asciutto, 300 g di sale ammonisco assai asciutto, 90 g di pepe bianco, 60 g di zenzero, 45 g di amomo, 45 g di timo, 45 g di semi di sedano (se non vuoi mettere i semi di sedano mettici 90 g di prezzemolo). 90 g di origano, 45 g di semi di ruchetta, 90 g di pepe nero, 30 g di zafferano, 60 g di issopo di Creta, 60 g di foglie di nardo, 60 g di prezzemolo e 60 g di aneto.

XIV. COME PUOI CONSERVARE LE OLIVE VERDI E RICAVARCI SEMPRE OLIO. Tolte le olive dall’albero mettile dentro l’olio e rimarranno intatte come appena colte. Se vorrai potrai ricavare da queste tutto l’olio che vorrai.

XV. SALSA DI CUMINO PER OSTRICHE E CONCHIGLIE. Pepe, ligustico, prezzemolo, menta secca, foglie di nardo, cannella; poco più di cumino, miele, aceto e Salsa. Altro modo: pepe, ligustico, prezzemolo, menta secca, poco cumino, miele, aceto e salsa

.

XVI. SALSA DI LASER. Sciogli in acqua tiepida laser cirenaico (v. sic. 10) o parto (la Pania era regione nord-est della Persia) stemperato con aceto e salsa o con pepe, prezzemolo. menta secca, radice di laser, miele, aceto e salsa. Altro modo: uniscilo a pepe, carvi (Carum Carvi, proveniente dalla Caria), aneto, prezzemolo, menta secca, silfio, foglie di nardo, malabatro, spigo d’India (Antropogon nardus), poco costo (arbusto d’India, dalla cui radice si ricavava un unguento prezioso), miele, aceto e salsa.

XVII. SALSA PER TARTUFI. Pepe, ligustico, coriandro (Coriandrum sarivus), ruta, salsa, miele e poco olio.Altro modo: timo, santoreggia, pepe, ligustico. miele, salsa e olio.

XVIII. ELETFUARIO (o Digestivo). 60 g di cumino, 30 g di zenzero. 30 g di ruta verde, qualche grano di sale ammonico, 12 g di datteri grossi, 30 g di pepe, 270 g di miele. Sciogli nell’aceto il cumino sia questo etiopico o siriano o libico, seccalo e pestalo. Impastalo poi col miele; quando sarà necessario usalo come salsa acida.

XIX. SALSA PICCANTE. Pepe, ligustico, menta secca, pinoli, uva passa, cariota (frutto della palma: Caryota Urens), formaggio dolce, miele, aceto, salsa, olio, vino, mosto cotto e vino riscaldato.

XX. SALSA ACIDA PER DIGERIRE. Prendi 15 g di pepe, 3,5 g di segallica Seli (erba perenne delle Ombrellifere: Laserpitium Giler), 6,5 g di cardamomo (Amomum Carvamomum), 6,5 g di cumino, 1,5 g di foglie di nardo (mala-barra), 6 g di menta secca. Pesta il tutto e seccato che sia impastalo col miele. Quando avrai eseguito tutto mescolaci la salsa e l’aceto. Altro modo: 30 g di pepe, 30 g di prezzemolo con 30 g di carvi e 30 g di ligustico. Impasta tutto col miele. Se l’occasione lo richiede unisci la salsa e l’aceto.

XXI. PICCATIGLIO (o Condimento piccante). Menta, ruta, coriandro, finocchio, tutti verdi, ligustico, pepe, miele, salsa. Se occorre aggiungi l’aceto.

December 5, 2018

San Ciriaco Abate

[image error]

Sino a ora, ho parlato di santi calabro bizantini provenienti dalla Calabria Ulteriore, di lingua e cultura greca. Tuttavia anche nella Calabria Citeriore, avvengono fenomeni analoghi, con tutte le specifiche peculiarità, dalle spinte centrifughe rispetto a Rhegion e alla prevalenza dell’influenza culturale e religiosa romana, rispetto a quella di Costantinopoli. Una sorta di terra di nessuno tra due mondi, in cui culture diverse si scontravano e si fondevano, dove, durante l’iconoclastia, i monaci dissidenti potevano nascondersi dalle ire del basileus e dove potevano svolgersi vicende da romanzo, che quella di As-Sinsim, l’avventuriero musulmano che divenne il capo di uno stato bizantino e cristiano secessionista.

Terra che, come detto altre volte, l’Impero tentò, dopo la riconquista, di reintegrare nel suo sistema politico ed economico, con lo stanziamento di coloni e con la fondazione di monasteri: in questo scenario, si svolgono le vicende di san Ciriaco abate.

Come dice il nome, Ciriaco era di origine greca; nacque a Tripodone (dal greco, che ha tre piedi, dal numero di rupi che lo circondano) un villaggio di veterani bizantini nei pressi dell’attuale Belvedere, che assieme ai borghi di Salvato e di Trigiano, nella seconda metà del 1300, diedero origine all’attuale Buonvicino. Mancando, a differenza di alti santi calabresi, un bios scritto da monaci suoi discepoli, conosciamo la sua storia a grandi linee.

Sappiamo che visse da da anacoreta nelle grotte della “Laura”, situate nei pressi del torrente Corvino, dove le sue acque formano i cosiddetti ‘travertini d’acqua fredda’, caratteristiche formazioni calcaree con salti e concrezioni. Come spesso accadeva in Calabria, il resto del mondo, invece che lasciare in pace, sarà stata attratta dalla sua scelta di vita e così Ciriaco si sarà trovato circondato da uomini e donne provenienti da tutta la valle del Crati, desiderosi di vestire “l’abito angelico”, come veniva definito l’abito dei monaci osservanti la Regola dei basiliani.

Per cui, si trasferì, forse di malavoglia nel Mercurion, in particolar monastero greco di Santa Maria dei Padri, presso Tripidoro; in seguito ne fu nominato abate, carica che mantenne a lungo. Nello stesso tempo anche sua sorella Maria, fondava a Romano contrada di Buonvicino, un monastero femminile, che ebbe una buona fioritura. In ogni modo la fama di Ciriaco si diffuse in tutto l’impero bizantino, tanto che fu chiamato a Costantinopoli dall’Imperatore Michele VI, detto il Paflagone, perché gli guarìsse la figlia Marina, invasa dagli spiriti.

Michele il Paflaone, detto fra noi, era un tipo assai particolare: non era un nobile, ma proveniva da una famiglia di piccoli commercianti; infatti, in gioventù aveva esercitato il mestiere di cambiavalute ed era stato anche accusato di falsificazione di moneta, reato assai comune all’epoca. La sua vita, del tutto anonima, cambiò quando il fratello maggiore Giovanni, un eunuco, si trasferì a Costantinopoli dove ottenne prima la direzione dell’orfanotrofio e poi, dopo alcuni anni di servizio, l’ammissione alla corte imperiale ed il prestigioso titolo di parakoimomenos, capo dei maggiordomi e guardiano della camera da letto imperiale, e poté invitare i fratelli minori, tra cui Michele, a palazzo

Giovane e di bell’aspetto, Michele immediatamente catturò l’attenzione della Basilissa Zoe Porfirogenita, che si innamorò di lui e lo nominò ciambellano di corte. L’imperatore Romano III, temendo di essere diventato becco, fece arrestare Michele, il quale, per salvarsi la pelle, giurò su uno sproposito di sacre reliquie di non essere andato a letto con sua moglie.

Poi, la mattina dell’11 aprile 1034, Romano III fu trovato morto nei suoi appartamenti; poche ore dopo, Zoe sposò Michele in una cerimonia privata a Palazzo. La dinamica degli eventi generò scandalo e presto iniziarono a circolare voci secondo le quali Romano III era stato assassinato con un veleno per mano della moglie e che Michele, impaziente perché la sostanza tardava a fare effetto, avesse provveduto a strangolare o ad annegare l’imperatore nella vasca da bagno.

l 12 aprile la coppia convocò a Palazzo il Patriarca Alessio I per officiare l’incoronazione del nuovo imperatore; inizialmente riluttante, il patriarca fu convinto con la concessione di un donativo ed incoronò Michele IV quale Basileus. Ora Michele era sicuramente intelligente e generoso, ma anche ignorante come una capra, totalmente privo della minima esperienza amministrativa e pure malato di epilessia. Malattia di cui probabilmente soffriva anche la figlia Marina; dato che i monaci del Mercurion avevano una grande fame di erboristi, probabilmente Ciriaco, assieme alle preghiere, che male non fanno, avrà dato qualche “medicina” capace di tenerne sotto controllo i sintomi.

Per fare un esempio esquilino, a Roma in casi analoghi si utilizzava la canapa acquatica (eupoatorium cannabinum; fam.: Composite), che cresceva nelle vicinanze della chiesa di Santa Bibiana, in pratica sotto casa mia. In ogni caso, Ciriaco, qualche risultato lo ottenne, dato che l’imperatore gli donò a suo monastero tutto il territorio che va dalla nostra Diamante sino a Cetraro. Malvito. San Ciriaco morì il 19 Settembre di un anno non precisato e comunque dopo il 1042 perché Michele IV fu Imperatore di Costantinopoli dal 1031 al 1042 e anche perché nel 1042 partecipò ad una sentenza in un monastero basiliano presso il Mercure-Lao. Fu sepolto nella chiesetta abbaziale, ove rimase ignorato e dimenticato per circa 600 anni.

Si tornò a parlare di lui nel 1575, quando Marco Mazziotta priore nel Monastero di Sant’Adriano, Visitatore Apostolico inviato dal Papa per verificare lo stato del monastero di Buonvicino, scrive nella sua relazione

vi è una cappella inclusa con le predette sei, di Santo Ciriaco, che serve per sacrestia, ove sta il suo santo corpo fabbricato dentro il muro, e vi si faccino miracoli per esperienza degli spiritati, et altri infermi sanati. Innanzi detta sacristia vi è una immagine lignea grande di Santo Ciriaco

Intorno al 1640, il suo culto fu rivitalizzato, da un evento, che così racconta la tradizione: al padre Daniele da Cosenza apparve in sogno san Ciriaco, lamentandosi del fatto che fosse stato dimenticato e che le sue vecchie ossa fossero finite a mollo. Padre Daniele, dopo avere raccontato dal pulpito questo sogno, con l’aiuto di un alcuni abitanti di Buonvicino, andò a ispezionare la tomba, che era effettivamente piena d’acqua: come tradizione, in occasione di tale esumazione avvennero diversi miracoli, tanto che il vescovo Defendente Brusato ne ordinò il rilancio del culto. Cosa sia successo veramente non lo sappiamo, perché gli archivi locali andarono distrutti il 17 giugno del 1648, in occasione di una rivolta contro gli esosi feudatari locali.

Nella metà del 1700, si pensò di trasferire la statua e le poche reliquie, dalla chiesetta del monastero andata in totale rovina, nella nuova Chiesa Abbadiale, costruita riutilizzando capitelli e bassorilievi bizantina, che intanto era sorta nel centro abitato.

Alessio Brugnoli's Blog