Roberto Denser's Blog, page 4

January 5, 2018

Não há alegria na Terra que justifique tantos risos

Já falei delas aqui: minhas vizinhas. Por algum motivo que ainda é um dos maiores mistérios da minha vida, elas gargalham loucamente todos os dias a partir das 00:00, e seguem gargalhando até por volta das 03:00. É um inferno.

Qualquer dia desses vou bater-lhes à porta:

— Por favor, queridas, já não aguento mais, o que, por deus, é tão engraçado?

Levarei no rosto uma expressão sobretudo ansiosa, e elas rirão ainda mais, se curvarão sem fôlego enquanto riem do trouxa rabugento da madrugada, do curioso imperdoável e seu pijama horroroso, de sua cara de pau:

— Isso são horas de bater na porta de alguém, meu senhor?

— Tanto quanto são horas de gargalhar feito um alucinado —, eu responderia.

E essa é que é a questão: que horas são horas de gargalhar assim? Não há alegria na terra que justifique tanta hilaridade. Ou será que o problema sou eu? Talvez seja, por isso me pus a pensar: “O que me faria gargalhar assim?”, e não encontrei nenhuma resposta que não envolvesse algum psicotrópico.

Pensando bem, talvez aí esteja a resposta para o grande mistério...

Bobagem. Haveriam outros sinais.

De todo modo, o brasileiro ri na mesma proporção em que faz piadas. É, antes de tudo, um gaiato. Foi graças a esse espírito humorístico que construímos essa nação, e é graças a ele que ela se mantém em pé e, mesmo capenga, caminha — sabe-se lá em direção a quê. Somos o equivalente a Nero tocando sua lira enquanto Roma arde, só que ao invés de tocar lira, fazemos piadas e gargalhamos alucinadamente.

Daí que chego à conclusão inevitável: não há na terra tanto motivo de riso, eu disse, mas certamente há razões de sobra para o desespero.

Taí: é de desespero que gargalhamos.

HUEHUEHUEHUEHUEHUE.

Também eu sou um desesperado. Esta noite, baterei acanhado à porta das minhas vizinhas.

— Olá, posso rir com vocês?

E gargalharemos nossos desesperos juntos até às 03:00 da madrugada.

December 28, 2017

Brincadeira de Criança

Juro. Ontem tive oportunidade de observá-las. O dia estava quente, eu estava de folga, resolvi descer à alameda para tomar um sorvete e terminar a leitura de O Livro de Areia, do Borges. A criançada, meninos e meninas, brincava solta, e dividiam-se em dois grupos: os armados e os motorizados. Motorizado é modo de dizer, naturalmente, mas estes por sua vez dividiam-se em os de patinete, os de bicicleta, e os de hoverboard — algo que parece ter saído diretamente de algum filme de ficção científica.

Bom, brincavam de Polícia, eu dizia, e a brincadeira consistia no seguinte: os armados haviam montado uma blitz e inspecionavam os motorizados sempre que estes davam uma volta na alameda. A abordagem era agressiva — ouvi alguns termos que soariam naturais em quartéis, mas que soavam ridículos na boca de crianças —, e quando um deles resolveu furar a blitz, p-a-s-m-e-m, um garoto do grupo dos policiais o encheu de balas imaginárias, acionando um dispositivo da sua .12 cor-de-laranja que simulava barulhos artificiais de tiro.

Fiquei perplexo. Perplexo porque mais cedo havia lido sobre um policial que acabou matando uma garota de 9 anos numa situação parecida — ela ia no banco de trás do carro dirigido pelo pai, que não quis parar na blitz por causa do bebê, que estava no colo da mãe e não na cadeirinha, como manda a lei.

Perplexo porque nunca imaginei que o absurdo em que estamos vivendo estivesse tão naturalizado a ponto de ter virado brincadeira infantil.

Perplexo pelos pais — havia alguns deles na alameda — não terem se dado conta desse absurdo.

Dizem que exagero em minha perplexidade. “Ah, Denser, são apenas crianças etc.”

Verdade, são apenas crianças. Isso só aumenta ainda mais minha perplexidade: não pelo que as crianças fazem, mas pelo que os adultos ignoram.

Mas está tudo bem, estou exagerando em minha perplexidade, claro, afinal sou um exagerado por natureza.

O problema é que, não faz muito tempo, pegaram outras crianças brincando de tráfico de drogas — usavam saquinhos com açúcar para simular cocaína —, e a julgar pelo andar da carruagem em breve estarão brincando de homicídio ou, pior, de Congresso Nacional.

Será mesmo que exagero? Espero, de verdade, que sim.

December 26, 2017

Saudades de Paris

Hoje acordei com saudades de Paris. Saudades de suas ruas — das largas e das estreitas —, de suas luzes, seu clima e seus cafés. Principalmente de seus cafés, onde toca-se boa música e troca-se um bom papo enquanto se come um croissant estalando de crocante. Dos garçons arrogantes de Paris, que saudade, dos fumantes elegantes de Paris. E das moças de boina de lã vermelha de Paris, por que não? Parece um filme a Paris da minha saudade.

Andar pelas ruas de Paris é sentir-se protagonista de sei lá que filme, é sentir-se artista importante, galã ocidental. Sou pelo menos dez vezes mais intelectual em Paris, e meu gosto musical se refina. Em Paris, sinto vontade de voltar a fumar, de gritar C’est la vie!, dizer Je t’aime a qualquer coisa, recitar Rimbaud em voz alta. Também me sinto mais erótico em Paris, mais sexy. Paris me melhora.

Que saudades de Paris.

Saudades das galerias de arte, saudades da Torre Eiffel, saudades de sentar onde Hemingway sentou, onde Fitzgerald sentou, e de comer onde Henry Miller passou fome.

Que saudades dos meus casos fortuitos de amor em Paris. Saudades de fazer amor com uma mulher mais velha, casada, em Paris. Uma mulher cujo marido sabia de suas puladas de cerca com o amante estrangeiro, mas não fazia nada, pois também sabia que jamais poderia concorrer com o artista que fugiu de uma terra selvagem, exótica, tropical.

Que saudades de duelar pela honra em Paris, de morrer sangrando no peito em Paris, enlouquecer em Paris.

Uma pena que nunca estive em Paris. Uma pena que a Paris da minha saudade seja a Paris do cinema e da literatura, do pedantismo do intelectual da elite, e do estudante de intercâmbio. Uma pena que a Paris da minha saudade seja a Paris sonhada na adolescência pobre em Tibiri, assistindo as raras fitas VHS de filmes franceses — garimpadas na locadora do Crê — e lendo Alexandre Dumas.

Talvez um dia eu sinta saudades da verdadeira Paris, mas até lá sigo com saudades verdadeiras apenas de Tibiri.

December 25, 2017

Espírito Natalino

“Você pode me recomendar alguns livros pros meus netos?”

O livreiro virou-se em direção à voz e deu de cara com uma senhora de cerca de 50 anos, bastante vívida, carregada de sacolas. Numa simples olhadela, identificou nomes como Zara, Gucci e Sephora em grandes e imponentes sacolas pretas.

“Claro, qual a idade dos seus netos?”

“Dois anos um, sete meses outro”, disse.

“Hum, me acompanhe, por favor.”

No caminho até a seção infantil, que não era seu departamento, pensou nos livros que indicaria: coloridos, sem texto, de material resistente, talvez algum que funcionasse através da interação de um adulto com a criança, como são os livros com fantoches.

“Aqui, esses livros são feitos para bebês”, disse, mostrando alguns livros de banho, “Eles podem molhar, morder...”

“Quanto custa?”

E foi mais ou menos assim que passaram os próximos dez minutos: ele apresentando alguns livros, ela perguntando os respectivos preços. Explicou que estavam baratos, que queria algo na casa dos 60 ou 70 reais. Após algumas tentativas, encontraram os livros que a deixaram satisfeita — mais pelo preço que pelo conteúdo.

Já estava se dirigindo ao caixa quando se interrompeu subitamente e voltou ao livreiro.

“Esqueci o do filho da empregada. O que você tem na casa dos 15 ou 20 reais?”

O livreiro respirou fundo.

“O garoto já lê?”

“Lê ele já lê, mas você sabe como são essas classes inferiores.”

Não, o livreiro não sabia, pelo menos não no que diz respeito a fosse lá o que diabos ela estivesse tentando dizer. Com um nó na garganta cada vez maior, mostrou alguns livros — que por mais simples que fossem sempre estavam na casa dos 30 reais —, e teve que explicar que, em geral, livros infantis são mais caros que livros adultos.

“Ah, vou procurar outra coisa então.”

E lá se foi ela e suas sacolas em direção ao caixa, sem agradecimentos e sem despedidas.

***

Trata-se de uma história real, desnecessário dizer, e me atingiu sobremaneira que passei metade do meu natal com lágrimas embargadas em algum lugar entre a garganta e os olhos.

Foi inevitável lembrar de certas experiências da minha própria vida, claro, afinal eu mesmo já fui aquele garoto. Digo, minha mãe nunca foi empregada doméstica, mas eu já pertenci à tal “classe inferior” a qual ela se referia, qual seja: a do pobre.

É uma história longa, complicada, cheia de detalhes e que talvez só interesse a certos indivíduos da minha família, mas mesmo assim: houve uma época em que o mais próximo que eu podia chegar dos livros era, bom, não era. Simplesmente não havia livros por perto.

Daí que bem mais tarde, quando já estudava em uma escola pública municipal chamada Machado de Assis — durante a competente gestão do Diretor Mariano —, vi alguns poucos livros relativamente disponíveis (podíamos folheá-los durante o intervalo, mas nunca pegá-los emprestado), e sempre que possível os levava para casa escondido, onde lia de uma única vez, devolvia no dia seguinte e pegava outro. Uma nova modalidade de infração: o furto-empréstimo (estou com preguiça de inventar uma palavra melhor).

Até hoje desconfio de que a secretária sabia de meu comportamento, mas o encorajava tacitamente com sua discrição.

De qualquer forma, os livros chegaram a mim ou eu cheguei a eles, não importa: nos apaixonamos à primeira vista e estamos casados desde então. Apesar de só bem mais tarde ter alcançado condições de comprar livros, li quantos me caíram em mãos. Hoje, guardo a impressão de que os livros estão para mim como o pão com ovo para o Nelson Rodrigues: uma obsessão nascida da carência.

O resultado? Trabalho com eles, não consigo parar de comprá-los, e a leitura ainda é o maior de todos os meus prazeres. Já deixei muitos amigos esperando na mesa do bar para poder ficar em casa numa noite de sábado com a cara enfiada em alguma brochura.

Ainda hoje de vez em quando me aparece alguém oriundo do que a madame da história acima chamaria de “seus iguais” ou simplesmente de “a classe superior” e me confessa, como se se tratasse de um crime (e a meu ver não é outra coisa): “Nunca li nenhum livro.”

Em meu íntimo não consigo evitar certo desprezo por essas pessoas. Não me interpretem mal: o problema não é nunca terem lido um livro — algumas pessoas não podem se dar esse luxo —, mas, tendo condições para tal, evitarem-no durante uma vida inteira. Isso enquanto ainda há garotos como os da história acima.

Confesso: não sei se ele iria preferir o livro a qualquer outro brinquedo, mas sei a diferença que um livro, um simples livro pode fazer na vida de uma pessoa, e na vida de todos, portanto.

Feliz natal.

December 20, 2017

Desabafo de um caipira

Sempre morei em casa. Casa, e pra completar no interior, onde o único barulho pela manhã era o do canto dos pássaros que, juro, era meu despertador. Lá, o sol não apenas nascia primeiro, mas seus raios atravessavam frescos as frestas da minha janela, e como dedos delicados tocavam minha face, me convidando a levantar para mais um belo dia.

O despertar era um ritual maravilhoso. O dia, que se iniciava com o canto do galo e terminava (mais uma vez, juro) com o tritrilar dos grilos e o coachar dos sapos, era preenchido com afazeres em geral sem correria, e a barulheira era limitada àquela feita dentro da fronteira do lar.

À noite tínhamos um dos meus espetáculos favoritos: a silenciosa dança dos vagalumes, corriqueiro nas noites mais escuras, mas que a expansão da iluminação pública parece ter feito perder o sentido. Se os vagalumes (pirilampos) se aposentaram ou cometeram suicídio, não sei dizer. Outra hora falarei deles.

Sempre morei em casa, dizia, e ainda por cima do interior. Por crescer assim, meu cérebro foi moldado à maneira da província, com olhar detalhista quando a informação visual é pouca, e perdido quando muita; com tato de reconhecer pedras e plantas; paladar sensível sobretudo a frutas, e olfato sobretudo a flores (no meu caso, levemente danificado por uma sinusite crônica), e o mais importante: audição particularmente sensível a barulhos.

Sobre a audição, que usamos principalmente para a comunicação, vale dizer ainda que ela evoluiu também para identificar ruídos ameaçadores: os olhos, por incrível que pareça, são mais lentos que os ouvidos (não acredite em mim, acredite no cânone da neurociência), e foi graças a estes últimos que muitos de nossos ancestrais não viraram o lanche da tarde de alguma espécie carnívora mais bem dotada de armas naturais.

E, não posso deixar passar esta obviedade em particular, a audição também nos levou ao transe através da música.

À paz de espírito através da música.

Ao êxtase através da música.

Às lágrimas através da música.

A vida em silêncio seria um erro.

Sim, porque há a música, e porque há a voz dos que amamos. Porque há palavras de amor e gargalhadas de crianças. Porque há a chuva, e há o fluxo dos rios. Porque há as suítes de Bach, e os brindes de bar. O ritmo, a declaração de amor.

Mas preciso voltar ao que dizia antes: em suma, sou um caipira. Tenho cérebro de caipira e sentidos de caipira, mas o pior de tudo é que sou um caipira que se perdeu de suas origens provincianas e migrou para a grande metrópole, a cidade sem estrelas, vertical, sem tempo a perder, obcecada pelas buzinas e pela ordem, mas caótica apesar disso.

E daí que pela primeira vez tenho a experiência de morar em condomínio. Já deve fazer uns três anos e ainda não me adaptei. Acredito que nunca vou me adaptar. Meus amigos de infância que hoje também moram em condomínio, concordam comigo. Já os que sempre moraram, não conseguem enxergar (ou melhor, ouvir) o absurdo que lhes cerca.

Acordo com a furadeira ou o martelo dos vizinhos, com o latido dos cachorros alheios, o berro de crianças sem rosto e as conversas de quem não me diz respeito. Meus ouvidos são diariamente estuprados pela manutenção cotidiana desta colmeia de lares empilhados, e à noite, bom, à noite vou dormir ao som de outras transas e — uma singularidade particularmente irritante — as gargalhadas ensandecidas de um casal de mulheres que há três anos gargalha diariamente até as 03:00 da manhã e que é responsável pela maior curiosidade que já nutri na vida: o que é tão engraçado, meu deus? Queria saber.

E basicamente é isso: a crônica de hoje é, mais que uma crítica a esse absurdo que é a vida condominial, o desabafo de um caipira fascinado por redes e quintais, que esta manhã buscou um lugar onde sentar com as pernas esticadas para ler uns poemas, escrever um pouco, e foi interrompido por um cara vestido com roupa de astronauta e um cortador de gramas do inferno.

Outro dia falo dos vagalumes.

September 22, 2017

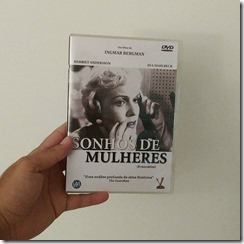

Diários de Cinema #1 - Sonhos de Mulheres (1955)

Trata-se de uma dramédia bergmaniana de 1955. Apesar do foco narrativo, com dois núcleos, estar direcionado às duas personagens principais, a fotógrafa de moda Susanne Frank e a modelo Doris, o que mais me chamou a atenção foi o personagem Otto, um cônsul milionário, já com certa idade, vivendo à sombra de suas tragédias familiares: uma esposa que enlouqueceu ao dar à luz uma filha na qual alega ver a cabeça de um lobo, e essa mesma filha que, crescida, o odeia e parece interessada apenas em seu dinheiro.

É ao encontrar a vulnerável modelo Doris, após recente fim de relacionamento com o namorado, que Otto parece intuir alguma forma de redenção, pois encontra nela uma mulher que fisicamente lembra sua esposa, e cuja idade é a de sua filha. Assim, Otto lhe compra vestido, luvas, joias, e dispõe-se, a convite da jovem modelo, mesmo a contragosto, a andar em brinquedos de um parque de diversões que normalmente evitaria: montanha-russa, algo que “gira prum lado, gira pro outro, te joga pra cima, depois pra baixo”, trem-fantasma.

Otto tenta coroar a jovem Doris com um bracelete de valor inestimável pertencente às joias da família, com brindes de champanha e dança, mas seus planos, talvez inconscientes (isto não fica claro), são frustrados com a visita inesperada (por Otto, não pelos espectadores) da filha.

O que Bergman deixa bastante evidente é que no primeiro contato de Otto com Dóris, ele tentou, através dela, alcançar a redenção da paternidade frustrada (Otto foi um pai ausente, um homem que, segundo sua filha, “era avaro, só pensava em dinheiro”), aceitando ir com ela a lugares que provavelmente nunca fora com a filha, gastando com ela o que provavelmente nunca gastara com a filha.

Ao chegarem em sua enorme residência, por outro lado, Otto parece querer redimir o marido: e Doris torna-se, então, alvo de sedução, objeto de desejo.

A chegada de sua filha parece, contudo, conscientizá-lo da impossibilidade de redenção, e Otto, que num primeiro momento parece ficar contra ela, acaba por tomar-lhe partido quando esta não só ordena à humilhada Doris que dispa-se da joia de família, como também lhe agride com dois bofetões.

O outro núcleo narrativo versa sobre Susanne, a fotógrafa, amante de Henrik, um homem casado à beira da falência, pelo qual se humilha, aceitando ora seu desprezo, ora suas migalhas de afeto.

Após muita insistência para reencontrar o amante, ambos se reconciliam e Susanne aceita seu convite para uma viagem a Oslo, “só nós dois, dia e noite, juntos”, mas os planos são interrompidos pela chegada da esposa, uma mulher que, em uma única cena, mostra-se a mais forte de todas as personagens do filme.

De todo modo, os núcleos principais convergem para uma solução banal: duas mulheres que encontram, uma nos braços da outra, outra nos braços do trabalho, o conforto ou sublimação para as frustrações de um dia, ou de uma vida inteira.

“A vida não é maravilhosa?”, pergunta à Susanne um dos personagens, já nos últimos segundos do filme.

“Sim”, ela responde, mas parece pensar o contrário enquanto a tela escurece.

Apesar de ser um filme atípico se comparado aos mais conhecidos de Bergman, os elementos que o tornariam famoso já se encontram presentes. Vale a pena assisti-lo.

September 21, 2017

O Ritual do Cemitério

Durante a adolescência e início da vida adulta, mantive com alguns amigos um ritual que hoje me parece mórbido e despropositado, mas que à época era conditio sine qua non de nosso Dia de Finados: a cada 2 de novembro, íamos ao cemitério de nosso bairro visitar túmulos aleatórios, fossem de defuntos desconhecidos, fossem de defuntos famosos (em Tibiri, defunto famoso é o de alguém que morreu de morte violenta). Era sempre assim: 2 de novembro e lá íamos nós, aos três, aos quatro, aos cinco.

No auge de nosso ritual anual, que por algum motivo se espalhou por nosso grupo de amigos, éramos incontáveis moleques de sandálias havaianas e pés sujos, caminhando entre um túmulo e outro, criticando arquiteturas, epitáfios, fotogenia defunta.

O cemitério municipal de Tibiri em 2 de novembro tornava-se, assim, o ponto de encontro de jovens entediados. Aliás, essa é uma das coisas interessantes de ser jovem em um bairro pequeno: qualquer coisa que te sequestre da rotina diária é motivo de entrega. Em outros níveis, talvez seja assim em qualquer lugar do mundo. Quanto aos adultos, somos gratos pela rotina nossa de cada dia. E envelhecer talvez seja isso (ainda sou jovem o suficiente para ter mais dúvidas que certezas, daí o talvez): aprender a cultivar e ser grato pela rotina, pois rotina é segurança; a rotina é, a seu modo bizarro, liberdade e sossego.

Mas falava do Ritual do Cemitério. Certa vez, numa de nossas incursões, uma garota de nosso grupo, sentindo pena de um túmulo para o qual até então ninguém acendera vela ou levara flores, foi lá no fiteiro da frente, voltou com uma caixa de velas Santa Clara e uma flor que furtou de um defunto famoso. Acendeu quantas pôde, deitou-lhe a flor sobre o mármore, e esfregou as mãos, satisfeita: “Agora o José não vai mais ficar triste porque ninguém lembrou dele”. José era um defunto antigo, com direito a foto oval em tons de sépia, e bigode à moda de 30. Talvez já nem tivesse parentes vivos, vai saber. De todo modo, atesto que as velas queimaram a noite inteira. José, seja lá onde estiver, deve ter ficado feliz.

Um dos nossos mais assíduos ritualistas chamava-se Bibo, e sua devoção anual era tamanha que normalmente passava em minha casa na véspera para assegurar minha presença. “Não esqueça, amanhã é dia do ritual”. Bibo era um grande crítico de fotogenia e arquitetura defunta, mas tinha um olhar clínico para qualquer coisa que lhe soasse um pouco fora do comum. Bastava uma olhadela para o túmulo e sentenciava: “Aqui morreu um ourives. Ali morreu um atleta. Já este outro túmulo sugere que o defunto morreu de crime passional”.

Nunca soubemos se ele acertava ou não, mas não importava. Todos nós imaginávamos incríveis histórias de vida, amor e morte, e isso nos bastava. Também ríamos bastante, tanto que saíamos do cemitério ofegantes e com as bochechas doloridas, mas nunca consegui entender bem o porquê. Talvez porque assim nos distanciássemos de tanta dor e morbidez, talvez simplesmente porque éramos jovens e ríamos de tudo.

O caso é que no último ritual em que estivemos em grande número, um fotógrafo nos vendo assim tão jovens, tão juntos e tão vulneráveis, aproximou-se e nos propôs tirar uma foto do grupo. Disse que naquele momento só teríamos que pagar a metade, que a outra metade receberia quando nos entregasse a foto. Que era irmão da diretora de nossa escola, que poderíamos pegar a foto na casa dela dentro de duas semanas. Ainda lembro seu nome: Danda. E assim foi, fizemos uma vaquinha e Danda nos reuniu, cruzes, túmulos e velas ao fundo, e tirou duas fotos cujo flash nos deixou temporariamente zonzos.

A foto era assim: um grupo de jovens, garotos e garotas, sorridentes, abraçados como se fossem um, e como se o presente fosse eterno. Alguns punham chifres nos outros, outros faziam o V da vitória com os dedos médio e indicador, e os demais simplesmente sorriam.

Duas semanas depois, fui com Bibo à casa da diretora e ela, ao ouvir nossa história, levou a mão ao peito num princípio de infarto e quase gritou: “Danda? Mas faz mais de trinta anos que eu não vejo Danda!”

E isso foi suficiente para criar inúmeras teorias. Imaginem. A primeira, como não podia deixar de ser, foi a de que Danda era um fantasma, que levou nossa fotografia para o mundo dos mortos, quiçá para ornamentar a sala de estar de sabe-se lá que espírito. Os mais histéricos propuseram que nossa morte era apenas uma questão de dias, e os mais materialistas dizíamos, com desdém: “Que nada, era só um golpista. Golpista!”

Com aquela foto que jamais veríamos senão em nossas lembranças, parece que encerramos o ciclo-ritual, e jamais voltamos a nos reunir daquela forma. E Danda, o Golpista, esteja lá onde estiver hoje em dia, foi o toque de poesia sem o qual qualquer fim é um fim banal.

September 14, 2017

Como se eu já não fosse patriota o bastante

Se eu fosse um crônista sério, cronicaria sobre o causo da exposição Queer, fechada pelo Santander após pressões dos representantes da família tradicional brasileira. Como não sou, cronicarei sobre o patriotismo cego e injustificável que contamina parte da população tupiniquim.

A culpa, como quase tudo neste país atualmente, é da polarização. Falemos sobre ela partindo de um exemplo bem simples, imaginado com carinho para clarear as ideias do leitor não-politizado: no alfabeto, existe uma imensa família vocálica e consonantal, mas é como se o debate público brasileiro só conseguisse ver o A e o Z, ignorando sumariamente todo o BCDETC que existe entre eles. Assim, nosso debate é binário, maniqueísta, ao estilo do ou isto ou aquilo, como se não existissem outras opções.

Logo, ou você é de direita ou de esquerda; ou é tucano ou petralha; coxinha ou mortadela; bem-te-vi ou urubu. Esquecem, por exemplo, do centro (onde eu, coitado, humildemente me ponho) e ignoram ou confundem as extremidades (o participante ativo das redes sociais há de lembrar o pinguepongue retórico do mês passado: nenhum dos lados estava disposto a carregar a cruz suástica nas costas).

Mas o objetivo aqui é falar sobre o tal do patriotismo cego e injustificável. Ele surgiu por causa da polarização, eu dizia, e é o equivalente político da mãe para quem o filho está além do bem e do mal, e ai de quem lhe fizer alguma crítica. Foi o caso de dois amigos essa semana: um deles, voltando para o Rio após passar um ano na Itália, recebeu como boas vindas uma gravata quase fatal, além da subtração de seus pertences. Indignado e já a salvo na residência de seus familiares, publicou sua frustração na Internet, enfatizando que adiaria sua volta à Itália, que desta vez seria definitiva. Não faltou quem lhe reprovasse o ato, acusando-o de elitismo antipatriótico e até de falta de humanidade, afinal a realidade por ele experimentada era rotina aqui ali.

Como se um absurdo não fosse absurdo em todo lugar.

O outro amigo mora em Berlim com sua esposa, creio que há mais de um ano, e postou alguma notícia internacional acerca dos índices absurdos de violência tupiniquim ao lado de uma legenda que perguntava, entre aspas, “Por que você deixou o Brasil?” Também neste caso não restou quem lhe criticasse, mesmo com leve, quase imperceptível, ironia.

Em ambas as publicações, subscrevi meu apoio: sim, também eu, se pudesse, faria o mesmo. Agora. Sem pestanejar.

Mais tarde, afinal ninguém está a salvo da polícia da internet, fui questionado sobre isso nos seguintes termos: “Você odeia o Brasil, não é? Deveria deixá-lo mesmo.” (Impossível não sentir naquela provocação o eco daqueles slogans ufanistas dos anos de chumbo). De todo modo, tive que me explicar: “Que absurdo, meu querido, eu amo o Brasil. Seu povo, sua história. Acho que vivemos em um país privilegiado pela natureza e recheado com um povo maravilhoso. E é por amá-lo que não quero vê-lo assim, impotente à sua própria destruição nas mãos dos cânceres-de-paletó que no momento comandam a nação, estes sim com elitismo antipatriótico, umbiguismo sem fim, e galáctica cara de pau.”

“Se tivesse esperanças, ficaria. Como não as tenho, prefiro partir. Se fico é por força das circunstâncias, e não por falta de vontade.”

Ainda não recebi nenhuma resposta.

September 9, 2017

Falta assunto, crônica é que não

Chego pro Tiago Germano, cronista raiz, autor do recém-publicado Demônios Domésticos. Pergunto:

“Hey, Jude, tellma: o que faz um cronista quando está sem assunto?”

Ele não titubeia:

“Escreve uma crônica sobre isso.”

Okay, este sou eu escrevendo uma crônica sobre a falta de assunto para escrever uma crônica.

Eu havia dito, nas divulgações que fiz via redes sociais, que não tinha por hábito ler e escrever crônicas, e que a ideia de publicar uma por semana nada mais era do que uma tentativa de aprender na prática, como um cowboy (ninguém aprende na teoria como ser um cowboy, me certificou o Dave Rudabaugh na última vez em que o encontrei). Isso é verdade: não tenho o hábito e, pra corrigir essa lacuna, até comprei algumas coletâneas. Afinal, dizem que a ideia da coletânea é juntar o que já se fez de melhor, não é mesmo não é mesmo não é mesmo?¹ Nem sei se isso é verdade. De todo modo, leio pelo menos uma crônica por dia (há quem as escreva em igual ritmo!), e estou cada vez mais admirado com a beleza, fluidez, contorcionismos retóricos e temáticos que nossos cronistas fazem para manter o nível e a frequência.

Percebi, talvez cedo, talvez tarde, que ser cronista de certa forma é manter um compromisso perene com o tempo (vou me privar de invocar aquele deus onipresente em todo artigo sobre o tema), com tudo que cerca o cronista, que qualquer coisa pode virar assunto e que, como tudo na vida, o sabor do prato depende mais das mãos de quem cozinha do que do prato em si. O meu risotto usa os mesmos ingredientes que o risotto da minha sogra e é, portanto, um risotto. Mas eu não o comeria se fosse você.

O caminho inevitável, para mim, é o já traçado por quem admiro. Um dia talvez chegue lá – “onde outros já estiveram”, acrescenta com desdém o diferentão -, de repente até fico bom, afinal teimosia nunca me faltou.

E é preciso teimosia para escrever, é preciso teimosia para insistir numa atividade que requer prática constante e cujos esforços nem sempre são recompensados em proporção equivalente, quando são.

Daí que a terceira semana desde que comecei com isso enfim termina, e uma vez ou outra me peguei pensando em coisas como “opa, isto aqui daria uma ótima crônica”, “opa, isto aqui é um ótimo assunto sobre o qual escrever numa crônica”. Aliás, uma vez ou outra uma ova: o tempo inteiro. Infelizmente, não tenho o hábito dos blocos de notas (invejo quem tem) e agora, ao sentar para escrevê-la, isto mesmo, o branco aconteceu. Tive que apelar.

¹ Trata-se de uma dupla referência ao livro Breves entrevistas com homens hediondos, do David Foster Wallace, autor norteamericano que virou modinha depois de sua morte trágica e que era conhecido, dentre outras coisas, por gostar de usar notas de rodapé sem as quais o livro perde boa parte da graça que já nem é tão infinita assim.

September 2, 2017

Um dos motivos

Outro dia um garoto de alguma coisa entre 10 e 12 anos chegou na livraria com seus pais e me perguntou, a voz trêmula, pelo livro X do autor Z. Por acaso teríamos?

Como conhecia o autor, pulei todo o suspense de olhar no buscador do sistema e me virei para onde se aglomeravam os livros de literatura fantástica. Dali mesmo vislumbrei o calhamaço e disse-lhe sim, temos, só um minuto.

Fui até a prateleira e retirei o livro, era o único exemplar, e entreguei ao garoto, que o segurou com a mesma reverência com que seguraria algum artefato mágico e sagrado.

O que aquele livro certamente era para ele.

Sei disso não só pela forma como ele o segurou, mas também pela gratidão com que me olhou, pelo tom de voz com que disse “Caramba! Obrigado!”, e com a rapidez com que praticamente correu em direção ao caixa sem sequer perguntar o preço. Os pais, é claro, agradeceram e o acompanharam satisfeitos: pagariam quanto fosse pelo calhamaço com o maior prazer do mundo. Vi isso em seus olhos.

Uma cena banal, há quem observe, até mesmo corriqueira em se tratando da rotina livreira, mas mesmo assim me comoveu, e é deles que lembro mais. Talvez fosse a idade do garoto, talvez sua magreza ou seu tom de pele, até mesmo o gosto pelo fantástico. Ou então seus pais, que me lembravam tanto os meus próprios, com toda aquela juventude e simplicidade.

Consegui ver, num lapso, o garoto chegando em casa, correndo para o seu local de leitura favorito, esticando-se confortavelmente e começando a ler seu novo livro. Era assim que eu fazia na época em que tinha sua mesma idade, com livros ou gibis, patrocinado por meus amados pais. Era seguro me refugiar naquelas páginas, longe da violência ridícula que começava a tomar forma em meu bairro e que levou tantos amigos e conhecidos.

E esse é um dos motivos pelos quais acredito na leitura: ela me salvou, já salvou outros. E é por isso que sou cuidadoso na hora de fazer uma recomendação a alguém que “quer tomar gosto pela leitura”. Sei que uma experiência prazerosa irá torná-la leitora pelo resto da vida, e uma experiência traumática atuará quiçá na mesma proporção, mas no sentido perigosamente oposto.