Gustavo Solórzano-Alfaro's Blog, page 5

June 29, 2017

"America", de Ginsberg, en versión de Diego Mora

Allen Ginsberg publicó el poema “America” en 1956 (lo pueden leer aquí completo), como parte del libro Howl and Other Poems. El texto es una inflamada denuncia política contra los EE.UU, especialmente por su accionar en la guerra fría. El poema fluye velozmente con una voz exaltada. En el 2015, la escritora Nicole Cecilia Delgado (Puerto Rico, 1980), coordinó un taller de traducción, cuyo resultado fue Sucede que yo soy América, un libro que reúne 30 versiones libres del poema en cuestión, de diversos autores latinoamericanos, entre los que se cuenta el poeta costarricense Diego Mora. En esta páginapueden leer más acerca del proyecto y de los postulados de traducción de los cuales partieron.

Comparto con ustedes la versión de Mora, la cual tuvimos oportunidad de escuchar en vivo recientemente en la lectura retrospectiva de su obra que realizó el poeta en Libros Duluoz.

América táctil

Diego, te he dado todo y ahora no soy nada.Diego, nos acusan de hacer poesía y tienen razón.Hace cinco siglos España creó un monstruo. El monstruo se llama América y es la bestia que destruirá esta civilización.¡Soy una bomba anatómica biodegradante a punto de explotar!No voy a escribir en modo-modatodos los textos todos.Diego, hay una forma de ver las cosas en que todos somos iguales, pero a nadie le interesa.¿Cuándo vas a quitarte la ropa?¿Cuándo vas a mirarte a través de la tumba?¿Cuándo vas a ser digno de tu millón de fans?Diego, la idea es buscar restos del futuro en el pasado.Diego, ¿cuándo mandarás el sistema binario a la mierda?Un par de clics y unos cuantos caracteres todo lo solucionan.Estoy harto de tus demandas histéricas.Photoshop me in your mind and now I’m your perfect poet!Después de todo, si algo se posa sobre nosotros no será jamás un cuervo, sino un zanate.Tus colonizaciones siempre generan karma,y ese karma nos condena a las invasiones bárbaras.Tiene que haber otra manera de resolver este asunto.El arte contemporáneo es como el art attack de disney.Estoy tratando de llegar al punto.No voy a renunciar a mi obsesión.¿Estás siendo siniestro o es una broma de mal gusto?Diego, dejá de presionarme, sé lo que estoy haciendo.No voy a renunciar a mi obsesión.Diego, si el otoño deshoja los bosques, ¿por qué no habría de deshojarnos también?No he leído a Litvinova por meses, todos los días alguien va a juicio por eso.Diego, me ponen sentimental los indie-gentes.Diego, de niño solía ser consumista y no me arrepiento.Como kilobytes cada vez que puedo.Me siento en mi casa durante días mirando las palabras de Pixxxell.He tomado la decisión, va a haber problemas.Debiste verme leyendo a Huilo Ruales.Voy a rezar el Mapa de Ámsterdam.Tengo visiones de Méndez Salinas y Cármenes cósmicas.Diego, aún no te he contado lo que le hiciste al enano de la mano larga-largacuando llegó de Karaoke 88.¡Te hablo a vos!¿Vas a dejar que nuestra vida sentimental la dirija Zuckerberg?Estoy obsesionado con la brea. Su negro me mira cada vez que paso por el Black Hole Sun.La bebo entre los escombros de la biblioteca nacional de Costa Rica demolida en 1971.Siempre me habla a la espera de una epidemia que mate a todos los miles de escritores que captan a mi público meta.Se me ocurre que soy Diego.Estoy hablando con voz otra vez.Diego, se está levantando contra mí.No tengo la oportunidad de un Diego Mora.Todos son serios menos yo. Será mejor que reconsidere mis recursos híbridos.Mis recursos híbridos son los sentídotos,Estoy hablando solo otra vez.4 millones de genitales geniales,facebookatura censurada por amazon e impublicable que va a 1400 páginas por hora. Lo digo todo acerca de mis amigosque viven en asteroides, una literatura privada impublicable bajo la luz de quinientos soles.He abolido los prejuicios xentroamericanos, America (sin acento y mal pronunciado) será el siguiente en caer.Cuando se pierden esas cosas que aparentemente no sirven para nada, se acaba el mundo un poco.Diego, ¿cómo puedo ser el trending topic momentcon tu ridículo estado de ánimo?Este auto no es usado, es de Billy. Debilidad. Esta propiedad no es privada, es de Billy, Billy Dad.Mis transformers son más originales que sus debilidades, porque todos son de diferentes contextos.Billy, voy a venderte poemas táctiles a $2500 cada uno, $500 menos que los tuyos.Diego, libera a la perra de Pavlov,Diego, salva a los Bozalongo,Cruz, Ávila y Báez no deben morir,Diego, soy el lirol bróder de Chan Marshall.Diego, cuando yo tenía diecisiete años Felipe me guio al baño del Morazán, nos vendieron esquifo, un pichazo por punta, la pacha costaba rojo y medioy los discursos eran gratis: Osvaldo Sauma, Mauricio Molina, Alfredo Trejos.Todo era tan Mía Gallegos, no tenés idea lo bueno que fue el Partido Anarco Ciber Punk.Chase era un viejo magnífico, un verdadero euniceodista, Alonso y Rucavado me hicieron llorar, una vez vi claramente a Yuré. Todos debieron ser espías.Diego, vos no querés ir realmente a Penguin-Random House.Diego, son ellos, Wingston, Mills, Fabri, Winter, Rosa Chávez.Ellos, Olivas, Alvarado, Rojas Pachas.Ellos, Morituri, Alcántar y Norambuena.y ellos, Paredes, Barrios, Cordero, Murillo.Y ellos, Bromo y Rojo y Bravo.Jacko quiere comernos vivos. El loco poder de Leonor Silvestri. Habacuc saludó a Sebakis minutos antes del accidente.Carrión debe leer la Ontología menor en la Cruz de Alajuelita. Alí y Scribe Called Quess en The Big Easy. Yaxkin quiere nuestra Isla de Antillón Encuarentena. América encargándose de nuestras falacias, tautologías y demás circuitos lingüísticos.Eso es bueno. Ahora a escrivivir, putos.Crossland, Blatt, Lara, Sebas, Retana, Lépiz.Lanseros, Lauri, Diegues, Mardones.Xitlalitl, Ilabaca, Noé, Karen, D’ León. Cucurto, poné a los indios a aprender a leer “Because of the Sun”. Valcárcel, Cris y Vargas Prado necesitan grandes y prietas.Shade, Ernesto García, los Tavo, las Quintero. El Emperador Tertuliano, Yerilyn, Byron y hasta Perroazul. [esto ya parece un anuario, y siempre faltará lectura]. Nicole nos obliga a trabajar 3,14 horas al día. ¡Ayuda!Diego, ¿cómo sé si me gusta un poema? De Maurice o Freudenthal o Gatica. Porque me da envidia. Como los de Oyuela o Zaidenwerg o HH.La buena poesía da envidia. Como la de Pablito Flores si es que aún escribe.Diego, ¿es la metáfora lo que mantiene viva a la humanidad?Diego, ¿somos los niños bastardos de dios?Será mejor que me ponga psicotóxico.Es verdad que quiero unirme a la 4D y tener más poderes que los superhéroes y villanos de la marvel y la dc combinados¡Diego, estoy pujando América con mi hambre queer!

En Nicole Cecilia Delgado et al., Sucede que yo soy América (2.ª ed.), México: Cooperativa Editorial Cráter Invertido, 2015, 96 pp.

Diego Mora es un escritor costarricense nacido en Vásquez de Coronado (San José) en 1983. Miembro fundador del grupo literario Libertad Bajo Palabra. Fue finalista del Premio Joven La Garúa (Barcelona, 2007). Ha publicado los poemarios Mono a Cuadros (Arboleda, 2006), Tótem suburbano (Andrómeda, 2006) y Estación tropical (Catafixia, Guatemala, 2010). Reunió su obra poética y narrativa en Brea, en una edición cartonera, ámbito que ha estudiado ampliamente. Actualmente vive en Estados Unidos, donde cursa un doctorado en literatura.

Otros poetas de Costa Rica y del mundoComentarios

Published on June 29, 2017 09:57

May 19, 2017

Un acercamiento a un poema de “Nadie que esté feliz escribe”

En próximos meses, Nadar Ediciones, de Santiago de Chile, estará publicando mi más reciente poemario, Nadie que esté feliz escribe, el cual contiene el texto “Avispas eusociales (FamiliaVespidae)”. El escritor Crístopher Montero me ha sorprendido gratamente con su generosidad, pues ha realizado un análisis de dicho poema. Antes de pasar al artículo, comparto el texto de forma íntegra:

Avispas eusociales(Familia Vespidae)

Sonrío al agua.Soy la flor ciega:un cuerpo arrojadocontra el frío y sin alas.

Pasé toda la mañanadando escobazos a unas avispasque insistían en hacer un panalen un alero de mi casa.Tirado en un sillónlas veía regresar y regresar.Buscaban un hogar antiguo.Sus antepasados habían vivido aquípero también destruí aquella casa.

Me cuenta Elsa que ayerestuvo en las mismas,y que averiguóque es comúnque las avispas busquen lugares conocidos.Mientras recordaba esto, se habían sumadodecenas de avispas al enjambre.No supe si perdía mi tiempoy se los hacía perder a ellaso tan solo actuaba rutinariamente.Quizá debí dejarlas vivir.No sé. Tirado ahí daba igual.A lo mejor cubrían la casa enteray me consumían con ellas.

Sonrío al agua.Soy la flor ciega:apenas un cadáveren estado de gracia.

Sería su reina y su carroña.A lo mejor no estaría tan mal.¿No es acaso el sueño eternofundirse con la naturaleza?

Abrí las puertas y las ventanas.Las invité a entrar.¿Cuánto tiempo podría tomarlesapoderarse de la casa y de mí?

Aproximación al poema “Avispas eusociales (Familia Vespidae)”,de Gustavo Solórzano-Alfaro

Cristopher Montero*

El poema huye de la tiranía de un tono, de la imposición de una forma como tal en todo el texto y se topa con una forma porosa, fronteriza, mejor dicho: híbrida. Se hace protagonista desde las disputas del control de la forma, reclama su poética desde el estigma del “desertor”: su derecho de fuga, es la libertad de movimiento de las formas, es productivo desde la irregularidad, desde el quietismo asimétrico:

Sonrío al agua.Soy la flor ciega:un cuerpo arrojadocontra el frío y sin alas

El primer verso es nítido, sin profundidad, es iluminación súbita para luego zambullirse en la densidad de una metáfora, en la que se revela un yo ilusorio. Esta densidad no es característica del haiku (forma a la que remite esta primera estrofa) y mucho menos en los primeros versos donde se busca la transparencia. El contraste entre nitidez y densidad genera arte desde la frontera, característica de la estética japonesa, y la hace propia desde esta alteración de la forma tradicional que vuelve a la nitidez, en sus dos últimos versos. Esta vuelta a la nitidez inicia al final del segundo verso, los dos puntos no dejan que la metáfora llegue a su mayor densidad posible ya que nos anuncia explicación, claridad, para luego toparse con el drama del tercer verso y su final liberación irónica –que evidencia un conflicto de perspectivas–, a partir de la conjunción del último verso que se regodea en la iluminación oriental a diferencia de la libertad (alas) occidental, justamente para caer –luego de un tiempo prudente, evidenciado en el espaciado entre estrofas–, con descaro, en el versolibrismo:

Pasé toda la mañanadando escobazos a unas avispasque insistían en hacer un panalen un alero de mi casa.Tirado en un sillónlas veía regresar y regresar.Buscaban un hogar antiguo.Sus antepasados habían vivido aquípero también destruí aquella casa.

El hablante inicia con un tono informal, directo, instala la imaginería doméstica de la rapidez cotidiana y su repetición de tareas, desde la ausencia de comas (pausas) y la aliteración de la vocal “a” en los primeros cuatro versos para terminar al final del día con un punto súbito. Contrastando esta forma con la quietud de la contemplación oriental constituida en la estrofa inicial para luego cambiar el tono por uno solemne, que inicia con lo forzoso de la aliteración de la palabra “regresar” que pide público de oratoria.

Evidencia en una misma estrofa el libre tránsito de los tonos, volviendo a la hibridez como su forma de arte. Al poema no le basta constituirse desde estos cambios graduales, sino que, en la siguiente estrofa, súbitamente encuentra constituyentes desde el tono conversacional que, con espontaneidad coloquial, enmascaran su brillante planificación técnica:

Me cuenta Elsa que ayerestuvo en las mismas,y que averiguóque es comúnque las avispas busquen lugares conocidos.Mientras recordaba esto, se habían sumadodecenas de avispas al enjambre.No supe si perdía mi tiempoy se los hacía perder a ellaso tan solo actuaba rutinariamente.Quizá debí dejarlas vivir.No sé. Tirado ahí daba igual.A lo mejor cubrían la casa enteray me consumían con ellas.

En el sexto verso de la estrofa anterior hay un cambio de tono, ahora es lo íntimo que se constituye inicialmente con tres versos decasílabos (versos siete, ocho y nueve) e inicia el hablante romántico, considerándose capaz de hacerle perder el tiempo a la naturaleza, hasta que, en el último pareado, con rima asonante, pone en duda su poderío y lo evidencia contemplando nuevamente ya no su interior, sino la naturaleza en la siguiente estrofa:

Sonrío al agua.Soy la flor ciega:apenas un cadáveren estado de gracia.

El yo se reconoce ilusorio en este cambio de formas, ha trascendido la naturaleza, regresando a ella. Esta vez anunciada la iluminación con los dos puntos, versificándose en dos heptasílabos con media rima interna y externa, asonante.

Este reconocimiento de la ilusoriedad del yo ha llegado al versolibrismo, que hasta ahora no se había aceptado, y con tono amistoso se convence en las preguntas retóricas que ya no importan las convenciones sociales, lo que importa es la religación, solventar el gran tajo que ha constituido al hablante en la vida moderna y su vida cotidiana, el cierre de su-ser-en-casa, diríamos con Simmel. Volviéndose, entregándose a la magnitud del enjambre, ahora, unidad ininterrumpida del ser natural: desde la contemplación del que puede perder el tiempo:

Sería su reina y su carroña.A lo mejor no estaría tan mal.¿No es acaso el sueño eternofundirse con la naturaleza?

Abrí las puertas y las ventanas.Las invité a entrar.¿Cuánto tiempo podría tomarlesapoderarse de la casa y de mí?

* Cristopher Monteroes un escritor costarricense nacido en 1986, autor de los poemarios Criaturas exhaustas (San José: EUTN, 2013), A ojo de pájaro (Guatemala: Magna Terra Centroamérica, 2017) y Canicas galaxia (Argentina: Alción Editora, en prensa). Actualmente reside en Argentina.Comentarios

Published on May 19, 2017 16:36

May 13, 2017

¿Por qué nos duele Marwan?

Desde el 2010, se ha generado en España todo un boom poético . Se trata de jóvenes poetas, muchas veces cantantes, vinculados con el uso activo de redes sociales. En poco tiempo, se han convertido en best-sellers. La triste historia de tu cuerpo sobre el mío, autoeditado por Marwan, para muchos el principal exponente de esta movida, ha vendido más de 30 mil ejemplares.

El fenómenoha sido ampliamente documentado por los medios y denostadopor los escritores reconocidos, como Cercas o Bonilla (y muchos blogueros “serios”). Aparte de Marwan, otros nombres que suenan con gran suceso son Defreds, Irene X o Elvira Sastre. (Sobre la onomástica, se cuestiona que sean nombres “tan poco hispánicos”. Todo un tema de nacionalismo por analizar.)

Ahora, en términos generales, el sector literario más tradicional hace eco de las quejas: se trata de poesía ingenua, cursi, sentimentaloide, adolescente, etcétera. Se ve el fenómeno como una decadencia de la poesía.

Yo, particularmente, no veo ninguna decadencia. Es decir, entre un poeta cursi que es un cruce entre Coelho, Sabina y Arjona y un poeta “serio” que escribe cursilerías inflamadas no veo diferencias. Estamos, de nuevo, frente a varios problemas: el status quoliterario, el elitismo, la polémica alta cultura / baja cultura.

Lo primero que me pregunto es por qué el enojo. Quienes se dedican a criticar esta movida, ¿no harían mejor dedicando su tiempo a analizar, a exponer, a difundir a todos aquellos autores que sí consideran dignos? Vamos, criticar el fenómeno me parece muy sano y necesario. El problema es que ante esto se levanta la voz, pero se suele callar cuando de alabar poetas de gran estatura se trata. ¿Se dan cuenta de que si Marwan y compañía no existieran, el resto de poetas “de verdad” seguiría estando en el anonimato casi absoluto, en la oscuridad? ¿Se percatan de que el “problema” de la poesía y de su exposición no es culpa de Diego Ojeda, Sastre y otros?

No pretendo hacer una defensa ni de la poesía como un privilegio de unos pocos (desde el origen de los tiempos) ni mucho menos un llamado a copiar las estrategias de Marwan y los suyos. Solo me interesa señalar la necedad y la ingenuidad de atacar los fenómenos populares como si fuésemos a cambiar algo con eso. Y esta tampoco es una actitud derrotista o relativista. Simplemente es una postura que entiende que la poesía se mueve en ámbitos muy diversos, que los creadores y los públicos son distintos, y que está muy bien que cada quien busque lo que le guste. Nada de eso va en contra del ejercicio crítico o de las búsquedas de cada quien. No sé. Quizá si dedicáramos más tiempo a analizar los fenómenos en lugar de ser meros quejosos, que lloran por los buenos tiempos y la gran poesía que ya no existe podríamos lograr más cosas.

El fenómeno de Marwan, la queja contra él, es similar a la que se dio contra Dylan por haber obtenido el Nobel de literatura. Alguien, en algún lugar, se imagina que por culpa de Dylan no se venden poemarios sino discos. Alguien se imagina que si el premio se lo hubieran dado a Nicanor Parra el mundo entero leería poesía. Con Marwan es igual. Alguien se imagina que sus libritos no se venden por culpa de Marwan. Alguien se imagina que si Marwan no existiera sus propios poemarios se venderían como pan caliente en todas las esquinas y el mundo entero sabría lo que es la poesía.

Lamentablemente no es tan fácil y no es así. Si querés ser un superventas vas a tener que cambiar o tus estrategias o tu público meta o tu poesía. Si no, lo mejor es que te reconciliés con tu estilo y con la trise verdad: tus libros no se venden porque nadie los promociona, porque la gente que lee el tipo de poesía que escribís es poca, porque la poesía, tal y como la entendés (la entendemos) no interesa a la mayoría, o simple y llanamente porque tu poesía es mala.

En síntesis, dejá que Marwan sea feliz con sus miles de ejemplares vendidos y ponete a trabajar en serio en lo que a vos te gusta.Comentarios

Published on May 13, 2017 10:04

April 27, 2017

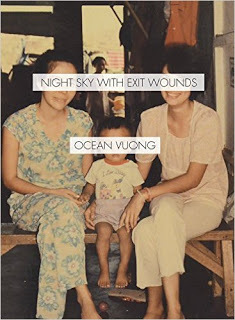

El costo por entrar en una canción: un poema de Ocean Vuong

Ocean Vuong, la sensación de la poesía estadounidense, es sin duda un autor con una voz potente y reconocible. Hace varios días empecé su libro y no he podido pasar del primer poema, titulado apropiadamente "Umbral", una declaración hermosísima y dolorosa, la impecable y sutil descripción de un momento en la infancia que puede marcar para toda la vida. Como siempre, debido a mis propias carencias, la única forma de adentrarme en un poema en otro idioma es intentar traducirlo. Aquí está:

Umbral

En el cuerpo, donde todo tiene un precio, fui un mendigo. De rodillas,

espié, por la cerradura, no al hombre que se bañaba, sino la lluvia

que caía sobre él: cuerdas de guitarra que se reventaban sobre sus hombros abombados.

Él estaba cantando, por eso lo recuerdo. Su voz-llenó mis entrañas

como un esqueleto. Incluso mi nombre se arrodilló dentro de mí, y pidió ser perdonado.

Él estaba cantando. Es todo lo que recuerdo. Porque en el cuerpo, donde todo tiene un precio,

yo estaba vivo. No sabía que había una razón mejor.

Aquella mañana, mi padre se detendría -un potro oscuro detenido en la lluvia-

para escuchar mi apretada respiración detrás de la puerta.

Yo no sabía que el costo de penetrar en una canción-era perder tu camino de regreso.

Así que entré. Así que perdí. Lo perdí todo con mis ojos

bien abiertos.

Título original: "Threshold", en Night Sky With Exit Wounds,Washington: Copper Canyon Press, 2016 [edición para Kindle].Traducción: Gustavo Solórzano-Alfaro, 2017.

Ocean Vuong es un escritor vietnamitaestadounidense nacido en Saigón en 1988. Ha recibido múltiples becas y premios y ha sido traducido a varios idiomas. Autor del libro Night Sky With Exit Wounds. Actualmente vive en New York, donde trabaja como editor. Página del autor.

Otros poetas en esta casaComentarios

Published on April 27, 2017 11:42

February 17, 2017

"París, Alajuela": un relato sobre un encuentro casual

París, Alajuela

Habíamos llegado a París con la intención de conocer a Renzo pero sobre todo con el ánimo de ver la nueva película de Godard. El mismo día de la llegada me puse en contacto con Fabiola, nuestra corresponsal argentina en cuanto a amistades peligrosas se refiere. Me dijo que Renzo nos esperaría frente al Cine Rojo y me dio la dirección. Nos montamos en el tranvía, que nos dejó en una calle relativamente desierta. Empezamos a caminar hasta que poco a poco fuimos divisando algo más de gente cerca de un parque. Llegamos y de inmediato vimos el cine, que efectivamente era rojo. El parque y el cine eran sumamente parecidos al Parque de los Mangos y al cine Milán, en Alajuela, lo cual nos causó algo de gracia. Para más curiosidad, parecía que había algunas obras en proceso, pues frente a la fachada del cine se alzaban montículos de arena y piedra. Detrás de estos se divisaba un grupo de personas, entre las cuales creímos distinguir a Renzo, con su piel morena y sus colochos. Sin embargo, acercarnos nos tomó siglos. Era como si en el medio hubiese una barrera invisible, que nos impidiese acercarnos de una vez. A esto se sumaba una especie de angustia. Por fin, rodeamos uno de los montículos y el mismo Renzo pareció reconocernos. Se levantó, saltó el montículo y se presentó. Nos dijo que pronto abrirían el cine, pero que debíamos esperar que removieran la arena y la piedra. Elsa decidió ir a ver algunos de los puestos de ventas callejeros, mientras Renzo y yo empezamos a caminar y a conversar. Lo primero que hice fue tratar de retener el lugar en el que estábamos, para no perdernos luego en el camino de regreso. Poco a poco fuimos avanzando, hablando de las trivialidades lógicas cuando uno recién se topa con alguien por primera vez. A los pocos minutos noté que estábamos de nuevo en una calle bastante solitaria, en un bonito barrio. “Ahora sí me perdí”, pensé, “qué madre, será difícil regresar. Ni modo”. De pronto, vuelvo a ver a Renzo y ya no encuentro ni la piel morena ni los colochos. En su lugar, caminaba y conversaba conmigo un señor de piel blanca, tirando a rosada, de pelo también blanco, muy delgado, pero eso me resultó de lo más natural. Llegamos a una pequeña plaza donde nos sentamos. En ese momento fue cuando me di cuenta de que ese señor definitivamente no era Renzo, y que él tampoco tenía la más remota idea de quién era yo. ¿Por qué entonces se había presentado y había aceptado que lo llamáramos Renzo y estaba caminando y conversando conmigo tan amablemente? Pensé que a lo mejor era alguna costumbre parisina. Acompañar a los viajeros perdidos. Sentados, lo noté incómodo. Empezó a darme algunos consejos. Me dijo que lo primero que debía hacer en París era comprarme una camisa de piquito. “¿Sabés que es una camisa de piquito?”. Yo, por supuesto, no tenía ni puta idea de qué diantres era una camisa de piquito, pero le dije que sí, que claro, y que sí, que me compraría una. Pero lo miraba de arriba abajo y me daba cuenta de que su camisa era prácticamente igual a la mía. Me reservé otros comentarios y le seguí la corriente. En todo caso ya era algo tarde. Nos habíamos perdido la película y yo debía regresar para ver dónde estaba Elsa. Me excusé. Me despedí de nuestro nuevo Renzo y caminé unos pocos metros, hasta ver otra vez grupos de gente, los puestos callejeros y distinguir a Elsa con su abrigo blanco caminando entre la gente. Era ella, sí, en el Parque de los Mangos, frente al conservatorio de Alajuela.

Comentarios

Published on February 17, 2017 07:25

February 9, 2017

Subrayar o no subrayar

Hace un tiempo, mientras no había vuelto a esta casa y tenía mis cosas en una balsa, había compartido una breve nota sobre la acción de subrayar los libros. Antier se publicó “Subrayar libros, un sacrilegio necesario”, artículo de Esteban Ordóñez Chillarón, y quise retornar a aquellas breves reflexiones.

Siempre me ha divertido ver a mis compañeros o a mis estudiantes subrayando un texto (especialmente si lo hacen –que es siempre– con un marcador fosforescente). Se concentran tanto en encontrar la “verdad”, que al terminar de leer todas las hojas lucen verdes, anaranjadas o amarillas. Lo han subrayado todo, con lo cual el sentido primario de subrayar (recordar, retener) se ha perdido.

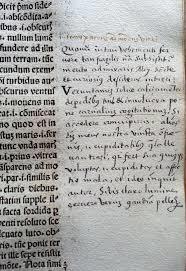

Otra experiencia proviene de los libros que me ha prestado un gran amigo (no diré su nombre debido a su timidez): las páginas están llenas de notas, de signos, de elogios, de improperios, de reflexiones. Y también leo estos paratextos, igual que los monjes medievales, quienes terminaban por incorporar lo escrito en los márgenes en sus nuevas copias (de ahí que hoy estemos tan confundidos respecto a las manzanas, a las palomas y al pecado). Uno podría pensar: “Estoy siguiendo la ruta de lectura de otra persona y no la propia”. Bueno, en realidad, es igual que cuando escribimos: a pesar de la penumbra de nuestros cuartos jamás estamos realmente solos.

Por mi parte, nunca en mi vida he rayado o subrayado un libro. Y creánme que me he arrepentido de no hacerlo cuando por obligación, necesidad o simple deseo tengo que repasar páginas y páginas enteras para poder encontrar una cita que acabara de recordar.

Esta práctica “subrayatoria”, que en otro tiempo me hubiera parecido atroz, hoy me resulta harto comprensible. Incluso he llegado a desear poder hacerlo, aunque aún me contengo. Sé que esta aversión es un problema mío, y no pretendería imponerlo a otros. También, sé que la incapacidad de hacerlo proviene de una noción de la literatura como algo sagrado, con lo cual además se confunde una cosa por otra: literatura y libros no son lo mismo.

Esta perspectiva de la literatura como un terreno elevadísimo que no debe ser profanado está en sintonía con la petrificación de los autores, de los clásicos. Es decir, responde a una idea de que los clásicos deben ser respetados, y entonces confundimos respeto con esterilización. No. Ni los libros ni los escritores ni los clásicos en general son sagrados ni nada que se le parezca. El mejor homenaje siempre es poder sentarse a discutir con ellos, como si de viejos amigos se tratara.

Ahora, aceptando que subrayar es una práctica sana e incluso esperable, intentaré señalar también algunos aspectos positivos que se derivan del acto contrario: no subrayar.

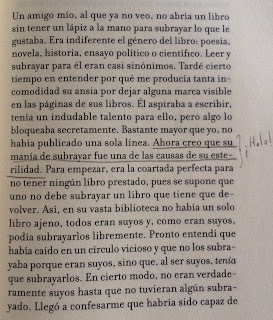

Subrayar puede ser un ejercicio útil para la investigación y la academia. Nos evitaría repasar un texto entero en busca de esa cita exacta que ilustra nuestro argumento. Pero no creo que sea útil para la escritura. De hecho, en un breve texto de El idioma materno, “La vanidad de subrayar”, Morábito plantea que el subrayado puede funcionar como un sustituto de la escritura misma. Y tiene razón.

Subrayé mi ejemplar de El idioma maternocon fines dolorosamente ilustrativos

El subrayado petrifica el sentido. La acción de trazar una línea bajo un grupo de palabras nos ilusiona además con la idea de que hemos captado lo más importante. Todo esto solo evita que repasemos las lecturas, que releamos, que retornemos a los libros en busca de un recuerdo que se convierte a su vez en un nuevo horizonte.

Dejar un libro sin subrayar es prometer un reencuentro. Es dejar abierta la posibilidad de que aquello que en otro momento no vimos salte a nuestra vista, es entender que no hay una idea central o “importante”, más bien un estilo que nos seduce una y otra vez.Comentarios

Published on February 09, 2017 12:17

February 2, 2017

Dos poemas de Fabio Morábito

Llegué a Fabio Morábito a través de su libro El idioma materno. Había estado buscando Grieta de fatiga, pero no lo encontré (recién lo adquirí y ahora lo estoy leyendo), así que me hice de aquel otro libro y de Caja de herramientas. Amor absoluto a primera vista. Y hoy tengo en mis manos Un náufrago jamás se seca, que reúne sus cuatro poemarios hasta la fecha, y quiero aprovechar para compartir con ustedes dos poemas.

Mudanza

A fuerza de mudarme

he aprendido a no pegar

los muebles a los muros,

a no clavar muy hondo,

a atornillar sólo lo justo.

He aprendido a respetar las huellas

de los viejos inquilinos:

un clavo, una moldura,

una pequeña ménsula,

que dejo en su lugar

aunque me estorben.

Algunas manchas las heredo

sin limpiarlas,

entro en la nueva casa

tratando de entender,

es más,

viendo por dónde habré de irme.

Dejo que la mudanza

se disuelva como una fiebre,

como una costra que se cae,

no quiero hacer ruido.

Porque los viejos inquilinos

nunca mueren.

Cuando nos vamos,

cuando dejamos otra vez

los muros como los tuvimos,

siempre queda algún clavo de ellos

en un rincón

o un estropicio

que no supimos resolver. (pp. 58-59)

Sin oficio

Yo que no tengo oficio

excepto traducir,

que más que oficio es una astucia,

miro a los albañiles

que en lo bajo

conocen todo o casi todo

del cemento;

trabajan duro,

mezclándose con orden

a la luz del día.

Levantan de la nada

una materia audible,

ven cómo el simple lodo

se transforma

para imprimirse en él

la voluntad común.

Conforme el edificio crece,

suben de altura,

pian su propia obra,

no tienen dudas

saben que el mundo existe.

y que cada piso cuesta

y cada metro exige

un sacrificio.

Lo saben sin pensarlo,

con cada músculo que tienen,

por eso vueven a sus casas

tan livianos,

sin pesadumbre,

y mientras unos fuman,

los otros no desvían los ojos

de la acera,

están cansados,

dejaron todo en los ladrillos,

que se enfrían. (pp. 62-63)

Del libro Del lunes todo el año, en Un náufrago jamás se seca,Buenos Aires: Ediciones Gog y Magog, 2011, 166 pp.

Fabio Morábito (Alejandría, 1955). Escritor de origen egipcio, hijo de padres italianos, vivió parte de su infancia y adolescencia en Milán. Desde los 15 años vive en México y toda su obra la ha escrito en español. Es autor de los poemarios Lotes baldíos (Premio Carlos Pellicer, 1985), De lunes todo el año (Premio Aguascalientes, 1991), Alguien de lava (2002), La ola que regresa (reúne los tres volumenes precedentes, 2006), Delante de un prado una vaca (2011) y Un náufrago jamás se seca (reúne toda su poesía, 2011); los volúmenes de relatos La lenta furia (1989), La vida ordenada (2000) y Grieta de fatiga (Premio Antonin Artaud, 2006); los libros de prosas varias Caja de herramientas (1989), También Berlín se olvida (2004) y El idioma materno (2014); la novela Emilio, los chistes y la muerte (2009), el ensayo Los pastores sin ovejas (1995) y el relato infantil Cuando las panteras no eran negras (Premio White Raven, 1997). Ha traducido traducido, entre otros, la obra completa de Eugenio Montale, y a la vez, parte de su obra ha sido traducida al alemán, al inglés, al francés, al portugués y al italiano.

Otros poetas aquíComentarios

Published on February 02, 2017 16:42

January 20, 2017

¿Por qué odiamos la poesía? En torno a “The Hatred of Poetry”, de Ben Lerner

“A mí también me desagrada”. “I, too, dislike it”. El verso es de Marianne Moore, y con este arranca el escritor Ben Lerner (Kansas, 1979, autor de "Leaving the Atocha Station") su ensayo "The Hatred of Poetry" [El odio de la poesía]. Continúa el poema de Moore sugiriendo que debemos leer poesía con cierto desprecio, porque solo de esa forma encontraremos luego un espacio para lo genuino. He aquí el punto de partida, la tesis del ensayo (pp. 3-4).

Cada cierto tiempo aparecen defensas de la poesía o visiones apocalípticas que la dan por muerta. Zagajewski consideraba que las defensas suelen resultar patéticas, pues generalmente son hechas por los mismos poetas, y evidentemente, ¿qué podríamos esperar de esto? Quizá por eso este ensayo de Lerner toma la vía contraria: odiar la poesía es consustancial a esta forma de arte. ¿A qué se debe esto?

La respuesta de Lerner no es simple, pero podría sintetizarse del siguiente modo: hay en la poesía y en los poetas un ideal de trascendencia que no puede ser alcanzado por ningún poema. Esta fractura que se produce entre la aspiración y la concreción del poema no logra ser nunca subsanada. Por eso mismo es perfectamente comprensible que los mismos poetas odien la poesía, porque serán ellos el blanco de los lectores, que ciertamente esperan demasiado de la poesía: una promesa que nunca se cumple.

Por supuesto que esa expectativa se debe a la escuela, a la enseñanza (y a muchísimos poetas ingenuos o torpes): la poesía es elevada, revela las verdades más ignotas del ser humano, los arcanos del universo; su lenguaje es el más puro y excelso. Cuánto desearíamos que fuese así. Bueno, en realidad de esto no estoy muy seguro. En todo caso, el punto es que esta expectativa no se llena.

Ahora bien, es evidente que debemos tomar la palabra “odio” con cuidado. Sabemos que la distancia o el paso entre el odio y el amor o viceversa es muy corta, y que culturalmente estamos dispuestos a aceptar que a veces parecen comportarse del mismo modo e implicar las mismas cosas. De hecho, abundan los ejemplos de autores que “odiaban” la poesía en la escuela y luego terminaron dedicándose como unos ilusos a ella. Igual que en la amistad, igual que en las parejas: primero no nos soportamos y deseamos que caigan sobre el otro todas las pestes, y luego no podemos separarnos.

El odio hacia la poesía se nutre de esa sensación de imposibilidad, de fracaso. La historia nos llena con ejemplos aspiracionales, voces universales capaces de hablar en nombre de todos los seres del mundo, escritores tan dotados que conocen la antigua lengua de los dioses. Sin embargo, la realidad del presente (este presente y todos los anteriores y por venir) echa por tierra esta noción. Homero con suerte le cantaba a cuatro gatos reunidos en el ágora. Platón expulsó a los poetas por fiesteros. Rimbaud prefirió irse a cazar jabalíes. Whitman, esa gran voz de “América”, era más feliz cantándose y celebrándose a sí mismo, y Ginsberg apenas si logró gritar. Las certezas desaparecen. ¿Qué es un poema? ¿A qué debe aspirar? ¿Podemos imaginar un lenguaje poético que una (sea como gesto político o meramente humanitario) a todas las razas; a hombres y mujeres, a blancos y a negros, a pobres y a ricos?

Difícilmente podemos creerlo posible. La razón del arte es recordarnos siempre la imposibilidad, el fracaso (esto no necesariamente lo dice Lerner, o al menos no lo dice así). La imagen del poeta como la voz del pueblo choca completamente con la actualidad. Hoy si acaso podemos aspirar a diluir el rasgo biográfico en un texto que pueda ser apreciado por unos cuantos, a exponer algunas ideas o emociones capaces de conectar en algún punto con unas pocas personas.

¿Es esta una derrota de la poesía? ¿Una perspectiva mediocre? Muy al contrario. Es una experiencia y perspectiva concreta, lejos de poses ingenuas o de sacralizaciones absurdas. Es una reconciliación con la escritura y con la vida misma, un bálsamo que sana las heridas dejadas por una batalla perdida cuando se asume como una cruzada y no como un acto humilde, como una vocación que sí, en el fondo, nos da algunos pequeños chispazos de alegría, porque solo a eso podemos aspirar: a unos breves momentos de iluminación. Curiosamente, la única manera de atisbar esos chispazos, esos breves momentos, es continuar ascendiendo como el Sísifo de Camus, plenamente conscientes de lo “inútil” de la empresa, tranquilos y en paz con la perspectiva de que no seremos llamados a leer un poema frente a las cámaras de televisión del mundo entero el día del traspaso de poderes en que vemos por fin el ascenso de Donald Trump.

La poesía, los poemas, se mueven dialécticamente entre su defensa y la posibilidad de ser denunciados (es decir, criticados, puestos en crisis), y solo con esas herramientas, con ese desprecio, con cierta amargura, es que finalmente logramos atisbar algo parecido –quizás– al amor (cfr. p. 85-86).

Ben Lerner (2016), "The Hatred of Poetry", New: York: Farrar, Straus and Giroux, 96 pp.

Cada cierto tiempo aparecen defensas de la poesía o visiones apocalípticas que la dan por muerta. Zagajewski consideraba que las defensas suelen resultar patéticas, pues generalmente son hechas por los mismos poetas, y evidentemente, ¿qué podríamos esperar de esto? Quizá por eso este ensayo de Lerner toma la vía contraria: odiar la poesía es consustancial a esta forma de arte. ¿A qué se debe esto?

La respuesta de Lerner no es simple, pero podría sintetizarse del siguiente modo: hay en la poesía y en los poetas un ideal de trascendencia que no puede ser alcanzado por ningún poema. Esta fractura que se produce entre la aspiración y la concreción del poema no logra ser nunca subsanada. Por eso mismo es perfectamente comprensible que los mismos poetas odien la poesía, porque serán ellos el blanco de los lectores, que ciertamente esperan demasiado de la poesía: una promesa que nunca se cumple.

Por supuesto que esa expectativa se debe a la escuela, a la enseñanza (y a muchísimos poetas ingenuos o torpes): la poesía es elevada, revela las verdades más ignotas del ser humano, los arcanos del universo; su lenguaje es el más puro y excelso. Cuánto desearíamos que fuese así. Bueno, en realidad de esto no estoy muy seguro. En todo caso, el punto es que esta expectativa no se llena.

Ahora bien, es evidente que debemos tomar la palabra “odio” con cuidado. Sabemos que la distancia o el paso entre el odio y el amor o viceversa es muy corta, y que culturalmente estamos dispuestos a aceptar que a veces parecen comportarse del mismo modo e implicar las mismas cosas. De hecho, abundan los ejemplos de autores que “odiaban” la poesía en la escuela y luego terminaron dedicándose como unos ilusos a ella. Igual que en la amistad, igual que en las parejas: primero no nos soportamos y deseamos que caigan sobre el otro todas las pestes, y luego no podemos separarnos.

El odio hacia la poesía se nutre de esa sensación de imposibilidad, de fracaso. La historia nos llena con ejemplos aspiracionales, voces universales capaces de hablar en nombre de todos los seres del mundo, escritores tan dotados que conocen la antigua lengua de los dioses. Sin embargo, la realidad del presente (este presente y todos los anteriores y por venir) echa por tierra esta noción. Homero con suerte le cantaba a cuatro gatos reunidos en el ágora. Platón expulsó a los poetas por fiesteros. Rimbaud prefirió irse a cazar jabalíes. Whitman, esa gran voz de “América”, era más feliz cantándose y celebrándose a sí mismo, y Ginsberg apenas si logró gritar. Las certezas desaparecen. ¿Qué es un poema? ¿A qué debe aspirar? ¿Podemos imaginar un lenguaje poético que una (sea como gesto político o meramente humanitario) a todas las razas; a hombres y mujeres, a blancos y a negros, a pobres y a ricos?

Difícilmente podemos creerlo posible. La razón del arte es recordarnos siempre la imposibilidad, el fracaso (esto no necesariamente lo dice Lerner, o al menos no lo dice así). La imagen del poeta como la voz del pueblo choca completamente con la actualidad. Hoy si acaso podemos aspirar a diluir el rasgo biográfico en un texto que pueda ser apreciado por unos cuantos, a exponer algunas ideas o emociones capaces de conectar en algún punto con unas pocas personas.

¿Es esta una derrota de la poesía? ¿Una perspectiva mediocre? Muy al contrario. Es una experiencia y perspectiva concreta, lejos de poses ingenuas o de sacralizaciones absurdas. Es una reconciliación con la escritura y con la vida misma, un bálsamo que sana las heridas dejadas por una batalla perdida cuando se asume como una cruzada y no como un acto humilde, como una vocación que sí, en el fondo, nos da algunos pequeños chispazos de alegría, porque solo a eso podemos aspirar: a unos breves momentos de iluminación. Curiosamente, la única manera de atisbar esos chispazos, esos breves momentos, es continuar ascendiendo como el Sísifo de Camus, plenamente conscientes de lo “inútil” de la empresa, tranquilos y en paz con la perspectiva de que no seremos llamados a leer un poema frente a las cámaras de televisión del mundo entero el día del traspaso de poderes en que vemos por fin el ascenso de Donald Trump.

La poesía, los poemas, se mueven dialécticamente entre su defensa y la posibilidad de ser denunciados (es decir, criticados, puestos en crisis), y solo con esas herramientas, con ese desprecio, con cierta amargura, es que finalmente logramos atisbar algo parecido –quizás– al amor (cfr. p. 85-86).

Ben Lerner (2016), "The Hatred of Poetry", New: York: Farrar, Straus and Giroux, 96 pp.

¿Por qué odiamos la poesía? En torno a “The Hatred of Poetry”, de Ben Lerner

“A mí también me desagrada”. “I, too, dislike it”. El verso es de Marianne Moore, y con este arranca el escritor Ben Lerner (Kansas, 1979, autor de Leaving the Atocha Station) su ensayoThe Hatred of Poetry [El odio de la poesía]. Continúa el poema de Moore sugiriendo que debemos leer poesía con cierto desprecio, porque solo de esa forma encontraremos luego un espacio para lo genuino. He aquí el punto de partida, la tesis del ensayo (pp. 3-4).

Cada cierto tiempo aparecen defensas de la poesía o visiones apocalípticas que la dan por muerta. Zagajewski consideraba que las defensas suelen resultar patéticas, pues generalmente son hechas por los mismos poetas, y evidentemente, ¿qué podríamos esperar de esto? Quizá por eso este ensayo de Lerner toma la vía contraria: odiar la poesía es consustancial a esta forma de arte. ¿A qué se debe esto?

La respuesta de Lerner no es simple, pero podría sintetizarse del siguiente modo: hay en la poesía y en los poetas un ideal de trascendencia que no puede ser alcanzado por ningún poema. Esta fractura que se produce entre la aspiración y la concreción del poema no logra ser nunca subsanada. Por eso mismo es perfectamente comprensible que los mismos poetas odien la poesía, porque serán ellos el blanco de los lectores, que ciertamente esperan demasiado de la poesía: una promesa que nunca se cumple.

Ben Lerner. Fotografía de

The New Yorker

.

Ben Lerner. Fotografía de

The New Yorker

.Por supuesto que esa expectativa se debe a la escuela, a la enseñanza (y a muchísimos poetas ingenuos o torpes): la poesía es elevada, revela las verdades más ignotas del ser humano, los arcanos del universo; su lenguaje es el más puro y excelso. Cuánto desearíamos que fuese así. Bueno, en realidad de esto no estoy muy seguro. En todo caso, el punto es que esta expectativa no se llena.

Ahora bien, es evidente que debemos tomar la palabra “odio” con cuidado. Sabemos que la distancia o el paso entre el odio y el amor o viceversa es muy corta, y que culturalmente estamos dispuestos a aceptar que a veces parecen comportarse del mismo modo e implicar las mismas cosas. De hecho, abundan los ejemplos de autores que “odiaban” la poesía en la escuela y luego terminaron dedicándose como unos ilusos a ella. Igual que en la amistad, igual que en las parejas: primero no nos soportamos y deseamos que caigan sobre el otro todas las pestes, y luego no podemos separarnos.

El odio hacia la poesía se nutre de esa sensación de imposibilidad, de fracaso. La historia nos llena con ejemplos aspiracionales, voces universales capaces de hablar en nombre de todos los seres del mundo, escritores tan dotados que conocen la antigua lengua de los dioses. Sin embargo, la realidad del presente (este presente y todos los anteriores y por venir) echa por tierra esta noción. Homero con suerte le cantaba a cuatro gatos reunidos en el ágora. Platón expulsó a los poetas por fiesteros. Rimbaud prefirió irse a cazar jabalíes. Whitman, esa gran voz de “América”, era más feliz cantándose y celebrándose a sí mismo, y Ginsberg apenas si logró gritar. Las certezas desaparecen. ¿Qué es un poema? ¿A qué debe aspirar? ¿Podemos imaginar un lenguaje poético que una (sea como gesto político o meramente humanitario) a todas las razas; a hombres y a mujeres, a blancos y a negros, a pobres y a ricos?

Difícilmente podemos creerlo posible. La razón del arte es recordarnos siempre la imposibilidad, el fracaso (esto no necesariamente lo dice Lerner, o al menos no lo dice así). La imagen del poeta como la voz del pueblo choca completamente con la actualidad. Hoy si acaso podemos aspirar a diluir el rasgo biográfico en un texto que pueda ser apreciado por unos cuantos, a exponer algunas ideas o emociones capaces de conectar en algún punto con unas pocas personas.

¿Es esta una derrota de la poesía? ¿Una perspectiva mediocre? Muy al contrario. Es una experiencia y perspectiva concreta, lejos de poses ingenuas o de sacralizaciones absurdas. Es una reconciliación con la escritura y con la vida misma, un bálsamo que sana las heridas dejadas por una batalla perdida cuando se asume como una cruzada y no como un acto humilde, como una vocación que sí, en el fondo, nos da algunos pequeños chispazos de alegría, porque solo a eso podemos aspirar: a unos breves momentos de iluminación. Curiosamente, la única manera de atisbar esos chispazos, esos breves momentos, es continuar ascendiendo como el Sísifo de Camus, plenamente conscientes de lo “inútil” de la empresa, tranquilos y en paz con la perspectiva de que no seremos llamados a leer un poema frente a las cámaras de televisión del mundo entero el día del traspaso de poderes en que vemos por fin el ascenso de Donald Trump.

La poesía, los poemas, se mueven dialécticamente entre su defensa y la posibilidad de ser denunciados (es decir, criticados, puestos en crisis), y solo con esas herramientas, con ese desprecio, con cierta amargura, es que finalmente lograremos atisbar algo parecido –quizás– al amor (cfr. pp. 85-86).

Ben Lerner (2016), The Hatred of Poetry, New: York: Farrar, Straus and Giroux, 96 pp.

En Good Reads. Se puede conseguir en Amazon.Comentarios

Published on January 20, 2017 10:06

January 10, 2017

Una reseña apócrifa

Hace unos cuatro años, SoHo me había encomendado una reseña del “peor libro” que hubiese leído. Tamaña empresa. Motivado (engatusado) por el editor decidí que yo sería el valiente (imprudente) que escogería además un libro costarricense. Única mirando al mar fue la elección. Escribí la reseña y la envié. Al día siguiente se anunciaba que Fernando Contreras era el ganador de un Premio Áncora. Luego él anunció que lo rechazaba. De inmediato se convirtió en héroe nacional. El pánico se apoderó de mí. Con mis antecedentes, si esa reseña se hacía pública yo sería linchado y desterrado. Habría sido muy fácil señalarme y decir, simplemente, que la reseña era un patético intento de desacreditar al autor. Llamé al editor y le rogué que no la publicara. Por suerte me comprendió y no lo hizo. Me dije entonces que algún día la expondría al público. Ya ha pasado algo de tiempo. No creo que esta reseña afecte a nadie que sea capaz de tomarse las pocas un poco deportivamente. Aquí está:

***

La carne es débil, y el espíritu peor -parafraseo a Monterroso-, y sí, soy un fácil, así que cuando me proponen hablar del “peor libro que he leído” acepto sin más. Pero ¿cómo escoger el “peor libro”? ¿Qué se esconde tras esa dudosa categoría? Ante la incertidumbre, me asumo tan solo como aquel que lee sin mayores preocupaciones y apenas guiado por su falible gusto.

Pienso en Camilo, en Sagot; veo una imagen de La loca de Gandoca, por cuyo cacofónico título merece ser desterrado al índex de libros prohibidos. La mujer habitada, otra novela de feminismo de cafetín, ecología desechable y diosas africanas. El Tarantino de las letras hispanoamericanas: Bolaño y Los detectives salvajes. Hasta el genial Eco tiene novelas infumables, como Baudolino. Pienso en El principito. No porque tenga algo contra un texto infantil, sino contra aquellos adultos que lo toman en serio y lo citan como libro de cabecera. Ni que fuera Coelho. Pienso en el empachoso Veinte poemas de amor y una canción desesperada, que tanto problema cardiovascular sigue provocando.

“Pero no –me digo–, eso es muy fácil”. Mejor una misión suicida: Única mirando al mar. Bueno, seamos honestos, no sé si es el peor, pero sí de los más aburridos e ingenuos, porque ¿qué tanto se le puede pedir a un libro que apenas ve la luz es adoptado por los programas del Ministerio de Educación de un país iletrado y conservador? Si SoHo hubiese existido hace más de 70 años, habría escrito sobre Mamita Yunai, y si hubiese existido en 1924 en Colombia, La vorágine sería el blanco. Y no creo estar cometiendo ninguna injusticia. Al menos en parte, el mismo Fernando me da la razón, si no, ¿por qué otro motivo habría dedicado tanto esfuerzo a reescribir esta novela, a eliminar el lastre, como él mismo ha afirmado?

Vayamos 20 años atrás, cuando la leí. Única mirando al mar no está mal desde el punto de vista formal, del lenguaje narrativo o incluso de la anécdota. Lo impresentable es la broma pueril, esa tara del costumbrismo tico que de tan evidente se cae. Me resulta imposible aceptar ese tono documental, de denuncia, salpicado de humor básico y de frases de superación. Lo parodiado debió ser el capitalismo, no sus víctimas.

La metáfora de Momboñombo ─que se tira a sí mismo a la basura─ o el chocante optimismo de Única ─que no me trago─ nos sacarían al menos una sonrisa de condescendencia si no fueran tan caricaturescos. ¿Y qué me dicen de la onomástica? El típico intelectual que observa a los marginados de la tierra. ¿Cómo lograr la compasión con personajes que nos mueven a burla? Nunca atendió el autor el consejo del Estagirita. ¿No era suficiente la vida que llevaba Momboñombo como para que fuera necesario tirarlo a la basura? Y cuán fácil resulta hacer chistes contra la Iglesia católica. El Oso Carmuco parece un personaje de El Fogón de doña Chinday la boda entre Única y Momboñombo no es más que un desafortunado intento de parodia.

Debí haber escrito esto hace 20 años, cuando di clases en secundaria por primera vez y tuve que leer esta novela. Debí haber escrito en ese entonces porque yo era otro y la novela era otra. ¿He cambiado yo? Ojalá. ¿Ha cambiado la novela? Ojalá. En todo caso, este ejercicio es guiado por algo tan subjetivo como el gusto. Me dicen que Los peor no está “tan peor” y vale la pena. Esperemos que Carmuco, el cortometraje de Patricia Velásquez sobre este “personaje”, le aporte dignidad. Y quién sabe, puede que las novelas condenadas a varios años de impunidad tengan una segunda oportunidad sobre la tierra.Comentarios

Published on January 10, 2017 07:04