Gustavo Solórzano-Alfaro's Blog, page 9

April 5, 2013

Recital de "Inventarios mínimos"

El pasado miércoles 3 de abril la Alianza Francesa de Costa Rica abrió sus puertas para el recital de presentación del libro de poesía Inventarios mínimos. Desde La Casa de Asterión queremos agradecer a todas las personas que se hicieron presentes y nos acompañaron.

Y el jueves 4 de abril estuvimos en la Sala Joaquín Gutiérrez, de la Facultad de Letras de la Universidad de Costa Rica, donde Mauricio Vargas Ortega y Alí Víquez hablaron sobre el libro. Gracias a ellos y a quienes nos acompañaron. Un agradecimiento especial a Carlos Villalobos, por organizar esta actividad y moderarla.

Créditos de las fotografías:

Alianza Francesa: César Castillo y Luis Antonio BedoyaUniversidad de Costa Rica: Ana Beatriz FernándezComentarios

Y el jueves 4 de abril estuvimos en la Sala Joaquín Gutiérrez, de la Facultad de Letras de la Universidad de Costa Rica, donde Mauricio Vargas Ortega y Alí Víquez hablaron sobre el libro. Gracias a ellos y a quienes nos acompañaron. Un agradecimiento especial a Carlos Villalobos, por organizar esta actividad y moderarla.

Créditos de las fotografías:

Alianza Francesa: César Castillo y Luis Antonio BedoyaUniversidad de Costa Rica: Ana Beatriz FernándezComentarios

Published on April 05, 2013 11:43

April 1, 2013

Presentaciones de "Inventarios mínimos"

Si hacemos caso de la consigna de Eliot, abril debería ser el mes más cruel. Pero si hacemos caso del texto apócrifo original antes de la tijera, según cuenta Eco, marzo tampoco sería muy recomendable. El asunto es que llegamos al cuarto mes del año, escogido para presentar Inventarios mínimos. Queda hecha la invitación. Aquí los detalles:

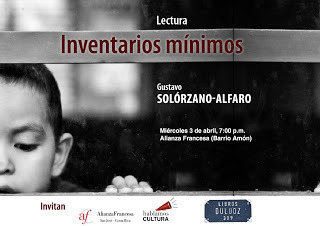

Lectura

Miércoles 3 de abril7:00 p.m.Alianza Francesa (barrio Amón)

Esta lectura contará con mi solitaria presencia en el "escenario", para conversar y leer con el público. Eso sí, puede que haya algún pequeño detalle sorpresa. Habrá vinito de honor (literalmente "de honor").

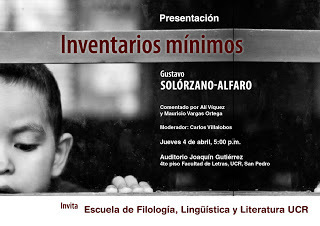

Presentación

Jueves 4 de abril5:00 p.m.Auditorio Joaquín Gutiérrez (4to piso Facultad de Letras, UCR, San Pedro)

Comentarán Alí Víquez y Mauricio Vargas OrtegaModerará Carlos Villalobos

Aquí una selección de poemas del libro en la revista mexicana Círculo de Poesía

Aquí un artículo en el diario La Nación

Una entrevista en Literofilia, reproducida en 89 Decibeles Comentarios

Published on April 01, 2013 13:14

March 25, 2013

De las consecuencias de no leer y otros suceso dignos de mención

Francisco de Goya, Saturno devorando a su hijo (serie Pinturas negras),óleo sobre revoco trasladado a lienzo, 146 x 83 cm, 1819-1923, Museo del Prado, Madrid.

Hace un tiempo me preguntaba por qué no había en nuestro país un debate literario, y recordaba entonces la polémica del nacionalismo (Fernández Guardia-Gagini) como ejemplo cuasi único de este tipo de debates. Fuera de eso, el medio literario costarricense parece haberse caracterizado por la apatía y la falta de espacios críticos de discusión y de construcción. Así, mecidos entre la abulia por un lado, el realismo costumbrista por otro, el lirismo exacerbado o la negación de las tradiciones por otro hemos venido aceptando un estado de medianía.

En días recientes, sin embargo, se agitaron las aguas como en varios años no sucedía (lástima que esa agitación sea puro pataleo sin sentido, y ya dice el refrán que “en río revuelto ganancia de pescadores: disculpen este giro retórico costumbrista). El catalizador de esa agitación ha sido un artículo de Marco Aguilar, en el cual, sin argumentos, con serios problemas de información, acusando falta de lecturas, y desde un punto de vista inquisidor, paternalista, moralista y religioso arremete contra lo que llama “realismo sucio” (porque se lo contaron, no porque haya estudiado el fenómeno, tal y como afirma en el texto en cuestión).

Por no dejar las cosas en el aire, apuntemos los problemas del artículo de marras: 1) se habla a partir de algo que se ha escuchado pero que no se ha estudiado; 2) se demuestra un desconocimiento del “realismo sucio” que ataca (y afirmar eso en pleno siglo XXI no es un detalle menor); 3) se critica la obra de varios poetas a los que se encasilla en un mismo grupo pero sin que se haya leído dicha obra y sin pretender hacerlo; 4) se confunde la información respecto a autores y respecto a premios y 5) el planteamiento es moral y no literario.

Así las cosas, los ánimos se caldearon y afloraron viejas rencillas, odios encarnizados y posiciones absurdas, casi todas con los mismos problemas: prejuicios y nada de lectura. Algunas voces trataron de ser ecuánimes, otras fueron firmes y trataron de argumentar, pero en estos desórdenes se ha impuesto el matonismo, y ese matonismo siempre grita más fuerte e impide que se escuche la voz de eso que quizá alguno recuerde: la razón, el espíritu ilustrado.

El asunto es que a la mayoría pareció no importarle que el texto de Aguilar esté mal escrito desde todo punto de vista y más bien lo desnude en sus carencias. Porque uno puede entender un exabrupto producto del enojo, pero lo que no se puede entender es que ese mismo exabrupto se convierta en argumento y se dé por válido. Lo que creo notar aquí es que alguien sacó a Marco de su retiro y lo lanzó a la guerra, situación que ha servido para que otros lo tomen como bandera y ejemplo de sus propias luchas y resentimientos, porque si algo ha sobrado en esta discusión son resentimientos.

Sumado a esto, los temas empezaron a desviarse y cada quien trató de abogar por cuestiones diversas. Intentemos entonces deconstruir cuáles han sido las vertientes de la discusión, en la que podemos identificar al menos cuatro ejes:

1. Jorge Debravo, el “Gran Poeta de la Patria”

El texto se plantea como una defensa de Jorge Debravo, ante lo que Aguilar considera una ofensa de parte de Luis Chaves, quien en Historias polaroid (2001) publica un texto que para muchos resulta una afrenta a la memoria del poeta que murió en 1967 en un accidente de moto.

El primer problema aquí es que se está confundiendo a una persona con su obra (error típico de quienes no leen). Ese error provoca juicios sin sentido sobre la estética de uno o sobre la pertinencia de las ideas de otro. ¡Qué cansado resulta tener que explicarle a la gente que a uno sí le gusta la poesía de Jorge! Y es que uno lo dice como para defenderse, con el ánimo de que presten atención y no se cierren a las ideas. Pero da igual, porque hay quienes solo quieren oír lo que les conviene. Yo mismo publiqué el año pasado un artículo por petición de la revista Lectores, de Turrialba, y en ese texto decía que la única gran ofensa que recibe Debravo es que lo pongamos en un pedestal pero que no leamos su obra. Él sería el primero en descreer de esas posiciones. Pero resulta que aquí estamos, 40 años después, “defendiendo a la persona” y olvidándonos de su obra.

Por eso pregunto: ¿cuántas reseñas o críticas han aparecido en estos meses desde que la Editorial Costa Rica publicó Obra poética? Solamente dos. Lo demás, si lo hay, son panegíricos sobre la persona, pero seguimos sin releer sus poemas, para ubicarlos en su adecuado contexto y hacerlos brillar donde tengan capacidad de hacerlo. Y es que resulta más cómodo plegarse al estribillo del “Gran Poeta de la Patria” que intentar releerlo o al menos leerlo por primera vez.

Por ello insisto en cuán cansado resulta tratar de hacerle ver a la gente que es posible que a uno le guste la poesía de Debravo y a la vez le guste la de Albán o la de Trejos o la de Monge o la de Chaves. Pero no: el público confunde una cosa con otra. Y si uno defiende la estética de un autor parece que está inhabilitado para defender la de otro. O peor, defender a uno se toma ipso facto como agravio contra otro. Para estos efectos remito a mi libro Retratos de una generación imposible (2010) o al “Dossier de poesía costarricense contemporánea” que preparé para la revista mexicana Círculo de Poesía. Y que a uno le guste una estética no significa que esta sea perfecta o que esté exenta de dificultades.

2. Trascendentalismo / antipoesía

El otro tema que se ha reavivado es la polémica trascendentalismo / antipoesía. (Uso estas dos categorías para simplificar. Para un estudio más profundo remito a sendos artículos de Francisco Rodríguez Cascante: 1 y 2).

Si bien es cierto es posible identificar dos líneas dominantes en la poesía costarricense, no menos cierto es que esta separación no es tajante ni constante, pues es posible encontrar, con mayor o menor éxito, rupturas, desviaciones, medias tintas o alternativas. Lo otro que podemos constatar es que hay una estética trascendentalista que dominó el espectro entre 1970 y 1990, representada principalmente por Albán, Dobles, Bonilla y Monge (este último el único que se ha separado un poco de sus ideas iniciales).

De igual forma, ya a finales de los noventa se empieza a decantar una postura más coloquial, representada por Chaves (heredero de alguna forma de Sauma, quien venía haciendo esto desde los ochenta, sin contar otras muestras de poesía coloquial muchísimo anteriores). Pero en el medio hay otras poéticas, otras obras que no necesariamente se suman a estas voces o se contraponen. Pienso en la obra de Molina, en la de Vargas Ortega, en la de Ureña, en la de Bedoya o en la del mismo Trejos.

Sin embargo, el problema frente a esta dicotomía sigue siendo la mutua ignorancia de unos y otros. La división tajante, la separación basada en el prejuicio, porque cuando uno escucha críticas en contra del trascendentalismo, se da cuenta de que son igual de infundadas que aquellas en contra de los “antipoetas” (entrecomillo las dos tendencias para enfatizar su carácter provisional y de muletilla). Nuevamente, lo que acusamos es falta de lecturas y poca capacidad para discernir o entrever detalles de forma o de fondo.

La “antipoesía” ha calado hondo entre los más jóvenes, que no encuentran conexión entre su mundo y el mundo de las metáforas propias de la generación del 27 o de Neruda. A su vez, los “trascendentalistas” ven en la “antipoesía” una especie de satán, y encasillan como tal todo lo que se aleje de su estética. Craso error en ambos casos, porque de la ignorancia y de la exclusión nunca ha surgido nada bueno.

Que a estas alturas no hayamos logrado superar un debate tan manido y maniqueo habla muy mal de nosotros como comunidad literaria. Y no quiere decir esto que todos debamos vivir en paz y armonía, o que los debates sobre poéticas no sean importantes. Al contrario: la crítica de las poéticas debe estar en el centro de todo acto creativo. La dificultad viene cuando esa crítica es inexistente o sustituida por la opinión desinformada y por ende por el prejuicio.

3. Premios nacionales

Los aquileo del 2010, del 2011 y del 2012 han visto un cambio de paradigma. Los autores de mayor trayectoria han cedido su lugar a autores nuevos. Y esta situación no tiene nada contentos a muchos, lo cual se ha vuelto notorio en comentarios que se reproducen en diversos espacios.

Los aquileo han presentado una serie de vicios de fondo y de forma a lo largo de los años, pero al menos ahora parecen empezar a tomar un giro, y esto enoja a los escritores de la vieja escuela, que seguramente estarían más satisfechos si todo se mantuviera igual, ahí donde igual significa igual para sus propios intereses.

Un detalle llamativo año tras año es que los lectores (los escritores mismos) hacen sus apuestas por sus libros preferidos (y eso no tiene nada de malo), pero son apuestas hechas sin conocer los libros de los otros autores. Y una vez dado un premio no falta quien diga que no va a leer tal o cual libro, quien reclame por asuntos legales (sin conocer la ley de premios) o simplemente quien pretenda hacerse el desentendido y alegue que esos premios no revisten importancia alguna. Si así fueran las cosas realmente no habría cada año una polémica, pero resulta que así no son las cosas, y todos quieren un premio, y todos publican en diciembre y corren desesperadamente por hacerse con un galardón y luego todos están enojados, igual que la señora que gastó los aguinaldos de su familia para comprar lotería y no pegó y le estaba reclamando a la JPS.

Durante años la queja común era que los “trascendentalistas” se llevaban todos los premios. También era común que algunos poetas que decían no pertenecer a ningún bando criticaran esta situación. Pero basta que no recibamos un premio para que inmediatamente toda persona, desde el ministro hasta mi abuelita quede bajo sospecha (de clientelismo, de amiguismo, de acoso sexual, de sodomía, etcétera). Y ahora reaparecen los “trascendentalistas”, quejándose de que “la poesía ha caído en desgracia”, de que “se ha desvirtuado su carácter sagrado”, porque “hay un montón de mocosos escribiendo basura que no merece más que la excomunión y el castigo eterno”.

El único camino medianamente digno y decente para asumir el tema de los premios es que durante el año las obras se conozcan, se comenten, se critiquen; que sean leídas, por favor, para que una vez conocidos los ganadores podamos hablar con sentido y con criterios, no desde el hígado si no desde el único espacio posible para crecer y aprender: la crítica.

4. Conservadores y reaccionarios: mayores y menores. Para ir cerrando

Ya apuntamos el carácter moralista y religioso del texto de Aguilar. A su voz se suman muchas otras con el mismo tono conservador o peor aún reaccionario, lo cual no es de extrañar en un país que cada día adopta más la “política de la pandereta” que la de la razón. Tampoco sería de extrañar esta actitud en los mayores, lo que asusta es que también haya jóvenes que apoyen estas posiciones. A esos jóvenes solo les puedo decir: no se dejen seducir por luchas que ustedes creen son las suyas. Después se arrepentirán.

Aquí hay un llamado nuevamente a la mesura por un lado, para tomarse el tiempo de leer y reflexionar, para luego pasar a la acción, una acción patente en los textos que se puedan producir; una acción razonada, que sirva para tirar abajo los viejos ídolos pero también a los nuevos ídolos, porque nadie quiere religiones, sino personas capaces de pensar y de imaginar, y que en ese proceso sean capaces de construir un medio literario más honesto, más sólido y más sano, capaz de proyectarse y afirmarse frente a otros.

Comentarios

Published on March 25, 2013 13:28

February 24, 2013

Oscar 85

En próximos días subiré un análisis más detallado de cada película, pero por ahora, previamente a la entrega de esta noche, repasemos un poco el panorama.

Nueve trabajos nominados al oscar a mejor película y entre ellas no está The Master , quizá la omisión más lamentable de la edición 85 de esta entrega. Fuera de la fabulosa Amour , de Michael Haneke, uno de los mejores directores de los últimos años; y en otro nivel muy destacable el debut de Benh Zeitlin, Beasts of the Southern Wild , The Master es la gran película de 2012, pero la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood decidió nominar únicamente a tres de sus actores.

Al menos dos de esa lista son realmente lamentables: Life of Pi y Zero Dark Thirty. La primera es una decepción, ya que Ang Lee es un gran director, capaz incluso de hacer una de las mejores películas de superhéroes (Hulk); y la segunda es la comprobación de cómo se sobrevaloran ciertas producciones. Kathryn Bigelow fue la primera mujer en ganar el oscar a mejor director, y los críticos hablan de la rica ambigüedad de sus propuestas, pero su trabajo es plano y predecible. Las otras nominadas mantienen al menos una aceptable calidad, por una u otra razón, sin ser obras maestras.

Argo está bien hecha, y sobre todo la primera hora es una interesante parodia de Hollywood. Lincoln es más de lo mismo: un director que conoce el oficio y logra llevar el ritmo narrativo, pero sin ofrecer nada nuevo y sin tomar riesgos. En este sentido, incluso el excelente actor que es Daniel Day Lewis hace un papel regular, para nada comparable con la monumental interpretación que hace Joaquin Phoenix en The Master. Pero ya sabemos cómo pinta la noche.

Les Misérables es un espectáculo visual y sonoro, especial para los fans de la novela y del musical, pero con el estilo apenas correcto de Tom Hooper, igual que esa sosa y lugar común The King Speech, debut que ganó el oscar en 2010. Silver Linings Playbook es una comedia agridulce, agradable y algo superior al común de comedias románticos o dramas familiares. En este trabajo su director, David O. Russel, a quien conocemos precisamente por la comedia I Heart Huckabees y por el drama The Fighter, logra fusionar de alguna forma ambos estilos.

Y claro, Django Unchained , con un estilo visual siempre atractivo, pero con la consabida fórmula de Tarantino: mucho ruido y pocas nueces, pirotecnia al servicio de una transgresión de supermercado: empacada y lista para ser digerida por el público masivo.

Dentro de las independientes, Beast of The Southern Wild es la mejor. Una historia durísima, aderezada con un toque surrealista y un tono optimista sin caer en la cursilería o la moralina, al contrario, ofreciendo una mirada distinta.

Otras que pudieron haber entrado en la lista con más méritos que casi todas son Moonrise Kingdom , The Sessions o Anna Karenina .

Las entregas de los oscar pueden repartir, pueden dar sorpresas o pueden coronar a una sola película. Si por la víspera se saca el día, de acuerdo con los resultados de premiaciones previas, Lewis y Jones se llevarán el premio a mejores actores; Lawrence y Hathaway a mejores actrices y Spielberg a mejor director, con Argo como mejor película y los demás premios repartidos entre estas mismas y el resto.

Mención aparte merece el premio a mejor cortometraje animado, que este año ha provocado más reacciones positivas, con el púbico encantado con Paperman , que de fijo ganará. Lo que pocos saben es que en el fondo es una copia de Signs , filme australiano no animado de 2008. En todo caso, son mucho mejores los otros cortos: Adam and Dog, Fresh Guacamole; el excelente Longest Daycare (con Maggie Simpson) y el mejor: Head Over Heels .

Amour lo merece todo, pero muy probablemente le darán el oscar a mejor película en idioma extranjero y nada más. En ese apartado, su principal contendiente es Rebelle , muy buena, pero sin muchas posibilidades.

Aquí les dejo mi lista, con los que considero deben ser los ganadores. Como podrán ver es bastante equitativa. Puro juego por un lado, porque solo eso puede ser darle algo a los bodrios de The Hobbit y Zero Dark Thirty; y puro deseo por otro, porque difícilmente algo de esto se cumplirá:

Mejor película: Amour

Mejor director: Michael Haneke

Mejor guion original: Moonrise Kingdom

Mejor guion adaptado: Beasts of the Southern Wild

Mejor actor principal: Joaquin Phoenix

Mejor actriz principal: Emmanuelle Riva

Mejor actor de reparto: Philip Seymour Hoffman

Mejor actriz de reparto: Amy Adams

Mejor montaje: Argo

Mejor dirección de fotografía: Django Unchained

Mejor dirección de arte: Anna Karenina

Mejores efectos visuales: Life of Pi

Mejor vestuario: Les Misérables

Mejor maquillaje y peinado: El Hobbit

Mejor banda sonora: Lincoln

Mejor canción original: "Skyfall"

Mejor edición de sonido: Les Misérables

Mejor sonido: Zero Dark Thirty

Mejor película en idioma extranjero: Amour

Mejor cortometraje animado: Head Over Heels

Mejor largometraje animado: no vi ninguna.

Mejor cortometraje documental: no pude ver ninguna.

Mejor largometraje documental: no pude ver ninguno.

Aquí la lista completa de nominacionesComentarios

Published on February 24, 2013 07:25

February 8, 2013

Inventarios mínimos

Ya vio la luz Inventarios mínimos, mi más reciente libro de poesía, un conjunto de 40 textos escritos entre 2007 y 2012. Desde hoy, pueden adquirirlo en Libros Duluoz (barrio Amón) y a partir de las próximas semanas en la librería de la UCR y en las librerías de la Uned.

Dos acercamientos a estos “inventarios”

Acaso recordar, el imperativo categórico de la memoria, sea la primera obligación de la poesía en épocas sometidas al dominio del olvido. Mantener la casa de las palabras y la argumentación de sus signos perdurables como un lugar moral a salvo de la corrupción del tiempo. Es en ese episodio emotivo de las fundaciones que llamamos infancia donde la poesía ─nostalgia de paraíso y lenguaje de la inocencia─ se hace también territorio de las ensoñaciones y conmovedor encargo de la delicadeza humana: abrir el tiempo que clausura la muerte a los significados del porvenir.

De esa materia de redención y de su cualidad de bien está hecho Inventarios mínimos, de Gustavo Solórzano-Alfaro, un formidable imaginario escritural poblado de presencias, nominaciones e identidades; la evocación de la vida que se intensifica para permanecer en las palabras del vidente ─“una nube con la forma del silencio”─, el poeta que aún ve tras las desapariciones del tiempo la estela de las sombras en busca de su antiguo rostro.

Hay además sueño y utopía en estos textos, y hay restitución de felicidad a lo hurtado por lo ominoso. Los múltiples sentidos que sobre las zonas no visibles de la realidad vislumbra la poética que transforma la pérdida en naturaleza mágica de otra necesidad del habla, aquella donde la niñez aún da amparo al discurso de la misericordia y de la belleza en su esfuerzo por hacer compañía a lo justo.

El pensamiento que añora la idea pendiente de ser soñada, pues halla su sentido en la excavación y hace del camino su destino, la pequeña patria del bien que representan ─siempre que son verdad─ los poemas, como ahora tan radicalmente verdaderos, tan plenos de densidad simbólica y solidaria luz con la edad del mundo y sus personas; la dialogante música de cuanto habita lo inmenso que otros “pájaros inventan”, la voz, la conmovedora asamblea de voces devueltas por Gustavo Solórzano-Alfaro a lo audible, a la celebración y al elogio de la dignidad humana.

Juan Carlos Mestre

Inventarios mínimos: El título de este libro de Gustavo Solórzano-Alfaro resume bien la sucesión de los poemas y la contención de su escritura. Desde el epígrafe de Rilke, entendemos que las diversas secciones del libro son como un catálogo de escenas que llevan de la infancia propia (o asumida) a la muerte del padre, y de allí a la contemplación de la naturaleza como un viajero japonés.

Más allá hay otro breviario: con igual sosiego se hace el recuento de la vida en pareja y se avisa sobre el acto mismo de escribir. Ese fin no es gratuito, porque insinúa que en el amor y la poesía Solórzano-Alfaro halla la culminación de su historia personal.

Como en sus otros volúmenes, los textos están gobernados por la “suavidad”: “Escribir como si un árbol diera frutos. / Sin más razones que las necesarias”; a diferencia de los anteriores, este suma, además, textos en prosa, tankas y haikus. Esa abundancia es su mayor virtud: nos dice que la creación tiene “la múltiple forma del delirio”, que lo heterogéneo es una manera de ser entero, como lo pide al inicio el epígrafe del Ricardo Reis del variado Pessoa.

Luis Moreno Villamediana

Comentarios

Published on February 08, 2013 05:47

December 23, 2012

Sobre la producción literaria del 2012 en Costa Rica

Breve nota aclaratoria

En otras ocasiones, al cerrar el año, he realizado el ejercicio de repasar la actividad editorial en nuestro país. En días recientes, dos medios de comunicación me consultaron sobre los libros que consideraba más destacados. Mi respuesta fue una breve nota aleatoria más de carácter general que se reprodujo en parte en dos versiones distintas, lo cual está bien, pues los artículos periodísticos suelen estar circunscritos a un contexto y con las limitaciones de espacio que ya conocemos.

De igual modo, las impresiones de un lector siempre serán limitadas a lo que ha leído, ya que sería imposible leerlo todo y mencionarlo todo. En ese sentido, no se puede pretender que un balance incluya todos y cada uno de los nombres de autores que han publicado con el detalle de todas y cada una de sus obras. Lo importante es el debate que se puede generar, el diálogo con otros lectores interesados en el movimiento literario del país. De esa discusión, de esa contraposición de ideas es de donde debería salir un verdadero balance, sea de carácter crítico, de carácter abarcador, de carácter filológico o meramente de carácter informativo, con el fin de difundir el trabajo de tantos escritores.

Aquí cabe una última aclaración (que debería ser tomada en cuenta para premios nacionales y afines), y es que muchas veces es difícil dar cuenta del trabajo editorial de un año porque gran cantidad de libros ven la luz entre noviembre y diciembre (en franca y evidente carrera por un aquileo). Las presentaciones y lanzamientos se suceden sin tregua y si uno quiere cerrar el año se ve obligado a dejar por fuera libros que no ha tenido simplemente oportunidad de leer. Lo ideal sería que existiera una especie de año literario o editorial que vaya de noviembre a noviembre, por ejemplo.

Así las cosas, lo que sigue es más o menos mi balance, a partir de aquello con lo que tuve contacto, sin ánimo de excluir o ningunear lo que no he leído o que no conozco del todo, lo cual es un problema meramente mío y no del medio o de los autores.

El 2012 en libros

El 2012 vio la consolidación de varios proyectos editoriales independientes, tales como Lanzallamas, Germinal, Espiral, Arboleda y Uruk, no solo por la publicación de autores costarricenses, sino también por la inclusión en su catálogo de escritores extranjeros (Andrea Jeftanovic, Juan Dicent, Susana Villaba, Samantha Schweblin, Luis Negrón, Javier Payeras, Mauricio Orellana, etcétera), con lo cual se dio un paso más en la creación de vínculos literarios entre países hispanoamericanos y se empezó a romper así la endogamia del medio tico.

En narrativa, cuatro novelas que sonaron bastante fueron Las posesiones, de Carlos Alvarado y Ver Barcelona, de Dorelia Barahona-Riera (ambas de Uruk); D. Juan de los Manjares (Alfaguara), de Rafael Ángel Herra y Avancari(Euned), de Santiago Porras. También están Soy el enano de la mano larga-larga (novela alter-ego-maníaca) (Arlekín), de Jorge Jiménez y Tres extraños en el paraíso (Perro Azul), de Mario Zaldívar, quizá las que menos distribución tuvieron. Algunos otros títulos de autores reconocidos apenas están saliendo al público, como Ojos de muertos, de Guillermo Fernández; La piel no miente, de Carla Pravisani e Impresiones chinas, de Albino Chacón (las tres de Uruk); Una sola huella (Atabal), de Geovanny Debrús Jiménez; Teoría del caos, de Alexánder Obando y En la oscurana, de Rodrigo Soto (ambos de Lanzallamas) y Muestrario de familias ejemplares (Germinal), de Guillermo Barquero. Legado lanzó el nuevo cuentario de Fernando Contreras, Fragmentos de la tierra prometida.

La narrativa fantástica también tuvo un año exitoso en cuanto a la movilización de ventas y de lectores aficionados a este género. La editorial Club de Libros publicó varios volúmenes de relatos, tales como El fin del mundo. Cuentos apocalípticos.

En el ámbito de la poesía la producción fue amplia y variada. Algunos libros que merecen atención son Arbusto, de Eugenio Redondo e Invocaciones, de Manuel Marín (ambos de Arboleda); Duelos desiguales (Euned), de Paúl Benavides; El origen de la pelusa, de Cristina Ramírez; Ejercicios mentales / Notas al margen, de Paula Piedra y Patio trasero, de César Maurel (las tres de Germinal) o La posesión de este mundo(UCR), de Luis Antonio Bedoya. Por su parte la Editorial Costa Rica lanzó Obra poética, de Jorge Debravo, volumen indispensable; La brevedad del goce, de Rafael Ángel Herra y el premiado Trasatlántico, de David Cruz. Otros libros premiados son Especies menores (UCR), de Karla Sterloff y Mientras arden las cumbres (EUNA), de Juan Carlos Olivas.

En los últimos meses Espiral nos trajo las nuevas obras de Luis Chacón, Poetry is Fearless; de Melvyn Aguilar, Xarxa D`Aranya y de Mauricio Molina Cuadernos de Salónica, entre otros. También, vimos el nacimiento de Ediciones 77, con Corriente Subterránea, de Cristian Marcelo. Ineludible señalar la traducción de G.A. Chaves de Bailando en Odesa, de Iliá Kamínsky, publicada en España.

Luis Chaves tuvo un año destacadísimo, por las múltiples ediciones de su obra: la antología La máquina de hacer niebla(España), la antología bilingüe La foto / Das Foto (Alemania) y Asfalto(España y Costa Rica).

Por último, debemos señalar cuatro ensayos sumamente valiosos. Tres publicados por la Euned: El legado de los imperios, de Rodrigo Quesada, Genocidio. ¿Por qué cometemos crímenes atroces?, de Jacobo Shifter y El mundo todo es representaciones (dos volúmenes), de Andrés Sáenz y Fito Páez y la construcción nostálgica de la ciudad (UCR), de Mauricio Vargas Ortega.Comentarios

Published on December 23, 2012 15:50

December 11, 2012

Crítica de poesía VIII: "Arbusto", de Eugenio Redondo

Eugenio Redondo, Arbusto, San José: Editorial Arboleda, 2012, 60 pp.

“La caligrafía del reposo”*

La poesía del siglo XX, al menos en parte, se caracteriza por dos aspectos: por un lado, la desconfianza en el lenguaje, y por otro, la fragmentación del sujeto. Estos dos aspectos han estado presentes también en algunas manifestaciones de la poesía costarricense, especialmente el primero de ellos, que de modo simple podría resumirse como “nada puede ser dicho” o “no vale la pena decir nada”. El segundo aspecto ha sido menos evidente, pues en nuestro país el hablante lírico ha asumido la mayoría de las veces una identidad refugiada en el solipsismo.

Ambos elementos aparecen, reelaborados, en el reciente conjunto de poemas de Eugenio Redondo, Arbusto, en el cual el solipsismo parece romperse, como bien apuntaba la escritora Angélica Murillo el día de la presentación del libro. El “yo” de Redondo no necesariamente se observa “a sí mismo y a su circunstancia” (“Soy y no soy. / En ello no hay contradicción alguna.”, p. 40), sino que se sabe parte del mundo, y de algún modo a lo que aspira es a fusionarse con este: “Regreso al espacio / donde los libros no se interrumpían, / donde la verdad de Dios / se cifraba en un versículo.” (p. 29). Hay en estos versos añoranza del origen, deseo por retornar a ser uno con el cosmos.

Este deseo adquiere un matiz místico, por las constantes referencias a Dios y a una “palabra primordial”, pero también hay algo de realidad y sobre todo de reconciliación, pues se sabe que ese origen está perdido. El hablante asume su vivencia concreta: “El niño que no soy / traspasa el umbral prohibido de la infancia. // La derrota es evidente. / No somos de la materia de los sueños.” (p 45).

El itinerario que propone Arbusto se mueve entre la ambivalencia y la contradicción. El lenguaje no es suficiente, por eso busca “Un poema sin palabras”, como propone desde el inicio con “Poema fallido” (p. 9), pero sabe que ese poema es “Improbable, como la migración / de las oropéndolas en el río”. A pesar de eso, el arco se cierra con la convicción de que el mundo sí puede ser expresado por la poesía (“Todo cabe en la longitud de un poema.”, p. 53), y de que en sus palabras también es posible hallar sentido (“El universo se cierra / sobre estas líneas.”, p. 56).

En esa búsqueda por escapar de la angustia contemporánea por la fractura del lenguaje y del sujeto, no es casual que la poesía de Redondo encuentre asidero en la poesía oriental, donde las contradicciones de Occidente no son tales, y donde el ser aspira a la contemplación como estado de beatitud y de perfección.

Redondo conjuga en estos poemas la contemplación del mundo y de la naturaleza, a partir de una estética minimalista que lo acerca a la tradición del haiku. En la poesía de Arbusto ese minimalismo no significa escasez de recursos (como suele suceder), antes bien economía y eficacia. Sin necesidad de acudir a la métrica del haiku, quizá para no “reprimir” sus versos, las otras características de esta forma poética están presentes, con lo que se logra una conjugación entre las sensibilidades oriental y occidental, tal y como se aprecia en “Cantos Ci” (p. 16), uno de los mejores textos del conjunto:

Como se puede notar, hay sutileza en estos versos, tono que atraviesa el libro, y que se podría resumir como una “caligrafía del reposo”, en la cual se encuentran la concepción de la escritura y la tranquilidad de la contemplación: “Sobre él, / un sol lejano / rescata la caligrafía nómada / de una lagartija.” (p. 28). Esta misma idea, que remite a la aceptación de nuestro “estar en el mundo”, se refleja en el poema “Aprendiz” (p. 31): “Si tuviera que expresar un deseo, / sería el de la espuma sobre la arena: / breves signos contra el aprendizaje de la muerte.”

La poesía china se lee

como los caballos

que nos llevan al destierro.

No hay pirotecnia

ni deleite en su tristeza.

Un tajo transversal

hiere sus frases.

La ausencia es la flor del ciruelo

que, al mediodía,

prepara su sombra.

Arbustose compone de un total de 46 poemas breves. Es un volumen coherente estética y filosóficamente, coherencia que quizá se rompe en algunos pocos poemas, sea por facilismo o por regreso a formas e ideas ya lugar común en nuestra poesía. Tal es el caso del poema “Los hijos que nunca tuve” (p. 36), que ya desde el título se muestra algo cursi, y cuya resolución resulta ingenua: “Mis hijos son de papel; / algunas veces / no sé jugar con ellos.” Asimismo, el poema “Japanese Story” (p. 50) vuelve sobre la intertextualidad de la cultura popular (cine, jazz), ampliamente explotada por otros autores costarricenses, incluido Redondo.

Salvo esas excepciones, que por rigor deben ser mencionadas, este libro ofrece un espacio de profunda y contenida emoción, sus poemas son finas piezas de ejecución y de reflexión. Arbusto es una obra completa, que juega de manera acertada con sus posibilidades formales y expresivas. Eugenio Redondo es un poeta que como sus poemas ha sabido madurar y calibrar sus textos, para dotarlos de la inteligencia y de la afectividad que solamente dan los años.

Lea en Las Malas Juntas cinco poemas de este libro

* Este texto fue publicado originalmente en la revista electrónica Literofilia , el 5 de noviembre de 2012.

Eugenio Redondo (Cartago, 1963). Escritor. Ha publicado El columpio entre las hojas (San José: Ediciones Perro Azul, 2003), El incendio y las sombras (San José: Editorial Arboleda, 2009) y Arbusto (San José: Editorial Arboleda, en prensa). Invitado al V Festival Internacional de Poesía de Granada, Nicaragua.

Otros poetas en esta casaComentarios

Published on December 11, 2012 05:57

December 10, 2012

Desde un poema que leí hace más de veinte años. A propósito de Jorge Debravo

Hace unos tres meses, la revista Lectores, de Turrialba, editada por Luis Romero, solicitó a tres autores escribir acerca de Jorge Debravo. Así, Marco Aguilar, G.A. Chaves y mi persona participamos en esta suerte de homenaje. El siguiente texto fue mi aporte.

Jorge Debravo: a 45 años

Ya he contado esta anécdota, pero repetirla muestra la importancia que tuvo en mi vida. Cuando cursaba sétimo año, un amigo me enseñó una canción que estaba componiendo; tenía algunos versos y una melodía. Era una crítica contra las injusticias. A mí me enganchó de inmediato, así que completé la letra y terminé la canción, que empezaba así: “Perdona si te doy estos consejos, / tú sabes que lo hago en calidad de hermano”.

Poco después empecé a leer a Jorge Debravo, y cuando llegué a “Consejos para Cristo al comenzar el año” descubrí el plagio. Siempre me ha divertido recordarlo, y me ha hecho darme cuenta de que descubrir la poesía de Debravo fue un momento trascendental.

Como a muchos otros, sus poemas me acompañaron durante varios años. Lo leí y lo releí y traté de imitarlo. Fue una de las bases de mi educación sentimental. Su ideario y su rebeldía calaban hondo en aquel adolescente y su voz me parecía fuerte.

Luego pasó el tiempo y fui cambiando. Empecé a conocer a otros autores y la obra de Debravo ya no me resultaba tan original o tan revolucionaria. Conocí a Vallejo, a Lorca, a Hernández y a Neruda y encontré sus huellas en el trabajo de nuestro poeta. El romance con su poesía empezó a agotarse y caí en el error de considerarlo un “poeta menor”, incluso dentro del canon costarricense.

Han pasado 45 años desde la muerte de Debravo, y la Editorial Costa Rica los conmemora con una edición especial que reúne prácticamente todos sus trabajos publicados hasta la fecha. Se trata del volumen Obra poética, libro necesario, homenaje ineludible, que permite a una nueva generación de lectores acercarse a un corpus poético fundamental en nuestras letras; y a los viejos lectores, e incluso a los desertores, una nueva oportunidad para redescubrir su legado. Obra poéticaes un libro hermosamente editado, que me ha permitido encontrarme con ojos nuevos y deseos renovados con aquel poeta que hace más de 20 años me sorprendió.

Leemos autores que nos emocionan, que cambian nuestra forma de ser; luego los abandonamos, los olvidamos o los desdeñamos. Algunos se fijan en el recuerdo como obras maestras (aunque quizá una relectura los bajaría de ese pedestal); otros por el contrario han bajado en nuestro escalafón, hasta que en el camino nos reencontramos con ellos, casi sin querer, y descubrimos esa primera emoción, eso que en otros días nos llamó la atención.

Si alguna vez consideré a Jorge Debravo un poeta importante y luego no, hoy reafirmo aquella primera noción. Es un escritor fundamental, que no merece ser tratado como leyenda intocable, sino que amerita, más que nunca, un trabajo crítico que lo haga brillar donde corresponde y que a la vez lo coloque en la dimensión que merece: con su ritmo acelerado y su musicalidad; con su pasión y su amor, pero también con sus altibajos, con sus problemas, con sus manías y sus repeticiones.Porque toda gran obra está construida sobre bases contradictorias. Hay que sospechar de aquellas que se ofrecen como arquitecturas perfectas. La poesía de Debravo se mueve en diferentes aguas. Nos presenta a un autor joven en plena ebullición, que igual bebía de la generación del 27 como de la poesía contestataria de Latinoamérica; que igual criticaba la inequidad social o seducía con versos amorosos.

La poesía debraviana puede considerarse sencilla, directa y clara en ciertos aspectos formales; algunos incluso podrían considerarla ingenua. Hay en ella un manejo de estructuras tradicionales (como el soneto), cuyos principales motivos son el amor y el ser humano. Dentro de su obra, la sexualidad aparece como tema recurrente, elemento que se puede considerar de ruptura respecto de las generaciones anteriores, y que sería desarrollado posteriormente por otros autores. También tenemos su conciencia social, la lucha por los más necesitados y por la dignidad del ser humano. Para Debravo la poesía era una herramienta, “un arma” para luchar por causas sociales.

Al empezar por releer los cuadernillos que conformarían luego Milagro abierto uno descubre el endiablado ritmo y la riqueza musical. La mayor parte de su trabajo es medido y rimado, y lo hacía muchas veces con profundo conocimiento, otras solamente con intuición. De igual forma rompía el ritmo o la métrica fuera por vanguardista fuera por descuido. Y todo eso se nota conforme uno va leyendo de un cuadernillo a otro. Lo que hay ahí es un poeta que busca. “Milagro abierto” es una poesía que recuerda al lirismo español. “Bestiecillas plásticas” y “Consejos para Cristo al comenzar el año” buscan ser más directos, aunque el primero se cae en los valores rítmicos. El ritmo, la musicalidad y el lirismo se desnudan de nuevo en el “Devocionario del amor sexual”, y estos valores, junto con el carácter contestatario no abandonan nunca el libro y reaparecen en Nosotros los hombres.

Algunos altibajos encontraremos en las Canciones cotidianas, en Guerrilleros o en El grito más humano, pero sabemos que en parte se debe a que son obras publicadas de forma póstuma. Los despiertos también, pero era el libro en el que trabajaba antes de morir. Es uno de sus mejores poemarios. Hay en este un cambio evolutivo importante pues Debravo iba encontrando una voz más personal.

Su tempranera y lamentable muerte ha servido para elevar la estatura poética y acrecentar la leyenda de Debravo como el poeta nacional por excelencia, pero a la vez ha significado un abandono del ejercicio crítico sobre su trabajo, ejercicio tan importante porque revitalizaría el diálogo entre el autor y sus lectores.

Quizá Debravo sería el primero en rechazar las posturas que lo santifican, pero de seguro caminaría feliz mientras conversa con aquellos que, como amigos, lo acompañan mientras le van expresando lo que verdaderamente sienten. Esta es la oportunidad que ahora tenemos de nuevo con Obra poética, la oportunidad de conversar, de dialogar con la historia, de la mano del entrañable poeta turrialbeño que alguna vez nos hizo llorar de rabia por el dolor humano, pero que sobre todo trató de enseñarnos el amor.

Alajuela, 15 de setiembre de 2012

Comentarios

Published on December 10, 2012 08:13

November 22, 2012

Tres episodios de la infancia

Fotografía de Esteban Chinchilla

Infancia

Allí transcurre la larga angustia de la escuelay el tiempo de espera con objetos indistintos.Oh soledad, oh pesadumbre de pasar el tiempo...Y al salir: bullen y suenan las calles,y en las plazas se elevan surtidores,y en los parques cobra amplitud el mundo.E ir por todo eso en traje infantil,muy distinto de los que van o fueron:Oh edad singular, oh pasatiempo,oh soledad.

Y contemplar de lejos todo eso:hombres y mujeres; hombres y mujeresy niños, que son otros y vistosos;y allá una casa, y a ratos un perro,y un susto mudo, qué sueño, qué espanto,oh qué hondura sin fondo.

Y así jugar: pelota y arco y aroen un jardín, que suave palidece,y a veces, por tocar a los mayores,ciego y loco jugando al escondite,pero quieto al anochecer, y volver a casapasito a paso, tieso y cogido de la mano:Oh qué comprender siempre más y más huidizo,oh qué angustia, qué peso.

Y arrodillarse muchas horas junto al estanquegrande y gris con el barquito de vela;olvidándolo, porque otros iguales,de velas más lindas, circulaban por delante,y tener que pensar en la caritapálida que parecía hundirse en el estanque:Oh la infancia, oh comparación inaprensible.¿Adónde fue, adónde?

Rainer Maria Rilke(Traducción de Jaime Ferrero Alemparte)

Leer sólo libros infantiles...

Leer sólo libros infantiles, Acariciar sólo pensamientos incautos, Disipar todo lo que huela a solemne, Sublevarse contra la honda tristeza.

Yo estoy mortalmente cansado de la vida, No admito nada de ella, Pero aún así amo esta pobre tierraPorque no conozco otra.

De niño, en un jardín remoto, solía mecermeSobre un columpio de madera sencilla,Y recuerdo los altos y oscuros abetosEn medio del delirio brumoso.

Ósip Mandelstam(Traducción de Jorge Bustamente García)

La citroneta azul

En una citroneta azulhaciendo sonar el claxon de la lunavoy de regreso al pueblo donde mis amigossalen cada noche a esperar los ovnis.

Sueñan en el cielo las estrellasy las fugaces sombras de las niñas muertaselevan en los prados sus cometascon recados para los platillos voladores.

Todo esto se podría decir de otra manerasi allá tras las cortinas del espacioexistiera el silabario, el colibrí, la esferadel vagabundo aerolito de los pájaros.

Yo no espero otra luz que la tristezade quien regresa a una escuela abandonadadonde aletean todavía en la pizarralas mariposas blancas de la melancolía.

Juan Carlos Mestre

Otros poetas en esta casa Comentarios

Published on November 22, 2012 11:14

November 2, 2012

Árboles

Imagen: Fotografía de Carina Felice

Imagen: Fotografía de Carina FeliceÁrboles

Desde esta ventana que vos no sabés que existe puedo ver los árboles en el jardín. Ellos sí que saben cómo enfrentar el día, la lluvia, con sus ramas hechas polvo de tanto batirse contra el viento.

Los árboles de ese jardín no me pertenecen, como tampoco me pertenecen la tierra que los recibe o las aves que los habitan. Nada me pertenece de esos árboles y sin embargo se sienten cercanos, como si una mano se extendiera desde ellos hasta el sillón de caoba donde escribo estos remedos de pinturas modernas.

La ventana con su cortina de tergal es un muro infranqueable entre mis brazos y el jardín. Uno se siente abatido cuando el sol atraviesa las hojas y cae como plomo en el zacate, donde los gusanos de seda tejen su camino desde una mitología que nosotros tampoco ─no habría forma de que así fuera─ sabemos que existe.Comentarios

Published on November 02, 2012 08:59