Gustavo Solórzano-Alfaro's Blog, page 6

January 2, 2017

La casa vacía de Carlos Cortés

Los ejemplos de grandes narradores que empezaron su camino literario a través de la poesía abundan (lo opuesto es poco usual). Y si tales son los casos, lo más probable es que desemboquen de nuevo en ella. Aunque para ser más justos deberíamos decir que jamás la abandonaron. Esto sucede con Carlos Cortés, cuyos mayores reconocimientos se deben a su trabajo como novelista.

En el 2015, luego del éxito de su novela Larga noche hacia mi madre (Alfaguara, 2013), reunió su poesía completa en un volumen publicado por Germinal: Vestigios de un naufragio. Poesía reunida: 1980-2015 (G.A. Chaves hizo en su momento una excelente reseñade dicho libro). Ya ahí se incluía una versión de La casa vacía, los textos poéticos más recientes de Cortés.

Luego, el año pasado, de la mano de la editorial española La Isla de Siltolá, vio la luz Festín en época de peste. Antología (1980-2015), una colección de gran valor, que nos permite acercarnos al universo poético cortesiano, y donde nuevamente aparece La casa vacía (2015), en una versión final, sección de la cual me interesa hablar.

La casa vacía aquí es un conjunto preciso y doloroso de 20 poemas. El título simboliza ese proyecto literario que Cortés ha tejido en toda su obra: la deconstrucción de la casa familiar, de la casa-nación, de la patria, de la identidad. Son poemas íntimos, que no renuncian a la ironía; son textos que juegan con un registro altamente personal pero que nunca caen en el facilismo o en la obviedad. Son poemas sobre los mitos fundacionales del sujeto.

El primer verso es una sentencia, un golpe de tambor que marca con firmeza el tono: “Las infancias son siempre tristes” (p. 169). (Me fue imposible no escuchar un eco de las famosas líneas iniciales de Historia de dos ciudades o de Ana Karenina.) A partir de ahí inicia el viaje por la memoria, por el desvaído y nada heroico álbum familiar: abuelos duros, tíos que no son tíos, líneas genealógicas borradas, padres que también son hijos y son el espejo de sus padres, reflejos opacos y confusos. Y una madre, la madre: inicio y final, luz agónica y terrible.

La poesía de Cortés sabe moverse en el registro breve y en el registro más extenso; sabe jugar y sabe cuándo mostrarse vigorosa, de largo aliento. Los textos que conforman La casa vacíason ejemplo de una poesía depurada y madura, de ritmo vibrante, entre la cadencia de la prosa y del verso bien apuntalado. La cuidada ejecución de los poemas y la eficacia de los resultados son realmente notables, y todo esto dicho de un lenguaje y un estilo capaces de evocar con sutileza y fortaleza las más dolorosas experiencias y los más oscuros recuerdos.

No cabe duda de que con este libro, y con el doble repaso de su poesía, Cortés se ubica como uno de nuestros poetas más importantes, en todos los sentidos que podamos darle a esta palabra.

Varios poemas destacan, dentro de los que podemos citar “Busco la casa…” (p. 183), “Instrucciones para inmortalizar un abrigo” (pp. 183-184) o “Petersburgo / Granada” (p. 186). También, dos poemas completos que quisiera compartir, a modo de ejemplo de lo expresado, con la vehemente invitación para que “volvamos a Cortés”.

Como amanecer de un día para otro…

Como amanecer de un día para otro sin columna vertebral. Perdido en mi cine interior. Así fue la muerte de mi madre. Es complicado de explicar. Mi otra vida muriéndose de cáncer sin morirse de cáncer.

Mi tía es mi prima. Mi hermano no es mi hermano. Es complicado de explicar y tampoco quiero explicarlo. La navaja de las horas corre veloz por la garganta seca. Hay días en que lo posible se vuelve noche y las alas de la noche se cierran sobre mí como una cortina de sangre. Y es complicado de explicar. Hay días que son noches y yo sigo desterrado de mis ojos viéndote de lejos como si no tuviera cuerpo y los gusanos se cobijaran con mi lengua.

Así fue la muerte de mi madre. Y no era mi madre. (p. 176)

Breve telemaquía tropical

Hemos sobrevivido uno al otro y nos damosla mano como si fuera posible perdonar yseguir adelante. Bordeamos el abismo quese abre y se cierra a nuestros pies comosi nada hubiese pasado. Miles de añosescondiéndonos el uno del otro para llegaral comienzo. Yo soy su hijo, él es mi padreo algo parecido. Los mismos nombres, lasmismas heridas que yo llevo en la sangre, queno hay amor donde antes no hubo amor. (p. 179)

Contracubierta

Contracubierta Carlos Cortés, La casa vacía (2015), en Festín en época de peste. Antología: 1980-2015(Siltolá Poesía, n.º 37, 204 pp.), Sevilla: Ediciones de La Isla de Siltolá, 2016, pp. 167-191.Se consigue en Libros Duluoz y en La Librería Andante.

Comentarios

Published on January 02, 2017 22:33

January 1, 2017

¿Por qué leemos a nuestros amigos?

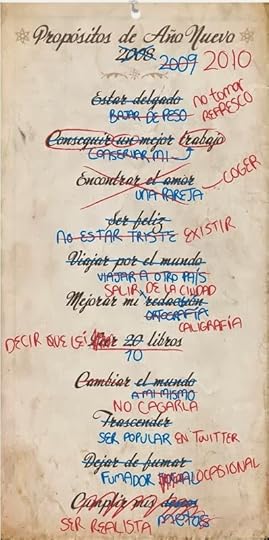

Aquí estoy, un primero de enero, cumpliendo la primera y única promesa del 2017 que en realidad no es obligatoria: la reinauguración de esta casa. Sean bienvenidos a esta nueva era, a este blog que ahora es vintage, con productos locales, farm to table, orgánicos, gluten-free, artesanales. Y whisky.

Acabo de leer el ensayo The Hatred of Poetry, de Ben Lerner (aquí un extracto), y tenía intenciones de escribir al respecto. Es probable que lo haga luego. En todo caso, adelanto que sería una lección interesante para muchos poetas que aún no han comprendido la naturaleza de su labor y de las limitaciones que tenemos. Se me cruzó además con las famosas recomendaciones que daba Wislawa Szymborska a quienes acudían a ella en busca de consejos sobre escribir, especialmente una que advierte sobre la ingenuidad de los escritores inmaduros por tratar desesperadamente de que su trabajo "suene a poesía".

Pero luego me topé con este artículo de Literary Hub , la respuesta del escritor Jeff Sharlet a la petición y amenaza que le hace Alan, un desconocido, genio autodeclarado. Alan increpa a Sharlet pues le ha enviado un manuscrito de una "obra maestra" y este en apariencia lo ha ignorado. Seguidamente, Sharlet condesciende y le explica las razones. Básicamente –le dice– porque primero leo a mis amigos. Y ahí está: el anatema para esa horda de escritores "ninguneados" (que –aceptémoslo– somos casi todos), el "amiguismo", la tara que impide que el mundo reconozca nuestros talentos sin igual. Todo porque un inepto que da clases en una universidad o trabaja en una editorial prefiere leer el trabajo de sus amigos que el de nosotros.

Sea por mi trabajo, por lo que publico en medios o por lo que digo en redes sociales, casi a diario recibo peticiones de todo tipo relacionadas con la escritura, la edición, cómo publicar, qué hacer y similares. La mayoría vienen acompañadas de un manuscrito sobre el cual piden mi opinión. Sé también que más que mi opinión lo que esperan es que su obra sea publicada. Lamentablemente, tengo que decirles siempre, eso no está en mis manos, aunque mucha gente así lo crea con fervor.

Suelo responder todas y cada una de estas peticiones. Saco tiempo de donde no hay y es además lo único que pido que me den, con el fin de responder del mejor modo posible. Creo que nunca he pasado nada ni a nadie por alto, y si lo he hecho, me disculpo. Posteriormente, algunos –bastantes– agradecen, otros –pocos– guardan silencio y uno que otro simplemente se enoja.

Ahora, yo también, como podrán imaginar, acudo a otros escritores, con los que haya tenido algún tipo de vínculo, para pedirles que lean mis trabajos y me den sus consejos. En muchos casos, son amigos queridos, y sus devoluciones suelen resultar ser muy gratificantes, incluso cuando me indican que un texto falla o no funciona. Sí, los amigos curiosamente hacen eso: te dicen cuando algo está mal.

Y aquí viene el asunto. También he enviado correos y solicitudes a escritores y editores que apenas conozco o con los que si acaso he tenido intercambios virtuales. Y algunos responden, con gran prontitud y amabilidad, pero otros simplemente no lo hacen. Entonces, ¿qué hago? Pues nada. Comprendo perfectamente que tienen otras obligaciones e intereses, sé que hacen un trabajo y que muchas veces ese trabajo se relaciona con los libros de sus amigos; estoy claro en que tienen sus redes de contactos y que así funcionan las cosas. En síntesis, no me molesto, no me enojo, no me siento ofendido ni ninguneado. Sería como resentirse porque un jurado no premió tu obra, una que lo más probable es que ni haya visto. Pues no. No me enojo porque creo entender cómo funcionan las cosas. Y no se trata de un complejo de superioridad moral; al contrario, se debe a la aceptación de mis limitaciones, de mis barreras y obstáculos, esos con los que tengo que vivir y con los que debo luchar. (Es más, aprovecho ahora para ofrecer mis disculpas a amigos, escritores, editores y periodistas por molestarlos o por apurarlos.)

Pero algo tan sencillo como lo anterior parece resultar arcano para muchísimos escritores. La denuncia del "amiguismo" como lo que impide el justo reconocimiento de nuestro genio no es más que la negación de que probablemente no somos tan geniales como creemos. ¿Que en nombre de la amistad se cometen injusticias? Claro que sí. Tampoco vamos a ser ingenuos y pretender que las redes de amigos son perfectas. Sin embargo, como ha demostrado la antropología, la historia, la neurología y la biología la única manera que los seres humanos hemos avanzado ha sido gracias a la cooperación, y a que nos creemos el cuento.

Los escritores establecemos redes de amigos, contactos, es parte de nuestra labor. No nos sentamos a esperar a que un editor toque a nuestra puerta para ver si tenemos engavetada una obra maestra. Nos hacemos amigos de otros escritores por muchas razones, algunas oscuras y truculentas, no lo neguemos, pero sobre todo porque admiramos en ellos sus ideas, su escritura, su tenacidad o su excelente humor. Nos hacemos amigos porque esperamos aprender algo, y somos felices si logramos aportarles algo. Extraño sería que no intentáramos convencer a los otros de que los libros de nuestros amigos son buenos. ¿Qué clase de amigos seríamos si además de ser capaces de ver los errores en un libro no vemos también sus virtudes? En cualquier caso, se trata de una invitación, nada más. Nadie está obligado a leer los libros de nuestros amigos, pero tampoco debemos crucificar alguien por decir que el libro de su amigo es bueno.

A fin de cuentas, entonces, si sos escritor, olvidate de los críticos perfectos, de los editores justos y misericordiosos, de los escritores que te ayudarán a dar el salto a la gloria. No. Nada de eso existe. Ser un best-seller o un desconocido es solo una estadística, y nada lograrás llorando por los rincones. Lo único que nos define como escritores es que escribimos, y lo único que determina una carrera literaria, desde la más modesta hasta la más extravagante, es el trabajo, y ese trabajo implica redactar textos, someterlos al escrutinio, enviarlos a concursos, a editoriales, a diarios, a revistas, a traductores. Sí, a veces nos molestan a nosotros y otras tantas somos nosotros los que molestamos a otros. Pero solo de esa forma se pueden hacer las cosas, y aún así eso no se nos asegura nada, pues todo se hace dentro de la absoluta certeza de una labor humilde en todos sus extremos.

Pues eso. No dejen de leer la respuesta de Sharlet, cuya conclusión dice así:

I think that’s how most writers—my friends, at least—read. We’re not scholars, nor are we accountable to any “profession.” We don’t read what we “should” or even, necessarily, what’s “best.” We read by hope and hint and free association, because publishing isn’t a meritocracy, it’s a vast, often unjust and always clumsy empire of too many words, including our own. The writers I know survive through the friendship of fellow travelers; first, we read our friends.

[Creo que así es como –mis amigos, al menos– leen. No somos académicos ni respondemos a profesión alguna. No leemos lo que “debemos” o incluso, necesariamente, lo que es “mejor”. Leemos por intuición y asociación libre, porque publicar no es una meritocracia, es un vasto, a menudo injusto y siempre torpe imperio de demasiadas palabras, incluidas las nuestras. Los escritores que conozco sobreviven gracias a la amistad de amigos de viaje; primero, leemos a nuestros amigos.]Comentarios

Published on January 01, 2017 15:26

September 23, 2014

Celebración y epitafio: 14-14

Eso no lo entendí hasta que una visión de la noche me reveló que también son catorce (son infinitos) los mares y los templos. Todo está muchas veces, catorce veces, pero dos cosas hay en el mundo que parecen estar una sola vez: arriba, el intrincado Sol; abajo, Asterión. Quizá yo he creado las estrellas y el Sol y la enorme casa, pero ya no me acuerdo.J.L. Borges, "La casa de Asterión"

Quiso el azar que la cábala funcionara. Solo el nombre de esta casa fue premeditado. Lo demás es producto de la casualidad: empezó un día 14 y termina en el año 14, el doble de siete, los años que cumple. Setenta veces siete. Infinito. Laberinto.

Mis queridos amigos, escasos e inadvertidos lectores, ha llegado la hora. En octubre este blog estará cumpliendo siete años, y qué mejor fecha para su epitafio.

Charles Simic anunciaba que había llegado el tiempo de los poetas menores. Y sí. Los poetas menores abrieron blogs. Pues bien, ahora ha llegado el tiempo de la muerte de esos blogs de poetas menores. Los poetas mayores siguen existiendo, y no tienen problemas con nada de esto.

Entrada 327. Una vez más, gracias a quienes se acercaron a esta casa y a quienes alguna vez comentaron.

Este laberinto no se renovará ni se actualizará más, pero permanecerá abierto para que el tiempo y la maleza lo recorran. Ustedes, descuidados caminantes, también podrán visitarlo, y podrán entrar cuantas veces quieran (o puedan). Ojalá las marcas y los signos aquí desperdigados atestigüen alguna idea, algún atisbo feliz.

14 de octubre de 2007 - 23 de setiembre de 2014Comentarios

Published on September 23, 2014 10:26

April 25, 2014

Buensalvaje 2 y Austerlitz

El número dos de Buensalvaje Costa Rica ya está en las calles. Y es un lujo total. Usted puede conseguir un ejemplar gratuito en Libros Duluoz, en la Alianza Francesa, en la Librería Universitaria o en El Erial, entre otros puntos de distribución. También, puede leerla aquí en pdf. Y por tan solo 10 000 colones puede suscribirse por un año y recibir los próximos número en la puerta de su casa.

Por mi parte, comparto la reseña que escribí para este segundo número. Sobre la novela Austerlitz, de W.G. Sebald.

La identidad es la memoria es la Historia

Una mañana de 1939, un niño llega a Gales, donde es recogido por un pastor calvinista y su esposa, en cuya casa crecerá en medio de la soledad y la pesadumbre. Años después, para este niño, las razones tras los acontecimientos de su vida no son claros, como tampoco lo serán para los lectores, que tendrán que vagar en medio de la bruma junto con un narrador y un personaje igualmente ubicuos. De este modo, el periplo de Jacques Austerlitz es una mirada melancólica por el siglo xxeuropeo, una travesía solitaria y dolorosa.

Si existe una manifestación literaria que ilustre cabalmente lo ominoso según Freud y el concepto del púnctum tal y como lo explica Barthes, dicha manifestación es sin duda Austerlitz, la última novela de W.G. Sebald. Tal es la sensación de extrañeza, de zozobra; tal la “punzada” que sentimos al repasar sus páginas, al ver sus fotografías, como si algo ahí nos impidiera comprender con certeza aquello que el narrador nos dice que dijo Austerlitz, el protagonista.

Como en una suerte de collage, con un estilo que convierte las extensísimas oraciones subordinadas en la marca personal de su autor, asistimos a la construcción de la memoria, ahí, entre las ruinas de un tiempo y de una historia; buscamos una identidad que de alguna manera fue reprimida. Así, con el rumor del holocausto y la tradición judía de fondo intentamos trazar el nombre propio de un hombre que hasta cierto punto nunca ha sabido quién es o cuál es su lugar en el mundo. Ese hombre bien puede ser el niño de la imagen de portada, hombrecillo que nos interpela con su mirada, vestido (¿disfrazado?) de un modo que solo aumenta nuestra extrañeza y nuestra curiosidad.

Austerlitz comparte con otra novela –La misteriosa llama de la reina Loana– el problema de la memoria y del olvido, pero una de muchas diferencias, consiste en que en la narración de Eco, su protagonista pierde la memoria, pero en la casa de su infancia, merced a todos los objetos que en ella se conservan, es capaz de reconstruir su vida. En cambio, en Austerlitz, su protagonista en realidad nunca ha tenido memoria, que significa decir que nunca ha tenido identidad, pero igual va construyendo una historia personal que le permite comprenderse y comprender su (no) lugar en el mundo. Ambas novelas se conforman de manera fragmentaria, rompecabezas en los cuales se funden la prosa y las imágenes.

La metáfora de Austerlitz es la del viajero, variación del mito del judío errante. Un vagar por diversos lugares de manera algo circunstancial y también poco ordenada. Su búsqueda corresponde al silencio. Su viaje es ominoso. En la sala de espera de la Centraal Station en Amberes, en su despacho londinense de Bloomsbury o en su casa de París conversa sobre arquitectura capitalista, y en sus afirmaciones se va tejiendo una aguda filosofía sobre el mundo y una metafísica de la pérdida:

... de un edificio gigantesco como, por ejemplo, el Palacio de Justicia de Bruselas en la antigua colina del patíbulo, nadie que estuviera en su sano juicio podría afirmar que le gustase. En el mejor de los casos, se admiraba, y en esa admiración había ya una forma de espanto porque de algún modo sabíamos naturalmente que los edificios que crecen hasta lo desmesurado arrojan ya la sombra de su destrucción y han sido concebidos desde el principio con vistas a su existencia ulterior como ruinas... (pp. 22-23).

Jacques Austerlitz también redacta notas, toma fotografías, y todo queda reunido en un diario que luego confiará a nuestro narrador, uno que también resulta un personaje opaco, desdibujado, como si la identidad fuera solamente una suerte de imágenes borrosas y sensaciones ajenas.

La prosa de Sebald es proteica, su estilo complejo. Su sintaxis es un gesto grandilocuente y delicado; su lenguaje problematiza el tiempo y el espacio, pero sobre todo, se convierte en un problema identitario:

Si se puede considerar al idioma como una antigua ciudad, como un laberinto de calles y plazas, con distritos que se remontan muy atrás en el tiempo, con barrios demolidos, saneados y reconstruidos, y con suburbios que se extienden cada vez más hacia el campo, yo parecía alguien que, por una larga ausencia, no se orienta ya en esa aglomeración, que no sabe ya para qué sirve una parada de autobús, qué es un patio trasero, un cruce de calles, un bulevar o un puente. Toda la estructura del idioma, el orden sintáctico de las distintas partes, la puntuación, las conjunciones y, en definitiva, hasta los nombres de las cosas corrientes, todo estaba envuelto en una niebla impenetrable. (p. 126).

Austerlitz, con el gesto melancólico de Sebald y su voluntad de estilo, posee vocación de clásico; una novela extraordinaria que también aparenta ser otra cosa, como todas las grandes novelas.

W. G. Sebald, Austerlitz(6.a ed., trad. M. Sáenz), Colección Compactos, Barcelona: Anagrama, 2012, 302 pp. [Primera edición en alemán, Munich: Carl Hanser Verlag, 2001.]Comentarios

Published on April 25, 2014 10:22

April 7, 2014

"El semental ruano", de Robinson Jeffers

Robinson Jeffers (1887-1962), escritor estadounidense. En 1925 se publicó su libro Roan Stallion, Tamar, and Other Poems (New York: Boni and Liveright). Su extenso poema narrativo “El semental ruano” es una cumbre de la poesía del siglo XX. En 2011, el escritor costarricense G.A. Chaves lo incluyó en Fin del continente, su selección y traducción de textos de Jeffers.

El semental ruano

El perro ladró; la mujer entonces se detuvo en el portal, y al oír el hierro golpear la piedra abajo, en el empinado camino, Cubrió su cabeza con un chal negro y se adentró en la leve lluvia; se detuvo en el recodo.Una mujer noblemente formada; erecta y fuerte como una torre nueva; los rasgos estólidos y oscurosPero esculpida en una gracia dura; nariz recta de alto tabique, ojos firmes y amplios, barbilla rellena,Labios rojos; sólo una cuarta parte de ella era indígena; un marinero escocés la había plantado en joven tierra nativa,Española e indígena, veintiún años atrás. La había llamado California al nacer;Tal era su nombre; y luego el marinero enrumbó hacia el Norte.

Oyó los cascos y las ruedas acercarse, mientras subían por elempinado camino.La yegua, inclinándose contra el espacio de sus pechos, se afanó hasta ser vista a la vuelta del húmedo ribazo.La pálida cara del carretero apareció luego, los ojos exhaustos; había fortuna en ellos. Se sentó torcidoEn la silla de la vieja calesa, al tiempo que guiaba a un segundo caballo con un largo cabestro, un ruano, un ruano grandeQue pisaba primorosamente; un semental, a juzgar por el bulto en su cuello. “¿Qué es eso que traés, Johnny?” “El semental de Maskerel.Ahora es mío. Lo gané anoche. Tuve mucha suerte.” Estaba bastante ebrio. “Ahora los demás traerán sus yeguas hasta aquí.Este muchacho es mío. Gané dinero, además, pero no te lo voy a enseñar.” “Johnny, ¿compraste algo paraNuestra Christine? La Navidad es en dos días, Johnny.” “Ay, Dios, se me olvidó,” respondió riendo.“No le digás a Christine que es Navidad; luego le busco algo, tal vez.” Pero California replicó:“He estado con vos cuando has perdido: ya me perdiste una vez, Johnny, ¿te acordás? Tom Dell me tuvo con él dos nochesAquí en la casa: otras veces hemos pasado hambre: ahora que ganaste, Christine tendrá su Navidad.Compartimos tu suerte, Johnny. Dame dinero, que yo voy sola a Monterey mañana,Compro regalos para Christine y regreso por la noche. Y al otro día habrá Navidad.” “Que tengás un húmedo paseo,”respondió élEntre risitas. “Tomá el dinero. Cinco dólares; diez; doce dólares. Comprá dos botellas de whisky de centeno para Johnny.”“Está bien. Voy mañana”.

Él era un holandés proscrito; ni tan viejo, pero reseco por el mal vivir.La pequeña Christine heredó de su raza los ojos azules, y de su vida una frente marchita; desde el portal de la casaElla observaba a su padre dar tumbos al salir de la calesa y guiar con el debido respeto al sementalHacia el nuevo corral reforzado; y dejaba a su esposa quitarle el arnés a la fatigada yegua.

Tormenta en la noche; la lluvia en las delgadas grietas del techo se vertía como el océano en la roca; cayó un truenoPor el estrecho cañón hasta el valle Carmel y se consumió en dirección oeste; Christine seguía bien despiertaCon miedos y asombros; su padre tumbado tan hondamente que ni la tormenta lo movía. El amanecer llega tarde en la oscuridad del año,Más tarde aún en las grietas de un cañón bajo las secuoyas; y California salió de la camaUna hora antes; la yegua estaría cansada; había poca cebada, ¿y por qué tenía JohnnyQue darle toda la cebada a su semental? Eso es lo que él haría. Ella salió de puntillas,Y dejó sus ropas en el cuarto, él se despertaría si ella esperaba a ponérselas, y pasó de la puerta de la casaA la oscuridad de la lluvia; las grandes gotas negras se sentían frías a través del fino camisón, pero la húmeda tierra eraGrata bajo sus pies desnudos. Había un agradable aroma en el establo; y resultaba grato moverse apaciblemente,Tocar dulcemente las cosas con la dócil inclinación del cuerpo desarropado. Encontró una caja,La llenó con cebada seca y dulce y la llevó hasta el viejo corral. La pequeña yegua suspiró profundamenteHacia el barandal en la húmeda oscuridad; y California, al regresar a la casa entre dos secuoyas,Escuchó las felices quijadas moliendo el grano. Johnny podría ocuparse de los cerdos y las gallinas. Christine la llamóCuando entró en la casa, y volvió a dormirse bajo su mano. Dejó el húmedo camisón de dormir en el respaldar de unasillaY se introdujo en la habitación para recoger sus ropas. Un tablón crujió, y él se despertó. Ella se sostuvo impávidaMientras le oía dar vueltas en la cama. Cuando él se aquietó ella se detuvo ante sus zapatos, y él dijo suavemente,“¿Qué hacés? Regresá a la cama.” “Es tarde. Voy para Monterey, tengo que apurarme.”“Vení a la cama primero. He estado fuera por tres días. Ya te di dinero, pero si luego te lo quito, entonces¿Qué vas a hacer en el pueblo?” Ella suspiró con aspereza y regresó a la cama.

Él, entonces, al levantar sus propias manos de la cama,Sintió la fría curva y la firmeza del costado de ella, y a medio levantarse la tomó de su largo cabello húmedo.Ella se resistió y, para apresurar el acto, fingió deseo; hacía mucho tiempo que no lo sentía, excepto en sus sueños.La ebriedad del día anterior lo había dejado flojo y exigente; ella notó, al voltear su cabeza tristemente,

Que las ventanas estaban de reluciente gris con el amanecer; élla abrazaba quieto, deteniéndose para hablar del semental.Al final la dejó ponerse sus ropas. Nítida luz diurna sobre las colinas empinadas;Gris resplandeciente en la nube sobre las copas de las secuoyas; el torrente de primavera cantó recio; las ruedas de la calesaResbalaron en el légamo profundo, y continuaron moliendo las piedras lavadas a la vera del camino. Al bajar la pendiente,el río rugoso ocultaba el vado.Hay que seguir por el cauce de piedra: ella conocía el caminopor sauces y alisos: la yegua se detuvo en medio de la corriente,Tiritaba, y el agua que era de su mismo color lavaba hasta los rastros; pero California sacóSus pies del remolino y los dejó sobre la silla de la calesa, blandió el azote sobre el agua amarilla Y condujo hacia el camino.

Toda la mañana las nubes corrieron hacia el Norte como un río. Hacia el mediodía seespesaron.Cuando California lo encaró, al regreso de Monterey, el viento del sur estaba pesado con lluvias uniformes.Ella miró hacia el mar desde el fondo del valle; rayos rojos pregonaban el ocaso desde un berrido de vendaval.Nube sobre Lobos, el ocaso suroeste del solsticio. El crepúsculo vino pronto, pero la cansada yeguaLe temía más al camino que al azote. Milla tras milla de lento crepúsculo gris.

Entonces, tan repentina, sobrevino la oscuridad.“Christine estará dormida. Es Nochebuena. El vado. ¡Esa hora de luz desperdiciada en la mañana!”No podía ver nada; dejó las riendas descansar en el guardafangos y supo al fin que había llegado al río por el entrabamiento de las ruedasY el declive del camino. Ruido de ruedas en las piedras, chapoteos de los cascos en el agua; unmundoDe sonidos; a ciegas; el apacible trueno del agua; la yegua resoplaba, hundiendo su cabeza, uno lo sabe,Para buscar dónde asentar el paso en la negrura bajo la corriente. El rumorar y crujir del viento marinoEn el furor de sauces invisibles. La yegua se quedó quieta; la mujer le gritó; prescindió del azote,Pues un salto en falso la haría perder el rastro del vado. Se irguió. “Las cosas de la bebé,” pensó California,“Bajo el asiento: el agua cubrirá el piso”; y levantándose en medio del aguaInclinó el asiento; sacó la muñeca, las gallinas de madera pintada, el oso de lana, el libroIlustrado, la caja de dulces: todo lo sacó de debajo del asiento y lo guardó, temblando,Bajo sus ropas, cerca de sus pechos, bajo los brazos; las esquinas de las cajas de cartónPenetraban su carne suave; pero con un pedazo de cuerda hecho un cinto y asido de los hombrosTodo se hizo rápido. La yegua estaba quieta como si durmiera en medio del agua. Entonces CaliforniaExtendió una mano sobre la corriente y le tocó un anca; la húmeda y sólida convexidad del ancaSe estremeció como el latido de un gran corazón. “¿Qué estásesperando?” Pero el contacto con la superficie del animalHabía despertado un sueño, había oscurecido un peligro real con una ilusión de peligro. “¿Para qué? Para que el sementalacuáticoSe abra camino en la corriente, para eso es que el anca se tensa, para salir él partiendo la espuma hacia los lados, los cascosDelanteros en el aire, para triturarme a mí con el carruaje y retorcerse sobre su mujer.” Ella entonces blandió el azote;

La yegua se precipitó hacia delante. La calesa se arrastró de lado: ¿se habría salido ella? ¿Nadando? El chapoteo indicaba

que no.La conductora, por un mero instinto prensil, se aferró de la armazón lateral del asiento y sintió la fuerzaDel agua retorciéndose en sus rodillas, pero no su frialdad, que rompía en la cinturaSobre su cuerpo. Habían girado. La yegua había girado corriente arriba y estaba afanándose de nuevo hacia el aguamenos profunda.California entonces dejó caer su cabeza entre sus rodillas, sin haber visto nada, sintiendo el peligro,Y sintió el peso bruto de una rama de aliso, y a las ligeras hojas colgantes que rozaban su cuello dobladoComo los dedos de un niño. La yegua salió con violencia del agua y se detuvo en el declive del vado. La mujer bajóEntre las ruedas y buscó su cabeza. “Pobre Dora,” la llamó por su nombre, “ya, Dora. Tranquila,”Y la hizo andar, era posible dar la vuelta por el margen, de cara al apacible trueno de agua.Ella se arrastró con manos y rodillas, buscando los surcos, y emplazó las ruedas sobre ellos. “Vos podés ver, Dora.Yo no. Pero esta vez lo lograrás.” Se subió al asiento y gritó con furia. La yeguaSe detuvo, con sus dos patas delanteras en el agua. Ella la tocócon el azote. La yegua se echó hacia delante y se detuvo.California entonces recurrió a la oración: “Pequeño Jesús,Querido Niño Jesús que has nacido esta noche, con tu cabeza brillanteComo velas de plata. Yo también tengo una bebé, una niña. Vos llevabas luz dondequiera que ibas.Niño Jesús, dame luz.” La luz fluyó: rosa, dorada, grávido púrpura, y ocultó el vado como una cortina.El apacible trueno de agua era un ruido de plumas de alas, las persianas del paraíso se levantaban suavemente.El niño a flote sobre el resplandor tenía cara de recién nacido, mas los ángeles tenían cabezas de aves, cabezas de halcones,Se inclinaban sobre el bebé y tejían una red de alas a su alrededor. En su pequeña y regordeta mano, él sosteníaUna pequeña serpiente de ojos dorados, y California pudo ver

claramente sobre el resplandor inferiorLas orejas aguzadas de la yegua, una filosa horquilla negra contra la brillante caída de la luz. Pero cesó; la luz del cieloEspantó a la pobre Dora. Ella se echó para atrás; se meció para salir del agua,Y casi volcó la calesa al darse vuelta y arrastrarse de regreso; el hierro de las ruedas gimió en los pedrejones.

Entonces California, entre sollozos, trepó por las ruedas. Sus ropas húmedas y los juguetes guardados en ellasLa arrastraban con su peso; se deshizo de la capa y el vestido y puso las cosas de la bebé en la calesa;Fue a sacar el whisky de Johhny de debajo del asiento; lo envolvió todo en el vestido, botellas y juguetes, y lo amarróEn un fajo para cargarlo en su espalda. Al quitar los arneses a la yegua, se hirió los dedosContra las entumecidas fajas y las húmedas hebillas. Se ató el fajo a los hombros, con las tirasAtravesadas en sus pechos, y montó al animal. Se llevó la carga a la cintura y la anudó, los desnudos muslos Ávidamente asidos a los costados de la yegua, su piel desnuda sobre la húmeda grupa, y se aferró a la crin con su manoderecha,La rienda del freno hecha un lazo en la otra. “Dora, el bebé teda la luz.” El deslumbrante resplandorPosó sus alas sobre el vado. “Dulce Niño Jesús, danos la luz.”Cataratas de luz y cantos en latínSe hicieron sentir entre los sauces; la yegua resopló erguida: el rugir y el trueno del agua invisible;La noche se batía abierta como una bandera, brotando entre destellos; la cara del niño lo envolvía todo; el aguaGolpeaba en sus zapatos y calcetas hasta los muslos desnudos; y sobre ellos algo como una bestiaSe plegaba en su vientre; la agitación y terquedad de la yegua que nadaba; el arrastre, la succión del agua; la luzEnceguecedora por encima donde antes no había nada, en la garganta de la oscuridad; el choque de los cascos delanterosGolpeaban el fondo, la lucha y el ascenso ondoso de las ancas.

Sintió el agua correr por ellaDesde los hombros; escuchó el gran esfuerzo y el resuello en la respiración de la yegua, escuchó las herraduras triturando lagrava.Cuando al fin California llegó a casa el perro en la puerta la olfateó sin ladrar; tanto Christine como JohnnyEstaban durmiendo; ella no había dormido en horas, pero encendió el fuego y se arrodilló pacientemente frente a él,Al tiempo que secaba y alistaba los preciados regalos para la mañana de Navidad.

Ella odiaba (pensó) al engreído semental.De seguro reclinaría las grandes y uniformes masas de su pecho en el barandal, mientras sus ojos marrón rojizo destellaban alos blancos crecientes,Entonces lo admiraba, pero lo odiaba por ser tan inútil, por existir sólo para adornarLa vanidad de Johnny. Los caballos eran una cría barata. Si tan solo pudiera correr libre, pensó ella,Y agitar sus rojas crines de ruano como una bandera sobre las colinas desnudas.

Un hombre trajo una yegua en abril;Así que California, aunque deseaba mirar, permaneció con Christine dentro de la casa. Cuando la niña comenzó a impacientarseLa madre le narró una vez más el milagro del vado; su oración al Niño JesúsEn Nochebuena cuando venía camino a casa con los regalos; la aparición, las luces, el canto en latín,El trueno de plumas de alas y agua, el niño resplandeciente, las cataratas de esplendor que caían en la oscurana. “¿Un bebito?,” preguntó Christine, “¿Dios es un bebé?” “El hijo de Dios. Era su cumpleaños.Su madre se llamaba María: también a ella le rezamos: Diosvino a ella. Él no fue hijo de un hombre Como nosotras. Dios era su padre: ella era la esposa del semental —qué cosas digo— la esposa de Dios,”Ella se lamentó, mientras hacía a Christine a un lado y andaba sobre los tablones del piso. “A ella se la ha llamado benditaEntre las mujeres. Era tan buena, y muy amada.” “¿Ella era vecina de Dios?” “Él viveEn lo alto, sobre las estrellas; entre las desnudas colinas azules del firmamento”. Una imagen iluminóSu mente: las rojas crines del ruano se batían como una bandera sobre las colinas desnudas, y se apresuró a decir, “Él esComo un gran hombre que sostiene al sol en su mano.” Sus palabras traicionaban a su mente, “Pero nadieSabe, sólo el resplandor y el poder. El poder, el terror, el fuego ardiente la cubrían...”“¿No se habrá quemado, mami?” “Ella era tan buena yadorable , era la madre del pequeño Jesús.Si sos buena nada podrá herirte.” “¿Qué pensaría ella?” “Ella amó, no le daban miedo los cascos— digo,Las manos que habían creado las colinas, el sol y la luna, y el mar y las grandes secuoyas, la terrible fortaleza,Ella se entregó sin pensarlo.” “¿Sólo viste al bebé, mami?” “Sí, y a los ángeles a su alrededor,El voraz resplandor sobre el negro río.” Tres veces había ido hasta la puerta, y otras tantas había regresado,Y ahora la mano que se había agarrado tres veces de la perilla de la puerta, con toda precaución, retorció la telaDel vestido de la niña que había estado remendando. “Ay, ay, lo rompí.” Le soltó un golpe a la niña y luego abrazóferozmente al pequeño y rubio cuerpo lánguido.

EntróJohnny con su cara enrojecida como si hubiese estado cerca Del fuego, sus ojos triunfantes. “Ya terminé”, dijo, mirando a Christine con malicia. “Voy a bajarAl valle con Jim Carrier; me debe cinco dólares, le cobré quince, y sólo traía diez en su bolsillo.Tiene uvas en su finca, tal vez traiga un barril de vino rojo en lugar del dinero. Mañana vuelvo.Mañana en la noche te cuento —eh, Jim,” se echó a reír sobre su hombro, “Te decía que mañana en la noche le muestro A ella como trabaja el muchachote colorado, el grandote. Cuando regrese.” Ella no respondió nada, tan sólopermanecióFrente a la puerta, sosteniendo la manita de su hija, en la vereda de sol entre las secuoyas,Mientras Johnny ataba la yegua tras la calesa de Carrier, y una vez que trajo la montura y el freno los tiróBajo el asiento. La yegua de Jim Carrier, la baya, permanecía con la cabeza caída y echó a andar lentamente, los hombresSe reían de ella y le gritaban; sus voces se podían oír desde abajo de la pendiente, incluso cuando ya se había extinguidoEl ruido de las ruedas con sus aros de hierro entre las piedras. Entonces se podría oír el murmullo del viento en las altassecuoyas,El tintinear de un arroyo en abril, inmerso en su cauce.

La humanidad es el comienzo de la carrera; yo digo queLa humanidad es la horma que debe ser quebrada, la corteza que debe ser despedazada, el carbón que irrumpe en fuego,El átomo a separar.

La tragedia quebranta el rostro del hombre y hace salir de él un fuego blanco; la visión que loengaña y lo llevaA excederse, el deseo que lo lleva a excederse, el crimen innatural, la ciencia inhumana,Ojos perforados en la máscara; amores salvajes que burlan los muros de la naturaleza, la ciencia que se mofa de los reparos,Inteligencia inútil de lejanas estrellas, conocimiento sombrío de los demonios giratorios que conforman un átomo,Estos rompen, estos perforan, estos deifican, alaban a su Dios ruidosamente con voces despiadadas: Él no aprueba laalabanzaEn una forma humana, él, que camina desnudo como un relámpago en el Pacífico, que ata al sol con los planetas,El corazón del átomo con los electrones: ¿qué es la humanidad

en este cosmos? Para él, el últimoY más pequeño indicio de un rastro en las heces de la solución; para sí misma, la horma que debe ser quebrada, el carbón Que irrumpe en fuego, el átomo a separar.

Una vez que se durmió la niña, luego de que la noche con pies de leopardoSe hubiese escurrido hacia el océano, California redujo la intensidad de la llama en la lámpara y se escurrió tambiénde la casa.Se movía suspirando, como un fuego libre, de un lado para el otro en el terso piso cerca de la puerta.Escuchaba susurrar y sacudirse en las altas secuoyas al viento nocturno que corre valle abajo como una aspiración hecha enun tubo Bajo el clima despejado; escuchaba el tintinear del arroyo de abril en lo profundo de su cauce.Enfriados por la noche, los olores que los caballos habían dejado tras ellos llegaban hasta sus fosas nasales; la nocheBlanqueaba la colina desnuda; coyotes salidos de su manada aullaban amargamente cerca del río contra la luna saliente;Entonces California corrió hacia el viejo corral, el establo vacío donde dejaban a la yegua,Y se reclinó, magullando sus pechos en la baranda, sintiendo palidecer el cielo. Cuando la luna alcanzó la cima de lacolinaSe escabulló hacia la casa. La niña respiraba tranquila. ¿Dormir?, se dijo. Cristo se le había aparecido la noche deNavidad.Las colinas brillaban abiertas para la enorme noche de la luna de abril: ¿vacías, vacías,Las vasta espaldas redondas de las colinas desnudas? Si uno fuese a ascender a lo alto, ¿no vería al Padre en personaFraguando su noche, de piernas cruzadas, el puño en la barbilla, de cuclillas en la última cúpula? Es más probableverloSaltar en las colinas, sacudiendo las rojas crines del ruano como una bandera en las colinas desnudas. Ella apagó la vela.Cada fibra de su carne tembló con languidez cuando llegó a la puerta; le faltó fuerza para vagarA pie por el brillo de la colina, bien arriba, bien arriba... la odiosa cara de un hombre le había arrebatadoLa fuerza que hubiera requerido, el establo estaba vacío. El perro la siguió, ella lo tomó por el collar,Lo arrastró con feroz silencio hasta la puerta de la casa y lo dejó atado adentro.

Afuera era de día y ella se apresuró sin vacilar por el sendero, a través del oscuro margen y latrenzada broza de los robles,Hacia el lugar abierto de un mirador de la colina. La oscura fortaleza del semental la había escuchado venir; ella lo escuchóResoplar el aire encendido por sus narices, lo miró moverse como un león en el blanco lago De luz de luna a lo largo del maderamen de la cerca, sacudiendo la caída nocturnaDe las grandes crines; su fragancia llegó hasta ella; ella se apoyó en la cerca;Él se alejó, produciendo con sus cascos un suave trueno en el hollado suelo.El salvaje amor lo había hollado, su lucha con la extraña, la vergüenza del díaLo había grabado en fango y polvo cuando los pesados espolonesTiraban de sus costados. “¡Ah, si pudiera resistirte!Si tuviera la fuerza. Oh, gran Dios que vino a María, que tan gentilmente viniste. Pero yo lo cabalgaréColina arriba, si me bota, si me atropella, ¿no es acaso mi deseo Soportar la muerte?” Se subió a la cerca, presionando su cuerpo contra la baranda, temblando como con fiebre,Y cayó adentro en la suave tierra. El caballo no la amenazó con sus dientes ni evitó su llegada,Y, levantando su mano con cuidado hasta la erguida cabeza, ella tomó la correa del frenoQue colgaba bajo la temblorosa quijada. Desenlazó el cabestro del alto vigor del cuelloY del arco en que colgaba la crin de nube tormentosa con viva oscuridad. Él se detuvo; ella golpeó sus pechosEn el duro hombro, con un brazo sobre la grupa, el otro bajo la masa de su garganta, y murmuró Como una paloma de montaña, “Si pudiera resistirte.” Sin modo, sin auxilio, un golfo en la naturaleza. Ella musitaba, “Vení,Vamos a andar por la colina. Oh bello, Oh bello,” y lo llevó Hasta el portón y arrojó las trancas por el suelo. Él agachó su cabezaPara husmear las trancas; y mientras estuvo allí quieto, ella, asiéndose de las crines y de la cruz del lomo con toda la contracción Y fuerza repentina de su ágil cuerpo, saltó, se aferró con fuerza y quedó montada. Él ya había sido montado antes; noLuchó contra el peso pero corrió como una piedra en caída;Bajó la ladera hasta el cristal lunar de la corriente, y tendida sobre el cuello del animalElla sentía las ramas de los árboles volar sobre ella, vio el muro de los chaparrosAcabar su mundo: pero él se devolvió allí, las enmarañadas ramasRasparon la rodilla derecha de ella, los grandes hombros inclinadosBregaban en la ladera, subiendo, subiendo la serena colina. El deseo había muerto en ella Con el primer galope, la caída mortal, pero ahora revivía,Ella sentía entre sus muslos el esfuerzo del gran motor, los apresurados músculos, la dura prestancia,Mientras cabalgaba sobre el salvaje y rozagante vigor del mundo. Tras haber superado él la espesura, se enrumbóhacia el EsteCorriendo con menos ímpetu; y ahora al fin sintió el cabestro cuando ella tiró de él; ella lo guiaba hacia arriba;Él se detuvo a pastar en el gran arco altivo de la colina, el silencioso calvario. Un bosque de robles enanosSubía por la otra ladera desde la oscuridad del desconocido

cañón más allá; el último de sus arbustos golpeado por el vientoSe arrastraba hacia lo alto, y California, dejándose caer de la montura, amarró en él al caballo. Ella se irguió entonces,Estremeciéndose. Enormes tejidos de luz de lunaSe extendían desde la altura. El espacio, la ansiosa blancura, la vastedad. Distante más allá de lo imaginable, el relucienteocéanoPosaba leve como una niebla a lo largo del rellano y el dudoso fin del mundo. Breves vapores destellaban, y pequeñasOscuridades en el lejano cuadro bajo los pies simbolizaban el bosque y el valle; pero el aire era el elemento, los arcos Y agujas de aire saturadas de luna.

Aquí está la soledad, aquí en el calvario, ninguna concienciaMás que el posible Dios y el césped segado, ningún testigo, ningún ojo más que aquel desfigurado, la pasada plenitudde la luna.Dos figuras en la resplandeciente colina, la mujer y el semental, ella se arrodilla ante él, en intermitente adoración.Él siega el césped, moviendo sus cascos, o levantando su larga cabeza para contemplar el mundo,Tranquilo y poderoso. Ella rezó en voz alta “Oh, Dios, no soy tan buena como debiera, Oh, miedo, oh, fortaleza, me hearrastrado vilmente.¡Johnny y otros hombres me han poseído, y oh, limpio poder! Heme aquí,” dijo ella, y cayó postrada ante él,Arrastrándose hacia sus cascos. Estuvo ahí tendida un largo rato, como si durmiera, al alcance de los cascos delanteros,sollozando. Él rehuyóLa cabeza y el cuerpo tendido de ella. Retrocedió al principio; mas luego se sirvió de la hierba que crecía cerca de los hombros de ella.

La pequeña y oscura cabeza bajo sus narices: una pequeña piedra redonda, con un olor humano, y una negra cabelleraque crecía en ella:

El cráneo guardaba la luz adentro: no era posible para ojos algunosSaber qué cosas palpitaban y brillaban bajo las suturas de ese cráneo, o si una concha llena de relámpagosHabía amedrentado la fortaleza del ruano, y éste hubiese roto las amarras, chillando, en corrida hacia el valle.

El átomo que rompe los confines,De núcleo a sol, de electrones a planetas, con un reconocimientoQue no eleva oraciones, se iguala a sí mismo, el todo para el todo, el microcosmosQue no ingresa y no permite ingresar, en más igualdad, más absolutamente, más increíblemente conjugadoCon el otro extremo y grandeza; apasionadamente perceptivo de la identidad...

Mientras tanto el fuego Lanzaba figuras y símbolos, mitos raciales se formaban y disolvían en él, los espectrales soberanos de la humanidadQue sin ser son incluso más reales que aquello que les dio vida, y que sin tener forma, forman eso que los hace:Los nervios y la carne pasan como las sombras, los limbos y las vidas como sombras, estas sombras perduran, estas sombrasA las que los templos, las iglesias, los afanes y las guerras, las visiones y los sueños han sido dedicados:Desde el fuego en la pequeña roca redonda que el negro musgo cubrió, un hombre crucificado se retorcía de angustia;Una mujer cubierta por una bestia enorme en cuyas crines hicieron nido las estrellas, el sol y la luna eran sus ojos,Sonreía bajo la insufrible violación, su garganta hinchada con la tormenta y las motas de sangre destellabanEn los dilatados labios; una mujer —no, un agua oscura, hendida por brotes de relámpagos, y luego de un tiempo¿Qué salió a flote del agua surcada, un bote, un pez, un globo de fuego?

Tenía alas, la criatura,Y voló contra la fuente de relámpagos, cayó quemado desde

una nube hasta el agua sin fondo...Figuras y símbolos, fortalezas del fuego, jugaban en su mente; pero el blanco fuego era la esencia,El ardor en la pequeña concha redonda que cubría el cabello negro, que reposaba cerca de los cascos en lo alto de la colina.

Ella se levantó al fin, desanudó el cabestro; caminó mientras guiaba al semental; dos figuras, mujer y semental,Bajaron desde el silencioso vacío del domo de la colina, bajo la catarata de luz de luna.

La noche siguiente hubo luna entre las nubes. Hacia la noche Johnny había regresado medio borracho, y CaliforniaQue por años lo había conocido sin amarlo ni aborrecerlo, esa noche lo odiaba; había dejado a la pequeña Christine Jugar a la luz de la vela mucho después de la hora de dormir; pero la niña finalmente cayó dormida en el pisoJunto al perro; Johnny le ordenó “Llevala a la cama.” Ella juntó a la niña contra sus pechos, la dejó acostadaEn el cuarto contiguo, y la arropó entre cobijas. La ventana se veía blanca, la luna había salido. La madreSe acostó junto a la niña, pero al rato Johnny llegó y se detuvo en la puerta. “Vení a beber.” Él había traídoDos garrafas de vino guindadas a la montura, como parte del pago por los servicios del semental; un pichel llenoEstaba sobre la mesa, y California fue hasta ella y tristemente bebió un vaso. El whisky, pensó,Lo habría tumbado hasta el día siguiente; pero este vino rojo y ralo... “Que pasemos una linda velada,” rió él, vertiéndolo.“Un vaso más y te muestro lo que nuestro colorado muchachón hizo.” Ella se dirigió hacia la puerta de la casa, y los ojos deél La siguieron, y ella regó sobre la mesa un poco de vino tras llenar el vaso. Cuando llegó hasta el tablado del pisoÉl escuchó y miró. “¿Quién ensartó al cerdo?” murmuró él estúpidamente, “aquí hay sangre, aquí hay sangre,” e hizocorrer sus dedos

Entre el lago rojo a la luz de la lámpara. Mientras él miraba chilló la puerta, ella se había deslizado hacia fueraY él, con su boca encorvada como la de un fauno, imaginaba la persecución bajo las solemnes secuoyas, la jadeanteY débil víctima atrapada en un rincón oscuro. Él apuró su vaso y salió entreLas moteadas sendas de luz de luna. Ningún sonido más que el del arroyo de abril. “Hey Bruno,” llamó él, “buscala.Bruno, andá a buscarla.” Al rato el perro entendió y fue a buscar, con el hombre detrás suyo.Cuando California, agachada bajo un arbusto de roble hacia arriba de la casa, los escuchó acercarse, se arrojóEn la abierta ladera y corrió colina abajo. El perro le ladró a los tacones, complacido con el juego, pero JohnnyLos siguió en silencio. Ella corrió hasta el corral nuevo, vio al sementalMoverse como un león entre el maderamen de la cerca, el oscuro y arqueado cuello se sacudía el velo nocturnoDe las grandes crines; ella se lanzó boca abajo y se retorció bajo las vallas, los cascos del animal producíanUn apagado trueno en la tierra suave al huir de ella. Ella se irguió en el centro del corral, jadeando, pero JohnnySe detuvo al llegar a la cerca. El perro pasó por debajo, y al ver al semental moverse y a la mujer permanecer quieta,Bailó tras la bestia, con fintas y arremetidas de sus blancos dientes. Cuando Johnny vio el formidable vigor oscuroRetroceder ante el perro, trepó sobre la cerca.

La pequeña Christine había despertado tan pronto su madre la dejó,Pero seguía acostada a medio dormir. Y en su duermevela vio el océano venir desde el OesteY cubrir la tierra, y a través de aguas claras miró la copa de las secuoyas. Escuchó crujir la puertaY advirtió la casa vacía; su corazón removió su cuerpo, sentada sobre la cama, y al escuchar al perroSe deslizó hacia donde la luz entraba por la rendija de la puerta. La abrió, el cuarto estaba vacío,

La mesa era un lago rojo bajo la luz de la lámpara. Su color le pareció terrible,Ya había visto ese jugo rojo gotear en el hocico de un coyote al que su padre había disparado un día en las colinasY al que luego trajo a casa sobre su montura: miró el rifle sobre la repisa: seguía intacto:Corrió hacia la puerta, el perro estaba ladrando y la luna brillaba: conocía bien el olor del vinoPero el color la atemorizaba, tanto como la casa vacía, y se fue por la colina bajo la blanca senda de luz de lunaEn pos del amigable ruido del perro. Pudo ver en el corral del gran caballo, a la altura del promontorio en la colina,Negro sobre blanco, la oscura firmeza de la bestia, la furia danzante del perro, y a los otros dos.Uno huyó, otro lo siguió; el grande se cargó, irguiéndose; uno cayó bajo sus cascos delanteros. La niña escuchó a su madreGritar: sin pensarlo corrió a la casa, arrastró una silla más allá del pozo rojo y subió hasta alcanzar el rifle,Logró bajarlo y de alguna forma lo arrastró a través de la puerta y por la colina, sollozando bajo el duroPeso. Su madre estaba por la baranda del corral, la niña le dio el arma. Hacia el costado más lejanoEl perro centelleaba ante el precipitado semental; en medio del espacio el hombre, moviéndose despacio, reptando como un gusano Herido, arrastraba su cuerpo poco a poco hasta la cerca. Entonces California, dejando reposar el rifle sobre El barandal, y sin dudarlo, sin vacilaciónBuscó el encabritado cuerpo del perro, y cuando éste se irguió, le disparó. Se retorció, rodó y se quedó quieto.“Mami, ¡le diste a Bruno!” “No pude distinguir con esta luz de luna,” respondió tranquilamente. Se detuvoY miró, con la culata del rifle en el suelo. El semental empezó a dar vueltas, libre ya de su tormento, el hombreSe tambaleó sobre sus rodillas, gimiendo en un tono ligero y amargo como el de un pájaro, y el trueno del ruanoAzotó; los cascos no dejaron nada con vida y los dientes despedazaron los residuos. “Mami, ¡dispará, dispará!”Aún así, CaliforniaSe quedó mirando cuidadosamente, hasta que la bestia, tras haber satisfecho toda su furia, estiró al máximo su cuello, con la cabeza en alto,Y retorció el labio superior entre sus dientes, bostezando con obsceno disgusto sobre —no ya un hombre—Una mancha en el lago lunar de la tierra: entonces California, movida por alguna oscura fidelidad humana,Levantó el rifle. Cada célula nerviosa de su mente encendida de estrellas cayó de su sitioEn un grito interno: disparó tres veces antes que las ancas se aplastaran hacia los lados, las patas delanteras se entiesaron,Y el hermoso vigor se asentó en la tierra: ella se volvió hacia su pequeña hija, convertida en la máscara de una mujerQue ha asesinado a Dios. El viento nocturno viraba, y el olor del vino regado se disipaba colina abajo desde la casa.*

* La disposición del texto es fiel al libro

Robinson JeffersTraducción: G.A. Chaves

“El semental ruano” [título original: “Roan Stallion”], Robinson Jeffers, Fin del continente. Antología mínima(trad.: G.A. Chaves; pres.: Robert J. Brophy), San José: Editorial Germinal, 2011, pp. 25-43.

Otros poetas

Comentarios

Published on April 07, 2014 12:17

March 31, 2014

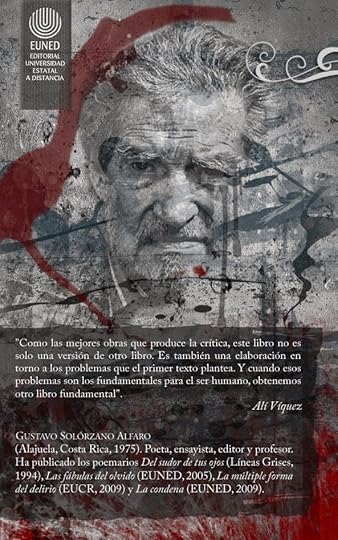

A cien años del nacimiento de Octavio Paz

Hoy, 31 de marzo, se celebran cien años del natalicio de Octavio Paz (1914-1998), simple y sencillamente, uno de los escritores más importantes del siglo XX. En La Casa de Asterión queremos unirnos a esta fiesta. Por eso compartimos con ustedes una versión de las conclusiones de mi libro La herida oculta. Del amor y la poesía. Una lectura del poema "Carta de Creencia", de Octavio Paz (San José: Euned, 2009, 240 pp.).

A manera de coda

Árbol adentro Creció en mi frente un árbol.Creció hacia adentro.Sus raíces son venas,nervios sus ramas,sus confusos follajes pensamientos.Tus miradas lo enciendeny sus frutos de sombras son naranjas de sangre,son granadas de lumbre. Amaneceen la noche del cuerpo.Allá adentro, en mi frente,el árbol habla. Acércate, ¿lo oyes?

Octavio Paz Árbol adentro, 1998b, p. 751

Amor y poesía

¿No es cosa extraña que de tantos poetas que han hecho himnos y cánticos en honor de la mayor parte de los dioses, ninguno haya hecho el elogio de Eros, que sin embargo es un gran dios?

Platón“Simposio (Banquete) o de la erótica”, Diálogos, 1975, p. 354

Al iniciar el banquete, Erixímaco recuerda la indignación de Fedro debido al hecho de que no existan cantos dedicados a Eros. Erixímaco propone entonces, con el ánimo de pagar tributo al amor, se discuta en la mesa sobre tal tema (Platón, 1975). Esta fábula nos remite nuevamente a nuestro contexto y a uno de los puntos de partida del presente trabajo: el amor está de lado, censurado, apartado, exiliado de todo sistema de pensamiento y de sí mismo. Sin embargo, no podemos menos que aceptar que justamente esa es (y debe ser) su condición. De otra manera, sería apenas un discurso acaparado por el poder, por las instancias burocráticas, tal y como sucede con el comercio, Hollywood y demás. Muchos dirán (incluso resulta curioso que en el mundo griego no hubiese) que eso no es cierto, que el amor es un tema cotidiano. Y tienen razón. Del amor se habla, pero en su visión doxológica, como tarjeta postal o souvenir. Del amor como cuestionamiento, como transgresión (sexualidad y erotismo incluidos), se erige una prohibición, un veto.

Cuando Octavio Paz habla de amor y poesía, sus alcances se elevan por encima del tema en sí y alcanzan el terreno de la ética, del valor del ser humano, un ser humano despojado de su humanidad (por la religión, la economía, la política y la tecnología): la apuesta de Paz es por la dimensión individual y comunitaria del ser humano como ser social y ser histórico. Castañeda, en su ensayo “Sed de otredad”, analiza bastante acertadamente estas cuestiones:

¿Por qué amamos a esta persona y no a otra? Esa es la nota individualizada del amor. En esa duda se encierra su singularidad enigmática y conflictiva. "La exigencia de exclusividad es un gran misterio". El amor es una prueba de individualidad. Es un modo de husmear en la incógnita que encarna cada uno. Pienso que Paz buscó en la palabra alma una sugerencia al interrogante en torno al principio del amor. En ella se apoya para rebatir a los nuevos profetas de la inteligencia artificial, aunque podría pensarse que algo religioso se insufla al evocar esa noción equívoca. Pienso que la otra voz, la del poeta, protesta ante la imagen de una sociedad dominada por el pensamiento tecnológico. La imaginación poética se rebela, y en su insurrección redime una evocación poética, el romance entre psiquis y eros como raíz de la vida. No cabe duda que la cuestión principal en La llama doble no era el significado de la pasión amorosa ni la disyuntiva entre erotismo y amor, Octavio Paz confabula un testimonio en defensa del valor de la persona. Y cuál mejor que uno donde apela al sentido de la persona amada, como afirmó en una línea que es todo un aforismo, "el amor es una apuesta, insensata, por la libertad. No la mía, la ajena. (Castañeda, 1998)

Entonces, al problema del origen, del destierro primero que nos convierte en seres en falta, deseantes, insatisfechos, Octavio Paz agrega la problemática de nuestro tiempo. Su estética es una estética de afirmación, de construcción, basada en la crítica de los significantes que posibilitan la existencia del ser como ser cultural. Su poesía es analogía, abrazo y aceptación: si fuimos despojados del origen, seremos capaces de reconstruir un paraíso propio, con la palabra y a pesar de la palabra. El amor y la poesía son solamente discursos, textos sumados al conjunto mayor de todos los textos del mundo, pero capaces de hacernos vislumbrar, aunque sea por un segundo, la maravilla del Edén: “Porque la poesía, que parte de la consciencia de nuestra mortalidad, nos lleva a la contemplación de la inmortalidad del amor” (Paz, 1971, p. 8). La poesía es el reverso de la palabra, su vacío fatal; el amor es el reverso del alma, la nada absoluta; pero también ambos son génesis, fecundidad: hacen brotar de nuestros labios, en la palabra y en el beso, el acorde perfecto, la música universal que nos hace deleitarnos, contemplar la eternidad y aceptarnos, unos a otros, en este mundo: “En uno de sus libros más hermosos, El loco amor, Breton ha puesto de relieve la naturaleza absorbente, total, del amor único: «delirio de la presencia absoluta en el seno de la naturaleza reconciliada.»” (Paz, 1971, p. 147).

Nuestro trabajo ha intentado observar todos esos detalles, escuchar los ecos perdidos en la aurora del mundo; ha intentado hablar de dos tipos de discurso que, sustentados en el lenguaje, nos hacen dudar de él y nos hacen crear. El amor como una herida oculta que nos corroe, como una flor de sangre: dualidad mortal. La poesía como una vida y una visión.

Por otro lado, la lectura de “Carta de creencia” (1998a) nos ha hecho entender de qué manera se fusionan el discurso poético y el discurso amoroso. El texto, entendido como metapoesía, avanza más allá de sus postulados para ubicarnos en una atmósfera particular, única. Este poema es una manera de ver el mundo y de entender el mundo. Este poema es el mundo, un universo, un conjunto de metáforas y analogías. Octavio Paz lleva al límite la conjunción de los géneros, de los estilo, de las filosofías: La llama doble (1995) y “Carta de creencia” son una y la misma, dos caras de una moneda, dos extremos que en el tiempo circular se confunden y se tocan, se trastocan: el ensayo paciano es poético y es una apuesta por la dimensión del ser humano en su coyuntura existencial y social; su poesía es reflexión y una manera de entendernos y aceptar la comunión de los opuestos. La poética paciana une ética y estética; como para los románticos, la poesía es una forma de vida y una forma de arte. Su poesía encierra el germen de su propia construcción. Cada poema y cada ensayo van dejando las huellas, las marcas de su estructura. “Carta de creencia” es un testamento, es la cara oculta y pública de Octavio Paz: quién soy y quién quiero ser, de qué modo me presento al mundo y en qué creo. El poema es el ser humano transfigurado, el verbo hecho carne, el ser humano convertido en naturaleza, de nuevo y para siempre: el ser humano es árbol, río, piedra, ave y montaña; sueño, tristeza, dolor y alegría: hombre y mujer abrazados, el andrógino reencontrado.

“Carta de creencia” es un poema extenso, de estructura compleja, con juegos de puntuación y distribución gráfica que abren el abanico de ofertas del significado. Es El Poema de Octavio Paz, con mayúscula; su declaración de bienes, la defensa de su derecho a la imaginación: “… lo que quiero decir, simplemente, es que el artista trasmuta su fatalidad (personal e histórica) en un acto libre. Esta operación se llama creación; y su fruto: cuadro, poema, tragedia. Toda creación transforma las circunstancias personales o sociales en obras insólitas. El hombre es el olmo que da peras increíbles” (Paz1971, p. 7). Sí, el poeta habla, transmuta las palabras, es el alquimista del verbo (Rimbaud y su legión aguardan) y Paz ha hecho lo propio con este poema. Árbol adentro (1998c) es su legado poético más profundo, más personal y más desgarrado, a la vez su canto de alegría y plenitud más acabado: castillo de lenguaje, comunidad de metáforas, proliferación de los signos: palabra en el tiempo y contra el tiempo.

En Los hijos del limo (1998b), Paz analiza el periplo de la poesía moderna, desde los románticos hasta los poetas del siglo XX. En esa curva histórica observa cómo la analogía pretende reconciliarnos con la naturaleza y cómo la ironía desnuda tal analogía. Paz apuesta entonces por la posibilidad de inventar el mundo: “cree” en la analogía. En “Carta de creencia” propone que la mirada es más fecunda que la palabra misma, es una estética y una ética que nos llevan al silencio, pero no al silencio estéril, sino al silencio original de las cosas, cuyo rumor se extiende por los montes y los mares: “Lo inexpresable, ciertamente, existe. Se muestra, es lo místico” (Wittgenstein, 2000, p. 183). Es curioso que un filósofo como WittgensteinEn La llama doble Paz elabora largas digresiones sobre el momento histórico de finales del siglo XX, con sus vueltas y revueltas hacia el futuro y sus aspiraciones tecnócratas. Paz establece que el siglo XX (y debemos agregar la Modernidad) arrojó de su seno todo lo que no fuese científico, y así, cuando creía haber derribado los ídolos con el mazo de la razón, descubre, entre asombrado y triste, que las artes, la filosofía y la religión no pueden estar exiliadas, sino que deben formar parte del debate continuo, de la discusión de las ideas, como ejercicio de la libertad del ser humano.

La necesidad de regodearnos en un paraíso no tiene por qué ser metafísica, puede ser sencillamente humana, en este tiempo, aquí y ahora. A fin de cuentas, el tiempo siempre es el tiempo del ahora, tiempo del comienzo y por lo tanto tiempo de nuevas oportunidades: “La muerte no es un acontecimiento de la vida. No se vive la muerte. Si por eternidad se entiende, no una duración temporal infinita, sino intemporalidad, entonces vive eternamente quien vive el presente. Nuestra vida es tan infinita como ilimitado es nuestro campo visual (Wittgenstein, 2000, p. 179).

La respuesta final sobre las facultades del amor y la poesía para devolvernos al paraíso se resuelven en un tono revelador y casi mágico (aunque sin abandonar su lado irónico). Enrico Mario Santí, amigo y prologuista de Octavio Paz, nos dice:

El tomo 14 incluye el poema "Respuesta y reconciliación", que Paz publica en 1996, pero que en realidad empieza a escribir a fines de 1995. Ese texto tiene una peculiaridad: se trata, a un tiempo, del último poema extenso que escribió Paz y uno de dos (el otro, como se sabe, es "Piedra de sol") al que dedica, de todos los poemas en su vasta obra, una crónica de su composición. Eso demuestra la importancia que su autor le concedía. Originado en su lectura de libros de cosmología, que tratan el origen y finalidad del universo, el poema es una respuesta a la terrible pregunta de Quevedo: ¿qué respuesta nos debe la vida? La respuesta de Paz: ninguna. Su poema responde "a una antiquísima pregunta y una reconciliación con nuestro destino terrestre". La reconciliación es con el orden del mundo, incluyendo la muerte: "todos y todas, todo/ es hechura del tiempo que comienza y se acaba". La reconciliación de Paz, que proféticamente incluye a su propia muerte, ocurrida apenas dos años después, abarca, en primer lugar, la capacidad espontánea del ser humano de crear con el lenguaje: "Árbol de sangre, el hombre siente, piensa, florece/ y da frutos insólitos, palabras./ Se enlazan lo sentido y lo pensado,/ –tocamos las ideas: son cuerpos y son números." Y, en segundo lugar, se reconcilia con lo opuesto, el silencio, vale decir, el agotamiento del tiempo, suyo y del universo: (Santí, 2001) “El hombre y la galaxia regresan al silencio./ ¿Importa? Sí/ –pero no importa:/ sabemos que ya es música el silencio/ y somos un acorde del concierto." (Paz, 1996, citado por Santí, 2001)

Parábola y silencio

La verdad de los pensamientos aquí comunicados me parece, en cambio, intocable y definitiva. Soy, pues, de la opinión de haber solucionado definitivamente, en lo esencial, los problemas. Y, si no me equivoco en ello, el valor de este trabajo se cifra, en segundo lugar, en haber mostrado cuán poco se ha hecho con haber resuelto estos problemas.

Ludwig Wittgensein Tractatus logico-philosophicus, 2000, p. 13

Desde Barthes y Lacan, hasta Kristeva y Derrida, la percepción performativa del lenguaje proviene en gran parte de la escritura japonesa. Las nociones (que muchos consideran nihilista) sobre el vacío, provienen del budismo zen.

“Carta de creencia” es un híbrido, a hojarcadas entre la poesía y el aforismo, entre la filosofía y la religión. En tanto una ética y una estética, representa no solo una disolución del significado sino de los estilos. Como vimos al principio, Paz cuestiona sus orígenes en el inicio de su obra ensayística, pues bien, ya para el momento en el que escribe “Carta de Creencia”, ese cuestionamiento lo ha llevado ha poner en entredicho todas nuestras nociones y verdades sobre el mundo.

Ese itinerario es el viaje de la evaporación del significado, porque esa es la tarea del poeta, su maldición y su destino:

El poeta no es el que nombra las cosas, sino el que disuelve sus nombres, el que descubre que las cosas no tienen nombre y que los nombres con que los llamamos no son suyos. La crítica del paraíso se llama lenguaje: abolición de los nombres propios; la crítica del lenguaje se llama poesía: los nombres se adelgazan hasta la transparencia, la evaporación. En el primer caso, el mundo se vuelve lenguaje; en el segundo, el lenguaje se convierte en mundo. Gracias al poeta el mundo se queda sin nombres. Entonces, por un instante, podemos verlo tal cual es –en azul adorable. Y esa visión nos abate, nos enloquece; si las cosas son pero no tienen nombre: sobre la tierra no hay medida alguna(Paz, 1990, pp. 96-97).

Los signos ya ni siquiera están en rotación, simplemente se desvanecen en el momento justo en el que surgen. Para cuando algo es pronunciado ya se ha desintegrado en la marea infinita de los nombres. El lenguaje aparece entonces como selva, las palabras son lianas que se enroscan, como la serpiente emplumada: “Manchas: maleza: borrones. Tachaduras. Preso entre las líneas, las lianas de las letras, Ahogado por los trazos, los lazos de las vocales. Mordido, picoteado por las pinzas, los garfios de las consonantes. Maleza de signos: negación de los signos. Gesticulación estúpida, grotesca ceremonia. Plétora termina en extinción: los signos se comen a los signos” (Paz, 1990, p. 39).

El lenguaje se ha extinguido: es su propia trampa. Las palabras aparecen y resurgen para desaparecer en el mismo momento. Si la poesía intentó en algún momento devolver al ser humano al estado paradisíaco, luego también produce el efecto contrario: la poesía vuelve habitable el mundo pero nos lo muestra en su faz más terrorífica. Igual que en el poema “Blanco”, la página es apenas una posibilidad de creación. Las páginas son vacíos, espacios del sueño imposible de la cultura.

Llegamos así, finalmente, a la gran encrucijada del siglo XX, a la crisis del pensamiento. El siglo XX fue el escenario de la decadencia occidental, entendida esta dialécticamente, con Hegel, como la realización de su proyecto en la historia, y no cínicamente como pretenden algunos, como el fin absoluto. Esta decadencia fue anunciada (y de algún modo propiciada) por Nietzsche y culminada por los intelectuales franceses en los años setenta. Es ya un lugar común seguir hablando del descrédito de la razón o del fin de la historia. Hoy sabemos que la tragedia del ser humano es inherente a su condición. Lo que cabe preguntarse es hacia dónde nos dirigimos.Al principio hablábamos del silencio, y es que la caída de los absolutos (proceso provechoso, históricamente hablando) se ha instaurado hoy como una doxa, es el pan común con el que pretendemos alimentarnos. Esto nos ha llevado a un callejón sin salida donde se supone que no hay más allá; sin embargo, justamente ahí radica el punto de giro, se abren las opciones: consumirnos en el silencio o buscar nuevas formas de hablar. Así de radical, pues nos encontramos en un momento crucial para Occidente: o definitivamente aceptamos el fin de todas las estructuras, o empezamos a articular nuevamente un discurso que nos permita continuar. Esto se ha intentado, diferentes movimientos artísticos tratan de generar esos discursos al apropiarse de prácticas que en su momento se habían desechado. Estas tendencias, como la transvanguardia italiana, que desde los años setenta volvía al figurativismo en plástica; o la escuela filosófica de Frankfurt, la cual, desde los años sesenta miraba hacia los puntos inconclusos de la Ilustración; los poetas españoles y mexicanos, quienes en los años noventa empezaron a escribir sonetos al mejor estilo barroco; o los poetas costarricenses que surgen en esa misma década y que no comulgan con la antipoesía o la tal llamada poesía urbana, sino que despliegan sus versos entre lo clásico y lo maldito, lo que demuestran es que la posmodernidad puede ser asertiva y no solamente cínica, puede retar a la analogía y a la vez jugar con lo irónico. Los discursos no se repiten, cada vez son nuevos, los discursos no se acaban, cada vez producen más. Pero que no caigamos nuevamente en el espejismo, la ilusión o la quimera del progreso o del avance, sino que como Sísifo, anunciemos lo inútil de las causas últimas, pero traigamos con nosotros el goce estético de cada día.

Por todo lo anterior, la figura de Octavio Paz se vuelve más relevante y actual cada día, porque a él, esta crisis de Occidente no lo lleva al nihilismo (como afirmáramos en la introducción), tal y como sucede, casi inevitablemente, en Europa. En él, en su ensayística y en su poética, se da la culminación de todo proyecto: la poesía ha llegado a cuestionar absolutamente todas las estructuras que conforman esto que llamamos cultura, hasta llegar a la estructura primordial: el lenguaje. El movimiento de Paz, primero por ubicarse a sí mismo y al ser mexicano en su primer libro, hasta desubicar al universo en sus últimos trabajos y en sus poemas, converge en un momento que para muchos puede ser lúgubre y para otros premonitorio de cosas nuevas por venir. Octavio Paz es regeneración, reelaboración constante de ese lenguaje del universo, de ese lenguaje que es universo, El vacío es constituyente del mundo, no su negación o su término. La evaporación del signo o su degeneración en garabato son inherentes a la naturaleza del lenguaje. El lenguaje ha caído en decadencia, pero entendida esta, ya dijimos, en sentido Hegeliano: ha llegado a su plenitud. Salto al vacío, callejón sin salida. ¿Hacia dónde caminar ahora? ¿Hacia dónde enrumbarnos? Si no podemos explicar (decir, nombrar) el mundo, ¿debemos acatar la ley del silencio? En estos momentos de la historia de Occidente los “ismos” no dejan de proliferar. Nos hemos dado cuenta de que en la base de toda transformación social o artística está la transformación del lenguaje. Los diversos feminismos han llegado a plantear la necesidad de buscar una forma de hablar que deje de ser patriarcal; actualmente, estas necesidades se entroncan con las necesidades de grupos que representan a las minorías o a los marginados y la poesía misma ésta urgida de una renovación o una revuelta, tan solo para citar algunos ejemplos. Si las cosas no son así, ¿significa que debemos entregarnos al reino del silencio, que de alguna manera es el reino oscuro de la muerte? El propio Paz advierte sobre este nuevo reino, sobre esta época que hemos dado en llamar posmoderna. Con la caída de los absolutos se han despertado los antiguos odios tribales. ¿Debemos callar o erigir nuevos relatos que sustenten la historia y la cultura? A lo mejor callar no sea tan terrible. La mística sería entonces la respuesta: evaporación del sujeto, negación del lenguaje: en el silencio, ahí donde surge lo inexpresable e incomunicable, podremos acceder de una vez por todas a la verdad (¿existe?). Inventar de nuevo los relatos sería correr el riesgo de simplemente repetir la historia, pero debemos saber que el camino, al igual que el libro de arena o la máquina de los signos es siempre distinto y siempre cambiante. La necesidad de un nuevo lenguaje se patentiza. Pero ¿es posible? “Maleza se convierte en desierto, algarabía de silencio: arenales de letra. Alfabetos podridos, escrituras quemadas, detritos verbales. Cenizas” (Paz, 1990, p. 39). La jungla verbal se desvanece: también es desierto. En ese desierto podemos reconstruir. El paisaje mexicano es también la imagen de la constante reconstrucción, pero siempre sobre ruinas: de Tenochtitlan al Distrito Federal. Reconstrucción: conjunción con el pasado, no abolición y desmemoria. La obra de Octavio Paz traza un círculo perfecto. La serpiente emplumada toca su cola e inicia el vuelo. Del cuestionamiento sobre la identidad al planteamiento y apertura de un nuevo orden de cosas que están por suceder. Latinoamérica es ese espacio nuevo, esa página en blanco de un nuevo anuncio. Solo aquí tenemos aún la posibilidad del sufrimiento y la utopía juntas, en el mismo y preciso instante:

El cristianismo desplazó al tiempo cíclico de los paganos: la historia no se repite, tuvo un principio y tendrá un fin; el tiempo sucesivo fue el tiempo profano de la historia, teatro de las acciones de los hombres caídos, pero sometido al tiempo sagrado, sin principio ni fin [...] El tiempo nuevo, el nuestro, es lineal como el cristiano pero abierto al infinito y sin referencia a la eternidad [...] Tiempo irreversible y perpetuamente inacabado, en marcha no hacia su fin sino hacia el porvenir. (Paz, 1991, p. 16)

Ese porvenir se abre con signo de esperanza pero también con signo de interrogación. Por ahora solo nos queda la aporía, la paradoja, el posible fluir de las diferencias. Y en el justo momento en que digo esto, pienso en algo distinto y veo un rayo de sol atravesar la arboleda que se extingue apenas la nombro, la digo...

Notas

ReferenciasCastañeda, J. C. (1998). “Octavio Paz: sed de otredad”. Etcétera, n. 277 (revista digital). En .

Paz, O. (1991) Convergencias. Barcelona: Seix Barral.

______. (1990). Corriente alterna (19.ª ed.) México D. F.: Siglo Veintiuno Editores.

______. (1971). Las peras del olmo. Barcelona: Seix Barral.

______. (1995) La llama doble (5.ª ed.). Barcelona: Seix Barral.

______. (1998a). Los hijos del limo (5º ed.). Barcelona: Seix Barral.

______. (1998c). Obra poética (1935-1988). Barcelona: Seix Barral.

Platón. (1975). Diálogos(15º ed.). México D. F.: Editorial Porrúa.

Santí, E. M. (s. f.). “Between the yogi and the commissar: Octavio Paz and “The bow and the lyre”. En Working papers, n.º 186, The Wilson Center.

Wittgenstein, L. (2000). Tractatus logico-philosophicus. Madrid: Alianza Editorial.Comentarios

Published on March 31, 2014 06:54

March 5, 2014

¿Qué significa la "renuncia" de Johnny Araya?

Cuando Rodrigo Arias renunció a sus aspiraciones presidenciales (pues no quería pasar por una convención interna en su partido), imaginé que su objetivo era empezar a desprestigiar a Johnny Araya (algo que en efecto empezó a hacer), con el fin de que tuviese este que renunciar, y ya sin tiempo, el PLN tuviera que recurrir a Arias para erigirlo en candidato único. Al final, eso no sucedió tal cual, pero todos sabemos que los hermanos Arias, junto con otros grupos, como los socios del Grupo Nación S.A. hicieron lo posible por zancadillear a Johnnyto.

Ahora, a las puertas de una segunda ronda, el que renuncia es Johnny Araya. Y el tufo no nos puede dejar indiferentes. Es de esperar que lo que se está planeando es la misma estrategia: restar legitimidad -desde el vamos- a un futuro gobierno de Luis Guillermo Solís y del PAC, y a la vez, enfocar todos los esfuerzos en imposibilitar el buen funcionamiento de su gestión y en terminar de desmantelar el estado benefactor. Si lo lograban (o lo logran), los Arias y el PLN se aseguran (o aseguraban) un nuevo gobierno en el 2018.

Ese mismo panorama, pero aún peor, era el que se vaticinaba para Villalta, con el agravante de que él y su partido no tendrían muchos aliados en los grupos de poder. Ante tal escenario, uno puede asumir que al menos la tradición del PAC y sus allegados históricos tiene más capacidad para afrontar los problemas y más posibilidad de diálogo, con miras a evitar un colapso del país.

En esta coyuntura, varias cosas debemos tomar en cuenta: a) constitucionalmente, un candidato no puede renunciar, b) Johnny simplemente dejará de hacer campaña, pero seguirá siendo elegible, c) por ello, hay que redoblar esfuerzos para lograr que Solís obtenga una mayoría que no deje duda alguna, d) el PAC tiene que ser muy inteligente y pensar muy bien sus estrategias, para enfrentar el posible vendaval y lograr salir adelante, con un gobierno que dé confianza y permita avizorar un futuro mejor para Costa Rica.

Hoy toca luchar por ese proyecto, hoy toca estar atentos a las “estrategias fatales” del PLN y sus esbirros, hoy toca pensar y repensar muy bien las cosas, imaginar de nuevo una Costa Rica solidaria y próspera para todos sus habitantes, y negar de una vez por todas la continuidad del miedo y la violencia social que hemos ido gestando durante varias décadas.

Luis Guillermo Solís, presidente, contra los intereses insensibles de los grupos de poder; Luis Guillermo Solís, presidente, con todo un país que lo apoya.Comentarios

Published on March 05, 2014 10:54

February 14, 2014

"Judas", una antología de poesía tica en Guatemala

El año pasado, la editorial Catafixia, de Guatemala, publicó una antología de poetas costarricenses: Judas. 12 + 1 poetas nacidos en Costa Rica después de 1970. La selección y el prólogo estuvo a cargo del escritor, editor y crítico Juan Murillo.

Los autores inlcuidos son Esteban Ureña, Alfredo Trejos, Laura Casasa, Angélica Murillo, G. A. Chaves, Felipe Granados, Paula Piedra, Gustavo Solórzano-Alfaro, Luis Fernando Gómez, Joan Bernal, Silvia Piranesi, William Eduarte y María Montero.

Aquí está la página de la editorial, donde podrá descargar esta antología en pdf de forma totalmente gratuita Comentarios

Published on February 14, 2014 11:38

January 30, 2014