Sergio Gutiérrez Negrón's Blog, page 29

February 4, 2014

el principio del uso, que es el final del paganismo y la magia, dixit baudrillard

[image error]

The separation from Nature under the sign of the principle of production is fully realized by the capitalist system of political economy, but obviously it does not emerge with political economy. The separation is rooted in the great Judaeo-Christian dissociation of the soul and Nature. God created man in his image and created Nature for man’s use. The soul is the spiritual hinge by which man is God’s image and is radically distinguished from the rest of Nature (and from his own body): ‘Uniquely in its Western form, Christianity is the most anthropocentric religion the world has ever known. In absolute contrast to ancient paganism and oriental religions, Christianity not only institutes a dualism of Man and Nature but also affirms that God’s will is that man exploit Nature according to his own ends.’

Rationality begins here. It is the end of paganism, animism and the ‘magical’ immersion of man in nature, all of which is reinterpreted as superstition. (‘Rational’ Marxism makes the same error by reinterpreting it in terms of the ‘rudimentary’ development of productive forces.) Hence although science, technology, and material production subsequently enter into contradiction with the cultural order and dogmas of Christianity, nonetheless their condition of possibility remains the Christian postulate of man’s transcendence of nature. This is why a scientific movement does not emerge in Greece. Greek rationality remains based on a conformity with nature radically distinguished from the Christian rationality and ‘freedom’ based on the separation of man and nature and on the domination of nature.

This separation immediately establishes not a work ethic (of material domination and production) but an ethic of asceticism, suffering, and self-mortification: an ‘other-worldly’ ethic of sublimation, in Max Weber’s expression. Not a productive morality but a fixed order is outlined, in which well-being is to be ‘earned.’ And this is an individualist enterprise. The passage from the ascetic to the productive mode, from mortification to labor, and from the finality of welfare to the secularized finality of needs (with the Puritan transition at the origin of capitalism where work and rational calculation still have an ascetic, intra-worldly character and an orientation toward well-being) changes nothing in the principle of separation and sublimation, repression and operational violence. Well-being and labor are both well within the realm of ends and means. From ascetic practices to productive practices (and from the latter to consumer practices) there is thus desublimation; but the desublimation is only a metamorphosis of repressive sublimation. The ethical dimension is secularized under the sign of the material domination of nature.

Christianity is thus on the hinge of a rupture of symbolic exchanges. The ideological form most appropriate to sustain the intensive rational exploitation of nature takes form within Christianity during a long transition: from the 13-14th century when work begins to be imposed as value, up to the 16th century when work is organized around its rational and continuous scheme of value—the capitalist productive enterprise and the system of political economy, that secular generalization of the Christian axiom about nature. But this revolution of the rational calculus of production which Weber noted is not the beginning; it is prefigured in the Christian rupture. Political economy is only a kind of actualization of this break.

Jean Baudrillard, The Mirror of Production (1973 en francés, '75 en inglés)

The separation from Nature under the sign of the principle of production is fully realized by the capitalist system of political economy, but obviously it does not emerge with political economy. The separation is rooted in the great Judaeo-Christian dissociation of the soul and Nature. God created man in his image and created Nature for man’s use. The soul is the spiritual hinge by which man is God’s image and is radically distinguished from the rest of Nature (and from his own body): ‘Uniquely in its Western form, Christianity is the most anthropocentric religion the world has ever known. In absolute contrast to ancient paganism and oriental religions, Christianity not only institutes a dualism of Man and Nature but also affirms that God’s will is that man exploit Nature according to his own ends.’

Rationality begins here. It is the end of paganism, animism and the ‘magical’ immersion of man in nature, all of which is reinterpreted as superstition. (‘Rational’ Marxism makes the same error by reinterpreting it in terms of the ‘rudimentary’ development of productive forces.) Hence although science, technology, and material production subsequently enter into contradiction with the cultural order and dogmas of Christianity, nonetheless their condition of possibility remains the Christian postulate of man’s transcendence of nature. This is why a scientific movement does not emerge in Greece. Greek rationality remains based on a conformity with nature radically distinguished from the Christian rationality and ‘freedom’ based on the separation of man and nature and on the domination of nature.

This separation immediately establishes not a work ethic (of material domination and production) but an ethic of asceticism, suffering, and self-mortification: an ‘other-worldly’ ethic of sublimation, in Max Weber’s expression. Not a productive morality but a fixed order is outlined, in which well-being is to be ‘earned.’ And this is an individualist enterprise. The passage from the ascetic to the productive mode, from mortification to labor, and from the finality of welfare to the secularized finality of needs (with the Puritan transition at the origin of capitalism where work and rational calculation still have an ascetic, intra-worldly character and an orientation toward well-being) changes nothing in the principle of separation and sublimation, repression and operational violence. Well-being and labor are both well within the realm of ends and means. From ascetic practices to productive practices (and from the latter to consumer practices) there is thus desublimation; but the desublimation is only a metamorphosis of repressive sublimation. The ethical dimension is secularized under the sign of the material domination of nature.

Christianity is thus on the hinge of a rupture of symbolic exchanges. The ideological form most appropriate to sustain the intensive rational exploitation of nature takes form within Christianity during a long transition: from the 13-14th century when work begins to be imposed as value, up to the 16th century when work is organized around its rational and continuous scheme of value—the capitalist productive enterprise and the system of political economy, that secular generalization of the Christian axiom about nature. But this revolution of the rational calculus of production which Weber noted is not the beginning; it is prefigured in the Christian rupture. Political economy is only a kind of actualization of this break.

Jean Baudrillard, The Mirror of Production (1973 en francés, '75 en inglés)

Published on February 04, 2014 06:39

January 31, 2014

el monstruo que vive en marte, una nota periodística de 1908

Una nota curiosa que encontré mientras hacía mi investigación en la Hemeroteca Nacional en México el verano pasado, y no pude sino transcribirla. Fue publicada por El diario del hogar el 5 de septiembre de 1908 (Año XXVII, número 10, 176, tomo 53, número 304).

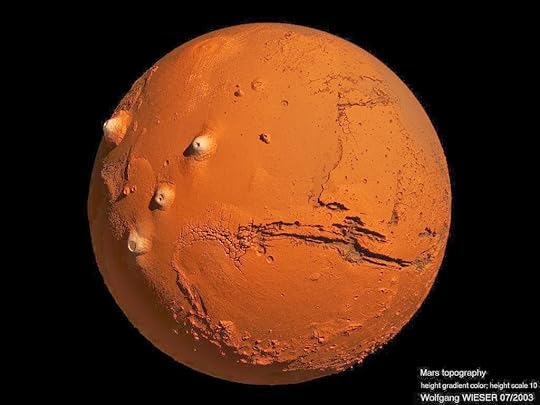

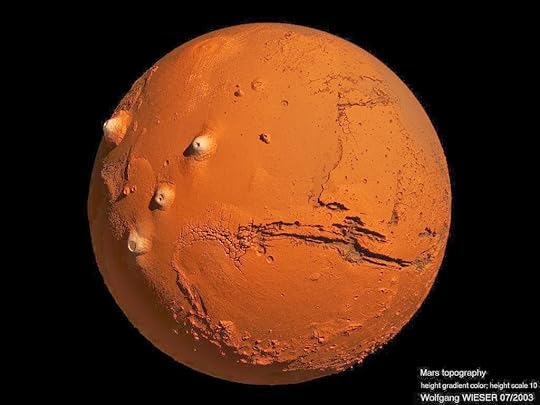

Una de las primeras "rendered images" del planeta rojo.

Una de las primeras "rendered images" del planeta rojo.

El monstruo que vive en Marte

Acaso la más extraordinaria de las hipótesis, que acerca del planeta Marte se han establecido, es la que un inglés, Mr. E.H. Hanking, ha publicado en un periódico científico de Londres. Es una teoría espantosa, una idea extraña y emocionante, según la cual, Marte está habitado, no por millones de séres más ó menos humanos, dotados de una inteligencia superior, sino por un sér único, un pulpo enorme cuyos inmensos tentáculos, abrazando todo el planeta, aparecen á nuestra vista bajo la forma de líneas, de esas líneas enigmáticas que veníamos llamando canales.

Podrá creerse ó no esta hipótesis, pero lo cierto es que su autor la defiende con argumentos que revelan profundos conocimientos científicos. Según su teoría, el gigantesco pulpo debe su origen á las condiciones físicas y climatológicas de Marte. Opinan Mr. Hanking, que en todos los planetas ha comenzado la vida por masas gelatinosas flotando como espuma sobre la superficie de los martes; una poción de influencias extrañas, y principalmente, las marcas y las corrientes, hacen que esta substancia viva, se transforme y desarrolle en innumerables individuos separados, ó se organice en un solo individuo de dimensiones gigantescas.

En la tierra, donde las marcas son muy vivas merced á la influencia de la luna, y donde la relativa proximidad del sol da mayor intensidad á las perturbaciones atmosféricas, los mares primitivos estaban de tal manera agitados, que la formación de un ser vivo único, resultaba imposible, y las energías vitales se partieron entre multitudes incalculables de seres relativamente pequeños.

En Marte, por el contrario, la ausencia de un gran satélite y la menor fuerza de la radiación solar permitieron que el mar permaneciese en un estado de tranquilidad que dió lugar á que la primitiva materia orgánica se desarrollase bajo la forma del todo enorme

Andando el tiempo, cuando el mar que primitivamente cubría por completo al planeta Marte desapareció dejando sólo algunas lagunas y mares pequeños, la masa protoplásmica cambió su organización en conformidad con alteraciones del medio, y se transformó en el pulpo imaginado por Mr Hanskin, pulpo más bien vegetal que animal.

Dado un organismo vegetal, se comprende su existencia sobre un planeta sin reproducirse en forma de individuos separados. Las partes que no pueden resistir la influencia del medio, perecen y son asimiladas por otras que gozan mayor resistencia y están mejor adaptadas á los constantes cambios por que pasa el planeta. De esete modo, el misterioso organismo sobrevive á todos los cambios experimentados por Marte al ir secándose poco á poco.

Es muy probable, que el ingenioso inglés se haya inspirado para su teoría, en los dibujos astronómicos de Marte, en los cuales se ve claramente una extraña mancha, á veces denominada Ojo de Marte, y que, efectivamente, tiene algo del aspecto de un ojo de ppulpo. Pero no es á esto solamente á lo que el inglés se atreve. Va todavía más allá, y piensa que algo parecido ocurrirá en laq tierra cuando se sequen los mares. Un monstruo vegetal análogo al pulpo marciano, se desarrollará de las plantas del mar de los Sargazos, y extenderá suis enormes brazos sobre la superficie del planeta que habitamos.

Published on January 31, 2014 16:43

January 29, 2014

los comentarios, una columna

Esta columna fue publicada en el miércoles, 29 de enero del 2014 en El nuevo día.

Una vez un amigo brasileño me dijo que para saber qué opinaba gran parte de un país debía leer las secciones de comentarios de los periódicos y revistas de mayor circulación. Para él, la naturaleza abierta y desestructurada de la red ofrecía un vidrio apto para ver la fermentada psiquis de sus compatriotas.

Al principio, como toda sentencia “pop”, me pareció acertada. Después de todo, seguimos siendo primos de Zolá, y el pesimismo social se nos da como segunda naturaleza.

Entrar a la sección de comentarios de los artículos que leo por Internet termina siempre frustrándome y deseando que lo virtual fuese duro y que hubiese equivalente alguno a tirar la puerta o enganchar el teléfono de golpe.

Normalmente, las secciones de comentarios albergan las opiniones más retrógradas posibles. Casi siempre sigo leyendo porque no puedo creer la cantidad de personas que, opinando sobre un caso de violación o de un robo, terminan culpando a la víctima, o hasta defendiendo al agresor. A esto se le añade, a diario, los latigazos más fuertes de una homofobia tajante, que deja poco de espalda y mucho de sangre. Lo mismo con ese clasismo violento que atribuye todos los males de la sociedad a los menos pudientes, negándose radicalmente a ver la estructura que ahí los tiene.

En estos días, he comenzado a pensar que la premisa misma de la sentencia del brasileño estaba equivocada, que las secciones de comentarios dicen mucho menos de lo antes estipulado. En los 70, Jo Freeman argüía que, del mismo modo que no había objetividad periodística ni libertad de mercado, tampoco había tal cosa como un grupo desestructurado. En cualquier grupo abierto terminaba dominando una estructura informal en la que ciertas relaciones de poder eran invisibilizadas. Lo llamó “la tiranía de la falta de estructura”.

Algo similar ocurre en Internet. La naturaleza abierta y desestructurada de la Red no es sino un espejismo. Si insistimos en que los comentarios permiten ver algo, quizás podríamos concluir someramente que ese algo sólo es la cantidad de idiotas tiranos que tienen acceso a un teclado, y a una conexión de Internet, por supuesto.

Una vez un amigo brasileño me dijo que para saber qué opinaba gran parte de un país debía leer las secciones de comentarios de los periódicos y revistas de mayor circulación. Para él, la naturaleza abierta y desestructurada de la red ofrecía un vidrio apto para ver la fermentada psiquis de sus compatriotas.

Al principio, como toda sentencia “pop”, me pareció acertada. Después de todo, seguimos siendo primos de Zolá, y el pesimismo social se nos da como segunda naturaleza.

Entrar a la sección de comentarios de los artículos que leo por Internet termina siempre frustrándome y deseando que lo virtual fuese duro y que hubiese equivalente alguno a tirar la puerta o enganchar el teléfono de golpe.

Normalmente, las secciones de comentarios albergan las opiniones más retrógradas posibles. Casi siempre sigo leyendo porque no puedo creer la cantidad de personas que, opinando sobre un caso de violación o de un robo, terminan culpando a la víctima, o hasta defendiendo al agresor. A esto se le añade, a diario, los latigazos más fuertes de una homofobia tajante, que deja poco de espalda y mucho de sangre. Lo mismo con ese clasismo violento que atribuye todos los males de la sociedad a los menos pudientes, negándose radicalmente a ver la estructura que ahí los tiene.

En estos días, he comenzado a pensar que la premisa misma de la sentencia del brasileño estaba equivocada, que las secciones de comentarios dicen mucho menos de lo antes estipulado. En los 70, Jo Freeman argüía que, del mismo modo que no había objetividad periodística ni libertad de mercado, tampoco había tal cosa como un grupo desestructurado. En cualquier grupo abierto terminaba dominando una estructura informal en la que ciertas relaciones de poder eran invisibilizadas. Lo llamó “la tiranía de la falta de estructura”.

Algo similar ocurre en Internet. La naturaleza abierta y desestructurada de la Red no es sino un espejismo. Si insistimos en que los comentarios permiten ver algo, quizás podríamos concluir someramente que ese algo sólo es la cantidad de idiotas tiranos que tienen acceso a un teclado, y a una conexión de Internet, por supuesto.

Published on January 29, 2014 04:26

January 28, 2014

las utopías y las épocas, dicen goodwin y taylor

Utopias of place, describing a better

present elsewhere, of which More’s is the classic example, may seem to teach us

a less direct lesson, but they carry the implication that the ideal

civilization could exist here and now. The choice of location for a utopia has

followed fashion: utopias of the Elsewhere being popular in the sixteenth and

seventeenth centuries, thanks to the proliferation of traveler's tales at the

time; in the nineteenth century, the predominance of theories of history and

stadial theories made it more necessary to locate the ideal society in time,

and to relate it to the present through a historical narrative, even while

implying that the train of events could be hastened by activism; the latter

view being shared, in effect, by Fourier and Marx.

Goodwin, Barbara and Keith Taylor. The Politics of Utopia: A study in theory

and practice. New York: St. Martin’s Press, 1982

Published on January 28, 2014 03:52

January 17, 2014

La cultura occidental como agujero y cañón, dixit Jorge Portilla

No sabemos qué es la cultura occidental. Sólo

sabemos que hay que defenderla; y esto es un mal comienzo. Porque por esta vía

tendríamos que acabar dando de ella una definici'pn semejante a la que define a

un cañón como un agujero rodeado de acero. La cultura occidental vendría a ser

entonces una especie de agujero rodeado de cañones.

Conclusión alarmante que nos invita a abandonar de inmediato toda reflexión

sobre la cultura occidental, e incluso toda reflexión sobre cultura. Si no es

que terminamos abandonando toda reflexión, sin más.

Jorge Portilla. Columna en el periódico Excélsior,

28 de diciembre de 1958.

Published on January 17, 2014 20:00

January 8, 2014

manos en la masa

Imagen de ThinkStock

Algunos de mis momentos más felices en los pasados

cuatro años de trabajo académico han sucedido cuando me he descubierto leyendo

un texto académico que repentinamente quiebra la división ficticia entre

interés académico e interés literario y me coge con las manos en la masa en lo

que sea que esté escribiendo al momento, o cuando me ayuda a entender lo que

estoy haciendo cuando hago lo que hago, o, también, cuando me motiva a empujar

un poquito más para poder hacer lo que realmente quise hacer en primer lugar.

Por suerte, y hasta la fecha, siempre ha sucedido cuando me encuentro metido en

un proyecto de novela serio. Así, veinte páginas antes de terminar mi primera novela,

Palacio, descubrí que, aunque mi intención fue explorar la voz, la pérdida, y

la escritura anticlimática, había escrito a la vez otra novela más de inocencia

neoliberal-global (lo cual en sí mismo no es un juicio de valor). Lo mismo pasó

a la mitad de Dicen que los dormidos, que sale este año, y con la que quería

añadirle a la ecuación de voz y pérdida la idea de la violencia colateral, a la

vez que buscaba empujar la segunda persona hasta el punto en el que se fusiona

con la primera y la tercera, pero en la que terminé prduciendo una novela

clasemediera afectada sobre los duros despertares de esa clase en los noventas

y los dosmil. Finalmente,

lo mismo acaba de suceder, leyendo el último libro de Fredric Jameson, mientras

me hallo intentando de escribir una novela cuasi-histórica (Breve relación de la destrucción de las Indias), localizada en algún

lugar entre Faulkner y Phillip Roth:

"Subjectivism is not the most useful

reproach here, but rather the facile free association and the ease and speed

with which a character can be shown to think when the truly ontological

obstacles of objects and otherness have been evaded: a stream of perceptions,

thoughts, desires, which are neither telling nor showing, but a performance

that purports to offer both, at the same time that the novelist's narrative

gets itself continued and then finished off. Such is the omnipresent production

of realism after realism, as it lends its motor power to 'serious' literature

and the commercial kind alike." (185)

Published on January 08, 2014 07:55

January 7, 2014

el último de los mujicanos

Portrait of the President as a Regular Man

Unos pocos sabrán que llevo como un año o dos enfrascado en la cuestión del humus y de la tierra por un proyectito que titulo Literatura y humildad, del que publiqué dos aproximaciones en la revista Cruce (1 y 2). Normalmente, mantengo cosas relacionadas en la oscuridad de mi disco duro o las posteo por Facebook, pero hoy he colgado ya demasiado allá. El punto es que estuve leyendo una entrevista con el presidente de Uruguay, Pepe Mujica, y hubo un par de cosas que resonaron con el aspecto político de la humildad y del proyecto de humillación de las grandes ideas, que implica hacer hincapié en lo duro de la materia, en los hábitos, y en los afectos (parece que mi lectura de Beasly-Murray repercutió más de lo que creía). La entrevista la pueden encontrar acá.

Los fragmentos mujicanos:

"Aquel que no logre crearse su mundillo de felicidad con pocas cosas, con sobriedad –no quiero usar la palabra austeridad porque en Europa la prostituyeron dejando a la gente sin trabajo en nombre de lo austero–, me refiero a vivir liviano de equipaje, a no vivir esclavizado por esa renovación permanente consumista que es una fiebre y nos obliga a trabajar, a trabajar y a trabajar para poder pagar cuentas que nunca terminan. No es una apología de la pobreza, es una apología de la sobriedad, de los límites que uno tiene que fijarse para pelear por la libertad."

"Usamos el concepto libertad en un sentido francés de revolución, muy grandilocuente. La libertad hay que bajarla a la tierra."

"Los intentos de crear sociedades socialistas con la idea de poder hacer desaparecer la explotación del hombre por el hombre han adolecido de un defecto que no podíamos saber. No se pueden construir edificios socialistas con albañiles capitalistas. Sobre todo con capataces, con directores de obra que sean capitalistas. No se puede. De aquí el valor que tiene la cultura."

"No se puede estar 30 o 40 años planteando la palabra revolución y que la gente tenga dificultades para comer. No podemos sustituir las fuerzas productivas de un día para otro, de la noche a la mañana ni en 10 años. Son procesos que necesitan la coparticipación de la inteligencia. Hay que dar batalla en el seno de las universidades para la multiplicación del talento humano. Pero, al mismo tiempo que peleamos por transformar el futuro, hay que hacer funcionar lo viejo porque la gente tiene que vivir. "

Tenemos una lengua en común y tenemos lo que fue la influencia de la iglesia católica en todo el continente. Soy ateo, lo debo reconocer, pero la Iglesia católica ha matrizado [moldeado] toda América Latina. Tenemos nexos mucho más fuertes que los que pueda tener Europa, dividida en sus viejas repúblicas y naciones. Para terciar en ese mundo de gran dotes hay que construir sus homólogos.

Published on January 07, 2014 07:16

January 5, 2014

seis de enero

Se aproxima la primera hora del seis de enero del dos mil catorce y, en

algún lugar entre el whiskey y el galón de agua al que me entrego para evitar

una fausta mañana, intento conciliar o el sueño o el segundo capítulo de mi

nuevo proyecto de novela, pero no puedo hacer ninguno de los dos porque una

banda de vallenato toca en el edificio de al lado, dedicándole todas y cada una

de las canciones a los novios, para que sean felices, o a los novios, para que

tengan muchos hijos, o a los novios, para que tengan una primera noche que les

de bochorno a sus padres.

Hace poco aprendí, además, que el nombre vallenato viene de Valle Dupar

algo que parece obvio, pero no lo sabía. Igual un chiste: ¿cuál es el hijo de

la ballena? El vallenato. Da gracias, pero también da cocos, como bien se

podría decir empatándolo con otro chiste, que alguna vez me dijo aquella amiga

que conocí en STEP, que era un programa de entrenamiento de nuevos ingenieros y

que algo tenía que ver con la NASA y en el que yo fui el único que seguí una

carrera impráctica.

De Cartagena me quedan tres semanas y este pasado fin de semana lo pasé en

Rodadero, Santa Marta, y estoy a punto de recalentar una arepa con huevo que

compramos esta mañana, pero que no me comí. Por más que esté acá no puedo dejar

de pensar que la ciudad vieja de Cartagena es una conspiración para hacerme ver

el viejo San Juan con otros ojos, y que Rodadero no es sino el Boquerón de mi

niñez. Todo esto para decir que quizás Benítez Rojo tenía razón y que la isla

que se repite no tiene que ser isla, sino más que nada costa, y quizás así

mutatis mutandi. Claro, mantengamos las cosas claras, nada de esto tiene que

ver con mi isla, que es Caguas, que

es Bairoa, y Borinquen Pradera en la ruralía, y que poco tiene que ver con

costas, pero podemos olvidar ello y que viva el Caribe y la piña.

Tengamos esto por una nota y dejémoslo ahí inconcluso.

algún lugar entre el whiskey y el galón de agua al que me entrego para evitar

una fausta mañana, intento conciliar o el sueño o el segundo capítulo de mi

nuevo proyecto de novela, pero no puedo hacer ninguno de los dos porque una

banda de vallenato toca en el edificio de al lado, dedicándole todas y cada una

de las canciones a los novios, para que sean felices, o a los novios, para que

tengan muchos hijos, o a los novios, para que tengan una primera noche que les

de bochorno a sus padres.

Hace poco aprendí, además, que el nombre vallenato viene de Valle Dupar

algo que parece obvio, pero no lo sabía. Igual un chiste: ¿cuál es el hijo de

la ballena? El vallenato. Da gracias, pero también da cocos, como bien se

podría decir empatándolo con otro chiste, que alguna vez me dijo aquella amiga

que conocí en STEP, que era un programa de entrenamiento de nuevos ingenieros y

que algo tenía que ver con la NASA y en el que yo fui el único que seguí una

carrera impráctica.

De Cartagena me quedan tres semanas y este pasado fin de semana lo pasé en

Rodadero, Santa Marta, y estoy a punto de recalentar una arepa con huevo que

compramos esta mañana, pero que no me comí. Por más que esté acá no puedo dejar

de pensar que la ciudad vieja de Cartagena es una conspiración para hacerme ver

el viejo San Juan con otros ojos, y que Rodadero no es sino el Boquerón de mi

niñez. Todo esto para decir que quizás Benítez Rojo tenía razón y que la isla

que se repite no tiene que ser isla, sino más que nada costa, y quizás así

mutatis mutandi. Claro, mantengamos las cosas claras, nada de esto tiene que

ver con mi isla, que es Caguas, que

es Bairoa, y Borinquen Pradera en la ruralía, y que poco tiene que ver con

costas, pero podemos olvidar ello y que viva el Caribe y la piña.

Tengamos esto por una nota y dejémoslo ahí inconcluso.

Published on January 05, 2014 21:31

December 30, 2013

historias, una columna

El desierto Kalahari

Historias

¿Por qué ahora la palabra historia? El día es claro y se me ocurre que hasta hace poco la palabra fue sinónimo de esa otra con H que le dio nombre a mi abuela y que, por los veintiséis años en los que coincidimos, se circunscribió a la intrusión de algún recuerdo en alguna navidad en la que las primeras décadas del siglo anterior irrumpieron cifradas en la rememoración de, por ejemplo, aquel golpe de agua de nombre San Cipriano y la terrible cotidianidad de la muerte de un hermano menor ahogado.

Pero entonces, con mi abuela, el año pasado murió el siglo veinte, y, de pronto, la palabra ha surgido, acá, tan lejos y con tanto frío, inexplicablemente haciéndole eco a un Palés apenas recordado.

Hace unos días estuve con mis padres, y mientras manejábamos de Atlanta a Ohio, surgió nuevamente (¡historia! ¡historia! ¡historia!), escondida como un insecto en el dorso de nuestra conversación, al margen de las fechas y los datos. Y, de repente, la palabra se revistió de anécdotas—de los años de una infancia paternal, de la reminiscencia de aquella guerra civil que estalló en plena calle de una isla vecina, y de tres hermanos que por la duración de la misma simplemente continuaron, sin supervisión, de vez en vez interrumpidos por el zumbido trenzado del disparo. O, por ejemplo, la simple constatación maternal de la supuesta política con mayúscula en unos zapatos dados por la PRERA que poco tuvo que ver con la celebración política de equis o ye prócer, y más con la mera supervivencia de una familia pobre en las ruralías cagüeñas.

Esta mañana, mientras miraba a esos dos, mis padres, desaparecerse en el diminuto aeropuerto regional, me sorprendí por lo poco que conocía de una historia que con cada año viejo se hacía más difícil de aprehender. A pesar de llevar meses hundido en libros, aun allí me descubría faltante de las herramientas para poder entender nuestra experiencia histórica. Entonces, por el más mínimo segundo, juré ver a la palabra titular (¡historia! ¡historia! ¡historia!) comenzar a multiplicarse nuevamente, a hacerse sinónima de esa onomástica del cariño que fue, es, y será el Carlos y María.

Published on December 30, 2013 09:16

December 25, 2013

¿por qué ahora la palabra kalahari?, pregunta palés matos

Luis Palés Matos garabatea algo.

Kalahari

¿Por qué ahora la palabra

Kalahari?

El día es hermoso y claro. En la

luz bailotean

con ágil gracia, seres luminosos

y alegres:

el pájaro, la brizna de hierba,

las cantáridas,

y las moscas que en el vuelo

redondo y embriagado

rebotan contra el limpio cristal

de mi ventana.

A veces una nube blanca lo llena

todo

con su mole rolliza, hinchada,

bombonosa,

y en despliegue adiposo de

infladura

es como un imponente pavo real

del cielo.

¿Por qué ahora la palabra

Kalahari?

Anoche estuve de francachela con

los amigos,

y derivamos hacia un lupanar absurdo

allá por el sombrío distrito de

los muelles…

El agua tenebrosa ponía un vaho

crudo

de marisco, y el viento ondulaba

premioso

a través de los tufos peculiares

del puerto.

En el burdel reían

estrepitosamente

las mujeres de bocas pintadas… Sin embargo,

una, inmóvil, callaba; callaba

sonreída,

y se dejaba hacer sonreída y

callada.

Estaba ebria. Las cosas sucedían

distantes.

Recuerdo que alguien dijo—Carmella,

un trago,

un trago.

¿Por qué ahora la palabra

Kalahari?

Esta mañana, hojeando un magazín

de cromos,

ante un perrillo de aguas con

cinta roja al cuello,

estuve largo tiempo observando,

observando…

No sé por qué mi pensamiento a la

deriva

fondeó en una bahía de claros

cocoteros,

con monos, centenares de monos

que trenzaban

una desordenada cadena de

cabriolas.

¿Por qué ahora la palabra

Kalahari?

Ha surgido de pronto,

inexplicablemente…

¡Kalahari! ¡Kalahari! ¡Kalahari!

¿De dónde habrá surgido esta

palabra

escondida como un insecto en mi

memoria;

picada como una mariposa diseca

en la caja de coleópteros de mi

memoria,

y ahora viva, insistiendo,

revoloteando ciega,

contra la luz ofuscadora del

recuerdo?

¡Kalahari! ¡Kalahari! ¡Kalahari!

¿Por qué ahora la palabra

Kalahari?

Published on December 25, 2013 15:10