Sergio Gutiérrez Negrón's Blog, page 32

March 26, 2013

una vida, (o, hablar de literatura), una columna

Acá cuelgo mi columna de este mes, que salió martes, 26 de marzo del 2013, en vez de miércoles como se suponía, titulada "Una vida". El link pueden encontrarlo acá.

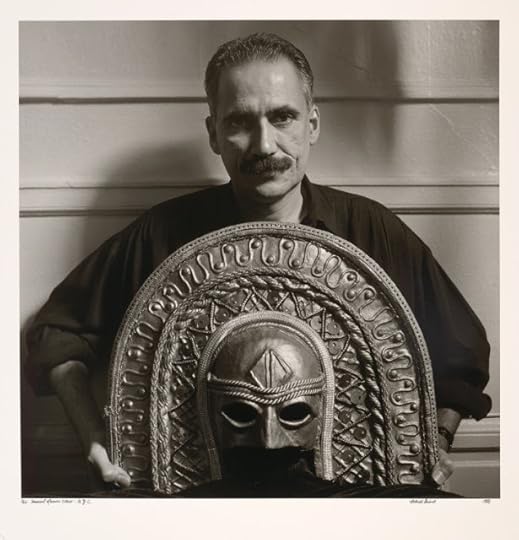

Hay una anécdota literaria que me gusta,

aunque seguramente esté afectada por el tiempo y la imaginación. Corría el 89 o

el 90 y Edgardo Rodríguez Juliá y Manuel Ramos Otero conducían a lo largo del

Viejo San Juan, en silencio. Imaginemos que iban en un Volvo viejo, cuadrado,

con los vidrios abajo. Sería la penúltima vez que se verían. Manuel, uno de los

grandes escritores de este país, asomaría la cara por la ventana abierta, ya en

las postreras etapas de la enfermedad que lo desprendería. Edgardo, a su lado,

no diría nada, porque qué podía decir ante quien se balancea sobre la raya.

Afuera, alguna brisa húmeda golpearía el auto, algún adoquín crujiría.

Toda esa noche habían hablado de literatura. Sólo tocando el otro tema, ése

primero y último, brevemente, antes de regresar a la calidez de la experiencia

literaria, el tono, el realismo, etcétera. Manuel y Edgardo no eran amigos del

mismo modo que lo son dos vecinos. Eran cómplices, digamos. Extraños que se

habían descubierto en un mismo barco, como lo pueden hacer los miembros de un

jurado hermanados ante la posibilidad de decidir sobre la muerte ajena.

Se verían una vez más. Edgardo se acercaría, pero no tanto. Manuel se hallaría

más allá que acá, descansando en el regazo de su hermana. Tras un momento, se

enderezaría, rechazando ayudas, y comentaría acerca de lo difícil que se le

hacía aceptar la compasión. Como antes, los dos escritores evitarían decir más

al respecto, haciendo contrapuntear el silencio con conversaciones sobre

literatura y proyectos inconclusos. Después de que Edgardo se despidiera, esa

última vez, Manuel sería sólo un nombre en algunas portadas, en un librero; un

bigote que se haría cada vez más borroso en la memoria.

Alguien me comentó ayer que, tomando en cuenta la segunda barrera a la pena de

muerte vista en nuestras cortes el sábado, una columna sobre el veredicto

vendría bien. Pero no tengo nada que añadir acerca de asesinos y su justo

castigo. Lo único que podría ofrecer, realmente, es esta anécdota ajena,

tierna, sobre ese vacío que queda después de la pérdida, no de un autor, sino

de una vida. Cualquiera.

Hay una anécdota literaria que me gusta,

aunque seguramente esté afectada por el tiempo y la imaginación. Corría el 89 o

el 90 y Edgardo Rodríguez Juliá y Manuel Ramos Otero conducían a lo largo del

Viejo San Juan, en silencio. Imaginemos que iban en un Volvo viejo, cuadrado,

con los vidrios abajo. Sería la penúltima vez que se verían. Manuel, uno de los

grandes escritores de este país, asomaría la cara por la ventana abierta, ya en

las postreras etapas de la enfermedad que lo desprendería. Edgardo, a su lado,

no diría nada, porque qué podía decir ante quien se balancea sobre la raya.

Afuera, alguna brisa húmeda golpearía el auto, algún adoquín crujiría.

Toda esa noche habían hablado de literatura. Sólo tocando el otro tema, ése

primero y último, brevemente, antes de regresar a la calidez de la experiencia

literaria, el tono, el realismo, etcétera. Manuel y Edgardo no eran amigos del

mismo modo que lo son dos vecinos. Eran cómplices, digamos. Extraños que se

habían descubierto en un mismo barco, como lo pueden hacer los miembros de un

jurado hermanados ante la posibilidad de decidir sobre la muerte ajena.

Se verían una vez más. Edgardo se acercaría, pero no tanto. Manuel se hallaría

más allá que acá, descansando en el regazo de su hermana. Tras un momento, se

enderezaría, rechazando ayudas, y comentaría acerca de lo difícil que se le

hacía aceptar la compasión. Como antes, los dos escritores evitarían decir más

al respecto, haciendo contrapuntear el silencio con conversaciones sobre

literatura y proyectos inconclusos. Después de que Edgardo se despidiera, esa

última vez, Manuel sería sólo un nombre en algunas portadas, en un librero; un

bigote que se haría cada vez más borroso en la memoria.

Alguien me comentó ayer que, tomando en cuenta la segunda barrera a la pena de

muerte vista en nuestras cortes el sábado, una columna sobre el veredicto

vendría bien. Pero no tengo nada que añadir acerca de asesinos y su justo

castigo. Lo único que podría ofrecer, realmente, es esta anécdota ajena,

tierna, sobre ese vacío que queda después de la pérdida, no de un autor, sino

de una vida. Cualquiera.

Published on March 26, 2013 05:21

March 19, 2013

what if literature is marked by its form, asks legrás

What if literature is marked not in its content, ideology, or morality, but in its very form, by the presence of elements belonging to a regional--mostly European, mostly bourgeois--design? What if this form--especially since it is always historically incarnated--reveals itself to be content? And finally, what if a notion of literature as the ideology of the total commensurability of experience, the transparent translation of any location, has survived all the attacks on the universal that we have seen in the development of structuralism, post-structuralism, postcoloniality, and postmodernity?

Horacio Legrás, Literature and Subjection. The Economy of Writing and Marginality in Latin America.

Published on March 19, 2013 14:35

March 13, 2013

la julia, columna

Acá cuelgo mi columna del mes pasado, de la sección Buscapié de El Nuevo Día, 27de febrero del 2013. El link original pueden accederlo cliqueando aquí.

La Julia

Nuevas transfusiones serán necesarias para la vida del poeta”, escribió Julia de Burgos en un periódico neoyorquino en 1944. Abrazado a su mano y hundido en una cama de hospital estaba Lloréns Torres, débil. En silencio y en una esquina de la habitación, Corretjer y Consuelo Lee Tapia.

El cuarto habría de sentirse cargado, a pesar de la limitada fauna. Julia le escribiría a su hermana, algún tiempo después que, desde antes de que publicara el pedido, sabía que Lloréns no habría de recuperarse. Le explicaba que las transfusiones, ésas que describiría en la nota periodística como de sangre y “espíritu”, no eran para abolir lo inevitable, sino mera prórroga. Lo que quería era “sostenerle la vida hasta su llegada a Puerto Rico”.

Eso lo logró, pero quedose trastocada cuando el enfermo tomó el portante. Me gusta imaginar que, por un momento, se percató lo equivocada que estuvo años atrás, y que estaría años después, cuando decía querer “morir conmigo misma, abandonada y sola”. Ante la muerte de Lloréns, Julia parecía pensar todo lo contrario. Sus cartas y artículos periodísticos retaban a la Julia mortecina, le insistían que la muerte era cuestión comunitaria y que nadie debía irrumpir en ella desamparado, a ras.

Excepto ella, sabríamos después. Eso es lo que incomoda al leerla decir que aquello, aquella muerte por la cual había convocado a todos sus amigos en Nueva York, aquella muerte escrita e imaginada, la había tomado por sorpresa, empujado hacia el acantilado.

La semana pasada Julia de Burgos hubiese cumplido 99 años, si no hubiese sido porque alcanzó la esquina de la 104 con Quinta Avenida y sucumbió, imaginemos que sin dolor.

Dicen que la vieron en julio del 1951, que caminaba a un homenaje a Lloréns, aquél que la había enfrentado, por vez primera, al límite infranqueable. Dicen que para entonces evitaba a todos; que no quería saber de quiénes se habrían prestado, nuevamente, a la transfusión. Dicen que no se parecía, que la enfermedad la había amarillentado, hinchado, llenado sus ojos todos “de sepulcros de astro”. Les sonrió a los presentes “tendida, agotada, dispersa”.

Julia moriría sola en el 53, y luego nos encontraría.

Published on March 13, 2013 07:59

February 24, 2013

No vivimos una época de cariños puros, determinantes de u...

No vivimos una época de cariños puros, determinantes de una posición espiritual eterna, dijo alguna vez la Julia, la Julia de Burgos, en un viejo artículo periodístico, en alguna esquina de Nueva York.

Published on February 24, 2013 15:34

February 15, 2013

ese cómodo mito de la revolución, dice echevarría

El mito de la

revolución [burguesa] es un cuento propio de la modernidad capitalista; sólo para esta

modernidad el valor de uso, la forma natural del mundo, no es nada y, a la

inversa, el valor económico, la cristalización de energía, de actividad, de

sujetidad humana, lo es todo. Es un mito que se conecta sistemáticamente con la

estructura del mundo moderno; sólo allí donde rige la economía mercantil de

corte capitalista, es decir, centrada en torno a un sujeto absolutamente

creador—el valor que crea ex nihilo

más valor, el capital o dinero que se autoincrementa milagrosamente--, sólo

allí aparece esta idea de que efectivamente el valor de uso, y con él las

formas históricas concretas de la vida social que lo constituyen como tal,

pueden ser algo subordinado a una sujetidad fundamental, la del Hombre

abstracto que produce y reproduce el valor económico. Ser creador consiste en

poner valor; todo lo demás es secundario. Las formas concretas del mundo de la

vida pueden se sustituidas por réplicas casi perfectas de las naturales que

tienen la ventaja de una disponibilidad y una docilidad sin límite ante la

exigencias de la dinámica del valor. Sólo entonces, desde esta perspectiva

totalmente obnubiladas del valor valorizándose, las formas de la socialidad se

presentan como meros recubrimientos o disfraces folklóricos de las funciones

elementales de gregarismo humano, y las formas de la socialidad pueden ser

vistas como atributos que el Hombre moderno, en su autoidolatría narcisista,

puede quitar y poner a su arbitrio. El mito de la revolución resulta del

esfuerzo que hace la humanidad romántica para vivir la realidad capitalista de

la modernidad; se formula a partir de una especial experiencia del mundo que lo

percibe como un proceso, aún inacabado, de creación, de triunfo sobre la nada y

que percibe al ser humano individual en un compromiso simbiótico y en empatía

con ese proceso. En este sentido, el mito de la revolución puede extenderse

hasta incluir todo tivo de actividad humana, incluso la de los capitalistas o

personificaciones de la sujetidad del capital; el empresario puede ser visto

como un aventurero, como un hombre que arriesga su vida en la consecuión de un

fin altruista; como un héroe romántico que, por encima de la meta del

enriquecimiento, persigue, incomprendido, el perfeccionamiento del conjunto de

los valores de uso de la comunidad a la que pertenece y en consecuencia la

felicidad e la misma (69-70).

Bolívar Echevarría, "Modernidad y revolución" en Valor de uso y utopía (1998)

Published on February 15, 2013 06:37

February 4, 2013

clemente, una columna

Acá cuelgo mi columna del mes pasado, de la sección Buscapié de El Nuevo Día, 30 de enero del 2013. El link original pueden accederlo cliqueando aquí.

Clemente

“El temor”, decía Clemente Soto Vélez, en el 1937, desde la cárcel federal de Atlanta, “es el hombre reducido a pura materia”. Justo entonces colocaba un punto, cerraba la oración, respiraba, me imagino, y seguía: “El hombre reducido a pura materia no necesita interpretación, pero hay que consignarlo, no puede pensar ni puede crear. De ese estado de materialización del temor surge la negación de la vida”.

Soto Vélez, poeta de Lares, había comenzado a escribir su primer libro, un ensayo poético a titularse “Escalio” tiempo atrás, pero justo antes de terminar lo apresaron por sedición nacionalista. Tomó dos juicios poder apresarlo y enviarlo a esta misma ciudad donde resido ahora.

Acá, en la cárcel, terminó la parte que había dejado a medio escribir, y añadió un prólogo (ése que cito), y un poema ralo como epílogo, titulado “Soledad”. En éste, el poeta abandonaba la prosa del resto del libro y se reducía a versos escuetos, silenciosos, atemorizados.

“Pensar, sólo, pensar, como piensan las fuerzas de la creación reunidas”, escribía Clemente, consignándose a la libertad del pensamiento crítico, haciendo del pensar la resistencia a ser “reducido a pura materia”. Clemente se recordaba que era preso político, y siempre lo sería: culpable, a todas luces, de pensamiento, de compromiso; de justo eso que, en el régimen de aislamiento en Atlanta, lo ayudaba a sobrevivir.

Clemente recibió su libertad en el 40. Pero fue otra vez enviado a cárcel americana por continuar su política y pensamiento. Allá conoció otros como él, presos políticos: esta vez comunistas estadounidenses. Tras cumplir su sentencia, le prohibieron el regreso a la isla. No publicó nada más por 17 años.

Hoy, releyendo a Clemente, pienso en lo raro de esa categoría. No la de poeta, sino esa de preso político, con su dejo de otras épocas, con su negación de vida. Me sorprende cómo resurge, todavía, aun leyendo poesía, y no puedo sino extrañarme. Decirme “qué rara su articulación”, esa bisagra que tiende entre lo cotidiano y lo que ya no es tal.

En ocasiones no puedo evitar, leyendo a Clemente, pronunciarla: “preso político”, aunque también pronuncio otras. Oscar López, por ejemplo.

Published on February 04, 2013 09:51

January 27, 2013

diferidos, una columna

Acá cuelgo mi columna del mes pasado, de la sección Buscapié de El Nuevo Día, 26 de diciembre del 2012. El link original pueden accederlo cliqueando aquí.

Diferidos

El cuchicheo de adolescentes de duodécimo grado cederá al silencio. DACA, dirá la abogada, Deferred Action for Childhood Arrivals, y ofrecerá detalles antes de abrir la sesión a preguntas.

Nadie hablará por un momento. Entonces, una mano: ¿cualifico si mis papás me obligaron a volver a México hace dos años, a pesar de que nunca había estado desde que tenía uno? La respuesta en negativa. Otra mano: ¿quién me garantiza que no me echarán del país una vez tengan mi información? Siempre existirá ese riesgo, dirá la licenciada.

Acto seguido, un mar de brazos apuntando al techo de halógeno, el diluvio de preguntas. No me esperaba esa reacción: esa conciencia propia de los límites legales de su cotidianidad, ese abrazo a la oportunidad de ventilar hasta las más mínimas dudas, de explorar hasta dónde podían empujar.

DACA se trata de aplazar, dirá la licenciada, no de solucionar. Aclarará que es una orden presidencial, no una ley. Es cuestión de ganar tiempo, de posponer esa amenaza que siempre está ya en el horizonte. No hay que aclarar cuál es la acción a ser diferida. Todos ellos la saben.

Seguirán la frustración y los testimonios. Algunos dirán que han recibido ya el permiso, y aplausos. Otros denunciarán allí a la madre que le reveló su estatus, a los 17. Ventilarán la frustración ante la posibilidad de ser enviados a México, un país que, dirá una adolescente en un inglés que rehúye los acentos, le da miedo. La moderadora le dirá que la entiende, pero que, para propósitos burocráticos, ella será siempre mexicana.

Insistirá en ello. Todo se tratará siempre de burocracia, no de lo que es y no es “en realidad”. Propósitos burocráticos que sondean los límites de las particiones del mundo. En la discusión, los estudiantes nombrarán leyes, políticos específicos, promesas de campaña, pero dejaré de escuchar cuando una adolescente, que no habla inglés, o que decidirá no hablar inglés allí, pregunte: ¿diferir hasta cuándo? ¿cuándo es que van a aprender a lidiar con esto, con nosotros?

La licenciada tirará de sus hombros. Mencionará propuestas legales, promesas de políticos, rumores de Washington: propósitos burocráticos.

Published on January 27, 2013 15:00

December 1, 2012

a universal right to private property, dixit Levinson

Capitalism thus guarantees the universal right to private property by proferring to each ' individual' nothing: lack. The individual accesses this lack, in turn, not by gaining material ownership but by seizing on a symbolic propety, an identity or name tag to fill in the hole. Having been provided the gift of nothing by capitalism, consumers pay off their debts by freely entering into the phallic order that controls them. Distinct and separate subject or power positions, symbolic appropriations of market territory, of freedom, therefore proliferate endlessly and sit side by side--but, since each is self/determined, they need not relate. There is no call for anything resembling an intervention or even a (political? ethical? moral?) relation. The relations of production reproduce themselves because no demand, desire, or need to replace current relations. The situation ' as it is,' through misrecognition, appears to grant all to all: a political Subject whole unto itslef.

Market and Thought, de Brett Levinson

Published on December 01, 2012 18:32

November 27, 2012

el nombre "independencia", una columna

Acá cuelgo mi columna de mañana, de la sección Buscapié de El Nuevo Día, 28 de noviembre del 2012. El link original lo podrán encontrar cliqueando aquí, una vez salga.

El nombre "independencia" [Saldrá en el periódico como 'Nuestra entelequia']

“Independencia” refiere al

horizonte moral de la gramática política puertorriqueña. “Independencia” figura como la Meca en los tiempos antes de Muhammad, un

edificio polisémico dentro del cual residen todas las demandas éticas y políticas, tanto

liberales como marxistas, tanto democráticas como socialistas. “Independencia” es la línea que marca el comienzo de la política y, como

tal, no necesita de mayores indagaciones, de mayores propuestas. Sólo varía el discurso

con respecto al medio, al vehículo para

llegar a esa raya.

“Independencia”, en los referéndums de estatus, queda como un recordatorio, como

trasnominación de una lucha histórica, como trazo de ese horizonte futuro, de ese “podemos ser

de otro modo”. A diferencia de las otras dos opciones, que siempre son

modificaciones al estatus actual—las ampliaciones soberanistas al ELA como pequeñas

alteraciones; la estadidad como evolución—“independencia” anida como promesa abierta, como claraboya de futuro; como

invitación al juego, a la literariedad.

Con la dilapidación de los

movimientos liberacionistas de las primeras cinco décadas de la

historia política de nuestra isla, para bien o para mal, nos quedó, en el

atalaya que vela por el horizonte, el Partido Independentista Puertorriqueño. Un partido

que referéndum tras referéndum ha construido plataforma tras plataforma sobre las

migajas semánticas (y moralistas) de la palabra en cuestión, pero que

nunca se ha preocupado por esbozar lo que reside al otro lado. Si el PIP

desease ser algo más que la tiendita que mantienen las grandes empresas para

sostener la falacia de competitividad, y cuya franquicia comienza a ser

amenazada por nuevos partidos que minan su discurso ético, es

imperativo que se atreva a visualizar ese futuro, y que invierta su tiempo

entre cuatrienios, además de en la recolección de firmas, en elaborar, promover, y no sólo explotar,

esta visión.

Como habrá dicho,

acertando, una escritora descartable a la que se le ha prestado demasiada

atención, la independencia puertorriqueña es una “entelequia”. Pero, “independencia” es y será siempre el

nombre de nuestra entelequia, la entelequia de un siglo que va tirando

para sus ciento quince años y no promete terminar.

Published on November 27, 2012 18:01

¿no son los amantes siempre inocentes?, pregunta greene

I became aware that our love was doomed; love had turned into a love affair with a beginning and an end. I could name the very moment when it had begun, and one day I knew I should be able to name the final hour. When she left the house I couldn't settle to work. I would reconstruct what we had said to each other; I would fan myself into anger or remorse. And all the time I knew I was forcing the pace. I was pushing, pushing the only thing I loved out of my life. As long as I could make believe that love lasted I was happy; I think I was even good to live with, and so love did last. But if love had to die, I wanted it to die quickly. It was as though our love were a small creature caught in a trap and bleeding to death; I had to shut my eyes and wring its neck.

"Esta es, pues, una historia mucho más de odio que de amor", dice el protagonista de la novela de Greene, El fin de la aventura, cuyo título suena terrible en español. Digamos, pues, The end of the affair. De hecho, esa linea suena también mejor en inglés, "So this is a record of hate far more than love...", ¿promesa de un buen título? "Un registro del odio". No sé. Me gusta. He estado escuchando el audio-libro, leído por Colin Firth. Desde hace tiempo, desde leer Lo anterior de Rivera Garza, le tenía unas ganas terrible. Y ya: escuchándolo me descubro embobado con su cuidadosa exploración del celo y la culpa católica y burguesa de un trivial affair en las ruinas de la posguerra. Ando aun en los primeros capítulos. Pero ahí dejo dos citas, para darle algo de calor al blog.

It isn't. when you come to think of it a quite respectable trade, the detection of the innocent, for aren't lovers nearly always innocent? They have committed no crime, they are certain in their own minds that they have done no wrong, 'as long as no one but myself is hurt', the old tag is ready on their lips, and love, of course, excuses everything -- so they believe and so I used to believe in the days when I loved.

Published on November 27, 2012 09:20