Sergio Gutiérrez Negrón's Blog, page 2

April 17, 2021

A diez años de “Palacio”.

Ayer, 16 de abril, se cumplieron diez años desde que salió mi primera novela, PALACIO. Empecé a escribirla poco después de haberme ido de la isla, como una forma de bregar con una fuga que añoraba desde chamaquito pero que una vez se dio, me dejó un poco trastocado. Es una novela de juventud, que hoy siento derivativa, pero que pa’ mi capturó algo de ese primer desplazamiento. Es raro mirarla ahora, desde acá, sabiendo lo que no en ese momento; que el tiempo de la literatura y el tiempo de la experiencia son distintos.

La novela también fue un tributo a un viaje al Japón que hice con un corillo de panas (Juanluis, Samuel, Rubén) meses antes de irme a EEUU y cuya huella está en el libro como cosa; desde la portada, que nació en un collage que Rubén Ramos hizo de impresos encontrados en calles japonesas, a la existencia misma del libro, traída al mundo por AC de Samuel Medina. Tampoco sabía por entonces que el tiempo de la amistad se asemejaba más al de la literatura, que al de la experiencia.

December 8, 2020

Toma este anhelo, un cuento en Cuadernos Hispanoamericanos

En estos meses publiqué, “Toma este anhelo” en Cuadernos hispanoamericanos, Es un cuento sobre Leonard Cohen. Bueno, no es sobre él, sino que es “con él”. La primera versión la escribí en el 2009 o 2010 justo después de salir del primer concierto suyo al que fui. Nació como una crónica que no era tanto sobre concierto en sí, sino del rato que pasé con una octogenaria que se sentó al lado mío y que, contemporánea de Cohen, lo había seguido toda su vida y siempre iba a verlo sola. Los dos compramos sillas en el carajo, pero, por cosas de la vida, nos movieron a las primeras filas y allí comenzamos a hablar, entre canciones. Al final de la noche, el marido llegó y me llevó a casa y nunca volví a escuchar de ella.

The Primary Substance, un cuento en World Literature Today

Jotacé López y Mayra Santos Febres editaron un gran dossier de World Literature Today sobre Puerto Rico para el número de agosto. Entre los textos, hay un cuento mío, que traduje al inglés, “La sustancia primaria”. Acá pongo el principio, pero para más, pasen a WLT.

THE PRIMARY SUBSTANCE

Juan Carlos saw the man die in the car to the right, in the middle of a bumper-to-bumper traffic jam that made no sense. Despite the downpour that conspired with the heat and threatened to drown the world, he saw the man’s head bash against the foggy window. He swore he heard it, even if the only thing capable of piercing through the deafening noise of the endless vehicles and the weather was the useless and faraway whistle of an officer who had been guiding traffic in that thoroughfare since Hurricane María, two years ago.

“That guy is dying,” he said, with the hope that saying it out loud would start something. He looked through the rearview mirror at the car behind his. The woman who sat in the driver’s seat seemed not to have noticed what had happened. Her head was cocked to the side, her shoulder raised, and a phone pinched between the two while she studied her nails. In the vehicle in front of his, he could only see the heads of three kids bobbing as if on the surface of the sea.

A drop of blood crept down from the spot where the head had smashed. Juan Carlos put the car in park, unbuckled his seat belt, and leaned over the passenger’s seat so he could see better into the man’s car. The rain and the window blurred the red substance, but it was still there, visible, slowly pushing to the right like an arrow that pointed to the slumped body. From what he could see, the man was heavy, way too big for his vehicle; one of those small, yellow Toyota Celicas that were suddenly everywhere on the island at the beginning of the twenty-first century. The man’s head was caught in the gap between the driver’s side door and the headrest. His eyes were wide open and looking up at the sky, as if pleading. He was still. So, so still. It could’ve been a seizure that knocked him out, Juan Carlos told himself. If that was indeed the case, somebody had to intervene as soon as possible.

September 17, 2020

La libertad y el esfuerzo, dice Toni Morrison

Here freedom was not entertainment, like a carnival or a hoedown that you can count on once a year. Nor was it the table droppings from the entitled. Here freedom was a test administered by the natural world that a man had to take for himself every day. And if he passed enough tests long enough, he was king.

escribe Toni Morrison en Paradise, dándole forma a una fantasía de libertos y fugados; de quien sabe que la libertad es mitología blanca pero aun así intenta hacer algo de ella.

September 7, 2020

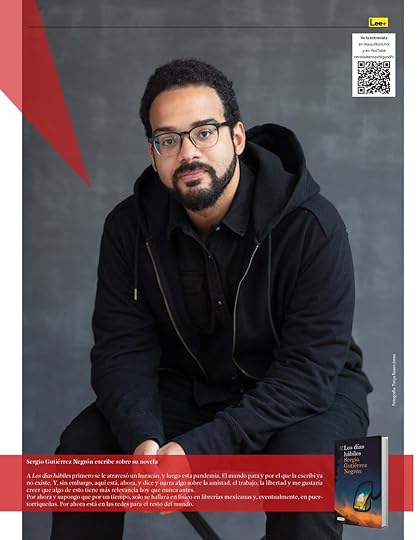

La rebeldía ante el horror cotidiano, una entrevista en Lee+

Hace unas semanas tuve una conversación con José Luis Trueba sobre Los días hábiles por YouTubeLive que ahora aparece, en versión impresa, en el último número de la revista Lee+ de Librerías Gandhi.

Acá la cuelgo.

August 18, 2020

“La escritura tiene más de hábito y mala maña", una entrevista en Chilango

Esta entrevista salió hoy en Chilango.com. La pongo aquí por eso de archivarla y compartirla por este medio. El enlace para la misma es ESTE .

“La escritura tiene más de hábito y mala maña".- Gutiérrez Negrón Por: Fernando Hernández UríasLos días hábiles es la tercera novela del joven escritor puertorriqueño Sergio Gutiérrez Negrón. El libro, que recientemente llegó a las librerías chilangas, narra la historia de Carla María, una joven que, harta de su trabajo en una heladería, decide robar el local junto con sus compañeros.

Gutiérrez Negrón, elegido en 2017 como parte de Bogotá39 junto a Juan Cárdenas, Valeria Luiselli, Brenda Lozano, Emiliano Monge, Gabriela Jauregui y Samanta Schweblin, aprovecha para hablar sobre el trabajo, la rutina y el fastidio a la cotidianidad.

¿Cómo surgió la idea detrás de esta historia y cuál fue el proceso para escribir la novela?

Los días hábiles tuvo varios inicios. Primero, el día en el que me tropecé con un viejo diario que mantuve a los 18 años, cuando trabajé en una heladería. Luego, el día que, mientras hacía brainstorming en un cuaderno, di con la voz de Carla María, que salió de la nada y tomó control de la trama.

Vivimos en un mundo en el que el trabajo no solo es un medio para subsistir, sino que en muchos casos invade otras áreas de nuestra vida y llega hasta a definirnos. ¿Cómo hacer para que esto no suceda? Lo pregunto porque Carla María, como muchas otras personas, parece padecer su empleo.

Creo que si tuviera respuestas a las disyuntivas que presenta el trabajo, no hubiera escrito Los días hábiles. La novela es un intento de pensar narrativamente las complejidades del trabajo —en una heladería, sí, pero podría ser cualquier trabajo— en tanto relación social, en tanto espacio y parte de la cotidianidad de nuestros días. Precisamente una de las cosas que exploro es la idea de esa separación que hacemos mediante la cual el trabajo queda diferenciado de nuestras vidas. O sea, que podemos decir que el trabajo invade nuestras vidas como si fuera algo foráneo a ella; o que nuestras vidas comienzan al salir del turno. Temo que se nos va la vida en ese tipo de desplazamiento conceptual.

En otra entrevista cuentas que durante la adolescencia tuviste varios empleos (en una heladería y en telemarketing, por ejemplo). ¿Cómo fue que decidiste dedicarte a la escritura?

Creo que la escritura tiene más de hábito y mala maña que de vocación o profesión. O sea, las ganas de escribir nacen de otro lugar y uno lo que hace es mantenerlas, atenderlas. En otras palabras, escribo por el lado.

¿Cómo puede alguien saber que encontró su trabajo ideal?

Ni idea. Lo que sí sé es que ninguno de los personajes de Los días hábiles lo ha encontrado.

En Los días hábiles hay varias referencias hacia el cine. ¿Cómo influye esta disciplina en tu escritura? ¿Alguna otra tiene también impacto en ella?

En Los días hábiles el ojo que narra está muy marcado por las formas del cine, sí. Lo que buscaba era intentar dar con una narración casi fenomenológica; que comenzara por la superficie dura de las cosas antes de ceder con el resto. También el cine está presente porque los personajes están inmersos en él; más que lectores, los muchachos de la novela son televidentes.

¿Con qué películas relacionarías Los días hábiles?

Por la cosa del trabajo y del énfasis en los corillos, los amigos, y el día a día, diría que con Office Space.

Carla María, la protagonista de Los días hábiles, se caracteriza por tomar malas decisiones. ¿Tú crees que, en la vida real, eso es una consecuencia de las circunstancias que cada quien atraviesa o que tiene que ver directamente con las personas?

Yo no sé si Carla María tome malas decisiones, ella ha tomado las decisiones que puede tomar. Precisamente por eso es que se siente contra la espada y la pared. Ninguna de estas decisiones, ella cree, ha hecho posible llevar a cabo una vida que valga algo. Es por eso que un buen día decide asaltar la tienda. Sabe que es un plan absurdo, pero por lo menos es un plan que la lanzaría a un futuro incierto.

¿Cómo fue que creaste a la protagonista? ¿Qué buscabas al hacerla atravesar por todos esos conflictos?

Los personajes surgieron muy orgánicamente. Hice algo que nunca había. Me senté un día y comencé, sin plan alguno, a entrevistar a unos nombres genéricos en un cuaderno. Poco a poco, cada uno fue abriéndose, distinguiéndose y generando su propia voz. De esos, obviamente fue Carla María la que nació más completa, más autónoma; pero todos estaban ahí de pronto, con algo que decir.

Sé que vives en Estados Unidos y quería preguntarte cómo se ve la literatura latinoamericana actual desde allá.

La literatura latinoamericana cada vez se traduce más, y en los últimos años la variedad de autores latinoamericanos que hacen mella en la industria cultural estadounidense es mayor. Sigue siendo mínima, proporcionalmente, pero es suficientemente variada como para hacer imposible el estereotipo, la generalización.

¿Estás trabajando actualmente en algún libro?

Sí, estoy trabajando en otra novela sobre la fuga y el escape, pero esta ya no en el presente, sino a principios del siglo XIX, justo después de la revolución haitiana, la cual para algunos anunció el fin del mundo, y, para otros, la esperada llegada de un mundo más justo.

August 9, 2020

cuaderno de lecturas: un último comentario sobre "stolen life" de fred moten

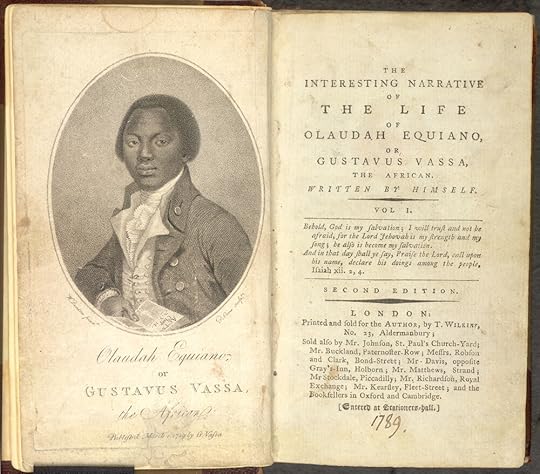

The Interesting Narrative of the Life of Olaudah Equiano, or Gustavus Vassa… Lo ven acá.

Una de las cosas chéveres de Stolen Life es que, a veces, cuando uno se está comenzando a perder en el viaje de Moten, aparecen figuras o anécdotas que son tan sugestivas que atrapan tanto a Moten como al lector que uno es y que ilustran, o tematizan, o resumen, o contradicen o se aposicionan a la reflexión en cuestión.

Está el momento en el que, en su autobiografía, Oulaudah Equiano cuenta de una ocasión en el que su amo inglés lo vende al capitán de un barco. Al abordar, el capitán le dice a Equiano “eres mi esclavo ahora” y Equiano le responde que no, que no lo puede ser, porque su amo no lo podía vender. El capitán le pregunta que cómo va a ser que su amo no lo puede vender si lo compró. Equiano le responde que no sólo lo han bautizado—es ahora cristiano—sino además que el amo tiene deudas con él, y según muchos abogados con los que ha consultado, estas condiciones invalidan cualquier venta. Le sorprende, le dice Equiano al capitán, que no conozca la ley tan bien como esos abogados. El capitán rebuzna y, me imagino, se sonroja ante lo que sólo pudo haber interpretado como altanería. Con la seguridad del que tiene toda una nave a su disposición, le dice a Equiano, “hablas demasiado inglés y si no te comportas y aprendes a callarte, tengo un método para asegurarme que lo hagas”. He ahí un límite duro ante el cual nada puede hacer el conocimiento de la libertad (legal) que conoce Equiano.

Está la anécdota de Mary Price, una mujer esclavizada, que en su “slave narrative” cuenta que una vez se enfermó de reumatismo seriamente y, como sabía que la obligarían a trabajar, fue a donde los amos y les pidió que le permitieran comprar su libertad. La ama se indignó, alzó la voz, la insultó y le preguntó quién rayos le había metido la libertad en la cabeza. A esto, Mary Price dice que respondió “ser libre es muy dulce”, como si eso respondiera la pregunta. Entre la pregunta—cómo es que alguien que, en teoría, no tiene contacto con el mundo conoce de los métodos de la libertad—y la respuesta—que responde otra cosa, que habla de la experiencia o del sabor de la libertad y no del conocimiento de la libertad—hay algo que habla de que sabemos, fuera del conocimiento de la libertad, todo lo que debemos saber de la libertad.

También está la anécdota de Ellen Butler, recogida en una etnografía a mediados del siglo veinte, en la que la ya anciana Butler recordó cómo su amo les prohibía ir a la iglesia, cómo los blancos no querían que rezaran, pero como quiera la gente esclavizada en su finca se escondía en cuevas y rotos en el suelo para rezar. Solían rezar por la libertad, dice, y añade: “no sé cómo aprendieron a rezar, porque no nunca habían venido pastores por allí. Supongo que fue el Señor mismo que les mostró”. Ahí otra vez lo de si conocemos la libertad antes de la experiencia del conocimiento de libertad. El etnógrafo que grabó a Butler lo transcribe de manera más oral y también en la grafía misma encuentra Moten algo. La última oración de Butler sale así: “I reckon de Lawd jis’ mek ‘em know how to pray”. ¿Cómo evitar jugar con la distancia entre Lord y Law?, parecería preguntar Moten. ¿Qué les enseñó a rezar a esas gentes esclavizadas, el Señor o la Ley misma que los privaba de su libertad?

Hay muchas más. Casi al final del libro surge la de una tal Betty. En 1857, los amos de Betty, apellidados los Sweets, se mudaron del Sur al Noroeste de los Estados Unidos, donde la esclavitud había sido abolida. Sólo por el mero hecho de entrar a ese estado, Betty quedaba técnicamente liberada. Cuando los amos decidieron volver al Sur, un tiempo después, unos abolicionistas intervinieron y llevaron su caso a la Corte Suprema. Allí se discutieron los fundamentos del conocimiento de la libertad, se discutió a Betty como sujeto soberano, se discutió la ley de contratos, se discutió la ley de propiedad. Al fin y al cabo, se sentenció que Betty era libre. Y, sin embargo, Betty dio las gracias y volvió con sus amos al sur.

¿Cómo se interpreta esta decisión sin moralismos, sin atribuirle algún tipo de mentalidad esclava o colonizada a Betty, sin intentar pintar la esclavitud como buena (como hacen sus apologistas)? ¿Qué le hace a la ley que un sujeto libre (que es sujeto libre sólo geográficamente porque unos kilómetros más allá es objeto en propiedad; según la ley) decida renunciar al estatuto de su ser persona? ¿No humilla de cierto modo esta decisión a esa ley?

O también, ¿por qué les sorprendió a los antiesclavistas (como les llama Moten, privándolos del abolicionismo, del cual él hace algo radical) que Betty quisiera regresar al entramado social—la familia, los amigos, quién sabe qué más—del que provenía? En Stolen Life, gran parte de lo que históricamente se llamó abolicionismo es rebautizado “antiesclavitud”. Una posición antiesclava no tenía por qué ser abolicionista. De hecho, la mayor parte de las veces fue antiabolicionista. Es el caso en Tejas, por ejemplo—digo yo, no Moten—, ese último lugar donde tanto se impuso como se acabó la esclavitud estadounidense. Allí, en el famoso Juneteenth, se le informaba a la gente esclavizada que ya no lo eran, que la esclavitud como institución había llegado a su fin; pero se les insistía, claro, que ahora permanecerían en una relación laboral en las mismas fincas y haciendas de la cual no podían salirse de inmediato. Del mismo modo, y esto tampoco lo dice Moten, la legislación abolicionista latinoamericana—pensemos en la de la Gran Colombia o la del Caribe—, la cual buscaba imponerle a los recién liberados una nueva servidumbre, un “periodo de transición” en que tendrían que aprender cómo es que se le hacía a esa cosa llamada libertad—o sea, se les enseñaría qué era el conocimiento de la libertad—, no fuera que la desperdiciaran. El antiabolicionismo es, para Moten, una cierta incomodidad con respecto a los efectos y la lucha por la libertad (“entendida como la libertad sin ley de la imaginación y todas las materialidades que hacen posible esa libertad y toda materialidad que esa libertad hace posible”, 109). Ser antiabolicionista es exhibir un tipo de preocupación preservativa por la disrupción de estructuras, efectos y afectos que surgen de los sistemas esclavistas; es un nerviosismo que intenta disciplinar, contener la fugitividad.

Pensando en Betty y en su decisión de regresar, Moten pregunta: “¿y qué si la libertad no es más que una soledad vernácula?”, lo cual yo malinterpreto como ¿es el conocimiento de libertad, entonces, el conocimiento de la libertad del individuo, del sujeto solo, arrancado de todas las redes sociales, de todos los contextos en el que nuestros hábitos, usos y costumbres tienen sentido? ¿Es el conocimiento de libertad estar perdido, sin nada, sin nadie que nos interrumpa la fantasía liberal del sujeto soberano?

Al fin y al cabo, mediante un montón de otra gente, Moten comienza a mostrar cómo libertad y esclavitud no se contradicen; cómo llevan entre sí una relación metonímica; el uno es condición del otro. O, en una de esas preguntas machacadoras se resumiría así: “¿y qué si la condición del esclavo en general, o ‘generalmente hablando’, es el estar encadenado a la guerra por la libertad, encadenado a la guerra de la libertad, a la persecución de la libertad como guerra, a la necesidad, en la libertad, que impone esa libertad, de quebrar los lazos, efectos y afectos, de negar, en el entramado, el entramado?”

Volvamos a la pregunta que motiva todo esto, ¿es, entonces, la pulsión de libertad una pulsión conservadora? ¿Qué nos dicen estas anécdotas—que son las que recuerdo—de esa premisa?

Para Moten “abolición” es un nombre posible para la libertad salvaje; la libertad que se mueve sin ley, como la imaginación. Si hay tal cosa como la libertad (más allá del conocimiento de la libertad) es aquello que se expresa o se denota o se insinúa por la palabra o la actividad del escape. La libertad que está más allá del conocimiento de libertad es una práctica—un acto fugitivo—que se hace y deshace a sí misma; la libertad se articula en la esclavitud y se desarticula y rearticula en la huida, la fuga. La pulsión de libertad es una pulsión de muerte, es la pulsión de reafirmar las narrativas y los modos modernos de ser libre, modos individualistas, modos imposibles. Habría que librarnos de la pulsión de la libertad, conservadora (que conserva los modos disponibles de la libertad), y pasar una erótica de la fugitividad. La libertad, como rezó Mary Price, es una cosa muy dulce; demasiado dulce, diría yo con Moten, como para dejársela al conocimiento y la tradición de la libertad.

[Termino aquí, pero empecé aquí y seguí acá .]

cuaderno de lecturas: un segundo comentario sobre "stolen life" de fred moten

Leer Stolen Life de Fred Moten un julio y agosto del 2020 (2/3)

Como dije antes, me puse a leer Stolen Life de Fred Moten porque tenía una línea de In the Break, otro libro de él que leí hace unos años, acechándome—era una pregunta de esas a las que Moten recurre como atajos, y decía algo como: “¿y qué si la pulsión de (¿a?) la libertad es [una pulsión] conservadora?”.

Reconozco y puedo ver cómo Moten desespera un poco. Por un lado, se divierte demasiado con inventar palabras, con meterle un prefijo o una sílaba adicional a toda palabra y uno de pronto se tropieza y tiene que darle cabeza. Por el otro, sus ensayos no concluyen. O sea, no es que tenga una tesis y nos muestra la ecuación que lo llevó al resultado para que así entendamos con lo que vamos a dar al final. Al escribir, tantea, juega, y va por ahí conversando con gente, citando párrafos larguísimos de otras personas y haciéndoles compañía y de pronto nos tira una pregunta que realmente podrían servir de tesis; o nos tira cuatro líneas que nos proponen cuatro tesis posibles de las que seguirá explorando una para terminar, como en el principio, recurriendo a alguien que quizás lo dijo mejor o distinto a como él lo dijo. Por eso hay que darle suave, o simplemente pichear.

Una de esas palabras de Moten es “aposición”. Para él, la aposición es una forma de improvisación. Es un poner al lado para ver qué resulta, o poner al lado porque no hay de otra, o poner al lado porque tiene sentido, o poner al lado porque no tiene sentido hacerlo. La aposición también es una cuestión existencial, pero eso no viene al caso ahora mismo. Lo que importa es que, en el ensayo “Knowledge of Freedom” a la reflexión sobre la libertad, la imaginación y Kant, Moten pone de manera “aposicional” varias narraciones autobiográficas y biográficas (como la de Oulaudah Equiano) sobre la abolición y la libertad de personas que fueron alguna vez esclavizadas. Es un experimento, un ensayo, y lo que impulsa a Moten es preguntarse sobre los límites o las trampas o la imposibilidad de contar una historia de libertad dentro de los géneros (literarios) de la libertad. O sea, ¿es posible contar una historia libre? Lo que busca es explorar o tantear la paradoja que surge cuando las autobiografías o biografías de gente esclavizada intentan expresar la libertad, pensar el conocimiento de la libertad, un conocimiento que surge y está atrapado en la interrelación de la determinación del alfabetismo y la sujetividad moderna (y, por lo tanto, nunca se aleja de las herramientas del amo, de la filosofía y gramática conceptual que subtiende la esclavitud). O sea, Moten mira cómo alguien que intentaba escribir su autobiografía lo tenía que hacer a través del lenguaje del amo, a través de los géneros del amo (la autobiografía, el relato teleológico de cómo llegaste al presente, y cómo tú como sujeto individual lograste lo que lograste), y el marco conceptual del amo (el sujeto voluntarioso soberano y libre del liberalismo). Contar la historia de libertad, o una historia libre, es una tarea, entonces, imposible: en un texto escrito a partir de los estándares de la libertad sólo puedes encontrar esa libertad. Pero precisamente porque estos textos están escritos a partir de (advierto que voy a redundar un montón en esta oración para estar claro) los estándares de la libertad como forma de constatar los estándares de la libertad desde el punto de vista de alguien quien alguna vez se encontró fuera de esos estándares (y a quien se le impusieron) es posible encontrar momentos de tensión que muestran las contradicciones o los puntos ciegos de esos estándares de la libertad.

Mucho despúes, Moten hace una de esas preguntas taquigráficas que mencioné antes: “¿es el conocimiento de la libertad siempre el conocimiento de la experiencia de la libertad aun cuando el conocimiento precede la experiencia? ¿Será que la doble existencia [de los sujetos una vez esclavizados de los que habla], en su doble visión de la libertad (como libertad de la lucha por libertad), deja la experiencia vivida abandonada por el camino?” (92). Creo que, con esto, lo que Moten quiere preguntar es ¿qué perspectiva única ofrece la doble existencia de los sujetos una vez esclavizados en tanto pueden recordar un momento anterior al querer la libertad (un momento anterior al ser esclavizados y entrar al marco narrativo de la libertad moderna)? ¿Y cómo accedemos esa perspectiva, con qué modo de análisis o qué lenguaje?

Para Moten, se haría a través de una improvisación, una lectura improvisada que se fije en los quiebres, en los hiatos, en los momentos en los que se interrumpe, ya sea por un gesto o una mala interpretación o una fuga los marcos de nuestro conocimiento de la libertad. Para esto, tenemos que prestar atención, tener cuidado al escuchar los ecos de esos gestos—eso es lo que hace el black study—, sintonizarlos para estar claros que, fuera del conocimiento de la libertad (y sus tradiciones y sus narrativas y sus filósofos y sus políticas y sus éticas y sus reglas y sus leyes y sus juicios), ya “sabemos todo lo que tenemos que saber sobre la libertad”.

¿Qué nos dice esto sobre la cuestión de que es posible que la pulsión de libertad sea una pulsión conservadora? Quizás que la pulsión de libertad es conservadora si la entendemos a partir del conocimiento de la libertad porque sólo puede terminar afirmando la misma estructura y tradición que subtiende la deshumanización de la esclavitud moderna o porque se constituye a partir de las mismas estructuras filosóficas; o porque sólo puede afirmar el sujeto individual, el sujeto soberano y su ley soberana; sujeto y ley que lo son en tanto le ponen diques a la imaginación; en tanto que la domestican por miedo a… ¿a qué?

Paro por ahora, pero si quieres seguir, empecé aquí , y también termino acá .cuaderno de lecturas: un primer comentario sobre "stolen life" de fred moten

Naturaleza muerta con Stolen Life.

Me puse a leer Stolen Life de Fred Moten porque tenía una línea de In the Break, otro libro suyo que leí hace unos años, pegá. Era una pregunta de esas a las que Moten recurre como barrecampos, y decía algo como: “¿y qué si la pulsión de libertad es [una pulsión] conservadora?”. No sé por qué en vez de ir al libro en cuestión vine a este, del que había leído unos capítulos cuando salió, pero el punto es que lo hice.

Stolen Life es una serie de ensayos (en el sentido ensayar) sobre un montón de temas (desde Kant a la pedagogía, al WEB Dubois, al optimismo, al movimiento de boycott a Israel, entre otras cosas), pero en cuyo centro está la idea del “black study”, que para Moten es una aproximación crítica, lúdica, poética (un tipo de deconstrucción) a la blackness (diría negritud, pero hay algo particular a la experiencia del mundo anglófono) como construcción histórica, estética, política y en tanto esta se relaciona a la vida negra, al rechazo colectivo de la muerte social, a la filosofía, a la narración y a la política.

Pero, como decía, lo que me llevó al libro fue esa pregunta inicial sobre la libertad que Moten hacía en otro libro y que no sé por qué me imaginé debía repercutir en este. Porque realmente todo el mundo tiene cinco o seis temas, efectivamente, una de las reflexiones consistentes de Stolen Life gira en torno a la libertad; o en torno a todo lo que las libertades modernas (ya sea la de la filosofía, la de Kant; o la del sujeto soberano de la política moderna; o la de narración autobiográfica; o la de la ley, o la del capitalismo, etcétera) excluyen.

El primer ensayo, “Knowledge of Freedom”, abre precisamente con eso, con una reflexión sobre la ley, la razón y la libertad que surge de estas. Moten ofrece una lectura de una lectura de Kant que insiste en el hecho de que para ser racional, para “tener sentido”, Kant creía que había que limitar, domesticar, subyugar la imaginación. A la imaginación había que cortarle el vuelo, porque esta partía de una libertad anárquica que, dejada a sí misma, sólo producía sinsentido. O sea, la ley que estructura la razón y el sentido (el juicio), para Kant, implicaban el sacrificio del sinsentido en tanto libertad; el sinsentido en tanto presencia fugitiva. De ahí hay un montón de implicaciones acerca de la libertad salvaje del pensamiento y cómo, en el origen de la filosofía crítica, era necesario la domesticación de esta. Pero anyways, la reflexión de Moten eventualmente salta o fluye o deviene o contrapuntea o insinúa la manera en la que Kant hablaba del negro como, también, una fuerza descontrolada, que había que domesticar, subyugar. Kant es, para Moten, entonces, un amigo con el que pensar y un enemigo conta el cual pensar, al mismo tiempo, y de ahí empieza a tantear la relación que existe entre la imaginación y la idea (construcción, etc.) de la raza como el lugar de lo no-categórico, como lo que está fuera de la ley que garantiza la ley. La negritud es una figura que funciona conceptualmente de manera similar a la imaginación, a la Cosa, etcétera, como el afuera constituyente de un montón de asuntos claves. Moten tantea, también, la idea de la esclavitud racial (del siglo XVIII en adelante) como la materialización existencial de esta serie de exclusiones, de estos conceptos.

Todo esto es lo que es, y Moten pasa a pensar con Du Bois, con Nahum Chandler, con Saadiya Hartman y otra gente más sobre cómo la experiencia de la blackness para personas cuya existencia ha sido definida por esta implica una diferencia an-original (sin original, el an como el prefijo en anárquico, lo que no tiene arkhe) que, explorada críticamente, obliga a o posibilita entender de manera más visceral (más epidérmica, también) todo esto; obliga a entender de una manera inaccesible para Kant que habitar lo negro es pasar de la resistencia del objeto a la insistencia de las cosas, de la existencia del impulso de libertad a la persistencia del escape—escapar en pos de una cancelación de las normatividades auspiciadas por el estado y las que este también auspicia bajo la rúbrica de la falta de estado.

De pronto, entonces, estamos más cerca a la pregunta que hace Moten en su otro libro. Va surgiendo, entonces, la razón por la cual puede preguntarse si será que la pulsión de la libertad es siempre una pulsión conservadora. ¿Será que la libertad es conservadora si estamos hablando de las libertades que surgen del pensamiento de Kant, las libertades del estado, las libertades del liberalismo, todas articuladas de espaldas o encima de las espaldas de una de las más crueles maquinarias de la privación de la libertad que existieron en la historia—la esclavitud racial del siglo XVIII? En este marco, comienza a parecer que para hablar de la libertad anárquica de la imaginación, esa a la que Kant le tenía repelillo, Moten recurre (como otros pensadores contemporáneos) a la palabra “escape”, “fuga” o “abolición”.

Paro aquí, por ahora, pero si quieres seguir, sigo acá .July 28, 2020

Conversación en torno a Los días hábiles con Lee+ de la Librería Gandhi (YouTube)

Mañana a las 11AM en México / 12 del medio día en Puerto Rico y Estados Unidos estaré hablando con la gente de Lee+ de la Librería Gandhi por YouTube Live. Actualizaré esta entrada luego con el video, pero mientras tanto, pueden entrar por acá.