Sergio Gutiérrez Negrón's Blog, page 9

July 21, 2018

sed de historia, una columna

Esta columna salió publicada el 3 de julio del 2018 en El Nuevo Día.

Sed de historia

Últimamente despierto con sed de historia. Llevo casi un mes así, con una sequía en la garganta que no logro saciar ni con la historia que aprendí en la escuela y en la universidad.

Sufriendo de la condición, el otro día daba una vuelta por la Plaza de Caguas y, viéndola aun arrasada, quise saber algo de ella más allá de los datos sueltos y los recuerdos que he acumulado a través de los años. Al llegar a casa, le escribí a un amigo que parece saber la historia de todo, y me contó de cuarenta años de política municipal, de la época de los nacionalistas en Caguas, las décadas tabaqueras del municipio, y, eventualmente, del hatillo de Tomás de Castro. Sin embargo, mientras leía sus respuestas, me comencé a percatar que lo que busco es otro tipo de historia.

Poco a poco, descubrí que lo más que se acerca a esta, hasta ahora, se encuentra en la anécdota. No sólo la de los viejos, aunque esta es la más ofrecida, la más intrigante. No hablo necesariamente del pasado “histórico”. Hoy por hoy parecería ser más fácil hablar de los años cincuenta y sesenta, que de los setenta, ochenta, y noventa. Resulta que, por alguna razón, es ahí que se halla el vaso de agua que ansío. Cuando se ofrecen anécdotas de esta época reciente, salto a ellas y, sin darme cuenta, me paso de la raya. Las preguntas dejan de ser casuales y se hacen demasiado quisquillosas. A nadie le gusta el averiguau.

Pero es que también he descubierto que lo que intento es enlazar todas estas anécdotas y armar una historia que explique el momento actual; armar un relato que no se agote ni en la política ni en lo personal. Quizás sea ahí, en ese otro registro, desde ese otro lugar, que se pueda contar una historia de la fuerza de esta isla que contenga esa cosa que la mantiene flotando aún en este perenne estado de sitio.

Sed de historia

Últimamente despierto con sed de historia. Llevo casi un mes así, con una sequía en la garganta que no logro saciar ni con la historia que aprendí en la escuela y en la universidad.

Sufriendo de la condición, el otro día daba una vuelta por la Plaza de Caguas y, viéndola aun arrasada, quise saber algo de ella más allá de los datos sueltos y los recuerdos que he acumulado a través de los años. Al llegar a casa, le escribí a un amigo que parece saber la historia de todo, y me contó de cuarenta años de política municipal, de la época de los nacionalistas en Caguas, las décadas tabaqueras del municipio, y, eventualmente, del hatillo de Tomás de Castro. Sin embargo, mientras leía sus respuestas, me comencé a percatar que lo que busco es otro tipo de historia.

Poco a poco, descubrí que lo más que se acerca a esta, hasta ahora, se encuentra en la anécdota. No sólo la de los viejos, aunque esta es la más ofrecida, la más intrigante. No hablo necesariamente del pasado “histórico”. Hoy por hoy parecería ser más fácil hablar de los años cincuenta y sesenta, que de los setenta, ochenta, y noventa. Resulta que, por alguna razón, es ahí que se halla el vaso de agua que ansío. Cuando se ofrecen anécdotas de esta época reciente, salto a ellas y, sin darme cuenta, me paso de la raya. Las preguntas dejan de ser casuales y se hacen demasiado quisquillosas. A nadie le gusta el averiguau.

Pero es que también he descubierto que lo que intento es enlazar todas estas anécdotas y armar una historia que explique el momento actual; armar un relato que no se agote ni en la política ni en lo personal. Quizás sea ahí, en ese otro registro, desde ese otro lugar, que se pueda contar una historia de la fuerza de esta isla que contenga esa cosa que la mantiene flotando aún en este perenne estado de sitio.

Published on July 21, 2018 12:26

June 5, 2018

el limonero, una columna

Acá cuelgo mi columna de hoy en El nuevo día, 5 de junio de 2018.

Confieso que es la

primera vez que regreso a la isla después del huracán. También que, cuando me

levanté el segundo día y salí a caminar por el patio de la casa de mis papás,

olvidé los estragos de las ráfagas, los videos, los zapatos frente al Capitolio

y, con ellos, nuestros muertos. No fue un olvido intencional sino una de esas

lagunas a las que te empuja a fuerza la cotidianidad. Lo olvidé todo y, aunque

me pregunté por el palo de guayabas que ya no estaba, hice un repaso de los otros

y noté que allí seguían, verdes. Me tomó un segundo registrar que, entre el

muro de contención que aguanta el monte y el de propiedad que marca el

vecindario, detrás de los otros árboles y al fondo del patio, algo sucedía con

el limonero.

El palo de limón lo

sembraron antes de que me fuera. Pero a través de lo que ya va haciéndose una

década de regresos intermitentes e imposibles, lo he visto crecer. Cada vez que

vuelvo, salgo a coger los limones verdes y duros que produce y los exprimo a la

docena hasta sacarles el poco jugo que insisten en ofrecer y que siempre me ha

parecido una prueba fehaciente del carácter voluntarioso de la vida vegetal.

El limonero estaba seco.

A primera vista, sus ramas se expandían en todas las direcciones, fuertes. Pero

no tenían ni una hoja. Toqué una rama y pude romperla sin esfuerzo. ¿Qué le

pasó?, me pregunté y, al instante, noté que si las ramas permanecían en su

lugar era porque alguien—mi padre, supongo—les había armado un exoesqueleto de

alambres y sogas finitas que las mantenían en su lugar. Tracé el armatoste

hasta el tronco y de ahí otra vez hacia las ramas más extensas. En la punta de

una, anunciándose futuro, vi dos hojitas verdes renacer.

“María”, me dije, como

explicándomelo y me sentí profundamente culpable.

Desde entonces encuentro

ese limonero en todos lados; en los letreros aún caídos, en los postes inclinados,

en las anécdotas de mis familiares. A primera vista, uno parecería ver el mundo

antes de María, pero uno no hace más que acercarse y nota los alambres y soguitas

que lo sostienen todo, evitando el desplome.

Published on June 05, 2018 05:11

May 29, 2018

la hipnótica materialidad del día a día, decía roth

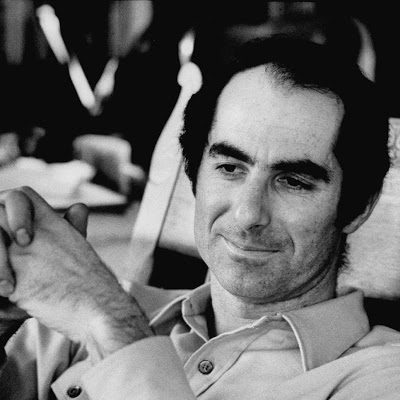

Llevo, desde la semana pasada, leyendo el último volumen de las obras completas de Phillip Roth, Collected Nonfiction, 1960-2013. Lo he estado leyendo casi como una forma de entrarle al verano que comienza, a alternar modos de estar, pasar de la intensidad del semestre académico a los largos silencios de los veranos del medio oeste. Lo he estado haciendo, además, porque mi esposa está de viaje todo el mes y se me ha olvidado cómo estar solo. En fin, todo esto es un prólogo para otra cita de Roth, del ensayo "The Ruthless Intimacy of Fiction", el cual realmente es una ponencia que dio en alguna actividad en Newark y que pueden encontrar en los últimos 40 minutos de este video. En fin, la cita es un tipo de ars poetica, un pequeñísimo prospectus de la prosa que se dice realista.

Foto de la entrevista que le hizo el NYTimes a Roth el año pasado.

This

passion for specificity, for the hypnotic materiality of the world one is in is

all but at the heart of the task to which every American novelist has been

enjoined since Herman Melville and his whale and Mark Twain and his river: to

discover the most arresting, evocative verbal depiction for every last American

thing. Without strong representation of the thing—animate or inanimate—without the

crucial representation of what is real, there is nothing. Its concreteness, its

unabashed focus on all the mundanities, a fervor for the singular and a

profound fidelity to the blizzard of specific data that is a personal life, its

physicalness, that the realistic

novel, the insatiable realistic novel with its multitude of realities, derives

its ruthless intimacy. And its mission: to portray humanity in its

particularity”

Foto de la entrevista que le hizo el NYTimes a Roth el año pasado.

This

passion for specificity, for the hypnotic materiality of the world one is in is

all but at the heart of the task to which every American novelist has been

enjoined since Herman Melville and his whale and Mark Twain and his river: to

discover the most arresting, evocative verbal depiction for every last American

thing. Without strong representation of the thing—animate or inanimate—without the

crucial representation of what is real, there is nothing. Its concreteness, its

unabashed focus on all the mundanities, a fervor for the singular and a

profound fidelity to the blizzard of specific data that is a personal life, its

physicalness, that the realistic

novel, the insatiable realistic novel with its multitude of realities, derives

its ruthless intimacy. And its mission: to portray humanity in its

particularity”

Published on May 29, 2018 08:17

May 23, 2018

¿es esto lo que escribir ha hecho conmigo? , algunas palabras sobre phillip roth el día después de su muerte

La Revista Arcadia invitó a varios escritores y lectores a decir algunas palabras sobre Phillip Roth, entre ellos dije una que otra cosita.

La Revista Arcadia invitó a varios escritores y lectores a decir algunas palabras sobre Phillip Roth, entre ellos dije una que otra cosita.—

Al igual que cuando murió Leonard Cohen, cuando me enteré de la muerte de Philip Roth anoche quise escribir algo que pudiera expresar esa extraña pena que le pega a uno cuando muere uno de sus héroes, especialmente esos héroes que el tiempo ha mostrado profundamente imperfectos. Como en aquella otra ocasión, todo lo que me salió fue pura cursilería –“sendo lloripari”, como se diría en Puerto Rico–, y me puse a leer las notas que he tomado de sus libros a través de los años. Me tropecé con una escena de la novela de 1983, The Anatomy Lesson, que me pareció apropiada. En esta, Zuckerman, el alter ego de Roth, todavía está viviendo las secuelas de haber publicado un libro muy libidinoso, parecido al Portnoy’s Complaint que hizo a Roth mismo famosísimo en los años setenta, y no puede sino escribir sobre haber escrito ese libro. En algún momento de la trama –spoiler alert–, su madre muere y Zuckerman, mientras pone sus cosas en orden, siente que le pega un golpe de pena. Aunque no quiere hacer otra cosa que no sea explotar en llanto, se pregunta si realmente está en luto. Es decir, Zuckerman, en un repentino momento de distanciamiento, se pregunta si realmente está sufriendo o si el dolor está actuando, obligándole a sufrir como se supone que lo hacen los hijos recién huérfanos. El narrador se interrumpe, entonces, y se pregunta: “¿Es esto lo que escribir ha hecho conmigo? Tanta introspección, tanto explotar mis propios recursos, y ahora ni siquiera se me permite aceptar, sin más, la conmoción por la muerte de mi madre. Ni siquiera cuando lloro puedo estar seguro de lo que hay”.

En esta pregunta, creo, se captura el gran tema de Roth. Si es cierto que los dos ejes de su obra fueron el deseo masculino y, en sus últimas décadas, la historia estadounidensetal como la vivió su generación, el hilo que recorrió todo lo que escribió, ya fuera explícitamente o no, fue la tensa relación entre escritura y experiencia, esa mala costumbre de estar presente y no estarlo, al mismo tiempo. Su obra nos queda, por lo tanto, como un testimonio de una vida y su escritura.

Published on May 23, 2018 16:56

la historia que inventas y te inventa a ti, dijo roth

No, one’s story isn’t a skin to be shed— it’s inescapable, one’s body and blood. You go on pumping it out till you die, the story veined with the themes of your life, the ever-recurring story that’s at once your invention and the invention of you.--escribió Phillip Roth, muerto ayer, en The Prague Orgy (1985).

Published on May 23, 2018 16:43

May 1, 2018

El interruptor 36210, una columna

Esta columna apareció el martes, 1 de mayo del 2018, en El nuevo día.

Central de Palo Seco

El interruptor 36210

Hace unas semanas se le fue la luz otra vez a un amigo. Me escribió poco después para disculparse por haberse ausentado a una reunión que tendríamos por videoconferencia. Cuando hablamos, me explicó, de manera casual, que la interrupción en el servicio se debió a la activación de un mecanismo de seguridad que tumbó la central de Palo Seco para protegerla de una avería y explosión que ocurrió minutos antes en el interruptor 36210 de Monacillo, lo que pudo haber echado a perder todo el sistema.

Mi amigo lo había leído online. Le comenté que me sorprendía que la información sugiera tan natural y nos reímos. Me confesó que no sabía por qué sentía la necesidad, después del huracán, de averiguar ahora qué falla causó qué. No era que pudiera hacer algo al respecto, pero de repente le parecía importante saber.

Después de casi cinco meses de estar sin luz y tras su repentino regreso en enero, el sistema eléctrico había adquirido una materialidad que nunca antes había considerado. Me dijo que cada vez que prendía un interruptor se imaginaba una de esas escenas de las películas en las que se viaja a alta velocidad por una serie de tubos y nervios. Era casi como si pudiera ver toda la infraestructura sobre la que dependía su vida —y más él que trabaja desde su casa. No sólo visualizaba la infraestructura, sino además que sentía (y temía) su fragilidad.

Poder identificar el origen del problema —el interruptor 36210, en el caso anterior—, le hacía sentir despierto. Como si al tener claro el diagnóstico, pudiera estar un poco más en control de los remedios.

Esta consciencia infraestructural, uno de los legados materiales más claros de María, insinúa un potencial social y político prometedor. Quizás su generalización haga posible comenzar a llamar al pan, pan, y al vino, vino. Quizás entonces podamos ver la necesidad de salir a la calle este primero de mayo.

Central de Palo Seco

El interruptor 36210

Hace unas semanas se le fue la luz otra vez a un amigo. Me escribió poco después para disculparse por haberse ausentado a una reunión que tendríamos por videoconferencia. Cuando hablamos, me explicó, de manera casual, que la interrupción en el servicio se debió a la activación de un mecanismo de seguridad que tumbó la central de Palo Seco para protegerla de una avería y explosión que ocurrió minutos antes en el interruptor 36210 de Monacillo, lo que pudo haber echado a perder todo el sistema.

Mi amigo lo había leído online. Le comenté que me sorprendía que la información sugiera tan natural y nos reímos. Me confesó que no sabía por qué sentía la necesidad, después del huracán, de averiguar ahora qué falla causó qué. No era que pudiera hacer algo al respecto, pero de repente le parecía importante saber.

Después de casi cinco meses de estar sin luz y tras su repentino regreso en enero, el sistema eléctrico había adquirido una materialidad que nunca antes había considerado. Me dijo que cada vez que prendía un interruptor se imaginaba una de esas escenas de las películas en las que se viaja a alta velocidad por una serie de tubos y nervios. Era casi como si pudiera ver toda la infraestructura sobre la que dependía su vida —y más él que trabaja desde su casa. No sólo visualizaba la infraestructura, sino además que sentía (y temía) su fragilidad.

Poder identificar el origen del problema —el interruptor 36210, en el caso anterior—, le hacía sentir despierto. Como si al tener claro el diagnóstico, pudiera estar un poco más en control de los remedios.

Esta consciencia infraestructural, uno de los legados materiales más claros de María, insinúa un potencial social y político prometedor. Quizás su generalización haga posible comenzar a llamar al pan, pan, y al vino, vino. Quizás entonces podamos ver la necesidad de salir a la calle este primero de mayo.

Published on May 01, 2018 11:48

April 14, 2018

Isla, amigo y huracán, una crónica

El Huracán María me sorprendió, con un amigo, en Cuba. Estábamos allí para un evento en la Casa de las Américas. A un mes de regresar, escribí una crónica para la revista de la Casa que salió publicada el mes pasado. Este mes, otra versión de la misma crónica, apareció en la revista colombiana UniversoCentro.

La ilustración es de Elizabeth Builes y fue hecha para la UniversoCentro.

Ya antes nos habíamos cuestionado si debíamos haber venido a Cuba, pero esa fue la primera vez que lo hicimos desde que aterrizamos en La Habana y la que anunció los arrepentimientos posteriores. Era miércoles, 20 de septiembre, nuestra cuarta mañana en la ciudad. Desayunábamos, como siempre, en la casa particular en la que nos estábamos quedando. A diferencia de los primeros días, en los que habíamos escuchado la radio mientras nos pasábamos el pan y la mantequilla, esa mañana el dueño de la casa había encendido el televisor y sintonizado el noticiario mañanero. En algún momento entre nuestra segunda taza de café y la llegada de Gloria y Alejandra, las dos escritoras bogotanas que se quedaban en la habitación del lado, el meteorólogo de la estación comenzó a hacer un repaso del estado del archipiélago caribeño tras los recientes embates del huracán Irma.

El meteorólogo repasó muchas de las cosas que habíamos visto al llegar: una Habana en la que el malecón estaba inhabilitado porque las olas huracanadas habían minado sus cimientos; en la que toda la vegetación estaba deshecha por el agua salada; en la que la gente aún estaba en modo de supervivencia y donde al final de cada esquina habían levantado comederos en los que la gente del barrio podía conseguir un plato de arroz, con un poco de frijoles y pollo frito, todos cocinados con harto aceite, y así devolverle algo de normalidad a su día a día. Luego, tras reportar sobre las islas que habían sido totalmente arrasadas, el hombre pasó a hablar de otro huracán, María, del que Juanluis y yo habíamos escuchado justo la noche antes de abordar nuestro vuelo y por el que originalmente habíamos dudado partir. Tras mostrar los itinerarios hipotéticos de María vis a vis Cuba, el hombre enfocó una imagen que representaba la ruta en curso del temporal. Con algo de alivio, comentó que según parecía Cuba saldría ilesa. El dueño de la casa exhaló y celebró, porque una tormenta de esa fuerza, según él, terminaría por sepultar la ciudad en la que nos encontrábamos. Todos sonreímos y volvimos a mirar el pronóstico, según el cual, en esa precisa mañana, María partiría a Puerto Rico justo por la mismísima mitad.

Juanluis y yo nos quedamos callados y, tras las noticias, Gloria y Alejandra expresaron, de algún modo, su preocupación. No recuerdo los detalles, pero imagino que Juanluis les habrá respondido con un comentario indeciso y pesimista, y que yo le habré seguido con uno más liviano, intentando evitar tomar una posición, como suelo hacer.

Poco después compramos tarjetas de internet en el Hotel Presidente y nos separamos frente a nuestros dispositivos con la esperanza de saber un poco más, de confirmar que familiares y amigos estuvieran preparados. Muy pronto, sin embargo, Juanluis y yo fuimos expulsados del mundo virtual por la ausencia de respuesta puertorriqueña. No lográbamos contactarnos con nadie, aunque sí actualizar los mapas en los que vimos cómo María, ese huracán categoría cinco que hizo histórica esa semana parteaguas, disminuyó su velocidad al tocar tierra, aunque no su fuerza, dándoles más tiempo a sus despojos.

Fue entonces cuando Juanluis dijo que quizás venir a Cuba fue una mala idea. El “quizás” desapareció mientras progresó el día, y luego la semana, y en su lugar se asentó la certeza de que se tomó la decisión incorrecta, y de que esa decisión representaba un fallo moral de nuestra parte. Yo lo negué al principio porque soy lento en arrepentirme. Luego, lo negué porque me avergonzaba no haber visto el peligro que prometía el huracán con la claridad de Juanluis.

Vinimos a Cuba para participar, durante toda la semana, de la cuarta edición de Casa Tomada, un encuentro de jóvenes escritores, artistas y activistas en la Casa de las Américas. Vinimos a Cuba, sí, porque siempre habíamos querido hacerlo y porque admirábamos la institución, y porque los dos creemos en que, más allá de las categorías, hay una literatura latinoamericana realmente existente y que esta se funda en encuentros como aquel y en intercambios de libros más allá de los parámetros de las redes comerciales de distribución. Sí, esa es la justificación literaria, crítica. Pero también vinimos a Cuba porque una década atrás, durante nuestros años universitarios, Juanluis y yo fuimos uña y mugre. Vinimos porque no nos habíamos visto desde hacía un año, y porque llevábamos más de ocho, desde que yo emigré a los Estados Unidos, distanciándonos. Vinimos a Cuba a intentar refundar una amistad que, como el evento mismo Casa Tomada, se forjó a partir de conversaciones sobre literatura, libros, y azar.

El sábado antes de salir, sin embargo, casi se anuló la posibilidad del reencuentro. Juanluis me había escrito preguntándome si el programa en la Casa de las Américas seguía en pie, y si tomaría el vuelo la mañana siguiente. Por un lado, según sabíamos, el huracán Irma le había pegado duro a la Casa. A duras penas nos habíamos podido contactar con Lorena Sánchez, la responsable de juntarnos. Por el otro, aunque Irma apenas tocó a Puerto Rico, había hecho estragos en la distribución de luz eléctrica. En Cupey, donde vive Juanluis, aún no la habían restablecido y llevaba días con el refrigerador vacío y viviendo a fuerza de quinqué y comida enlatada. Titubeé, pero le respondí, desde la comodidad de mi casa en el medio oeste estadounidense, que sin duda iría. Antes de enviar el mensaje lo releí y me aseguré de que mi respuesta fuera firme, a pesar de la ansiedad que se asomaba. Me detuve un segundo y le pregunté: “¿Y tú?”. Me respondió una hora después. Dijo que sí, que nos veríamos allá.

[Sigue leyendo acá]

La ilustración es de Elizabeth Builes y fue hecha para la UniversoCentro.

Ya antes nos habíamos cuestionado si debíamos haber venido a Cuba, pero esa fue la primera vez que lo hicimos desde que aterrizamos en La Habana y la que anunció los arrepentimientos posteriores. Era miércoles, 20 de septiembre, nuestra cuarta mañana en la ciudad. Desayunábamos, como siempre, en la casa particular en la que nos estábamos quedando. A diferencia de los primeros días, en los que habíamos escuchado la radio mientras nos pasábamos el pan y la mantequilla, esa mañana el dueño de la casa había encendido el televisor y sintonizado el noticiario mañanero. En algún momento entre nuestra segunda taza de café y la llegada de Gloria y Alejandra, las dos escritoras bogotanas que se quedaban en la habitación del lado, el meteorólogo de la estación comenzó a hacer un repaso del estado del archipiélago caribeño tras los recientes embates del huracán Irma.

El meteorólogo repasó muchas de las cosas que habíamos visto al llegar: una Habana en la que el malecón estaba inhabilitado porque las olas huracanadas habían minado sus cimientos; en la que toda la vegetación estaba deshecha por el agua salada; en la que la gente aún estaba en modo de supervivencia y donde al final de cada esquina habían levantado comederos en los que la gente del barrio podía conseguir un plato de arroz, con un poco de frijoles y pollo frito, todos cocinados con harto aceite, y así devolverle algo de normalidad a su día a día. Luego, tras reportar sobre las islas que habían sido totalmente arrasadas, el hombre pasó a hablar de otro huracán, María, del que Juanluis y yo habíamos escuchado justo la noche antes de abordar nuestro vuelo y por el que originalmente habíamos dudado partir. Tras mostrar los itinerarios hipotéticos de María vis a vis Cuba, el hombre enfocó una imagen que representaba la ruta en curso del temporal. Con algo de alivio, comentó que según parecía Cuba saldría ilesa. El dueño de la casa exhaló y celebró, porque una tormenta de esa fuerza, según él, terminaría por sepultar la ciudad en la que nos encontrábamos. Todos sonreímos y volvimos a mirar el pronóstico, según el cual, en esa precisa mañana, María partiría a Puerto Rico justo por la mismísima mitad.

Juanluis y yo nos quedamos callados y, tras las noticias, Gloria y Alejandra expresaron, de algún modo, su preocupación. No recuerdo los detalles, pero imagino que Juanluis les habrá respondido con un comentario indeciso y pesimista, y que yo le habré seguido con uno más liviano, intentando evitar tomar una posición, como suelo hacer.

Poco después compramos tarjetas de internet en el Hotel Presidente y nos separamos frente a nuestros dispositivos con la esperanza de saber un poco más, de confirmar que familiares y amigos estuvieran preparados. Muy pronto, sin embargo, Juanluis y yo fuimos expulsados del mundo virtual por la ausencia de respuesta puertorriqueña. No lográbamos contactarnos con nadie, aunque sí actualizar los mapas en los que vimos cómo María, ese huracán categoría cinco que hizo histórica esa semana parteaguas, disminuyó su velocidad al tocar tierra, aunque no su fuerza, dándoles más tiempo a sus despojos.

Fue entonces cuando Juanluis dijo que quizás venir a Cuba fue una mala idea. El “quizás” desapareció mientras progresó el día, y luego la semana, y en su lugar se asentó la certeza de que se tomó la decisión incorrecta, y de que esa decisión representaba un fallo moral de nuestra parte. Yo lo negué al principio porque soy lento en arrepentirme. Luego, lo negué porque me avergonzaba no haber visto el peligro que prometía el huracán con la claridad de Juanluis.

Vinimos a Cuba para participar, durante toda la semana, de la cuarta edición de Casa Tomada, un encuentro de jóvenes escritores, artistas y activistas en la Casa de las Américas. Vinimos a Cuba, sí, porque siempre habíamos querido hacerlo y porque admirábamos la institución, y porque los dos creemos en que, más allá de las categorías, hay una literatura latinoamericana realmente existente y que esta se funda en encuentros como aquel y en intercambios de libros más allá de los parámetros de las redes comerciales de distribución. Sí, esa es la justificación literaria, crítica. Pero también vinimos a Cuba porque una década atrás, durante nuestros años universitarios, Juanluis y yo fuimos uña y mugre. Vinimos porque no nos habíamos visto desde hacía un año, y porque llevábamos más de ocho, desde que yo emigré a los Estados Unidos, distanciándonos. Vinimos a Cuba a intentar refundar una amistad que, como el evento mismo Casa Tomada, se forjó a partir de conversaciones sobre literatura, libros, y azar.

El sábado antes de salir, sin embargo, casi se anuló la posibilidad del reencuentro. Juanluis me había escrito preguntándome si el programa en la Casa de las Américas seguía en pie, y si tomaría el vuelo la mañana siguiente. Por un lado, según sabíamos, el huracán Irma le había pegado duro a la Casa. A duras penas nos habíamos podido contactar con Lorena Sánchez, la responsable de juntarnos. Por el otro, aunque Irma apenas tocó a Puerto Rico, había hecho estragos en la distribución de luz eléctrica. En Cupey, donde vive Juanluis, aún no la habían restablecido y llevaba días con el refrigerador vacío y viviendo a fuerza de quinqué y comida enlatada. Titubeé, pero le respondí, desde la comodidad de mi casa en el medio oeste estadounidense, que sin duda iría. Antes de enviar el mensaje lo releí y me aseguré de que mi respuesta fuera firme, a pesar de la ansiedad que se asomaba. Me detuve un segundo y le pregunté: “¿Y tú?”. Me respondió una hora después. Dijo que sí, que nos veríamos allá.

[Sigue leyendo acá]

Published on April 14, 2018 11:52

April 8, 2018

nuevos horizontes turcos

Dicen que los dormidos (aka, Uyoyor diyorlar) oficialmente existe en turco y está circulando por librerías en ese lado del mundo.

La edición es producto de Cumartesi Kitapligi, que creo que se traduce a libros de sábado, pero no lo juraría.

Published on April 08, 2018 09:55

April 5, 2018

la sangría, una columna

Esta columna salió publicada el miércoles, 4 de abril del 2018, en El Nuevo Día.

La sangría

“Hacienda proyecta la pérdida de 500,000 contribuyentes en cinco años”, anunció un titular de este diario esta semana. Cuando lo leí, me tembló un poco la mano. Me abaniqué, y, a pesar de que nunca había sentido una cosa así, concluí que aquello era una alegría inusitada, profunda. La alegría surgía del hecho de que, por primera vez, pude imaginarme un Puerto Rico más justo y equitativo.

La caminata hacia ese horizonte de la igualdad sería jalda arriba, me dije.

Valdría la pena imaginársela como una sangría, el procedimiento médico más popular desde la antigüedad hasta el siglo XIX. Las sangrías o flebotomías implicaban hacer un tajito en una vena periférica a través del cual un paciente dejaba salir un chorrito continuo de sangre. La expulsión, creeríamos, culminaría en beneficios ya que dejaría escapar malos humores. Si lo de llenar un envase de sangre parecía de mal gusto al paciente, también podrían colocarse, de manera estratégica, una serie de sanguijuelas que chuparían la sangre infectada. Al finalizar el proceso, una vez toda la sangre había sido eliminada, el paciente habría de volver a fortalecerse, tras un periodo de descanso.

Para restaurar y fortalecer a la isla, para crear un Puerto Rico justo e igualitario, sería necesario continuar la sangría. Con quinientas mil emigraciones más cada cinco años, en cuestión de treinta, la isla se vaciaría, y podría tomarse un break. Las sanguijuelas las hemos tenido pegadas al costado desde el principio de nuestra historia, aunque ahora están halando más sangre que nunca. Si, desde entonces, nuestra clase política sólo ha sido capaz de trabajar para sí, quizás dejándole el canto y yéndonos todos nosotros para otros lares, redistribuirían el bienestar y accederían a garantizarle a la población restante, que serían ellos mismos, un poco de dignidad. Quizás sin pueblo, también se comprometerían a la justicia e igualdad.

Ignoremos que, a menudo, las sangrías mataran a los pacientes. Podría ser una victoria de esas que llaman pírricas.

La sangría

“Hacienda proyecta la pérdida de 500,000 contribuyentes en cinco años”, anunció un titular de este diario esta semana. Cuando lo leí, me tembló un poco la mano. Me abaniqué, y, a pesar de que nunca había sentido una cosa así, concluí que aquello era una alegría inusitada, profunda. La alegría surgía del hecho de que, por primera vez, pude imaginarme un Puerto Rico más justo y equitativo.

La caminata hacia ese horizonte de la igualdad sería jalda arriba, me dije.

Valdría la pena imaginársela como una sangría, el procedimiento médico más popular desde la antigüedad hasta el siglo XIX. Las sangrías o flebotomías implicaban hacer un tajito en una vena periférica a través del cual un paciente dejaba salir un chorrito continuo de sangre. La expulsión, creeríamos, culminaría en beneficios ya que dejaría escapar malos humores. Si lo de llenar un envase de sangre parecía de mal gusto al paciente, también podrían colocarse, de manera estratégica, una serie de sanguijuelas que chuparían la sangre infectada. Al finalizar el proceso, una vez toda la sangre había sido eliminada, el paciente habría de volver a fortalecerse, tras un periodo de descanso.

Para restaurar y fortalecer a la isla, para crear un Puerto Rico justo e igualitario, sería necesario continuar la sangría. Con quinientas mil emigraciones más cada cinco años, en cuestión de treinta, la isla se vaciaría, y podría tomarse un break. Las sanguijuelas las hemos tenido pegadas al costado desde el principio de nuestra historia, aunque ahora están halando más sangre que nunca. Si, desde entonces, nuestra clase política sólo ha sido capaz de trabajar para sí, quizás dejándole el canto y yéndonos todos nosotros para otros lares, redistribuirían el bienestar y accederían a garantizarle a la población restante, que serían ellos mismos, un poco de dignidad. Quizás sin pueblo, también se comprometerían a la justicia e igualdad.

Ignoremos que, a menudo, las sangrías mataran a los pacientes. Podría ser una victoria de esas que llaman pírricas.

Published on April 05, 2018 18:19

March 25, 2018

breve cápsula en el tiempo, una entrevista

Acá una breve cápsula que se grabó durante el Hay Festival Cartagena, en la que nos hicieron unas preguntitas básicas a todos los seleccionados en el grupo de #Bogotá39.

Published on March 25, 2018 12:23