Sergio Gutiérrez Negrón's Blog, page 12

June 28, 2017

malas lecturas, una columna

Esta columna apareció hoy 28 de junio del 2017 en El Nuevo Día. En la versión impresa, su título es "Malas lecturas".

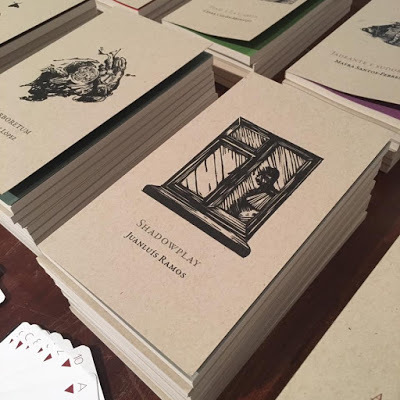

A principios de mayo un estudiante preguntó en clase si Puerto Rico estaba efectivamente bajo dictadura. Hablábamos de literatura contemporánea, de un libro de cuentos reciente del escritor Juanluís Ramos que no tiene nada que ver con política. Antes de responder, pensé en el libro: los relatos giran, a grandes rasgos, en torno a un personaje homónimo que sufre humillación tras humillación y que, al son, se hunde cada vez más en una depresión abúlica. Es cómico.

No vi conexión alguna e iba a descartar la idea pero, como sucede en estas clases de final de semestre en las que todos estamos agotados, no lo hice a tiempo (retrospectivamente uso de excusa que una clase de literatura debe abrirse, también, a la imaginación). Otro estudiante tomó la idea e inmediatamente pactó con los de su corillo que sí. Como estaba al día, lo asoció a la huelga de estudiantes que corría por entonces, a la Junta y, ante miradas cínicas, procedió a buscar una definición en el diccionario.

Una dictadura, dijo, acentuando las sílabas llanas y diptongando un poco las vocales, es “un régimen político que, por la fuerza o violencia, concentra todo el poder en una persona o en un grupo u organización y reprime los derechos humanos y las libertades individuales”.

“Exacto”, dijo otra, quien creo no había leído el libro, y pasó a argumentar que la depresión y la abulia eran metáforas para la falta de agencia del pueblo y la imposición unilateral de medidas de austeridad. Alguien añadió que la abulia también podía ser, de cierto modo, un modo de resistencia. (Cabe notar que “agencia”, “resistencia” y “subversión” son palabras diarias de este College).

Era una lectura terrible del texto, claro. A veces un tipo deprimido es un tipo deprimido, les dije. Sabía que me retarían, porque es parte de lo que jugamos. Joven y más radical que yo, una me respondió, riéndose, que a veces una dictadura es una dictadura.

A principios de mayo un estudiante preguntó en clase si Puerto Rico estaba efectivamente bajo dictadura. Hablábamos de literatura contemporánea, de un libro de cuentos reciente del escritor Juanluís Ramos que no tiene nada que ver con política. Antes de responder, pensé en el libro: los relatos giran, a grandes rasgos, en torno a un personaje homónimo que sufre humillación tras humillación y que, al son, se hunde cada vez más en una depresión abúlica. Es cómico.

No vi conexión alguna e iba a descartar la idea pero, como sucede en estas clases de final de semestre en las que todos estamos agotados, no lo hice a tiempo (retrospectivamente uso de excusa que una clase de literatura debe abrirse, también, a la imaginación). Otro estudiante tomó la idea e inmediatamente pactó con los de su corillo que sí. Como estaba al día, lo asoció a la huelga de estudiantes que corría por entonces, a la Junta y, ante miradas cínicas, procedió a buscar una definición en el diccionario.

Una dictadura, dijo, acentuando las sílabas llanas y diptongando un poco las vocales, es “un régimen político que, por la fuerza o violencia, concentra todo el poder en una persona o en un grupo u organización y reprime los derechos humanos y las libertades individuales”.

“Exacto”, dijo otra, quien creo no había leído el libro, y pasó a argumentar que la depresión y la abulia eran metáforas para la falta de agencia del pueblo y la imposición unilateral de medidas de austeridad. Alguien añadió que la abulia también podía ser, de cierto modo, un modo de resistencia. (Cabe notar que “agencia”, “resistencia” y “subversión” son palabras diarias de este College).

Era una lectura terrible del texto, claro. A veces un tipo deprimido es un tipo deprimido, les dije. Sabía que me retarían, porque es parte de lo que jugamos. Joven y más radical que yo, una me respondió, riéndose, que a veces una dictadura es una dictadura.

Published on June 28, 2017 08:24

May 30, 2017

una entrevista relámpago, por egidio colon

Acá una entrevista relámpago y juguetona que me hizo Egidio Colón para un periódico juguetón al que le llaman El Adoquín Times.

¿Tus autores(as) favoritos en prosa?

Más que autores,

tengo libros que me gustan mucho. Los principales serían: Felices días, tío Sergio de Magaly García Ramis, Remains of the day de Kazuo Ishiguro, La mujer en las dunas de Kobo Abe, Página en blanco y staccato de Manuel

Ramos Otero, Gilead de Marylinne

Robinson, Stoner de John Williams, Porque parece mentira la verdad nunca se

sabe de Daniel Sada, A Mercy de

Toni Morrison, y Light in August de

William Faulkner. ¿Y en poesía? Mi poeta de cabecera es C.K Williams, pero la

poesía que leo constantemente es la puertorriqueña contemporánea, y de ahí soy

aficionado de muchos. Tres que se me ocurren: Mara Pastor, Xavier Valcárcel, y Rubén

Ramos.

¿Cual es el principal rasgo de tu

carácter?

Difícil. Diría

que el hecho de que hago una división artificial entre mi vida social y mi vida

privada. Fuera de la casa soy muy social y me encanta estar con gente, pero

cuando estoy en la casa, para el pesar de mi esposa, soy extremadamente

antipático.

¿Cual es tu ideal de la felicidad?

Creo que

dependiendo del mood, diría que ser feliz sería o vivir en una gran comuna

rodeado de la gente que quiero; o vivir en un monasterio. Ahora que lo digo,

las dos me parecen insoportables, así que, mientras tanto, con estar vivo y que

se luche por un mundo más justo está bien.

¿Cual es tu principal defecto?

Mi afición por el

hábito, la costumbre y la rutina. Quizás resultado de la escuela católica, o

del haber tenido trabajos part-time que odiaba y que me obligaban a mirar el

reloj minuto a minuto, o el de no haber tenido carro cuando vivía en Caguas y,

por lo tanto, haber dependido de gente impuntual o de la guagua pública, que es

lo mismo.

¿Un héroe (ina) de ficción?

No sé si héroe,

pero mi personaje favorito sería Stevens, el mayordomo de la novela de Kazuo

Ishiguro. Es un héroe tan pero que tan bueno que no puede sino sufrir. Su

contraparte sería Flem Snopes, de la trilogía de Faulkner. Un personaje

extremadamente desagradable, pero de antología.

¿Tu compositor(a) favorito?

¡Leonard Cohen!

¿Tu pintor(a) favorito?

Edward Hopper.

¿Que habito ajeno no soportas?

La mezquindad.

¿Cual consideras la virtud más

sobrevalorada?

La aspiración

Published on May 30, 2017 17:03

May 24, 2017

días raros, una columna

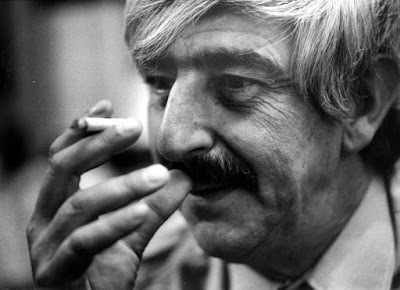

Esta columna se publicó el miércoles, 24 de mayo del 2017 en la sección Buscapié de El nuevo día bajo el título Días raros en la versión impresa y En tiempos desmemoriados con Óscar López Rivera en la versión web.

La foto es de El nuevo día.

Han sido días raros. El miércoles pasado sintonicé la radio y hablaban de Oscar López Rivera. Pasé a las redes sociales y varios medios transmitían con una costa de trasfondo y allí hablaba este hombre, ataviado en negro, sí, pero en un negro que lo hacía parecer fotoshopiado. Daba la impresión de que lo sacaron de otro lugar y lo pegaron en aquel cuadro y que, a todo esto, la operación había sido ejecutada por un principiante. No lograba verse natural. Había algo en cómo la superficie de su ropa, de su piel, y el rojo de sus zapatos repelían la luz del sol que aumentaba la impresión.

Las preguntas y las respuestas ofrecidas no hicieron más que intensificar la sensación de dislocación. Al escucharlo, sentía que estaba frente a una cápsula del tiempo, una retransmisión de algo que había pasado hacía mucho, pero de lo que sólo había leído u oído hablar en murmullos.

Pero no escuchaba, realmente. Eso me tomó un rato. Tuve que aguzar la oreja, primero. Luego, el ojo. Una vez lo hice la cosa cambió. Expandí el video hasta que ocupó todo el monitor y fue entonces que me percaté que me había equivocado.

No era el cuerpo que distorcionaba la luz. Esta parecía provenir de una fuente que no entraba en la cámara. Nunca he sido muy bueno en la edición de fotos ni videos, pero juré que, de hecho, era el trasfondo playero lo que repentinamente parecía artificial, que lo único que observaba en tiempo real era precisamente al hombre en negro. De improvisto, las respuestas se hicieron extremadamente relevantes, fuertes toneladas de contemporaneidad que me tomaron por sorpresa.

Han sido días raros, sí. Desde entonces, cada vez que leo o escucho a Oscar López Rivera hablar me veo en las mismas, alternando entre ambas sensaciones, las de un pasado que suena impropio y un presente demasiado vivo. Una sensación bienvenida, supongo, en tiempos desmemoriados.

La foto es de El nuevo día.

Han sido días raros. El miércoles pasado sintonicé la radio y hablaban de Oscar López Rivera. Pasé a las redes sociales y varios medios transmitían con una costa de trasfondo y allí hablaba este hombre, ataviado en negro, sí, pero en un negro que lo hacía parecer fotoshopiado. Daba la impresión de que lo sacaron de otro lugar y lo pegaron en aquel cuadro y que, a todo esto, la operación había sido ejecutada por un principiante. No lograba verse natural. Había algo en cómo la superficie de su ropa, de su piel, y el rojo de sus zapatos repelían la luz del sol que aumentaba la impresión.

Las preguntas y las respuestas ofrecidas no hicieron más que intensificar la sensación de dislocación. Al escucharlo, sentía que estaba frente a una cápsula del tiempo, una retransmisión de algo que había pasado hacía mucho, pero de lo que sólo había leído u oído hablar en murmullos.

Pero no escuchaba, realmente. Eso me tomó un rato. Tuve que aguzar la oreja, primero. Luego, el ojo. Una vez lo hice la cosa cambió. Expandí el video hasta que ocupó todo el monitor y fue entonces que me percaté que me había equivocado.

No era el cuerpo que distorcionaba la luz. Esta parecía provenir de una fuente que no entraba en la cámara. Nunca he sido muy bueno en la edición de fotos ni videos, pero juré que, de hecho, era el trasfondo playero lo que repentinamente parecía artificial, que lo único que observaba en tiempo real era precisamente al hombre en negro. De improvisto, las respuestas se hicieron extremadamente relevantes, fuertes toneladas de contemporaneidad que me tomaron por sorpresa.

Han sido días raros, sí. Desde entonces, cada vez que leo o escucho a Oscar López Rivera hablar me veo en las mismas, alternando entre ambas sensaciones, las de un pasado que suena impropio y un presente demasiado vivo. Una sensación bienvenida, supongo, en tiempos desmemoriados.

Published on May 24, 2017 05:23

May 18, 2017

El hábito que se vuelve oficio, una entrevista

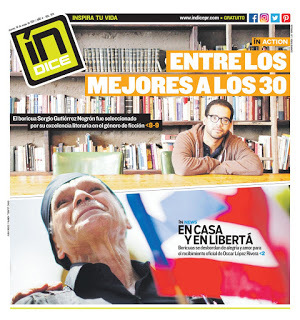

Acá un reportaje que salió hoy (18 de mayo del 2017) en Índice, por Zorian Chacón O’Farrill.

Sergio Gutiérrez, entre los mejores a los 30

El escritor boricua fue seleccionado por su excelencia literaria en el género de ficción

18 de mayo de 2017 07:28 am

Zorian Chacón O’Farrill | zorian.chacon@gfrmedia.com

La introducción será sencilla como el hombre. Sergio. Unos cuantos años pero menos de cuarenta. Por esa razón -y otros títulos- su nombre está en la lista de los 39 mejores autores jóvenes de ficción de Latinoamérica del “Hay Festival”.

Sergio no recuerda cuando comenzó a escribir. Quizás porque era aún más joven o porque se le dio de manera tan orgánica que el oficio se le fue revelando después cuando ya no tenía doce años y ya no leía cómics. Pero sí recuerda su libretita en la que, una vez cada par de meses, creaba historias. También que sus primeros premios fueron en el certamen de cuentos “en el que nadie participaba” pero que lo motivó a escribir un buen relato cada año.

“Escribía otras cosas entremedio, pero eso se hizo costumbre. Después cambiaron los intereses pero se me quedó la costumbre de escribir”, comparte.

De ahí que la escritura nunca se le haya emancipado del recuerdo de un hábito que –no infantil– desarrolló cuando era un niño.

“Ese hábito sobrevivió las razones por las cuales lo hacía. No sé por qué lo hacía. Pero me gusta pensar que es el choque entre ese hábito de escribir y las diferentes circunstancias en las que uno escribe. Para mí así funciona: Hábito + circunstancias= imaginación”.

Sin tener la publicación como norte, fue reconociendo la escritura desde la libertad de imaginar “más cosas” y no fue hasta el 2008 que –quizás- el hábito se tranformó, más que en una etiqueta, en un modo de mirar y entender el mundo.

“No me gusta decirme que soy escritor porque me siento incómodo con eso. Me gusta pensar que escribo”.

La distancia que hay de Atlanta a Puerto Rico, y tal vez mayor, es la misma que se da entre el proceso de escritura y la posterior publicación de la “costumbre” hecha libros. La distancia física entre el escritor y el lector le resulta conveniente –precisamente– porque hace menos frecuente la necesidad de identificarse como quien escribe y le deja como único hábito la responsabilidad de escribir.

“Para escribir no es necesario que nadie te lea…para hacerse escritor lo primero sería no pensarse como escritor y pensarse como alguien que escribe. Lo de escritor y autor viene con ciertas cargas sociales que se vuelven como un poco mito. Te vuelves un personaje que no es el mismo personaje que escribe”

Estar seguro del texto + asegurarte que hace lo que tú quieres que haga (- “ya si la gente entiende que lo hace o no, no es tu problema)= publicar.

“La publicación como tal es un encuentro de las circunstancias sociales y económicas posibles. Conocer a alguien que sea un editor y que sea alguien que crea en tu trabajo es algo muy importante. Hay gente que se ha autopublicado sus libros y les va muy bien. Yo todavía creo y confío mucho en los editores”.

“Lo primero es leer y escribir. Si estás comprometido con eso, lo tercero llega por consecuencia”.

ÍNDICE: De vuelta a la primera ecuación (Hábito + circunstancias = imaginación), ¿Cómo ayudan las dolencias personales al quehacer artístico? ¿Qué papel juega la imaginación?

SERGIO: La experiencia personal es la materia prima para explorar otras cosas. Compone algo. Pero no debemos estar limitados a lo que vivimos. La literatura debe ser más libre que eso. La literatura es capaz de expandir los límites de lo posible. La literatura nos ayuda a pensar otras formas de vivir. Ese es el tipo de imaginación que me interesa. Tomar una situación actual y utilizar la imaginación, no solo como invención, sino como aparato crítico, y pensar el presente. Cuando nos dicen que las únicas opciones que tenemos para salir de la crisis son A y B, todo el mundo tiene la responsabilidad de imaginar una C.

Sergio cuenta de una explosión en la literatura puertorriqueña que permanece heterogénea y que el escritor –o aspirante a ser de los que escriben- debe conocer la tradición literaria de la Isla para crear a partir de ella.

A pesar de la crisis -y por ella- es que considera que en Puerto Rico hay menos obstáculos para comenzar a escribir porque no es necesario pertenecer a grupos selectos.

“Los obstáculos para mí serían no caer en las trampas de los talleres. Eventualmente enfocarte en tu obra y difícil sería encontrar tu propia voz. Por más ganas que tengas de entrar al mundo literario no debes sacrificar las razones por las cuales comenzaste a escribir”.

Recordar siempre el primer hábito. Por cualquiera de las razones. Por el sustito en el estómago que se convirtió en tu vergonzoso primer poema. Por el miedo o la incertidumbre de la primera vida que -al extinguirse- te dejó frente a un espejo preguntándote a dónde van cuando cierran los ojos para siempre. Por alejarte o por quedarte. Recordar.

*Sergio Gutiérrez Negrón es autor de Dicen que los dormidos y Palacio. Está próximo a publicar Los días hábiles. Además es columnista y traductor. Actualmente reside en Estados Unidos.

Sergio Gutiérrez, entre los mejores a los 30

El escritor boricua fue seleccionado por su excelencia literaria en el género de ficción

18 de mayo de 2017 07:28 am

Zorian Chacón O’Farrill | zorian.chacon@gfrmedia.com

La introducción será sencilla como el hombre. Sergio. Unos cuantos años pero menos de cuarenta. Por esa razón -y otros títulos- su nombre está en la lista de los 39 mejores autores jóvenes de ficción de Latinoamérica del “Hay Festival”.

Sergio no recuerda cuando comenzó a escribir. Quizás porque era aún más joven o porque se le dio de manera tan orgánica que el oficio se le fue revelando después cuando ya no tenía doce años y ya no leía cómics. Pero sí recuerda su libretita en la que, una vez cada par de meses, creaba historias. También que sus primeros premios fueron en el certamen de cuentos “en el que nadie participaba” pero que lo motivó a escribir un buen relato cada año.

“Escribía otras cosas entremedio, pero eso se hizo costumbre. Después cambiaron los intereses pero se me quedó la costumbre de escribir”, comparte.

De ahí que la escritura nunca se le haya emancipado del recuerdo de un hábito que –no infantil– desarrolló cuando era un niño.

“Ese hábito sobrevivió las razones por las cuales lo hacía. No sé por qué lo hacía. Pero me gusta pensar que es el choque entre ese hábito de escribir y las diferentes circunstancias en las que uno escribe. Para mí así funciona: Hábito + circunstancias= imaginación”.

Sin tener la publicación como norte, fue reconociendo la escritura desde la libertad de imaginar “más cosas” y no fue hasta el 2008 que –quizás- el hábito se tranformó, más que en una etiqueta, en un modo de mirar y entender el mundo.

“No me gusta decirme que soy escritor porque me siento incómodo con eso. Me gusta pensar que escribo”.

La distancia que hay de Atlanta a Puerto Rico, y tal vez mayor, es la misma que se da entre el proceso de escritura y la posterior publicación de la “costumbre” hecha libros. La distancia física entre el escritor y el lector le resulta conveniente –precisamente– porque hace menos frecuente la necesidad de identificarse como quien escribe y le deja como único hábito la responsabilidad de escribir.

“Para escribir no es necesario que nadie te lea…para hacerse escritor lo primero sería no pensarse como escritor y pensarse como alguien que escribe. Lo de escritor y autor viene con ciertas cargas sociales que se vuelven como un poco mito. Te vuelves un personaje que no es el mismo personaje que escribe”

Estar seguro del texto + asegurarte que hace lo que tú quieres que haga (- “ya si la gente entiende que lo hace o no, no es tu problema)= publicar.

“La publicación como tal es un encuentro de las circunstancias sociales y económicas posibles. Conocer a alguien que sea un editor y que sea alguien que crea en tu trabajo es algo muy importante. Hay gente que se ha autopublicado sus libros y les va muy bien. Yo todavía creo y confío mucho en los editores”.

“Lo primero es leer y escribir. Si estás comprometido con eso, lo tercero llega por consecuencia”.

ÍNDICE: De vuelta a la primera ecuación (Hábito + circunstancias = imaginación), ¿Cómo ayudan las dolencias personales al quehacer artístico? ¿Qué papel juega la imaginación?

SERGIO: La experiencia personal es la materia prima para explorar otras cosas. Compone algo. Pero no debemos estar limitados a lo que vivimos. La literatura debe ser más libre que eso. La literatura es capaz de expandir los límites de lo posible. La literatura nos ayuda a pensar otras formas de vivir. Ese es el tipo de imaginación que me interesa. Tomar una situación actual y utilizar la imaginación, no solo como invención, sino como aparato crítico, y pensar el presente. Cuando nos dicen que las únicas opciones que tenemos para salir de la crisis son A y B, todo el mundo tiene la responsabilidad de imaginar una C.

Sergio cuenta de una explosión en la literatura puertorriqueña que permanece heterogénea y que el escritor –o aspirante a ser de los que escriben- debe conocer la tradición literaria de la Isla para crear a partir de ella.

A pesar de la crisis -y por ella- es que considera que en Puerto Rico hay menos obstáculos para comenzar a escribir porque no es necesario pertenecer a grupos selectos.

“Los obstáculos para mí serían no caer en las trampas de los talleres. Eventualmente enfocarte en tu obra y difícil sería encontrar tu propia voz. Por más ganas que tengas de entrar al mundo literario no debes sacrificar las razones por las cuales comenzaste a escribir”.

Recordar siempre el primer hábito. Por cualquiera de las razones. Por el sustito en el estómago que se convirtió en tu vergonzoso primer poema. Por el miedo o la incertidumbre de la primera vida que -al extinguirse- te dejó frente a un espejo preguntándote a dónde van cuando cierran los ojos para siempre. Por alejarte o por quedarte. Recordar.

*Sergio Gutiérrez Negrón es autor de Dicen que los dormidos y Palacio. Está próximo a publicar Los días hábiles. Además es columnista y traductor. Actualmente reside en Estados Unidos.

Published on May 18, 2017 11:42

May 10, 2017

Literatura para escapar de la crisis, una nota periodística

La periodista Jessica Ríos Viner de El Nuevo Día me llamó hace unos días para una entrevista y acá está lo que salió.

Literatura para escapar de la crisis

El puertorriqueño Sergio Gutiérrez Negrón fue seleccionado como uno de los 39 mejores escritores de ficción menores de 40 años

Ejercitar la creatividad, imaginar posibilidades. En tiempos en que Puerto Rico es azotado por una de las peores recesiones económicas en su historia, la literatura sirve para escapar de una realidad repleta de caos hacia la cordura.

“La literatura, las artes en general, tienen el potencial de expandir las posibilidades que somos capaces de imaginar en situaciones de crisis que parecerían no tener salida. Estamos en una crisis económica, política y social… la gente dice que no se puede hacer más nada, que las únicas opciones son las que ofrece el gobierno, eso es pobreza de imaginación. La literatura no necesariamente da respuestas, pero impulsa esa imaginación que es necesaria en cualquier situación de crisis”, analiza el escritor puertorriqueño Sergio Gutiérrez Negrón .

La literatura, y la cultura en general, queda a un lado mientras el País encara una crisis complicada que tiene muchos frentes, ya que no presenta una solución económica palpable.

“El rol de la literatura no es directo, pero tiene una función imaginativa que puede ayudarnos a pensar otras posibilidades. No digo que es la solución ni hay dinero en ella, pero nos ayuda a ser más críticos o imaginarnos un mejor futuro”, argumenta el autor de Palacio.

El escritor y columnista fue seleccionado entre los 39 mejores escritores de ficción menores de 40 años de América Latina. La selección forma parte de la lista Bogotá39-2017 , la cual busca resaltar el talento y la diversidad, así como promover el trabajo de los escritores jóvenes, y establecer puentes entre la industria literaria de los distintos países de América Latina. La primera vez que se hizo fue hace 10 años, donde fue escogida la puertorriqueña Yolanda Arroyo Pizarro.

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, México, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, son los otros países que quedaron representados en esta selección.

Aunque no representa a Puerto Rico en este listado, Gutiérrez Negrón no es el único puertorriqueño en lograr el reconocimiento. Costa Rica está representado por el escritor Carlos Fonseca Suárez, nacido en el país centroamericano de madre puertorriqueña y criado en Puerto Rico.

“La forma más práctica y humilde de entender esas listas es verlas como una invitación a la lectura. Habrá quien las lea y cuestione la selección, quien critique la calidad o la inclusión de equis o ye personaje, y súper bien, pero la mejor forma de hacer eso bien, es darse una lectura. Lanzarse a ella sin expectativas y ver con qué nos tropezamos. Ver cómo se compara la producción de los incluidos con otras selecciones, con otras listas, con otros momentos en las letras latinoamericanas”, comenta.

Aunque hace siete años está radicado en Estados Unidos, sus novelas están ancladas en la idiosincrasia puertorriqueña. El escritor explica que fue la distancia lo que le creó esa curiosidad por entender mejor las situaciones que se viven en la Isla.

“A partir de la segunda novela (Dicen que los dormidos) siento un interés muy grande de escribir sobre Puerto Rico. Son novelas bastante locales. Hay libros de historia para entender lo que pasó antes, pero lo que pasa entre los ‘90 y 2000 es importante para entender lo que pasa ahora. Se trata de explorar ese Puerto Rico que nos llevó a lo que estamos, que se siente súper lejano. Esa historia reciente me interesa mucho”, cuenta Gutiérrez Negrón.

“Dicen que los dormidos”, novela que le ganó el certamen del Instituto de Cultura de Puerto Rico y el premio Nuevas Voces del Festival de la Palabra, trata sobre la violencia en Puerto Rico. Mientras que la tercera “Los días hábiles”, toca el tema del trabajo a tiempo parcial en la Isla.

Como parte del reconocimiento, el también columnista de El Nuevo Día formará parte de una antología, junto al resto de los seleccionados, que publicaría para enero del próximo año. Además, tendrá la oportunidad de circular entre diferentes festivales que buscan juntar y hacer conexiones entre los escritores latinoamericanos.

Asimismo, brinda una mayor exposición a la obra de Gutiérrez Negrón de parte de las grandes editoriales internacionales. “Para los escritores de países periféricos como Puerto Rico, que no tienen en el mundo literario acceso directo a las grandes editoriales, ayuda un montón, da visibilidad”, describe.

Esa exposición trae consigo unos retos a la hora de presentarse como representante de la Isla en los distintos foros internacionales. Los escritores puertorriqueños se convierten en embajadores no solo de la cultura sino de la complicada historia del país.

“Las grandes tradiciones literarias de las cuales todo el mundo habla son la mexicana, la argentina, la española. Escritores de países como Puerto Rico, República Dominicana y Centroamérica en general, nos vemos obligados casi a dar un discurso de la historia de nuestro país. Nosotros tenemos que poder opinar de nuestra situación. Nos volvemos representantes de nuestro país, especialmente. cuando no tenemos una visibilidad tan amplia en literatura, como la tenemos en la música o los deportes”, detalla.

Cuando un escritor puertorriqueño entra a estos círculos internacionales se da como una cuestión casi anecdótica, entre otras razones, por la falta de embajadas, según Gutiérrez Negrón.

“No tenemos instituciones culturales suficientemente fuertes y nos afecta un montón. Si es cierto que casi siempre llegamos a registros internacionales, pero siempre es por cuestiones casuales. Si tuviéramos instituciones culturales más fuertes definitivamente tendríamos más visibilidad”, reflexiona.

“El mundo cultural de México, por ejemplo, tiene un sistema de becas que motivan a los escritores nuevos. Te dan un salario de un año, por ejemplo, para que te dediques a escribir unas obras. Ese tipo de incentivos crean un desarrollo. Obviamente, hay dinero detrás del asunto y eso es un problema que tenemos”, añade.

Literatura para escapar de la crisis

El puertorriqueño Sergio Gutiérrez Negrón fue seleccionado como uno de los 39 mejores escritores de ficción menores de 40 años

Ejercitar la creatividad, imaginar posibilidades. En tiempos en que Puerto Rico es azotado por una de las peores recesiones económicas en su historia, la literatura sirve para escapar de una realidad repleta de caos hacia la cordura.

“La literatura, las artes en general, tienen el potencial de expandir las posibilidades que somos capaces de imaginar en situaciones de crisis que parecerían no tener salida. Estamos en una crisis económica, política y social… la gente dice que no se puede hacer más nada, que las únicas opciones son las que ofrece el gobierno, eso es pobreza de imaginación. La literatura no necesariamente da respuestas, pero impulsa esa imaginación que es necesaria en cualquier situación de crisis”, analiza el escritor puertorriqueño Sergio Gutiérrez Negrón .

La literatura, y la cultura en general, queda a un lado mientras el País encara una crisis complicada que tiene muchos frentes, ya que no presenta una solución económica palpable.

“El rol de la literatura no es directo, pero tiene una función imaginativa que puede ayudarnos a pensar otras posibilidades. No digo que es la solución ni hay dinero en ella, pero nos ayuda a ser más críticos o imaginarnos un mejor futuro”, argumenta el autor de Palacio.

El escritor y columnista fue seleccionado entre los 39 mejores escritores de ficción menores de 40 años de América Latina. La selección forma parte de la lista Bogotá39-2017 , la cual busca resaltar el talento y la diversidad, así como promover el trabajo de los escritores jóvenes, y establecer puentes entre la industria literaria de los distintos países de América Latina. La primera vez que se hizo fue hace 10 años, donde fue escogida la puertorriqueña Yolanda Arroyo Pizarro.

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, México, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, son los otros países que quedaron representados en esta selección.

Aunque no representa a Puerto Rico en este listado, Gutiérrez Negrón no es el único puertorriqueño en lograr el reconocimiento. Costa Rica está representado por el escritor Carlos Fonseca Suárez, nacido en el país centroamericano de madre puertorriqueña y criado en Puerto Rico.

“La forma más práctica y humilde de entender esas listas es verlas como una invitación a la lectura. Habrá quien las lea y cuestione la selección, quien critique la calidad o la inclusión de equis o ye personaje, y súper bien, pero la mejor forma de hacer eso bien, es darse una lectura. Lanzarse a ella sin expectativas y ver con qué nos tropezamos. Ver cómo se compara la producción de los incluidos con otras selecciones, con otras listas, con otros momentos en las letras latinoamericanas”, comenta.

Aunque hace siete años está radicado en Estados Unidos, sus novelas están ancladas en la idiosincrasia puertorriqueña. El escritor explica que fue la distancia lo que le creó esa curiosidad por entender mejor las situaciones que se viven en la Isla.

“A partir de la segunda novela (Dicen que los dormidos) siento un interés muy grande de escribir sobre Puerto Rico. Son novelas bastante locales. Hay libros de historia para entender lo que pasó antes, pero lo que pasa entre los ‘90 y 2000 es importante para entender lo que pasa ahora. Se trata de explorar ese Puerto Rico que nos llevó a lo que estamos, que se siente súper lejano. Esa historia reciente me interesa mucho”, cuenta Gutiérrez Negrón.

“Dicen que los dormidos”, novela que le ganó el certamen del Instituto de Cultura de Puerto Rico y el premio Nuevas Voces del Festival de la Palabra, trata sobre la violencia en Puerto Rico. Mientras que la tercera “Los días hábiles”, toca el tema del trabajo a tiempo parcial en la Isla.

Como parte del reconocimiento, el también columnista de El Nuevo Día formará parte de una antología, junto al resto de los seleccionados, que publicaría para enero del próximo año. Además, tendrá la oportunidad de circular entre diferentes festivales que buscan juntar y hacer conexiones entre los escritores latinoamericanos.

Asimismo, brinda una mayor exposición a la obra de Gutiérrez Negrón de parte de las grandes editoriales internacionales. “Para los escritores de países periféricos como Puerto Rico, que no tienen en el mundo literario acceso directo a las grandes editoriales, ayuda un montón, da visibilidad”, describe.

Esa exposición trae consigo unos retos a la hora de presentarse como representante de la Isla en los distintos foros internacionales. Los escritores puertorriqueños se convierten en embajadores no solo de la cultura sino de la complicada historia del país.

“Las grandes tradiciones literarias de las cuales todo el mundo habla son la mexicana, la argentina, la española. Escritores de países como Puerto Rico, República Dominicana y Centroamérica en general, nos vemos obligados casi a dar un discurso de la historia de nuestro país. Nosotros tenemos que poder opinar de nuestra situación. Nos volvemos representantes de nuestro país, especialmente. cuando no tenemos una visibilidad tan amplia en literatura, como la tenemos en la música o los deportes”, detalla.

Cuando un escritor puertorriqueño entra a estos círculos internacionales se da como una cuestión casi anecdótica, entre otras razones, por la falta de embajadas, según Gutiérrez Negrón.

“No tenemos instituciones culturales suficientemente fuertes y nos afecta un montón. Si es cierto que casi siempre llegamos a registros internacionales, pero siempre es por cuestiones casuales. Si tuviéramos instituciones culturales más fuertes definitivamente tendríamos más visibilidad”, reflexiona.

“El mundo cultural de México, por ejemplo, tiene un sistema de becas que motivan a los escritores nuevos. Te dan un salario de un año, por ejemplo, para que te dediques a escribir unas obras. Ese tipo de incentivos crean un desarrollo. Obviamente, hay dinero detrás del asunto y eso es un problema que tenemos”, añade.

Published on May 10, 2017 07:10

April 30, 2017

Nueve cosas buenas de la Junta de Control Fiscal, una columna

Esta columna apareció en El Nuevo Día el 26 de abril del 2017.

Irónicamente, la columna salió publicada al lado de una columna dizque escrita por la directora de la Junta de Control Fiscal. Lo cual prueba que nada en este mundo importa.

Nueve cosas buenas de la Junta de Control Fiscal

A veces me siento a hacer listas con la intención de encontrarle el lado positivo a cosas que me dan repelillo. A continuación nueve cosas buenas de la Junta de Control Fiscal:

Lo bueno de la Junta de Control Fiscal es que, dícese, no es política, sino un agente moral. Lo que se coge prestado se devuelve.

Lo bueno de la Junta es que, aunque a grandes rasgos está compuesta de la misma jaibería, si le das la vuelta y la pones bocabajo, dice “Made in the USA”.

Lo bueno de la Junta es que, si todo sale bien, ambos partidos podrán decir que supieron tomar decisiones difíciles en momentos difíciles.

Lo bueno de la Junta es que, si todo sale mal, ambos partidos podrán decir que hicieron todo lo posible por suavizar el golpe.

Lo bueno de la Junta es que la gente puede lavarse las manos, decir que lo más que se puede hacer es bregar y pichar pa’ loco.

Lo bueno de la Junta es que sirve de excusa para de una vez acabar con la UPR, y los convenios colectivos, y el salario mínimo, y las pensiones, y las escuelas, y los derechos civiles. Un “plus” es el par de macanazos dados a varios comunistas barbúes y el par de policías encubiertos que juegan a dictadura secuestrando personas y llamándoles arrestos.

Lo bueno de la Junta es que es el momento más sincero de la política puertorriqueña que he vivido. Todo el mundo parece saber que la política es un “show” y que lo que importa son las carteras de los bonistas, y que muchos de estos están en el Capitolio, y que, de una vez, aprovechan para avanzar sus agendas.

Lo bueno de la Junta es que, cuando termine con nosotros, la isla será un “lean, mean fighting machine”. Jardín florido “of magical beauty”.

Lo bueno de la Junta es que, ¿termina con nosotros?

Irónicamente, la columna salió publicada al lado de una columna dizque escrita por la directora de la Junta de Control Fiscal. Lo cual prueba que nada en este mundo importa.

Nueve cosas buenas de la Junta de Control Fiscal

A veces me siento a hacer listas con la intención de encontrarle el lado positivo a cosas que me dan repelillo. A continuación nueve cosas buenas de la Junta de Control Fiscal:

Lo bueno de la Junta de Control Fiscal es que, dícese, no es política, sino un agente moral. Lo que se coge prestado se devuelve.

Lo bueno de la Junta es que, aunque a grandes rasgos está compuesta de la misma jaibería, si le das la vuelta y la pones bocabajo, dice “Made in the USA”.

Lo bueno de la Junta es que, si todo sale bien, ambos partidos podrán decir que supieron tomar decisiones difíciles en momentos difíciles.

Lo bueno de la Junta es que, si todo sale mal, ambos partidos podrán decir que hicieron todo lo posible por suavizar el golpe.

Lo bueno de la Junta es que la gente puede lavarse las manos, decir que lo más que se puede hacer es bregar y pichar pa’ loco.

Lo bueno de la Junta es que sirve de excusa para de una vez acabar con la UPR, y los convenios colectivos, y el salario mínimo, y las pensiones, y las escuelas, y los derechos civiles. Un “plus” es el par de macanazos dados a varios comunistas barbúes y el par de policías encubiertos que juegan a dictadura secuestrando personas y llamándoles arrestos.

Lo bueno de la Junta es que es el momento más sincero de la política puertorriqueña que he vivido. Todo el mundo parece saber que la política es un “show” y que lo que importa son las carteras de los bonistas, y que muchos de estos están en el Capitolio, y que, de una vez, aprovechan para avanzar sus agendas.

Lo bueno de la Junta es que, cuando termine con nosotros, la isla será un “lean, mean fighting machine”. Jardín florido “of magical beauty”.

Lo bueno de la Junta es que, ¿termina con nosotros?

Published on April 30, 2017 06:07

April 20, 2017

la erosión de los imperios, según los steins

o, por lo menos, eso dicen Barbara y Stanley Stein en un libro sobre las últimas y primeras décadas de los siglos dieciocho y diecinueve.

Published on April 20, 2017 13:38

April 7, 2017

donde el estilo y la narración se encuentran, apunta piglia

Para mí, hay un punto donde el estilo y la narración se encuentran... Algo que yo llamo el tono de un relato, el tono de un relato, la música de un relato, el ritmo... Para mí, escribir es encontrar ese tono, dice R.Piglia.

Published on April 07, 2017 12:36

April 4, 2017

si das la vuelta, puede que llegues aquí, por primera vez, otra vez, dice scott-heron

"Turn around, turn around, turn around / and you may come full circle / and be new here again", dixit Gil Scott Heron, en "I'm new here", poco antes de escapar del ciclo.

Published on April 04, 2017 11:25

March 28, 2017

lo mejor de las novelas son, pura y simplemente, algunos fragmentos, dice juan benet

El otro día escuchaba una charla que dio Alberto Moreiras, titulada Universidad. Principio de equivalencia, en México al principio de este año del 2017, en la que este jugaba con la diferenciación entre éxito y logro dentro de la Universidad. En los primeros quince o veinte minutos de su discurso, Moreiras trajo a colación unas cartas del novelista español Juan Benet a un joven Javier Marías. Moreiras jugaba con ella, extrapolaba, especulaba, pero lo que citaba me picó la curiosidad y busqué por internet hasta dar con un breve escrito de Marías en el que citaba la correspondencia del 25 de diciembre de 1986. En una carta, en la que Benet mismo citaba un ensayo suyo que desconozco, lanzó una definición del arte de la novela que siento resonó con ideas que he garabateado en mis cuadernitos. Acá la pongo y pregunto, así de salida, ¿no presenta Benet aquí un modelo tanto de escritura como de lectura?

'El asunto -o el argumento o el tema- [de la novela] es siempre un pretexto y si no

creo en él como primera pieza jerárquica dentro de la composición narrativa es

porque, cualquiera que sea, carece de expresión literaria y se formulará

siempre en la modalidad del resumen. Definir la narración como «el arte de

contar una historia» me parece una banalidad incalificable; ni siquiera es una

tautología [...]. Pienso a veces que todas las teorías sobre el arte de la

novela se tambalean cuando se considera que lo mejor de ellas son, pura y

simplemente, algunos fragmentos.' Y si HL 1, HL 2, HL 3, etc. [la novela que escribía Benet, Herrumbrosas lanzas], han de servir

tan sólo como piezas de sustentación de unos cuantos fragmentos agradables de

leer ¿a qué más puedo aspirar de acuerdo con lo anteriormente expuesto?

[...]"Muchos poetas creen -y en eso oscuramente justifican la

brevedad de sus composiciones- que todo o casi todo lo que escriben es de esa

condición. Pero es una tontería o una falacia permanente, como la fe de un

creyente. Y precisamente la confianza en que todo sea de la misma altura es lo

que aborta el fragmento. Por consiguiente, creo que los fragmentos configuran

el non plus ultra del pensamiento, una especie de ionosfera

con un límite constante, con todo lo mejor de la mente humana situado a la

misma cota. Por eso te hablaba antes del magnetismo que ejerce esa cota y que

sólo el propio autor puede saber si la ha alcanzado o no, siempre que se lo

haya propuesto pues es evidente que hay gente que aspira, sin más ni más, a

conseguir la armonía del conjunto."

No sé, pero me parece que Benet delinea aquí la tarea de la escritura y lectura de novelas: escribir y leer novelas con la intención de dar con ese fragmento que marca el logro de un texto en específico.

Published on March 28, 2017 10:38