Sergio Gutiérrez Negrón's Blog, page 4

December 2, 2019

cuaderno de lecturas: “la perra” de pilar quintana

Tomo notas de las cosas que leo, pero nunca logro transformarlas en ensayos. La verdad es que una vez que me digo “escribiré un ensayo”, me tranco. Algunas tendencias del género, de la forma, me causan ansiedad. Otras me incomodan. Puedo decir cuáles luego, en un ensayo. Mientras tanto, pensé que quizás podía juntar las notas acumuladas, decir que los textos son como legos y que enchufar uno y otro siempre termina por armar algo. Esas construcciones a veces no pueden con su peso y se desploman, pero otras veces se hacen muro y con cuatro de esos tienes una casa. O, por lo menos, un cuarto en el que sentarte a algún día a escribir un ensayo, o un cuarto que puedes usar de almacén.

Leer La perra de Pilar Quintana un 2 de diciembre del 2019

La perra es de esas novelas que te golpean de pronto y de las que te quedas con la impresión final. Quizás es el hecho de que sea tan directa, tan clara, tan concisa. Hay poco que cortar en ella. Casi todo parece estar ahí haciendo que la máquina corra, que el daño que haga sea hondo.

Pero la simpleza, la explicación coherente, siempre es pura ilusión. Hoy me siento aquí y me pregunto, a la vez que escribo, por dónde podemos “entrarle” a la novela, trascendiendo la trampa de lo anecdótico. La pregunta la hago porque la discutiré con alumnos, claro, y se me ocurre que la apertura más explícita, a la que llegarían sin mucho esfuerzo, sería la relación de Damaris y Chirli, la perra. Se trata de un nudo grueso al centro del cual podríamos decir que obviamente encontramos una pulsión maternal—no me gustaría decir que frustrada. Pero ¿es la relación de Damaris y la perra pura sublimación, puro desplazamiento? Ahí la respuesta podría venir con visos psicoanalíticos o visos estructurales que traigan a colación la muerte de la madre, la envidia a la prima, la búsqueda de esa forma de vida coherente, esa narrativa que ayuda a reordenar el “caos nómada de todas las mañanas”, como decía en 1991 Mayra Santos Febres en un poema.

Me gustaría, sin embargo, dislocar la maternidad al principio. Sí, hay algo ahí. Muchísimo, obvio.

Pero antes quiero que busquemos otras posibles entradas, que entretengamos la posibilidad de que quizás la perra no está al centro de La perra. Quizás al centro de La perra está el elenco de personajes que, en pocas páginas, hacen del primer acto un paisaje humano cargado de historia. Quizás podemos enfocarnos más en las relaciones que Damaris tiene con todos los otros personajes. Podríamos, entonces, hablar sobre cómo Damaris duda que haya gente capaz de envenenar perros, que haya gente incapaz de hacer daño intencionalmente a los demás. Podríamos considerar la visión bondadosa que tiene Damaris con respecto al mundo y compararla con cómo se nos presenta su marido, Rogelio. Rogelio quien es el único sujeto en la novela que directamente se presenta haciéndole “daño” a un animal, machete en mano. Rogelio que, por pura capacidad narrativa de Pilar Quintana, surge como una figura amenazante, peligrosa, a pesar de que sus acciones dicen lo contrario. ¿Por qué Damaris sólo puede ver el potencial peligroso de Rogelio y no del mundo que insiste en pensar bondadoso? ¿Por qué es Rogelio el peligro a pesar de sus acciones? No digo que Rogelio sea figura inmaculada, como se nos hace ver al mostrar su relación con sus perros, al burlarse de la torpeza de Damaris. ¿Es el síntoma de un maltrato que ocurre más allá de la página, como muchos? Se trata, por supuesto, de una distracción digna de un ilusionista, y el lector que termina la novela lo ve. Eso, sin embargo, no elimina esa tensión, esa nube oscura que nunca se despeja totalmente.

Otra aproximación a La perra podría enfocarse en el proceso de subjetivación de Damaris, su relación con la sociedad y sus estructuras. Si partimos de esta, podemos enfocarnos en el hecho de que, por alguna razón, a través de la novela, Damaris se va erigiendo como la defensora de la moral burguesa. Arrimada a una casona de un acantilado que le pertenece a una manotada de terratenientes ausentes, Damaris se transforma en la centinela no sólo de las propiedades y los derechos de propiedad, sino además de la moralidad de clase. No sólo vemos esto en su desdén por Ximena, la vieja parisera que desdeña por adicta, sino también en cómo se relaciona con los suyos y la propiedad que cuida, la de los Reyes: “Damaris se dijo que nunca nadie podría confundirlos con los dueños. Eran una partida de negros pobres y mal vestidos usando las cosas de ricos. Unos igualados, eso pensaría la gente, y Damaris se quería morir porque para ella ser igualada era algo tan terrible o indebido como el incesto o un crimen” (67).

Sería posible interpretar esta lealtad con los antiguos patrones desde un punto de vista psicoanalítico también: ¿será una forma de bregar con la culpa que siente por el rol que piensa que jugó en la partida de los Reyes, en la muerte de su primogénito?

Pero también podemos pensar en esta relación tomando en cuenta la historia honda de la región que Quintana articula a través de las anécdotas. Después de todo, La perra también nos provee con una historia económica de la región, el relato sobre su acumulación primitiva—la llegada de los ejércitos y la marina en los años sesenta como los primeros visos de un estado ausente, el consecuente arribo de los turistas, la parcelación del acantilado por su dueño, el tío de Damaris; la venta de estas parcelas a personas de otras regiones, el enriquecimiento resultante de la familia de Damaris; la pérdida de ese capital recién adquirido ante los embates de la mala suerte, el juego, y el intento de transformarlo en capital social (las fiestas que auspiciaba en el pueblo), el consecuente quebrantamiento del colectivo familiar, su desplazamiento por la región, la pauperización de Damaris y su eventual desenlace como empleada infértil de terrenos que alguna vez pertenecieron a su familia y en los que nació. Traicionar los derechos de propiedad, abandonar la moral burguesa que sostiene todo ese aparato implicaría reconocer que su vida es una historia personal de la expropiación.

Finalmente, el último punto de entrada que se me ocurre ahora sería pensar, en términos bastante simples, en la representación de la naturaleza en la novela. No sólo en la cuestión animal y la relación entre la vida animal y la vida humana, sino también en cómo son los vaivenes del clima las matrices de la tensión en la novela. En La perra la naturaleza, desde la primera página, está muy lejos del romanticismo: “..un lugar en la playa donde se juntaba la basura que el mar traía o desenterraba: troncos, bolsas plásticas, botellas”. Es una naturaleza amenazante, una naturaleza que siempre puede más que la vida humana. De cierto modo, es la misma naturaleza peligrosa que veíamos en Horacio Quiroga, en La vorágine de José Eustasio Rivera; la naturaleza entrópica y selvática que deshace los proyectos humanos, el lado B del idilio romántico. Es una naturaleza malvada por lo inclemente (sería interesante compararla con la naturaleza malvada de Distancia de rescate de Samantha Schweblin, que es inclemente por lo contaminada, por lo envenenada). Es la visión de la naturaleza desde la cual se añora por la ciudad, por los placeres y conforts de la modernidad (lo cual escribo sin sarcasmo alguno). Como parte de este análisis, habría que pensar, también, en la perra como agente de la trama. La perra como el motor que hace La perra, como el objeto que se niega tal, como el espejo que insiste en prevenir el reflejo. Para el pesar de Damaris, Chirli se quiere a sí misma perra y no humana, podríamos decir. Es por eso que pasa lo que pasa.

Ahora me doy cuenta que no hay por qué separar esas cuatro (¿fueron cuatro?) aproximaciones. Todas se complementan entre sí. De hecho, seguramente habría una forma de atarlas en una tesis sólida, incisiva. Pero esa es la tarea de los demás. La mía es leer. Tomar y compartir algunas notas que, quizás, nos permitan escuchar las voces detrás de la voz, los murmullos al fondo de todo libro. Lo demás es fuga, la de Damarys, la nuestra.

November 15, 2019

cuaderno de lecturas: el final de “salón de belleza” de mario bellatin

He leído Salón de belleza de Mario Bellatin varias veces. Varias versiones, también. Más que una novela, recuerdo un palimpsesto de textos. No sé a qué versión pertenece qué escena. (Lo que sí sé es que, creo, que la edición llamada dizque “definitiva”, de Alfaguara, que abrevia el texto, lo reduce a un concentrado que, para mí, lo hace más potente hoy). Este semestre, se lo asigné a los alumnos para intentar librarlos del mal de la alegoresis—esa mala maña de querer que todo signifique otra cosa. Fracasé, por supuesto, como suelen fracasar todos los intentos magnánimes de curar al prójimo, y en la próxima clase hablaremos de la novela como una alegoría rota; discutiremos cómo esta novela cuca al lector, casi lo empuja a la alegoresis que tanto intento evitar. Eso dicho, para el miércoles quería que discutiéramos el final partiendo estrictamente de lo más literal de la novela y, porque nunca me había detenido a discutirlo explícitamente, me senté y tomé estas notas que, como en otras ocasiones, no dieron para un ensayo.

Leer Salón de belleza de Mario Bellatin un 13 de noviembre del 2019

Lo que quiere hacer el narrador de Salón de belleza, antes de morir, es borrar el Moridero que regenta. Hacer como si nunca hubiera existido. Lo haría poco a poco. Dejaría de aceptar a los huéspedes, e iría recuperando los instrumentos y aparatos que hicieron de aquel espacio alguna vez un salón de belleza exitosísimo. Con el tiempo, eliminaría por completo la mácula de la muerte y devolvería el espacio a su proyecto original: la creación de belleza. El salón de belleza, en su momento de máximo esplendor, había sido eso, un lugar al que iban mujeres a las que la vida le había pegado duro. Allí en los espejos, aquellas mujeres encontraban, después de la intervención de él y sus amigos trasvestidos, “una suerte de esperanza”. Esa esperanza de las señoras era, también, el placer que él encuentra en los peces, era el gozo de la vida deseante de las calles nocturnas, la irrupción de los encuentros anónimos en los baños turcos. Para el narrador, parecería que belleza es placer es azar es un encuentro anónimo que quiebra el vacío del cotidiano. Esa apertura de la belleza está profundamente relacionada a la vitalidad, sí, pero quizás es más compleja que eso. La belleza aquí, ya sea la de los cuerpos de los hombres saludables o de los huéspedes, ya demacrados pero alguna vez hermosos, la de los peces o de las mujeres, es siempre una instancia de satisfacción, una instancia de presencia; o sea, la belleza ahí es siempre un momento en el presente por el que se actúa, para el cual se actúa, y el cual se aprovecha, y luego, como la juventud, se va.

El salón de belleza quizás, en un principio, fue eso. Luego, por contingencia, por accidente, se hizo un espacio de muerte, sí, pero aun así, el personaje intentó mantenerlo como un espacio bello; ya fuera dándole mantenimiento las peceras o imponiendo el rigor del reglamento del Moridero tan estrictamente. El salón fue una obra de arte, sí, pero también lo fue el Moridero, como comunidad estética, fundada para honrar aquellos cuerpos masculinos alguna vez preciosos y deseantes; sí, fue una comunidad de muerte, pero una diseñada casi como obra de arte—estricta, idiosincrática, autoral. Por eso es que él quería ser quien decidiera cómo termina el Salón. Por eso descarta la idea de incendiar el lugar con todo el mundo adentro. Tal final carecería “de originalidad” y aquel es un espacio, como poco, original. Inundarlo sería genial, pero sería imposible. Tan imposible, en verdad, como transformarlo nuevamente en un salón de belleza. Esto último sería casi un performance. Eventualmente la gente entraría, y “el único cliente del salón” sería él. Él “solo, muriéndo[s]e en medio del decorado” . “[R]odeado del pasado esplendor”. Una victoria de esas que llaman pírricas.

La realidad, sin embargo, es más decepcionante.

Él lo sabe. En la novela, la vida siempre parece interrumpir a la belleza. Al final, muy al final, de que en la última línea, el narrador confiesa que lo único que quiere es que respeten su soledad. Esa soledad es la que le ha tocado. Quiere abrazar la circunstancia, entregarse a lo que cree ha resultado de sus propios actos—su soledad es su culpa, resultado de sus acciones, dice—. De modo que aferrarse a ella es una manera, también, de mantener el control, de darle forma a su vida como si fuera él el autor de ella, y ella una obra de arte. Sabe que es imposible. Sabe que entrarán y, a la larga, estará a la merced de otros.

Es casi injusto hacerlo, pero habría que preguntarle, al narrador moribundo, si será que es falso que él siempre ha estado en control, si será que es pura fantasía. ¿Será que lo que quiere es precisamente defender esa fantasía del control, esa fantasía que ignora que si es cierto que él fue el que decidió fundar el salón de belleza, el que decidió sobre los peces, la realidad es que todo lo demás, lo que vino antes, y lo que transforma el salón en el Moridero resulta de la pura contingencia, del accidente, de las decisiones de otros—la homofobia de su madre, el accidental encuentro con el hombre del bar, la amistad con los otros estilistas, la recepción del primer huésped porque se lo pidió un amigo, la muerte de ellos, su propia enfermedad? ¿O será que él lo sabe pero que entiende el uso de la fantasía, lo necesario del deseo para sobrevivir tanta mierda?

October 22, 2019

Una fuga y un destino, dixit Echeverri Benedetti

Había intentado huir del mundo, pero el mundo ya había elaborado cuidadosamente los planos de su destrucción, un algoritmo inquebrantable según el cual todos sus propósitos no eran más que un artificio, un disfraz, un puñado de maquillaje barato con el cual encubrir que era un polizón confinado en sí mismo.

— Orlando Echeverri, “Criacuervo”

October 7, 2019

un apéndice al cuaderno de lecturas de jorge luis borges, "el aleph"

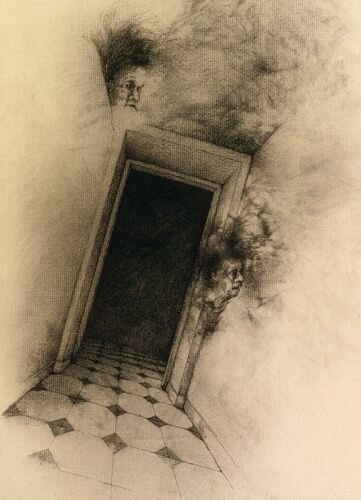

Ilustración del artista tangerino José Hernández para una edición de El Aleph que sólo he visto por internet.

Desde el otro día que leí El aleph no he podido dejar de pensar en la mezquindad del Borges personaje. No he podido dejar de preguntarme qué tan volteado hacia dentro tiene que estar una persona para que, aún tras ser expuesta a sí misma (“vi la circulación de mi oscura sangre, … vi mi cara y mis vísceras”), al otro (“vi tu cara”), y a “ese objeto secreto y conjetural, cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado: el inconcebible universo”, decida agredir, decida violentar a quien lo ha facilitado. ¿Cómo es que siente “infinita veneración, infinita lástima” y, tras volver a sus cabales, lo que hace es girar no hacia el agradecimiento o el silencio, sino hacia la venganza?

¿Será que la envidia, en nosotros las gentes, es una pulsión mayor que cualquier totalidad, cualquier epifanía?

¿O será que del mismo modo que no le da el lenguaje ni la memoria, el resto del cuerpo no le aguanta y ahí entran los malos afectos a funcionar como un tipo de mecanismo de seguridad, un interruptor de emergencias que aísla cualquier falla causada por la entrada de ese elemento extraño que ha de ser la infinita veneración, la infinita lástima?

.

October 4, 2019

El libro quiere, con frecuencia, demasiadas cosas, dixit Rivera Garza

Cristina Rivera Garza aguantando un libro que no es el que estaba leyendo hoy pero que es igual de bueno.

.El valor de un libro no es su novedad. El valor radica, [...], en que su lectura ofrece claves que, con algo de suerte, podrían incluso ahondar un misterio.

— Cristina Rivera Garza, La castañeda

El libro quisiera que el lector se colocara justo detrás de los hombros de los que participan, cariacontecidos o estáticos, malolientes o rabiosos, en los encuentros maniacos. Pero el libro quiere, con frecuencia, demasiadas cosas.

— Cristina Rivera Garza, La castañeda

September 30, 2019

cuaderno de lecturas: jorge luis borges, "el aleph"

Tomo notas de las cosas que leo, pero nunca logro transformarlas en ensayos. La verdad es que una vez que me digo “escribiré un ensayo”, me tranco. Algunas tendencias del género, de la forma, me causan ansiedad. Otras me incomodan. Puedo decir cuáles luego, en un ensayo. Mientras tanto, pensé que quizás podía juntar las notas acumuladas, decir que los textos son como legos y que enchufar uno y otro siempre termina por armar algo. Esas construcciones a veces no pueden con su peso y se desploman, pero otras veces se hacen muro y con cuatro de esos tienes una casa. O, por lo menos, un cuarto en el que sentarte a algún día a escribir un ensayo, o un cuarto que puedes usar de almacén.

Leer El aleph de Jorge Luis Borges un 19 de septiembre del 2019

Borges con Estela Canto en el ‘45, según esta página de dónde la tomé. Borges le dedicó a Canto “El aleph”, y, pues, necesitaba una fotito.

Llevo leyendo “El Aleph” la última semana de septiembre por los pasados tres o cuatro años. Siempre uso la misma copia impresa y ya van dos veces en que anoto, en una esquina, que ese mismo día rastrillé las hojas por primera vez en el otoño.

La lectura es parte de un curso introductorio que me gusta mucho, y esta tarde cuando me senté a leerla me di cuenta que Beatriz Elena Viterbo murió hace casi ya noventa años. Murió, cuando mi abuela, ya muerta desde hace siete u ocho años, debía tener a duras penas nueve. Beatriz murió un 30 de abril del 1929 y básicamente “El aleph” nos relata cómo a partir de entonces todos los abriles se apareció por su casa un tipo que alguna vez le tiró la labia.

Era un tipejo de quien no se podría decir mucho, y eso es lo que hace que dé tanta gracia ¿o pena? al lector. Pertenecía a esa estirpe de ala rota que regala con trampa. Que da libros y le corta páginas, como para ver si realmente son leídos. En cada aniversario, el tipo llegaba a eso de las siete y cuarto y se quedaba casi media hora. Como en la tercera de esas visitas, allá para el 1933, un aguacero lo detuvo y el papá de la difunta, un italiano viejo y cansado, y un primo hermano, lo invitaron a quedarse a la cena. De ahí en adelante, todos los años se apareció como a la hora de la comida.

Leyéndolo esta vez, a noventa de Beatriz, no pude dejar de fijarme en su padre, quien desaparecerá de repente de la narración y anoté, en la esquina de la página tres: ¿de qué habla un padre en el aniversario de la muerte de su hija? Y ahora añado: ¿Será que alguna vez el Sr. Viterbo le preguntó al tipejo sobre su relación con la difunta? Y ¿si sí lo hizo, será que pudo creerle lo que fuera que dijo? ¿Será que lo escuchó? ¿O será que cada año que llegaba el tipejo a visitar, el padre no podía sino dudar de que alguna vez hubiera conocido a su propia hija? O sea, se muere tu hija y un personaje menor aparece, año atrás año, con una solemnidad que ni tú: ¿cómo es que, en vida, nunca pudiste sospechar una relación tan intensa?

Eventualmente dio un 30 de abril y el Sr. Viterbo le dijo a su sobrino que no podía más. Que se encargara él de las visitas del tipejo, que ya era hora de comenzar a olvidar a su hija. Me pregunto qué hizo la primera vez que se ausentó. ¿Será que se detuvo, por un segundo, en la puerta, a ver si el tipejo preguntaba por él? ¿Será que, de vez en cuando, abría se asomaba un ratito a ver si, entre el primo y el extraño, decían algo que pudiera ayudarle a sondear esas lagunas inabarcables que insistían en abrirse entre el recuerdo de aquella niña de dedos largos y la mujer que llegó a ser?

Puedo imaginar que en sus últimos años, el Sr. Viterbo intentaría ignorar la conversación del primo y el tipejo, quienes se ponían dizque a hablar de literatura. Qué carajos le importa eso a un viejo al que insisten en recordarle que su hija está muerta muertísima, tan muerta como la mujer que le dio a luz, tan muerta como la hermana del Sr. Viterbo y su cuñado, con quienes alguna vez compartió aquella casona de la Calle Garay, cada vez más llena de fantasmas.

El Sr. Viterbo murió, obviamente. Murió y, justo antes, quizás se preguntó qué personaje menor de su vida se aparecería por aquella casona a buscar entrar en contacto con lo que quedara de él. No imaginaría que sería imposible. No imaginaría en sus últimos momentos que para noviembre del 1941 ya la casa habría sido derrumbada y que para el año siguiente aquella confitería que tanto le había gustado, la de Zunino y Zungri, se habría ampliado hasta ocupar el local. Y hasta ahí los Viterbos.

O hasta aquí—desde aquí—, supongo.

Qué extraño debe ser, pero qué mucho sentido hace, que quien mejor nos recuerda es, tal vez, quien menos nos conoció.

September 20, 2019

cuaderno de lecturas: alejo carpentier, "el reino de este mundo"

Tomo notas de las cosas que leo, pero nunca logro transformarlas en ensayos. La verdad es que una vez que me digo “escribiré un ensayo”, me tranco. Algunas tendencias del género, de la forma, me causan ansiedad. Otras me incomodan. Puedo decir cuáles luego, en un ensayo. Mientras tanto, pensé que quizás podía juntar las notas acumuladas, decir que los textos son como legos y que enchufar uno y otro siempre termina por armar algo. Esas construcciones a veces no pueden con su peso y se desploman, pero otras veces se hacen muro y con cuatro de esos tienes una casa. O, por lo menos, un cuarto en el que sentarte a algún día a escribir un ensayo, o un cuarto que puedes usar de almacén.

Leer El reino de este mundo de Alejo Carpentier un 3 de julio del 2019

Una edición muy fea de El reino de este mundo que compré en julio porque no encontraba mi edición vieja, que no es mucho más linda (la de Seix Barral de bolsillo, blanca con una imagen amarilla).

Hace poco terminé de leer El reino de este mundo de Alejo Carpentier por primera vez (creo) desde que me lo devoré hace una docena de años en la Universidad, y no sé si entonces sentí la misma profunda tristeza que me emplazó esta vez en el momento en que los vientos huracanados terminaron por borrar a Ti Noel del paisaje. No sé si, aquella vez, registré lo que hoy, sin mucho análisis, me pareció el pesimismo asfixiante de Carpentier.

En El reino de este mundo no hay ni cimarronaje ni escape alguno posible. El “supremo instante de lucidez” de Ti Noel es pura claudicación, es pura entrega de esa pulsión libertaria que quizás siempre sea conservadora, pero no por eso menos válida. Si es cierto que la primera parte de la epifanía de Ti Noel, el descubrirse “un cuerpo de carne transcurrida”, tiene algo que reconozco como inevitable y válido—un tipo de reconocer que existe de manera dura y material—, la segunda la recibo como un bofetón y prefiero ignorarla y regresar al momento anterior, el único capítulo alegre de la novela, titulado apropiadamente “La real casa”. Allí nos encontramos al Ti Noel viejo, al Ti Noel que ha descubierto que, a pesar de ser un hombre libre, la dominación siempre está a la vuelta de la esquina. Por eso ha apostado—si es que podemos pensarlo como una decisión—por una vida fugitiva. Fugitiva aunque sedentaria, claro. Allí está Ti Noel viviendo entre ruinas: las ruinas de la hacienda, las ruinas del Palacio de Sans-Souci. Allí está Ti Noel, vestido en la casaca de seda verde y puños de encaje salmón del muerto Henri Christophe, jugando con su muñeca o su caja de música y hablando sin parar.

Se hablaba a sí mismo, sí. También a los animales. Inclusive, Ti Noel le hablaba a las cosas, a las plantas, a las mesas y al guayabo. Cuando tenía la suerte de tropezarse con ellos, le hablaba a los chicos que bailaban la rueda y a las lavanderas que lavaban la ropa. Viéndolo en aquel estado de existencia plena, la gente con la que se encontraba le ofrecía ron, le ofrecía comida y compañía. En ese capítulo alegre, Ti Noel es un rey, pero no un rey como los reyes europeos o inclusive los reyes haitianos; era un rey de nada y, por lo tanto, de todo; otorgaba propiedades y títulos y guirnaldas por doquier; “Así habían nacido la Orden de la Escoba Amarga, la Orden del Aguinaldo, la Orden del Mar Pacifico y la Orden del Galán de Noche. Pero la más requerida de todas era la Orden del Girasol, por lo vistosa. Como el medio enlosado que le servía de Sala de Audiencias era muy cómodo para bailar, su palacio solía llenarse de campesinos que traían sus trompas de bambú, sus chachas y timbales. Se encajaban maderos encendidos en ramas horquilladas, y Ti Noel, más orondo que nunca con su casaca verde, presidía la fiesta”. Y, uf, qué maravilla que pudiéramos llegar a hacer de lo político una fiesta, de las sobras de los atropellos pasados, carnaval.

Pero entonces aparecen los agrimensores y, con ellos y sus reglas y sus delimitación de propiedades, regresa el Estado, regresa la Ley, y su fugitividad no puede sino llegar a su fin. Es ahí que Carpentier da la vuelta. Es ahí que Carpertier tira la toalla. ¿Qué opción tiene el viejo Ti Noel en ese momento?, se pregunta. Responde: Ya tan entrado en años, o se es fugitivo o no se es.

No le queda otra: Ti Noel se despoja de sus vestiduras de hombre y se hace ave y, luego, de manera consecutiva, garañón, avispa, hormiga y ganso. En ninguna de esas existencias, sin embargo, encuentra refugio; en todas jerarquía y exclusión y explotación de un modo u otro. Carpentier, tan afincado como está en el principio de libertad humanista, es incapaz de interpretar los sistemas sociales de estas criaturas de otra forma; o sea, Ti Noel es incapaz de realmente dejar atrás las malas mañas humanas aunque deja atrás su piel: ¿será que el cuerpo pesa tanto que aun cuando no está comoquiera nos hunde?). Llega el momento en el que Ti Noel no da más, en el que un “cansancio cósmico” lo posee y ¿qué queda después de eso?

Es entonces que Carpentier le permite a Ti Noel aquel descubrimiento que me incomodó por lo sin salida, por lo sin futuro. Me refiero a la insistencia según la cual, dice el autor, “el hombre nunca sabe para quién padece y espera. Padece y espera y trabaja para gente que nunca conocerá, y que a su vez padecerán y esperarán y trabajarán para otros para otros que tampoco serán felices, pues el hombre ansía siempre una felicidad situada más allá de la porción que le es otorgada. Pero la grandeza del hombre está precisamente en querer mejorar lo que es. En imponerse Tareas. En el Reino de los Cielos no hay grandeza que conquistar, puesto que allá todo es jerarquía establecida, incógnita despejada, existir sin término, imposibilidad de sacrificio, reposo y deleite. Por ello, agobiado de penas y de Tareas, hermoso dentro de su miseria, capaz de amar en medio de las plagas, el hombre sólo puede hallar su grandeza, su máxima medida en el Reino de este Mundo”.

Para el Carpentier de la última página de El reino de este mundo ni en la vida ni en la muerte hay salida alguna a la explotación, a la plaga, o a la miseria. No hay revolución posible, ni reforma que valga la pena. Lo que queda es existir, persistir: celebrar, apreciar, ¿honrar? ese deseo insensato de querer más, ese anhelo salvaje que le permite al humano “amar en medio de plagas”.

Addendum: Justo después de que transcribí lo anterior, me pareció que me equivocaba, que quizás realmente no se trata de una posición tan pesimista como pensé esta tarde, quizás pueda inclusive considerarse un tipo de humanismo sin vergüenza, una celebración radical de una existencia fáctica más allá ¿o acá? de la política.

September 16, 2019

Esa mala mañana de humillar, según Quiroga

…y si hay algo a que el hombre se siente arrastrado con cruel fruición es, cuando ya se comenzó, a humillar del todo a una persona.Horacio Quiroga, “La gallina degollada”

September 13, 2019

cuaderno de lecturas: arshile gorky, “el arado y la canción”

Miro una pintura y de repente me digo “estoy viendo formas orgánicas, veo narices e intestinos, y veo nalgas, aunque también eso puede ser una flor, o un niño eñangotado”. Aunque la verdad es que la primera vez que la miré no vi mucho más allá que el color; que el amarillo y esos anuncios de rojo y verde y ese punto negro que se lanza a la izquierda, y me dije “esas formas parecen organelles.” Inmediatamente busqué por internet qué rayos son “organelles” porque últimamente pienso en palabras que no existen en ninguno de los dos idiomas con los que brego en el día a día. Resulta que son orgánulos, pero que los pensé en inglés. Y resulta que orgánulos son las diferentes estructuras contenidas en el citoplasma de las células—eso de Wikipedia. Es decir, los orgánulos son como los órganos de las celulas aunque no son tal cosa. De hecho, el nombre depende precisamente de esa asociación y de nada más; o sea, la palabra orgánulo es una metáfora, y qué lindo pensar la biología como espacio también de la poesía. Es posible que lo haya pensado en inglés porque en algún lugar habré escuchado algo, o porque—y esto es anécdota distinta—cuando tomé la clase de biología en décimo grado usábamos un libro de texto en inglés. El libro era grande y gordo y pesado y servía perfectamente para matar las abejas que invadían el salón en plena clase. (Otro pensamiento asociativo: matábamos abejas y aún nadie nos decía que el mundo entero las mataba). El libro de texto era en inglés y apenas ninguno de nosotros hablaba inglés, y si aprendíamos algo era porque Misis López era simpática y era buena traductora y de algún modo hacía que aquello calara. O quizás las imágenes eran lo suficientemente claras como para ilustrar lo que la prosa seca nos quería decir.

Quizás ahí puedo regresar a la pintura en cuestión porque es precisamente lo contrario a cualquier imagen de un libro de texto de ciencias. Aquellas imágenes ilustran o explican o diagraman. Esta pintura de Gorky no muestra ninguna forma orgánica, ninguna nariz, ninguna nalga, ningún niño. Lo que nos muestra es el amarillo, el amarillo oscureciéndose, aclarándose, y la manera en la que círculos deformes (o formas decírculas) hechos en rojo nos atrapan el ojo, nos tiran para la esquina izquierda inferior y luego estamos en el centro hacia la derecha, y allí un hoyo negro que podría ser cualquier hoyo negro. Diría que lo que está encima, también en negro, tiene algo de trompa de Falopio o de lámpara de Aladino, pero eso sería ceder nuevamente a esa pulsión de libro de texto, a esa necesidad interpretativa que quiere hacer a la pintura un examen Rorschach. (Tengo que suspender la pregunta: ¿y qué si el pintor la quería así, rorcharchiana?).

Con la pintura abstracta pasa algo muy loco (y esto lo digo sin entrenamiento alguno): aunque la primera vez en la que uno mira una obra abstracta, ve sus partes, ve sus elementos, rápido pasa uno a una pose interpretativa que si no da resultados inmediatos, nos lleva a despacharla y pasar a la siguiente pintura en la pared de la galería (Ese uno soy yo). O sea, precisamente porque es tan abstracta, en su abstracción dejamos morir la mirada analítica, claudicamos anntes de armar un inventario de los elementos que vemos. Quizás porque nos parece que la descripción de esos elementos casi reta el lenguaje metafórico—al fin y al cabo no tiene el mismo efecto el decir “circulito como que rojo y deformado” que la simil del orgánulo.

Tomo estas notas sobre la pintura de Gorky con fines ulteriores. Traeré un grupo de estudiantes mañana al Allen Memorial Art Museum a analizar la pintura. Lo que quiero es precisamente obligarlos a detenerse en lo analítico, en resistir darse a la interpretación, aunque sea por un momento. Para eso tengo que obviar la fecha en la que se pintó, el autor, el hecho que era un surrealista y que como tal Gorky daría a la obra una interpretación medular, o por lo menos estructural: subconsciente, etc. También debo ignorar el título: The ploughing and the song (1947) porque inevitablemente recurrirían a buscar el plough, la canción, el asunto.

Bueno, supongo que Arshile Gorky (1904-1948) no es un surrealista tal cual, pero eso no cancela lo anterior. ¿No eran los expresionistas abstractos (eso sí era él) secuela de los surrealistas? Quizás no lo eran y tendría que leer más, pero ando corto de tiempo y aquí anoto notas y no investigaciones. Según lo que me dijo la tranquila pared del museo y la curadora que me la recomendó, Gorky había sido desplazado por lo que terminaría siendo el genocidio armenio a manos del imperio otomano. La obra, o por lo menos, su título, remite a una infancia inexistente, o a una idealización de aquello que se ahogó en un mar de sangre: un espacio rural de colores terrenales (el arado) y la canción, quizás la canción de cuna de la madre que muere de hambre en pleno escape… Pero aquí me detengo, porque la meta era resistir la interpretación, darle sólo al análisis como se da al gimnasio, aunque nunca uno se vaya a tirar la maroma de correr un maratón.

(Nota posterior del 13 de septiembre: Lo que sí vieron los estudiantes, que yo no, fue la línea, esa línea negra que te atrapa el ojo y te lo arrastra a través del canvas, esa línea negra que ahora no puedo no ver, y me pregunto cómo es que se me escapó antes y si es tan línea y tan negra y tan canción arada en el amarillo).

September 2, 2019

cuaderno de lecturas: raquel salas rivera, "(fases superiores)"

Tomo notas de las cosas que leo, pero nunca logro transformarlas en ensayos. La verdad es que una vez que me digo “escribiré un ensayo”, me tranco. Algunas tendencias del género, de la forma, me causan ansiedad. Otras me incomodan. Puedo decir cuáles luego, en un ensayo. Mientras tanto, pensé que quizás podía juntar las notas acumuladas, decir que los textos son como legos y que enchufar uno y otro siempre termina por armar algo y aunque esas construcciones a veces no pueden con su peso y se desploman, otras veces se hacen muro y con cuatro de esos tienes una casa. O, por lo menos, un cuarto en el que sentarte a algún día a escribir un ensayo, o un cuarto que puedes usar de almacén.

Leer “(fases superiores) de Raquel Salas Rivera un 2 de mayo del 2019

Yo no leí El Capital por primera vez a los dieciséis años. Quizás lo leí a los diecinueve y aun entonces sólo a mitad. Pero sí leí a los catorce, quince y dieciséis años muchas novelas (de fantasía) y, aunque lo hice a solas y no en comunidad, recuerdo contarles a amigos de mis lecturas con una emoción que todavía me sacude un poquito. También recuerdo que soñaba con un grupo de gente que leyera las mismas novelas que yo y, porque no lo conseguí en persona, lo busqué en distintos foros en internet (dial up, 28.8k). Con mi inglés pateao y con preposiciones averiadas, hallé algo parecido a una primera comunidad. En aquellos foros discutíamos posibles secuelas a los libros que leíamos y considerábamos todos los caminos no tomados por el autor preguntándonos “¿y qué si…?”. Una vez, después de uno de esos posts, una de las muchachas sugirió que el grupo siguiera la conversación en un chat y aunque no recuerdo qué plataforma ya obsoleta usamos, sí que nos juntamos. De ahí en adelante las lecturas fueron siempre en corillo. Aunque estábamos a distancia, uno terminaba una página y ansiaba por llegar a su casa y conectarse al internet un ratito con la esperanza que estuviera alguien del grupo para comentarle lo sucedido. Poco a poco comenzamos a soñar una época en la que pudiéramos coincidir en persona, y era cierto que una estaba en Vermont y otros en Canadá, pero sabíamos inevitable nuestro encuentro. Eventualmente se daría el encuentro entre algunos de nosotros, pero ya para entonces yo habría abandonado la fantasía y estaría leyendo a Carlitos y co. a solas.

Tal vez si hubiera leído a Marx en grupo lo habría terminado. Digo esto porque esa es la primera impresión que retengo del poema “(fases superiores)” de Raquel Salas Rivera (de Lo terciario, un tremendo libro que asigné en clase el semestre pasado). La primera estrofa dice así:

cuando leí el capital de marx tenía 16 años. / en las reuniones discutimos romper verjas en Vieques, / y decidimos cómo serían nuestras intervenciones, / cuántos periódicos, si eran reformistas o de cuadros. / marx explicaba la inevitabilidad de la revolución.

Tal vez si hubiera leído a Marx con Salas Rivera, habría podido trasplantar la pasión de mi primera escena de lectura a mi lectura del viejo Carlos. Aunque la verdad es que para los diecinueve años yo era bastante amargado y no habría podido creer en la inevitabilidad de nada, mucho menos de la revolución. Según mis diarios, es a los veinte que finalmente sacudo la angustia adolescente y comienza mi optimismo, no sé por qué. Imagino las reuniones de la primera estrofa del poema con un poco de envidia. Las imagino como eventos intensos como los que ansié cuando leí mis primeras novelas. Imagino a los integrantes del grupo de lectura discutiendo pasionalmente posibles secuelas a la primera o segunda fase de acumulación, considerando entre risas y complicidad todos los caminos no tomados por la sociedad, preguntándose “¿y qué si…? Supongo que la respuesta para ellos habría sido mucho más práctica que la mía a mis primeras lecturas, hechas en un colegio católico cagüeño de tercera o en una heladería trabajando veintitantas horas a la semana. En vez de irse al chat, como hice con mi corillo virtual, se habrían ido a Vieques a romper las verjas mencionadas, y quizás también habrían ido a la playa y se habrían tirado en la arena y habrían hablado del futuro. Yo nunca he ido a Vieques.

La segunda estrofa también me restriega en la cara la intensidad de lo comunitario de la vida de la voz poética, y me pregunto si la inmediatez del cara a cara y el carne y hueso es necesaria para esa fuerza viva.

coño, nunca había sentido lo que sentí / aquel día que ratificamos el voto de huelga. / tenía 18 años, no había comido / más que una manzana y una barra de avena, / porque cuando no dormía, entraba en fases superiores.

Ese “coño” me mata porque anuncia una honestidad a la que cedo como mantequilla al cuchillo y porque intensifica la envidia de la que ya abiertamente sufro al leer. Ojalá pudiera yo precisar un momento de una sensación tan y tan pura que me llevara a sacrificar sueño y hambre, y llegar a esa abundancia que cancela la necesidad, a esa fase superior con la que sólo he podido soñar y esto nada más en los momentos en los que suspendo la ironía y el cinismo. También entre mis sueños y los del poema hay una brecha incalculable. En los sueños del poema hay guardias que queman medias, hay una CIA que persigue, y se anuncia la muerte de la voz poética o de su madre. En los míos sueño con extraterrestres o que me caigo de los bleachers de la cancha de mi escuela y que nunca llego a azotar el piso. Los del poema son sueños tan intensos como el día de la ratificación de la huelga; sueños que, inevitablemente, chocan con un cuerpo de carne y hueso que insiste en ignorar la fase superior y exige que lo alimenten, que choca con la infame realidad de que la CIA no es la que llega, “sino biles y biles”.

A veces me tomo los vacíos en un poema como respiros en los que reclamarle. A este le pregunto: ¿cómo se vive así, tan intensamente? ¿Será que hay que sacrificar otra cosa, lo que no cupo en el poema y hubo que dejar para los siguientes? ¿O será que, desde chamaquito, lo hice mal? ¿Fui demasiado solitario, demasiado ensimismado, demasiado duro en carne y hueso y abierto por internet? Si es así, ¿por qué nadie me detuvo? ¿Por qué nadie me dijo sal de ahí, chivita, chivita; sal de ahí de ese lugar? ¿Por qué me llegó la intensidad de la lectura política tan tarde? ¿Por qué nunca fui a una asamblea universitaria, por qué nunca voté por nada? ¿Cómo es que en lo que coincido con el poema es en la parte de la desilusión, el choque con los biles y biles que enfrenté desde ese primer trabajo?

A veces lo que más le resiento a la poesía es lo rápido que me lleva del allá al acá, la velocidad con la que me arma un mundo al que quiero huir y luego me devuelve al mío, agolpeado. Al final, el poema de Salas Rivera regresa a la primera escena (de lectura de Marx). Aunque nos dice que hubo otras posteriores, ahora insiste en aquella. No sé si esas otras las hizo a solas o en grupo, cara a cara o por internet, pero ya algo ha cambiado para entonces; algo se ha perdido. Culpo el hambre, los biles. La última estrofa ya no late con el presente de las otras, su afecto ya se ha ennegrecido, aunque sea un poquito. Es entonces, desafortunadamente, en que me hallo eco en el poema. Y me sorprendo: la honestidad de su enunciado, lo primitivo de la impresión, tan anterior a la acumulación crítica, captura algo tan, pero que tan cierto de mis primeras lecturas tan enajenadas, tan más allá que acá. También captura algo de la primera escena de lectura en general. Dice: “recuerdo que esa primera vez que leí a marx, / quería ser marx y también caerle bien. / eso era lo más importante: / caerle bien a carlitos”.

No es lo mismo, ni se escribe igual, pero termino la lectura con el poema entrañado, queriendo decirle a Salas Rivera, a quien no conozco, que no me importa si le cae bien a Marx, pero sí me cae bien a mí, y mi segundo nombre es Carlos.

Aunque la verdad es que no quiero saber si le caigo bien yo porque estoy demasiado lejos y porque ya me he acostumbrado a leer a solas, a hacer de la comunidad algo que sólo se mira con las manos y se toca con los ojos.