Sergio Gutiérrez Negrón's Blog, page 27

May 6, 2014

prosa en cámara lenta, según nicholas baker

La poesía, dijo Nicholas Baker en alguno de sus libros, es prosa en cámara lenta. Digo, creo que también aclaraba que no hablaba de la poesía lírica. De la poesía lírica su protagonista no tenía nada que decir. Especialmente porque no era un poeta lírico, era un tipo contemporáneo, partícipe de eso que llamaban verso libre pero que ya no hay que llamarlo como tal, porque el verso ¿preso? sería lo extraño hoy. El poeta de Nicholas Baker también decía que su vida era una mentira, y su carrera un chiste, y que eso era lo único que era verdad. Váyase a saber si mentía.

Published on May 06, 2014 05:45

May 5, 2014

la lección de andújar, reseña de "Saturnario"

LA LECCIÓN DE ANDÚJAR, reseña de

Saturnario

.

Hoy en las noticias, Crítica de Libros, Radio Universidad de Puerto Rico (5 de mayo del 2014)

Sergio Gutiérrez Negrón

Para aproximarse a la obra del dominicano Rey Andújar es necesario leerlo con el oído pegado a la tierra, especialmente en su más reciente libro, 'Saturnario,' pues es un libro sobre lo terráqueo.Un libro sobre lo duro y consistente de los lugares que habitamos. Pero Saturnario también es un libro sobre las fugas y las huídas que nos arrancan de estos lugares. Página tras página, los cuentos nos insisten que el hecho de que nazcamos en estos lugares, no quiere decir que sean nuestros lugares. Esa es la lección que algunos de los personajes de Saturnario van aprendiendo. Y es una lección que duele, que duele muchísimo, y que toma años aprender.

Santo Domingo, Cabarete, Santurce, el Viejo San Juan, Nueva York, Brooklyn, Jarabacoa; todos estos nombres se van desplegando a través de los relatos de "Saturnario" como coordenadas localizadas más allá de los patriotismos y resentimientos del residente, o de la nostalgia y ausencia del emigrado. Pero Andújar evita la celebración de lo global que caracteriza la literatura contemporánea, esa estetización de lo transnacional que intenta borrar lo concreto de la vida. De modo que el Caribe de Andújar no es aquel de la imaginación romántica o de la postal turística. Es un Caribe que se extiende mucho más allá de sus islas, y en el que persiste la necesidad y el desespero, la violencia, el abuso y la homofobia. Andújar jamás nos permite olvidar que, muy a nuestro pesar, estas islas que nos componen insisten en seguir siendo lugares marcadamente retrógrados.

Pero los cuentos no se agotan ahí, en ese Caribe seco, quejumbroso y desesperante. Por eso hay que leerlo con la oreja en la tierra, porque es la audición el sentido que se estimula en estos cuentos. En "Saturnario", que está disponible a través de internet en una edición bilingüe publicada por el colectivo 7vientos de Chicago, también hay música en exceso, y hay baile y hay bebelata y hay cuerpos sudorosos. Como en el cuento Mierdópolis, en el que la ominosa guitarra de un misterioso músico dominicano que se hace llamar el Terror sirve de banda sonora a la fiesta intensa que marca el doloroso fracaso de un joven escritor dominicano, encajado entre Washington Heights y una nostálgica Villa Duarte.

Junto a las ruinas que se retratan en Saturnario, Andújar instala una celebración, esa celebración de quienes no se dan por vencidos, esa que siempre nos motiva a aguantar, cada vez, un poquito más.

Para hoy en las noticias en Crítica de Libros, Sergio Gutiérrez Negrón

Hoy en las noticias, Crítica de Libros, Radio Universidad de Puerto Rico (5 de mayo del 2014)

Sergio Gutiérrez Negrón

Para aproximarse a la obra del dominicano Rey Andújar es necesario leerlo con el oído pegado a la tierra, especialmente en su más reciente libro, 'Saturnario,' pues es un libro sobre lo terráqueo.Un libro sobre lo duro y consistente de los lugares que habitamos. Pero Saturnario también es un libro sobre las fugas y las huídas que nos arrancan de estos lugares. Página tras página, los cuentos nos insisten que el hecho de que nazcamos en estos lugares, no quiere decir que sean nuestros lugares. Esa es la lección que algunos de los personajes de Saturnario van aprendiendo. Y es una lección que duele, que duele muchísimo, y que toma años aprender.

Santo Domingo, Cabarete, Santurce, el Viejo San Juan, Nueva York, Brooklyn, Jarabacoa; todos estos nombres se van desplegando a través de los relatos de "Saturnario" como coordenadas localizadas más allá de los patriotismos y resentimientos del residente, o de la nostalgia y ausencia del emigrado. Pero Andújar evita la celebración de lo global que caracteriza la literatura contemporánea, esa estetización de lo transnacional que intenta borrar lo concreto de la vida. De modo que el Caribe de Andújar no es aquel de la imaginación romántica o de la postal turística. Es un Caribe que se extiende mucho más allá de sus islas, y en el que persiste la necesidad y el desespero, la violencia, el abuso y la homofobia. Andújar jamás nos permite olvidar que, muy a nuestro pesar, estas islas que nos componen insisten en seguir siendo lugares marcadamente retrógrados.

Pero los cuentos no se agotan ahí, en ese Caribe seco, quejumbroso y desesperante. Por eso hay que leerlo con la oreja en la tierra, porque es la audición el sentido que se estimula en estos cuentos. En "Saturnario", que está disponible a través de internet en una edición bilingüe publicada por el colectivo 7vientos de Chicago, también hay música en exceso, y hay baile y hay bebelata y hay cuerpos sudorosos. Como en el cuento Mierdópolis, en el que la ominosa guitarra de un misterioso músico dominicano que se hace llamar el Terror sirve de banda sonora a la fiesta intensa que marca el doloroso fracaso de un joven escritor dominicano, encajado entre Washington Heights y una nostálgica Villa Duarte.

Junto a las ruinas que se retratan en Saturnario, Andújar instala una celebración, esa celebración de quienes no se dan por vencidos, esa que siempre nos motiva a aguantar, cada vez, un poquito más.

Para hoy en las noticias en Crítica de Libros, Sergio Gutiérrez Negrón

Published on May 05, 2014 05:41

May 4, 2014

amistades literarias, y/o, josé luis gonzález y sus contemporáneos

José Luis González (¿guillau y pico?) pasa revista sobre Emilio Díaz Valcarcel el 15 de agosto de 1978 [del libro A veces

llegan cartas: Epistolario de José Luis González, editado por Carmen Rivera Izcoa, Huracán, 2013]

"Veo que ha sucedido lo que era de esperarse: la publicación simultánea de las dos novelas [Balada de otro tiempo de José Luis González y Harlem todos los días de Emilio Díaz Valcárcel] ha dado lugar a las comparaciones. Esto, que generalmente es estéril y odioso, me parece conveniente en este caso. Por lo que me han contado, Emilio ha ganado con los lectores y yo con los críticos, lo cual revela el estado en que se encuentra nuestro público, enamorado de modas que ya pasaron en Europa y en los Estados Unidos hace quince años y en América Latina hace cinco por lo menos. Eso, claro, no es culpa de Emilio. Pero han hecho bien Arcadio [Díaz Quiñones] y Johnny, en sus dos excelentes reseñas, al lamar la atención sobre lo que realmente significa Balada. A mí con eso me basta y me sobra, porque lo demás es cuestión de tiempo. ¿No ha escrito nada Josemilio [González]? Me interesa su opinión por razones obvias. Mándame todo lo que salga.

Lo que me preocupa es el problema sicológico de Emilio. Ya me han contado los problemas que has tenido con él. Te aconsejo (aunque sé que no hace falta) paciencia y firmeza al mismo tiempo, lo primero por ti y lo segundo por él. Es claro que Emilio está tratando de compensar con el éxito de su novela los supuestos agravios y humillacions de que se siente víctima. Su inmadurez psicológica exige de sus amigos una franqueza cordial, pero no blandengue.La verdad es que no tengo muchas esperanzas, por la edad que tiene (de lo cual él insiste en no enterarse), pero tenemos que hacer el esfuerzo."

Published on May 04, 2014 09:05

April 29, 2014

Lo malo de la razón, decía Daniel Sada, es que siempre llega tarde.

Published on April 29, 2014 06:00

April 22, 2014

"xp", una columna

Esta columna será publicada en el miércoles, 23 de abril del 2014 en El nuevo día.

En abril 8 Windows XP fue sentenciado a la obsolescencia. El término oficial es

'end-of-life', marca adánica de quien alcanza el fin de 'su vida útil'. Con

doce años de existencia y apoyo técnico, y casi la misma de problemas, era

inevitable.

Aunque sólo

alrededor de 30% de los internautas continúan viviendo bajo sus azulados

umbrales, algo debería ser dicho. No es

sólo que XP haya sido el sistema operativo más popular en la historia, o que

haya marcado el fin a la era de MS-DOS. Eso quizás sea lo de menos. Hasta

cierto punto, como todos los OS, definió nuestro marco de acción digital,

determinó lo que éramos capaces de hacer e imaginar mediante nuestras

computadoras.

Nacido a dos

semanas del 9/11 que comenzó esta guerra global, XP fue un sistema operativo

creado para las redes y las masas. Como tal, fue el primero en intentar lidiar

con la piratería desde su propia infraestructura, ese 'asalto' a la propiedad

que se instalaba como el modus operandi de las redes. De igual manera, fue el primero en abrirse a la necesidad de protección constante ante el

creciente descubrimiento que el internet era (y sigue siendo)

constitutivamente salvaje. Fue también el sistema contra el cual lanzarse,

contra el cual diseñar otros de código abierto, otros que se saliesen de las

imposiciones y los límites policiales de una compañía que llegó a ser

monopólica.

Más importante,

para mí, es que fue el sistema operativo entre mis 15 y 27 años. De modo que me

descubro mirando mi laptop con ternura, partícipe de la nostalgia cursi de la

época neoliberal. Sin embargo, tal vez XP puede seguir siendo útil. Tal vez nos puede

llevar a mirar nuevamente las bases sobre las que construimos nuestras vidas

digitales. Tal vez sea hora de comenzar a trazar nuestras muy personales

historias críticas del floppy, o del beeper, etcétera. Es decir, la historia de

nuestra propia obsolescencia.

En abril 8 Windows XP fue sentenciado a la obsolescencia. El término oficial es

'end-of-life', marca adánica de quien alcanza el fin de 'su vida útil'. Con

doce años de existencia y apoyo técnico, y casi la misma de problemas, era

inevitable.

Aunque sólo

alrededor de 30% de los internautas continúan viviendo bajo sus azulados

umbrales, algo debería ser dicho. No es

sólo que XP haya sido el sistema operativo más popular en la historia, o que

haya marcado el fin a la era de MS-DOS. Eso quizás sea lo de menos. Hasta

cierto punto, como todos los OS, definió nuestro marco de acción digital,

determinó lo que éramos capaces de hacer e imaginar mediante nuestras

computadoras.

Nacido a dos

semanas del 9/11 que comenzó esta guerra global, XP fue un sistema operativo

creado para las redes y las masas. Como tal, fue el primero en intentar lidiar

con la piratería desde su propia infraestructura, ese 'asalto' a la propiedad

que se instalaba como el modus operandi de las redes. De igual manera, fue el primero en abrirse a la necesidad de protección constante ante el

creciente descubrimiento que el internet era (y sigue siendo)

constitutivamente salvaje. Fue también el sistema contra el cual lanzarse,

contra el cual diseñar otros de código abierto, otros que se saliesen de las

imposiciones y los límites policiales de una compañía que llegó a ser

monopólica.

Más importante,

para mí, es que fue el sistema operativo entre mis 15 y 27 años. De modo que me

descubro mirando mi laptop con ternura, partícipe de la nostalgia cursi de la

época neoliberal. Sin embargo, tal vez XP puede seguir siendo útil. Tal vez nos puede

llevar a mirar nuevamente las bases sobre las que construimos nuestras vidas

digitales. Tal vez sea hora de comenzar a trazar nuestras muy personales

historias críticas del floppy, o del beeper, etcétera. Es decir, la historia de

nuestra propia obsolescencia.

Published on April 22, 2014 16:49

April 15, 2014

todo reposa en ella sobre la fabricación de armamentos, escribó portilla sobre la economía americana en el '62

He leído en el Express

un reportaje de Nora Beloff sobre la economía norteamericana, y el alma se me

cayó a los pies. Todo reposa en ella sobre la fabricación de armamentos. Los

sindicatos, el público, el gobierno, los militares, todos exigen la carrera

armamentista como base de sustentación de la economía americana. ¿Cómo o cuándo

vamos a tener paz de esta manera? ¿A qué vienen las conferencias de desarme?

¿Cómo es posible el desarme si el armamento es el pivote de esta economía?,

escribió Jorge Portilla en su columna en 'La cultura en México' de la Revista Siempre!, el 10 de octubre del

1962.

Published on April 15, 2014 08:18

April 10, 2014

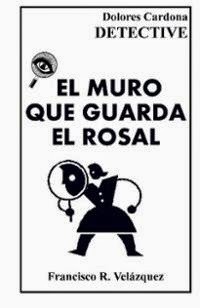

no conoces a dolores cardona, una reseña

NO CONOCES A DOLORES CARDONA, reseña radial de El muro que guarda el rosal.

Para Hoy en las noticias, Crítica de Libros, Radio Universidad de Puerto Rico (7 de abril del 2014)

Dolores Cardona, detective de impecable puntería y sentencia certera. En el libro El muro que guarda el rosal de Francisco Velázquez, la justiciera Lola Cardona se cierne sobre el Puerto Rico de los años cuarentas y cincuentas para intentar resolver el asesinato de un chino-cubano que es hallado sin vida en un hotel, y el de un hombre de sociedad que muere en plena despedida del año 1949. La Cardona, como le llaman en voz baja en los perturbados boys clubs de la época, irrumpe sin pedir permiso, casi siempre armada hasta los dientes y dispuestas a hacer las preguntas adecuadas, que suelen ser las preguntas menos decorosas.

Lola Cardona navega aguas difíciles. El Puerto Rico en el que se desenvuelve es uno en plena transición política, en el que la Policía intenta resolver los crímenes cotidianos sin pisarle el traje a la oligarquía apellidada, en los que el FBI se juega en las operaciones de la época de McCarthy, indeciso si en casería de comunistas chinos, nacionalistas puertorriqueños, o dinero fácil. Son años, también, marcados por la gran migración de puertorriqueños a los Estados Unidos, y por la continua dictadura que ejerce el Manual de Modales de Carreño sobre las mujeres y sus familias.

Pero, Velázquez no ha escrito un libro de historia, sino un movido libro compuesto de tres novelas cortas detectivescas, publicado por la editorial La secta de los perros y disponible en las librerías de Río Piedras.

A través de los relatos, la dura y lujuriosa Dolores Cardona va descubriendo que nada es tan fácil como parece, y que las pistas que va hallando son precisamente las que sus superiores van escondiendo. De modo que Dolores pronto se percata que aclarar los crímenes implica arremeter contra una jerarquía burocrática, política, y legal, harto corrupta. Hacer todo esto, y tener que lidiar con el amor, la macharranería, y el placer, no es poca cosa. Pero Dolores Cardona lo logra.

La novela detectivesca caribeña siempre ha sido un género juguetón. Sus detectives muy pocas veces han podido vestir las chaquetas oscuras que tradicionalmente visten aquellos con la suerte de vivir más al norte. Sin embargo, al igual que el puertorriqueño Wilfredo Mattos Cintrón y el cubano Leonardo Padura, Francisco Velázquez es un maestro del género y en El muro que guarda el rosal ha sabido adaptarlo para que éste ofrezca una mirada crítica y refrescante sobre una época en la que se jugó el futuro legal de la isla desde las calurosas antesalas de lo ilegal.

--

Nota aparte: El muro que guarda el rosal está compuesto de las primeras tres novelas protagonizadas por Dolores Cardona. Hay otras dos disponibles en Amazon, que conforman una segunda trilogía aun inconclusa. Una vez salga el último volumen, será compilada en un solo tomo, según me ha informado el autor. Pueden accesar estas, al igual que las otras obras del autor, a través de la página de Amazon de Velázquez.

Published on April 10, 2014 07:53

April 8, 2014

de robots a maquilas, dice graeber

End of work arguments were popular in the late seventies and early eighties as social thinkers pondered what would happen to the traditional working-class-led popular struggle once the working class no longer existed. (The answer: it would turn into identity politics.) Jameson thought of himself as exploring the forms of consciousness and historical sensibilities likely to emerge from this new age.

What happened, instead, is that the spread of information technologies and new ways of organizing transport—the containerization of shipping, for example—allowed those same industrial jobs to be outsourced to East Asia, Latin America, and other countries where the availability of cheap labor allowed manufacturers to employ much lesstechnologically sophisticated production-line techniques than they would have been obliged to employ at home.

From the perspective of those living in Europe, North America, and Japan, the results did seem to be much as predicted. Smokestack industries did disappear; jobs came to be divided between a lower stratum of service workers and an upper stratum sitting in antiseptic bubbles playing with computers. But below it all lay an uneasy awareness that the postwork civilization was a giant fraud. Our carefully engineered high-tech sneakers were not being produced by intelligent cyborgs or self-replicating molecular nanotechnology; they were being made on the equivalent of old-fashioned Singer sewing machines, by the daughters of Mexican and Indonesian farmers who, as the result of WTO or NAFTA–sponsored trade deals, had been ousted from their ancestral lands. It was a guilty awareness that lay beneath the postmodern sensibility and its celebration of the endless play of images and surfaces.

David Graeber, Of Flying Cars and the Declining Rate of Profit

Published on April 08, 2014 08:38

April 4, 2014

El día primero de abril salí de la casa y caminé al café,...

El día primero de abril salí de la casa y caminé al café, donde me senté a leer. De allí, pasé a la taquería gringa. Luego, me senté en una biblioteca, y leí un poco más.

Esa mañana la temperatura subió. A lo demás, recordé, se le llamaba 'sol'.

Esa mañana la temperatura subió. A lo demás, recordé, se le llamaba 'sol'.

Published on April 04, 2014 15:55

resentimientos extraviados, dice p. frase sobre la ética del trabajo

The rage directed at the figure of “a hipster on food stamps” is only intelligible in terms of the rotted ideological foundation that supports it: an ideology that simultaneously glorifies the suffering of the exploited and vilifies those among the dispossessed who are deemed to be insufficiently hard-working or self-reliant. It treats some activities (making art) as worthless and parasitic, and others (working temp jobs) as totems of “resourcefulness” and “self-reliance,” without any apparent justification. This is what we have learned to call the work ethic; but the vociferousness with which it is expressed masks its increasing hollowness. For just who counts as a hard worker, or a worker at all?

Peter Frase, sobre las políticas del resentimiento y la ética del trabajo en el blog de Jacobin

Published on April 04, 2014 12:52