Александр Александрович Розов's Blog, page 95

July 13, 2023

Далайн-модель человека, бизнеса, политики и мира. О пользе схем турбофеодальной раздробленности

"Какой толк любить людей, если их нельзя спасти, им нельзя помочь, нельзя сделать счастливыми? И люди, и мир нуждаются в одном - чтобы их оставили в покое [...] Однажды оказывается, что всё тобой сделанное не просто бесполезно, но и наполнено злом. Твоя любовь убивает, забота несёт гибель." (Святослав Логинов. "Многорукий бог далайна", 1995 год)*

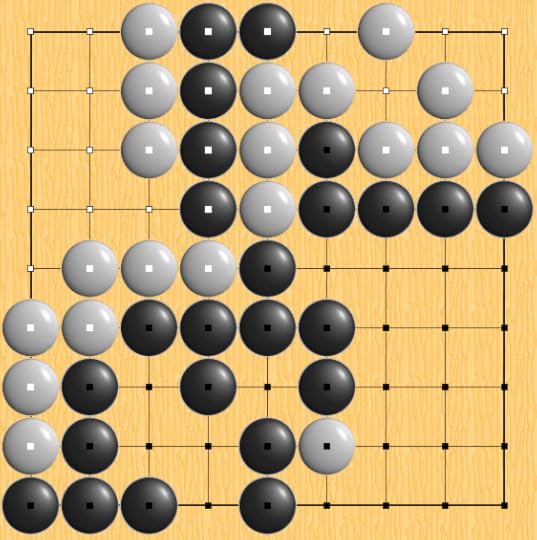

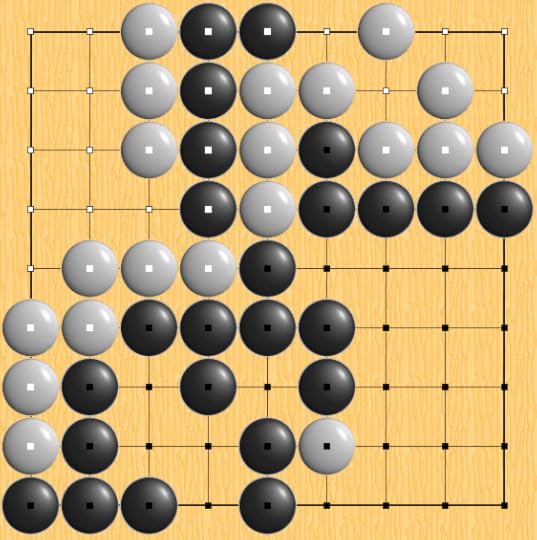

Как говорил Логинов, идея схематичного мира-далайна возникла из детской игры - вымышленных географических карт квадратного мира на листке в клеточку, где все объекты состоят из одного или нескольких смежных одинаковых квадратных участков. В книге эти участки называются оройхоны. Схема мировых процессов там напоминает игру Го. Не важно, что в Го участки для фишек это не клеточки а пересечения - важен сам принцип минимального "мироустройства", позволяющего моделировать правила и сценарии реального мира... До необходимо-неизбежного выхода за пределы мироустройства. Отчасти поэтому "Многорукий бог далайна" стал культовой книгой.

Культовый нюанс в том, что сценарии рассматриваются не сверху, не с позиции топа политической власти (как на "Великой шахматной доске" Бжезинского). Наоборот, у Логинова сценарии рассматриваются снизу, с позиции человека-потребителя**, так или иначе устраивающего свою жизнь при том или ином социальном порядке, установившемся в то или иное время, на том или ином участке модельного мира. Мир-далайн, примерно как Европа IX - XIII века, находится в фазе феодальной раздробленности. Каждый феодал - правитель кластера участков-оройхонов устанавливает свои порядки исходя из своих целей и своего понимания путей к этим целям. А люди исходя из своих целей, ищут, где эти порядки лучше для них.

Тут интересен принцип чистого, незамутненного потребительского отношения людей к выбору или смене места для жизни. Никаких иллюзий вроде "патриотизма" или "культурной идентичности". Никаких психических патологий типа "жизнь за царя". Никаких "своих" и "чужих" правителей. Правитель он и есть правитель, часть социально-природной экосистемы, феномен по отношению к которому сантименты и симпатии неуместны.

И (переходя от схематичного мира-далайна к реальному миру) оказывается, что эра феодальной раздробленности Европы отличалась значительно более конструктивными отношениями в экономическом плане и была значительно благополучной для людей, чем предшествующая эра пост-римских империй и последующая эра централизации.

Не случайно в конце XX века в Западной Европе пользовалась популярностью концепция terra urbes (земля городов). Это было развитие идеи феодальной раздробленности, только на основе власти не сеньоров, а муниципалитетов (с конкуренцией между ними, как между поставщиками особого потребительского товара/услуги "социальный строй").

...Такие дела...

----------------------------------

*) https://ru.wikipedia.org/wiki/Многорукий_бог_далайна

Поднять оройхон! «Многорукий бог далайна» Святослава Логинова. Переиздан культовый роман 90-х, родившийся из тетрадного листа в клеточку

https://godliteratury.ru/articles/2018/01/23/mnogorukiy-bog-dalayna-loginov-svyatoslav

**) Ранее по теме в этом журнале:

Лучше ремейк феодальной раздробленности, чем централизованная цифровая бюрократия

https://alex-rozoff.livejournal.com/252644.html

О резонах перехода от нынешней централизованной экономики - к турбофеодальной раздробленности

https://alex-rozoff.livejournal.com/603047.html

Вертикальная раздробленность - не- или нео-феодальная? Алексей Шустов "После государства - 2.030"

https://alex-rozoff.livejournal.com/685863.html

LEGO-дизайн социального строя-2. Человек - первичный потребитель. Какой строй он готов купить?

https://alex-rozoff.livejournal.com/691982.html

Как говорил Логинов, идея схематичного мира-далайна возникла из детской игры - вымышленных географических карт квадратного мира на листке в клеточку, где все объекты состоят из одного или нескольких смежных одинаковых квадратных участков. В книге эти участки называются оройхоны. Схема мировых процессов там напоминает игру Го. Не важно, что в Го участки для фишек это не клеточки а пересечения - важен сам принцип минимального "мироустройства", позволяющего моделировать правила и сценарии реального мира... До необходимо-неизбежного выхода за пределы мироустройства. Отчасти поэтому "Многорукий бог далайна" стал культовой книгой.

Культовый нюанс в том, что сценарии рассматриваются не сверху, не с позиции топа политической власти (как на "Великой шахматной доске" Бжезинского). Наоборот, у Логинова сценарии рассматриваются снизу, с позиции человека-потребителя**, так или иначе устраивающего свою жизнь при том или ином социальном порядке, установившемся в то или иное время, на том или ином участке модельного мира. Мир-далайн, примерно как Европа IX - XIII века, находится в фазе феодальной раздробленности. Каждый феодал - правитель кластера участков-оройхонов устанавливает свои порядки исходя из своих целей и своего понимания путей к этим целям. А люди исходя из своих целей, ищут, где эти порядки лучше для них.

Тут интересен принцип чистого, незамутненного потребительского отношения людей к выбору или смене места для жизни. Никаких иллюзий вроде "патриотизма" или "культурной идентичности". Никаких психических патологий типа "жизнь за царя". Никаких "своих" и "чужих" правителей. Правитель он и есть правитель, часть социально-природной экосистемы, феномен по отношению к которому сантименты и симпатии неуместны.

И (переходя от схематичного мира-далайна к реальному миру) оказывается, что эра феодальной раздробленности Европы отличалась значительно более конструктивными отношениями в экономическом плане и была значительно благополучной для людей, чем предшествующая эра пост-римских империй и последующая эра централизации.

Не случайно в конце XX века в Западной Европе пользовалась популярностью концепция terra urbes (земля городов). Это было развитие идеи феодальной раздробленности, только на основе власти не сеньоров, а муниципалитетов (с конкуренцией между ними, как между поставщиками особого потребительского товара/услуги "социальный строй").

...Такие дела...

----------------------------------

*) https://ru.wikipedia.org/wiki/Многорукий_бог_далайна

Поднять оройхон! «Многорукий бог далайна» Святослава Логинова. Переиздан культовый роман 90-х, родившийся из тетрадного листа в клеточку

https://godliteratury.ru/articles/2018/01/23/mnogorukiy-bog-dalayna-loginov-svyatoslav

**) Ранее по теме в этом журнале:

Лучше ремейк феодальной раздробленности, чем централизованная цифровая бюрократия

https://alex-rozoff.livejournal.com/252644.html

О резонах перехода от нынешней централизованной экономики - к турбофеодальной раздробленности

https://alex-rozoff.livejournal.com/603047.html

Вертикальная раздробленность - не- или нео-феодальная? Алексей Шустов "После государства - 2.030"

https://alex-rozoff.livejournal.com/685863.html

LEGO-дизайн социального строя-2. Человек - первичный потребитель. Какой строй он готов купить?

https://alex-rozoff.livejournal.com/691982.html

Published on July 13, 2023 01:43

July 12, 2023

Цифровые валюты центобанков (CBDC): государство отравило деньги, а теперь хочет сделать из них зомби

В последнюю пятилетку в мире наблюдается бум специфического интереса, или точнее сказать: патологического влечения властей к CBDC (Central bank digital currency, Цифровая валюта центрального банка)*. Подозрение в патологии возникает в виду резонного вопроса: чем государственным властям и их центробанкам не угодили их же собственные обычные фиатные валюты? Ведь все эти кроны, доллары, евро, риалы, рубли, рупии, йены, юани - уже обращаются в "цифровой" (т.е. электронно-сетевой) форме. Зачем государства вваливают горы бюджетных средств в разработку каких-то иных государственных денег и хотят заменить нынешние деньги - иными деньгами?

Ответ на самом деле лежит на поверхности. Деньги - как и любой конструктивный социально-экономический инструмент - может быть использован рационально и функционировать тысячелетиями, однако может быть монополизирован, использован иррационально, испортиться и сломаться на глазах у одного поколения.

О том, как государство монополизировало и отравило деньги, рассказал Ротбард еще в 1964-м**. В интервале 1976 - 2008 государство использовало их уже крайне иррационально - так что они испортились и сломались. Это констатировал Далио в 2019-м***.

Перед тем, как продолжить - вспомним три главных свойства денег.

1) Универсальная устойчивая мера стоимости/ценности товара или услуги.

2) Лично-абстрактное средство платежа и учета долга на рынке (лично-абстрактное - значит, не зависящая от личностей продавца и покупателя).

3) Инструмент накопления покупательной способности (деньги, полученные на предыдущих оборотах торгового цикла, могут быть отложены до следующих оборотов без существенной потери стоимости).

В XX веке государство испортило 1-й и 3-й пункт - превратив традиционные деньги в фиатные (т.е такие, которые не обеспечены реальным товаром, а представляют собой неустойчивые номинальные расчетные единицы) и затем занявшись раздачей этих денег через экспоненциальную банковскую эмиссию (неизбежно приводящую к инфляции). Таким образом, деньги из механизма обслуживания реального оборота товаров и услуг - превратились в главный и по сути единственны механизм большого бизнеса. Весь большой бизнес мутировал в коммерческое посредничество в цепочке раздачи эмитируемых фиатных денег (т.е. к спекулятивной перепродаже массы фиатных денег через вторичные финансовые инструменты или через лоббирование). Весь реальный оборот оказался вытеснен на малоценную периферию бизнес-процесса.

Этот экономический абсурд регулировался по существу лишь тремя инструментами: ключевой ставкой центробанка (т.е. ценой централизованной продажи масс фиатных денег), вектором субсидий (т.е. прямой раздачи денег некоторым субъектам) и вектором налоговых ставок (т.е. нормой изъятия масс фиатных денег из оборота).

Экономическое пространство заполнили т.н. "компании-зомби" - по существу: финансовые пирамиды, основанием для которых служила перекошенная кредитно-банковская система. Эти планово-убыточные компании просто брали все больше инвестиционных кредитов под около-нулевой процент, покрывали частью из них - ранее взятые кредиты, а все оставшееся делили между частными бенефициарами.

Финал подобного экономического абсурда был предрешен - и в 2008-м глобальные рынки рухнули в кризис финансового перепроизводства - Великую рецессию, без всяких шансов спасения в рамках сложившейся системы.

Ни накачивание денег через нулевые и даже негативные ключевые ставки регулятора (центробанка), ни игры с налогами и субсидиями, ни сжатие денежной массы через высокие ставки регулятора - не меняли ситуацию к лучшему, а лишь наоборот, ухудшали ее. К 2018-му ситуация превратилась из кризисной в катастрофическую, и тогда возник бум патологического влечения властей к CBDC (цифровым валютам центробанков).

По существу - вместо того, чтобы восстановить испорченные 1-е и 3-е свойства денег, государство решило для полноты картины испортить 2-е свойство (которое оставалось более-менее нетронутым, только "меры по борьбе с отмыванием" успели частично подпортить его).

Итак, в чем смысл цифровой валюты (CBDC)? Вкратце все сводится к двум пунктам:

а) Устранение финансовых посредников. Центробанки эмитируют некую цифровую форму фиатной валюты, причем сами с ней оперируют, обслуживая пользователей денег без промежуточного звена коммерческих банков. "С точки зрения же центробанков риски широкого распространения цифровых валют заключаются в возложении на центробанки несвойственных им функций работы с гражданами, а также в потенциальном снижении ликвидности коммерческих банков из-за оттока из них средств населения в пользу цифровой валюты. Сегодня приходится констатировать, что достаточно ограниченные преимущества цифровых валют не превышают рисков от их введения, а также огромных расходов на создание соответствующей инфраструктуры. Неудивительно, что подавляющее большинство стран пока только осторожно изучает возможность введения цифровых валют. В том или ином виде это было реализовано в Венесуэле, Тунисе и Сенегале – странах, которые трудно назвать образцовыми экономиками."****

...Попросту говоря: инновационные государственники предполагают съесть всю выращенную пирамиду коммерческих банков и финансовых компаний-зомби, чтобы занять их место в переделе общественного продукта через всю ту же абсурдную кредитно-фиатную систему, только уже окончательно монополизированную. При этом государственники, как обычно, не учитывают организационные проблемы создания и поддержания розничной клиентской сети. Фактически это значит, что при попытке реализовать подобную инновацию - банковская система Северной Кореи покажется недостижимым идеалом корректности работы с клиентами.

б) Устранение личной абстрактности. "Цифровые валюты можно определенным образом программировать. Например, центробанк может выпустить цифровую валюту с определенным сроком годности, что будет стимулировать потребителя потратить ее как можно быстрее, и таким образом стимулировать экономику. Или же цифровую валюту можно запрограммировать так, чтобы она была потрачена только на приобретение тех или иных товаров либо услуг. В данном случае цифровую валюту можно использовать, скажем, для выплаты целевой социальной помощи и быть уверенным, что средства не будут потрачены иным образом. [...] С точки зрения конечного потребителя, вероятно, главный недостаток цифровой валюты заключается в отсутствии анонимности. В странах с неустойчивой демократией это может иметь следствием государственную слежку за оппозиционерами, активистами и другими неугодными, а также использование полученной финансовой информации для их преследования. Возможность программирования цифровой валюты таким образом, чтобы она была потрачена на приобретение определенных товаров/услуг у конкретных продавцов/поставщиков, в коррумпированных странах может привести к фаворитизму бизнесов, приближенных к власти."****

...Попросту говоря: инновационные государственники предполагают заменить денежную систему - персонифицированной карточной системой (только вместо бумажных карточек на продовольствие, промтовары, транспорт, энергоресурсы, площади и т.п. эмитировать токены с теми же карточными свойствами). Получить определенный товар или услугу по карточке-токену может лишь тот, у кого есть учтенное в государственном регистре разрешение на соответствующее количество этого товара или услуги. Таким образов, цифровая валюта утрачивает последнее свойство денег: лично-абстрактное средство платежа и учета долга на рынке (не зависящая от личностей продавца и покупателя). Это своего рода "зомби-деньги"

Подводя итог: CBDC (цифровая валюта центрального банка) не обладает ни одним свойством денег, и не будет признана большинством участников рынка - т.е. она по определению является "зомби-деньгами". Она сможет оборачиваться нишевом сегменте между государством и государственными подрядчиками, причем даже ими будет приниматься по "мусорному курсу". Затем, она будет конвертироваться через черный финансовый рынок и возвращаться к государству по "номинальному курсу" как оплата государственных налогов, сборов, аренды госсобственности и т.п. (оставляя маржу между мусорным и номинальным курсом в руках мафии - которая мгновенно разрастется на таком субстрате).

Подобная судьба была у советских безналичных рублей в период перестроечных НТТМ (маржа в то время составляла около 40%).

...Такие дела...

-------------------

*) 11 июля 2023. Мировая цифровизация валют

Цифровые валюты центральных банков (CBDC) могут появиться в ближайшие годы и сразу во множестве стран, выяснил Банк международных расчетов (BIS), опросив представителей 86 монетарных регуляторов. На охваченные опросом юрисдикции приходится 82% мирового населения и 94% мирового ВВП, среди них 28 развитых экономик и 58 развивающихся (Россия в исследование не вошла). Доля центральных банков, которые проводят какую-либо связанную с CBDC работу, выросла до 93% – для сравнения, в 2017 г. таковых было 65%. А доля регуляторов, которые уже ведут эксперименты с этой технологией или даже работают над пилотным проектом цифровой валюты, превысила половину выборки.

https://econs.online/articles/techno/mirovaya-tsifrovizatsiya-valyut/

**) 1964. Мюррей Ротбард - Государство и деньги. Как государство завладело денежной системой общества

https://libking.ru/books/sci-/science/233044-myurrey-rotbard-gosudarstvo-i-dengi-kak-gosudarstvo-zavladelo-denezhnoy-sistemoy-obshchestva.html

***) 06 ноября 2019 «Мир сошел с ума от легких денег»: миллиардер Рэй Далио заявил, что капитализм больше не работает

https://www.forbes.ru/newsroom/milliardery/386831-mir-soshel-s-uma-ot-legkih-deneg-milliarder-rey-dalio-zayavil-chto

****) Цифровые валюты: нюансы правового регулирования

https://uz.ligazakon.ua/magazine_article/EA015112

Википедия: https://ru.wikipedia.org/wiki/Цифровая_валюта_центрального_банка

Картинка: https://slapwank.com/funny-zombie-memes

Ответ на самом деле лежит на поверхности. Деньги - как и любой конструктивный социально-экономический инструмент - может быть использован рационально и функционировать тысячелетиями, однако может быть монополизирован, использован иррационально, испортиться и сломаться на глазах у одного поколения.

О том, как государство монополизировало и отравило деньги, рассказал Ротбард еще в 1964-м**. В интервале 1976 - 2008 государство использовало их уже крайне иррационально - так что они испортились и сломались. Это констатировал Далио в 2019-м***.

Перед тем, как продолжить - вспомним три главных свойства денег.

1) Универсальная устойчивая мера стоимости/ценности товара или услуги.

2) Лично-абстрактное средство платежа и учета долга на рынке (лично-абстрактное - значит, не зависящая от личностей продавца и покупателя).

3) Инструмент накопления покупательной способности (деньги, полученные на предыдущих оборотах торгового цикла, могут быть отложены до следующих оборотов без существенной потери стоимости).

В XX веке государство испортило 1-й и 3-й пункт - превратив традиционные деньги в фиатные (т.е такие, которые не обеспечены реальным товаром, а представляют собой неустойчивые номинальные расчетные единицы) и затем занявшись раздачей этих денег через экспоненциальную банковскую эмиссию (неизбежно приводящую к инфляции). Таким образом, деньги из механизма обслуживания реального оборота товаров и услуг - превратились в главный и по сути единственны механизм большого бизнеса. Весь большой бизнес мутировал в коммерческое посредничество в цепочке раздачи эмитируемых фиатных денег (т.е. к спекулятивной перепродаже массы фиатных денег через вторичные финансовые инструменты или через лоббирование). Весь реальный оборот оказался вытеснен на малоценную периферию бизнес-процесса.

Этот экономический абсурд регулировался по существу лишь тремя инструментами: ключевой ставкой центробанка (т.е. ценой централизованной продажи масс фиатных денег), вектором субсидий (т.е. прямой раздачи денег некоторым субъектам) и вектором налоговых ставок (т.е. нормой изъятия масс фиатных денег из оборота).

Экономическое пространство заполнили т.н. "компании-зомби" - по существу: финансовые пирамиды, основанием для которых служила перекошенная кредитно-банковская система. Эти планово-убыточные компании просто брали все больше инвестиционных кредитов под около-нулевой процент, покрывали частью из них - ранее взятые кредиты, а все оставшееся делили между частными бенефициарами.

Финал подобного экономического абсурда был предрешен - и в 2008-м глобальные рынки рухнули в кризис финансового перепроизводства - Великую рецессию, без всяких шансов спасения в рамках сложившейся системы.

Ни накачивание денег через нулевые и даже негативные ключевые ставки регулятора (центробанка), ни игры с налогами и субсидиями, ни сжатие денежной массы через высокие ставки регулятора - не меняли ситуацию к лучшему, а лишь наоборот, ухудшали ее. К 2018-му ситуация превратилась из кризисной в катастрофическую, и тогда возник бум патологического влечения властей к CBDC (цифровым валютам центробанков).

По существу - вместо того, чтобы восстановить испорченные 1-е и 3-е свойства денег, государство решило для полноты картины испортить 2-е свойство (которое оставалось более-менее нетронутым, только "меры по борьбе с отмыванием" успели частично подпортить его).

Итак, в чем смысл цифровой валюты (CBDC)? Вкратце все сводится к двум пунктам:

а) Устранение финансовых посредников. Центробанки эмитируют некую цифровую форму фиатной валюты, причем сами с ней оперируют, обслуживая пользователей денег без промежуточного звена коммерческих банков. "С точки зрения же центробанков риски широкого распространения цифровых валют заключаются в возложении на центробанки несвойственных им функций работы с гражданами, а также в потенциальном снижении ликвидности коммерческих банков из-за оттока из них средств населения в пользу цифровой валюты. Сегодня приходится констатировать, что достаточно ограниченные преимущества цифровых валют не превышают рисков от их введения, а также огромных расходов на создание соответствующей инфраструктуры. Неудивительно, что подавляющее большинство стран пока только осторожно изучает возможность введения цифровых валют. В том или ином виде это было реализовано в Венесуэле, Тунисе и Сенегале – странах, которые трудно назвать образцовыми экономиками."****

...Попросту говоря: инновационные государственники предполагают съесть всю выращенную пирамиду коммерческих банков и финансовых компаний-зомби, чтобы занять их место в переделе общественного продукта через всю ту же абсурдную кредитно-фиатную систему, только уже окончательно монополизированную. При этом государственники, как обычно, не учитывают организационные проблемы создания и поддержания розничной клиентской сети. Фактически это значит, что при попытке реализовать подобную инновацию - банковская система Северной Кореи покажется недостижимым идеалом корректности работы с клиентами.

б) Устранение личной абстрактности. "Цифровые валюты можно определенным образом программировать. Например, центробанк может выпустить цифровую валюту с определенным сроком годности, что будет стимулировать потребителя потратить ее как можно быстрее, и таким образом стимулировать экономику. Или же цифровую валюту можно запрограммировать так, чтобы она была потрачена только на приобретение тех или иных товаров либо услуг. В данном случае цифровую валюту можно использовать, скажем, для выплаты целевой социальной помощи и быть уверенным, что средства не будут потрачены иным образом. [...] С точки зрения конечного потребителя, вероятно, главный недостаток цифровой валюты заключается в отсутствии анонимности. В странах с неустойчивой демократией это может иметь следствием государственную слежку за оппозиционерами, активистами и другими неугодными, а также использование полученной финансовой информации для их преследования. Возможность программирования цифровой валюты таким образом, чтобы она была потрачена на приобретение определенных товаров/услуг у конкретных продавцов/поставщиков, в коррумпированных странах может привести к фаворитизму бизнесов, приближенных к власти."****

...Попросту говоря: инновационные государственники предполагают заменить денежную систему - персонифицированной карточной системой (только вместо бумажных карточек на продовольствие, промтовары, транспорт, энергоресурсы, площади и т.п. эмитировать токены с теми же карточными свойствами). Получить определенный товар или услугу по карточке-токену может лишь тот, у кого есть учтенное в государственном регистре разрешение на соответствующее количество этого товара или услуги. Таким образов, цифровая валюта утрачивает последнее свойство денег: лично-абстрактное средство платежа и учета долга на рынке (не зависящая от личностей продавца и покупателя). Это своего рода "зомби-деньги"

Подводя итог: CBDC (цифровая валюта центрального банка) не обладает ни одним свойством денег, и не будет признана большинством участников рынка - т.е. она по определению является "зомби-деньгами". Она сможет оборачиваться нишевом сегменте между государством и государственными подрядчиками, причем даже ими будет приниматься по "мусорному курсу". Затем, она будет конвертироваться через черный финансовый рынок и возвращаться к государству по "номинальному курсу" как оплата государственных налогов, сборов, аренды госсобственности и т.п. (оставляя маржу между мусорным и номинальным курсом в руках мафии - которая мгновенно разрастется на таком субстрате).

Подобная судьба была у советских безналичных рублей в период перестроечных НТТМ (маржа в то время составляла около 40%).

...Такие дела...

-------------------

*) 11 июля 2023. Мировая цифровизация валют

Цифровые валюты центральных банков (CBDC) могут появиться в ближайшие годы и сразу во множестве стран, выяснил Банк международных расчетов (BIS), опросив представителей 86 монетарных регуляторов. На охваченные опросом юрисдикции приходится 82% мирового населения и 94% мирового ВВП, среди них 28 развитых экономик и 58 развивающихся (Россия в исследование не вошла). Доля центральных банков, которые проводят какую-либо связанную с CBDC работу, выросла до 93% – для сравнения, в 2017 г. таковых было 65%. А доля регуляторов, которые уже ведут эксперименты с этой технологией или даже работают над пилотным проектом цифровой валюты, превысила половину выборки.

https://econs.online/articles/techno/mirovaya-tsifrovizatsiya-valyut/

**) 1964. Мюррей Ротбард - Государство и деньги. Как государство завладело денежной системой общества

https://libking.ru/books/sci-/science/233044-myurrey-rotbard-gosudarstvo-i-dengi-kak-gosudarstvo-zavladelo-denezhnoy-sistemoy-obshchestva.html

***) 06 ноября 2019 «Мир сошел с ума от легких денег»: миллиардер Рэй Далио заявил, что капитализм больше не работает

https://www.forbes.ru/newsroom/milliardery/386831-mir-soshel-s-uma-ot-legkih-deneg-milliarder-rey-dalio-zayavil-chto

****) Цифровые валюты: нюансы правового регулирования

https://uz.ligazakon.ua/magazine_article/EA015112

Википедия: https://ru.wikipedia.org/wiki/Цифровая_валюта_центрального_банка

Картинка: https://slapwank.com/funny-zombie-memes

Published on July 12, 2023 02:42

July 11, 2023

Адепты "великой перезагрузки" попались в ножницы Афраниуса из-за дистанционного наемного труда

Формулировка ножниц Афраниуса была дана в июле 2021: "Не следует приписывать мировому заговору рациональные мотивы и последовательные планы, поскольку его цели и сценарий взяты из шизоидных доктрин, и выплескиваются в социальную практику по невнятному заказу слабоумных лидеров, методами и средствами заведомо безмозглой бюрократической структуры"*.

Как это работает было показано на примерах ковид-шоу, иллюзий "цифрового мира" и моды на шизоидных визионеров в высшем руководстве суперкорпораций. И вот, через 2 года, 10 июля 2023 The Economist публикует статью "Борьба за удаленную работу выходит на глобальный уровень. Сотрудники хотят трудиться на кухне. Боссы хотят, чтобы они вернулись в офис"**. Статья (цитируемая ниже) показывает одну из сторон того, к чему привел мировой заговор, известный, как "великая перезагрузка" и опиравшийся как раз на шизоидные визионерские идеи, на ковид-шоу, и на "цифровой мир". Причем привел закономерно.

Ковид-шоу было задумано ради супер-контроля над людьми. Но для этого требовалось придать социальную достоверность нарративу о "смертельно-опасном коронавирусе". Соответственно, через медиа и административные акты продвигался пучок лозунгов:

- Оставайтесь дома!

- Избегайте дальних поездок!

- Минимизируйте общение в реале!

- Делайте дистанционно все, что можно!

Все это выглядело бы недостоверно без перевода на дистанционный труд из дома. большинства IT-работников, клерков, и т.п. Поэтому перевели.

Прошло 2 года, и предсказуемо-катастрофические последствия ковид-шоу ввергли мир в системное разрушение, товарный коллапс, энергокризис, гиперинфляцию и наконец в крупнейшую европейскую войну со времен WWII. Пришлось давосским и пекинским мечтателям экстренно закрывать ковид-лавочку... И тут оказалось, что эта рыбка задом не плывет. Кто умел считать - сложил цифры и обнаружил, что дорога в офис и обратно добавляет к официальным 40 часам рабочей недели еще примерно 6 часов на дорогу (которые не оплачиваются работодателем, и прямые повседневные дорожные расходы обычно тоже не оплачиваются).

У работников возник вопрос: зачем от них требуют затратного личного присутствия, если вся работа может быть сделана без этого (как его ранее убеждали 2 года)?

Корпоративные боссы пытаются как-то вырулить из этой коллизии, но запутываются в собственном вранье (позапрошлом, прошлом, и нынешнем). В самом деле: нельзя же прямо сказать, что личное присутствие работников 8х5 нужно, чтобы пирамида менеджеров могла извращенно наслаждаться прямым доминированием над подчиненными. Также нельзя прямо сказать, что толпа людей в офисе нужна, чтобы оправдать девелопмент офисных зданий и цены на недвижимость в деловых центрах. У-упс...

[цитирую выборочно статью The Economist**]

(Демонстрант держит с плакатом: Я ненавижу ездить на работу» - на акции протеста сотрудников Amazon в ответ на попытки администрации заставить их снова работать в офисе а не из дома).

- Руководители банков, такие как Джейми Даймон из JPMorgan Chase, намерены сделать работу из дома пережитком пандемии. Крупные технологические компании также щелкают кнутом. Требование Google о возвращении на работу в офисе подкреплено угрозой отслеживать посещаемость и учитывать ее в KPI непослушных сотрудников. Meta и Lyft желают, чтобы сотрудники вернулись за свои рабочие места, требуя, чтобы к концу лета в офисе было как минимум три дня в неделю.

- Дни взаимного согласия в отношении желательности удаленной работы в эпоху пандемии закончились. Свежие данные глобального опроса показывают, насколько этот консенсус нарушен. По данным WFH Research, группы, в которую входят Стэнфордский университет и Институт IFO, немецкий аналитический центр, во всем мире планы работодателей по удаленной работе не соответствуют ожиданиям работников.

- Корпоративные боссы опасаются, что полностью удаленная работа снижает производительность, и это беспокойство подкрепляется множеством недавних исследований. Одно исследование работников, занимающихся вводом данных в Индии, показало, что те, кто работает дома, на 18% менее продуктивны, чем их коллеги, часто посещающие офис; другое обнаружило, что сотрудники крупной азиатской IT-фирмы были на 19% менее продуктивны дома, чем в офисе.

- Давление сверху мало повлияло на аппетит сотрудников к удаленной работе. По данным WFH Research, трудящиеся хотят иметь возможность работать больше дней, не выходя из своих жилых комнат, чем в настоящее время. В англоязычных странах, которые уже имеют самый высокий уровень дистанционки, есть стремление к большему. И эта тенденция распространяется на места, где удаленная работа была менее распространена. Японские и южнокорейские трудящиеся, одни из самых занятых в офисе, хотят более четверти недели работать дома. Европейцы и латиноамериканцы желают соответственно треть и половину.

- Время, сэкономленное от общественного транспорта или езды по перегруженными дорогами, позволяет лучше сбалансировать работу и личную жизнь. В среднем при удаленной работе экономится 72 минуты каждый день, что в сумме составляет до двух недель в год.

- В среднем по миру работники оценивают преимущества дистанционки, как сопоставимое с повышением своей заработной платы на 8%, что позволяет предположить, что некоторые пошли бы на сокращение своей зарплаты, чтобы сохранить для себя дистанционную форму работы.

- Пандемия закрепила модели работы на дому. На данный момент треть работников, опрошенных WFH Research, имеют гибридную или полностью удаленную работу. От этой практики будет нелегко избавиться.

- Углубляющееся сокращение рабочих мест на Уолл-стрит и в Кремниевой долине вернуло власть бизнесу. Однако даже в сфере технологий и финансов некоторые сотрудники стоят на своем. В мае почти 2000 сотрудников Amazon устроили забастовку из-за корпоративной политики "возвращения на работу".

- Другие компании адаптируются - возможно, осознавая, что более гибкий подход неизбежен. Британский банк HSBC планирует переехать из своей 45-этажной башни в Кэнэри-Уорф - в небольшое здание в лондонском Сити. Deloitte и KPMG, два гиганта сферы профессиональных услуг, планируют сократить площадь своих офисов исходя из роста доли дистанционки.

[конец цитирования]

...Такие дела...

------------------------

*) 2021-07-14 К теории идиотских заговоров мировых правительств: ножницы Афраниуса - глобо-версия бритвы Хэнлона

https://alex-rozoff.livejournal.com/430727.html

**) The fight over working from home goes global

Employees want to toil in the kitchen. Bosses want them back in the office

A demonstrator holds a sign that reads "I hate commuting" as Amazon employees gather during a walk-out protest.

Jul 10th 2023

https://www.economist.com/business/2023/07/10/the-fight-over-working-from-home-goes-global

Картинки: mempro.ru и economist.com

Как это работает было показано на примерах ковид-шоу, иллюзий "цифрового мира" и моды на шизоидных визионеров в высшем руководстве суперкорпораций. И вот, через 2 года, 10 июля 2023 The Economist публикует статью "Борьба за удаленную работу выходит на глобальный уровень. Сотрудники хотят трудиться на кухне. Боссы хотят, чтобы они вернулись в офис"**. Статья (цитируемая ниже) показывает одну из сторон того, к чему привел мировой заговор, известный, как "великая перезагрузка" и опиравшийся как раз на шизоидные визионерские идеи, на ковид-шоу, и на "цифровой мир". Причем привел закономерно.

Ковид-шоу было задумано ради супер-контроля над людьми. Но для этого требовалось придать социальную достоверность нарративу о "смертельно-опасном коронавирусе". Соответственно, через медиа и административные акты продвигался пучок лозунгов:

- Оставайтесь дома!

- Избегайте дальних поездок!

- Минимизируйте общение в реале!

- Делайте дистанционно все, что можно!

Все это выглядело бы недостоверно без перевода на дистанционный труд из дома. большинства IT-работников, клерков, и т.п. Поэтому перевели.

Прошло 2 года, и предсказуемо-катастрофические последствия ковид-шоу ввергли мир в системное разрушение, товарный коллапс, энергокризис, гиперинфляцию и наконец в крупнейшую европейскую войну со времен WWII. Пришлось давосским и пекинским мечтателям экстренно закрывать ковид-лавочку... И тут оказалось, что эта рыбка задом не плывет. Кто умел считать - сложил цифры и обнаружил, что дорога в офис и обратно добавляет к официальным 40 часам рабочей недели еще примерно 6 часов на дорогу (которые не оплачиваются работодателем, и прямые повседневные дорожные расходы обычно тоже не оплачиваются).

У работников возник вопрос: зачем от них требуют затратного личного присутствия, если вся работа может быть сделана без этого (как его ранее убеждали 2 года)?

Корпоративные боссы пытаются как-то вырулить из этой коллизии, но запутываются в собственном вранье (позапрошлом, прошлом, и нынешнем). В самом деле: нельзя же прямо сказать, что личное присутствие работников 8х5 нужно, чтобы пирамида менеджеров могла извращенно наслаждаться прямым доминированием над подчиненными. Также нельзя прямо сказать, что толпа людей в офисе нужна, чтобы оправдать девелопмент офисных зданий и цены на недвижимость в деловых центрах. У-упс...

[цитирую выборочно статью The Economist**]

(Демонстрант держит с плакатом: Я ненавижу ездить на работу» - на акции протеста сотрудников Amazon в ответ на попытки администрации заставить их снова работать в офисе а не из дома).

- Руководители банков, такие как Джейми Даймон из JPMorgan Chase, намерены сделать работу из дома пережитком пандемии. Крупные технологические компании также щелкают кнутом. Требование Google о возвращении на работу в офисе подкреплено угрозой отслеживать посещаемость и учитывать ее в KPI непослушных сотрудников. Meta и Lyft желают, чтобы сотрудники вернулись за свои рабочие места, требуя, чтобы к концу лета в офисе было как минимум три дня в неделю.

- Дни взаимного согласия в отношении желательности удаленной работы в эпоху пандемии закончились. Свежие данные глобального опроса показывают, насколько этот консенсус нарушен. По данным WFH Research, группы, в которую входят Стэнфордский университет и Институт IFO, немецкий аналитический центр, во всем мире планы работодателей по удаленной работе не соответствуют ожиданиям работников.

- Корпоративные боссы опасаются, что полностью удаленная работа снижает производительность, и это беспокойство подкрепляется множеством недавних исследований. Одно исследование работников, занимающихся вводом данных в Индии, показало, что те, кто работает дома, на 18% менее продуктивны, чем их коллеги, часто посещающие офис; другое обнаружило, что сотрудники крупной азиатской IT-фирмы были на 19% менее продуктивны дома, чем в офисе.

- Давление сверху мало повлияло на аппетит сотрудников к удаленной работе. По данным WFH Research, трудящиеся хотят иметь возможность работать больше дней, не выходя из своих жилых комнат, чем в настоящее время. В англоязычных странах, которые уже имеют самый высокий уровень дистанционки, есть стремление к большему. И эта тенденция распространяется на места, где удаленная работа была менее распространена. Японские и южнокорейские трудящиеся, одни из самых занятых в офисе, хотят более четверти недели работать дома. Европейцы и латиноамериканцы желают соответственно треть и половину.

- Время, сэкономленное от общественного транспорта или езды по перегруженными дорогами, позволяет лучше сбалансировать работу и личную жизнь. В среднем при удаленной работе экономится 72 минуты каждый день, что в сумме составляет до двух недель в год.

- В среднем по миру работники оценивают преимущества дистанционки, как сопоставимое с повышением своей заработной платы на 8%, что позволяет предположить, что некоторые пошли бы на сокращение своей зарплаты, чтобы сохранить для себя дистанционную форму работы.

- Пандемия закрепила модели работы на дому. На данный момент треть работников, опрошенных WFH Research, имеют гибридную или полностью удаленную работу. От этой практики будет нелегко избавиться.

- Углубляющееся сокращение рабочих мест на Уолл-стрит и в Кремниевой долине вернуло власть бизнесу. Однако даже в сфере технологий и финансов некоторые сотрудники стоят на своем. В мае почти 2000 сотрудников Amazon устроили забастовку из-за корпоративной политики "возвращения на работу".

- Другие компании адаптируются - возможно, осознавая, что более гибкий подход неизбежен. Британский банк HSBC планирует переехать из своей 45-этажной башни в Кэнэри-Уорф - в небольшое здание в лондонском Сити. Deloitte и KPMG, два гиганта сферы профессиональных услуг, планируют сократить площадь своих офисов исходя из роста доли дистанционки.

[конец цитирования]

...Такие дела...

------------------------

*) 2021-07-14 К теории идиотских заговоров мировых правительств: ножницы Афраниуса - глобо-версия бритвы Хэнлона

https://alex-rozoff.livejournal.com/430727.html

**) The fight over working from home goes global

Employees want to toil in the kitchen. Bosses want them back in the office

A demonstrator holds a sign that reads "I hate commuting" as Amazon employees gather during a walk-out protest.

Jul 10th 2023

https://www.economist.com/business/2023/07/10/the-fight-over-working-from-home-goes-global

Картинки: mempro.ru и economist.com

Published on July 11, 2023 04:06

July 10, 2023

Про нищенские зарплаты и квартплаты в СССР эпохи застоя. Куда перешла экономика за 50 лет?

Это - счет по квартплате и потребленным ресурсам за декабрь 1971 года

Сумма: 4 рубля 76 копеек.

Напомним: самые маленькие зарплаты того периода - примерно 100 рублей в месяц, стипендии студентам на 1 – 4-х курсах – 40 руб., на 5 – 6-х курсах – 45 руб.

Иначе говоря: в холодный месяц с пиковым потреблением теплоэненергоресурсов нищий советский человек на низкооплачиваемой работе платил около 5% зарплаты, а нищий советский студент - менее 12% стипендии.

А сейчас: За коммунальные услуги среднестатистическая семья платит 5294 рублей в месяц .

Уровень жизни среднего работающего в современной РФ примерно на уровне нищего студента 50 лет назад, в Эпоху застоя, и примерно вдвое ниже минимальной "застойной" советской зарплаты. Что-то пошло не так?

См: "Статистика 17.02.23 Сколько россияне платят за жилищно-коммунальные услуги".

https://journal.tinkoff.ru/zakroy-vodu-stat/

См: "Таблица средней заработной платы по регионам России" (Росстат 30.06.2023)

https://gogov.ru/articles/average-salary

...Такие дела...

Сумма: 4 рубля 76 копеек.

Напомним: самые маленькие зарплаты того периода - примерно 100 рублей в месяц, стипендии студентам на 1 – 4-х курсах – 40 руб., на 5 – 6-х курсах – 45 руб.

Иначе говоря: в холодный месяц с пиковым потреблением теплоэненергоресурсов нищий советский человек на низкооплачиваемой работе платил около 5% зарплаты, а нищий советский студент - менее 12% стипендии.

А сейчас: За коммунальные услуги среднестатистическая семья платит 5294 рублей в месяц .

Уровень жизни среднего работающего в современной РФ примерно на уровне нищего студента 50 лет назад, в Эпоху застоя, и примерно вдвое ниже минимальной "застойной" советской зарплаты. Что-то пошло не так?

См: "Статистика 17.02.23 Сколько россияне платят за жилищно-коммунальные услуги".

https://journal.tinkoff.ru/zakroy-vodu-stat/

См: "Таблица средней заработной платы по регионам России" (Росстат 30.06.2023)

https://gogov.ru/articles/average-salary

...Такие дела...

Published on July 10, 2023 00:50

July 9, 2023

July 8, 2023

LEGO-дизайн социального строя-2. Человек - первичный потребитель. Какой строй он готов купить?

В первой части https://alex-rozoff.livejournal.com/691324.html на вопрос (5) с чего начинать моделирование социального строя? - был дан ответ:

Начинать надо с человека, как потребителя. Главное, что нас, людей, интересует – это потребление различных благ, материальных и нематериальных. Только ради этого мы занимаемся какой-то деятельностью. Все остальное интересует нас лишь абстрактно.

Разберемся, что это значит - и для начала взглянем на ключевые тезисы двух исторических документов.

Декларация независимости США, 1776 год Мы исходим из той самоочевидной истины, что все люди созданы равными и наделены их Творцом определенными неотчуждаемыми правами, к числу которых относятся жизнь, свобода и стремление к счастью. Для обеспечения этих прав людьми учреждаются правительства.

Декларация прав человека и гражданина, Франция 1789 год ...невежество, забвение прав человека или пренебрежение ими являются единственной причиной общественных бедствий... Цель всякого политического союза - обеспечение естественных и неотъемлемых прав человека. Таковые - свобода, собственность, безопасность и сопротивление угнетению.

В терминах консюмеризма*, социальный строй - это не более, чем товар длительного пользования (такой же как, например, квартира, ферма, автомобиль или яхта).

Товар - это то, что удовлетворяет потребности людей в чем-либо. Оба исторических документа, цитированные выше, указывают на то, какие именно потребности социальный строй (как товар) должен в первую очередь удовлетворять. Это: свобода, безопасность, собственность, стремление к счастью и сопротивление угнетению.

Если социальный строй не удовлетворяет даже эти базовые потребности - то это заведомо негодный товар.

Если социальный строй удовлетворяет эти базовые потребности - то он может рассматриваться, как годный товар (наряду с другими аналогичными товарами).

Далее идет обыкновенное рыночное сравнение по двум критериям:

1) Минимум цены товара.

2) Максимум дополнительных полезных опций и свойств (в т.ч. надежность и ремонтопригодность).

В вопросе о социальном строе следует исходить прежде всего из этого. Таким образом, проектирование и построение социального строя выражается в понятных и практичных терминах и методах продакт-менеджмента.

...Такие дела...

-----------------------------

*) Консюмеризм (consumerism от consumer — потребитель) — движение за расширение прав потребителей и усиление их воздействия на продавцов и производителей, обеспечение качества потребительских товаров/услуг и честной рекламы. (Современный экономический словарь)

Начинать надо с человека, как потребителя. Главное, что нас, людей, интересует – это потребление различных благ, материальных и нематериальных. Только ради этого мы занимаемся какой-то деятельностью. Все остальное интересует нас лишь абстрактно.

Разберемся, что это значит - и для начала взглянем на ключевые тезисы двух исторических документов.

Декларация независимости США, 1776 год Мы исходим из той самоочевидной истины, что все люди созданы равными и наделены их Творцом определенными неотчуждаемыми правами, к числу которых относятся жизнь, свобода и стремление к счастью. Для обеспечения этих прав людьми учреждаются правительства.

Декларация прав человека и гражданина, Франция 1789 год ...невежество, забвение прав человека или пренебрежение ими являются единственной причиной общественных бедствий... Цель всякого политического союза - обеспечение естественных и неотъемлемых прав человека. Таковые - свобода, собственность, безопасность и сопротивление угнетению.

В терминах консюмеризма*, социальный строй - это не более, чем товар длительного пользования (такой же как, например, квартира, ферма, автомобиль или яхта).

Товар - это то, что удовлетворяет потребности людей в чем-либо. Оба исторических документа, цитированные выше, указывают на то, какие именно потребности социальный строй (как товар) должен в первую очередь удовлетворять. Это: свобода, безопасность, собственность, стремление к счастью и сопротивление угнетению.

Если социальный строй не удовлетворяет даже эти базовые потребности - то это заведомо негодный товар.

Если социальный строй удовлетворяет эти базовые потребности - то он может рассматриваться, как годный товар (наряду с другими аналогичными товарами).

Далее идет обыкновенное рыночное сравнение по двум критериям:

1) Минимум цены товара.

2) Максимум дополнительных полезных опций и свойств (в т.ч. надежность и ремонтопригодность).

В вопросе о социальном строе следует исходить прежде всего из этого. Таким образом, проектирование и построение социального строя выражается в понятных и практичных терминах и методах продакт-менеджмента.

...Такие дела...

-----------------------------

*) Консюмеризм (consumerism от consumer — потребитель) — движение за расширение прав потребителей и усиление их воздействия на продавцов и производителей, обеспечение качества потребительских товаров/услуг и честной рекламы. (Современный экономический словарь)

Published on July 08, 2023 15:14

Шокированная Азия. Скрепы убивают. Как господдержка "традиционных ценностей" приводит к депопуляции

С 2018 года в этом журнале отслеживается тенденция на стыке частной жизни и социальной экономики - это тенденция в смене модели семьи, в т.ч. детности*. Была отмечена антинаучность расхожих идей о том, что у людей якобы существует "инстинкт продолжения рода". На самом деле размножение людей до биомедицинской революции XX века определялось просто вероятностью зачатия при "небезопасном" сексе. После этого размножение людей определяется тремя факторами:

а) Давление общества и общественных стереотипов (т.н. традиция "так надо")

б) Экономические соображения (выгодно или невыгодно заводить детей)

в) Хобби (по той же схеме что заведение домашних питомцев)

Пункт (а) разрушается, поскольку "традиционная" семья снижает комфорт индивида, в первую очередь - женщины, но теперь уже и мужчины.

Пункт (б) в настоящее время работает против детности (она экономически затратна, причем общество явно недостаточно компенсирует эти затраты)

Пункт (в) в условиях глобальной рецессии становится уделом богатого меньшинства.

...Также было отмечено, что в существующей модели экономики производство детей важно для государственного и корпоративного хозяйства, а не для домохозяйства. Следовательно - государство и корпорации должны за это платить соразмерное вознаграждение. Если же они не станут платить - то столкнутся с тремя кризисами подряд (трудовая демотивация, потребительский дауншифт, сжатие трудового ресурса). Модель "домохозяйства одного человека" в случае ее преобладания - разрушит сложившуюся экономику, а дефицит людей в будущем поколении - добьет ее.

И вот - наблюдаем симптоматичную статью в The Economist: "Новая азиатская семья. Правительства Восточной Азии должны попытаться управлять важными социальными изменениями, которые они не могут предотвратить"**

Тезисы статьи вкратце:

1) Концепция «азиатских ценностей», когда-то отстаиваемая лидерами всего региона, вышла из моды после азиатского финансового кризиса 1997 года. Идея о том, что дисциплинированная Восточная и Юго-Восточная Азия обладает уникальным экономическим преимуществом перед декадентским Западом, внезапно менее убедительно.

2) В Китае, Японии, Южной Корее и Тайване рушится предполагаемая приверженность азиатов консервативной семейной жизни. Миллионы молодых людей выбирают более свободную, часто более одинокую и — в восточноазиатском контексте — менее мужскую атмосферу. В регионе, где проживает более пятой части человечества, социально-экономические и демографические последствия будут огромными, потенциально дестабилизирующими и определят жизни миллионов людей.

3) В Японии, где этот сдвиг впервые стал очевиден, в 1980 году супружеские пары, имеющие хотя бы одного ребенка, составляли 42% домохозяйств, а одинокие люди — 20%. Теперь соотношение перевернулось. В 2020 году пары с детьми составляли 25% домохозяйств, а одинокие — 38%. И падение продолжается. В прошлом году 17 % японских мужчин и 15 % женщин в возрасте от 18 до 34 лет заявили, что не женятся, по сравнению с 2 % и 4 % в начале 1980-х годов, а в Китае зафиксировано самое низкое количество браков за всю историю, вдвое меньше, чем в десятилетие назад.

4) В период с 1960 по 2010 год уровень брачности в Европе сократился наполовину по многим причинам, которые сейчас приводят к снижению показателей в Восточной Азии. Многим людям брак кажется все более анахроничным и недоступным. Все больше женщин из среднего класса откладывают замужество, чтобы сосредоточиться на своей карьере.

5) В Азии низкие показатели прав и возможностей женщин, причем они ухудшаются. В рейтинге "Всемирного экономического форума по гендерному равенству" из 153 стран Китай опустился с 63-го места в 2006 году на 102-е место в 2022 году. В Южной Корее самый большой гендерный разрыв в оплате труда среди стран ОЭСР.

6) Табу на рождение детей вне брака остается в Восточной Азии таким же жестким, как и прежде. В странах ОЭСР 40% рождений происходят вне брака. В Японии, Южной Корее и Тайване менее 5% (а в Китае это засекречено).

7) В Восточной Азии происходит резкое падение рождаемости. В Южной Корее - 0,78, это самый низкий зарегистрированный показатель, в Тайване он лишь немного выше. В Японии и Китае коэффициент замещения чуть выше половины [на самом деле уже ниже и сблизился с южнокорейским]. Прогнозируется, что общая численность населения четырех стран Восточной Азии сократится на 28% в период с 2020 по 2075 год [прогнозы, учитывающие 2-ю производную, показывают сокращение почти на 50%].

9) Регион в целом застрял между современностью и традицией, страдая от худших последствий того и другого. Жители Восточной Азии могут свободно пренебрегать традиционными семейными ролями, но не переопределять их. Вот почему миллионы людей прибегают к бездетности и одиночеству.

...Такие дела...

---------------------------

*) Ранее в этом журнале

17 мая 2018, Нормативная семья как программируемое несчастье.

https://alex-rozoff.livejournal.com/48394.html

30 декабря 2019, Охрана труда по производству детей, и мама Джульетты. Здравый смысл против героизма.

https://alex-rozoff.livejournal.com/202689.html

02 марта 2020, Леди, джентльмены, и советчики! Семья и дети - не инстинкт, а задача о ресурсах и комфорте.

https://alex-rozoff.livejournal.com/222130.html

07 июня 2021 Экономическая демография Китая пропорола брюхо, налетев на японский Риф Травоядных Мужчин

https://alex-rozoff.livejournal.com/411061.html

19 сентября 2022, До авторитетных экономистов (слишком поздно) дошло, что дети - товарный продукт, и придется платить

https://alex-rozoff.livejournal.com/602557.html

28 декабря 2022 Травоядные мужчины с асексуальностью и бетризация с комфортной эротикой - почувствуйте разницу

https://alex-rozoff.livejournal.com/632388.html

16 января 2023 Моногамная модель рушится. Полиамория начинает рулить. Американские адвокаты навострили уши.

https://alex-rozoff.livejournal.com/638326.html

**) The new Asian family. East Asian governments must try to manage a momentous social change they cannot prevent

https://www.economist.com/leaders/2023/07/06/the-new-asian-family

а) Давление общества и общественных стереотипов (т.н. традиция "так надо")

б) Экономические соображения (выгодно или невыгодно заводить детей)

в) Хобби (по той же схеме что заведение домашних питомцев)

Пункт (а) разрушается, поскольку "традиционная" семья снижает комфорт индивида, в первую очередь - женщины, но теперь уже и мужчины.

Пункт (б) в настоящее время работает против детности (она экономически затратна, причем общество явно недостаточно компенсирует эти затраты)

Пункт (в) в условиях глобальной рецессии становится уделом богатого меньшинства.

...Также было отмечено, что в существующей модели экономики производство детей важно для государственного и корпоративного хозяйства, а не для домохозяйства. Следовательно - государство и корпорации должны за это платить соразмерное вознаграждение. Если же они не станут платить - то столкнутся с тремя кризисами подряд (трудовая демотивация, потребительский дауншифт, сжатие трудового ресурса). Модель "домохозяйства одного человека" в случае ее преобладания - разрушит сложившуюся экономику, а дефицит людей в будущем поколении - добьет ее.

И вот - наблюдаем симптоматичную статью в The Economist: "Новая азиатская семья. Правительства Восточной Азии должны попытаться управлять важными социальными изменениями, которые они не могут предотвратить"**

Тезисы статьи вкратце:

1) Концепция «азиатских ценностей», когда-то отстаиваемая лидерами всего региона, вышла из моды после азиатского финансового кризиса 1997 года. Идея о том, что дисциплинированная Восточная и Юго-Восточная Азия обладает уникальным экономическим преимуществом перед декадентским Западом, внезапно менее убедительно.

2) В Китае, Японии, Южной Корее и Тайване рушится предполагаемая приверженность азиатов консервативной семейной жизни. Миллионы молодых людей выбирают более свободную, часто более одинокую и — в восточноазиатском контексте — менее мужскую атмосферу. В регионе, где проживает более пятой части человечества, социально-экономические и демографические последствия будут огромными, потенциально дестабилизирующими и определят жизни миллионов людей.

3) В Японии, где этот сдвиг впервые стал очевиден, в 1980 году супружеские пары, имеющие хотя бы одного ребенка, составляли 42% домохозяйств, а одинокие люди — 20%. Теперь соотношение перевернулось. В 2020 году пары с детьми составляли 25% домохозяйств, а одинокие — 38%. И падение продолжается. В прошлом году 17 % японских мужчин и 15 % женщин в возрасте от 18 до 34 лет заявили, что не женятся, по сравнению с 2 % и 4 % в начале 1980-х годов, а в Китае зафиксировано самое низкое количество браков за всю историю, вдвое меньше, чем в десятилетие назад.

4) В период с 1960 по 2010 год уровень брачности в Европе сократился наполовину по многим причинам, которые сейчас приводят к снижению показателей в Восточной Азии. Многим людям брак кажется все более анахроничным и недоступным. Все больше женщин из среднего класса откладывают замужество, чтобы сосредоточиться на своей карьере.

5) В Азии низкие показатели прав и возможностей женщин, причем они ухудшаются. В рейтинге "Всемирного экономического форума по гендерному равенству" из 153 стран Китай опустился с 63-го места в 2006 году на 102-е место в 2022 году. В Южной Корее самый большой гендерный разрыв в оплате труда среди стран ОЭСР.

6) Табу на рождение детей вне брака остается в Восточной Азии таким же жестким, как и прежде. В странах ОЭСР 40% рождений происходят вне брака. В Японии, Южной Корее и Тайване менее 5% (а в Китае это засекречено).

7) В Восточной Азии происходит резкое падение рождаемости. В Южной Корее - 0,78, это самый низкий зарегистрированный показатель, в Тайване он лишь немного выше. В Японии и Китае коэффициент замещения чуть выше половины [на самом деле уже ниже и сблизился с южнокорейским]. Прогнозируется, что общая численность населения четырех стран Восточной Азии сократится на 28% в период с 2020 по 2075 год [прогнозы, учитывающие 2-ю производную, показывают сокращение почти на 50%].

9) Регион в целом застрял между современностью и традицией, страдая от худших последствий того и другого. Жители Восточной Азии могут свободно пренебрегать традиционными семейными ролями, но не переопределять их. Вот почему миллионы людей прибегают к бездетности и одиночеству.

...Такие дела...

---------------------------

*) Ранее в этом журнале

17 мая 2018, Нормативная семья как программируемое несчастье.

https://alex-rozoff.livejournal.com/48394.html

30 декабря 2019, Охрана труда по производству детей, и мама Джульетты. Здравый смысл против героизма.

https://alex-rozoff.livejournal.com/202689.html

02 марта 2020, Леди, джентльмены, и советчики! Семья и дети - не инстинкт, а задача о ресурсах и комфорте.

https://alex-rozoff.livejournal.com/222130.html

07 июня 2021 Экономическая демография Китая пропорола брюхо, налетев на японский Риф Травоядных Мужчин

https://alex-rozoff.livejournal.com/411061.html

19 сентября 2022, До авторитетных экономистов (слишком поздно) дошло, что дети - товарный продукт, и придется платить

https://alex-rozoff.livejournal.com/602557.html

28 декабря 2022 Травоядные мужчины с асексуальностью и бетризация с комфортной эротикой - почувствуйте разницу

https://alex-rozoff.livejournal.com/632388.html

16 января 2023 Моногамная модель рушится. Полиамория начинает рулить. Американские адвокаты навострили уши.

https://alex-rozoff.livejournal.com/638326.html

**) The new Asian family. East Asian governments must try to manage a momentous social change they cannot prevent

https://www.economist.com/leaders/2023/07/06/the-new-asian-family

Published on July 08, 2023 04:39

July 7, 2023

Океантропия-2: как абсурдная "зеленая повестка" вызвала приближение спроса на подводных рудокопов

Как уже сообщалось https://alex-rozoff.livejournal.com/61680.html «Океантропия» имеет два толкования.

Океан + тропизм (т.е. направление роста или движения – например, геотропизм, фототропизм, и т.п.). Это значение - о горизонтах сырьевой экономике океана

Океан + антропос (т.е человек – например, питекантроп, ликантропия, и т.п). Это значение - о биопанк-схемах или генной инженерии человека с целью адаптации к океану на манер морских млекопитающих.

Оба варианта рассматривались тут https://proza.ru/2014/09/18/799 ("Футуриф. Токсичная честность", 2014 год) в порядке НФ ближней перспективы.

Прошло неполных 9 лет и перспектива уже появилась на инвестиционном горизонте.

6 июля 2023 г. Миру нужно больше аккумуляторных металлов. Время добывать с морского дна. Добыча никеля из глубины наносит гораздо меньший ущерб, чем добыча на суше.*

[цитирую выборочно] ...создание транспортных средств с батарейным питанием, которые работают на электричестве, а не на внутреннем сгорании [...] означает добычу и переработку металлов в беспрецедентных масштабах. Возьмем никель, который используется в той части батареи, которая хранит энергию. Международное энергетическое агентство считает, что до 2040 года необходимо добыть 80 млн тонн этого вещества, если мир хочет достичь своих климатических целей. Это больше никеля, чем когда-либо добывалось, и приближается к 100 млн тонн мировых неразработанных запасов, подсчитанных Геологической службой США.

Среди специалистов по ресурсной экономике общеизвестно, что новый спрос создает новые резервы, поскольку ценовые сигналы стимулируют исследования и инновации. Но это требует времени, а потребность срочная. К счастью, существует огромный неиспользованный источник металла. Участок морского дна в Тихом океане, называемый зоной Кларион-Клиппертон (ccz), глубиной около 4000 метров, содержит ошеломляющие 340 млн тонн никеля.

Проблема в том, что правила, касающиеся разработки морского дна, над которыми Международный орган по морскому дну (ISA), подразделение ООН, работало в течение 29 лет, сдерживались слабой бюрократией и сомнительными опасениями защитников природы. 9 июля крайний срок их доработки, скорее всего, будет пропущен. Иза должна опубликовать правила как можно скорее, чтобы можно было начать майнинг.

Никель находится на морском дне в виде комочков размером с картофелину, называемых конкрециями, связанных с кобальтом, медью и марганцем, которые также присутствуют в количествах, более чем достаточных для удовлетворения потребностей перехода на зеленую энергию. Конкреции образовались в течение миллионов лет, когда металлические частицы дрейфовали вниз и слипались на морском дне. Их можно собрать пылесосом с помощью роботов размером с автобус, а затем перекачать на корабль на поверхности. [конец цитирования]

...При взгляде с высоты птичьего полета этот сегмент Великого подводного атолла Меш производил впечатление картины в духе сюрреализма. В лагуне ровным строем стояли циклопические алюминиевые чайники. Над их носиками лениво курился пар, а вокруг виднелись ровные круглые пятна изумрудно-зеленого цвета – какой-то вид планктона стремительно разрастался на взвеси измельченной уже пустой руды, которую массово сбрасывали «чайники» (мельницы с обогатительными гидроцентрифугами). Эти пятна контрастировали с бирюзовым цветом остальной лагуны. А на барьере бирюзовый цвет переходил в цвет насыщенного индиго, свойственный глубоководью. ("Футуриф. Токсичная честность", 2014 год)

...Такие дела...

------------------------------

*) Jul 6th 2023 Deep-sea mining. The world needs more battery metals. Time to mine the seabed. Getting nickel from the deep causes much less damage than getting it on land.

https://www.economist.com/leaders/2023/07/06/the-world-needs-more-battery-metals-time-to-mine-the-seabed

Картинка: https://otherworldsfilmfest.com/blog/mermaids

Океан + тропизм (т.е. направление роста или движения – например, геотропизм, фототропизм, и т.п.). Это значение - о горизонтах сырьевой экономике океана

Океан + антропос (т.е человек – например, питекантроп, ликантропия, и т.п). Это значение - о биопанк-схемах или генной инженерии человека с целью адаптации к океану на манер морских млекопитающих.

Оба варианта рассматривались тут https://proza.ru/2014/09/18/799 ("Футуриф. Токсичная честность", 2014 год) в порядке НФ ближней перспективы.

Прошло неполных 9 лет и перспектива уже появилась на инвестиционном горизонте.

6 июля 2023 г. Миру нужно больше аккумуляторных металлов. Время добывать с морского дна. Добыча никеля из глубины наносит гораздо меньший ущерб, чем добыча на суше.*

[цитирую выборочно] ...создание транспортных средств с батарейным питанием, которые работают на электричестве, а не на внутреннем сгорании [...] означает добычу и переработку металлов в беспрецедентных масштабах. Возьмем никель, который используется в той части батареи, которая хранит энергию. Международное энергетическое агентство считает, что до 2040 года необходимо добыть 80 млн тонн этого вещества, если мир хочет достичь своих климатических целей. Это больше никеля, чем когда-либо добывалось, и приближается к 100 млн тонн мировых неразработанных запасов, подсчитанных Геологической службой США.

Среди специалистов по ресурсной экономике общеизвестно, что новый спрос создает новые резервы, поскольку ценовые сигналы стимулируют исследования и инновации. Но это требует времени, а потребность срочная. К счастью, существует огромный неиспользованный источник металла. Участок морского дна в Тихом океане, называемый зоной Кларион-Клиппертон (ccz), глубиной около 4000 метров, содержит ошеломляющие 340 млн тонн никеля.

Проблема в том, что правила, касающиеся разработки морского дна, над которыми Международный орган по морскому дну (ISA), подразделение ООН, работало в течение 29 лет, сдерживались слабой бюрократией и сомнительными опасениями защитников природы. 9 июля крайний срок их доработки, скорее всего, будет пропущен. Иза должна опубликовать правила как можно скорее, чтобы можно было начать майнинг.

Никель находится на морском дне в виде комочков размером с картофелину, называемых конкрециями, связанных с кобальтом, медью и марганцем, которые также присутствуют в количествах, более чем достаточных для удовлетворения потребностей перехода на зеленую энергию. Конкреции образовались в течение миллионов лет, когда металлические частицы дрейфовали вниз и слипались на морском дне. Их можно собрать пылесосом с помощью роботов размером с автобус, а затем перекачать на корабль на поверхности. [конец цитирования]

...При взгляде с высоты птичьего полета этот сегмент Великого подводного атолла Меш производил впечатление картины в духе сюрреализма. В лагуне ровным строем стояли циклопические алюминиевые чайники. Над их носиками лениво курился пар, а вокруг виднелись ровные круглые пятна изумрудно-зеленого цвета – какой-то вид планктона стремительно разрастался на взвеси измельченной уже пустой руды, которую массово сбрасывали «чайники» (мельницы с обогатительными гидроцентрифугами). Эти пятна контрастировали с бирюзовым цветом остальной лагуны. А на барьере бирюзовый цвет переходил в цвет насыщенного индиго, свойственный глубоководью. ("Футуриф. Токсичная честность", 2014 год)

...Такие дела...

------------------------------

*) Jul 6th 2023 Deep-sea mining. The world needs more battery metals. Time to mine the seabed. Getting nickel from the deep causes much less damage than getting it on land.

https://www.economist.com/leaders/2023/07/06/the-world-needs-more-battery-metals-time-to-mine-the-seabed

Картинка: https://otherworldsfilmfest.com/blog/mermaids

Published on July 07, 2023 03:25

July 6, 2023

FAQ по LEGO-дизайну социального строя: что, как и зачем конструировать?

(Продолжение предыдущей темы и еще нескольких более ранних*).

Название LEGO стало нарицательным для игр с набором деталей, позволяющим собирать предельно упрощенные модели сложных антропогенных объектов – так, по-детски. Идея заниматься такой игрой в отношении общества может вызвать вопросы, и 7 из вопросов отвечены ниже. Другие вопросы могут быть заданы в комментариях.

1) Зачем вообще конструировать какое-то общество, если уже есть работающее?

Уже нет*. Все современные модели общества – неработающие. Они создают сужающееся производство материальных благ, т.е. на каждом цикле количество произведенных благ в расчете на душу населения меньше, чем на предыдущем. Впервые в новой истории возник хронический отрицательный рост благосостояния без путей преодоления такой тенденции в рамках существующего строя.

2) Почему бы тогда просто не вернуться назад, откатив строй к работающему состоянию?

Такой подход не исключен, однако он не реализуется путем взмаха волшебной палочки и произнесения магических слов. Процедуру отката назад тоже придется моделировать. И (немаловажно!) придется дополнять модель каким-то предохранителем, чтобы общество снова не пришло в сегодняшний тупик.

3) Почему бы не взять уже готовые модели? Наверняка они профессионально делались и обсчитывались кем-нибудь.

Готовые модели есть, но их качество не внушает априорного доверия. Поэтому для их проверки все равно надо проводить примитивное моделирование – тест на простые баги.

4) А что мешает заняться «взрослыми» моделями? Зачем обязательно моделировать примитивно, на детском уровне?

Мешает отсутствие опыта. Парадокс в том, что самое важное социальное знание – о том, как моделировать и перестраивать общественный механизм – не преподается ни в школе, ни в университете. Так что начинать учиться приходится самим, применяя знания из смежных областей – у кого какие есть.

5) Допустим, мы действуем «по-детски». С чего начинать моделирование?

Начинать надо с человека, как потребителя. Главное, что нас, людей, интересует – это потребление различных благ, материальных и нематериальных. Только ради этого мы занимаемся какой-то деятельностью. Все остальное интересует нас лишь аьбстрактно.

6) Допустим, мы придумали модель – но как и кем она будет реализована?

Она будет реализована теми сообществами, у которых окажется жизненный интерес к смене существующей модели – на эту новую. Никак иначе это не делается в истории.

7) Те, кто у власти все равно не позволять сделать что либо, ведь у них свои планы и у них сила.

Те, кто у власти не обладают такими силами, чтобы творить все, что им угодно. При отсутствии реально работающей экономической модели, они неизбежно приведут ситуацию к гражданскому конфликту с подвластными. Затем - к ограниченному вооруженному конфликту. Затем – к неограниченному вооруженному конфликту, в котором всегда оказывается, что их силы недостаточно, чтобы навязать свою волю. Такая закономерность общеизвестна, поэтому власти предпочитают договариваться не довододя до последней стадии. Ведь при неограниченном вооруженном конфликте им грозит полное классовое истребление (пример гаитянской революции показывает, что таковое происходит с легкостью неимоверной).

Продолжение, разумеется, следует.

…Такие дела…

-------------------------------------

*) Ранее на ту же тему.

2018-11-05 Глобальный капитализм впал в маразм и занялся строительством коммунизма.

https://alex-rozoff.livejournal.com/58755.html

2019-05-05 Дигиголизм и финализация. ОСЭР признала: мир в такой яме, что со дна видно звезды. ОСЭР (OECD) - организация, объединяющая 36 наиболее развитых стран мира.

https://alex-rozoff.livejournal.com/107565.html

2020-04-24 Экономическая психодинамика матери всех рецессий: шаг от фермера к мародеру.

https://alex-rozoff.livejournal.com/239901.html

2022-02-10 Анти-антикоммунистическое мировоззрение на фоне санкций за политическую ненависть к антикоммунистам

https://alex-rozoff.livejournal.com/532789.html

2023-03-29 Пропущенный юбилей: 1000 дней Великой перезагрузке (вместо которой предсказуемо настал неоэнеолит)

https://alex-rozoff.livejournal.com/659632.htm

2023-05-30 Споры о роботизации, безусловном доходе, труде, пирамидах и деньгах. Как мы спасали капитализм

https://alex-rozoff.livejournal.com/679299.html

2023-07-05 История социального конструирования, как бизнеса: опровержение ложного мифа о "естественном порядке"

https://alex-rozoff.livejournal.com/690985.html

Название LEGO стало нарицательным для игр с набором деталей, позволяющим собирать предельно упрощенные модели сложных антропогенных объектов – так, по-детски. Идея заниматься такой игрой в отношении общества может вызвать вопросы, и 7 из вопросов отвечены ниже. Другие вопросы могут быть заданы в комментариях.

1) Зачем вообще конструировать какое-то общество, если уже есть работающее?

Уже нет*. Все современные модели общества – неработающие. Они создают сужающееся производство материальных благ, т.е. на каждом цикле количество произведенных благ в расчете на душу населения меньше, чем на предыдущем. Впервые в новой истории возник хронический отрицательный рост благосостояния без путей преодоления такой тенденции в рамках существующего строя.

2) Почему бы тогда просто не вернуться назад, откатив строй к работающему состоянию?

Такой подход не исключен, однако он не реализуется путем взмаха волшебной палочки и произнесения магических слов. Процедуру отката назад тоже придется моделировать. И (немаловажно!) придется дополнять модель каким-то предохранителем, чтобы общество снова не пришло в сегодняшний тупик.

3) Почему бы не взять уже готовые модели? Наверняка они профессионально делались и обсчитывались кем-нибудь.

Готовые модели есть, но их качество не внушает априорного доверия. Поэтому для их проверки все равно надо проводить примитивное моделирование – тест на простые баги.

4) А что мешает заняться «взрослыми» моделями? Зачем обязательно моделировать примитивно, на детском уровне?

Мешает отсутствие опыта. Парадокс в том, что самое важное социальное знание – о том, как моделировать и перестраивать общественный механизм – не преподается ни в школе, ни в университете. Так что начинать учиться приходится самим, применяя знания из смежных областей – у кого какие есть.

5) Допустим, мы действуем «по-детски». С чего начинать моделирование?

Начинать надо с человека, как потребителя. Главное, что нас, людей, интересует – это потребление различных благ, материальных и нематериальных. Только ради этого мы занимаемся какой-то деятельностью. Все остальное интересует нас лишь аьбстрактно.

6) Допустим, мы придумали модель – но как и кем она будет реализована?

Она будет реализована теми сообществами, у которых окажется жизненный интерес к смене существующей модели – на эту новую. Никак иначе это не делается в истории.

7) Те, кто у власти все равно не позволять сделать что либо, ведь у них свои планы и у них сила.

Те, кто у власти не обладают такими силами, чтобы творить все, что им угодно. При отсутствии реально работающей экономической модели, они неизбежно приведут ситуацию к гражданскому конфликту с подвластными. Затем - к ограниченному вооруженному конфликту. Затем – к неограниченному вооруженному конфликту, в котором всегда оказывается, что их силы недостаточно, чтобы навязать свою волю. Такая закономерность общеизвестна, поэтому власти предпочитают договариваться не довододя до последней стадии. Ведь при неограниченном вооруженном конфликте им грозит полное классовое истребление (пример гаитянской революции показывает, что таковое происходит с легкостью неимоверной).

Продолжение, разумеется, следует.

…Такие дела…

-------------------------------------

*) Ранее на ту же тему.

2018-11-05 Глобальный капитализм впал в маразм и занялся строительством коммунизма.

https://alex-rozoff.livejournal.com/58755.html

2019-05-05 Дигиголизм и финализация. ОСЭР признала: мир в такой яме, что со дна видно звезды. ОСЭР (OECD) - организация, объединяющая 36 наиболее развитых стран мира.

https://alex-rozoff.livejournal.com/107565.html

2020-04-24 Экономическая психодинамика матери всех рецессий: шаг от фермера к мародеру.

https://alex-rozoff.livejournal.com/239901.html

2022-02-10 Анти-антикоммунистическое мировоззрение на фоне санкций за политическую ненависть к антикоммунистам

https://alex-rozoff.livejournal.com/532789.html

2023-03-29 Пропущенный юбилей: 1000 дней Великой перезагрузке (вместо которой предсказуемо настал неоэнеолит)

https://alex-rozoff.livejournal.com/659632.htm

2023-05-30 Споры о роботизации, безусловном доходе, труде, пирамидах и деньгах. Как мы спасали капитализм

https://alex-rozoff.livejournal.com/679299.html

2023-07-05 История социального конструирования, как бизнеса: опровержение ложного мифа о "естественном порядке"

https://alex-rozoff.livejournal.com/690985.html

Published on July 06, 2023 13:46

July 5, 2023

История социального конструирования, как бизнеса: опровержение ложного мифа о "естественном порядке"

Согласно популярному древнееврейскому мифу (взятому позже за основу тркх мировых религий), в начале не было ничего от слова "совсем". Но бог-творец начал из ничего делать что-то, за 5 дней создал мир с субстратом, фауной и флорой, на 6-й день создал человека, на 7-й день оглядел это, произнес волшебное слово "загребись", и все сотворенное мигом загреблось. Примерно до XVI века оно само как-то греблось, однако стало ясно: оно само гребет не туда. Впервые это понимание озвучил Томас Мор в "Утопии" (1516), определив раннюю капиталистическую практику "огораживания" (ради максимизации денежной прибыли) фразой "овцы стали пожирать людей". Отсюда произошла идея, что социальный строй лучше бы конструировать, а не пускать его формирование на самотек. Идея не привилась, и через столетие Европа, все сильнее управляемая мотивами денежной наживы, скатилась в 30-летнюю войну (1618 - 1648). Впервые в европейском мире сложилась ситуация, когда мотив частной наживы "здесь и сейчас" тащил в пропасть всех (включая тех, кто извлекал сиюминутную денежную прибыль из мародерства, голода, чумы etc.). 1648 год с тех пор часто упоминают политологи, как точку, в которой до всех элиток дошла идея: социальный порядок следует не пускать на самотек, а конструировать путем какого-то консенсуса. С тех пор вот уже 375 лет мы живем в сконструированном социальном мире, который периодически подвергается перепланировке из-за устаревания старых конструкций.

Сначала между перепланировками (удачными или неудачными) были большие периоды относительной стабильности. Но они сокращались и последние 30 лет мы живем в ситуации непрерывной перепланировки. Будто в доме, который непрерывно кем-то перестраивается с разных сторон и на разных этажах, так что стены и полы кто-то ломает и переделывает раньше даже, чем бетон успевает схватится после реализации предыдущей перепланировки (так и не доведенной до проектного финала).

Сама перепланировка превратилась, таким образом в непрерывный бизнес, который оброс вторичными бизнесами по лоббированию нового порядка, устранению реликтов старого порядка, авансовой адаптации к еще более новому порядку, и покраске старого забытого порядка чтобы продать его заказчику в качестве инновации.