Александр Александрович Розов's Blog, page 326

May 9, 2019

О периодичности Темных веков безвременья и о двух видах олигофрении.

Начнем с Темных веков безвременья. Самый известный исторический пример - это глубокое средневековье Европы V - VIII века н.э. Как оно получилось? К началу IV века Римская империя (уникальный центр знаний и прогресса) находилась в длительном экономико-политическом кризисе, и истеблишмент решил преодолеть этот кризис методом идеологической унификации. Была выбрана некая ближневосточная религиозная монотеистическая идея (ее в дальнейшем будут называть христианством). После обработки для удобства PR-применения, она стала выглядеть так:

= Есть единый бог, о нем рассказывают в церкви, он велит любить императора, подчиняться начальству, и не умничать (не ставить под сомнение то, что рассказывают в церкви) =

Идея была "внедрена в массы", причем сопротивление оказалось удивительно слабым. Оно выглядело, в основном, как индивидуальные мирные акты непринятия, и подавлялось с легкостью. Все произошло очень быстро.

В 313-м христианство было легализовано (до того оно считалось азиатской трущобной сектой)

В 325-м - объявлено государственной имперской религией.

В 333-м - христианские жрецы получили полномочия гражданских судей.

В 341-м - были запрещено "язычество". Прошло менее 30 лет от выбора "национальной идеи" до ее превращения в тоталитарную идеологию.

Фокус удался, но истеблишмент оказался не готов к последствиям. Империя вошла в тотальный политический штопор, стала крошиться, и к концу IV века распалась. Бывший "центр мира" стал падалью цивилизации, которую расклевали вестготы и вандалы. Наступило безвременье. Социальное безвременье - важный концепт, имеющий прямое отношение к современной истории, начиная с 1980-х, и к тому, что происходит сейчас с т.н. "Европейской цивилизацией".

Обратим внимание на некоторые ключевые события.

1982-й - в США президент Рональд Рейган пытается узаконить групповые молитвы в школах (запрещенные Верховным судом в 1962-м, как нарушающие принцип отделения церкви от школы). Таким образом, Рейган выполнял обещание, данное в ходе избирательной кампании 1980-го.

1983-й - в Ирландии на референдуме 2/3 голосов принимается церковно-католическая 8-я поправка к Конституции - о "праве на жизнь плода с момента зачатия" (тотальный запрет абортов).

1988-й - в СССР президент Михаил Горбачев устраивает помпезное празднование 1000-летия Крещения Руси. Происходит государственный акт отрицания научной картины мира и атеистического мировоззрения, базового для страны на протяжении 70 лет.

1989-й - в США выходит эссе Френсиса Фукуямы "Конец истории". Признанный авторитет в политологии вдруг объявил, что все важные события в человеческой истории уже произошли, и все дальнейшее будет лишь закреплением неких идеалов духовности (в эссе он заимствует понятие thymes у Платона - античного философа, весьма ценимого католической церковью).

1993-й - в Польше вводится запрет абортов по церковно-католическим соображениям. Вполне развитая европейская страна начинает стремительно падать в идеологическое Средневековье.

Можно найти в этом периоде "религиозного ренессанса" еще ряд важных событий, но хватит и этих. Важно отметить - дело вовсе не в религии, как таковой. Дело в целенаправленном приучении большинства жителей развитых стран к принципам:

= Верую, ибо абсурдно,

совершенно достоверно, ибо нелепо,

несомненно, ибо невозможно. =

Это принципы веры, приписываемые Тертуллиану - христианскому теологу II века.

Не важно, во что верить - важно как верить.

Нелепо. Абсурдно. Иррационально.

Центральные социально-политические доктрины "европейской цивилизации" после 1980-го основаны именно на этом.

Не важно о чем идет речь.

- О толерантности (как уважении к неадекватным центрально-азиатским верованиям).

- О кампании против "харрасмента" (как презумпции виновности в домогательстве без доказательств)

- О культивации у современного европейца чувства "вины праотцов" (перед какой-нибудь расой, этносом, или религиозной группой)

- О культивации у того же современного европейца чувства "долга перед праотцами" (за какие-то совершения, чудовищно гипертрофированные, а зачастую вообще вымышленные).

- О выравнивании догматического и естественнонаучного знания (в плане вышеназванной "толерантности"), и о защите неких "религиозных чувств" какой-то маргинальной группы.

- О "праве животных" (и пропаганде "этического веганства").

- О всяческих массово культивируемых иррациональных фобиях (в отношении климата, или полимеров, или ядерной энергии, или биотехнологий, или обнаженного человеческого тела).

Понятно, что приучение массы жителей к иррациональной вере в любой абсурд, спущенный "сверху" - крайне упрощает управление этими массами. Истеблишменту достаточно спустить очередную догматическую доктрину - и стадо жителей уже бежит в нужную сторону. Почему так получается? Почему таким слабым оказывается сопротивление манипулятивному абсурду, диктуемому через СМИ по заказу истеблишмента?

Вот тут мы перейдем к олигофрении (слабоумию).

Насколько это распространено среди Homo sapiens?

Одну приблизительную оценку дает IQ-статистика. Итак:

10% это олигофрены.

Еще 10% способны закончить начальную школу, но не более.

И еще 10% способны после начальной школы освоить простую профессию средневекового уровня.

Далее идет медианная группа, состоящая из двух равных частей

25% тупых, хотя не олигофренов.

25% не тупых, но и не умных.

Оставшиеся 20% это умные.

Итак, 20% людей, это те самые Homo sapiens.

Другую оценку (независимо от первой) дает эксперимент Аша по конформности. Итак:

75% готовы даже в простейших вопросах менять свое очевидно-правильное мнение под влиянием очевидно ложного мнения большинства. Т.е. они, хотя не являются простыми олигофренами, но у них отсутствует способность использовать свой разум в обществе. Их интеллект способен решать задачи, но отсутствие волевых качеств (т.е. конформизм) мешает использовать это, и на выходе они выдают решение большинства (даже если большинство - олигофрены).

25% способны умственно сопротивляться ложному мнению большинства.

Если считать, что простая олигофрения и конформная олигофрения независимы, то статистический процент оставшихся (т.е. умных людей) вычисляется просто вот так:

0.2 x 0.25 = 0.05

Итого: 5%

Если снизить требования к интеллекту, и требовать только не-тупости, то:

(0.25 + 0.2) x 0.25 = 0.1125

Итого (после округления): 11%

Если предположить, что развитость разума все-таки коррелирует с волевыми качествами, то итоговые проценты получатся несколько выше, но качественно картина не изменится.

Таким образом, сопротивление доктринам абсурда оказывается слабым потому, что оно всегда оказывается уделом меньшинства около 10%, или меньше.

Большинство - около 90% и более - принимает любой массово транслируемый абсурд.

Вопрос в том, что дальше? Тут вернемся к истории Темных веков.

Как отмечалось: в IV веке европейский истеблишмент успешно провернул фокус с тотальным оболваниванием масс и разрушением рационального мировоззрения, но оказался не готов к последствиям. Империя вошла в тотальный политический штопор, и наступило безвременье...

...Безвременье V - VIII века - интереснейший период, в течение которого не происходило ничего. От слова "совсем". Разумеется, на локальном уровне (в конкретной семье, или деревне, или средневековом городке) что-то происходило, но в более широком смысле мир выглядел, как некая иррациональная каша.

Что было раньше - толковалось по библии, и по героическому эпосу, не имело никакого отношения к реальной истории (забытой в ходе абсурдизации).

Что будет дальше - толковалось тоже по библии. Будет апокалипсис и конец истории.

Что происходит в мире (за околицей) - толковалось специально обученными глашатаями или монахами. Где-то совершались чудеса схождения благодатного огня, где-то святые побеждали сатану и ведьм, где-то за морем жили люди с песьими головами, а где-то рыцари сражались с драконами.

В общем - все, что за околицей было вымыслом, сказкой, не имеющей отношения к реальной жизни, горизонты которой сузились до аграрных или ремесленных работ в деревне или городке, семейных событий, и церковных праздников по календарю.

Цикличность. Замкнутость. Безвременье. Замыкание горизонта в узкое кольцо.

Сегодня мы удивляемся, что от этих 300 лет истории не осталось ничего, кроме каких-то неадекватных сказаний о Зигфриде и нибелунгах, или о короле Артуре и рыцарях Круглого стола, или о каких-то святых, разговаривавших с птичками и зверушками.

Средневековый европейский мир деградировал настолько, что оказался неспособен сопротивляться малым группам прямолинейно и рационально мыслящих людей с периферии.

Публика вроде викингов не верила ни во что, кроме оружия, пищи, и экипировки.

Группы таких персонажей вторгались в царство апатии, замкнутости и безвременья. Они устраивали почти беспрепятственный грабеж этого царства, или откусывали огромные куски территорий, чтобы обложить данью.

Вот примерно так рухнул мир глубокого средневековья, и началась новая эпоха.

Заметим: то же самое происходило в XVIII веке до н.э. в Египте (известное вторжение гиксосов). История учит как минимум тому, что она повторяется, если повторяются сценарии прогресса или регресса цивилизаций.

Тут можно перейти к современному положению вещей в "европейской цивилизации".

Что будет дальше?

То же самое, по видимому. История опять повторится.

Хорошая новость в том, что теперь история движется быстрее, и не придется ждать 300 лет.

Шоу ожидается в текущем веке. Можно занимать места в зрительном зале и запасаться попкорном.

Плохая новость в том, что историческая сцена совпадает со зрительным залом. Такие дела...

= Есть единый бог, о нем рассказывают в церкви, он велит любить императора, подчиняться начальству, и не умничать (не ставить под сомнение то, что рассказывают в церкви) =

Идея была "внедрена в массы", причем сопротивление оказалось удивительно слабым. Оно выглядело, в основном, как индивидуальные мирные акты непринятия, и подавлялось с легкостью. Все произошло очень быстро.

В 313-м христианство было легализовано (до того оно считалось азиатской трущобной сектой)

В 325-м - объявлено государственной имперской религией.

В 333-м - христианские жрецы получили полномочия гражданских судей.

В 341-м - были запрещено "язычество". Прошло менее 30 лет от выбора "национальной идеи" до ее превращения в тоталитарную идеологию.

Фокус удался, но истеблишмент оказался не готов к последствиям. Империя вошла в тотальный политический штопор, стала крошиться, и к концу IV века распалась. Бывший "центр мира" стал падалью цивилизации, которую расклевали вестготы и вандалы. Наступило безвременье. Социальное безвременье - важный концепт, имеющий прямое отношение к современной истории, начиная с 1980-х, и к тому, что происходит сейчас с т.н. "Европейской цивилизацией".

Обратим внимание на некоторые ключевые события.

1982-й - в США президент Рональд Рейган пытается узаконить групповые молитвы в школах (запрещенные Верховным судом в 1962-м, как нарушающие принцип отделения церкви от школы). Таким образом, Рейган выполнял обещание, данное в ходе избирательной кампании 1980-го.

1983-й - в Ирландии на референдуме 2/3 голосов принимается церковно-католическая 8-я поправка к Конституции - о "праве на жизнь плода с момента зачатия" (тотальный запрет абортов).

1988-й - в СССР президент Михаил Горбачев устраивает помпезное празднование 1000-летия Крещения Руси. Происходит государственный акт отрицания научной картины мира и атеистического мировоззрения, базового для страны на протяжении 70 лет.

1989-й - в США выходит эссе Френсиса Фукуямы "Конец истории". Признанный авторитет в политологии вдруг объявил, что все важные события в человеческой истории уже произошли, и все дальнейшее будет лишь закреплением неких идеалов духовности (в эссе он заимствует понятие thymes у Платона - античного философа, весьма ценимого католической церковью).

1993-й - в Польше вводится запрет абортов по церковно-католическим соображениям. Вполне развитая европейская страна начинает стремительно падать в идеологическое Средневековье.

Можно найти в этом периоде "религиозного ренессанса" еще ряд важных событий, но хватит и этих. Важно отметить - дело вовсе не в религии, как таковой. Дело в целенаправленном приучении большинства жителей развитых стран к принципам:

= Верую, ибо абсурдно,

совершенно достоверно, ибо нелепо,

несомненно, ибо невозможно. =

Это принципы веры, приписываемые Тертуллиану - христианскому теологу II века.

Не важно, во что верить - важно как верить.

Нелепо. Абсурдно. Иррационально.

Центральные социально-политические доктрины "европейской цивилизации" после 1980-го основаны именно на этом.

Не важно о чем идет речь.

- О толерантности (как уважении к неадекватным центрально-азиатским верованиям).

- О кампании против "харрасмента" (как презумпции виновности в домогательстве без доказательств)

- О культивации у современного европейца чувства "вины праотцов" (перед какой-нибудь расой, этносом, или религиозной группой)

- О культивации у того же современного европейца чувства "долга перед праотцами" (за какие-то совершения, чудовищно гипертрофированные, а зачастую вообще вымышленные).

- О выравнивании догматического и естественнонаучного знания (в плане вышеназванной "толерантности"), и о защите неких "религиозных чувств" какой-то маргинальной группы.

- О "праве животных" (и пропаганде "этического веганства").

- О всяческих массово культивируемых иррациональных фобиях (в отношении климата, или полимеров, или ядерной энергии, или биотехнологий, или обнаженного человеческого тела).

Понятно, что приучение массы жителей к иррациональной вере в любой абсурд, спущенный "сверху" - крайне упрощает управление этими массами. Истеблишменту достаточно спустить очередную догматическую доктрину - и стадо жителей уже бежит в нужную сторону. Почему так получается? Почему таким слабым оказывается сопротивление манипулятивному абсурду, диктуемому через СМИ по заказу истеблишмента?

Вот тут мы перейдем к олигофрении (слабоумию).

Насколько это распространено среди Homo sapiens?

Одну приблизительную оценку дает IQ-статистика. Итак:

10% это олигофрены.

Еще 10% способны закончить начальную школу, но не более.

И еще 10% способны после начальной школы освоить простую профессию средневекового уровня.

Далее идет медианная группа, состоящая из двух равных частей

25% тупых, хотя не олигофренов.

25% не тупых, но и не умных.

Оставшиеся 20% это умные.

Итак, 20% людей, это те самые Homo sapiens.

Другую оценку (независимо от первой) дает эксперимент Аша по конформности. Итак:

75% готовы даже в простейших вопросах менять свое очевидно-правильное мнение под влиянием очевидно ложного мнения большинства. Т.е. они, хотя не являются простыми олигофренами, но у них отсутствует способность использовать свой разум в обществе. Их интеллект способен решать задачи, но отсутствие волевых качеств (т.е. конформизм) мешает использовать это, и на выходе они выдают решение большинства (даже если большинство - олигофрены).

25% способны умственно сопротивляться ложному мнению большинства.

Если считать, что простая олигофрения и конформная олигофрения независимы, то статистический процент оставшихся (т.е. умных людей) вычисляется просто вот так:

0.2 x 0.25 = 0.05

Итого: 5%

Если снизить требования к интеллекту, и требовать только не-тупости, то:

(0.25 + 0.2) x 0.25 = 0.1125

Итого (после округления): 11%

Если предположить, что развитость разума все-таки коррелирует с волевыми качествами, то итоговые проценты получатся несколько выше, но качественно картина не изменится.

Таким образом, сопротивление доктринам абсурда оказывается слабым потому, что оно всегда оказывается уделом меньшинства около 10%, или меньше.

Большинство - около 90% и более - принимает любой массово транслируемый абсурд.

Вопрос в том, что дальше? Тут вернемся к истории Темных веков.

Как отмечалось: в IV веке европейский истеблишмент успешно провернул фокус с тотальным оболваниванием масс и разрушением рационального мировоззрения, но оказался не готов к последствиям. Империя вошла в тотальный политический штопор, и наступило безвременье...

...Безвременье V - VIII века - интереснейший период, в течение которого не происходило ничего. От слова "совсем". Разумеется, на локальном уровне (в конкретной семье, или деревне, или средневековом городке) что-то происходило, но в более широком смысле мир выглядел, как некая иррациональная каша.

Что было раньше - толковалось по библии, и по героическому эпосу, не имело никакого отношения к реальной истории (забытой в ходе абсурдизации).

Что будет дальше - толковалось тоже по библии. Будет апокалипсис и конец истории.

Что происходит в мире (за околицей) - толковалось специально обученными глашатаями или монахами. Где-то совершались чудеса схождения благодатного огня, где-то святые побеждали сатану и ведьм, где-то за морем жили люди с песьими головами, а где-то рыцари сражались с драконами.

В общем - все, что за околицей было вымыслом, сказкой, не имеющей отношения к реальной жизни, горизонты которой сузились до аграрных или ремесленных работ в деревне или городке, семейных событий, и церковных праздников по календарю.

Цикличность. Замкнутость. Безвременье. Замыкание горизонта в узкое кольцо.

Сегодня мы удивляемся, что от этих 300 лет истории не осталось ничего, кроме каких-то неадекватных сказаний о Зигфриде и нибелунгах, или о короле Артуре и рыцарях Круглого стола, или о каких-то святых, разговаривавших с птичками и зверушками.

Средневековый европейский мир деградировал настолько, что оказался неспособен сопротивляться малым группам прямолинейно и рационально мыслящих людей с периферии.

Публика вроде викингов не верила ни во что, кроме оружия, пищи, и экипировки.

Группы таких персонажей вторгались в царство апатии, замкнутости и безвременья. Они устраивали почти беспрепятственный грабеж этого царства, или откусывали огромные куски территорий, чтобы обложить данью.

Вот примерно так рухнул мир глубокого средневековья, и началась новая эпоха.

Заметим: то же самое происходило в XVIII веке до н.э. в Египте (известное вторжение гиксосов). История учит как минимум тому, что она повторяется, если повторяются сценарии прогресса или регресса цивилизаций.

Тут можно перейти к современному положению вещей в "европейской цивилизации".

Что будет дальше?

То же самое, по видимому. История опять повторится.

Хорошая новость в том, что теперь история движется быстрее, и не придется ждать 300 лет.

Шоу ожидается в текущем веке. Можно занимать места в зрительном зале и запасаться попкорном.

Плохая новость в том, что историческая сцена совпадает со зрительным залом. Такие дела...

Published on May 09, 2019 03:02

May 7, 2019

Эра глобальной нищеты. Пора менять аэробусы на аэромнибусы.

Вот что такое аэромнибус (от омнибус, производное латинского omni - общедоступный).

(Видео с youtube-канала FerrumSky).

На самом деле, это американский поршневой самолет DC-3 (он же - Douglas Dakota, он же - Skytrain, он же - советский Ли-2). Исходная модель 1935-года. Скорость 300+ километров в час, дальность 2500+ километров. Вместимость как у автобуса, конструкционная сложность тоже примерно как у автобуса. Отсюда и вероятная цена при массовом применении.

Кто-то скажет "Фи! Может, это дешево, но невыносимо медленно!" Давайте считать.

Возьмем типичный курортный рейс из Северной Европы в Турцию. Это как раз 2500 км.

Современный авиалайнер преодолевает эту дистанцию за 3 часа - но из специализированного аэропорта опять же в специализированный аэропорт. В лучшем случае, пассажир потеряет еще 3 часа на все процедуры (доехать до аэропорта, зарегистрироваться, а затем после полета приехать в целевую точку). Итого 6 часов

DC-3 будет лететь 8 часов между крайне простыми аэродромами - как между автовокзалами, и с минимальными процедурами. В общем, потеряется где-то 1 час.

Итого:

Современный авиалайнер, время: 6 часов.

Доисторический DC-3, время: 9 часов.

Разница уже не такая уж принципиальная.

Если же дистанция <1000 километров, то на DC-3 получится просто быстрее.

Нет, я не призываю всех авиа-бизнесменов вкладываться в производство DC-3 (Ли-2), а всех пассажиров - пересаживаться на эти доисторические самолеты. Я лишь предлагаю задуматься над сложившейся обстановкой в пассажирской авиации.

Когда я смотрел видеозапись аварийной посадки "Sukhoi Superjet 100" в Шереметьево - почувствовал какую-то безысходность. Не потому, что это необратимо произошло, а потому, насколько предсказуемо это произошло. Каждая авиакатастрофа - единичный случай с гибелью конкретных людей (и мне хочется выразить сочувствие семьям - хотя что им до моего? Вообще: что им до сочувствия кого-то постороннего? Так или иначе, мы не можем ничего исправить в том, что уже произошло, но можем разобраться в причинах, чтобы это не произошло снова...

...Хотя, это УЖЕ произошло снова.

Потому что (по сути) катастрофа "Sukhoi Superjet 100" в Шереметьево 5.05.2019 имеет те же корневые причины, что две катастрофы "Boeing 737 MAX" в Джакарте 29.10.2018 и в Аддис-Абебе 10.03.2019.

Картина разная, непосредственные причины катастрофы -разные, но сейчас разговор именно о корневых причинах. Их четыре:

1. Эскалация глобальной нищеты (т.е. падение платежеспособного спроса) из-за продолжения Великой рецессии, развивающейся с 2008 года.

2. Топливный прессинг (т.е. искусственный рост цены топлива под предлогом борьбы против эмиссии парниковых газов за спасение от антропогенной климатической катастрофы).

3. Монопольная стагнация авиастроения.

4. Монопольная стагнация авиатранспорта.

Начнем с 3 и 4. Сейчас мировой парк авиалайнеров представлен в основном тремя моделями, причем полувековой давности.

Boeing 737 (двухмоторный узкофюзеляжный) модель 1967 года.

Boeing 747 (четырехмоторный широкофюзеляжный) модель 1969 года.

Airbus A300 (двухмоторный широкофюзеляжный) модель 1972 года.

Вдумаемся: за 50 лет в базовых моделях не изменилось принципиально ничего.

Все модификации касаются лишь четырех компонентов.

1.- Экономичность двигателей (впрочем -ценой снижения скорости)

2.- Облегчение конструкций (за счет утончения оболочек и применения композитов - ценой крайней уязвимости лайнера к любым нештатным механическим нагрузкам)

3.- Плотность упаковки пассажиров (на рынок уже готовы выйти модели со стоячими креслами)

4.- Дешевизна экипажа (квалификация летчиков снижается, с передачей части их функций компьютеру, и на рынок готовы выйти модели в которых бортовой компьютер вообще заменит пилотов).

Это обычная для монополий стратегия технической консервативности сверхосторожности в инновациях. В условиях глобального экономического спада, такая стратегия дополняется методом "плотной упаковки покупателя" - в борьбе за сохранение прибылей, и удлиннение сроков службы техники (авиапарк физически стареет: возраст самолетов превышает 20 лет)

Поскольку авиаперевозки требуют поддержания высокого уровня безопасности, а все перечисленные факторы снижают безопасность, принимаются жесткие меры к стандартам эксплуатации. Иначе говоря: решается задача не разбить чашки, которые становятся все более хрупкими. В какой-то момент одновременное решение задачи прибыльности и задачи безопасности становится невозможным. Чем-то придется пожертвовать.

Airbus прекращает производство "флагманских" широкофюзеляжных лайнеров A380

Boeing начинает выпуск моделей с пониженной безопасностью.

Максимум безопасности авиаперелетов, возможно, уже пройден.

Некоторое время это останется незаметным, но затем...

...В общем, лучше задуматься сейчас, чтобы это "затем" не оказалось для нас внезапным.

На что конкретно имеет смысл обратить внимание?

- Уровень квалификации пилотов. Переход к компьютерному управлению и к "дешевым пилотам" приводит к тому, что самолет при программном сбое оказывается обречен (пилоты не умеют управлять вручную). Если учесть, что подряды на программное обеспечение постепенно уходят в "дешевые страны, где программисты восполняют дефицит квалификации - применением весьма сомнительных средств автоматического программирования, проблема очень серьезная.

- Возраст самолетов. Если он в среднем превысит 25 лет, полеты станут опасными.

- Конструкции самолетов и точки производства. Сейчас ряд производств переносится из Китая в более дешевые страны ЮВА, но там и более низкая культура производства. А облегчение конструкций подразумевает жесткое соблюдение производственного регламента. Только тогда получающуюся "хрупкую чашку" можно поставить на стол, не разбив.

- Точки производства двигателей и прочего оборудования. По той же причине.

- Системы штрафов экипажу за перерасход топлива. Это приводит к двум видам аварий:

Первая: выбор опасных маршрутов через сложную погодную обстановку.

Вторая: отказ от сброса топлива (облегчения машины) перед вынужденной посадкой.

- Системы штрафов экипажу за сверхнормативную парковку в чужом аэропорту (это приводит к сокращению времени профилактического осмотра на земле, а также к отказу от незапланированной посадки в случае странного поведения машины).

Это вкратце.

Теперь снова о DC-3 (Ли-2).

Эта модель 1935 года - не какое-то чудо. Она отражает определенный этап в авиастроении. Этап простоты конструкции и высокой надежности при малых скоростях.

Казалось бы, эра малых скоростей ушла.

Но, судя по нынешним авиастроительным стартапам, она возвращается.

Всего два примера:

1. американский Zunum Aero (12-местный)

2. израильский Eviation Alice (9-местный)

Оба самолета по плану - относительно медленные, гибридные по топливу, и работающие по принципу "автовокзалов", или «от двери до двери» (т.е. выполняющие перевозки между территориально удобными аэродромами).

Внимание, а зачем изобретать эти велосипеды?

Как нетрудно увидеть по информации об этих стартапах:

https://en.wikipedia.org/wiki/Zunum_Aero

https://en.wikipedia.org/wiki/Eviation_Alice

потребляемая мощность в расчете на пассажира у них выше, чем у DC-3.

Скорость при этом лишь в полтора раза выше, и достигается это опять путем применения подозрительно-облегченных композитных конструкций.

заметим, что DC-3 намного более неприхотлив к аэродрому.

Может, не надо городить инновационный огород, и лучше просто доработать DC-3 или какю-то из аналогичных машин 1930-х - 1940-х годов?

Вот в чем вопрос.

(Видео с youtube-канала FerrumSky).

На самом деле, это американский поршневой самолет DC-3 (он же - Douglas Dakota, он же - Skytrain, он же - советский Ли-2). Исходная модель 1935-года. Скорость 300+ километров в час, дальность 2500+ километров. Вместимость как у автобуса, конструкционная сложность тоже примерно как у автобуса. Отсюда и вероятная цена при массовом применении.

Кто-то скажет "Фи! Может, это дешево, но невыносимо медленно!" Давайте считать.

Возьмем типичный курортный рейс из Северной Европы в Турцию. Это как раз 2500 км.

Современный авиалайнер преодолевает эту дистанцию за 3 часа - но из специализированного аэропорта опять же в специализированный аэропорт. В лучшем случае, пассажир потеряет еще 3 часа на все процедуры (доехать до аэропорта, зарегистрироваться, а затем после полета приехать в целевую точку). Итого 6 часов

DC-3 будет лететь 8 часов между крайне простыми аэродромами - как между автовокзалами, и с минимальными процедурами. В общем, потеряется где-то 1 час.

Итого:

Современный авиалайнер, время: 6 часов.

Доисторический DC-3, время: 9 часов.

Разница уже не такая уж принципиальная.

Если же дистанция <1000 километров, то на DC-3 получится просто быстрее.

Нет, я не призываю всех авиа-бизнесменов вкладываться в производство DC-3 (Ли-2), а всех пассажиров - пересаживаться на эти доисторические самолеты. Я лишь предлагаю задуматься над сложившейся обстановкой в пассажирской авиации.

Когда я смотрел видеозапись аварийной посадки "Sukhoi Superjet 100" в Шереметьево - почувствовал какую-то безысходность. Не потому, что это необратимо произошло, а потому, насколько предсказуемо это произошло. Каждая авиакатастрофа - единичный случай с гибелью конкретных людей (и мне хочется выразить сочувствие семьям - хотя что им до моего? Вообще: что им до сочувствия кого-то постороннего? Так или иначе, мы не можем ничего исправить в том, что уже произошло, но можем разобраться в причинах, чтобы это не произошло снова...

...Хотя, это УЖЕ произошло снова.

Потому что (по сути) катастрофа "Sukhoi Superjet 100" в Шереметьево 5.05.2019 имеет те же корневые причины, что две катастрофы "Boeing 737 MAX" в Джакарте 29.10.2018 и в Аддис-Абебе 10.03.2019.

Картина разная, непосредственные причины катастрофы -разные, но сейчас разговор именно о корневых причинах. Их четыре:

1. Эскалация глобальной нищеты (т.е. падение платежеспособного спроса) из-за продолжения Великой рецессии, развивающейся с 2008 года.

2. Топливный прессинг (т.е. искусственный рост цены топлива под предлогом борьбы против эмиссии парниковых газов за спасение от антропогенной климатической катастрофы).

3. Монопольная стагнация авиастроения.

4. Монопольная стагнация авиатранспорта.

Начнем с 3 и 4. Сейчас мировой парк авиалайнеров представлен в основном тремя моделями, причем полувековой давности.

Boeing 737 (двухмоторный узкофюзеляжный) модель 1967 года.

Boeing 747 (четырехмоторный широкофюзеляжный) модель 1969 года.

Airbus A300 (двухмоторный широкофюзеляжный) модель 1972 года.

Вдумаемся: за 50 лет в базовых моделях не изменилось принципиально ничего.

Все модификации касаются лишь четырех компонентов.

1.- Экономичность двигателей (впрочем -ценой снижения скорости)

2.- Облегчение конструкций (за счет утончения оболочек и применения композитов - ценой крайней уязвимости лайнера к любым нештатным механическим нагрузкам)

3.- Плотность упаковки пассажиров (на рынок уже готовы выйти модели со стоячими креслами)

4.- Дешевизна экипажа (квалификация летчиков снижается, с передачей части их функций компьютеру, и на рынок готовы выйти модели в которых бортовой компьютер вообще заменит пилотов).

Это обычная для монополий стратегия технической консервативности сверхосторожности в инновациях. В условиях глобального экономического спада, такая стратегия дополняется методом "плотной упаковки покупателя" - в борьбе за сохранение прибылей, и удлиннение сроков службы техники (авиапарк физически стареет: возраст самолетов превышает 20 лет)

Поскольку авиаперевозки требуют поддержания высокого уровня безопасности, а все перечисленные факторы снижают безопасность, принимаются жесткие меры к стандартам эксплуатации. Иначе говоря: решается задача не разбить чашки, которые становятся все более хрупкими. В какой-то момент одновременное решение задачи прибыльности и задачи безопасности становится невозможным. Чем-то придется пожертвовать.

Airbus прекращает производство "флагманских" широкофюзеляжных лайнеров A380

Boeing начинает выпуск моделей с пониженной безопасностью.

Максимум безопасности авиаперелетов, возможно, уже пройден.

Некоторое время это останется незаметным, но затем...

...В общем, лучше задуматься сейчас, чтобы это "затем" не оказалось для нас внезапным.

На что конкретно имеет смысл обратить внимание?

- Уровень квалификации пилотов. Переход к компьютерному управлению и к "дешевым пилотам" приводит к тому, что самолет при программном сбое оказывается обречен (пилоты не умеют управлять вручную). Если учесть, что подряды на программное обеспечение постепенно уходят в "дешевые страны, где программисты восполняют дефицит квалификации - применением весьма сомнительных средств автоматического программирования, проблема очень серьезная.

- Возраст самолетов. Если он в среднем превысит 25 лет, полеты станут опасными.

- Конструкции самолетов и точки производства. Сейчас ряд производств переносится из Китая в более дешевые страны ЮВА, но там и более низкая культура производства. А облегчение конструкций подразумевает жесткое соблюдение производственного регламента. Только тогда получающуюся "хрупкую чашку" можно поставить на стол, не разбив.

- Точки производства двигателей и прочего оборудования. По той же причине.

- Системы штрафов экипажу за перерасход топлива. Это приводит к двум видам аварий:

Первая: выбор опасных маршрутов через сложную погодную обстановку.

Вторая: отказ от сброса топлива (облегчения машины) перед вынужденной посадкой.

- Системы штрафов экипажу за сверхнормативную парковку в чужом аэропорту (это приводит к сокращению времени профилактического осмотра на земле, а также к отказу от незапланированной посадки в случае странного поведения машины).

Это вкратце.

Теперь снова о DC-3 (Ли-2).

Эта модель 1935 года - не какое-то чудо. Она отражает определенный этап в авиастроении. Этап простоты конструкции и высокой надежности при малых скоростях.

Казалось бы, эра малых скоростей ушла.

Но, судя по нынешним авиастроительным стартапам, она возвращается.

Всего два примера:

1. американский Zunum Aero (12-местный)

2. израильский Eviation Alice (9-местный)

Оба самолета по плану - относительно медленные, гибридные по топливу, и работающие по принципу "автовокзалов", или «от двери до двери» (т.е. выполняющие перевозки между территориально удобными аэродромами).

Внимание, а зачем изобретать эти велосипеды?

Как нетрудно увидеть по информации об этих стартапах:

https://en.wikipedia.org/wiki/Zunum_Aero

https://en.wikipedia.org/wiki/Eviation_Alice

потребляемая мощность в расчете на пассажира у них выше, чем у DC-3.

Скорость при этом лишь в полтора раза выше, и достигается это опять путем применения подозрительно-облегченных композитных конструкций.

заметим, что DC-3 намного более неприхотлив к аэродрому.

Может, не надо городить инновационный огород, и лучше просто доработать DC-3 или какю-то из аналогичных машин 1930-х - 1940-х годов?

Вот в чем вопрос.

Published on May 07, 2019 03:56

May 6, 2019

О "цифровом бессмертии". Прежде оцифровки личности, надо определиться в оценках.

Цифровое бессмертие, оцифровка личности, перенос сознания - обо всем этом написаны терабайты беллетристики, и некоторое количество КАК БЫ серьезных научно-популярных статей. В статьях - много умных слов об искусственном интеллекте, о моделировании нейронных сетей, об интерфейсах мозг-компьютер... Но ничего об оценке результата переноса сознания. Как мы намерены оценить, перенесено ли сознание клиента в синтетическую копию?

Два фрагмента об этом.

1. Калифорнийский журналист Барри Диллинджер общается с двумя биомедиками.

... - Но, позвольте еще раз задать вопрос: правда ли что вы занялись протезированием мозга?

- Барри, - продолжил Дюбуа, - а что ты называешь протезом мозга?

- Э-э… Как – что? Наверное, это как протез руки, или ноги, или хотя бы зуба…

…Упомянув о протезе зуба, журналист чуть скривился, вспомнив о цене в кабинетах стоматологов-протезистов в США. Доктор Дюбуа повернулся к Винсенту-Винсенту.

- Коллега, может, объяснишь протезирование мозга популярно, для широкого круга.

- Верная идея! - объявил Винсент, - Слушай, Барри! Протез мозга, это простая штука.

Допустим, некто Джек Симпл от чего-то кувырнулся в кому и, хотя медицина через 30 минут запустила его сердце, его мозг уже испортился. Гипоксия: мозг умирает первым. Остальные органы Джека жизнеспособны. Будь в клинике запасной мозг и технология трансплантации, Джек вернулся бы к жизни. Это очень сложный фокус. Несколько раз талантливые нейрохирурги делали это на мышах, на собаках, и даже на людях. Но все результаты неоднозначные. Мало сшить все пути кровотока и трассы нервов. Надо еще исключить иммунное отторжение, но не подавить иммунитет до уровня, когда человек умрет от любой бактерии, завалявшейся в дальнем углу его организма. Избежать такой иммунной дилеммы можно, если запасной мозг будет взят у клона Джека, дальновидно выращенного, и готового к разделке на запчасти…

- Но, - перебил Барри Диллинджер, - ведь клонирование людей запрещено.

- …Черт с ним, что запрещено, - сказал Винсент, - главное, что клонирование пока еще технологически не совсем отработано. А Джеку Симплу нужен новый мозг сейчас.

- И?.. – тревожно спросил журналист, предчувствуя что-то немыслимое и страшное.

Винсент-Винсент взмахнул руками, будто снял воображаемое покрывало с тайны.

- Напрашивается ответ: использовать биологически-нейтральный протез мозга. С ним вообще удобнее работать, чем с биологическим субстратом. Все входы-выходы четко маркированы, а схема проверена на стенде.

...Барри Диллинджер задумался, наверное, на полминуты, и спросил:

- Но ведь в мозгу содержится индивидуальность. А в протезе откуда ей взяться?

- Из интернета, - сказал Винсент, - это ведь протез мозга для рынка США.

- Минутку-минутку, как это из интернета?

- Элементарно. Барри! Представь себе этого Джека Симпла. Про него в интернете есть абсолютно все необходимое. Его биография, фото и видео - на домашней страничке. И список друзей со ссылками на их странички – там же. Досье есть на сервере страховой компании. Психологические анкеты есть на сервере работодателя. И достаточно.

- Нет-нет-нет! - воскликнул репортер, - Человек ведь этим не исчерпывается!

- Что, правда? – иронично переспросил Дюбуа.

- Конечно! Ведь у человека есть свои особенные манеры, даже словечки, стиль…

- Стиль, - сказал Винсент, - на его домашней страничке. Будь у Джека Симпла сложные особенности, такой метод мог бы не сработать, но Джек - массовый потребитель. Джек взаимозаменяем с другим средним американцем из своего слоя и возрастной группы.

- Почему ты так думаешь, Винсент?

- Потому, Барри, что общество загоняло Джека Симпла в рамки стандарта с яслей. И к взрослому возрасту, он загнан. Его жена тоже загнана, и тоже стандартная. А их дети в процессе загона. Общество массового потребления формирует массового потребителя, такого же стандартного, как потребляемый товар. Ты журналист, должен знать это.

Возникла пауза. Пока она длилась, Винсент выдернул лист из бумажного блокнота, и начиркал фломастером короткую фразу. Тут Диллинджер потряс головой, и возразил:

- Но, черт возьми! У человека ведь есть душа!

- С чего ты взял? – поинтересовался Дюбуа.

- Как с чего? Просто… Как же иначе?

- Да, действительно, - сказал Винсент, и протянул репортеру тот самый лист.

Фраза на нем была такая: «Последний стандартный аргумент: у человека есть душа».

- О, черт… - выдохнул Диллинджер, - …Черт, черт, черт…

"Апостол Папуа и другие гуманисты. I. Мидгардсорм"

https://www.proza.ru/2016/09/24/1035

2. Контрразведчик общается с адвокатом-владельцем предприятия виртуальной реальности.

... - Это уже дебри кибер-психологии, - сказал Лейв, закуривая сигарету.

Ян тоже вытащил из пачки сигарету и задумчиво покрутил ее в пальцах.

- ОК. Не будем углубляться в дебри. Вопрос в другом. Способны ли люди, хорошо знавшие оригинал при жизни, определить, что дубль это очень грубая подделка? Я, конечно, имею в виду дубль, построенный по типовому методу.

- Понятно… - Лейв затянулся сигаретой, а потом проводил взглядом облачко дыма, которое, растягиваясь, уплывало к вентилятору, - Ваш вопрос, Ян, имеет множество противоречащих друг другу ответов, но я попробую выбрать тот, который вам будет действительно интересен.

- Я доверяю вашей интуиции, - лаконично ответил контрразведчик.

Ледфилд допил остатки кофе и медленно произнес.

- На эту тему известно несколько десятков очень похожих историй, подтвержденных независимыми свидетельствами. Я изложу самую раннюю из тех, первоисточники по которым я читал. Дело было в южной Франции середине XVI века, в деревне Артига. Простой парень Мартен Герр женился на простой девушке Бертранде Ролс. Они жили вполне обыкновенно, а потом Мартен Герр ушел на войну, и вернулся через 8 лет. По меркам той эпохи – ничего особенного. 4 следующих года Мартен и Бертранда жили обыкновенной жизнью. У них рос сын, родившийся еще до ухода Мартена на войну. Бертранда родила еще двоих дочерей. На ферме все шло своим чередом. Но вдруг, практически случайно, объявился какой-то солдат, сообщивший, что Мартен Герр не настоящий. Как водится, нашлись недоброжелатели, которые потащили парня в суд. Начался длительный опрос свидетелей. Примерно половина утверждала, что парень настоящий Мартен Герр. Среди них: его жена, четыре его сестры, два брата жены и несколько односельчан, знавших Мартена с рождения. Другая половина свидетелей считала, что парень не Мартен Герр. Суд склонялся к первой точке зрения, но вдруг объявился настоящий Мартен Герр, и при сравнении все свидетели его узнали. Лже-Мартен Герр оказался другим простым парнем по имени Арно Тиль. Он был в одном полку с Мартеном, и разузнал кое-какие факты о жене и родичах Мартена, и о других жителях Артига. Арно Тиль был лишь отчасти похож на Мартена Герра, но этого, в сочетании с весьма скромным набором информации, оказалось достаточно, чтобы в течение четырех лет никто, включая близких Мартена, не заподозрил подмены.

- Так, - сказал контрразведчик, - По вашей логике из этого, видимо, должен следовать вывод, что имитация чужой личности не такое сложное дело, как кажется.

- Совсем не сложное, - подтвердил Ледфилд, - при условии, что у целевой аудитории имеется априорная установка на узнавание. А при противоположной установке, это невыполнимое дело, даже при объективной идентичности оригиналу.

Ян сосредоточенно затушил в пепельнице окурок и предположил:

- Уж не хотите ли вы сказать, что личность человека определяется не какими-либо объективными факторами, а согласованным мнением окружающих?

- В общем, да, - ответил Ледфилд, - Если взять двух людей с более-менее сходными физическими данными, профессиональными и бытовыми навыками, одинаковым мировоззрением и с близким уровнем интеллекта, то их различия окажутся очень незначительными. А расхожее утверждение об уникальности каждой человеческой личности, это антинаучная мистика. Если вы сравните себя двадцатилетнего и себя сегодняшнего, то много ли найдется общего? Зато, вы и какой-нибудь ваш коллега, работающий в похожем стиле, наверняка похожи по множеству общих свойств.

- Значит, - произнес Ян, - личность это нечто мифическое, вроде Лунного Зайца.

- Скорее, номинальное, вроде корпорации, - уточнил Лейв, - Возьмите корпорацию «Apple». Она не имеет ничего общего с тем, чем она была в 70-е годы прошлого века. Другой тип товара, другая концепция работы, все другое. Но для юридических целей удобнее считать, что это та же самая корпорация, только сильно повзрослевшая. С человеком та же история. В эпоху товарно-денежных отношений юридически проще считать его длящейся корпорацией, поэтому социум формирует миф о личности.

- Гм... Поговоришь с вами, адвокатами, и начинает казаться, что все в жизни - обман.

- Да. В этом смысле, Ян, у нас с вами похожие профессии.

Контрразведчик улыбнулся одними уголками губ.

- Чертовски меткий выстрел, Лейв. Но вернемся к дублям. Представим, что некто поставил целью доказать, что никакой киборгизации не было.

- Представил. Что дальше?

- Дальше. Знает ли некто, что бесполезно доказывать неаутентичность подделки?

- Да, - Ледфилд кивнул, - Прецедент Мартена Герра известен многим экспертам.

"Процесс Лунного Зайца"

https://www.proza.ru/2011/04/08/1171

Вот такие у нас дела с оцифровкой личности.

Два фрагмента об этом.

1. Калифорнийский журналист Барри Диллинджер общается с двумя биомедиками.

... - Но, позвольте еще раз задать вопрос: правда ли что вы занялись протезированием мозга?

- Барри, - продолжил Дюбуа, - а что ты называешь протезом мозга?

- Э-э… Как – что? Наверное, это как протез руки, или ноги, или хотя бы зуба…

…Упомянув о протезе зуба, журналист чуть скривился, вспомнив о цене в кабинетах стоматологов-протезистов в США. Доктор Дюбуа повернулся к Винсенту-Винсенту.

- Коллега, может, объяснишь протезирование мозга популярно, для широкого круга.

- Верная идея! - объявил Винсент, - Слушай, Барри! Протез мозга, это простая штука.

Допустим, некто Джек Симпл от чего-то кувырнулся в кому и, хотя медицина через 30 минут запустила его сердце, его мозг уже испортился. Гипоксия: мозг умирает первым. Остальные органы Джека жизнеспособны. Будь в клинике запасной мозг и технология трансплантации, Джек вернулся бы к жизни. Это очень сложный фокус. Несколько раз талантливые нейрохирурги делали это на мышах, на собаках, и даже на людях. Но все результаты неоднозначные. Мало сшить все пути кровотока и трассы нервов. Надо еще исключить иммунное отторжение, но не подавить иммунитет до уровня, когда человек умрет от любой бактерии, завалявшейся в дальнем углу его организма. Избежать такой иммунной дилеммы можно, если запасной мозг будет взят у клона Джека, дальновидно выращенного, и готового к разделке на запчасти…

- Но, - перебил Барри Диллинджер, - ведь клонирование людей запрещено.

- …Черт с ним, что запрещено, - сказал Винсент, - главное, что клонирование пока еще технологически не совсем отработано. А Джеку Симплу нужен новый мозг сейчас.

- И?.. – тревожно спросил журналист, предчувствуя что-то немыслимое и страшное.

Винсент-Винсент взмахнул руками, будто снял воображаемое покрывало с тайны.

- Напрашивается ответ: использовать биологически-нейтральный протез мозга. С ним вообще удобнее работать, чем с биологическим субстратом. Все входы-выходы четко маркированы, а схема проверена на стенде.

...Барри Диллинджер задумался, наверное, на полминуты, и спросил:

- Но ведь в мозгу содержится индивидуальность. А в протезе откуда ей взяться?

- Из интернета, - сказал Винсент, - это ведь протез мозга для рынка США.

- Минутку-минутку, как это из интернета?

- Элементарно. Барри! Представь себе этого Джека Симпла. Про него в интернете есть абсолютно все необходимое. Его биография, фото и видео - на домашней страничке. И список друзей со ссылками на их странички – там же. Досье есть на сервере страховой компании. Психологические анкеты есть на сервере работодателя. И достаточно.

- Нет-нет-нет! - воскликнул репортер, - Человек ведь этим не исчерпывается!

- Что, правда? – иронично переспросил Дюбуа.

- Конечно! Ведь у человека есть свои особенные манеры, даже словечки, стиль…

- Стиль, - сказал Винсент, - на его домашней страничке. Будь у Джека Симпла сложные особенности, такой метод мог бы не сработать, но Джек - массовый потребитель. Джек взаимозаменяем с другим средним американцем из своего слоя и возрастной группы.

- Почему ты так думаешь, Винсент?

- Потому, Барри, что общество загоняло Джека Симпла в рамки стандарта с яслей. И к взрослому возрасту, он загнан. Его жена тоже загнана, и тоже стандартная. А их дети в процессе загона. Общество массового потребления формирует массового потребителя, такого же стандартного, как потребляемый товар. Ты журналист, должен знать это.

Возникла пауза. Пока она длилась, Винсент выдернул лист из бумажного блокнота, и начиркал фломастером короткую фразу. Тут Диллинджер потряс головой, и возразил:

- Но, черт возьми! У человека ведь есть душа!

- С чего ты взял? – поинтересовался Дюбуа.

- Как с чего? Просто… Как же иначе?

- Да, действительно, - сказал Винсент, и протянул репортеру тот самый лист.

Фраза на нем была такая: «Последний стандартный аргумент: у человека есть душа».

- О, черт… - выдохнул Диллинджер, - …Черт, черт, черт…

"Апостол Папуа и другие гуманисты. I. Мидгардсорм"

https://www.proza.ru/2016/09/24/1035

2. Контрразведчик общается с адвокатом-владельцем предприятия виртуальной реальности.

... - Это уже дебри кибер-психологии, - сказал Лейв, закуривая сигарету.

Ян тоже вытащил из пачки сигарету и задумчиво покрутил ее в пальцах.

- ОК. Не будем углубляться в дебри. Вопрос в другом. Способны ли люди, хорошо знавшие оригинал при жизни, определить, что дубль это очень грубая подделка? Я, конечно, имею в виду дубль, построенный по типовому методу.

- Понятно… - Лейв затянулся сигаретой, а потом проводил взглядом облачко дыма, которое, растягиваясь, уплывало к вентилятору, - Ваш вопрос, Ян, имеет множество противоречащих друг другу ответов, но я попробую выбрать тот, который вам будет действительно интересен.

- Я доверяю вашей интуиции, - лаконично ответил контрразведчик.

Ледфилд допил остатки кофе и медленно произнес.

- На эту тему известно несколько десятков очень похожих историй, подтвержденных независимыми свидетельствами. Я изложу самую раннюю из тех, первоисточники по которым я читал. Дело было в южной Франции середине XVI века, в деревне Артига. Простой парень Мартен Герр женился на простой девушке Бертранде Ролс. Они жили вполне обыкновенно, а потом Мартен Герр ушел на войну, и вернулся через 8 лет. По меркам той эпохи – ничего особенного. 4 следующих года Мартен и Бертранда жили обыкновенной жизнью. У них рос сын, родившийся еще до ухода Мартена на войну. Бертранда родила еще двоих дочерей. На ферме все шло своим чередом. Но вдруг, практически случайно, объявился какой-то солдат, сообщивший, что Мартен Герр не настоящий. Как водится, нашлись недоброжелатели, которые потащили парня в суд. Начался длительный опрос свидетелей. Примерно половина утверждала, что парень настоящий Мартен Герр. Среди них: его жена, четыре его сестры, два брата жены и несколько односельчан, знавших Мартена с рождения. Другая половина свидетелей считала, что парень не Мартен Герр. Суд склонялся к первой точке зрения, но вдруг объявился настоящий Мартен Герр, и при сравнении все свидетели его узнали. Лже-Мартен Герр оказался другим простым парнем по имени Арно Тиль. Он был в одном полку с Мартеном, и разузнал кое-какие факты о жене и родичах Мартена, и о других жителях Артига. Арно Тиль был лишь отчасти похож на Мартена Герра, но этого, в сочетании с весьма скромным набором информации, оказалось достаточно, чтобы в течение четырех лет никто, включая близких Мартена, не заподозрил подмены.

- Так, - сказал контрразведчик, - По вашей логике из этого, видимо, должен следовать вывод, что имитация чужой личности не такое сложное дело, как кажется.

- Совсем не сложное, - подтвердил Ледфилд, - при условии, что у целевой аудитории имеется априорная установка на узнавание. А при противоположной установке, это невыполнимое дело, даже при объективной идентичности оригиналу.

Ян сосредоточенно затушил в пепельнице окурок и предположил:

- Уж не хотите ли вы сказать, что личность человека определяется не какими-либо объективными факторами, а согласованным мнением окружающих?

- В общем, да, - ответил Ледфилд, - Если взять двух людей с более-менее сходными физическими данными, профессиональными и бытовыми навыками, одинаковым мировоззрением и с близким уровнем интеллекта, то их различия окажутся очень незначительными. А расхожее утверждение об уникальности каждой человеческой личности, это антинаучная мистика. Если вы сравните себя двадцатилетнего и себя сегодняшнего, то много ли найдется общего? Зато, вы и какой-нибудь ваш коллега, работающий в похожем стиле, наверняка похожи по множеству общих свойств.

- Значит, - произнес Ян, - личность это нечто мифическое, вроде Лунного Зайца.

- Скорее, номинальное, вроде корпорации, - уточнил Лейв, - Возьмите корпорацию «Apple». Она не имеет ничего общего с тем, чем она была в 70-е годы прошлого века. Другой тип товара, другая концепция работы, все другое. Но для юридических целей удобнее считать, что это та же самая корпорация, только сильно повзрослевшая. С человеком та же история. В эпоху товарно-денежных отношений юридически проще считать его длящейся корпорацией, поэтому социум формирует миф о личности.

- Гм... Поговоришь с вами, адвокатами, и начинает казаться, что все в жизни - обман.

- Да. В этом смысле, Ян, у нас с вами похожие профессии.

Контрразведчик улыбнулся одними уголками губ.

- Чертовски меткий выстрел, Лейв. Но вернемся к дублям. Представим, что некто поставил целью доказать, что никакой киборгизации не было.

- Представил. Что дальше?

- Дальше. Знает ли некто, что бесполезно доказывать неаутентичность подделки?

- Да, - Ледфилд кивнул, - Прецедент Мартена Герра известен многим экспертам.

"Процесс Лунного Зайца"

https://www.proza.ru/2011/04/08/1171

Вот такие у нас дела с оцифровкой личности.

Published on May 06, 2019 03:26

May 5, 2019

Дигиголизм и финализация. ОСЭР признала: мир в такой яме, что со дна видно звезды.

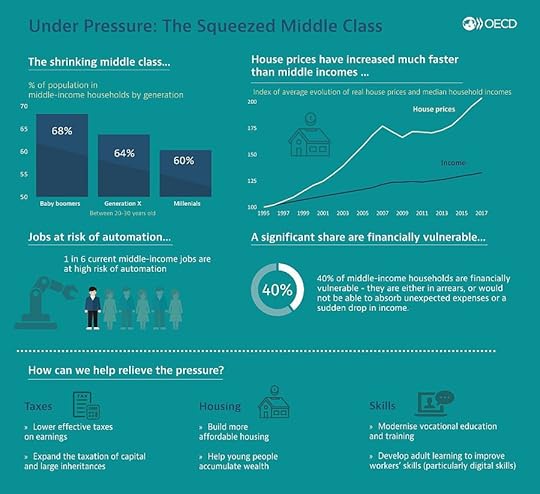

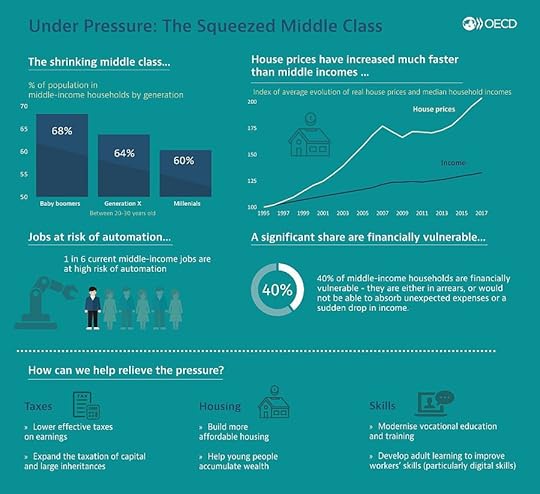

ОСЭР (OECD) - организация, объединяющая 36 наиболее развитых стран мира.

Заголовок картинки: «Под давлением: сжатие среднего класса». Пояснения к картинке -

- Официальные (в изложении ОСЭР):

https://www.oecd.org/social/under-pressure-the-squeezed-middle-class-689afed1-en.htm

http://www.oecd.org/social/launch-of-under-pressure-the-squeezed-middle-class-usa-april-2019.htm

- Неформальные (в моем изложении):

Постпрогрессивный глобализм создал такую ситуацию. Все значимые доходы делаются в сфере эмиссии фиатных денег, конструирования инвестиционных цифровых суррогатов (деривативов и прочих инструментов фьючерсной биржи), и манипулятивных методов воздействия на людей для продажи «цифровых» нефункциональных товаров (псевдо-товаров). Сюда примыкают схемы таргетированой рекламы в соцсетях, и технологии «программируемого искусственного старения товаров», и наращивание цен реальных товаров за счет фантомной «цифровой» компоненты. Сюда также примыкают методы «кредитной удавки», особенно мощные в условиях перехода на «цифровые деньги», подконтрольные банковским структурам, имеющим техническую возможность просто блокировать расчетные операции любого клиента в любой момент.

Это два определяющих феномена финансово-цифрового мира:

1. Финализация.

Finalization (от financial, civilization, и final) - тотальное доминирование финансов, вытесняющих цивилизацию. Политкорректный синоним: financialization - финансиализация.

https://en.wikipedia.org/wiki/Financialization

2. Дигиголизм.

Digiholism (от Digital и Holism) - сочетание неологизма digital world (цифровой мир) c холизмом - философским учением о всеединстве. При этом аббревиатура созвучна с термином «алкоголизм», и словосочетанием «dig hole» (копать яму).

Так вот: в финансово-цифровом мире большие деньги делаются в «цифровой отрасли». Все материальное – низкодоходно или убыточно. Это занятие для социальных низов в развитой стране, или для дешевых рабочих в Третьем мире.

Ресурсы вымываются из реального (материального) производства.

Материально-технический прогресс тормозится и исчезает.

Новые эмитированные деньги давят на материальный рынок, вызывая рост цен.

В основном, деньги достаются малому числу людей, близких к «печатному станку», и постепенно расширяется слой формально сверхбогатых людей.

Вся остальная часть населения сползает в нищету, поскольку это растущее денежное сверхбогатство узкого круга не связано с увеличением выпуска материальных товаров.

Иначе говоря: «новая экономика» попросту перераспределяет неизменное количество реальных благ в пользу нуворишей – отнимая эти блага у остальных.

Первой мишенью для такой финансовой экспроприации становится средний класс, т.е. социальный слой, имеющий доход примерно равный среднему от формального деления количества благ на число людей. У среднего класса проще отнять - его блага на виду. У нищего отнимать почти нечего, так что процедура отъема нерентабельна.

Таким образом, средний класс попросту исчезает.

Общество делится на сверхбогатых и нищих.

На остаточных эффектах НТР (1946 - 1976) удается либо снижать зарплатные расходы материального производства методом аутсортинга в страны с дешевой рабочей силой, либо снижать число занятых в производстве в развитой стране - путем роботизации.

Также на остаточных эффектах НТР удается оперативно брать часть благ, которую не присвоили сверхбогатые, и размазывать ее ровным слоем по остальному населению.

Это размазывание позволяет не допустить голода – но ценой уравниловки.

Развитие такой уравниловки превосходно наблюдается в Евросоюзе.

Бывший средний класс от имевшегося средне-арифметического уровня благополучия постепенно опускается до уровня чуть выше пособий по бедности.

Теперь – а что такое вообще средний класс? Для чего он нужен?

Прежде всего, это квалифицированные трудящиеся (к ним можно отнести и тех, кто работает по найму, и фрилансеров, и малых предпринимателей, непосредственно участвующих в производственном процессе на своей фирме).

Таким образом, исчезновение среднего класса означает исчезновение ответственного квалифицированного труда. Это особенно разрушительно в условиях, когда ресурс дешевизны рабочих Третьего мира близок к исчерпанию, и приходится возвращать производство в развитые страны. Там, при действующих ценах и минимальном уровне потребления, приходится минимизировать число работников - путем роботизации (как уже было отмечено выше). Иначе производство экономически невозможно.

Вот тут система спотыкается об исчезновение квалифицированных работников.

Точку теоретического финала можно рассчитать просто аппроксимацией.

Скорость исчезновения среднего класса примерно 2% в год от уровня 1995 года.

Арифметически выходит 2045 год.

Фактически все закончится намного раньше - но это для отдельного рассказа.

Заголовок картинки: «Под давлением: сжатие среднего класса». Пояснения к картинке -

- Официальные (в изложении ОСЭР):

https://www.oecd.org/social/under-pressure-the-squeezed-middle-class-689afed1-en.htm

http://www.oecd.org/social/launch-of-under-pressure-the-squeezed-middle-class-usa-april-2019.htm

- Неформальные (в моем изложении):

Постпрогрессивный глобализм создал такую ситуацию. Все значимые доходы делаются в сфере эмиссии фиатных денег, конструирования инвестиционных цифровых суррогатов (деривативов и прочих инструментов фьючерсной биржи), и манипулятивных методов воздействия на людей для продажи «цифровых» нефункциональных товаров (псевдо-товаров). Сюда примыкают схемы таргетированой рекламы в соцсетях, и технологии «программируемого искусственного старения товаров», и наращивание цен реальных товаров за счет фантомной «цифровой» компоненты. Сюда также примыкают методы «кредитной удавки», особенно мощные в условиях перехода на «цифровые деньги», подконтрольные банковским структурам, имеющим техническую возможность просто блокировать расчетные операции любого клиента в любой момент.

Это два определяющих феномена финансово-цифрового мира:

1. Финализация.

Finalization (от financial, civilization, и final) - тотальное доминирование финансов, вытесняющих цивилизацию. Политкорректный синоним: financialization - финансиализация.

https://en.wikipedia.org/wiki/Financialization

2. Дигиголизм.

Digiholism (от Digital и Holism) - сочетание неологизма digital world (цифровой мир) c холизмом - философским учением о всеединстве. При этом аббревиатура созвучна с термином «алкоголизм», и словосочетанием «dig hole» (копать яму).

Так вот: в финансово-цифровом мире большие деньги делаются в «цифровой отрасли». Все материальное – низкодоходно или убыточно. Это занятие для социальных низов в развитой стране, или для дешевых рабочих в Третьем мире.

Ресурсы вымываются из реального (материального) производства.

Материально-технический прогресс тормозится и исчезает.

Новые эмитированные деньги давят на материальный рынок, вызывая рост цен.

В основном, деньги достаются малому числу людей, близких к «печатному станку», и постепенно расширяется слой формально сверхбогатых людей.

Вся остальная часть населения сползает в нищету, поскольку это растущее денежное сверхбогатство узкого круга не связано с увеличением выпуска материальных товаров.

Иначе говоря: «новая экономика» попросту перераспределяет неизменное количество реальных благ в пользу нуворишей – отнимая эти блага у остальных.

Первой мишенью для такой финансовой экспроприации становится средний класс, т.е. социальный слой, имеющий доход примерно равный среднему от формального деления количества благ на число людей. У среднего класса проще отнять - его блага на виду. У нищего отнимать почти нечего, так что процедура отъема нерентабельна.

Таким образом, средний класс попросту исчезает.

Общество делится на сверхбогатых и нищих.

На остаточных эффектах НТР (1946 - 1976) удается либо снижать зарплатные расходы материального производства методом аутсортинга в страны с дешевой рабочей силой, либо снижать число занятых в производстве в развитой стране - путем роботизации.

Также на остаточных эффектах НТР удается оперативно брать часть благ, которую не присвоили сверхбогатые, и размазывать ее ровным слоем по остальному населению.

Это размазывание позволяет не допустить голода – но ценой уравниловки.

Развитие такой уравниловки превосходно наблюдается в Евросоюзе.

Бывший средний класс от имевшегося средне-арифметического уровня благополучия постепенно опускается до уровня чуть выше пособий по бедности.

Теперь – а что такое вообще средний класс? Для чего он нужен?

Прежде всего, это квалифицированные трудящиеся (к ним можно отнести и тех, кто работает по найму, и фрилансеров, и малых предпринимателей, непосредственно участвующих в производственном процессе на своей фирме).

Таким образом, исчезновение среднего класса означает исчезновение ответственного квалифицированного труда. Это особенно разрушительно в условиях, когда ресурс дешевизны рабочих Третьего мира близок к исчерпанию, и приходится возвращать производство в развитые страны. Там, при действующих ценах и минимальном уровне потребления, приходится минимизировать число работников - путем роботизации (как уже было отмечено выше). Иначе производство экономически невозможно.

Вот тут система спотыкается об исчезновение квалифицированных работников.

Точку теоретического финала можно рассчитать просто аппроксимацией.

Скорость исчезновения среднего класса примерно 2% в год от уровня 1995 года.

Арифметически выходит 2045 год.

Фактически все закончится намного раньше - но это для отдельного рассказа.

Published on May 05, 2019 04:33

May 4, 2019

Ревность и золотое правило этики. Кто хочет, чтобы его ревновали? Поле мнений.

В известной пьесе Шекспира сюжет крутится вокруг банальной ревности.

Отелло ревнует Дездемону (свою жену) к Кассио.

В итоге Отелло задушил Дездемону, и зарезался сам. Банальный, типичный, итог: вред всем участникам.

Хотя в наше время на почве ревности обычно бьют не насмерть, а затем разбираются в гражданском или уголовном суде - смотре по уровню побоев) но это не меняет сути дела.

А теперь перейдем к "золотому правилу этики". Оно формулируется так:

(1) Поступай с людьми так, как хочешь, чтобы поступали с тобой.

Или так:

(2) Не поступай с людьми так, как не хочешь, чтобы поступали с тобой.

Концептуальная разница между формулировками (1) и (2) существует для некоторых модельных ситуаций, но в данном случае (1) и (2) выступают как взаимно-дополняющие.

Внимание вопрос: хотите ли вы, чтобы ваш бытовой партнер (играющий эту роль по формальному брачному контракту, или без такового) ревновал вас?

Если да - то зачем вам это? (какой род удовольствия вы от этого испытываете?)

Если нет - то с этической позиции (1) и (2) вам лучше воздержаться от ревности.

Разумеется, применение любых правил имеет свои тонкости:

Например, если бытовое партнерство участников "X" и "Y" является также партнерством по бизнесу, то наличие у партнера "X" сходных отношений с персонажем "Z" может материально повредить партнеру "Y". Например "X" за долю в дополнительном доходе передаст "Z" некие ноу-хау, совместные для "X" и "Y". Тогда по существу "X" обогатится за счет "Y", вопреки условиям бизнес-партнерства о конфиденциальности внутренних ноу-хау.

Вот почему в заданном вопросе речь не о бизнес-партнерстве "X" и "Y", а только о бытовом партнерстве. И отношения "X" с посторонним персонажем "Z" не могут затронуть материальные интересы "Y".

Т.е. мы рассматриваем ревность только как претензию на эксклюзивность в отношении тела и личности бытового партнера.

Еще один мысленный эксперимент. Если речь не о гендерном бытовом партнерстве (одной из разновидностей которого являются формальные брачные отношения), а просто о бытовом партнерстве - например, о флетшере в стиле Холмс и Ватсон на Бейкер-стрит 221-б, то ревность относительно тела и личности даже не рассматривается. То, что Холмс пошел в конный клуб без Ватсона, или Ватсон пошел играть в регби без Холмса, не является поводом для какого-либо недовольства участников флетшера.

Вот если бы речь шла о смене эксклюзивного партнера по публикации "Записок о Шерлоке Холмсе", то это другое дело. Но тогда речь уже об условиях бизнес-партнерства.

Последний мысленный эксперимент. Если речь не о гендерном бытовом партнерстве"X" и "Y" без бизнес-компоненты, но гендерный потенциал "X" заметно снижается вследствие отношений с посторонним "Z", то партнер "Y" может аргументированно заявить недовольство. Ведь сумма его физического удовольствия снижается против ожидаемого. Он как бы лишился доли ценного ресурса.

Но в реальной жизни партнеру "X" со слабым гендерным потенциалом неинтересно искать кого-то еще на стороне. Но мы будем рассматривать обычный случай, когда гендерный потенциал не настолько слаб, а значит, "Y" не имеет ресурсных причин для недовольства.

Вот теперь вопрос сформулирован достаточно полно. Конструктивные ответы приветствуются.

Отелло ревнует Дездемону (свою жену) к Кассио.

В итоге Отелло задушил Дездемону, и зарезался сам. Банальный, типичный, итог: вред всем участникам.

Хотя в наше время на почве ревности обычно бьют не насмерть, а затем разбираются в гражданском или уголовном суде - смотре по уровню побоев) но это не меняет сути дела.

А теперь перейдем к "золотому правилу этики". Оно формулируется так:

(1) Поступай с людьми так, как хочешь, чтобы поступали с тобой.

Или так:

(2) Не поступай с людьми так, как не хочешь, чтобы поступали с тобой.

Концептуальная разница между формулировками (1) и (2) существует для некоторых модельных ситуаций, но в данном случае (1) и (2) выступают как взаимно-дополняющие.

Внимание вопрос: хотите ли вы, чтобы ваш бытовой партнер (играющий эту роль по формальному брачному контракту, или без такового) ревновал вас?

Если да - то зачем вам это? (какой род удовольствия вы от этого испытываете?)

Если нет - то с этической позиции (1) и (2) вам лучше воздержаться от ревности.

Разумеется, применение любых правил имеет свои тонкости:

Например, если бытовое партнерство участников "X" и "Y" является также партнерством по бизнесу, то наличие у партнера "X" сходных отношений с персонажем "Z" может материально повредить партнеру "Y". Например "X" за долю в дополнительном доходе передаст "Z" некие ноу-хау, совместные для "X" и "Y". Тогда по существу "X" обогатится за счет "Y", вопреки условиям бизнес-партнерства о конфиденциальности внутренних ноу-хау.

Вот почему в заданном вопросе речь не о бизнес-партнерстве "X" и "Y", а только о бытовом партнерстве. И отношения "X" с посторонним персонажем "Z" не могут затронуть материальные интересы "Y".

Т.е. мы рассматриваем ревность только как претензию на эксклюзивность в отношении тела и личности бытового партнера.

Еще один мысленный эксперимент. Если речь не о гендерном бытовом партнерстве (одной из разновидностей которого являются формальные брачные отношения), а просто о бытовом партнерстве - например, о флетшере в стиле Холмс и Ватсон на Бейкер-стрит 221-б, то ревность относительно тела и личности даже не рассматривается. То, что Холмс пошел в конный клуб без Ватсона, или Ватсон пошел играть в регби без Холмса, не является поводом для какого-либо недовольства участников флетшера.

Вот если бы речь шла о смене эксклюзивного партнера по публикации "Записок о Шерлоке Холмсе", то это другое дело. Но тогда речь уже об условиях бизнес-партнерства.

Последний мысленный эксперимент. Если речь не о гендерном бытовом партнерстве"X" и "Y" без бизнес-компоненты, но гендерный потенциал "X" заметно снижается вследствие отношений с посторонним "Z", то партнер "Y" может аргументированно заявить недовольство. Ведь сумма его физического удовольствия снижается против ожидаемого. Он как бы лишился доли ценного ресурса.

Но в реальной жизни партнеру "X" со слабым гендерным потенциалом неинтересно искать кого-то еще на стороне. Но мы будем рассматривать обычный случай, когда гендерный потенциал не настолько слаб, а значит, "Y" не имеет ресурсных причин для недовольства.

Вот теперь вопрос сформулирован достаточно полно. Конструктивные ответы приветствуются.

Published on May 04, 2019 03:52

May 3, 2019

Аплодисменты султану Брунея! Больше ада! Иначе Запад не поймет ни вашу религию, ни свою.

"Люди немусульманской веры должны освободиться от невежественных представлений, которые приравнивают ислам к террору" (Барак Обама, президент США, выступление на Генеральной ассамблее ООН, 28 сентября 2015 год)

"Будь ты атеист или верующий, христианин, иудей или мусульманин - на фоне террористической угрозы это не играет никакой роли. Терроризм не делает различий между религиям... Исламофобия - опасный феномен, на который мы на Западе должны смотреть так же, как на небольшую, но опасную группу готовых к насилию экстремистов среди мусульман."

(Автор: Инес Поль, главный редактор DW, 16 марта 2019 год)

https://p.dw.com/p/3FAlg

И вот сегодня (во "Всемирный день свободы печати" - что доставляет) султан Брунея предельно доходчиво объяснил, что м-р Обама и фрау Поль врали - как врет вся когорта правительственных мультикультуралистов, официозных журналистов, и ООНовских правозащитников.

"В султанате Бруней 3 апреля вступают в силу поправки в законодательство, основанные на правилах шариата. Новые законы предусматривают смертную казнь за супружескую измену или гомосексуальные отношения, отсечение руки за воровство. ООН требует отменить реформы, знаменитости призывают бойкотировать отели брунейских компаний... Первоначально новые законы были приняты еще в 2014 году, но долго не вступали в силу. Их инициатором был султан Брунея Хассанал Болкиах."

https://www.bbc.com/russian/features-47793370

"Я знала, что это произойдет. Наши запасы нефти кончались, а султану нужно было найти способ контролировать экономику после введения новых налогов и уменьшения субсидий" (Зоуи, гражданка Брунея, бежавшая в Канаду)

"Режим все больше старается легитимизироваться как теократический и апеллирует к консервативной исламской идеологии. Это происходит на фоне слабеющей экономики и возможного падения доверия к режиму" (Бриджит Уэлш, эксперт по Юго-Восточной Азии из Университета Джона Кэбота) - там же.

Впрочем, черт с ним, с Брунеем (а также с Саудовской Аравией, и всеми прочими нефтегазовыми политическими клоунами) - ресурсы природных углеводородов, простых и дешевых для добычи - исчерпываются, а альтернативы в виде сложных месторождений (в т.ч. сланцевых и газогидратных) - увеличиваются. Королевства-бензоколонки исчезнут ровно в тот момент, когда цены добычи сравняются.

Намного любопытнее обстоят дела на самом Западе. Главное - это универсальность тезиса Бриджит Уэлш о том, что на фоне слабеющей экономики и падения доверия к режиму - режим апеллирует к консервативной теократической идеологии.

"Попрощаемся же с худшим премьер-министром в истории - следующий будет еще хуже", - так озаглавлена колонка обозревательницы Guardian Полли Тойнби. - Судите о ее наследии на основе ее собственного видения своей миссии, которое она описала на Даунинг-стрит в июле 2016 года. По мере того, как ее обещания одно за другим оставались неисполненными, она, кажется, совсем не старалась бороться с вопиющей несправедливостью, как обещала. Сегодня в Британии больше бедных, особенно детей. Зато у нас в два раза больше миллиардеров."

https://www.bbc.com/russian/news-47729015

Это уже не о Брунее, это о Британии.

"Партнеры по коалиции грызутся как кошки с собаками и проиграли остатки народного доверия в ходе внутренней борьбы за власть. Теперь же Ангела Меркель (Angela Merkel) лишилась большинства и в собственном лагере. Смещение ее многолетнего доверенного лица и главы фракции Фолькера Каудера (Volker Kauder) - это дворцовый переворот, который может закончиться только одним сценарием: новые выборы без Ангелы Меркель, которая последние 13 лет в значительной степени определяла судьбу Германии и Европы."

https://p.dw.com/p/35Ugz

Это опять не о Брунее, это о Германии (и о Евросоюзе).

И что предпринимает истеблишмент в такой ситуации?

Ищет новые политэкономические модели, или предлагает структурные реформы? Нет.

Истеблишмент Европы, в точности, как султан Брунея, обращается к теократическому консерватизму, выбирая в качестве мишени (типа Козла Отпущения) простую человеческую сексуальность. Стремительно наращивается цензура в сети и в кино, принимаются пуританские законы против знакомств, против обнажения тела, против флирта, раскручивается маховик охоты на ведьм в "модном стиле" MeToo.

Совсем как пуританский диктатор Оливер Кромвель, от которого (после свержения короля Карла Стюарта) ждали народной свободы и процветания, а он закрыл театры, отменил публичные увеселения, разместил на правительственных должностях вороватых святош - дегенератов и лизоблюдов... В общем, не оправдал надежд. Как Тереза Мэй. Как Ангела Меркель. Как Эммануэль Макрон... В общем-то дело не в Мэй, Меркель и Макроне. Дело в законах политэкономии, которые отмеряли конечный срок любой социално-экономической формации, и финансово-монополитический капитализм, конечно, не исключение. Его срок вышел, и если (например в Германии) поменять ХДС на АдГ, то это не изменит ход объективно-исторического процесса.

Поясним на примере еще одной высокоразвитой европейской страны - Италии:

"Националисты готовы объединяться, чтобы не допустить европейский халифат. Европа рискует превратиться в исламский халифат, если партии националистического толка не добьются успеха на предстоящих выборах в Европарламент, заявил накануне один из самых влиятельных политиков Италии Маттео Сальвини." (обзор BBC от 3 мая 2019)

https://www.bbc.com/russian/news-48142937

И что, эти евро-националистические персоны против шариата в Европе

Нет! Они тоже за шариат. только в христианской обертке.

"Италия: тысячи людей протестуют против анти-абортной конференции (31.03.2019).

Активисты pro-choice, вышли на улицы Вероны в знак протеста против анти-абортной конференции, в которой принял участие министр внутренних дел Маттео Сальвини... По оценкам местных газет, от 20 000 до 30 000 активистов pro-choice участвовали в демонстрации." (оригинал на английском, перевод мой - A.R.)

https://p.dw.com/p/3FxK1

Консервативный национализм - не путь выхода из системного кризиса, а лишь очередная имитация, отвлечение внимания на полумеры (вроде сокращения потока мусульман-мигрантов), а затем сворачивающие снова к шариату - не к исламскому, а к христианскому.

"Бесполезно объяснять этим мальчишкам, что замена «мультикультурализма и толерантности» на «возвращение к христианским корням Европы», это не «победа над ползучим исламизмом» как сейчас выражаются доминантные парламентарии и TV-ведущие, а явная капитуляция перед исламизмом, как принципом. По сути сделали шаг в сторону халифата. Не исламского, конечно, а христианского, и это разница, но большая ли? Пока - большая. Но: «еще не вечер», как говорили пираты - охотники за галеонами. Можно было сейчас напомнить лейтенантам о конкордате Римско-Католической церкви с Муссолини и с Гитлером в борьбе против «безбожного марксизма» смысла никакого. Они не поймут. Пока. Они сейчас в доктринальной эйфории. Вот победили исламизм. Теперь победим сатанизм, восстановим правильную мораль-культуру, и жизнь у нас станет шоколадная. Угу…"

(Золотая жаба Меровингов)

https://www.proza.ru/2014/07/30/1763

Кстати вот: Алессандра Муссолини, внучка того Муссолини (Бенито) сейчас в одной политической компании с Маттео Сальвини. Никаких намеков, просто смешно...

"Будь ты атеист или верующий, христианин, иудей или мусульманин - на фоне террористической угрозы это не играет никакой роли. Терроризм не делает различий между религиям... Исламофобия - опасный феномен, на который мы на Западе должны смотреть так же, как на небольшую, но опасную группу готовых к насилию экстремистов среди мусульман."

(Автор: Инес Поль, главный редактор DW, 16 марта 2019 год)

https://p.dw.com/p/3FAlg

И вот сегодня (во "Всемирный день свободы печати" - что доставляет) султан Брунея предельно доходчиво объяснил, что м-р Обама и фрау Поль врали - как врет вся когорта правительственных мультикультуралистов, официозных журналистов, и ООНовских правозащитников.

"В султанате Бруней 3 апреля вступают в силу поправки в законодательство, основанные на правилах шариата. Новые законы предусматривают смертную казнь за супружескую измену или гомосексуальные отношения, отсечение руки за воровство. ООН требует отменить реформы, знаменитости призывают бойкотировать отели брунейских компаний... Первоначально новые законы были приняты еще в 2014 году, но долго не вступали в силу. Их инициатором был султан Брунея Хассанал Болкиах."

https://www.bbc.com/russian/features-47793370

"Я знала, что это произойдет. Наши запасы нефти кончались, а султану нужно было найти способ контролировать экономику после введения новых налогов и уменьшения субсидий" (Зоуи, гражданка Брунея, бежавшая в Канаду)

"Режим все больше старается легитимизироваться как теократический и апеллирует к консервативной исламской идеологии. Это происходит на фоне слабеющей экономики и возможного падения доверия к режиму" (Бриджит Уэлш, эксперт по Юго-Восточной Азии из Университета Джона Кэбота) - там же.

Впрочем, черт с ним, с Брунеем (а также с Саудовской Аравией, и всеми прочими нефтегазовыми политическими клоунами) - ресурсы природных углеводородов, простых и дешевых для добычи - исчерпываются, а альтернативы в виде сложных месторождений (в т.ч. сланцевых и газогидратных) - увеличиваются. Королевства-бензоколонки исчезнут ровно в тот момент, когда цены добычи сравняются.