Александр Александрович Розов's Blog, page 317

August 8, 2019

Человек отличается от других гоминид высоким уровнем интеллекта. Но не в сфере этики.

"Представьте ситуацию, в которой один из взрослых самцов демонстрирует себя своему сопернику. Он кажется раздутым, поскольку шерсть у него встала дыбом, он ухает, верхняя часть тела раскачивается из стороны в сторону, а в руке он держит камень. Неопытный наблюдатель может и не заметить камень, поскольку все внимание приковано к этой удивительной устрашающей демонстрации. Он может быть настолько захвачен зрелищем, что даже не заметит манипуляций одной из взрослых самок. Она спокойно подходит к демонстрирующему себя самцу, разжимает ему пальцы, которыми он держит камень, и уходит с ним. Мне понадобилось несколько недель наблюдений, прежде чем я понял, что происходит. Относящаяся к этому дню пометка в моем дневнике выделена жирным восклицательным знаком, поскольку в то время я был уверен, что сделал открытие века. Но как только я познакомился с этой закономерностью в поведении, я понял, что она — совсем не редкость. Иногда такие сценки разыгрываются по несколько раз за день" ("Политика у шимпанзе. Власть и секс у приматов"

Франс де Валь).

https://id.hse.ru/books/131326552.html

Поведение леди-шимпанзе, предотвращающей битву между двумя джентльменами-шимпанзе, выглядит качественно более этично, чем поведение человеческих женщин, которые - хотя обладают тем же (вероятно, врожденным) зоопсихологическим умением предотвращать битвы мужчин, предпочитают провоцировать такие битвы. Почему? А потому, что нотации в стиле "ищи альфа-самца" и "проверяй, кто из них сильнее" внушены ей воспитанием. Тем самым воспитанием, которое (если верить философам-моралистам) облагораживает человека по сравнению с животным. К слову: такие философы неявно предлагают точку зрения, что человек. в отличие от животных - слеплен сакральным дедушкой на облаке, про которого написана древнееврейская книжка-библия. Но вернемся к материалам Франса де Валя.

Комментаторы выделяют у него три ключевых произведения:

1. Достаточно ли мы умны, чтобы судить об уме животных?

2. Истоки морали. В поисках человеческого у приматов

3. Политика у шимпанзе. Власть и секс у приматов.

https://www.koob.pro/waal/

Можно было бы скептически заявить, что Франс де Валь из принципа затуманивает грань между социальным поведением людей и социальным поведением других гоминид. Но, тезисы де Валя подтверждаются другими учеными - наблюдателями.

"Пять вещей в политике, которым нас могут научить шимпанзе.

Существуют удивительные параллели между политической вселенной Homo sapiens и миром приматов. Профессор Джеймс Тилли занимается изучением коллективного поведения приматов и считает, что человеку стоит взять на вооружение некоторые принципы организации у шимпанзе.

...Шимпанзе как правило образуют "минимально выигрышные коалиции". Это означает, что скорее два слабых животных нападут на одного сильного, нежели одно слабое животное образует союз с сильным. В таком поведении есть смысл и для людей: если союз образован с кем-то слабым, распределение сил будет для меня более выгодным, чем если я договорюсь об альянсе с кем-то сильным.

...Хорошо, когда тебя боятся, но еще лучше - когда любят. Вожаки стаи у шимпанзе могут править с позиции силы и вести себя устрашающе, но такие лидеры как правило не удерживают свои позиции продолжительное время. Чтобы быть успешным вожаком, нужно заручиться поддержкой себя и своих соратников у остальных членов стаи.

...Хорошо, когда тебя любят, но еще лучше - когда можешь поделиться угощением. Дольше всего сохраняют лидерство те, кто умеет сохранять ресурсы и использовать их для завоевания поддержки. В радиопрограмме Би-би-си In Analysis: Primate Politics рассказывали о вожаке стаи, который правил ей 12 лет, делясь с сородичами мясом, добытым на охоте."

https://www.bbc.com/russian/features-45257376

Нечего затуманивать - нет грани между социальным поведением людей и социальным поведением других гоминид. А технические различия в поведении связаны только с превосходящим материальным благополучием людей и с букетом тяжелых неврозов-комплексов, которые мешают людям жить (являясь не каким-то побочным эффектом благополучия. а посторонней социально-психологической патологией. которую люди подцепили в какой-то мере случайно, по неудачному стечению обстоятельств, пока двигались к этому благополучию).

Людям, видимо, будет гораздо удобнее решать этические проблемы, если они примут этот простой факт.

Такие дела.

Франс де Валь).

https://id.hse.ru/books/131326552.html

Поведение леди-шимпанзе, предотвращающей битву между двумя джентльменами-шимпанзе, выглядит качественно более этично, чем поведение человеческих женщин, которые - хотя обладают тем же (вероятно, врожденным) зоопсихологическим умением предотвращать битвы мужчин, предпочитают провоцировать такие битвы. Почему? А потому, что нотации в стиле "ищи альфа-самца" и "проверяй, кто из них сильнее" внушены ей воспитанием. Тем самым воспитанием, которое (если верить философам-моралистам) облагораживает человека по сравнению с животным. К слову: такие философы неявно предлагают точку зрения, что человек. в отличие от животных - слеплен сакральным дедушкой на облаке, про которого написана древнееврейская книжка-библия. Но вернемся к материалам Франса де Валя.

Комментаторы выделяют у него три ключевых произведения:

1. Достаточно ли мы умны, чтобы судить об уме животных?

2. Истоки морали. В поисках человеческого у приматов

3. Политика у шимпанзе. Власть и секс у приматов.

https://www.koob.pro/waal/

Можно было бы скептически заявить, что Франс де Валь из принципа затуманивает грань между социальным поведением людей и социальным поведением других гоминид. Но, тезисы де Валя подтверждаются другими учеными - наблюдателями.

"Пять вещей в политике, которым нас могут научить шимпанзе.

Существуют удивительные параллели между политической вселенной Homo sapiens и миром приматов. Профессор Джеймс Тилли занимается изучением коллективного поведения приматов и считает, что человеку стоит взять на вооружение некоторые принципы организации у шимпанзе.

...Шимпанзе как правило образуют "минимально выигрышные коалиции". Это означает, что скорее два слабых животных нападут на одного сильного, нежели одно слабое животное образует союз с сильным. В таком поведении есть смысл и для людей: если союз образован с кем-то слабым, распределение сил будет для меня более выгодным, чем если я договорюсь об альянсе с кем-то сильным.

...Хорошо, когда тебя боятся, но еще лучше - когда любят. Вожаки стаи у шимпанзе могут править с позиции силы и вести себя устрашающе, но такие лидеры как правило не удерживают свои позиции продолжительное время. Чтобы быть успешным вожаком, нужно заручиться поддержкой себя и своих соратников у остальных членов стаи.

...Хорошо, когда тебя любят, но еще лучше - когда можешь поделиться угощением. Дольше всего сохраняют лидерство те, кто умеет сохранять ресурсы и использовать их для завоевания поддержки. В радиопрограмме Би-би-си In Analysis: Primate Politics рассказывали о вожаке стаи, который правил ей 12 лет, делясь с сородичами мясом, добытым на охоте."

https://www.bbc.com/russian/features-45257376

Нечего затуманивать - нет грани между социальным поведением людей и социальным поведением других гоминид. А технические различия в поведении связаны только с превосходящим материальным благополучием людей и с букетом тяжелых неврозов-комплексов, которые мешают людям жить (являясь не каким-то побочным эффектом благополучия. а посторонней социально-психологической патологией. которую люди подцепили в какой-то мере случайно, по неудачному стечению обстоятельств, пока двигались к этому благополучию).

Людям, видимо, будет гораздо удобнее решать этические проблемы, если они примут этот простой факт.

Такие дела.

Published on August 08, 2019 00:48

August 7, 2019

Детский невроз левизны в псевдо-капитализме. Бессмысленный стук в открытую дверь.

Ремарка: сходство со статьей В.Ленина "Детская болезнь левизны в коммунизме" - иллюзорно.

30 лет назад социализм был мертв (по крайней мере в развитых странах), а левое движение стало уделом кучки маргиналов. В 1989-м - 1992-м Фрэнсис Фукуяма пишет знаменитый цикл статей "Конец истории" - о крахе всех альтернатив буржуазной либеральной демократии. Он видел две такие альтернативы: правый и левый тоталитаризм (фашизм и социализм). Фашизм сохранился лишь в недоразвитых странах, а социалистический лагерь распался (даже Китай в ходе реформ Дэн Сяопина заметно сместился к буржуазной системе). .

Но с середины 2010-х социализм внезапно вновь обретает популярность в развитых странах.

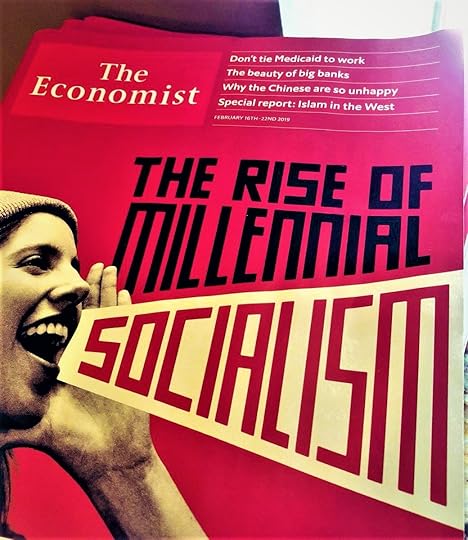

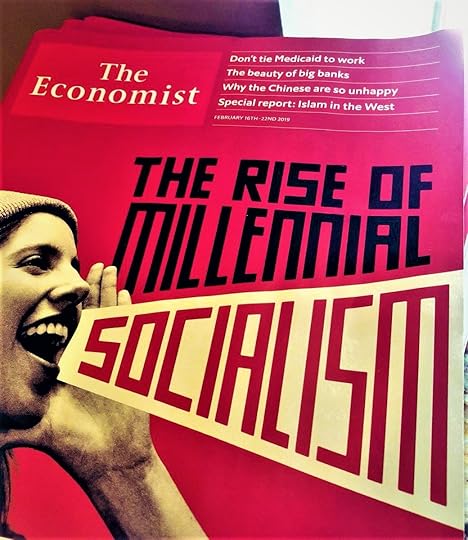

В 2018-м - 2019-м журнал The Economist публикует серию статей о возрождении социализма*, а в февральском выпуске 2019-го выносит на обложку анонс: "the rise of millennial socialism"

А 17 октября 2018 тот же Фукуяма дал интервью, озаглавленное: "Socialism ought to come back"**. Что случилось?

Как отмечает журнал RUPOSTER*** это интервью Фукуяма является анонсом его новой книги: "Идентичность: спрос на уважение и политика обиды" о возвращении моды на левизну и социализм. и популизм снова в моде. По мнению Фукуямы, за 30 лет после публикации "Конца истории", произошел ряд глобальных перемен. Социальное неравенство выросло до такой степени, что финансовая олигархия контролирует политические процессы, а буржуазно-демократические институты стали бессодержательной декорацией. Экономический и социальный либерализм, как компромисс партий в развитых странах - рухнул. Умеренно-правые и умеренно-левые партии поляризовались почти до того же состояния поляризовались почти как накануне Второй Мировой войны. В поколении "миллениалов" (рожденных с 1985 по 1999) в США позитивно оценивают:

- социализм 51%

- капитализм 45%

Причем под социализмом они как правило понимают не государственный контроль над средствами производства, а социальное равенство, в т.ч. равномерное распределение материальных благ.

Главной предпосылкой популярности такой формы левизны стало закритическое неравенство роста доходов в Западном мире между 1980-ми и 2010-ми. Так, в США в номинальном выражении зарплаты среднего класса за этот период выросли менее чем в два раза (с учетом инфляции вовсе не выросли - а относительно цены жилья упали в разы), тогда как доходы 1% самых богатых - класса плутократии выросли примерно в 10 раз.

Как отмечает Сьюзан Уоткинс****: "Общая для всех новых левых ситуация — гнев на политическое руководство во время мирового экономического кризиса, последствия которого разнятся. После семи лет нулевых процентных ставок, миллионов вливаний и валютного стимулирования США и Великобритания официально пребывают в стадии восстановления. Греция и Испания все еще далеки от докризисного уровня. Менее затронутые самим ударом Франция и Италия страдали от медленного роста экономики и высокого уровня структурной безработицы задолго до 2008 года. За океаном сверхбогатые использовали кризис по максимуму: во время первого срока Обамы более 90% доходов в США отошло к 1% самых богатых, а основной удар пришелся по молодежи. В каждой из названных стран кризис обнажил лицемерие и продажность верхушки системы — Тони Блэра, Жан-Клода Юнкера, Клинтонов."

В этих условиях социализм миллениалов (в частном случае - для США) предстает в виде программы Берни Сандерса. На праймериз 2016 года за него проголосовало больше молодых избирателей, чем за Дональда Трампа и Хиллари Клинтон суммарно***. Сейчас он вновь участвует в президентской гонке. В случае победы он обещает:

- повышение минимальной зарплаты до 15 долларов в час.

- равное государственное медицинское страхование для всех.

- переход к возобновляемым источникам энергии за 10 лет.

Цена вопроса - более 100 триллионов долларов. Источник этих средств - туманен (но неявно предполагается, что это - налоги со сверхбогатых, и государственный контроль над всем).

Сторонники Сандерса и вообще молодые новые левые не понимают, что дороговизна недвижимости, медицины и образования - это как раз следствие государственного регулирования экономики, попросту говоря - цена роста бюрократии.

"40 лет назад свой дом в Америке мог построить любой, на получение разрешения уходило дня три. Сейчас процедура согласования занимает 7 месяцев, а разобраться с бумажной волокитой под силу лишь крупным строительным компаниям. Сложности с процедурой одобрения новых лекарств в Агентстве по контролю за продовольствием и медикаментами повышают цены на уже существующие лечебные средства" ***.

Молодые новые левые не понимают вообще ничего в современной параноидальной финансово-бюрократической экономике. Например, они не понимают, что деньги в общем случае перестали быть реальным измерителем объема потребительских благ (они являются таковыми лишь на уровне бедных). Простой пример: 4 августа 2010. "В США супербогатые отдадут половину денег на благие дела. 38 американских миллиардеров подписали обязательство отдать не менее половины своего состояния на благотворительность. Они поставили свои подписи под инициативой под названием "Клятва дарения", с которой выступили основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс и инвестор Уоррен Баффет." *****

О чем это говорит? Разумеется, не о гуманизме или порядочности указанных субъектов

Просто эти миллиардеры через государственно-управляющие лобби-схемы нарисовали себе слишком много денег, и теперь, чтобы оживить деятельность конгломерата своих гига-корпораций, им выгодно сбросить эти нарисованные суммы в социально-экономический оборот.

Новые левые лидеры, выступающие за налоги на доходы сверхбогатых по ставке 70% или даже 90% стучатся в открытую дверь. Сверхбогатые с удовольствием отдадут эти номинальные деньги в оборот. Они от этого ничуть не обеднеют. Они только усилят свой контроль над обществом и снизят свои риски, сбросив с себя на левое правительство ответственность за рост очередных чудовищных финансовых пузырей. Бедные еще обеднеют, а сверхбогатые еще обогатятся за счет этой процедуры.

Новые левые не понимают элементарной историко-экономической истины. Капитализм давно не тот, что в Викторианскую эру, когда сверхбогатые персоны были лидерами реального предпринимателями как "пароходный король" Вандербильт или "пушечный король" Крупп. При современном псевдо-капитализме этого нет. Нынешние милилардеры не строят пароходы или пушки. Они надувают финансовые пузырей через лобби-трубочку, вставленную в номинально-денежную государственную систему. А реальным производством управляют наемные менеджеры.

По существу современный псевдо-капитализм - это уже тот номенклатурный социализм, о котором грезят новые левые. Только в нем номенклатурный вес персонажа по смешной традиции измеряется в миллиардах долларов, которые может нарисовать себе данный персонаж.

Такие дела.

-------------------------------

*) The Economist

https://www.economist.com/united-states/2018/08/30/socialism-in-america

https://www.economist.com/leaders/2019/02/14/millennial-socialism

https://www.economist.com/briefing/2019/02/14/millennial-socialists-want-to-shake-up-the-economy-and-save-the-climate

**) “Socialism ought to come back”

https://www.newstatesman.com/culture/observations/2018/10/francis-fukuyama-interview-socialism-ought-come-back

***) Социализм миллениалов: как молодежь в США представляет справедливое устройство мира

https://ruposters.ru/news/01-03-2019/sotsializm-millenialov

****) Новые левые на Западе: Корбин, Сандерс, Ципрас и компания

https://commons.com.ua/uk/novye-levye-na-zapade/

*****) В США супербогатые отдадут половину денег на благие дела

https://www.bbc.com/russian/life/2010/08/100804_us_philantropists

30 лет назад социализм был мертв (по крайней мере в развитых странах), а левое движение стало уделом кучки маргиналов. В 1989-м - 1992-м Фрэнсис Фукуяма пишет знаменитый цикл статей "Конец истории" - о крахе всех альтернатив буржуазной либеральной демократии. Он видел две такие альтернативы: правый и левый тоталитаризм (фашизм и социализм). Фашизм сохранился лишь в недоразвитых странах, а социалистический лагерь распался (даже Китай в ходе реформ Дэн Сяопина заметно сместился к буржуазной системе). .

Но с середины 2010-х социализм внезапно вновь обретает популярность в развитых странах.

В 2018-м - 2019-м журнал The Economist публикует серию статей о возрождении социализма*, а в февральском выпуске 2019-го выносит на обложку анонс: "the rise of millennial socialism"

А 17 октября 2018 тот же Фукуяма дал интервью, озаглавленное: "Socialism ought to come back"**. Что случилось?

Как отмечает журнал RUPOSTER*** это интервью Фукуяма является анонсом его новой книги: "Идентичность: спрос на уважение и политика обиды" о возвращении моды на левизну и социализм. и популизм снова в моде. По мнению Фукуямы, за 30 лет после публикации "Конца истории", произошел ряд глобальных перемен. Социальное неравенство выросло до такой степени, что финансовая олигархия контролирует политические процессы, а буржуазно-демократические институты стали бессодержательной декорацией. Экономический и социальный либерализм, как компромисс партий в развитых странах - рухнул. Умеренно-правые и умеренно-левые партии поляризовались почти до того же состояния поляризовались почти как накануне Второй Мировой войны. В поколении "миллениалов" (рожденных с 1985 по 1999) в США позитивно оценивают:

- социализм 51%

- капитализм 45%

Причем под социализмом они как правило понимают не государственный контроль над средствами производства, а социальное равенство, в т.ч. равномерное распределение материальных благ.

Главной предпосылкой популярности такой формы левизны стало закритическое неравенство роста доходов в Западном мире между 1980-ми и 2010-ми. Так, в США в номинальном выражении зарплаты среднего класса за этот период выросли менее чем в два раза (с учетом инфляции вовсе не выросли - а относительно цены жилья упали в разы), тогда как доходы 1% самых богатых - класса плутократии выросли примерно в 10 раз.

Как отмечает Сьюзан Уоткинс****: "Общая для всех новых левых ситуация — гнев на политическое руководство во время мирового экономического кризиса, последствия которого разнятся. После семи лет нулевых процентных ставок, миллионов вливаний и валютного стимулирования США и Великобритания официально пребывают в стадии восстановления. Греция и Испания все еще далеки от докризисного уровня. Менее затронутые самим ударом Франция и Италия страдали от медленного роста экономики и высокого уровня структурной безработицы задолго до 2008 года. За океаном сверхбогатые использовали кризис по максимуму: во время первого срока Обамы более 90% доходов в США отошло к 1% самых богатых, а основной удар пришелся по молодежи. В каждой из названных стран кризис обнажил лицемерие и продажность верхушки системы — Тони Блэра, Жан-Клода Юнкера, Клинтонов."

В этих условиях социализм миллениалов (в частном случае - для США) предстает в виде программы Берни Сандерса. На праймериз 2016 года за него проголосовало больше молодых избирателей, чем за Дональда Трампа и Хиллари Клинтон суммарно***. Сейчас он вновь участвует в президентской гонке. В случае победы он обещает:

- повышение минимальной зарплаты до 15 долларов в час.

- равное государственное медицинское страхование для всех.

- переход к возобновляемым источникам энергии за 10 лет.

Цена вопроса - более 100 триллионов долларов. Источник этих средств - туманен (но неявно предполагается, что это - налоги со сверхбогатых, и государственный контроль над всем).

Сторонники Сандерса и вообще молодые новые левые не понимают, что дороговизна недвижимости, медицины и образования - это как раз следствие государственного регулирования экономики, попросту говоря - цена роста бюрократии.

"40 лет назад свой дом в Америке мог построить любой, на получение разрешения уходило дня три. Сейчас процедура согласования занимает 7 месяцев, а разобраться с бумажной волокитой под силу лишь крупным строительным компаниям. Сложности с процедурой одобрения новых лекарств в Агентстве по контролю за продовольствием и медикаментами повышают цены на уже существующие лечебные средства" ***.

Молодые новые левые не понимают вообще ничего в современной параноидальной финансово-бюрократической экономике. Например, они не понимают, что деньги в общем случае перестали быть реальным измерителем объема потребительских благ (они являются таковыми лишь на уровне бедных). Простой пример: 4 августа 2010. "В США супербогатые отдадут половину денег на благие дела. 38 американских миллиардеров подписали обязательство отдать не менее половины своего состояния на благотворительность. Они поставили свои подписи под инициативой под названием "Клятва дарения", с которой выступили основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс и инвестор Уоррен Баффет." *****

О чем это говорит? Разумеется, не о гуманизме или порядочности указанных субъектов

Просто эти миллиардеры через государственно-управляющие лобби-схемы нарисовали себе слишком много денег, и теперь, чтобы оживить деятельность конгломерата своих гига-корпораций, им выгодно сбросить эти нарисованные суммы в социально-экономический оборот.

Новые левые лидеры, выступающие за налоги на доходы сверхбогатых по ставке 70% или даже 90% стучатся в открытую дверь. Сверхбогатые с удовольствием отдадут эти номинальные деньги в оборот. Они от этого ничуть не обеднеют. Они только усилят свой контроль над обществом и снизят свои риски, сбросив с себя на левое правительство ответственность за рост очередных чудовищных финансовых пузырей. Бедные еще обеднеют, а сверхбогатые еще обогатятся за счет этой процедуры.

Новые левые не понимают элементарной историко-экономической истины. Капитализм давно не тот, что в Викторианскую эру, когда сверхбогатые персоны были лидерами реального предпринимателями как "пароходный король" Вандербильт или "пушечный король" Крупп. При современном псевдо-капитализме этого нет. Нынешние милилардеры не строят пароходы или пушки. Они надувают финансовые пузырей через лобби-трубочку, вставленную в номинально-денежную государственную систему. А реальным производством управляют наемные менеджеры.

По существу современный псевдо-капитализм - это уже тот номенклатурный социализм, о котором грезят новые левые. Только в нем номенклатурный вес персонажа по смешной традиции измеряется в миллиардах долларов, которые может нарисовать себе данный персонаж.

Такие дела.

-------------------------------

*) The Economist

https://www.economist.com/united-states/2018/08/30/socialism-in-america

https://www.economist.com/leaders/2019/02/14/millennial-socialism

https://www.economist.com/briefing/2019/02/14/millennial-socialists-want-to-shake-up-the-economy-and-save-the-climate

**) “Socialism ought to come back”

https://www.newstatesman.com/culture/observations/2018/10/francis-fukuyama-interview-socialism-ought-come-back

***) Социализм миллениалов: как молодежь в США представляет справедливое устройство мира

https://ruposters.ru/news/01-03-2019/sotsializm-millenialov

****) Новые левые на Западе: Корбин, Сандерс, Ципрас и компания

https://commons.com.ua/uk/novye-levye-na-zapade/

*****) В США супербогатые отдадут половину денег на благие дела

https://www.bbc.com/russian/life/2010/08/100804_us_philantropists

Published on August 07, 2019 12:26

August 6, 2019

Как политэлита, спасая свою власть, убила благополучие людей: 45 лет великого харакири.

В начале хочется высказать одно интуитивное соображение: чтобы переломить тренд системной социально-экономической деградации развитого мира, надо всесторонне исследовать корни этой деградации, которые лежат исторически в негативном повороте середины 1970-х.

Сейчас еще одна сторона стала ясна - благодаря исследованию Andrew T. Jebb и др., опубликованному в журнале Nature Human Behaviour 2(1):33–38 · January 2018.

Исследование озаглавлено: "Happiness, income satiation and turning points around the world"* (Счастье, насыщение доходами и поворотные моменты во всем мире).

Цитирую из Abstract к статье (перевод мой): "Известно, что доход связан со счастьем, но споры о точной природе этих отношений продолжаются. Счастье растет бесконечно с доходом, или есть точка, в которой более высокие доходы больше не ведут к повышению благосостояния? Мы исследовали этот вопрос, используя данные опроса Gallup World Poll, репрезентативной выборки из более чем 1,7 миллиона человек по всему миру. Контролируя демографические факторы, мы используем сплайн-регрессионные модели для статистической идентификации точек «насыщения доходов». Во всем мире мы обнаруживаем, что насыщение происходит на уровне 95 000 долл. США для оценки жизни и 60 000–75 000 долл. США для эмоционального благополучия. Хотя, существуют значительные различия по регионам мира, причем насыщение происходит позже в более богатых регионах. Мы также обнаруживаем, что в некоторых частях мира доходы, превышающие насыщение, связаны с более низкими оценками жизни". Таблица в статье показывает: нигде этот уровень не превышает 125000 USD в год.

Итак: если бы в развитых странах типовой чистый доход от наемного труда или личного микро-бизнеса превысил 10 тысяч долларов в месяц - политический инструмент денежных вознаграждений и обещаний практически потерял бы эффективность. Почему это так важно:

В 1790-х в развитых странах, под влиянием материально-производственного, социально-образовательного, и спонтанно-организационного прогресса у политэлиты был фактически отнят инструмент типа:

"Трудитесь, если не хотите быть битыми".

Остался лишь инструмент типа:

"Трудитесь, если не хотите быть голодными".

В 1970-х в развитых странах, под влиянием НТР, оказался под угрозой и этот последний инструмент. Оплата за обычный типовой труд росла на 7 процентов в год, и (в пересчете на современную покупательную способность доллара) достигла почти половины уровня насыщения. Технические специалисты, получавшие больше (и попавшие по имущественной шкале в полосу среднего класса), уже перешагнули эту планку и отмечался эффект перехода мотивов труда - от денежного вознаграждения к профессиональной самореализации.

У пирамиды политической власти ослабли инструментальные подпорки и она зашаталась.

Несложный расчет показывал, что к 2000-му году точка насыщения будет достигнута, и подпорки рухнут, похоронив пирамиду статусов, обеспечивающую положение финансовой олигархии (и вообще - истеблишмента). С точки зрения классики капиталистического менеджмента, возникнет бешеная ситуация, когда квалифицированным работникам просто не захочется получать больше денег, поскольку "доходы, превышающие насыщение, связаны с более низкими оценками жизни"*. На самом деле, тут простая аналогия с голодом. Сытый человек просто не хочет проглатывать следующую ложку супа, она для него уже элемент переедания, а значит - вызовет дискомфорт. Также простая аналогия с интерьером жилья. Человек, обставивший квартиру, не захочет даже даром брать туда дополнительные предметы интерьера - они загромоздят свободное пространство, а значит - вызовет дискомфорт.

Над Основами Системы нависла угроза...

...И тогда, в 1970-х, политэлита сделала великое харакири: убила потенциал развития экономики.

Выражаясь эпически - лезвие неоконсервативной реформы рассекло центр жизненных сил общества: пронзила проекты, идущие в мейнстриме НТР (закрытие инновационных программ в астронавтике, прежде всего), отрезало деньги от реального эквивалента (отмена Бреттон-Вудского золотого стандарта) и пустило кровь малому бизнесу (бюрократическое подавление точек продуктивно-инновационного роста).

Результат: "Этот мир не для вас. Проблема на самом деле серьезнее, чем кажется. Да, во время последнего кризиса мы увидели скачок в росте реальных доходов. Но если снивелировать все эти небольшие взлеты и падения, то окажется, что покупательная способность американских зарплат не изменилась за последние 45 лет! Средняя ставка за час сегодня — 23,68 доллара, это ровно столько же для потребителя, сколько и средняя часовая ставка в 1973 году — 4,03 доллара. В реальности рост зарплат сильно зависит от размера этих зарплат. Бюро трудовой статистики США подсчитало, как растут в реальном выражении зарплаты с 2000 года. Для 10% самых низких зарплат в США среднегодовой рост составил 3%, для нижних 25% — уже 4,3%. Но вот для тех, кто получал 10% самых высоких зарплат, расклад уже другой: среднегодовой прирост составил 15,7%. То есть в пять раз выше, чем у 10% самых низких. И ответа, как можно изменить эту ситуацию, на данный момент нет". **

Спасая инструмент типа: "Трудитесь, если не хотите быть голодными", политэлита не только превратила стратегически-важную институциональную нищету в защищенный сегмент экономики, но и лишила западное общество - его мечты о всеобщем благоденствии. Мечта, видите ли. оказалась слишком близко. Теперь общество обычных людей в западном мире ищет другую мечту. Причем разные сектора общества делают это по-разному. Соответственно, ясно, что найденная мечта будет разной - и общество утратит системную целостность. В общем: произойдет гибель социально-экономической формации - как и полагается при харакири. Такие дела.

-----------------------------

Источники:

*) Happiness, income satiation and turning points around the world

Andrew T. Jebb, Louis Tay, Ed and Carol Diener, Shigehiro Oishi

https://www.nature.com/articles/s41562-017-0277-0

**) Зарплатный паралич. 29.08.2018

https://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10627622

Сейчас еще одна сторона стала ясна - благодаря исследованию Andrew T. Jebb и др., опубликованному в журнале Nature Human Behaviour 2(1):33–38 · January 2018.

Исследование озаглавлено: "Happiness, income satiation and turning points around the world"* (Счастье, насыщение доходами и поворотные моменты во всем мире).

Цитирую из Abstract к статье (перевод мой): "Известно, что доход связан со счастьем, но споры о точной природе этих отношений продолжаются. Счастье растет бесконечно с доходом, или есть точка, в которой более высокие доходы больше не ведут к повышению благосостояния? Мы исследовали этот вопрос, используя данные опроса Gallup World Poll, репрезентативной выборки из более чем 1,7 миллиона человек по всему миру. Контролируя демографические факторы, мы используем сплайн-регрессионные модели для статистической идентификации точек «насыщения доходов». Во всем мире мы обнаруживаем, что насыщение происходит на уровне 95 000 долл. США для оценки жизни и 60 000–75 000 долл. США для эмоционального благополучия. Хотя, существуют значительные различия по регионам мира, причем насыщение происходит позже в более богатых регионах. Мы также обнаруживаем, что в некоторых частях мира доходы, превышающие насыщение, связаны с более низкими оценками жизни". Таблица в статье показывает: нигде этот уровень не превышает 125000 USD в год.

Итак: если бы в развитых странах типовой чистый доход от наемного труда или личного микро-бизнеса превысил 10 тысяч долларов в месяц - политический инструмент денежных вознаграждений и обещаний практически потерял бы эффективность. Почему это так важно:

В 1790-х в развитых странах, под влиянием материально-производственного, социально-образовательного, и спонтанно-организационного прогресса у политэлиты был фактически отнят инструмент типа:

"Трудитесь, если не хотите быть битыми".

Остался лишь инструмент типа:

"Трудитесь, если не хотите быть голодными".

В 1970-х в развитых странах, под влиянием НТР, оказался под угрозой и этот последний инструмент. Оплата за обычный типовой труд росла на 7 процентов в год, и (в пересчете на современную покупательную способность доллара) достигла почти половины уровня насыщения. Технические специалисты, получавшие больше (и попавшие по имущественной шкале в полосу среднего класса), уже перешагнули эту планку и отмечался эффект перехода мотивов труда - от денежного вознаграждения к профессиональной самореализации.

У пирамиды политической власти ослабли инструментальные подпорки и она зашаталась.

Несложный расчет показывал, что к 2000-му году точка насыщения будет достигнута, и подпорки рухнут, похоронив пирамиду статусов, обеспечивающую положение финансовой олигархии (и вообще - истеблишмента). С точки зрения классики капиталистического менеджмента, возникнет бешеная ситуация, когда квалифицированным работникам просто не захочется получать больше денег, поскольку "доходы, превышающие насыщение, связаны с более низкими оценками жизни"*. На самом деле, тут простая аналогия с голодом. Сытый человек просто не хочет проглатывать следующую ложку супа, она для него уже элемент переедания, а значит - вызовет дискомфорт. Также простая аналогия с интерьером жилья. Человек, обставивший квартиру, не захочет даже даром брать туда дополнительные предметы интерьера - они загромоздят свободное пространство, а значит - вызовет дискомфорт.

Над Основами Системы нависла угроза...

...И тогда, в 1970-х, политэлита сделала великое харакири: убила потенциал развития экономики.

Выражаясь эпически - лезвие неоконсервативной реформы рассекло центр жизненных сил общества: пронзила проекты, идущие в мейнстриме НТР (закрытие инновационных программ в астронавтике, прежде всего), отрезало деньги от реального эквивалента (отмена Бреттон-Вудского золотого стандарта) и пустило кровь малому бизнесу (бюрократическое подавление точек продуктивно-инновационного роста).

Результат: "Этот мир не для вас. Проблема на самом деле серьезнее, чем кажется. Да, во время последнего кризиса мы увидели скачок в росте реальных доходов. Но если снивелировать все эти небольшие взлеты и падения, то окажется, что покупательная способность американских зарплат не изменилась за последние 45 лет! Средняя ставка за час сегодня — 23,68 доллара, это ровно столько же для потребителя, сколько и средняя часовая ставка в 1973 году — 4,03 доллара. В реальности рост зарплат сильно зависит от размера этих зарплат. Бюро трудовой статистики США подсчитало, как растут в реальном выражении зарплаты с 2000 года. Для 10% самых низких зарплат в США среднегодовой рост составил 3%, для нижних 25% — уже 4,3%. Но вот для тех, кто получал 10% самых высоких зарплат, расклад уже другой: среднегодовой прирост составил 15,7%. То есть в пять раз выше, чем у 10% самых низких. И ответа, как можно изменить эту ситуацию, на данный момент нет". **

Спасая инструмент типа: "Трудитесь, если не хотите быть голодными", политэлита не только превратила стратегически-важную институциональную нищету в защищенный сегмент экономики, но и лишила западное общество - его мечты о всеобщем благоденствии. Мечта, видите ли. оказалась слишком близко. Теперь общество обычных людей в западном мире ищет другую мечту. Причем разные сектора общества делают это по-разному. Соответственно, ясно, что найденная мечта будет разной - и общество утратит системную целостность. В общем: произойдет гибель социально-экономической формации - как и полагается при харакири. Такие дела.

-----------------------------

Источники:

*) Happiness, income satiation and turning points around the world

Andrew T. Jebb, Louis Tay, Ed and Carol Diener, Shigehiro Oishi

https://www.nature.com/articles/s41562-017-0277-0

**) Зарплатный паралич. 29.08.2018

https://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10627622

Published on August 06, 2019 02:18

August 5, 2019

Социальный фазовый переход: то, чего не хватает в прогнозе катастрофы "Предела роста".

В предыдущем ОП ( https://alex-rozoff.livejournal.com/130784.html ) кратко излагалась прогнозная концепция "Пределы роста" (Римский Клуб 1972 год, под редакцией Денниса и Донеллы Медоуз). Эта сравнительно простая концепция интегральной мировой экономики и демографии с некоторыми дополнениями, является базовой для ООН, и в частности - для центрального проекта ООН, принятого в 2015-м - "Цели Устойчивого Развития" (ЦУР).

Как уже отмечалось, верхушка ООН и вообще глобального истеблишмента, страдает своего рода религиозно-идеологической паранойей, и потому игнорирует главный вывод концепции "Пределы роста", а именно: если к 2000-му году не ограничить рождаемость - уровнем простого воспроизводства, то никакие технологические или экономические новации не смогут отменить ресурсную катастрофу в XXI веке. Сейчас прогнозы точки перехода от современного глобального стагнационного кризиса до глобальной социально-экономической катастрофы колеблются между 2025-м и 2050-м годом. В докладах ООН начиная с 2018-го принимается точка 2030-й.

Теперь самое время разобраться, что так и что не так в прогнозирующей модели-концепции "Пределы роста".

1. Что в ней так. Модель "Пределы роста" рассматривает человечество, как популяцию живых существ на ограниченной площадке с ограниченным объемом ресурсов, которые могут быть с ограниченной скоростью преобразованы в материальные блага для потребления особями популяции. Тут не на что возразить. Этот подход одинаково годен для штамма плесени на поверхности желе в чашке Петри, и для человечества на поверхности суши планеты Земля.

2. Что в ней не так. Модель "Пределы роста" рассматривает человечество, как гомогенную популяцию. Грубо говоря, человечество в этой модели - как однородный газ из примерно одинаковых молекул-особей. В этом газе есть существенные неоднородности: где-то там волны давления или температуры, какие-то частицы более медленные, какие то - более быстрые. Но никаких межфазных границ - нет. Грубо говоря: это газ без конденсации, без капель тумана или дождя, возникающих при охлаждении ниже определенной температуры.

Остановимся подробнее на п.2. - это, возможно, ключевой пункт реалистичного прогноза.

В современном мире (кроме немногочисленных экстремально-специфических мест) мы наблюдаем ту самую гомогенность "человеческого газа". Социально-экономические правила игры примерно одинаковы во всех хоть немного цивилизованных странах. Турист, приезжающий почти в любой город мира, видит те же самые предприятия, офисы, супермаркеты, банки, и автозаправки, ту же самую полицию и тех же самых чиновников, ту же самую социальную пирамиду статусов и те же самые социальные проблемы - бюрократию, бедность, преступность, коррупцию, произвол властей. Где-то эти проблемы менее острые, а где-то более - но суть одна и та же.

Такая ситуация вообще-то сложилась очень недавно - в конце 1980-х (после катастрофы политдистрибутивной схемы 2-го мира).

И такая ситуация вообще-то дошла до предела стабильности в конце 2000-х (после катастрофы политфинансовой схемы 1-го мира).

В условиях продолжающейся глобальной рецессии (т.е. около-нулевого роста производства материальных благ в условиях продолжающегося роста населения Земли) гомогенная политфинансовая среда оказывается нестабильной. Она как переохлажденный газ, в котором термодинамически-выгодной становится конденсация капель, которая может долго не происходить, однако случается, едва в газ попадет хотя бы пылинка. Такая пылинка мгновенно становится центром конденсации. Гомогенность нарушается. Среда становится двухфазной, с четкими межфазными границами. Вернемся от этой теплофизической аналогии - к социально-экономическому состоянию глобального мира.

После 2008-го этот мир в значительной части своего объема - переохлажден. В качестве примера можно привести отрицательные процентные ставки Европейского Центрального банка, и призывы к жесткой энергетической экономии, звучащие на всех "климатических" конференциях.

В такой гомогенной среде становится экономически выгодна конденсация капель - т.е. сепарация неких капель с принципиально иными социально-экономическими правилами. Любая политическая пылинка, попавшая в глобальный мир, может привести к потере его гомогенности (или, выражаясь в стиле политологов - к сильному нарушению глобальности).

Самое время строить прогнозы о том, как конкретно это может случиться. В порядке эпилога - тематический фрагмент из книги "Одиссея креативной королевы" (2015-й год). Действие происходит уже после 2030-го (т.е. после точки катастрофы по версии ООН).

«Размышления над немыслимым». Доктор физики Картер Клеймор написал эту статью по материалам интернет-дискуссий со своим недавним студентом - Невиллом Кавендишем, эмигрировавшим из Британии в Меганезию.

«По статистике, - отмечал он, - в развитом обществе содержится около 5 процентов людей, сочетающих креативный потенциал в какой-либо практической области с нонконформизмом, т.е. деятельным неприятием общих социальных норм, ценностей, традиций и даже законов. Эти люди - проблема для общества, и правительства. Из них выходят изобретательные мафиози и создатели тоталитарных культов. Но из них же выходят гениальные ученые, великие артисты и проводники технических инноваций. Они - как социальный витамин».

Далее, автор пояснил, почему доля «креативных нонконформистов» (КНК) в обычном обществе так мала. Общество все время выявляет КНК, и рекрутирует некоторых для решения особых задач (о чем сказано выше), а лишних изгоняет. Так поддерживается равновесная доля таких субъектов: «социально-оптимальный уровень КНК-витамина».

После этого, доктор Клеймор сформулировал суть проблемы: «До сих пор общество не задумывалось, куда именно оно изгоняет тысячи лишних КНК. Считалось, что они или спиваются от безысходности, или погибают в криминальных разборках, или уезжают в периферийные нищие страны, где опять же спиваются или погибают. Никто всерьез не учитывал вероятность такой флуктуации, при которой КНК будут сконцентрированы в определенном ареале». Ниже автор кратко объяснил, почему эта вероятность довольно значительна, и констатировал: «В Океании сложилось немыслимое общество, где доля креативных нонконформистов (КНК) превышает 20 процентов. Ошибочно считать, что субъекты КНК по природе неспособны объединяться в целенаправленные структуры. История показывает, что такая способность у них даже выше чем у конформистов».

Автор привел хронику «Свинцовых Семидесятых» (шквала анархистского террора в Германии, Италии и Испании в 1970-е годы, и немного позже - во Франции). Парадокс: вчерашние студенты, преподаватели, и молодежь свободных мирных профессий очень быстро превратилась в скоординированное эффективное военизированное подполье, с которым пришлось воевать годами, применяя всю мощь ведущих государств Запада. Аналогия между «Свинцовыми Семидесятыми» и парой «Меганезийских войн» была очевидна. Несмотря на разницу театров боевых действий, Народный флот (точно как анархисты «Action Direct») никогда не пытался отстоять в бою территории, атакованные Международными силами. Нези бросали любой остров, но почти сразу наносили удар в непредсказуемой точке Тихого океана, сжигая контейнеровозы, либо супертанкеры, либо нефтяные платформы, либо морские порты, и причиняя за минуту убытки, исчисляемые сотнями миллионов долларов. И война захлебывалась…

«Но, - отметил далее доктор Клеймор, - главная угроза сложившемуся миропорядку не террористические качества структуры КНК, а ее экономико-продукционные качества. Военный терроризм (вплоть до атомного – как мы видели в январе), это лишь средство, которым т.н. «нези», или «новые канаки» защищают свою анти-системную мозаичную экономику, паразитирующую на побочных эффектах глобальной бюрократии. Конечно, глобальная бюрократия упорядочивает наш мир, но она тормозит научно-технический прогресс, и это главная проблема. В XXI веке в развитых странах образовался перекос занятости. На одного работника сферы производства реальных товаров приходится 20 работников сферы рекламы, сбыта, перераспределения и охраны». Доктор Клеймор не приводил своей личной оценки такому положению вещей, но давал прозрачный намек: «Такая структура занятости и роль бюрократии в западном мире интерпретируется соц-анархистами, как гегемония нахлебников, которые образуют большинство общества, и демократическим путем грабят реально-трудящееся меньшинство. Таким образом, соц-анархисты агитируют талантливую западную молодежь к миграции в Меганезию, где соотношение производственной и непроизводственной сферы не 1:20, а примерно 1:1. Аналогичная агитация направлена на привлечение ресурсов западного бизнеса».

https://www.proza.ru/2015/04/06/210

Такие дела. Конструктивные замечания и предположения -приветствуются.

Как уже отмечалось, верхушка ООН и вообще глобального истеблишмента, страдает своего рода религиозно-идеологической паранойей, и потому игнорирует главный вывод концепции "Пределы роста", а именно: если к 2000-му году не ограничить рождаемость - уровнем простого воспроизводства, то никакие технологические или экономические новации не смогут отменить ресурсную катастрофу в XXI веке. Сейчас прогнозы точки перехода от современного глобального стагнационного кризиса до глобальной социально-экономической катастрофы колеблются между 2025-м и 2050-м годом. В докладах ООН начиная с 2018-го принимается точка 2030-й.

Теперь самое время разобраться, что так и что не так в прогнозирующей модели-концепции "Пределы роста".

1. Что в ней так. Модель "Пределы роста" рассматривает человечество, как популяцию живых существ на ограниченной площадке с ограниченным объемом ресурсов, которые могут быть с ограниченной скоростью преобразованы в материальные блага для потребления особями популяции. Тут не на что возразить. Этот подход одинаково годен для штамма плесени на поверхности желе в чашке Петри, и для человечества на поверхности суши планеты Земля.

2. Что в ней не так. Модель "Пределы роста" рассматривает человечество, как гомогенную популяцию. Грубо говоря, человечество в этой модели - как однородный газ из примерно одинаковых молекул-особей. В этом газе есть существенные неоднородности: где-то там волны давления или температуры, какие-то частицы более медленные, какие то - более быстрые. Но никаких межфазных границ - нет. Грубо говоря: это газ без конденсации, без капель тумана или дождя, возникающих при охлаждении ниже определенной температуры.

Остановимся подробнее на п.2. - это, возможно, ключевой пункт реалистичного прогноза.

В современном мире (кроме немногочисленных экстремально-специфических мест) мы наблюдаем ту самую гомогенность "человеческого газа". Социально-экономические правила игры примерно одинаковы во всех хоть немного цивилизованных странах. Турист, приезжающий почти в любой город мира, видит те же самые предприятия, офисы, супермаркеты, банки, и автозаправки, ту же самую полицию и тех же самых чиновников, ту же самую социальную пирамиду статусов и те же самые социальные проблемы - бюрократию, бедность, преступность, коррупцию, произвол властей. Где-то эти проблемы менее острые, а где-то более - но суть одна и та же.

Такая ситуация вообще-то сложилась очень недавно - в конце 1980-х (после катастрофы политдистрибутивной схемы 2-го мира).

И такая ситуация вообще-то дошла до предела стабильности в конце 2000-х (после катастрофы политфинансовой схемы 1-го мира).

В условиях продолжающейся глобальной рецессии (т.е. около-нулевого роста производства материальных благ в условиях продолжающегося роста населения Земли) гомогенная политфинансовая среда оказывается нестабильной. Она как переохлажденный газ, в котором термодинамически-выгодной становится конденсация капель, которая может долго не происходить, однако случается, едва в газ попадет хотя бы пылинка. Такая пылинка мгновенно становится центром конденсации. Гомогенность нарушается. Среда становится двухфазной, с четкими межфазными границами. Вернемся от этой теплофизической аналогии - к социально-экономическому состоянию глобального мира.

После 2008-го этот мир в значительной части своего объема - переохлажден. В качестве примера можно привести отрицательные процентные ставки Европейского Центрального банка, и призывы к жесткой энергетической экономии, звучащие на всех "климатических" конференциях.

В такой гомогенной среде становится экономически выгодна конденсация капель - т.е. сепарация неких капель с принципиально иными социально-экономическими правилами. Любая политическая пылинка, попавшая в глобальный мир, может привести к потере его гомогенности (или, выражаясь в стиле политологов - к сильному нарушению глобальности).

Самое время строить прогнозы о том, как конкретно это может случиться. В порядке эпилога - тематический фрагмент из книги "Одиссея креативной королевы" (2015-й год). Действие происходит уже после 2030-го (т.е. после точки катастрофы по версии ООН).

«Размышления над немыслимым». Доктор физики Картер Клеймор написал эту статью по материалам интернет-дискуссий со своим недавним студентом - Невиллом Кавендишем, эмигрировавшим из Британии в Меганезию.

«По статистике, - отмечал он, - в развитом обществе содержится около 5 процентов людей, сочетающих креативный потенциал в какой-либо практической области с нонконформизмом, т.е. деятельным неприятием общих социальных норм, ценностей, традиций и даже законов. Эти люди - проблема для общества, и правительства. Из них выходят изобретательные мафиози и создатели тоталитарных культов. Но из них же выходят гениальные ученые, великие артисты и проводники технических инноваций. Они - как социальный витамин».

Далее, автор пояснил, почему доля «креативных нонконформистов» (КНК) в обычном обществе так мала. Общество все время выявляет КНК, и рекрутирует некоторых для решения особых задач (о чем сказано выше), а лишних изгоняет. Так поддерживается равновесная доля таких субъектов: «социально-оптимальный уровень КНК-витамина».

После этого, доктор Клеймор сформулировал суть проблемы: «До сих пор общество не задумывалось, куда именно оно изгоняет тысячи лишних КНК. Считалось, что они или спиваются от безысходности, или погибают в криминальных разборках, или уезжают в периферийные нищие страны, где опять же спиваются или погибают. Никто всерьез не учитывал вероятность такой флуктуации, при которой КНК будут сконцентрированы в определенном ареале». Ниже автор кратко объяснил, почему эта вероятность довольно значительна, и констатировал: «В Океании сложилось немыслимое общество, где доля креативных нонконформистов (КНК) превышает 20 процентов. Ошибочно считать, что субъекты КНК по природе неспособны объединяться в целенаправленные структуры. История показывает, что такая способность у них даже выше чем у конформистов».

Автор привел хронику «Свинцовых Семидесятых» (шквала анархистского террора в Германии, Италии и Испании в 1970-е годы, и немного позже - во Франции). Парадокс: вчерашние студенты, преподаватели, и молодежь свободных мирных профессий очень быстро превратилась в скоординированное эффективное военизированное подполье, с которым пришлось воевать годами, применяя всю мощь ведущих государств Запада. Аналогия между «Свинцовыми Семидесятыми» и парой «Меганезийских войн» была очевидна. Несмотря на разницу театров боевых действий, Народный флот (точно как анархисты «Action Direct») никогда не пытался отстоять в бою территории, атакованные Международными силами. Нези бросали любой остров, но почти сразу наносили удар в непредсказуемой точке Тихого океана, сжигая контейнеровозы, либо супертанкеры, либо нефтяные платформы, либо морские порты, и причиняя за минуту убытки, исчисляемые сотнями миллионов долларов. И война захлебывалась…

«Но, - отметил далее доктор Клеймор, - главная угроза сложившемуся миропорядку не террористические качества структуры КНК, а ее экономико-продукционные качества. Военный терроризм (вплоть до атомного – как мы видели в январе), это лишь средство, которым т.н. «нези», или «новые канаки» защищают свою анти-системную мозаичную экономику, паразитирующую на побочных эффектах глобальной бюрократии. Конечно, глобальная бюрократия упорядочивает наш мир, но она тормозит научно-технический прогресс, и это главная проблема. В XXI веке в развитых странах образовался перекос занятости. На одного работника сферы производства реальных товаров приходится 20 работников сферы рекламы, сбыта, перераспределения и охраны». Доктор Клеймор не приводил своей личной оценки такому положению вещей, но давал прозрачный намек: «Такая структура занятости и роль бюрократии в западном мире интерпретируется соц-анархистами, как гегемония нахлебников, которые образуют большинство общества, и демократическим путем грабят реально-трудящееся меньшинство. Таким образом, соц-анархисты агитируют талантливую западную молодежь к миграции в Меганезию, где соотношение производственной и непроизводственной сферы не 1:20, а примерно 1:1. Аналогичная агитация направлена на привлечение ресурсов западного бизнеса».

https://www.proza.ru/2015/04/06/210

Такие дела. Конструктивные замечания и предположения -приветствуются.

Published on August 05, 2019 04:47

August 4, 2019

Исторический триллер о глобальном устойчивом развитии. Великая цель хомо-леммингов

Поговорим о доктрине "Устойчивого развития" (изобретенной Римским Клубом в 1970-х, и в исходной версии 1972-го года, под редакцией Денниса и Донеллы Медоуз называвшейся "Пределы роста"). Эта доктрина была полуофициально принята в качестве одного из догматов ООН в середине 1970-х, и то, что мы имеем сейчас, почти через полвека - является в значительной мере результатами тех шагов. То, что доктрина исчерпала себя, было ясно еще в 1997-м, когда Великий Азиатский кризис (обозначил начало краха международного экономического разделения по принципу: евро-американские страны-финансисты - азиатские страны-фабрики). Но ООН продолжала следовать доктрине, и в 2000-м приняла ЦРТ (цели развития тысячелетия - дурной, амбициозный план для достижения к 2015-му году)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Цели_развития_тысячелетия

Суть (вкратце): построить на всей планете почти рай из книжки для церковной школы.

Кризис 2008-го и Великая рецессия похоронили этот план, но вместо того, чтобы немного подумать, ООН в 2015-м на Генеральной Ассамблее приняла новый дурной план: ЦУР (цели устойчивого развития) или SDG (Sustainable Development Goals).

https://ru.wikipedia.org/wiki/Цели_устойчивого_развития

http://www.globalcompact.ru/about/sdgs/

http://makingsense.rbc.ru/sdgs

Суть (вкратце): опять построить на всей планете почти рай из книжки для церковной школы.

Ладно. А теперь смотрим, что было в модели Д. и Д. Медоуз "Пределы роста" 1972-го, на которую как бы опирается ЦУР.

Модель довольно простая, она в основном по сути повторяет модель Томаса Мальтуса 1798-го, но у Денниса и Донеллы Медоуз в 1972-м уже был компьютер, так что они могли учитывать несколько больше переменных и параметров.

Конспективное описание обеих моделей представлено в Википедии.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Мальтузианская_модель_роста

https://ru.wikipedia.org/wiki/Пределы_роста

Итак:

Модель World3 (1972 года) рассчитывала 9 основных переменных:

1. невозобновляемые ресурсы;

2. промышленный капитал;

3. сельскохозяйственный капитал;

4. капитал сферы услуг;

5. свободная земля;

6. сельхозугодья;

7. городская и промышленная земля;

8. неудаляемые загрязнители;

9. народонаселение.

Основные переменные были связаны между собой 16 нелинейными дифференциальными уравнениями, а в вычислениях участвовало более 30 вспомогательных переменных и внешних параметров.

По итогам было представлено 12 сценариев развития человечества до 2100-го года.

Кратко пройдемся по ним.

Модели с 1-й по 5-ю показывают сценарий для развития без ограничения рождаемости.

1-я (без дополнительных факторов) приводит к тотальной нищете и голоду.

2-я (с гипотетическим фактором удвоения ресурса полезных ископаемых) все равно приводит к тому же самому.

3-я, 4-я, 5-я (с гипотетическими факторами в стиле НФ: неограниченные источники энергии и неограниченные возможности синтеза продовольствия) все-таки приводят к катастрофе и нищете, но без голода.

Модели с 6-й по 11-ю показывают сценарии с ограничением рождаемости. Все кроме 7-й (где исключен экологический контроль) дают неплохой результат. Даже 12-я модель (где меры по контролю рождаемости отложены на 2000-й год) выглядит неплохо.

Оптимальный сценарий достигается в 10-й модели (предполагающей активное ограничение рождаемости на уровне естественной убыли 1975 года, ограничение капитальных инвестиций, и контроль загрязнений окружающей среды). Там результат: немедленная стабилизация населения с последующим достижением высокого уровня потребления.

В общем - логично: если не плодить нищету и не надувать финансовые пузыри - то можно жить весьма благополучно.

Ремарка: Д. и Д. Медоуз не рассматривали сценарии с освоением космоса и заселением других (помимо Земли) космических объектов. Они также не рассматривали возможности генной модификации человека и заселение территорий/акваторий, которые непригодны для обыкновенного не модифицированного человека. При отсутствии таких факторов, модели "Пределов роста" видимо в общих чертах адекватны.

Теперь с любопытством смотрим на программу ЦУР, на официальном сайте ООН.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/

И видим там анонс: "ЮНИСЕФ: поддержка семей выгодна обществу.

20 Jul 2019

"Оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, поощрение грудного кормления, пособия на детей и доступное дошкольное воспитание – такие меры вносят огромный вклад в социально-экономическое развитие общества. В Детском фонде ООН призывают бизнес и правительства пересмотреть..."

Открываем полный материал по этому анонсу:

https://news.un.org/ru/story/2019/07/1359651

(далее цитата ООН)

"ЮНИСЕФ: поддержка семей выгодна обществу.

Ольга, Андрей и их трехлетняя дочка Юля. Супруги хотели бы иметь больше детей, но финансовые возможности не позволяют.

19 июля 2019

Цели в области устойчивого развития

Оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, поощрение грудного кормления, пособия на детей и доступное дошкольное воспитание – такие меры вносят огромный вклад в социально-экономическое развитие общества. В Детском фонде ООН призывают бизнес и правительства пересмотреть свой подход и инвестировать в политику по поддержке семьи. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) представил рекомендации, основанные на новейших исследованиях роли политики, ориентированной на семью.

«Первые годы жизни – критически важный период для развития детей, - напоминает Исполнительный директор Детского фонда Генриетта Фор. - Поэтому-то частные компании и правительства должны кардинальным образом пересмотреть свою политику и практику в области поддержки семьи и не жалеть средств на меры, которые будут способствовать не только полноценному умственному развитию детей, но и укреплению связи между родителями и детьми, а это, в свою очередь, даст огромные социальные и экономические преимущества».

При этом в глобальном масштабе большинство семей не получают от работодателей необходимой поддержки.

Оплачиваемый декретный отпуск должен составлять от шести месяцев до года

В ЮНИСЕФ считают, что оба родителя должны иметь возможность взять как минимум шестимесячный оплачиваемый отпуск по уходу за ребенку, причем мамы должны находиться с малышом не меньше 18 недель. Но стремиться нужно к тому, чтобы такой отпуск составлял 12 месяцев. Согласно имеющимся данным, в странах с низким и средним доходом увеличение размера оплачиваемого отпуска лишь на месяц на 13 процентов снижает уровень детской смертности... Все семьи с детьми имеют право на пособия Еще одна рекомендация ВОЗ – увеличить пособия на детей. По последним данным, в мировом масштабе такие пособия получает лишь треть семей. Хуже всего дело обстоит в африканских странах – там материальную помощь получают лишь 16 процентов семей с детьми, в Азии – 28 процентов, зато в Европе и Центральной Азии этот показатель достигает 88 процентов."

(конец цитаты ООН)

Немая сцена. Ну не дебилы ли составили эти ЦУР?

В моделях Д. и Д. Медоуз "Пределы роста" 1972-го, на которые как бы опирается ЦУР, черным по белому сказано: высокая рождаемость это единственный абсолютно не компенсируемый разрушительный фактор, который безусловно ведет современную человеческую цивилизацию к ресурсной катастрофе.

А в плане ЦУР предлагается (по сути) всем фертильным - плодиться активнее, а всем экономически состоятельным - экономить сильнее, чтобы содержать экспоненциально плодящихся.

Похоже, что командиры там в ООН перепутали модель "Пределы роста" и книжку-библию:

"И сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю" (Бытие 1:28)

В общем, предсказуемая путаница в умах субъектов, которые увлекаются экономически необоснованными проектами построения христианского рая на отдельно взятой планете.

Еще один штрих к Целям Устойчивого Развития ООН.

Своеобразным генеральным консультантом подрядчиком ООН по теме ЦУР/SDG c 2012 года является организация SDSN (Sustainable Development Solutions Network). Возглавляет эту лавочку - персонаж из топ-100 влиятельных людей мира - Джеффри Сакс (Jeffrey Sachs). Этот субъект сделал себе состояние и авторитет на том, что все предложенные им (а нередко также возглавляемый им) грандиозные проекты - проваливались, приводя к отвратительным социально-экономическим последствиям, но Джеффри Сакс каждый раз умудрялся устроить так, чтобы виноватым считался кто-то другой.

В общем: если какой-то глобальный проект надо провалить с максимумом негативных последствий - зовите Джеффри Сакса на должность топ-менеджера. Он устроит все это.

Вместо эпилога: уже более 100 лет в обществе бытует миф о массовых самоубийствах леммингов. Якобы когда численность этих зверьков зашкаливает, из их рядов выделяется лемминг-проводник, который ведет стадо к пропасти, куда лемминги последовательно падают и погибают. Вроде бы, впервые этот миф опубликован в Детской энциклопедии 1908 года под редакцией Артура Ми. Авторам показалось, что версия массового суицида лучше всего объясняет, почему лемминги за короткий срок в начале приполярного лета заполняют территорию, а затем вдруг в основном куда-то пропадают.

На самом деле причина - не какой-то целенаправленный массовый суицид в обычном смысле, а спонтанный ресурсный суицид, состоящий в том, что зверьки, экспоненциально размножаясь, исчерпывают свою пищевую базу и одновременно создают пищевую базу для паразитов и хищников - истребителей. В какой-то момент оказывается, что пищи для леммингов осталось очень мало, зато истребителей леммингов очень много. И наступает 16-я буква эллинского алфавита.

Постскриптум: в детской энциклопедии 2108-го года, возможно, будет фигурировать некий проводник хомолеммингов по направлению к пропасти. Этакий злой клоун, как в триллере Стивена Кинга "ОНО"

"— А шарик? У меня есть красные, и зеленые, и желтые, и голубые...

— А они летают?

— Они летают, Джорджи, — прорычало ОНО, — они летают, и когда ты спустишься сюда со мной, ты тоже полетишь." (с) Стивен Кинг

Но мы-то с вами сейчас знаем, что злые клоуны - просто антураж. Усредненные люди в современных государствах - сами себе шапито, и способны методом внутреннего подряда, без наемных клоунов, вырыть себе пропасть для массового ресурсного суицида. Так что изучаем 16-ю букву.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Цели_развития_тысячелетия

Суть (вкратце): построить на всей планете почти рай из книжки для церковной школы.

Кризис 2008-го и Великая рецессия похоронили этот план, но вместо того, чтобы немного подумать, ООН в 2015-м на Генеральной Ассамблее приняла новый дурной план: ЦУР (цели устойчивого развития) или SDG (Sustainable Development Goals).

https://ru.wikipedia.org/wiki/Цели_устойчивого_развития

http://www.globalcompact.ru/about/sdgs/

http://makingsense.rbc.ru/sdgs

Суть (вкратце): опять построить на всей планете почти рай из книжки для церковной школы.

Ладно. А теперь смотрим, что было в модели Д. и Д. Медоуз "Пределы роста" 1972-го, на которую как бы опирается ЦУР.

Модель довольно простая, она в основном по сути повторяет модель Томаса Мальтуса 1798-го, но у Денниса и Донеллы Медоуз в 1972-м уже был компьютер, так что они могли учитывать несколько больше переменных и параметров.

Конспективное описание обеих моделей представлено в Википедии.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Мальтузианская_модель_роста

https://ru.wikipedia.org/wiki/Пределы_роста

Итак:

Модель World3 (1972 года) рассчитывала 9 основных переменных:

1. невозобновляемые ресурсы;

2. промышленный капитал;

3. сельскохозяйственный капитал;

4. капитал сферы услуг;

5. свободная земля;

6. сельхозугодья;

7. городская и промышленная земля;

8. неудаляемые загрязнители;

9. народонаселение.

Основные переменные были связаны между собой 16 нелинейными дифференциальными уравнениями, а в вычислениях участвовало более 30 вспомогательных переменных и внешних параметров.

По итогам было представлено 12 сценариев развития человечества до 2100-го года.

Кратко пройдемся по ним.

Модели с 1-й по 5-ю показывают сценарий для развития без ограничения рождаемости.

1-я (без дополнительных факторов) приводит к тотальной нищете и голоду.

2-я (с гипотетическим фактором удвоения ресурса полезных ископаемых) все равно приводит к тому же самому.

3-я, 4-я, 5-я (с гипотетическими факторами в стиле НФ: неограниченные источники энергии и неограниченные возможности синтеза продовольствия) все-таки приводят к катастрофе и нищете, но без голода.

Модели с 6-й по 11-ю показывают сценарии с ограничением рождаемости. Все кроме 7-й (где исключен экологический контроль) дают неплохой результат. Даже 12-я модель (где меры по контролю рождаемости отложены на 2000-й год) выглядит неплохо.

Оптимальный сценарий достигается в 10-й модели (предполагающей активное ограничение рождаемости на уровне естественной убыли 1975 года, ограничение капитальных инвестиций, и контроль загрязнений окружающей среды). Там результат: немедленная стабилизация населения с последующим достижением высокого уровня потребления.

В общем - логично: если не плодить нищету и не надувать финансовые пузыри - то можно жить весьма благополучно.

Ремарка: Д. и Д. Медоуз не рассматривали сценарии с освоением космоса и заселением других (помимо Земли) космических объектов. Они также не рассматривали возможности генной модификации человека и заселение территорий/акваторий, которые непригодны для обыкновенного не модифицированного человека. При отсутствии таких факторов, модели "Пределов роста" видимо в общих чертах адекватны.

Теперь с любопытством смотрим на программу ЦУР, на официальном сайте ООН.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/

И видим там анонс: "ЮНИСЕФ: поддержка семей выгодна обществу.

20 Jul 2019

"Оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, поощрение грудного кормления, пособия на детей и доступное дошкольное воспитание – такие меры вносят огромный вклад в социально-экономическое развитие общества. В Детском фонде ООН призывают бизнес и правительства пересмотреть..."

Открываем полный материал по этому анонсу:

https://news.un.org/ru/story/2019/07/1359651

(далее цитата ООН)

"ЮНИСЕФ: поддержка семей выгодна обществу.

Ольга, Андрей и их трехлетняя дочка Юля. Супруги хотели бы иметь больше детей, но финансовые возможности не позволяют.

19 июля 2019

Цели в области устойчивого развития

Оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, поощрение грудного кормления, пособия на детей и доступное дошкольное воспитание – такие меры вносят огромный вклад в социально-экономическое развитие общества. В Детском фонде ООН призывают бизнес и правительства пересмотреть свой подход и инвестировать в политику по поддержке семьи. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) представил рекомендации, основанные на новейших исследованиях роли политики, ориентированной на семью.

«Первые годы жизни – критически важный период для развития детей, - напоминает Исполнительный директор Детского фонда Генриетта Фор. - Поэтому-то частные компании и правительства должны кардинальным образом пересмотреть свою политику и практику в области поддержки семьи и не жалеть средств на меры, которые будут способствовать не только полноценному умственному развитию детей, но и укреплению связи между родителями и детьми, а это, в свою очередь, даст огромные социальные и экономические преимущества».

При этом в глобальном масштабе большинство семей не получают от работодателей необходимой поддержки.

Оплачиваемый декретный отпуск должен составлять от шести месяцев до года

В ЮНИСЕФ считают, что оба родителя должны иметь возможность взять как минимум шестимесячный оплачиваемый отпуск по уходу за ребенку, причем мамы должны находиться с малышом не меньше 18 недель. Но стремиться нужно к тому, чтобы такой отпуск составлял 12 месяцев. Согласно имеющимся данным, в странах с низким и средним доходом увеличение размера оплачиваемого отпуска лишь на месяц на 13 процентов снижает уровень детской смертности... Все семьи с детьми имеют право на пособия Еще одна рекомендация ВОЗ – увеличить пособия на детей. По последним данным, в мировом масштабе такие пособия получает лишь треть семей. Хуже всего дело обстоит в африканских странах – там материальную помощь получают лишь 16 процентов семей с детьми, в Азии – 28 процентов, зато в Европе и Центральной Азии этот показатель достигает 88 процентов."

(конец цитаты ООН)

Немая сцена. Ну не дебилы ли составили эти ЦУР?

В моделях Д. и Д. Медоуз "Пределы роста" 1972-го, на которые как бы опирается ЦУР, черным по белому сказано: высокая рождаемость это единственный абсолютно не компенсируемый разрушительный фактор, который безусловно ведет современную человеческую цивилизацию к ресурсной катастрофе.

А в плане ЦУР предлагается (по сути) всем фертильным - плодиться активнее, а всем экономически состоятельным - экономить сильнее, чтобы содержать экспоненциально плодящихся.

Похоже, что командиры там в ООН перепутали модель "Пределы роста" и книжку-библию:

"И сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю" (Бытие 1:28)

В общем, предсказуемая путаница в умах субъектов, которые увлекаются экономически необоснованными проектами построения христианского рая на отдельно взятой планете.

Еще один штрих к Целям Устойчивого Развития ООН.

Своеобразным генеральным консультантом подрядчиком ООН по теме ЦУР/SDG c 2012 года является организация SDSN (Sustainable Development Solutions Network). Возглавляет эту лавочку - персонаж из топ-100 влиятельных людей мира - Джеффри Сакс (Jeffrey Sachs). Этот субъект сделал себе состояние и авторитет на том, что все предложенные им (а нередко также возглавляемый им) грандиозные проекты - проваливались, приводя к отвратительным социально-экономическим последствиям, но Джеффри Сакс каждый раз умудрялся устроить так, чтобы виноватым считался кто-то другой.

В общем: если какой-то глобальный проект надо провалить с максимумом негативных последствий - зовите Джеффри Сакса на должность топ-менеджера. Он устроит все это.

Вместо эпилога: уже более 100 лет в обществе бытует миф о массовых самоубийствах леммингов. Якобы когда численность этих зверьков зашкаливает, из их рядов выделяется лемминг-проводник, который ведет стадо к пропасти, куда лемминги последовательно падают и погибают. Вроде бы, впервые этот миф опубликован в Детской энциклопедии 1908 года под редакцией Артура Ми. Авторам показалось, что версия массового суицида лучше всего объясняет, почему лемминги за короткий срок в начале приполярного лета заполняют территорию, а затем вдруг в основном куда-то пропадают.

На самом деле причина - не какой-то целенаправленный массовый суицид в обычном смысле, а спонтанный ресурсный суицид, состоящий в том, что зверьки, экспоненциально размножаясь, исчерпывают свою пищевую базу и одновременно создают пищевую базу для паразитов и хищников - истребителей. В какой-то момент оказывается, что пищи для леммингов осталось очень мало, зато истребителей леммингов очень много. И наступает 16-я буква эллинского алфавита.

Постскриптум: в детской энциклопедии 2108-го года, возможно, будет фигурировать некий проводник хомолеммингов по направлению к пропасти. Этакий злой клоун, как в триллере Стивена Кинга "ОНО"

"— А шарик? У меня есть красные, и зеленые, и желтые, и голубые...

— А они летают?

— Они летают, Джорджи, — прорычало ОНО, — они летают, и когда ты спустишься сюда со мной, ты тоже полетишь." (с) Стивен Кинг

Но мы-то с вами сейчас знаем, что злые клоуны - просто антураж. Усредненные люди в современных государствах - сами себе шапито, и способны методом внутреннего подряда, без наемных клоунов, вырыть себе пропасть для массового ресурсного суицида. Так что изучаем 16-ю букву.

Published on August 04, 2019 03:16

August 3, 2019

Как я влип в башню климатического Саурона и узнал о Целях Устойчивого Развития ООН

Альтернативный сюжет "17 мгновений весны". Штирлиц не сумел выкрутится из истории с чемоданом, содержащим гаджет радистки Кэт, и теперь его (Не чемодан, не гаджат, а Штирлица) ранним утром ведут на расстрел по коридору застенков SD. В кадре возникает настенный календарь и текущий лист "26 марта, понедельник". Голос Копеляна за кадром: "Штирлиц подумал о том, что 26 это удвоенное несчастливое число 13, что вчера в Берлине прошел дождь, что на расстрельном дворе наверняка мокрая грязь, не убранная, поскольку дворники призваны на фронт, и пришел к выводу, что неделя начинается из рук вон плохо".

Это был пролог. В реальном времени неделя не начинается, а заканчивается. В этот субботний день меня отвлек от завтрака звонок друга:

"Эй, бро, ты знаешь, что попал в российскую главу проскрипционного списка SD".

"Какое, на хрен, SD?" - вежливо удивился я, припомнив, что SD (SicherheitsDienst) прекратила свое существование вместе с Третьим Рейхом, в 1945-м, а еще на год раньше Вермахт отступил из краев, где я сейчас обитаю.

Тут друг кратко объяснил, что это не то SD, которое SicherheitsDienst, а то SD, которое Sustainable development (в смысле - Устойчивое Развитие, как его понимает ООН).

О доктрине "Устойчивого развития" (изобретенной Римским Клубом в 1970-х) я конечно знал, и даже комментировал. О том, что эта доктрина полуофициально принята в качестве одного из догматов ООН я тоже знал. Теперь я узнал, что Генеральном секретаре ООН с 2012-го работает организация SDSN (Sustainable Development Solutions Network), цели которой, SDG (Sustainable Development Goals) утверждены в 2015-м Генеральной Ассамблеей ООН. Возглавляет эту сомнительную лавочку при Генсеке ООН самая нелепая фигура в топ-100 влиятельных людей мира - Джеффри Сакс (Jeffrey Sachs), воплощенный архетип злого клоуна.

Но это отдельная любопытная тема. а сейчас - о проскрипционном списке SD, где я оказался (внимание, готовьтесь смеяться) между Владимиром Путиным (президентом РФ) и Борисом Соколовым (историком, публицистом и экспертом по "Мастеру и Маргарите").

Теперь ссылка собственно на проскрипционный список.

"Русскоязычные отрицатели глобального потепления" 2019-08-02

https://ru-polit.livejournal.com/18489966.html

Список называется "банда отрицателей", и опубликован в таком виде:

* Юлия Латынина ("Эхо Москвы"), журналист и писатель — фанатичная и непримиримая отрицательница, которую, кажется, вполне можно назвать знаковой фигурой среди российский отрицателей, чуть ли не их знаменем.

* Сергей Алексеев, председатель Комитета ТПП РФ по природопользованию и экологии [3]

* Алексей Алексенко, научный редактор Forbes [4] (не «топорный» отрицатель, однако дезинформатор общественности по данной теме)

** Издание "Сноб.ру", в котором указанный сквозящий отрицательством материал упомянутого г-на Алексенко вышел как редакционный (чего стоит одно только утверждение из него, что Антарктика якобы, в отличие от Арктики, не оттаивает)

** Издание "Новые Известия" [5]

* Игорь Ананских, депутат Государственной думы [6]

* Андрей Буровский, писатель, историк и философ [7]

* Александр Городницкий, поэт, бард, геофизик-океанолог [8]

* Владимир Котляков, академик РАН, научный руководитель Института географии РАН, почётный президент Русского географического общества [9]

* Геннадий Матишов, академик РАН, научный руководитель Южного научного центра РАН [10]

** По некоторым сведениям, всего в РАН имеется порядка 26 отрицателей [9]

* Владимир Павленко, доктор политических наук, член Президиума Академии геополитических проблем [11]

* Владимир Полеванов, доктор геолого-минералогических наук, академик РАЕН, бывший вице-премьер правительства России [6]

* Борис Порфирьев, член Президиума РАН, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН [12]

* Владимир Путин, президент РФ [6]

* Алекс Розов, писатель-фантаст (в ЖЖ alex-rozoff) [5]

* Борис Соколов, писатель и историк, доктор филологических наук [13]

(в квадратных скобках - номера доказательных материалов, приведены в тексте по ссылке).

Вот в такую странную компанию я влип за свои публикации о климатическом алармизме.

Не могу удержаться, и процитирую из сюр-романа Владимира Войновича «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» маленький фрагмент насчет странных компаний.

"Несколько минут спустя капитан провожал старика до ворот как самого почетного гостя. На лавочке у ворот действительно сидела старая женщина. Она держала на коленях рваную плетеную кошелку и смотрела прямо перед собой. Сразу было видно, что ожидание есть привычное ее состояние. Минуты и часы ожидания она заполняла обычно перечислением великих людей, которых дал миру ее народ. Сейчас она смотрела прямо перед собой и, загибая пальцы, бормотала:

– …Маркс, Эйнштейн, Спиноза, Троцкий, Свердлов, Ротшильд…

– Циля, – сказал ей Сталин, – я хочу познакомить тебя с этим молодым человеком. Это очень интересный молодой человек.

– Он еврей? – оживилась Циля.

– Он не еврей, но очень интересный молодой…

– Ох! – потеряв к Миляге интерес, покачала головой Циля. – Что у тебя за дурная привычка? Как только приезжаем на новое место, ты сразу идешь к этим гоям. Неужели ты не можешь найти себе другую компанию?

– Циля, ты напрасно так говоришь. Это очень хороший молодой человек. Он даже немножко лучше того, который был в Гомеле. Потому что тот, который был в Гомеле, держал меня в тюрьме трое суток, и трое суток я ему объяснял, почему меня нельзя держать в тюрьме. А этот понял все сразу".

Дело в том, что, оказывается, это обновленный и уточненный список, предыдущий был такой, причем я там уже в странной компании:

"Русскоязычные отрицатели глобального потепления" 2019-07-01

https://ru-polit.livejournal.com/18265151.html

В новой уточненной публикации списка "банды отрицателей" дана объясняющая ссылка на статью:

"Как банда отрицателей науки ведет человечество к гарантированной трагедии"

(Джеффри Сакс, 13.08.2018)

https://www.ipg-journal.io/rubriki/ehkologija-i-ustoichivoe-razvitie/statja/show/izmenenie-klimata-kakoi-bred-597/

В общем, вот так из рук вон плохо заканчивается неделя. Похоже, придется мне (в силу сложившихся обстоятельств) более детально обрисовать деятельность SD (не того, которое было в Третьем Рейхе, а того, которое сейчас в ООН).

Пока я не обрисовал, приведу любопытный материал по этому поводу.

"Устойчивое недоразвитие" 17.08.2018