Александр Александрович Розов's Blog, page 315

August 22, 2019

Маниакальная водородная энергетика. Как превратить Европу в одну большую бомбу.

22.08.2019 "Новые технологии для защиты климата: возобновляемая энергетика производит "зеленый водород", чтобы он заменял дизель на транспорте, природный газ в отоплении и уголь в металлургии... В Германии сооружается крупнейшая в мире установка по его производству методом электролиза и стартует эксперимент по частичному замещению водородом природного газа в отоплении жилья. Над этим же, над заменой метана на H2 в газопроводной сети, работают и в Великобритании. В Нидерландах и Бельгии собираются протестировать речное судно на водородном топливе и создать для него систему заправки. В Австрии три ведущих концерна готовят сразу несколько совместных пилотных проектов, в том числе по использованию водорода вместо угля при производстве стали... Два пока единственных в мире водородных поезда Coradia iLint эксплуатируются именно в Германии... До конца 2021 года на этой не электрифицированной железнодорожной линии на северо-западе страны в федеральной земле Нижняя Саксония собираются полностью отказаться от дизельных локомотивов, заменив их на 14 поездов, вырабатывающих электроэнергию в топливных элементах в ходе химической реакции между водородом и кислородом... Превратить территорию между Кёльном и Бонном в модельный регион по внедрению H2, в том числе как топлива для автобусов, грузовых и легковых автомобилей, возможно - для судов, ведь Рейн в непосредственной близости... В третьем по размерам британском городе Лидсе энергетическая компания Northern Gas Networks готовит пилотный проект под многозначительным названием H21, который схож с тем, что проводится в немецком Гентхине, но значительно превосходит его по масштабам. Конечная цель: во всем городе полностью перевести отопление с природного газа, метана, на водород".

https://p.dw.com/p/3OGcU

Теперь вспомним о химии. Смесь водорода с воздухом - крайне пожароопасна и взрывоопасна в диапазоне концентраций водорода примерно от 4 до 75 объемных процентов. Эти смеси самовоспламеняется при температуре чуть выше 500 Цельсия. При комнатной температуре смесь взрывается даже от очень слабых инициирующих источников - достаточно искры с энергией 17 микроджоулей. В присутствие некоторых металлов водород самовоспламеняется даже при комнатной температуре. Опасность водорода усугубляется его высокой способностью к диффузии, в частности, сквозь металлические стенки (оболочки газгольдеров и баллонов).

Значит ли это. что от водорода, как топлива, следовало бы вообще отказаться?

Разумеется, нет оснований отказываться вообще. У водорода. как топлива есть ряд ценных свойств: высокая удельная теплота сгорания (120 МДж/кг - т.е. втрое выше чем у бензина), при абсолютной нейтральности и безвредности продукта сгорания (обычная вода).

Но массовое непрофессиональное применение водорода, как топлива (а именно об этом идет речь в маниакальных европейских проектах перехода на водородную энергетику) неминуемо приведет к несчастным случаям, типичным для ошибочных действий с взрывоопасными веществами.

Хватит ли здравого смысла у европейских политических лидеров, коммерческих менеджеров, и социальных авторитетов, чтобы не превращать общественный транспорт и газовую сеть в гирлянды бомб во взведенном состоянии? Время покажет.

А пока - еще одна любопытная деталь. касающаяся массового применения водорода, о которой я детально говорил тут:

"Водородные дирижабли: вымершие динозавры или зачеркнутый перспективный транспорт?"

https://alex-rozoff.livejournal.com/63273.html

Процитирую:

Рынок воздушных перевозок к тому времени (середина 1920-х) уже сформировался. Большие водородные дирижабли строились крупными сериями. Они были технологичны, сравнительно дешевы, экономичны в эксплуатации по топливу и по обслуживанию (поскольку, имея вертикальный взлет и посадку не требовали сложной наземной инфраструктуры), комфортабельны (поскольку могли нести широкую пассажирскую гондолу, несравнимо более просторную чем салоны современных авиалайнеров, и достаточно безопасны.

Повторим это. Водородные дирижабли были достаточно безопасны.

Но как же взрывоопасный несущий газ - водород?

А вот как: о взрывоопасности водорода всем было известно, поэтому к водороду добавлялся ингибитор горения - пропилен. Дешевый углеводород, который крупнотоннажно производится и до сих пор является сырьем для производства пластика - полипропилена.

Вспомним историю цеппелина LZ-76, сбитого над Британией осенью 1916-го. Он не взорвался, хотя в него сначала попал снаряд, а затем, после вынужденной посадки на территории противника, экипаж пытался уничтожить его методом поджога.

Запрет на водород, как несущий газ для дирижаблей (введенный после пожара дирижабля LZ 129 «Hindenburg») в наше время выглядит уже запредельной нелепостью, поскольку развивается водородная (экологически чистая) энергетика. На водород, как топливо, переводятся автомобили. автобусы, и в ближайшей перспективе даже... Авиалайнеры.

Абсурд. Авиалайнер с криогенными топливными баками, заполненными жидким водородом без ингибитора горения (разумеется - ведь водород там должен интенсивно гореть) считаются не огнеопасными.

А дирижабли с оболочкой заполненной водородом с ингибитором горения - будто бы огнеопасны.

Не поря ли что-то сделать с этим, и прекратить театр абсурда, продолжающийся исключительно ради выгоды альянсов авиаперевозчиков, авиастроительных компаний, авиа-лизинговых компаний и компаний-эксплуатантов аэродромов?

Мне представляется, что уж если идти на риск пожаров/взрывов и вводить водород в массовое непрофессиональное применение на густонаселенной территории, то логично начинать не с топливного водорода, а с менее опасного частично-ингибированного водорода, как несущего газа в дирижаблях.

Но. посмотрим, как рассудит история.

https://p.dw.com/p/3OGcU

Теперь вспомним о химии. Смесь водорода с воздухом - крайне пожароопасна и взрывоопасна в диапазоне концентраций водорода примерно от 4 до 75 объемных процентов. Эти смеси самовоспламеняется при температуре чуть выше 500 Цельсия. При комнатной температуре смесь взрывается даже от очень слабых инициирующих источников - достаточно искры с энергией 17 микроджоулей. В присутствие некоторых металлов водород самовоспламеняется даже при комнатной температуре. Опасность водорода усугубляется его высокой способностью к диффузии, в частности, сквозь металлические стенки (оболочки газгольдеров и баллонов).

Значит ли это. что от водорода, как топлива, следовало бы вообще отказаться?

Разумеется, нет оснований отказываться вообще. У водорода. как топлива есть ряд ценных свойств: высокая удельная теплота сгорания (120 МДж/кг - т.е. втрое выше чем у бензина), при абсолютной нейтральности и безвредности продукта сгорания (обычная вода).

Но массовое непрофессиональное применение водорода, как топлива (а именно об этом идет речь в маниакальных европейских проектах перехода на водородную энергетику) неминуемо приведет к несчастным случаям, типичным для ошибочных действий с взрывоопасными веществами.

Хватит ли здравого смысла у европейских политических лидеров, коммерческих менеджеров, и социальных авторитетов, чтобы не превращать общественный транспорт и газовую сеть в гирлянды бомб во взведенном состоянии? Время покажет.

А пока - еще одна любопытная деталь. касающаяся массового применения водорода, о которой я детально говорил тут:

"Водородные дирижабли: вымершие динозавры или зачеркнутый перспективный транспорт?"

https://alex-rozoff.livejournal.com/63273.html

Процитирую:

Рынок воздушных перевозок к тому времени (середина 1920-х) уже сформировался. Большие водородные дирижабли строились крупными сериями. Они были технологичны, сравнительно дешевы, экономичны в эксплуатации по топливу и по обслуживанию (поскольку, имея вертикальный взлет и посадку не требовали сложной наземной инфраструктуры), комфортабельны (поскольку могли нести широкую пассажирскую гондолу, несравнимо более просторную чем салоны современных авиалайнеров, и достаточно безопасны.

Повторим это. Водородные дирижабли были достаточно безопасны.

Но как же взрывоопасный несущий газ - водород?

А вот как: о взрывоопасности водорода всем было известно, поэтому к водороду добавлялся ингибитор горения - пропилен. Дешевый углеводород, который крупнотоннажно производится и до сих пор является сырьем для производства пластика - полипропилена.

Вспомним историю цеппелина LZ-76, сбитого над Британией осенью 1916-го. Он не взорвался, хотя в него сначала попал снаряд, а затем, после вынужденной посадки на территории противника, экипаж пытался уничтожить его методом поджога.

Запрет на водород, как несущий газ для дирижаблей (введенный после пожара дирижабля LZ 129 «Hindenburg») в наше время выглядит уже запредельной нелепостью, поскольку развивается водородная (экологически чистая) энергетика. На водород, как топливо, переводятся автомобили. автобусы, и в ближайшей перспективе даже... Авиалайнеры.

Абсурд. Авиалайнер с криогенными топливными баками, заполненными жидким водородом без ингибитора горения (разумеется - ведь водород там должен интенсивно гореть) считаются не огнеопасными.

А дирижабли с оболочкой заполненной водородом с ингибитором горения - будто бы огнеопасны.

Не поря ли что-то сделать с этим, и прекратить театр абсурда, продолжающийся исключительно ради выгоды альянсов авиаперевозчиков, авиастроительных компаний, авиа-лизинговых компаний и компаний-эксплуатантов аэродромов?

Мне представляется, что уж если идти на риск пожаров/взрывов и вводить водород в массовое непрофессиональное применение на густонаселенной территории, то логично начинать не с топливного водорода, а с менее опасного частично-ингибированного водорода, как несущего газа в дирижаблях.

Но. посмотрим, как рассудит история.

Published on August 22, 2019 14:22

Мир мертвых денег. Взбесившийся банковский мультипликатор. Минусовой процент рулит.

21 августа 2019. "Ипотеку в Дании выдают под отрицательные проценты. Как это возможно?

https://www.bbc.com/russian/features-49397382

"Датский Jyske Bank - третий по величине банк страны - предлагает ипотечные кредиты по ставке минус 0,5% годовых, то есть фактически будет приплачивать заемщикам, решившим купить новое жилье. Это первый случай в мировой практике, когда ипотеку выдают под отрицательные проценты - то есть каждый месяц остаток по кредиту будет уменьшаться на сумму, превышающую ежемесячный платеж. Таким образом, чтобы полностью вернуть кредит, нужно будет заплатить банку меньше, чем ты изначально брал взаймы. Отрицательная ставка предлагается тем, кто берет ипотеку сроком до 10 лет, и зафиксирована в договоре - то есть на протяжении всего этого периода банк не имеет права менять условия кредита и увеличивать платежи." Разъяснения банка опубликованы тут:

https://www.jyskebank.dk/bolig/nyheder/realkredit-med-negativ-rente

Еще одно событие в тот же день: 21 августа 2019. "Германия впервые продает 30-летние займы под негативные проценты. В среднем гособлигации Германии сроком на 30 лет продаются под минус 0,11 процента, сообщило Финансовое агентство ФРГ. Германия впервые выпустила облигации государственного займа с 30-летним сроком действия с негативными процентами. На аукционе общим объемом 824 млн евро средний показатель доходности немецких гособлигаций равняется -0,11 процента, сообщило в среду, 21 августа, Финансовое агентство Федеративной Республики Германия (Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH). Негативные проценты означают, что инвесторы платят за возможность одолжить деньги германскому государству. Нарастающая в последнее время тревога на финансовых рынках, связанная с риском новой всемирной рецессии, побуждает инвесторов вкладывать средства в считающиеся надежными государственные облигации ФРГ."

https://p.dw.com/p/3OGt5

Можно вглядываться в эти цифры и искать экономический здравый смысл - но его там нет.

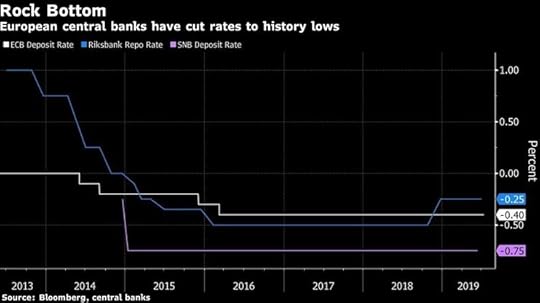

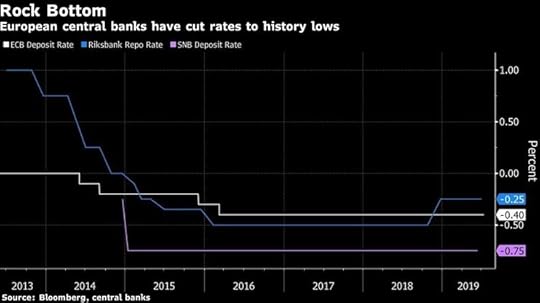

Можно вглядываться в эту картинку - там тоже нет экономического здравого смысла.

Но финансовый здравый смысл там есть:

(цитата - комментарий к картинке) Рост мировой экономики замедляется, а отрицательные ставки сохраняются. Но чем дольше они сохраняются, тем громче раздается критика. Им приписывают вину за ослабление банков, экспроприацию у вкладчиков, поддержание умирающих компаний на плаву и небезопасный рост корпоративного долга и цен на активы. Центробанки признают, что они неидеальны, но они также уверены в том, что их действия позволили предотвратить дефляцию и поддержать рост. Риск заключается в том, что отрицательные ставки станут постоянными. Этот страх преследует банки, которые не смогут с легкостью переложить расходы - по сути, сбор за свои свободные денежные средства - на своих розничных вкладчиков.

"Я бы никогда не сказал, что нельзя переходить на отрицательные ставки - на короткий срок можно себе позволить все, - ранее в этом месяце заявил председатель совета директоров UBS и бывший чиновник ЕЦБ Аксель Вебер. - Это как погружение под воду. Можно оставаться под водой какое-то время, но нельзя остаться там навсегда".

По оценке экономиста Deutsche Bank Дэвида Фолкертса-Ландау, из-за этой политики банки еврозоны теряли ежегодно около $8 млрд. Главный исполнительный директор Nordea Bank Каспер фон Коскулл назвал это "опасной средой, которая фактически душит участников банковского рынка Европы".

Отрицательные ставки - это крайняя версия стандартной стратегии центрального банка по снижению затрат по займам для стимулирования потребления и инвестиций. Но сверхнизкие ставки могут привести к накоплению неустойчивого долга. Кроме того, не раз отмечалось, что нормализация политики после длительного периода ультрамягкой ДКП становится практически невозможной. Компании и банки, да и страны, привыкают к бесплатному финансированию, при этом активно наращивают долговую нагрузку, и в тот момент когда ставки начинают расти, платить по обязательствам им просто нечем. Проще говоря, такая политика поощряет существование компаний-зомби, препятствующих росту производительности."

https://www.vestifinance.ru/articles/122233

Теперь попробую объяснить по-простому.

При капитализме деньги делают деньги. Иначе говоря: любая кредитная ставка (процент за пользование чужими заемными деньгами) плюсовая по определению.

При капитализме это очевидно.

Деньги - всеобщий эквивалент цены, значит за деньги можно купить любую полезную вещь.

За пользование чужой полезной вещью взимается арендная плата.

Значит, за пользование чужими деньгами (эквивалентом цены любой полезной вещи) взимается эквивалент арендной платы.

Покупка полезной вещи в кредит - экономический аналог аренды с выкупом распределенными платежами. Все просто, не так ли?

Теперь переходим от капитализма - к финансиализму (современному европейскому и в значительной мере глобальному строю. который лишь притворяется капитализмом).

При финансиализме деньги - это самостоятельный товар, производимый в виде цифр в банковском компьютере (финансовый мультипликатор).

В силу почти нулевой себестоимости, эти цифровые деньги - крайне рентабельный товар, но лишь пока в нем есть потребность, т.е. пока не случилось перепроизводство.

Соответственно, преобладающая часть инвестиций делается в получение статуса банка или иной финансовой корпорации. Современное государство предоставляет корпорации такой статус за выполнение корпорацией определенных (дорогостоящих) условий в интересах государства. Выполнив инвестиции в такой статус, корпорация получает возможность производить деньги, как товар с практически нулевой себестоимостью, и продавать этот товар всем остальным экономическим субъектам (т.е. предприятиям и людям. работающим в материальной сфере).

Поскольку банки и финансовые корпорации растут, поглощая все большую долю суммарного рынка, и денег-как-товара производится все больше. наступает кризис перепроизводства (обычный при капитализме для избыточно растущего выпуска какого-то товара). Если бы речь шла о картошке, о бетоне, или об автомобилях - была бы классическая цепочка событий:

1 - Сброс избыточного товара по радикально сниженным ценам.

2 - Уничтожение избыточного товара, который вообще не сбыть.

3 - Сокращение производства товара до уровня спроса на рынке.

4 - Перенаправление инвестиций на производство других товаров.

Но с деньгами-как-товаром при финансиализме ситуация несколько иная. Цифровые деньги, производимые мультипликатором, это основа государственного строя. Если это остановить, то строй - государственная система - просто рухнет. Поэтому государство административно принуждает всех субъектов рынка иметь дело с этим товаром - который из полезной вещи превратился уже во вредную вещь. Из четырех пунктов - последствий перепроизводства товара, для случая денег-как-товара при финанансиализме, реализуются лишь первые два:

1 - Сброс избыточных денег через кредиты с отрицательной ставкой.

2 - Уничтожения избыточных денег путем депозитов с отрицательной ставкой (т.е. последовательное уничтожение денег, принадлежащих тем субъектам, у которых на руках существуют какие-то денежные суммы).

При этом следующие два пункта...

3 - Сокращение производства денег до уровня спроса на рынке.

4 - Перенаправление инвестиций из производства денег-как-товара на производство других товаров.

...Не выполняются.

При финансиализме, несмотря на явный кризис перепроизводства денег-как-товара - не работает естественная схемам саморегуляции производства, свойственная товарным рынкам при капитализме. Вместо сокращения производства денег, и перенаправления инвестиций в разные нефинансовые сферы (например, в производство реальных товаров) - продолжается эскалация перепроизводства денег-как-товара.

Аксель Вебер (см. выше) привел очень хорошую аналогию такой экскалацией избытка денег с самоутоплением: "Это как погружение под воду. Можно оставаться под водой какое-то время, но нельзя остаться там навсегда".

Такие дела.

https://www.bbc.com/russian/features-49397382

"Датский Jyske Bank - третий по величине банк страны - предлагает ипотечные кредиты по ставке минус 0,5% годовых, то есть фактически будет приплачивать заемщикам, решившим купить новое жилье. Это первый случай в мировой практике, когда ипотеку выдают под отрицательные проценты - то есть каждый месяц остаток по кредиту будет уменьшаться на сумму, превышающую ежемесячный платеж. Таким образом, чтобы полностью вернуть кредит, нужно будет заплатить банку меньше, чем ты изначально брал взаймы. Отрицательная ставка предлагается тем, кто берет ипотеку сроком до 10 лет, и зафиксирована в договоре - то есть на протяжении всего этого периода банк не имеет права менять условия кредита и увеличивать платежи." Разъяснения банка опубликованы тут:

https://www.jyskebank.dk/bolig/nyheder/realkredit-med-negativ-rente

Еще одно событие в тот же день: 21 августа 2019. "Германия впервые продает 30-летние займы под негативные проценты. В среднем гособлигации Германии сроком на 30 лет продаются под минус 0,11 процента, сообщило Финансовое агентство ФРГ. Германия впервые выпустила облигации государственного займа с 30-летним сроком действия с негативными процентами. На аукционе общим объемом 824 млн евро средний показатель доходности немецких гособлигаций равняется -0,11 процента, сообщило в среду, 21 августа, Финансовое агентство Федеративной Республики Германия (Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH). Негативные проценты означают, что инвесторы платят за возможность одолжить деньги германскому государству. Нарастающая в последнее время тревога на финансовых рынках, связанная с риском новой всемирной рецессии, побуждает инвесторов вкладывать средства в считающиеся надежными государственные облигации ФРГ."

https://p.dw.com/p/3OGt5

Можно вглядываться в эти цифры и искать экономический здравый смысл - но его там нет.

Можно вглядываться в эту картинку - там тоже нет экономического здравого смысла.

Но финансовый здравый смысл там есть:

(цитата - комментарий к картинке) Рост мировой экономики замедляется, а отрицательные ставки сохраняются. Но чем дольше они сохраняются, тем громче раздается критика. Им приписывают вину за ослабление банков, экспроприацию у вкладчиков, поддержание умирающих компаний на плаву и небезопасный рост корпоративного долга и цен на активы. Центробанки признают, что они неидеальны, но они также уверены в том, что их действия позволили предотвратить дефляцию и поддержать рост. Риск заключается в том, что отрицательные ставки станут постоянными. Этот страх преследует банки, которые не смогут с легкостью переложить расходы - по сути, сбор за свои свободные денежные средства - на своих розничных вкладчиков.

"Я бы никогда не сказал, что нельзя переходить на отрицательные ставки - на короткий срок можно себе позволить все, - ранее в этом месяце заявил председатель совета директоров UBS и бывший чиновник ЕЦБ Аксель Вебер. - Это как погружение под воду. Можно оставаться под водой какое-то время, но нельзя остаться там навсегда".

По оценке экономиста Deutsche Bank Дэвида Фолкертса-Ландау, из-за этой политики банки еврозоны теряли ежегодно около $8 млрд. Главный исполнительный директор Nordea Bank Каспер фон Коскулл назвал это "опасной средой, которая фактически душит участников банковского рынка Европы".

Отрицательные ставки - это крайняя версия стандартной стратегии центрального банка по снижению затрат по займам для стимулирования потребления и инвестиций. Но сверхнизкие ставки могут привести к накоплению неустойчивого долга. Кроме того, не раз отмечалось, что нормализация политики после длительного периода ультрамягкой ДКП становится практически невозможной. Компании и банки, да и страны, привыкают к бесплатному финансированию, при этом активно наращивают долговую нагрузку, и в тот момент когда ставки начинают расти, платить по обязательствам им просто нечем. Проще говоря, такая политика поощряет существование компаний-зомби, препятствующих росту производительности."

https://www.vestifinance.ru/articles/122233

Теперь попробую объяснить по-простому.

При капитализме деньги делают деньги. Иначе говоря: любая кредитная ставка (процент за пользование чужими заемными деньгами) плюсовая по определению.

При капитализме это очевидно.

Деньги - всеобщий эквивалент цены, значит за деньги можно купить любую полезную вещь.

За пользование чужой полезной вещью взимается арендная плата.

Значит, за пользование чужими деньгами (эквивалентом цены любой полезной вещи) взимается эквивалент арендной платы.

Покупка полезной вещи в кредит - экономический аналог аренды с выкупом распределенными платежами. Все просто, не так ли?

Теперь переходим от капитализма - к финансиализму (современному европейскому и в значительной мере глобальному строю. который лишь притворяется капитализмом).

При финансиализме деньги - это самостоятельный товар, производимый в виде цифр в банковском компьютере (финансовый мультипликатор).

В силу почти нулевой себестоимости, эти цифровые деньги - крайне рентабельный товар, но лишь пока в нем есть потребность, т.е. пока не случилось перепроизводство.

Соответственно, преобладающая часть инвестиций делается в получение статуса банка или иной финансовой корпорации. Современное государство предоставляет корпорации такой статус за выполнение корпорацией определенных (дорогостоящих) условий в интересах государства. Выполнив инвестиции в такой статус, корпорация получает возможность производить деньги, как товар с практически нулевой себестоимостью, и продавать этот товар всем остальным экономическим субъектам (т.е. предприятиям и людям. работающим в материальной сфере).

Поскольку банки и финансовые корпорации растут, поглощая все большую долю суммарного рынка, и денег-как-товара производится все больше. наступает кризис перепроизводства (обычный при капитализме для избыточно растущего выпуска какого-то товара). Если бы речь шла о картошке, о бетоне, или об автомобилях - была бы классическая цепочка событий:

1 - Сброс избыточного товара по радикально сниженным ценам.

2 - Уничтожение избыточного товара, который вообще не сбыть.

3 - Сокращение производства товара до уровня спроса на рынке.

4 - Перенаправление инвестиций на производство других товаров.

Но с деньгами-как-товаром при финансиализме ситуация несколько иная. Цифровые деньги, производимые мультипликатором, это основа государственного строя. Если это остановить, то строй - государственная система - просто рухнет. Поэтому государство административно принуждает всех субъектов рынка иметь дело с этим товаром - который из полезной вещи превратился уже во вредную вещь. Из четырех пунктов - последствий перепроизводства товара, для случая денег-как-товара при финанансиализме, реализуются лишь первые два:

1 - Сброс избыточных денег через кредиты с отрицательной ставкой.

2 - Уничтожения избыточных денег путем депозитов с отрицательной ставкой (т.е. последовательное уничтожение денег, принадлежащих тем субъектам, у которых на руках существуют какие-то денежные суммы).

При этом следующие два пункта...

3 - Сокращение производства денег до уровня спроса на рынке.

4 - Перенаправление инвестиций из производства денег-как-товара на производство других товаров.

...Не выполняются.

При финансиализме, несмотря на явный кризис перепроизводства денег-как-товара - не работает естественная схемам саморегуляции производства, свойственная товарным рынкам при капитализме. Вместо сокращения производства денег, и перенаправления инвестиций в разные нефинансовые сферы (например, в производство реальных товаров) - продолжается эскалация перепроизводства денег-как-товара.

Аксель Вебер (см. выше) привел очень хорошую аналогию такой экскалацией избытка денег с самоутоплением: "Это как погружение под воду. Можно оставаться под водой какое-то время, но нельзя остаться там навсегда".

Такие дела.

Published on August 22, 2019 03:32

August 21, 2019

Рациональное зерно дианетики: подавляющие личности (суппрессивисты) и правило Доджа.

"Подавляющая личность (ПЛ) — это личность, которая стремится подавить других людей в своём окружении. Подавляющая личность приводит к провалу или очерняет любую попытку помочь и с особенной яростью наносит предательские удары по любой деятельности, которая имеет своей целью сделать людей сильнее или умнее. Подавляющая личность также известна как антисоциальная личность (далее приводятся примеры известных тиранов и диктаторов)... антисоциальные личности также существуют в обычной жизни, часто оставаясь невыявленными. Основная причина, по которой антисоциальная личность ведёт себя таким образом, заключается в скрытой боязни других. Для такого человека каждое другое существо является врагом — врагом, который должен быть тайно или открыто уничтожен. У него есть навязчивая идея, что выживание как таковое основывается на том, чтобы «не давать другим людям поднять головы» или «держать людей в неведении». Если бы кто-то пообещал сделать других людей сильнее и умнее, антисоциальная личность испытала бы страшные муки".

https://www.scientology.ru/faq/scientology-attitudes-and-practices/what-is-a-suppressive-person.html

Это была цитата из FAQ по сайентологии (дианетике). А теперь ближе к модельной практике

Модель приведенная у меня в книге из серии Меганезия: Апостол Папуа и другие гуманисты. II. Зумбези.

"Что такое «правило Доджа»?

Мерлин Йенз кивнула, и сообщила:

- Это эффект команды с негативной селекцией. Мы привыкли, что в рабочую команду принимаются люди, у которых есть определенные полезные качества. Это позитивная селекция. Но в команду Фаренгейта принимаются люди, у которых нет определенных вредных качеств. Это негативная селекция. Как я поняла, в Море Нези такой метод не считается экзотикой, и применяется не реже, чем позитивная селекция.

- Подожди, Мерлин! - произнес кэптри, - Насколько я помню, в фильме капитан Додж получил команду субмарины, сплошь из субъектов с вредными качествами.

- Да, - она снова кивнула, - но у них были не настолько вредные качества. Они были, в общем, нормальные компанейские ребята, но дезориентированные в негибкой военно-бюрократической системе, и списанные системой в утиль - на субмарину «Стингрей», плавучий металлолом под командованием эксцентричного капитана Доджа. Тогда, по сюжету, проявилось «правило Доджа»: если удалить суппресcивистов, доля которых, согласно Рону Хаббарду, составляет 1/40 в случайной выборке…

Кэптри Ранстоун снова прервал ее.

- Подожди, Мерлин! Рон Хаббард, это что, основатель секты сайентологии?

- Да, однако, это не причина отбрасывать все идеи Хаббарда. У Хаббарда было слабое психологическое образование, он не смог построить теорию суппресcивистов, а только интуитивно определил главное свойство таких персон: немотивированное стремление подавлять окружающих. Подчинять их себе или своему кумиру. Супрессивист может вырасти в тоталитарного вождя-садиста, или остаться рабом кумира, и пакостником в отношении соседей, не признающим кумира. Он не может признать за окружающими людьми права на самоопределение. Суппрессивист, это житель пирамиды статусов, не мыслящий общества без поголовного определения, кто чей господин и кто чей раб.

- По-моему, Мерлин, мы все живем в долбанной пирамиде статусов. А вся болтовня о свободе, равноправии, и демократии, это чтоб отвести глаза, не дать задуматься о том, действительно ли у простого работяги столько же прав, сколько у миллиардера, или у функционера правительства. Самоопределение личности, это сказка для школьников.

- Беллами, извини, но ты не понял. Одно дело - считать, что общество устроено в виде пирамиды статусов с эпитетом «долбанная». Другое дело считать пирамиду статусов - вектором смысла жизни, ведущим к кумиру, как это свойственно супрессивисту.

- Понятно, - сказал кэптри, - значит, когда Додж в фильме избавился от единственного суппрессивиста на субмарине «Стингрей», просто выкинув его за борт, все раздолбаи, списанные на этот плавучий металлолом, быстро стали командой профи. Красота!

Боцман Йенз улыбнулась, и ответила:

- Беллами, я понимаю твой скептицизм относительно «правила Доджа». Оно не может работать в жизни так прекрасно, как в кино, однако эффект достаточно сильный, и это подтверждено практикой ряда любительских команд, добившихся «с нуля» серьезных результатов в информатике, робототехнике, аэрокосмической технике, и в энергетике, включая мини-ядерную."

https://www.proza.ru/2017/09/03/926

Конструктивные замечания и дополнения, как обычно, приветствуются.

https://www.scientology.ru/faq/scientology-attitudes-and-practices/what-is-a-suppressive-person.html

Это была цитата из FAQ по сайентологии (дианетике). А теперь ближе к модельной практике

Модель приведенная у меня в книге из серии Меганезия: Апостол Папуа и другие гуманисты. II. Зумбези.

"Что такое «правило Доджа»?

Мерлин Йенз кивнула, и сообщила:

- Это эффект команды с негативной селекцией. Мы привыкли, что в рабочую команду принимаются люди, у которых есть определенные полезные качества. Это позитивная селекция. Но в команду Фаренгейта принимаются люди, у которых нет определенных вредных качеств. Это негативная селекция. Как я поняла, в Море Нези такой метод не считается экзотикой, и применяется не реже, чем позитивная селекция.

- Подожди, Мерлин! - произнес кэптри, - Насколько я помню, в фильме капитан Додж получил команду субмарины, сплошь из субъектов с вредными качествами.

- Да, - она снова кивнула, - но у них были не настолько вредные качества. Они были, в общем, нормальные компанейские ребята, но дезориентированные в негибкой военно-бюрократической системе, и списанные системой в утиль - на субмарину «Стингрей», плавучий металлолом под командованием эксцентричного капитана Доджа. Тогда, по сюжету, проявилось «правило Доджа»: если удалить суппресcивистов, доля которых, согласно Рону Хаббарду, составляет 1/40 в случайной выборке…

Кэптри Ранстоун снова прервал ее.

- Подожди, Мерлин! Рон Хаббард, это что, основатель секты сайентологии?

- Да, однако, это не причина отбрасывать все идеи Хаббарда. У Хаббарда было слабое психологическое образование, он не смог построить теорию суппресcивистов, а только интуитивно определил главное свойство таких персон: немотивированное стремление подавлять окружающих. Подчинять их себе или своему кумиру. Супрессивист может вырасти в тоталитарного вождя-садиста, или остаться рабом кумира, и пакостником в отношении соседей, не признающим кумира. Он не может признать за окружающими людьми права на самоопределение. Суппрессивист, это житель пирамиды статусов, не мыслящий общества без поголовного определения, кто чей господин и кто чей раб.

- По-моему, Мерлин, мы все живем в долбанной пирамиде статусов. А вся болтовня о свободе, равноправии, и демократии, это чтоб отвести глаза, не дать задуматься о том, действительно ли у простого работяги столько же прав, сколько у миллиардера, или у функционера правительства. Самоопределение личности, это сказка для школьников.

- Беллами, извини, но ты не понял. Одно дело - считать, что общество устроено в виде пирамиды статусов с эпитетом «долбанная». Другое дело считать пирамиду статусов - вектором смысла жизни, ведущим к кумиру, как это свойственно супрессивисту.

- Понятно, - сказал кэптри, - значит, когда Додж в фильме избавился от единственного суппрессивиста на субмарине «Стингрей», просто выкинув его за борт, все раздолбаи, списанные на этот плавучий металлолом, быстро стали командой профи. Красота!

Боцман Йенз улыбнулась, и ответила:

- Беллами, я понимаю твой скептицизм относительно «правила Доджа». Оно не может работать в жизни так прекрасно, как в кино, однако эффект достаточно сильный, и это подтверждено практикой ряда любительских команд, добившихся «с нуля» серьезных результатов в информатике, робототехнике, аэрокосмической технике, и в энергетике, включая мини-ядерную."

https://www.proza.ru/2017/09/03/926

Конструктивные замечания и дополнения, как обычно, приветствуются.

Published on August 21, 2019 14:36

August 20, 2019

О парадоксе Ферми. Не спрашивайте "где все?" - спрашивайте "кто мы?"

(цитата) Вселенная заполнена звездами, почти у всех этих звезд есть планеты, и некоторые из этих планет, безусловно, пригодны для жизни. Так где же все? Итальянский физик Энрико Ферми был якобы первым, кто задал этот вопрос в 1950 году, и с тех пор ученые предложили множество решений для его одноименного парадокса... Сет Шостак, астроном из Института SETI, который десятилетиями изучал парадокс Ферми, считает, что это, вероятно, объясняется чем-то более сложным, чем расстояние и время - как восприятие. Может быть, мы не одиноки и не были. «Жуки-щелкуны на моем заднем дворе не замечают, что они окружены разумными существами, а именно - моими соседями и мной», - сказал Шостак, - «но мы все же здесь». (конец цитаты)

Оригинал на английском, март 2019:

http://abstractions.nautil.us/article/365/galaxy-simulations-offer-a-new-solution-to-the-fermi-paradox

Впервые я увидел очень четкое логичное и иллюстрированное объяснение "парадокса Ферми" о внеземных цивилизациях, не требующее привлечения экзотических гипотез (вроде фатализма гибели цивилизаций) или тезисов, противоречащих физике (вроде уникальности Земли).

Объяснение Сета Шостака базируется на тех фактах, которые известны нам о нашей собственной цивилизации, и которые естественно следуют из исторической последовательности прогресса.

Парадокс Ферми спрашивает: "где все?", но давайте посмотрим объективно "кто мы?".

Не так просто посмотреть на себя со стороны, взглядом некой гипотетической цивилизации, обогнавшей нашу на миллион лет, но все же попробуем.

Во-первых, почему миллион лет, а не меньше? Это вопрос вероятности. Любой желающий может воспроизвести тривиальные вероятностные расчеты, и установить, что в пределах Галактики, даже разница во времени развитии цивилизаций в миллион (а не десятки или сотни миллионов) лет выглядит довольно маленькой. Итак, пусть будет разница миллион лет

Во-вторых, что практически в цивилизационном плане означает эта разница на миллион лет?

С чем сравнить цивилизацию, технологически обогнавшую людей на миллион лет?

Если рассматривать линейно, то это разница между современным человеком и homo erectus.

Если учитывать экспоненциальный характер развития цивилизации (а это надо учитывать), то это разница между современным человеком и лемуром.

Лемуры опознаются нами как очень смышленые существа, но это потому, что мы биологически родственники. Люди эволюционно произошли от существ, похожих на лемуров и живших 80 миллионов лет назад. У нас и лемуров существенное сходство строения тела, моторики, и даже мимики. Тем не менее, понимание нами культуры лемуров близко к нулю. Память нашей цивилизации не хранит вообще ничего от этой ступени эволюции. Самое раннее, что осталось в нашей цивилизации от прошлых ступеней развития, относится к ранним неандертальцам (примерно полмиллиона лет назад).

Теперь подведем итог: для высокоразвитой цивилизации с возрастом +1000000 лет мы с нашей материальной и нематериальной культурой - всего лишь лемуры. При этом у существ той цивилизации нет с людьми общей биологической эволюционной линии. Они не могут сопоставить свой стиль мышления, свои методы коммуникации, и свои проявления эмоций - с нашими (в отличие от лемуров по отношению к людям, люди по отношению к инопланетянам не являются чем-то похожим на биологических предков).

А ведь эти инопланетяне в своей культуре не сохраняли ничего, относящегося к периоду своего научно-технического развития на ступени, сопоставимой с нашим сегодняшним. Как мы не сохранили в своей культуре ничего от лемуров.

Вот и все. Человечеству достаточно посмотреть на себя объективно - и парадокс Ферми становится из парадокса - банальностью. Мы так примитивны, что нас (в цивилизационном смысле) еще нет. Высокоразвитые цивилизации смотрят сквозь нас, как сквозь пустое место. И в рациональном плане, они правы. Такие дела.

Оригинал на английском, март 2019:

http://abstractions.nautil.us/article/365/galaxy-simulations-offer-a-new-solution-to-the-fermi-paradox

Впервые я увидел очень четкое логичное и иллюстрированное объяснение "парадокса Ферми" о внеземных цивилизациях, не требующее привлечения экзотических гипотез (вроде фатализма гибели цивилизаций) или тезисов, противоречащих физике (вроде уникальности Земли).

Объяснение Сета Шостака базируется на тех фактах, которые известны нам о нашей собственной цивилизации, и которые естественно следуют из исторической последовательности прогресса.

Парадокс Ферми спрашивает: "где все?", но давайте посмотрим объективно "кто мы?".

Не так просто посмотреть на себя со стороны, взглядом некой гипотетической цивилизации, обогнавшей нашу на миллион лет, но все же попробуем.

Во-первых, почему миллион лет, а не меньше? Это вопрос вероятности. Любой желающий может воспроизвести тривиальные вероятностные расчеты, и установить, что в пределах Галактики, даже разница во времени развитии цивилизаций в миллион (а не десятки или сотни миллионов) лет выглядит довольно маленькой. Итак, пусть будет разница миллион лет

Во-вторых, что практически в цивилизационном плане означает эта разница на миллион лет?

С чем сравнить цивилизацию, технологически обогнавшую людей на миллион лет?

Если рассматривать линейно, то это разница между современным человеком и homo erectus.

Если учитывать экспоненциальный характер развития цивилизации (а это надо учитывать), то это разница между современным человеком и лемуром.

Лемуры опознаются нами как очень смышленые существа, но это потому, что мы биологически родственники. Люди эволюционно произошли от существ, похожих на лемуров и живших 80 миллионов лет назад. У нас и лемуров существенное сходство строения тела, моторики, и даже мимики. Тем не менее, понимание нами культуры лемуров близко к нулю. Память нашей цивилизации не хранит вообще ничего от этой ступени эволюции. Самое раннее, что осталось в нашей цивилизации от прошлых ступеней развития, относится к ранним неандертальцам (примерно полмиллиона лет назад).

Теперь подведем итог: для высокоразвитой цивилизации с возрастом +1000000 лет мы с нашей материальной и нематериальной культурой - всего лишь лемуры. При этом у существ той цивилизации нет с людьми общей биологической эволюционной линии. Они не могут сопоставить свой стиль мышления, свои методы коммуникации, и свои проявления эмоций - с нашими (в отличие от лемуров по отношению к людям, люди по отношению к инопланетянам не являются чем-то похожим на биологических предков).

А ведь эти инопланетяне в своей культуре не сохраняли ничего, относящегося к периоду своего научно-технического развития на ступени, сопоставимой с нашим сегодняшним. Как мы не сохранили в своей культуре ничего от лемуров.

Вот и все. Человечеству достаточно посмотреть на себя объективно - и парадокс Ферми становится из парадокса - банальностью. Мы так примитивны, что нас (в цивилизационном смысле) еще нет. Высокоразвитые цивилизации смотрят сквозь нас, как сквозь пустое место. И в рациональном плане, они правы. Такие дела.

Published on August 20, 2019 15:48

42 года величайшему достижению человеческой астронавтики. Voyager-2 и 1.

20 августа 1977 года с мыса Канаверал был отправлен в большое космическое путешествие межпланетный (а теперь уже межзвездный) робот Voyager-2. На пару недель позже, 5 сентября 1977-го, был отправлен робот Voyager-1.

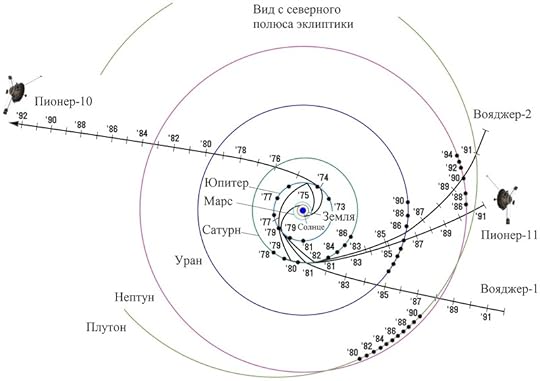

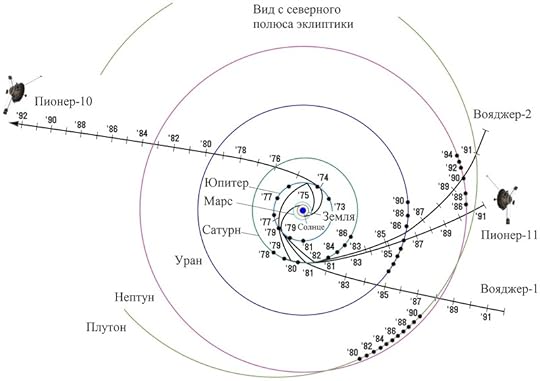

К 2003-му году эти роботы прошли вот такой путь:

Желтое пятнышко в середине - это Солнце. Группа эллипсов вокруг него - орбиты планет Солнечной системы.

Картинка взята на http://www.astronet.ru/db/msg/1195222

Немного истории проекта:

Откуда взялась инициатива проекта Большого путешествия "Вояджеров".

"Летом 1961 года аспирант Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Майкл Минович приступил к поиску решения задачи трёх тел. Он использовал для этой цели принадлежащий университету IBM 7090 — мощнейший компьютер, из существовавших на тот момент. К концу лета ему удалось установить что при определённых условиях встречи с планетой, космический аппарат получает прибавку к скорости, а при других — её теряет. В ходе стажировки в Лаборатории реактивного движения (далее JPL) летом следующего года он убедил своего начальника выдать ему более точные данные положения планет, и его расчёты подтвердились."

https://habr.com/ru/post/406117/

Эти расчеты, выражаясь поэтично, ждали своего часа - и дождались в 1964 - 1965-м.

"Летом 1965 года в Лаборатории Реактивного Движения, молодой ученый Гарри Фландро, в задачу которого входило просчитывать траектории полетов к внешним планетам, наткнулся на одну интересную траекторию. Соотнеся между собой даты с положением планет, он заметил, что в примерно в одно и тоже время, примерно в одном и том же месте, пересекутся линии Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна, что позволит сократить расстояние и время между исследуемыми объектами. Окно для запуска аппаратов, в соответствии с полученной информацией, будет открыто с 1975 по 1977 год. Это означало, что все эти планеты можно было исследовать за один недолгий полет."

http://fantastic-energy.ru/proekt-voyajer-nadezhda-chelovechestva/

NASA успело подготовить и отправить эту космическую миссию.

Далее -хроника полета: где побывали Вояджеры и откуда передали серии фотоснимков. Также на схеме траектории аппаратов Pioneer-10 и Pioneer-11.

Иллюстрация взята с https://habr.com/ru/post/406117/

Август-сентябрь 1977 г. Старт "Вояджер-2" и "Вояджер-1".

5 марта 1979 г. "Вояджер-1" максимально сблизился с Юпитером.

9 июля 1979 г. "Вояджер-2" прошел совсем рядом с Юпитером.

Ноябрь 1980 г. "Вояджер-1" пролетает совсем рядом с Сатурна

25 августа 1981 Вояджер-2 прошел вблизи Титана (спутника Сатурна) на расстоянии примерно в два раза больше, чем от Земли до Луны.

24 января 1986 г. "Вояджер-2" достиг Урана.

В август 1989 г. "Вояджер-2" пролетает крайне близко от Нептуна (4000 км от северного полюса планеты).

14 февраля 1990 г. "Вояджер-1" сделал фотоснимки всей основной планетной группы Солнечной системы с расстояния 6 млрд километров.

30 августа 2007 г. "Вояджер-2" достиг гелиопаузы - в некотором смысле границы перехода от солнечного ветра к межзвездному.

К июню 2013 года "Вояджер-1" находился на расстоянии 18,533 млрд км (123,8 а.е.), а "Вояджер-2" на расстоянии 15,145 млрд км (101,2 а.е.) от Земли.

12 сентября 2013 года «Вояджер-1» вышел за пределы гелиосферы в межзвездное пространство

10 декабря 2018 года «Вояджер-2» вышел за пределы гелиосферы в межзвездное пространство

Отслеживать движение "Вояджера-2" и "Вояджера-1" можно тут:

https://voyager.jpl.nasa.gov/mission/status/

Так человечество стало формально межзвездной цивилизацией.

А важно это для человечества или нет - каждый может решить для себя.

Оценочные характеристики - дело индивидуальное.

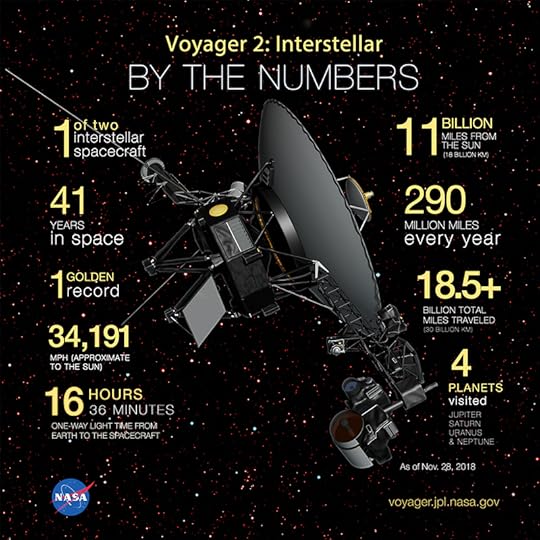

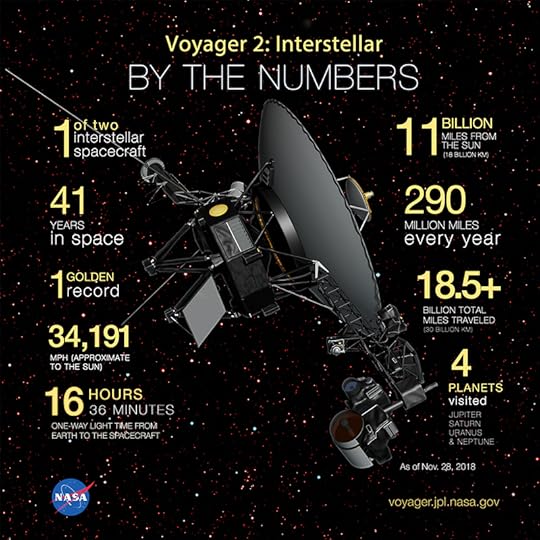

(картинка с сайта NASA)

Такие дела.

К 2003-му году эти роботы прошли вот такой путь:

Желтое пятнышко в середине - это Солнце. Группа эллипсов вокруг него - орбиты планет Солнечной системы.

Картинка взята на http://www.astronet.ru/db/msg/1195222

Немного истории проекта:

Откуда взялась инициатива проекта Большого путешествия "Вояджеров".

"Летом 1961 года аспирант Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Майкл Минович приступил к поиску решения задачи трёх тел. Он использовал для этой цели принадлежащий университету IBM 7090 — мощнейший компьютер, из существовавших на тот момент. К концу лета ему удалось установить что при определённых условиях встречи с планетой, космический аппарат получает прибавку к скорости, а при других — её теряет. В ходе стажировки в Лаборатории реактивного движения (далее JPL) летом следующего года он убедил своего начальника выдать ему более точные данные положения планет, и его расчёты подтвердились."

https://habr.com/ru/post/406117/

Эти расчеты, выражаясь поэтично, ждали своего часа - и дождались в 1964 - 1965-м.

"Летом 1965 года в Лаборатории Реактивного Движения, молодой ученый Гарри Фландро, в задачу которого входило просчитывать траектории полетов к внешним планетам, наткнулся на одну интересную траекторию. Соотнеся между собой даты с положением планет, он заметил, что в примерно в одно и тоже время, примерно в одном и том же месте, пересекутся линии Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна, что позволит сократить расстояние и время между исследуемыми объектами. Окно для запуска аппаратов, в соответствии с полученной информацией, будет открыто с 1975 по 1977 год. Это означало, что все эти планеты можно было исследовать за один недолгий полет."

http://fantastic-energy.ru/proekt-voyajer-nadezhda-chelovechestva/

NASA успело подготовить и отправить эту космическую миссию.

Далее -хроника полета: где побывали Вояджеры и откуда передали серии фотоснимков. Также на схеме траектории аппаратов Pioneer-10 и Pioneer-11.

Иллюстрация взята с https://habr.com/ru/post/406117/

Август-сентябрь 1977 г. Старт "Вояджер-2" и "Вояджер-1".

5 марта 1979 г. "Вояджер-1" максимально сблизился с Юпитером.

9 июля 1979 г. "Вояджер-2" прошел совсем рядом с Юпитером.

Ноябрь 1980 г. "Вояджер-1" пролетает совсем рядом с Сатурна

25 августа 1981 Вояджер-2 прошел вблизи Титана (спутника Сатурна) на расстоянии примерно в два раза больше, чем от Земли до Луны.

24 января 1986 г. "Вояджер-2" достиг Урана.

В август 1989 г. "Вояджер-2" пролетает крайне близко от Нептуна (4000 км от северного полюса планеты).

14 февраля 1990 г. "Вояджер-1" сделал фотоснимки всей основной планетной группы Солнечной системы с расстояния 6 млрд километров.

30 августа 2007 г. "Вояджер-2" достиг гелиопаузы - в некотором смысле границы перехода от солнечного ветра к межзвездному.

К июню 2013 года "Вояджер-1" находился на расстоянии 18,533 млрд км (123,8 а.е.), а "Вояджер-2" на расстоянии 15,145 млрд км (101,2 а.е.) от Земли.

12 сентября 2013 года «Вояджер-1» вышел за пределы гелиосферы в межзвездное пространство

10 декабря 2018 года «Вояджер-2» вышел за пределы гелиосферы в межзвездное пространство

Отслеживать движение "Вояджера-2" и "Вояджера-1" можно тут:

https://voyager.jpl.nasa.gov/mission/status/

Так человечество стало формально межзвездной цивилизацией.

А важно это для человечества или нет - каждый может решить для себя.

Оценочные характеристики - дело индивидуальное.

(картинка с сайта NASA)

Такие дела.

Published on August 20, 2019 07:51

August 19, 2019

Игра Эрудит-плюс. Внимание вопрос: как превратить Берлин в Могадишо?

Берлин:

Могадишо:

Итак вопрос: как превратить Берлин в Могадишо? Правильный ответ можно прочесть ниже.

= В среднем одна немецкая женщина рожает только 1,46 ребенка. Статистику улучшают многодетные семьи мигрантов. У более чем пятой доли населения Германии мигрантское прошлое, и на нее приходится 36% живущих здесь детей - 4,9 миллиона из 13,4 миллионов. =

https://www.dw.com/ru/как-живется-детям-в-германии/a-46331681

= Первая неделя учебы в начальной школе имени поэта и переводчика Кристиана Моргенштерна (Christian Morgenstern) в западноберлинском районе Шпандау. В одном из классов висит красочный плакат:

"Поздравляю с поступлением в школу!"

Около двух десятков первоклашек-шестилеток слушают учителя. Кто-то с бОльшим вниманием, а кто-то, кажется, больше сконцентрирован на своем новом пенале. Перед каждым учеником - табличка с именем. Среди учеников есть Мехмет, Шакира, Амина, Рой, а вот традиционных немецких имен - Флориан, Штефан, Аня - почти нет... В первом классе более 80 процентов детей являются выходцами из семей мигрантов, и многие из них начинают свое образование почти без навыков общения на немецком языке. =

https://www.dw.com/ru/первоклассники-в-германии-все-ли-должны-знать-немецкий-язык/a-50053058

Видите: все гениальное - просто!

--------------------

фото взяты отсюда

https://darsik.com/travel/2018/04/progulka-po-berlinu-fridrihshajn/

https://www.yaplakal.com/forum2/topic1859392.html

Могадишо:

Итак вопрос: как превратить Берлин в Могадишо? Правильный ответ можно прочесть ниже.

= В среднем одна немецкая женщина рожает только 1,46 ребенка. Статистику улучшают многодетные семьи мигрантов. У более чем пятой доли населения Германии мигрантское прошлое, и на нее приходится 36% живущих здесь детей - 4,9 миллиона из 13,4 миллионов. =

https://www.dw.com/ru/как-живется-детям-в-германии/a-46331681

= Первая неделя учебы в начальной школе имени поэта и переводчика Кристиана Моргенштерна (Christian Morgenstern) в западноберлинском районе Шпандау. В одном из классов висит красочный плакат:

"Поздравляю с поступлением в школу!"

Около двух десятков первоклашек-шестилеток слушают учителя. Кто-то с бОльшим вниманием, а кто-то, кажется, больше сконцентрирован на своем новом пенале. Перед каждым учеником - табличка с именем. Среди учеников есть Мехмет, Шакира, Амина, Рой, а вот традиционных немецких имен - Флориан, Штефан, Аня - почти нет... В первом классе более 80 процентов детей являются выходцами из семей мигрантов, и многие из них начинают свое образование почти без навыков общения на немецком языке. =

https://www.dw.com/ru/первоклассники-в-германии-все-ли-должны-знать-немецкий-язык/a-50053058

Видите: все гениальное - просто!

--------------------

фото взяты отсюда

https://darsik.com/travel/2018/04/progulka-po-berlinu-fridrihshajn/

https://www.yaplakal.com/forum2/topic1859392.html

Published on August 19, 2019 15:59

August 18, 2019

Информация к размышлению о возрасте согласия. Современные Джульетты.

"Так в день Петров четырнадцать ей будет" (Шекспир. Ромео и Джульетта).

Споры о возрасте согласия - одна из самых модных тем XXI века. Европейские страны сначала наперегонки стали повышать возраст согласия, а теперь пытаются решать проблемы, созданные завышением этого возраста сильно сверх биологической медианы. В итоге криминология стала бороться с биологией, в стиле гипер-бюрократического сюрреализма Кафки (детали тут) *.

А сейчас поговорим не просто о сексе (который, благодаря науке и технологии в наше время не влечет за собой неизбежную репродукцию) а именно о биологической репродукции в возрасте Джульеты плюс-минус. Далее - просто данные официальной статистики по России**.

"У несовершеннолетних жительниц России за прошлый год родилось более 11 тысяч детей, следует из данных Росстата. Из них 1152 ребенка появились на свет у девочек моложе 16 лет - возраста сексуального согласия."

"При этом для пяти 17-летних россиянок это был уже пятый ребенок, а четыре девочки стали матерями в 12 лет".

Теперь мой комментарий.

1. Я вовсе не сторонник ранних беременностей и родов. Но любое вменяемое общество должно учитывать, что статистически это явление оказывается вполне значимым начиная с 15 лет. А эксперты, спрошенные о каком-то конкретном возрасте, не могут согласовать мнения.

"Остается лишь определиться с возрастом [согласия]. Госсекретарь по равенству полов Марлен Шьяппа считает, что этот возраст находится где-то в промежутке между 13 и 15 годами. Высший совет равенства женщин и мужчин и министр юстиции Николь Беллубэ выступают за 13 лет. Решение должны принять эксперты"***

2. К 16 годам даже второй ребенок не является чем-то уникальным. Наличие второго ребенка (при условии добровольности репродукции) означает, что биологически при первых родах никаких опасных последствий не наступило. Каждый человек имеет индивидуальные биологические особенности, и при таком разбросе особенностей в гендерной сфере - просто глупо проводить запретительную планку закона по какому-то конкретному возрасту.

3. Статистика показывает, что возраст сексуальной и репродуктивной готовности намного ниже, чем возраст социально-экономической самостоятельности. Это значит, что нормативная брачная модель модель (объединяющая репродуктивную готовность и экономическую самостоятельность) совершенно абсурдна в смысле биологии. Для комфорта в этой сфере людям требуется нечто принципиально иное. Тем более, что возраст начала экономической самостоятельности - растет, и в развитых странах уже приблизился к 30 годам.

О пункте (4) я высказывался ранее, и теперь это просто подтверждается статистически.

"Я не вполне одобряю эту моду рожать на первом курсе колледжа, а то и в школе. По-моему, надо критичее относиться к тому, что написано в учебнике биологии. Там в разделе «эволюция человека» есть не вполне проверенная теория оптимальной социализации. Разница 7 лет между половым и экономическим взрослением, объяснена биосоциальной эволюцией: мол, первого ребенка лучше заводить как можно раньше, и спихивать старшему поколению. Молодежь в восторге, а старшие поставлены перед фактом: вот вам потомство, возитесь, а у нас есть более интересные занятия" ****

https://www.proza.ru/2008/09/13/357

------------------

*) Профанация секса, как метод защиты подростков от харрасмента.

https://alex-rozoff.livejournal.com/77291.html

**) У россиянок моложе 18-ти за год родилось 11 тысяч детей. Для некоторых это был пятый ребенок. 16 августа 2019

https://www.bbc.com/russian/news-49360050

***) «Возраст согласия необходимо прописать в законе» (Le Monde, Франция, 17 ноября 2017), перевод ИноСМИ.

https://inosmi.ru/social/20171117/240786571.html

****) Меганезия. Созвездие эректуса. Игры морских монстров

https://www.proza.ru/2008/09/13/357

Споры о возрасте согласия - одна из самых модных тем XXI века. Европейские страны сначала наперегонки стали повышать возраст согласия, а теперь пытаются решать проблемы, созданные завышением этого возраста сильно сверх биологической медианы. В итоге криминология стала бороться с биологией, в стиле гипер-бюрократического сюрреализма Кафки (детали тут) *.

А сейчас поговорим не просто о сексе (который, благодаря науке и технологии в наше время не влечет за собой неизбежную репродукцию) а именно о биологической репродукции в возрасте Джульеты плюс-минус. Далее - просто данные официальной статистики по России**.

"У несовершеннолетних жительниц России за прошлый год родилось более 11 тысяч детей, следует из данных Росстата. Из них 1152 ребенка появились на свет у девочек моложе 16 лет - возраста сексуального согласия."

"При этом для пяти 17-летних россиянок это был уже пятый ребенок, а четыре девочки стали матерями в 12 лет".

Теперь мой комментарий.

1. Я вовсе не сторонник ранних беременностей и родов. Но любое вменяемое общество должно учитывать, что статистически это явление оказывается вполне значимым начиная с 15 лет. А эксперты, спрошенные о каком-то конкретном возрасте, не могут согласовать мнения.

"Остается лишь определиться с возрастом [согласия]. Госсекретарь по равенству полов Марлен Шьяппа считает, что этот возраст находится где-то в промежутке между 13 и 15 годами. Высший совет равенства женщин и мужчин и министр юстиции Николь Беллубэ выступают за 13 лет. Решение должны принять эксперты"***

2. К 16 годам даже второй ребенок не является чем-то уникальным. Наличие второго ребенка (при условии добровольности репродукции) означает, что биологически при первых родах никаких опасных последствий не наступило. Каждый человек имеет индивидуальные биологические особенности, и при таком разбросе особенностей в гендерной сфере - просто глупо проводить запретительную планку закона по какому-то конкретному возрасту.

3. Статистика показывает, что возраст сексуальной и репродуктивной готовности намного ниже, чем возраст социально-экономической самостоятельности. Это значит, что нормативная брачная модель модель (объединяющая репродуктивную готовность и экономическую самостоятельность) совершенно абсурдна в смысле биологии. Для комфорта в этой сфере людям требуется нечто принципиально иное. Тем более, что возраст начала экономической самостоятельности - растет, и в развитых странах уже приблизился к 30 годам.

О пункте (4) я высказывался ранее, и теперь это просто подтверждается статистически.

"Я не вполне одобряю эту моду рожать на первом курсе колледжа, а то и в школе. По-моему, надо критичее относиться к тому, что написано в учебнике биологии. Там в разделе «эволюция человека» есть не вполне проверенная теория оптимальной социализации. Разница 7 лет между половым и экономическим взрослением, объяснена биосоциальной эволюцией: мол, первого ребенка лучше заводить как можно раньше, и спихивать старшему поколению. Молодежь в восторге, а старшие поставлены перед фактом: вот вам потомство, возитесь, а у нас есть более интересные занятия" ****

https://www.proza.ru/2008/09/13/357

------------------

*) Профанация секса, как метод защиты подростков от харрасмента.

https://alex-rozoff.livejournal.com/77291.html

**) У россиянок моложе 18-ти за год родилось 11 тысяч детей. Для некоторых это был пятый ребенок. 16 августа 2019

https://www.bbc.com/russian/news-49360050

***) «Возраст согласия необходимо прописать в законе» (Le Monde, Франция, 17 ноября 2017), перевод ИноСМИ.

https://inosmi.ru/social/20171117/240786571.html

****) Меганезия. Созвездие эректуса. Игры морских монстров

https://www.proza.ru/2008/09/13/357

Published on August 18, 2019 15:07

Глобальное отупение или расщепление популяции людей? Разбираемся в мнениях ученых.

Начнем с самого жесткого (и самого спорного) мнения доктора биологических наук Александра Маркова.

"Корр: Антропологи установили, что за последние 25 тыс. лет мозг человека стал уменьшаться в объеме. А особенно с появлением в нашей жизни компьютеров. Причину видят в том, что мы перекладываем на них функции мозга. А значит, много мозгов нам, в общем-то, и не надо. Как результат — начинается обратная эволюция, деградация извилин в черепной коробке…

д-р Марков: Действительно, современные люди свой мозг в большинстве случаев недоиспользуют. Чтобы нормально жить в нынешнем обществе, человеку уже ничего понимать особо и не нужно. То есть можно иметь плохо работающий мозг, но при этом спокойно жить и оставлять потомство. Отбор на поддержание крупного мозга резко ослабел. И это, по-видимому, началось не сегодня, а в первобытные времена, когда все больше знаний в готовом виде человек стал получать от сородичей. По данным антропологии, максимальный объем мозга был у наших предков — 20-30 тыс. лет назад, в эпоху верхнего палеолита. С тех пор человеческий мозг чуть-чуть уменьшился.

Корр: Говорят, что нашей памяти сильно навредит зависимость от интернет-поисковиков. К чему запоминать информацию, если ее можно легко найти в Сети? Поэтому мозг начнет использовать Интернет в качестве резервной памяти. В результате интеллектуальный уровень человека будет снижаться.

д-р Марков: Все правильно. Но для биологической эволюции неважно, что именно надо, а что не надо помнить нам, людям. Важнее, кто рожает больше детей: тот, кто имеет хорошую память, или тот, у кого она плохая. Дело в том, что экономический и социальный успех человека в современном обществе не так уж связан с его репродуктивным успехом. На самом деле уже со второй половины 19 века зависимость в развитых обществах обратная: более успешные и богатые люди в среднем рожают меньше детей, чем менее удачливые. А значит, идет отбор на врожденную склонность к пониженному жизненному успеху. При этом, судя по результатам недавних исследований, меньше детей рожают люди с наследственной врожденной генетической предрасположенностью к получению высшего образования и развитию у себя высокого интеллекта. И наоборот. Если эта тенденция сохранится, человечество будет постепенно глупеть".

https://www.rosbalt.ru/russia/2018/07/14/1717169.html

Еще одно мнение - очень жестко и очень кратко.

"Мы заменили наш творческий потенциал на конформизм, на социальный образ жизни, в котором не надо проявлять творчество, высовываться, и тогда ты гарантированно размножишься и перенесешь геном в следующее поколение. То есть получается упрощение организации в обмен на колбасу и возможность размножаться. Чем сообщество больше, надежнее, тем больше оно гарантирует репродуктивный успех."

(Сергей Савельев - эволюционист, палеоневролог, профессор, доктор биологических наук, заведующий лабораторией развития нервной системы научно-исследовательского Института морфологии человека РАН).

https://www.kommersant.ru/doc/2899526

И более развернуто: Станислав Дробышевский, научный редактор АНТРОПОГЕНЕЗ.РУ, к.б.н., доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ им. Ломоносова.

"Современная жизнь резко отличается от палеолитической. Сейчас человек получает всё готовое: и пищу, и вещи, и информацию. Крайне мало современных цивилизованных людей способны сделать какое-либо орудие труда из природных материалов. В лучшем случае человек комбинирует уже готовые элементы, например, прилаживает лезвие топора на топорище. Но он не изготавливает топор с самого начала – от добычи руды и срубания палки для топорища (тем более срубания орудием, лично изготовленным). Современный человек дров не носил, палок не пилил, руды не копал, железо не ковал – вот и нет ему ничего, в смысле мозгов. Специализация – это не проблема XX века, как часто приходится слышать. Она появилась ещё в раннем неолите, с первым большим урожаем, позволившим кормить людей, занимающихся не добычей еды, а чем-то ещё. Появились гончары, ткачи, писцы, сказители и прочие специалисты. Одни стали уметь дрова рубить, другие – печь топить, третьи – кашу варить. Цивилизация сделала мощнейший рывок вперёд, и количество общей информации сказочно выросло, но в голове каждого отдельного человека знаний заметно поубавилось. Цивилизация столь сложна, что один человек в принципе не может уместить в голове даже малой части общей информации, обычно он и не пытается, ему и не надо. Роль винтика устраивает подавляющее большинство цивилизованных людей... Современный человек берёт нусом – коллективным разумом. У кроманьонцев нус не дорос, так что каждому приходилось работать своими мозгами. А при всём при том, мозг – энергетически жутко затратная штука. Большой мозг пожирает огромное количество энергии. Неспроста палеолитические люди часто имели мощное телосложение – им надо было усиленно кормить свой мощный мозг, благо, ещё неистощённая среда со стадами мамонтов и бизонов позволяла. С неолита отбор пошёл на уменьшение размера мозга. Углеводная диета земледельцев позволяла неограниченно плодиться, но не кормить большие тело и мозг. Выигрывали индивиды с меньшими габаритами, но повышенной плодовитостью."

http://antropogenez.ru/article/493/

Под эпилог - особое мнение:

"Достигло ли человечество пика интеллекта, и что будет дальше". Дэвид Робсон

BBC Future 13 июля 2019

"Есть подтверждения тому, что, похоже, мы в конце "золотого века" - рост IQ замедлился, а кое-где даже пошел в обратную сторону. Например, в Финляндии, Норвегии и Дании поворотным моментом была середина 1990-х, после чего среднестатистический коэффициент интеллекта падал примерно на 0,2 балла в год. Таким образом разрыв между поколениями может составить до 7 баллов...

(Но дело в общем-то не в коэффициенте интеллекта - A.R.)

...Есть и вопрос разумности, рациональности - насколько хорошо вы способны выбирать оптимальные решения, взвешивая все доводы и отметая не относящуюся к делу информацию.Вам может показаться, что чем выше у человека уровень интеллекта, тем рациональней его решения. Но все не так просто.

Хотя более высокий коэффициент интеллекта коррелирует с такими способностями, как математическая грамотность (что важно для понимания вероятностей и взвешивания рисков), есть еще множество элементов принятия разумных решений, которые не объяснишь с помощью высокого или низкого интеллекта.

Простой пример: высокий IQ ничем не поможет, если вам кажется, что продукт, на котором написано "на 95% свободен от жира", здоровее, чем продукт с надписью "5% жира". Даже самых умных людей можно сбить с толку утверждениями, умышленно вводящими в заблуждение.

Люди с высоким IQ точно так же склонны верить только той информации, которая не противоречит их сложившимся взглядам, и игнорируют ту, которая им не нравится. И когда мы говорим о политике, это превращается в серьезную проблему.

Не спасает высокий интеллект и от тенденции бросать большие ресурсы на поддержку заведомо провальных проектов, даже если более разумным было бы прекратить финансирование - и это серьезная проблема уже для бизнеса.

Высокоинтеллектуальные люди действуют почти ничем не лучше других, когда надо отказаться от краткосрочных выгод ради долгосрочных благ, которые обеспечат вам комфортабельное существование в будущем.

Помимо сопротивляемости подобным искушениям существует множество общекритических способностей мыслить - например, умение подвергнуть сомнению собственные предположения, понять, где не хватает информации, и взглянуть на альтернативные объяснения происходящего, прежде чем делать выводы.

Все эти способности имеют решающее значение для правильного мышления, но они не особенно согласуются с коэффициентом интеллекта и совершенно не обязательно возникают с наличием высшего образования.

В одном из исследований, проведенном в США, обнаружилось, что ученые степени почти никак не улучшают способность мыслить критически.

Имея в виду все сказанное, можно понять, почему рост IQ не сопровождался точно таким же удивительным прогрессом во всех областях принятия решений."

https://www.bbc.com/russian/vert-fut-48954200

Такие дела. Конструктивные идеи, гипотезы, и замечания - приветствуются.

"Корр: Антропологи установили, что за последние 25 тыс. лет мозг человека стал уменьшаться в объеме. А особенно с появлением в нашей жизни компьютеров. Причину видят в том, что мы перекладываем на них функции мозга. А значит, много мозгов нам, в общем-то, и не надо. Как результат — начинается обратная эволюция, деградация извилин в черепной коробке…

д-р Марков: Действительно, современные люди свой мозг в большинстве случаев недоиспользуют. Чтобы нормально жить в нынешнем обществе, человеку уже ничего понимать особо и не нужно. То есть можно иметь плохо работающий мозг, но при этом спокойно жить и оставлять потомство. Отбор на поддержание крупного мозга резко ослабел. И это, по-видимому, началось не сегодня, а в первобытные времена, когда все больше знаний в готовом виде человек стал получать от сородичей. По данным антропологии, максимальный объем мозга был у наших предков — 20-30 тыс. лет назад, в эпоху верхнего палеолита. С тех пор человеческий мозг чуть-чуть уменьшился.

Корр: Говорят, что нашей памяти сильно навредит зависимость от интернет-поисковиков. К чему запоминать информацию, если ее можно легко найти в Сети? Поэтому мозг начнет использовать Интернет в качестве резервной памяти. В результате интеллектуальный уровень человека будет снижаться.

д-р Марков: Все правильно. Но для биологической эволюции неважно, что именно надо, а что не надо помнить нам, людям. Важнее, кто рожает больше детей: тот, кто имеет хорошую память, или тот, у кого она плохая. Дело в том, что экономический и социальный успех человека в современном обществе не так уж связан с его репродуктивным успехом. На самом деле уже со второй половины 19 века зависимость в развитых обществах обратная: более успешные и богатые люди в среднем рожают меньше детей, чем менее удачливые. А значит, идет отбор на врожденную склонность к пониженному жизненному успеху. При этом, судя по результатам недавних исследований, меньше детей рожают люди с наследственной врожденной генетической предрасположенностью к получению высшего образования и развитию у себя высокого интеллекта. И наоборот. Если эта тенденция сохранится, человечество будет постепенно глупеть".

https://www.rosbalt.ru/russia/2018/07/14/1717169.html

Еще одно мнение - очень жестко и очень кратко.

"Мы заменили наш творческий потенциал на конформизм, на социальный образ жизни, в котором не надо проявлять творчество, высовываться, и тогда ты гарантированно размножишься и перенесешь геном в следующее поколение. То есть получается упрощение организации в обмен на колбасу и возможность размножаться. Чем сообщество больше, надежнее, тем больше оно гарантирует репродуктивный успех."

(Сергей Савельев - эволюционист, палеоневролог, профессор, доктор биологических наук, заведующий лабораторией развития нервной системы научно-исследовательского Института морфологии человека РАН).

https://www.kommersant.ru/doc/2899526

И более развернуто: Станислав Дробышевский, научный редактор АНТРОПОГЕНЕЗ.РУ, к.б.н., доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ им. Ломоносова.

"Современная жизнь резко отличается от палеолитической. Сейчас человек получает всё готовое: и пищу, и вещи, и информацию. Крайне мало современных цивилизованных людей способны сделать какое-либо орудие труда из природных материалов. В лучшем случае человек комбинирует уже готовые элементы, например, прилаживает лезвие топора на топорище. Но он не изготавливает топор с самого начала – от добычи руды и срубания палки для топорища (тем более срубания орудием, лично изготовленным). Современный человек дров не носил, палок не пилил, руды не копал, железо не ковал – вот и нет ему ничего, в смысле мозгов. Специализация – это не проблема XX века, как часто приходится слышать. Она появилась ещё в раннем неолите, с первым большим урожаем, позволившим кормить людей, занимающихся не добычей еды, а чем-то ещё. Появились гончары, ткачи, писцы, сказители и прочие специалисты. Одни стали уметь дрова рубить, другие – печь топить, третьи – кашу варить. Цивилизация сделала мощнейший рывок вперёд, и количество общей информации сказочно выросло, но в голове каждого отдельного человека знаний заметно поубавилось. Цивилизация столь сложна, что один человек в принципе не может уместить в голове даже малой части общей информации, обычно он и не пытается, ему и не надо. Роль винтика устраивает подавляющее большинство цивилизованных людей... Современный человек берёт нусом – коллективным разумом. У кроманьонцев нус не дорос, так что каждому приходилось работать своими мозгами. А при всём при том, мозг – энергетически жутко затратная штука. Большой мозг пожирает огромное количество энергии. Неспроста палеолитические люди часто имели мощное телосложение – им надо было усиленно кормить свой мощный мозг, благо, ещё неистощённая среда со стадами мамонтов и бизонов позволяла. С неолита отбор пошёл на уменьшение размера мозга. Углеводная диета земледельцев позволяла неограниченно плодиться, но не кормить большие тело и мозг. Выигрывали индивиды с меньшими габаритами, но повышенной плодовитостью."

http://antropogenez.ru/article/493/

Под эпилог - особое мнение:

"Достигло ли человечество пика интеллекта, и что будет дальше". Дэвид Робсон

BBC Future 13 июля 2019

"Есть подтверждения тому, что, похоже, мы в конце "золотого века" - рост IQ замедлился, а кое-где даже пошел в обратную сторону. Например, в Финляндии, Норвегии и Дании поворотным моментом была середина 1990-х, после чего среднестатистический коэффициент интеллекта падал примерно на 0,2 балла в год. Таким образом разрыв между поколениями может составить до 7 баллов...

(Но дело в общем-то не в коэффициенте интеллекта - A.R.)

...Есть и вопрос разумности, рациональности - насколько хорошо вы способны выбирать оптимальные решения, взвешивая все доводы и отметая не относящуюся к делу информацию.Вам может показаться, что чем выше у человека уровень интеллекта, тем рациональней его решения. Но все не так просто.

Хотя более высокий коэффициент интеллекта коррелирует с такими способностями, как математическая грамотность (что важно для понимания вероятностей и взвешивания рисков), есть еще множество элементов принятия разумных решений, которые не объяснишь с помощью высокого или низкого интеллекта.

Простой пример: высокий IQ ничем не поможет, если вам кажется, что продукт, на котором написано "на 95% свободен от жира", здоровее, чем продукт с надписью "5% жира". Даже самых умных людей можно сбить с толку утверждениями, умышленно вводящими в заблуждение.

Люди с высоким IQ точно так же склонны верить только той информации, которая не противоречит их сложившимся взглядам, и игнорируют ту, которая им не нравится. И когда мы говорим о политике, это превращается в серьезную проблему.

Не спасает высокий интеллект и от тенденции бросать большие ресурсы на поддержку заведомо провальных проектов, даже если более разумным было бы прекратить финансирование - и это серьезная проблема уже для бизнеса.

Высокоинтеллектуальные люди действуют почти ничем не лучше других, когда надо отказаться от краткосрочных выгод ради долгосрочных благ, которые обеспечат вам комфортабельное существование в будущем.

Помимо сопротивляемости подобным искушениям существует множество общекритических способностей мыслить - например, умение подвергнуть сомнению собственные предположения, понять, где не хватает информации, и взглянуть на альтернативные объяснения происходящего, прежде чем делать выводы.

Все эти способности имеют решающее значение для правильного мышления, но они не особенно согласуются с коэффициентом интеллекта и совершенно не обязательно возникают с наличием высшего образования.

В одном из исследований, проведенном в США, обнаружилось, что ученые степени почти никак не улучшают способность мыслить критически.

Имея в виду все сказанное, можно понять, почему рост IQ не сопровождался точно таким же удивительным прогрессом во всех областях принятия решений."

https://www.bbc.com/russian/vert-fut-48954200

Такие дела. Конструктивные идеи, гипотезы, и замечания - приветствуются.

Published on August 18, 2019 06:32

August 17, 2019

Как морализм и мания контроля над людьми делает развитые страны - нищими.

16 августа 2019 "В общественных туалетах в Уэльсе установят систему анти-секс. Муниципалитет прибрежного валлийского города Порткол готовится установить в городе общественные туалеты, противодействующие попыткам заняться сексом или употребить наркотики.

Один из вариантов технического решения этой задачи - оснастить кабинки полом, чувствительным к весу, чтобы туда мог зайти только один человек.

Еще один вариант - система, реагирующая на резкие движения. При активации она будет направлять на людей струи воды, распахивать двери в кабинку и включать сирену.

Чтобы кабинки не занимали бездомные, предлагается ограничить время посещения туалета, для борьбы с курильщиками в кабинках установят спринклеры, а стены туалетов сделают вандалоустойчивыми - на них не будут удерживаться граффити.

В планировочных документах указано, что постройка шести туалетов обойдется в 170 тысяч фунтов.".

https://www.bbc.com/russian/other-news-49374899

Комментарий: любопытное объединение феноменов: "заняться сексом или употребить наркотики". Христианский морализм хлещет из проекта, как вода из спринклера. Понятно, что по мнению британских моралистов главные проблемы общества, это не экономическая рецессия и системный политический кризис в стране, а «Sex & Drugs & Rock & Roll» (как в названии песни британского музыканта Дьюри, 1976 года). Понятно, что идеал авторов сортирного проекта - это схема "Большой брат" (из антиутопии также британца Оруэлла). Спасение нации в тотальном контроле гадких граждан, которые ведут себя аморально и безответственно.

А теперь считаем цену морализма.

Что такое город Порткол? Вот: https://en.wikipedia.org/wiki/Porthcawl

Прибрежный городок с населением 16000 жителей, недалеко от Кардиффа.

Шесть сортиров в стиле "Большой брат следит за тобой" обойдутся им по 10.6 фунтов (13 долларов) из кармана каждого жителя (включая маленьких детей и пенсионеров).

Просто для сопоставления:

"...В Лондоне можно пообедать всего за 7-11 фунтов. Английский завтрак, мексиканские буррито, вегетарианские обеды, индийские лепешки, итальянское мороженое"

https://theuk.one/10-мест-в-лондоне-где-можно-поесть-вкусн/

Так что в проект высокоморальных сортиров улетел вкусный обед каждой семьи.

И просто для примера реальных проблем:

13 августа 2018 "В Англии число бездомных растет. Власти обещают это исправить.

В 2017 году на улицах каждую ночь ночевало примерно 4750 человек.

На борьбу с проблемой власти выделяют 100 млн фунтов".

https://www.bbc.com/russian/news-45168152

Заметим - это почти в 600 раз больше, чем на проект морализующих сортиров в Портколе.

Но в Британии живет 63 миллиона людей: почти в 4000 раз больше, чем в городке Порскол.

Т.е. в расчете per capita на проблемы бездомных выделяется в 6.66 раза меньше средств, чем на сортирную морализацию.

Впрочем, даже эти 100 млн фунтов (выделенные на решение проблемы бездомности) на самом деле тратятся прежде всего на морализм:

"...Деньги прежде всего пойдут на профилактические меры - помощь в лечении психических заболеваний и алкогольной и наркотической зависимостей" (там же).