محمد إلهامي's Blog, page 81

November 9, 2012

لقائي مع "الجزيرة مباشر مصر" عن جمعة تطبيق الشريعة

والمؤمن مرآة أخيه.. فلا تبخلوا علينا بنصائحكم

<iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/FUDAeCK..." frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

* الجزء الأول من البرنامج، برفقة: محمد طلبة (سلفيو كوستا)، محمد مرعي (مدون)

<iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/FUDAeCK..." frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

* الجزء الأول من البرنامج، برفقة: محمد طلبة (سلفيو كوستا)، محمد مرعي (مدون)

Published on November 09, 2012 20:11

November 1, 2012

صديقي عمرو، لا أقبل أفكارك الجميلة، فماذا نفعل؟

فتح ردي على صديقي عمرو عزت باب سجال كما توقعت، فقد كتب مقالا يدعوني فيه للنظر في المرآة قبل حديث السياسية، وقد صرت مؤمنا –بعد أكثر من عقد من الحوارات- أن الوصول إلى اتفاق بين النماذج المعرفية المختلفة هو نوع من الوهم الذي كنا نتمناه ونحن صغار –سنا وعقلا وتجربة- فلما كبرنا قليلا صرنا نفهم أنواع الهروب والتدليس وأساليب تفجير الحوار حتى ينتهي الطرفان –بعد الجدال الطويل- إلى الصفر، بل ولعل أحدهما ازداد نفورا من صاحبه.. وهذا ما زادني إيمانا بتوجيه النبي (ص) بترك الجدال حيث يقول: "أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المِرَاء (الجدال) وإن كان محقا".. فصار الأسلم –برأيي- ألا يزيد الرد والتعقيب على مقالين، ثم القارئ هو الحكم.. فمن هنا فهذا آخر ما أكتب في الموضوع إن شاء الله!

***

أقر صديقي عمرو عزت بأن مقالي "فيه صدق ووضوح وأقل قدر من المواربة في التعبير"، وإن كان سحب هذه الصفات الحسنة ليجعلها تعبيرا عن "السعي السلطوي الإسلامي السلفي"، وهنا بدأ صديقي في تشويهي وتشويه ما أحمل من أفكار.. منذ هذه اللحظة فنحن لسنا أمام عمرو الند والقرين المكافئ بل أمام عمرو الواعظ الفاهم الذي يعطي دروسا لصديقه "السلفي" في الديمقراطية وسياقاتها ومن أين نبدأ وكيف نبدأ، وهذا بالأساس انحراف منهجي سيتفرع عنه انحراف الحوار عن غايته!

من أراد تتبع الحوار فليقرأ المقالات من أولها، والقصة أن عمرو كتب مقالا يندد فيه بوجود ما يسمى الهوية، وصال بقلمه على أحد الذين يعتقدون بأن للشعب المصري هوية إسلامية، وحدثنا عن فكرته بضرورة أن تكون الدولة علمانية محايدة الاتجاه تجاه جميع مواطنيها، ثم سخر من الطرف الآخر واستعرض عضلاته الثقافية وما قرأه من كتب وأفكار كثيرة (فعمرو مثقف!) انتهت به إلى قناعته الحالية التي لا ترى للدولة هوية!

فلما رددت عليه لم أكن مهتما بمناقشة أفكاره أصلا، كنت مهتما بالأساس بكشف الغطاء عن الفكرة المختبئة في كلام عمرو –وسائر ذوي التوجه العلماني- وهي أنهم يريدون تسيير الناس وراء الأفكار التي يعتنقونها باعتبارها الأفضل والأكثر تعبيرا عن حقوق الإنسان والحرية والمساواة.. وسائر باقة الألفاظ الرنانة المحفوظة، والتي نتفق في معناها العام ونختلف في تفاصيلها وحدودها!

كان مقالي يقول بالأساس: ماذا نفعل إذا اختلف الناس وأرادوا التعايش سلميا؟ ماذا إذا لم تقتنع الأغلبية بأن عمرا ورفاقه يفهمون أكثر منهم ويعلمون ما لا يعلمون ولديهم الصواب الذي لم يصلوا إليه بعد؟

ما موقفك يا عمرو من الديمقراطية باعتبارها الوسيلة التي تعبر عن رغبة الشعوب؟

هل لديك فكرة حاكمة (وهي علمانية الدولة) تريد أن تجعلها فوق الديمقراطية، بحيث لا يجوز للديمقراطية أن تخالفها؟ أم أنت قابل لما ستفرزه هذه الديمقراطية –وهو المعبر عموما عن رغبة الأغلبية- مستمرا في نضالك لإقناع المجتمع بأن أفكارك هي الأصوب والأفضل؟

إن خصومه أيضا نوعان: نوع لديه فكرة حاكمة (وهي الشريعة) وهي عنده فوق الديمقراطية؟ ونوع سيقبل ما أفرزته الديمقراطية التي لا تفرز في بلادنا إلا الإسلاميين!

من الأفضل لنا جميعا أن نفهم أننا إزاء اتجاهين مختلفين، نموذجين معرفيين متناقضين، ولئن لم نقبل أن يكون معيار الأغلبية والأقلية هو الموجه للاتجاه السياسي للدولة، فنحن نفتح الباب أمام احتماء كل قوم برجالهم!

وقد بينت في المقال السابق بعضا من أفكار القوم –وأنا منهم- لكي أزيد توضيح الفكرة، وهي أننا نموذجين مختلفين لن يفلح الإقناع في حسم أحدهما في المدى القريب ولا المتوسط، فكيف نحل إشكالنا "هنا والآن"؟!

***

أحسب أن عمرا فهم قصدي وراوغ في الرد عليه، ذلك أني أحسن الظن به ولا أتوقع أنه لم يفهمه!

لقد ترك القضية الأساسية وهي "ماذا نفعل –هنا والآن- لحل إشكالية التناقض هذا" وأخذ يعيد الحديث عن "جمال" فكرته وكيف أنها الأفضل والأصوب والأقدر على صناعة وضع أحسن للمجتمعات، كما أعاد الحديث في تشويه فكرة صديقه السلفي واتهم نواياه "السعي السلطوي السلفي" وهو اتهام يراه القوم عظيما حين يُوَجَّه إليهم لكنهم لا يتوقفون قبل ترديده على خصومهم!

***

عمرو عزت الذي يحاول حل المشكلة القائمة "هنا والآن" اضطر لأن يعود إلى نقطة في التاريخ –وهو ما يرفضه في أغلب مقالاته السابقة- ولكنه جعلها نقطة "بداية الخليقة" حيث أقف أنا وهو أمام المرآة لا سلطة لأحدنا على الآخر ثم أخذ يعدد فوائد هذا الوضع!

وهنا يضطرب منطق عمرو؛ فهو عادة لا يحب الخوض في التاريخ لأن الناس مختلفون في منطلقاتهم التاريخية، لكنه يقترح علي نقطة تاريخية للبدء منها، ثم اضطره شرح قناعاته أن يبدأ من النقطة التاريخية التي بدأت منها فكرته "رحلة الديمقراطية".. وبالتأكيد لن أدخل معه في هذا الحوار التفصيلي الذي يساهم في مزيد انحراف النقاش، بل المشكلة ببساطة: أن خصومه يملكون لحظة أخرى للانطلاق منها، لحظة نزول القرآن على النبي محمد، ثم لحظة الفتح الإسلامي لمصر، وهي اللحظات التي ما تزال تمثل تحولا تاريخيا ما زال حيا في حياة المصريين ومؤثرا على انحيازاتهم وأفكارهم واختياراتهم!

لئن كنتُ أتحدث بالوضوح والصدق الذي أقره عمرو، فإني ألاحظ أنه لا يتحدث بصراحة عن موقفه، هو لا يقول بوضوح أن ما يطرحه هو مناقض للإسلام ولا سبيل لأن يتلاقى معه، ولهذا فهو يكرر الحديث المعسول عن "عيش مشترك وحريات وحقوق مصونة في مواجهة السلطات السياسية والاجتماعية والدينية"!

إن "هنا والآن" يا صديقي تفرض علينا أن ننزل إلى الواقع من برج الأفكار، نحن في عالم منقسم إلى دول ذات سلطة، إنني ألعن "الدولة الحديثة" في كل وقت لأنها تصنع الإنسان كما تحب لكن لا يسعني تجاهل أنها موجودة وفاعلة، ولهذا فأنا أناصر أكثر الأفكار التي تجعلها معبرة تعبيرا حقيقيا عن رغبة الناس لا مسيطرة عليهم وقاهرة لهم.ثم إن "هنا والآن" تخبرنا بأن كل ما تقوله من أفكار تبدو جميلة لا أثر لها في الواقع، بل آخرها أن تكون بيانات في منظمات حقوق الإنسان (وهي أيضا مسيسة وغير نزيهة في كثير من الأحيان) أما الواقع فهو حروب ودماء وقنابل وأشلاء والقوي فيه يقهر الضعيف ويسحقه.. ومن موقع كوني باحثا في التاريخ فأنا أناصر أفضل فكرة نشرت الرحمة والعدل بين الناس وهي الإسلام.. فحتى في لحظة الحرب والفتح كان المسلمون –وباعتراف المؤرخين غير المسلمين- هم معجزة العالم في العدل والرحمة!

ثم إن "هنا والآن" تجعلنا نرى أن الدول التي كتبت فيها مواثيق حقوق الإنسان وتقع فيها مقرات المنظمات الدولية لا تخجل من التعبير عن هويتها، وأحيانا ما تكتب هذا في دستورها صراحة، ومن كان ذا غطاء علماني يدعي محايدته بالنسبة للدين يتبارى مرشحوه (أوباما ورومني) للتعبير عن مدى تدينهم المسيحي!! ولعلك رأيت هذه المناظرة!

***

إن حديثك عن التسلط والتحكم بالبشر كله لا محل له من الإعراب في حوارنا هذا، ولئن كان له محل فهو عليك لا لك، لأن موقفي هو ما يجعل الناس أحرارا متساوين لهم القدرة على انتخاب من يمثلهم وأن تسير حياتهم كما يرغبون، وما بينهم من خلافات يُحلُّ بالطريقة السلمية، بينما أنت تحاول جر الأغلبية للإيمان –أو القبول قهرا- بأفكار تراها تمثل ذروة وخلاصة التجربة التاريخية البشرية.

ربما كانت الديمقراطية أفضل الطرق السيئة لإدارة المجتمعات، لكن أن تحملنا على القبول بعلمانية الدولة رغم أن أغلبنا لا يريد هذا لهو الاستبداد الواضح الصريح، وساعتها قد أتقمص دور جون لوك لأخاطبك في ثوب توماس هوبز وأقول "إن هروبك من الفأر قد أوقعك في براثن الأسد"!

إنني أقاوم نفسي بعنف لأدافع عن مشروعي "وحدة الأمة وعودة الخلافة الإسلامية" التي تراها أنت مشروعا تسلطيا، ولأصحح ما شوهته حول الهوية وهوية الأغلبية و"استغلال" (انظر اللفظ) الديمقراطية والرغبات السلطوية الدفينة الكامنة في جينات عموم السلفيين، ثم في النهاية احتكار الحديث باسم الثورة وأهدافها وتحديد من يدافعون عنها ممن يسعون إلى تقويضها.. أقاوم هذا كله لأني لا أريد حرف مسار النقاش الأصلي:

ماذا نفعل هنا والآن إذا لم نتفق حتى على المنطلقات؟ هل نقبل برغبة الأغلبية ونمشي بالخلاف في إطاره السلمي؟ أم يستدعي كل قوم أنصارهم في الغرب والشرق ونخوض حربا أهلية لنحسم الأمر بالسلاح والدماء؟!

***

لقد كان صديقي عمرو من النزاهة بحيث لم يعايرني بأني سلفي لم أشارك في الثورة وكنت أقول بحرمة الخروج على الحاكم، فهو نزيه بالقدر الذي لا يسمح له باختلاق الأكاذيب –كما يفعل جيران عموده في المصري اليوم- لكنه أتحفني بالقول بأن أفكاري تجعلني ممن "يسرقون الثورة ويخونوها ولو كانوا ثوارًا ولو كانوا كثيرًا وأعجبتهم كثرتهم".وهنا أراه لا يختلف كثيرا عن جيرانه الذين يكذبون في المصري اليوم، فأي فارق إن كنت خائنا للثورة على كل حال، سواء شاركت أو لم أشارك؟ وسواء قلت بحرمة الخروج على الحاكم أو خرجت عليه؟ وسواء قعدت في بيتي أم نطق جسدي بإصابات أيا محمد محمود؟

وهنا ما الذي يجعل عمرا مختلفا عنهم بالنسبة لي؟ فهم –حتى من كانوا منافقين وضد الثورة، كأصحاب المصري اليوم أنفسهم- تعبير عن الثورة حتى وإن لم يشاركوا (لأنهم يعبرون عن الثورة) وأنا وأمثالي نقيض للثورة وإن شاركنا فيها..

إن صديقي عمرو واحد من الأمثال التي تثبت لك أن كل الخلافات جزئية وتفصيلية، تذهب وتجيء، تثور وتنطفئ.. إلا خلاف الأفكار! وفي الذروة من الأفكار: الدين!

لا أحد منا مستعد ليبيع فكرته ولا أن يتنازل عن بعض دينه، سواء دينه الذي نطق به القرآن أو فاضت به وثائق حقوق الإنسان.. سأظل أسعى لأن ترث المرأة نصف الرجل في إطار منظومة إسلامية ترتب الوضع بما يجعل هذا النصف عدلا ومساواة، في حين يسعى صديقي لترث المرأة كالرجل فتلك هي المساواة عنده!

لكن هل من المساواة أن أكتب وأرد في مدونتي وموقع شبابي، بينما يساجلني عمرو في المصري اليوم؟!!

نشر في رابطة النهضة والإصلاح

Published on November 01, 2012 03:24

October 26, 2012

صديقي عمرو عزت، لا تنظر كثيرا في المرآة

بيني وبين الصديق عمرو عزت نقاشات منذ زمن يمكن أن نصفه بالطويل، منذ زمن المدونات.. سيظل عمرو من بين الأقلام التي أتمتع بأسلوبها وأنفر من أفكارها، كل مقالاته تقريبا تراودني في الرد عليها، ورغم أني دائما ما أقاوم استفزازها لأسباب عامة وخاصة.. إلا أن مقاله "السجل السلفي" استطاع استفزازي.. فهنيئا لك يا عمرو!

صديقي عمرو يكتب أسلوبا نصف ساخر، وهو الأسلوب الذي يريح صاحبه من عناء انتقاء الألفاظ والتعبيرات الجادة، وهو ما قد يصنع مشكلات أو يُظهر عوار الفكرة، فيكون الأسلوب الساخر نوعا من المراوغة والمناورة، وهي تنطلي عامة على القارئ السريع!

المركز عند عمرو هو الآتي: نحن شعب مختلف، نعيش في دولة، على الدولة أن تكون محايدة تجاه كل رعيتها، الدولة ينبغي أن تكون بلا هوية، وبالتالي بلا رسالة، عليها أن ترعى شؤون مواطنيها لتحقق لهم مستوى أفضل من الراحة والرفاهية في ظل العدل الاجتماعي (عمرو –لمن لا يعرفه- يساري).

عمرو متحمس لهذه الأفكار التي أثبتت التجربة البشرية أنها الأفضل في التعايش –هكذا يقول- فهي خلاصة التجارب الإنسانية التي أنفق فيها كثيرون أعمارهم، وهي جديرة بأن نعتمدها لتكون حياتنا أفضل!

***

لن أعتبر نفسي في بحث علمي لكي أدلل على كل ما أقول بعبارة من كلمات عمرو في مقال من مقالاته، وأسأل الله ألا تدعو الحاجة لهذا (ذلك أن سجالا بيني وبينه قد ينفتح بعد هذا المقال، وأرجو ألا يطول!)، بل سأعتبر نفسي في إطار الرد العام على الفكرة المركزية!

صديقي عمرو وضع صورته مع بطاقته وهو ينظر في المرآة.. وهو بالتأكيد لم ير في المرآة إلا نفسه وبطاقته! وبهذا صار لدينا عَمْران وبطاقتان! ولعله –وهذا مزاح- أراد تكثير نفسه ليناسب المقال المكتوب! ذلك أن المقال تحدث عن أن مصر زاخرة بالاختلافات الدينية (طوائف يهودية، طوائف مسيحية، طوائف إسلامية، ملحدون بلا دين، أديان أخرى).. وقد اجتهد في تسميتها حتى ليُخَيَّل لمن لا يعرف مصر أن ثمة أقلية إسلامية تحكم هذا "المتحف" قهرًا!.. ولهذا فهو يقول بأن من التعسف والتخلف والتجبر اعتبار مصر ذات هوية، واختار –كعادته في الكتابة- نموذجا من الناس له تصريح ليفرغ فيه وفي تصريحة شحنة الغضب.. والأفكار!

المقال هنا لمن أراد

***

ورغم أن عمرو نظر في المرآة ورأى نفسه مكررا، ورغم أنه ذكر كل الطوائف التي خطرت بباله –وإن كانوا أفرادا معدودين- إلا أنه لم يستطع أن ينفي أن كل هؤلاء (المكررين والمحشدوين) لا يمثلون سوى أقلية في هذه الأرض.. وبالتالي فعمرو لا يحفل بمقاييس الديمقراطية لتسوية الوضع، فهي ليست في صالحه، بل يريد أن يجعل فكرته فكرة فوق الديمقراطية، أو بمعنى آخر "فكرة حاكمة للديمقراطية".. تلك الفكرة هي علمانية الدولة التي ينبغي أن تكون بلا انحياز وبلا هوية، وبالتالي بلا رؤية وبلا رسالة!

لا بأس يا عمرو..

سأطرح لديك فكرة أخرى!

ثمة إسلامي، لم ينظر في المرآة، بل ينظر في الواقع رأى نفسه كثيرا كثيرا كثيرا.. نحو 94% من الإحصاء الديني، يفوز في كل انتخابات، وهو يرى أنه يفوز لأنه يحمل راية الشريعة ويعد الناس بالسعي لتحكيمها، والناس ينتخبونه بالفعل!

هو لا يستسلم لحدود سايكس بيكو، لا يراها بداية التاريخ ولا نهاية المطاف، هو يشعر بأنها تمثل لحظة تاريخية حافلة بالعار والهزيمة، لقد تمكن الأعداء من تقسيم الأمة الواحدة إلى دويلات.. لا تستغرب، هو ما يزال يعيش في الماضي، يراه كان خيرا من الحاضر، وهدفه هو إعادة توحيد هذه الأمة الواسعة لتكون دولة واحدة، على رأسها حاكم واحد، يسميه "الخليفة.. أمير المؤمنين"!

أفهم أنه لا يعجبك ولا تقبل أفكاره، ولكنه أيضا.. موجود! وربما يكون موجودا أكثر منك عند مصنع الكراسي في إمبابة، لا أحسب أنك تحتاج من تسأله عنه ليدلك عليه!

وعلى هذا يا صديقي عمرو.. فهو يرى أنه صاحب فكرة، صاحب دين، وبالتالي صاحب انحياز وصاحب رسالة، يضايقه جدا أن عشرات الملايين مجبورون على التنازل عن غاياتهم لأن بعض المئات أو الآلاف أو حتى الملايين لديهم فكرة أن الدولة ينبغي أن تكون محايدة وبلا انحياز وبلا رسالة!

هو يقدم لك التطمينات بإسهال في كل يوم، موجز هذه التطمينات أن تلك الأقليات لم تجد –عبر التاريخ- أرضا أسمح ولا أخصب من هذه الأرض ليعيشوا فيها ويساهموا في بناء حضارتها، ربما تطميناته لا تكفيك.. ليس هذا هو المهم الآن، المهم أن هذا هو آخر ما يستطيع تقديمه لأنه يرى هذا دينه الذي يؤمن به، والذي هو مضطر لتطبيقه وإلا سيخلد في النار.. إنه يا صديقي عمرو يخاف جدا من الخلود في النار!!

هو يقبل بمقاييس الديمقراطية، ربما لأنه على ثقة أنها في صالحه، وربما لأنه يقبلها حقا، دعنا الآن لا نفتش في نواياه ونتعامل مع ظاهره.. لعلك توافقني أن التفتيش في النوايا شيء سيء!

وثمة منهم –أي من هؤلاء الإسلاميين- من يضع فكرة حاكمة فوق الديمقراطية، كما تفعل أنت بالضبط، ولكنه يسميها الشريعة/ الحلال والحرام/ القرآن... إلخ في حين أنت مهتم أكثر بحقوق الإنسان ووثائقه وتجارب الإنسانية (هو يرى أنها تجارب الغرب لا الإنسانية، وأن الإنسانية لم تُسْتَشر فيها، ولم تساهم في صياغتها، وأن الغرب نفسه لا يحترمها ولا يتردد في طحنها عند تناقضها مع مصالحه)..

وهنا نصل إلى مرحلة حرجة.. ترى ماذا نفعل؟!

إذا أردنا أن يبقى الصراع مصريا خالصا، وسلميا خالصا، فأمامك يا صديقي نضال حتى تستطيع كسب المجتمع إلى صفك لتغيير الميزان الديمقراطي لصالحك! وإذا لم نُرِد واستجار بعضكم بجيوش العالم المتقدم فإن بعضنا سيستجير بـ "المجاهدين" من بين الأمة الواسعة التي –هي أيضا- ما زالت لم تستسلم لمقدس سايكس بيكو!

أنت ترى الشعب بلا هوية.. لا بأس!

لكني أراه ذا هوية! وأراه ذا هوية إسلامية.. وكل هؤلاء الذين ذكرتهم –وإن نظروا في المرآة وتكرروا- لا يخدشون هوية هذه الأغلبية!

أنت ترى الدولة كيانا صامتا محايدا.. وأنا لا أراها كذلك.. بل أراها ذات ماضٍ وانحياز، وبالتالي ذات رؤية ورسالة وأهداف.. وأعتنق ما قاله رجل عراقي من البصرة -اسمه أبو الحسن الماوردي مات قبل ألف سنة- أن من واجبات الحاكم "حراسة الدين وسياسة الدنيا"!

قل لي ماذا نفعل يا صديقي عمرو؟!

أنا لا أرتاح لما تسميه أنت "ضمانات أوسع للحريات والحقوق ويحترم التعدد والتنوع"، وأتوجس منه خيفة، وأرى أن تحت كل كلمة من هذه يختبئ معنى يخالف ديني! أنا –بالمناسبة- حين أذهب إلى مكان أكون فيه أقلية ألتزم بقوانينهم، فهم غير مستعدين لتغيير قوانينهم من أجلي، أو لأنها لا ترضيني، حتى وإن كانت أحيانا في صميم شؤوني الشخصية، ولهذا فإنني إن لم استطع التعايش مع قوانينهم ولم يكن لدي من الصبر والنضال لتغييرها أذهب عنهم بعيدا!

ولست بالطبع أدعوك للذهاب بعيدا، أدعوك فقط لئلا تجرني خلفك لأن مفهومك للحرية يقول بأنك الأصح وبأنني المتخلف الذي لم أفقه بعد تجارب البشرية التي أنتجت مواثيق حقوق الإنسان! اهنأ بتقدمك وحضارتك وفلسفاتك، وهذه الأسماء الطويلة التي قرأت لها (أنت مثقف جدا يا عمرو!) ولكن دعني أعش حياتي كما أريدها وأفهمها، أنا وسائر هذه الملايين التي تريد الشريعة وتنتخب ممثليها كما تحسبهم!

أكرر أنني أرى الشريعة الإسلامية تضمن حقوق غير المسلمين، وعلى ما بين الطوائف الإسلامية من خلافات في التفاصيل –وهي الخلافات الموجودة في كل فكر- إلا أن آخر ما يرضيني أقل مما يرضيك.. فماذا نفعل؟

إن لم نحتكم للشعب، ونقبل إرادته، ونسعى لتغييره إلى ما نريد.. فإني أرى المستقبل مظلما جدا! مظلمٌ بما هو أكثر مما قد تظنه "ظلاما" حين تطبق الشريعة على غير المسلمين!

***

لم يعجبني تلمحيك لطبيب الأسنان، وحريته، وحرية ابنه في اختيار الكلية، ولم يعجبني أسلوبك في التقليل من شأنه.. واعلم أن لدى كل إنسان ما قد يؤخذ من حياته الشخصية فيشهر به فيها! فأرجوك.. أرجوك بشدة.. ألا تعامل الناس في صميم حياتهم الشخصية بهذا الأسلوب!

صديقي عمرو!

لمرة أخرى.. لا تنظر كثيرا في المرآة!

نشر في رابطة النهضة والإصلاح

Published on October 26, 2012 04:50

October 23, 2012

تهذيب "ملاحظات عاجلة حول مسودة الدستور" للدكتور محمد بريك

كتبه: د. محمد بريك - هذَّبَه: محمد إلهامي

المتون القوية والكتابات النافعة هي التي تجد لها عناية بين الباحثين، فثمة من يشرحها، وثمة من يختصرها ويهذبها، وثمة من يكتب حواشيه عليها، وثمة من ينظمها شعرا لتخلد مادتها ويسهل هضمها.وقد كانت كتابات الأخ الكريم والأستاذ الفاضل محمد بريك –وهو الباحث في العلاقات المدنية العسكرية بجامعة ريدنج من أنفس ما كُتِب في الموضوع منذ أعقاب الثورة المصرية وحتى اللحظة، وقد استأذنته في تبسيط ما أراه نافعا منها بتخليصها من المصطلحات الأكاديمية ومن الإسهاب فأذن لي مشكورا، وهذا هو التهذيب الأول لمقاله "ملاحظات عاجلة حول مسودة الدستور" الذي نشره على جزأين***

لا يُنشئ الدستور وضعا سياسيا جديدا بقدر ما يكشف عن موازين القوى السياسية، ولهذا فإن التحليل السياسي للواقع ضروري لإدراك مدى جودة الدستور وتلبيته لمتطلبات الوطن من حيث الأولويات والمخاوف التي تفرضها المرحلة الحالية والخبرة التاريخية.

على أننا سنتجاوز هذا التحفظ لنقدم قراءة لمسودة الدستور في شقين؛ الأول: النظام السياسي وصلاحيات الرئيس، والثاني: وضع المؤسسة العسكرية. باعتبارهما مجال تخصصي الذي أملك ما أكتبه فيهما!

(1)

أولا: النظام السياسي

ثمة ثلاث أنواع من الأنظمة: النظام الرئاسي الذي يكون رئيس الجمهورية صاحب الصلاحيات الأوسع، والنظام البرلماني وفيه تكون الصلاحيات لرئيس الحكومة، والنظام المختلط (البرلماسي) حيث يتقاسم الرئيس ورئيس الحكومة الصلاحيات، وعادة ما يكون الرئيس مختصا بالسياسة الخارجية والأمن القومي بينما يختص رئيس الحكومة بالتنمية والسياسة الداخلية.

وفي هذا السياق نرصد ملاحظتين على مسودة الدستور:

1. لا يوجد بالمسودة توزيع واضح للاختصاصات: إذ يظهر أن الرئيس هو المسؤول الأول بالدولة وله تفويض غيره، لكن اختصاصاته غير واضحة خصوصا والمادة (156) تزيد الأمر غموضا وهي تنص على "يضع الرئيس السياسات العامة للدولة، ويشرف على تنفيذها، بالاشتراك مع الحكومة".

2. صلاحيات الرئيس قريبة جدا من النظام الرئاسي: وذلك من خلال أربع مواد

أ. مادة (145) التي تعطي الرئيس حق تشكيل الحكومة دون أن تلزمه باختيار واحد من حزب الأغلبية البرلمانية، فإن رفض البرلمان برنامج الحكومة يحاول الرئيس مرة أخرى، فإن رُفِض فإما أن يقبل باقتراحات من مجلس الشعب أو يقوم هو بحل البرلمان ودون استفتاء في هذه الحالة (!!) [وهذه المادة تناقش حالة مختلفة عن الحالة التي تناقشها المادة (129) والتي تُلزِم الرئيس باستفتاء شعبي قبل إقدامه على حل البرلمان، بدليل أن المادة (145) لا تناقش ما إذا جاءت نتيجة الاستفتاء بالرفض]

ولا يمكن اعتبار هذه المادة بهذا الشكل نظاما مختلطا (برلماسيا) بل هي نظام رئاسي، فهي تجعل البرلمان (وحزب الأغلبية) أضعف موقفا من الرئيس في حال الخلاف.

ب. مادة (149) التي تنص على أن "للرئيس حق تعيين الموظفين العسكريين بالدولة وحق عزلها"، وهو أمر مخالف للعرف الديمقراطي ومخالف للنظام البرلماسي، فالوظائف العسكرية تحديدا يجب أن يمنع الرئيس من الاستفراد بها لئلا يصبغها بلونه السياسي (كما في تجربتنا المصرية)، فيمتلكها إن كانت المؤسسة ضعيفة أو يرضخ لها وتفرض نفسها عليه إن كانت قوية (كما في باكستان)، والنظام الأمريكي (وهو برلماسي أقرب للرئاسي) يفرض ضرورة تصديق مجلس الشيوخ على الترقيات العسكرية دون القيادية.

جـ. مادة (183) التي تعطي للرئيس حق تعيين أعضاء ورئيس المحكمة الدستورية العليا ولاتشترط تصديق البرلمان! وهذه تحاكي صلاحيات مبارك ولا يوجد حتى في النظام الأمريكي (الرئاسي) الذي يشترط موافقة البرلمان.

د. مادة لم أجدها في المسودة ولكن تحدث عنها رئيس لجنة الأمن القومي بالجمعية التأسيسية في برنامج يسري فودة (حلقتان متتاليتان) عن أحقية الرئيس في استدعاء القوات المسلحة لحفظ الأمن الداخلي بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني. (فإما أنها غابت عن ناظري فأرجو من يرشدني إليها، وإما لم تُكتب في هذه المسودة وستكتب لاحقا، وإما أُلْغِيت.. وإلغاؤها هذا أخطر ما في الموضوع لأن هذه المادة هي موطن الاستبداد ومفتاحه وهي مما يجب أن تكتب في الدستور ولا تترك للقانون –فالقانون تغييره سهل- أو للمزاج، فهي التي تسمح للرئيس باستعمال الجيش في ضبط الوضع الداخلي لصالحه، ولا بد أن يكون مثل هذا القرار مناصفة بين الرئيس وبين أغلبية برلمانية مريحة وليس توافقا بينه وبين الجيش كما تقول المادة، بل ربما يجب اشتراط موافقة رأس السلطة القضائية (وخصوصا في حالة غياب البرلمان) كي لا نصطدم باستبداد جديد خصوصا ومؤسساتنا لم تتدرب بعد على التمييز والفصل بين ماهو مهني وماهو سيادي.

واعتبارا لما سبق فإنه من التدليس والتحريف وصف هذا النظام بالبرلماسي، بل هو رئاسي صريح، ولا بأس أن تضع التأسيسية نظاما كهذا شرط أن تكون صريحة في وصفه وأن تشرح منطقها في هذا، فالفصائل السياسية في مصر تكاد لا تتفق على شيء إلا على أن يكون النظام برلماسيا.

(2)

وضع المؤسسة العسكرية

ثمة أربعة أمور مهمة يجب لفت النظر إليها قبل الخوض في هذه المسألة:

أولا: أنتجت حالة الجهل بـ "علم العلاقات المدنية العسكرية" في بلادنا حالة من التشوش على التصور نفسه حتى ظهر في بلادنا من يرى ضرورة استقلال القوات المسلحة أو ضرورة انفرادها بميزانيتها وسريتها وما إلى ذلك.. وهذه أمور منقرضة في الدول التي تخلصت من الحكم العسكري منذ عقود.

ثانيا: أن مرحلة التحول الديمقراطي هي أكثر المراحل خطورة وحساسية بالنسبة للعلاقات المدنية العسكرية، ولهذا يجب أن نفهم أربعة قواعد حاكمة وأساسية في النظام الديمقراطي:

1. حتمية الفصل التام بين العسكريين وبين المنافسة على أي سلطة.

2. أي تدخل للعسكريين في الحياة المدنية –حتى في غير مجال السلطة- ممنوع، اللهم إلا في حالة طارئة ومؤقتة (ليست كوتة ثابتة مثلا في التعيينات المدنية، أو وضع اقتصادي مستقل ودائم) وتحت إشراف مدني كامل وباتزان بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية) حتى لاتستخدم الجيش إحدى السلطات أو الفصائل لتحقيق أهداف سياسية.

3. تشترك المؤسسة العسكرية –مع بقية مؤسسات الدولة- في صياغة الأمن القومي بتعريف التهديدات ووضع الاستراتيجيات تحت سيطرة كاملة للمدنيين.

4. تنفرد المؤسسة العسكرية بإدارة الشؤون التفصيلية والفنية الخاصة بالجيش باعتبارها مؤسسة مهنية محترفة وليست سلطة، ولذلك فهي كمؤسسة خاضعة للسلطة المدنية التي يجب أن تحقق التوازن بين السلطات الثلاث (تشريعية وتنفيذية وقضائية) بحيث لا يمكن نشوء أجنحة تحالف وصراع تكون المؤسسة العسكرية حاضرة فيها.وفي مراحل التحول الديمقراطي تظهر مشكلة أن المؤسسة العسكرية تعيق هذا التحول وتحافظ على مصالحها القديمة وفسادها الذي استقر في العهد القديم ويكون لديها تصور بالاستقلال والوصاية على الدولة، وبالتالي فهي تمثل طرفا في الصراع السياسي، كما أنها لو استسلمت للتحول الديمقراطي فإن إعادة الهيكلة وبناء الأعراف الجديدة –خصوصا في ظل سيطرة فصيل- قد يضر بها لنقص الخبرة الفنية.

والعلاج يكون عبر مرحلتين؛ الأولى: الانتقال حيث تُفرض السيطرة المدينة بوضوح تام في الدستور باعتباره وثيقة حاكمة وممتدة وتُمنع المؤسسة العسكرية من أي تدخل في صناعة السياسة. والثانية: التثبيت حيث يُعاد تشكيل الأدوار والعقيدة القتالية وضبط المعايير السائدة.. وهكذا.

وتعتبر حالة الثورة مفيدة في كونها تسمح بفرض الهيمنة المدنية بشكل أسرع.

ثالثا: لقد ساهمت كثير من العوامل في منع الاصطدام المباشر بين الجيش والثورة، منها طبيعة الجيش المصري غير الطائفي ولا المرتزق، ومنها موقفه هو من النظام والتوريث، ومنها الموقف الأمريكي صاحب المعونة المؤثرة والذي حسم موقفه بالتخلي عن النظام، ولهذا كان المسار متجها لاحتواء الثورة لتنتج شكلا ديمقراطيا مع الإبقاء على جوهر سياسة مبارك، وفي هذه الحالة يكون الجيش هو الوصي والحارس على استمرار هذه السياسة، ويكون محتاجا لوضع دستوري مناسب يمكنه من الانقلاب كلما مست السلطة المدنية هذه الخطوط الحمر كما كان نموذج "مجلس الأمن القومي التركي" الذي كان وصيا وحارسا على علمانية تركيا. ومن المهم أن نعلم أن 30% من حالات التحول الديمقراطية (من 74 حتى 99) وقعت في هذا الفخ، وأصبحت الديمقراطية مجرد شكل بينما جوهر النظام بيد العسكر.. لهذا، فبالرغم أن إزاحة طنطاوي وعنان خطوة إيجابية إلا أنها لا تعني خضوع العسكر للدولة المدنية، بل الأهم هو وضع المؤسسة العسكرية في الدستور، وهنا تكمن المفارقة للأسف!

رابعا: النقاش حول وضعية المؤسسة العسكرية في الدستور ليس إلا عنصرا مهما في قائمة طويلة تشمل مدى تماسك هذه المؤسسة وشبكة علاقاتها ورغبتها في الخضوع للسلطة المدنية وارتباطاتها الخارجية وحالة السلطة المدنية والتوجهات الشعبية والعامل الخارجي، ويجب أن ندرك أن المؤسسة العسكرية قد تكون ذات نفوذ بالغ ولو لم يُكتب ذلك في الدستور ولو لم يكن ثمة مجلس للأمن الوطني كما هي حالة باكستان، وهي الحالة المُفَضَّلة أمريكيا! لكن لا بد من انتهاز اللحظة الثورية والضغط ما استطعنا في سبيل تقرير الهيمنة المدنية، وفي هذه اللحظة يكون واجب الوقت هو مناقشة هذا الشق الدستوري.

وفي الشق الدستوري ينبغي أن يفعل الدستور ثلاثة أمور:

1. إقرار تبعية العسكريين للسلطات المدنية؛ فالسلطة التنفيذية هي بمثابة قيادة سياسية، والسلطة التشريعية هي التي تضع التشريع وتراقب الموازنة وتشارك في تعيين القيادات، والسلطة القضائية هي المهيمنة على النظام القضائي في الوطن بحيث أن القضاء المدني هو الأعلى والمهيمن على القضاء العسكري.

2. منع أي وصاية للمؤسسة العسكرية في الحياة المدنية، سواء بشكل مباشر أو عبر مجلس دفاع وطني ذي أغلبية عسكرية له قرارات إلزامية على الرئيس أو البرلمان.

3. إخضاع شؤون العسكريين للسلطة المدنية، فإن لم يكن هذا ممكنا في الوقت الحالي فلتُتْرك للقانون ولا تُكْتَب في الدستور، فتغيير القانون فيما بعد أسهل من تغيير الدستور، فلا نكون وضعنا عقبة كبرى أمامنا في المستقبل بتحصين هذه المواد دستوريا.

تجربتان عمليتان:

1. مقارنة مسودة الدستور بالدساتير المصرية السابقة، وسيتضح أنها الأكثر انتكاسا وكارثية من بين الدساتير المصرية فيما يخص العلاقات المدنية العسكرية، وهذا على النحو التالي:

[دستور 1954] مادة (185) - "ينشأ مجلس للدفاع الوطني ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويبين القانون نظامه واختصاصه، ويستشار هذا المجلس في اتخاذ التدابير الدفاعية وفي إعلان الحرب وعقد الصلح".

[دستور 1971] مادة (182) - "ينشأ مجلس يسمى "مجلس الدفاع الوطني" ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى". {لاحظ التطور من كونه مجلسا استشاريا إلى كونه –وحده- الناظر في شؤون الأمن القومي، وبهذا صار سلطة مستقلة}

[مسودة الدستور 14 أكتوبر] مادة (196) - "ينشأ مجلس للدفاع الوطنى ، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ، ويضم فى عضويته رئيسى مجلسى البرلمان ورئيس الوزراء ، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات العسكرية والاستطلاع. و(يختص بالنظر) فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ، ومناقشة موازنة القوات المسلحة على أن تدرج رقما واحداً فى ميزانية الدولة ، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة".

وليس صعبا أن ندرك حجم التحول الهائل في المادة، وكيف يُراد لوضع بعينه ولتشكيل بعينه أن يظل مُحَصّنًا دستوريا (لمدة عشر سنوات على الأقل كما تقول المادة 220).. وسنناقش تفصيل هذا الوضع الكارثي ولكن بعد التجربة الثانية.

2. مقارنة ما جاء في المسودة بوثيقة السلمي المُعَدَّلة وقانون مجلس الدفاع الوطني (الذي أصدره طنطاوي في نفس يوم الإعلان الدستوري المكمّل ولم يلغه مرسي حين ألغى الإعلان!)

[مسودة السلمي المعدّلة] "وأن ينشأ مجلس يسمى مجلس الدفاع والأمن القومي الوطني ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، كما يختص بنظر ميزانية القوات المسلحة، على أن يتم إدراجها رقما واحدا في موازنة الدولة، ويحدد القانون تشكيل مجلس الدفاع والأمن القومي واختصاصاته الأخرى، ويعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد أخذ رأي مجلس الدفاع والأمن القومي وموافقة مجلس الشعب"

قانون مجلس الدفاع الوطني الصادر بتاريخ 18 يونيو 2012http://www.masrawy.com/news/egypt/pol...

سنجد تقاربا يصل لدرجة المطابقة في بعض التعبيرات. وتقارب من تشكيل مجلس الدفاع الوطني لطنطاوي مع تخفيض العسكريين قليلا!

وبهذا يحصل العسكر على ما أرادوه بالفعل منذ وثيقة السلمي وأقل قليلا جدا مما أراده طنطاوي في الإعلان الدستوري المكمل، وصار ما يريدونه موجودا كدستور محصن لمدة عشر سنوات!!

ثم نأتي للملاحظات التفصيلية:

* المادة (198) بالمسودة تقرّ الجمع بين القيادتين العسكرية والسياسية في شخص وزير الدفاع الذي هو منصب سياسي وفي ذات الوقت القائد العام للقوات المسلحة، وهذا الجمع نشأ مع مجاملة عبد الناصر لعبد الحكيم عامر وهو ما أورثنا النكبات العسكرية المتتالية، فالأصل ألا يؤثر الوضع السياسي على العسكري.

فإن كان الرئيس أقوى من وزير الدفاع، فإن التداخل بين السياسي والعسكري يؤدي إلى انحراف الجيش وتأثره بالتقلبات السياسية بل وأحيانا يفرض الرئيس تقديرا عسكريا على الجيش (كما حدث في الثغرة 1973 – الخلاف بين السادات والشاذلي).

وإن كان الرئيس أضعف من وزير الدفاع، فهذا يؤدي إلى عسكرة الدولة سواء على مستوى التفكير البعيد وصياغة الأمن القومي (تسمى عسكرة الاستراتيجية)، أو على المستوى القريب بحيث يسود النمط العسكري في إدارة السياسة وهو ما يخصم من قدرة الدولة على الاستخدام الأمثل للجيش (تكتكة الاستراتيجية).

إننا نحتاج أن تدرك المؤسسة العسكرية بذاتها أهمية الفصل بين المدني والعسكري، ونحتاج فترة يكون الحل العملي أن ينشأ وزير دفاع مدني (عسكري سابق) حتى تتوافر القدرات الفنية عند المدنيين، وستبقى وزارة الدفاع ذات العنصر المدني فترة من الزمن تحاول أن تطوّر نفسها وهيمنتها على القوات المسلحة وقد تصل الفترة لعقد كامل (كما في تجارب أسبانيا وأمريكا اللاتينية) .. ولكن - إن لم تقبل المؤسسة العسكرية الآن فقد تقبل غدا أو بعد عام حين تدرك أهمية الفصل في ظل نظام سياسي ديمقراطي متقلب.. أما الكارثة فهي أن نثبت الوضع القائم البائس ونحصنه دستوريا فنقطع الطريق على محاولات الإصلاح.

* مجلس الدفاع الوطني - مادة 196 ، ومادة 152

نشأت فكرة مجلس الأمن القومي في العالم حين بات ضروريا وجود متخصصين يقدمون الخبرة الفنية لصانع القرار السياسي ويضعون أمامه الخيارات المتاحة ليختار من بينها، ولهذا فثمة شروط ثلاثة لهذا المجلس في النظام الديمقراطي:

1. أن يكون استشاريا.

2. وتكون أغلبيته من المدنيين.

3. وغير مرتبط بسلسلة القيادة العسكرية أو السياسية (أي ليست له سلطة إصدار أوامر)ومنذ تشكل مجلس الدفاع الوطني المصري (1968م) كان صوريا مشكلا من: الرئيس ووزراء الوزارات السيادية والخدمية الهامة (ليس فيه محل لرئيس البرلمان لأنه معين للسلطة التنفيذية) ووزير الدفاع ومدير المخابرات، ويمكن للرئيس توسيع قاعدة حضوره.

وفي نص المسودة نجد أن التشكيل عبارة عن:سبعة عسكريين، ستة مدنيين منهم الرئيس، مدير المخابرات (عسكري في الحالة المصرية)، وزير الداخلية (مسئول أمني). ولئن كانت بعض التجارب (تركيا مثلا) استطاع فيها العسكريون قهر السلطة المدينة رغم التعادل بين المدنيين والعسكريين في مجلس الأمن القومي التركي، فكيف يكون الحال في مصر خصوصا وأغلب ما يناقشه المجلس هي أمور عسكرية بما يجعل العسكر أعلى يدا حتى ولو كانوا بذات العدد؟!

إن صلاحيات مجلس الدفاع الوطني في المسودة هي أسوأ من الصلاحيات التي نصت عليها وثيقة السلمي المعدّلة، فقد زاد فيها أخذ رأي المجلس في بعث القوات للخارج، وتحصين هذا التشكيل دستوريا.

وأما صلاحيات المجلس فهي:

- اختصاصه وحده بالنظر في شئون تأمين البلاد وسلامتها.

- لا رقابة برلمانية على الموازنة (الاحتياجات المالية لعام قادم) ولا الميزانية (إنفاق العام الماضي)، وحين تذهب الموازنة رقما واحدا للبرلمان فهو لايستطيع أن يناقشها ولا أن يحدد كونها مناسبة وعادلة أو شملها الفساد في التقدير والإنفاق.

- أن يؤخذ رأي المجلس في التشريعات الخاصة به، ويؤخذ رأيه في الحرب وإرسال القوات المسلحة للخارج.. ولأن "أخذ الرأي" أمر يجري بطبيعة الحال، فإن النص على "أخذ الرأي" يفضي إلى الوصاية، كما كان في الحالة التركيةوبعد كل هذا لا بد من التذكير بخطورة احتكار الرئيس لتعيين القيادات العسكرية في معزل عن البرلمان، كما ناقشناه في أول المقال، والخطر الثاني هو هذه "المادة الكارثة" في حضورها وغيابها معا بخصوص حق استدعاء الجيش لحفظ الأمن الداخلي.

كذلك فإن ثمة مادة لم أعلق عليها لأنها مبهمة ونحتاج أن نرى المذكرة التفسيرية لها: مادة أن هناك مجلس أعلى للقوات المسلحة، والغامض هو من يكون (رئيس) هذا المجلس، لأنه لو كان القائد العام ووزير الدفاع فهذا كابوس! ولا أدري ما فائدة النص على هذا دستوريا إن كان رئيس الجمهورية هو رئيس هذا المجلس، لأن القيادة العامة للقوات المسلحة تتسمى تلقائيا باسم (المجلس الأعلى للقوات المسلحة) حين يحضرها الرئيس!

الخلاصة

وضعية المؤسسة العسكرية بالدستور هي عثرة ديمقراطية ضخمة في سبيل تحول ديمقراطي، ومسودة الدستور للأسف هي نتاج تفاهمات بائسة واعتبارات فئوية سقيمة.

ربما يكون موقف الإخوان مفهوما من هذه الوضعية منذ عام كامل،، ولكن لماذا تقبل بعض القوى والرموز المدنية بهذه الوضعية؟! أقول لكم - خوفا من سيطرة الإخوان على الجيش. ولكن الفقر المعرفي في هذه المساحة حرم هذه القوى من إدراك وسائل أكثر ديمقراطية لمنع تسييس الجيش واختراقه، كجعل المسائل الهامة (سواء قرارات أو سياسات أو تعيينات) يشترط لها أغلبية ثلثي البرلمان، وإشراك السلطة القضائية في مسألة استدعاء الجيش للوضع الداخلي، أو في فترة غياب البرلمان.

نشر في رابطة النهضة والإصلاح

Published on October 23, 2012 06:15

October 22, 2012

عن مصائب الدستور التوافقي

شهيرة هي قصة جحا التي لم يستطع فيها إرضاء الناس! حتى قيل "رضا الناس غاية لا تُدرك"، ولو أن أحدا كان بإمكانه إرضاء الناس لكانوا هم الأنبياء إذ يستوي في شخصياتهم الكمال البشري كما يستوي في رسالاتهم الكمال الفكري والروحي والأخلاقي، فكيف وقد انتصب لكل منهم عدو حتى صار أشد الناس بلاءً هم الأنبياء؟!!لو أن الناس يستطيعون حل مشكلاتهم بالتوافق لما كان ثمة حاجة للقوانين والدساتير أصلا!

ولا كان لنا حاجة إلى أجهزة الشرطة والجيش والمخابرات.. ذلك أن وجود الدساتير والقوانين والقوة المطلوبة لتنفيذها إنما هو تعبير عن الفشل البشري في تسوية المشكلات بالتوافق!

وإنه لمن المشين أن تحاول صفوة الناس في مصر أن تحاول هذه المحاولة؛ إنتاج دستور بالتوافق، وها قد خرجت مسودة الدستور فلم تُرْضِ أحدا رغم المجهود الواضح لنحت صياغات ترضي جميع الأطراف، فإذا بالصياغات تمثل نموذجا في الميوعة والضبابية، وأحيانا الحياء والخجل، وأحيانا السكوت الذي هو أقبح من البيان!

المعروف بالمنطق والبداهة أن الناس يضعون دستورا لأنفسهم، فينبغي أن يعبر هذا الدستور عنهم، سيتوافقون على البعض ويختلفون في البعض، وهذا المُختلف فيه يجب أن يعبر عن التوجه الغالب للمجتمع، رؤيته وثقافته وطموحاته واتجاهاته الدينية واللغوية والفكرية، بالمخالفة للأقليات الدينية والسياسية واللغوية.. أما أن تنجر الأغلبيات وراء الأقليات إلى منتصف الطريق أو إلى آخره فهذا ما لا نعلم أحدا صنعه في العالمين!

***

على كل حال..

ما يهمني في هذا المقام هو التذكير بأشياء للتحذير من أشياء:

1. ضرورة إنجاز الدستور، لكي ينتخب برلمان يراقب ويحاسب الحكومة ويُنهي هذا الجمع بين السلطة التشريعية والتنفيذية التي تلتقي في الرئيس، فلئن كنا نحب الرئيس فالحق أحب إلينا منه.. والحق أنه يجمع بين سلطتين لا ينبغي أن يجمع بينهما، ولئن كنا نكرهه فذلك أدعى لانتزاع هذه السلطة التشريعية منه، ذلك أننا إذا رأيناه ضعيفا كان حقا أن نحرر سلطة التشريع من يد رئيس ضعيف لنضعها في يد ممثلي الشعب فيأخذونها بقوة، ولئن رأيناه قويا فهو بها يوشك أن يكون طاغية!

2. ضرورة أن يعبر الدستور عن التوجه الطبيعي للشعب وعن انحيازاته الواقعية الفعلية، وإلا دخلنا في مرحلة جديدة من عدم الاستقرار والتطويل فيها، ذلك أن خروج الدستور محاولا إرضاء كل الأطراف سيترتب عليه سخط كل الأطراف، وحينها إما أن يكون التصويت بـ "لا"، وإما أن يكون التصويت بـ "نعم" بفارق طفيف، وهو ما يُقلل من مقام الدستور وقيمته والاحتضان الشعبي له!

3. مواقف الأطراف واضحة؛ التيار العلماني بشقيه: الليبرالي واليساري يرفض التأسيسية ويرفض ما سيخرج عنها من نصوص، ومنتهى أمله أن يُعاد تشكيلها من جديد ليضغط –عبر منابره التي يحتكرها بفعل خدمته للاستبداد الطويل- لكي يحصل في القادمة على حصة أكبر.. والتيار الإسلامي سينقسم على نفسه: الإخوان سيؤيديون، والسلفيون سيرفضون ما لم يكن النص على الشريعة واضحا وصريحا، وبحسبة بسيطة سنرى أن الكفة الراجحة هي كفة الرفض، لا سيما إذا ضممنا إليهم كل الرافضين لعسكرة الدولة كما في النص المعيب الذي يجعل مجلس الدفاع الوطني دولة فوق الدولة!

4. في ظل عدم الثقة السائدة بين الفصائل والتيارات المختلفة –وهنا أعني الفصائل الإسلامية- فإن هذا ينذر باشتعال معركة إسلامية إسلامية بين الإخوان (المؤيدين) وبين كافة الرافضين (سلفيين، إسلاميين ثوريين، مستقلين).. وبصراحة تامة نقول بأن المعركة بهذا الشكل طاحنة، فالإخوان = نفعيون، جبناء، أصحاب صفقات، يخافون أمريكا والعسكر، يتسترون بغطاء إسلامي ولا ينصرون الشريعة.. إلخ، في مقابل السلفيين = ليس لديهم فقه الواقع، متشددون، مثاليون، لا يفهمون موازين القوى، كانوا عملاء لأمن الدولة.. إلخ! والإعلام –العلماني- في المدرجات يهتف ويحرض، ويعلق ويحلل، ويثير ويهيج!! وقد نشبت هذه المعركة أصلا لأن طرفا كان يحاول شراء رضاه وسكوته!

5. بعد المعركة لدينا احتمالان:

أ. أن تستقر النتيجة على التصويت بنعم، وهذا معناه:

§ جهاد سياسي وشعبي طويل طويل لإزاحة حكم العسكر الذي عاد من جديد –وبقشرة مدنية- بمجلس الدفاع الوطني هذا!

§ جهاد إسلامي طويل طويل لمحاولات رأب الصدع وتجاوز الفتنة.

§ انخفاض شعبية الإخوان والرئيس الإسلامي بما يضعف موقفه أمام العسكر والخارج والتيار العلماني، فيكون الإخوان قد باعوا حلفاءهم الطبيعيين لشراء الأعداء القدامى الجدد ممن لا يرضون عنهم حتى يتبعون ملتهم

ب. أن تستقر النتيجة على التصويت بـ لا، وهذا معناه:

§ تشكيل الرئيس مرسي للتأسيسية، وهذا يجعله وحده مالكا لمستقبل هذا البلد، بالسلطتين التشريعية والتنفيذية ثم باختيار من يكتبون الدستور.. وهذا –بغض النظر عن موقفنا من الرئيس حبا أو كرها- ذو خطر، ولا ينبغي أن يكون لواحد مثل هذه السلطات!

§ حين يشكل الرئيس التأسيسية فهو في موقف الأضعف بعد أن رفض الشعب دستورا كانت جماعته وحزبه الأغلبية التي كتبته، ثم كونه وحيدا في الاختيار يجعله الأضعف أمام ضغوط العسكر والإعلام، ومن ورائهم أمريكا وبناتها –أي: المؤسسات الدولية!

§ أن ننتظر شهورا أخرى بلا برلمان يراقب الحكومة ويحاسب الرئيس.. وتكون مصائر البلد كلها مدفونة في الكواليس والدهاليز لا يعرف الشعب عنها شيئا، وهذا أخطر ما يكون!

§ إهدار الأموال في الانتخابات والاستفتاءات التي تتوالد طوال المرحلة الانتقالية.

§ الضجر الشعبي من قصة "انتخابات كل عدة أشهر" مع ما يشيعه هذا من فتور عام ويأس شائع، وهو أخطر ما يمكن أن يصيب شعبا في أعقاب ثورة كان يأمل منها تغير الأحوال!

§ زيادة الشراسة العلمانية والإعلامية، وتجذر الاتحاد العلماني الفلولي، مع ما يعنيه هذا من احتمالات انقلاب على السلطة الشرعية المنتخبة.. ففي النهاية: ما زالت أجهزة الجيش والمخابرات والشرطة على ولائها لدولة محمد علي ومنهج عبد الناصر وطباع مبارك!

ليست كل الأخطاء يمكن تداركها، فبعض الأخطاء ثمنها دماء، وبعضها ثمنه التخلف عن مسيرة الحضارة عقودا، وقرونًا أيضا.. وسيكون من العار أن يكتب التاريخ جملة بهذا المعنى "فشلت الثورة، وتحطمت الأحلام لأن الذين عُهِد إليهم بكتابة الدستور اعتقدوا أن التوافق ممكن، وأن رضا الناس غاية يمكن تحقيقها"!!!

***

إنه ما من حضارة في التاريخ إلا وكان لها انحيازات! لم تُبنَ حضارة على "التوافق".. "التوافق" في الحقيقة هو مجرد خرافة سوقها الإعلام العلماني لأن الجميع يعرفون أحجامهم، ولسنا في حاجة لنقول بأنهم لو كانوا الأغلبية لكتبوه وحدهم ضاربين بكا ما عداهم عرض الحائط، لسنا في حاجة لقول هذا لأننا نراهم الآن يريدون كتابته وحدهم رغم أنهم الأقلية! فلما لم يفلحوا وحدهم دعا واحد من زعمائهم الدول الغربية والمؤسسات الدولية إلى التدخل والضغط! في خيانة وطنية صريحة بشعة لا يجرؤ أن ينطق بها إلا من يعلم أن خصمه ضعيف أو مرتعش ولو كان في رأس السلطة!

الحضارة انحياز! وهذا قول واحد من أهم علماء الحضارة، وهو فرناندو برودويل في كتابه (تاريخ وقواعد الحضارات) يقول: "الشائع في كل حضارة أنها تبدي نفورا من اعتناق فكر ثقافي يطرح دعامة من دعائمها الراسخة للمناقشة، ولئن كان هذا النفور وذلك العداء الخفي نادرا نسبيا فهو يؤدي دائما إلى صميم الحضارة... فليس هناك حضارة –كما قال مارسيل موس- جديرة باسم الحضارة ليس لها عادات الرفض والنفور من الإسهامات الدخيلة".

نشر في رابطة النهضة والإصلاح

Published on October 22, 2012 04:09

October 14, 2012

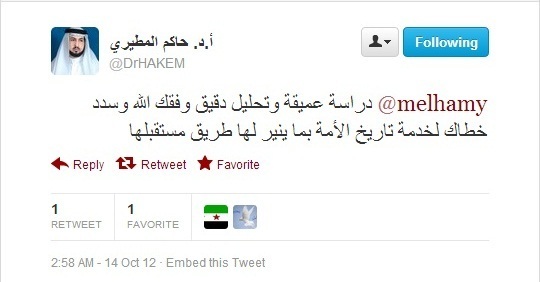

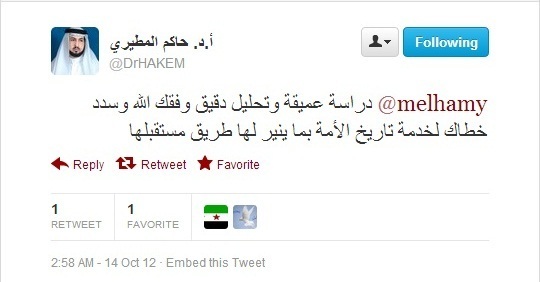

ثناء د. حاكم المطيري

شرفني الأستاذ الدكتور حاكم المطيري بثنائه على مقالي "كيف ذهب العدل وجاء الطغيان".. وثناؤه هذا هو أغلى ما تلقيت من ثناء، لما للدكتور من فضل في تجديد وبحث مسألة الحرية والمعارضة في الفكر والفقه والتاريخ الإسلامي عبر مؤلفاته الرائعة التي طبقت الآفاق..أسعدك الله يا شيخنا كما أسعدت قلب تلميذ لكم

Published on October 14, 2012 15:19

October 13, 2012

كيف ذهب العدل وجاء الطغيان

لم ينتبه أحد من عواصم الامبراطوريات القديمة في فارس والروم إلى دولة الإسلام التي ظهرت في ناحية بعيدة من جزيرة قاحلة إلا حينما انطلقت هذه الدولة تهدد عروشهم فجأة حتى لكأن التاريخ جاءهم بها بغتة فبهتهم فلم يستطيعوا ردها! ولم يأخذ الأمر وقتا كبيرا في عمر الأمم، بل هي بضع سنوات حتى انتهت دولة آل ساسان إلى غير رجعة، وحتى انحسرت الدولة البيزنطية ففقدت أملاكها في الشام ومصر والشمال الإفريقي وعادت أدراجها تختبئ في آسيا الصغرى لتفكر في هذا الذي دهاها!

لقد كانت هذه الفتوح في عهد الخليفة عمر بن الخطاب الذي يُقال اسمه فيتذكر الناس "العدل"، في مقابل أباطرة وقياصرة حكموا بالظلم والطغيان حتى انهارت على أيديهم الدول والممالك، ثم مضى التاريخ يطوي صفحاته حتى وصلنا إلى هذه اللحظة المعاصرة التي انقلب فيها ميزان القوة، وصار العالم الإسلامي تحت سيطرة أعدائه، وصار العدل مفقودا في أرضهم ظاهرا في أرض عدوهم، حتى إن المسلم ليلتجئ إلى الغرب والشرق فيجد بعض إنصاف فقده بين أهله، ويتنفس شيئا من حرية لم يدركها في أرضه..

كيف تحول التاريخ وعاد أدراجه هكذا؟.. هذه السطور القادمة رحلة سريعة تحاول رصد هذه المسيرة.

***

لقد كانت بداوة العرب من أسرار نزول الرسالة عليهم، فهم القوم الذين لم يتلوثوا بعد بالعبودية لحاكم أو الخضوع لآداب امبراطورية تجعل منهم شعبا قابلا للمذلة، بل كانت بداوتهم تجعلهم أقرب إلى الفطرة؛ فنفوسهم تحمل الكرامة والعزة والأنفة ولا تقبل الذل لأحد، وعقولهم كانت تعيش الحياة ببساطتها ونقاوتها فلم تذهب في مضارب الفلسفات والأساطير، وأجسادهم تكتفي من الحياة بالضرورة ولم تتشرب الملذات والشهوات والكماليات كما هو الحال في الامبراطوريات والممالك.. كل هذا جعل العرب أقرب إلى الفطرة وأنسب لنزول الرسالة.

إن أسوأ ما في الامبراطوريات أنها تسلب من شعوبها العزة والأنفة والكبرياء، وقد أفرد ابن خلدون فصلا في هذا المعنى "أن معاناة أهل الحضر للأحكام (السلطانية) مفسدة للبأس فيهم ذاهبة بالمنعة منهم"، ولهذا تجد التفرقة القرآنية الدقيقة بين "الشعوب والقبائل" في قوله تعالى (وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا) إذ قال المفسرون: "الشعوب للعجم، والقبائل للعرب".. ومن هنا جاء فيما بعد اسم "الشعوبية" للحركات التي تناصب العرب العداء.

ونظرة بسيطة إلى ما وصل إليه الحال في امبراطوريات العالم القديم تجعلنا لا نتردد في الحكم بأن هذه الشعوب قد خربت من كثرة ما نزل بها من استبداد وذل حتى لا يمكن أن تصلح لنزول الرسالة عليها؛ ففي فارس كان الأكاسرة يحكمون بالحق الإلهي وبالدماء المقدسة التي تجري في عروقهم فكانت تُقدَّم لهم القرابين ثم إن الشعب منقسم بعنف إلى طبقات بحسب المهن والحرف، ولم يبعد الرومان عن هذا فالمجتمع منقسم إلى سادة وعبيد بل إن العبودية فلسفة أصل لها أفلاطون في الفلسفة اليونانية وكان الأباطرة يحكمون الأقوام بالحديد والنار، كذلك شهدت الهند أبشع نظام فصل عنصري طبقي يجعل الناس أربعة طبقات: نخبة وجنود وعمال وعبيد والتفكير في أن يتطلع أحد أفراد طبقة ما إلى التي فوقه جزاؤها العذاب الأليم المهين.

***

وعندما نزل الإسلام على العرب لم يحاول نسف القبلية وما بها من الاعتزاز والأنفة، وإنما كان الاهتمام على محاربة "التعصب للقبيلة بالحق والباطل" ولكنه استعمل محامد القبيلة في بناء الدولة، وفي مقاومة الظلم "انصر أخاك ظالما أو مظلوما"، وفي الدفاع عن الأمة فكان الجيش الإسلامي حتى عصر الفتوح يقاتل في كتائب تمثل القبائل، وفي التعاضد على الخير "لقد شهدت فى دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لى به حمر النعم ولو أدعى به فى الإسلام لأجبت".. وليس المقام للتفصيل.

وكان من معجزات الشريعة الإسلامية أنها صنعت نظاما يضع الأمة فوق السلطة، ويجعل الناس فوق الحاكم، ويجعل الحاكم وكيلا عنهم لا سيدا عليهم، لهم أن ينصبوه ويعزلوه، وليس له أن يقتحم بيوتهم أو يفتش في أسرارهم أو يقمع أفكارهم مهما خالفت رأيه أو كانت ضده، وللأمة أن تبني وتصنع حضارتها دوان انتظار أو استئذان من الحاكم، وله عليهم الطاعة ما استقام لهم، فإن لم يفعل كان لهم أن يستبدلوا به غيره.

وقد كان عصر النبي (صلى الله عليه وسلم) ثم عصر الخلافة الراشدة التمثيل العملي للإسلام على هذا السبيل، فكان الخلفاء الراشدون خير أئمة لخير أمة في خير القرون.

***

بدأ الانحراف بسيطا كالعادة، وقد كانت بدايته حين بدأ الثوب الإسلامي يخرج من الصبغة العربية التي أنشأها الإسلام من البداوة النقية إلى الوحي الطاهر، وذلك حين بدأ الاحتكاك بالتيارات الحضارية القديمة.

لقد انزعج عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) حين رأى معاوية يركب في موكب وله حاجب على بابه، غير أن معاية اعتذر له بأنه "ببلاد كثر بها جواسيس العدو، فإن لم نتخذ العُدة والعدد، استخف بنا، وهجم علينا! وأما الحجاب، فإننا نخاف من الابتذال وجرأة الرعية".. والشاهد هو قوله "جرأة الرعية" فتلك الرعية هي التي اعتادت أن يكون ملوكها في مواكب وحراسات ودون الوصول إليهم أبواب وحُجَّاب وإلا سقط من نظرهم هيبة الوالي، وهو الأمر الذي لم يكن بالوسع تجاهله فأقره عُمَر وإن كان لم يفصل فيه برأي فقال له: "لا آمرك ولا أنهاك".

وحين سار الزمن وانتقلت العاصمة الإسلامية إلى الكوفة القريبة من فارس وحضارتها وتراثها الساساني كانت التربة خصبة للقبول بفكرة التشيع لعلي وآل البيت واستنبات فكرة العصمة والحق في الولاية بالوصية الإلهية والحق الموروث، وهو ما يخالف صحيح الإسلام الذي يجعل الحاكم وكيلا عن الأمة لا واليا عليها، يستمد شرعيته من اختيارها له لا بوصية إلهية أو بحق ديني.

***

وفي عام الجماعة انتقلت العاصمة الإسلامية إلى دمشق –ذي التراث الروماني والفلسفة اليونانية- وابتعدت الدولة الإسلامية أكثر عن النقاوة العربية البدوية، وأحب أهل الشام –العرب الذين استقروا هناك والذين أسلموا- معاويةَ وأسرته الأموية حبا كبيرا وتعلقوا به تعلقا جما، وصاروا عماد دولتهم، ولا ريب في أن تعلقهم هذا كان أحد عوامل تفكير معاوية (رضي الله عنه) في البيعة لولده لمصلحة الأمة في ألا تقتتل من بعده، وقد سانده أهل الشام في هذا الاختيار وكانوا أسبق الناس لبيعة يزيد، وهو الأمر الذي انزعج له المعارضون في مكة والمدينة ورأوا أنها "سنة كسرى وقيصر"! وليس المقام الآن مقام تحليل هذا القرار ومدى صوابه من خطئهوحين استطاع الأمويون بما لهم من شوكة وإصرار وصبر استعادة وحدة البلاد الإسلامية بعد أن انهارت الدولة الأموية الأولى بعد تنازل معاوية بن يزيد عن الخلافة واختلاف الناس على مروان بن الحكم، حين استطاعوا استعادة البلاد مرة أخرى على يد مروان وابنه عبد الملك ثبت عمليا لهم ولغيرهم أنهم الأقدر على حكم البلاد، رأوا أن هذا حق لهم بشرعية الواقع، واستمر العهد بالخلافة في عصر الأمويين يعهد الخليفة السابق إلى اللاحق حتى انهارت الدولة وغربت شمسها.

***

على أن الدولة الأموية ظلت من مبدأ أمرها حتى منتهاه دولة عربية، فلم يكن فيها بلاط ملكي أو آداب سلطانية، ولم يبن خلفاؤها مدنا ملكية، ولم يكن أحدهم يقبل أيديهم أو أقدامهم أو الأرض أمامهم، ولم يكن أحد ملزما بمخاطبتهم بـ "سيدي" أو "مولاي" أو ما شابه، ولم يكونوا هم يخاطبون الناس أو الولاة بمثل هذا!

كل هذا تغير على يد الدولة العباسية التي قامت على أكتاف ثورة نشأت في خراسان، وكان رجالها من الخراسانيين الذين تشيعوا لآل البيت وآمنوا بحقهم في الإمامة دينًا، لذا فقد كانت الطبقة التي تدير الخلافة العباسية من الذين استقر فيهم إنزال الخلفاء منزلة كسرى فارس، وكان التشيع أسهل انتشارا في هذه المناطق وهذه النفوس.

لقد أعادت الحاشية إنتاج البلاط الفارسي الكسروي بما فيه من آداب سلطانية (بروتوكول) ومظاهر فخامة وتعظيم وخضوع للخلفاء، وقد تم هذا عمليا لأن كثيرا من البلاط العباسي كان من ذوي الأصول الفارسية الذين بلغوا ذورتهم مع الأسرة البرمكية في عهد الرشيد وآل سهل في عهد المأمون، ثم عُضِّد هذا الإنتاج العملي بالتأصيل النظري عن طريقين؛ الأول: الكُتَّاب والمفكرين ذوي الأصول الفارسية من أمثال ابن المقفع والجهشياري الذين كتبوا وترجموا الأدب السلطاني الفارسي، والثاني: الترجمات عن الفلسفات القديمة اليونانية والرومانية والهندية وغيرها والتي بلغت ذروتها في عهد المأمون، فتلك أيضا نقلت التراث القيصري إلى البلاط العباسي بما تسبغه من عظمة وفخامة على القيصر!

في تلك الفترة نشأ التعامل مع الحكام باعتبارهم "قضاء وقدر"، وأسرف البلاط في مظاهر الجلالة والمهابة والزينة، ونشأت آداب تقبيل اليد والخطاب بالمولى والسيد، وبدأت كذلك بذور الفقه الذي يرى أن هذا من ضرورات الدولة لاستقرارها والتمكين لهيبة خلفائها، وهو الأمر الذي لم يحاول أحد أن يؤسس له في عصر الخلافة الراشدة.

***

ثم تعرضت المسيرة الإسلامية للنكبة الكبرى على هذا المسار حين وقعت تحت سيطرة الحكم العسكري منذ منتصف القرن الثالث الهجري، حيث استطاعت طبقة العسكر الأتراك السيطرة على الخلافة العباسية وصاروا أصحاب الأمر والنهي، ومن هنا بدأت سلسلة من الحكم العسكري تسيطر على الخلافة الإسلامية: أتراك، ثم بويهيين، ثم سلاجقة، وظهر الزنكيون ثم الأيوبيون ثم المماليك..

والحكم العسكري هو أحد أهم أسباب انهيار الدولة الإسلامية وحضارتها، لطبيعة الحكم العسكري الذي يسيطر على الحياة المدنية ولا يخضع لها، وبالتالي فهو ينحو بطبعه نحو الاستبداد، فتزيد الشقة بينه وبين الأمة ونخبتها من العلماء والفقهاء.. وقد كان!

استطاع الحكم العسكري تحقيق نتائج رائعة في مواطن الجهاد، لكنه نكب الأمة حضاريا وصفَّى نخبتها واستبد بها حتى ضعف الحكام الأقوياء وجاء الضعفاء فأسلموا الأمة إلى الاحتلال الأجنبي مرة أخرى من بعد ما كان أجدادهم قد قهروهم.

وكان الاحتلال الأجنبي في جولته الثانية أذكى، فقد ظل حاكما يحاول إفساد عقيدة الأمة وأفكارها، حتى إذا انهار أمام المقاومة تركها مرة أخرى في يد حكم عسكري كانت وسيلته إلى الوصول انقلابات دموية أو بيضاء! هي السبب فيما تعانيه بلادنا حتى الآن.

***

يظل الحل قائما في العودة إلى منهاج السلف الصالح في خير القرون، حيث عصر الخلافة الراشدة، والتأسيس لفقه وفكر يعيد الأمة إلى موضع السيادة ويعيد الحاكم إلى موضع الوكالة، ويجعل الأمة فوق السلطة والشعب فوق الحاكم، ويتخلص من شوائب كسرى وقيصر التي أفسدت السلطان ففسد كل شيء!

وصدق سيدنا عثمان بن عفان "إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن".

نشر في المركز العربي للدراسات والأبحاث

Published on October 13, 2012 14:35

October 7, 2012

فتح عمورية.. معركة الغضب!

طال علينا ليل أمتنا، والليل الطويل يثير الشجون والذكريات.. ومع كل انتهاك عرض نعجز عن حمايته، أو اجتياح وطن نعجز عن صده، يذهب الخيال إلى معركة الغضب، فتح عمورية.. فحين ذلك هب الخليفة المعتصم بالله مجاهدا غاضبا من انتهاك حرمة المسلمين والمسلمات، ولم يكفه إلا أن يقصد أقوى مدن الروم ليكون رده بحجم الإساءة وعلى مستوى الانتهاك..

هذه السطور القادمة تحمل القصة من بدايتها..

***

كانت أخطر التحديات التي يواجهها الخليفة المعتصم والتي ورثها منذ عهد المأمون هي تمرد بابك الخُرَمي في أذربيجان المتاخمة للحدود الإسلامية الرومية، فنشأ تحالف بين بابك وبين الروم الذين كانوا يستغلون انشغال الدولة الإسلامية ببابك فيهاجمون المناطق الحدودية، كما كانوا يمدون بابك بأسلحة وأحيانا بجنود، وكانوا يستقبلون جنوده المنهزمين من المعارك مع المسلمين.

وصلت رسالة من بابك الخرمي حين كان مُحاصرا في معقله "البذة"إلى ملك الروم توفيل بن ميخائيل يقول له: "إن ملك العرب قد جهز إلي جمهور جيشه ولم يبق في أطراف بلاده من يحفظها، فإن كنت تريد الغنيمة فانهض سريعا إلى ما حولك من بلاده فخذها فإنك لا تجد أحدا يمانعك عنها"، وكان بابك يطمع في تخفيف العبء عليه لكي يضطر المعتصم إلى إخلاء بعض قواته من حرب بابك لحرب الروم، وما إن وصلت الرسالة حتى خرج توفيل في جيش من مائة ألف، فاجتاحوا حصن زِبَطْرة الحدودي ثم مدينة ملطية (223 هـ)، وقتلوا كثيرا وأسروا أكثر حتى بلغ عدد الأسيرات فحسب ألف امرأة مسلمة، ثم لم يكتف بهذا بل مارس أبشع التعذيب على من في يديه من الأسرى فقطع آذانهم وأنوفهم، وسَمَل أعينهم!!

انزعج المعتصم وغضب جدا، لا سيما وقد وردت أنباء أن بين الأسرى امرأة صارت تصرخ على المعتصم كأنه ميت "وامعتصماه.. وامعتصماه" ، فقام على الفور بتجهيز الجيوش التي لديه، وأعلن أنه سيقودها بنفسه، واستعد استعداد من يؤمن بأنه لن يرجع إلا منتصرا أو شهيدا فجمع القاضي والشهود فأشهدهم أن ما يملكه من الضياع ثلثه صدقة وثلثه لولده وثلثه لمواليه، وخرج من بغداد (2 جمادى الأولى 223 هـ)، وخرج في الجيش أهل ثغور الشام وثغور الجزيرة والجزيرة الفراتية "إلا من لم يكن عنده دابة أو سلاح"، وأرسل المعتصم جيشا يتقدمه بقيادة عجيف بن عنبسة لإدراك مدينة زبطرة التي تتعرض لهجوم الروم، فلم يدركوا إنقاذها، فقد اجتاحها ملك الروم وخربها ثم عاد إلى بلاده فرجعوا إلى الخليفة الذي اشتد غضبه فسأل: أي بلاد الروم أمنع؟ فقالوا: عمورية لم يعرض لها أحد منذ كان الاسلام، وهي أشرف عندهم من القسطنطينية.

تجهز المعتصم للحرب "جهازا لم يجهزه أحد كان قبله من الخلفاء"، وأخذ معه من آلات الحرب والأحمال والجمال والقِرَب والدَّوَابّ والنفط والخيل والبغال والسلاح شيئا لم يُسمع بمثله، وسار إلى عمورية في جحافل أمثال الجبال.

(المنطقة الحدودية بين الدولتين الإسلامية والبيزنطية – د. حسين مؤنس: أطلس تاريخ الإسلام ص150)

كان الهدف النهائي اقتحام أنقرة وعمورية –أعظم وأحصن مدينتين في الامبراطورية البيزنطية بعد العاصمة "القسطنطينية"- وكان مركز العمليات عند نهر اللمس الذي يعبر على بلدة "سلوقية" القريبة من طرسوس، ووضعت الخطة بحيث يتوجه جيشان من طريقين مختلفين إلى أنقرة، أحدهما بقيادة القائد التركي الإفشين ويخرج من سروج إلى أنقرة عبر درب الحدث، والثاني هو الرئيسي بقيادة المعتصم ولكنه منقسم إلى جيش أساسي وطلائع، الطليعة الأولى يقودها أشناس والثانية يقودها وصيف (وكل هؤلاء القادة أتراك)، هذا الجيش الثاني سيتحرك منقسما من درب طرسوس ثم سيجتمع عند حصن الصفصاف.

وأدت أجهزة الاستطلاع عملها بكفاءة، فأنقذت طليعة أشناس من كمين قاتل لملك الروم الذي كان ينتظر عبورها نهر اللمس ليهاجمها عبر مخاضة في النهر لم تكن معروفة للمسلمين، لولا أن رسالة وصلت إلى المعتصم فأرسلها إلى طليعة أشناس فأوقف بها تقدمها نحو حصن الصفصاف، وظلت الطليعة معسكرة عند منطقة تسمى "مرج الأسقف" تنتظر وصول الإمدادات والمعدات الثقيلة كالمجانيق والتي كانت في مؤخرة الجيش.

وفي مرج الأسقف وصلت رسالة من المعتصم تُكَلِّف أشناس بأن يقوم باستطلاع خبر ملك الروم الذي لم يُعرف أين هو، فأخرج أشناس سرية من مائتي فارس تحرشت بحصن قرة وانقسمت إلى ثلاثة مجموعات فوقع في أسرهم مجموعة من الروم قدموا معلومات غالية عن جيش الروم منها:

1. أن صاحب حصن قرة يعد كمينا للسرية، فسارع قائدها عمر الفرغاني بتجميع المجموعات الثلاثة في مكان جديد وخطة جديدة فأفلت من الكمين، ورجع إلى طليعة أشناس ومعه الأسرى.

2. أن ملك الروم يعسكر منذ أكثر من ثلاثين يوما ينتظر عبور جيش المعتصم لنهر اللمس.

3. أن ملك الروم فوجئ بجيش آخر –وهو جيش الإفشين- الذي بلغه وصوله وتوغله في أرض الروم حتى صار في ظهره، فانطلق ملك الروم بقسم من الجيش لحرب الأفشين وترك على بقيته ابن خاله، فأرسل المعتصم عدة رسل –من طرق مختلفة- لتلحق الإفشين بهذه المعلومات وجعل لكل منهم عشرة آلاف درهم إن استطاعوا إيصال الكتاب، لكن أحدا منهم لم يدرك الإفشين الذي كان قد توغل بحيث استحال الوصول إليه.

ثم وصلت المعدات الثقيلة مع مؤخرة الجيش، وبدأ تحرك جيش المعتصم وطليعته التي يقودها أشناس نحو أنقرة، وتعرض جيش المعتصم لضائقة في الغذاء وأعلاف الدواب، فأوقع الله أسيرا من الروم بين أيدي طليعة أشناس فعرض عليهم أن يدلهم على أرض أقوات وعلى مكان أهل أنقرة الذين هربوا منها مقابل تركه، فتم له ما أراد، وظفر الجيش بأرض مرعى ثم بمكان أهل أنقرة الهاربين منها فسُدَّ النقص في إمدادات الجيش الذي ظفر بكثير من الغنائم ، وظفر بما هو أغلى من هذا.. ببشرى انتصار الإفشين على ملك الروم!

لقد انطلق ملك الروم على رأس قسم من الجيش لملاقاة جيش الإفشين، ودارت معركة هائلة بينهما (25 شعبان 223 هـ) قرب منطقة تسمى "لورله" انتصر فيها الروم أول الأمر ثم صمد فرسان المسلمين وأعادوا الهجوم بقوة حتى هزموا جيش الروم ومزقوه تماما وصار لا يدري أحد منهم موضع الكتائب الأخرى ولا حتى أين ملك الروم فينحازون إليه ، فعادت فلولهم إلى معسكر الجيش الرئيس عند نهر اللمس فإذا بهم يجدون الفوضى ضاربة بأطنابها فيه وقد تنازع الأمراء مع ابن خال الملك الأمر ونشبت بينهم خلافات كبيرة، ولما عاد ملك الروم من هزيمته أمام الإفشين فوجئ بهذا الوضع القاتل، فقتل قريبه -الذي رآه مسؤولا عما حدث للجيش أو لعله قتله إرضاء للأمراء وطلبا لتوحدهم في القتال من جديد- وأرسل نداء عاما إلى كافة المدن والبلدات أن لا يدخلوا إليهم رجلا كان في الجيش هاربا إلا جلدوه أو يرجع إلى معسكر الملك ليباشر الحرب، وأرسل من فوره جزءا من الجيش إلى أنقرة ليحفظوها قبل أن يأتيها المعتصم، لكن هذا القسم وصل إليها فوجد أن أهلها قد خربوها وهجروها وهربوا منها، فانطلق الملك يجمع شتاته ليسير نحو هدف المسلمين الثاني.. عمورية.

بعد ثلاثة أيام من وصول هذه المعلومات إلى المعتصم، وصلت رسالة الإفشين تخبر بما جرى وبالنصر الذي أنزله الله على المسلمين، وتؤكد أن مسار الخطة كما هي وأن التقاء الجيوش سيكون في أنقرة.

ومن أنقرة أعاد المعتصم هيكلة الجيش فجعله ثلاثة جيوش منقسمة إلى كتائب، وعزم على تدمير كل ما بين أنقرة وعمورية من قدرات الروم الاقتصادية والعسكرية، فسلكت الكتائب طرقا عديدة فبلغت في إنهاك الروم وتخريب حصونهم أقصى ما استطاعت ثم اجتمعت مرة أخرى أمام الهدف الأكبر.. عمورية!

حاصرت الجيوش المدينة الهائلة التحصين (6 رمضان 223 هـ)، ذات السور الشاهق الذي يسبقه خندق عريض، فكانت خطة المعتصم صناعة مجانيق شاهقة بحجم ارتفاع السور وتكون واسعة بحيث تسع أربعة مقاتلين، وأما الخندق فقد أمر المعتصم كل جندي إذا أكل شاة أو غنما أن يحشو جلدها ترابا، ثم ترمى كل هذه في الخندق، وكان المأمول أن يردم الخندق ثم تأتي الدبابة فتسير عليه حتى تنقب السور، لكن رمي جلود الشياه كان يتم على عجل هربا من سهام الروم وحجارتهم فلم يكن ردم الخندق سهلا، ثم لم تفلح الدبابات في تسوية الجلود بل عَلَقت بها، ففشلت هذه الخطة.

لكن الله لا يخيب سعي المخلصين فما هو إلا أن سَخَّر الله لهم أسيرا كان من المسلمين قديما ثم تنصر وتزوج في عمورية فلما رأى جيوش المسلمين هرب إليهم، وكان أغلى ما هرب به أن دلهم على موضع في المدينة خربته سيول قريبة ولم يكتمل بناؤه بعد إهمالا من الوالي، فلما جاءت هذه الحرب وخشي الوالي من ملك الروم بنى السور بناء هشا بحيث يظهر كأن بناءه قد اكتمل على أن الحقيقة أن الحجارة ليست إلا واجهة لهذه المنطقة الضعيفة في السور.

اختبر المعتصم كلام الرجل فركز ضربات المجانيق عليها فبدأت في الانهيار، وتركز عليها دفاع الروم بطبيعة الحال، ولكن هذا الانهيار السريع غير المتوقع ضرب معنوياتهم في مقتل، فقرر والي المدينة مع القائد العسكري الذي أرسله ملك الروم أن ينفذ هجوما مفاجئا في الليل ليتخلص به من الحصار مع ما أمكنه من الجنود، وأرسلوا بهذا رسالة إلى ملك الروم، لكن الرسالة وقعت في يد جيش المسلمين فتم تشديد الحراسة بالليل على الأبواب ففشلت خطة الهروب الخاطف، مع استمرار التركيز على الناحية المنهارة من السور حتى سقطت تحت وقع الضربات الدائمة.

انحصرت الحرب حول هذه النقطة حتى انهارت دفاعاتها وعزم قائدها على التسليم وطلب الأمان بعدما تخلى عنه القواد الآخرون، وقبل أن يتم الاتفاق على التسليم اقتحم المسلمون المدينة (17 رمضان 223 هـ) فهرب الروم في كل وجه وشاع فيهم القتل والأسر في سائر الجهات وانهارت دفاعات المدينة جميعا، وأخذ المسلمون من عمورية أموالا لا تحد ولا توصف فحملوا منها ما أمكن حمله، وأمر المعتصم بإحراق ما بقي من ذلك، وبإحراق ما هنالك من المجانيق والدبابات وآلات الحرب لمزيد من إضعاف القوة الحربية للروم، ثم عاد راجعا (23 رمضان 223 هـ).

وكان نصرا عظيما باهرا، قتل فيه الروم ثلاثين ألفا وكان الأسرى مثل ذلك، ومنهم ستون قائدا، وبينهم واليها، كما جاء المعتصم بأحد الأبواب الفاخرة من عمورية إلى بغداد فجعله في دار الخلافة ببغداد.

وهكذا انتصر الخليفة الغاضب لما وقع بالمسلمين من الأسر والقتل، وأثبت أنه قائد دولة يستحق أن يكون على رأسها وأنه مسؤول حقا عن حماية أهلها وتأديب أعدائها..

وهناك في بغداد، أنشد أبو تمام قصيدته الشهيرة التي خلد بها النصر:

السَّيْفُ أَصْدَقُ أَنْبَاءً مِنَ الكُتُبِ ** في حدهِ الحدُّ بينَ الجدِّ واللَّعبِبيضُ الصَّفائحِ لاَ سودُ الصَّحائفِ في ** مُتُونِهنَّ جلاءُ الشَّك والريَبِ

نشر في المركز العربي للدراسات والبحوث

Published on October 07, 2012 17:26

September 28, 2012

في ذكرى وفاة عبد الناصر

منذ صغري كنت لا أحب صوت هذا المؤذن، لقد كان صوته جافا بلا روح، يقول الأذان بلا ترتيل، ساعاته منضبطة لا تتأخر ثانية ولا تتقدم، والإقامة منضبطة لا تتقدم ولا تتأخر، لا تفلت منه صلاة.. وكم تمنيت ان تفلت ليؤذن آخر أندى منه صوتا..

مع الأيام وزيادة العمر والنضج، صرت معتادا على أذانه، معجبا بانضباطه ودقه ساعته.. ثم صارت بيننا علاقة بعد التزامي الكامل بالصلاة في المسجد، وكلما اقتربت منه كلما زادني انصباطه والتزامه بالموعد انبهارا، وإن كان هذا يثير حنق البعض أحيانا!

حكي لى فيما بعد أنه كان سائقا بجهاز أمن الدولة في العهد الناصري، وحكى لنا -رغم كتمانه- قصة أولئك الشباب الذين شهد اعتقالهم:

"كانوا يأتون بالشباب، وبعد الضرب والإهانة، يجردونه من ثيابه ليكون عاريا تماما، ثم يعلقونه ساعات طوال، يبدأ في العطش، فيعطونه الماء، لكنهم يربطون ذَكَره (عضو التناسل) برباط غليظ يمثل عذابا وحده، وكلما أراد الشرب كلما أعطوه الماء.. بعد فترة يبدأ في الحاجة إلى التبول، لكنه لا يستطيع لهذا الرباط حول عضوه، وهنا يفهم معنى العذاب الحقيقي.. ويظل في عذاب وصراخ.. وعذاب وصراخ، وكلما عطش سقوه الماء.. حتى.. يموت!!

كنا في ذلك الوقت في بداية المراهقة نتطلع للحياة.. فكانت هذه القصص إحدى العلامات التي تعرفنا بها على الشر الذي يسكن هذا العالم، وعلى القذارة التي ندرسها في الكتب وتأتينا في التلفاز عن هذا "الزعيم" جمال عبد الناصر..

عامله الله بما يستحق، وأرانا في أشباهه سوء العذاب في الدنيا قبل الآخرة!

Published on September 28, 2012 10:38

September 21, 2012

الفروسية الإسلامية!

بدايةُ فكرة هذا المقال طَرَأَت منذ وقعت على كلمة هنري كيسينجر –وزير الخارجية الأمريكية، ومستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق- الذي وصف فيه العسكر بأنهم "مجرد حيوانات غبية تستعمل كعساكر الشطرنج في تنفيذ السياسات الخارجية" (military men as dumb, stupid animals to be used as pawns for foreign policy)ذلك أن هذا القول يختصر العقلية الغربية في رؤيتها للجندي، الإنسان المسلح، فهي تعمل على تجريده من كل "قيمة" أو "شعور" أو "قدرة على التفكير" لكي يمكن استخدامه في تنفيذ السياسات المتوحشة التي لا تردد في إقامة المذابح الهائلة تنفيذا للأهداف التي يقررها الساسة مهما كانت لا أخلاقية.

وهذا الأمر ليس غريبا على التراث الغربي عامة من قديم، ففي عهد الإمبراطور الروماني فسبسيان، حاصر الرومان اليهود لخمسة أشهر حتى سقطت المدينة، فأمر الرومانُ اليهودَ أن يقتلوا أبناءهم ونساءهم بأيديهم، ثم أخذوا يضربون القرعة بين كل يهوديين فمن فاز منهما قتل الآخر حتى أبادوا اليهودلم يكن الفرسان الغربيون يعرفون شيئا عن "أخلاق الفرسان" أو "الفروسية" حتى تأثروا بها في احتكاكهم بالمسلمين سواء في الأندلس أو صقلية (التي ظلت تحت الحكم الإسلامي لقرنين من الزمن) أو حملاتهم الصليبة على الشرق، عندئذ رأوا من أخلاق الجندي المسلم الفارس ما جعلهم يستلهمونها، وهذه حقائق تاريخية يشهد بها حتى الباحثون والمؤرخون الغربيون.

وفي هذه المقالة وددت أن أجمع للجندي المسلم ما يملؤه فخرا وعزة بانتمائه إلى الإسلام، ذلك الدين الذي يجعل الولاء للفكرة والقيم والإنسانية، ولا يسمح للجندي أن يكون مجرد أداة يستخدمها القائد السياسي أو العسكري في ارتكاب ما يأباه الشرف والدين والخلق القويم.. فانظر أيها الجندي، تلك شهادة قوم على غير دينك لأجدادك المحاربين المسلمين.

***

لقد استطاعت الفروسية الإسلامية، وسلوك الفاتحين أن يفعلا ما عجزت الامبراطوريات الكبيرة عن فعله في مصر مثلا، إذ منذ انتهت الحضارة الفرعونية لم يستطع الفرس ولا الإغريق ولا البطالمة إقامة حضارة في مصر، هذا ما يقوله الفيلسوف الفرنسي المعروف جوستاف لوبون:

"وما جَهِله المؤرخون من حِلْم العرب الفاتحين وتسامحهم، كان من الأسباب السريعة في اتساع فتوحهم، وفي سهولة اعتناق كثير من الأمم لدينهم ونُظُمهم ولغتهم، التي رَسَخَت وقاومت جميع الغارات، وبَقِيَتْ قائمةً حتى بعد تواري سلطان العرب عن مسرح العالم، ونَعُدُّ من الواضح خاصةً أمرَ مصر التي لم يُوَفَّق فاتحوها من الفرس والإغريق والرومان أن يقلبوا الحضارةَ الفرعونية القديمة فيها وأن يُقيموا حضارتهم مقامها... وكان يمكن أن تُعمي فتوح العرب الأولى أبصارهم، وأن يقترفوا من المظالم ما يقترفه الفاتحون عادة، ويُسِيئُوا معاملة المغلوبين، ويُكْرِهُوهم على اعتناق دينهم، الذي كانوا يرغبون في نشره في العالم ... فالحقُّ أن الأمم لم تعرف فاتحين متسامحين مثل العرب، ولا دينًا مثل دينهم"ولقد أثرت هذه الأخلاق في العدو المحارب، وكان الاحتكاك الكبير بين المسلمين والغربيين في ثلاثة مناطق كبرى: الشام ومصر حيث دارت الحروب الصليبية، وجزيرة صقلية ومناطق جنوب إيطاليا حيث حكمها المسلمون ثم هُزموا أمام النورمان، والأندلس!

ترصد المستشرقة الألمانية زيجريد هونكه ما طرأ على حال النورمان، وقد كانوا قبائل متوحشة، حين استولوا على صقلية فتقول: "ولأوّل مرّة في تاريخ العالم المسيحي أظهر النورمان تسامحاً مع المخالفين لهم في العقيدة، متمثّلين بالعرب في شهامتهم ورجولتهم. فكان ذلك المسلك بالتأكيد، هو سرّ ما أصاب دولتهم من ازدهار، إذا قورنت بنظيراتهم في الغرب"وتكرر هذا المشهد في الأندلس، إذ ظهرت الفروسية العربية في أوروبا فكان "عرب إسبانيا يتَّصفون بالفروسية المثالية خلال تسامحهم العظيم، وكانوا يرحمون الضعفاء ويرفقون بالمغلوبين، ويقفون عند شروطهم، وما إلى هذه الخِلال"وأما في الحروب الصليبية في الشام ومصر فقد بهرت الفروسية الإسلامية نفوس الصليبيين حتى دخلت في الإسلام أعداد غفيرة منهم رغم أنهم قدموا أول الأمر لحرب المسلمين، لقد وقعوا في الأسر فاستقبلتهم فروسية المحاربين المسلمين بما أمرهم الله به من معاملة الأسرى، يقول توماس أرنولد: "في الصراع مع السلاجقة تخلَّى الإغريق الصليبيون عن إخوانهم في الدين، وكتب المؤرخ القديم: لقد جفوا إخوانهم في الدين الذين كانوا قساة عليهم، ووجدوا الأمان بين الكفار (يقصد المسلمين) الذين كانوا رحماء عليهم، ولقد بلغنا أن ما يربوا على ثلاثة آلاف قد انضمُّوا بعد أن تقهقروا، إلى صفوف الأتراك، آه! إنها لرحمة أقسى من الغدر! لقد منحوهم الخبز، ولكنهم سلبوهم عقيدتهم، ولو أنه من المؤكد أنهم لم يُكرهوا أحدًا من بينهم على نبذ دينه، وإنما اكتفوا بما قَدَّمُوا لهم من خدمات"ولا يقتصر الأمر على الأسرى فحسب، بل حتى الحجاج الصليبيون الذين قدموا من أوروبا لزيارة القدس كانوا عرضة للوقوع في أسر الإسلام، يضيف أرنولد: "وكان خطر الدخول في الإسلام - وهو ما كان (يتعرَّض) له حجاج الأراضي المقدسة - قد شاع أمره في ذلك العصر بصورة واضحة، حتى إن أموري دي لاروش ( Amaury de la Roche) رئيس فرسان المعبد التمس من البابا ونوابه في فرنسا وصقلية، في مذكرة دونها حوالي سنة 1266م، أن يمنعوا الفقراء والشيوخ والعاجزين عن حمل السلاح من عبور البحر إلى فلسطين؛ لأن أمثال هؤلاء الأشخاص كانوا يَتَعَرَّضون إما للقتل أو الأسر، أو لأن يفتنهم العرب عن دينهم"وعلى أن الحروب الصليبية استمرت أكثر من قرنين من الزمان إلا أن المؤلفات الغربية تكاد لا تذكر شيئا من هذا التاريخ وتركز على شخصية صلاح الدين الأيوبي الذي يعد الشخصية العربية الأولى في المؤلفات الغربية، فهذا المؤرخ الأمريكي ول ديورانت صاحب موسوعة "قصة الحضارة" يشهد باجتماع العسكرية الإسلامية في القسوة على المحاربين حال الحرب وفي الرفق بهم إن صاروا أسرى أو مسالمين، يقول ول ديورانت "كان صلاح الدين مستمسكًا بدينه إلى أبعد حدٍّ، وأجاز لنفسه أن يقسو أشد القسوة على فرسان المعبد والمستشفىلقد كان تميز صلاح الدين في أخلاقه عن ملوك الصليبيين واضحا وناصعا، هذا ما يؤكده المستشرق الفرنسي الشهير مكسيم رودنسون: "أثار العدو الأكبر صلاح الدين إعجابًا واسع الانتشار بين الغربيين؛ فقد شنَّ الحرب بإنسانية وفروسية، برغم قِلَّة مَنْ بادلوه هذه المواقف، وأهمهم ريتشارد قلب الأسد"بدا هذا الفارق أكثر ما بدا –كما تذكر الألمانية زيجريد هونكه- حين "تمكَّن صلاح الدين الأيوبي من استرداد بيت المقدس (583 هـ = 1187 م) -التي كان الصليبيون قد انتزعوها من قبل (492 هـ = 1099 م) بعد أن سفكوا دماء أهلها في مذبحة لا تُدَانيها مذبحةٌ وحشيةً وقسوةً- فإنه لم يسفك دم سكانها من النصارى انتقامًا لسفك دم المسلمين، بل إنه شملهم بمروءته، وأسبغ عليهم من جُودِه ورحمته، ضاربًا المثل في التخلُّق بروح الفروسية العالية، وعلى العكس من المسلمين، لم تعرف الفروسية النصرانية أي التزام خُلقي تجاه كلمة الشرف أو الأسرى"لقد دفع هذا الصليبيين إلى التزوير في تاريخ صلاح الدين والادعاء بأن أمه كانت صليبية فورث منها هذه الفروسية! لقد التقط الأمريكي مايكل هاملتون مورجان هذه الطرفة وأشار إلى أنها إعجاب بالفروسية وحدها، فصلاح الدين لم يكن من العلماء كالمأمون ولا زعيما لدولة مستقرة زاهرة حضاريا، يقول: "قائد مسلم، وهو رجل شديد التدين لن يتمتع بفكر مثل هارون الرشيد والمأمون، ولا الحَاكم في القاهرة، أو عبد الرحمن الثالث في قرطبة، إلا أنه سيجسد نوعًا من شرف الفروسية الإسلامية سيكون مثار انبهار الأوربيين، بل وسيدفعهم نبله هذا إلى العديد من المواقف المحرجة، فما كان منهم إلا التماس أن السبب وراء أخلاقه الرفيعة والكريمة ما هو إلا لأن لديه دماء أوربية تجري في عروقه، هذا الرجل هو صلاح الدين"وكانت النتيجة –كما يقول توماس أرنولد- أن "أخلاق صلاح الدين الأيوبي وحياته التي انطوت على البطولة، قد أحدثت في أذهان المسيحيين في عصره تأثيرًا سحريًّا خاصًّا، حتى إن نفرًا من الفرسان المسيحيين قد بلغ من قوة انجذابهم إليه أن هجروا ديانتهم المسيحية، وهجروا قومهم وانضمُّوا إلى المسلمين"***أيها الجندي المسلم..

هكذا فروسيتك، يشهد بها الخصوم، ويزهو بها التاريخ!

وأنت –بإذن الله- خير خلف لخير سلف..

نشر في المركز العربي للدراسات والأبحاث

Published on September 21, 2012 10:07