محمد إلهامي's Blog, page 47

April 21, 2016

تبسيط تاريخ مصر الحديث (3)

كاتب مشارك: د. عمرو عادل

اقرأ أولا: تبسيط تاريخ مصر الحديث (1) تبسيط تاريخ مصر الحديث (2)

(9)ثورة 25 يناير

شاخ نظام يوليو وبدت آثاره السلبية مع الشيخوخة الطويلة لحسني مبارك (ثمانون عاما)، وصارت مصر مرتعا للفساد، وقد اجتمعت عوامل إزالة نظام مبارك وإن لم تجتمع عوامل حدوث ثورة. على هذا النحو الآتي:

1. ظل السلاح محتكرا بيد السلطة، الجيش والأجهزة الأمنية، ومن فوقهما القوة الخارجية (أمريكا) صاحبة النفوذ الفعلي الأكبر على الساحة المصرية. وقد التقت الرغبة الأمريكية مع رغبة الجيش في إزاحة نظام مبارك. أما الجيش فلأنه لا يؤيد انتقال السلطة لمدني (جمال مبارك الغلام الصغير معدوم المواهب)، وأما أمريكا فلظنها أنها تستطيع إقامة حكم ديمقراطي في مصر يجنبها مشكلة الإرهاب ويحتوي التيارات الإسلامية فيدجنها ويخضعها لمنظومة الديمقراطية. فلما اجتمعت هاتان الرغبتان، حسم أمر نظام مبارك وجرى انقلاب عسكري –متقنع بقناع الثورة وإرادة الشعب- عليه في 11 فبراير.

2. شهد الوعي طفرة كبرى في السنوات الست الأخيرة من حكم مبارك، وذلك لأكثر من سبب أهمها: (أ) الانترنت الذي مثل كسرا لاحتكار المعلومة وبيئة للمقاومة والتقاء الشباب وأفكارهم الثورية وسبل تطبيقها عمليا. (ب) الإعلام الذي شهد موجة حرية غير مسبوقة كانت مدعومة خارجيا، إذ غلت يد سلطة مبارك عن التعامل العنيف مع الفضائيات والصحافة التي شهدت تكاثرا وجرأة مدهشة ضد نظام مبارك، كما اجتمعت هذه الصحف –على اختلاف أطيافها- على تلميع شخصية محمد البرادعي كقائد للتغيير. (جـ) المنظمات الحقوقية والشبابية والتي شهدت تكاثرا أيضا واستقطابا للشباب الذي يتمخض عن ثورة، وصارت تعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل عن التغيير والنظام المنشود (الليبرالي). وقد استفاد الإسلاميون من هذه الحرية عبر الانترنت والصحافة، بل وسمح بقنوات فضائية دينية مثلت ركنا قويا في رفع الوعي بالإسلام وإن تجنبت الحديث في السياسة مباشرة أغلب الوقت.

3. وظلت مؤسسات إدارة الثروة والنفوذ محتكرة بيد الدولة بشكل كامل، إلا أن ظهور الانترنت ودخول مصر في اتفاقيات التجارة الحرة مكَّن كثيرا من المشروعات الصغيرة أن تنشأ عبر الانترنت متجاوزة لسلطان الدولة، كما جعل كثيرا من المشروعات الكبيرة ذات امتدادات فوق الدولة، فلم تعد سيطرة الدولة على كل المشروعات داخل أرضها كما كانت في السابق.

4. كذلك ظلت مؤسسات التشريع والقضاء محتكرة بيد السلطة، وللسلطة نفوذ كامل عليها، إلا أنها تأثرت أيضا بالمناخ الثوري والقوة الخارجية المطالبة بالإصلاحات الديمقراطية، فشهدت أعوام 2005 حركة نادي القضاة المطالبة بالإصلاح، وغلت يد السلطة جزئيا عن انتخابات البرلمان 2005 مما أوصل أكبر نسبة معارضة في تاريخ حقبة العسكر، وصارت هذه الحركات القضائية التي تفاعلت معها معارضة البرلمان –بالإضافة لحركات الشباب والعمال- مصدر إزعاج للسلطة ومصدرا آخر للوعي والتثوير.

أفضى كل هذا، مع شرارة نجاح الثورة التونسية في إسقاط نظام بن علي، إلى احتشاد شعبي واسع وغير مسبوق في 25 يناير تحول إلى احتجاج عنيف كسرت فيه جهاز الشرطة يوم 28 يناير، ومع امتناع الجيش عن مواجهة الثورة، لم يكن أمام مبارك مفر إلا الرحيل.

وهنا بدأت المعركة بين أجنحة إزالة النظام؛ الشعب الذي لم يصدق أنه بهذه القوة أن إزالة مبارك بهذه السهولة. والعسكر الذين فوجئوا أن الشعب يطلب أكثر من إزالة مبارك نفسه.. وجرى الأمر بين شد وجذب ومعارك دموية، وفوق الجميع كانت أمريكا تفضل حكما مدنيا علمانيا تسنده القوة العسكرية من الخلف. وأسفر كل هذا عن نجاح محمد مرسي (القيادي بالإخوان المسلمين) رئيسا للجمهورية، كان فيها أفضل المتاح بالنسبة للجميع، فهو أفضل للإسلاميين من نظام مبارك، وأفضل للجيش وأمريكا من تشدد حازم أبو إسماعيل أو خيرت الشاطر ومن اضطراب شعبي إسلامي في مصر التي أسفرت عن قوة غير متوقعة للتيار الإسلامي، ولكل طرف أهداف أخرى.

وكما هو المتوقع، سعت الثورة إلى تمكين المجتمع (وإن أخطأ ممثلوها فاعتمدوا النهج الإصلاحي البطيئ الذي لا يصلح للثورات) فخرج دستور يغل من سلطات الشرطة والعسكر ويعيد العمل بنظام الوقف، وكان لدى مرسي مشروع عنوان "تمكين المجتمع". بينما قضى النظام عاما يجمع نفسه ويلملم شتاته ويحارب من خلال مؤسسات القوة (الجيش والشرطة) ومؤسسات النفوذ والثروة، ومؤسسة القضاء في القضاء على هذه الثورة. حتى تم له الأمر بانقلاب 3 يوليو 2013.

وكما هو المتوقع أيضا، فقد ألغى الدستور القديم وألغى البرلمان المنتخب، ووضع دستورا تسلطيا أزال فيه كل أثر لتمكين المجتمع، ولم ينتخب حتى بعد عامين برلمانا وظل يحكم بالقرار المنفرد المتسلط الذي يخترق حتى الدستور الذي وضعه هو.

وتشهد المرحلة الحالية نموا في أمرين وإخفاقا في أمرين:

1. نمو في الوعي الذي ألهبته مجازر الانقلاب الكاشفة عن طبيعة الدولة الحديثة ومؤسساتها.2. ونمو بطيئ ضعيف في استعمال السلاح ومقاومة السلطة الحاكمة.

ويبقى أمران لا بد من حسمهما على مستوى الوعي ومستوى التصرف فعليا:

3. مؤسسات التشريع والقضاء، إذ يحتاج الإسلاميون لتعميم مسائل وطرق ومناهج "أهل الحل والعقد" و"القضاء العرفي" لتكون بديلا حاضرا ونموذجا مطروحا في مرحلة الفوضى.

4. مؤسسات الثروة والنفوذ، إذ يحتاج الإسلاميون لتحديد أهم المؤسسات وكيف يجب التعامل مع كل منها، إما بالتفكيك الكلي أو الجزئي أو تركها على حالها. مع العلم بأن تفتيت مؤسسات الدولة وإعادة بنائها أحد أهم مظاهر الثورات الحقيقية؛ ولن ينكسر الفاصل الصلب بين الطبقة الحاكمة والمجتمع دون الثورة الشاملة وإعادة السلطة للمجتمع وتفتيت الطبقة الحاكمة؛ وينبغي ذكر أن محاولة إصلاح النظام لن ينتج عنها إلا إحلال طبقة حاكمة محل الأخري ما دامت بنية النظام واحدة مهما كانت تتمتع الطبقة الجديدة بالنزاهه حيث أن قوة النظام وقدرته علي احتواء أي قوي تدخله أقوي من أي محاولات.

(10)ملاحظات وخلاصات

من خلال استعراض وتحليل عوامل القوة نلاحظ الآتي:

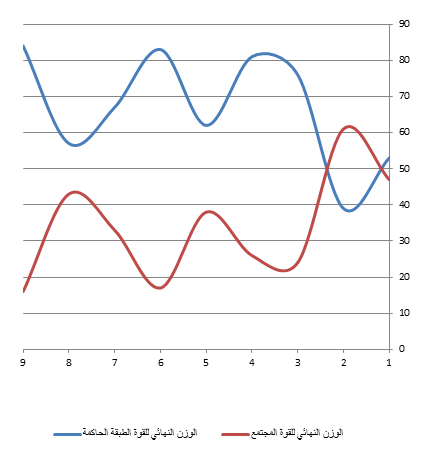

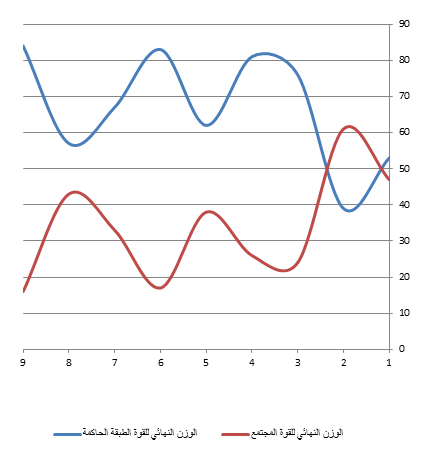

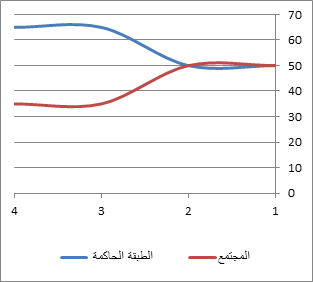

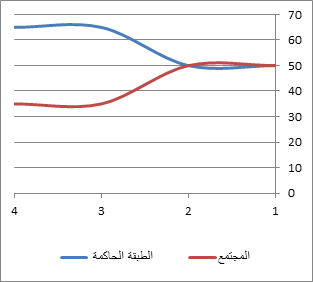

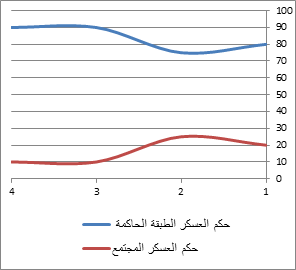

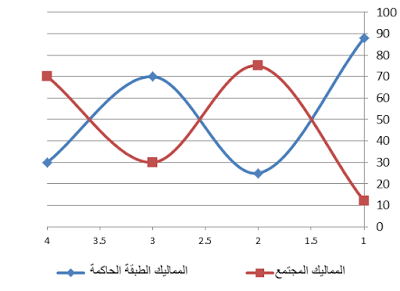

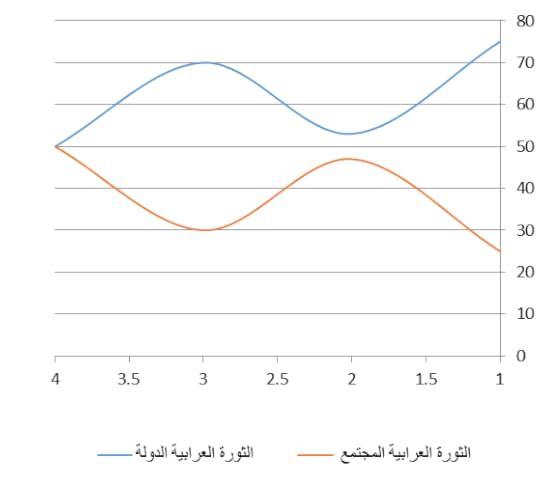

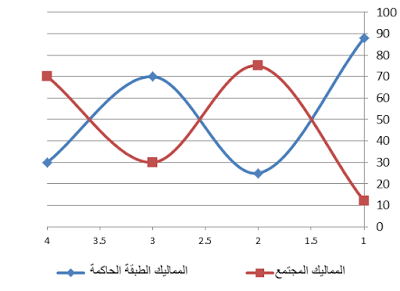

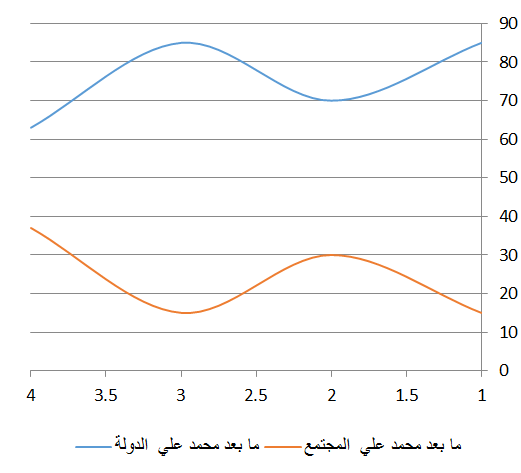

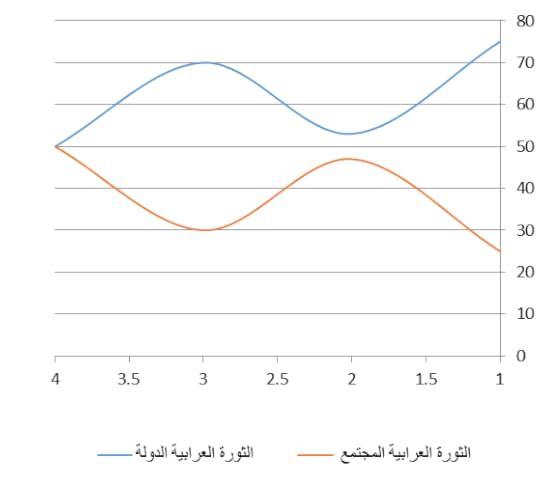

1) لحظات قوة الأمة هي اللحظات التي تتوازن فيها قوة الدولة مع قوة المجتمع (رسوم تداخل المنحنيات)، بينما لحظات الضعف والنكبة هي التي تتغول فيها الدولة على حساب المجتمع، فيكون منحنى قوة السلطة أعلى من منحنى قوة المجتمع، وأسوأ الفترات هي حين تنفصل المنحنيات تماما، فساعتها تكون قوة السلطة في أعلى مراحلها وتكون قوة المجتمع في أضعف حالاتها.

2) المنحنى في عهد الاحتلال الإنجليزي يشبه المنحنى في عهد الأسرة العلوية ويشبه حقبة العسكر، ما يعني أن الاستبداد هو الوجه الآخر للاحتلال. هذا مع العلم مع أن الاستبداد وقت الأسرة العلوية كان "استبدادا وطنيا" بخلاف الواقع الآن الذي هو مزيج من "الاحتلال والاستبداد".

3) بالرغم من عدد المحاولات الثورية ولحظات النهوض إلا أن أيها لم ينجح، إما بنزول الاحتلال بنفسه (الاحتلال الإنجليزي) أو باستباق الثورة بانقلاب عسكري (يوليو، وفبراير 2011) أو بخدعة الديمقراطية (ثورة 19، انتخابات 2012). وهو ما ينبغي أن ينتبه له صناع القرار في المرحلة الثورية الحالية وأن يحسبوا حسابه.

4) امتلاك الشعب للسلاح هو أحد أهم موانع الاستبداد والاحتلال.. وفوق امتلاك السلاح الوعي بالحق في امتلاكه والحق في استعماله ضد أي ظلم أو قهر أو سلطة مستبدة. إن حالة التخويف من انتشار السلاح أو منعه تصطدم بثوابت الدين وقواعد التاريخ وتحاصر المفكرين والعاملين والميدانيين، فضلا عن خطورتها في تزييف الوعي.

5) الوعي أحد أهم أسلحة المعركة، وهو مهمة المجتمع، ويرتبط بوجود قيادات مجتمعية فاعلة ومجتمع متماسك مترابط، وتدمير الوعي أحد أهم أهداف الاستبداد والاحتلال.

6) ضرورة إلغاء نظام التجنيد الإجباري الذي يدجن الشعب، والعودة للمزاوجة بين نظام الإلزام ونظام التطوع، وفي تراثنا الفقهي والتاريخي مخزون ضخم من قيم الجهاد وضوابطه، ثم في الأنظمة المعاصرة بدائل كثيرة تعصم من كوارث التجنيد الإجباري والقيم العسكرية المسيطرة عليه.

7) لا بديل عن كسر احتكار الدولة للوعي والتعليم من خلال سيطرتها على المؤسسات التعليمية وعلى الصحافة والإعلام، فالعودة للكتاتيب والتعليم التقليدي ومؤسسات التعليم الموازي والتعليم المنزلي والتعليم الحر والتعليم المفتوح.. كل هذا ضرورة في إنشاء الجيل القادم ومنع خضوعه لمنظومة فكرية صادرة عن السلطة.

8) زيادة الاستثمار في مجال صناعة الميديا بوسائل متعددة وتدريب كوادر في كافة مجالات الميديا السنيما الإذاعة التليفزيون وغيرها ومنازعة الطبقة الحاكمة في كل مجالات الإعلام وعدم ترك أي مساحة منفردة لهم.

9) الأوقاف أحد أهم روافد قوة المجتمع، ومسألة الأوقاف (كجزء من مسألة استقلال المجتمع) هي مسألة حياة أو موت. والأوقاف قادرة على حل مشكلات احتكار السلطة للتعليم والإعلام والمؤسسات جميعا: التشريعية والتنفيذية والقضائية، بل وتستطيع قضية الوقف حل مشكلة احتكار السلاح أيضا.

10) لا بد من دراسات متخصصة في أمر النظام النقدي والمالي المنشود للوقوف على الشكل الأمثل له في الواقع المعاصر، في ظل الهيمنة العالمية على مجال المال والنقد.

11) نزع مهمة التشريع من السلطة واستقلال المؤسسات النيبابية والقانونية هو من صميم النظام الإسلامي، وهو إجراء مستقر يتخذه المستبد والمحتل للسيطرة عليه، ولهذا فلا مناص من العودة والمناداة بهذا النظام وتبيين فضائله في معركة المواجهة.

12) تنظيم القضاء الشرعي والعرفي فهو البديل المجتمعي الناجز والأسرع والأقوى للقضاء المدني (العلماني)، مع تعظيم شأن الشريعة وجعلها أمرا لا يقبل النقاش فتكون سلطة فوق المحاكم المدنية وسبيلا إلى إصلاحها تدريجيا.دد

13) ضرورة وجود قيادة للثورة، فقد سرق الإنجليز ثورة 1919 بتسليمها لزعيم مضمون الولاء، وسرقوا ثورة 52 بتلميع شخصية ضابط صغير في الثلاثينات من عمره، وهذا ما فعلوه في ثورة 2011 مع شخصية السيسي، وما يزال بقاء مرسي حيا يمثل لهم إشكالا في الشرعية. ولا بد من أن تتمتع القيادة بالنزاهة والكفاءة، فمشكلة النزاهة هي ما أودت بثورات 19 و52، ومشكلة الكفاءة كانت ضمن مشكلات الثورة العرابية وثورة يناير.

14) وضوح وقوة الخطاب الثوري، فالثورات الناجحة هي التي كان لها خطاب حاسم صريح، والجماهير لا يحركها إلا الوضوح والقوة.

15) السعي نحو امتلاك أدوات القوة، فهذه الدراسة تثبت أن غياب أحد أدوات القوة يكون دائما في صالح الاستبداد أو الاحتلال.

***

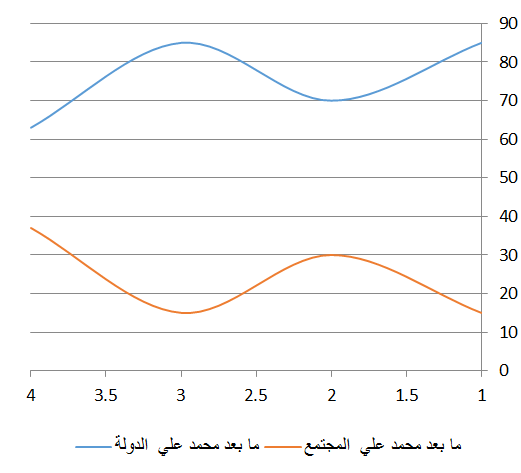

وبالإجمال فهذه هي صورة تطور ميزان القوة في المجتمع المصري منذ ما قبل الحملة الفرنسية وحتى ثورة يناير، ويبدو فيها واضحا وجليا كيف كان المجتمع أقوى من السلطة في مجمل ميزان القوى، ثم تدرج الأمر لتكون السلطة أكثر تغولا وانفصالا عن المجتمع.

كما يبدو واضحا أن الحالات الثورية وحالات المقاومة هي النقاط التي يقترب فيها المجتمع من الحصول علي السلطة والتي تواجه بالقوة الباطشة للحفاظ علي السلطة بعيدا عن المجتمع. وهذا الأمر يفسر لم كانت هذه الفترة هي فترة ضعفنا ونكباتنا وهزائمنا الطويلة.

والشكل التالي يبين منحني القوة للمجتمع والسلطة عبر القرنين الماضيين، في التسع مراحل المتتابعة

نشر في ساسة بوست

اقرأ أولا: تبسيط تاريخ مصر الحديث (1) تبسيط تاريخ مصر الحديث (2)

(9)ثورة 25 يناير

شاخ نظام يوليو وبدت آثاره السلبية مع الشيخوخة الطويلة لحسني مبارك (ثمانون عاما)، وصارت مصر مرتعا للفساد، وقد اجتمعت عوامل إزالة نظام مبارك وإن لم تجتمع عوامل حدوث ثورة. على هذا النحو الآتي:

1. ظل السلاح محتكرا بيد السلطة، الجيش والأجهزة الأمنية، ومن فوقهما القوة الخارجية (أمريكا) صاحبة النفوذ الفعلي الأكبر على الساحة المصرية. وقد التقت الرغبة الأمريكية مع رغبة الجيش في إزاحة نظام مبارك. أما الجيش فلأنه لا يؤيد انتقال السلطة لمدني (جمال مبارك الغلام الصغير معدوم المواهب)، وأما أمريكا فلظنها أنها تستطيع إقامة حكم ديمقراطي في مصر يجنبها مشكلة الإرهاب ويحتوي التيارات الإسلامية فيدجنها ويخضعها لمنظومة الديمقراطية. فلما اجتمعت هاتان الرغبتان، حسم أمر نظام مبارك وجرى انقلاب عسكري –متقنع بقناع الثورة وإرادة الشعب- عليه في 11 فبراير.

2. شهد الوعي طفرة كبرى في السنوات الست الأخيرة من حكم مبارك، وذلك لأكثر من سبب أهمها: (أ) الانترنت الذي مثل كسرا لاحتكار المعلومة وبيئة للمقاومة والتقاء الشباب وأفكارهم الثورية وسبل تطبيقها عمليا. (ب) الإعلام الذي شهد موجة حرية غير مسبوقة كانت مدعومة خارجيا، إذ غلت يد سلطة مبارك عن التعامل العنيف مع الفضائيات والصحافة التي شهدت تكاثرا وجرأة مدهشة ضد نظام مبارك، كما اجتمعت هذه الصحف –على اختلاف أطيافها- على تلميع شخصية محمد البرادعي كقائد للتغيير. (جـ) المنظمات الحقوقية والشبابية والتي شهدت تكاثرا أيضا واستقطابا للشباب الذي يتمخض عن ثورة، وصارت تعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل عن التغيير والنظام المنشود (الليبرالي). وقد استفاد الإسلاميون من هذه الحرية عبر الانترنت والصحافة، بل وسمح بقنوات فضائية دينية مثلت ركنا قويا في رفع الوعي بالإسلام وإن تجنبت الحديث في السياسة مباشرة أغلب الوقت.

3. وظلت مؤسسات إدارة الثروة والنفوذ محتكرة بيد الدولة بشكل كامل، إلا أن ظهور الانترنت ودخول مصر في اتفاقيات التجارة الحرة مكَّن كثيرا من المشروعات الصغيرة أن تنشأ عبر الانترنت متجاوزة لسلطان الدولة، كما جعل كثيرا من المشروعات الكبيرة ذات امتدادات فوق الدولة، فلم تعد سيطرة الدولة على كل المشروعات داخل أرضها كما كانت في السابق.

4. كذلك ظلت مؤسسات التشريع والقضاء محتكرة بيد السلطة، وللسلطة نفوذ كامل عليها، إلا أنها تأثرت أيضا بالمناخ الثوري والقوة الخارجية المطالبة بالإصلاحات الديمقراطية، فشهدت أعوام 2005 حركة نادي القضاة المطالبة بالإصلاح، وغلت يد السلطة جزئيا عن انتخابات البرلمان 2005 مما أوصل أكبر نسبة معارضة في تاريخ حقبة العسكر، وصارت هذه الحركات القضائية التي تفاعلت معها معارضة البرلمان –بالإضافة لحركات الشباب والعمال- مصدر إزعاج للسلطة ومصدرا آخر للوعي والتثوير.

أفضى كل هذا، مع شرارة نجاح الثورة التونسية في إسقاط نظام بن علي، إلى احتشاد شعبي واسع وغير مسبوق في 25 يناير تحول إلى احتجاج عنيف كسرت فيه جهاز الشرطة يوم 28 يناير، ومع امتناع الجيش عن مواجهة الثورة، لم يكن أمام مبارك مفر إلا الرحيل.

وهنا بدأت المعركة بين أجنحة إزالة النظام؛ الشعب الذي لم يصدق أنه بهذه القوة أن إزالة مبارك بهذه السهولة. والعسكر الذين فوجئوا أن الشعب يطلب أكثر من إزالة مبارك نفسه.. وجرى الأمر بين شد وجذب ومعارك دموية، وفوق الجميع كانت أمريكا تفضل حكما مدنيا علمانيا تسنده القوة العسكرية من الخلف. وأسفر كل هذا عن نجاح محمد مرسي (القيادي بالإخوان المسلمين) رئيسا للجمهورية، كان فيها أفضل المتاح بالنسبة للجميع، فهو أفضل للإسلاميين من نظام مبارك، وأفضل للجيش وأمريكا من تشدد حازم أبو إسماعيل أو خيرت الشاطر ومن اضطراب شعبي إسلامي في مصر التي أسفرت عن قوة غير متوقعة للتيار الإسلامي، ولكل طرف أهداف أخرى.

وكما هو المتوقع، سعت الثورة إلى تمكين المجتمع (وإن أخطأ ممثلوها فاعتمدوا النهج الإصلاحي البطيئ الذي لا يصلح للثورات) فخرج دستور يغل من سلطات الشرطة والعسكر ويعيد العمل بنظام الوقف، وكان لدى مرسي مشروع عنوان "تمكين المجتمع". بينما قضى النظام عاما يجمع نفسه ويلملم شتاته ويحارب من خلال مؤسسات القوة (الجيش والشرطة) ومؤسسات النفوذ والثروة، ومؤسسة القضاء في القضاء على هذه الثورة. حتى تم له الأمر بانقلاب 3 يوليو 2013.

وكما هو المتوقع أيضا، فقد ألغى الدستور القديم وألغى البرلمان المنتخب، ووضع دستورا تسلطيا أزال فيه كل أثر لتمكين المجتمع، ولم ينتخب حتى بعد عامين برلمانا وظل يحكم بالقرار المنفرد المتسلط الذي يخترق حتى الدستور الذي وضعه هو.

وتشهد المرحلة الحالية نموا في أمرين وإخفاقا في أمرين:

1. نمو في الوعي الذي ألهبته مجازر الانقلاب الكاشفة عن طبيعة الدولة الحديثة ومؤسساتها.2. ونمو بطيئ ضعيف في استعمال السلاح ومقاومة السلطة الحاكمة.

ويبقى أمران لا بد من حسمهما على مستوى الوعي ومستوى التصرف فعليا:

3. مؤسسات التشريع والقضاء، إذ يحتاج الإسلاميون لتعميم مسائل وطرق ومناهج "أهل الحل والعقد" و"القضاء العرفي" لتكون بديلا حاضرا ونموذجا مطروحا في مرحلة الفوضى.

4. مؤسسات الثروة والنفوذ، إذ يحتاج الإسلاميون لتحديد أهم المؤسسات وكيف يجب التعامل مع كل منها، إما بالتفكيك الكلي أو الجزئي أو تركها على حالها. مع العلم بأن تفتيت مؤسسات الدولة وإعادة بنائها أحد أهم مظاهر الثورات الحقيقية؛ ولن ينكسر الفاصل الصلب بين الطبقة الحاكمة والمجتمع دون الثورة الشاملة وإعادة السلطة للمجتمع وتفتيت الطبقة الحاكمة؛ وينبغي ذكر أن محاولة إصلاح النظام لن ينتج عنها إلا إحلال طبقة حاكمة محل الأخري ما دامت بنية النظام واحدة مهما كانت تتمتع الطبقة الجديدة بالنزاهه حيث أن قوة النظام وقدرته علي احتواء أي قوي تدخله أقوي من أي محاولات.

(10)ملاحظات وخلاصات

من خلال استعراض وتحليل عوامل القوة نلاحظ الآتي:

1) لحظات قوة الأمة هي اللحظات التي تتوازن فيها قوة الدولة مع قوة المجتمع (رسوم تداخل المنحنيات)، بينما لحظات الضعف والنكبة هي التي تتغول فيها الدولة على حساب المجتمع، فيكون منحنى قوة السلطة أعلى من منحنى قوة المجتمع، وأسوأ الفترات هي حين تنفصل المنحنيات تماما، فساعتها تكون قوة السلطة في أعلى مراحلها وتكون قوة المجتمع في أضعف حالاتها.

2) المنحنى في عهد الاحتلال الإنجليزي يشبه المنحنى في عهد الأسرة العلوية ويشبه حقبة العسكر، ما يعني أن الاستبداد هو الوجه الآخر للاحتلال. هذا مع العلم مع أن الاستبداد وقت الأسرة العلوية كان "استبدادا وطنيا" بخلاف الواقع الآن الذي هو مزيج من "الاحتلال والاستبداد".

3) بالرغم من عدد المحاولات الثورية ولحظات النهوض إلا أن أيها لم ينجح، إما بنزول الاحتلال بنفسه (الاحتلال الإنجليزي) أو باستباق الثورة بانقلاب عسكري (يوليو، وفبراير 2011) أو بخدعة الديمقراطية (ثورة 19، انتخابات 2012). وهو ما ينبغي أن ينتبه له صناع القرار في المرحلة الثورية الحالية وأن يحسبوا حسابه.

4) امتلاك الشعب للسلاح هو أحد أهم موانع الاستبداد والاحتلال.. وفوق امتلاك السلاح الوعي بالحق في امتلاكه والحق في استعماله ضد أي ظلم أو قهر أو سلطة مستبدة. إن حالة التخويف من انتشار السلاح أو منعه تصطدم بثوابت الدين وقواعد التاريخ وتحاصر المفكرين والعاملين والميدانيين، فضلا عن خطورتها في تزييف الوعي.

5) الوعي أحد أهم أسلحة المعركة، وهو مهمة المجتمع، ويرتبط بوجود قيادات مجتمعية فاعلة ومجتمع متماسك مترابط، وتدمير الوعي أحد أهم أهداف الاستبداد والاحتلال.

6) ضرورة إلغاء نظام التجنيد الإجباري الذي يدجن الشعب، والعودة للمزاوجة بين نظام الإلزام ونظام التطوع، وفي تراثنا الفقهي والتاريخي مخزون ضخم من قيم الجهاد وضوابطه، ثم في الأنظمة المعاصرة بدائل كثيرة تعصم من كوارث التجنيد الإجباري والقيم العسكرية المسيطرة عليه.

7) لا بديل عن كسر احتكار الدولة للوعي والتعليم من خلال سيطرتها على المؤسسات التعليمية وعلى الصحافة والإعلام، فالعودة للكتاتيب والتعليم التقليدي ومؤسسات التعليم الموازي والتعليم المنزلي والتعليم الحر والتعليم المفتوح.. كل هذا ضرورة في إنشاء الجيل القادم ومنع خضوعه لمنظومة فكرية صادرة عن السلطة.

8) زيادة الاستثمار في مجال صناعة الميديا بوسائل متعددة وتدريب كوادر في كافة مجالات الميديا السنيما الإذاعة التليفزيون وغيرها ومنازعة الطبقة الحاكمة في كل مجالات الإعلام وعدم ترك أي مساحة منفردة لهم.

9) الأوقاف أحد أهم روافد قوة المجتمع، ومسألة الأوقاف (كجزء من مسألة استقلال المجتمع) هي مسألة حياة أو موت. والأوقاف قادرة على حل مشكلات احتكار السلطة للتعليم والإعلام والمؤسسات جميعا: التشريعية والتنفيذية والقضائية، بل وتستطيع قضية الوقف حل مشكلة احتكار السلاح أيضا.

10) لا بد من دراسات متخصصة في أمر النظام النقدي والمالي المنشود للوقوف على الشكل الأمثل له في الواقع المعاصر، في ظل الهيمنة العالمية على مجال المال والنقد.

11) نزع مهمة التشريع من السلطة واستقلال المؤسسات النيبابية والقانونية هو من صميم النظام الإسلامي، وهو إجراء مستقر يتخذه المستبد والمحتل للسيطرة عليه، ولهذا فلا مناص من العودة والمناداة بهذا النظام وتبيين فضائله في معركة المواجهة.

12) تنظيم القضاء الشرعي والعرفي فهو البديل المجتمعي الناجز والأسرع والأقوى للقضاء المدني (العلماني)، مع تعظيم شأن الشريعة وجعلها أمرا لا يقبل النقاش فتكون سلطة فوق المحاكم المدنية وسبيلا إلى إصلاحها تدريجيا.دد

13) ضرورة وجود قيادة للثورة، فقد سرق الإنجليز ثورة 1919 بتسليمها لزعيم مضمون الولاء، وسرقوا ثورة 52 بتلميع شخصية ضابط صغير في الثلاثينات من عمره، وهذا ما فعلوه في ثورة 2011 مع شخصية السيسي، وما يزال بقاء مرسي حيا يمثل لهم إشكالا في الشرعية. ولا بد من أن تتمتع القيادة بالنزاهة والكفاءة، فمشكلة النزاهة هي ما أودت بثورات 19 و52، ومشكلة الكفاءة كانت ضمن مشكلات الثورة العرابية وثورة يناير.

14) وضوح وقوة الخطاب الثوري، فالثورات الناجحة هي التي كان لها خطاب حاسم صريح، والجماهير لا يحركها إلا الوضوح والقوة.

15) السعي نحو امتلاك أدوات القوة، فهذه الدراسة تثبت أن غياب أحد أدوات القوة يكون دائما في صالح الاستبداد أو الاحتلال.

***

وبالإجمال فهذه هي صورة تطور ميزان القوة في المجتمع المصري منذ ما قبل الحملة الفرنسية وحتى ثورة يناير، ويبدو فيها واضحا وجليا كيف كان المجتمع أقوى من السلطة في مجمل ميزان القوى، ثم تدرج الأمر لتكون السلطة أكثر تغولا وانفصالا عن المجتمع.

كما يبدو واضحا أن الحالات الثورية وحالات المقاومة هي النقاط التي يقترب فيها المجتمع من الحصول علي السلطة والتي تواجه بالقوة الباطشة للحفاظ علي السلطة بعيدا عن المجتمع. وهذا الأمر يفسر لم كانت هذه الفترة هي فترة ضعفنا ونكباتنا وهزائمنا الطويلة.

والشكل التالي يبين منحني القوة للمجتمع والسلطة عبر القرنين الماضيين، في التسع مراحل المتتابعة

نشر في ساسة بوست

Published on April 21, 2016 15:38

April 20, 2016

حزب العدالة والتنمية .. المؤسسون

اقرأ أولا:

موجز قصة أردوغان قصة الخلاف بين أردوغان وأربكان

لم يكن أردوغان وحده بطبيعة الحال، بل بلغ عدد الموقعين على عريضة تأسيس الحزب 71 عضوا، ثم انضم إليهم في اليوم نفسه 53 نائبا بالبرلمان ليصير عددهم 124 عضواكان على رأس المؤسسين صديق أردوغان ورفيق دربه عبد الله غُل، وهو أكبر من أردوغان بأربع سنوات، وُلِد (29 أكتوبر 1950م) في قيصري، من محافظات وسط الأناضول، ذات الطابع التقليدي الشرقي الإسلامي، لأسرة متدينة ومهتمة بالسياسة إذ كان أبوه مرشحا برلمانيا عن حزب السلامة الوطني (1973م) فتأثر مبكرا بزعامة نجم الدين أربكان، ودرس بمدارس الأئمة والخطباء في المرحلة الثانوية، ثم تخرج من كلية الاقتصاد جامعة اسطنبول (1972م)، وحصل على الماجستير، وكانت رسالته للدكتوراه عن "تطور العلاقات الاقتصادية بين تركيا والعالم الإسلامي" (1978م)، وعمل في بنك التنمية الإسلامي بجدة كخبير اقتصادي (1983 – 1991م). انخرط في السياسة منذ بدأ أربكان في نشاطه السياسي (1969م)، واعتقل بعيد الانقلاب العسكري (1980م)، وانتخب عضوا عن حزب الرفاه لمحافظة قيصرى (1991م)، وصار عضوا في لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان في ذات الوقت الذي تولى فيه منصب العلاقات الدولية لحزب الرفاه (1995 – 2000م)، ثم وزير دولة للشئون الخارجية في حكومة أربكان القصيرة (1996 – 1997م)، وانتقل إلى حزب الفضيلة من بعد ما أغلق حزب الرفاه ثم خسر في الانتخابات الداخلية أمام رجائي قوطان، ثم أغلق حزب الفضيلة، فانشق مع مجموعته عن أربكان وأسسوا حزب العدالة والتنمية، وبخلاف الأثر المباشر لنجم الدين أربكان، فلقد تأثر جول بالشاعر والأديب الإسلامي الكبير نجيب فاضل والمفكر والأديب التركي المعروف جميل مريتشوهو –بذلك- يشبه صاحبه من عدة وجوه، فكلاهما من البيئة الجغرافية والطبقة الاجتماعية التي تمثل نقيضا لما أريد لتركيا بل إن عجلة تركيا التحديثية جعلتهم من ضحايا تلك السياسات، ثم دراستهما في مدارس الأئمة والخطباء، ثم التقاؤهما في المناخ الفكري والحركي الإسلامي ضمن حركة الفكر الوطني، ثم دراستهما الاقتصاد، ثم الخلاف مع أربكان.

وبالإضافة إلى أردوغان وجُل حوت أسماء المؤسسين شخصيات أخرى، برز منها العديد في المناصب الحكومية التي قام بأمرها حزب العدالة والتنمية، من أهمهم:

- بولنت أرينتش؛ وهو شخصية ذات ثقل وظلت موضع تجاذب بين فريق أربكان وفريق أردوغان لحظة تأسيس الحزب- علي بابا جان: الذي تولى ملف الاقتصاد في بداية الحزب، وكان حينئذ في الرابعة والثلاثين من عمره، وقام بجولاته الخارجية لصالح هذا الملف، وهو مهندس صناعي، وُلِد في أنقرة (1967م) وتخرج في جامعة أنقرة محققا المركز الأول على دفعته (1985م) وحصل على بكالوريوس الهندسة الصناعية (1989م) من جامعة الشرق الأوسط للتقنية بتفوق، ثم حصل على منحة فدرس وحاز الماجستير (1992م) في إدارة الأعمال والتسويق من أمريكا وعمل بها لعامين في شركة تقدم استشارات لكبار المسؤولين التنفيذيين في البنوك، ثم عاد إلى تركيا (1994م) وأسس شركة نسيج، وكان مستشارا لرئيس بلدية أنقرة (1994م)، وكان رئيس البلدية وقتئذ من حزب الرفاه، ثم ودخل عالم السياسة كمؤسس لحزب العدالة والتنمية، وانتخب في برلمان (2002م) عن حزب العدالة والتنمية، وصار أصغر وزير (35 عاما) إذ تولى وزارة الاقتصاد والخارجية، وكان المسؤول المفاوض في انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.

- حلمي جولار؛ وهو مهندس بقسم المعادن، وُلِد (1946م) في مدينة أوردو التي تقع على ساحل البحر الأسود في شمال شرق البلاد، وتشتهر المدينة بصناعة البندق وبمناطق جذب سياحية، وتخرج في قسم التعدين من جامعة الشرق الأوسط للتقنية، عمل مهندسا في الشركة التركية لصناعة الطيران وقاد فريق عمل في بحوث الفضاء، وكان في سن الخامسة والخمسين لحظة تأسيس الحزب، وصار بعدئذ وزير الطاقة وكان مسؤولا عن إعداد المشاريع في فترة تأسيس الحزب وكانوا قد أعدوا 300 مشروع قبل الانطلاقة، وخطط لبناء ثلاث محطات طاقة نووية مع الاستثمار في الطاقة الكهرومائية بالإضافة إلى تنمية قطاع التعدينعلى أنه لا ينبغي بحال أن يُغفل اسم رجل آخر في مرحلة التأسيس، وإن خلت منه قائمة المؤسسين، ذلك هو أحمد داود أوغلو الذي يُلقب بمهندس سياسات العدالة والتنمية، فهو بمثابة "المؤسس الفكري" للرؤية التركية، وقد كان حاضرا منذ البداية وإن لم يكن في صدارة المشهد. وإذا ذُكِر حزب العدالة والتنمية فإنه يُثير في الذهن أسماء هؤلاء الثلاثة: أردوغان، عبد الله جل، أحمد داود أوغلو.

وهو مفكر استراتيجي وأستاذ للعلاقات الدولية، وُلِد (26 فبراير 1959م) في بلدة تاشكينت عند قمة جبال طوروس وهي تابعة لمحافظة قونية، درس الثانوية في اسطنبول، ثم تخرج في كلية الاقتصاد وكلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، حصل على الماجستير في الإدارة العامة وعلى الدكتوراه في العلاقات الدولية من جامعة البوسفور، ودرَّس في تركيا بجامعة بوغاز ايتشي وفي الأكاديميات العسكرية وفي الجامعة الإسلامية العالية في ماليزيا، وهو يتقن أربع لغات: التركية والإنجليزية والألمانية والعربية، وقد تعرف على عبد الله جُل في الثمانينات، وعُيِّنَ مستشارا خاصا لرئيس الوزراء أردوغان للشؤون الخارجية (2002م)ولداود أوغلو عدد من المؤلفات أهمها ثلاثة: الفلسفة السياسية، العالم الإسلامي في مهب التحولات الحضارية، العمق الاستراتيجي:

فأما كتابه "الفلسفة السياسية" فيتحدث عن التناقض الجوهري بين النظامين الإسلامي والغربي في السياسة، وكيف أن تناقض العقائد والتصور العام للوجود انعكس على النظم السياسية فأنشأت اختلافا أساسيا لا يمكن تجاوزه بين النموذجين، إذ لا يمكن التقاء العلمانية مع الإسلام، كما ويستحيل في الإسلام نشوء "قاعدة علمانية للمعرفة البشرية"وأما كتابه العالم الإسلامي في مهب التحولات الحضارية فيحمل على الفلسفة الغربية التي تنتج كل حين نظريتها عن "نهاية التاريخ" التي يتكثف فيها الغرور الغربي الذي يظن أن ما وصل إليه هو كلمة النهاية التي تطوى بعدها صحيفة التقدم الإنساني، ويذهب إلى القول بأن أزمة الفلسفة الغربية كامنة في القيم التي تعتنقها، ولهذا فلم يقدم التقدم العلمي أو الرفاه الاقتصادي العدل للبشرية ولا حتى الأمان للإنسان الغربي نفسه، كذلك فإن انهيار الاتحاد السوفيتي لا يعني نهاية التاريخ بل يعني مجرد تحول في المراكز الحضارية التي تشهد محاولات لتحول آخر من الأطلسي (كمحور الحضارة الغربية) إلى قلب أوروبا في إطار المحاولة الأوروبية للاتحاد ويبدو كذلك أن تحولا آخر يلوح في الأفق وهو المحور الآسيوي حيث الصين واليابان ودول جنوب شرق آسيا. غير أن هذا التحول نحو الشرق ليس مهما إلا بقدر ما تقدمه الفلسفة التي يطرحها هذا المحور. ثم يخلص إلى القول بأن المرشح الوحيد لإحداث تحول حضاري حقيقي هو الإسلام الذي يملك من القيم والمبادئ ما يُمَكِّنه من طرح رؤية جديدة ومنظومة مؤسسات وعلاقات قائمة على مبادئ وقيم وأخلاق مطلقة لا تملك معها أن تنشئ من المؤسسات والسياسات ما ينتهكها.

وأما كتابه "العمق الاستراتيجي" وهو أهم كتبه، والذي يعده الكثيرون أهم أدبيات حزب العدالة والتنمية، فينصب على إعادة تعريف موقع تركيا ودورها في العالم، وكيف أنها لا تملك –طبقا لنظريته في العمق الاستراتيجي- سوى أن تكون قوة عالمية بحكم موقعها الجغرافي وتاريخها العريق وثقلها الثقافي شرط أن تتصالح مع هويتها وتعيد وصل ما انقطع من العلاقات العثمانية بمجالها الحيوي الذي هو عمقها الاستراتيجي، وهو يقرر أن أي نظرية استراتيجية تكون عديمة الكفاءة إذا طرحت "تناقضات في موضوعي الهوية والوعي التاريخي باعتبارهما عامليْن أساسييْن في ضعف الاستعداد النفسي"وفيما بعد سيعمل داود أوغلو مستشارا لأردوغان ثم سفيرا ثم وزيرا للخارجية، وحينئذ سيتحول كتابه "العمق الاستراتيجي" من "أحلام أكاديمي مسلم" إلى برنامج للتطبيقنشر في تركيا بوست

بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص323. ويشبهه البعض بطه حسين في العالم العربي، لأنه مفكر وأديب ومترجم ويتقن الفرنسية، وقد أنجز هذا برغم فقدان بصره. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص298 وما بعدها؛ http://www.abdullahgul.gen.tr بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص318، 319. Rabasa, Larrabee: The Rise of Political Islam, p. 14. AK parti website: http://www.akparti.org.tr كِرِم أوكْتِم: الأمة الغاضبة ص250؛ AK parti website: http://www.akparti.org.tr أحمد داود أوغلو: الفلسفة السياسية ص17. أحمد داود أوغلو: العمق الاستراتيجي.. موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية، ترجمة: محمد جابر ثلجي وطارق عبد الجليل (الدوحة وبيروت، مركز الجزيرة للدراسات والدار العربية للعلوم ناشرون، 2011م) ص82. Rabasa, Larrabee: The Rise of Political Islam, p. 75. كِرِم أوكْتِم: الأمة الغاضبة ص255. Ömer Taspinar: Turkey’s Middle East Policies, p. 14; Aydin, Çakır: Political Islam in Turkey, p. 3. George Friedman: The Next 100 Years: A Forecast for the 21st Century, (New York, Double day, 2009), p. 144-8, 152.

موجز قصة أردوغان قصة الخلاف بين أردوغان وأربكان

لم يكن أردوغان وحده بطبيعة الحال، بل بلغ عدد الموقعين على عريضة تأسيس الحزب 71 عضوا، ثم انضم إليهم في اليوم نفسه 53 نائبا بالبرلمان ليصير عددهم 124 عضواكان على رأس المؤسسين صديق أردوغان ورفيق دربه عبد الله غُل، وهو أكبر من أردوغان بأربع سنوات، وُلِد (29 أكتوبر 1950م) في قيصري، من محافظات وسط الأناضول، ذات الطابع التقليدي الشرقي الإسلامي، لأسرة متدينة ومهتمة بالسياسة إذ كان أبوه مرشحا برلمانيا عن حزب السلامة الوطني (1973م) فتأثر مبكرا بزعامة نجم الدين أربكان، ودرس بمدارس الأئمة والخطباء في المرحلة الثانوية، ثم تخرج من كلية الاقتصاد جامعة اسطنبول (1972م)، وحصل على الماجستير، وكانت رسالته للدكتوراه عن "تطور العلاقات الاقتصادية بين تركيا والعالم الإسلامي" (1978م)، وعمل في بنك التنمية الإسلامي بجدة كخبير اقتصادي (1983 – 1991م). انخرط في السياسة منذ بدأ أربكان في نشاطه السياسي (1969م)، واعتقل بعيد الانقلاب العسكري (1980م)، وانتخب عضوا عن حزب الرفاه لمحافظة قيصرى (1991م)، وصار عضوا في لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان في ذات الوقت الذي تولى فيه منصب العلاقات الدولية لحزب الرفاه (1995 – 2000م)، ثم وزير دولة للشئون الخارجية في حكومة أربكان القصيرة (1996 – 1997م)، وانتقل إلى حزب الفضيلة من بعد ما أغلق حزب الرفاه ثم خسر في الانتخابات الداخلية أمام رجائي قوطان، ثم أغلق حزب الفضيلة، فانشق مع مجموعته عن أربكان وأسسوا حزب العدالة والتنمية، وبخلاف الأثر المباشر لنجم الدين أربكان، فلقد تأثر جول بالشاعر والأديب الإسلامي الكبير نجيب فاضل والمفكر والأديب التركي المعروف جميل مريتشوهو –بذلك- يشبه صاحبه من عدة وجوه، فكلاهما من البيئة الجغرافية والطبقة الاجتماعية التي تمثل نقيضا لما أريد لتركيا بل إن عجلة تركيا التحديثية جعلتهم من ضحايا تلك السياسات، ثم دراستهما في مدارس الأئمة والخطباء، ثم التقاؤهما في المناخ الفكري والحركي الإسلامي ضمن حركة الفكر الوطني، ثم دراستهما الاقتصاد، ثم الخلاف مع أربكان.

وبالإضافة إلى أردوغان وجُل حوت أسماء المؤسسين شخصيات أخرى، برز منها العديد في المناصب الحكومية التي قام بأمرها حزب العدالة والتنمية، من أهمهم:

- بولنت أرينتش؛ وهو شخصية ذات ثقل وظلت موضع تجاذب بين فريق أربكان وفريق أردوغان لحظة تأسيس الحزب- علي بابا جان: الذي تولى ملف الاقتصاد في بداية الحزب، وكان حينئذ في الرابعة والثلاثين من عمره، وقام بجولاته الخارجية لصالح هذا الملف، وهو مهندس صناعي، وُلِد في أنقرة (1967م) وتخرج في جامعة أنقرة محققا المركز الأول على دفعته (1985م) وحصل على بكالوريوس الهندسة الصناعية (1989م) من جامعة الشرق الأوسط للتقنية بتفوق، ثم حصل على منحة فدرس وحاز الماجستير (1992م) في إدارة الأعمال والتسويق من أمريكا وعمل بها لعامين في شركة تقدم استشارات لكبار المسؤولين التنفيذيين في البنوك، ثم عاد إلى تركيا (1994م) وأسس شركة نسيج، وكان مستشارا لرئيس بلدية أنقرة (1994م)، وكان رئيس البلدية وقتئذ من حزب الرفاه، ثم ودخل عالم السياسة كمؤسس لحزب العدالة والتنمية، وانتخب في برلمان (2002م) عن حزب العدالة والتنمية، وصار أصغر وزير (35 عاما) إذ تولى وزارة الاقتصاد والخارجية، وكان المسؤول المفاوض في انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.

- حلمي جولار؛ وهو مهندس بقسم المعادن، وُلِد (1946م) في مدينة أوردو التي تقع على ساحل البحر الأسود في شمال شرق البلاد، وتشتهر المدينة بصناعة البندق وبمناطق جذب سياحية، وتخرج في قسم التعدين من جامعة الشرق الأوسط للتقنية، عمل مهندسا في الشركة التركية لصناعة الطيران وقاد فريق عمل في بحوث الفضاء، وكان في سن الخامسة والخمسين لحظة تأسيس الحزب، وصار بعدئذ وزير الطاقة وكان مسؤولا عن إعداد المشاريع في فترة تأسيس الحزب وكانوا قد أعدوا 300 مشروع قبل الانطلاقة، وخطط لبناء ثلاث محطات طاقة نووية مع الاستثمار في الطاقة الكهرومائية بالإضافة إلى تنمية قطاع التعدينعلى أنه لا ينبغي بحال أن يُغفل اسم رجل آخر في مرحلة التأسيس، وإن خلت منه قائمة المؤسسين، ذلك هو أحمد داود أوغلو الذي يُلقب بمهندس سياسات العدالة والتنمية، فهو بمثابة "المؤسس الفكري" للرؤية التركية، وقد كان حاضرا منذ البداية وإن لم يكن في صدارة المشهد. وإذا ذُكِر حزب العدالة والتنمية فإنه يُثير في الذهن أسماء هؤلاء الثلاثة: أردوغان، عبد الله جل، أحمد داود أوغلو.

وهو مفكر استراتيجي وأستاذ للعلاقات الدولية، وُلِد (26 فبراير 1959م) في بلدة تاشكينت عند قمة جبال طوروس وهي تابعة لمحافظة قونية، درس الثانوية في اسطنبول، ثم تخرج في كلية الاقتصاد وكلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، حصل على الماجستير في الإدارة العامة وعلى الدكتوراه في العلاقات الدولية من جامعة البوسفور، ودرَّس في تركيا بجامعة بوغاز ايتشي وفي الأكاديميات العسكرية وفي الجامعة الإسلامية العالية في ماليزيا، وهو يتقن أربع لغات: التركية والإنجليزية والألمانية والعربية، وقد تعرف على عبد الله جُل في الثمانينات، وعُيِّنَ مستشارا خاصا لرئيس الوزراء أردوغان للشؤون الخارجية (2002م)ولداود أوغلو عدد من المؤلفات أهمها ثلاثة: الفلسفة السياسية، العالم الإسلامي في مهب التحولات الحضارية، العمق الاستراتيجي:

فأما كتابه "الفلسفة السياسية" فيتحدث عن التناقض الجوهري بين النظامين الإسلامي والغربي في السياسة، وكيف أن تناقض العقائد والتصور العام للوجود انعكس على النظم السياسية فأنشأت اختلافا أساسيا لا يمكن تجاوزه بين النموذجين، إذ لا يمكن التقاء العلمانية مع الإسلام، كما ويستحيل في الإسلام نشوء "قاعدة علمانية للمعرفة البشرية"وأما كتابه العالم الإسلامي في مهب التحولات الحضارية فيحمل على الفلسفة الغربية التي تنتج كل حين نظريتها عن "نهاية التاريخ" التي يتكثف فيها الغرور الغربي الذي يظن أن ما وصل إليه هو كلمة النهاية التي تطوى بعدها صحيفة التقدم الإنساني، ويذهب إلى القول بأن أزمة الفلسفة الغربية كامنة في القيم التي تعتنقها، ولهذا فلم يقدم التقدم العلمي أو الرفاه الاقتصادي العدل للبشرية ولا حتى الأمان للإنسان الغربي نفسه، كذلك فإن انهيار الاتحاد السوفيتي لا يعني نهاية التاريخ بل يعني مجرد تحول في المراكز الحضارية التي تشهد محاولات لتحول آخر من الأطلسي (كمحور الحضارة الغربية) إلى قلب أوروبا في إطار المحاولة الأوروبية للاتحاد ويبدو كذلك أن تحولا آخر يلوح في الأفق وهو المحور الآسيوي حيث الصين واليابان ودول جنوب شرق آسيا. غير أن هذا التحول نحو الشرق ليس مهما إلا بقدر ما تقدمه الفلسفة التي يطرحها هذا المحور. ثم يخلص إلى القول بأن المرشح الوحيد لإحداث تحول حضاري حقيقي هو الإسلام الذي يملك من القيم والمبادئ ما يُمَكِّنه من طرح رؤية جديدة ومنظومة مؤسسات وعلاقات قائمة على مبادئ وقيم وأخلاق مطلقة لا تملك معها أن تنشئ من المؤسسات والسياسات ما ينتهكها.

وأما كتابه "العمق الاستراتيجي" وهو أهم كتبه، والذي يعده الكثيرون أهم أدبيات حزب العدالة والتنمية، فينصب على إعادة تعريف موقع تركيا ودورها في العالم، وكيف أنها لا تملك –طبقا لنظريته في العمق الاستراتيجي- سوى أن تكون قوة عالمية بحكم موقعها الجغرافي وتاريخها العريق وثقلها الثقافي شرط أن تتصالح مع هويتها وتعيد وصل ما انقطع من العلاقات العثمانية بمجالها الحيوي الذي هو عمقها الاستراتيجي، وهو يقرر أن أي نظرية استراتيجية تكون عديمة الكفاءة إذا طرحت "تناقضات في موضوعي الهوية والوعي التاريخي باعتبارهما عامليْن أساسييْن في ضعف الاستعداد النفسي"وفيما بعد سيعمل داود أوغلو مستشارا لأردوغان ثم سفيرا ثم وزيرا للخارجية، وحينئذ سيتحول كتابه "العمق الاستراتيجي" من "أحلام أكاديمي مسلم" إلى برنامج للتطبيقنشر في تركيا بوست

بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص323. ويشبهه البعض بطه حسين في العالم العربي، لأنه مفكر وأديب ومترجم ويتقن الفرنسية، وقد أنجز هذا برغم فقدان بصره. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص298 وما بعدها؛ http://www.abdullahgul.gen.tr بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص318، 319. Rabasa, Larrabee: The Rise of Political Islam, p. 14. AK parti website: http://www.akparti.org.tr كِرِم أوكْتِم: الأمة الغاضبة ص250؛ AK parti website: http://www.akparti.org.tr أحمد داود أوغلو: الفلسفة السياسية ص17. أحمد داود أوغلو: العمق الاستراتيجي.. موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية، ترجمة: محمد جابر ثلجي وطارق عبد الجليل (الدوحة وبيروت، مركز الجزيرة للدراسات والدار العربية للعلوم ناشرون، 2011م) ص82. Rabasa, Larrabee: The Rise of Political Islam, p. 75. كِرِم أوكْتِم: الأمة الغاضبة ص255. Ömer Taspinar: Turkey’s Middle East Policies, p. 14; Aydin, Çakır: Political Islam in Turkey, p. 3. George Friedman: The Next 100 Years: A Forecast for the 21st Century, (New York, Double day, 2009), p. 144-8, 152.

Published on April 20, 2016 09:41

April 17, 2016

أثر الإيمان في انحيازات السياسة الإسلامية

قال الشيخ محمد قطب:

إن المعبودات اليوم لا تكاد تحصى! فهي أحيانا "الدولة" وأحيانا "الوطن" وأحيانا "القومية" وأحيانا "النظام" وأحيانا "الزعيم الأوحد" وأحيانا "المصلحة القومية" وأحيانا "الرأي العام" –المحلي أو العالمي- وأحيانا "الإنتاج" وأحيانا "العقل" وأحيانا "العلم" وأحيانا "التقدم" وأحيانا "الموضة".. كلها معبودات ترسم للناس مناهج حياتهم فيعمل الناس بوحيها وأمرها في الوقت الذي يعصون فيه أوامر الله، ويستكبرون عن عبادة الله!***

ليس ثمة خلاف بين المؤرخين حول أن محمدا (صلى الله عليه وسلم) فعل شيئا مذهلا في التاريخ، سواء في هذا من أحب أو من كره، وقد صرَّح العديد منهم بأنه أعظم شخصية في التاريخ، وأنه الوحيد الذي حقق نجاحا على المستوى الديني والدنيوي في الوقت نفسهوتقتضي هذه الحقيقة التاريخية، كما يقتضي واجب الاقتداء، التأمل الطويل في النموذج السياسي الذي استغرق أكثر من نصف عمره (13 سنة من 23) في التركيز على مفهوم التوحيد: لا إله إلا الله!

لا يبدو الأمر واضحا إذا فهمنا أن "التوحيد" جاء مضادا لعبادة الأصنام، بل ليس الأمر صحيحا، إنما الصحيح والواضح هو مضادة كل ما سوى الله، وإفراد الله باستحقاق العبادة، وإفراده بالحق في "وضع منهج الحياة"، فالإسلام ليس الدين الذي نزل على قريش، بل هو الدين الذي واجه عبادة فرعون وعبادة الكُهَّان والأحبار والرهبان، ومن ثمَّ فإن مواجهة أصنام قريش هي آخر فصوله.

ونعم؛ كان الطرف الآخر يفهم حقيقة الأمر هذه ويواجهها بكل عنف، وقد أعلن فرعون وحاشيته رفضهم التام لأن يكون لأي أحد غيره حق السيادة التي هي –كما يقول جان بودان- التفرد بالحقّ في إنشاء الخطاب الملزم، فقال: {قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِي} [يونس: 78]. فمعنى "الكبرياء" في الآية هو معنى "السيادة" في الاصطلاح السياسي المعاصرولذلك تمسك جميع أولئك بصنم "العادات والتقاليد، وتراث الآباء والأجداد"، قال تعالى: {وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ} [الزخرف: 23].

بعد كل هذا يكون من السذاجة الشديدة أن يُظَنَّ بأن النموذج السياسي الإسلامي يقوم حين توضع في الدستور عبارة "الإسلام دين الدولة والشريعة هي مصدر التشريع"، ولو كان الأمر كذلك لما نشب الصراع التاريخي الطويل بين الحق والباطل.

إن النموذج الذي محوره "الدولة" أو "الوطن" أو "القومية" أو "التقدم" أو "المصلحة" أو "العلم" .. إلخ، سيتناقض بطبيعته مع النموذج الذي محوره "الإسلام"، فكل هذه العناوين إما هي مرجعيات في نفسها قائمة بذاتها فيحدث التناقض في القيم العليا والثوابت والأصول والانحيازات الحضارية، وإما هي أدوات ووسائل تفتقر بطبيعتها إلى المرجعية التي تحتكم إليها (العلم مثلا ليس إلا أداة، والمرجعية الفلسفية هي التي تحدد ما هو المطلوب منها وما هو الممنوع والمحظور، وفيم يستعمل وفيم يحرم استعماله)، وإما هي معانٍ لا معنى لها بدون وجود المرجعية الحاكمة (التقدم مثلا ليس شيئا حقيقيا صلبا وإنما هو معنى تحدده المرجعية، فالتخلص من الضعفاء والمرضى هو تقدم عند نيتشه وهو إجرام عند آخرين)، ولنضرب على ذلك مثالا واحدا، يعبر عن القضية بوضوح شديد، وهو: قضية الانتماء.

يكتسب الانتماء للدولة الإسلامية بالدخول في الدين، ففي هذه اللحظة ترتب على كل من الدولة والفرد حقوق وواجبات، غير تلك التي كانت لهما وعليهما قبل تلك اللحظة، أي أنها تساوي لحظة حصول المواطن على الجنسية في الدولة الحديثة، إلا أن الدولة الحديثة تمنح جنسيتها لمن وُلِد على أرضها أو وُلِد من العِرْق الذي تنتمي له وإن كان خارج أرضها، أو بشروط معينة تضعها، ومن سوى ذلك فهو أجنبي له حقوق وواجبات مختلفة.

وهكذا يكون الانتماء للدولة الإسلامية محض قرار شخصي لا يد للدولة فيه، وهو مفتوح أمام جميع الشعوب والأعراق والألوان واللغات، ثم إن الدولة الإسلامية تحتضن بعد ذلك من لم يكن مسلما على أرضها وتضمن له بعض الحقوق والواجبات ولكنها غير تلك التي تبذلها للمسلم، بينما الانتماء للدولة الحديثة هو قرار الدولة لا قرار الفرد، وفي حين تملك الدولة الحديثة سحب الجنسية فإن الإسلام (الذي هو الجنسية في الدولة الإسلامية) لا يملك أحد أن يسحبه من المسلم.

والحقوق والواجبات التي تطلبها الدولة الإسلامية من غير المسلمين الموجودين على أراضيها هي بكل المقاييس أفضل بكثير من الحقوق والواجبات التي تطلبها الدولة الحديثة من الأجنبي المقيم على أرضها. ويمكن لأي مقارنة بين حقوق أهل الذمة (في الدولة الإسلامية) وحقوق الأجانب (في الدولة الحديثة) أن تثبت هذا بوضوح. فغير المسلم يتمتع بكافة الحقوق التي يتمتع بها المسلم فيما عدا إظهار ما يتعارض مع الإسلام علانية من شعارات أو معاملات ويتمتع بالدفاع عنه والأمن على حياته مقابل جزية بسيطة يبذلها القادر على الحرب، وهو أمر يشبه التزام الأجنبي بقوانين الدولة الحديثة التي يقيم بها، وهو مع ذلك لا يتمتع بنفس حقوق المواطن في التعليم والعلاج والوصول إلى الوظائف الكبرى، وهو مع ذلك أيضا يبذل من الضرائب على الدخل والنشاط ما هو أعلى مما يدفعه المواطن.

وبالمقابل، فإن الردة عن الإسلام بعد الدخول فيه إنما هو كخيانة المواطن للدولة الأجنبية في أصل أصولها وصلب شرعيتها، كالمواطن الذي يعمل على إعادة الملكية في دولة نظامها جمهوري، أو محاربة الملكية في نظام ملكي مستقر، أو تكوين -والدعوة إلى تكوين- ميليشيات مسلحة في دولة نظامها قائم على احتكار السلاح بيد السلطة، أو إعادة دولة الكنيسة في دولة تقوم على العلمانية... إلخ!

الإسلام ليس مجرد دين، بل هو نظام، وهو أمر واضح حتى للمستشرقين، يقول هاملتون جِب: "الحق أن الإسلام ليس مجرد نظام من العقائد والعبادات، إنه أعظم من ذلك كثيرا، هو مدنية كاملة، ولو بحثنا عن لفظ مقابل له لقلنا: العالم المسيحي ولم نقل المسيحية، ولقلنا الصين بدل أن نقول ديانة كونفوشيوس"لذلك تعامل الفقهاء مع حالة الردة كتعامل القانونيين والقضاة مع المهددين لنظام الدولة الحديثة، حالة الخروج على المرجعية العليا للمجتمع، وإن كان الأمر لا يزال في حاجة إلى بحوث فقهية لما استجد في هذه المسألة من نوازل معاصرة.

يمكن أن نضرب العديد من الأمثلة، إذ الإسلام ينظم المجتمع على تكتيل أفراده وتقوية المجتمع وتمتين روابطه، فيما تنحو الدولة الحديثة إلى التعامل مع المواطنين أفرادا، ولا شيء يدفع إلى هذا سوى مجمل النصوص الغزيرة التي تعظم أخوة الدين وحقوق المسلم على المسلم، وتعظم صلة الرحم وحقوق ذوي القربى، وتعظم صلة الجوار وحقوق الجيران.

وحيث يخلو نظام الدولة الحديثة (العلمانية) من نصوص مقدسة تمثل بالنسبة لها مبادئ حاكمة لا يمكن خرقها، يمنع الإسلام انتهاج سياسة تعلو فيها النفعية على المبادئ والمصلحة على الأخلاق، بل مفهوم المصلحة في الإسلام هو مفهوم محكوم بالإسلام نفسه، ولذا فهي "مصلحة شرعية" وليست مصلحة مادية مطلقة. ويحتوي الفقه الإسلامي تراثا هائلا في ضبط المصلحة الشرعية والتفريق بينها وبين المصالح الفاسدة.

ومن ألطف ما قيل في مسألة المصلحة قول المستشرق والقانوني الإيطالي دافيد دي سانتلانا في بحثه الممتع "القانون والمجتمع"، فقد أشار إلى جانب التأثير الأخلاقي للشريعة، ومن أمثلة ذلك أنه إذ كانت المطالبة بالحق واجبة؛ لأنها حق أولا، وليس لأنها منفعة شخصية فقط، فإن الجانب الأخلاقي سيُرَشِّد المطالبة بها كذلك، يقول: "ولكنه إذا كان حق المرء هو منفعته الخاصة وواجبه الأدبي معا؛ فإن لذلك الحق حدودا معينة بموجب مبادئ الأخلاق والمصلحة العامة؛ فالصلح والتراضي هما سيدا الأحكام في كل وقت، وأخذ الثأر ممنوع منعا باتا، والتضييق البدني على المدين مخالف للقانون، ولا اعتساف في استعمال الحق تماما؛ إذ ليس لأحد أن يمارس حقا له، بالدرجة التي يسبب للآخر ضررا محققا، وللفقهاء المسلمين في هذا الصدد إحساس دقيق مرهف يفوق ما نتصوره؛ فمثلا: يمنع أن يخول حق الادعاء إلى وكيل هو عدو للطرف الذي أقيمت عليه الدعوى، وممنوع أن يؤجر حيوان لشخص عرف بقسوته على الحيوان..." ثم ختم بالقول: "تلك هي الميزات التي تسم الشريعة الإسلامية في كبد حقيقتها، قد نجرؤ على وضعها في أرفع مكان، وتقليدها أجل مديح علماء القانون وهو الخليق بها... وإننا لو ضربنا صفحا عن كل ما تقدم، فلا شك وأن المستوى الأخلاقي الرفيع الذي يسم الجانب الأكبر من شريعة العرب قد عمل على تطوير وترقية مفاهيمنا العصرية، وهنا يكمن فضل هذه الشريعة الباقي على مر الدهور"نشر في المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية

محمد قطب، التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية، ط1 (القاهرة: دار الشروق، 1998م)، ص67. للمزيد انظر: الإنجاز الإسلامي بعيون المؤرخين الغربيين. ذكر هذا المعنى الشيخ فوزي السعيد في شرحه لاسم الله "الكبير"، وأوقفني عليه أخي المهندس/ محمود فتحي. هاملتون أ. ر. جب وآخرون، وجهة العالم الإسلامي، ترجمة: محمد عبد الهادي أبو ريدة، (بدون بيانات)، ص9. دافيد دي سانتيلانا، القانون والمجتمع، ضمن "تراث الإسلام" بإشراف: توماس أرنولد، ترجمة: جرجيس فتح الله، ط2 (بيروت: دار الطليعة، 1972م)، ص437 – 439.

إن المعبودات اليوم لا تكاد تحصى! فهي أحيانا "الدولة" وأحيانا "الوطن" وأحيانا "القومية" وأحيانا "النظام" وأحيانا "الزعيم الأوحد" وأحيانا "المصلحة القومية" وأحيانا "الرأي العام" –المحلي أو العالمي- وأحيانا "الإنتاج" وأحيانا "العقل" وأحيانا "العلم" وأحيانا "التقدم" وأحيانا "الموضة".. كلها معبودات ترسم للناس مناهج حياتهم فيعمل الناس بوحيها وأمرها في الوقت الذي يعصون فيه أوامر الله، ويستكبرون عن عبادة الله!***

ليس ثمة خلاف بين المؤرخين حول أن محمدا (صلى الله عليه وسلم) فعل شيئا مذهلا في التاريخ، سواء في هذا من أحب أو من كره، وقد صرَّح العديد منهم بأنه أعظم شخصية في التاريخ، وأنه الوحيد الذي حقق نجاحا على المستوى الديني والدنيوي في الوقت نفسهوتقتضي هذه الحقيقة التاريخية، كما يقتضي واجب الاقتداء، التأمل الطويل في النموذج السياسي الذي استغرق أكثر من نصف عمره (13 سنة من 23) في التركيز على مفهوم التوحيد: لا إله إلا الله!

لا يبدو الأمر واضحا إذا فهمنا أن "التوحيد" جاء مضادا لعبادة الأصنام، بل ليس الأمر صحيحا، إنما الصحيح والواضح هو مضادة كل ما سوى الله، وإفراد الله باستحقاق العبادة، وإفراده بالحق في "وضع منهج الحياة"، فالإسلام ليس الدين الذي نزل على قريش، بل هو الدين الذي واجه عبادة فرعون وعبادة الكُهَّان والأحبار والرهبان، ومن ثمَّ فإن مواجهة أصنام قريش هي آخر فصوله.

ونعم؛ كان الطرف الآخر يفهم حقيقة الأمر هذه ويواجهها بكل عنف، وقد أعلن فرعون وحاشيته رفضهم التام لأن يكون لأي أحد غيره حق السيادة التي هي –كما يقول جان بودان- التفرد بالحقّ في إنشاء الخطاب الملزم، فقال: {قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِي} [يونس: 78]. فمعنى "الكبرياء" في الآية هو معنى "السيادة" في الاصطلاح السياسي المعاصرولذلك تمسك جميع أولئك بصنم "العادات والتقاليد، وتراث الآباء والأجداد"، قال تعالى: {وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ} [الزخرف: 23].

بعد كل هذا يكون من السذاجة الشديدة أن يُظَنَّ بأن النموذج السياسي الإسلامي يقوم حين توضع في الدستور عبارة "الإسلام دين الدولة والشريعة هي مصدر التشريع"، ولو كان الأمر كذلك لما نشب الصراع التاريخي الطويل بين الحق والباطل.

إن النموذج الذي محوره "الدولة" أو "الوطن" أو "القومية" أو "التقدم" أو "المصلحة" أو "العلم" .. إلخ، سيتناقض بطبيعته مع النموذج الذي محوره "الإسلام"، فكل هذه العناوين إما هي مرجعيات في نفسها قائمة بذاتها فيحدث التناقض في القيم العليا والثوابت والأصول والانحيازات الحضارية، وإما هي أدوات ووسائل تفتقر بطبيعتها إلى المرجعية التي تحتكم إليها (العلم مثلا ليس إلا أداة، والمرجعية الفلسفية هي التي تحدد ما هو المطلوب منها وما هو الممنوع والمحظور، وفيم يستعمل وفيم يحرم استعماله)، وإما هي معانٍ لا معنى لها بدون وجود المرجعية الحاكمة (التقدم مثلا ليس شيئا حقيقيا صلبا وإنما هو معنى تحدده المرجعية، فالتخلص من الضعفاء والمرضى هو تقدم عند نيتشه وهو إجرام عند آخرين)، ولنضرب على ذلك مثالا واحدا، يعبر عن القضية بوضوح شديد، وهو: قضية الانتماء.

يكتسب الانتماء للدولة الإسلامية بالدخول في الدين، ففي هذه اللحظة ترتب على كل من الدولة والفرد حقوق وواجبات، غير تلك التي كانت لهما وعليهما قبل تلك اللحظة، أي أنها تساوي لحظة حصول المواطن على الجنسية في الدولة الحديثة، إلا أن الدولة الحديثة تمنح جنسيتها لمن وُلِد على أرضها أو وُلِد من العِرْق الذي تنتمي له وإن كان خارج أرضها، أو بشروط معينة تضعها، ومن سوى ذلك فهو أجنبي له حقوق وواجبات مختلفة.

وهكذا يكون الانتماء للدولة الإسلامية محض قرار شخصي لا يد للدولة فيه، وهو مفتوح أمام جميع الشعوب والأعراق والألوان واللغات، ثم إن الدولة الإسلامية تحتضن بعد ذلك من لم يكن مسلما على أرضها وتضمن له بعض الحقوق والواجبات ولكنها غير تلك التي تبذلها للمسلم، بينما الانتماء للدولة الحديثة هو قرار الدولة لا قرار الفرد، وفي حين تملك الدولة الحديثة سحب الجنسية فإن الإسلام (الذي هو الجنسية في الدولة الإسلامية) لا يملك أحد أن يسحبه من المسلم.

والحقوق والواجبات التي تطلبها الدولة الإسلامية من غير المسلمين الموجودين على أراضيها هي بكل المقاييس أفضل بكثير من الحقوق والواجبات التي تطلبها الدولة الحديثة من الأجنبي المقيم على أرضها. ويمكن لأي مقارنة بين حقوق أهل الذمة (في الدولة الإسلامية) وحقوق الأجانب (في الدولة الحديثة) أن تثبت هذا بوضوح. فغير المسلم يتمتع بكافة الحقوق التي يتمتع بها المسلم فيما عدا إظهار ما يتعارض مع الإسلام علانية من شعارات أو معاملات ويتمتع بالدفاع عنه والأمن على حياته مقابل جزية بسيطة يبذلها القادر على الحرب، وهو أمر يشبه التزام الأجنبي بقوانين الدولة الحديثة التي يقيم بها، وهو مع ذلك لا يتمتع بنفس حقوق المواطن في التعليم والعلاج والوصول إلى الوظائف الكبرى، وهو مع ذلك أيضا يبذل من الضرائب على الدخل والنشاط ما هو أعلى مما يدفعه المواطن.

وبالمقابل، فإن الردة عن الإسلام بعد الدخول فيه إنما هو كخيانة المواطن للدولة الأجنبية في أصل أصولها وصلب شرعيتها، كالمواطن الذي يعمل على إعادة الملكية في دولة نظامها جمهوري، أو محاربة الملكية في نظام ملكي مستقر، أو تكوين -والدعوة إلى تكوين- ميليشيات مسلحة في دولة نظامها قائم على احتكار السلاح بيد السلطة، أو إعادة دولة الكنيسة في دولة تقوم على العلمانية... إلخ!

الإسلام ليس مجرد دين، بل هو نظام، وهو أمر واضح حتى للمستشرقين، يقول هاملتون جِب: "الحق أن الإسلام ليس مجرد نظام من العقائد والعبادات، إنه أعظم من ذلك كثيرا، هو مدنية كاملة، ولو بحثنا عن لفظ مقابل له لقلنا: العالم المسيحي ولم نقل المسيحية، ولقلنا الصين بدل أن نقول ديانة كونفوشيوس"لذلك تعامل الفقهاء مع حالة الردة كتعامل القانونيين والقضاة مع المهددين لنظام الدولة الحديثة، حالة الخروج على المرجعية العليا للمجتمع، وإن كان الأمر لا يزال في حاجة إلى بحوث فقهية لما استجد في هذه المسألة من نوازل معاصرة.

يمكن أن نضرب العديد من الأمثلة، إذ الإسلام ينظم المجتمع على تكتيل أفراده وتقوية المجتمع وتمتين روابطه، فيما تنحو الدولة الحديثة إلى التعامل مع المواطنين أفرادا، ولا شيء يدفع إلى هذا سوى مجمل النصوص الغزيرة التي تعظم أخوة الدين وحقوق المسلم على المسلم، وتعظم صلة الرحم وحقوق ذوي القربى، وتعظم صلة الجوار وحقوق الجيران.

وحيث يخلو نظام الدولة الحديثة (العلمانية) من نصوص مقدسة تمثل بالنسبة لها مبادئ حاكمة لا يمكن خرقها، يمنع الإسلام انتهاج سياسة تعلو فيها النفعية على المبادئ والمصلحة على الأخلاق، بل مفهوم المصلحة في الإسلام هو مفهوم محكوم بالإسلام نفسه، ولذا فهي "مصلحة شرعية" وليست مصلحة مادية مطلقة. ويحتوي الفقه الإسلامي تراثا هائلا في ضبط المصلحة الشرعية والتفريق بينها وبين المصالح الفاسدة.

ومن ألطف ما قيل في مسألة المصلحة قول المستشرق والقانوني الإيطالي دافيد دي سانتلانا في بحثه الممتع "القانون والمجتمع"، فقد أشار إلى جانب التأثير الأخلاقي للشريعة، ومن أمثلة ذلك أنه إذ كانت المطالبة بالحق واجبة؛ لأنها حق أولا، وليس لأنها منفعة شخصية فقط، فإن الجانب الأخلاقي سيُرَشِّد المطالبة بها كذلك، يقول: "ولكنه إذا كان حق المرء هو منفعته الخاصة وواجبه الأدبي معا؛ فإن لذلك الحق حدودا معينة بموجب مبادئ الأخلاق والمصلحة العامة؛ فالصلح والتراضي هما سيدا الأحكام في كل وقت، وأخذ الثأر ممنوع منعا باتا، والتضييق البدني على المدين مخالف للقانون، ولا اعتساف في استعمال الحق تماما؛ إذ ليس لأحد أن يمارس حقا له، بالدرجة التي يسبب للآخر ضررا محققا، وللفقهاء المسلمين في هذا الصدد إحساس دقيق مرهف يفوق ما نتصوره؛ فمثلا: يمنع أن يخول حق الادعاء إلى وكيل هو عدو للطرف الذي أقيمت عليه الدعوى، وممنوع أن يؤجر حيوان لشخص عرف بقسوته على الحيوان..." ثم ختم بالقول: "تلك هي الميزات التي تسم الشريعة الإسلامية في كبد حقيقتها، قد نجرؤ على وضعها في أرفع مكان، وتقليدها أجل مديح علماء القانون وهو الخليق بها... وإننا لو ضربنا صفحا عن كل ما تقدم، فلا شك وأن المستوى الأخلاقي الرفيع الذي يسم الجانب الأكبر من شريعة العرب قد عمل على تطوير وترقية مفاهيمنا العصرية، وهنا يكمن فضل هذه الشريعة الباقي على مر الدهور"نشر في المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية

محمد قطب، التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية، ط1 (القاهرة: دار الشروق، 1998م)، ص67. للمزيد انظر: الإنجاز الإسلامي بعيون المؤرخين الغربيين. ذكر هذا المعنى الشيخ فوزي السعيد في شرحه لاسم الله "الكبير"، وأوقفني عليه أخي المهندس/ محمود فتحي. هاملتون أ. ر. جب وآخرون، وجهة العالم الإسلامي، ترجمة: محمد عبد الهادي أبو ريدة، (بدون بيانات)، ص9. دافيد دي سانتيلانا، القانون والمجتمع، ضمن "تراث الإسلام" بإشراف: توماس أرنولد، ترجمة: جرجيس فتح الله، ط2 (بيروت: دار الطليعة، 1972م)، ص437 – 439.

Published on April 17, 2016 13:34

April 15, 2016

تبسيط تاريخ مصر الحديث (2)

شارك في كتابته: د. عمرو عادل

اقرأ أولا: تبسيط تاريخ مصر الحديث (1)

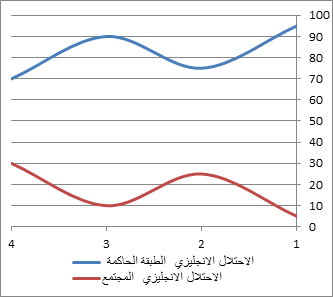

(5)الاحتلال الإنجليزي

استطاع الاحتلال الإنجليزي بـ 40 ألف جندي السيطرة على شعب قوامه ستة ملايين ونصف، بينما قبل سبعين سنة استطاع 700 من أهالي رشيد إيقاف جيش إنجليزي قوامه خمسة آلاف. وتلك هي خطورة احتكار الدولة لصورة المجتمع وأساليب مقاومته.

ولم يكن غريبا أن يحاول الاحتلال كسر المجتمع لصالح الدولة، ولذا فستعود السيطرة على عناصر القوة لتكون جميعها بيد الدولة وليخلو منها المجتمع على هذا النحو:

1. ما إن تمت هزيمة عرابي وجيشه حتى كانت القوة المسلحة قد انتهت من المجتمع، وتركزت كلها بيد الدولة لفراغ المجتمع منها سابقا وهزيمة ممثله (عرابي) في جهاز الدولة (الجيش)، وقد فكك الإنجليز الجيش المصري، وصار الجيش الإنجليزي هو صاحب القوة إلى جانب فرق خاصة بالخديو تابعة بطبيعة الحال للاحتلال الإنجليزي.

2. وطارد الإنجليز القيادات الفكرية، فقد نفى الخديو جمال الدين الأفغاني منذ ما قبل الثورة العرابية، وظل عبد الله النديم مطاردا لتسع سنوات، وسجن محمد عبده بتهمة الاشتراك في الثورة العرابية، وحكم على عرابي بالإعدام ثم خفف إلى النفي خارج البلاد، وعزل شيخ الأزهر محمد الإنبابي (الذي عينته الثورة العرابية) وأُتي بمحمد العباسي المهدي، وحوكم الشيخان أحمد المنصوري وأحمد عبد الغني لاشتراكهما مع عرابي. وسيطر الإنجليز على الصحافة وبدأوا في توجيه التعليم في خطة طويلة عبر القس دنلوب الذي تولى وزارة المعارف.

3. واستسلمت المؤسسات –بطبيعة الحال- للاحتلال الإنجليزي الذي سيطر عليها، فأدار بها ثروة المجتمع المصري الذي صار تابعا تماما للمحتل، يتصرف فيه كما تقتضيه مصلحته.

4. وأنشأ الإنجليز المحاكم الأهلية التي كانت ضربة قاضية للمحاكم الشرعية، كما انتهى أمر مجلس النواب المنتخب من قبل الشعب، وتعتبر أحكام محكمة دنشواي دليلا قويا على الارتباط القائم بين المؤسسات القضائية وسلطة الاحتلال.

ولا بد من القول بأن الاحتلال الإنجليزي أدار معركته مع المصريين بقدر وافر من الدهاء، وهو قدر غير مسبوق في سياسات الاحتلال الأجنبي من قبل، فلقد نفذ الإنجليز كثيرا من الإجراءات التي تبدو في ظاهرها في صالح المجتمع المصري مثل رفع العقوبات البدنية عن الفلاحين، وتخفيض الضرائب عن المعسرين، وتعيين بعض القيادات الفكرية في مواقع تبدو مؤثرة لكنها على الحقيقة ليست بذاك مثل تعيينهم للشيخ محمد عبده في منصب المفتي وإصرارهم على ذلك، ومثل عفوهم عن أحمد عرابي وإعادته من منفاه، ومثل سياستهم في النظام التعليمي التي قادها دنلوب بقدر كبير من الهدوء والكتمان من بعد ما طرد كرومر العناصر المستثارة التي حاولت تنفيذ هذه السياسات بشكل أقوى وأسرع وأعادهم إلى بريطانيا.

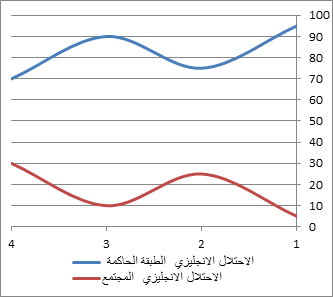

وبإجمال ميزان القوى داخل المجتمع في فترة الاحتلال الإنجليزي وحتى ما قبل ثورة 1919، يتبين أن قوة المجتمع قد انهارت لتصل إلى نسبة (17%) مقابل (83%) في يد سلطة الاحتلال.

1 القوة المسلحة 2 صناعة الوعي 3 المؤسسات التنفيذية والثروة 4 التشريع والقانون

(6)ثورة 1919 ونتائجها

بعد نحو أربعين سنة من الاحتلال الإنجليزي (وهو عمر التغيير) جرى تطور نسبي في قدرات المجتمع في بعض المحاور كما حدث تراجع في محاور أخري علي النحو التالي.

1. أصبحت القوة المسلحة تابعة للاحتلال، وأصبح الجيش أحد أدوات الانجليز في حروبه ضد الأمة، كالتجريدة المصرية، واستخدام نحو مليون وربع مصري في الحرب العالمية الأولي. كما أسس الإنجليز جهاز الأمن السياسي المصري. إلا أن القوي الاجتماعية كسرت احتكار السلطة للسلاح فاستخدمت المقاومة المسلحة علي نطاق واسع مما قلل من التفاوت الكبير للقوة بين رأس السلطة والمجتمع.

2. عادت النخبة الوطنية للتشكل من جديد عقب انهيارها بعد فشل الثورة العرابية، فظهرت قيادات أمثال مصطفي كامل ومحمد فريد. وعلى الجهة الأخرى كان الإنجليز يواصلون صناعة النخبة المعبرة عنهم، وأثر هذا كله على تماسك المجتمع ووحدته ضد الاحتلال والاستبداد. وقد أدي ظهور طبقة وسطي تحمل قدرا من التعليم وظهور النقابات العمالية إلي تكوين قوي مجتمعية تستطيع منافسة رأس السلطة في صناعة الوعي وساعدت سهولة الطباعة وانتشار الإصدارات بأشكالها علي تطوير الوعي، كما قادت كوادر الحزب الوطني في تلك الفترة حملة توعية كبيرة في مصر وتعرصوا للتنكيل من الإنجليز والجهاز الأمني المصري، ما كان لشباب الأزهر وبعض شيوخه دور فاعل في بناء الوعي العام. وبذلت النخبة الاستعمارية كذلك ما استطاعت من مجهود لاستعادة السيطرة على المجتمع.

3. استغل الانجليز سيطرتهم الكاملة علي مفاصل الدولة لبناء المؤسسات لتتبعهم بصورة هيكلية ودائمة.

فصارت المؤسسات أداة ترسيخ الاحتلال واستقطاب الثروة، مما نتج عنه لا مجرد استغلال الاقتصاد بل ربطه بهم وتحويله إلى اقتصاد خادم لهم، ومنحوا الأجانب امتيازات واسعة مما أخلّ البنية المالية للمجتمع. واستمرت محاربة الأوقاف والمصادر المالية الأخري للمجتمع، إلا أن احتياج الاحتلال لطبقة وسطي فاعلة من المصريين أدي إلي وجود قدر من الثروة وخاصة في المدن لدي القوي المجتمعية.

4. الإنجاز الأكبر لثورة 1919 هو الحصول علي حق الشعب في التمثيل النيابي وتشكيل الحكومة حتي إن كانت ليست مكتملة تحت الاحتلال، إلا أن وجود مجلس نيابي أعاد بعضا من سلطة المجتمع. (وإن كان هذا المكسب هو عين فشل ثورة 19 التي كان هدفها الجلاء لا مجرد دستور ومجلس نيابي). كذلك استمرت قوي الاحتلال والطبقة الحاكمة في تغيير بنية المجتمع التشريعية حيث زادت سيطرة المحاكم الأهلية وأصبحت هي صاحبة اليد العليا علي حساب المحاكم الشرعية والعرفية.

وبإجمال ميزان القوى داخل المجتمع في فترة ثورة 1919 وما بعدها يشير إلي تحسن نسبي لقوي المجتمع، يتبين أن قوة المجتمع وصلت إلى نسبة (34%) مقابل (66%) في يد سلطة الاحتلال والطبقة الحاكمة.

1 القوة المسلحة 2 صناعة الوعي 3 المؤسسات التنفيذية والثروة 4 التشريع والقانون

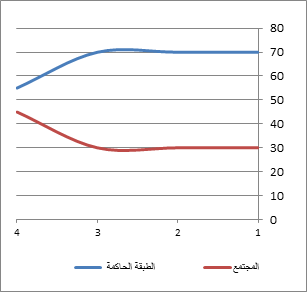

(7)قبيل انقلاب يوليو 1952

كانت مصر تغلي وعلي وشك ثورة حقيقية، وظهرت قوي مجتمعية حقيقية نازعت الطبقة الحاكمة المهترئة سلطتها بل وبدأت في شرعنة المقاومة المسلحة ضد الاحتلال مما دفع بالقوي الاستعمارية إلي استباق الحالة الثورية بالانقلاب العسكري، وفيما يلي عرض لتوازن القوي بين المجتمع ورأس السلطة قبيل انقلاب 1952.

1. لأول مرة ربما منذ المقاومة الفرنسية تتوازن القوي المسلحة بين المجتمع ورأس السلطة؛ بالرغم من أن الجيش المصري كان خارج معادلة القوي تماما وإن مال ناحية الطبقة الحاكمة ورأس السلطة والاحتلال، فلم يكن له دور في المقاومة المسلحة ضد الاحتلال، إزدادت حالة المقاومة داخل التنظيمات الشعبية وعلي رأسها جماعة الإخوان المسلمين والتيارات اليسارية ضد الاحتلال والأخطر هو شرعنة المقاومة حتي أنه طرح مشروع قانون بإباحة حمل المواطنين للسلاح. مما يعد دليلا بارزا على تصاعد إرادة المجتمع في الدفاع عن نفسه وكسر احتكار السلطة –التابعة للاحتلال- للقوي المسلحة. وعلى الجانب الآخر استقر أمر الأجهزة الأمنية والعسكرية تحت سيطرة الاحتلال فهي قد بُنيت بيده وتحت إشرافه.

2. حدثت طفرة كبري في الوعي العام عند كتل كبيرة بالمجتمع مع ظهور جماعة الإخوان المسلمين والإحياء الديني علي يد الإمام حسن البنا تلميذ الإمام محمد عبدة ومحمد رشيد رضا، وظهرت قوي يسارية قوية استطاعت تكوين قوي عمالية ومجتمعية ساعدت في استعادة المجتمع لقدرته علي الفعل.ومع انتشار الطباعة والتوسع في التعليم وامتلاك المجتمع لقواه الدعوية؛ أدي ذلك إلي إعادة التوازن مرة أخري بين المجتمع والدولة واقتراب المجتمع من تحقيق التفوق علي رأس السلطة.

3. استمرت سيطرة الاحتلال علي المؤسسات والثروة مع تحسن نسبي من استمرار تواجد الطبقة الوسطي وظهور بعض رؤوس الأموال الوطنية مما قلل من حجم احتكار الدولة للثروة عن سابق عهدها.

4. كان المجلس التشريعي –برغم ما يؤخذ عليه- أحد أدوات القوة المؤثرة علي التوازن العام بين السلطة والمجتمع، واستطاع أن يفرض حق المجتمع في إنشاء قوانينه بالرغم من البنية الفكرية غير المتوافقة مع القواعد الفكرية للمجتمع. ومن أهم مزاياه: ثبوت الحق للمجتمع في التشريع والتقنينئن ولو لم يطبق هذا بشكل حقيقي، مما أدى إلى تحسن في توازن القوي بين الاحتلال ورأس السلطة من جهة والمجتمع من جهة أخري.

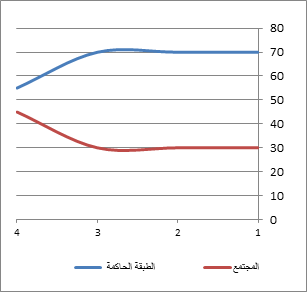

والشكل الآتي يوضح توزيع القوي بين المجتمع ورأس السلطة ويظهر امتلاك المجتمع ل 42.5% من إجمالي أدوات القوة مقابل 57.5% لرأس السلطة.

وبهذا وصل المجتمع إلي نقطة حرجة جديدة واقترب من انتزاع السلطة من الاحتلال وطبقته الحاكمة.

1 القوة المسلحة 2 صناعة الوعي 3 المؤسسات التنفيذية والثروة 4 التشريع والقانون

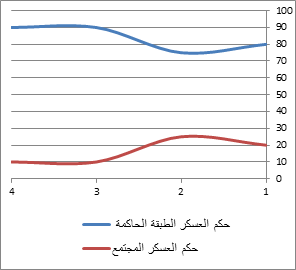

(8)حقبة العسكر

هي بامتياز أسوأ مرحلة في تاريخ مصر، دُمِّرفيها المجتمع وكل قواه بشكل ممنهج؛ واستطاعت رأس السلطة تكوين طبقة حاكمة نموذجية وأبعدت الشعب بشكل شبه كامل عن السلطة. وفيما يلي عرض نتائج حقبة العسكر علي مصر

1. احتكرت الطبقة الحاكمة تماما القوة المسلحة سواءا في شكلها الأمني أو العسكري أو حتي القوي "المدنية" التي استعان بها. والأخطر هو تكون صورة ذهنية حتي عند القوي الفاعلة في المجتمع بأن ذلك هو الحق المبين واستسلامها الكامل لهذا الاحتكار الذي أدي إلي تدجين الكثير من القوي المجتمعية. وتحولت كل مؤسسات القوة إلي مؤسسات قهر للشعب.

2. احتكرت الطبقة الحاكمة العسكرية صناعة الوعي وسيطرت علي المؤسسات الرئيسية لصناعته؛ الثقافة الإعلام والتعليم؛ وسيطرت علي الأزهر تماما وأذابته وقضت علي البقية الباقية منه وتم احتلاله من رأسه وإفساد منظومة التعليم وبه واستخدمته لصناعة وترويج أفكارها عن السلطة وعن الإسلام. كما دمرت بنية التعليم في كل مستوياته في مصر ووصلت تقييم التعليم العالي والتعليم الأساسي إلي مستويات شديدة التدني. وانتزعت الدولة أي شكل من أشكال التعليم من المجتمع فشوهت فكرة لتعليم ما قبل المدرسي "الكتاتيب" وأنهت تماما علي فكرة الأوقاف؛ وكان إلغاء الأوقاف الخيرية أحد أول قرارات الانقلاب العسكري عام 1952 مما أضعف من قدرات المجتمع علي المشاركة في ملف التعليم. وعلي صعيد المؤسسات الدعوية؛ لم تسمح إلا للمؤسسات التي تتوافق مع سياستها ورؤيتها وحاربت بكل عنف أي مؤسسة دعوية بأذرعها الأمنية والعسكرية مما أدي إلي تراجع كبير لدور المجتمع في صناعة الوعي مع شبه احتكار من رأس السلطة العسكرية لذلك، وأدي هذا الاحتكار إلي تشويه شديد في العقل الجمعي للمجتمع وضح أثره في أحداث ما بعد بداية ثورة يناير.

3. وعلي مستوي المؤسسات التنفيذية قامت باحتكار السلطة بها لصالح رجال الطبقة الحاكمة وسيطرت إلي حد كبير علي كافة مفاصلها؛ كما سيطرت علي الثروة في صالح مجموعة موالية لها مما أدي إلي إفقار شديد بالشعب المصري، وأثر إلغاء فكرة الأوقاف من المجتمع إلي زيادة معدلات الفقر وامتلاك رأس السلطة الحاكمة لمعظم السلطة والثروة.

4. انتهت فكرة تمثيل الشعب في مجلس نيابي وأصبح المجلس النيابي هو هيئة معاونة للسلطة التنفيذية؛ فقد ألغت سلطة العسكر تقريبا فكرة المجلس النيابي بل واستخدمته كوسيلة للاستبداد في كثير من الأحيان؛ وألغت طبقة العسكر المحاكم الشرعية تماما فور حدوث انقلاب 52 وأصبح نموذج المحاكم الأهلية هو المسيطر علي ساحات القضاء وتعمدت تدمير بنية القضاء باختيار أسوأ العناصر بالمجتمع في هذه المؤسسة وتحولت في نهاية الأمر إلي سلطة تابعة للسلطة التنفيذية.

تحولت مصر في أواسط العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلي حالة من الاحتكار الكامل للسلطة من الطبقة الحاكمة والشكل التالي يعبر عن توزيع أدوات القوة بين المجتمع ورأس السلطة ويظهر تفوق كاسح لرأس السلطة عن المجتمع حيث امتلكت الدولة 84% من أدوات القوة في مقابل 16% للمجتمع وهي أدني نسبة خلال المائتي عام الأخيرة

1 القوة المسلحة 2 صناعة الوعي 3 المؤسسات التنفيذية والثروة 4 التشريع والقانون في المقال القادم –بإذن الله تعالى- نتحدث عن ثورة يناير وما بعدها، وعن خلاصة هذا التاريخ، وتوصيات الدراسة.

نشر في ساسة بوست

اقرأ أولا: تبسيط تاريخ مصر الحديث (1)

(5)الاحتلال الإنجليزي

استطاع الاحتلال الإنجليزي بـ 40 ألف جندي السيطرة على شعب قوامه ستة ملايين ونصف، بينما قبل سبعين سنة استطاع 700 من أهالي رشيد إيقاف جيش إنجليزي قوامه خمسة آلاف. وتلك هي خطورة احتكار الدولة لصورة المجتمع وأساليب مقاومته.

ولم يكن غريبا أن يحاول الاحتلال كسر المجتمع لصالح الدولة، ولذا فستعود السيطرة على عناصر القوة لتكون جميعها بيد الدولة وليخلو منها المجتمع على هذا النحو:

1. ما إن تمت هزيمة عرابي وجيشه حتى كانت القوة المسلحة قد انتهت من المجتمع، وتركزت كلها بيد الدولة لفراغ المجتمع منها سابقا وهزيمة ممثله (عرابي) في جهاز الدولة (الجيش)، وقد فكك الإنجليز الجيش المصري، وصار الجيش الإنجليزي هو صاحب القوة إلى جانب فرق خاصة بالخديو تابعة بطبيعة الحال للاحتلال الإنجليزي.

2. وطارد الإنجليز القيادات الفكرية، فقد نفى الخديو جمال الدين الأفغاني منذ ما قبل الثورة العرابية، وظل عبد الله النديم مطاردا لتسع سنوات، وسجن محمد عبده بتهمة الاشتراك في الثورة العرابية، وحكم على عرابي بالإعدام ثم خفف إلى النفي خارج البلاد، وعزل شيخ الأزهر محمد الإنبابي (الذي عينته الثورة العرابية) وأُتي بمحمد العباسي المهدي، وحوكم الشيخان أحمد المنصوري وأحمد عبد الغني لاشتراكهما مع عرابي. وسيطر الإنجليز على الصحافة وبدأوا في توجيه التعليم في خطة طويلة عبر القس دنلوب الذي تولى وزارة المعارف.

3. واستسلمت المؤسسات –بطبيعة الحال- للاحتلال الإنجليزي الذي سيطر عليها، فأدار بها ثروة المجتمع المصري الذي صار تابعا تماما للمحتل، يتصرف فيه كما تقتضيه مصلحته.

4. وأنشأ الإنجليز المحاكم الأهلية التي كانت ضربة قاضية للمحاكم الشرعية، كما انتهى أمر مجلس النواب المنتخب من قبل الشعب، وتعتبر أحكام محكمة دنشواي دليلا قويا على الارتباط القائم بين المؤسسات القضائية وسلطة الاحتلال.

ولا بد من القول بأن الاحتلال الإنجليزي أدار معركته مع المصريين بقدر وافر من الدهاء، وهو قدر غير مسبوق في سياسات الاحتلال الأجنبي من قبل، فلقد نفذ الإنجليز كثيرا من الإجراءات التي تبدو في ظاهرها في صالح المجتمع المصري مثل رفع العقوبات البدنية عن الفلاحين، وتخفيض الضرائب عن المعسرين، وتعيين بعض القيادات الفكرية في مواقع تبدو مؤثرة لكنها على الحقيقة ليست بذاك مثل تعيينهم للشيخ محمد عبده في منصب المفتي وإصرارهم على ذلك، ومثل عفوهم عن أحمد عرابي وإعادته من منفاه، ومثل سياستهم في النظام التعليمي التي قادها دنلوب بقدر كبير من الهدوء والكتمان من بعد ما طرد كرومر العناصر المستثارة التي حاولت تنفيذ هذه السياسات بشكل أقوى وأسرع وأعادهم إلى بريطانيا.

وبإجمال ميزان القوى داخل المجتمع في فترة الاحتلال الإنجليزي وحتى ما قبل ثورة 1919، يتبين أن قوة المجتمع قد انهارت لتصل إلى نسبة (17%) مقابل (83%) في يد سلطة الاحتلال.

1 القوة المسلحة 2 صناعة الوعي 3 المؤسسات التنفيذية والثروة 4 التشريع والقانون

(6)ثورة 1919 ونتائجها

بعد نحو أربعين سنة من الاحتلال الإنجليزي (وهو عمر التغيير) جرى تطور نسبي في قدرات المجتمع في بعض المحاور كما حدث تراجع في محاور أخري علي النحو التالي.

1. أصبحت القوة المسلحة تابعة للاحتلال، وأصبح الجيش أحد أدوات الانجليز في حروبه ضد الأمة، كالتجريدة المصرية، واستخدام نحو مليون وربع مصري في الحرب العالمية الأولي. كما أسس الإنجليز جهاز الأمن السياسي المصري. إلا أن القوي الاجتماعية كسرت احتكار السلطة للسلاح فاستخدمت المقاومة المسلحة علي نطاق واسع مما قلل من التفاوت الكبير للقوة بين رأس السلطة والمجتمع.

2. عادت النخبة الوطنية للتشكل من جديد عقب انهيارها بعد فشل الثورة العرابية، فظهرت قيادات أمثال مصطفي كامل ومحمد فريد. وعلى الجهة الأخرى كان الإنجليز يواصلون صناعة النخبة المعبرة عنهم، وأثر هذا كله على تماسك المجتمع ووحدته ضد الاحتلال والاستبداد. وقد أدي ظهور طبقة وسطي تحمل قدرا من التعليم وظهور النقابات العمالية إلي تكوين قوي مجتمعية تستطيع منافسة رأس السلطة في صناعة الوعي وساعدت سهولة الطباعة وانتشار الإصدارات بأشكالها علي تطوير الوعي، كما قادت كوادر الحزب الوطني في تلك الفترة حملة توعية كبيرة في مصر وتعرصوا للتنكيل من الإنجليز والجهاز الأمني المصري، ما كان لشباب الأزهر وبعض شيوخه دور فاعل في بناء الوعي العام. وبذلت النخبة الاستعمارية كذلك ما استطاعت من مجهود لاستعادة السيطرة على المجتمع.

3. استغل الانجليز سيطرتهم الكاملة علي مفاصل الدولة لبناء المؤسسات لتتبعهم بصورة هيكلية ودائمة.

فصارت المؤسسات أداة ترسيخ الاحتلال واستقطاب الثروة، مما نتج عنه لا مجرد استغلال الاقتصاد بل ربطه بهم وتحويله إلى اقتصاد خادم لهم، ومنحوا الأجانب امتيازات واسعة مما أخلّ البنية المالية للمجتمع. واستمرت محاربة الأوقاف والمصادر المالية الأخري للمجتمع، إلا أن احتياج الاحتلال لطبقة وسطي فاعلة من المصريين أدي إلي وجود قدر من الثروة وخاصة في المدن لدي القوي المجتمعية.

4. الإنجاز الأكبر لثورة 1919 هو الحصول علي حق الشعب في التمثيل النيابي وتشكيل الحكومة حتي إن كانت ليست مكتملة تحت الاحتلال، إلا أن وجود مجلس نيابي أعاد بعضا من سلطة المجتمع. (وإن كان هذا المكسب هو عين فشل ثورة 19 التي كان هدفها الجلاء لا مجرد دستور ومجلس نيابي). كذلك استمرت قوي الاحتلال والطبقة الحاكمة في تغيير بنية المجتمع التشريعية حيث زادت سيطرة المحاكم الأهلية وأصبحت هي صاحبة اليد العليا علي حساب المحاكم الشرعية والعرفية.

وبإجمال ميزان القوى داخل المجتمع في فترة ثورة 1919 وما بعدها يشير إلي تحسن نسبي لقوي المجتمع، يتبين أن قوة المجتمع وصلت إلى نسبة (34%) مقابل (66%) في يد سلطة الاحتلال والطبقة الحاكمة.

1 القوة المسلحة 2 صناعة الوعي 3 المؤسسات التنفيذية والثروة 4 التشريع والقانون

(7)قبيل انقلاب يوليو 1952

كانت مصر تغلي وعلي وشك ثورة حقيقية، وظهرت قوي مجتمعية حقيقية نازعت الطبقة الحاكمة المهترئة سلطتها بل وبدأت في شرعنة المقاومة المسلحة ضد الاحتلال مما دفع بالقوي الاستعمارية إلي استباق الحالة الثورية بالانقلاب العسكري، وفيما يلي عرض لتوازن القوي بين المجتمع ورأس السلطة قبيل انقلاب 1952.

1. لأول مرة ربما منذ المقاومة الفرنسية تتوازن القوي المسلحة بين المجتمع ورأس السلطة؛ بالرغم من أن الجيش المصري كان خارج معادلة القوي تماما وإن مال ناحية الطبقة الحاكمة ورأس السلطة والاحتلال، فلم يكن له دور في المقاومة المسلحة ضد الاحتلال، إزدادت حالة المقاومة داخل التنظيمات الشعبية وعلي رأسها جماعة الإخوان المسلمين والتيارات اليسارية ضد الاحتلال والأخطر هو شرعنة المقاومة حتي أنه طرح مشروع قانون بإباحة حمل المواطنين للسلاح. مما يعد دليلا بارزا على تصاعد إرادة المجتمع في الدفاع عن نفسه وكسر احتكار السلطة –التابعة للاحتلال- للقوي المسلحة. وعلى الجانب الآخر استقر أمر الأجهزة الأمنية والعسكرية تحت سيطرة الاحتلال فهي قد بُنيت بيده وتحت إشرافه.

2. حدثت طفرة كبري في الوعي العام عند كتل كبيرة بالمجتمع مع ظهور جماعة الإخوان المسلمين والإحياء الديني علي يد الإمام حسن البنا تلميذ الإمام محمد عبدة ومحمد رشيد رضا، وظهرت قوي يسارية قوية استطاعت تكوين قوي عمالية ومجتمعية ساعدت في استعادة المجتمع لقدرته علي الفعل.ومع انتشار الطباعة والتوسع في التعليم وامتلاك المجتمع لقواه الدعوية؛ أدي ذلك إلي إعادة التوازن مرة أخري بين المجتمع والدولة واقتراب المجتمع من تحقيق التفوق علي رأس السلطة.

3. استمرت سيطرة الاحتلال علي المؤسسات والثروة مع تحسن نسبي من استمرار تواجد الطبقة الوسطي وظهور بعض رؤوس الأموال الوطنية مما قلل من حجم احتكار الدولة للثروة عن سابق عهدها.

4. كان المجلس التشريعي –برغم ما يؤخذ عليه- أحد أدوات القوة المؤثرة علي التوازن العام بين السلطة والمجتمع، واستطاع أن يفرض حق المجتمع في إنشاء قوانينه بالرغم من البنية الفكرية غير المتوافقة مع القواعد الفكرية للمجتمع. ومن أهم مزاياه: ثبوت الحق للمجتمع في التشريع والتقنينئن ولو لم يطبق هذا بشكل حقيقي، مما أدى إلى تحسن في توازن القوي بين الاحتلال ورأس السلطة من جهة والمجتمع من جهة أخري.

والشكل الآتي يوضح توزيع القوي بين المجتمع ورأس السلطة ويظهر امتلاك المجتمع ل 42.5% من إجمالي أدوات القوة مقابل 57.5% لرأس السلطة.

وبهذا وصل المجتمع إلي نقطة حرجة جديدة واقترب من انتزاع السلطة من الاحتلال وطبقته الحاكمة.

1 القوة المسلحة 2 صناعة الوعي 3 المؤسسات التنفيذية والثروة 4 التشريع والقانون

(8)حقبة العسكر

هي بامتياز أسوأ مرحلة في تاريخ مصر، دُمِّرفيها المجتمع وكل قواه بشكل ممنهج؛ واستطاعت رأس السلطة تكوين طبقة حاكمة نموذجية وأبعدت الشعب بشكل شبه كامل عن السلطة. وفيما يلي عرض نتائج حقبة العسكر علي مصر

1. احتكرت الطبقة الحاكمة تماما القوة المسلحة سواءا في شكلها الأمني أو العسكري أو حتي القوي "المدنية" التي استعان بها. والأخطر هو تكون صورة ذهنية حتي عند القوي الفاعلة في المجتمع بأن ذلك هو الحق المبين واستسلامها الكامل لهذا الاحتكار الذي أدي إلي تدجين الكثير من القوي المجتمعية. وتحولت كل مؤسسات القوة إلي مؤسسات قهر للشعب.

2. احتكرت الطبقة الحاكمة العسكرية صناعة الوعي وسيطرت علي المؤسسات الرئيسية لصناعته؛ الثقافة الإعلام والتعليم؛ وسيطرت علي الأزهر تماما وأذابته وقضت علي البقية الباقية منه وتم احتلاله من رأسه وإفساد منظومة التعليم وبه واستخدمته لصناعة وترويج أفكارها عن السلطة وعن الإسلام. كما دمرت بنية التعليم في كل مستوياته في مصر ووصلت تقييم التعليم العالي والتعليم الأساسي إلي مستويات شديدة التدني. وانتزعت الدولة أي شكل من أشكال التعليم من المجتمع فشوهت فكرة لتعليم ما قبل المدرسي "الكتاتيب" وأنهت تماما علي فكرة الأوقاف؛ وكان إلغاء الأوقاف الخيرية أحد أول قرارات الانقلاب العسكري عام 1952 مما أضعف من قدرات المجتمع علي المشاركة في ملف التعليم. وعلي صعيد المؤسسات الدعوية؛ لم تسمح إلا للمؤسسات التي تتوافق مع سياستها ورؤيتها وحاربت بكل عنف أي مؤسسة دعوية بأذرعها الأمنية والعسكرية مما أدي إلي تراجع كبير لدور المجتمع في صناعة الوعي مع شبه احتكار من رأس السلطة العسكرية لذلك، وأدي هذا الاحتكار إلي تشويه شديد في العقل الجمعي للمجتمع وضح أثره في أحداث ما بعد بداية ثورة يناير.

3. وعلي مستوي المؤسسات التنفيذية قامت باحتكار السلطة بها لصالح رجال الطبقة الحاكمة وسيطرت إلي حد كبير علي كافة مفاصلها؛ كما سيطرت علي الثروة في صالح مجموعة موالية لها مما أدي إلي إفقار شديد بالشعب المصري، وأثر إلغاء فكرة الأوقاف من المجتمع إلي زيادة معدلات الفقر وامتلاك رأس السلطة الحاكمة لمعظم السلطة والثروة.

4. انتهت فكرة تمثيل الشعب في مجلس نيابي وأصبح المجلس النيابي هو هيئة معاونة للسلطة التنفيذية؛ فقد ألغت سلطة العسكر تقريبا فكرة المجلس النيابي بل واستخدمته كوسيلة للاستبداد في كثير من الأحيان؛ وألغت طبقة العسكر المحاكم الشرعية تماما فور حدوث انقلاب 52 وأصبح نموذج المحاكم الأهلية هو المسيطر علي ساحات القضاء وتعمدت تدمير بنية القضاء باختيار أسوأ العناصر بالمجتمع في هذه المؤسسة وتحولت في نهاية الأمر إلي سلطة تابعة للسلطة التنفيذية.

تحولت مصر في أواسط العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلي حالة من الاحتكار الكامل للسلطة من الطبقة الحاكمة والشكل التالي يعبر عن توزيع أدوات القوة بين المجتمع ورأس السلطة ويظهر تفوق كاسح لرأس السلطة عن المجتمع حيث امتلكت الدولة 84% من أدوات القوة في مقابل 16% للمجتمع وهي أدني نسبة خلال المائتي عام الأخيرة

1 القوة المسلحة 2 صناعة الوعي 3 المؤسسات التنفيذية والثروة 4 التشريع والقانون في المقال القادم –بإذن الله تعالى- نتحدث عن ثورة يناير وما بعدها، وعن خلاصة هذا التاريخ، وتوصيات الدراسة.

نشر في ساسة بوست

Published on April 15, 2016 21:31

April 12, 2016

قصة الخلاف بين أربكان وأردوغان

اقرأ أولا: · موجز تجربة نجم الدين أربكان (جـ1، جـ2، جـ3)· موجز قصة أردوغان

بدأ ظهور الخلاف بين أردوغان وأربكان في ذات اللحظة التي بدأ فيها بروز أردوغان، وحرصه على إدارة شعبة الحزب في اسطنبول بطريقة تخالف طريقة أربكان، ويبدو في الأفق مرحلتيْن متمايزتيْن في هذا الخلاف؛ الأولى: كانت قيادة أربكان تنتصر ويبتلع أردوغان غضبه ورفضه، والثانية: كانت إرادة أردوغان تصر على مواقفها وتحسم الأمور لصالحها فيما بدا وكأنه استقلال فعلي عن قيادة الحزب، وإن حرص كلا الطرفين على نفي وجودها، وكان يدعم أردوغان في هذا نجاحاته التي يحققها في شعبة اسطنبول وفي إدارة بلدية اسطنبول الكبرى مما يجعله ذا وزن ثقيل لدى أعضاء الحزب وجمهوره ويجعل التفريط فيه مسألة في غاية الصعوبة.

مع استبعاد تفاصيل جزئية صغيرة وقديمةيرى البعض أن سببا رئيسيا في توتر الأزمة هو كون أردوغان يمثل زعيما بديلا لأربكان، وهو ما يتبدى في قوة شخصيته واستقلاليته وابتكاره لأساليب جديدة وتحقيقه نجاحات مضطردة، لا سيما وأن أردوغان لم يكن في وقت ما مدعوما من قبل المركز العام كاختيار بل كان يخوض الانتخابات الداخلية في العادة ضد من يحظون برغبة المركز العام ثم يفوزونستطيع القول بأن أردوغان بفوزه برئاسة بلدية اسطنبول الكبرى قد صار الرجل الثاني في الحزب –عمليا، وشعبيا- بعد أربكان، وما كان لسفينة يقودها اثنان مختلفان إلى هذا الحد أن تستمر كما هي. إلا أن الضربة الفارقة جاءتهم من خارجهم: ذلك هو الانقلاب العسكري الناعم (1997م) والذي قَلَبَ –مِن بين ما قَلَبَ- أوراقَ حزب الرفاه، ووضعها أمام اختبار جديد.

لقد حُلَّ حزب الرفاه وحوكم أربكان وأردوغان وحُظِر عليهما ممارسة السياسة، إلا أن الحكم على أردوغان بالسجن ضاعف بشكل هائل من تعاطف الجماهير معه، فهو المسجون ظلما لبيتي شعر يدرسان في المناهج بعد عطاء ونجاح غير مسبوق في اسطنبول بُعيْد انقلاب عسكري على حكومة إسلامية، ونستطيع أن نقول: إن هذه اللحظة كانت إضافة كبرى لرصيد أردوغان الشعبي وحجر زاوية في تأسيس زعامته التي سيرث بها أستاذه أربكان!

وفي سياق آخر كشفت ضربة الانقلاب عن تيار معارض داخل الحزب، وبرز هذا التيار عندما تشكل حزب الفضيلة ليرث حزب الرفاه، فظهرت لأول مرة مجموعة تريد إجراء انتخابات داخلية حقيقية ولا تنصاع لرغبة الزعيم نجم الدين أربكان التي كانت تدعم أن يتولى رئاسة الحزب رجائي طوقان الذي يصفه أردوغان بأنه "شخص تابع ينفذ ما يأمره به أكثر من شخص ينمّي الكيان الجديد ويطوره" بل ويقول بأن الاستطلاعات والمشاورات التي جرت في حزب الرفاه قُبيْل إغلاقه كانت ترشح أردوغان ليخلف أربكان -في حالة حظره من ممارسة السياسية- بنسبة 85%، وقد كان فريق "التجديديين" -كالعادة في مثل تلك المواقف- يملك الكوادر والحماسة ولا يملك المال ولا النفوذ! وحيث كان أردوغان نفسه محظورا من العمل السياسي، فإن فريق التجديد هذا اختار عبد الله غُل –رفيق أردوغان- ليرشحه رئيسا للحزب أمام رجائي قوطان (مرشح أربكان)، ويعترف غُل بأن الأمر كان عسيرا؛ إذ سيتعرضون لتهم الخيانة وشق الصف وإشعال الفتنكانت تلك هي لحظة الانفصال الحقيقي، وقد صرح عدد من فريق أربكان بأن أولئك الشباب إن نجحوا فسيؤسس الأستاذ حزبا جديدا وسينسحبون معه إلى الحزب الجديد، وهكذا صار واضحا أن الفريقين لن يجتمعا. كانت هذه المنافسة العلنية "سابقة في تاريخ الأحزاب الإسلامية التركية"يقول أردوغان: "لو لم يغلق حزب الفضيلة لما كنَّا قد انفصلنا بسهولة أبدا"، ولكنه لما قيل له بعد فترة: أنت تتكلم مثل أربكان تماما، قال: "لو كنا نتحدث من نفس المنطق لكان معي هنا الآن"نشر في تركيا بوست

منها: أن أردوغان وهو في الرابعة والعشرين من عمره كان من ضمن المعترضين على أسلوب إدارة حزب السلامة الوطني بعد تراجعه في انتخابات البرلمان 1977 عن نتائجه في 1973 (من 11.8% = 48 مقعدا إلى 8.5% = 24 مقعدا)، وقد تقدم المعترضون بقائمة انتخابية عام 1987 في مؤتمر الحزب الرابع ضد قائمة أربكان، إلا أنهم خسروا. ومنها أن أربكان كان يرشحه في مناطق ليس للحزب فيها فرصة للفوز. ومنها: إصرار الحزب على وضع لجنة شرعية تقيم أساليب أردوغان في انتخابات محليات باي أوغلو التي أراد خوضها منفردا ليجرب أساليبه المخالفة لعموم تقاليد حزب الرفاه.انظر: بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص55، 56، 58، 60. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص90 وما بعدها. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص99 وما بعدها. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص115. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص120، 121. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص125. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص138 وما بعدها. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص121، 122. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص108 وما بعدها، 127، 128، 136، 137. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص56، 136. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص45، 153، 154، 157، 158؛ Cemal Karakas: Turkey, Islam and Laicism, p. 28. عبد الله جُل لبرنامج تحت المجهر: "العثمانيون الجدد"، قناة الجزيرة، بتاريخ 26 يوليو 2007 Rabasa, Larrabee: The Rise of Political Islam, p. 44-5. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص289، 296، 297. Hale, Özbudun: Islamism, Democracy, and Liberalism, p. 5. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص301 وما بعدها. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص319، 394.

بدأ ظهور الخلاف بين أردوغان وأربكان في ذات اللحظة التي بدأ فيها بروز أردوغان، وحرصه على إدارة شعبة الحزب في اسطنبول بطريقة تخالف طريقة أربكان، ويبدو في الأفق مرحلتيْن متمايزتيْن في هذا الخلاف؛ الأولى: كانت قيادة أربكان تنتصر ويبتلع أردوغان غضبه ورفضه، والثانية: كانت إرادة أردوغان تصر على مواقفها وتحسم الأمور لصالحها فيما بدا وكأنه استقلال فعلي عن قيادة الحزب، وإن حرص كلا الطرفين على نفي وجودها، وكان يدعم أردوغان في هذا نجاحاته التي يحققها في شعبة اسطنبول وفي إدارة بلدية اسطنبول الكبرى مما يجعله ذا وزن ثقيل لدى أعضاء الحزب وجمهوره ويجعل التفريط فيه مسألة في غاية الصعوبة.

مع استبعاد تفاصيل جزئية صغيرة وقديمةيرى البعض أن سببا رئيسيا في توتر الأزمة هو كون أردوغان يمثل زعيما بديلا لأربكان، وهو ما يتبدى في قوة شخصيته واستقلاليته وابتكاره لأساليب جديدة وتحقيقه نجاحات مضطردة، لا سيما وأن أردوغان لم يكن في وقت ما مدعوما من قبل المركز العام كاختيار بل كان يخوض الانتخابات الداخلية في العادة ضد من يحظون برغبة المركز العام ثم يفوزونستطيع القول بأن أردوغان بفوزه برئاسة بلدية اسطنبول الكبرى قد صار الرجل الثاني في الحزب –عمليا، وشعبيا- بعد أربكان، وما كان لسفينة يقودها اثنان مختلفان إلى هذا الحد أن تستمر كما هي. إلا أن الضربة الفارقة جاءتهم من خارجهم: ذلك هو الانقلاب العسكري الناعم (1997م) والذي قَلَبَ –مِن بين ما قَلَبَ- أوراقَ حزب الرفاه، ووضعها أمام اختبار جديد.

لقد حُلَّ حزب الرفاه وحوكم أربكان وأردوغان وحُظِر عليهما ممارسة السياسة، إلا أن الحكم على أردوغان بالسجن ضاعف بشكل هائل من تعاطف الجماهير معه، فهو المسجون ظلما لبيتي شعر يدرسان في المناهج بعد عطاء ونجاح غير مسبوق في اسطنبول بُعيْد انقلاب عسكري على حكومة إسلامية، ونستطيع أن نقول: إن هذه اللحظة كانت إضافة كبرى لرصيد أردوغان الشعبي وحجر زاوية في تأسيس زعامته التي سيرث بها أستاذه أربكان!

وفي سياق آخر كشفت ضربة الانقلاب عن تيار معارض داخل الحزب، وبرز هذا التيار عندما تشكل حزب الفضيلة ليرث حزب الرفاه، فظهرت لأول مرة مجموعة تريد إجراء انتخابات داخلية حقيقية ولا تنصاع لرغبة الزعيم نجم الدين أربكان التي كانت تدعم أن يتولى رئاسة الحزب رجائي طوقان الذي يصفه أردوغان بأنه "شخص تابع ينفذ ما يأمره به أكثر من شخص ينمّي الكيان الجديد ويطوره" بل ويقول بأن الاستطلاعات والمشاورات التي جرت في حزب الرفاه قُبيْل إغلاقه كانت ترشح أردوغان ليخلف أربكان -في حالة حظره من ممارسة السياسية- بنسبة 85%، وقد كان فريق "التجديديين" -كالعادة في مثل تلك المواقف- يملك الكوادر والحماسة ولا يملك المال ولا النفوذ! وحيث كان أردوغان نفسه محظورا من العمل السياسي، فإن فريق التجديد هذا اختار عبد الله غُل –رفيق أردوغان- ليرشحه رئيسا للحزب أمام رجائي قوطان (مرشح أربكان)، ويعترف غُل بأن الأمر كان عسيرا؛ إذ سيتعرضون لتهم الخيانة وشق الصف وإشعال الفتنكانت تلك هي لحظة الانفصال الحقيقي، وقد صرح عدد من فريق أربكان بأن أولئك الشباب إن نجحوا فسيؤسس الأستاذ حزبا جديدا وسينسحبون معه إلى الحزب الجديد، وهكذا صار واضحا أن الفريقين لن يجتمعا. كانت هذه المنافسة العلنية "سابقة في تاريخ الأحزاب الإسلامية التركية"يقول أردوغان: "لو لم يغلق حزب الفضيلة لما كنَّا قد انفصلنا بسهولة أبدا"، ولكنه لما قيل له بعد فترة: أنت تتكلم مثل أربكان تماما، قال: "لو كنا نتحدث من نفس المنطق لكان معي هنا الآن"نشر في تركيا بوست

منها: أن أردوغان وهو في الرابعة والعشرين من عمره كان من ضمن المعترضين على أسلوب إدارة حزب السلامة الوطني بعد تراجعه في انتخابات البرلمان 1977 عن نتائجه في 1973 (من 11.8% = 48 مقعدا إلى 8.5% = 24 مقعدا)، وقد تقدم المعترضون بقائمة انتخابية عام 1987 في مؤتمر الحزب الرابع ضد قائمة أربكان، إلا أنهم خسروا. ومنها أن أربكان كان يرشحه في مناطق ليس للحزب فيها فرصة للفوز. ومنها: إصرار الحزب على وضع لجنة شرعية تقيم أساليب أردوغان في انتخابات محليات باي أوغلو التي أراد خوضها منفردا ليجرب أساليبه المخالفة لعموم تقاليد حزب الرفاه.انظر: بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص55، 56، 58، 60. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص90 وما بعدها. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص99 وما بعدها. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص115. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص120، 121. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص125. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص138 وما بعدها. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص121، 122. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص108 وما بعدها، 127، 128، 136، 137. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص56، 136. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص45، 153، 154، 157، 158؛ Cemal Karakas: Turkey, Islam and Laicism, p. 28. عبد الله جُل لبرنامج تحت المجهر: "العثمانيون الجدد"، قناة الجزيرة، بتاريخ 26 يوليو 2007 Rabasa, Larrabee: The Rise of Political Islam, p. 44-5. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص289، 296، 297. Hale, Özbudun: Islamism, Democracy, and Liberalism, p. 5. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص301 وما بعدها. بسلي وأوزباي: قصة زعيم ص319، 394.

Published on April 12, 2016 06:43

April 9, 2016

المشكلة الأخلاقية في الحضارة الإسلامية

نواصل في هذا المقال ما كنا افتتحناه في المقالين السابقين: شرعية السلطة بين الإسلام والعلمانية، قيمة ومعنى وجود نموذج سياسي إسلامي. والغرض من هذه المقالات هو توضيح أن النموذج السياسي الإسلامي هو نموذج متفرد ومتميز عن سائر النماذج السياسية، وأن تميزه هذا راجع إلى أمرين:

الأول: وجود النص المعصوم من القرآن والسنة والذي لا يستطيع حاكم إلغاءه أو تغييره أو إسقاطه، حتى إن حاول تأويله أو حمله على وجه باطل كان أمره مفضوحا ومكشوفا إذ ليس في الإسلام جهة أو سلطة كهنوتية تحتكر تفسير النص أو اعتماد تفسير له غير ما استقرت عليه الأمة في قرونها السابقة، وهي التفاسير التي لم تتدخل السلطة في صياغتها أصلا. كذلك فإن النص المعصوم هو الحاكم المهيمن على النموذج الإسلامي والذي يرتبط بحياة المسلمين في أدق شؤونهم كالصلاة ويحفظه حتى الصغار في الكتاتيب.

وهذا بخلاف النموذج العلماني الذي تملك فيه السلطة الجديدة إلغاء القديم وحذفه وإسقاطه، ووضع دستور جديد يمنحها الشرعية كما يمنحها المبرر لمحاكمة وإدانة خصومها.

الثاني: وجود تجربة عملية واقعية استمرت لمدة ثلاثين سنة، هي عصر الخلافة الراشدة، التي تمثل التطبيق والنموذج السياسي الملهم، ففي حين تحاول كل الفلسفات الوصول إلى نموذج لم يوجد بعد تحل فيه سعادة الإنسان، يحاول المسلمون الاقتراب من نموذج الخلافة الراشدة الذي تحقق فعلا، والذي شهد كافة مراحل تقلب الدولة: التأسيس والنضوج والرفاهية والفتن الداخلية.

بهذين الأمرين، النص المعصوم والتجربة التاريخية، تميزت التجربة الإسلامية عن سائر التجارب السياسية الأخرى.