محمد إلهامي's Blog, page 44

August 1, 2016

يوليو الأسود: خبرات فرنسية مصرية تركية

تعددت الأحداث والتاريخ واحد!!

عند منتصف يوليو قبل أكثر من مائتي عام كانت الثورة الفرنسية تؤرخ لنفسها بسقوط الباستيل (14 يوليو 1789م)، وهو الحدث الفاصل في مسيرة فرنسا حتى الآن.

وقبل منتصف يوليو قبل ثلاثة أعوام كان مرشد جماعة الإخوان المسلمين د. محمد بديع، يصدح في الملايين المحتشدة في اعتصام رابعة: سلميتنا أقوى من الرصاص!

وعند منتصف يوليو قبل أسبوعين كانت تركيا تشهد محاولة انقلاب عسكري لم تلبث أن أجهضت، ويتوقع أن تكون هذه المحاولة الفاشلة بداية جديدة لتاريخ المنطقة.

فماذا يربط بين هذه الأحداث وماذا ينبغي أن نتعلم؟

(1) فرنسا

حاولت السلطة الملكية في فرنسا فرض ضرائب جديدة، كانت البلاد قد دخلت في أزمة مالية ضخمة عند خروجها من حرب السنوات السبع وبما أنفقته من أموال لدعم الثورة الأمريكية ضد غريمتها المملكة المتحدة، إلا أن هذا كان القشة التي قصمت ظهر البعير، إذ تململت الطبقة الثالثة في "مجلس طبقات الأمة" (البرلمان) –وهي الممثلة للشعب- وعزمت على رفض توجه السلطة، فأغلقت هذه الأخيرة البرلمان في وجوههم، فتوجهوا إلى ملعب التنس وهناك عقدوا جلسة رغم أنف السلطة، وبدأت مراحل التوتر السياسي.

تدهور الوضع أكثر فأكثر، وعند منتصف يوليو شاع أن الملك لويس السادس عشر قد استدعى الفرق العسكرية الأجنبية التابعة له من سويسرا وألمانيا لإنهاء الشغب والعصيان الشعبي، لا سيما وقد لاحظ فتورا من العسكر الفرنسي في المواجهات السابقة. وما إن تسرب هذا الخبر إلى الشارع حتى خيمت في الأفق أجواء مذبحة سان بارثليمي التي نفذت في باريس منذ مائتي عام (1572م، وفيها أباد الكاثوليك البروتستانت حتى يُقدر عدد القتلى بثلاثين ألفا)، فصعد أحد الزعامات الشعبية على الأعناق حاملا مسدسه هاتفا: إلى السلاح إلى السلاح، فانطلقت الجماهير خلفه إلى المستشفيات تستولي على الأسلحة، ثم انطلقت إلى سجن الباستيل لتستولي على البارود.

وبعد معارك لم تدم طويلا استسلمت الحامية في سجن الباستيل، وصار الشعب مسلحا..

هنا، وعند هذه النقطة تحديدا، يبدأ التأريخ للثورة الفرنسية، وتبدأ تنازلات السلطة الملكية، ويبدأ الشعب الذي امتلك القوة في المعركة التي تصنع مصيره.

(2) القاهرة

وقع الانقلاب العسكري على الرئيس المصري محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، كبرى الحركات الإسلامية في مصر وصاحبة الشعبية الهادرة، وعمليا فإن جميع من رفضوا الانقلاب اندرجوا خلف الإخوان المسلمين لاتساع شعبيتهم وما عُرِف عنهم من خبرة سياسية طويلة ولكونهم أكثر المتضررين المباشرين من هذا الانقلاب.

كان قرار الإخوان هو الاحتشاد والاعتصام السلمي في ميدان رابعة العدوية، مع تسيير المسيرات السلمية الهادرة، وكانوا يعتقدون أن مشهد الحشود الهائلة مع الالتزام بالسلمية سيمثل ضغوطا على السلطة العسكرية الانقلابية وإحراجا لها أمام "المجتمع الدولي" و"الرأي العام العالمي" وسيدفع بأجنحة من الجيش إلى الاعتراض على الانقلاب.

ثم إن لحظة الارتباك الحاصلة، حيث لم يكن الانقلاب متوقعا لديهم على الإطلاق (رغم سائر الشواهد والتحذيرات)، كانت تستعصي على اعتماد مسار ثوري، فدفعهم ذلك إلى إجهاض كل حديث يدعو إلى التسلح داخل صفوف رافضي الانقلاب، كذلك فإن الحملة الإعلامية التي تتهمهم بالإرهاب وتتهم الاعتصام بالمسلح دفعتهم أكثر وأكثر إلى التبرؤ من كل هذا.

كانت ذروة هذه المعطيات وخلاصتها هي ما هتف به المرشد العام فوق منصة رابعة "سلميتنا أقوى من الرصاص"، وهي الكلمة الواضحة الصريحة، أمام الجمع الحاشد، من أعلى رأس في الجماعة، بما ينتفي معها كل خطأ في النقل أو التأويل.

ظل الاعتصام أربعين يوما، وظلت أطرافه ومسيراته تتعرض للرصاص، حتى جاءت المذبحة التاريخية والمحرقة التي أحالته إلى دماء وأشلاء وركام.. ولا يزال الانقلاب العسكري يترسخ يوما بعد يوم!

(3) تركيا

عند منتصف يوليو في المساء تحركت دبابات لتغلق جسر البسفور وتغلق طريق مطار أتاتور الدولي في اسطنبول، في أنقرة كانت طائرة تهاجم مقر المخابرات.. بدأت بعض الدبابات تنتشر في الشوارع، لا أحد يعرف شيئا، هل هذا انقلاب أم تحرك لمواجهة الانقلاب؟ ما الذي يجري؟!

خيم الوجوم والفزع على الوجوه، توجه الناس إلى ماكينات البنوك لسحب الأموال، المحلات صارت ترفض الشراء ببطاقات البنوك، رئيس الوزراء ظهر في اتصال هاتفي يتحدث عن محاولة انقلابية، يتسرب خبر عن رئيس المخابرات بالمواجهة حتى الموت.. الشعب يتسرب من الشوارع إلى البيوت تدريجيا، حتى ظهر أردوغان في اتصال هاتفي.

تلك اللحظة هي بداية انقلاب الانقلاب..

بعكس بن علي يلدرم ظهر أردوغان كزعيم يوجه الشعب، يقول: الدبابات التي في الشوارع غير تابعة للشعب، سيطروا على مطار أتاتورك، حاولوا اغتيالي وقصفوا المكان، على الشعب أن ينزل إلى الشوارع لمواجهة الانقلاب، لا بد من تحرير مطار أتاتورك.

هنا فقط، بدأ تسرب الناس مرة أخرى من البيوت إلى الشوارع، وجهتهم معروفة، روح مقاتلة، خرج الناس إلى حيث الدبابات عند المطار والبسفور ومقر الأمنيات الرئيسي (الشرطة) ومقر بلدية اسطنبول ومقرات العدالة والتنمية.. صدحت المساجد بالتكبيرات، هتف الناس في الجنود: عودوا إلى ثكناتكم يا خونة. أجابهم الجنود بالرصاص وبالدهس بالدبابات والمدرعات، الناس رغم بسالتهم يتفرقون، الجمع الحاشد عند مطار أتاتورك تفرقه طائرة حربية تقترب من الرؤوس فينبطحون جميعا على الأرض.. ظل المشهد هكذا حتى ظهرت العناصر المدنية المسلحة تسليحا خفيفا، والتي بدأت في تبادل إطلاق النار مع جنود الجيش.

هنا بدأ انقلاب المعركة، وهنا بدأت مرحلة جديدة من رد فعل الناس الذين احتموا بهذه العناصر القليلة لكنها منظمة ومدربة، وصاروا يعملون –بنظام فطري يظهر في حركة الجماهير دائما- كدعم وإسناد وتغطية لهذه العناصر.. عندئذ تحرر مطار أتاتورك ثم الأمنيات وبعد فترة مقر البلدية وعند الصباح استسلم الجنود على البسفور، فيما ظلت المعارك دائرة حتى عصر اليوم التالي في أنقرة.

كانت سيارات مدنية –لا يُعرف حتى الآن ما إن كانت تابعة للشرطة أم للقوات الخاصة التابعة لأردوغان- تهتف بالناس إلى النزول مع وعد بالتسليح، كانت القوات الخاصة عند الأمنيات تقول للناس: إذا هُزِمنا فمخازن السلاح مفتوحة (كافة ما أقوله هنا سمعته من شاهدي عيان على الأقل في كل موقف)، وهكذا بدأ فشل الانقلاب في تركيا.

(4) أربعة دروس

1. إذا امتلكت الشعوب القوة بدأت مسيرة انتصارها على الاستبداد أو على الاحتلال، وإذا فقدت القوة فهي مهما كثرت كقطيع الأغنام يفرقها ويلتهمها ذئب واحد أو كحظائر الدجاج يذبحها جزار واحد! ولذلك كان المعتاد عند كل احتلال أن يكون الإجراء الأول: سحب السلاح من الجماهير، وتجريم من يوجد في بيته سلاح، وإغراء كل من لديه سلاح بتسليمه. وهذا فصل ظاهر في كل قصة احتلال.

2. للجماهير طاقة هادرة قوية، وبسالة لا يقف أمامها شيء، لكن هذه الطاقة والبسالة لا تؤتي ثمارها إلا بزعامة توجه إلى هدف واضح وتثير الحماسة والأمل، بغير القيادة فالجماهير وطاقتها غثاء متناثر متشتت، وبغير الهدف فالجماهير وطاقتها مهدورة مبذولة في الهتاف أو المسيرات أو الدعاية أو الاحتجاج غير المؤثر، وبغير الأمل فالجماهير وطاقتها تنفجر في نفسها وتأكل بعضها.

ونضرب هنا مثلا لقوم حالهم يفجر ثورة هائلة لكنهم بغير قيادة ولا هدف ولا أمل، فماذا فعلوا؟

ذكر المقريزي في أيام الشدة المستنصرية أن وزير الدولة حضر يوما على بغلته فهجم عليه الناس حتى أخذوا البغلة فأكلوها، فعاقبهم بأن شنق عددا منهم، فانهمر الناس يأكلون جثث المشنوقينلاحظ أنهم لم يهجموا على الوزير، ولم يدافعوا عن الجائعين، بل أكلوا الجثث.. تخيل لو كانت لهم قيادة توجههم إلى هدف، ماذا كانوا يفعلون بهذه الطاقة؟!

3. اللحظة الفارقة: فالجماهير ليست تحت الطلب، وهي لا تثور عندما تُستدعى، ثم إن حضور الجماهير ليس مؤثرا في كل لحظة.. فلو تأخرت حركة الجماهير في فرنسا لسحقتهم الكتائب الملكية، ولو تأخرت حركة الجماهير في تركيا لاستسلموا للانقلاب وتمَّ الأمر. وهذا أمر تلمسه القيادة وتشعر به، فإن فرطت فيه فليست بقيادة ولا تستحق مسمى الزعامة!

ومن هنا فإن من يطيل في زمن مواجهة الانقلاب في مصر إنما هو على الحقيقة لا يفعل إلا أنه يمكن للانقلاب ويرسخ له.

4. ومثل هذا يُقال عن الجنود أيضا، فصحيحٌ أن منهجية التجنيد في الدولة العلمانية الحديثة تجعل الجندي عبدا مستعدا في كل وقت لتنفيذ ما يصدر إليه من الأوامر مهما كان، حتى قال كيسنجر عن العسكر: إنهم مجرد حيوانات غبية يستخدمها الساسة.. نقول: هذا صحيح، ولكن الصحيح كذلك أن الجنود ليسوا مؤهلين في كل وقت لتنفيذ الأوامر غير الأخلاقية؛ ففي فرنسا كان الجنود الفرنسيون ينهزمون أمام الشعب ولا يقاتلون قتال المستبسل فلجأ الملك إلى الكتائب الأجنبية، وفي مصر امتص العسكر الصدمة وظلوا عامين يعملون على تهيئة الجنود وإعدادهم، حتى صار أولئك الجند الذين يُشك في تنفيذهم أوامر إطلاق الرصاص على المتظاهرين يوم 25 يناير، صاروا أجرأ على الدماء بعدها حتى وصلوا إلى لحظة المذبحة التاريخية التي قتلوا فيها مصلين وهم يسجدون وحرقوا فيها مسجدا ودخلوه بأحذيتهم، والآن كشفت الصور أنهم يتدربون على اقتحام المساجد في ثكناتهم وعروضهم العسكرية.

ولهذا فإن طول الزمن هو في صالح المستبد المتمكن الذي يمتلك القوة لا في صالح الثورة وحركة المقاومة، ولهذا أيضا: فإن محاولة تهوين الصراع وتمييعه وجعله محصورا في شخصيات بعينها مضر ومضل، لأن المعسكر الآخر يشحن للمعركة بكل قوته وطاقته وبلا أي نوع تهاون، فتصير النتيجة صراعا بين طرف لا يأخذ الأمر بجدية، وطرف يقاتل مشحونا بعقيدة قتالية صارمة.

نشر في المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية

المقريزي، إغاثة الأمة بكشف الغمة، تحقيق: د. كرم حلمي فرحات، ط1 (الجيزة: عين للدراسات والبحوث، 2007م)، ص99.

عند منتصف يوليو قبل أكثر من مائتي عام كانت الثورة الفرنسية تؤرخ لنفسها بسقوط الباستيل (14 يوليو 1789م)، وهو الحدث الفاصل في مسيرة فرنسا حتى الآن.

وقبل منتصف يوليو قبل ثلاثة أعوام كان مرشد جماعة الإخوان المسلمين د. محمد بديع، يصدح في الملايين المحتشدة في اعتصام رابعة: سلميتنا أقوى من الرصاص!

وعند منتصف يوليو قبل أسبوعين كانت تركيا تشهد محاولة انقلاب عسكري لم تلبث أن أجهضت، ويتوقع أن تكون هذه المحاولة الفاشلة بداية جديدة لتاريخ المنطقة.

فماذا يربط بين هذه الأحداث وماذا ينبغي أن نتعلم؟

(1) فرنسا

حاولت السلطة الملكية في فرنسا فرض ضرائب جديدة، كانت البلاد قد دخلت في أزمة مالية ضخمة عند خروجها من حرب السنوات السبع وبما أنفقته من أموال لدعم الثورة الأمريكية ضد غريمتها المملكة المتحدة، إلا أن هذا كان القشة التي قصمت ظهر البعير، إذ تململت الطبقة الثالثة في "مجلس طبقات الأمة" (البرلمان) –وهي الممثلة للشعب- وعزمت على رفض توجه السلطة، فأغلقت هذه الأخيرة البرلمان في وجوههم، فتوجهوا إلى ملعب التنس وهناك عقدوا جلسة رغم أنف السلطة، وبدأت مراحل التوتر السياسي.

تدهور الوضع أكثر فأكثر، وعند منتصف يوليو شاع أن الملك لويس السادس عشر قد استدعى الفرق العسكرية الأجنبية التابعة له من سويسرا وألمانيا لإنهاء الشغب والعصيان الشعبي، لا سيما وقد لاحظ فتورا من العسكر الفرنسي في المواجهات السابقة. وما إن تسرب هذا الخبر إلى الشارع حتى خيمت في الأفق أجواء مذبحة سان بارثليمي التي نفذت في باريس منذ مائتي عام (1572م، وفيها أباد الكاثوليك البروتستانت حتى يُقدر عدد القتلى بثلاثين ألفا)، فصعد أحد الزعامات الشعبية على الأعناق حاملا مسدسه هاتفا: إلى السلاح إلى السلاح، فانطلقت الجماهير خلفه إلى المستشفيات تستولي على الأسلحة، ثم انطلقت إلى سجن الباستيل لتستولي على البارود.

وبعد معارك لم تدم طويلا استسلمت الحامية في سجن الباستيل، وصار الشعب مسلحا..

هنا، وعند هذه النقطة تحديدا، يبدأ التأريخ للثورة الفرنسية، وتبدأ تنازلات السلطة الملكية، ويبدأ الشعب الذي امتلك القوة في المعركة التي تصنع مصيره.

(2) القاهرة

وقع الانقلاب العسكري على الرئيس المصري محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، كبرى الحركات الإسلامية في مصر وصاحبة الشعبية الهادرة، وعمليا فإن جميع من رفضوا الانقلاب اندرجوا خلف الإخوان المسلمين لاتساع شعبيتهم وما عُرِف عنهم من خبرة سياسية طويلة ولكونهم أكثر المتضررين المباشرين من هذا الانقلاب.

كان قرار الإخوان هو الاحتشاد والاعتصام السلمي في ميدان رابعة العدوية، مع تسيير المسيرات السلمية الهادرة، وكانوا يعتقدون أن مشهد الحشود الهائلة مع الالتزام بالسلمية سيمثل ضغوطا على السلطة العسكرية الانقلابية وإحراجا لها أمام "المجتمع الدولي" و"الرأي العام العالمي" وسيدفع بأجنحة من الجيش إلى الاعتراض على الانقلاب.

ثم إن لحظة الارتباك الحاصلة، حيث لم يكن الانقلاب متوقعا لديهم على الإطلاق (رغم سائر الشواهد والتحذيرات)، كانت تستعصي على اعتماد مسار ثوري، فدفعهم ذلك إلى إجهاض كل حديث يدعو إلى التسلح داخل صفوف رافضي الانقلاب، كذلك فإن الحملة الإعلامية التي تتهمهم بالإرهاب وتتهم الاعتصام بالمسلح دفعتهم أكثر وأكثر إلى التبرؤ من كل هذا.

كانت ذروة هذه المعطيات وخلاصتها هي ما هتف به المرشد العام فوق منصة رابعة "سلميتنا أقوى من الرصاص"، وهي الكلمة الواضحة الصريحة، أمام الجمع الحاشد، من أعلى رأس في الجماعة، بما ينتفي معها كل خطأ في النقل أو التأويل.

ظل الاعتصام أربعين يوما، وظلت أطرافه ومسيراته تتعرض للرصاص، حتى جاءت المذبحة التاريخية والمحرقة التي أحالته إلى دماء وأشلاء وركام.. ولا يزال الانقلاب العسكري يترسخ يوما بعد يوم!

(3) تركيا

عند منتصف يوليو في المساء تحركت دبابات لتغلق جسر البسفور وتغلق طريق مطار أتاتور الدولي في اسطنبول، في أنقرة كانت طائرة تهاجم مقر المخابرات.. بدأت بعض الدبابات تنتشر في الشوارع، لا أحد يعرف شيئا، هل هذا انقلاب أم تحرك لمواجهة الانقلاب؟ ما الذي يجري؟!

خيم الوجوم والفزع على الوجوه، توجه الناس إلى ماكينات البنوك لسحب الأموال، المحلات صارت ترفض الشراء ببطاقات البنوك، رئيس الوزراء ظهر في اتصال هاتفي يتحدث عن محاولة انقلابية، يتسرب خبر عن رئيس المخابرات بالمواجهة حتى الموت.. الشعب يتسرب من الشوارع إلى البيوت تدريجيا، حتى ظهر أردوغان في اتصال هاتفي.

تلك اللحظة هي بداية انقلاب الانقلاب..

بعكس بن علي يلدرم ظهر أردوغان كزعيم يوجه الشعب، يقول: الدبابات التي في الشوارع غير تابعة للشعب، سيطروا على مطار أتاتورك، حاولوا اغتيالي وقصفوا المكان، على الشعب أن ينزل إلى الشوارع لمواجهة الانقلاب، لا بد من تحرير مطار أتاتورك.

هنا فقط، بدأ تسرب الناس مرة أخرى من البيوت إلى الشوارع، وجهتهم معروفة، روح مقاتلة، خرج الناس إلى حيث الدبابات عند المطار والبسفور ومقر الأمنيات الرئيسي (الشرطة) ومقر بلدية اسطنبول ومقرات العدالة والتنمية.. صدحت المساجد بالتكبيرات، هتف الناس في الجنود: عودوا إلى ثكناتكم يا خونة. أجابهم الجنود بالرصاص وبالدهس بالدبابات والمدرعات، الناس رغم بسالتهم يتفرقون، الجمع الحاشد عند مطار أتاتورك تفرقه طائرة حربية تقترب من الرؤوس فينبطحون جميعا على الأرض.. ظل المشهد هكذا حتى ظهرت العناصر المدنية المسلحة تسليحا خفيفا، والتي بدأت في تبادل إطلاق النار مع جنود الجيش.

هنا بدأ انقلاب المعركة، وهنا بدأت مرحلة جديدة من رد فعل الناس الذين احتموا بهذه العناصر القليلة لكنها منظمة ومدربة، وصاروا يعملون –بنظام فطري يظهر في حركة الجماهير دائما- كدعم وإسناد وتغطية لهذه العناصر.. عندئذ تحرر مطار أتاتورك ثم الأمنيات وبعد فترة مقر البلدية وعند الصباح استسلم الجنود على البسفور، فيما ظلت المعارك دائرة حتى عصر اليوم التالي في أنقرة.

كانت سيارات مدنية –لا يُعرف حتى الآن ما إن كانت تابعة للشرطة أم للقوات الخاصة التابعة لأردوغان- تهتف بالناس إلى النزول مع وعد بالتسليح، كانت القوات الخاصة عند الأمنيات تقول للناس: إذا هُزِمنا فمخازن السلاح مفتوحة (كافة ما أقوله هنا سمعته من شاهدي عيان على الأقل في كل موقف)، وهكذا بدأ فشل الانقلاب في تركيا.

(4) أربعة دروس

1. إذا امتلكت الشعوب القوة بدأت مسيرة انتصارها على الاستبداد أو على الاحتلال، وإذا فقدت القوة فهي مهما كثرت كقطيع الأغنام يفرقها ويلتهمها ذئب واحد أو كحظائر الدجاج يذبحها جزار واحد! ولذلك كان المعتاد عند كل احتلال أن يكون الإجراء الأول: سحب السلاح من الجماهير، وتجريم من يوجد في بيته سلاح، وإغراء كل من لديه سلاح بتسليمه. وهذا فصل ظاهر في كل قصة احتلال.

2. للجماهير طاقة هادرة قوية، وبسالة لا يقف أمامها شيء، لكن هذه الطاقة والبسالة لا تؤتي ثمارها إلا بزعامة توجه إلى هدف واضح وتثير الحماسة والأمل، بغير القيادة فالجماهير وطاقتها غثاء متناثر متشتت، وبغير الهدف فالجماهير وطاقتها مهدورة مبذولة في الهتاف أو المسيرات أو الدعاية أو الاحتجاج غير المؤثر، وبغير الأمل فالجماهير وطاقتها تنفجر في نفسها وتأكل بعضها.

ونضرب هنا مثلا لقوم حالهم يفجر ثورة هائلة لكنهم بغير قيادة ولا هدف ولا أمل، فماذا فعلوا؟

ذكر المقريزي في أيام الشدة المستنصرية أن وزير الدولة حضر يوما على بغلته فهجم عليه الناس حتى أخذوا البغلة فأكلوها، فعاقبهم بأن شنق عددا منهم، فانهمر الناس يأكلون جثث المشنوقينلاحظ أنهم لم يهجموا على الوزير، ولم يدافعوا عن الجائعين، بل أكلوا الجثث.. تخيل لو كانت لهم قيادة توجههم إلى هدف، ماذا كانوا يفعلون بهذه الطاقة؟!

3. اللحظة الفارقة: فالجماهير ليست تحت الطلب، وهي لا تثور عندما تُستدعى، ثم إن حضور الجماهير ليس مؤثرا في كل لحظة.. فلو تأخرت حركة الجماهير في فرنسا لسحقتهم الكتائب الملكية، ولو تأخرت حركة الجماهير في تركيا لاستسلموا للانقلاب وتمَّ الأمر. وهذا أمر تلمسه القيادة وتشعر به، فإن فرطت فيه فليست بقيادة ولا تستحق مسمى الزعامة!

ومن هنا فإن من يطيل في زمن مواجهة الانقلاب في مصر إنما هو على الحقيقة لا يفعل إلا أنه يمكن للانقلاب ويرسخ له.

4. ومثل هذا يُقال عن الجنود أيضا، فصحيحٌ أن منهجية التجنيد في الدولة العلمانية الحديثة تجعل الجندي عبدا مستعدا في كل وقت لتنفيذ ما يصدر إليه من الأوامر مهما كان، حتى قال كيسنجر عن العسكر: إنهم مجرد حيوانات غبية يستخدمها الساسة.. نقول: هذا صحيح، ولكن الصحيح كذلك أن الجنود ليسوا مؤهلين في كل وقت لتنفيذ الأوامر غير الأخلاقية؛ ففي فرنسا كان الجنود الفرنسيون ينهزمون أمام الشعب ولا يقاتلون قتال المستبسل فلجأ الملك إلى الكتائب الأجنبية، وفي مصر امتص العسكر الصدمة وظلوا عامين يعملون على تهيئة الجنود وإعدادهم، حتى صار أولئك الجند الذين يُشك في تنفيذهم أوامر إطلاق الرصاص على المتظاهرين يوم 25 يناير، صاروا أجرأ على الدماء بعدها حتى وصلوا إلى لحظة المذبحة التاريخية التي قتلوا فيها مصلين وهم يسجدون وحرقوا فيها مسجدا ودخلوه بأحذيتهم، والآن كشفت الصور أنهم يتدربون على اقتحام المساجد في ثكناتهم وعروضهم العسكرية.

ولهذا فإن طول الزمن هو في صالح المستبد المتمكن الذي يمتلك القوة لا في صالح الثورة وحركة المقاومة، ولهذا أيضا: فإن محاولة تهوين الصراع وتمييعه وجعله محصورا في شخصيات بعينها مضر ومضل، لأن المعسكر الآخر يشحن للمعركة بكل قوته وطاقته وبلا أي نوع تهاون، فتصير النتيجة صراعا بين طرف لا يأخذ الأمر بجدية، وطرف يقاتل مشحونا بعقيدة قتالية صارمة.

نشر في المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية

المقريزي، إغاثة الأمة بكشف الغمة، تحقيق: د. كرم حلمي فرحات، ط1 (الجيزة: عين للدراسات والبحوث، 2007م)، ص99.

Published on August 01, 2016 13:56

July 31, 2016

وسام من الشيخ محمد بن طاهر البرزنجي

تفضل علي الشيخ المحقق محمد بن طاهر البرزنجي، صاحب موسوعة "صحيح وضعيف تاريخ الطبري"، بهذه التزكية في رسالة أرسلها لي، هذا نصها:

السلام عليكم استاذ إلهامي لا فض فوك ولا شلت يداك وما نضب قلمك السيال عباراتك جميلة وتحليلك رائع وسردك الناريخي متسلسل وسكر الله سعيكم اخوكم محمد البرزنحي

Published on July 31, 2016 02:07

وسام ثان من شيخنا الكريم أبي صهيب صفاء الضوي العدوي

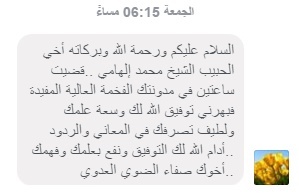

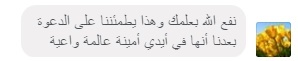

قد تفضل علي الشيخ الوالد الكريم أبي صهيب صفاء الضوي العدوي بوسام ثانٍ أتقلده، من بعد وسامه الأول، إذ فوجئت برسالة منه على حسابي بموقع الفيس بوك، يقول فيها:

ترجمة الشيخ أبي صهيب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي الحبيب الشيخ محمد إلهامي ..قضيت ساعتين في مدونتك الفخمة العالية المفيدة فبهرني توفيق الله لك وسعة علمك ولطيف تصرفك في المعاني والردود ..أدام الله لك التوفيق ونفع بعلمك وفهمك..

أخوك صفاء الضوي العدوي

ترجمة الشيخ أبي صهيب

Published on July 31, 2016 01:44

July 29, 2016

صعوبات دراسة الحضارة الغربية (2) السيولة والغزارة

لماذا لم تستطع شعوبنا إخراج خبراء في الحضارة الغربية عبر جامعاتها أو مراكزها البحثية؟

ثمة العديد من الصعوبات التي تحول دون هذا، ولكن جماعها – فيما نرى – أربعة: · الضعفالإسلامي بشقيه السياسي والعلمي · السيولة واختفاء المقدس في الفكر الغربي · غزارة الإنتاج الغربي وانتشاره في كثير من اللغات · سمة السرعة التي تميز العصر والتي تؤثر على العلوم بما يجعلها أسرع إلى التفرع والانقسام.وكنا قد تناولنا السبب الأول في مقال سابق، ونجعل هذه السطور للثاني والثالث، ثم يبقى الرابع في مقال قادم إن شاء الله تعالى.

2. السيولة واختفاء المقدس

وهذه نقطة اختلاف جوهرية بين الإسلام والغرب، ففي حين يظل عند المسلمين أصول ثابتة أولية (القرآن والسنة) يُرَدُّ إليها ويقاس عليها ويرتبط بها كل الإنتاج الإسلامي، يختفي هذا الأصل الذي يمكن القياس إليه في الغرب الذي تتنازعه المذاهب والأصول، لا سيما بعدما جرى من شيوع العلمانية والنسبية والحداثة وما إلى ذلك من تقلبات فكرية جذريةإن حالة السيولة واختفاء المقدس يجعل كثيرا من الأصول والقيم الجوهرية والنموذج الحاكم المهيمن الخفي -يجعل كل ذلك موضع اجتهاد ومقاربة وتلمس، وهو -من ثَمَّ- موضع اختلاف واسع. ولئن كان بالوسع توقع التطور الفكري الإسلامي استجابة للتحديات فإن هذا يعسر جدا في حالة الفكر الغربي، يقول جوستاف لوبون: "من المتعسر أن نتكهن بما قد يتولد يوما من الأيام من هذا الوقت المشوش، كما أننا لا نعرف حتى الآن على أي الأفكار الأساسية والمبادئ الأولية يقوم بناء الأمم التي تخلفنا... ألا ترى أن معتقداتنا القديمة أخذت تهتز من وهن أساسها، وأن أساطين المجتمعات القديمة تتداعى وتتحطم؟!"وقد ذكرنا في موضع سابقوليس غريبا على قوم خاضوا هذه الصراعات الفكرية المتقلبة أن تنشأ فيهم مذاهب النسبية والعدمية، حيث لا ثابت ولا مقدس ولا مركز، وحيث تتحول حتى "الجريمة" من ظاهرة مرفوضة إلى ظاهرة طبيعية، يقول د. عبد الوهاب المسيري: "تتضح المادية (بشكلها العقلاني واللاعقلاني) في ظهور النسبية الأخلاقية واختفاء فكرة الإنسان الحر المسئول أخلاقيا، القادر على تجاوز ذاته وتجاوز بيئته. فالجريمة أثر سلبي من آثار البيئة، أو مجرد اضطراب نفسي ناجم عن اضطراب عضوي أو قوى نفسية معيَّنة لا يستطيع الإنسان التحكم فيها. وقد عبَّرت هذه النسبية الأخلاقية عن نفسها في الأخلاقيات السائدة في مدينة فيينا (المدينة التي وُلدت فيها حركة الحداثة الأدبية والفنية) فساد جو من الإباحية وظهرت عدة دراسات تنطلق من الجنس باعتباره المحرك الأول وعن دور الجنس عند الأطفال وأثر الكبت على الصحة العقلية والجنسية"كأنها نبوءة قالها الشاعر روبرت براوننج (1812 – 1889م) وتحققت، أن الغرب قد انتقل "من عصر إيمان فيه شك إلى عصر شك فيه إيمان"3. غزارة الإنتاج الغربي

صحيحٌ أن الإنتاج الفكري الغربي مجموع ومخدوم، ولن نبذل كجهد المستشرقين في الجمع والتتبع والفهرسة والتحقيق، وهذه فرصة كما أسلفنا، إلا أن الجهد الكبير الذي سنبذله ولم يبذلوه متمثل في استيعاب هذا الكم الغزير من الإنتاج الفكري الغربي، والذي يُضاف إلى غزارته تعدد لغاته أيضا!

ويعاني العرب ضعفا في الاطلاع على هذا الفكر، فعدد الكتب المترجمة سنويا تبلغ 330 كتابا، وهو خُمْس ما تترجمة اليونان وحدها سنويا (1650 كتاب)، ومعدل الترجمة هذا –في العالم العربي- يساوي 4.4 كتابا لكل مليون من السكان، بينما تبلغ النسبة في المجر 519 كتابا لكل مليون من السكان، وتبلغ في إسبانيا 920 كتابا لكل مليون من السكان، فإسبانيا وحدها تترجم سنويا عشرة آلاف كتابعلى أن لغزارة الإنتاج هذه محاذير لا بد من التنبه إليها؛ يقول حسن حنفي "هناك الآن ظلم واقع على الوعي اللا أوروبي إذا أراد أن يكون مبدعا، نظرا للحضور المستمر للآخر في الأنا، (منه: هذا) الكم الهائل من المعلومات التي على الأنا معرفتها من الآخر، والتي على الوعي المستهلك أن يعرفه من الوعي المنتج مما يضيق عمر المبدع عن الإحاطة به واستيعابه. وفي حالة الإحاطة به فإن جانب النقل لديه يكون مثقلا للغاية بحيث يئن تحت المنقول الذي يثقل على وعيه الحر، ويغطي الواقع ذاته بل ويصبح بديلا عنه، فيغترب الباحث، ويتعامل مع الظلال دون التعامل مباشرة مع الأشياء"إنه ذئب هيجل المعلوماتي!

وهذا اللفظ من إبداعات د. عبد الوهاب المسيري، فهو يرى أن الباحث تقابله في دراسته ثلاثة ذئاب لا بد له أن يتغلب عليها: ذئب المال، ذئب الشهرة، ذئب هيجل المعلوماتي، وهذا الأخير يعني الرغبة في الإحاطة بكل التفاصيل ضمن الموضوع النظري الكبير، وهو حلم كل باحث وكاتب، غير أن التجربة العملية تؤدي إلى أن الذي يجري وراء التفاصيل -وإن حقق علما واسعا وغزيرا- يعجز عن إنتاج شيء، لأن التفاصيل لا تنتهي، ومن هنا وُجِد من إذا سُئل عن شيء فاض عقله بعلم كثير بينما إذا أريد منه أن يكتب هذا فضلا عن تكوين رؤية عامة واستخلاص قاعدة جامعة لم يستطعوالحال في هذا الموضوع كحال العاشق المتيم، يبصر ما لا يقدر، ولا يصبر على ما يبصر، كما قال الشاعر:

رأيتَ الذي لا كله أنت قادرٌ ... عليه، ولا عن بعضه أنت صابر

وكثير من علمائنا الأجلاء قلَّ إنتاجهم بدافع من هذه الرغبة، التي مع كونها مستحيلة تتمتع بجاذبية قاهرة، يزيد فيها زهد الرجل منهم وورعه وأن يرى في نفسه أنه لم يستكمل آلته بعدإن التطور المستمر جعل العلوم البحتة نفسها تتوسع وتتفرع ويغزر الإنتاج فيها، مما جعل التخصص ضرورة لا مفرَّ منها، ومن ثَمَّ جعل مجال تأريخ العلوم نفسه أشد صعوبة وقسوة، فإذا كان هذا في العلوم المادية المنضبطة المحكمة فكيف بالعلوم الإنسانية؟! ثم كيف بها بعد انهيار الثابت والمقدس؟! إننا أمام غابة حقيقية ضخمة من المدارس والمذاهب والتوجهات والآراء في كافة فروع العلم.

وإذا كان "التحدي العلمي هو القدرة على التعميم وعلى إصدار أحكام عامة لا تنقضها الجزئيات"ولو فرضنا أن إنسانا ما يقرأ كتابا كل يوم لمدة أربعين سنة، وهذا مستحيل عمليا، لم يبلغ مجموع ما قرأه الخمسة عشر ألف كتاب فقط! وهذا العدد من الكتب تنتجه أمريكا في عشرين يوما فقط، حسب إحصائيات 2011م!!

ومن هنا نتيقن من ضرورة السرعة في البدء بالاستغراب ليولد التخصص في أقرب وقت، مع إطلاق الطاقات وفتح الجامعات والمراكز البحثية لعموم الباحثين والتقليل من الشروط المالية والإدارية والتعليمية التي قد تقف حائلا دون الاستفادة من طاقات جمة لم تستكمل مسار تعليم نظامي أو لم تؤت من المال أو النفوذ ما يُبَلِّغها هذه الوظائف.

كذلك يمكن رصد المكافآت والجوائز العلمية وإطلاق المسابقات البحثية في مجال الاستغراب، فهذه وسيلة تجذب الكوادر والكفاءات البحثية مما يجعلنا نختصر نصف الطريق في البحث عن الباحثين ذوي الاهتمامات ومن لديهم هذا الاستعداد للاستغراب. وهذا الأمر يمكن البدء فيه فورا لمن آتاهم الله من فضله ووسع عليهم أرزاقهم. وأحسن من هذا لو أنهم أوقفوا أوقافا للإنفاق على الحركة العلمية ريثما ييسر الله تبني الدول لمثل هذه المجالات.

ويسعنا في البداية أن نركز على اللغة الإنجليزية بشكل أساسي، فبها يصدر "قرابة 85% من جملة الرصيد المعرفي في العالم"نشر في ساسة بوست

ومما هو مثير للتأمل أن بعض مؤرخي الفلسفة الغربية يرى أن هذه علامة صحة وتفوق كما يقول رونالد سترومبرج: "يمتاز المنهاج العقلاني الأوروبي بديناميكية شديدة، وذلك إذا ما قسناه بمناهج الحضارات الأخرى (التي يقدر عددها أرنولد توينبي بما بين 21 و 24 حضارة). إذ إن تلك الحضارات كانت فاترة الهمة بطيئة الخطى مكبلة بأغلال التقاليد والعادات، بينما حضارتنا بالغة القدرة على التبدل والتفكير". رونالد سترومبرج: تاريخ الفكر الأوروبي الحديث ص19. جوستاف لوبون: روح الاجتماع ص11. راجع مقال في فهم روح الغرب (2). علي عزت بيجوفيتش: الإسلام بين الشرق والغرب ص371 وما بعدها. عبد الوهاب المسيري: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية 3/451. عبد الوهاب المسيري: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية 8/441. ريتشارد كوك وكريس سميث: انتحار الغرب ص80. تقرير التنمية الإنسانية العربية – 2003، ص67. طبقا لإحصائية 2014، مستفادة من موقع "كتاب الحقائق" التابع للمخابرات الأمريكية www.cia.gov د. حسن حنفي: مقدمة في علم الاستغراب ص47. د. حسن حنفي: مقدمة في علم الاستغراب ص67، 68. د. عبد الوهاب المسيري: رحلتي الفكرية ص133 وما بعدها (ط قصور الثقافة). انظر مثلا: مقدمة د. عبد العظيم الديب لكتابه "نحو رؤية جديدة للتاريخ الإسلامي" ومحاولته أن يكون كشيخه محمود شاكر، وسجال بينه وبين الشيخين القرضاوي والغزالي. د. حسن حنفي: مقدمة في علم الاستغراب ص102. تقرير التنمية الإنسانية العربية – 2003 ص66.

ثمة العديد من الصعوبات التي تحول دون هذا، ولكن جماعها – فيما نرى – أربعة: · الضعفالإسلامي بشقيه السياسي والعلمي · السيولة واختفاء المقدس في الفكر الغربي · غزارة الإنتاج الغربي وانتشاره في كثير من اللغات · سمة السرعة التي تميز العصر والتي تؤثر على العلوم بما يجعلها أسرع إلى التفرع والانقسام.وكنا قد تناولنا السبب الأول في مقال سابق، ونجعل هذه السطور للثاني والثالث، ثم يبقى الرابع في مقال قادم إن شاء الله تعالى.

2. السيولة واختفاء المقدس

وهذه نقطة اختلاف جوهرية بين الإسلام والغرب، ففي حين يظل عند المسلمين أصول ثابتة أولية (القرآن والسنة) يُرَدُّ إليها ويقاس عليها ويرتبط بها كل الإنتاج الإسلامي، يختفي هذا الأصل الذي يمكن القياس إليه في الغرب الذي تتنازعه المذاهب والأصول، لا سيما بعدما جرى من شيوع العلمانية والنسبية والحداثة وما إلى ذلك من تقلبات فكرية جذريةإن حالة السيولة واختفاء المقدس يجعل كثيرا من الأصول والقيم الجوهرية والنموذج الحاكم المهيمن الخفي -يجعل كل ذلك موضع اجتهاد ومقاربة وتلمس، وهو -من ثَمَّ- موضع اختلاف واسع. ولئن كان بالوسع توقع التطور الفكري الإسلامي استجابة للتحديات فإن هذا يعسر جدا في حالة الفكر الغربي، يقول جوستاف لوبون: "من المتعسر أن نتكهن بما قد يتولد يوما من الأيام من هذا الوقت المشوش، كما أننا لا نعرف حتى الآن على أي الأفكار الأساسية والمبادئ الأولية يقوم بناء الأمم التي تخلفنا... ألا ترى أن معتقداتنا القديمة أخذت تهتز من وهن أساسها، وأن أساطين المجتمعات القديمة تتداعى وتتحطم؟!"وقد ذكرنا في موضع سابقوليس غريبا على قوم خاضوا هذه الصراعات الفكرية المتقلبة أن تنشأ فيهم مذاهب النسبية والعدمية، حيث لا ثابت ولا مقدس ولا مركز، وحيث تتحول حتى "الجريمة" من ظاهرة مرفوضة إلى ظاهرة طبيعية، يقول د. عبد الوهاب المسيري: "تتضح المادية (بشكلها العقلاني واللاعقلاني) في ظهور النسبية الأخلاقية واختفاء فكرة الإنسان الحر المسئول أخلاقيا، القادر على تجاوز ذاته وتجاوز بيئته. فالجريمة أثر سلبي من آثار البيئة، أو مجرد اضطراب نفسي ناجم عن اضطراب عضوي أو قوى نفسية معيَّنة لا يستطيع الإنسان التحكم فيها. وقد عبَّرت هذه النسبية الأخلاقية عن نفسها في الأخلاقيات السائدة في مدينة فيينا (المدينة التي وُلدت فيها حركة الحداثة الأدبية والفنية) فساد جو من الإباحية وظهرت عدة دراسات تنطلق من الجنس باعتباره المحرك الأول وعن دور الجنس عند الأطفال وأثر الكبت على الصحة العقلية والجنسية"كأنها نبوءة قالها الشاعر روبرت براوننج (1812 – 1889م) وتحققت، أن الغرب قد انتقل "من عصر إيمان فيه شك إلى عصر شك فيه إيمان"3. غزارة الإنتاج الغربي

صحيحٌ أن الإنتاج الفكري الغربي مجموع ومخدوم، ولن نبذل كجهد المستشرقين في الجمع والتتبع والفهرسة والتحقيق، وهذه فرصة كما أسلفنا، إلا أن الجهد الكبير الذي سنبذله ولم يبذلوه متمثل في استيعاب هذا الكم الغزير من الإنتاج الفكري الغربي، والذي يُضاف إلى غزارته تعدد لغاته أيضا!

ويعاني العرب ضعفا في الاطلاع على هذا الفكر، فعدد الكتب المترجمة سنويا تبلغ 330 كتابا، وهو خُمْس ما تترجمة اليونان وحدها سنويا (1650 كتاب)، ومعدل الترجمة هذا –في العالم العربي- يساوي 4.4 كتابا لكل مليون من السكان، بينما تبلغ النسبة في المجر 519 كتابا لكل مليون من السكان، وتبلغ في إسبانيا 920 كتابا لكل مليون من السكان، فإسبانيا وحدها تترجم سنويا عشرة آلاف كتابعلى أن لغزارة الإنتاج هذه محاذير لا بد من التنبه إليها؛ يقول حسن حنفي "هناك الآن ظلم واقع على الوعي اللا أوروبي إذا أراد أن يكون مبدعا، نظرا للحضور المستمر للآخر في الأنا، (منه: هذا) الكم الهائل من المعلومات التي على الأنا معرفتها من الآخر، والتي على الوعي المستهلك أن يعرفه من الوعي المنتج مما يضيق عمر المبدع عن الإحاطة به واستيعابه. وفي حالة الإحاطة به فإن جانب النقل لديه يكون مثقلا للغاية بحيث يئن تحت المنقول الذي يثقل على وعيه الحر، ويغطي الواقع ذاته بل ويصبح بديلا عنه، فيغترب الباحث، ويتعامل مع الظلال دون التعامل مباشرة مع الأشياء"إنه ذئب هيجل المعلوماتي!

وهذا اللفظ من إبداعات د. عبد الوهاب المسيري، فهو يرى أن الباحث تقابله في دراسته ثلاثة ذئاب لا بد له أن يتغلب عليها: ذئب المال، ذئب الشهرة، ذئب هيجل المعلوماتي، وهذا الأخير يعني الرغبة في الإحاطة بكل التفاصيل ضمن الموضوع النظري الكبير، وهو حلم كل باحث وكاتب، غير أن التجربة العملية تؤدي إلى أن الذي يجري وراء التفاصيل -وإن حقق علما واسعا وغزيرا- يعجز عن إنتاج شيء، لأن التفاصيل لا تنتهي، ومن هنا وُجِد من إذا سُئل عن شيء فاض عقله بعلم كثير بينما إذا أريد منه أن يكتب هذا فضلا عن تكوين رؤية عامة واستخلاص قاعدة جامعة لم يستطعوالحال في هذا الموضوع كحال العاشق المتيم، يبصر ما لا يقدر، ولا يصبر على ما يبصر، كما قال الشاعر:

رأيتَ الذي لا كله أنت قادرٌ ... عليه، ولا عن بعضه أنت صابر

وكثير من علمائنا الأجلاء قلَّ إنتاجهم بدافع من هذه الرغبة، التي مع كونها مستحيلة تتمتع بجاذبية قاهرة، يزيد فيها زهد الرجل منهم وورعه وأن يرى في نفسه أنه لم يستكمل آلته بعدإن التطور المستمر جعل العلوم البحتة نفسها تتوسع وتتفرع ويغزر الإنتاج فيها، مما جعل التخصص ضرورة لا مفرَّ منها، ومن ثَمَّ جعل مجال تأريخ العلوم نفسه أشد صعوبة وقسوة، فإذا كان هذا في العلوم المادية المنضبطة المحكمة فكيف بالعلوم الإنسانية؟! ثم كيف بها بعد انهيار الثابت والمقدس؟! إننا أمام غابة حقيقية ضخمة من المدارس والمذاهب والتوجهات والآراء في كافة فروع العلم.

وإذا كان "التحدي العلمي هو القدرة على التعميم وعلى إصدار أحكام عامة لا تنقضها الجزئيات"ولو فرضنا أن إنسانا ما يقرأ كتابا كل يوم لمدة أربعين سنة، وهذا مستحيل عمليا، لم يبلغ مجموع ما قرأه الخمسة عشر ألف كتاب فقط! وهذا العدد من الكتب تنتجه أمريكا في عشرين يوما فقط، حسب إحصائيات 2011م!!

ومن هنا نتيقن من ضرورة السرعة في البدء بالاستغراب ليولد التخصص في أقرب وقت، مع إطلاق الطاقات وفتح الجامعات والمراكز البحثية لعموم الباحثين والتقليل من الشروط المالية والإدارية والتعليمية التي قد تقف حائلا دون الاستفادة من طاقات جمة لم تستكمل مسار تعليم نظامي أو لم تؤت من المال أو النفوذ ما يُبَلِّغها هذه الوظائف.

كذلك يمكن رصد المكافآت والجوائز العلمية وإطلاق المسابقات البحثية في مجال الاستغراب، فهذه وسيلة تجذب الكوادر والكفاءات البحثية مما يجعلنا نختصر نصف الطريق في البحث عن الباحثين ذوي الاهتمامات ومن لديهم هذا الاستعداد للاستغراب. وهذا الأمر يمكن البدء فيه فورا لمن آتاهم الله من فضله ووسع عليهم أرزاقهم. وأحسن من هذا لو أنهم أوقفوا أوقافا للإنفاق على الحركة العلمية ريثما ييسر الله تبني الدول لمثل هذه المجالات.

ويسعنا في البداية أن نركز على اللغة الإنجليزية بشكل أساسي، فبها يصدر "قرابة 85% من جملة الرصيد المعرفي في العالم"نشر في ساسة بوست

ومما هو مثير للتأمل أن بعض مؤرخي الفلسفة الغربية يرى أن هذه علامة صحة وتفوق كما يقول رونالد سترومبرج: "يمتاز المنهاج العقلاني الأوروبي بديناميكية شديدة، وذلك إذا ما قسناه بمناهج الحضارات الأخرى (التي يقدر عددها أرنولد توينبي بما بين 21 و 24 حضارة). إذ إن تلك الحضارات كانت فاترة الهمة بطيئة الخطى مكبلة بأغلال التقاليد والعادات، بينما حضارتنا بالغة القدرة على التبدل والتفكير". رونالد سترومبرج: تاريخ الفكر الأوروبي الحديث ص19. جوستاف لوبون: روح الاجتماع ص11. راجع مقال في فهم روح الغرب (2). علي عزت بيجوفيتش: الإسلام بين الشرق والغرب ص371 وما بعدها. عبد الوهاب المسيري: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية 3/451. عبد الوهاب المسيري: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية 8/441. ريتشارد كوك وكريس سميث: انتحار الغرب ص80. تقرير التنمية الإنسانية العربية – 2003، ص67. طبقا لإحصائية 2014، مستفادة من موقع "كتاب الحقائق" التابع للمخابرات الأمريكية www.cia.gov د. حسن حنفي: مقدمة في علم الاستغراب ص47. د. حسن حنفي: مقدمة في علم الاستغراب ص67، 68. د. عبد الوهاب المسيري: رحلتي الفكرية ص133 وما بعدها (ط قصور الثقافة). انظر مثلا: مقدمة د. عبد العظيم الديب لكتابه "نحو رؤية جديدة للتاريخ الإسلامي" ومحاولته أن يكون كشيخه محمود شاكر، وسجال بينه وبين الشيخين القرضاوي والغزالي. د. حسن حنفي: مقدمة في علم الاستغراب ص102. تقرير التنمية الإنسانية العربية – 2003 ص66.

Published on July 29, 2016 13:50

July 22, 2016

محاولة الانقلاب التركية وانهيار صنم الديمقراطية

هل بقي ثمة من يؤمن بالديمقراطية أو يريدها في العالم العربي؟

كيف وقد بدا أنها كصنم لا ينفع ولا يضر، من جاء بالديمقراطية تزيحه الدبابات، ومن جاء بالدبابات لم يؤثر فيه التوسل بالديمقراطية؟

مهما كان جمال الصنم المنحوت، ومهما كانت متانة الكهنة الذين كتبوا صحفه وتفسيراته، فإن الواقع البائس يعطينا صورة بائسة للمتمسك بالديمقراطية حين يرى صنمه ينهار تحت نعال الانقلابات العسكرية والمواقف الدولية.

(1) فلاسفة الديمقراطية يشرحون: كيف تصنع انقلابا ناجحا؟!

حتى فرنسا نسيت حادثة نيس التي تبناها "تنظيم الدولة الإسلامية" ودخلت على خط مطالبة أردوغان باحترام القانون والقضاء وتوفير حقوق الانقلابيين! فانضمت بهذا إلى المعزوفة الحقوقية التي أطلقتها العواصم الغربية: ألمانيا وانجلترا وأمريكا، وما صدر عن الاتحاد الأوروبي والناتو والأمم المتحدة.

تلك التصريحات تثبت أن انتصار أردوغان في تركيا لم يكن انتصارا على حفنة من العسكريين، بل هو انتصار على العواصم الغربية التي تعاملت تماما وكأنها مهزومة تفتش في وسائل تحجيم المنتصر والتضييق عليه وإهدار مكاسبه!

كانت التعليقات الغربية الأولى على الانقلاب العسكري تؤيده من طرف خفيّ، عبرت رسالة للسفارة الأمريكية بأنه "انتفاضة"، الخارجية الأمريكية استعملت مصطلح أزمة، ثم أوباما كشف عن أنه "يراقب الوضع"، ثم ما إن بدا فشل الانقلابيين حتى صدرت الإدانات الصريحة رسميا، بينما كانت وسائل الإعلام الغربية تسأل خبراءها الأمنيين والعسكريين سؤالا واحد: لماذا فشل الانقلاب في تركيا؟!

الخبراء من جهتهم لم يقصروا في الإجابة، وكشفوا عن أمور "كان من المفترض" أن يقوم بها الانقلابيون كي ينجح انقلابهم!

قد تبخرت الديمقراطية، وحلَّ محلها "كيف تصنع انقلابا ناجحا على الديمقراطية"!!

هل ينبغي أن نلوم الغرب؟ تلك العاهرة التي لا تدعي الشرف فحسب! بل تدعي أنها التي تحافظ على الشرف في كل العالم!

الحق أنه ينبغي أن نلوم أنفسنا، ينبغي أن ننبذ كل من يعتمد في تحليلاته السياسية أو توصياته الميدانية على رأي "المجتمع الدولي، القانون الدولي، الرأي العام العالمي... إلخ"، فيخيل إلينا أننا نعيش في عالم تُحْتَرَم فيه المبادئ أو حقوق الإنسان أو إرادة الشعوب.. يجب أن نتعامل مع الغرب على حقيقته، وحقيقته أنه عدو مبين، لم يتردد أبدا في ارتكاب أي جريمة.

ومن عجيب الاتفاق أن ذات أيام الانقلاب التركي الفاشل شهدت تصريح رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة، فقد سُئلت في مجلس العموم: هل توافقين على قرار توجيه ضربة نووية تقتل مائة ألف إنسان بما فيهم النساء والأطفال؟ فقالت دون تردد ولا تلعثم: نعم. إن فكرة الردع النووي قائمة على أساس أننا سوف نستخدم السلاح النووي.

(2) متى دخلت الديمقراطية بلادنا؟

لم يحاول الغرب إدخال الديمقراطية في بلادنا إلا لأنها وسيلته للسيطرة عليها وتفجير التوترات فيها، ولذلك يمكن أن نرصد مشهدين متناقضين في مصر وتركيا.

أما في مصر حيث الشعب متجانس فلم تسع الدول الغربية إلى أي ديمقراطية بل سعت دائما لجعل الأجانب أقوى وأوسع نفوذا من المصريين، وذلك بإجراءات كثيرة أبرزها المحاكم القنصلية ثم المختلطة التي كانت تحاكم الخديوي نفسه وتفرض الحراسة على أملاكه. وتعاملت بكل الازدراء والإهمال مع أي منتج للديمقراطية من برلمان أو حكومة أو قرارات تصدر عنه تراقب الأوضاع المالية، بل كان من أسباب اشتعال الثورة العرابية أن الوزراء الأجانب لا يريدون المساءلة أمام البرلمان المصري المنتخب المعبر عن الأمة. ثم ما إن دخل الاحتلال الإنجليزي وسيطر على البلاد حتى حلَّ البرلمان وأوقف عمله لأربعين سنة.

بينما في ذات هذا الوقت كانت حمى الديمقراطية تفور بالنسبة للسلطان عبد الحميد، وكان الغرض منها إعطاء الأقليات الدينية والعرقية نفوذا أوسع وحضورا في البرلمان (مجلس المبعوثان) وفي الدستور الجديد، بما يزيد من إضعاف السلطنة العثمانية ومن طموحات حركات الانفصال عنها، وقد حاول عبد الحميد مناورة هذه الضغوط ولم يفلح، فاضطر إلى أن يحل البرلمان ويلغي العمل بالدستور فجاءه انقلاب عسكري خلعه وأعاد العمل بالدستور، لتبدأ تركيا مرحلة انهيارها الشامل من 1909 والتي وصلت إلى اختفائها من مشهد القوى العالمية وإلغاء الخلافة.

ولم تزل هذه سنة الغرب معنا.. فالغرب هو الذي يدعم ويرعى بقاء الأنظمة المستبدة، ثم يُحاسبنا على أننا دول مستبدة ومتخلفة ولا ينضج فيها النظام الديمقراطي، ويأتي فلاسفته –وعملاؤه في الداخل- ليعطونا دروسا في الديمقراطية والنظم الحديثة، رغم أنهم نتاج هذه السلطات المستبدة التي فتحت لهم الصحف والجامعات ومراكز الأبحاث وقنوات التلفاز، وهم أنفسهم لم يدعموا أبدا أي حراك ديمقراطي ولم يُضبطوا متلبسين بالهجوم على المستبدين، وهم أنفسهم عند أي لحظة فارقة يصطفون إلى جوار الاستبداد ضد رغبة الشعوب.

(3) هل تحتاج بلادنا إلى التحرر أم الديمقراطية؟

إن أنظمة الاستبداد تثير في الناس أشواق الحرية والديمقراطية، ولكن هل يستطيع الحصول على الديمقراطية ضعيف؟!إن بعض الأنظمة تبخل على شعوبها بمجرد برلمان منتخب حتى هذه اللحظة، والأنظمة التي "تفضلت" على شعوبها ببرلمان إما أعطتهم برلمانا منزوع الصلاحيات أو برلمانا تصنعه هي بالتزوير، أي أن النظام في النهاية يزين نفسه ولا يفكر أبدا في أن يكون خادما للناس ومعبرا عنهم!

ولقد حاولت الحركات السياسية سلوك ما هو متاح فوجدت الطرق أمامها مغلقة، البرلمان مزور أو منزوع الصلاحيات أو يحل في العام مرتين حتى يرضى عنه الأمير أو الملك، الصحافة حكر على المنافقين، القضاء يعمل في خدمة السلطة، وحتى الثورات الشعبية التي تنفجر تقابل بحميم النيران كما هو في سوريا وليبيا أو بالانقلابات العسكرية كما هو في مصر. فإذا تسلل رئيس في ظروف استثنائية كمصدق في إيران ومرسي في مصر ومندريس وأربكان وأردوغان في تركيا حوصروا بالضغوط من كل جهة ثم دبرت عمليات الإطاحة بهم من السفارات الأجنبية.

فكيف تأتي الديمقراطية؟ ومن ذا الذي يأتينا بها؟!

لم يفلت من كل هذا سوى نموذجان: حماس في غزة وأردوغان في تركيا، ولولا أن لكليهما قوة مسلحة داخلية تدين بالولاء لهما ما أغنت عنهما الديمقراطية ولا أصوات الناس شيئا، ولكانا قد كررا مصائر مصدق ومندريس ومرسي.الواقع أننا نحتاج للتحرر لكي نستطيع –إن أردنا- حماية الديمقراطية، ديمقراطيتنا التي تعبر عنا ولا تخالف ديننا ولا قيمنا، أو إن أردنا صنعنا نموذجا آخر، فنحن أحرار ولنا حضارة زاهرة ونستطيع أن نبتكر من النماذج ما هو خير وأحسن لنا وللعالمين.

ولا يكون ذلك إلا إن تحررنا حقا وامتلكنا قرارنا.. ودون ذلك حروب ودماء وأهوال، وتلك هي سنة الدول عبر التاريخ، بما فيها تلك الدول التي تقهرنا الآن: لم تصل منها دولة إلى هذا المكان إلا بعدما حاربت وكافحت وتحررت.

(4) على الكتائب يُبْنَى الملك

هكذا قال شوقي:فَقُلْ لِبانٍ بقولٍ ركن مملكة .. على الكتائب يُبْنى الملك لا الكتب

ومن عجيب الاتفاق أنه قالها في مدح أتاتورك يوم أن ظنه بطلا إسلاميا يعيد تجديد الدولة العثمانية، فمدحه بقصيدته الشهيرة التي ألفها على الوزن والقافية لقصيدة أبي تمام في فتح عمورية (السيف أصدق إنباء من الكتب)، وكان مطلع قصيدة شوقي: الله أكبر كم في الفتح من عجب .. يا خالد الترك جدد خالد العرب

إن خلاصة التاريخ في التاريخ السياسي، وخلاصة التاريخ السياسي في تاريخ الحروب، وبالحروب وحدها تتغير موازين القوى في العالم، ومن الحروب وحدها تنشأ دول وتنهار دول، الحروب هي نهاية السطر في كل مملكة زائلة، وهي بداية السطر في كل دولة ناشئة.

وإن قوما يعيشون عصر الانقلابات العسكرية لهم أغنى الناس عن ضرب الأمثلة التاريخية، إذ التاريخ يُكتب على أجسادهم ومن دمائهم، وها قد انهار النموذج الوحيد الذي كان يتمسك به من لا يحبون مواجهة هذه الحقيقة: حقيقة بناء الدول بالسيف، ها قد انهار النموذج التركي، ورأى الناس كيف أن الجيش لا يحترم الشرعية ولا الديمقراطية، وكيف أن العالم من ورائه يأكل أصنامه التي عاش حياته يزينها ويروجها ويبيعها للزبائن المغفلين. ها قد صحح الانقلاب التركي وهما أريد له أن يروج، ويرى أصحاب التجارب كيف أن أردوغان لم ينقذه سوى قواته الخاصة التي تصدت للانقلاب واعتقلت الانقلابيين والتي تنفذ الآن حملة تطهير شاملة، وبهذا وحده يكون أردوغان قد تمكن.

ليس الأمر سهلا بأية حال، فخلف الانقلابيين نظام دولي يدافع عنهم الآن، وهو النظام الذي لا يسمح بالاستقلال الحقيقي لتركيا، وسنرى في الأيام القادمة أحد شيئين: إما استسلام أردوغان (وهو ما نرجو الله ألا يكون) أو دخول المواجهة مرحلة جديدة، مرحلة لها ثلاث خطوات أساسية: اغتيال أردوغان، العقوبات الاقتصادية على تركيا، الحرب والمواجهة.. مع محاولات مستمرة لإحداث اضطرابات أمنية وسياسية وعسكرية!

تلك الحرب التي إن انتصر فيها أردوغان كُتب السطر الأول من استقلال تركيا في التاريخ الحديث، وإن هُزِم فيها كُتب السطر الأخير من تجربة لم تنجح!

نشر في المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية

كيف وقد بدا أنها كصنم لا ينفع ولا يضر، من جاء بالديمقراطية تزيحه الدبابات، ومن جاء بالدبابات لم يؤثر فيه التوسل بالديمقراطية؟

مهما كان جمال الصنم المنحوت، ومهما كانت متانة الكهنة الذين كتبوا صحفه وتفسيراته، فإن الواقع البائس يعطينا صورة بائسة للمتمسك بالديمقراطية حين يرى صنمه ينهار تحت نعال الانقلابات العسكرية والمواقف الدولية.

(1) فلاسفة الديمقراطية يشرحون: كيف تصنع انقلابا ناجحا؟!

حتى فرنسا نسيت حادثة نيس التي تبناها "تنظيم الدولة الإسلامية" ودخلت على خط مطالبة أردوغان باحترام القانون والقضاء وتوفير حقوق الانقلابيين! فانضمت بهذا إلى المعزوفة الحقوقية التي أطلقتها العواصم الغربية: ألمانيا وانجلترا وأمريكا، وما صدر عن الاتحاد الأوروبي والناتو والأمم المتحدة.

تلك التصريحات تثبت أن انتصار أردوغان في تركيا لم يكن انتصارا على حفنة من العسكريين، بل هو انتصار على العواصم الغربية التي تعاملت تماما وكأنها مهزومة تفتش في وسائل تحجيم المنتصر والتضييق عليه وإهدار مكاسبه!

كانت التعليقات الغربية الأولى على الانقلاب العسكري تؤيده من طرف خفيّ، عبرت رسالة للسفارة الأمريكية بأنه "انتفاضة"، الخارجية الأمريكية استعملت مصطلح أزمة، ثم أوباما كشف عن أنه "يراقب الوضع"، ثم ما إن بدا فشل الانقلابيين حتى صدرت الإدانات الصريحة رسميا، بينما كانت وسائل الإعلام الغربية تسأل خبراءها الأمنيين والعسكريين سؤالا واحد: لماذا فشل الانقلاب في تركيا؟!

الخبراء من جهتهم لم يقصروا في الإجابة، وكشفوا عن أمور "كان من المفترض" أن يقوم بها الانقلابيون كي ينجح انقلابهم!

قد تبخرت الديمقراطية، وحلَّ محلها "كيف تصنع انقلابا ناجحا على الديمقراطية"!!

هل ينبغي أن نلوم الغرب؟ تلك العاهرة التي لا تدعي الشرف فحسب! بل تدعي أنها التي تحافظ على الشرف في كل العالم!

الحق أنه ينبغي أن نلوم أنفسنا، ينبغي أن ننبذ كل من يعتمد في تحليلاته السياسية أو توصياته الميدانية على رأي "المجتمع الدولي، القانون الدولي، الرأي العام العالمي... إلخ"، فيخيل إلينا أننا نعيش في عالم تُحْتَرَم فيه المبادئ أو حقوق الإنسان أو إرادة الشعوب.. يجب أن نتعامل مع الغرب على حقيقته، وحقيقته أنه عدو مبين، لم يتردد أبدا في ارتكاب أي جريمة.

ومن عجيب الاتفاق أن ذات أيام الانقلاب التركي الفاشل شهدت تصريح رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة، فقد سُئلت في مجلس العموم: هل توافقين على قرار توجيه ضربة نووية تقتل مائة ألف إنسان بما فيهم النساء والأطفال؟ فقالت دون تردد ولا تلعثم: نعم. إن فكرة الردع النووي قائمة على أساس أننا سوف نستخدم السلاح النووي.

(2) متى دخلت الديمقراطية بلادنا؟

لم يحاول الغرب إدخال الديمقراطية في بلادنا إلا لأنها وسيلته للسيطرة عليها وتفجير التوترات فيها، ولذلك يمكن أن نرصد مشهدين متناقضين في مصر وتركيا.

أما في مصر حيث الشعب متجانس فلم تسع الدول الغربية إلى أي ديمقراطية بل سعت دائما لجعل الأجانب أقوى وأوسع نفوذا من المصريين، وذلك بإجراءات كثيرة أبرزها المحاكم القنصلية ثم المختلطة التي كانت تحاكم الخديوي نفسه وتفرض الحراسة على أملاكه. وتعاملت بكل الازدراء والإهمال مع أي منتج للديمقراطية من برلمان أو حكومة أو قرارات تصدر عنه تراقب الأوضاع المالية، بل كان من أسباب اشتعال الثورة العرابية أن الوزراء الأجانب لا يريدون المساءلة أمام البرلمان المصري المنتخب المعبر عن الأمة. ثم ما إن دخل الاحتلال الإنجليزي وسيطر على البلاد حتى حلَّ البرلمان وأوقف عمله لأربعين سنة.

بينما في ذات هذا الوقت كانت حمى الديمقراطية تفور بالنسبة للسلطان عبد الحميد، وكان الغرض منها إعطاء الأقليات الدينية والعرقية نفوذا أوسع وحضورا في البرلمان (مجلس المبعوثان) وفي الدستور الجديد، بما يزيد من إضعاف السلطنة العثمانية ومن طموحات حركات الانفصال عنها، وقد حاول عبد الحميد مناورة هذه الضغوط ولم يفلح، فاضطر إلى أن يحل البرلمان ويلغي العمل بالدستور فجاءه انقلاب عسكري خلعه وأعاد العمل بالدستور، لتبدأ تركيا مرحلة انهيارها الشامل من 1909 والتي وصلت إلى اختفائها من مشهد القوى العالمية وإلغاء الخلافة.

ولم تزل هذه سنة الغرب معنا.. فالغرب هو الذي يدعم ويرعى بقاء الأنظمة المستبدة، ثم يُحاسبنا على أننا دول مستبدة ومتخلفة ولا ينضج فيها النظام الديمقراطي، ويأتي فلاسفته –وعملاؤه في الداخل- ليعطونا دروسا في الديمقراطية والنظم الحديثة، رغم أنهم نتاج هذه السلطات المستبدة التي فتحت لهم الصحف والجامعات ومراكز الأبحاث وقنوات التلفاز، وهم أنفسهم لم يدعموا أبدا أي حراك ديمقراطي ولم يُضبطوا متلبسين بالهجوم على المستبدين، وهم أنفسهم عند أي لحظة فارقة يصطفون إلى جوار الاستبداد ضد رغبة الشعوب.

(3) هل تحتاج بلادنا إلى التحرر أم الديمقراطية؟

إن أنظمة الاستبداد تثير في الناس أشواق الحرية والديمقراطية، ولكن هل يستطيع الحصول على الديمقراطية ضعيف؟!إن بعض الأنظمة تبخل على شعوبها بمجرد برلمان منتخب حتى هذه اللحظة، والأنظمة التي "تفضلت" على شعوبها ببرلمان إما أعطتهم برلمانا منزوع الصلاحيات أو برلمانا تصنعه هي بالتزوير، أي أن النظام في النهاية يزين نفسه ولا يفكر أبدا في أن يكون خادما للناس ومعبرا عنهم!

ولقد حاولت الحركات السياسية سلوك ما هو متاح فوجدت الطرق أمامها مغلقة، البرلمان مزور أو منزوع الصلاحيات أو يحل في العام مرتين حتى يرضى عنه الأمير أو الملك، الصحافة حكر على المنافقين، القضاء يعمل في خدمة السلطة، وحتى الثورات الشعبية التي تنفجر تقابل بحميم النيران كما هو في سوريا وليبيا أو بالانقلابات العسكرية كما هو في مصر. فإذا تسلل رئيس في ظروف استثنائية كمصدق في إيران ومرسي في مصر ومندريس وأربكان وأردوغان في تركيا حوصروا بالضغوط من كل جهة ثم دبرت عمليات الإطاحة بهم من السفارات الأجنبية.

فكيف تأتي الديمقراطية؟ ومن ذا الذي يأتينا بها؟!

لم يفلت من كل هذا سوى نموذجان: حماس في غزة وأردوغان في تركيا، ولولا أن لكليهما قوة مسلحة داخلية تدين بالولاء لهما ما أغنت عنهما الديمقراطية ولا أصوات الناس شيئا، ولكانا قد كررا مصائر مصدق ومندريس ومرسي.الواقع أننا نحتاج للتحرر لكي نستطيع –إن أردنا- حماية الديمقراطية، ديمقراطيتنا التي تعبر عنا ولا تخالف ديننا ولا قيمنا، أو إن أردنا صنعنا نموذجا آخر، فنحن أحرار ولنا حضارة زاهرة ونستطيع أن نبتكر من النماذج ما هو خير وأحسن لنا وللعالمين.

ولا يكون ذلك إلا إن تحررنا حقا وامتلكنا قرارنا.. ودون ذلك حروب ودماء وأهوال، وتلك هي سنة الدول عبر التاريخ، بما فيها تلك الدول التي تقهرنا الآن: لم تصل منها دولة إلى هذا المكان إلا بعدما حاربت وكافحت وتحررت.

(4) على الكتائب يُبْنَى الملك

هكذا قال شوقي:فَقُلْ لِبانٍ بقولٍ ركن مملكة .. على الكتائب يُبْنى الملك لا الكتب

ومن عجيب الاتفاق أنه قالها في مدح أتاتورك يوم أن ظنه بطلا إسلاميا يعيد تجديد الدولة العثمانية، فمدحه بقصيدته الشهيرة التي ألفها على الوزن والقافية لقصيدة أبي تمام في فتح عمورية (السيف أصدق إنباء من الكتب)، وكان مطلع قصيدة شوقي: الله أكبر كم في الفتح من عجب .. يا خالد الترك جدد خالد العرب

إن خلاصة التاريخ في التاريخ السياسي، وخلاصة التاريخ السياسي في تاريخ الحروب، وبالحروب وحدها تتغير موازين القوى في العالم، ومن الحروب وحدها تنشأ دول وتنهار دول، الحروب هي نهاية السطر في كل مملكة زائلة، وهي بداية السطر في كل دولة ناشئة.

وإن قوما يعيشون عصر الانقلابات العسكرية لهم أغنى الناس عن ضرب الأمثلة التاريخية، إذ التاريخ يُكتب على أجسادهم ومن دمائهم، وها قد انهار النموذج الوحيد الذي كان يتمسك به من لا يحبون مواجهة هذه الحقيقة: حقيقة بناء الدول بالسيف، ها قد انهار النموذج التركي، ورأى الناس كيف أن الجيش لا يحترم الشرعية ولا الديمقراطية، وكيف أن العالم من ورائه يأكل أصنامه التي عاش حياته يزينها ويروجها ويبيعها للزبائن المغفلين. ها قد صحح الانقلاب التركي وهما أريد له أن يروج، ويرى أصحاب التجارب كيف أن أردوغان لم ينقذه سوى قواته الخاصة التي تصدت للانقلاب واعتقلت الانقلابيين والتي تنفذ الآن حملة تطهير شاملة، وبهذا وحده يكون أردوغان قد تمكن.

ليس الأمر سهلا بأية حال، فخلف الانقلابيين نظام دولي يدافع عنهم الآن، وهو النظام الذي لا يسمح بالاستقلال الحقيقي لتركيا، وسنرى في الأيام القادمة أحد شيئين: إما استسلام أردوغان (وهو ما نرجو الله ألا يكون) أو دخول المواجهة مرحلة جديدة، مرحلة لها ثلاث خطوات أساسية: اغتيال أردوغان، العقوبات الاقتصادية على تركيا، الحرب والمواجهة.. مع محاولات مستمرة لإحداث اضطرابات أمنية وسياسية وعسكرية!

تلك الحرب التي إن انتصر فيها أردوغان كُتب السطر الأول من استقلال تركيا في التاريخ الحديث، وإن هُزِم فيها كُتب السطر الأخير من تجربة لم تنجح!

نشر في المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية

Published on July 22, 2016 06:56

July 21, 2016

صورة مختصرة لفهم تركيا: واقعها وأزماتها

في خضم التحليلات عن الشأن التركي، والتي لا شك ستصيب كثيرا من المتابعين بالتشوش لغزارتها وكثرتها، فكرنا في أن نضع خريطة عامة وصورة مختصرة تكون كالتمهيد لكل ما سواها من التحليلات، فالله المستعان.

أولا: جذور تاريخية

1. دخل جنس الترك في الإسلام مع فتوحات قتيبة بن مسلم الباهلي في العصر الأموي.

2. بزغ نجم الأتراك في التاريخ الإسلامي منذ التحول السياسي الذي صنعه الخليفة العباسي الثامن المعتصم بالله، إذ استكثر من اتخاذ الجند الأتراك بعدما شعر بأن ولاء العسكر الفارسي ليس خالصا له.

3. حمل القادة الأتراك عبء الجهاد وحققوا بطولات كبيرة، لكن لم تمض فترة طويلة إلا وسيطروا على الحكم وصار الخليفة في حكم الأسير التابع لهم فيما يُعرف بدولة الترك أو العصر العباسي الثاني.

4. ولكن ضعف الخلافة العام ووقوعها تحت سيطرة "البويهيين" (عسكريون شيعة، سيطروا على العراق وفارس وطبرستان) لم ينته إلا بوجود دولة سنية قوية تركية أيضا هي دولة السلاجقة.

5. حققت دولة السلاجقة إنجازات تاريخية عظيمة للمسلمين، أبرزها معركة ملاذ كرد في أواسط القرن الخامس الهجري، حيث استطاعت ولأول مرة أسر الإمبراطور البيزنطي، وحكمت مساحة هائلة تمتد من وسط آسيا وحتى أواسط الأناضول، وتشمل فارس والعراق والشام.

6. لما ضعفت الدولة السلجوقية انقسمت إلى أربعة أجزاء، كانت دولة سلاجقة الروم التي تعيش في الأناضول هي الأطول عمرا، وهي التي حققت إنجازات مهمة في التصدي للحملة الصليبية الأولى، ثم هي التي ولدت فيما بعد أقوى دول الترك قاطبة: الدولة العثمانية.

7. عند أواخر دولة سلاجقة الروم أعطى سلطانها لجد العثمانيين ولاية على مشارف الدولة البيزنطية، فقام هذا الأخير بواجب الجهاد خير قيام حتى لمع نجمه، وما إن اشتد ساعده حتى كانت دولة سلاجقة الروم تتهاوى، فورث قوتها وسيطر على أراضيها وبدأ وسلالته جهادهم الكبير الذي حقق حلم المسلمين المتأخر ثمانية قرون (فتح القسطنطينية)، ثم انساحت الدولة العثمانية تفتح الشرق الأوروبي حتى توقفت أمام أسوار فيينا، وتولت حماية المسلمين في أربعة جهات: شرقا ضد أوروبا وشمالا ضد الروس وجنوبا عند خليج العرب وعدن والهند ضد الإسبان والبرتغال (الذين بدأوا الالتفاف على العالم الإسلامي في عصر ما يعرف بالكشوف الجغرافية) وغربا في البحر المتوسط ضد مطامع أوروبا في الشمال الإفريقي.

8. وسقطت الدولة العثمانية الكبيرة بعد خمسة قرون وإنجازات ضخمة، وبعد مؤامرات كثيرة كان ختامها الحرب العالمية الأولى، وتصعيد طبقة عسكرية علمانية نفذت في تركيا أكثر عمليات التحول إلى الغرب شراسة وعنفا على يد مصطفى كمال أتاتورك الذي ألغى الخلافة واحتفظ بحدود تركيا الحالية ونزع الإسلام عن نظامها السياسي والاجتماعي.

وخلاصة هذا التاريخ أن الأتراك قوم لم ينقلهم من البداوة إلى الحضارة إلا الإسلام، ولا يعرفون فكرة ولا انتماء حقيقيا غيره، وهو انتماء عميق لم يستطع حتى أتاتورك محوه من النفوس بل صار جزءا من الهوية الذاتية للتركي وإن لم يكن يصلي أو يصوم أو يشرب الخمر، وشعارات الدولة العثمانية وكثير من عاداتها حاضرة بقوة حتى الآن. فالإسلام هو روح الأتراك وهويتهم العميقة التي تتجدد عند كل لحظة.

ثانيا: تاريخ تركيا المعاصر

1. بدأ الصراع في تركيا المعاصرة منذ ألغى أتاتورك الخلافة وانسحب بحدود السلطنة إلى حدود تركيا الحديثة ونفذ الحملة الشرسة لإخراج الإسلام من حياة الأتراك، وفي سبيل هذا سُفِكت دماء عشرات الآلاف من البشر، ومنذ تلك اللحظة اختفت تركيا من ساحة القوى الدولية واتخذت موقف السياسة المعتزلة المنكفأة على أحوالها الداخلية.

2. لكن موقع تركيا العجيب لا يسمح لمثل تركيا أن تكون معتزلة على الحقيقة، فتركيا تقع على:

- مضيق البسفور الذي هو المنفذ الوحيد للبحر الأسود إلى العالم، أي أن روسيا العظيمة الحجم لا تستطيع الوصول إلى المياه الدافئة (البحر المتوسط) إلا عبر البسفور، كما أن أحدا لا يستطيع غزو روسيا أو الوصول إلى ساحاتها العظيمة من طريق البحر إلا من البسفور. والبسفور يتلوه مضيق جوليبالي أيضا (والذي كان مركز الأسطول البحري العثماني)، وهما معا الطريق الذي لا بد أن تسلكه السفن ذهابا وإيابا من وإلى أوروبا.

- ملتقى البحار الأربعة: الأسود والمتوسط ومرمرة وإيجة، مما جعل اسطنبول تتمتع بحياة جغرافية طبيعية تجعلها المدينة الأنسب لتكون عاصمة العالم.

- ملتقى الصراع بين المشاريع الحضارية الكبرى، وبدا هذا في وقوع تركيا كخط النار الأول بين المعسكر الشرقي بقيادة الاتحاد السوفيتي والمعسكر الغربي بقيادة الأمريكان.

لكل هذا –وغيره مما لا مجال لذكره الآن- لم تستطع تركيا أن تنعزل، بل صارت جزءا من المعسكر الغربي والمخلب الأول له أمام الاتحاد السوفيتي، فدُعِمت دائما غربيا لتكون نموذجا للبلد التابع للغرب، وذلك من خلال إدخالها إلى الناتو وربطها بالاتفاقيات العسكرية والأمنية لكن بغير إدخالها إلى الاتحاد الأوروبي أو السوق الأوروبية المشتركة. ومنذ سقط الاتحاد السوفيتي أهمل الغرب تركيا إهمالا كاملا في هذه الملفات.

3. ما نفذه مصطفى كمال أتاتورك بتأسيس دولة قومية علمانية أنتج كثيرا من المشكلات الجوهرية في بنية الدولة؛ الأولى مع الإسلاميين، والثانية مع غير المحسوبين على القومية التركية كالأكراد والعلويين والجيوب الباقية من الأعراق الأخرى التي حفلت بها الدولة العثمانية. هذا فضلا عما ينتجه أي نظام عسكري من فساد واستبداد يصنع توترات عرقية ودينية واجتماعية، حتى وُصِف الشعب التركي بأنه "الأمة الغاضبة" كما هو عنوان دراسة الباحث التركي كيريم أوكتم.

4. كان الحل الأتاتوركي هو القهر والقمع بلا حدود، لكن ما إن ضعفت قبضة الأتاتوركية في مطلع الخمسينات وصارت تركيا نقطة صراع بين الشرق والغرب حتى صُنِع لتركيا نظام جديد: ديمقراطية وتعددية حزبية كمظهر من مظاهر تبعيتها للنظام الغربي لكن تحت هيمنة عسكرية تمنع وصول الإسلاميين أو تنقلب عليهم إذا وصلوا، وحيث أن الإسلام هو روح تركيا فقد عرفت تركيا بأنها بلد انقلاب كل عشر سنوات، إذ وقع فيها انقلاب 1960، ثم 1971، ثم 1980 (وهو الأكثر دموية) ثم صار يتأخر قليلا فجاء 1997 (بعد 17 سنة) ثم محاولة الانقلاب الأخيرة بعد 19 سنة (2016م). وفي كل انقلاب يعود الجيش لثكناته بعد ترتيب شأن السياسة بما يجعلها تحت الهيمنة العلمانية العسكرية.

5. وأما بالنسبة للمحسوبين على غير العرق التركي فقد كان الحل نفسه: القمع والقهر وتنفيذ المذابح والقصف التي تصل إلى مسمى حروب الإبادة، ولذلك ظلت المشكلة الكردية مشكلة مزمنة، إذ العقلية التركية القومية العلمانية لا تعترف مجرد اعتراف بكون أولئك يمثلون أقلية لها حقوق، ثم إن وجودهم في أطراف البلاد ساعد على مزيد من مظالمهم بارتكاب المذابح أو بحرمان هذه المناطق من التعليم والصناعات ووسائل الحياة، بما جعل الانقسام العرقي معبرا أيضا عن انقسام طبقي، فشاعت فيهم الحرف والمهن البسيطة، كما ترسخت لديهم قوة غضب مكتومة تبحث دائما عن الانفجار.

ويقال ذات الكلام وإن كان أخف وطأة على الصراع السني العلوي، ففي تركيا أقلية علوية كبيرة، ووصف الصراع بالسني العلوي أو وصفه بالمذهبية فيه تجوز كبير، لأن الطرف "السني" ليس إلا علمانيا، لكن الهوية الموروثة هي ما تجعله يسمى بالسني الحنفي.

فخلاصة التاريخ الحديث: أن تركيا تحولت إلى ساحة ملتهبة بين الاتجاهات الحضارية الإسلام والعلمانية، وداخل العلمانية بين الاشتراكية والرأسمالية، وسياسيا بين العسكر والديمقراطية، وعرقيا بين الأتراك والأكراد ومعهم بقية الطوائف، واجتماعيا بين طبقة الحكم المتنفذة والكائنة حول العسكر والنخبة المدنية العلمانية وبين الجماهير القروية البسيطة المتدينة. (وذلك أن سائر التصنيع في المرحلة الأتاتوركية وما بعدها تركز في المناطق المدنية كأنقرة واسطنبول).

ثالثا: المحيط التركي

كان الخطأ التاريخي للدولة العثمانية أنها لم تتعرب وظلت لغتها التركية، وقد انتبه مفكروها لهذا الخطأ في مرحلة غروب الدولة وكيف أنهم لم يستطيعوا كسب ولاء الشعوب المفتوحة في أوروبا الشرقية كما فعل العرب، وكانت نداءات المصلحين في اللحظات الأخيرة هو ضرورة تعرب الدولة العثمانية لكن كان الانهيار أسرع.

ومن آثار هذا أن المحيط التركي كله كان معاديا لتركيا، بعض ذلك موروث من العثمانيين وبعضه من فترة القومية الأتاتوركية، فجورجيا وأرمينيا وروسيا وبلغاريا واليونان تحتفظ بعلاقات عدائية مع تركيا الحديثة منذ زمن العثمانيين، فلما جاءت حقبة الدولة القومية زادت على ذلك عداوة العراق وسوريا (اللتان نشأت فيهما دولة قومية عربية تعادي الأتراك كذلك)، وأما إيران فهي تجمع العداوتين: العداوة القديمة منذ العهد الصفوي وهي العداوة التي زادت بتمكن ورسوخ المذهب الشيعي، والعداوة الحديثة القومية التي ترفع شعار القومية الفارسية أمام القومية التركية.

ولهذا فإن صانع السياسة التركي العلمانية لا يجد أمامه أي عمق استراتيجي لتركيا، ومن هنا قامت نظرية أحمد داود أوغلو على "تصفير المشاكل" ومحاولة تجاوز العداوات القائمة بإنشاء شبكات من المصالح الاقتصادية وما أمكن من العلاقات الثقافية لا سيما وقد جاء في المرحلة التي أهمل فيها الغرب تركيا تماما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.

ليس هذا فحسب، بل إن المحيط التركي زاخر بالملفات الساخنة المستعدة للانفجار، فعند الحدود التركية تتركز مشكلات الأقليات والطوائف والعرقيات التي لطالما اضطهدت وأهينت في العصر الأتاتوركي، وأبرزهم الأكراد والعلويين، مما يجعل البيئة السياسية بيئة خصبة لصناعة المشكلات، إذ تستطيع الأطراف الدولية بقليل من المال والسلاح وربما بعض الدعم السياسي خلق مشكلة عويصة لصانع السياسة التركي. وقد حاول حزب العدالة والتنمية أن يخفف من هذه المشكلات ونجح في هذا كثيرا، إلا أن وجود أزمات تاريخية عميقة جعل من السهل تجدد هذه النزاعات والمشكلات بمجرد وصول المال الإماراتي والسلاح الروسي وبعض الدعم السياسي الغربي للحركات الانفصالية الكردية.

لهذا كله فإن صورة الأوضاع التركية هي من أصعب وأعقد ما يمكن أن يقابل صانع السياسة، لا سيما إن كان إسلاميا تحدوه أشواق العثمانيين فيقابله واقعه الضعيف أمام القوى الكبرى، تحدوه أشواق أن يتفرغ للتأسيس والنهضة ولا يسمح له الموقع الجغرافي وما يفرضه من تحديات سياسية لا بعزلة ولا تفرغ، ينحو إلى الانسجام الداخلي فتقابله التوترات والأزمات العرقية والمذهبية والفكرية وتراث أتاتورك العلماني القومي، يريد أن يتخذ لنفسه قاعدة جماهيرية من الإسلاميين لكن بغير أو برغم وجود قوة العسكر العلماني المتأهب، يحاول صناعة عمق استراتيجي له لكن يصطدم بحدود معادية وعندها بيئة متوترة.

ولهذا كله نقول: إن المعركة في تركيا قد بدأت ولم تنته، وإن كانت تركيا الآن في وضع جديد تماما، فهذا هو أول انقلاب فاشل على سلطة مدنية، وهذه هي أول سلطة مدنية استطاعت أن تمتلك من القوة ما تؤسس به لعهد جديد.

نشر في ساسة بوست

أولا: جذور تاريخية

1. دخل جنس الترك في الإسلام مع فتوحات قتيبة بن مسلم الباهلي في العصر الأموي.

2. بزغ نجم الأتراك في التاريخ الإسلامي منذ التحول السياسي الذي صنعه الخليفة العباسي الثامن المعتصم بالله، إذ استكثر من اتخاذ الجند الأتراك بعدما شعر بأن ولاء العسكر الفارسي ليس خالصا له.

3. حمل القادة الأتراك عبء الجهاد وحققوا بطولات كبيرة، لكن لم تمض فترة طويلة إلا وسيطروا على الحكم وصار الخليفة في حكم الأسير التابع لهم فيما يُعرف بدولة الترك أو العصر العباسي الثاني.

4. ولكن ضعف الخلافة العام ووقوعها تحت سيطرة "البويهيين" (عسكريون شيعة، سيطروا على العراق وفارس وطبرستان) لم ينته إلا بوجود دولة سنية قوية تركية أيضا هي دولة السلاجقة.

5. حققت دولة السلاجقة إنجازات تاريخية عظيمة للمسلمين، أبرزها معركة ملاذ كرد في أواسط القرن الخامس الهجري، حيث استطاعت ولأول مرة أسر الإمبراطور البيزنطي، وحكمت مساحة هائلة تمتد من وسط آسيا وحتى أواسط الأناضول، وتشمل فارس والعراق والشام.

6. لما ضعفت الدولة السلجوقية انقسمت إلى أربعة أجزاء، كانت دولة سلاجقة الروم التي تعيش في الأناضول هي الأطول عمرا، وهي التي حققت إنجازات مهمة في التصدي للحملة الصليبية الأولى، ثم هي التي ولدت فيما بعد أقوى دول الترك قاطبة: الدولة العثمانية.

7. عند أواخر دولة سلاجقة الروم أعطى سلطانها لجد العثمانيين ولاية على مشارف الدولة البيزنطية، فقام هذا الأخير بواجب الجهاد خير قيام حتى لمع نجمه، وما إن اشتد ساعده حتى كانت دولة سلاجقة الروم تتهاوى، فورث قوتها وسيطر على أراضيها وبدأ وسلالته جهادهم الكبير الذي حقق حلم المسلمين المتأخر ثمانية قرون (فتح القسطنطينية)، ثم انساحت الدولة العثمانية تفتح الشرق الأوروبي حتى توقفت أمام أسوار فيينا، وتولت حماية المسلمين في أربعة جهات: شرقا ضد أوروبا وشمالا ضد الروس وجنوبا عند خليج العرب وعدن والهند ضد الإسبان والبرتغال (الذين بدأوا الالتفاف على العالم الإسلامي في عصر ما يعرف بالكشوف الجغرافية) وغربا في البحر المتوسط ضد مطامع أوروبا في الشمال الإفريقي.

8. وسقطت الدولة العثمانية الكبيرة بعد خمسة قرون وإنجازات ضخمة، وبعد مؤامرات كثيرة كان ختامها الحرب العالمية الأولى، وتصعيد طبقة عسكرية علمانية نفذت في تركيا أكثر عمليات التحول إلى الغرب شراسة وعنفا على يد مصطفى كمال أتاتورك الذي ألغى الخلافة واحتفظ بحدود تركيا الحالية ونزع الإسلام عن نظامها السياسي والاجتماعي.

وخلاصة هذا التاريخ أن الأتراك قوم لم ينقلهم من البداوة إلى الحضارة إلا الإسلام، ولا يعرفون فكرة ولا انتماء حقيقيا غيره، وهو انتماء عميق لم يستطع حتى أتاتورك محوه من النفوس بل صار جزءا من الهوية الذاتية للتركي وإن لم يكن يصلي أو يصوم أو يشرب الخمر، وشعارات الدولة العثمانية وكثير من عاداتها حاضرة بقوة حتى الآن. فالإسلام هو روح الأتراك وهويتهم العميقة التي تتجدد عند كل لحظة.

ثانيا: تاريخ تركيا المعاصر

1. بدأ الصراع في تركيا المعاصرة منذ ألغى أتاتورك الخلافة وانسحب بحدود السلطنة إلى حدود تركيا الحديثة ونفذ الحملة الشرسة لإخراج الإسلام من حياة الأتراك، وفي سبيل هذا سُفِكت دماء عشرات الآلاف من البشر، ومنذ تلك اللحظة اختفت تركيا من ساحة القوى الدولية واتخذت موقف السياسة المعتزلة المنكفأة على أحوالها الداخلية.

2. لكن موقع تركيا العجيب لا يسمح لمثل تركيا أن تكون معتزلة على الحقيقة، فتركيا تقع على:

- مضيق البسفور الذي هو المنفذ الوحيد للبحر الأسود إلى العالم، أي أن روسيا العظيمة الحجم لا تستطيع الوصول إلى المياه الدافئة (البحر المتوسط) إلا عبر البسفور، كما أن أحدا لا يستطيع غزو روسيا أو الوصول إلى ساحاتها العظيمة من طريق البحر إلا من البسفور. والبسفور يتلوه مضيق جوليبالي أيضا (والذي كان مركز الأسطول البحري العثماني)، وهما معا الطريق الذي لا بد أن تسلكه السفن ذهابا وإيابا من وإلى أوروبا.

- ملتقى البحار الأربعة: الأسود والمتوسط ومرمرة وإيجة، مما جعل اسطنبول تتمتع بحياة جغرافية طبيعية تجعلها المدينة الأنسب لتكون عاصمة العالم.

- ملتقى الصراع بين المشاريع الحضارية الكبرى، وبدا هذا في وقوع تركيا كخط النار الأول بين المعسكر الشرقي بقيادة الاتحاد السوفيتي والمعسكر الغربي بقيادة الأمريكان.

لكل هذا –وغيره مما لا مجال لذكره الآن- لم تستطع تركيا أن تنعزل، بل صارت جزءا من المعسكر الغربي والمخلب الأول له أمام الاتحاد السوفيتي، فدُعِمت دائما غربيا لتكون نموذجا للبلد التابع للغرب، وذلك من خلال إدخالها إلى الناتو وربطها بالاتفاقيات العسكرية والأمنية لكن بغير إدخالها إلى الاتحاد الأوروبي أو السوق الأوروبية المشتركة. ومنذ سقط الاتحاد السوفيتي أهمل الغرب تركيا إهمالا كاملا في هذه الملفات.

3. ما نفذه مصطفى كمال أتاتورك بتأسيس دولة قومية علمانية أنتج كثيرا من المشكلات الجوهرية في بنية الدولة؛ الأولى مع الإسلاميين، والثانية مع غير المحسوبين على القومية التركية كالأكراد والعلويين والجيوب الباقية من الأعراق الأخرى التي حفلت بها الدولة العثمانية. هذا فضلا عما ينتجه أي نظام عسكري من فساد واستبداد يصنع توترات عرقية ودينية واجتماعية، حتى وُصِف الشعب التركي بأنه "الأمة الغاضبة" كما هو عنوان دراسة الباحث التركي كيريم أوكتم.

4. كان الحل الأتاتوركي هو القهر والقمع بلا حدود، لكن ما إن ضعفت قبضة الأتاتوركية في مطلع الخمسينات وصارت تركيا نقطة صراع بين الشرق والغرب حتى صُنِع لتركيا نظام جديد: ديمقراطية وتعددية حزبية كمظهر من مظاهر تبعيتها للنظام الغربي لكن تحت هيمنة عسكرية تمنع وصول الإسلاميين أو تنقلب عليهم إذا وصلوا، وحيث أن الإسلام هو روح تركيا فقد عرفت تركيا بأنها بلد انقلاب كل عشر سنوات، إذ وقع فيها انقلاب 1960، ثم 1971، ثم 1980 (وهو الأكثر دموية) ثم صار يتأخر قليلا فجاء 1997 (بعد 17 سنة) ثم محاولة الانقلاب الأخيرة بعد 19 سنة (2016م). وفي كل انقلاب يعود الجيش لثكناته بعد ترتيب شأن السياسة بما يجعلها تحت الهيمنة العلمانية العسكرية.

5. وأما بالنسبة للمحسوبين على غير العرق التركي فقد كان الحل نفسه: القمع والقهر وتنفيذ المذابح والقصف التي تصل إلى مسمى حروب الإبادة، ولذلك ظلت المشكلة الكردية مشكلة مزمنة، إذ العقلية التركية القومية العلمانية لا تعترف مجرد اعتراف بكون أولئك يمثلون أقلية لها حقوق، ثم إن وجودهم في أطراف البلاد ساعد على مزيد من مظالمهم بارتكاب المذابح أو بحرمان هذه المناطق من التعليم والصناعات ووسائل الحياة، بما جعل الانقسام العرقي معبرا أيضا عن انقسام طبقي، فشاعت فيهم الحرف والمهن البسيطة، كما ترسخت لديهم قوة غضب مكتومة تبحث دائما عن الانفجار.

ويقال ذات الكلام وإن كان أخف وطأة على الصراع السني العلوي، ففي تركيا أقلية علوية كبيرة، ووصف الصراع بالسني العلوي أو وصفه بالمذهبية فيه تجوز كبير، لأن الطرف "السني" ليس إلا علمانيا، لكن الهوية الموروثة هي ما تجعله يسمى بالسني الحنفي.

فخلاصة التاريخ الحديث: أن تركيا تحولت إلى ساحة ملتهبة بين الاتجاهات الحضارية الإسلام والعلمانية، وداخل العلمانية بين الاشتراكية والرأسمالية، وسياسيا بين العسكر والديمقراطية، وعرقيا بين الأتراك والأكراد ومعهم بقية الطوائف، واجتماعيا بين طبقة الحكم المتنفذة والكائنة حول العسكر والنخبة المدنية العلمانية وبين الجماهير القروية البسيطة المتدينة. (وذلك أن سائر التصنيع في المرحلة الأتاتوركية وما بعدها تركز في المناطق المدنية كأنقرة واسطنبول).

ثالثا: المحيط التركي

كان الخطأ التاريخي للدولة العثمانية أنها لم تتعرب وظلت لغتها التركية، وقد انتبه مفكروها لهذا الخطأ في مرحلة غروب الدولة وكيف أنهم لم يستطيعوا كسب ولاء الشعوب المفتوحة في أوروبا الشرقية كما فعل العرب، وكانت نداءات المصلحين في اللحظات الأخيرة هو ضرورة تعرب الدولة العثمانية لكن كان الانهيار أسرع.

ومن آثار هذا أن المحيط التركي كله كان معاديا لتركيا، بعض ذلك موروث من العثمانيين وبعضه من فترة القومية الأتاتوركية، فجورجيا وأرمينيا وروسيا وبلغاريا واليونان تحتفظ بعلاقات عدائية مع تركيا الحديثة منذ زمن العثمانيين، فلما جاءت حقبة الدولة القومية زادت على ذلك عداوة العراق وسوريا (اللتان نشأت فيهما دولة قومية عربية تعادي الأتراك كذلك)، وأما إيران فهي تجمع العداوتين: العداوة القديمة منذ العهد الصفوي وهي العداوة التي زادت بتمكن ورسوخ المذهب الشيعي، والعداوة الحديثة القومية التي ترفع شعار القومية الفارسية أمام القومية التركية.

ولهذا فإن صانع السياسة التركي العلمانية لا يجد أمامه أي عمق استراتيجي لتركيا، ومن هنا قامت نظرية أحمد داود أوغلو على "تصفير المشاكل" ومحاولة تجاوز العداوات القائمة بإنشاء شبكات من المصالح الاقتصادية وما أمكن من العلاقات الثقافية لا سيما وقد جاء في المرحلة التي أهمل فيها الغرب تركيا تماما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.

ليس هذا فحسب، بل إن المحيط التركي زاخر بالملفات الساخنة المستعدة للانفجار، فعند الحدود التركية تتركز مشكلات الأقليات والطوائف والعرقيات التي لطالما اضطهدت وأهينت في العصر الأتاتوركي، وأبرزهم الأكراد والعلويين، مما يجعل البيئة السياسية بيئة خصبة لصناعة المشكلات، إذ تستطيع الأطراف الدولية بقليل من المال والسلاح وربما بعض الدعم السياسي خلق مشكلة عويصة لصانع السياسة التركي. وقد حاول حزب العدالة والتنمية أن يخفف من هذه المشكلات ونجح في هذا كثيرا، إلا أن وجود أزمات تاريخية عميقة جعل من السهل تجدد هذه النزاعات والمشكلات بمجرد وصول المال الإماراتي والسلاح الروسي وبعض الدعم السياسي الغربي للحركات الانفصالية الكردية.

لهذا كله فإن صورة الأوضاع التركية هي من أصعب وأعقد ما يمكن أن يقابل صانع السياسة، لا سيما إن كان إسلاميا تحدوه أشواق العثمانيين فيقابله واقعه الضعيف أمام القوى الكبرى، تحدوه أشواق أن يتفرغ للتأسيس والنهضة ولا يسمح له الموقع الجغرافي وما يفرضه من تحديات سياسية لا بعزلة ولا تفرغ، ينحو إلى الانسجام الداخلي فتقابله التوترات والأزمات العرقية والمذهبية والفكرية وتراث أتاتورك العلماني القومي، يريد أن يتخذ لنفسه قاعدة جماهيرية من الإسلاميين لكن بغير أو برغم وجود قوة العسكر العلماني المتأهب، يحاول صناعة عمق استراتيجي له لكن يصطدم بحدود معادية وعندها بيئة متوترة.

ولهذا كله نقول: إن المعركة في تركيا قد بدأت ولم تنته، وإن كانت تركيا الآن في وضع جديد تماما، فهذا هو أول انقلاب فاشل على سلطة مدنية، وهذه هي أول سلطة مدنية استطاعت أن تمتلك من القوة ما تؤسس به لعهد جديد.

نشر في ساسة بوست

Published on July 21, 2016 22:48

July 18, 2016

ماذا نتعلم من محاولة الانقلاب التركي الفاشلة

لا شك أن ما وقع حافل بالدروس، وكلٌّ يغني على ليلاه، ونحن أصحاب ليلى الثورة التي تنازع الفشل وتريد أن تعود مرة أخرى، وما ذلك على الله ببعيد. لذا فالدروس التي تخصنا غير التي قد ينتبه لها غيرنا.

هل نحتاج بكاءً على اللبن المسكوب؟

إن بعض البكاء مفيد، ونحن في ظل المشهد التركي يجب أن نبكي على عدد من الأمور، أهمها ثلاثة:

1. أن قيادات الثورة المصرية اعتقلت بأدنى وأهون مجهود، حتى أن الانقلابيين لم يفكروا في قتلهم ولم يتوقعوا منهم مقاومة، لذلك بُنِيَت خطة الانقلاب على اعتقالهم ومحاكمتهم. وعلى رأسهم الرئيس مرسي الذي كان يمكنه الاحتماء بأنصاره، لكنه فضَّل أن يكون الأسير الصامد على أن يكون قائد المعركة، ونعم إن الأسير الصامد خير من المستسلم الخائن إلا أن الفارق ضخم بينه وبين قائد المعركة.

2. أن الانقلاب كان يجري علانية أمام الجميع عبر الإعلام المسعور الذي ينادي بالانقلاب العسكري، بحركة تمرد، بتحذير هادئ قبل أسبوع من الانقلاب، ببيان يمهل الأطراف ليومين، بل إن السيسي ذهب إلى مرسي في القصر اليوم التالي على بيان الـ (48 ساعة) ولم يتوقع أن يُقتل أو يُعتقل!! وأشد من هذا أنه دعا الكتاتني ليكون حاضرا لمشهد ترتيب ما بعد مرسي قبل الإعلان عن الانقلاب ليلة 3 يوليو!

كل هذا لم يقابله تحرك جادٌّ لمواجهة الانقلاب، بل ظل الذي يُرَوَّج بين أنصار الرئيس أن الجيش مع الشرعية حتى لحظة إعلان الانقلاب، ما جعل الجموع الهائلة التي كانت قادرة على حسم أي معركة في حكم المشلول.

3. أن الثورة حافظت على سلميتها، واستسلمت للخطاب الإعلامي التضليلي الذي يضعها في الركن الذي تريده السلطة، ركن المستسلم لمؤسساتها العسكرية والأمنية والإعلامية والقضائية، ولو أن الثورة قررت المقاومة وتعاملت بجد مع إنشاء جهاز أمني وحماية خاصة للرئيس ولقيادات الثورة فضلا عن مجموعات تستطيع استهداف الذين يمثلون خطرا عليها ولو بالاعتقال والحبس.. لكان الحال غير الحال تماما!

ماذا نتعلم من الانقلابيين؟

بالإمكان أن نسرف في البكاء على اللبن المسكوب، لكن ليس هذا منهج من يريد العمل، ولذلك نخرج من البكاء إلى الفداء، ومن ساحة اليأس إلى قاعدة الدرس.

لقد كُشِفَتْ بعض مراسلات الانقلابيين، وأهم ما نستفيده من هذا هو:

1. اختيار الهدف: فأول ما ابتدأوا به مهاجمة مقرات أردغان بطاقة عددية كبيرة مع الأمر الواضح باعتقاله أو قتله، ثم وضعوا في قائمة الأهداف كافة الموالين له من شخصيات تشغل مواقع حساسة أو أجهزة تابعة له: رئيس الأركان، قائد الجيش الأول، رئيس المخابرات بالإضافة إلى مقر المخابرات ومقر القوات الخاصة (الموالية لأردوغان) ومقرات الشرطة ثم البلديات التابعة لحزب العدالة والتنمية. ويتوازى هذا مع: قطع الاتصالات والسيطرة على التليفزيون الرسمي ومحاصرة مطار أتاتورك والسيطرة على مركز إدارة الأزمات.

والسؤال هنا، وهو المطلوب، هل تملك الحركة الثورية قائمة بالشخصيات والأهداف التي ينبغي السيطرة عليها أو حتى إشغالها في اللحظات الأولى من موجة ثورية؟ أم أن الحراك الثوري سيظل يخرج ليموت في الشوارع مراهنا على المشهد الذي لم ولن يتكرر: مشهد يناير 2011م؟!

2. اختيار التوقيت: لا يسهر الناس في تركيا، فإذا صليت العشاء وخرجت من المسجد رأيت الشوارع قد خلت من الناس، والإجازة الأسبوعية هنا السبت والأحد، وقد كان المقرر أن يبدأ الانقلاب الساعة الثالثة فجر السبت ويُعلن عنه في السادسة صباح السبت، أي أن الوقت كان في أضعف لحظات عمل جهاز الدولة الإداري، وفي أقل أوقات الحركة بالنسبة للشارع التركي في اليوم وفي الأسبوع.

ونفس هذا الوقت كان فيه أردوغان يقضي إجازته في مارمريس بعيدا عن أنقرة أو اسطنبول، ويُتوقع أن غالبية الشخصيات الإدارية المهمة تستعد لإجازتها الأسبوعية أو قد بدأتها بالفعل بعد انتهاء العمل يوم الجمعة.

والسؤال هنا، وهو المطلوب، هل ترتب الحركة الثورية لفعاليتها الجماهيرية أو حراكها النوعي في توقيت يراعي حالة الجهاز الأمني والعسكري ويضغط عليه أم يقتصر الأمر على تواريخ الذكريات التي صارت تواريخ مذابح أيضا!

3. الحسم الكامل: إن الانقلابات هي الوجه الآخر للثورات، وحديث الانقلابات والثورات هو في الحقيقة حديث الحرب نفسه، حيث لا يكسب طرف إلا بمقدار ما يخسر الآخر، وأي تهاون مع العدو قد يساوي انقلاب نتيجة الحرب كلها. وهذا ما فعلته سائر الانقلابات الثورات الناجحة عبر التاريخ، وهو ما فعله بنا السيسي كذلك.

كانت الأوامر باعتقال أردوغان أو قتله في الحال، قصف مقره ثلاث مرات واقتحمته قوة مكونة من 40 جنديا، وبإطلاق النار عند أي محاولة مقاومة من الشرطة، وقُصِف مبنى المخابرات ومقر القوات الخاصة، وكسرت الطائرات الحربية حاجز الصوت، ومات في الليلة الأولى مئاتٌ إما بالرصاص أو بدهس الدبابات والمدرعات.. وكان لدى الكل أوامر بإطلاق النار.

ولأن الجميع يعرف أنها ضربة واحدة: حياة أو موت، فلقد كان فشل جزء بسيط من الخطة (اغتيال أردوغان) يساوي أن يفكر بعض من لم ينكشفوا بعد في التراجع وإعادة التموضع، وهو ما أدى إلى مزيد من تدهور الخطة وفشلها.

ماذا نتعلم من أردوغان وأنصاره؟

1. القيادة رأس الثورة: إن لحظة ظهور أردوغان حيا طليقا هي لحظة إعلان أن الانقلاب لم ينجح (بعد)، فهي لحظة بداية المعركة، وكانت لحظة نجاح الانقلاب هي اللحظة التي سيظهر فيها أسيرا أو قتيلا، كما أن لحظة الإجهاز التام على الإنقلاب هي لحظة إظهارهم قادة الانقلاب مقيدين يُساقون إلى الاعتقال!

لحظة ظهور أردوغان حرا طليقا هي اللحظة التي تبعتها كل المواقف السياسية أو الميدانية، ورغم أن بن علي يلدرم ظهر قبله في اتصال هاتفي إلا أن ظهوره لم يكن ذا قيمة مؤثرة، فالحق أن الشعوب تسمع للزعماء لا لمجرد من يتولون المناصب العليا.

من بعد لحظة ظهور أردوغان ظهرت بيانات الآخرين بما فيهم المعارضة السياسية (هذه المعارضة ظلت طوال سنين وحتى أشهر ماضية تلمح للجيش بالتدخل!)، وهي تلك اللحظة التي ألقت الخوف في قلوب بعض الانقلابيين فتراجعوا فازداد الأمر ارتباكا وتدهورا.

2. قرار المواجهة: لو ظهر أردوغان لمجرد أن يشرح أو يقترح حلا أو يدعو لوساطة أو يعلن موافقته على اقتراح لما حصَّل شيئا شعبيا كبيرا، لكن ظهوره كان قصيرا وواضحا وحازما: الدبابات التي في الشوارع لا تتبع الشعب، يجب تحرير المطارات، هذه محاولة انقلابية وكل المشاركين فيها سيدفعون الثمن، على الشعب النزول إلى الشوارع والميادين وتحرير مطار أتاتورك.. هذه العبارات القصيرة (والتي لم تخل من عبارات عاطفية كالحديث عن محاولة قتله وقصف مكانه) هي التي نقلت الشعب من موقع المشاهد المشلول الذي لا يدري ماذا يحدث إلى موقع الفاعل المتحرك المبادر المهاجم. قبل هذا التوضيح لزم الناس بيوتهم يترقبون ويتخوفون، ولا يدرون هل هذه الدبابات التي في الشارع انقلاب أم هي تابعة للرئاسة لإجهاض الانقلاب، وإن كانت هذا أو ذاك فماذا يكون دورهم الآن.

قرار المواجهة هذا حرك الناس والطاقات جميعا، رسائل تصل من وازرة الاتصال إلى هواتف المواطنين تدعوهم للنزول، وزارة الأوقاف عممت على المؤذنين والأئمة فتح المساجد وإعلان التكبيرات، بلديات حركت سيارات المطافئ والنظافة لتحاصر ثكنات عسكرية أو لتقطع طرق إمدادت عسكرية أو لتقتحم مدارج طائرات في قواعد جوية [وكل هذا صنع شللا في حركة الانقلابيين] وأناس يحاصرون الدبابات أو يغلقون الطرق بسياراتهم وأنفسهم أمامها أو أمام أي حركة من قاعدة عسكرية.

هذا كله وغيره ما كان ليحدث لولا أن الناس وصل إليهم قرار المواجهة، فصار كلهم يبدع بما استطاع!

3. القوات الخاصة: لم يكن ممكنا حماية أردوغان ولا إنقاذه (وإنقاذ البلاد كلها من ورائه) لولا أولئك الذين اصطنعهم وكسب ولاءهم من المسلحين، مهما كان عدد الشعب في الشوارع والميادين فإنهم لا يصمدون أمام الرصاص والقذائف المنهمرة عليهم من المدرعات والدبابات والطائرات، هؤلاء القوات الخاصة منهم من كان في مقراته يصد هجوم الانقلابيين ومنهم من خرجوا إلى الشوارع يواجهون جنود الجيش بالرصاص والتسليح الخفيف، ومنهم سيارات كانت تمشي في الشوارع تدعو الناس إلى النزول وتعدهم بإمدادهم بالأسلحة.

عند لحظة المواجهة المسلحة يكون المشهد قد اعتدل واتزن، صارت القوة أمام قوة، فكيف بقوة تحرص على المواجهة يقودها زعيم ما زال يسير الأمور ويتكرر ظهوره مقابل قوة قد ساد الارتباك صفوفها ووجدت نفسها أمام وضع لم تكن تتوقعه ميدانيا وسياسيا؟!

وأثناء كتابة هذه السطور صدر تصريح يقول بالتفكير في صدور قانون بتسليح الشعب لمواجهة مثل هذه الأوضاع فيما بعد، ولو صدر هذا القرار فسيكون تاريخ استقلال تركيا الحقيقي. فالشعوب المسلحة هي التي لا يحكمها استبداد ولا يقهرها احتلال.

لم تنته الدروس بعد، ولنا بإذن الله وقفات أخرى قريبة

نشر في المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية

هل نحتاج بكاءً على اللبن المسكوب؟

إن بعض البكاء مفيد، ونحن في ظل المشهد التركي يجب أن نبكي على عدد من الأمور، أهمها ثلاثة:

1. أن قيادات الثورة المصرية اعتقلت بأدنى وأهون مجهود، حتى أن الانقلابيين لم يفكروا في قتلهم ولم يتوقعوا منهم مقاومة، لذلك بُنِيَت خطة الانقلاب على اعتقالهم ومحاكمتهم. وعلى رأسهم الرئيس مرسي الذي كان يمكنه الاحتماء بأنصاره، لكنه فضَّل أن يكون الأسير الصامد على أن يكون قائد المعركة، ونعم إن الأسير الصامد خير من المستسلم الخائن إلا أن الفارق ضخم بينه وبين قائد المعركة.

2. أن الانقلاب كان يجري علانية أمام الجميع عبر الإعلام المسعور الذي ينادي بالانقلاب العسكري، بحركة تمرد، بتحذير هادئ قبل أسبوع من الانقلاب، ببيان يمهل الأطراف ليومين، بل إن السيسي ذهب إلى مرسي في القصر اليوم التالي على بيان الـ (48 ساعة) ولم يتوقع أن يُقتل أو يُعتقل!! وأشد من هذا أنه دعا الكتاتني ليكون حاضرا لمشهد ترتيب ما بعد مرسي قبل الإعلان عن الانقلاب ليلة 3 يوليو!

كل هذا لم يقابله تحرك جادٌّ لمواجهة الانقلاب، بل ظل الذي يُرَوَّج بين أنصار الرئيس أن الجيش مع الشرعية حتى لحظة إعلان الانقلاب، ما جعل الجموع الهائلة التي كانت قادرة على حسم أي معركة في حكم المشلول.

3. أن الثورة حافظت على سلميتها، واستسلمت للخطاب الإعلامي التضليلي الذي يضعها في الركن الذي تريده السلطة، ركن المستسلم لمؤسساتها العسكرية والأمنية والإعلامية والقضائية، ولو أن الثورة قررت المقاومة وتعاملت بجد مع إنشاء جهاز أمني وحماية خاصة للرئيس ولقيادات الثورة فضلا عن مجموعات تستطيع استهداف الذين يمثلون خطرا عليها ولو بالاعتقال والحبس.. لكان الحال غير الحال تماما!

ماذا نتعلم من الانقلابيين؟

بالإمكان أن نسرف في البكاء على اللبن المسكوب، لكن ليس هذا منهج من يريد العمل، ولذلك نخرج من البكاء إلى الفداء، ومن ساحة اليأس إلى قاعدة الدرس.

لقد كُشِفَتْ بعض مراسلات الانقلابيين، وأهم ما نستفيده من هذا هو:

1. اختيار الهدف: فأول ما ابتدأوا به مهاجمة مقرات أردغان بطاقة عددية كبيرة مع الأمر الواضح باعتقاله أو قتله، ثم وضعوا في قائمة الأهداف كافة الموالين له من شخصيات تشغل مواقع حساسة أو أجهزة تابعة له: رئيس الأركان، قائد الجيش الأول، رئيس المخابرات بالإضافة إلى مقر المخابرات ومقر القوات الخاصة (الموالية لأردوغان) ومقرات الشرطة ثم البلديات التابعة لحزب العدالة والتنمية. ويتوازى هذا مع: قطع الاتصالات والسيطرة على التليفزيون الرسمي ومحاصرة مطار أتاتورك والسيطرة على مركز إدارة الأزمات.

والسؤال هنا، وهو المطلوب، هل تملك الحركة الثورية قائمة بالشخصيات والأهداف التي ينبغي السيطرة عليها أو حتى إشغالها في اللحظات الأولى من موجة ثورية؟ أم أن الحراك الثوري سيظل يخرج ليموت في الشوارع مراهنا على المشهد الذي لم ولن يتكرر: مشهد يناير 2011م؟!

2. اختيار التوقيت: لا يسهر الناس في تركيا، فإذا صليت العشاء وخرجت من المسجد رأيت الشوارع قد خلت من الناس، والإجازة الأسبوعية هنا السبت والأحد، وقد كان المقرر أن يبدأ الانقلاب الساعة الثالثة فجر السبت ويُعلن عنه في السادسة صباح السبت، أي أن الوقت كان في أضعف لحظات عمل جهاز الدولة الإداري، وفي أقل أوقات الحركة بالنسبة للشارع التركي في اليوم وفي الأسبوع.

ونفس هذا الوقت كان فيه أردوغان يقضي إجازته في مارمريس بعيدا عن أنقرة أو اسطنبول، ويُتوقع أن غالبية الشخصيات الإدارية المهمة تستعد لإجازتها الأسبوعية أو قد بدأتها بالفعل بعد انتهاء العمل يوم الجمعة.

والسؤال هنا، وهو المطلوب، هل ترتب الحركة الثورية لفعاليتها الجماهيرية أو حراكها النوعي في توقيت يراعي حالة الجهاز الأمني والعسكري ويضغط عليه أم يقتصر الأمر على تواريخ الذكريات التي صارت تواريخ مذابح أيضا!

3. الحسم الكامل: إن الانقلابات هي الوجه الآخر للثورات، وحديث الانقلابات والثورات هو في الحقيقة حديث الحرب نفسه، حيث لا يكسب طرف إلا بمقدار ما يخسر الآخر، وأي تهاون مع العدو قد يساوي انقلاب نتيجة الحرب كلها. وهذا ما فعلته سائر الانقلابات الثورات الناجحة عبر التاريخ، وهو ما فعله بنا السيسي كذلك.

كانت الأوامر باعتقال أردوغان أو قتله في الحال، قصف مقره ثلاث مرات واقتحمته قوة مكونة من 40 جنديا، وبإطلاق النار عند أي محاولة مقاومة من الشرطة، وقُصِف مبنى المخابرات ومقر القوات الخاصة، وكسرت الطائرات الحربية حاجز الصوت، ومات في الليلة الأولى مئاتٌ إما بالرصاص أو بدهس الدبابات والمدرعات.. وكان لدى الكل أوامر بإطلاق النار.

ولأن الجميع يعرف أنها ضربة واحدة: حياة أو موت، فلقد كان فشل جزء بسيط من الخطة (اغتيال أردوغان) يساوي أن يفكر بعض من لم ينكشفوا بعد في التراجع وإعادة التموضع، وهو ما أدى إلى مزيد من تدهور الخطة وفشلها.

ماذا نتعلم من أردوغان وأنصاره؟

1. القيادة رأس الثورة: إن لحظة ظهور أردوغان حيا طليقا هي لحظة إعلان أن الانقلاب لم ينجح (بعد)، فهي لحظة بداية المعركة، وكانت لحظة نجاح الانقلاب هي اللحظة التي سيظهر فيها أسيرا أو قتيلا، كما أن لحظة الإجهاز التام على الإنقلاب هي لحظة إظهارهم قادة الانقلاب مقيدين يُساقون إلى الاعتقال!

لحظة ظهور أردوغان حرا طليقا هي اللحظة التي تبعتها كل المواقف السياسية أو الميدانية، ورغم أن بن علي يلدرم ظهر قبله في اتصال هاتفي إلا أن ظهوره لم يكن ذا قيمة مؤثرة، فالحق أن الشعوب تسمع للزعماء لا لمجرد من يتولون المناصب العليا.

من بعد لحظة ظهور أردوغان ظهرت بيانات الآخرين بما فيهم المعارضة السياسية (هذه المعارضة ظلت طوال سنين وحتى أشهر ماضية تلمح للجيش بالتدخل!)، وهي تلك اللحظة التي ألقت الخوف في قلوب بعض الانقلابيين فتراجعوا فازداد الأمر ارتباكا وتدهورا.

2. قرار المواجهة: لو ظهر أردوغان لمجرد أن يشرح أو يقترح حلا أو يدعو لوساطة أو يعلن موافقته على اقتراح لما حصَّل شيئا شعبيا كبيرا، لكن ظهوره كان قصيرا وواضحا وحازما: الدبابات التي في الشوارع لا تتبع الشعب، يجب تحرير المطارات، هذه محاولة انقلابية وكل المشاركين فيها سيدفعون الثمن، على الشعب النزول إلى الشوارع والميادين وتحرير مطار أتاتورك.. هذه العبارات القصيرة (والتي لم تخل من عبارات عاطفية كالحديث عن محاولة قتله وقصف مكانه) هي التي نقلت الشعب من موقع المشاهد المشلول الذي لا يدري ماذا يحدث إلى موقع الفاعل المتحرك المبادر المهاجم. قبل هذا التوضيح لزم الناس بيوتهم يترقبون ويتخوفون، ولا يدرون هل هذه الدبابات التي في الشارع انقلاب أم هي تابعة للرئاسة لإجهاض الانقلاب، وإن كانت هذا أو ذاك فماذا يكون دورهم الآن.

قرار المواجهة هذا حرك الناس والطاقات جميعا، رسائل تصل من وازرة الاتصال إلى هواتف المواطنين تدعوهم للنزول، وزارة الأوقاف عممت على المؤذنين والأئمة فتح المساجد وإعلان التكبيرات، بلديات حركت سيارات المطافئ والنظافة لتحاصر ثكنات عسكرية أو لتقطع طرق إمدادت عسكرية أو لتقتحم مدارج طائرات في قواعد جوية [وكل هذا صنع شللا في حركة الانقلابيين] وأناس يحاصرون الدبابات أو يغلقون الطرق بسياراتهم وأنفسهم أمامها أو أمام أي حركة من قاعدة عسكرية.

هذا كله وغيره ما كان ليحدث لولا أن الناس وصل إليهم قرار المواجهة، فصار كلهم يبدع بما استطاع!

3. القوات الخاصة: لم يكن ممكنا حماية أردوغان ولا إنقاذه (وإنقاذ البلاد كلها من ورائه) لولا أولئك الذين اصطنعهم وكسب ولاءهم من المسلحين، مهما كان عدد الشعب في الشوارع والميادين فإنهم لا يصمدون أمام الرصاص والقذائف المنهمرة عليهم من المدرعات والدبابات والطائرات، هؤلاء القوات الخاصة منهم من كان في مقراته يصد هجوم الانقلابيين ومنهم من خرجوا إلى الشوارع يواجهون جنود الجيش بالرصاص والتسليح الخفيف، ومنهم سيارات كانت تمشي في الشوارع تدعو الناس إلى النزول وتعدهم بإمدادهم بالأسلحة.

عند لحظة المواجهة المسلحة يكون المشهد قد اعتدل واتزن، صارت القوة أمام قوة، فكيف بقوة تحرص على المواجهة يقودها زعيم ما زال يسير الأمور ويتكرر ظهوره مقابل قوة قد ساد الارتباك صفوفها ووجدت نفسها أمام وضع لم تكن تتوقعه ميدانيا وسياسيا؟!

وأثناء كتابة هذه السطور صدر تصريح يقول بالتفكير في صدور قانون بتسليح الشعب لمواجهة مثل هذه الأوضاع فيما بعد، ولو صدر هذا القرار فسيكون تاريخ استقلال تركيا الحقيقي. فالشعوب المسلحة هي التي لا يحكمها استبداد ولا يقهرها احتلال.

لم تنته الدروس بعد، ولنا بإذن الله وقفات أخرى قريبة