محمد إلهامي's Blog, page 26

March 19, 2018

موجز سيرة رفاعي طه كما أملاها

كنت أعرف اسمه ولكني لم أعرف صورته قط، رأيته لأول مرة خطيبا لعيد الفطر (2012م) وتأثرت بخطبته دون أن أعرفه، ولما سألتُ لم أعرف إلا أنه "الشيخ رفاعي" الخارج توا من سجون مبارك ومن الجهاديين القدامى. وحيث كانت سجون مبارك ممتلئة فلم أعر الأمر اهتماما وظننته أحد أعضاء الجماعة الإسلامية أو جماعة الجهاد أو حتى الشباب الذي تحمس قديما وجاهد في أفغانستان ثم لما عاد وُضِع في السجن.

بعد تلك اللحظة بسنتين كنتُ قد وصلت إلى اسطنبول بعد الانقلاب العسكري بمصر، وأتيح لي أن أراه في مقر تحالف دعم الشرعية، عرفت حينها أنه لم يكن الرجل العادي بل هو الشيخ رفاعي طه من مؤسسي الجماعة الإسلامية وزعيمها بالخارج لفترة والرافض للمبادرات التي أطلقها قادة الجماعة بالتراجع عن أفكارهم. وحيث أني لا أتمتع بالموهبة الصحفية ولا حتى بالمهارات الاجتماعية الطبيعية ولست ممن يحب الاختلاط ببيئة السياسيين مرَّ اللقاء دون أن أحاول الكلام معه رغم أنه قد اشتعلت رغبتي في سماع تاريخه وتجربته.

ثم جاء موعد على غير ترتيب ولا تدبير، اقترح علي صديق أن أذهب معه لإنهاء إجراء أمني يتعلق بالإقامة في تركيا، وكان الأمر يتطلب سفرا فسافرنا، ثم ونحن في طريق العودة فوجئنا بالشيخ رفاعي مع الأستاذ إسلام الغمري عائدين إلى اسطنبول، كانت أمامنا ساعة للحديث في لقاء لم يكن له أن يتم لولا تدبير الله وحده. رأيتها فرصة لفتح موضوع التاريخ وكتابته وتاريخ الحركات الإسلامية، ووجدت لديه اهتماما تاريخيا عاما وأخبرني أنه في مطلع شبابه قرأ البداية والنهاية لابن كثير، وأنه يود لو كُتِبَت سيرة النبي اعتمادا على الأحاديث الصحيحة فقط، فقلت له: قد خرج في الموضوع أكثر من كتاب بالفعل. لم يكن يعلم بها لأنه كان في فترة سجنه الطويلة.

وهكذا سنحت الفرصة لألح عليه في كتابة مذكراته، فحدثني أنه كتب جزءا كبيرا منها بالفعل في السجن لكن إدارة السجن استولت عليها. والواقع أني وجدت نفسي أمام شخصية عزيزة المنال، فالقليل جدا من قيادات الحركة الإسلامية من يرون أهمية لكتابة مذكراتهم، وأقل القليل من ينوون كتابتها، وأقل أقل القليل من يشرع بالفعل في الكتابة، وهذا ما يجعل تاريخ الحركات الإسلامية حافلا بالتناقض والاضطراب والغموض بما لا يتناسب بحال مع حجم الحدث وضخامة التجربة.

عرضت عليه من فوري أن أرفع عنه عبء الكتابة، وأن يحدد بيننا موعدا فأسجل له وأستمع إليه، ثم أقوم بعبء التفريغ والتحرير والتدقيق البحثي في التواريخ والأحداث، فرحب للغاية، وهكذا جرى الأمر.

جلست إليه أحد عشر مرة، الأولى منها كانت بغرض التعرف على سيرته موجزة مجملة، والأخيرة أردناها أن نكمل لكن تشعب الكلام في هموم الواقع حتى انتهت الساعات، وكانت تلك آخر مرة أراه فيها، فمن بعدها شُغلت عنه وشُغل عني حتى فجأني خبر استشهاده في ليلة لا أنساها.

في تلك الجلسات اقتربت منه بقدر ما يقترب كاتب مذكرات بشيخ لا يعرفه، رأيت منه تواضعا وبساطة وبشاشة ورحابة صدر، ويكفي أنه استأمنني على كتابة سيرته، وربما غِبْت عنه أحيانا فكان يتصل ويتفقدني ويسأل عني، وهو شيء لا يكاد يفعله من كان في سنه ومقامه ومشاغله، وكان قريب الدموع رقيقا، لا يكاد يتذكر أحدا من إخوانه أو موقفا مؤثرا إلا بكى، وكان أكثر ما يبكي إذا ذكر زوجته، فقد كان شديد الوفاء لها وكثير الثناء عليها، ويتذكر بتأثر بالغ تضحيتها معه وصبرها عليه.

في تلك السطور أروي مجمل سيرته رحمه الله كما أملاها علي في أول جلسة بيننا، وإن شاء الله تعالى نأخذ في رواية مذكراته التي لم تكتمل بل توقفت عند فترة الثمانينات، عند بداية عمل الجماعة الإسلامية في الساحة المصرية.

وُلِد رفاعي أحمد طه في 24 يونيو 1954، وقتما كانت تعيش الحركة الإسلامية أولى محنها الرهيبة مع النظام العسكري، في قرية نجع دنقل التابعة لمركز أرمنت بمحافظة قنا (في ذلك الوقت) لأبوين من بسطاء الناس، وأبوه من قبيلة الفريحات التي ينتهي نسبها إلى جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه.

وُلِد مصابا بالربو، فكانت تأتيه الأزمة الصدرية بين الفينة والأخرى، وتعلق بالصلاة منذ صغره فكان يحب أن يذهب للمسجد في كل صلاة حتى صلاة الصبح، والتحق بالكتاب في بداية أمره، فحفظ شيئا من القرآن، ثم التحق بالمدرسة الابتدائية (1961م) وظهر تفوقه فكان الأول على صفه الدراسي، وهو التفوق الذي أهله ليكون ضمن طلائع التنظيم الطليعي التابع لجمال عبد الناصر، فكان من فتيانه ثم صار من شبابه، وكان كادرا ناصريا يُعقد عليه الأمل.

أفاق من سكرة عبد الناصر يوم وفاته حيث لقيه أستاذ له وهو يبكي حزنا عليه، فأخبره بما لم يتوقع من ظلم وبطش عبد الناصر بالمصريين، وبما قام به الجيش المصري من فظائع في اليمن، فبدأ في تكوين صورة أخرى.

بدأ تفكيره في التغيير منذ كان طالبا بالثانوية، حيث أفضى زميل له بأن حكم مصر يُوصل إليه بالانقلاب كما فعل عبد الناصر، وأن الطريق إلى ذلك هو دخول الجيش، رسخت الفكرة في ذهنه، واتفق عليها مع بعض أصدقائه، وتغير تفكيره من دخول كلية الطب إلى دخول الكلية الحربية، ثم وقعت له ظروف أخرى ساقته إلى كلية التجارة.

التحق بالكلية (1973م)، وكانت أولى أيامه في الجامعة قد شهدت نشوب حرب أكتوبر التي سمع باندلاعها في اللحظة التي كان خارجها فيها من الجامعة متوجها إلى سكنه، وفي الكلية بدأ النشاط الإسلامي في عهد السبعينات، وتكونت في تلك الفترة بذرة "الجماعة الإسلامية" عبر شباب الجامعة.

تخرج من الجامعة (1977م) بينما بقيت معه مادتان من السنة الدراسية، وواصل العمل في تكوين الجماعة الإسلامية والدعوة إليها ونشرها، ووُضِع ضمن قرارات اعتقال السادات (1981م) لكنه ظل هاربا حتى وقع في الاعتقال لأول مرة في 16 أكتوبر 1982، وفي السجن أتيح له أن يكمل المادتين العالقتين معه، فلم يتخرج من الجامعة إلا في عام (1983م).

خرج من السجن بعد أربع سنوات في 16 أكتوبر 1986، رغم أن الحكم كان بسجنه خمس سنوات، إلا أن خطأ وقع في تسجيل تاريخ إيداعه السجن، جعلت كأنما ألقي القبض عليه مع الدفعة الأولى من رفاقه، وقد فوجئ هو عبر صديق له رأى اسمه في قائمة من سيُفْرج عنهم، وقد كان هذا تأويل رؤية رآها في السجن، فقد رأى أنه كان جائعا فاشترى خمس (سندويتشات طعمية)، إلا أنه أكل منها أربعة فقط، فلما قصها على إخوانه أوّلوها له بأنه سيُحكم عليه بكذا لكنه لن يكملها.

خرج إلى السعودية يوم 2 أغسطس 1988، وأمضى هناك شهرين، ثم خرج إلى باكستان في نفس العام وأمضى هنالك ثلاثة أشهر، ثم الإمارات الإمارات في 16 ديسمبر 1989، وأمضى عشرين يوما في دبي وأبو ظبي، ثم إلى بيشاور (باكستان) في يناير 1990 وظل يتنقل بين باكستان والسودان، ثم عاد إلى السودان (1992م). تلك التنقلات التي كانت محكومة بالظروف التي وُضِعت فيها الجماعة الإسلامية وبقية الحركات الإسلامية أواخر الثمانينات ومطلع التسعينات.

ولما وقعت محاولة اغتيال حسني مبارك في أديس أبابا عاصمة إثيوبيا (25 يونيو 1995)، تصاعدت الضغوط على وجودهم بالسودان، فاضطر إلى الخروج إلى سوريا (أكتوبر 1995م)، وقضى بها خمسة أشهر، ثم انتقل إلى إيران في بدايات 1996 التي وفرت لهم اللجوء السياسي داخل أراضيها.

كانت إيران قد تعاملت مع الجماعة الإسلامية بتوقير وترحيب، ووفرت لهم مفوضا مباشرة للعلاقة بينهم وبين الرئاسة، كما وفرت له حراسة دائمة حتى في تنقلاته خارج إيران، ولا يفارقه الحارس إلا إن طلب منه هذا، فكان أسلوبه أن يسافر من إيران إلى سوريا، وهناك يطلب من الحارس أن يتركه، ثم يستعمل جواز سفر سودانيا فيسافر به إلى السودان باسم مختلف، فيقضي ما يشاء ثم يعود إلى سوريا، ويستبدل بالجواز السوداني جوازه الآخر، ويعود إلى إيران.

في ربيع عام 2001، وقع منه خطأ أمني كلفه أحد عشر عاما من الاعتقال، وذلك أنه اتصل من سوريا على أسرته في إيران وأخبرهم أنه يريد من أحد رفاقه بالجماعة الإسلامية التواصل مع السلطات الإيرانية لمنحه تأشيرة العودة حيث كان قد تجاوز وقت التأشيرة، وأخبرهم في هذا الاتصال بعنوان الفندق ورقم الغرفة التي يقيم بها في سوريا. يقول: فما إن أغلقت سماعة الهاتف حتى قلت لنفسي: ما هذا الذي فعلت؟! فهاتف البيت في إيران لا بد أنه مراقب، وأنا الآن قد كشفت عن مكاني بالتفصيل، فانزعجتُ وتضايقتُ وقررت قضاء الليلة عند صديق فلسطيني في مخيم بسوريا، وأفضيت إليه بما حدث، فقرر أن أبيت عنده، وأنه سيرسل شابا من عنده يتصرف ويأخذ الحقائب من الفندق، فيكون الخطر قد انتهى.

وبعد قضاء ليلته عنده عنَّ له أن يعود إلى الفندق، فألح عليه صديقه أن يبقى، لكنه أصر على الذها للفندق لترتيب حقائبه بنفسه وأن الأمر لن يستغرق سوى دقائق، حيث كان من أمتعته ما يحب أن يرتبه بنفسه، وفي النهاية عاد إلى الفندق، وما إن دخل إلى غرفته حتى سمع طرقا بعدها بدقائق على باب الغرفة، ففتح فوجد رجلين يقولان أنهما من إدارة الفندق وأنه حدث خطأ في تسجيل الغرفة، يقول: علمت من اللحظة الأولى أنهم من المخابرات وأنني في حكم المعتقل، وبأسلوب لطيف مهذب جرى اقتياده إلى مبنى المخابرات السورية التي تعاملت معه بتهذب لكونه ضيفا على الحكومة الإيرانية، ثم بعد ساعة سلمته إلى جهاز الأمن السوري الذي تعامل معه بعنف شديد وإهانة وتعرض هناك للتعذيب.

وبعد خمسة عشر يوما أُخبر بأنه سيُفرج عنه، إلا أن هذه كانت خدعة، حيث اصطحبوه مقيدا ومعصوب العينين إلى الميناء ووضعوه في سفينة مصرية بعدما أوهموه أنها سفينة سورية ستنقله إلى دولة أخرى، وفي السفينة قام ضباط المخابرات بتمثيلية هدفت إلى إقناعه أنه كان في سفينة سورية وأن المخابرات المصرية اختطفته منها في عرض البحر، بينما الواقع أنه وُضِع من البداية في سفينة مصرية.

قضى في جهاز الأمن المصري شهورا من التحقيق والتعذيب، ثم أودع السجن حيث كان محكوما عليه بالمؤبد، وظل فيه أحد عشر عاما إلى أن أفرج عنه بعد شهرين من تولي الرئيس مرسي، وبالتحديد في (5 سبتمبر 2012).

ولما وقع الانقلاب العسكري (3 يوليو 2013)، خرج مع عدد من قيادات الجماعة الإسلامية إلى السودان، لكن الحكومة السودانية أبلغتهم أنه لا يمكنها استضافتهم، واقترحت عليهم الخروج إلى مكان آخر، وعرضت أن توفر لهم وثائق للسفر مع فقدهم لوثائق السفر، وكان يرى أن يخرج إلى ليبيا بينما كان بعض رفاقه يرون الخروج إلى تركيا، ثم استقر أمرهم على تركيا مؤقتا، فإن لم يناسبهم الوضع عادوا إلى ليبيا.

سافروا إلى تركيا (سبتمبر 2013م) لكن وقعت مشكلة لم تكن في الحسبان، وذلك أن جوازات السفر السودانية التي سافروا بها من السودان إلى تركيا قد أخذها منهم ضابط المخابرات السوداني المرافق لهم بنوع من الخديعة، فصاروا بلا هويات ولا وثائق سفر، وبقي الشيخ رفاعي طه في تركيا.

كان طبيعيا لمثله أن يتواصل مع الحالة الجهادية في سوريا وأن يتواصلوا معه، حتى جاء صباح (8 إبريل 2016) يحمل خبر استشهاده في قصف جوي بغارة أمريكية مع خمسة آخرين بعد لقاء جرى مع أبي محمد الجولاني قائد جبهة النصرة في محاولة للتوفيق والإصلاح بين الفصائل الشامية وعلى رأسها جبهة النصرة وحركة أحرار الشام.

وبهذا أسدل الستار على حياة الشيخ رفاعي أحمد طه، أحد القادة التاريخيين للجماعة الإسلامية المصرية، وأحد أبرز الوجوه الجهادية في النصف الثاني من القرن العشرين.

نحاول بإذن الله في المقالات القادمة نشر ما أمكن تسجيله من مذكراته على حلقات، فالله المستعان.

نشر في مجلة كلمة حق

Published on March 19, 2018 12:37

March 15, 2018

كيف عاش اليهود في الدولة العثمانية

ذلك هو المقال الخامس من سلسلة المقالات المستمرة التي تقارن بين أوضاع اليهود في ظلال الأمة الإسلامية، وبين أوضاعهم التي عاشوها في ظلال الأمم الأخرى، وآثرنا أن تكون مادة المقالات جميعها من مؤرخين غربيين ومستشرقين كي تكون الحجة أبلغ. استعرضنا في المقال الأول نظرة عامة، وفي المقال الثاني تناولنا أحوالهم في عصر النبوة والخلافة الراشدة، وفي المقال الثالث تناولنا أحوالهم في عصر الدولتين الأموية والعباسية، وفي المقال الرابع أحوالهم في ظل الأندلس، ونتناول في هذه السطور أحوالهم في ظل الدولة العثمانية.

يسجل المستشرقان البريطانيان هاملتون جب وهارولد باون لحظة ما بعد فتح القسطنطينية، على هذا النحو: "سمح الفاتح لهم (اليهود) بالاستقرار في اسطنبول، وعيَّن الحاخام باشي، أو الحبر الأعظم، الذي مُنِح سلطات مشابهة لتلك التي مُنِحت للبطريرك، على جميع تابعيه في الإمبراطورية. تمتع الحاخام في الواقع بمكانة تفوقت على مكانة البطريرك وتلت مباشرة مرتبة رئيس العلماء، ومن خلال ذلك أصبح موقف اليهود أفضل بشكل عام"لهذا، وكما يقرر المستشرق اليهودي الصهيوني المتعصب برنارد لويس، فإن "معظم اليونانيين الذين كانوا غادروا المدينة قبيل الفتح قد عادوا إليها إلا القليل منهم، وجاء الآخرون من جميع أنحاء الإمبراطورية ليشاركوهم، وشكل هؤلاء جالية غنية تحت زعامة بطريركهم. وقد ازداد عدد اليهود أيضا، والذين كانوا موجودين من قبل في العاصمة البيزنطية"يؤكد على ذات هذا المعنى الباحثُ اليهوديُّ ميخائيل فينتر، فيقول: "وعلى الرغم من أن الإمبراطورية العثمانية كانت دولة إسلامية سنية متشددة مثلها مثل السلطة المملوكية إلا أنها كانت دولة مستنيرة عملت على التحلي بمفاهيم العصر. ولقد أدى الدمج بين النظرة الأساسية المتزنة للسلطان ورعاياه وبين المنظور العلمي العقائدي، إلى تحسن وضع اليهود في كافة أنحاء الإمبراطورية، فتقلد اليهود في مصر العثمانية بعض المناصب الرفيعة في وزارة الخزانة. وصحيحٌ أن وضع اليهود في فترة المماليك الشراكسة (1382 – 1517) كان مُعزَّزًا في الإدارة قياسا بفترة المماليك الأتراك (البحريين) (1250 – 1382)، وذلك على الرغم مما قلناه من قبل عن وضعهم العام في الدولة المملوكية، إلا أن الفترة العثمانية دفعت، على الأقل باليهود الذين عملوا في وزارة الخزانة إلى قمم لم يعرفوا لها مثيلا من قبل، أو على الأقل منذ الحكم الفاطمي في العصور الوسطى"وفي الحقيقة يمكن إجمال وضع اليهود في تلك الفترة بكلمة ج. ه. جانسن: "عاش اليهود تحت الحكم العثماني بسلام، لكنهم كانوا يلاقون دوما في أوروبا الشرقية تمييزا وكراهية قوية كانت تتفاقم من وقت لآخر لتنتهي بالمذابح"ولم يكن أطباء القصر مجرد أطباء، كما يشير برنارد لويس، فعلى سبيل المثال "كان مانويل برودو واحدا من بين الأطباء اليهود، ذوي الأصل الأوروبي، الذين عملوا في خدمة السلطان، وأصبحوا على قدر كبير من الأهمية حتى أن أرشيف القصر العثماني يدلنا على وجود طاقمين منفصلين من أطباء البلاط، أحدهما مسلم والآخر يهودي.... لقد لعب عدد من هؤلاء الأطباء دورا سياسيا مهما؛ فاقترابهم من رجال السلطان ووزرائه ومعرفتهم باللغات الأوروبية والأحوال الأوروبية جعلهم نافعين للحكام الأتراك والرسل الأجانب، وقد مكنهم ذلك من إحراز مناصب نفوذ وقوة، حتى إن بعضهم كان يُرسل إلى الخارج في مهمات دبلوماسية"وهكذا كان وجود الدولة العثمانية من أسباب السعد التاريخية الكبرى على اليهود، ليس فقط على مستوى إنقاذهم من الإبادة بل على مستوى إنعاش وضعهم الاقتصادي والاجتماعي، وهذا ما يقرره المستشرق الفرنسي المعروف أندريه ريمون بقوله:

"إن إنشاء الإمبراطورية العثمانية كان له بصفة عامة أثر إيجابي على مركز اليهود. وقد لجأ العديد من اليهود إلى البلاد الإسلامية للاحتماء بعد طردهم من إسبانيا أو هروبهم منها وذلك خلال الفترة بين عامي 1492م و 1496م ثم في القرن السادس عشر... وقد مارس اليهود في المدن العربية الكبيرة حيث تمركزت جاليتهم أنشطة متنوعة: من المعروف أن أشغال المعادن الثمينة وأعمال الصرافة هي مهنتهم التقليدية. وفي القاهرة كانت حارة اليهود تقع في قلب المدينة بجوار الصاغة، كما كان اليهود يعملون أيضا في دار سك النقود. وكانوا يقومون بدور نشيط في التجارة الخارجية إذ كانوا يصدورن المنتجات المحلية ويستوردون المنتجات الأوروبية، وذلك بفضل علاقاتهم مع اليهود الأوروبيين. وتمكنوا بفضل رؤوس الأموال التي جمعوها من القيام بأنشطة بنكية في البلاد التي كانت البنوك فيها غير متطورة"بقي لنا مقال سادس وأخير نختم به هذه السلسلة، فالله الموفق والمستعان.

نشر في مجلة المجتمع

Published on March 15, 2018 00:46

March 14, 2018

رأي الغزالي في جمال الدين الأفغاني

هذا ثالث الرجال الذين قادوا محاولات التغيير في عالمنا الإسلامي ممن تكلم عنهم الغزالي، فقد استعرضنا من قبل المنهج والميزان الذي يحكم فكر الغزالي ورأيه في الشخصيات، وذكرنا رأيه في الشيخ محمد بن عبد الوهاب وفي أحمد عرابي.

قد أعطاه الغزالي لقبا فخما: "المجاهد الإسلامى الضخم جمال الدين الأفغانى"والأفغاني هو الثاني في ترتيب من احتفى بهم الغزالي وكرر كلامه فيهم، بعد شيخه حسن البنا الذي احتل مرتبة الصدارة بين الزعماء في عقل الغزالي وقلبه وإنتاجه.

كانت الأمة إبان ظهر جمال الدين الأفغاني في ضعف سياسي وديني وثقافي، كانت "تركة رجل مريض يوشك أن يلفظ روحه ويقتسم ميراثه، ولم تكن له فى المحافل الدولية مهابة ولا رسالة، استطاع أعداؤها مع امتداد عصر الإحياء أن يجتازوا البارود إلى البخار وأن يتهيئوا للكهرباء والذرة على حين جثم المسلمون على مكانتهم يبذرون الحب، ويرجون الثمار من الرب، ولا يدرون شيئا قل أو كثر عن الكون الذى يعيشون فيه. أما ثقافتها الدينية فاجترار غريب للنزاع بين الأشاعرة والمعتزلة أو قصص عقيم عن فكر السلف والخلف، ذاك فى ميدان العقيدة. أما فى ميدان الفقه فتشريح للفروع ودوران حولها يجعل من الحبة قبة... لم تكن للثقافة الإسلامية موضوعات ذات بال، أو قضايا نفسية واجتماعية وسياسية مهمة""وقبل أن تستسلم الخلافة العثمانية للموت أدركتها صحوة يائسة، فقد ولى الأمر السلطان عبد الحميد، وهو من أذكى وأقدر الخلفاء الأتراك، حاول الرجل أن يشد الأعصاب المسترخية، ويبعث في الأمة روحاً جديدا، فاستعان بالسيد جمال الدين الأفغاني على إحياء الجامعة الإسلامية، ورد المسلمين إلى مصادر قوتهم الأولى. ووقف بصلابة أمام أطماع الصليبية العالمية التي استعدت لاقتسام تركة الرجل المريض"هو "رجل حكيم حادّ البصر والبصيرة"ويتعجب الغزالي من شدة أنف الأفغالي حتى يقول: "لا أدرى أكان المتنبى يصف نفسه أو يصف جمال الدين الأفغانى حين قال:

تغرب لا مستعظما غير نفسه .. ولا قابلا إلا لخالقه حكماولا سالكا إلا فؤاد عجاجة.. ولا واجدا إلا لمكرمة طعمايقولون لى: ما أنت؟ فى كل بلدة .. وماتبتغى؟ ما ابتغى جل أن يسمى

ومع التجهم الذى قوبل به من ذوى السلطان، والمكايد التى دبرها له الحاقدون والحدة فإن الرجل بقى على وفائه لدينه وانتصافه لأمته وجراءته على العدى وتحمله للآلام.

كذا أنا يا دنيا! فإن شئت فاذهبى .. ويا نفس زيدى فى كرائهها قدمافلا عبرت بى ساعة لا تعزنى .. ولا صحبتنى مهجة تقبل الظلما"ويتأسف محزونا: "لو كانت حظوظ المسلمين من الرقى الاجتماعى أرفع وأشرف لكان جمال الدين حاكما يُعَان، بدل أن يكون مصلحا يُطَارَد. وعالما يُقتدى به، بدل أن يكون امرءا يَرُدُّه هذا ويصدُّه ذاك"جمع الأفغاني في كفاحه ومشروعه ثلاثة من الجوانب الأربعة التي يحتفي بها الغزالي: مقاومة الاستعمار، مقاومة الاستبداد، مقاومة الجهل. ومن أجل هذا تكرر في كتاباته التقدير لأثره وعمله. وقد جَمَع تلك الجوانب الثلاثة في قوله عن الأفغاني: "وما سمعت قبله ولا فى عصره من كشف أحقاد الصليبية العالمية وألب الجماهير ضدها وشن الغارات شعواء على المستبدين والظلمة، ونفخ من أنفته فى الشعوب الراكدة المستعبدة يحضها على العمل لدينها ودنياها، إن الرجل وحده كان صاحب هذا الصوت"أدرك الأفغاني أصل الداء، وهو الجهل والتخلف، ذلك "إن المصلحين الكبار يترفعون عما يشغل العامة وأشباههم من قضايا. وهم يتجهون إلى الإصلاح من المنبع لا من المصب.. وهذا ما فعله جمال الدين، ومن سار تحت رايته. إنه نظر فى أحوال المسلمين على اختلاف العصور، وعرف الداء وبدأ العمل. وكان الرجل يتملكه إحساس لا ريب فى صدقه، أن الفكر الإسلامى متخلف عن الفكر العالمى مسافة طويلة! بل متخلف عن الإسلام نفسه وتاريخه البعيد"ومن هنا "كان على جمال الدين ومن التف حوله من الرجال أن يستأصلوا علل التخلف، ويردوا الأمة إلى الصراط المستقيم. وبديهى أن تكون الجامعة الإسلامية أساسهم فلا تعصب لجنس، وأن يكون العقل الإسلامى رائدهم أو باعثهم فلا تعصب لمذهب أو رأى.. وقد أحس الأفغانى بما يشيع فى أجواء المسلمين المنهزمين من خرافات، وبما يصحب اليقظة الأوروبية من باطل وهوى وظلم، فأخذ يعرض الإسلام على نحو يقمع المغرورين ويستنهض المقهورين"وأما الاستعمار فإن الغزالي يرى الأفغانيَّ "أولَ من أبصر الحقد التاريخى فى ضمير الاستعمار الغربى، ونبه المسلمين إلى أن أوروبا لا تزال تحمل ضغائن بطرس الناسك فى تعاملها مع المسلمين"وأما الاستبداد، فقد كان الأفغاني "يرى أن الحكومات الإسلامية مصدر الداء وأصل البلاء فوجه إليها حملات منكرة ودخل معها فى حرب حياة أو موت"ويتأسف الغزالي أن مجهود الأفغاني لم يحقق ما طلبه، لقد "ترك دويا واسعا ولم يصنع شيئا طائلا"ويتأسف الغزالي حين يعقد مقارنة أليمة: "إن جمال الدين الأفغانى وتيودور هرتزل متعاصرين، فأما الأول فجاهد ليدعم بتعليم الإسلام الصحيح دولة مريضة رأى ذئاب الأرض تتهيأ لنهش لحمها، وابتلاع كيانها، وأما الآخر فقد رأى الفرصة سانحة ليخلق من العدم دولة، ومن الوهم كيانا، وكانت اليهودية ورؤى العهد القديم هى الدعائم التى بنى عليها أمله الهائل. فأما جمال الدين فقد قتل دون غرضه وأما هوتزل فنحن اليوم نعانى المر من غرسه""إن الجريمة الأولى والأخيرة لجمال الدين الأفغانى أنه اكتشف الروح الصليبية فى الاستعمار الغربى وحذر منها، ونبه إلى أن قلب بطرس الناسك لا يزال يخفق فى صدور الساسة الأوروبيين. والجريمة التى تتبعها أنه قدم إسلاما بلا مذاهب مُفَرِّقة، وداس بكبرياء ما انشغل به جلة علماء الدين من فروع الفقه وبحوث اللاهوت"ومن أجل هذا انقلب عليه وطعن فيه الطرفان كلاهما: أتباع الاستعمار وأتباع التعصب والمذاهب التفريقية، رغم أنهما "صنفين متباعدين جدا"ثم يأخذ الغزالي في الدفاع عن الأفغاني، فيوجه جل اهتمامه لمطاعن السلفيين ويضرب صفحا عن مطاعن التغريبين، إذ "لا عجب فى موقف الدكتور، وإنما العجب فى موقف الذين تلاقوا معه فى ضرب رجل الإسلام! والجنون فنون"أولا. تفنيد الشبهة: "قالوا: كان منتسبا لأحد المحافل الماسونية، ولا أنفى هذا، وإنما أسأل: فى أى كتاب إسلامى شُرِحَتْ آثام الماسونية وحُذِّر المسلمون منها قبل عصر الأفغانى؟ إنه خدع بكلمات الإخاء والحرية والمساواة كما خدعت أمتنا اليوم فى المؤسسات العالمية الكثيرة، والمهم أنه منذ ظهر إلى أن مات عليلا أو قتيلا لم يؤثر عنه إلا العمل على استنهاض المسلمين وإحياء جامعتهم وحضارتهم ورسالتهم.. وذاك حسبه من الشرف"ثانيا. السخرية من الشبهة المتهافتة: "قلت لرجل يكره جمال الدين الأفغانى: ما قيمة التشكيك فى انتماء جمال الدين لبلد ما؟ ليكن أفغانيا أو إيرانيا أو سودانيا! فهل يستمد الرجل شرفه من وطن ولد به! إنما يستمد عظمته من سيرته وتراثه والأصداء البعيدة التى تركها فى العالم الإسلامى فأيقظته من سبات. قال: إنه إيرانى يستخفى بنحلته الشيعية وراء نسب زائف! ومبدأ التقية عند الشيعة يتيح له ذلك! قلت: إن أصدقاء جمال الدين وأعداءه نقبوا فى أقواله وأفعاله وخطبه وكتبه فلم يروا ذرة من تشيع إلا للإسلام والسلف الصالح، ولم يروا نبرة من حماس إلا لاستعادة الحضارة الغاربة وإنعاش أمتها المسكينة. إن نفس الرجل تساقطت أنفسا وهو يكافح الذل والجهل والذهول والتفرق وسائر العلك التى أكلت كياننا. وما عرف عنه تعصب لمذهب كلامى أو فقهى أو جنسى، كان الإسلام وحده شغله الشاغل حيث ولى وجهه فى آسيا أو إفريقية أو أوروبا. قال: هذا من إتقانه لتمثيل دوره، فقلت مقاطعا: هذا الكلام يشبه اتهام كارل ماركس بأنه رأسمالى تخفى وراء فلسفة صنعها أو صنعت له كى يخدم الأغنياء وأرباب العمل. دع عنك هذا اللغو، ولننظر فى عمل الرجل لا فى نسبه"ثالثا. النكير على صاحب الغرض: "وقد نظرت إلى علماء الدين الذين تناولوا الافغانى بالسوء فرأيتهم يحيون فى إطار نظم تتبع الاستعمار الشرقى أو الغربى، وأنهم فى مواجهته ومواجهة سماسرته خرجوا بالصمت عن لا ونعم. إن الهيابين لا يجوز أن يشتموا الشجعان" رابعا. التنبيه إلى خطورة هدم الأبطال: "أذكر أن (بابا روما) الأسبق مات عقب مرض ألم به فألف طبيبه الخاص رسالة لا أدرى ما فيها عن حياته الخاصة، فصودرت الرسالة، وفصل الطبيب من النقابة، وانتهت حياته الاجتماعية، وقد ألفت عشرات الكتب عن (نابليون) تنوه بأمجاده وتتواصى بالسكوت عن غدره وشذوذه وخسته. القوم إن رأوا من عظمائهم خيرا أذاعوه وإن رأوا شرا دفنوه! أما نحن فمبدعون فى تضخيم الآفات إن وجدت، واختلاقها إن لم يكن لها وجود، والنتيجة أنه لن يكون لنا تاريخ"نشر في مدونات الجزيرة

الغزالي، في موكب الدعوة، ص184. الغزالي، علل وأدوية، ص79. نفس المصدر الغزالي، الدعوة الإسلامية، ص51. الغزالي، علل وأدوية، ص79. الغزالي، الحق المر: الجزء الثالث، ط4 (القاهرة: دار نهضة مصر، أكتوبر 2005)، ص137. الغزالي، علل وأدوية، ص76. الغزالي، علل وأدوية، ص80، 81. الغزالي، معركة المصحف، ص118. الغزالي، علل وأدوية، ص76. نفس المصدر ص83. نفس المصدر ص81. نفس المصدر ص79. الغزالي، الحق المر: الجزء الخامس، ط5 (القاهرة: دار نهضة مصر، أغسطس 2005)، ص4. الغزالي، الحق المر: الجزء الثالث، ص137. نفس المصدر ص138. الغزالي، علل وأدوية، ص79. نفس المصدر ص83. الغزالي، الحق المر: الجزء الثالث، ص138. الغزالي، علل وأدوية، ص81. الغزالي، في موكب الدعوة، ص185. الغزالي، علل وأدوية، ص84. نفس المصدر ص81. يقصد هنا لويس عوض الذي بذل جهده للطعن في جمال الدين الأفغاني وتشويهه، كما بذل جهده في تبرئة الخائن المعلم يعقوب القبطي الذي انضم للحملة الفرنسية وترأس فيلقا من النصارى حارب به المسلمين معهم، ثم ارتحل معهم لما رحلوا عن مصر. الغزالي، حقيقة القومية العربية وأسطورة البعث العربي، ط3 (القاهرة: دار نهضة مصر، أكتوبر 2005م)، ص10. الغزالي، الفساد السياسي في المجتمعات العربية والإسلامية: أزمة الشوري، (القاهرة: دار نهضة مصر، يناير 2005م)، ص80؛ الغزالي، من معالم الحق في كفاحنا الإسلامي الحديث، ط4 (القاهرة: دار نهضة مصر، يناير 2005)، ص188. الغزالي، علل وأدية، ص85. نفس المصدر ص76. نفس المصدر ص89. نفس المصدر ص78. نفس المصدر ص77. نفس المصدر. نفس المصدر ص84. نفس المصدر ص85.

قد أعطاه الغزالي لقبا فخما: "المجاهد الإسلامى الضخم جمال الدين الأفغانى"والأفغاني هو الثاني في ترتيب من احتفى بهم الغزالي وكرر كلامه فيهم، بعد شيخه حسن البنا الذي احتل مرتبة الصدارة بين الزعماء في عقل الغزالي وقلبه وإنتاجه.

كانت الأمة إبان ظهر جمال الدين الأفغاني في ضعف سياسي وديني وثقافي، كانت "تركة رجل مريض يوشك أن يلفظ روحه ويقتسم ميراثه، ولم تكن له فى المحافل الدولية مهابة ولا رسالة، استطاع أعداؤها مع امتداد عصر الإحياء أن يجتازوا البارود إلى البخار وأن يتهيئوا للكهرباء والذرة على حين جثم المسلمون على مكانتهم يبذرون الحب، ويرجون الثمار من الرب، ولا يدرون شيئا قل أو كثر عن الكون الذى يعيشون فيه. أما ثقافتها الدينية فاجترار غريب للنزاع بين الأشاعرة والمعتزلة أو قصص عقيم عن فكر السلف والخلف، ذاك فى ميدان العقيدة. أما فى ميدان الفقه فتشريح للفروع ودوران حولها يجعل من الحبة قبة... لم تكن للثقافة الإسلامية موضوعات ذات بال، أو قضايا نفسية واجتماعية وسياسية مهمة""وقبل أن تستسلم الخلافة العثمانية للموت أدركتها صحوة يائسة، فقد ولى الأمر السلطان عبد الحميد، وهو من أذكى وأقدر الخلفاء الأتراك، حاول الرجل أن يشد الأعصاب المسترخية، ويبعث في الأمة روحاً جديدا، فاستعان بالسيد جمال الدين الأفغاني على إحياء الجامعة الإسلامية، ورد المسلمين إلى مصادر قوتهم الأولى. ووقف بصلابة أمام أطماع الصليبية العالمية التي استعدت لاقتسام تركة الرجل المريض"هو "رجل حكيم حادّ البصر والبصيرة"ويتعجب الغزالي من شدة أنف الأفغالي حتى يقول: "لا أدرى أكان المتنبى يصف نفسه أو يصف جمال الدين الأفغانى حين قال:

تغرب لا مستعظما غير نفسه .. ولا قابلا إلا لخالقه حكماولا سالكا إلا فؤاد عجاجة.. ولا واجدا إلا لمكرمة طعمايقولون لى: ما أنت؟ فى كل بلدة .. وماتبتغى؟ ما ابتغى جل أن يسمى

ومع التجهم الذى قوبل به من ذوى السلطان، والمكايد التى دبرها له الحاقدون والحدة فإن الرجل بقى على وفائه لدينه وانتصافه لأمته وجراءته على العدى وتحمله للآلام.

كذا أنا يا دنيا! فإن شئت فاذهبى .. ويا نفس زيدى فى كرائهها قدمافلا عبرت بى ساعة لا تعزنى .. ولا صحبتنى مهجة تقبل الظلما"ويتأسف محزونا: "لو كانت حظوظ المسلمين من الرقى الاجتماعى أرفع وأشرف لكان جمال الدين حاكما يُعَان، بدل أن يكون مصلحا يُطَارَد. وعالما يُقتدى به، بدل أن يكون امرءا يَرُدُّه هذا ويصدُّه ذاك"جمع الأفغاني في كفاحه ومشروعه ثلاثة من الجوانب الأربعة التي يحتفي بها الغزالي: مقاومة الاستعمار، مقاومة الاستبداد، مقاومة الجهل. ومن أجل هذا تكرر في كتاباته التقدير لأثره وعمله. وقد جَمَع تلك الجوانب الثلاثة في قوله عن الأفغاني: "وما سمعت قبله ولا فى عصره من كشف أحقاد الصليبية العالمية وألب الجماهير ضدها وشن الغارات شعواء على المستبدين والظلمة، ونفخ من أنفته فى الشعوب الراكدة المستعبدة يحضها على العمل لدينها ودنياها، إن الرجل وحده كان صاحب هذا الصوت"أدرك الأفغاني أصل الداء، وهو الجهل والتخلف، ذلك "إن المصلحين الكبار يترفعون عما يشغل العامة وأشباههم من قضايا. وهم يتجهون إلى الإصلاح من المنبع لا من المصب.. وهذا ما فعله جمال الدين، ومن سار تحت رايته. إنه نظر فى أحوال المسلمين على اختلاف العصور، وعرف الداء وبدأ العمل. وكان الرجل يتملكه إحساس لا ريب فى صدقه، أن الفكر الإسلامى متخلف عن الفكر العالمى مسافة طويلة! بل متخلف عن الإسلام نفسه وتاريخه البعيد"ومن هنا "كان على جمال الدين ومن التف حوله من الرجال أن يستأصلوا علل التخلف، ويردوا الأمة إلى الصراط المستقيم. وبديهى أن تكون الجامعة الإسلامية أساسهم فلا تعصب لجنس، وأن يكون العقل الإسلامى رائدهم أو باعثهم فلا تعصب لمذهب أو رأى.. وقد أحس الأفغانى بما يشيع فى أجواء المسلمين المنهزمين من خرافات، وبما يصحب اليقظة الأوروبية من باطل وهوى وظلم، فأخذ يعرض الإسلام على نحو يقمع المغرورين ويستنهض المقهورين"وأما الاستعمار فإن الغزالي يرى الأفغانيَّ "أولَ من أبصر الحقد التاريخى فى ضمير الاستعمار الغربى، ونبه المسلمين إلى أن أوروبا لا تزال تحمل ضغائن بطرس الناسك فى تعاملها مع المسلمين"وأما الاستبداد، فقد كان الأفغاني "يرى أن الحكومات الإسلامية مصدر الداء وأصل البلاء فوجه إليها حملات منكرة ودخل معها فى حرب حياة أو موت"ويتأسف الغزالي أن مجهود الأفغاني لم يحقق ما طلبه، لقد "ترك دويا واسعا ولم يصنع شيئا طائلا"ويتأسف الغزالي حين يعقد مقارنة أليمة: "إن جمال الدين الأفغانى وتيودور هرتزل متعاصرين، فأما الأول فجاهد ليدعم بتعليم الإسلام الصحيح دولة مريضة رأى ذئاب الأرض تتهيأ لنهش لحمها، وابتلاع كيانها، وأما الآخر فقد رأى الفرصة سانحة ليخلق من العدم دولة، ومن الوهم كيانا، وكانت اليهودية ورؤى العهد القديم هى الدعائم التى بنى عليها أمله الهائل. فأما جمال الدين فقد قتل دون غرضه وأما هوتزل فنحن اليوم نعانى المر من غرسه""إن الجريمة الأولى والأخيرة لجمال الدين الأفغانى أنه اكتشف الروح الصليبية فى الاستعمار الغربى وحذر منها، ونبه إلى أن قلب بطرس الناسك لا يزال يخفق فى صدور الساسة الأوروبيين. والجريمة التى تتبعها أنه قدم إسلاما بلا مذاهب مُفَرِّقة، وداس بكبرياء ما انشغل به جلة علماء الدين من فروع الفقه وبحوث اللاهوت"ومن أجل هذا انقلب عليه وطعن فيه الطرفان كلاهما: أتباع الاستعمار وأتباع التعصب والمذاهب التفريقية، رغم أنهما "صنفين متباعدين جدا"ثم يأخذ الغزالي في الدفاع عن الأفغاني، فيوجه جل اهتمامه لمطاعن السلفيين ويضرب صفحا عن مطاعن التغريبين، إذ "لا عجب فى موقف الدكتور، وإنما العجب فى موقف الذين تلاقوا معه فى ضرب رجل الإسلام! والجنون فنون"أولا. تفنيد الشبهة: "قالوا: كان منتسبا لأحد المحافل الماسونية، ولا أنفى هذا، وإنما أسأل: فى أى كتاب إسلامى شُرِحَتْ آثام الماسونية وحُذِّر المسلمون منها قبل عصر الأفغانى؟ إنه خدع بكلمات الإخاء والحرية والمساواة كما خدعت أمتنا اليوم فى المؤسسات العالمية الكثيرة، والمهم أنه منذ ظهر إلى أن مات عليلا أو قتيلا لم يؤثر عنه إلا العمل على استنهاض المسلمين وإحياء جامعتهم وحضارتهم ورسالتهم.. وذاك حسبه من الشرف"ثانيا. السخرية من الشبهة المتهافتة: "قلت لرجل يكره جمال الدين الأفغانى: ما قيمة التشكيك فى انتماء جمال الدين لبلد ما؟ ليكن أفغانيا أو إيرانيا أو سودانيا! فهل يستمد الرجل شرفه من وطن ولد به! إنما يستمد عظمته من سيرته وتراثه والأصداء البعيدة التى تركها فى العالم الإسلامى فأيقظته من سبات. قال: إنه إيرانى يستخفى بنحلته الشيعية وراء نسب زائف! ومبدأ التقية عند الشيعة يتيح له ذلك! قلت: إن أصدقاء جمال الدين وأعداءه نقبوا فى أقواله وأفعاله وخطبه وكتبه فلم يروا ذرة من تشيع إلا للإسلام والسلف الصالح، ولم يروا نبرة من حماس إلا لاستعادة الحضارة الغاربة وإنعاش أمتها المسكينة. إن نفس الرجل تساقطت أنفسا وهو يكافح الذل والجهل والذهول والتفرق وسائر العلك التى أكلت كياننا. وما عرف عنه تعصب لمذهب كلامى أو فقهى أو جنسى، كان الإسلام وحده شغله الشاغل حيث ولى وجهه فى آسيا أو إفريقية أو أوروبا. قال: هذا من إتقانه لتمثيل دوره، فقلت مقاطعا: هذا الكلام يشبه اتهام كارل ماركس بأنه رأسمالى تخفى وراء فلسفة صنعها أو صنعت له كى يخدم الأغنياء وأرباب العمل. دع عنك هذا اللغو، ولننظر فى عمل الرجل لا فى نسبه"ثالثا. النكير على صاحب الغرض: "وقد نظرت إلى علماء الدين الذين تناولوا الافغانى بالسوء فرأيتهم يحيون فى إطار نظم تتبع الاستعمار الشرقى أو الغربى، وأنهم فى مواجهته ومواجهة سماسرته خرجوا بالصمت عن لا ونعم. إن الهيابين لا يجوز أن يشتموا الشجعان" رابعا. التنبيه إلى خطورة هدم الأبطال: "أذكر أن (بابا روما) الأسبق مات عقب مرض ألم به فألف طبيبه الخاص رسالة لا أدرى ما فيها عن حياته الخاصة، فصودرت الرسالة، وفصل الطبيب من النقابة، وانتهت حياته الاجتماعية، وقد ألفت عشرات الكتب عن (نابليون) تنوه بأمجاده وتتواصى بالسكوت عن غدره وشذوذه وخسته. القوم إن رأوا من عظمائهم خيرا أذاعوه وإن رأوا شرا دفنوه! أما نحن فمبدعون فى تضخيم الآفات إن وجدت، واختلاقها إن لم يكن لها وجود، والنتيجة أنه لن يكون لنا تاريخ"نشر في مدونات الجزيرة

الغزالي، في موكب الدعوة، ص184. الغزالي، علل وأدوية، ص79. نفس المصدر الغزالي، الدعوة الإسلامية، ص51. الغزالي، علل وأدوية، ص79. الغزالي، الحق المر: الجزء الثالث، ط4 (القاهرة: دار نهضة مصر، أكتوبر 2005)، ص137. الغزالي، علل وأدوية، ص76. الغزالي، علل وأدوية، ص80، 81. الغزالي، معركة المصحف، ص118. الغزالي، علل وأدوية، ص76. نفس المصدر ص83. نفس المصدر ص81. نفس المصدر ص79. الغزالي، الحق المر: الجزء الخامس، ط5 (القاهرة: دار نهضة مصر، أغسطس 2005)، ص4. الغزالي، الحق المر: الجزء الثالث، ص137. نفس المصدر ص138. الغزالي، علل وأدوية، ص79. نفس المصدر ص83. الغزالي، الحق المر: الجزء الثالث، ص138. الغزالي، علل وأدوية، ص81. الغزالي، في موكب الدعوة، ص185. الغزالي، علل وأدوية، ص84. نفس المصدر ص81. يقصد هنا لويس عوض الذي بذل جهده للطعن في جمال الدين الأفغاني وتشويهه، كما بذل جهده في تبرئة الخائن المعلم يعقوب القبطي الذي انضم للحملة الفرنسية وترأس فيلقا من النصارى حارب به المسلمين معهم، ثم ارتحل معهم لما رحلوا عن مصر. الغزالي، حقيقة القومية العربية وأسطورة البعث العربي، ط3 (القاهرة: دار نهضة مصر، أكتوبر 2005م)، ص10. الغزالي، الفساد السياسي في المجتمعات العربية والإسلامية: أزمة الشوري، (القاهرة: دار نهضة مصر، يناير 2005م)، ص80؛ الغزالي، من معالم الحق في كفاحنا الإسلامي الحديث، ط4 (القاهرة: دار نهضة مصر، يناير 2005)، ص188. الغزالي، علل وأدية، ص85. نفس المصدر ص76. نفس المصدر ص89. نفس المصدر ص78. نفس المصدر ص77. نفس المصدر. نفس المصدر ص84. نفس المصدر ص85.

Published on March 14, 2018 00:45

March 6, 2018

رأي الغزالي في أحمد عرابي

كان المقال السابق من أكثر المقالات التي تلقيت عليها تعليقات واستدراكات جاءتني من أصدقاء وزملاء باحثين ومن أساتذة كرام كذلك، والحق أنه كان ينبغي توضيح أمر لتعتدل الصورة، فأنتهز أن أوضحه هنا، ذلك هو أني قدمت ورقة في مؤتمر مئوية الشيخ محمد الغزالي (مائة عام على مولده 1917م) والمنعقد في اسطنبول بعنوان: زعماء الثورة والتغيير عند الغزالي. حاولت أن أرصد فيها رأي الغزالي في الشخصيات التي قادت حركات التغيير في العالم الإسلامي. ولأن أوراق المؤتمرات نادرا ما يقرؤها الناس، فكان من نشر الفائدة أن أجعلها في مقالاتبعد هذا التوضيح ندلف إلى رأي الغزالي في أحمد عرابي.

تَعَلَّقَ الشيخُ الغزالي بشخصية أحمد عرابي منذ مطلع شبابه، ففي ديوانه الذي كتبه وهو دون التاسعة عشرة من عمره (أي في منتصف الثلاثينات من القرن العشرين) أنشأ قصيدة عن أحمد عرابي تفيض بمعاني التقدير والوفاء، ومعاني المضي على نفس طريق ثورته التي لم تنجح، وفي ذلك الوقت كان عرابي شخصية مضادة للأسرة الملكية الحاكمة، وكانت تُصادر الكتب التي تتحدث عنه حيتك من نفسى عواطفُ ثائر .. لا يستكين لسطوة من جائرِحيتك من نفسى عواطف مخلصٍ .. لا مأرب يلهيه شأن الفاجرحيتك نفسى بل تحية أمة .. تحبوك تمجيد الجرىء الماهرإن فاتك النصر الجميل فإنها .. كبوات جد فى طريق واعرإن فاتك النجح العزيز فإننا .. نسعى نحطم رغم جدّ عاثرفى ثورة كبرى سنسعرها لظًى .. يفنى أتون لهيبها المتطايرقدِّست مهزوما تعفِّر فى الثرى .. قدست مقهورا كسير الناظر

صفاته

وصفه الغزالي بأنه "قائد مسلم في أمة تسعة أعشارها مسلمون"كفاح الثورة العرابية

كانت الثورة العرابية ثورة أصيلة، فلقد قامت "بدوافع إسلامية ضد طغيان ملك مستبد، وعصبيات جاهلية، ولذلك قادها علماء الأزهر، ودعوا لها، ودافعوا عنها وحوكموا من أجلها... وقد دعم الثورة العرابية الفريقان المتباينان من علماء الأزهر. رجال الفكر الحر وفى طليعتهم الشيخ محمد عبده ومدرسته. ورجال التربية والتصوف وفى طليعتهم الشيخ عليش والشيخ أبو عليان وسائر شيوخ الطرق. ومعنى هذا أن رجالات الإسلام على اختلاف مشاربهم كانوا ظهيرا للثورة العسكرية الشعبية ضد مظالم الأسرة المالكة، والافتيات على الأمة.. وأن الإسلام كان موقد هذه المقاومة العامة، وباسط أدلتها، ومضرم مشاعرها. وأنه لم يستورد مبادئ من هنا أو من هناك لتشحن قلوب المصريين الفارغة أو تعلمهم ما يجهلون""ومن هنا نلمح سفيرهم إلى جانب الخديوى توفيق يشد أزره كى يرفض مطالب الشعب، ويشترك معه فى مجادلة القائد الباسل الذى ضاق ذرعا بالاستبداد والجور، وذلك فى ساحة عابدين، والمرء يشعر بالعجب لمسلك هذا الإنجليزى المتطفل السمج !! ترى لو أن السفير الإنجليزى فى باريس انضم إلى جانب الملك لويس ضد رجال الثورة وحاول إقناعهم بالحسنى أو بالشدة أن يتراجعوا فى مطالبهم وأن يدعوا هذه الشعارات التى جاءوا بها أكان يُتْرَك حيا؟ كلا، كان سيقتل. ويذهب دمه هدرا، ما يجرؤ أحد على ذكره.. وكان الفرنسيون يمضون فى طريقهم محققين أهداف ثورتهم دون أن يشعروا إلا أن كلبا عوى يعترض حقهم فى الحياة فأخرس إلى الأبد. لكن السفير الإنجليزى فى مصر يعترض حق أمة مسلمة فى الحياة، وهذا- فى منطق الصليبية- عمل مشروع. ولو أن أحدا مسه بسوء لقالوا: يسوع قتل مرة أخرى، ولن ترضى السماء فداء له إلا قتل أمة بأسرها"وهكذا "تدخل الإنجليز لقتل الثورة فى مهدها، واستطاعوا بخبثهم الاستعمارى أن يستصدروا فتوى من الخليفة التركى بأن عرابى عاص، ثائر، لا تجوز مساندته. ولكن علماء الأزهر سارعوا فكذبوا الخليفة المضلل، وأصدروا فتوى بأن عرابى على حق، وأن العمل معه جهاد"ولم يكن صعبا اصطناع ذريعة للاحتلال، فإن "حمارا (بتشديد الميم) مالطيا أحدث بعض الشغب، وناله بعض الأدب كان السبب المباشر لضرب الإسكندرية بقذائف الأسطول. وكان بداية الطريق المشئوم للاحتلال الإنجليزى المبيت"على هذا النحو "فشلت الثورة العرابية، ودخل الإنجليز مصر، وما لبثوا حتى أضاعوا السودان، ووضعوا سياسة فصله عن دولة النيل الكبرى، ثم ضاعت أوغندة، وتبعتها إرتيريا، واطمأنت الصليبية إلى موت هذه الدولة الكبرى قبل أن تولد، ولعق الإسلام مرارة هذه الهزيمة فى سكون!!"لماذا فشل عرابي؟ وما كان يحدث لو نجح؟

يرصد الغزالي ثلاثة أسباب لفشل الثورة العرابية نراها منثورة في كتابه؛ الأول: هو الضعف، فإن "عرابى -مهما كان مخلصا قويا- أعجز عن مقاومة القوى الكثيرة التى كادت له فى الداخل، وهجمت عليه من الخارج. ولكننا لا نزال ننظر بإعزاز وتكريم للمبادئ التى ناصرها. والتى جادل فى ساحة عابدين عنها"وما إن هُزِمت الثورة العرابية واحتل الإنجليز مصر حتى "بدأت مأساة تزوير التاريخ فأهيل التراب على دور الإسلام والأزهر فى كفاح المظالم السياسية والاقتصادية، وأطبق الصمت على ما فعله رجال عظام- ببواعث دينية خالصة- لإحقاق الحق وإبطال الباطل.. والغرض من هذا التآمر المريب غمر الدين وأهله، حتى يبدو الإسلام وكأنه مخدر للشعوب!! وإنها لخسة محقورة منكورة أن يجرد الشريف من فضائله، ثم تطرح عليه معايب الآخرين.. ولكن ذلك ما وقع، فقد محيت الصبغة الدينية عن هذه الثورة وعرضت فى الكتب المدرسية وغيرها مجردة من طابعها الإسلامى، كما يجرد الدم من كراته الحمراء والبيضاء، فماذا يبقى منه؟؟"ويتحسر الغزالي على مصير تلك الثورة الواعدة، ويتأمل النتائج العظمى التي كانت لتحدث لو نجحت الثورة:

"ماذا كان يتم لو أن ثورة الزعيم أحمد عرابي نجحت واستقر لها الأمر؟ كانت ستقوم دولة عربية إسلامية كبرى تشمل وادى النيل كله مصر والسودان وأوغندا وإرتيريا. فإن السلطان المصرى كان يمتد حتى منابع النيل ويشمل فيما يشمل هرر ومصوع. رقعة فيحاء متكاملة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا إذا واتتها ظروف الحياة الراشدة كونت دولة من أقوى دول البحر الأبيض، وكان لها فى العالم كله صوت مسموع... أى مستقبل سعيد ينتظر الإسلام إذا قامت هذه الدولة؟ دولة سيشيع فى ربوعها العدل الاجتماعى، وتتوطد فى أركانها الحريات السياسية"في المقال القادم إن شاء الله تعالى ننظر رأي الغزالي في جمال الدين الأفغاني.

نشر في مدونات الجزيرة

Published on March 06, 2018 22:49

تزكية د. فيصل الحفيان

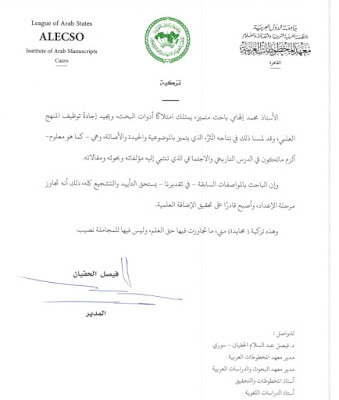

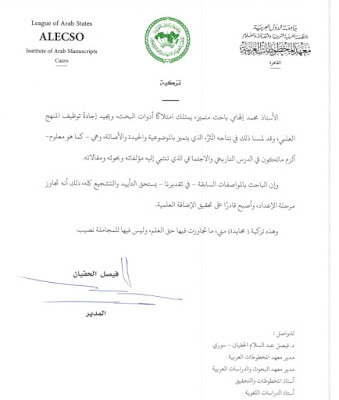

تفضل على أستاذنا الرقيق الخلوق الدكتور فيصل الحفيان، مدير معهد المخطوطات العربية بالجامعة العربية، بهذه التزكية التي تشرفت بها، وكنت أحتاجها في مسار دراسي أنا بصدده.

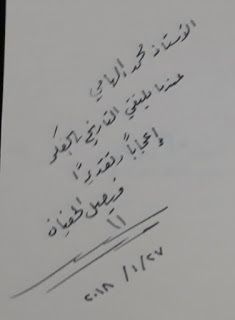

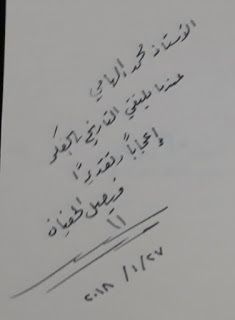

وكان قد تفضل علي قبلها فأهداني كتابه الأخير "التحقيق والقراءة: إشكالية المصطلح وثنائية التعامل مع النص"، وكتب هذا الإهداء الرقيق.

وكان قد تفضل علي قبلها فأهداني كتابه الأخير "التحقيق والقراءة: إشكالية المصطلح وثنائية التعامل مع النص"، وكتب هذا الإهداء الرقيق.

Published on March 06, 2018 12:40

March 4, 2018

ذكريات كثيرة ودرس مفقود!

حفل شهر فبراير لهذا العام بالعديد من الذكريات الملهمة والمؤرقة للأمة الإسلامية عموما وللحركة الإسلامية على وجه الخصوص، وعلى قدر ما يُقال في الذكريات الكثير من الكلام المؤثر والمنمق والمتفاني في الإتيان بالجديد على قدر ما يبدو أن ثمة اتفاقا عاما على الاكتفاء بالتمجيد وعدم الاقتراب من مواضع الخلل والخطأ، والتي هي نفسها موضع العظة والاعتبار.

نعم، إننا نجد أنفسنا في حاجة لإنصاف الشخصيات التاريخية الكبيرة التي لطالما هوجمت وشُوِّهت وطُعِن فيها ولهذا تشغلنا مهمة رفع الركام الموضوع فوقها، وهو لا شك واجب تاريخي تجاه هؤلاء جميعا. ولكنه نصف الواجب فقط، فالنصف الآخر هو البحث المنصف المتجرد في السؤال الأهم: لماذا لم يستطع أولئك العظماء أن يحققوا أهدافهم؟ هنا يبدأ النقاش الحقيقي الذي نأخذ منه لأيامنا القادمة فنقوم بواجب المستقبل ولا نكون قد وقفنا فحسب عند القيام بواجب الماضي.

في كل تلك الأحوال كان العدو أقوى وأقدر، ولكن الله أخبرنا أن الهزيمة لا تكون أصالة إلا بالأسباب الذاتية (وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير)، (أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا؟ قل: هو من عند أنفسكم). ومهما تبارينا وتسابقنا في إثبات لؤم العدو وغدره فلن يفيدنا هذا شيئا، الإفادة على الحقيقة هي ما نستكشفه في تجربتنا من ثغرات.

1. مائة عام على وفاة عبد الحميد الثاني

في العاشر من فبراير الحالي مرت مائة عام على وفاة السلطان عبد الحميد الثاني، آخر الخلفاء المسلمين على الحقيقة، فمن جاءوا من بعده لم يكونوا يحكمون عمليا بل كانوا كمناصب شرفية قليلة التأثير في ظل حكومات تركية قومية متغربة.

عبد الحميد مشهور بموقفه التاريخي الصلب في صد ومقاومة تأسيس إسرائيل، ومشهور بمشروعه العظيم: إنشاء خط سكة حديدة تربط أطراف الأمة الإسلامية، ومشهور بمحاولاته المستمرة لمقاومة الاحتلال الإنجليزي والفرنسي والروسي، ولكنه مع هذا انتهى معزولا إثر انقلاب عسكري عام 1909، لتنتهي بهذا صفحة آخر الخلفاء المسلمين، ثم لا تبقى إلا خمسة عشر عاما حافلة لتنتهي الخلافة الإسلامية كلها لأول مرة منذ بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم.

لعل نكبة انهيار الخلافة هي النكبة الأقسى والأكبر للأمة الإسلامية، وهي المصيبة العظمى بعد مصيبة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن بعدها صار المسلمون حرفيا كالفريسة المأكولة المنهوشة المقطعة الأوصال التي يَحكُم فيها أعداؤها فيسومونها سوء العذاب، ولا تزال كل نكبات المسلمين حتى هذه اللحظة هي فرع عن النكبة الكبرى بسقوط الخلافة واختفاء الخليفة المسلم.

لكن المهم هنا أن ذكرى عبد الحميد ستمتلئ بالثناء عليه وعلى مواقفه ومشروعاته، وستحاول أن تتجنب التقييم الموضوعي الذي يفسر لم لم يستطع عبد الحميد وقد حكم أكثر من ثلاثين سنة أن يوقف انهيار السلطنة العثمانية أو أن يجدد شبابها؟! لماذا دخل في صراع مع عدد من الزعماء الأفذاذ الذين أرقوا الاحتلال في كل أرض نزل بها كجمال الدين الأفغاني وعبد الله النديم مثلا؟ لماذا وصفه من لا يُتَّهمون في دينهم ولا إخلاصهم من العلماء والأعيان المسلمين بتهمة الاستبداد، بل وفرح بعضهم لأول وهلة بالانقلاب عليه؟ لماذا وكيف تكوَّنت نخبة عسكرية علمانية في ظل من وُصِف بأنه السلطان الأكثر يقظة وتنبها؟ كيف يتفق المؤرخون على ذكاء عبد الحميد ودهائه ثم تكون النتيجة أنه يُعزل بعد اثنتين وثلاثين سنة؟ ما الذي كان بإمكان عبد الحميد أن يفعله لكنه لم يفعله ليعيد تصحيح مسار الانهيار؟ ولماذا لم يفعله؟!

2. استشهاد حسن البنا

تسعة وستون عاما مضت على استشهاد حسن البنا (14 فبراير 1949) بطلقات رصاص لم توقف فقط مسيرة روح الشهيد بل كأنها أوقفت مشروعه أيضا!

ليس من شك في أن جماعة الإخوان استمرت بعد حسن البنا، بل وملأت الدنيا في العطاء العلمي والتربوي والدعوي، وقليل من العمل الجهادي، وكثير من مسيرة سياسية لم تثمر بعد طول الزمن ثمرة ذات بال!

لو كان مشروع حسن البنا علميا أو دعويا أو تربويا فحسب لقلنا بأن الجماعة استكملت مشروعه من بعده على خير وجه، ولقلنا في ذات الوقت بأن دخول الجماعة على الخط الجهادي والسياسي كان انحرافا عن مشروع البنا. أما حيث كان مشروع البنا مشتملا للجانب الجهادي والسياسي بما تدل عليه كتبه ونظراته وكلماته وبما تثبته صفحات التاريخ من تكوينه للنظام الخاص (الجهاز الأمني العسكري السري) وما تكشف عنه أوراق النظام الخاص ومذكرات قادته.. نقول: حيث كان مشروع البنا هكذا فلا بد من القول بأن هذا الجانب توقف باستشهاد البنا، إذ لا نستطيع أن نجد زعيما سياسيا من الإخوان استطاع تحرير بلاده مثلا أو قيادة معركة التغيير لإنشاء نظام إسلامي فيها. كذلك لم نجد بعد البنا حركة جهادية تحريرية من الإخوان استكملت الشوط وبلغت التحرير والاستقلال المنشودبعد استشهاد البنا ظلت الجماعة نفسها أكثر من عامين بلا مرشد عام، منفرطة العقد، حتى قام بعض قياداتها بلم شملها مرة أخرى.. مجرد انفراط العقد لعامين يطرح بقوة سؤال المؤسسة التي تتوقف لعامين عند غياب مؤسسها. وحين غيبت المحنة الإخوانَ زمن عبد الناصر لم تتجدد الجماعة مرة أخرى إلا بحركة إسلامية نشأت وهم في السجون ثم قبل قادتها الشباب طوعا الانضواء تحت راية الإخوان!

على كل حال، ليس هنا مقام تفصيل.. لكن تقييم تجربة البنا لا تزال موضع تجنب عام على كثرة المتحدثين بالمدح والثناء في حسن البنا (وهو مستحق له طبعا)، ولا يوجد على حد ما أعلم دراسات وافية تحاول كشف ثغرات التجربة التي أفضت لاستشهاده ولقدرة الدولة على تدمير الجماعة مرتين على الأقل. وسائر ما في هذا الباب هو محاولات خجولة تلمس الأمور برفق وهي مع هذا ملفوفة ومغطاة بسائر كلام الاعتذار والثناء والتبجيل.

ليس يضر حسن البنا –لا سيما وقد صار عند ربه، ونحسبه من الشهداء- أن تُقَيَّم تجربته بعين فاحصة ناقدة، فليس هذا طعنا فيه بل هو استلهام لمن يريدون العمل الآن.

3. عمر عبد الرحمن

مر عام واحد على وفاة الشيخ عمر عبد الرحمن بعد ربع قرن من المحنة الشديدة، في السجون الأمريكية. إن مجرد تصور وتخيل صورة سجين مريض ضرير في سجن انفرادي لمدة ربع قرن يصيب بالهلع والحيرة! مجرد العيش مع الصورة نفسها محنة.. فكيف يا ترى كانت محنته على الحقيقة؟!

لا يزال شأن إنصاف الرجل وتاريخه واجب في عنق الأمة، وبالأخص في عنق رجال الجماعة الإسلامية المصرية التي كان الشيخ أميرها! ولكننا نتوقف معه في هذه السطور عند واجب المستقبل كما هو موضوعنا.

ترى لو أتيح الآن لرجل عالم جسور بعيد الهمة عظيم الفؤاد مشرق النفس في نفس حال الشيخ عمر عبد الرحمن مطلع السبعينات، لو أتيح له الآن أن يرى شبابا موفور العزم مسجور الهمّ ملتاع القلب يعرضون عليه أن يكون أميرهم بعدما نكص الشيوخ الكبار عن المهمات الكبار.. لو أتيح لرجل الآن مثل هذا فكيف يمكن لرجال الجماعة الإسلامية المصرية أن ينصحوه؟!

إنه لن تتوفر النصيحة السديدة إلا بالاطلاع الجيد والفهم العميق للتجربة نفسها، ثم بالتجرد التام في تقييمها.. فهل مثل هذا موجود لدى رجال الجماعة الإسلامية الآن؟!

أذكر مرة، وكنت مع الشيخ رفاعي طه رحمه الله أنه عرفني على رجل من الجماعة الإسلامية كان مسؤولا عن ملفها الإعلامي، ولديه كم كبير من الوثائق المسموعة والمطبوعة التي يحتفظ بها ولم تنشر بعد، فألححت عليه أن ينشرها، فقال: لا وقت لدي للترتيب والتصنيف وذكر السياق الذي صدرت فيه كل وثيقة. قلت له: انشرها كما هي، ودع الأمر للباحثين والمتابعين فإن مجرد توفر المادة يتيح لكثيرين أن يتكلموا كما يتيح لكثيرين أن يفهموا ويبحثوا ويستخرجوا الرواية من مجموع ما جمعوه. لم يعجبه هذا وقال: لا بد من اجتماع الإخوة وكتابة تاريخ الجماعة الإسلامية بحيث يخرج مكتملا كرواية شاملة من كل الوجوه بدلا من أن يكتب كل واحد من وجهة نظره. قلت له: اعذرني، ولكن أكذب رواية للتاريخ هي الرواية الرسمية! وكان مما أسعدني يومها أن الشيخ رفاعي طه وافقني بشدة.. ومع هذا انتهى اللقاء وكلٌّ على ما هو عليه.

إن الحركات الإسلامية تكرر أخطاءها لأسباب عدة من أهمها أن التجربة الحركية الإسلامية غير مكتوبة، وفيما تدور المعركة مع أنظمة وأجهزة أمنية تراكم ملفاتها وتدرسها وتضيف إليها تخوض الحركة الإسلامية معركتها برصيد تاريخي يقترب من الصفر، فيتكرر نفس الخطأ ثم يتكرر عليهم نفس أساليب المواجهة والاختراق والتصفية.

إننا بحاجة لكتيبة ممن يفرغون أنفسهم لتسجيل تاريخ الحركة الإسلامية، والتنقيب في صفحات التجربة بما في ذلك التجارب المهزومة لكي يستكمل هذا الدرس المفقود: درس المستقبل!

نشر في مجلة كلمة حق

Published on March 04, 2018 13:06

February 27, 2018

رأي الغزالي في محمد بن عبد الوهاب

على غير ما يتوقع الكثيرون، فقد احتفى الشيخ الغزالي بالحركة الوهابية وزعيمها الشيخ محمد بن عبد الوهاب حفاوة كبيرة، ورآها ردة فعل إسلامية على ما ساد الدولة العثمانية وقتها من ظروف الانحراف، وقدر لزعيمها محمد بن عبد الوهاب غيرته الشديدة على التوحيد، وإنفاق الحركة طاقتها ومجهودها في تنقية العقيدة وإزالة الخرافات والأوهام التي علقت بأذهان الناس وقلوبهم، ويُفهم من بعض عبارته أن أتباع محمد بن عبد الوهاب لو تخلوا عن التشدد والغلو لما كان للحركة أن تُهزم.وكنا ذكرنا في مقال سابق منهج الشيخ الغزالي وطريقته في التفكير وميزانه في تقييم للرجال، وكيف أنه بهذا المنهج قد اجتمع عنده في ميزان المصلحين من قد يُحسب أنهم متنافرون ومختلفون. وفي هذه السطور سنستعمل عبارات الغزالي مع الحد الأدني من التدخل للربط بينها، فالممارس لكتب الغزالي يعرف أن أغلب إنتاجه دفقات أديب، فالموضوع الواحد متناثر في كتبه مستلزم للمجهود في تتبعه.

1. زمنه وبيئته

يعدد الغزالي ظروف العالم الإسلامي المخيمة في تلك الفترة فيقول: "كان الجهل الغليظ يلف كل شيء، وكانت عجمة الدولة سبباً في تخلف المسلمين دينيا ومدنيا، وانتشرت البدع والخرافات، وتحول الإسلام إلى رسوم ميتة، وأحاديث واهية أو موضوعة، وكَثُرَتْ صور الشرك الجلي والخفي، وأعلن التصوف الجاهل على هذا كله إذ أن طرقه دخلت كل مدينة وقرية. ومن الناحية المدنية العامة توقف الركب الإسلامي في مكانه، لا يدري وراء حدوده شيئا بينما العالم يفور ويمور بحركات وفلسفات جديدة غيرت نظم الحكم، وكشفت المجهول من القارات، واستعملت قوى الكون وأسراره فى تجديد حياتها وأسلحتها، وقد ورث الحكم العثماني سيئات الحكم الفردى فى الدول الإسلامية السابقة وضم إليها جديدا من الجبروت والاستعلاء، وربما قتل السلطان جميع إخوته حتى لا ينازعوه السلطة، ومنح السلطان امتيازات أجنبية للطوائف النصرانية المختلفة جعلها دولة داخل الدولة، واستغل الأعداء ذلك أسوأ استغلال. ومع أننا نعيب على العرب تقاعسهم في خدمة الثقافة الإسلامية الصحيحة إبان هذه القرون الهامدة من الحكم التركي، إلا أننا نذكر أن الحركة الوحيدة التي نهض بها العرب لإصلاح العقائد والعبادات ومحو ما شابها من زيغ وانحراف قاومتها الدولة بالسيف حتى أجهزت عليها.. نعني حركة الإصلاح التي قام بها محمد بن عبد الوهاب في جزيرة العرب"[1].

2. صفاته

في تلك الأجواء خرج الشيخ محمد بن عبد الوهاب، "وهو من هو غيرة على عقيدة التوحيد ودفاعا عنها"[2]، وقد عُرف "بين الناس بأنه داعية غيور على عقيدة التوحيد، يحب أن يمحو من الأذهان أن هناك وساطة ما بين الخالق والمخلوق"[3]، ولقد كان "يعلم أن الإسلام عقيدة ونظام. وأنه دين يتعامل مع النفس والمجتمع والدولة"[4].3. كفاحه وآثاره

من هنا بدأت "الحركة السلفية التى قادها فى القرن الماضى محمد بن عبد الوهاب، إن كل غيرة على التوحيد مشكورة، وكل جهد لتنقية العقائد من الشوائب والأقذاء مقدور! ونحن نأبى الإغضاء عن مسالك أقوام يرهبون الأموات أو الأحياء أكثر مما يرهبون الله، ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله سبحانه.. وما أعرف مسلما ذا عقل يخاصم هذه الحقائق أو يعترض أصحابها"[5]، وحيث كانت "الظروف التي يواجهها هي التي تحكم عليه بمنهج معين يتخصص فيه ويُعرَف به. رفع محمد بن عبد الوهاب شعار التوحيد، وحُقَّ له أن يفعل؛ فقد وجد نفسه في بيئة تعبد القبور، وتطلب من موتاها ما لا يُطلَب إلا من الله سبحانه"[6].

ومن ثَمَّ "فليس معنى هذا أنه استوعب تعاليم الإسلام كلها إيضاحا وتبيانا.. إن هناك مصلحين آخرين أمكنهم أن ينصفوا جوانب أخرى من الدين نالها الغمط وغطاها الجهل. واهتمام ابن عبد الوهاب بأمر العقيدة ضرب من التخصص العلمى أملى به المزاج النفسى وأوحت به ضروريات البيئة"[7].

"الواقع أن حركة ابن عبد الوهاب من الناحية العلمية سليمة، وقد تكون الوسائل الرديئة[8] هي التي هزمتها"[9]، "ولو رزق محمد بن عبد الوهاب أتباعا ذوى حكمة وبصيرة لكانت الأقطار التى انفتحت له أضعاف مساحتها الآن.. إن الدعاة المصابين بضيق الفطن، واصطياد التهم، وشهوة الغلب يضرون أكثر مما ينفعون"[10].

هذه شهادة رجل هو من أكثر الناس انتقادا لمسلك السلفية المعاصرة، بل ربما يُعَدَّ من ضمن أعدائها، وكم كان بينه وبينهم سجالات عنيفة، وهو أمر لا يفسر إلا في ضوء ما قدَّمناه من قبل عن منهج تفكير الغزالي.

والواقع أن الحركات الإسلامية في مثل حال الأمة هذا تحتاج أن تتعامل مع خلافاتها كتوظيف يتجه إلى التكامل والتضافر، ولعل الأمة لم تؤت من بابٍ أشد وأقسى مما باب تنازع وتفرق العاملين للدين حتى إن بعضهم وظفته الأنظمة الاحتلالية والاستبدادية ليعمل ضد البعض الآخر، وما درى المساكين أنهم يطعنون أنفسهم حين كانوا يطعنون إخوانهم، ثم لم يجن الغالب شيئا بعدما أقصي صاحبه، بل دارت عليه دائرة النظام فصار من المذبوحين إما بيد النظام وحده أو بيد النظام المتحالف مع فصيل إسلامي آخر!!

وباستقراء الواقع فإن الذين يحملون همَّ الدين والعمل له هم أكثر الساعين إلى الاستفادة من كل الطاقات والباذلين الجهود في إصلاح ذات البين وتقريب المسافات، بينما من انصرف عن همِّ الأمة فاعتزل في كهفه العلمي أو محضنه التربوي أو مكتسبه الحزبي أو محرابه التعبدي فإنه يتضخم لديه قيمة ما يفعل ويحقر من شأن غيره وعمله.

وفي هذا المعنى يقول الشيخ عبد الله عزام: "بالمعايشة مع الإنصاف يمكن أن تذوب كثير من الخلافات بين الجماعات وتنصهر الطاقات من شتى المآرب والدعوات في بوتقة العمل الواحد، وعلى حرارة الأحداث وسخونة الوقائع والمشكلات. وبالمعايشة فوق أرض المعركة تبددت كثير من الأوهام، وزال كثير من الغبش واللبس الذي نشأ في الظلام، وأدرك الإنسان أن العمل الجدي الواقعي غير الأحلام العذبة التي تداعب الخيال، وإن الآمال لا بد لها من عظام الرجال لينقلوها إلى وقائع وأفعال. وبالتجربة الحية الواقعية أدركت أن الجماعات الإسلامية يكمل بعضها بعضا، ولا غنى عن التعاون على البر والتقوى، ولا يمكن لأي حركة أن تقيم مجتمعا إسلاميا بدون الاستفادة من طاقات المسلمين، وأن تكسب كل ذرة خير تستطيعها في صالح العمل الإسلامي ابتغاء مرضات الله"نشر في مدونات الجزيرة

Published on February 27, 2018 23:25

February 20, 2018

أيهما أفضل.. دولة فاشلة أم دولة قوية؟

"المكان الوحيد الذي يلقى فيه الجنود (الأمريكيون) الترحيب بالورود والأزهار تُلقى عند أقدامهم هو الأفلام السينمائية"مذكرات كونداليزا رايس، ص282.

"كانت (لحظة القبض على صدام حسين) لحظة فرح، لكنني أذكر الآن أننا قد ارتكبنا غلطة، إذ قلت في نفسي: كان يجب أن يذيع النبأ رجل عراقي. ولكن الأوان قد فات لجعل لحظة اعتقال صدام لحظة عراقية وليست أمريكية".مذكرات كوندليزا رايس، ص295.

***

تكفي هاتان العبارتان لفهم السياسة الأمريكية في الواقع المعاصر، ولفهم دور النظم المحلية ومهمتها، المسألة ببساطة أن الاحتلال الصريح غير مرحب به ويستثير مقاومة الشعوب، بينما تغطية هذا الاحتلال بوجه "وطني" محلي يحقق نتائج الاحتلال بكفاءة أعلى وتكاليف أقل! وهذا هو دور الأنظمة المحلية "الوطنية" التي تدعمها الولايات المتحدة وتدرب لها جيوشها وأجهزة أمنها وتقدم لها الدعم الكافي لتحقيق السيطرة الكاملة على الشعوب. ولهذا ينبغي أن يبدو أي تغيير وكأنه مصلحة وطنية تنفذها يد وطنية وينطق عنه لسان وطني!

على غير ما يتوقع الكثيرون ممن يملأون فضاءنا المقروء والمسموع فإن السلطة "المحلية" القوية المتحكمة في الشعب هي مصلحة أمريكية، بينما السلطة الضعيفة التي لا تتاح لها السيطرة التامة على الشعب هي تهديد بالغ للهيمنة الأمريكية!.. نعم، كما قرأتَ بالضبط! ما يسمونه "الدولة الفاشلة" هو في الحقيقة تهديد للهيمنة الأمريكية!

هل تصدق مثلا أنه بعد أحداث 11 سبتمبر بيومين فحسب اقترح بول وولفوتيز ضرب العراق لا أفغانستان. لماذا؟ لأن العراق يملك جيشا نظاميا فيكون تحقيق النصر عليه أسهل وأسرع، ومن ثَمَّ يتحقق الانتصار المعنوي المطلوب للشعب الأمريكي، بينما الأفغان ليس لديهم جيش منظم وستكون المهمة عسيرة وقد تطول لأن المقاومة ستكون شعبية، وهذا درس الاتحاد السوفيتي لم يبرد بعد! إلا أن طلبه قوبل بالرفض لأن البدء بالعراق قد يسبب شرخا في التحالف الدولي ويمثل انحرافا عن معنى الردّ على الاعتداء الواقع في سبتمبر! لكن تلك المسألة التي طرحها وولفوتيز أُخِذت بالاعتبار، فكانت خطة الحرب تعتمد على وجود أمريكي خفيف، مع الاعتماد على المقاتلين الأفغان المعارضين لسلطة طالبان مع إمدادهم بكل ما في الوسع من معلومات استخبارية وغارات جوية وتفوق تكنولوجي. (مذكرات كونداليزا رايس ص114 وما بعدها).

وفي فقرة أكثر وضوحا وصراحة تقول كونداليزا رايس: "بعد 11/ 9 تبين لنا أن الدول الضعيفة والفاشلة تشكل تهديدا أمنيا خطيرا على الولايات المتحدة. فهي لا تستطيع السيطرة على حدودها، وقد تصبح الملاذ الآمن للإرهابيين. لذلك فإن إعادة بنائها يشكل مهمة ضخمة وهامة في آن"، ولا تلبث بعد قليل أن تكشف أن مهمة "إعادة البناء" تستلزم كثيرا من الفرق المتخصصة والمتنوعة لكن "لها جميعا هدفا واحدا، هو مد سلطة الحكومة الأفغانية المركزية ومساعدتها على توفير الأمن والتنمية للشعب الأفغاني". (مذكرات كونداليزا رايس ص139).

هذه هي بوضوح مهمة السلطة الوطنية، أن تمثل خط الدفاع المتقدم للحفاظ على أمن الأمريكان، ولتحقيق مصالحهم في البلاد وتمكينهم منها، ضمن معادلة بسيطة تكون التكلفة فيها على القوات المحلية والغنائم فيها للاحتلال الأمريكي، وقيمة السلطة في أنها أقدر على التعامل مع الشعب لمعرفتها بثقافته وتاريخه وخريطته الاجتماعية وقدرتها على تجنيد مزيد من العملاء تحت شعارات الوطن والوطنية.

تذكرت هذا كله حين عرض علي صديقي وأخي العزيز الباحث أحمد مولانا ترجمة لدليل مكافحة التمرد الأمريكي، ولعلها تنشر قريبا إن شاء الله، ذلك أن هذا الدليل صدر بتوقيع كونداليزا رايس وزيرة الخارجية في وقتها، وإلى جوارها روبرت جيتس وزير الدفاع.. وكانت الروح السائدة فيه هي ذاتها الروح السائدة في مذكرات كونداليزا رايس والتي دفعتني لإعادة التفتيش في ملاحظاتي التي سجلتها على هامشه.

ولا حاجة إلى القول بأن "التمرد" عند الأمريكان هو أي محاولة استقلالية تحررية تقاوم هيمنتهم والسلطات المحلية الموالية لهم، لكن المهم أننا سنظفر منه بكلام أكثر وضوحا وصراحة، من مثل هذا:

1. "خبرات مكافحة التمرد الأمريكية تستند على عدد من الافتراضات: منها أن الجهود الحاسمة لهزيمة التمرد نادرا ما تكون عسكرية (على الرغم من أن الأمن هو الشرط الأساسي للنجاح). لذا فإن الجهود الأمريكية يجب أن توجه إلى إنشاء هياكل حكومية محلية ووطنية تخدم السكان، لتحل تلك الهياكل بمرور الوقت محل الجهود التي يبذلها الشركاء الأجانب".

2. "التمرد يمكن أن يزدهر في البيئة الحديثة، فالتوترات التي أوجدتها العولمة بانهيار هياكل الدول الضعيفة، والضغوط الديمغرافية والبيئية والاقتصادية، وسهولة التعاون بين الجماعات المتمردة والمجرمين، وظهور الأيديولوجيات الراديكالية المدمرة، تنبئ بفترة تكون خلالها الحكومات الحرة المعتدلة في خطر. وفي عالم اليوم، لا يمثل فشل الدولة مجرد مشكلة للمجتمعات المحلية، بل يمكن أن يتعدى ذلك سريعا ليشكل تهديدا للأمن العالمي".

3. "من الملح التنسيق بين الأنشطة السياسية والأمنية والاقتصادية والإعلامية، وهو ما يتطلب توحيد الجهود بين جميع الجهات المشاركة في مكافحة التمرد: الحكومة المتضررة، والوكالات الحكومية الأمريكية، وشركاء التحالف".

4. "إذا قررت حكومة الولايات المتحدة أن تشارك في مكافحة تمرد معين، فيجب على صانعي السياسات أن يسعوا إلى تحقيق توازن دقيق يستخدم أكثر أشكال التدخل ملاءمة بحيث يبدو أكثر هدوءا وأقل فجاجة وتطفلا، فضلا عن امتلاكه لاحتمالية كبيرة لتحقيق التأثير المطلوب. لابد من الحفاظ على سيادة الحكومة المتضررة، فزيادة التدخل إلى درجة عالية جدا قد تؤدي إلى نتائج عكسية (تاريخيا كانت بعض التدخلات الأمريكية الأكثر نجاحا هي التدخلات غير المباشرة والبسيطة). وبمجرد أن تلتزم الولايات المتحدة بالمساعدة، لابد من وضع استراتيجية لمكافحة التمرد من خلال أفضل أشكال التعاون مع الحكومة المتضررة وشركاء التحالف الآخرين، نظرا لأن إدماجهم المبكر يمكن أن يساعد في التخفيف من آثار الاختلافات على المستوى العملياتي في الأهداف والقدرات والثقافة".

5. "من ضمن المزايا الأخرى لمعرفة المتمردين بأرضهم: فهمهم التفصيلي للجغرافيا والثقافة والتاريخ وعلم الاجتماع والسياسات الخاصة بالبلد الذي يعملون به، وإن كانت الدولة الأجنبية المتدخلة غالبا ستتعلم ذلك. وبما أن الولايات المتحدة لا تواجه حاليا أي تمرد داخلي محتمل، فمن المرجح أن تكون جميع حملات مكافحة التمرد التي تقوم بها على شكل تدخلات خارجية دعما لحكومة أجنبية، أو تدخلات في البلدان الفاشلة/ المنهارة".

6. "كثيرا ما يُنظر إلى التحالفات المشتركة لمكافحة التمرد باعتبارها تحظى بشرعية أكبر من التدخل أحادي الجانب من جهة الولايات المتحدة. لكنها تتطلب التعاون والتنسيق بشكل فاعل. فإلى حد ما يكون التدخل المشترك أقل كفاءة منه فيما لو تدخلت أميركا بشكل منفرد".

7. هذه الفقرة أنقلها باختصار، وهي تُوَصِّف دور "الفريق القومي الأمريكي" لمكافحة التمرد، وخلاصتها:

تنفذ جميع استراتيجيات مكافحة التمرد ودعم الحكومة المتضررة من خلال الفريق القومي الذي يرأسه أقدم دبلوماسي في البلد المتضرر باعتباره الأعرف بهذه البيئة، ويتمتع بسلطة استثنائية في اتخاذ القرار بوصفه مسئولا رفيع المستوى في وقت أزمة، ويكون الفريق القومي مسؤولا عن التنسيق وتنفيذ الأعمال بين مختلف المؤسسات في بلد الحكومة المتضررة. يبدأ تشخيص التمرد في مراحله المبكرة لتقديم الإجراءات الإعلامية والأمنية والسياسية والاقتصادية اللازمة، ويمكنه الاستعانة بفريق "الاستجابة المدنية" الذي يجري تطويره حاليا بوزارة الخارجية، ويهدف إلى توفير مجموعة خبراء مدنيين في مجال التعمير والاستقرار ممن لديهم القدرة على الاستجابة السريعة للبلدان التي تمر بأزمات. فإذا قرر استخدام البدائل العسكرية تواصل رئيس الفريق مع القائد العسكري الأميركي الذي تقع منطقة التوتر ضمن النطاق الجغرافي لقيادته، ليساعد في استباق حالات التمرد بتقديم المشورة العسكرية ودعم برامج تعزيز الأمن. فإن تقرر نشر قوات قتالية أمريكية لمساعدة الحكومة المتضررة، فالمسؤولية تقع على عاتق هذا القائد. ويجب أن تصمم كل الجهود لزيادة شرعية وفاعلية الحكومة المهددة في نظر شعبها. وهو ما يعني مجهودا تكامليا من الإدارات الأمريكية المختلفة، بما في ذلك تقديم الدعم الميداني للقوات (الوطنية).

أحسب أن هذه الاقتباسات كافية في الدلالة على المقصود، ويمكن للقارئ مراجعة النسخة الكاملة إن أراد المزيد.

الواقع أن مجرد الكلام في هذا الموضوع هو نفسه دليل حالتنا المتأخرة، لا زلنا نحاول أن نثبت ما هو واضح كالنهار، ساطع كالشمس، ملتهب كالنار.. إن مجرد اختلافنا في توصيف الداء بعد قرنين من الاحتلال والهيمنة الأجنبية لهو نكبة، نكبة معرفية خطيرة خطورة الخيانة الثقافية التي يرتكبها محسوبون على النخبة السياسية، مجرد الكلام عن أن الدولة العربية الحالية هي دولة وطنية وهي صيغة صالحة للحكم في عالمنا العربي هو مؤشر على مدى تأخر التحرر. إذ لم يعد ثمة دليل يمكن أن يُساق لإثبات الواقع خيرا من الواقع نفسه، الواقع الذي تحولت فيه الدولة الحالية إلى غول ينهش الشعوب ويخضعها لمصلحة الاحتلال الأجنبي.. وهذا باعتراف الجميع: اعتراف المحتلين الأجانب واعتراف العملاء المحليين أيضا (هنا عشر اعترافات موثقة صوتا وصورة كمثال بسيط).

حتى مقولة "أحسن من سوريا والعراق" تثبت هذه الحقيقة، فالعراق لم تقم فيه ثورة وإنما أضعفها الاستبداد حتى أسلمها فريسة للاحتلال، بينما سوريا التي قامت فيها ثورة نزل الاحتلال إليها ليحفظ بقاء النظام الوكيل.. الاحتلال والاستبداد وجهان لعملة واحدة في عصرنا، كلاهما يدعم الآخر ويحفظ وجوده، ويجب أن نعلم أن علامة نجاح الثورة في مصر أن نرى الاحتلال الأمريكي في الشوارع! تلك هي علامة نجاح الثورة حقا!

هي معركة ضخمة بكل معنى الكلمة، فهي ليست ثورة ضد مستبد، بل هي بالإضافة إلى ذلك معركة تحرر ضد الاحتلال الأجنبي، وهذا هو قدر أمتنا في هذه اللحظات والأيام المقبلة.

الخلاصة: الدولة التي تسمى فاشلة لا تسمى كذلك لأنها فشلت في توفير حياة كريمة لشعبها، بل لأنها فشلت في مهمة التحكم بشعبها فصار هذا الشعب بيئة حاضنة لحركات الاستقلال والتحرر التي تريد التخلص من الاحتلال والأنظمة الوظيفية التابعة له. والدولة القوية لا تسمى كذلك إلا بمقدار تحكمها وسيطرتها على الناس. والمهمة الأمريكية أن تحول الدول من فاشلة إلى قوية لتؤدي هذا الدور.

نشر في مدونات الجزيرة

Published on February 20, 2018 23:53

February 14, 2018

ملامح خطة عامة للأمة الإسلامية

منذ سمعت أبيات الشعر هذه حتى حفظتها في لحظتها، كانت قوية ومعبرة عن حال الأمة إلى الحد الذي تخترق فيه القلب والعقل معا:

قد استردَّ السبايا كلُّ منهزمٍ .. لم يبق في أسرها إلا سباياناوما رأيت سياط الظلم دامية .. إلا رأيتُ عليها لحم قتلاناوما نموت على حدِّ الظُبا أنَفًا .. حتى لقد خجلت منا منايانا

كان أكثرها قسوة هذا البيت الأخير، فهو يُصَوِّر الأمة وكأنها في هروب جماعي من تكاليف البذل والجهاد والعطاء، والعدو من ورائها بسلاحه يقتنص ويلتقط وينتقي القتلى والأسرى والسبايا، حتى إن تلك الميتات قد خجلت أن تقع.

وبعيدا عن لغة الشعر والأدب، ومدى مبالغاتها ومفارقتها للحقيقة، فالمهم الآن أن الأمة لم تعد تموت وهي مدبرة، بل هي تخوض أشرف المعارك وتحاول التحرر رغم الثقل الشديد للاستبداد المحلي والطغيان العالمي وما أسفرت عنه سنين الاستبداد والاحتلال من فجوة هائلة علمية وعسكرية وسياسية واقتصادية. فلئن كانت الأمة لا تزال تعاني القتل والأسر –كما يصور البيت الأول والثاني- فإنها لم تعد تهرب من المواجهة، بل يموت شبابها وهم مقبلون لا مدبرون، يدفعون ثمن التحرر من أرواحهم ودمائهم وأموالهم وأهلهم..

على أن كثرة التضحيات لا تناسب الحصاد والثمرات، لا سيما ونحن لا نزال في بداية طريق التحرر، ولا تزال عصور الملاحم قادمة، فالعدو الذي ربض على أرضنا ويتمتع بخيراتنا سيبذل كل ما لديه من طاقة بكل ما فيها من التوحش والشيطانية لئلا نتحرر [راجع: مكافحة الوهم وطبقات الاستبداد].

أسباب عديدة تجعل التضحيات أكثر بكثير من المردود، منها الجهل بالواقع وبالسياسة وبالنظام العالمي وأساليبه وبالتاريخ والتجارب السابقة، ومنها حظ النفوس في السلطة والإمارة والوجاهة، ومنها الغلو والإفراط الذي يشوش الرؤية ويستثير الأعداء، ومنها افتقاد الخطة والمشروع والاكتفاء بمنطق رد الفعل... أمور كثيرة، نركز منها في هذا المقال على: الخطة العامة للأمة الإسلامية.

1. نظرة عامة كبرى

تعاني الأمة استضعافا عاما، من أقصى مشرقها إلى أقصى مغربها، إلا أن التفكير في الإصلاح لن يكون بالسعي وراء كل فرد في هذه الأمة المليارية لنصلحه، إن اتساع المكان وكثرة البشر فضلا عن تجارب الأمم لا تقول بهذا.يصوغ بعضهم "نظرية العواصم"، ومعناها ببساطة في موضوعنا هذا، أن كل هذه الأمة المليارية يمكن إصلاح أحوالها عبر إصلاح أحوال مناطق معينة رئيسية مركزية منها، فنحن إن اجتهدنا في تحديد أهم البلدان التي تصلح بصلاحها مناطق واسعة سنكون قد اختصرنا الطريق كثيرا. ثم لو استطعنا تحديد العواصم المركزية الملهمة في تلك البلاد فسنكون قد اختصرنا الأمة المليارية في مدن محددة.

بعد تفكير وبحث طويل مع العديد من عقول الأمة الذين التقيتهم عبر السنوات الماضية، كانت الآراء تؤول إلى هذه المدن الست: القاهرة، مكة، اسطنبول، دمشق، بغداد، الجزائر.

هنا مفاصل الأمة ومراكزها وعواصمها، إن استطاعت الأمة تحرير هذه العواصم وإقامة دول مستقلة تملك قرارها وتستطيع حماية نفسها، فهي قد خطت أكثر من نصف الطريق نحو التحرر النهائي للأمة. ولو تتبعنا التاريخ لوجدنا أن هذه العواصم هي أواخر ما سقط من الأمة في رحلة الاحتلال الغربي التي بدأت قبل 500 عام ولا تزال مستمرة، لكنها أخذت في قضم أطراف الأمة، حتى كان سقوط كل عاصمة من هذه ضربة هائلة.

تبدو اسطنبول الآن أقرب هذه العواصم للتحرر ولامتلاك قرارها، وكانت ليلة الانقلاب العسكري الفاشلة في تركيا ليلة للأمة كلها. مثلما كانت ليلة فوز الرئيس مرسي وليلة الانقلاب العسكري عليه ليلة للأمة كلها. وقد التقيت من أقليات الصين وإفريقيا وأوروبا ما أدهشني وأفزعني في الوقت نفسه: لم أكن أتخيل أن الانقلاب على مرسي في مصر قد ألقى بآثار بعيدة على المسلمين في الصين وأدغال إفريقيا والأقليات في أوروبا وروسيا والأمريكتين أيضا.

تلك العواصم ذات أثر هائل بعيد في كل الأمة، بما لها من عمق تاريخي وحضور ثقافي وقوة بشرية وموقع استراتيجي.. وهو أمر يعرفه العدو ربما أكثر مما نعرفه نحن، ولذلك فمعركة التحرر في هذه العواصم هي أصعب وأعسر المعارك الحضارية الكبرى. ولذلك لا يجدي الهروب منها بحال فإنها واقعة لا محالة، ولا بديل عنها، اللهم إلا إذا تخيل أحد أنه بالإمكان –تجنبا لمعركة التحرر- هداية مليار ونصف المليار شخص كل على حدة، هذا مع أنهم إذا اهتدوا فسيخوضون المعركة أيضا مع الاحتلال الأجنبي الرابض!

2. الفرصة السانحة

لئن كانت تلك العواصم مؤثرة في الأمة كلها فإن من حقائق الواقع أنه قد صارت لكل بلد منها مع طول فترة انقسام الأمة ظروفها ومشكلاتها وأوضاعها التي تجعل بعضها أقرب من بعض إلى لحظة الثورة والتحرر والتغيير. ولذلك بقدر ما تبدو عواصم كدمشق والقاهرة أقرب إلى إمكانية التحرر، تبدو عواصم أخرى أبعد في المدى المنظور كبغداد والجزائر، ويثور الخلاف حول مكة ما إن كانت قريبة أم بعيدة.

في تقديري أن أهم عاصمة مرشحة الآن لحصول التغيير فيها هي القاهرة، بل إن مجرد انفلات القاهرة من الهيمنة الأجنبية الغربية هو بحد ذاته مسكب واسع للأمة وخسارة واسعة لعدوها، [راجع: عاصمة الثورة]

ولهذا فالمعركة حولها ستكون هائلة، لكن كثيرا من الأوضاع الطبيعية والظرفية تجعل الأمر أسهل من أوقات كثيرة مضت:

فمن الأوضاع الطبيعية: أن القاهرة تختزل كل مصر، ولذلك ثورة مصر تندلع في القاهرة وتنتهي في القاهرة، لا كغيرها من البلدان التي ربما تقضي الثورة سنين قبل أن تصل إلى العاصمة. ومن الأوضاع الطبيعية أن الثورات فيها لا تطول لطبيعة القاهرة وناسها وطبيعة موقعها الجغرافي العالمي الذي يجعل كثيرا من الأطراف تحرص وتنحو إلى التهدئة.

ومن الأوضاع الظرفية وجود ثورة لم تنطفئ ولا يزال طيفها يداعب الخيال ويغري بالتكرار لدى كثيرين، ووجود حالة سخط شعبية عارمة على السيسي ونظامه، ولا تزال قوات الأمن والجيش غير محترفة ولا يمكنها الصمود في معركة شعبية غير سلمية، والبديل المتوقع في مصر ليس خطرا جذريا على المصالح الأجنبية والنظام العالمي بما يجعل الدفع الأجنبي مائلا نحو استكشاف البدائل واختبارها لا نحو إشعال معركة دموية حفاظا على السيسي.

مجرد اهتزاز النظام العسكري في مصر يساوي ما يشبه انقلابا في الخريطة السياسية الإقليمية، ويلقي بآثاره على غزة وليبيا والسودان والخليج والشام وتركيا، أما لو توقعنا بأن الثورة استطاعت تحرير مصر فسنكون في مستوى آخر من الآمال والتطلعات، ويكفي فقط أن يتكون محور مصري تركي ليكون هذا بداية وجود الأمة كفاعل على المستوى الدولي [راجع خلاصة هذه الدراسة].

3. ما يلزم حركة التغيير

أحسب أن لو كان للأمة خليفة يستطيع تجنيد طاقة الأمة في معركة بعينها لم يكن أمامه إلا معركة مصر في الوقت الحالي. ولو أن كل صاحب طاقة ومجهود في خدمة الإسلام أنفق من طاقته في معركة الثورة المصرية لعاد عليه هذا بأكثر مما يعود على المستثمر ما ينفقه في المشروع التجاري والمالي.

أهم ما تحتاجه حركة التغيير في مصر قيادة ثورية راشدة، تجمع بين الفهم للواقع وضغوطه وإكراهاته مع تمتعها بحلم كبير وأمل واسع وثقة في الأمة وقدراتها، فالأمة لم تخذل قيادة ناصحة راشدة من قبل، بل الأمة تفاجئنا في كل مرة بما لم نكن نتوقع.

ويجب أن يكون لهذه القيادة جهاز أمني، يجمع المعلومات ويضعها في صورة الواقع، فلا تكون كالتي تضرب وتخبط خبط عشواء لا تدري أين تضرب ولا من تصالح، من تعادي ومن تصادق ومن تتجاهل، فلا تقع بهذا تحت طائلة التضليل والإشاعات ولا تحت قصف الإعلام ونباحيه ولا تحت خيالات وتصورات المتفلسفة والمنظرين الذين تكونت أفكارهم من الكتب والأكاديميات وحدها، فأولئك ولو كانوا مخلصين وقامات علمية إلا أن حظهم من معالجة الواقع ضئيل ومضلل أيضا.

إذا وُجِد هذان فما سواهما أهون وأيسر، فالطاقات المطلوبة موجودة في الأمة لكنها كالمتناثرة لا تجد الخيط الجامع لها، ولا الملتقي الذي تتكامل فيه.. وصحيحٌ أن الناس كإبل المائة لا تجد فيها راحلة، إلا أن أمتنا أكثر من مليار ونصف المليار، ولهذا فرواحلها ملايين الرواحل.

إذا تمكنت هذه القيادة من تقديم خطاب إسلامي جامع، يجمع بين الرشد والنضج وبين التمسك والحماسة له، وسارت برؤية تهدف إلى تمكين المجتمع وإخراجه من عبودية "السلطة/ الدولة" [راجع طبقات الاستبداد] فهنا يكون قد بدأ طريق نهوض الأمة الإسلامية.

بهذا التصور يمكن لجميع المتشوقين لنهضة الأمة أن يكون له عمل ودور، في مجاله وتخصصه، في جمع المعلومات وتكوين خريطة المجتمع والنافذين فيه وشبكة العلاقات المهيمنة عليه وامتداداتها الخارجية والداخلية، في فهم وترتيب الأولويات المتعلقة بإصلاح كل مجال، في صياغة الخطاب الدعوي والإعلامي والسياسي والخارجي لمختلف الشرائح والفئات.. كل هذه الملفات ستشتد الحاجة إليها وسيتلهف عليها كل ساعٍ للإصلاح، وكلما صيغت الحلول على أنماط مجتمعية لا على قرارات سلطوية كلما كان تنفيذها أيسر وأسرع، وكلما رفع عبئها عن تلك القيادة المنتظرة.

ولعلنا في يوم قريب نهجر قول الشاعر الذي افتتحنا به المقال، لننشد مع الشاعر الآخر:يا أمة الإسلام فجرك نوَّرا .. والروض في ساحات مجدك أزهراسُحُب المعالي في سمائك أمطرت .. غيثا، وأجرت في رحابك أنهرانشرت رياحك في جوانب كوننا .. أمنا، وإيمانا، وفكر نيِّرالبست به الأشجار ثوبا مورقا .. وغدت به الصحراء روضا أخضرا

نشر في مجلة كلمة حق

Published on February 14, 2018 12:35

لا تسمعوا لحمزة نمرة

لم أفكر في سماع أغنية حمزة نمرة إلا حينما رأيت صديقا أحسبه من الصادقين يقسم بالله أنه لم يستطع أن يكملها، من فرط ما فيها من طغيان الشعور.. لم يبعد الأمر كثيرا عما ظننت، لا حاجة إلى القول بأن الأغنية احترافية ومؤثرة ومعبرة عن شباب الربيع العربي المقهورين، نجاحها هو أبلغ ثناء وتعبير.

على أني أنتهز الفرصة هنا لأسجل بعض الخواطر التي أراها ضرورية لهذا الجيل، وهي خواطر حول الظاهرة والأزمة والأغنية، ولا تتعلق بحال بشخص حمزة نمرة، وإنما لهجة العنوان لغرض التشويق لا أكثر.

(1) أدركوا اللحظة الفارقة

اللهم فُكَّ أسر شيخنا الحبيب الكبير، الأسير البصير: حازم صلاح أبو إسماعيل! لم ير الناس في زمنه مثله، ولا رأى مثل نفسه.. ويعلم الله أني أكره المبالغة في الثناء والمدح.

لم يكن "أدركوا اللحظة الفارقة" مجرد شعار، كان خلاصة خبرة بالتاريخ والحياة، كان هذا الشعار نقيضا لخرافات وأوهام مثل "ميدان التحرير موجود"، "الشعب المصري بعد 25 يناير لن يعود أبدا كما كان قبل 25 يناير".. إلخ! وهي الشعارات التي صدمني أن سياسيين ومتخصصين في العلوم السياسية أطلقوها، وهو ما يفسر نكبة أمتنا حقا.

إن قوة اللحظة الثورية وعنفوانها لا تستمر إلى الأبد، هنا تظهر أعاجيب الشعوب، وهنا تتراجع سطوة السلطة، هنا يتحول المقهورون إلى جبابرة، ويتحول الجبابرة إلى حديث التهدئة والتفاهم والحوار.. هنا يرتجف السلاح بيد السلطة إذ تسقط هيبتها.. ويتفجر الأمل ويرتفع السقف لدى الذي عاش حياته كسيرا مقهورا.

§ في زمن الثورة وتباشيرها يكون الخطاب مفعما بالقوة والقدرة: احلم معايا ببكرة جاي، ولو مجاش احنا نجيبه بنفسنا.. إنسان جواك وجواي، إنسان له حلم له غاية§ في زمن تباشير الهزيمة، يتحول الخطاب إلى مزيج من القلق والتردد والشكوى مع أمل يقاوم الخفوت: تذكرتي رايح جاي.. حياتي عمرها ما كانت باختياري.. يا مظلوم ارتاح، لك يا ظالم يوم§ في زمن الهزيمة: بتودع حلم كل يوم، تستفرد بيك الهموم.

كان هذا المصير يراه الناصحون الصادقون، وكان حازم أبو إسماعيل إمامهم وأفصحهم فيه.. كل تطويل في المرحلة الانتقالية يعني هزيمة الثورة لأنه يعني خفوتها، وكل تأخر في الإجراءات الثورية يعني هزيمة الثورة لأنه يعني خفوتها لصالح استعادة النظام القديم لنفسه، وكل تأخر في مقاومة الانقلاب يساوي تمكنه.

لهذا بُحَّت الأصوات في التحذير من كل هذا، من تطويل الفترة الانتقالية، من برلمان غير ثوري، من رئيس غير ثوري، من أغبياء يتصورون أنهم أسقطوا الأنظمة بالهتاف في التحرير وحسابات تويتر! وأنهم قادرون على إعادة اللحظة كلما شاؤوا بغير أي تأمل في تبدل موازين القوى.. كما بُحَّت الأصوات ولا تزال في أن كل تأخر في مقاومة الانقلاب تساوي مضاعفة ثمن خلعه، والقاعدة مضطردة.

كشفت الأيام أن من صرخوا "يسقط حكم المرشد" و"النظام القديم لن يعود" و"ميدان التحرير موجود" و"العسكر في خدمتنا" منخدعين مغترين باللحظة الثورية غافلين عن قيمة الزمن.. كل أولئك إما صاروا في حضن النظام ومن منافقيه، أو من الساكتين الخانعين، أو من الضحايا في السجون والمنافي.

تماما مثلما كان يصدح حمزة نمرة يحرض على انتزاع الحلم إن لم يأتِ، ثم صار مستسلما للأحلام وهي تودعه كل يوم!الثورة لحظة فارقة.. وأحسب أن الأمل لم ينته بعد، ولكن يجب ألا ننخدع بزخارف القول وهتافات الحالمين، فهاهو ميدان التحرير موجود، ولكن من يدفع كلفة الاقتراب منه الآن؟!.. ألا حفظ الله حازم صلاح أبو إسماعيل.

(2) الوقوف عند الحزن

صناع الحياة ومن يكتبون التاريخ لا يتوقفون عند لحظة الحزن.. بل يستنفرون عندها كل طاقتهم ليُفلتوا منها دون أن تأسرهم.. بل هم لا يسمحون بوجودها ويعملون على محاربة اليأس والإحباط ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ولقد مدح عمرو بن العاص الروم لأنهم "أسرع الناس إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، وأحلمهم عند فتنة".. سرعة الإفاقة، وسرعة العودة إلى المعركة، ولا تزلزلهم المحنة فتطير صوابهم.

قبل نحو عام كتبت هذه الكلمات كمحاولة لفهم سيرة النبي وخلفائه في هذا الموضوع، أحسب أن إعادتها هنا مفيد:"يوم اليرموك، نظر رجل من المسلمين فرأى حشود الروم الهائلة الممتدة فقال: ما أكثر الروم وما أقل المسلمين! فسمعه خالد بن الوليد فقال له: بل ما أقل الروم وما أكثر المسلمين.. إنما تكثر الجنود بالنصر، وتقل بالهزيمة.

كلمة ذهبية في أحوال النفس والجماعات.. ما تُغني الجموع الكثيرة إذا كانت تنهزم مرة تلو الأخرى (وهي حالة الروم يومئذ)، وكيف تقوى الجموع القليلة طالما تنتقل من نصر إلى نصر. كان بعض جنود الروم في اليرموك مربوطين إلى بعضهم بالسلاسل، فقد استشعرت القيادة أنهم قد لا يثبتون لهجوم المسلمين، فكان هذا مما ساهم في ارتباك انسحابهم ووقوع بعضهم فوق بعض!

لماذا أقول هذا الآن؟

أقوله لأن خبر براءة مبارك النهائي أضفى على الشباب مسحة يأس وحزن وأسف، وصار بعضهم يذكر بعضا بما قالوه من قبل: لو مبارك خد براءة هنزل التحرير ملط.. لو أمن الدولة رجع هفجر نفسي.. الموت أهون من أن يعود نظام مبارك.. إلخ

نعم، في كل اللحظات كان ميزان القوة المادية لصالح السلطة، لكن النظام وهو يعاني الارتباك والتردد والضعف كان ينهزم أمام الثوار الذين زادتهم انتصاراتهم قوة إلى قوتهم! أما بعد تلك الهزائم، فقد انقلب الحال.. وصار الضابط لا يتردد في أن يهاجم جمعا بمسدسه، بينما كان قبل ذلك يفر أمامهم برشاشه، وربما كان الجمع نفس الجمع والضابط نفس الضابط!

سُئل أبو مسلم الخراساني: من أقوى الناس؟ فقال: كل قوم في إقبال دولتهم.

كلمة ذهبية أخرى تفسر لك حركة الناس والتاريخ.. ولعله لهذا لم يسمح النبي أبدا أبدا أن تتكرر عليه هزيمة، ما إن وقعت في أحد حتى استعد لها في حمراء الأسد في اليوم التالي، بل وأمر ألا يخرج معهم إلا من كان معهم بالأمس! ثم هو لم يرض أن تبتلع نفوس المسلمين الهزيمة، فصار ينادي عليهم للرد على أبي سفيان: لا سواء.. قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار!

ولهذا لم يسمح أبدا أن يتغلغل اليأس إلى القلوب، ففي الخندق حيث الأيام الرهيبة التي وصفها القرآن بالزلزال الشديد بشرهم بفتح فارس والروم واليمن!

ولهذا حين تزلزل جيش المسلمين في حنين، سارع النبي إلى الوقوف بمكان ظاهر ينادي في الناس، ويأمر العباس -لجهورية صوته- أن ينادي، ويذكرهم بمواقف الانتصارات القديمة: يا أصحاب الشجرة (أي شجرة بيعة الرضوان، حين بايعوا على الموت)، يا أصحاب سورة البقرة.. هلموا هذا رسول الله.. ونادى النبي قائلا: أنا النبي لا كذب.. أنا ابن عبد المطلب، فصار المسلمون -كما يصفهم الرواة- يعودون إلى النبي كما تعود البقرة حنينا لأولادها، حتى أن الواحد منهم إذا لم يطاوعه فرسه على الرجوع ألقى بنفسه من عليه وتركه وعاد إلى النبي.

وهو فقه تَعَلَّمَه منه الصحابة فلم يكد يتكرر عليهم هزيمة إلا وكان النصر التالي في خلال أيام.. فقد هُزِمت جيوش لأبي بكر في الردة -كجيش شرحبيل وعكرمة في اليمامة- فأتبعها بخالد بن الوليد فانتصر عليهم وقضى على ردتهم.. وأخفق جيش خالد بن سعيد بن العاص مرتين أو ثلاثا في حرب الروم فأخرج له أربعة جيوش بقيادة أبي عبيدة وشرحبيل ويزيد بن أبي سفيان وعمرو بن العاص.

وهُزِم المسلمون في معركة الجسر أمام الفرس بقيادة أبي عبيد بن مسعود الثقفي (15 شعبان 13 هـ) فلم تمض عشرون يوما إلا وانتصروا في البويب (13 رمضان 13 هـ). والأمر يطول استقصاؤه، ويقصر المجال عنه.. وانظر ماذا فعل النبي بمن غدروا بأصحابه فقتلوهم!

القصد هو القول بأن النبي، وخلفاؤه، بل وكل ناجح في التاريخ يعرف جيدا أثر الهزيمة على جيشه.. فيبذل كل شيء لئلا تقع، فإن وقعت بذل كل شيء ليمحو أثرها من النفوس! وقد وصف الله عباده المؤمنين بهذا الوصف العجيب الرهيب (والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون)

نحن ابتعدنا عن هذا المثال كثيرا كثيرا.. نحن لدينا قادة يعشقون الحياة في ثوب المحنة، يستلذون العذاب والتضحية، لا يرون في الهزيمة وتكرار الهزيمة إلا ابتلاء وتكرار الابتلاء.. ثم إن لديهم يقينا عجيبا بأنه ابتلاء حب من الله لا عقوبة منه! لا تدري.. هل اطلعوا الغيب أم اتخذوا عند الرحمن عهدا؟! ثم إنهم، فوق كل هذا، لا يتحركون ولا يعملون عملا فعالا، بل إنهم يوقفون عمل العاملين، يخشون على أنفسهم منهم!! ولا حول ولا قوة إلا بالله!

لأجل هذا كله نقول: لا ينبغي أن تفلت منا لحظة الثورة، التي أراها لم تنته بعد.. فإن إفلاتها عظيم المأساة شديد التكلفة عميق الأثر! ولا ينبغي أن ننشر اليأس لأنفسنا بأنفسنا.. ولا يعني هذا توزيع المخدرات بطبيعة الحال، فالسماء لا تمطر نصرا بغير عمل.. ولكن رب كلمة يأس ثبطت عاملا، ورب كلمة عزم ثبتت عاملا وثبطت ظالما!(إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله، فيقتلون ويُقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به)". (انتهى النقل).

المشكلة الكبرى في أغنية حمزة نمرة هذه أنها تقف عند الأحزان، وتبكي على الأطلال.. وليس من الفائدة في شيء أن نفعل هذا بأنفسنا!

(3) منهج الغذاء الصحي

قال شيخ الإسلام ابن تيمية فيما معناه: أن الجسم إذا أخذ حاجته من الغذاء ولو كان مؤذيا زهد في الغذاء الطيب لأنه اكتفى وشبع.. وهكذا النفس إن تعودت سماع الغناء لم يكن لها تأثر بالقرآن لأنها أخذت بنصيبها وشبعت من الغناء فزهدت في القرآن.

القرآن هو الذي بعث هذه الأمة من الرقود والسكون والظلمات، وهو الذي فجر طاقتها حتى كانت حدثا استثنائيا في تاريخ البشر، وحضور القرآن ضرورة لكل نفس وهو ضرورة عامة للأمة لا سيما في وقت ضعفها وفي محاولتها النهوض. يجب أن يحضر الخطاب القرآني على كل مائدة وفي كل جلسة نقاش وفي كل خطة عمل.

لن ينتفع بالقرآن من تشبع بالمصادر المعرفية الأخرى، وتلك على الحقيقة أهم نكباتنا المعاصرة، فالقرآن نور ولكن لا يهتدي به من لا يعرفه ولا يبصره ومن كان محجوبا عنه، (ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء إلى صراط مستقيم)، (قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقْرٌّ وهو عليهم عمى)، (وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا)، (قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه).

إن عدم الاهتداء بالقرآن مؤشر على الخلل فينا نحن، وهي علامة خطر شديد في الواقع، خطر على آخرتنا، وخطر على دنيانا.. والذي يهمنا في سياقنا الآن أن منهج البكاء على الأطلال والتحسر على ما فات والوقوف عند لحظة الحزن ليس مذكورا في القرآن.. بل القرآن دائم الحث على المراجعة والتصحيح والجهاد وبذل الوسع والأخذ بالأسباب.. مع الوعد بالنصر والتمكين والهداية لمن سعى وعمل (فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم)، (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا)، (إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون)، (لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا)، (حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كُذِبوا جاءهم نصرنا).

فاللهم اجعلنا من أهل القرآن، فقِّهنا فيه، وعلِّمنا منه، واهدنا به..

نشر في مدونات الجزيرة

على أني أنتهز الفرصة هنا لأسجل بعض الخواطر التي أراها ضرورية لهذا الجيل، وهي خواطر حول الظاهرة والأزمة والأغنية، ولا تتعلق بحال بشخص حمزة نمرة، وإنما لهجة العنوان لغرض التشويق لا أكثر.

(1) أدركوا اللحظة الفارقة

اللهم فُكَّ أسر شيخنا الحبيب الكبير، الأسير البصير: حازم صلاح أبو إسماعيل! لم ير الناس في زمنه مثله، ولا رأى مثل نفسه.. ويعلم الله أني أكره المبالغة في الثناء والمدح.

لم يكن "أدركوا اللحظة الفارقة" مجرد شعار، كان خلاصة خبرة بالتاريخ والحياة، كان هذا الشعار نقيضا لخرافات وأوهام مثل "ميدان التحرير موجود"، "الشعب المصري بعد 25 يناير لن يعود أبدا كما كان قبل 25 يناير".. إلخ! وهي الشعارات التي صدمني أن سياسيين ومتخصصين في العلوم السياسية أطلقوها، وهو ما يفسر نكبة أمتنا حقا.

إن قوة اللحظة الثورية وعنفوانها لا تستمر إلى الأبد، هنا تظهر أعاجيب الشعوب، وهنا تتراجع سطوة السلطة، هنا يتحول المقهورون إلى جبابرة، ويتحول الجبابرة إلى حديث التهدئة والتفاهم والحوار.. هنا يرتجف السلاح بيد السلطة إذ تسقط هيبتها.. ويتفجر الأمل ويرتفع السقف لدى الذي عاش حياته كسيرا مقهورا.

§ في زمن الثورة وتباشيرها يكون الخطاب مفعما بالقوة والقدرة: احلم معايا ببكرة جاي، ولو مجاش احنا نجيبه بنفسنا.. إنسان جواك وجواي، إنسان له حلم له غاية§ في زمن تباشير الهزيمة، يتحول الخطاب إلى مزيج من القلق والتردد والشكوى مع أمل يقاوم الخفوت: تذكرتي رايح جاي.. حياتي عمرها ما كانت باختياري.. يا مظلوم ارتاح، لك يا ظالم يوم§ في زمن الهزيمة: بتودع حلم كل يوم، تستفرد بيك الهموم.

كان هذا المصير يراه الناصحون الصادقون، وكان حازم أبو إسماعيل إمامهم وأفصحهم فيه.. كل تطويل في المرحلة الانتقالية يعني هزيمة الثورة لأنه يعني خفوتها، وكل تأخر في الإجراءات الثورية يعني هزيمة الثورة لأنه يعني خفوتها لصالح استعادة النظام القديم لنفسه، وكل تأخر في مقاومة الانقلاب يساوي تمكنه.

لهذا بُحَّت الأصوات في التحذير من كل هذا، من تطويل الفترة الانتقالية، من برلمان غير ثوري، من رئيس غير ثوري، من أغبياء يتصورون أنهم أسقطوا الأنظمة بالهتاف في التحرير وحسابات تويتر! وأنهم قادرون على إعادة اللحظة كلما شاؤوا بغير أي تأمل في تبدل موازين القوى.. كما بُحَّت الأصوات ولا تزال في أن كل تأخر في مقاومة الانقلاب تساوي مضاعفة ثمن خلعه، والقاعدة مضطردة.

كشفت الأيام أن من صرخوا "يسقط حكم المرشد" و"النظام القديم لن يعود" و"ميدان التحرير موجود" و"العسكر في خدمتنا" منخدعين مغترين باللحظة الثورية غافلين عن قيمة الزمن.. كل أولئك إما صاروا في حضن النظام ومن منافقيه، أو من الساكتين الخانعين، أو من الضحايا في السجون والمنافي.

تماما مثلما كان يصدح حمزة نمرة يحرض على انتزاع الحلم إن لم يأتِ، ثم صار مستسلما للأحلام وهي تودعه كل يوم!الثورة لحظة فارقة.. وأحسب أن الأمل لم ينته بعد، ولكن يجب ألا ننخدع بزخارف القول وهتافات الحالمين، فهاهو ميدان التحرير موجود، ولكن من يدفع كلفة الاقتراب منه الآن؟!.. ألا حفظ الله حازم صلاح أبو إسماعيل.

(2) الوقوف عند الحزن

صناع الحياة ومن يكتبون التاريخ لا يتوقفون عند لحظة الحزن.. بل يستنفرون عندها كل طاقتهم ليُفلتوا منها دون أن تأسرهم.. بل هم لا يسمحون بوجودها ويعملون على محاربة اليأس والإحباط ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ولقد مدح عمرو بن العاص الروم لأنهم "أسرع الناس إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، وأحلمهم عند فتنة".. سرعة الإفاقة، وسرعة العودة إلى المعركة، ولا تزلزلهم المحنة فتطير صوابهم.

قبل نحو عام كتبت هذه الكلمات كمحاولة لفهم سيرة النبي وخلفائه في هذا الموضوع، أحسب أن إعادتها هنا مفيد:"يوم اليرموك، نظر رجل من المسلمين فرأى حشود الروم الهائلة الممتدة فقال: ما أكثر الروم وما أقل المسلمين! فسمعه خالد بن الوليد فقال له: بل ما أقل الروم وما أكثر المسلمين.. إنما تكثر الجنود بالنصر، وتقل بالهزيمة.

كلمة ذهبية في أحوال النفس والجماعات.. ما تُغني الجموع الكثيرة إذا كانت تنهزم مرة تلو الأخرى (وهي حالة الروم يومئذ)، وكيف تقوى الجموع القليلة طالما تنتقل من نصر إلى نصر. كان بعض جنود الروم في اليرموك مربوطين إلى بعضهم بالسلاسل، فقد استشعرت القيادة أنهم قد لا يثبتون لهجوم المسلمين، فكان هذا مما ساهم في ارتباك انسحابهم ووقوع بعضهم فوق بعض!

لماذا أقول هذا الآن؟

أقوله لأن خبر براءة مبارك النهائي أضفى على الشباب مسحة يأس وحزن وأسف، وصار بعضهم يذكر بعضا بما قالوه من قبل: لو مبارك خد براءة هنزل التحرير ملط.. لو أمن الدولة رجع هفجر نفسي.. الموت أهون من أن يعود نظام مبارك.. إلخ

نعم، في كل اللحظات كان ميزان القوة المادية لصالح السلطة، لكن النظام وهو يعاني الارتباك والتردد والضعف كان ينهزم أمام الثوار الذين زادتهم انتصاراتهم قوة إلى قوتهم! أما بعد تلك الهزائم، فقد انقلب الحال.. وصار الضابط لا يتردد في أن يهاجم جمعا بمسدسه، بينما كان قبل ذلك يفر أمامهم برشاشه، وربما كان الجمع نفس الجمع والضابط نفس الضابط!

سُئل أبو مسلم الخراساني: من أقوى الناس؟ فقال: كل قوم في إقبال دولتهم.

كلمة ذهبية أخرى تفسر لك حركة الناس والتاريخ.. ولعله لهذا لم يسمح النبي أبدا أبدا أن تتكرر عليه هزيمة، ما إن وقعت في أحد حتى استعد لها في حمراء الأسد في اليوم التالي، بل وأمر ألا يخرج معهم إلا من كان معهم بالأمس! ثم هو لم يرض أن تبتلع نفوس المسلمين الهزيمة، فصار ينادي عليهم للرد على أبي سفيان: لا سواء.. قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار!

ولهذا لم يسمح أبدا أن يتغلغل اليأس إلى القلوب، ففي الخندق حيث الأيام الرهيبة التي وصفها القرآن بالزلزال الشديد بشرهم بفتح فارس والروم واليمن!

ولهذا حين تزلزل جيش المسلمين في حنين، سارع النبي إلى الوقوف بمكان ظاهر ينادي في الناس، ويأمر العباس -لجهورية صوته- أن ينادي، ويذكرهم بمواقف الانتصارات القديمة: يا أصحاب الشجرة (أي شجرة بيعة الرضوان، حين بايعوا على الموت)، يا أصحاب سورة البقرة.. هلموا هذا رسول الله.. ونادى النبي قائلا: أنا النبي لا كذب.. أنا ابن عبد المطلب، فصار المسلمون -كما يصفهم الرواة- يعودون إلى النبي كما تعود البقرة حنينا لأولادها، حتى أن الواحد منهم إذا لم يطاوعه فرسه على الرجوع ألقى بنفسه من عليه وتركه وعاد إلى النبي.