Álvaro Bisama's Blog, page 180

May 10, 2017

Reality show

Cuando se googlea el nombre de Linkin Park lo que más destaca en la biografía son las cifras y récords antepuestos a sus cualidades artísticas, para sugerir categoría como una de las grandes bandas del nuevo milenio, en esta época con rock de escasa iniciativa. Luego se resalta una supuesta versatilidad, que se intuye más bien como puro olfato para rastrear dónde están los gustos adolescentes del momento. Así Linkin Park ha transitado desde la vilipendiada casilla nü metal hasta corrientes más cercanas a la electrónica masticable (la manida fórmula de la Electronic Dance Music), y un pop rock de tintes sufridos. Pero lo que nunca varía y que finalmente resalta en su material y presencia escénica, es la emotividad sobreactuada propia de la era reality y la generación millenial.

Anoche esos elementos fueron expuestos en el Movistar Arena casi repleto a pocos días del estreno del séptimo álbum One more light, con fecha para el 19 de mayo. En vivo todo funciona en torno a los líderes Mike Shinoda, el verdadero cerebro tras el conjunto de California, y el vocalista Chester Bennington, un intérprete que privilegia la melodía con un resabio que recuerda a las boys band. El resto de los músicos son mera comparsa para unas canciones que resultan más rabiosas cuando se trata de revisitar sus primeros éxitos, y notoriamente melosas y bailables cuando se acercan a los últimos títulos.

Tras cuatro temas más bien tibios que no provocaron mayor reacción, el primer rugido en el Arena llegó recién al turno de One step closer, el éxito de su debut Hybrid theory (2000) que Bennington dice odiar. Solo ahí se pudo apreciar con cierto protagonismo el sonido del discretísimo guitarrista Brad Delson, un tipo que rasguea su instrumento con la energía de un chico tocando en la playa al atardecer. En términos instrumentales no cabe mucho más que decir: batería de golpe amortiguado y un bajo confundido con los abundantes teclados y bases, los verdaderos elementos en los que se sostiene el sonido de Linkin Park.

Adelantaron algunos temas nuevos como Talking to myself, la primera de la noche, la coquetona Battle symphony e Invisible, que Shinoda escribió pensando en sus hijos cuando a futuro sean adolescentes y se enojen con él y le digan que lo odian cerrando la puerta del dormitorio de un golpe para luego sumergirse en su dolor, con música a todo volumen en los audífonos. Por cierto, una canción pegajosa que perfectamente podría haber formado parte del último álbum de Taylor Swift 1989 (2014).

No deja de ser interesante que más allá del amor filial, el líder de Linkin Park ya piense en cómo encantar a nuevas generaciones con una mezcla de sonidos y ritmos que no se casan con nada, sino ansiosos de alianzas y acuerdos como un partido político de centro que pretende aunar consenso para convocar.

La entrada Reality show aparece primero en La Tercera.

¿Volver a crecer? Miremos los fundamentos

La tasa de ahorro está en el menor nivel de los últimos treinta años, la inversión lleva tres años consecutivos de caída -y podrían ser cuatro- y el flujo de inversión directa del exterior en 2016 fue el más bajo en una década ¿Queremos que el país vuelva a despegar? Por supuesto, pero antes de preocuparnos de tener un avión de última tecnología, revisemos si el motor y las ruedas están en buen estado, que es por ahí donde están los problemas. Cuando hablamos de crecimiento, como punto de partida analicemos el ahorro y la inversión, motores centrales del crecimiento, antes de pensar como estamos en los rankings de desarrollo científico y tecnológico o si hemos entrado en fases exportadoras avanzadas. En ese análisis, resultan muy interesantes las cifras de Cuentas Nacionales por Sector Institucional, recientemente publicadas por el Banco Central.

Recuperar el ahorro y la inversión exige revertir las causas que explican la caída. El menor ahorro nacional se debe en un grado importante a la expansiva política de gasto fiscal, que ha reducido el ahorro público a niveles mínimos. En 2016 la tasa de ahorro del gobierno general fue de 1,2% del PIB, en comparación con un promedio de 6% entre 2004 y 2013. Pero también se registra menor ahorro de las familias, de niveles de 7% del PIB hace 5 años a cifras en torno a 6%. Volver a crecer exige entonces mayor disciplina fiscal, junto con una reestructuración de la política tributaria, que debe volver a premiar la postergación del consumo presente. Aumentar las cotizaciones previsionales también apuntaría en la dirección correcta, siempre y cuando no sea a través de impuestos al trabajo. Con los actuales niveles de ahorro, aun cuando se despejara la incertidumbre regulatoria, sería imposible recuperar la tasa de crecimiento que registramos en las últimas tres décadas. Es bueno recordar que la creación del FUT en 1984, en conjunto con la reforma previsional de 1981, posibilitaron un aumento de la tasa de ahorro nacional de diez puntos del PIB en esa década, por lo que ya conocemos la receta, intentemos replicarla y mejorarla, con un sistema tributario que grave no sólo los retiros de utilidades, sino también los retiros disfrazados de reinversión, y premie el ahorro de los que pagan impuestos al trabajo.

Algo similar está ocurriendo con la inversión, que se ve afectada por toda una maraña de regulaciones, confusa e inestable, a lo que se suma una legislación laboral que puede terminar expropiando parte del capital por la vía de paralizar los procesos productivos. El entorno institucional se está traduciendo en que, a pesar de que el ahorro de las empresas muestra una caída moderada, la inversión realizada por éstas sí cae fuertemente, explicando el creciente interés de nuestros empresarios por realizar proyectos en el exterior. La tasa de inversión de las empresas no financieras ha caído de niveles de 20% del PIB a fines del 2012 a menos de un 12% en 2016. Esta fuerte caída de la inversión empresarial no ha sido compensada por mayor inversión pública, la que se ha mantenido relativamente estable en niveles de 2,5% del PIB. Vemos entonces que la significativa alza de impuestos de este gobierno contrajo la inversión privada, sin una compensación en la inversión pública, ya la recaudación fue destinada principalmente a gasto corriente. El impacto en crecimiento se hace evidente.

En definitiva, no es necesario ser muy imaginativo para hacer propuestas de crecimiento en Chile, basta decir lo obvio, necesitamos ahorrar e invertir más para revertir los malos resultados del último trienio.

La entrada ¿Volver a crecer? Miremos los fundamentos aparece primero en La Tercera.

Elecciones 2017: fragmentación contra unidad

Nunca, desde el retorno a la democracia, se había generado tan nivel de incertezas respecto del encuadre sobre el cual se desarrollará la elección presidencial. En primer lugar, de manera inédita en nuestra historia reciente, la centroizquierda no llegará con una candidatura única a la primera vuelta presidencial. Esto implica la ausencia del oficialismo en el espacio político y electoral de la primaria del próximo 2 de julio, dando una ventaja significativa a la oposición de Chile Vamos, y quizás también, a una nueva oposición que se ubica a la izquierda de la Nueva Mayoría: el Frente Amplio que, de alcanzar las 33 mil firmas, podría participar de la primaria legal, accediendo a toda la exposición y cobertura mediática que aquello implica, dejando a la centroizquierda prácticamente invisible en ese cuadro.

Por otro lado, la opción de la Junta Nacional de la Democracia Cristiana echó por la borda el plan trazado por Alejandro Guillier, quien se muestra cada vez más frágil en las encuestas. Sin ir más lejos, en el registro de Adimark, Guillier ha retrocedido 10 puntos porcentuales en intención de voto en cuatro meses. Ahora bien, la mala noticia para la DC es que la misma encuesta muestra que el declive del periodista no es capitalizado por Carolina Goic, quien no logra superar el 2% de intención de voto, sino que por Beatriz Sánchez.

En suma, la centroizquierda se encuentra desarticulada. Tal como se ha producido en España, Francia e Inglaterra, en nuestro país la socialdemocracia cede terreno a una nueva izquierda maximalista y radical. En ese escenario, el binomio que le dio sustento de gobernabilidad a la antigua Concertación bajo la etiqueta de “eje histórico” -el Partido Socialista y la Democracia Cristiana- se ha erosionado. Mientras el PS, apostando al pragmatismo fue capaz de “matar al padre”, al sepultar la candidatura de Ricardo Lagos, la DC, se la jugó por lo contrario, aislando el pragmatismo, se aventuró en la posibilidad de reencontrar una identidad corroída en la Nueva Mayoría, con la candidatura de Goic como un espejismo electoral en un desierto de incertezas.

Pareciera que la DC, leyendo el nuevo contexto de mayor flexibilidad del sistema de representación proporcional, apuesta en el mediano plazo a llenar un espacio político en ebullición como es el centro político, y por qué no tal vez con nuevos aliados. Por otra parte, en Chile Vamos las aguas son más quietas. La unidad frente a un clima político incierto y turbulento se ha transformado en el principal activo de la coalición.

Pero si bien el marco político de desavenencia y fragmentación en el oficialismo agrega una dosis de optimismo, la centroderecha debe canalizarlo con realismo y prudencia, ya que la ansiedad puede llevar a malas decisiones o hacer prevalecer intereses particulares por sobre un proyecto presidencial, cuyo éxito, algunos dan por descontado. La división del adversario puede ser enormemente útil en política, pero también, puede ser un arma de doble filo a la hora de ejecutar un programa de gobierno. La centroderecha tiene hoy una oportunidad histórica de retornar a La Moneda en 2018, con una madurez, experiencia y unidad que hacen posible forjar un proyecto político que no se agote en cuatro años, sino que en una apuesta a futuro.

La entrada Elecciones 2017: fragmentación contra unidad aparece primero en La Tercera.

Comenzamos a tener las herramientas para resguardar y resguardarnos

Hace algunos días la Presidenta Michelle Bachelet firmó la nueva “Política Nacional de Ciberseguridad”, una hoja de ruta que contempla medidas que se implementarán este año y el 2018, puntos y aspectos que el gobierno entrante deberá asumir y dar continuidad, y que debe quedar absolutamente implementada en el 2022.

Como ACTI celebramos este necesario y esperado paso, que en una de sus aristas buscar educar a las personas acerca del uso de la web y también de los riesgos de la misma; que el país cuente con una infraestructura de la información robusta y resiliente, preparada para resistir y recuperarse de incidentes de ciberseguridad; que se proteja la infraestructura de la información y que se cuente con equipos de respuesta a incidentes de ciberseguridad, entre otros puntos.

Concordamos y apoyamos que dentro del paquete de medidas a implementar en el más corto plazo se contemplen: Preparar y enviar al Congreso Nacional el Proyecto de Ley sobre Ciberseguridad; Tramitar nueva ley de datos personales; Actualizar normativa sobre delitos informáticos; Adherir e implementar el Convenio de Budapest; Fomentar el patrocinio del Estado a proyectos de I+D+i en materias de Ciberseguridad y Promover el desarrollo de capital humano avanzado en asuntos de Ciberseguridad, entre otros.

Veamos algunas cifras. Según el propio documento estatal: Chile ostenta la mayor tasa de penetración de internet en América Latina, con más de un 70% de su población conectada; y la economía digital nacional creció en torno al 11% entre 2014-2015, pasando de U$34 mil 127 millones a U$39 mil 485 millones. En tanto, en la Cumbre Latinoamericana de Analistas de Seguridad, realizada en septiembre de 2016, se aseguró que entre agosto de 2015 y agosto de 2016, el continente Latinoamericano alcanzó una cantidad de un millón cien mil ataques de malware al año. Y agreguemos que Chile aún se encuentra lejos de países como Estados Unidos, Israel, Estonia y República de Corea, cuyo nivel de protección es muy alta y es prioridad para cada uno de los gobiernos.

Por eso, en un tiempo en que la tecnología y la digitalización marcan pautas, resguardarnos del cibercrimen es una tarea compartida y todos los sectores deben involucrarse: público, privado y Estado. Es un tema que hay que tomar muy en serio y dimensionar su alcance.

De hecho, con el avance de la digitalización, de las tecnologías y del IoT entre otras varias aristas, uno de los temas que preocupan a los expertos es la seguridad de la información de las personas, hasta qué punto todos entregaremos información personal y valiosa cada vez que se de “aceptar” a los términos y condiciones de uso. Para eso, para ese y otros resguardps se requiere de una renovada y estricta política de protección.

Lo cierto hoy, es que el país necesita con urgencia de una legislación que consolide la institucionalidad y maneje los incidentes de seguridad informática en el país. El Estado debe entender y tomar el resguardo que los chilenos necesitamos de mantener nuestra ciber-privacidad. Esto es un paso necesario, sin duda; pero debemos prontamente ir por más.

La entrada Comenzamos a tener las herramientas para resguardar y resguardarnos aparece primero en La Tercera.

Salud: el rigor de las cifras

Recientemente las autoridades de salud han presentado su cuenta pública y otros informes complementarios. Algunos datos que se desprenden de estos señalan que 25.000 personas han fallecido esperando atención por un especialista, que 3.000 personas fallecen mientras esperan ser hospitalizados desde los servicios de Urgencia, que 19% de los pabellones de cirugía programado no se realizan, que 264.330 personas esperan por cirugías y 1.569.615 por consulta de especialidad y que el número de trasplantes en Chile no se ha modificado. Frente a datos indesmentibles surgen dos interpretaciones de fácil lectura: faltan recursos y hay mala gestión. Sobre lo primero un informe de Dipres de Noviembre 2016 señala que la deuda hospitalaria que finalmente se paga con fondos extraordinarios se cuadruplicó. También sabemos que el presupuesto para salud ha crecido a razón de 7% anual en el último periodo de manera sostenida. Sobre la gestión existirán opiniones encontradas aun cuando las cifras hablan por sí solas, sin embargo convengamos que es un tema debatible para no distraernos de lo esencial: el modelo de atención pública está en crisis y se requiere soluciones que no propongan más de lo mismo. El incrementalismo es la peor amenaza para la salud de los chilenos.

El modelo de atención centrado en quienes otorgan el servicio, en diferentes niveles que no conversan entre si como tampoco asocian la carga de enfermedad de cada ciudadano con los recursos que ellos requieren se traduce en que la atención es un gesto aislado que no resuelve de manera integral la situación de cada paciente ni tampoco cuenta con una trazabilidad de ellos. Por otra parte la atención en silos establece que la planificación sanitaria se haga sobre cada uno de ellos sin considerar de manera sistémica que por ejemplo los colapsos en urgencia se vinculan a la baja resolutividad de la atención primaria y que las suspensiones de pabellones se vinculan a los colapsos de urgencia

Faltando pocos meses para que termine este gobierno serán las próximas autoridades quienes deberán resolver esta situación. La tarea no será fácil. Recibirán a un país con escasos recursos, con una inversión en infraestructura para salud comprometida más allá de las capacidades históricas que el país ha destinado con este propósito, debido a que se suspendió el plan de concesiones, hospitales endeudados e importantes demandas insatisfechas.

Este desafío por su magnitud y alcances humanitarios deberá ser abordado con sentido de urgencia pero también con realismo y un enorme pragmatismo que se traduzca en que las intervenciones necesarias permitan resolver las listas de espera en un plazo razonable. Pero no será suficiente si no somos capaces de asumir que el modelo actual de atención, no tiene las capacidades para resolver las demandas para una población más envejecida y con enfermedades crónicas, si no acude de manera innovadora e incluso disruptiva a implementar nuevas soluciones. Se requiere redefinir las funciones de la subsecretaria de redes para que vuelva a trabajar desde una lógica sanitaria de largo plazo y no sujeta al ciclo político, innovar en la forma de atención incrementando el nivel de resolución del nivel primario aumentando sus competencias, y apoyo de especialistas mediante tecnologías de información. Instalar nuevos mecanismos de pago asociados a resultados vinculados al nivel de atención y resolución de problemas de la población a cargo, establecer métricas de rendimiento, e incentivos asociados a estos.

Más allá de estas u otras intervenciones de política que se deberán implementar, resultará determinante que se desarrollen bajo un marco de un gran acuerdo nacional, donde todos los sectores sean capaces de entender que al igual como ocurre con las emergencias sanitarias hoy la emergencia es el sistema de atención en su conjunto siendo la responsabilidad de conducir la agenda transformadora de las autoridades pero su éxito tarea de todos.

La entrada Salud: el rigor de las cifras aparece primero en La Tercera.

May 9, 2017

A revolucionar las escuelas

Como todos los años, pasamos por la “semana festivalera del SIMCE”, con los habituales desgarros de vestiduras. Esta “inocente medición” tiene efectos bastante letales para la salud integral del sistema educativo. Pero es lo que hay por hoy.

¿Qué es el SIMCE?

Los números de algo sirven: no son una medida de “salud educativa”, pero si de “enfermedad educativa”. Un SIMCE de 300 puntos, más que decente, es lo que logran en promedio los colegios del estrato socioeconómico alto. ¿Significa eso “alta calidad educativa”? No necesariamente. Los valores, creatividad, oralidad, empatía de los alumnos podrían ser pésimos. Pero es como un termómetro: esa escuela al menos no tiene fiebre.

A la inversa, un SIMCE de 200 puntos es una señal cierta de enfermedad: casi la totalidad de los niños no alcanza niveles de aprendizaje mínimos necesarios. No están aprendiendo nada de lenguaje, matemáticas, o lo que sea.

Breve mirada a los datos.

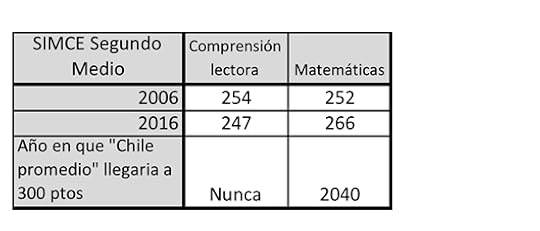

Veremos sólo datos de 2º Medio, cerca del fin del ciclo escolar. El partido casi jugado. En la siguiente tabla se muestran los datos de comprensión lectora y matemáticas para 2006 y 2016, una década completa, para ver si ha habido progreso en estas dimensiones para el promedio del país. Mostraré también el año en que el país alcanzaría unos sensatos 300 puntos si sigue a este ritmo:

Destacamos además que la inequidad de resultados persiste ferozmente. Las escuelas del nivel socioeconómico más alto obtienen un muy decente 332 puntos en matemáticas, las del quintil más pobre 222… para llorar. Una paradoja triste: la brecha se está acortando en comprensión lectora, pero no por mejora de “los de abajo” sino por caida persistente de “los de arriba”. ¿Serán los smartphone o el “no estar ni ahí”? Nadie lo sabe con certeza, pero estos chicos del barrio alto son cada día menos capaces de comprender un texto largo y de mediana complejidad.

Patético. ¿Verdad? Estos datos son por cierto consistentes con los que nos entrega la OCDE en base a los resultados del test de comprensión lectora y aritmética en adultos de 15 a 65 años. Según los más recientes resultados, Chile es el peor de este club. En estas mismas pruebas, por los últimos 18 años, Chile se ha mantenido perfectamente “estable dentro de su gravedad”. Todo calza, pollo. Las cifras representan el porcentaje de trabajadores con inadecuadas capacidades de comprensión lectora y/o aritmética. Y así dicen que podemos ser competitivos… y la Comisión Nacional de Productividad habla de todo menos de esto.

Porcentaje de trabajadores con inadecuada comprensión lectora y/o aritmética. OCDE 2016

Chile

65

Turquia

51

EEUU

26

Finlandia

11

Japón

8

¿Se puede avanzar mucho más rápido?

Si. Estamos convencidos.

La verdad es que en Educación 2020 estamos “on fire”. Nuestro punto de partida es una metodología revolucionaria, probada ya por más de 5 años en nada menos que 9 mil escuelas de México, con resultados impactantes. Se llama Redes de Tutoría: esta estrategia, que es esencialmente aprendizaje entre pares, ha contribuido a que los alumnos del quintil más pobre hayan logrado en menos de 5 años IGUALAR los resultados de aprendizaje de los colegios particulares pagados de ese país… con los mismos profesores.

Esto es inédito en el mundo y ha sido avalado por la UNICEF, UNESCO y connotados especialistas internacionales. En Octubre del 2015 comenzamos a implementar Redes de Tutoría en 7 Liceos rurales de la Araucanía. Esta experiencia nos ha permitido diseñar un piloto a mayor escala, focalizado por ahora en las regiones de Araucanía, Los Ríos, Metropolitana y Valparaíso, de modo dentro del segundo trimestre de 2018, le entreguemos al gobierno, del color que sea, los resultados del piloto evaluados por un ente externo a nosotros, y lo más importante, acompañado por un detallado plan para la implementación a escala nacional.

La generosidad mexicana ha sido infinita, y por ello contamos con un convenio de colaboración con el Consejo Nacional de Fomento Educativo de México (CONAFE), que está hoy implementando esta metodología en nada menos que 35 mil escuelas! 3 veces el tamaño del sistema escolar chileno.

Ya contamos en Chile con 30 escuelas que se han sumado a este piloto, financiado hasta ahora por un grupo de 11 empresas. Están distribuidas en 27 comunas, y si desea conocer las experiencias basta con que nos escriba. Los alcaldes que hasta hoy han creido en esto como para tirarse a esta piscina llena de agua con al menos una escuela son, en el centro del país: Las Condes, Talagante, San Bernardo, El Monte, Ñuñoa, Independencia, Puente Alto, San Joaquín y Santiago.

En las Regiones de Araucanía y Los Ríos: Angol, Valdivia, Vilcún, Curacautín, Loncoche, Victoria, Nueva Toltén, Puerto Saavedra, Carahue, Nueva Imperial, Freire, Teodoro Schmidt, Cholchol y Lautaro.

Los resultados hasta ahora han sido sorprendentes: el nivel de entusiasmo de profesores y estudiantes ha superado las expectativas, el desarrollo en autoestima y capacidad de expresión oral, la creatividad en la construcción de temas, el avance en la capacidad para “aprender a aprender” ha sido impresionante, los estudiantes han mejorado sus notas y la asistencia a clases, el vínculo entre estudiantes y con sus docentes se ha fortalecido mucho. Aquí se puede ver en 3 minutos el testimonio de estudiantes y directivos: https://vimeo.com/195813843

Epílogo.

Los aprendizajes en Chile han estado completamente estancados, ya casi por dos décadas. Estamos convencidos que, con los mismos profesores y muy pocos recursos, bastando el convencimiento de sostenedores y directivos públicos o privados, en 4 años se puede dar un cambio revolucionario, no sólo en los aprendizajes, sino en la confianza y empatía del sistema escolar chileno y sus apoderados. No se requieren nuevas leyes ni cambios curriculares, sino solamente darle espacios de libertad y flexibilidad para innovar a todas las escuelas del país.

La entrada A revolucionar las escuelas aparece primero en La Tercera.

Fiscales vs SII

EL MIÉRCOLES pasado se produjo un nuevo round en el combate entre el Ministerio Público con el Servicio de Impuestos Internos (SII). Esta vez a propósito de una moción que permitiría a los fiscales perseguir delitos tributarios sin necesidad de querella previa del SII. En esta lucha de poder, ¿quién debe ganar? No es fácil decirlo en el contexto actual.

A un lado del ring está un servicio que, pocos se atreven a dudarlo, fue utilizado por el gobierno para perseguir a sus rivales políticos. Lo ha reiterado más de una vez el ex director del SII quien habría recibido los llamados del ex ministro Peñailillo; y lo reconoció el jueves el actual director en T13. Y es que, conviene recordarlo, el SII se ha querellado contra algunos y ha olvidado a otros sin argumentos. No ha utilizado para distinguir los montos comprometidos; tampoco la habitualidad. El único parámetro que calza es la afiliación política ya que hay querellas para los opositores y no para el oficialismo. Con este prontuario, ponerle fichas al SII es pedir demasiado.

El otro lado del ring, donde está el Ministerio Público y sus fiscales, no es más esperanzador. En su estrategia, el fiscal nacional ha usado la tristemente conocida carta de la polarización entre ricos y pobres. Los primeros, caricaturiza, pagan multas mientras que los segundos terminan en la cárcel. El proyecto, nos dice, pondría fin a esa desigualdad. El mismo argumento, pero en un tono más combativo, lo esgrimen en sus tuits los fiscales Gajardo y Norambuena. Ninguno de los dos muestra pudor al vocear su apoyo a una moción que le concede más poder a la unidad en la que trabajan. Tampoco parece complicarles dañar la neutralidad que se espera de funcionarios que eventualmente tendrán que decidir si ejercen o no la acción que tanto reclaman. Visto así, es razonable que se tema conceder una atribución a un grupo de fiscales que se muestran hambrientos de iniciar persecuciones por delitos tributarios.

¿Quién está en lo correcto? A mi juicio el SII, aunque cueste aceptarlo. No se trata de negar la existencia de delitos económicos; simplemente se trata de construir un diseño institucional adecuado para los fines que se persiguen. Y si el fin es disuadir y sancionar conductas tributarias ilícitas, el camino penal puede esperar la vía administrativa si esta última muestra ser efectiva en la sanción y en la disuasión. Quien está en mejores condiciones para determinar qué vía es la más efectiva en cada caso es el órgano especializado y no el órgano que solo conoce la vía penal.

“¿Y dónde queda la igualdad?”, preguntarán los fiscales. La igualdad admite diferencias en la medida que sean razonables. Y creo es razonable afirmar que, dado que la sanción penal es de ultima ratio, el derecho debe seguir las vías que permitan alcanzar el objetivo sancionador por los medios más efectivos que no necesariamente son los penales. No por nada el Congreso recientemente ha tomado este camino para los delitos electorales y la colusión.

Así las cosas ese SII que ha sido tan injusto, influenciable y pequeño en otros casos, en éste debe triunfar.

La entrada Fiscales vs SII aparece primero en La Tercera.

Viva la República

BAJO NINGÚN concepto arriesgaría pronósticos sobre el que será, en Francia, y a partir de algunas semanas, el gobierno de Emmanuel Macron. Tengo claro, por otra parte, que él enfrentará desafíos monumentales. No puede descartarse que su respuesta solo prolongue la mediocridad de los últimos gobiernos galos.

Tampoco me hago ilusiones desmesuradas sobre las posibilidades de que un gobierno, cualquier gobierno, pueda resolver rápidamente los complejos problemas que afligen a Francia.

Dicho lo anterior, pienso que, de todas maneras, el triunfo de Macron merece destacarse y celebrarse.

Se ha dicho, con razón, que el resultado de las elecciones francesas del domingo es una victoria para la República.

Vale la pena volver sobre ello, aunque solo sea para dejar en claro que los escalofríos que provocaba, en algunos, un hipotético triunfo de Marine Le Pen, no eran producto de alguna hipersensibilidad políticamente correcta o consecuencia de alguna demonización mediática.

Posiciones políticas como la de Marine Le Pen son, en efecto, contrarias a la República y a la democracia.

El problema no radica, en todo caso, en sus muy discutibles propuestas de política. Uno puede pensar, por supuesto, que el proteccionismo se vuelve, a fin de cuentas, contra los propios trabajadores a quienes se intenta proteger.

Se puede creer, además, que sería muy negativo que Francia se retirara de la Unión Europea. Cabe estimar, en fin, que cerrar las fronteras a la inmigración es contraproducente. Nada de lo anterior, sin embargo, justificaría para juzgar como enemigo de la República a quien defendiera esas posturas.

La raíz antirepublicana de Le Pen estriba en la forma que confunde su amor por su Patria, del que no cabe dudar, con su reinvindicación de un nacionalismo estrecho.

La Francia de Le Pen es una seudo Francia en la que no caben los hugonotes, los racionalistas, los judíos y los musulmanes. Esa seudo Francia que persiguió injustamente a Dreyfus.

La misma Francia que atribuyó la derrota de 1940 a la democracia y no trepidó instaurar una dictadura conservadora y colaborar con los ocupantes alemanes. Sus recientes invocaciones a De Gaulle son huecas. Cuando fue la elección presidencial de 1965, su padre y gurú político -Jean Marie Le Pen-, con quien rompió públicamente por cuestiones de imagen, prefirió ser jefe de campaña del encargado de la censura en el régimen de Pétain, antes que apoyar al líder de la Francia libre.

Todo esto nos habla de valores completamente ajenos al espíritu de la marsellesa, al espíritu de la República. Que haya habido 11 millones de franceses que terminaron dándole su voto a esta opción antirrepublicana es, por supuesto, un llamado de atención.

Claramente, políticos tradicionales no han estado a la altura de la frustración y el dolor de muchísimos compatriotas. La República también necesita una buena política.

La entrada Viva la República aparece primero en La Tercera.

Macron y la Francia que vendrá

El triunfo de Emmanuel Macron ya es una realidad, y ha sido en concordancia con los pronósticos y encuestas que lo anticiparon. Una elección clarificadora de los nuevos impulsos a la política francesa. Han quedado atrás los riesgos inmediatos de un giro hacia las posiciones extremas, en particular la que representaba Marinne Le Pen. No obstante, el aumento de apoyos al Frente Nacional lo ubican como una fuerza significativa, si logra mantener vivas y proyectar, las posturas contrarias a la Unión Europea, al Euro, la OTAN, las migraciones, y un nacionalismo decidido, entre otros objetivos de su campaña. Temas que no podrá soslayar el nuevo Presidente, a riesgo de que continúen representando un porcentaje considerable de la ciudadanía, y que están presentes para muchos en la Europa de hoy, escéptica y desencantada de una Unión que no logró la perfección ofrecida, a pesar de los sacrificios. Y que también enfrenta un creciente temor a un terrorismo que los ha golpeado demasiadas veces.

Con claridad lo ha expresado el nuevo Presidente, al insistir en su discurso de agradecimiento, que su tarea será enorme. Y sin duda lo será. Francia termina con una administración mayoritariamente rechazada. Con sus partidos tradicionales reducidos al mínimo, por escándalos, mentiras y promesas incumplidas. Una ciudadanía que en buena medida, sobre todo, impidió el triunfo de los extremos, más que apoyó un candidato y su programa claro e inequívoco. Sus líderes políticos tradicionales, que han controlado sin contrapesos toda la Va. República, ahora quedan relegados, por más que estén expectantes de que Macron los incorpore a su Gobierno. No son pocos, como el propio Presidente Hollande, que se atribuyen haberlo creado o descubierto, y reclaman ser sus mentores para seguir participando en un Estado sobredimensionado, poderoso y controlador de una administración que crece y se multiplica con los años. Un país que sigue añorando las glorias idas, pero que hoy no bastan para mostrar un futuro promisorio a una población en constante búsqueda de alguien que la incentive, y supere una modorra, lenta y decadente, para recuperar ese espíritu visionario e insustituible que Francia siempre encarnó.

Son muchos desafíos para un Presidente joven y sustentado por un movimiento, que hasta hace pocos años, parecía sin perspectivas dentro de la tradicional alternancia de los partidos de siempre. Los problemas no han desaparecido con su amplia victoria electoral, y las exigencias de solución seguramente se multiplicarán. Precisamente porque hay un nuevo futuro y un fervor que despertará a Francia de su letargo interno, lo que se pondrá aprueba en las elecciones parlamentarias de junio venidero. De ellas depende la gobernabilidad que requiere. Igualmente, deberá confrontar su menguada importancia internacional. No en vano Macron tendrá que convivir con graves situaciones mundiales, y con mandatarios personalistas y voluntariosos, como los de Estados Unidos, Rusia o China, más un Brexit británico lleno de entusiasmo y otros nacionalismos, que siguen condicionando la Unión Europea. La misma que hoy encuentra en Macron un apoyo y un renovado impulso, de inapreciable valor.

Es el momento de la esperanza y de la racionalidad lo que el nuevo Presidente representa. Es de esperar que logre lo que los franceses han privilegiado para la Francia que vendrá.

La entrada Macron y la Francia que vendrá aparece primero en La Tercera.

Baños para transexuales

LA SUPERINTENDENCIA de Educación entregó una circular a los colegios en orden a proteger los derechos de los niños y jóvenes transexuales y, consecuentemente, “orientar” a los establecimientos en la materia. Indica que éstos deben adoptar medidas hasta el punto de facilitar el uso de baños y duchas de acuerdo a las necesidades propias del proceso que los alumnos estén viviendo, respetando su identidad de género. Llama poderosamente la atención que este documento se adelante a la eventual promulgación del proyecto de ley, hoy en trámite legislativo, que reconoce y protege el derecho a la identidad de género. Éste, en su artículo 1°, señala que: “Se entenderá por identidad de género la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente respecto de sí misma, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento”.

El artículo mencionado resulta esclarecedor. El sexo sería una cualidad asignada al momento del nacimiento, no una realidad existente constatada en ese instante. Para minar la profunda raigambre natural de la sexualidad que hace que las personas sean varones o mujeres, se introduce la noción de género. Al hablar del mismo se está remitiendo a una categoría relacional, a una construcción social, y no a una distinción natural e intrínseca de la persona humana. Por eso es que, sin desmedro del sexo que un individuo sea, lo relevante ahora sería su vivencia interna e individual del género tal como aquél lo sienta respecto de sí mismo -es decir, de forma puramente subjetiva, sensorial y sentimental-, aquello que pasa a ser relevante para la identidad de una persona.

En suma, una vez aceptadas e impuestas en el ordenamiento jurídico del país una ley con las características del proyecto aludido o normativas para el sistema escolar como las aquí en comento se generarán consecuencias gravísimas. Primero, de orden antropológico: la idea de ser humano habrá sido modificada en sus fundamentos. Segundo, de carácter práctico. Se abrirá la puerta para un sinnúmero de situaciones equívocas o erróneas. Por ejemplo, ¿cuántos tipos de género llegarán a ser reconocidos? En la actualidad existen listados que incluyen decenas diferentes, superando cualquier ficción sobre el respecto y dejando obsoleta a la publicitada comunidad LGBTI. Como se trata de una cuestión de índole absolutamente subjetiva, en principio pueden darse tantos géneros como sujetos individuales existan. Por otra parte, ¿cuántas veces una misma persona podrá alegar que cambió de género? Al final de cuenta se tratará de sus sentires interiores, tan volubles como inescrutables para los demás miembros de la comunidad. Como es evidente, la determinación de quién estará autorizado a entrar a qué baño será un caos difícil de solucionar. Al menos que se aspire a que haya un tipo de baño para cada género que pueda ser esgrimido: ¡Imposible y absurdo! Con todo, no será el desafío mayor. ¿Qué decir sobre la educación de los hijos?, ¿es esperable en este nuevo contexto que los padres puedan formarlos teniendo en consideración su natural condición sexuada? ¿O será la educación escolar la que se hará cargo de mostrar a los infantes y adolescentes la amplia gama de géneros entre los que ellos podrán elegir (y sus correspondientes baños), dejando a los padres de manos atadas, con poco o nada que enseñar de primera fuente en la materia?

Como se aprecia, normativas de estas características poseen un impacto destructor que puede superar cualquier pretendido intento por dar solución a situaciones particulares excepcionales.

La entrada Baños para transexuales aparece primero en La Tercera.

Álvaro Bisama's Blog

- Álvaro Bisama's profile

- 100 followers