Paola Caridi's Blog, page 116

March 18, 2011

Hide Park all'egiziana

Di nuovo a piazza Tahrir, per la seconda puntata del piccolo diario virtuale.

"Domani vado per la prima volta a un seggio elettorale. E certo che sono emozionata". Veletto a quadretti blu e nero, matita verde acqua che le segna la parte inferiore degli occhi, la studentessa di legge non mostra alcun timore nei confronti dell'idea di un seggio elettorale. Non ha votato a novembre, per le politiche. Vota invece domani per il referendum sugli emendamenti costituzionali preparati dal comitato ad hoc. Lo farà assieme ai suoi due amici, e colleghi di università. Non sono ragazzi di Tahrir. O almeno, non lo erano all'inizio. Facevano parte di quel settore dei giovani che non parlava di politica per paura, non si esponeva, rimaneva al suo posto, per così dire. "Poi la rivoluzione ha mostrato il livello di corruzione, ci ha fatto vedere le cose, e allora siamo venuti a Tahrir".

Tahrir, dove ancora oggi i tre ragazzi sono, ma per discutere del referendum costituzionale, a segnato la cesura della loro vita. Prima al futuro non ci si pensava, perché non si riusciva a vederlo. Ora è tutto un fiorire di progetti, nella propria testa. Libertà di sognare cosa si farà da grande, e cioè tra poco, quando prenderanno la laurea. Sono sicuri, vogliono la vita, e domani voteranno No. Contro gli emendamenti costituzionali, e soprattutto per una nuova costituzione. Sono un migliaio circa, nel primo pomeriggio di Tahrir, attorno a piccoli palchi messi sul limitare dei grandi marciapiedi della piazza, tra il vecchio ministero dell'interno e l'angolo dello stradone che porta verso il Museo Egizio. Ascoltano chi interviene sui palchi, chi spiega perché voteranno no, perché tutto il coté di carretti con tè, caffè, popcorn, koshari, patate dolci dà ristoro nella prima giornata calda, in attesa del vento del qamasin che arriverà a breve.

Hide Park all'egiziana. Un assaggio di quello che succede ovunque, dentro le pollerie e i fruttivendolo, nei bugigattoli che vendono dalle patatine alle ricariche telefoniche. Si parla di politica. Solo di politica, anche se alla televisione è tornato il calcio, e lo Ahly – una delle due squadre del Cairo – finalmente rigioca. Ma di calcio non si parla, e si parla di costituzione. A non finire. Tra sconosciuti, nei capannelli, al telefono, per le scale. Dal barbiere, ovviamente…

È una carezza, per la mente di noi occidentali che le abbiamo già viste tutte. E non ci ricordiamo neanche com'è far la politica per la strada. Se Tahrir non è più eroica, c'è una Tahrir più normale, più polverosa, e allo stesso tempo altrettanto importante. Per la prima volta, gli egiziani parlano dei seggi elettorali, dove andranno a votare, e dove non si recavano perché tanto le consultazioni erano truccate. E' un giorno importante, domani. Comunque vada. Gli egiziani tornano a votare.

E i tre studenti della facoltà di legge lo sanno. Sanno –dicono – che il loro compito non è più avere paura. "E che il presidente è uno che viene eletto, non un Faraone". Non avremo più paura. E quando diventerò vecchio, l'immagine che racconterò ai miei nipoti sarà quella dei martiri, dei ragazzi che sono morti a Tahrir, dicono quasi in coro gli studenti. Per i martiri, dicono, hanno il dovere di non aver più paura, e di rimanere sempre all'erta, perché non torni il regime.

E' un buon inizio.

La foto è di Tahrir qualche settimana fa.

Scambio di battute tra due sconosciuti, sempre oggi pomeriggio a Tahrir.

"Io ho votato lo NDP, il partito dei Mubarak, a novembre, perché avevo paura che vincessero i Fratelli Musulmani", dice la donna con i capelli a caschetti, e un paio di occhiali da sole Chanel.

"E io ho fatto il contrario, ho votato i Fratelli Musulmani perché non vincesse lo NDP", dice il suo interlocutore.

Domando: "Ma nel migliore dei mondi possibili, quale partito votereste?". I due, in coro: un partito liberale.

Conclusione. Divide et impera, questo era il motto di Mubarak

Niente è come prima. Neanche a Tahrir

E' stata la prima tappa di un pellegrinaggio laico nel paese che amo di più. Non poteva non essere altrimenti. Sono andata a piazza Tahrir sicura di esser delusa. Finito il momento eroico. Finita la rivoluzione delle masse che premono sul regime e lo fanno cadere. Finita la mini-repubblica di Tahrir, i visi incredibili dei ragazzi e del popolo che ha vissuto nella piazza della Liberazione.

Sono arrivata, volutamente, passando attraverso le strade deserte attorno all'ambasciata americana. Volevo vedere la reazione dei soldati egiziani, sui loro blindati, gli stessi che abbiamo visto immortalati da Al Jazeera su piazza Tahrir. Gentili, alcuni più fermi, altri no. Tutto (quasi) normale, nel tipico paradosso egiziano. Blindati, soldati, e – allo stesso tempo – i loro pantaloni stesi sui blindati, per asciugarsi.

Eppure, il Cairo non è più quello di una volta. Sembra, da un lato, essersi risvegliato da una sonora sbornia. E dall'altra, questa strana liberazione è dovunque, negli infiniti piccoli segnali che saltano agli occhi di chi il Cairo l'ha vissuta in altri anni, e l'ha sempre seguita, come si segue una persona cara.

A piazza Tahrir, al tramonto, le coppiette occupano tutto il grande spiazzo sotto il Mogamma, il palazzone del ministero dell'interno. Di tanto in tanto, tra le panchine e i visi innamorati delle coppiette vestite con l'abito buono, come ci si veste quando si va all'appuntamento col proprio amore, si scorgono i segni della rivoluzione. Perché la rivoluzione è diventato anche un piccolo business, come all'entrata dello stadio. Bandiere, bandierine, stickers, magliette, i gadget della Thawra stanno dando da vivere alle piccole famigliole poverissime che mettono su banchetti o, ancor più spesso, stendono un lenzuolo per terra per appoggiarci la mercanzia. Un pound uno sticker col 25 gennaio, quello che vedi – percorrendo la tangenziale – su una buona parte delle macchine che ti scorrono accanto. Sticker grandi con le facce dei martiri della rivoluzione, i ragazzi di Tahrir, sticker piccoli con gli slogan.

Per il resto, Tahrir sembra uguale a prima. Traffico (un po' di meno, a dire il vero, rispetto al solito), negozietti, casino. Poi, all'angolo dell'ingresso storico a downtown, verso piazza Suleiman Pascia, ci sono i crocicchi. E i crocicchi ti dicono che tutto è diverso, impercettibilmente diverso. Ci sono sei o sette capannelli, mentre i passanti sciamano, un ragazzo sta seduto a terra per lavorare al computer, i ragazzini vendono i gadget della Thawra. I crocicchi della politica. Non si parla di calcio, si parla di costituzione, proprio mentre noi facciamo fatica a ricordare la nostra, meravigliosa carta costituzionale. Al Cairo, l'argomento di cui parlano tutti, dovunque, è la costituzione. Se valga la pena approvare i cambiamenti costituzionali decisi dal comitato che il Consiglio supremo militare ha creato, votando domani SI al referendum che segnerà il primo punto fermo della transizione. O se invece non valga la pena fare qualche cambiamento, e se sia meglio, per la salute della democrazia egiziana, fare elezioni parlamentari e far nascere una nuova costituzione. Per evitare, anche, una controrivoluzione strisciante che mostra qualche segno.

La discussione coinvolge tutti, coinvolge il popolo che si è visto a Tahrir. Spacca che le stesse divisioni politiche, è trasversale e sorprendente. I crocicchi non sono formati solo dai ragazzi, ma dal classico indistinto popolo del Cairo, lo stesso che si vede per le strade, mentre fa spesa, torna a casa, svolge i suoi doveri quotidiani. E che l'aria sia diversa, lo dice anche che nel centro di uno di quei capannelli ci fosse una ragazza, il suo velettino color turchese, che arringava la piccola folla. Il suo crocicchio formato in massima parte di uomini. Il Cairo è cambiato. L'Egitto è cambiato. Anche se Tahrir non è più la mini-repubblica.

Per averne la conferma, basta andare a meno di un chilometro di distanza, passando su quel ponte ormai storico di Qasr el Nil (il pellegrinaggio sui luoghi della rivoluzione è solo all'inizio…) e raggiungendo l'Opera, per anni teatro delle cerimonie del regime e della cultura del regime. Regno di Farouk Hosni, che ci faceva anche le sue personali di pittura. Regno di quello che il suo ministero decideva, frequentato da quei clientes del regime che dovevano farsi vedere nelle occasioni conviviali. Ieri, in quello stesso posto, c'è stata un'assemblea a cui hanno partecipato almeno 700 persone, di tutte le età, piccola e media borghesia egiziana. Facce – mi hanno detto – che a Tahrir non si erano poi viste tanto.

700 persone, sedute, in piedi, in quel disordine assembleare eppure composto dei momenti importanti della storia di ogni paese. Una mostra fotografica allestita accanto al grande cortile coperto testimoniava la rivoluzione a Tahrir, i visi a Tahrir. Per non dimenticare che Tahrir c'è stata. Sul palco, Alaa el Aswani e altri tre intellettuali egiziani di mezza età, poi raggiunti dall'ingegner Mahmoud Hamza, un altro degli esponenti della cultura contro il regime. Nel teatro del vecchio regime Mubarak, a parlare di come uscire definitivamente dal nizam, dal regime. Il pubblico era lì a sentir parlare non di calcio né di romanzi, ma di costituzione. Dostour. Costituzione.

Non è stato, però, questo, l'elemento commovente di una serata particolare. Bensì le decine di ragazzi in fila, davanti a un microfono. Attendevano il loro turno per poter parlare. E non per porre domande ad Alaa el Aswani. Volevano esporre le loro idee, come protagonisti della rivoluzione. Con un piglio, una determinazione, una compostezza e – anche – una freddezza che commuovevano nel profondo. Mentre il pubblico, lungi solo dall'ascoltare, pensava, rifletteva, applaudiva, dissentiva.

Il Nuovo Egitto è reale. Non è stata solo una ventata rivoluzionaria andata in onda a Tahrir. La libertà la si avverte ovunque. Ma è una libertà che tutti stanno introiettando, digerendo, elaborando.

Il diario è solo all'inizio. E devo digerire anch'io. Ya Masr Gedida, enti gamila. Il Nuovo Egitto è veramente bello. Poi, forse, verrà la delusione. Per ora, gli egiziani pazienti ci stanno insegnando molto.

March 16, 2011

Bandiera (italiana) con vista

Non ci si dimentica dei 150 anni dell'unità d'Italia quando si è all'estero. E' tanto chiaro che anche sull'Altare della Patria, a Roma, c'è un braciere dedicato alla patria da chi se ne sta fuori dai confini d'Italia. Così, me ne sono andata qui a Gerusalemme a comprare una bandiera italiana, che non possedevo da molti decenni, da quando – bambina – la si esponeva sul balcone per le partite della nazionale. Il bastone di una scopa, una bandiera, e sullo sfondo – la vedete? – la Cupola dorata della Roccia, sulla Spianata delle Moschee. Più in là, ancora più in là, le montagne della Giordania, oltre la depressione del Mar Morto.

Bandiera italiana con vista, insomma. Perché è a questo punto indispensabile far capire da che parte si sta. Dalla parte della Costituzione Italiana, frutto di un incontro felice tra minoranze illuminate, come ama ripetere spesso il procuratore generale di Caltanissetta, Roberto Scarpinato. Dalla parte della Costituzione, che ho fatto leggere a mio figlio nella versione per bambini di Gherardo Colombo, e che mi sono anche ripassata in questi giorni, tanti anni dopo – quarant'anni dopo – averla lettera per la prima volta, grazie a un maestro elementare, Gioacchino Alonzi, cattolico fervente, morto ad appena trentacinque anni. Dalla parte della Costituzione che, in un suo articolo, definisce anche la forma della bandiera italiana, simbolo dell'unità nazionale.

A guardare quest'Italia scomposta e senza bussola, a distanza, la tristezza si mescola all'indignazione. E' per questo che, pur appartenendo a una generazione che ha tolto ai segni patriottici quei deleteri afflati quasi-mistici, la bandiera l'ho esposta, stavolta. In un posto dove le bandiere delimitano territori e potere. L'ho esposta non per unirmi a questo senso di possesso che vige da queste parti. Ma perché penso che l'Italia sia veramente una e unita, e che veramente – da italiana da dieci anni all'estero – io mi senta a casa a Torino e a Palermo, nella Milano operosa e nella Puglia sorprendente. Io mi sento a casa, faccio parte di questa casa, ho il diritto/dovere di difenderla e proteggerla. E voglio che la mia casa rimanga quella in cui sono cresciuta: bella, generosa, solidale, accogliente, profumata, sempre piena di gente, non razzista. Vorrei che fosse la casa dei pescatori di Lampedusa, che continuano a raccogliere il sofferente, per mare, come il Samaritano aiutò il sofferente a meno di trenta chilometri da questa casa gerosolimitana.

Auguri, Italia.

March 15, 2011

15 marzo. Tocca ai palestinesi

Non è un "giorno della rabbia", come lo è stato in altri paesi arabi. Il giorno delle manifestazioni, per i palestinesi, ha un'altra caratura. Unità, fine delle divisioni. E, programmaticamente, la "giornata dell'unità" è stata programmata dai ragazzi. Sono loro a essersi riuniti, nelle scorse settimane. Sono loro ad aver stilato documenti su documenti. Sono loro ad aver deciso di fare lo sciopero della fame (la foto, scattata a piazza al Manara, a Ramallah, dai manifestanti, ritrae coloro che stanno facendo lo sciopero della fame e che sono rimasti a dormire per strada). Sono loro ad aver organizzato sit-in e manifestazioni, partite ieri sera da Gaza.

Ci riusciranno, a premere sulle èlite politiche palestinesi che non sono riuscite – tutte quante, nessuna esclusa, Hamas e Fatah – ha uscire dal pantano dell'esclusione, e a condividere finalmente il potere nel periodo post-Arafat? Riusciranno a far terminare l'impasse politica in cui sono stretti i palestinesi, e a indicare altre linee possibili? Questa nuova generazione di palestinesi, usciti dalle 'ceneri' della seconda intifada, ha già dato un'indicazione: all'occupazione israeliana si risponde con la nonviolenza, e con pratiche di pressione, come il boicottaggio, usate soprattutto in Occidente. Sono i ragazzi delle manifestazioni settimanali nei paesi minacciati dall'espansione delle colonie e del Muro di separazione, per esempio. Salmiya, anche tra i palestinesi. Nonviolenza.

A proposito di violenza. Sulla strage di Itamar, in cui sono stati uccisi cinque dei componenti della famiglia Fogel, compresi due bambini e un neonato, ho scritto la cronaca per i giornali locali del gruppo Espresso-Repubblica (omaggiata, anche questa volta, dal solito attacco senza senso…). Non ci sono ancora sospetti, ma in compenso ci sono decine di palestinesi arrestati e un nuovo avamposto dei coloni israeliani costruito in un battibaleno sulle terre del villaggio palestinese di Awarta. Non ci sono novità nelle indagini, perché la polizia ha ordinato il segreto sull'inchiesta in corso. In questi due giorni, però, ci sono state due notizie che occorre riportare. Per la prima volta, ed è un unicum nella storia delle fazioni armate palestinesi, Jihad Islamica, Hamas e il braccio armato di Fatah hanno detto che con il massacro di Itamar non c'entrano niente. Non lo hanno rivendicato e ne hanno anzi preso le distanze. Il portavoce del governo di Hamas a Gaza è andato oltre, dicendo che non capisce come mai non si battono altre piste, e si esclude che la mano non sia stata palestinese. Ieri, poi, Ma'an News ha riportato la notizia che i lavoratori thailandesi impiegati nella colonia di Itamar, una delle più radicali in Cisgiordania, sono stati tutti interrogati dalla polizia. Sui siti palestinesi si riporta la testimonianza di una famiglia, che dice che il nome dell'autore è noto, e sarebbe quello di un lavoratore asiatico, fuggito poi dalla colonia. Questo spiegherebbe come mai Itamar, una delle colonie più protette, con rete di rencinzione e allarme elettronico, avrebbe subito uno smacco così importante nelle misure di difesa. Le indagini, dunque, sono ancora in corso. Prima di accusare, penso che occorrerà attendere la conclusione dell'inchiesta.

March 14, 2011

Bandiera con vista

Non ci si dimentica dei 150 anni dell'unità d'Italia quando si è all'estero. E' tanto chiaro che anche sull'Altare della Patria, a Roma, c'è un braciere dedicato alla patria da chi se ne sta fuori dai confini d'Italia. Così, me ne sono andata qui a Gerusalemme a comprare una bandiera italiana, che non possedevo da molti decenni, da quando – bambina – la si esponeva sul balcone per le partite della nazionale. Il bastone di una scopa, una bandiera, e sullo sfondo – la vedete? – la Cupola dorata della Roccia, sulla Spianata delle Moschee. Più in là, ancora più in là, le montagne della Giordania, oltre la depressione del Mar Morto.

Bandiera italiana con vista, insomma. Perché è a questo punto indispensabile far capire da che parte si sta. Dalla parte della Costituzione Italiana, frutto di un incontro felice tra minoranze illuminate, come ama ripetere spesso il procuratore generale di Caltanissetta, Roberto Scarpinato. Dalla parte della Costituzione, che ho fatto leggere a mio figlio nella versione per bambini di Gherardo Colombo, e che mi sono anche ripassata in questi giorni, tanti anni dopo – quarant'anni dopo – averla lettera per la prima volta, grazie a un maestro elementare, Gioacchino Alonzi, cattolico fervente, morto ad appena trentacinque anni. Dalla parte della Costituzione che, in un suo articolo, definisce anche la forma della bandiera italiana, simbolo dell'unità nazionale.

A guardare quest'Italia scomposta e senza bussola, a distanza, la tristezza si mescola all'indignazione. E' per questo che, pur appartenendo a una generazione che ha tolto ai segni patriottici quei deleteri afflati quasi-mistici, la bandiera l'ho esposta, stavolta. In un posto dove le bandiere delimitano territori e potere. L'ho esposta non per unirmi a questo senso di possesso che vige da queste parti. Ma perché penso che l'Italia sia veramente una e unita, e che veramente – da italiana da dieci anni all'estero – io mi senta a casa a Torino e a Palermo, nella Milano operosa e nella Puglia sorprendente. Io mi sento a casa, faccio parte di questa casa, ho il diritto/dovere di difenderla e proteggerla. E voglio che la mia casa rimanga quella in cui sono cresciuta: bella, generosa, solidale, accogliente, profumata, sempre piena di gente, non razzista. Vorrei che fosse la casa dei pescatori di Lampedusa, che continuano a raccogliere il sofferente, per mare, come il Samaritano aiutò il sofferente a meno di trenta chilometri da questa casa gerosolimitana.

Auguri, Italia.

March 11, 2011

Data: #mar11. Luogo: Arabia Saudita

Da quel poco che si sa, le forze di sicurezza saudite non tollereranno manifestazioni oggi, 11 marzo. O meglio, come nella recentissima tradizione delle rivoluzioni arabe, #mar11, il tag scelto dai ragazzi per indicare l'appello alle dimostrazioni che sta girando su tutti i social network e i mezzi di comunicazione digitali. E' molto probabile che non ci saranno proteste del calibro di quelle egiziane, o tunisine, o libiche, o yemenite, oggi in Arabia Saudita. Le forze di sicurezza saudite sono andate giù pesanti nelle scorse settimane contro gli oppositori interni, e anche ieri sono intervenute, in previsione della "giornata della rabbia" di oggi.

Questo non vuol dire, però, che qualcosa non stia succedendo. La gioventù saudita, per esempio, ha mandato un lungo messaggio al Custode dei Luoghi Santi musulmani, re Fahd, chiedendo l'apertura di un dialogo nazionale. Lo si può leggere qui in arabo (c'è sempre Google translator, almeno per capire il senso). Ahmed al Jobran, alias saudijeans, uno dei blogger sauditi più conosciuti, ha invece firmato un commento sul Guardian, spiegando il nodo della questione. Un nodo generazionale, anche in Arabia Saudita, che vuol dire in se stesso anche nodo politico.

Despite repeated calls to reform in recent years, very little has been accomplished in the way of true political and social reform, and the changes we have seen have been merely cosmetic.

I have become very pessimistic about the prospects of reform for my country. The huge age gap between the young population and the ruling elite makes it nearly impossible for the ruled and the rulers to communicate and understand each other. We practically speak two different languages, and I don't see how the government can keep up with our aspirations.

Riforme cosmetiche, linguaggi diversi, impossibilità di comunicazione. Questa spiegazione, che sembra così semplificata, traccia invece in filigrana la trama delle rivoluzioni arabe, con le loro peculiarità nazionali, ma con un filo rosso comune. Ci sono intere generazioni dimenticate, isolate, emarginate, defraudate di futuro, potere e rappresentanza.

Su twitter si può avere un primo quadro di quanto le autorità saudite temano una protesta. Checkpoint a Riyadh, controllo dei documenti d'identità, internet molto lento, un elicottero sopra una delle moschee principali della città. Non male, per un grande alleato dell'Occidente, sulla cui perfomance in termini di diritti umani e civili ho sentito dire veramente poco, in Italia come in Europa. Ah già, è il nostro doppio standard, quello a cui ormai siamo abituati da decenni…

La foto è di una protesta a Qatif. Mi ricorda le proteste degli scorsi anni in Egitto. Poche decine di manifestanti, e una marea di forze di sicurezza.

March 10, 2011

Quanto son dure le transizioni…

Che sia in atto la rivoluzione panaraba è ormai un dato di fatto, incontrovertibile. Giusto ieri, il re del Marocco Mohammed VI ha parlato alla nazione per dire che ci saranno riforme costituzionali. Una risposta diretta alle varie manifestazioni di queste settimane in Marocco, e al timore che anche il regno maghrebino venga travolto dall'ondata del 2011. E poi lo Yemen, oggi, con Ali Abdallah Saleh che promette la transizione ed elezioni parlamentari. Mentre – altrove – si attendono le "giornate", gli appuntamenti indetti via Facebook per protestare: l'11 inArabia Saudita, il 13 in Libano, il 15 in Siria e in Palestina. Un calendario sorprendente, come sorprendente è questo annus arabo.

Comunque, se la rivoluzione è in corso, e ha quella carica eroica indubitabile, le transizioni sono altra cosa. E sono molto più pericolose. Perché i regimi – veri e propri sistemi complessi costruiti e rodati in decenni di gestione del potere – non crollano in un giorno. Tentano di resistere, e di continuare a vivere. Tagliare la testa al serpente non vuol dire avere partita vinta.

Ancora una volta, è l'Egitto – come sempre succede nel mondo arabo – a essere laboratorio e modello. Anche in questo 2011. Eroica e bellissima la rivoluzione del 25 gennaio. Duri i colpi di coda del regime, che tenta di resistere al suo crollo. La situazione al Cairo (anche quella della sicurezza) è peggiorata appena è stato toccato uno dei pilastri del regime Mubarak, lo Amn el Dawla, la Sicurezza dello Stato, la Stasi locale, per così dire (per chi vuole avere un quadro storico del famigerato centro di controllo della vita degli egiziani, Al Masri el Youm descrive storia e fasi della sicurezza interna). Le pietre sono ricomparse a piazza Tahrir, dove qualche centinaio di sostenitori di Mubarak si sono fatti vedere, e hanno creato un po' di caos. Prima, nella manifestazione dell'8 marzo, e poi – il giorno dopo – contro gli attivisti a piazza Tahrir. Per chi conosce l'Egitto, la cronologia degli eventi ha subito fornito la prima spiegazione di quello che stava succedendo. Era stato troppo duro da digerire, per un apparato che conta – a seconda dei calcoli – dai centomila agli oltre trecentomila membri, tra informatori, picchiatori e veri e propri funzionari, l'assalto alla centrale di Nasr City, al Cairo, e la scoperta di celle nei sotterranei in cui erano ancora detenuti (nonostante vi fosse stata la rivoluzione) decine di attivisti.

E allora, come si dice a Roma, bisogna fare un po' di casino. Far vedere che non è tutto rose e fiori, e che la sicurezza individuale, per ogni singolo cittadino egiziano, comincia a essere un problema. Le pietre a Tahrir, e soprattutto gli scontri tra musulmani e copti al Moqattam, area difficile del Cairo. Le tensioni erano state originate da questioni tipo Montecchi e Capuleti nel villaggio di Sol, a Helwan, e poi erano degenerate. Al Cairo c'è chi dice (e sono molti) che a rinfocolare gli animi siano stati – appunti – pezzi del regime che non vogliono abbandonare il potere, e magari pagare per le violazioni compiute negli scorsi anni. Il risultato è sanguinoso: molti morti, sia copti sia musulmani, e un intervento che si dice piuttosto pesante da parte dell'esercito egiziano, che non ha mai dovuto fare ordine pubblico, in questi decenni.

Il giorno dopo gli scontri, arrivano i pompieri. Si fanno riunioni, Al Azhar manda una delegazione in loco per tentare di calmare gli animi e soprattutto dire che musulmani e copti (come si diceva nella minirepubblica di Piazza Tahrir) sono dita della stessa mano, parti ineludibili del grande Egitto. Compito difficile, certo, perché il tema è delicato, e anche i copti, in questi giorni, hanno le loro responsabilità nel tentare di risolvere la discriminazione alla vecchia maniera. Ragionando come una minoranza che chiede protezione e privilegi, e non come parte integrante del popolo egiziano. Non è un caso che i copti siano divisi, e da tempo, tra chi soffia sul fuoco – ivi comprese ambigue agenzie di notizie che ingigantiscono fatti – e la parte della comunità che è stata a piazza Tahrir, e che non è fatta solo di giovani, ma anche di preti e di imprenditori. Naguib Sawiris, il più importante tycoon del paese e copto lui stesso, ha chiest ieri sera ai copti che manifestavano di fronte alla tv di stato per il terzo giorno consecutivo, di tornare a casa. Proprio per evitare che ancora una volta i copti usino gli stessi strumenti usati con il regime di Mubarak: agire come una minoranza.

Il nodo, dunque, è anche politico. Come la transizione riuscirà a disegnare la nuova democrazia egiziana. Per chi ne vuol sapere di più, è in edicola l'ultimo numero di Limes, concentrato su Egitto e Libia. Dentro, c'è anche un mio articolo sull'arcipelago delle opposizioni a Mubarak, che ora dovranno diventare i protagonisti della scena politica. Intanto, Mohammed el Baradei ha sciolto la riserva. Correrà per le presidenziali. Si preannuncia una corsa a due, tra lui e Amr Moussa.

Nella foto, bellissima, di Hossam el Amalawy, si vedono gli attivisti del 25 gennaio nei locali della centrale della Sicurezza dello Stato a Nasr City, circondati dai documenti che i funzionari dello Amn el Dawla hanno distrutto, prima di venir fermati. Nello stesso palazzo sono state trovate le celle, nei sotterranei.

March 8, 2011

C'è una sola difesa: la democrazia

Non parlerò di donne, oggi, 8 marzo. Eppure faccio parte, con gioia, di un'associazione di donne, Filomena, che ritiene centrale riflettere sulla questione femminile in Italia perché in Italia la questione femminile è aperta. E' un'associazione ambiziosa, che vuole ricostruire un alfabeto, un vocabolario e una cultura femminile, perché solo ricostruendo il senso delle parole si può cominciare a uscire dal pantano, e dall'assenza di dignità. Lascio dunque alle mie amiche e sodali di Filomena il compito di parlare di donne, e non solo oggi 8 marzo, sul nostro sito.

Per parlare di donne, in un blog che si occupa di mondo arabo e che – come avrete capito – ama molto l'Egitto, ho deciso di parlare di democrazia. Partendo proprio dal caso egiziano, e da un aspetto ben preciso, il rapporto tra copti e musulmani nel più popoloso paese arabo. Perché? Perché la democrazia è l'unica chiave, l'unica soluzione, l'unica difesa. Per le donne e per gli uomini. Per i musulmani e per i copti. Per i laici, per i pii.

E allora prendo spunto dalle ultime notizie della cronaca politica egiziana, che parlano soprattutto di Amn el Dawla, di Sicurezza dello Stato, di quel complesso e capillare sistema di spionaggio sulla vita di buona parte (se non tutti o quasi) gli egiziani. Una questione, questa dello Amn el Dawla, che si lega indissolubilmente alla mancata democrazia egiziana, e alla favoletta del moderatismo del regime di Hosni Mubarak. Un regime che – è stato ripetuto sino all'ossessione in Italia – difendeva anche la forte minoranza cristiana copta, oltre dieci milioni di persone, oltre un decimo della popolazione egiziana. La favoletta è tale, ed è confermata dai documenti dell'intelligence britannica che accusano lo storico e odiatissimo ministro dell'interno, Habib el Adly, di aver addirittura creato una "milizia" segreta, responsabile di aver architettato, con una sorta di timer politico, attentati contro i cristiani. Compreso l'attentato contro una chiesa copta ortodossa di Alessandria, lo scorso Capodanno. Ecco uno degli articoli che ricostruiscono la vicenda, inserita nei rapporti tra cristiani e musulmani in Egitto:

Last year was one of the bloodiest on record. The year began with a drive-by shooting in the southern town of Nag Hammadi that killed six Copts leaving a church service, and ended with an apparent suicide bombing at Al-Qiddisine church in the Mediterranean city of Alexandria as worshippers emerged from a New Year's Eve mass. Some 24 people were killed and nearly 100 wounded in the attack.

The government accused a Gaza-based Islamist group with links to Al-Qaeda of carrying out the deadly bombing. However, leaked British intelligence documents purportedly suggest the attack was orchestrated by a senior official of the Mubarak regime.

The diplomatic papers, first cited by Al-Arabiya Arabic news channel, allege that former interior minister Habib El-Adly established a black ops unit in 2004 supervised by 22 security officers with drug dealers, Islamic militants and security personnel on its payroll. The unit's role: carry out false flag acts of provocation and sabotage around the country aimed at diverting people's attention away from the regime's corruption and unpopular political manoeuvres.

"El-Adly militias," as they were described, were also instructed to "wreak havoc in the country if the regime was threatened."

According to British diplomats cited in the documents, the clandestine security apparatus was behind a number of sectarian incidents in Egypt, including the Alexandria church bombing. The unit organised the deadly attack then pinned the blame on a foreign Islamist group in order to bolster western support for Mubarak's authoritarian regime, they said.

Una notizia che ha dell'incredibile, e che la stampa italiana, sempre molto attenta alla questione dei cristiani in Medio Oriente, avrebbe dovuto mettere in risalto. Non foss'altro perché ne accennò anche il cardinale di Alessandria Naguib, quando venne in visita di recente in Italia. E invece no, non se ne parla, perché parlare significherebbe rendere instabile quel pilastro che ha tenuto ferma la nostra lettura superficiale della vita dei cristiani in Medio Oriente e Nord Africa. Il loro nemico è il fondamentalismo musulmano (un ente confuso, che non si capisce cos'è, come fosse la Spectre) e non invece l'autocrazia.

La lettura più corretta, invece, è che è la mancanza di democrazia il vero nemico delle minoranze arabe di fede cristiana. E sottolineo minoranze arabe di fede cristiana. Non cristiani importati dall'Occidente in Medio Oriente. Senza democrazia, chiunque è a rischio, e soprattutto le minoranze di qualsiasi tipo e natura. Habib el Adly è ora alla sbarra, sotto processo. Mentre i documenti dello Amn el Dawla strappati al fuoco e alla distruzione (per mano di solerti funzionari che vogliono cancellare molte tracce…) hanno già cominciato a mostrare quanto l'autocrazia gestita in maniera poliziesca si sia sostenuta proprio sull'alibi del moderatismo e della difesa dal fondamentalismo. Ci sono in giro documenti che imputano alla famiglia Mubarak l'attentato del 2005 al Moevenpick di Naama Bay, a Sharm el Sheykh. Chissà se sarà vero. E' certo che non tutto si può più leggere con lenti deformanti di prima.

Gli egiziani di fede copta erano l'altra sera in piazza (e la foto è stata scattata sotto la tv di stato, sulla corniche), per protestare contro la chiesa distrutta nel paese di Sol, alla periferia del Cairo. Una storia da Montecchi e Capuleti, un amore osteggiato tra un copto e una musulmana, degenerato in scontro interreligioso. Qualcuno, tra i molti blogger egiziani, si chiede se anche questa storia non sia farina del sacco della vecchia Sicurezza di Stato, che favorisce caos e spaccature dopo la rivoluzione del 25 gennaio, visto che a perderci è solo lei. Struttura di potere e struttura di paura. Sino all'episodio della chiesa bruciata, nulla era successo, nonostante la polizia sia fuori dalle strade egiziane dalla fine di gennaio: se fosse stata vera la lettura del regime di Mubarak che teneva tutto in piedi, e proteggeva i copti, si sarebbero dovuti avere attacchi alle chiese per tutto questo mese e mezzo senza nessuno a difenderle. Così non è stato, e forse bisognerebbe chiedersi perché. Forse perché il vero buco nero dell'instabilità araba sono state proprio le autocrazie, tutte intente a mantenere se stesse e i propri affari.

Dietrologie a parte, è evidente che la questione copta, la questione delle minoranze, la questione del rispetto e della dignità fa parte integrante della questione della democrazia reale, e dello Stato di diritto. Che i copti abbiano ragione a sentirsi discriminati è vero, che la loro risposta debba essere nazionale lo è altrettanto. Una risposta di carattere settario, infatti, non li proteggerà, ma continuerà a farli considerare una minoranza che vuole protezione, e non parte integrante del popolo egiziano, come lo sono stati nella minirepubblica di piazza Tahrir.

March 7, 2011

Le vite degli altri – 2

Un normale archivio di un normale ministero? No, è uno degli archivi della Sicurezza dello Stato in Egitto. Al Cairo, per la precisione. Uno degli archivi in cui i ragazzi della rivoluzione del 25 gennaio sono entrati, perché i documenti dello Amn el Dawla non venissero bruciati, distrutti, e così distrutte le tracce di quello che, per decenni, è stato un vero e proprio stato di polizia. Nascosto sotto l'ombrello del moderatismo di Hosni Mubarak, così amato dall'Occidente.

Dentro quegli archivi invece – né più né meno che negli archivi della STASI nella ex Germania dell'Est – c'è la "vita degli altri". La vita degli egiziani, e di quegli stranieri che in Egitto hanno vissuto. Chissà cosa si troverà nei faldoni, se i faldoni si salveranno dalla distruzione… Solo la "vita degli altri", vizi e attivismo, difetti con i quali ricattare chi veniva seguito e controllato? Oppure anche la politica estera dello Amn el Dawla, che attraverso Omar Suleiman aveva in mano i dossier scottanti della regione, e soprattutto il dossier del conflitto israelo-palestinese?

I ragazzi di Tahrir si stanno dimostrando – come già pensavo – tutt'altro che naive, e tutt'altro che massa manovrata. Sono loro ad aver deciso, ancora una volta, la direzione che questa rivoluzione deve prendere. Dopo aver spinto per le dimissioni del premier Ahmed Shafiq (e averle ottenute), ora chiedono che la Sicurezza dello Stato venga riformata, e che quella mole di documenti non venga distrutta. Perché – mi sembra di capire da questi atti – la Seconda Repubblica egiziana deve essere fondata anche sulla giustizia: chi ha costruito quello stato di polizia deve pagare. Ce la faranno, i ragazzi di Tahrir? Questo dossier, molto più di altri, è quello veramente pericoloso.

La foto è di Hossam el Amalawy, su Flickr.

March 5, 2011

Voi fate esperimenti…

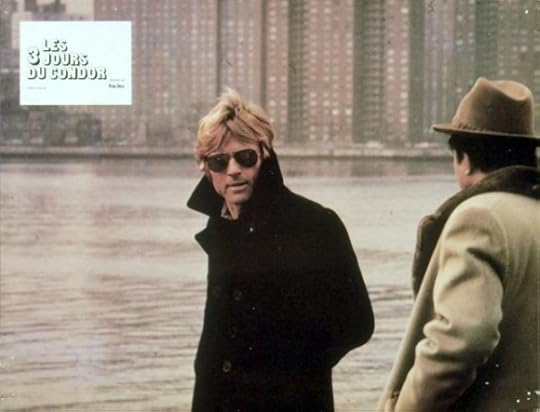

A parte per il giaccone (un tre quarti, mi sembra) più famoso della storia del cinema degli anni Settanta, rivedere I Tre Giorni del Condor è in questi ultimi mesi un piacere della mente. Non solo per quello che ha già detto Pino Bruno sul suo splendido, aggiornatissimo e acuto blog, finestra sempre aperta sul mondo digitale. Pino parlava di Wikileaks, di Julian Assange, ma soprattutto di tutto ciò che non sappiamo della diplomazia e della spionistica dietro le quinte. I Tre Giorni del Condor, in questo caso, confermava anche il famoso detto di Mario Missiroli, ripetutomi sino allo sfiancamento dal mio maestro, Paolo Spriano. Che niente è più inedito dell'edito.

Io, invece, I Tre Giorni del Condor me lo son visto (rivisto, credo per la quinta volta) ieri sera non solo per passare una serata piacevole dopo una giornata di (duro) lavoro. Ma anche per crogiolarmi in quella lettura orientalista del mondo arabo che era tipica degli anni Settanta oltreoceano, e che è veramente cambiata pochissimo, da allora. Il film uscì due anni dopo lo choc petrolifero del 1973 (quando, parafrasando Pino Bruno, molti dei miei lettori non erano neanche nati…). Io ero quasi adolescente e Roma era bellissima, deserta per mancanza di macchine nelle domeniche dell'austerity.

La frase del film, stracitata, in cui Robert Redford/Joseph Turner chiede, insomma più etica e più pulizia alla CIA, si scontra con la lettura produttivista di Higgins, il cinico dirigente dell'agenzia di Langley. Quando avranno freddo per mancanza di petrolio, le persone, la gente vorrà risposte. Niente altro che risposte, dunque. E non anche spiegazioni… La conclusione di Turner, ricercatore e uomo normale, è molto meno naive di quanto si creda, e spero che qualcuno ne colga la profondità. Voi fate esperimenti, dice, io racconto fatti veri. Voi fate esperimenti, e il mondo arabo, quello tenuto in scacco dal petrolio, è il frutto di quegli esperimenti, così distanti dalla polvere delle strade, oltre che dalla polvere dei deserti attorno ai pozzi petroliferi.

La paura per quello che sta succedendo in Libia, da parte di tutta la comunità occidentale, mi sembra tutta figlia della lettura di Higgins. Purtroppo.