Maximilian Buddenbohm's Blog, page 393

January 6, 2013

Der doppelte Carver

Wenn Sie Raymond Carver kennen und die Geschichte der Neuveröffentlichung seiner Geschichten verfolgt haben – gehen Sie bitte weiter, es gibt nichts zu sehen. Wenn Sie ihn entweder nicht kennen oder nicht wissen, was da neu veröffentlicht wurde, dann erzähle ich Ihnen das kurz, das ist nämlich eine faszinierende Geschichte.

Raymond Carver (1938 bis 1988) ist der amerikanische Großmeister der Story, ein Geschichtengott, ein literarisches Monument. Er hat ganze Heerscharen von Autoren beeinflusst, der Stil seiner kurzen Erzählungen wurde wieder und wieder aufgegriffen, er zog eine enorm breite Spur durch die Literaturgeschichte. Als ich anfing zu schreiben, fragte mich ein älterer Universitätsprofessor der Hamburger Universität: „Hast Du denn auch Carver gelesen?“ Und er fragte es in einem Tonfall, als wäre jegliches Schreiben ohne Kenntnis des Carvers vollkommen sinnlos, und er meinte es ernst, versteht sich. Er gehörte zu der Generation, die ein Schreiben, das nicht in der Nachfolge Carvers geschah, nicht nachvollziehen konnte – man sollte meinen, viel höher kann ein Autor gar nicht steigen.

Die Geschichten von Carver waren minimalistisch. Dürre Sätze, schmale Handlung, enorme Wirkung. Eine Sprache, die von allem Singsang, aller Lieblichkeit, aller Verschnörkelung befreit war, die Härte pur. Als Bild wären diese Geschichten die Federskizze eines kahlen, tiefschwarzen Baumes vor schnell hingetuschter grauer Winterlandschaft gewesen, ein paar ungeheuer kunstvolle Striche, im Grunde fast ein Nichts, und doch eine abgrundtiefe Aussage von bestechender Klarheit. Äste, die wie mahnende Finger in den Winterhimmel zeigen. Sätze, die sich ins Gehirn bohren.

So weit, so großartig. Nur waren das gar nicht Carvers Geschichten. Also es waren schon Carvers Geschichten, aber sein Lektor im Verlag hatte sie in einem unvorstellbaren Ausmaß gekürzt, bearbeitet und umgeschrieben. Die Enden geändert, Dialoge gekappt, Beschreibungen rausgeworfen, Handlungen umgeleitet, im Grunde die Vorlage tatsächlich geschändet. Nur eben mit einem unfassbaren Erfolg. Das war Gordon Lish, ein Name, der eher nicht so bekannt ist. Und Raymond Carver lebte nach den ersten Veröffentlichungen der Geschichten, mit deren überarbeiteter Form er nicht einmal einverstanden war, in einem Ruhm, der in einem erheblichen Ausmaß auf Lish zurückzuführen war. Er wurde gepriesen für seine Kürze, für seine ultraschmale Lakonie, für seine reduzierten Plots – und im Grunde pries man zu einem erheblichen Teil einen anderen. Was das für ein Gefühl für den Autor gewesen sein muss – unvorstellbar. Weltruhm für eine Leistung, die in Wahrheit eine seltsame Zweierleistung ist, Lob für Stilmerkmale, die er so nicht geprägt hat, das kann man sich nicht ausmalen.

Die Geschichten von Carver liegen jetzt auch in einer Version (deutsche Übersetzung von Manfred Allié und Gabriele Kempf-Allié, deutsche Übersetzung der lektorierten Version von Helmut Frielinghaus) vor, die der Originalversion entspricht, also ohne die Übergriffe des Lektors, die man, je nach Standpunkt, auch rettende Eingriffe nennen kann. Die Meinungsfindung ist da durchaus nicht ganz simpel.

Es ist lange her, dass ich Carver in der lektorierten Version gelesen habe, so lange, dass ich nicht mehr direkt vergleichen kann. Ich lese also jetzt die neue Version und habe noch schwach parat, wie die alte war, so wie man eben weiß, dass man ein Buch vor zehn, zwanzig Jahren gelesen hat. Ich habe die alte Ausgabe nicht neben das neue Buch gelegt, ich bin kein Literaturwissenschaftler.

Aber ich mach das, was wahrscheinlich jeder macht, der diese Geschichten kennt und die Neuausgabe in die Hand nimmt: Ich lese ganz anders als sonst. Weil man sich beim Lesen natürlich dauernd fragt, ob man auch gekürzt hätte, umgebaut, eingegriffen. Man fragt sich, ob man von diesen Geschichten nun wahnsinnig beeindruckt gewesen wäre, hätte man vom Hintergrund nichts gewusst, man fragt sich dauernd, wie man sie findet, man stellt sich lauter Fragen, die man sich sonst beim Lesen so nicht stellt. Oder höchstens nach dem Buch, aber sicher nicht bei jedem Satz. Man liest ganz anders als sonst, wenn man weiß, diese Texte waren einmal für jemanden Bausteine, aus denen er dann etwas anderes zusammengesetzt hat.

Natürlich bin ich kein Lektor, ich habe wenige Erfahrungen mit dem Bearbeiten fremder Texte. Und tatsächlich fällt mir auch nichts ein, was ich am Handlungsablauf auszusetzen hätte. Mich stört kein Ende, mich stört keine Figur, ich würde niemanden komplett aus dem Buch werfen. Die Geschichten sind auch in dieser Originalversion beeindruckend, sehr hart und gewaltig. Mich stören nur, und da verstehe ich Herrn Lish, die Dialoge. Wenn man sehr einfache Menschen handeln lässt, dann reden die nicht wie Philosophieprofessoren, das stört tatsächlich, da liegt viel zu viel Bildung, Eloquenz und Reflexion in den Sätzen, die gesprochen werden, das passt nicht in ein Buch, das sonst sehr um Annäherung an eine beinharte Realität bemüht ist. Aber nicht einmal das muss einen wirklich stören, das kann man auch so hinnehmen.

Wenn man selbst Geschichten schreibt, dann muss man mit Raymond Carver sehr vorsichtig umgehen, er färbt ungeheuer ab. Wenn man vercarvert schreibt, dann werden die eigenen Hauptfiguren nach spätestens drei weiteren Absätzen umgebracht, bringen sich selbst um, werden wenigstens Alkoholiker oder vergewaltigen jemanden. Die Beziehung der beiden Hauptfiguren löst sich auf, die Szenerie wird unheimlich, der Himmel bedeckt sich, die Neonröhren am Hotel gegenüber flackern, da kommt man nicht gegen an.

Und ich glaube, man kann den Unterschied zwischen den beiden Versionen des Buches ganz zusammenfassen. Wenn man nach der Lektüre der Originalversion des Autors selbst eine Geschichte schreibt, ist die Hauptfigur nach drei Absätzen unwiderruflich geliefert. Wenn man nach der lektorierten Version weiterschreibt, dann geht sie allerdings schon nach einem Absatz drauf.

Beide Bücher sehr lesenswert, versteht sich.

Beginners: Uncut – Die Originalfassung bei Amazon

Wovon wir reden, wenn wir von Liebe reden: Erzählungen in der lektorierten Version bei Amazon

January 3, 2013

Vintage-Notes

Ich habe gerade gelesen (hier), dass die Firma Polaroid in den USA Läden eröffnet, in denen man seine Handy-Fotos ausdrucken lassen kann. Man kann die Bilder dort drahtlos auf die Computer dort übertragen, noch einmal irgendwelche Vintage-Filter drüber laufen lassen und erhält dann ein Produkt mit dem guten alten Analog-Gefühl. Also genau das, was man früher eben einfach Foto nannte. Was man so aus den alten Alben kennt, inklusive Farbstich. Das ist doch charmant, erst alles in Grund und Boden digitalisieren, dann wieder rückwärtsgewandt das ausgerottete Ursprungsprodukt anbieten, die heiteren Pirouetten des Zeitgeistes. Und das hängt dann da bei den Kunden zuhause an der Wand. Und aus der normalsten Sache der Welt, einem entwickelten Foto, ist plötzlich ein trendiges, hippes Geschenk geworden. Immer wieder faszinierend, so etwas. „Mein Mann hat mir zum Geburtstag ein Polaroidbild geschenkt, das muss irre teuer gewesen sein!“ Aber warum sollte so etwas nur für Bilder interessant sein.

Könnte man nicht einen Shop eröffnen, in dem man seine Whats-App- oder Facebook-Nachrichten als Vintage-Paper gestalten lassen kann? Man setzt da ein paar Studenten vor alte mechanische Olympia-Schreibmaschinen, sucht sich auf Dachböden und in Archiven vorgegilbtes Papier und fertig aus flüchtigen Daten handfeste Erinnerungen. Täuschend echt aussehende Notizzettel und Briefchen, wie damals in den Achtzigern. Die Älteren erinnern sich, wie wir so etwas früher in der Schule weitergereicht haben, um ein Date mit dem Mädchen in der dritten Reihe auszumachen oder wie wir später der Angebeteten so etwas auf den Frühstückstisch gelegt haben. Die fertigen Zettelchen dann in einen netten Rahmen, fertig ist das persönliche, urbane, retroschicke Geschenk. Ähnlich wie bei den Fotos könnte man ja für Textnachrichten auch verschiedene Vintage-Filter-Szenarien, also Macharten anbieten, so etwa „Bleistift auf Print-Zeitungsrand“ oder „Kugelschreiber auf Bierdeckel“ oder „Office 1987“, also Edding auf Post-It. Man sollte wohl bereits jetzt stapelweise Zeitungen und andere Druckerzeugnisse und Schreibgeräte für diesen Zweck horten, bevor es endgültig keine mehr gibt. Man könnte natürlich im Shop auch Rentner beschäftigen, die noch wissen, wie man an der alten Brother das Typenrad wechselt, um die korrekte Briefoptik der frühen Neunziger zu imitieren, das ist ja mittlerweile alles Geheimwissen.

Und dann stehen da Kunden im Laden, befühlen Zettelchen und sagen froh: „Guck. Wie echt.“ Und das wird dann seinen Preis schon wert sein. Toll. Endlich eine Geschäftsidee!

Ich sehe es schon vor mir, wie Kunden meiner Generation die Anmutung der beiden Sonderanfertigungen „Geha auf Löschpapier“ und „Pelikan auf Rechenkästchen“ diskutieren werden.

January 2, 2013

Woanders – diesmal mit Bärten, einer Mutter, Büchertüren und anderem

Hier ein schönes Blog zu bärtigen Männern – äußerst interessante Vergleichsbilder mit und ohne. Ich reihe mich da ganz zwanglos ein. Auch wenn die Herzdame das dezidiert anders sieht.

Percanta hat mitgeschrieben, was ihr dreijähriger Sohn während „Dinner for one“ alles wissen wollte.

Die Mutter von Tillmann war in der Zeitung.

Reihenweise Bilder von geheimen Türen, die als Bücherregal getarnt sind. Das habe ich bisher noch in keiner Wohnung geschafft, aber man braucht ja auch noch Ziele im Leben. Und gute Argumente, um die alten Print-Bücher doch noch alle aufzubewahren.

Herr Kid37 hatte neunten Bloggeburtstag. Und begeht ihn in der gebotenen Dezenz.

Ein spannendes Interview mit Maria Popova im Guardian. Maria Popova betreibt die ungeheuer erfolgreiche Seite Brain Pickings, wo sie, um es sehr banal zu beschreiben, Dinge, Themen und Fundstücke behandelt, die sie interessieren. Hier zum Beispiel geht es um ein Kinderbuch von Faulkner. Im Blog etwas herumzuwühlen ist sehr zu empfehlen. Die Seite ist komplett werbefrei, das Publikum spendet. Maria Popova spricht im Interview auch einen Aspekt an, der mich schon länger beschäftigt, nämlich die unselige Verbindung von Relevanz und Aktualität im Internet. Dass nur das Neue wichtig sein kann, dass nur heute ein akzeptabler Zeitrahmen ist. Ein Text von vor einem Jahr kann so gut sein wie er will – er ist weg und unwichtig, weil er alt ist. Als ob das ein Maßstab wäre. Das ist eine Fehlentwicklung, zu der mir die Antwort nicht einfällt. Und ich habe ja mit dieser Seite hier noch Glück, denn etliche Texte sind auch in Buchform erschienen und haben daher eine ganz andere Präsenz in der Öffentlichkeit. Normalerweise verpuffen alte Blogtexte einfach nach vierzehn Tagen. Es gab sicherlich wahnsinnig gute Texte im Jahr 2003, oder? Von wem auch immer? Keinen davon finden wir wieder, keinen davon verlinken wir noch. Es gibt keine Blogtextklassiker, keine Onlinetextklassiker. Oder doch nur sehr, sehr wenig. Richtig ist das sicherlich nicht.

Hier bei der Rheinischen Post ein Interview mit Stefan Sichermann vom Postillon, mit einigen erstaunlichen Zahlen zu seiner Reichweite.

Bei Frau Modeste ein Guide zur entspannten Mutterschaft in zwei Teilen – hier und hier – mit lesenswerten Kommentaren. Und man kann sich gut vorstellen, wie viele Kommentare hier mühsam nicht geschrieben wurden. Und in welcher Tonlage. Ich mag vor allem diese Passage, die man gar nicht genug unterstreichen kann:

„Überhaupt halte man sich – online wie offline – von Leuten fern, die schrecklich feste Vorstellungen vom Leben mit kleinen Kindern haben, und sich nicht scheuen, die bei jeder sich bietenden Gelegenheit auszubreiten. Machen Sie sich klar: Die anderen wissen es auch nicht besser. Die sind nur lauter.“

Ansonsten ist es bemerkenswert, dass Frau Modeste die Kampfbegriffe „Hebamme“, „Homöopathie“ und „Impfen“ in Texten verwendet hat, und nicht nach zehn Minuten schon hundert geifernde Kommentare darunter standen, aus beiden Lagern. Ich wusste gar nicht, dass so etwas möglich ist.

Sehenswert fand ich den Jahresrückblick von Urban Priol – gefunden hier bei Text & Blog.

Im Freitag ein Text zu Mythen über die DDR, der auch auf die Krippensituation damals und heute eingeht.

In der taz ein Interview mit Chef von Flattr, dem Zahldienst, den ich auch für dieses Blog nutze, bzw. den Sie hier nutzen können. Ich finde Flattr ja immer noch unterschätzt und würde dem Dienst noch viel mehr Erfolg wünschen.

Der Herr Dueck ist sowieso lesenswert, aber was er hier über “Cliffing” schreibt, in diesem schönen Zusammenhang mit familiären Streitsituationen, das ist ganz wunderbar.

Im Blog zur Alltagsforschung ein Artikel über Mathematik und Begabung versus Mathematik und Motivation. Hilft gegen Mythenbildung und betrifft mich als ehemaligen Mathematikversager auch selbst. Umdenken, immer wieder umdenken.

Hier schreibt ein Journalist sehr anschaulich über seine Versuche, das Programmieren zu erlernen. Eine Erfahrung, die man jedem empfehlen kann, das ist wirklich äußerst erhellend, sich zumindest ansatzweise mal den Maschinenraum anzusehen.

Eine kurze, erschütternde Liste über neuerdings gemeinfreie deutsche Autoren. Wenn Ihnen Gemeinfreiheit nichts sagt – hier entlang.

Isa widmet sich der heroischen Aufgabe, sich im Jahr 2013 für Filme zu interessieren, oder zumindest ein par zu sehen. Ihre Leser schlagen ihr –zig Filme vor, das liest sich spannend, wenn es mich auch nicht lockt. Ich interessiere mich für Filme ähnlich stark wie Isa, nämlich gar nicht und es wäre ein guter Witz, wenn ich mit ihr gemeinsam ins Kino gehen würde. Nach zehn Minuten das doppelte Tippgeräusch aus Reihe 12… Aber egal. Jahresprojekte, die man nicht durchhalten muss sind immer super, aber Film ist mir zu krass. Ich kümmere mich ums Zeichnen, das wollte ich schon lange. Ich habe mir die Zeichen-App „Paper“ aufs iPad geladen, man kann hier sehen, was man damit machen kann. Die App kostet gesamt etwas 10 Euro, man kann Funktionen einzeln kaufen. Und ich habe lediglich das bescheidene Ziel, etwas besser als Sohn I zu sein, das scheint mir fair und sportlich genug. In der ersten Woche ein paar Kopffüßler, dann ein Wölkchen oder eine Sonne… Ich sehe mir zur Motivation ein paar Blogs von Künstlern an (wenn jemand tolle Blogs mit Zeichnungen kennt, immer her damit), die auch mit dieser App herumspielen, so wie dieses und dieses und dieses und dieses – und dann mal sehen. Hauptsache, man hat ein Projekt. Das muss so. Glaube ich.

Das beste Essen der letzten sieben Tage kommt ohne Rezept aus, das war Rahmspinat mit Spiegelei und Kartoffelpü, da freuen sich hier die inneren und äußeren Kinder, das muss ja auch einmal sein, man kann sich nicht jeden Tag durch Foodblogs kämpfen.

Bildnis des Autors mit Blümchen.

January 1, 2013

Der doppelte Wolf des Dezembers

„Und dann vergaß ich es nie, wie du nach tagelangem Marsch in dem zerschossenen Haus die kleine verschrumpelte Kartoffel aus der Asche nahmst, wie man eine kostbare Frucht, einen Pfirsich nimmt und voll Andacht ihren Geruch atmetest. – Erde und Sonne – sagtest du, und draußen waren es 48 Grad Kälte.“ (Wolfgang Borchert, Requiem für einen Freund)

„Geruchlich das Aufregendste jetzt: der Duft des modernden Laubs überall. Unmöglich, ihn zu beschreiben. Es ist was Grottenhaft-Schimmliges drin, das an schneckenschleimglänzende Gruftwände gemahnt; doch auch was Eisig-Gepfeffertes, das man schmecken kann, als hätte man in einen nebelgedünsteten Steinpilz gebissen. Bitter, herb, würzig, streng – all das trifft es und trifft es doch nicht. Ich habe die halbe Nacht nach der richtigen Bezeichnung gesucht; doch erst vorhin, an den Wildschweinsuhlen am See, fiel sie mir ein. Irdisch. Irdisch muß dieser Duft heißen.“ (Wolfdietrich Schnurre, Vorwinterliches Diarium)

Ich habe im Dezember nicht viel Zeit gehabt und bin kaum zum Lesen gekommen, nur abends noch schnell ein paar Zeilen vorm Einschlafen, mehr war nicht drin. Und wenn man immer nur ein paar Zeilen liest, dann geht es mit der Handlung in den Büchern eh nicht voran, weswegen es mich auch nicht weiter störte, dass ich in zwei Büchern las, mal aus dem einen, mal aus dem anderen, wie sie gerade auf dem Nachtisch lagen, ganz gleich. Beide Autoren nur ein Geburtsjahr auseinander, beide an der Ostfront gewesen, beide Nazigegner. Der eine, Wolfgang Borchert, dessen Werkausgabe da lag, überlebt Krieg und Terror nur zwei Jahre und schreibt in diesen zwei Jahren fieberhaft (im wahrsten Sinne des Wortes) sein schmales, furchterregend ernsthaftes Gesamtwerk, der andere, Wolfdietrich Schnurre, dessen angeblich heiterster Band „Es ist wie mit dem Glück“ da gleichfalls lag, überlebt bis 1989 und wird als humorvoller und feinsinniger Erzähler bekannt. Der eine zählt bei der Wikipedia zur Trümmerliteratur, der andere zur Nachkriegsliteratur. Wenn man beide durcheinander liest, dann merkt man die gemeinsamen Wurzeln ihres Stils, dann klingt bei beiden Literatur aus den Zwanzigern herauf, dann fällt einem auch auf, dass beide zwischendurch die Natur mit einer Innigkeit schildern, wie es heute wohl keiner mehr tut.

Und wenn man beide durcheinander liest, dann sieht man die beiden beschriebenen Städte seltsam plastisch vor sich, Berlin und Hamburg, sieht sie in den Dreißigern und Vierzigern, grau, zerschossen, arm und ruiniert. Sieht heruntergekommene Hinterhöfe in Berlin, feuchte Wohnlöcher und kaputte Scheiben und man sieht das neblige Elbufer bei Sankt Pauli und weiter oben die Straßenlaternen in der Nähe der Reeperbahn. Man hört Straßenverkäufer in Berlin Waren anpreisen, man hört die nächtlichen Sirenen der Dampfer an den Landungsbrücken, die Wolfgang Borchert „die Saurierschreie der Schiffe im Strom“ nennt. Das ist so eine Formulierung, da kann man das Buch gut weglegen und das ein wenig im Hirn nachklingeln lassen, während man einschläft. Die Saurierschreie der Schiffe im Strom, und während man das im Halbschlaf murmelt, tutet es tatsächlich von der Elbe, da läuft es dann eiskalt den Rücken runter. Man liest und man sieht die Menschen in den grauen Mänteln in den Straßen, Hungergesichter, marschierende SA, zerbombte Häuser, Gefallene, später Besatzungsmächte. Man liest bei beiden die Erinnerungen an den unfassbaren Horror in Russland, bei Borchert noch alles beherrschend, wild und dämonisch, bei Schnurre nur noch in Anklängen, in Erinnerungsfetzen, als Hintergrund. Schnurre konnte später dann als Humorist bezeichnet werden, und man kann seine Geschichten auch daraufhin lesen, auf die Pointen, auf die kauzigen Figuren, auf das eher pittoreske Elend hin, doch, das geht. Wenn man aber Borchert parallel liest, nimmt man die Moll-Töne bei Schnurre plötzlich viel stärker war, wird das Bild der Stadt Berlin plötzlich nennenswert grauer, tiefer und schmerzhafter. Als würde man mit einer dieser Foto-Apps den letzten Rest Farbe aus dem Bild herausdrehen, die Körnung erhöhen, den Kontrast pushen und etwas Helligkeit nehmen. Man liest bei Schnurre die Stimmung von 33, bei Borchert die von 45 und dann merkt man, wie das passt.

Wenn man zu Borchert Schnurre parallel liest – nein, dann kann man sich dennoch nicht vorstellen, was aus ihm geworden wäre, wenn er länger Zeit gehabt hätte. Wie er wohl zum Frieden gefunden hätte. Nur bei den Naturschilderungen merkt man vielleicht ganz kurz, nur ein, zwei Zeilen lang, was ihm im Frieden noch möglich gewesen wäre, bei den Liebesgeschichten ahnt man es vielleicht auch, wie sie später geendet hätten, wenn sie nicht im und durch den Krieg geendet hätten. Borchert hat das Theaterstück „Draußen vor der Tür“ in nur acht Tagen geschrieben, das ist eine brennende Intensität, die man auch den Geschichten anmerkt, er hatte einfach keine Zeit, er hat geschrieben und geschrieben, mit der Hand, immer weiter, in Heften und auf Zeitungsrändern, wenn kein anderes Papier da war, in fliegender, fiebernder Eile. Er hat nach dem Krieg erst gemerkt, wie gut er Prosa schreiben konnte, er dachte zuerst, er sei Lyriker, beruflich hielt er sich lange Zeit für einen Schauspieler. Als die Geschichtentexte dann endlich kamen, da war das Aufschreiben schon kaum noch zu schaffen.

Gar nicht weit von hier ist das Borchert-Denkmal an der Alster, mit dem berühmten Satz „Wir sind die Generation ohne Bindung und ohne Tiefe, unsere Tiefe ist Abgrund“. Und wenn man sein Werk liest und dann den Schnurre liest, dann hart man den ganz leisen Gedanken, was für ein unfassbares Wunder es ist, dass nach 45 überhaupt noch etwas weiterging. Dass unsere Großeltern und Eltern überhaupt weitergemacht haben, dass das alles bis zu uns und unseren Kindern geführt hat und wohl noch darüber hinaus führen wird. Dass der Mensch einfach immer weitermacht. Die Männer auf den Familienfeiern meiner Kindheit, die waren alle in Russland oder an anderen Fronten. Sie oder zumindest ihre Väter, ihre Brüder. Das ist doch eigentlich gar nicht recht vorstellbar, nicht wahr. Und gerade deswegen muss man es sich doch ab und zu wieder vorstellen.

Zwei große Autoren, das Wiederlesen lohnt unbedingt.

Borcherts Gesamtwerk bei Amazon

Schnurres „Es ist wie mit dem Glück: Erzählungen“ bei Amazon

Fortschritt

„Papa, hörst Du jetzt endlich mal auf zu singen? Ich will den Regen am Fenster hören!“

Der Geschmack von Sohn II entwickelt sich also gesund, altersgruppengerecht und nicht ohne Sinn für Kunst.

December 31, 2012

Mein Jahreshoroskop für Journalisten – jetzt komplett

Mittlerweile sind alle Texte erschienen, bitte hier entlang.

December 30, 2012

The same procedure

In nun schon alter Tradition erscheint hier auch zu diesem Silvester wieder ein bemerkenswertes und schon als historisch zu bezeichnendes Bilddokument, das an einen Silvester-Abend in besonderer norddeutscher Ausgelassenheit erinnert. Deutlich erkennt man die sogenannte Hanseaten-Ekstase in meinem Blick. Denn man muss gerade die süddeutschen und rheinländischen Leser gelegentlich daran erinnern: wir hier oben, wir sind gar nicht so. Wir können auch anders.

Wir wünschen einen guten Rutsch und ein wundervolles Jahr 2013! Bewahren Sie Haltung!

Bis nächstes Jahr.

Jahresendablage

Ich pflege zum Jahreswechsel noch einmal aufzuräumen, das fühlt sich gut an und sieht nett aus. Da ich außer Büchern gar nicht viel Zeug irgendeiner Art besitze, ist das auch recht einfach. Alles Zeug, das sich in dieser Wohnung findet, gehört in der Regel den Söhnen oder der Herzdame, ich habe nur ein paar technische Geräte und Kleidung und sammele sonst nichts. Deswegen ist die Aufräumaktion auch denkbar einfach, eine simple, überall anzuwendende Methode. Sie klappt im Büro und auch an meinem Arbeitsplatz zuhause, ich kann das nach vielen Jahren Übung sehr empfehlen.

Einfach entschlossen an den Schreibtisch treten und alles wegwerfen, was nicht Hardware ist. Fertig.

Ich habe in all den Jahren noch nie, wirklich noch nie auch nur eines dieser Papierchen vermisst, die hier wochenlang herumlagen, weil sie irgendwann einmal hätten interessant oder wichtig werden können.

So.

Aufgeräumt.

(Bevor Sie das jetzt nachmachen – stellen Sie vielleicht doch lieber sicher, dass sich Ihre Partnerin oder Ihr Partner um die Steuer und die ganzen Belege kümmert, so wie hier die Herzdame.)

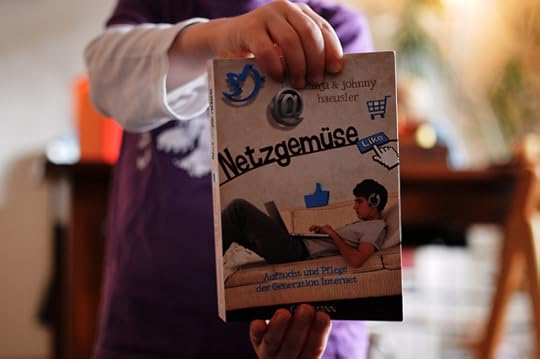

Gelesen: Netzgemüse von Tanja & Johnny Haeusler

Ich schließe mich den zahlreichen Lobeshymnen an, die man bereits in zahlreichen Blogs lesen kann: dieses Buch der Haeuslers ist großartig. Es ist durch und durch sinnvoll, vernünftig, angemessen und empfehlenswert. Wer Kinder hat und, haha, Internet, der sollte es kennen. Man sollte es zahlreich verschenken, auch wenn Weihnachten gerade vorbei ist, verleihen und meinetwegen auch in Fußgängerzonen daraus predigen.

Denn es macht Lust auf das Internet als Bestandteil des Heranwachsens, als Teil der Kindheit und Jugend und als Teil der Erziehung. Es ist weder unkritisch noch allzu euphorisch, es schildert realistisch typische Probleme, wenn Kinder online spielen und es beschreibt auch die teils heiklen Aufgaben, vor die Erwachsene dabei gestellt werden. Und es bringt einen selbst dann auf Ideen und weiterführende Gedanken, wenn man sich online ein wenig auskennt. Es nennt klare Chancen und ganz neue Entwicklungsmöglichkeiten, es zeigt auf, was mit dem Internet besser werden kann. Unsere Jungs sind noch ziemlich klein, aber ich denke, die Entwicklungen zeichnen sich so ab, wie im Buch beschrieben.

Mir ist beim Lesen noch einmal klargeworden, dass auch auf mich noch Themen zukommen, mit denen ich vor den Kindern gar nicht gerechnet habe und zu denen ich überhaupt keine Lust habe. Etwa der ganze Game-Bereich, für mich ein Reich endloser Langeweile. Spiele haben mich am Computer nie interessiert, ich würde mir eher ein Fußballspiel ansehen als ein Spiel am Rechner, und das will wirklich etwas heißen. Aber es wird sich nicht vermeiden lassen und ich muss mir da noch die passende Einstellung suchen, schlichte Ignoranz reicht da bald nicht mehr aus. Bei den Kleinkind- oder Vorschul-Apps auf dem iPad komme ich noch leicht mit, weil sie so einen geringen Umfang haben, sobald es um so etwas wie Minecraft gehen wird, sieht das aber sicher ganz anders aus. Das wird spannend, auch für mich.

Ich merke aber schon jetzt, welche Folgen es hat, dass die Kinder in einem sehr online-affinen Haushalt aufwachsen. Teils wirklich überraschende Folgen. Ich kann zum Beispiel, wenn ich keine Lust habe, Sohn I ein bestimmtes Spielzeugauto zu kaufen, das er sehr dringend haben möchte, nicht mehr einfach sagen „Das ist bei Karstadt ausverkauft“, wie es noch meine Eltern sagen konnten. Denn er antwortet ohne lange nachzudenken: „Dann kauf es doch online“. Er weiß, dass es online prinzipiell alles jederzeit gibt. Wenn er im Wohnzimmer Handstand übt, lässt er sich die Übung von mir erklären, er fragt aber auch, ob es dazu nicht einen Film bei Youtube gibt – und den gibt es natürlich. Er guckt sich das an, was Kunstturner vormachen und klickt weiter zu anderen Übungen, er sieht sich Radschlagen und Stufenbarren an und lernt und lernt. Geht aufs Sofa und übt.

Wenn ich anfange, mich für Klassik zu interessieren, dann sitzt er auf meinem Schoß und guckt mit mir gemeinsam Anna Netrebko zu oder er bemerkt nur im Vorbeigehen, nach einem Blick auf mein Notebook: „Oh, Elina Garanca, immer schön“. Nicht weil er ein besonders begabtes Kind wäre, sondern weil ich meinen Interessen jetzt mit Text, Bild, Film und Sound nachgehe und dadurch vieles nicht mehr vor Kindern verschlossen ist. Sie können zusehen, zuhören und sich auch begeistern oder eben nicht. Ich kann natürlich den Inhalt einer Oper mal eben nachlesen und sie nicht – aber Sohn I kann sich besser als ich den Weg zu einem bestimmten Clip mit einer Arie merken, wenn sie ihn denn interessiert hat. Das ist wie beim Memory, sein Gedächtnis ist fitter als meins.

Es ist absehbar, dass Sohn I bald lesen und schreiben kann und er wird sehr schnell merken, dass das ganze Faktenwissen der Welt für ihn verfügbar ist. Ich finde das ungeheuer spannend, wie diese Generation die Welt entdecken wird und das Buch macht Lust darauf, sich das ganz genau anzusehen und als Elternteil zu unterstützen. Mit einer positiven Grundhaltung.

Darüber wird dann wohl auch hier noch einiges zu schreiben sein.

Das Buch bei Amazon [image error]

December 29, 2012

Silvester. Ganz einfach.

Es gab gerade wieder eine Studie über die geringe Geburtenrate in Deutschland. Sie steigt einfach nicht, sie sinkt eher. Man streitet sich über die Gründe, Theorien werden verbissen verteidigt. So weit so langweilig, das wiederholt sich genauso spätestens alle halbe Jahr.

Gleichzeitig jammern aber viele meiner Bekannten über Silvester. Die Menschen wissen nicht, was sie da tun sollen, wie sie bloß feiern sollen. Sie wissen nicht mit wem und wo sie feiern sollen, was sie dabei essen sollen und was man überhaupt machen soll. Silvester ist ein einziges Problem, ein Desaster, eine Belastung. Es sind junge Menschen dabei, die nicht auf die einfachste Lösung kommen, die doch so leicht zu erreichen ist. Daher fühle ich mich verpflichtet, Ihnen zuzurufen, was sowohl das Silvesterproblem löst als auch dem Land hilft – kriegt einfach Kinder.

Wer kleine Kinder hat, kennt keine Silvestersorgen mehr. Mit kleinen Kindern hat man chronischen Schlafmangel und kann sich nur mühsam bis 12 Uhr nachts wachhalten. Man kann auch nicht ausgehen, weil auf 100 ausgehwillige Paare an Silvester nur 1 verfügbarer Babysitter kommt. Höchstens. Man trifft also bestenfalls andere Eltern, und zwar zuhause. Wo sonst! Wo soll man auch hin, mit den Kindern. Man isst kinderkompatibles Essen, man sieht etwas fern. Man setzt den Kindern lustige Partyhüte auf und macht ein Foto. Man wartet dahindämmernd auf den Jahreswechsel, stößt an und fällt direkt danach ins eigene Bett. Silvester mit kleinen Kindern ist simpel, bequem und entspannt. Wenn Sie im richtigen Alter sind und einen halbwegs brauchbaren Partner haben – bis zum Jahreswechsel 2013/2014 können Sie das noch schaffen. Es ist so einfach. Pflanzen Sie sich fort und sie haben etwa zehn Jahre Ruhe vor Silvester. Garantiert.

Verbreiten Sie die Nachricht. Der Geburtenboom 2013 sollte mit der Erkenntnis doch wohl drin sein?

(Dieser Text erschien als Kolumne in den Lübecker Nachrichten und in der Ostsee-Zeitung)

Maximilian Buddenbohm's Blog

- Maximilian Buddenbohm's profile

- 2 followers