Wu Ming 4's Blog, page 108

December 22, 2013

News dalla Terra di Mezzo: parabole, corsi, murales e la desolazione di Smaug

1. Tolkien in Sicilia

Le due presentazioni siciliane di Difendere la Terra di Mezzo sono state entrambe animate e piuttosto originali. A quella ospitata dal comitato No Muos di Niscemi è seguita una visita presso il perimetro della base U.S.Navy che sorge poco fuori dal paese. Lo scenario è surreale: in mezzo al paesaggio di una riserva naturale si trova la base militare americana, le cui recinzioni cingono un altopiano irto di 42 antenne radio, alte come la torre degli Asinelli di Bologna (o piuttosto come la torre di Barad-dûr). Al centro di una seconda linea recintata, svettano i tre “gambi” sui quali dovranno essere issate le tre gigantesche parabole satellitari che integreranno il Mobile User Objective System (Muos).

Ancora una volta ci si trova in presenza di una lotta paradigmatica: la popolazione locale si batte contro lo scempio del territorio, in questo caso contro la sua militarizzazione, e in difesa della propria salute. Di fronte all’arbitrio assoluto che salta letteralmente agli occhi quando si attraversano quelle lande, vengono alla mente, per contrasto, concetti come autodeterminazione, partecipazione, comunità.  E viene da pensare alla gente che deve vivere e crescere i propri figli sotto quel “cappello” di onde radio.

E viene da pensare alla gente che deve vivere e crescere i propri figli sotto quel “cappello” di onde radio.

Inevitabile pensare anche alla Val di Susa, sul confine opposto dello Stivale, e al refrain di accuse sempre uguali con cui i sedicenti cultori del progresso misurato in P.I.L. e metricubi di cemento denigrano i difensori delle tante terre di mezzo: N.I.M.B.Y., conservatori, reazionari… e poi “violenti”, “terroristi”, ecc. E giù con le denunce, le perquisizioni, la criminalizzazione dell’esercizio attivo della cittadinanza. E ci si rende conto che non è affatto casuale ritrovarsi lì a parlare delle storie di Tolkien, nelle quali si stigmatizza il progressismo tecnocratico e tecnolatra che sfocia nel “sarumanesimo”.

Il caso vuole (ma in verità non è un caso…) che lo street artist Blu, autore del murale sulla parete dell’XM24 a Bologna (raccontato da WM4 ad aprile scorso), nel quale ha utilizzato l’immaginario tolkieniano per illustrare una parte della storia dei conflitti bolognesi, abbia regalato alla lotta dei niscemesi contro il Muos alcune opere murali a tema. Trovarsele davanti, durante una promenade serale sul belvedere di Niscemi, dopo la presentazione di Difendere la Terra di Mezzo, è stato un po’ come chiudere un cerchio.

Anche la presentazione presso Officina Rebelde a Catania ha riservato piacevoli sorprese. L’incontro è durato oltre due ore, con domande e interventi che confermano ancora una volta la voglia di parlare seriamente e con cognizione di causa di un autore tanto visibile quanto maltrattato. WM4 è rimasto in debito di una risposta sul parallelismo tra lo schema del Silmarillion e il Pentateuco. Vedrà di porvi rimedio in qualche modo, nei limiti delle sue possibilità. Un grosso ringraziamento va fatto ai compagni e alle compagne di Officina Rebelde per avere reso possibile tutto questo. Un comune amico messicano direbbe: seguimos en combate.

Clicca per ingrandire.

2. Tre corsi su Tolkien

Tra inverno e primavera 2014, in tre città italiane, si terranno corsi su Tolkien che si potrebbero considerare “cugini”. Uno dei quali, be’, si sa… è made in Wu Ming.

Il primo è quello organizzato presso l’Istituto Filosofico di Studi Tomistici di Modena dall’8 gennaio al 12 febbraio 2014, e ha il vantaggio di essere accessibile anche in streaming.

Il secondo è quello di WM4, all’interno del progetto Wu Ming Lab presso il Laboratorio 41, e si terrà a Bologna nelle quattro domeniche di marzo.

Il terzo è quello a cura dell’Associazione Romana Studi Tolkieniani, che si terrà presso il Vigamus (museo del videogioco), a Roma in aprile.

Tutti i dettagli si trovano QUI.

3. La desolante desolazione di Smaug

[WM4 ha ricevuto alcune richieste affinché qui su Giap esprima un parere sul secondo film tratto da Lo Hobbit. Ecco dunque di seguito, in una versione più organica, i suoi commenti apparsi su un thread nel sito dell'ARST, a proposito del film di Peter Jackson.]

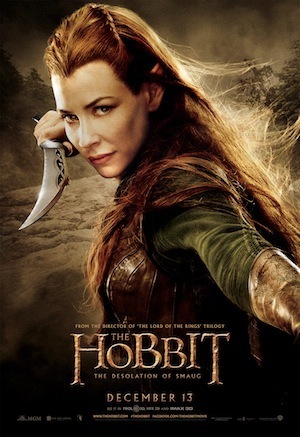

Lasciando da parte qualunque pretesa purista e ragionando su questo secondo film come fosse un prodotto nuovo, solo lontanamente ispirato a Lo Hobbit di J.R.R.Tolkien, restano alcuni problemi su cui non è possibile sorvolare. Il fatto è che cambiando la trama, cambiano anche le dinamiche tra i personaggi e il loro carattere. Al centro di questo film c’è dunque il confronto tra Thorin e Smaug, presentato come un’antica faida che deve trovare la sua resa dei conti. La quale però va a sovrapporsi all’antica faida presentataci nel primo film: quella tra Thorin e (il redivivo) Azog. Per questo diventa necessario far mollare la presa a Azog, sviandolo su Gandalf, cioè sulla seconda sottotrama. E però non si poteva interrompere la caccia ai nani, l’invenzione jacksoniana che è uno dei motori della vicenda fin dal primo film. Quindi il posto di Azog ha dovuto essere preso da qualcun altro. Ed ecco spuntare dal nulla il figlio Bolg. Quella che nel primo film avevamo immaginato essere una reductio ad unum di due personaggi, in realtà era soltanto un’entrata in scena dilazionata. Ma essendo Thorin impegnato con Smaug, Bolg è dovuto diventare piuttosto l’avversario di qualcun altro, cioè delle new entries Legolas e Tauriel. L’elfa marziale e bonazza con le labbra turgide, eccitante in quanto micidiale, secondo i cliché laracroftiani e tarantiniani, è un personaggio femminile la cui unica funzione, al momento, è flirtare con il più belloccio dei nani. Qui casca l’asino: se Jackson non si è fatto problemi a sovvertire la storia tolkieniana, allora era lecito aspettarsi l’inserimento di un personaggio femminile un poco più pregnante e sensato. Le opportunità non mancavano di certo.

Insomma, la foga di infarcire la storia ha prodotto una reazione a catena che Jackson è riuscito a gestire solo perché, con grande mestiere, ha implementato al massimo la spettacolarità dell’action movie e del videogame ammazzatutto, spalmandola su tutto il film e tenendo alta l’adrenalina.

Resta il fatto che nel troncone di trama principale, Bilbo e Thorin si rubano la scena a vicenda, perché non si capisce chi dei due deve vedersela col drago. Nel tunnel sotto la montagna entra prima Bilbo da solo; poi lo raggiunge Thorin; infine entrano anche gli altri nani. E lì comincia un duello con il drago (precisamente ciò che Tolkien aveva evitato e c’era un motivo…) nel quale Thorin giganteggia su Bilbo, finché Smaug, che ha bell’e sgamato Bilbo e riconosciuto Thorin, smette di combattere entrambi, e di punto in bianco decide di andare a distruggere Pontelagolungo. Fine del secondo episodio.

Insomma, la foga di infarcire la storia ha prodotto una reazione a catena che Jackson è riuscito a gestire solo perché, con grande mestiere, ha implementato al massimo la spettacolarità dell’action movie e del videogame ammazzatutto, spalmandola su tutto il film e tenendo alta l’adrenalina.

Resta il fatto che nel troncone di trama principale, Bilbo e Thorin si rubano la scena a vicenda, perché non si capisce chi dei due deve vedersela col drago. Nel tunnel sotto la montagna entra prima Bilbo da solo; poi lo raggiunge Thorin; infine entrano anche gli altri nani. E lì comincia un duello con il drago (precisamente ciò che Tolkien aveva evitato e c’era un motivo…) nel quale Thorin giganteggia su Bilbo, finché Smaug, che ha bell’e sgamato Bilbo e riconosciuto Thorin, smette di combattere entrambi, e di punto in bianco decide di andare a distruggere Pontelagolungo. Fine del secondo episodio.

L’impressione generale è che Jackson abbia voluto la botte piena e la moglie ubriaca (absit iniuria per Fren Walsh, che è parte in causa): stravolgere la trama a proprio piacimento, ma cercando comunque di timbrare i cartellini giusti per mandarla a parare dove aveva voluto Tolkien. Il problema di fondo sembra essere la sfiducia di Jackson (e di Boyens, Walsh, Del Toro) nel fatto che il testo di Tolkien contenesse già in potenza gli elementi necessari a farne un film che forse non sarebbe stato altrettanto spettacolare della precedente trilogia, ma avrebbe potuto essere “diverso” e non meno bello. Jackson ha voluto le montagne russe e il videogame 3D addirittura più che nel Signore degli Anelli e quindi ha trasformato la storia a tale scopo. Ma il risultato è sconclusionato. La seconda parte del film ha troppe incoerenze logiche. Se alla fine il drago andava affrontato dentro casa sua, a cosa serviva portarsi dietro uno “scassinatore”? E perché lo scassinatore invisibile a un certo punto si toglie l’anello e si rende visibile? Vengono a cadere proprio i caposaldi della storia…

La cosa che senza dubbio Jackson è invece riuscito a fare è il collegamento tra questo prequel e la storia già narrata nel Signore degli Anelli. L’Anello non è già un personaggio principale, ma comincia ad avere una sua personalità e i suoi influssi su Bilbo. Le intenzioni e i moventi iniziali di Gandalf sono ben spiegati attraverso il flash-back a Brea. Già vengono messi in gioco Sauron e i Nazgul (questi ultimi in maniera incongrua, che un purista potrebbe contestare: gli Spettri dell’Anello non sono fantasmi, nel senso di spiriti dei morti, ma vabbé…). E bisogna aggiungere che finalmente è resa l’ambiguità degli Elfi attraverso il personaggio di re Thranduil (anche se resta completamente inspiegato perché a un certo punto il suo faccino efebico venga momentaneamente scarnificato… bah!): almeno gli Elfi non sono così buoni come apparivano nella precedente trilogia. Migliore attore, migliore faccia, perfettamente congrua al make-up: Ken Scott, nel ruolo di Balin. Il momento in cui piange di commozione, rientrando a Erebor è magistrale. Ottimo anche Martin Freeman, che riesce a preservare il suo talento comico anche quando la storia ha ormai virato sull’epico-eroico. E poi il grande Stephen Fry, impagabile benché purtroppo sottoutilizzato; la resa del governatore di Pontelagolungo come un ricco e decadente “elisabettiano” è un tocco di grazia. Infine potrebbe apparire un po’ forzata l’ostentazione di abitanti scuri di pelle, di origine afro e Maori, a Pontelagolungo. Ma è la licenza del regista che giustamente immagina e rappresenta l’umanità meticcia di oggi, con un’iniezione del suo paese natale. Why not?

La recensione (stroncatura) più dettagliata che mi sento di condividere è QUESTA.

4. Difendere la Terra di Mezzo: recensioni online

Tra le recensioni del saggio di WM4 comparse in rete, peschiamo questa firmata da Ivan Cavini, il più talentuoso illustratore tolkieniano italiano.

Ed eccone altre:

Terra di Mezzo; il lettore digitale; la spelonca del libro

5. Una curiosità

A proposito di murales… In Piazza Verdi a Bologna, nel cuore della zona universitaria, da qualche tempo campeggiano su un muro alcuni Ent piuttosto incazzati. Come dire: per ogni cerchio che si chiude ce ne sono altri che si aprono… Al prossimo bollettino dalla Terra di Mezzo!

The post News dalla Terra di Mezzo: parabole, corsi, murales e la desolazione di Smaug appeared first on Giap.

December 20, 2013

#ZittiMai! Solidarietà a Mauro Vanetti (e un po’ di link su quel che accade a #Pavia)

Mauro Vanetti

[Chi bazzica queste lande si è imbattuto tante volte in Mauro Vanetti. Oltre a essere uno dei commentatori di Giap - e guest blogger - più acuti e apprezzati, è stato anche il curatore dell'antologia Tifiamo Asteroide. Mauro è un informatico e un attivista politico. Nella sua città, Pavia, è tra i protagonisti di una multiforme battaglia contro le mafie e il business legale del gioco d'azzardo, nonché tra i promotori di Senza Slot e co-autore del recentissimo libro Vivere senza slot. Storie sul gioco d'azzardo tra ossessione e resistenza (nuovadimensione, 2013).

A monte di tutto questo, Mauro è un militante comunista, membro del PRC e della Tendenza Marxista Internazionale, che in Italia si raggruppa intorno al giornale Falcemartello.

E' proprio dal sito di Falcemartello che riprendiamo la seguente chiamata alla solidarietà, perché Mauro sta subendo un attacco e bisogna aiutarlo a difendersi e contrattaccare, al di sopra delle differenze, delle diverse appartenenze e dei tribalismi delle tante sinistre.

A noialtri, poi, usare Giap per difendere un giapster sembra il minimo.

N.B. In generale, a Pavia c'è un clima pesante. Emblematico , autore del libro Sprofondo Nord (2011). Non solo Giovannetti ha subito un fuoco di fila di querele: ha avuto anche la casa incendiata, e nel rogo è andato distrutto il magazzino della sua piccola casa editrice, Effigie.]

Volantinaggio lunedì 7 gennaio 2014 alle ore 9 davanti al Tribunale di Pavia, in occasione della prossima udienza

Fare politica a Pavia dalla parte dei lavoratori

Mauro Vanetti, un nostro compagno di Pavia, ha subito un attacco giudiziario da parte di Pietro Trivi (NCD), un esponente del centrodestra al governo della città. Pavia è una città lombarda a forte penetrazione mafiosa, dove la deindustrializzazione continua (ultimo caso, la annunciata chiusura dello stabilimento Merck, che dà lavoro complessivamente a circa 400 persone) ha lasciato spazio a un capitalismo parassitario e speculativo (palazzinari, gioco d’azzardo, corruzione). L’università e gli ospedali sono i centri di potere più importanti e non è casuale se proprio il direttore sanitario dell’ASL, Carlo Chiriaco, è stato al centro di un grande scandalo ‘ndrangheta nel 2010 che ha coinvolto (con intercettazioni, imputazioni e arresti) anche esponenti del PdL, della Lega Nord e di una locale lista di centro. Tra le persone intercettate mentre si trovava in automobile con Carlo Chiriaco durante la campagna elettorale figura per l’appunto Pietro Trivi.

Sulla questione della mafia e della corruzione i nostri compagni pavesi sono sempre stati molto vigili intervenendo con azioni di denuncia politica e anche contribuendo in modo decisivo ad organizzare manifestazioni pubbliche di protesta. Sono intervenuti anche nelle maggiori vertenze sociali legate al lavoro (Elnagh, Merck) e alla casa (sfratti, Green Campus, Punta Est), oltre che nel contrasto alle violenze dei neofascisti locali, legati in vari modi alla destra ufficiale.

Con queste attività militanti i compagni si sono fatti molti nemici tra i potenti di Pavia. L’attacco a Mauro è essenzialmente un attacco contro tutti noi e contro quello che abbiamo fatto in questa città a partire dagli anni Novanta.

Ritorsioni politiche del centrodestra contro gli attivisti antimafia?

Il 12 ottobre 2011 due esponenti molto in vista del PdL di Pavia, l’avvocato penalista Pietro Trivi [a destra nella foto], assessore al Commercio del Comune di Pavia, e Carlo Chiriaco [a sinistra nella foto], ex direttore dell’ASL, vengono assolti in primo grado dall’accusa di corruzione elettorale aggravata. Secondo il giudice, la consegna di denaro da parte di Chiriaco e Trivi al sindacalista della UIL Galeppi durante la campagna elettorale non configurano un reato. Immediatamente parte una campagna politica da parte del centrodestra pavese volta ad affermare che chi aveva sostenuto che ci fossero infiltrazioni mafiose nella politica di Pavia doveva “chiedere scusa”. «Ora qualcuno dovrà chiedere scusa» dice il sindaco Alessandro Cattaneo a “la Provincia Pavese” del 13 ottobre 2011. Due settimane dopo, Pietro Trivi querela esponenti di diversi partiti avversari che vanno dal PD a Rifondazione Comunista passando per il Movimento 5 Stelle.

(Eppure le infiltrazioni mafiose nella politica di Pavia ci dovevano ben essere se nel dicembre 2012 Carlo Chiriaco viene condannato in primo grado a 13 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. Tra le accuse: «costituisce elemento di raccordo tra alti esponenti della ‘ndrangheta lombarda e alcuni esponenti politici; favorisce gli interessi economici della ‘ndrangheta garantendo appalti pubblici [...]; procura voti della ‘ndrangheta a favore di candidati in occasione di competizioni elettorali comunali e regionali»!)

Mauro Vanetti, classe 1979, militante comunista da quasi vent’anni molto conosciuto in città, attivista antimafia e antislot, riceve una querela per diffamazione. Questa querela ha lo scopo di mettere il bavaglio a un oppositore politico: se Vanetti venisse condannato saremmo di fronte a un precedente inquietante sia per le libertà digitali nel nostro Paese sia per la libertà di critica politica.

Un attacco ai diritti democratici digitali

Le frasi incriminate sono due commenti che secondo Trivi sono apparsi su Facebook. Trivi non ha prodotto nessuna prova dell’esistenza di questi commenti, si è limitato a stampare degli screenshot, cioè a riprodurre con una stampante le immagini che sostiene essere apparse sul suo computer. Non c’è stata nessuna indagine per verificare che quei commenti siano effettivamente comparsi su Facebook (provate a cercarli: sono introvabili) né che a scriverli sia stato Mauro Vanetti. Non sono stati forniti URL, log, sorgenti HTML della pagina web, indirizzi IP, niente di tutto ciò che normalmente gli inquirenti allegano a un processo di questo tipo e che è richiesto dalla giurisprudenza per condannare qualcuno per ciò che scrive sul Web.

Nel corso delle udienze Pietro Trivi ha cominciato a produrre un grande numero di screenshot: vi compaiono altri commenti su Facebook attribuiti a Mauro Vanetti, pagine del suo sito con articoli e lettere sulla questione della ‘ndrangheta a Pavia, foto del profilo ecc. Che cosa significa questo “pedinamento virtuale”, questa schedatura delle opinioni politiche di Vanetti, che peraltro non sono mai state nascoste, visto che ha scritto molti articoli su riviste e siti di sinistra e ha addirittura pubblicato un libro contro il gioco d’azzardo a Pavia?

Un attacco al diritto di critica contro il sistema mafioso

D’altronde, anche il contenuto dei presunti commenti non diffama Pietro Trivi!

Il primo commento recita: «Uno dopo l’altro, tutti i politici pavesi che se la intendono con la mafia la stanno facendo franca. Non saranno i giudici a levarceli dai piedi, dovremo pensarci noi». Nello screenshot non compare il nome di Pietro Trivi né di nessun altro politico. L’autore del commento (che secondo Trivi è Mauro Vanetti) si limita ad affermare che esistono a Pavia dei politici che se la intendono con la mafia, e che la stanno facendo franca. Più sotto l’autore del commento chiarisce: «non penso che la mafia sarà mai sconfitta in tribunale se non viene prima sconfitta nella società, semplicemente perché gran parte di ciò che fa la mafia non è tecnicamente illegale». È forse questa opinione politica che è stata portata in tribunale?

Il secondo commento è una battuta in un lungo scambio di commenti: «Mi diverte sempre quando qua sopra interviene un picciotto». Che il “picciotto” in questione sia Pietro Trivi lo ha dedotto… Pietro Trivi stesso, nella querela. Subito sopra al commento (ammesso che si pensi di poter ricostruire in modo univoco un thread di Facebook, ma non è così visto che i commenti possono essere modificati e rimossi) ci sono altri commenti che non sono di Pietro Trivi. In ogni caso la parola “picciotto” ha un significato vago, letteralmente vuol dire “ragazzo”, talvolta indica le persone che non fanno parte dell’alta gerarchia mafiosa ma di cui si servono le organizzazioni criminali per perseguire i propri interessi.

A Pavia esistono dei politici che se la intendono con la mafia? e a Pavia esistono dei “picciotti”, degli individui compiacenti che sono utilizzati dalla mafia per i propri scopi? Chi osa dirlo, anche senza fare nomi precisi, deve essere portato in tribunale e messo a tacere? Non sarebbe meglio punire semmai chi osa negarlo, dopo che su questo argomento si sono scritti fior di libri e sentenze giudiziarie?

Con le querele i potenti mettono un prezzo alle nostre parole

Trivi ha querelato negli stessi giorni anche altre persone con accuse analoghe. Da una di queste persone querelate ha ottenuto 15mila euro. Chi vuole criticare la mafia a Pavia rischia di dover pagare 15mila euro? Le querele dei potenti contro i cittadini che non stanno zitti sono uno strumento per zittirci, sono un sopruso, sono il tentativo di chi ha il potere di sfruttare le proprie conoscenze e la propria influenza per far condannare ingiustamente delle persone comuni.

Con questa campagna vogliamo far crescere la consapevolezza di questo scandalo giudiziario che rischia di svolgersi a Pavia nei prossimi mesi e al tempo stesso chiediamo un aiuto ad amici e compagni: difendiamo Mauro Vanetti da questa persecuzione, difendiamo tutti i pavesi dall’omertà. Raccogliamo fondi per contribuire alle ingenti spese legali, per annullare l’effetto di questo micidiale meccanismo intimidatorio.

Costruiamo una campagna di lotta e solidarietà contro la prepotenza della destra!

Sinistra Classe Rivoluzione – FalceMartello – Pavia

Donazioni di solidarietà:

con PostePay dedicato 4023 6006 5041 3893 intestato a Mauro Stefano Vanetti

con PayPal inviando denaro a mauro.vanetti@email.it con causale “Zitti mai”

Per informazioni dettagliate è possibile contattare direttamente Mauro Vanetti all’indirizzo mauro @ marxist.com o al numero 328-3657696 o su Twitter (@maurovanetti). Questa campagna sarà improntata alla massima trasparenza: vi terremo informati di cosa avviene nel tribunale, vi faremo avere le carte processuali, vi daremo spiegazioni sui retroscena, vi daremo un rendiconto delle donazioni ricevute e del loro utilizzo. Dateci una mano e impariamo insieme come ci si difende da prepotenze come questa.

The post #ZittiMai! Solidarietà a Mauro Vanetti (e un po’ di link su quel che accade a #Pavia) appeared first on Giap.

December 19, 2013

Speciale #PointLenana e #Timira | Narrazioni ibridate tra Limonov e il Corno d’Africa

A meno di un mese dal primo “speciale congiunto” su Timira e Point Lenana, la disponibilità di nuovi materiali già consente (e richiede!) la pubblicazione di un secondo, e prevediamo già un terzo a gennaio.

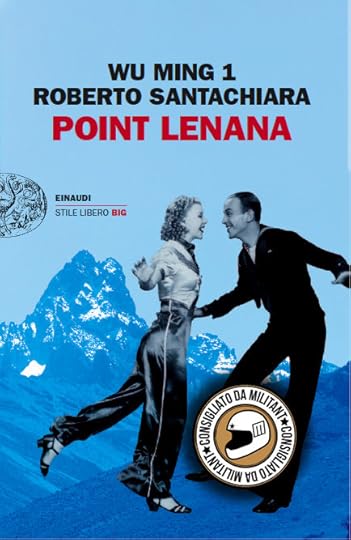

Iniziamo con una bella e puntuale recensione di Point Lenana apparsa sul blog del collettivo Militant.

Consigli per gli acquisti: Point Lenana di Wu Ming 1 e Roberto Santachiara

- Se per Wu Ming 1 la storia narrata in questo libro si allontana dalla sua «zona di comfort», quell’insieme di letture, argomenti, narrazioni e percezioni vicine al mondo culturale che si frequenta, per noi questo libro è lontano anni luce da ogni possibile comfort culturale. Come potrebbe essere altrimenti, visto che si narrano, in una forma particolare che poi indagheremo, la vita e le esperienze di un prigioniero italiano di guerra nell’Africa coloniale, non convintamente fascista ma neanche antifascista, e dopo la guerra palesemente anticomunista nelle funzioni istituzionali che andò a ricoprire? Il tutto, poi, legato da un argomento centrale che attraversa il libro e che edifica il contesto in cui è calata tutta la narrazione: la montagna. Insomma, apparentemente, niente di più distante dai nostri interessi, tanto politici quanto personali. Questa è anche la ragione per cui questa recensione giunge in ritardo, a otto mesi dalla pubblicazione.

Se per Wu Ming 1 la storia narrata in questo libro si allontana dalla sua «zona di comfort», quell’insieme di letture, argomenti, narrazioni e percezioni vicine al mondo culturale che si frequenta, per noi questo libro è lontano anni luce da ogni possibile comfort culturale. Come potrebbe essere altrimenti, visto che si narrano, in una forma particolare che poi indagheremo, la vita e le esperienze di un prigioniero italiano di guerra nell’Africa coloniale, non convintamente fascista ma neanche antifascista, e dopo la guerra palesemente anticomunista nelle funzioni istituzionali che andò a ricoprire? Il tutto, poi, legato da un argomento centrale che attraversa il libro e che edifica il contesto in cui è calata tutta la narrazione: la montagna. Insomma, apparentemente, niente di più distante dai nostri interessi, tanto politici quanto personali. Questa è anche la ragione per cui questa recensione giunge in ritardo, a otto mesi dalla pubblicazione.

Come collettivo politico, l’obiettivo che ci poniamo nel consigliare determinati libri è sempre quello di renderli strumenti utili alla costruzione di un immaginario di classe, la riscoperta – o riproposizione – di una nostra possibile autonomia culturale. E questo libro si inserisce perfettamente in questo filo rosso, contribuisce a costruirlo, ad allacciare punti, andando a scandagliare uno dei più grandi rimossi della storia nazionale italiana, la sua vicenda coloniale. Per meglio dire, una storia non tanto rimossa nel senso di “nascosta”, quanto intossicata da una serie di narrazioni che, nel corso dei decenni, si sono imposte egemonizzando il discorso sulla nostra avventura coloniale. Ma andiamo con ordine.

Il libro si presenta immediatamente come ibrido tra la narrazione romanzata e il saggio storico-biografico. Un vero e proprio «oggetto narrativo non identificato», come lo definisce il collettivo Wu Ming. Ma in questo caso la sperimentazione degli autori è andata molto al di là dei loro precedenti tentativi. Il testo risente, a nostro avviso in maniera determinante, dell’evoluzione del rapporto fra il collettivo di scrittori e il loro blog, Giap! Per dirla altrimenti, e in un senso assolutamente non squalificante ma anzi virtuoso, il testo assomiglia ad un lunghissimo post di Giap! Una ricerca storica documentata mista ad una capacità narrativa attraente, sommata ulteriormente a una verve politica decisiva, contribuiscono alla costruzione di un nuovo genere letterario. Crediamo che tutto questo sia determinato dal lungo e proficuo scambio sociale tra autori e lettori, ma ancor di più fra autori e “giapster”. Non a caso, i post su Giap! costituiscono uno dei nostri riferimenti “metodologici” attraverso i quali cerchiamo di impostare il nostro blog. Proprio perché Wu Ming relaziona i diversi piani linguistici e analitici non sommandoli, ma moltiplicandoli. Sinteticamente, una semplice opera di narrativa avrebbe mancato l’obiettivo della concretezza storica in cui si situa tale vicenda. Allo stesso tempo, un lavoro esclusivamente accademico, un saggio storico, avrebbe privato l’opera sia di un suo reale interesse per un pubblico più vasto, sia di una sua possibilità di superare steccati mentali e ideali. Soprattutto, sarebbe stata molto poco affascinante.

Il libro vorrebbe essere una sorta di opera biografica aperta di Felice Benuzzi, un prigioniero di guerra che fugge dal campo inglese in cui era internato insieme a due suoi amici per scalare il Monte Kenya. Dopo la scalata, Felice e compagni tornano al campo di reclusione e si riconsegnano agli inglesi. La vicenda viene letta come tentativo di rivalutazione della propria condotta morale, politica, umana, dopo vent’anni di fascismo, cercando con un gesto forse disperato di recuperare almeno un proprio orgoglio, una propria personale redenzione rispetto ai troppi silenzi, ai troppi accomodamenti, che lui e tutta la sua generazione avevano dato a Mussolini. Un estremo tentativo di recuperare un minimo di dignità, e allo stesso tempo tornare a vivere da uomini liberi nell’atto di scalare la montagna. In tutto questo, l’impossibilità dichiarata di racchiudere un’intera vicenda umana in definizioni schematiche, precise, definitive. Ogni vita presenta molte sfaccettature, così come ogni episodio storico si presta a diversi piani di lettura. Wu Ming 1 sembra lasciarci questa come riflessione finale: possiamo davvero giudicare in senso univoco quella massa di italiani che tacitamente appoggiarono quel regime così come tacitamente se ne discostarono? E se si, come interpretare quei segnali, molte volte impliciti, di reazione “esistenziale” a un potere politico subìto più che avallato esplicitamente? E se è possibile tracciare queste problematiche in senso storico, come renderle strumento utile per interpretare il presente?

Ma il libro cessa immediatamente di essere una biografia, o “solo” una biografia, sin dal principio. Le vicende umane di Felice si tramutano nelle vicende sociali del suo contesto culturale, e queste evolvono in una sorta di contro storia sociale dell’Italia del ventennio. La biografia di Benuzzi diventa biografia dell’Italia liberale prima e fascista poi. Una biografia non autorizzata, una contro narrazione volta a espellere tutte quelle tossine depositate dalla retorica ufficiale. Compresa la “tossina madre” di tutte le retoriche nazionali sulle vicende italiane del ventennio: la narrazione dell’”italiano brava gente”, del “colonialismo dal volto umano”, del fascismo quale regime “all’acqua di rose” rispetto ai ben più autoritari regimi nazista e comunista. E’ qui che il libro sviluppa tutta la sua forza. Quantomeno, è in questo senso che noi, come collettivo, intravediamo tutto il suo potenziale. Attraverso una costruzione narrativa efficace come abbiamo appena accennato, Wu Ming 1 e Roberto Santachiara ripercorrono il vero volto del colonialismo italiano. Fatto di pulizie etniche, utilizzo massiccio dei gas contro la popolazione civile, campi di concentramento e politiche di sterminio delle popolazioni autoctone, violazioni di ogni diritto o convenzione internazionale, razzismo pervadente tutta l’esperienza coloniale e tutto il regime fascista sin dal suo esordio. In poche parole, l’embrione politico che farà da scuola a tutti i governi reazionari del novecento. Si dirà che cose del genere sono state già ampiamente analizzate da alcuni dei migliori storici che questo paese possa vantare, quali Angelo del Boca o Giorgio Rochat, ma è altrettanto vero che una certa cappa mediatico-culturale ha impedito a tali ricerche di raggiungere qualcosa di diverso della solita nicchia di eruditi o appassionati alla materia. Libri come questo contribuiscono invece alla rimozione di alcuni paletti radicati nel ventre dell’opinione pubblica, quali ad esempio il ruolo italiano nelle missioni militari, visto come costruttore di scuole e portatore di pace. Niente di più falso così come niente di più implicitamente accettato. Una forma ideologica pervasiva e difficilmente scalfibile. Un conto è dire che il fascismo è stato un pessimo regime politico. Un altro è dichiarare, provandola attraverso una mole di documenti, la sostanziale continuità politica e ideologica tra stato liberale, fascismo e Italia post-fascista. Un’operazione infatti sottaciuta anche dal PCI, alfiere di una rottura storica determinata dalla Repubblica nata dalla Resistenza che nei fatti non si produsse, o si produsse solo marginalmente e/o formalmente.

Concludiamo qui le nostre riflessioni. Il testo ci sembra inaugurare un nuovo tipo di ricerca storica. Una ricerca che tenga insieme il momento “evasivo” del narratore a quello “rigoroso” del ricercatore. In questo senso, non possiamo che augurarci nuovi sviluppi in tal senso. Se l’evoluzione del collettivo Wu Ming sarà questa, non possiamo che attendere con interesse il prossimo oggetto narrativo non identificato a firma collettiva.

In calce al post, un commento «pavloviano» ha avviato una discussione interessante. E’ intervenuto anche Wu Ming 1. Proponiamo qui un estratto del suo commento più lungo e denso.

Su Point Lenana, Limonov e altre ibridazioni

Su Point Lenana, Limonov e altre ibridazionidi Wu Ming 1

-

Esatto, il «contesto». Per tutto il libro, la narrazione impietosa del contesto problematizza, decostruisce, a volte contraddice e sempre «mette in tensione» quel che Benuzzi scrive – e non scrive – e quel che ci hanno raccontato la moglie e le figlie.

Questo avviene, mi sembra in tre modalità, in ordine di esplicitazione:

1) Avviene «di default»: descrivere con accuratezza la conquista delle colonie italiane in Nordafrica e in Africa orientale, e la legislazione razzista che ne derivò, serve a ricordare che la presenza di Benuzzi in Libia ed Etiopia fu ineluttabilmente parte della macchina di violenza coloniale, che è violenta sempre, anche nella normalità e in «stato di pace», perché è violento in sé il rapporto coloniale, e ciò prescinde dalla eventuale «buona fede» o «buona volontà» del singolo;

2) Avviene tramite un conflitto strisciante, continuo, abrasivo, tra testimonianze e voce degli autori. Per fare un esempio tra i tanti, Benuzzi parla bene del generale Nasi e ne scrive un obituary ossequioso e commosso, mentre noi dello stesso personaggio abbiamo già elencato – e continueremo a elencare – responsabilità, nefandezze e ipocrisie, anche nel contesto della prigionia in Kenya, proprio quello in cui Benuzzi lo colloca nel finale del suo articolo. Idem per quanto riguarda il mito del Duca d’Aosta.

3) Avviene tramite un conflitto diretto ed esplicito tra testimonianze e voce degli autori. L’esempio più eclatante è alle pagine 296-297: Stefania Benuzzi dice che Felice (almeno quando era con lei) era disinteressato alla guerra d’Etiopia e che addirittura non andò alla grande adunata sotto Palazzo Venezia del 2 ottobre 1935, e subito dopo noi mettiamo in questione la testimonianza, ed elenchiamo tutti i motivi per cui è logico supporre che invece Felice credesse nell’impresa etiope e fosse presente all’adunata.

E’ proprio tutto questo decostruire e mettere nel contesto, però, che permette di leggere in Fuga sul Kenya e in altri scritti (uno su tutti il racconto autobiografico «Quattro, quattordici o mai») allegorie del superamento di una soglia esistenziale e di un’epoca, racconti di una «iniziazione» oltre il fascismo. Un superamento che, come quello dell’Italia intera, rimase contraddittorio: Benuzzi e tanti come lui avevano un’idea evidentemente molto diversa dalla nostra sui confini tra bambino e acqua sporca. E noi questa contraddittorietà la esploriamo.

Resta che Fuga sul Kenya è un libro che nega, nella sua scrittura e nella storia che racconta, molti degli assunti della mentalità fascista, e a volte lo dice in modo chiaro, come quando Benuzzi critica con un tono nauseato il vitalismo forzoso, il culto dell’«azione concentrata» nel quale, crescendo dentro il regime, era stato indotto a credere.

E badate che da dove partiva Benuzzi – fascismo di confine, uno zio fiduciario dell’Ovra, il ramo austriaco della famiglia massicciamente filonazista – la distanza per arrivare a questo era molto, molto lunga.

Chiaramente, se uno il libro lo legge a cazzo di cane, con un preconcetto sulla scelta del tema e del personaggio, e magari nelle orecchie il giudizio a priori di qualcuno che «ne sa» e gli ha detto che il libro «fa l’apologia di un fascista», tutto questo non può che sfuggirgli.

In Point Lenana, a pagina 38, l’io narrante che mi mette in scena dice:

«Cerco storie che siano scomode anche per me e per chi grosso modo condivide le mie idee. Sarebbe troppo facile raccontare cose scomode solo per gli altri, per chi la pensa diversamente da me. Non varrebbe la pena conoscere, se conoscere non ci mettesse in crisi. Un sapere rassicurante per chi lo coltiva non può nemmeno essere detto un sapere, è solo un girare intorno al non-voler-sapere.»

Mutatis mutandis, mi sembra che questa sia la «molla» di molte narrazioni ibride degli ultimi anni, libri a cavallo tra fiction e non-fiction che, proprio grazie a questa natura ambivalente e cangiante, riescono a esplorare un soggetto, un personaggio, da una molteplicità di angolature che la scelta di un genere più «fisso» non avrebbe forse consentito.

Si tratta di evoluzioni del romanzo, le tecniche utilizzate su materiali di diversa origine e su diverse tipologie di testo sono in fondo tecniche introdotte in letteratura dal grande romanzo realista dell’Ottocento, poi temprate nel fuoco del Novecento: alternanza tra autore «onnisciente», stile indiretto libero e flusso di coscienza; foreshadowing; attacchi in medias res; descrizioni, a volte ottenute con un cut-up, che mescolano diversi tempi dell’azione; storia-nella-storia etc.

Tutto quest’arsenale di tecniche viene usato, in genere, per incursioni fuori dalla «zona di comfort» di cui sopra.

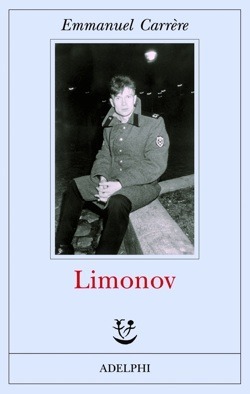

Penso a un libro di cui molto si è parlato nell’ultimo anno, Limonov di Emmanuel Carrère. La narrazione ibridata permette all’autore di condurre un’esplorazione senza precedenti di una figura che presenta forti tratti di sgradevolezza, e con la quale Carrère è in esplicito dissenso sul piano politico: lo scrittore e politico russo Eduard Limonov, il «rossobruno» per eccellenza, fondatore del Partito Nazionalbolscevico, per anni amico e compare del guru di estrema destra Aleksandr Dugin (col quale poi ha rotto). Non solo Limonov è una lettura utilissima per capire la fase eltsiniana e putiniana della restaurazione neocapitalistica in Russia (della «privatizzazione» di tutto il privatizzabile, della depredazione legalizzata delle risorse da parte degli oligarchi etc.), ma è utilissima per capire la mentalità e le condizioni che rendono possibile il cedere alla «tentazione» rossobruna.

Solo che il libro non sarebbe così utile se si limitasse a fare un ritratto negativo di Limonov, se dicesse solo: Limonov è un narcisista che pur di brillare è diventato una merda fascistoide, uno che ha mescolato a cazzo di cane elementi di stalinismo e fascismo in un cocktail ultranazionalista, Evola e Dimitrov uniti nella lotta; insomma: uno sparacazzate. Tutto vero, intendiamoci, ma è una polemica politica che in rete si può trovare ovunque. Invece Carrère usa le armi della letteratura per farci entrare nel personaggio, o meglio: ci fa entrare e uscire, entrare e uscire, e ci porta in quella zona-limite dove siamo costretti ad ammettere che Limonov non è solo una merda e uno sparacazzate, che non tutto quel che dice e scrive può essere ritenuto folle o inaccettabile o sbagliato. Carrère, ad esempio, non nega mai che Limonov sia un grande scrittore, e dice che anche libri scritti nella fase più fascistoide sono inaspettatamente pieni di umanità, e in ogni caso utili a comprendere la situazione in Russia agli inizi del XXI secolo.

Però, dopo avere riconosciuto questo, Carrère trae una conclusione perturbante, che a detta di alcuni ha sorpreso e inquietato lo stesso Limonov: il fatto che oggi Limonov sia all’opposizione del regime putiniano è un incidente storico. In realtà, se fosse al potere, si comporterebbe esattamente come Putin.

Questa conclusione è tanto più tagliente per il fatto che Carrère – e nel corso del libro non lo ha mai negato – è affascinato da Limonov. Entrare e uscire dal personaggio. Entrare e uscire.

Eduard Limonov (a destra) ed Emmanuel Carrère.

Al netto di tutto, e basta leggere i due libri per capirlo, noi ci siamo lasciati affascinare da Benuzzi molto meno di quanto si sia fatto affascinare Carrère da Limonov. Non sto facendo un impossibile parallelismo tra due personaggi che non c’entrano un cazzo l’uno con l’altro: sto facendo un parallelismo tra due «oggetti narrativi non-identificati» scritti fuori dalle zone di comfort dei loro autori.

Noi siamo stati affascinati non da Benuzzi, ma da Fuga sul Kenya, una narrazione nella quale abbiamo trovato eccedenze, lapsus, non-detti più potenti di molti «detti». Ma anche in questo caso, abbiamo proceduto a entrare e uscire, entrare e uscire, entrare e uscire. [...]

⁂

Come fratelli e sorelle: vite profughe, esistenze partigiane

-

Come fratelli e sorelle: vite profughe, esistenze partigiane

§ RedReading #6 – Come Fratelli e Sorelle di e con Tamara Bartolini e Michele Baronio.

Con la partecipazione di Wu Ming 2, Antar Mohamed, Lorenzo Teodonio, Cristina Ali Farah, Eva Gilmore, PierPaolo Di Mino, Lorenzo Iervolino, Fiora Blasi, Fabrizio Spera, Luca Venitucci.

Nato il 31 maggio 2012, come lettura per voce e chitarra, per accompagnare la presentazione di Timira al Centro Sociale Strike di Roma, in seguito riproposto con alcune modifiche alla già citata Casetta Rossa (Roma) e in formato di radiodramma musicale sulle frequenze di Radio Onda Rossa (sempre de Roma), Come Fratelli e Sorelle – Vite profughe esistenze partigiane è andato in scena il 27 maggio 2013 al Teatro Argot Studio (sempre Roma): uno spettacolo meticcio, attraversato dalle testimonianze di molti ospiti e da un racconto di TerraNullius, scritto a sei mani e letto a due voci.

Dura due ore e undici minuti. Buon ascolto.

⁂

-

Razza partigiana a Pesaro, 24 aprile 2013

Wu Ming 2 e il supergruppo di Razza partigiana – Egle Sommacal e Stefano Pilia (chitarre), Paul Pieretto (basso, tastiere, elettronica) e Federico Oppi (batteria e percussioni) – continuano a consumare ruote e suole su chilometri di asfalto – e a volte strade sterrate – per raccontare a un paese smemorato la storia del partigiano italo-somalo Giorgio Marincola. In questo speciale proponiamo la registrazione del concerto/reading svoltosi al circolo ARCI Villa Fastiggi di Pesaro il 24 aprile scorso. Dura un’ora e otto minuti.

Molti di voi lo ricorderanno: nel 2010 uscì Basta uno sparo. Storia di un partigiano italo-somalo nella Resistenza italiana, pubblicato dalla collana Inaudita delle edizioni Transeuropa. Si trattava di un libro + CD, contenente i testi del reading Razza Partigiana, completi di note, e la registrazione in studio dello spettacolo – che gira ormai da cinque anni, ha subito modifiche ed è stato avvolto da un «progetto transmediale multiautore» sulla famiglia Marincola, di cui fanno parte anche Timira e Come fratelli e sorelle. Va sempre ricordato che tutto partì dalla seminale biografia scritta da Carlo Costa e Lorenzo Teodonio, Razza Partigiana. Storia di Giorgio Marincola (1923 – 1944).

Basta uno sparo è sempre più difficile da trovare in libreria, ma da oggi chi se lo è perso può consolarsi: ecco il pdf.

Ne approfittiamo anche per segnalare che si parla della famiglia Marincola anche nella freschissima di stampa Guida alla Roma ribelle di Rosa e Viola Mordenti, Lorenzo Sansonetti e Giuliano Santoro (Voland, 2013). Qui la prefazione di Alessandro Portelli.

⁂

Il n.6 della rivista on line S28Mag ospita uno speciale su Point Lenana, con un video girato da Wu Ming 1 nella sua consueta maniera «make it very grezz» e un’intervista. La curatrice, Virginia Fiume, ha raccontato sul suo blog come le è venuta l’idea:

La mia salita a Point Lenana

-

Leggere Point Lenana, creatura uscita dalla penna e dalle ricerche di Wu Ming 1 e Roberto Santachiara, è come percorrere un sentiero di montagna: occorre la consapevolezza della necessità di un ritmo lento e costante, serve saper prestare attenzione ai dettagli, come le sfumature delle nuvole in cielo, che se sai osservarli con cura ti serviranno a metterti al riparo da acquazzoni che sembrano improvvisi, ma non lo sono mai. E quando in certi momenti ti sembra di arrancare o di esserti perso, basta recuperare la concentrazione per procedere. E arrivare al punto più alto, quello in cui dalla vetta assapori la visione di insieme.

Point Lenana l’ho vissuto con straniamento. Salsedine, vento e rumore di onde hanno dato sapore alle pagine che leggevo durante le vacanze estive. E mentre davanti a me si stendeva l’arcipelago delle isole Eolie, nella mia testa si componeva il puzzle della storia dell’alpinismo italiano, si aggiungevano dettagli sulla storia del colonialismo italiano, troppo spesso liquidato con l’eufemismo colonialismo buono.

Quando ho finito il libro ho capito che mi trovavo davanti a un frammento prezioso della storia del paese in cui sono nata. Uno di quei libri che non sarebbe affatto male se venissero inseriti nelle letture facoltative di una classe dell’ultimo anno delle superiori. In sostituzione, magari, di una carrellata troppo frettolosa sulla politica estera del regime fascista.

E allora ho pensato: «Che potere ho io per aumentare la diffusione di questo libro?». Sul volo di ritorno dalle vacanze mi è venuto in mente che il sesto numero di S28Mag, la rivista online di cui sono caporedattrice, sarebbe stato dedicato alla parola “confini”. E il mio personale puzzle si è composto nella testa: Point Lenana parla di confini individuali (il desiderio umano di superare i propri limiti, che si incarna nel corpo e nelle azioni degli alpinisti di cui si raccontano le vicende), racconta arbitrari confini etnici (il concetto di “altro” e di rappresentazione dell’ “altro” viene reso attraverso esempi concreti che solo la narrativa può rendere umanamente palpabili); Point Lenana è un libro che supera i confini del mezzo “pagina di carta” e diventa un’opera transmediale nella sua fase di promozione.

Sapevo che Wu Ming 1 non avrebbe mai messo la faccia per il video della rubrica BookMe, pensata per far leggere a un autore alcuni estratti del suo libro. Ma il video che ha creato per accompagnare la sua intervista è ancora più efficace di qualunque montaggio: è la storia che si fonde con la Storia.

Così è nato lo speciale Point Lenana di S28Mag, Wu Ming 1: patrie, montagne e colonizzatori

⁂

Come promesso, ecco in download la tesi di Luigi Franchi su Timira. Corso di laurea magistrale in Italianistica, culture letterarie europee, scienze linguistiche. Relatore: Fulvio Pezzarossa. Titolo: «”Cosa vogliamo fare della nostra amicizia?”. Timira, un romanzo in friendchise».

Un’esplorazione molto acuta del romanzo, in compagnia di Agamben, Foucault, De Certeau, Westphal, Negri/Hardt e del nuovo concetto di friendchise – un franchise amicale, dal basso, che integra e rilancia, con un nome più figo, la nostra idea di «progetto transmediale multiautore».

Ed eccovi anche la tesi di Severino Antonelli, «Dinamiche autoriali e postcoloniali in Timira (2012) di Wu Ming 2 e Antar Mohamed». Discussa a marzo 2013 con la professoressa Franca Sinopoli, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia della Sapienza, per una laurea triennale in lettere. In appendice, contiene una lunga “intervista-performance” agli autori di Timira, realizzata a Bologna il 5 dicembre 2012.

Ci sarà modo di discutere di entrambe queste ricognizioni.

⁂

Daniela Pulvirenti dell’agenzia Trekking International (Milano) è calorosamente ringraziata nei «Titoli di coda» di Point Lenana, e il motivo è semplice: è stata lei a organizzare il viaggio al Monte Kenya degli autori, sulle tracce di Felice Benuzzi, nel gennaio 2010. Nell’ottobre scorso Daniela si è portata il libro fino in Nepal. Questa foto è stata scattata nella Tsum Valley, 4500 metri d’altezza, terzo record di altitudine per una copia del libro, dopo l’Uhuru Peak del Kilimanjaro e la Point Lenana itself.

Concludiamo questo speciale di fine anno con una recensione di Point Lenana apparsa sul sito Filosofi precari:

Point Lenana di Wu Ming 1 e R. Santachiara, una Recensione

-

Avvertenza. Ci sono molti modi di leggere un libro. Soprattutto alcuni libri. Questo punto di vista è solo uno dei tanti possibili.

C’è un rimosso fin troppo latente e violento nella travagliata Storia italiana (dall’impresa garibaldina a questi giorni di decadenza berlusconiana) che ritorna sempre con prepotenza maggiore nell’immaginario collettivo. Sono gli anni Venti e dintorni del nostro Novecento. Ce ne sarebbe un altro strettamente connesso, il Rimosso dell’unificazione dello stivale nel 1861 e della resistenza del Mezzogiorno alla colonizzazione piemontese, ma per il momento rimaniamo al materiale storico e narrativo presentato da Point Lenana. Per quanto riguarda il genere si può certamente dire che non sia più una questione di New Italian Epic di cui, proprio i creatori della cornice, hanno decretato il tramonto. C’è ben altro nella necessità collettiva di indagare e mostrare, utilizzando scenari differenti e punti di vista particolari, un periodo costituente di questo nostro vivere insieme che qualcuno chiama Stato, altri Costituzione e qualche stolto, addirittura, azzarda definire Repubblica.

Gli anni Venti e dintorni del Novecento sono un tema che ci impegna direttamente, quindi. Non solo per mimesis di un’ondata cinematografica che si diverte a mettere in scena film dal grande successo di botteghino come Il Grande Gatsby, Midnight in Paris, Hugo Cabret o fortunate SerieTV come Boardwalk Empire, Downton Abbey ed altre amenità di questo genere. Evidentemente questo accade perchè il pubblico mostra una certa curiosità e la curiosità diventa presto consumo nei “salotti buoni” del mercato e, di conseguenza, profitto per qualche fortunato. Come detto la sensazione è che ci sia ben altro e che questo “ben altro” possa divenire una tavola bandita attorno a cui sedersi e gozzovigliare allegramente. Per provare a tessere quel senso della Storia che abbiamo perso o che dovremmo ancora pienamente ritrovare. La Rimozione è un meccanismo. Un dispositivo che mettiamo in campo per allontanare dalla nostra intima Coscienza residui celati dalla Memoria che riteniamo più o meno intollerabili. Spiacevoli. Non desiderabili. Quando questo dispositivo dall’ambito individuale deborda in quello pubblico, parliamo di Politica. Così la Politica diventa la costruzione difensiva del Rimosso che giustifica il Governo. Un po’ come la retorica del “catenaccio” all’italiana nel giuoco del Calcio che nascondeva solo una notevole incapacità a vedere la porta avversaria. In questo caso il Rimosso era il senso del goal.

Point Lenana, un altro oggetto narrativo non identificato per Wu Ming 1 in collaborazione con Roberto Santachiara, si inserisce in questa genesi degli anni Venti e dintorni del Novecento. Attraverso filosofiprecari.it abbiamo già parlato di Roma combattente e Bastardi senza Storia di Valerio Gentili. Un percorso nell’arditismo rivoluzionario (e di “sinistra”) che incrocia in maniera problematica interventismo nella Prima Guerra mondiale e antifascismo resistente nei primi anni del Ventennio. Molto prima abbiamo discusso il libro L’Uniforme e l’Anima del collettivo Action30 che descrive in maniera organica un ritorno agli anni Trenta come ipotesi di ricerca sull’attualità. Pensando, a memoria, ad altre letture, sono interessanti anche i contributi di Paolo Buchignani La rivoluzione in camicia nera o Roberto Carocci Roma Sovversiva. Motivazioni e intenti differenti alla base di ogni progetto editoriale, naturalmente. Eppure di letteratura “militante” ce n’è diversa e non è il caso di prenderla tutta in considerazione qui ed ora. Basta abbozzarla per dimostrare come questa cornice risulti decisamente stimolante in termini di Genesi di immaginario necessario per ricostruire non solo una Storia ma anche un modus essendi dell’antagonismo nel nuovo millennio.

La narrazione di Wu Ming 1 e R. Santachiara ruota attorno ad una Esistenza, umana troppo umana. L’Esistenza è quella di Felice Benuzzi. Alpinista, scrittore e funzionario dello Stato, in ordine di “costituzione ontologica”. Almeno questo sembra venire fuori dalla strana biografia di Point Lenana. La narrazione di Wu Ming 1 ruota tutta intorno ad un altro racconto: Fuga sul Kenya dove F. Benuzzi ha raccontato la sua avventurosa scalata di Punta Lenana (appunto sul Monte Kenya) fuggendo, con altri due compagni di viaggio, da un Campo di Prigionia per italiani in africa (Campo POW) durante la seconda Guerra mondiale per poi ritornare dopo circa diciassette giorni (tra stupore ed ammirazione dei comandanti del Campo). Esperienza decisamente eroica, se di eroismo si può parlare, ma libera dalla vuota e stucchevole retorica della Patria con la P enorme che da circa vent’anni governava ogni “azione” dell’Essere italiano. Iniziativa molto poco fascista, non c’è nulla da dire. Finalmente l’azione, l’agire, si presentava nella sua dimensione singolare come scelta personale e non comando pubblico imposto da qualche autorità civile e morale.

La particolarità della costruzione narrativa di Wu Ming 1 e R. Santachiara è la capacità di intrecciare campi differenti, ma la cornice resta sempre quella dell’Essere umano F. Benuzzi come alpinista, scrittore e funzionario dello Stato nel contesto storico degli anni Venti e dintorni del Novecento. Della creazione del consenso al fascismo e del consolidamento del Regime burocratico. L’alpinismo, in modo particolare quello triestino, è utilizzato come cartina di tornasole per spiegare le solide basi “razziali” del Fascismo, in quello spazio particolare ed “irredento” contro l’umanità slava. Il “confine” generava violenza. Ed il fascismo, per tutti i suoi lunghi anni, non ha fatto altro che creare confini, per difendere una parte e rimuovere l’altra. Creando e governando Rimossi. Le Leggi Razziali del 1938, quindi, non sono una sorpresa. Non devono esserlo. Per nessuno. Non sono nate per imitazione del Nazismo ma erano (e lo sono ancora, purtroppo) alla base del fascismo e della stessa retorica italiana. La Civilità è un vallo. Il vallo della Ragione. Anche i riferimenti al nostro brutale colonialismo (che a definire colonialismo ci sarebbe da ridere), alle stragi al limite (forse spesso superato) del genocidio etnico raccontano una fenomenologia non imposta ma tragica conseguenza di un’indole ritenuta, con il Fascismo, “naturale”. L’Essere italiano quasi non aspettava altro che ostentare, ogni giorno o di tanto in tanto, la propria brutale paura di ogni cosa. Altro elemento molto interessante raccontato da Point Lenana sono le dinamiche di creazione del consenso al Regime. Un consenso quasi silenzioso. Il Fascismo non si è fatto massa ma si è disciolto in essa quasi come zucchero in un bicchiere di acqua. Diffondendosi velocemente e senza attendere troppo. Confondendosi con le strutture del Governo fino a comandarle. Si parla sempre di un consenso al limite della passività, ma è di fatto un consenso. Perchè quando non ci si oppone, si condivide. Nel bene o nel male. E così anche ipotizzare più o meno nobili condotte di “afascismo” o di “antifascismo esistenziale”, aprirebbe altre centinaia di pagine al confronto. Soprattutto in riferimento ai funzionari dello Stato ed ai professionisti nelle arti e nei mestieri. Esseri umani più o meno consapevoli di quanto stesse accadendo che hanno scelto di non fare grandi cose. Nella maggior parte dei casi si sono semplicemente organizzati, per adeguarsi e cercare di ingoiare qualche boccone più amaro. Allegoria di quella “continuità” degli apparati che dagli anni del Regime fascista, dell’esaltazione di Mussolini, si è innervata nella Costituzione antifascista dello Stato repubblicano. O, meglio, si è inverata nello Stato costituzionale un po’ dimenticandone la radice repubblicana ed antifascista. Come si suol dire, all’epoca dell’Armistizio bastava poco per passare da una parte o dall’altra. Bastava una parola, un gesto. Dibattito ancora aperto. Anche nel libro.

Questo è Point Lenana, nella lettura che ne abbiamo dato. Una narrazione aperta nella misura in cui riuscirà a creare un confronto realmente costituente sui Rimossi della nostra Repubblica.

The post Speciale #PointLenana e #Timira | Narrazioni ibridate tra Limonov e il Corno d’Africa appeared first on Giap.

December 16, 2013

⁂ Wu Ming Lab | Cosa sono, perché li facciamo ⁂

Daniele Bergonzi all’opera nei locali del Laboratorio 41, Bologna.

Sabato 14 dicembre 2013, nella sede del Laboratorio 41 di Bologna, abbiamo presentato i primi tre Wu Ming Lab. C’erano Wu Ming 2, Wu Ming 3 e Wu Ming 4. Ecco le registrazioni dei loro interventi + i video che hanno mostrato.

Per scaricare gli mp3 anziché ascoltarli in streaming, cliccare sulla freccia rivolta verso il basso (a destra del miniplayer).

Secondo noi è meglio guardare i video prima di ascoltare l’audio. Sono tutti molto brevi.

⁂

I video qui incorporati non sono i cortometraggi completi (non ancora disponibili in rete), ma i trailer reperibili su YouTube. Purtroppo, sono preceduti da spot pubblicitari.

La raccolta Formato ridotto - coi “corti” di WM2, Brizzi, Cornia, Cavazzoni e Clementi – costa un filo di ragnatela meno di dieci euro ed è ordinabile dal sito della Cineteca di Bologna.

Intro a più voci & Wu Ming 2 – Cos’è l’archivio e come farlo cantare

Audio | Intro a più voci + Wu Ming 2 – Cos’è l’archivio e come farlo cantare

Presentazione del Wu Ming Lab «Cantarchivio. I documenti raccontano». Durata: un’ora e ventuno minuti.

⁂

Wu Ming 3 – Siamo tutti la finale di Champions del ’99

Audio | Wu Ming 3 – Siamo tutti la finale di Champions del ’99

Presentazione del Wu Ming Lab «Futbologia. Il racconto del racconto del calcio». Durata: cinquantuno minuti.

Luca ne approfitta per dire alcune cose su se stesso e su come ha vissuto il rapporto con il collettivo dopo la sua uscita nel 2008 (oggi “superata in avanti” dagli sviluppi dei vari progetti).

Ricordiamo che Futbologia è anche un blog (e non solo). Lo trovate qui.

⁂

Wu Ming 4 – La mappa, la trama e il personaggio femminile de Lo Hobbit

Audio | Wu Ming 4 – La mappa, la trama e il personaggio femminile de Lo Hobbit

Presentazione del Wu Ming Lab «Sentieri della Terra di Mezzo. La subcreazione tolkieniana e il gioco dei mondi fantastici». Durata: un’ora e due minuti.

Ecco i link – in ordine di apparizione – alle mappe mostrate e commentate da WM4 nel corso dell’intervento:

Isola del Tesoro - Terra di Mezzo - Thròrin

(Le immagini si apriranno in una pagina a parte, per non interrompere lo streaming audio.)

The post ⁂ Wu Ming Lab | Cosa sono, perché li facciamo ⁂ appeared first on Giap.

December 14, 2013

Surgelati | Opera a 10 mani per scrittore e rock band

Domenica 15 Dicembre, al Teatro Comunale di Servigliano (FM) debutta il nuovo reading di WM2 e Contradamerla ( dopo la lunga esperienza con la sonorizzazione degli “Interludi” di Altai, che ha girato l’Italia negli ultimi 3 anni).

Surgelati nasce invece da un testo inedito, scritto e ideato, come tutte le musiche, dall’intero combo. E a differenza dello spettacolo precedente, WM2 non interviene solo in qualità di vox clamantis, ma anche di cantore e flautista (Aaargh!).

Il lavoro è nato tra l’estate e l’autunno, in una cascina sperduta tra Recanati e Castelfidardo, tra la provincia di Ancona e quella di Macerata. La storia è quella di un ragazzo curdo che arriva in Italia dentro un camion frigorifero e per questo si ritrova con la faccia surgelata, incapace di qualsiasi espressione. E’ il tentativo di raccontare la migrazione uscendo dalla forma classica del resoconto diretto sui “viaggi della speranza”, e lavorando invece su un’ipotesi fantastica. E’ davvero surgelato il volto di Behram? E cosa mai potrà scongelarlo?

Il lavoro è nato tra l’estate e l’autunno, in una cascina sperduta tra Recanati e Castelfidardo, tra la provincia di Ancona e quella di Macerata. La storia è quella di un ragazzo curdo che arriva in Italia dentro un camion frigorifero e per questo si ritrova con la faccia surgelata, incapace di qualsiasi espressione. E’ il tentativo di raccontare la migrazione uscendo dalla forma classica del resoconto diretto sui “viaggi della speranza”, e lavorando invece su un’ipotesi fantastica. E’ davvero surgelato il volto di Behram? E cosa mai potrà scongelarlo?

“Surgelati esplora la terra promessa dell’identità personale e collettiva, territorio dove spesso la ricerca di senso rischia di soccombere all’arbitrario. Lo sguardo degli autori insegue la vena di ambiguità che percorre la maggior parte delle narrazioni diffuse sulle “radici”, concetto tangibile ed evanescente al tempo stesso, in cui il confine tra fedeltà e inganno può diventare molto labile.”

Qui la presentazione “ufficiale” del lavoro – e un assaggio del testo – sul sito dell’agenzia Molotov Booking, che si occuperà della promozione.

Le date già in calendario sono Avellino (20/12), Fermo (21/12) e Osimo (22/12). Prossimamente anche Ferrara, Genova, Teramo e ovunque avrete voglia di invitarci.

***

Nel frattempo, procede il tour inaugurale di WM1 + Funambolique con Emilio Comici Blues, il reading/concerto germogliato da Point Lenana. Dopo i primi “appunti dal vivo” presi quest’estate a Trieste, a Marano di Mira e a Dobbia, e dopo la data del 12/12 a Ronchi dei Partigiani (GO), lo spettacolo approda il 14 al CSA Arcadia di Schio (VI).

E già che siamo in tema di collaborazioni musicali, un annuncio importante che riprenderemo meglio più avanti riguarda il Wu Ming Contingent, che a gennaio entrerà in studio per registrare il primo album, prodotto dall’etichetta Woodworm di Arezzo. Nel frattempo, i quattro saranno il 28 dicembre a Soleto (LE) per la quinta e ultima data del 2013. (Dettagli qui)

The post Surgelati | Opera a 10 mani per scrittore e rock band appeared first on Giap.

Surgelati – opera a 10 mani per scrittore e rock band

Domenica 15 Dicembre, al Teatro Comunale di Servigliano (FM) debutta il nuovo reading di WM2 e Contradamerla ( dopo la lunga esperienza con la sonorizzazione degli “Interludi” di Altai, che ha girato l’Italia negli ultimi 3 anni).

Surgelati nasce invece da un testo inedito, scritto e ideato, come tutte le musiche, dall’intero combo. E a differenza dello spettacolo precedente, WM2 non interviene solo in qualità di vox clamantis, ma anche di cantore e flautista (Aaargh!).

Il lavoro è nato tra l’estate e l’autunno, in una cascina sperduta tra Recanati e Castelfidardo, tra la provincia di Ancona e quella di Macerata. La storia è quella di un ragazzo curdo che arriva in Italia dentro un camion frigorifero e per questo si ritrova con la faccia surgelata, incapace di qualsiasi espressione. E’ il tentativo di raccontare la migrazione uscendo dalla forma classica del resoconto diretto sui “viaggi della speranza”, e lavorando invece su un’ipotesi fantastica. E’ davvero surgelato il volto di Behram? E cosa mai potrà scongelarlo?

Il lavoro è nato tra l’estate e l’autunno, in una cascina sperduta tra Recanati e Castelfidardo, tra la provincia di Ancona e quella di Macerata. La storia è quella di un ragazzo curdo che arriva in Italia dentro un camion frigorifero e per questo si ritrova con la faccia surgelata, incapace di qualsiasi espressione. E’ il tentativo di raccontare la migrazione uscendo dalla forma classica del resoconto diretto sui “viaggi della speranza”, e lavorando invece su un’ipotesi fantastica. E’ davvero surgelato il volto di Behram? E cosa mai potrà scongelarlo?

“Surgelati esplora la terra promessa dell’identità personale e collettiva, territorio dove spesso la ricerca di senso rischia di soccombere all’arbitrario. Lo sguardo degli autori insegue la vena di ambiguità che percorre la maggior parte delle narrazioni diffuse sulle “radici”, concetto tangibile ed evanescente al tempo stesso, in cui il confine tra fedeltà e inganno può diventare molto labile.”

Qui la presentazione “ufficiale” del lavoro – e un assaggio del testo – sul sito dell’agenzia Molotov Booking, che si occuperà della promozione.

Le date già in calendario sono Avellino (20/12), Fermo (21/12) e Osimo (22/12). Prossimamente anche Ferrara, Genova, Teramo e ovunque avrete voglia di invitarci.

***

Nel frattempo, procede il tour inaugurale di WM1 + Funambolique con Emilio Comici Blues, il reading/concerto germogliato da Point Lenana. Dopo i primi “appunti dal vivo” presi quest’estate a Trieste e a Marano di Mira., dopo la data del 12/12 a Ronchi dei Partigiani (GO), lo spettacolo approda il 14 al CSA Arcadia di Schio (VI).

E già che siamo in tema di collaborazioni musicali, un annuncio importante che riprenderemo meglio più avanti riguarda il Wu Ming Contingent, che a gennaio entrerà in studio per registrare il primo album, prodotto dall’etichetta Woodworm di Arezzo. Nel frattempo, i quattro saranno il 28 dicembre a Soleto (LE) per la quinta e ultima data del 2013. (Dettagli qui)

The post Surgelati – opera a 10 mani per scrittore e rock band appeared first on Giap.

December 13, 2013

Arriva l’Armata dei Sonnambuli. Vive la trance!

Oggi, 13 dicembre 2013, Giorno della Canna, tridì 23 Frimaio dell’anno CCXXII della Repubblica francese una e indivisibile, abbiamo consegnato all’editore Einaudi L’Armata dei Sonnambuli, nostra “summa” di quasi vent’anni di lavoro sul romanzo storico.

The post Arriva l’Armata dei Sonnambuli. Vive la trance! appeared first on Giap.

ARRIVA L’ARMATA DEI SONNAMBULI. VIVE LA TRANCE!

Oggi, 13 dicembre 2013, Giorno della Canna, tridì 23 Frimaio dell’anno CCXXII della Repubblica francese una e indivisibile, abbiamo consegnato all’editore Einaudi L’Armata dei Sonnambuli, nostra “summa” di quasi vent’anni di lavoro sul romanzo storico.

The post ARRIVA L’ARMATA DEI SONNAMBULI. VIVE LA TRANCE! appeared first on Giap.

December 3, 2013

Stay FICO, Stay Hungry. Oscar Farinetti e la «Disneyland del cibo» a #Bologna, Eataly

di Wolf Bukowski (guest blogger)

Nonostante Bologna vanti il secondo Apple Store per grandezza d’Italia e sia dunque ben avvezza agli immortali precetti dello «stay hungry, stay foolish», ha la pretesa, per entusiasmarsi, di vederli declinati in qualcosa di più familiare. Tipo, per capirci: fatti una bella mangiata e sparale grosse. Ecco: così funziona.

E in effetti in giro ce n’è una bella grossa. Si chiama FICO.

FICO vuol dire Fabbrica Italiana Contadina – e si comincia a capire di che si parla, ma nulla più. Il secondo nome è Eataly World, che vuol dire Mangitalia Mondo cioè niente, ma un niente con il brand Eataly intorno: già si intravedono i contorni. Più chiara la definizione di «Disneyland del cibo» o quella di «più grande centro al mondo per la celebrazione della bellezza dell’agro-alimentare italiano» (CdA CAAB, 3 giugno 13).

FICO è il progetto di un parco tematico con 40 ristoranti, «stalle, acquari, campi, orti, officine di produzione, laboratori, banchi serviti, grocery [...] Un percorso naturalmente attrezzato con adeguata cartellonistica, audio guide e accompagnatori didattici» (Comunicato del Comune; la presentazione ufficiale è qui, il rendering qui).

Location: il CAAB, ovvero i mercati generali agroalimentari, di proprietà pubblica al 90%, nella periferia settentrionale di Bologna. Un’enorme struttura oggi grandemente sottoutilizzata: il commercio di prossimità che vi si riforniva è stato spazzato via da Coop e grande distribuzione organizzata e quindi il CAAB, inaugurato nel 2000, è già obsoleto. Sulla miseria pianificatoria che ha condotto a questa situazione, voluta dallo stesso partito che governa oggi, neppure una parola. Stai muto, stay hungry, stay foolish – e qui entra in campo Oscar Farinetti.

L’imprenditore renziano Farinetti, sul cui «impero non tramonta mai il sale» (Venerdì di Repubblica, 27/9), è abituato a trovare porte spalancate dalle amministrazioni che condividono la sua stessa foolishness. Il primo Eataly apre a Torino in spazi concessi gratuitamente da Sergio Chiamparino (G.Polo, Affondata sul lavoro, Ediesse 2013), mentre a Bari ottiene dall’amministrazione PD «l’autorizzazione più veloce del mondo»; Farinetti ama, «da comunista», lavorare a Bologna ma si trova benissimo anche a Roma con Alemanno; infine gode “da morire” quando assume un giovane e sancisce il divieto d’ingresso nei suoi Eataly a Calderoli. Captatio benevolentiae? No, piena sintonia con quella sinistra che adora la teatralizzazione dello scontro politico per evitare di guastarsi l’appetito con il conflitto sociale, e ignora la distruzione ambientale globale operata dal capitalismo appendendoci davanti un pannello solare, come un quadro su una crepa del muro. Foss’anche solo per questa sintonia, l’amore tra la gauche caviar bolognese e Farinetti era destinato a scoppiare.

E poi, incidentalmente, amore è anche 55 milioni di patrimonio immobiliare pubblico, gli edifici del mercato ortofrutticolo, che il Comune mette a disposizione del FICO senza contropartita economica (CAAB parteciperà agli utili dell’Operating Company costituita ad hoc, che però raccoglierà «solo quanto necessario a compensare i costi di funzionamento», dunque che utili possono esserci? Ma il tutto è scritto nel più impermeabile gergo aziendalista, dunque chi ha interpretazioni diverse ne renda partecipi tutti nei commenti, grazie). In ogni caso l’approvazione del Comune è motivata dall’attrattività turistica, dai 10 milioni di visitatori all’anno attesi dalla Disneyland del cibo, non certo da ritorni economici diretti: per quelli si preferisce tassare pesantemente i piccolissimi.

Questi 10 milioni di turisti sono una straordinaria creazione dal nulla: li cita come un dato di fatto il comunicato ufficiale del Comune prendendoli pari pari dalla delibera di CAAB del 3 giugno, che definisce il FICO «una sorta di grande parco giochi, con la stessa attrattività mondiale che ha Disneyworld, [che] potrà avere oltre dieci milioni di visitatori l’anno, diventando così il “monumento” più visitato in Italia». Dov’è l’analisi globale dei flussi turistici, dov’è lo studio puntuale sui parchi tematici? Boh. Bisogna fidarsi di un «business plan predisposto da Ernst & Young» che, al di fuori dal CdA del CAAB, nessuno ha visto. Neppure il consiglio comunale di Bologna che pure, supinamente, ratifica il progetto.

I milioni di turisti, come tutte le affermazioni prive di fondamento, diventano occasione di fantasiose esegesi. Per Farinetti sono quasi pochi: dice che sarebbe «una libidine» battere Eurodisney, che ne fa 12. Tiziana Primori (vicepresidente di Eataly e alta dirigente Coop) e Andrea Segrè (presidente di CAAB) affermano con maggiore sobrietà che il break-even è fissato a 5 milioni di ingressi, pari a quelli del Centronova – una semplice Ipercoop della prima cintura bolognese. Ma allora cos’è il FICO, un centro commerciale o un’ambiziosissima Disneyland mondiale?

Interrogata a proposito la Primori, con la sfrontatezza di chi dà voce a poteri non abituati al contraddittorio, risponde: «Né l’uno né l’altro, non lo sappiamo neanche noi»!

Eppure la questione è rilevante: è un ennesimo centro commerciale quello che sarà ospitato in strutture pubbliche? Capire cosa sia il FICO sarebbe interessante anche per tentare una valutazione sui saldi occupazionali, che per i centri commerciali sono tipicamente negativi (qualcuno calcola che per ogni posto creato nei mall se ne perdano 6 tra i piccoli operatori).

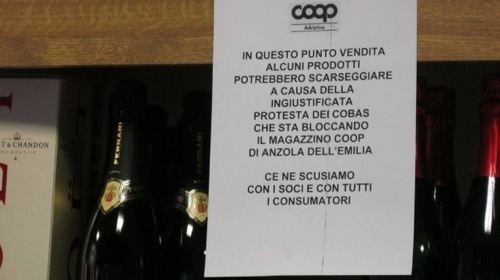

Bologna, 2013. Lo sciopero raccontato dal padrone.

Il primo investitore è naturalmente Coop, che punta sul FICO 20 dei 45 milioni necessari. Coop ha una rendita di posizione sull’alimentare da mantenere, un sacco di soldi (del prestito sociale) da investire e la grossa questione di immagine che vedremo dopo: la redditività del FICO conta poco, dal suo punto di vista.

Le banche. Emil Banca – legata alle coop – è pronta far credito agli ardimentosi che «volessero entrare nel progetto finanziario del grande parco pur non avendone le finanze» (sic, Carlino Bologna 25/11), ma da sola non basta: così sono ripetutamente evocate Unicredit, le assicurazioni Unipol e Intesa-San Paolo. cioè la banca di Expo 2015 che vede al vertice, nella sua nuova veste, il solito Chiamparino.

Priapismo: la Torre Unipol, Bologna Est. 127 metri di hybris, ottavo grattacielo più alto d’Italia.

Intanto, mentre ancora Farinetti non rivela quanto voglia rischiare di suo (e di nuovo di Coop, che partecipa Eataly al 40%) nel suo parco tematico, salgono sul FICO Ascom e Confcommercio, che evidentemente non hanno letto l’intervista in cui l’incontenibile imprenditore immagina «turisti che atterrano al Marconi e poi già lì si trovano un bel trenino con l’indicazione Eataly World che li porta direttamente sul luogo. Fico, no?» Beneficio per i commercianti bolognesi che le due associazioni dovrebbero rappresentare? Un fico. Secco.

A chi poi pensa che il FICO abbia davvero a che vedere con l’agricoltura, la sostenibilità eccetera, segnalo le manifestazioni di interesse dei petrolieri di Sofaz (Azerbaijan) e del fondo immobiliare The Link di Hong Kong.

Tra gli entusiasti della prima ora ci sono naturalmente quelli che gongolano alla pretesa di Farinetti di infrastrutture e «navette fiche» (sic). «Sarebbe bello» se il FICO segnasse la fine della «stagione di paralisi delle infrastrutture da cui Bologna non è uscita», dichiara il Vicepresidente di Confindustria Gaetano Maccaferri, talmente hungry di cemento da dimenticare TAV e Variante di Valico.

Il FICO, prevede Nomisma, «potrebbe dare quello che manca [a un] comparto ancora considerato popolare, aumentando[ne] l’indice di attrattività» (Carlino Bo, 16/10). Che tradotto significa: aumento dei valori immobiliari, gentrificazione e nuove costruzioni. Still hungry.

Naturalmente per CAAB il FICO è a «costi di territorio/cementificazione pari a zero, sostenibilità pari al 100%»; il Comune conferma. E il sindaco renziano Merola, eseguendo quanto deciso da Segrè e Farinetti, chiede e ottiene (dal ministro Zanonato) la promessa di «una mano» governativa per il FICO (Carlino Bo 25/11). Che poi questa mano allunghi soldi o benefit e crediti dalla Cassa Depositi e Prestiti poco cambia: sono risorse pubbliche seppellite sotto il FICO.

L’adesione più recente al progetto FICO è quella di Granarolo – la cooperativa del latte obiettivo delle coraggiose proteste dei lavoratori migranti sottoposti a supersfruttamento e riduzioni salariali in seguito ai processi di esternalizzazione e precarizzazione della logistica. Ed è questa adesione, con tutto il suo carico di spudoratezza (Granarolo userà per il FICO i soldi risparmiati sui facchini?), che mi consente di lasciare la parte descrittiva per elencare, in tre rapidi punti, gli obiettivi sistemici della Disneyland del cibo.

Primo obiettivo: affermare che qualsiasi lavoro va bene e che, come dice Matteo Renzi, è di sinistra creare lavoro, non parlarne. Dunque i faraoni erano di sinistra, creando lavoro per il Parco Tematico Le Piramidi: da tenere presente.

Il legame insistito e ripetuto con EXPO 2015 (FICO aprirà appena chiude EXPO) si porta dietro, a mio parere, anche i contratti resi possibili dal governo per la manifestazione milanese: 80% di assunzioni a tempo determinato, stage a 516 euro al mese (corrispondenti a un impegno orario scrupolosamente occultato in tutti i documenti ufficiali), apprendistato per l’incredibile profilo di “operatore di grandi eventi” e così via. Letta, di questi contratti, si è precipitato a dire che possono diventare «un modello nazionale». Perché non iniziare dal FICO?

In ogni caso, contratti EXPO o meno, sono convinto che il saldo occupazionale del FICO a pieno regime sarà comunque negativo, con una distruzione di posti di lavoro nella ristorazione, l’agricoltura vera, la didattica sul territorio, l’ospitalità diffusa… Piccoli e piccolissimi operatori, quindi: quelli di cui ai nostri decisori non frega proprio un fico secco.

Secondo obiettivo: alla Coop e in generale alla GDO sta sfuggendo di mano la questione della qualità del cibo, del biologico e una certa renaissance contadina che, pur con fatica, è in atto. Particolarmente a Bologna, dove gran parte dei mercati contadini sono gestiti da Campi Aperti, associazione che si batte contro le normative punitive per i piccoli produttori, vende nei Centri Sociali e fa dell’agricoltura biologica, a filiera corta e a prevalenza di manodopera sui macchinari, una pratica politica radicale. Per contro: il carisma Farinettiano, la seduzione banalizzante della “tipicità” incarnata da Slow Food e la potenza di fuoco economico del FICO sono gli strumenti con cui Coop punta a riconquistare l’egemonia sulla produzione di senso attraverso il cibo. Come poi questo venga coltivato e venduto – e da chi e dove – è questione che importa ben poco: stay muto e mangia.

Terzo obiettivo: Matteo Renzi, nel suo scarno programma, scrive che «nel mondo c’è […] voglia di visitare l’Italia, voglia di mangiare italiano, voglia di vestire italiano. Ci sono imprenditori bravissimi che sono riusciti a portare l’Italia nel mondo e far crescere il desiderio di Italia. Noi dobbiamo solo aiutarli». L’idea di Renzi, probabilmente condivisa dalla sua sponsor Merkel, è quella di un’Italia proiettata quasi esclusivamente su ricettività turistica ed export alimentare, e quindi interamente dipendente dai flussi di denaro dei paesi più forti. Con tutta evidenza Eataly e il FICO sono il programma economico di Renzi, e questo sarà realizzato da lavoratori hungry per le paghe misere e foolish a comando come animatori dei parchi tematici.

Ma voglio, in conclusione, darvi una buona notizia che viene da CAAB: le mense delle basi militari NATO in Sud Europa saranno rifornite dalla piattaforma logistica bolognese, grazie all’appalto vinto da un’azienda il cui presidente è addirittura membro del CdA CAAB. Insomma, anche se non dovesse decollare il FICO, decolleranno piloti nutriti con i prodotti, eccellenti per definizione, dell’agroalimentare italiano. E le loro bombe saranno morbidi cachi e deliziosi fiori di zucca.

Approfittiamo del post per segnalare quest’iniziativa. Stasera alla Bolognina. Si parlerà di Expo 2015 a Milano, e quindi anche di FICO.

The post Stay FICO, Stay Hungry. Oscar Farinetti e la «Disneyland del cibo» a #Bologna, Eataly appeared first on Giap.

December 1, 2013

Scatta #Tifiamo4: il contest di racconti scritti sull’Acqua

Sabato scorso, 30 novembre, si è conclusa a Firenze la mostra Wu Ming + TerraProject = 4. Un viaggio di fotografie e racconti.

Come abbiamo spiegato qui, 4 è un “progetto transmediale multiautore” – un friendchise come lo chiamerebbe Luigi Franchi: all’origine ci sono quattro reportage del collettivo Terraproject, poi una mostra di fotografie e audioracconti (scritti e letti da WM2), poi un reading musicale di WM2 + Frida X, e infine (forse) un libro fotonarrativo, curato da Renata Ferri e impaginato da Ramon Pez, che si può prenotare sul sito di Produzioni dal Basso (verrà stampato solo se raggiunge la quota prestabilita di prenotazioni)

Il cuore dell’intero progetto è una sfida, che TerraProject ha lanciato a Wu Ming ormai tre anni fa e che Wu Ming lancia ai giapster in quest’ultimo mese dell’anno: scrivere un racconto che, come una scia narrativa, colleghi tra loro le fotografie di ciascun reportage: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

Qui, per semplicità, abbiamo scelto di proporvene uno soltanto, quello dedicato all’Acqua, ovvero al paesaggio delle coste italiane e alla sua trasformazione. In breve, è come se si trattasse di un gioco di carte. Una partita di tarocchi narrativi.

In breve, è come se si trattasse di un gioco di carte. Una partita di tarocchi narrativi.

Il mazzo – formato da 11 fotografie – si può scaricare da qui.

Le mosse e le regole per giocare sono queste:

1) Mescolare le foto del mazzo.

2) Sceglierne almeno 4 e metterle in ordine, dalla prima all’ultima, come se fossero le illustrazioni di un racconto non ancora scritto, i paletti da toccare con uno slalom di parole.

3) Scrivere il racconto, tenendo presente:

a. Che il titolo deve rimanere quello del reportage, ovvero: Acqua.