Wu Ming 4's Blog, page 112

August 10, 2013

Quale razza? Genere, classe e colore in «Timira» e «L’ottava vibrazione»

[Il 12 agosto 2012 veniva inaugurato ad Affile (RM) il Vespasiano di Sangue in memoria di Rodolfo Graziani, macellaio d'Italia. Nonostante le polemiche, le maledizioni abissine e la revoca dei fondi regionali, il monumento è ancora lì e non più tardi del 29 giugno scorso, ha visto riunirsi a convegno un centinaio di fascisti, con il solito corredo di saluti romani. Per non dimenticare questa vergogna, nei prossimi giorni pubblicheremo qui su Giap due articoli sulla memoria del colonialismo italiano.

Cominciamo con il nuovo numero di Studi Culturali (n°2, Anno X), rivista pubblicata dalla casa editrice Il Mulino . In copertina, la notissima foto di Mario Balotelli in versione Hulk, e all'interno una "tavola rotonda" a cura di Gaia Giuliani intitolata: La sottile linea bianca. Intersezioni di razza, genere e classe nell'Italia postcoloniale. Obiettivo di questa sezione "è raccogliere suggestioni provenienti da un numero ampio e interconnesso di discipline al fine di indagare le dimensioni sia discorsive sia materiali dell'immaginario razzista italiano". Qui di seguito riportiamo l'intervento di Sonia Sabelli - su Timira e L'ottava vibrazione - preceduto dalla "didascalia" scritta da Daniele Salerno per commentare l'immagine di copertina. Buona lettura.]

L’incredibile Hulk “azzurro”. Così molti giornali italiani e stranieri, riprendendo il titolo di El País, definirono Mario Balotelli all’indomani della semifinale dell’Europeo 2012, vinta dall’Italia grazie a una doppietta del calciatore nato nel 1990 a Palermo da genitori ghanesi e cresciuto in una famiglia bresciana.

La definizione si deve alla foto che pubblichiamo in copertina. Balotelli esulta dopo il secondo goal, quello della vittoria, segnato contro la nazionale tedesca: messa la palla in rete, il giocatore si sfila la maglia, lasciandola cadere ai suoi piedi, e tende i muscoli; sul braccio destro è ben visibile il lutto indossato dalla squadra per ricordare Manuele Braj, soldato italiano morto pochi giorni prima in Afghanistan. Le ginocchia sbucano tra i calzettoni azzurri – orlati dal tricolore – e i pantaloncini bianchi con il gagliardetto della nazionale e la scritta Italia.

In quella definizione sta tutto il meaning of Mario, per riprendere il titolo della copertina che Time dedicherà qualche mese dopo a Balotelli: un Hulk, ma azzurro; un italiano, ma nero. Due aggettivi di colore che vanno a mutare un tratto semantico dei sostantivi cui si riferiscono: l’essere verde di Hulk e soprattutto la, storicamente costruita, bianchezza dell’italiano, argomento della tavola rotonda curata da Gaia Giuliani che costituisce il cuore di questo numero di Studi Culturali.

La figura di Balotelli invade lo spazio semantico della bianchezza italiana e lo fa da un luogo discorsivo centrale dell’immaginario nazionale e maschile: il campo di calcio. E non un campo di calcio qualsiasi, ma il rettangolo di gioco dove va in scena il rito sportivo per eccellenza: l’eterna sfida Italia-Germania, che rinnova ogni volta la memoria di uno dei miti (ri)fondativi dell’identità nazionale del secondo dopoguerra, Italia – Germania 4 a 3 (anche quella una semifinale).

Come il protagonista di Autobiografia del rosso, un romanzo di Anne Carson, Balotelli costringe all’aggettivazione, così da modificare sostantivi che non ne includono l’identità e di cui il calciatore, con l’esposizione del suo stesso corpo, mette in crisi i significati: a cominciare proprio da quelli legati al campo semantico dell’italianità. La parola aggettivo, come ci ricorda sempre Carson, è a sua volta un aggettivo: epítheton che in greco significa “apposto”, “aggiunto”, e quindi “importato”, “straniero”, e il cui prefisso – epí – usiamo ancora oggi per formare la parola epidermide. L’incredibile Hulk “azzurro”, dunque. L’italiano nero. E forse, un giorno, molto più semplicemente: l’italiano.

***

Quale razza? Genere, classe e colore in Timira e L’ottava vibrazione

di Sonia Sabelli

In questi ultimi giorni la stampa italiana ha definito la neoministra italocongolese Cécile Kyenge come la prima donna «di colore» (come se dire «nera» fosse un insulto e come se il bianco fosse un non-colore) ad assumere l’incarico di «ministro» (al maschile, come se un ministro non potesse essere una donna e come se la gente nera non avesse un sesso). Non è dunque un caso che l’interessata abbia dovuto ribadire di essere una donna nera e di esserne fiera. Evidentemente, come ci insegnano le femministe e le lesbiche afroamericane, sessismo e razzismo agiscono sempre simultaneamente: sono «sistemi interconnessi di dominio che si rafforzano e si sostengono a vicenda» (hooks 1991, 39). A partire da questa consapevolezza, riprendo qui alcuni degli stimoli offerti dall’intervento di apertura di Gaia Giuliani sull’identificazione tra bianchezza e italianità e sulle intersezioni di genere, classe e colore, per verificare come tali temi siano rappresentati nella letteratura italiana contemporanea. Il mio intervento si concentra in particolare su due romanzi, L’ottava vibrazione di Carlo Lucarelli (2008) e Timira. Romanzo meticcio di Wu

Ming 2 e Antar Mohamed (2012), che testimoniano il recente interesse mostrato da alcuni scrittori molto noti per la storia coloniale italiana.

Nella postfazione, Lucarelli presenta il suo bestseller come «un romanzo

storico ambientato in Eritrea attorno alla battaglia di Adua» (1896). Passata alla storia come una «disfatta» – secondo la prospettiva colonialista incarnata dal narratore del romanzo è «la più grande sconfitta mai subita da un esercito coloniale europeo» (Lucarelli 2008, 441) – Adua si configura piuttosto, agli occhi del popolo etiope e dei movimenti panafricani, come quella «vittoria africana» (vedi Haile Gerima, Adwa. An African Victory, documentario, Etiopia, 1999) che ha messo in questione «la “supremazia bianca” dei discorsi europei e il progetto di intensificazione dello sfruttamento dell’Africa» (Derobertis 2010, 16). Il romanzo di Lucarelli, però, col suo sguardo esotista, saturo di stereotipi razzializzanti che riecheggiano la letteratura e la fotografia di epoca coloniale, non opera quel rovesciamento dei punti di vista che ci si aspetterebbe da un romanzo contemporaneo, confermando quanto la prospettiva postcoloniale non sia una questione cronologica ma di consapevolezza critica. Timira, invece, fin dal sottotitolo, si propone esplicitamente di attraversare la linea del colore, mescolando memoria, documenti d’archivio e invenzione narrativa: nella quarta di copertina si spiega che il romanzo è stato scritto a sei mani da «un cantastorie italiano dal nome cinese [Wu Ming 2], insieme a un’attrice italosomala ottantacinquenne [Isabella Marincola, sorella del partigiano nero Giorgio] e a un esule somalo con quattro lauree e due

cittadinanze [suo figlio Antar Mohamed]» – anche se poi sarà pubblicato dopo la morte di Isabella, che perciò compare solo come protagonista e non come figura autoriale. Un particolare non secondario, se affiancato alla consapevolezza (che emerge negli «interludi») della relazione gerarchica che si instaura necessariamente tra chi detiene il potere di raccontare la propria versione delle storia e chi invece viene raccontata/o, oltre che dei rischi connessi all’interiorizzazione di una mentalità coloniale, sempre in agguato nelle nostre teste di occidentali (Wu Ming 2 e Mohamed 2012, 345).

Qui analizzo in particolare le rappresentazioni della bianchezza e della nerezza che compaiono nei due testi, a partire dalle loro intersezioni con la costruzione del genere e dell’italianità. La costruzione dell’italianità segue percorsi

diametralmente opposti nei due testi, per ovvi motivi di ambientazione storica:

se Timira costituisce un tentativo di decostruire l’identificazione tra colore e nazione nell’Italia dei respingimenti e del pacchetto sicurezza, L’ottava vibrazione si inserisce senza soluzione di continuità in quella tradizione letteraria che narra l’Africa come «il lato oscuro», il «cuore di tenebra» (vedi i versi in epigrafe che spiegano il titolo del romanzo) e che legge il colonialismo come una metafora avventurosa e come uno dei miti fondativi della nazione e della maschilità bianca, oppure, per usare le parole dell’autore, come «il nostro Far West» . Certo, si deve riconoscere a Lucarelli la capacità di evidenziare le continuità, spesso dimenticate, nella storia del colonialismo italiano, dall’età liberale, in cui si svolge il romanzo, all’impero fascista, che si distinguerà per l’aspetto specifico delle politiche sessuali improntate sulle leggi razziali, con la criminalizzazione delle unioni miste e il divieto di riconoscere i figli nati da esse. Inoltre, è significativa la presenza tra i soldati coloniali di un socialista che ammira Andrea Costa (il deputato che nel 1887, durante il dibattito parlamentare sul rifinanziamento della missione coloniale seguito al massacro di Dogali, aveva affermato «né un uomo né un soldo») e dell’anarchico internazionalista Pasolini, che non perde occasione per mettere in evidenza «le contraddizioni del sistema» e si rifiuta di combattere declamando ad alta voce i versi di Ulisse Barbieri: «ma non capite, o branco di cretini, che i patrioti sono gli abissini?» (Lucarelli 2008, 36 e 257). Ma vi sono altri elementi che ripropongono la funzione storica del colonialismo in quanto metafora della costruzione della maschilità italiana come bianca e coloniale. Ad esempio, la descrizione del soldato «insabbiato» Sciortino come un contadino meridionale poco intelligente, che non ha pensieri ma solo sensazioni, e agli occhi dei commilitoni «sembra un abissino» (ivi, 389), riproduce gli stereotipi razzisti sul Mezzogiorno d’Italia come sinonimo di arretratezza e sottosviluppo. Mentre l’insistenza quasi ossessiva sulle varietà regionali dell’italiano che caratterizzano la parlata dei soldati è un segno della mancanza di omogeneità linguistica e culturale di una nazione che ha appena avviato il suo processo di unificazione linguistica e culturale; in questo contesto, si inserisce la percezione della Colonia Eritrea come il luogo in cui i soldati e i funzionari coloniali che popolano il romanzo di Lucarelli possono realizzare il sogno di coprirsi di gloria e soddisfare il desiderio di provare emozioni forti, diventando degli eroi. Se è vero che queste rappresentazioni corrispondono alla necessità di costruire una memoria del colonialismo italiano, è anche vero che quella di Lucarelli – come ha affermato Paolo Jedlowski – è «una memoria che non prende posizione» oppure – come ha precisato Giulietta Stefani – «questa posizione è a tratti ambivalente», proprio per la mancanza di una problematizzazione, evidente soprattutto nelle rappresentazioni stereotipate dei personaggi, sia colonizzati che colonizzatori, e delle relazioni tra i due gruppi.

Ritengo invece che siano proprio le relazioni tra i due gruppi, e in particolare le rappresentazioni del colore, del genere e della sessualità, i nodi cruciali su cui si gioca la possibilità di rilevare in questi testi una prospettiva postcoloniale, che contribuisca a decostruire gli stereotipi razzisti, sessisti e disumanizzanti, oppure a rinforzarli.

In un documentario che significativamente si intitola Quale razza (A.Amadei, video-intervista con Isabella Marincola, Motoproduzioni, 2008 ) Isabella Marincola incalza così il suo intervistatore: «Io sono un’italiana, con la pelle scura. ti va bene a te? O sei anche tu un razzista? [...] mi ricordo che qualcuno mi ha detto: “sei la vergogna della razza!” Allora mi sono chiesta: “quale razza?”». Gli stessi interrogativi ritornano in Timira, quando la protagonista reagisce agli insulti razzisti decidendo di dedicarsi «con grande entusiasmo» a questa particolare abilità, essere «la vergogna della razza», che ha il potere di disorientare i suoi interlocutori (Wu Ming 2 e Mohamed 2012, 279-80). Figlia di una donna somala e di un soldato coloniale che decide di allevare lei e il fratello in Italia, perché convinto che «il figlio meticcio, quando educato da italiano, possa aspirare

alle stesse conquiste di un italiano intero» (ivi, 50), da bambina Isabella è convinta di avere la pelle nera per via del sole di Mogadiscio (ivi, 103). Da adulta, invece, reagisce al razzismo identitario che la considera automaticamente una straniera, una «profuga in patria» (ivi, 181), perché non coincide con la norma somatica bianca, rivendicando la possibilità di identificare nerezza, meticciato e italianità.

Isabella si autodefinisce infatti come «un’italiana dalla pelle scura» (ivi, 395), ma sa bene che per la mentalità comune questo è ancora un ossimoro: «se sei italiano e hai la pelle scura, sei una contraddizione vivente. Devi dimostrare che sei davvero italiano, devi essere più italiano degli altri» (ivi, 449). Paradossalmente, lo stesso trattamento le viene riservato sia dall’amica albanese Merushe – di fronte alla quale deve ribadire di essere italiana nonostante la propria nerezza (ivi, 120) – sia in Somalia, dove la chiamano «gaal», infedele, e dove suo figlio si rifiuta di frequentare la scuola italiana perché vorrebbe dire che si vergogna di essere somalo (ivi, 425). L’unica soluzione che le permetta di sfuggire alla logica nazionalista, identitaria e razzializzante in cui si trova intrappolata suo malgrado, è quella di riaffermare una duplice appartenenza: «la mia patria era l’Italia, mentre la Somalia era la mia matria» (ivi, 282), conclude Isabella citando implicitamente Igiaba Scego: «Eravamo dei dismatriati, qualcuno – forse per sempre – aveva tagliato il cordone ombelicale che ci legava alla nostra matria, alla Somalia» (Scego 2005, 11).

In entrambi i romanzi, l’affermazione della bianchezza come sinonimo di

italianità è complementare alla svalutazione della nerezza, considerata come

la quintessenza dell’alterità. Nell’Ottava vibrazione, in particolare, l’avanzare

dell’esercito del Negus ad Adua, anticipato dal rombo assordante dei tamburi e da un «puzzo aspro e feroce» che è l’«odore di altra gente, di altri soldati», è descritto come «un’onda nera», una «marea che cresce, un flusso inarrestabile, che arriva di corsa, urlando» (Lucarelli 2008, 425-426), quasi a riprodurre le immagini minacciose e inquietanti di «orde» ed «esodi biblici» spesso associate alle migrazioni contemporanee. In perfetta continuità con l’immaginario coloniale, i soggetti colonizzati sono rappresentati sempre come esseri inferiori e animaleschi: c’è un ascaro con la «faccia da cavallo» (ivi, 16, 19), il piccolo Berè squittisce «come un topo» (ivi, 69), un altro bambino è «nero e irsuto proprio come una scimmietta» (ivi, 242) e Sabà si aggrappa al suo soldato «come una scimmia» (ivi, 138), fino all’estremo di Aicha che, dall’inizio alla fine del romanzo, è apostrofata soltanto come «la cagna nera» (ivi, 11, 12, 14, 80, 194, 446). secondo il narratore «Aicha è un animale, è una iena, un gatto nero, che filtra il mondo attorno soltanto con i sensi» (ivi, 233) e come un animale non possiede nemmeno la capacità di parlare: «Aicha non ha parola, non ha pensieri, solo sensazioni, come una iena o un gatto nero» (ivi, 235). Più in generale, le rappresentazioni delle donne nere oscillano tra le due figure femminili tipiche dell’immaginario coloniale – Aicha, la prostituta «nuda, sporca e nera» (ivi, 13), dalla «sensualità selvaggia e rovente» (ivi, 87), che esiste solo per soddisfare i desideri sessuali dei maschi italiani, e Sabà, la madama dolce e servizievole, che è un gradino più in alto nella gerarchia razzializzante perché «non è una selvaggia, è

una donna, è la madama di un ufficiale italiano» (ivi, 71), e infatti parla l’italiano e si prende cura del soldato Branciamore come se fosse sua moglie, anche se «lui ce l’ha già una moglie, in Italia» (ivi, 137). Comunque, entrambe le figure sono sempre posizionate in una relazione di inferiorità gerarchica con l’apparente candore, peraltro solo esteriore, delle donne bianche e italiane, come nel caso di Cristina (ivi, 86-87 e 96-97), la moglie del cavalier Leo Fumagalli, «bello e ricco e troppo preso dal sogno di fare un giardino della Colonia italiana d’Eritrea» (ivi, 24). Le donne nere rimangono dunque imprigionate nei soliti stereotipi razzisti, sessisti e disumanizzanti: «le negrette [...] con le poppe di fuori [...] la Venere nera, la Circe

d’Africa [...] vado in Colonia e me le trombo tutte» (ivi, 35); mentre gli uomini neri sono rappresentati come «i negroni [...] che hanno fatto a pezzi gli inglesi [...] così cattivi, ma così cattivi, che si limano i denti a punta per mordere [...] vi tagliano l’uccello [...] ve lo schiaffano nel culo [...] un’orda di negri disumani» (ivi, 35-36), e dunque come una minaccia costante per la virilità bianca e italiana, che deve proteggersi dal rischio di una castrazione non solo simbolica (ivi, 118). Le uniche figure maschili che trasgrediscono la rappresentazione esclusivamente eteronormativa della sessualità – la coppia omosessuale composta dai due zaptiè (carabinieri indigeni) Ahmed e Gabrè, che in realtà sono spie del Negus, e il maggiore Flaminio, l’ufficiale «effeminato» che si eccita alla vista del sangue giovane – rimangono piuttosto marginali e appaiono come delle mere eccezioni che servono a riconfermare la regola e la superiorità di una maschilità bianca, italiana ed eterosessuale.

Decisamente più complesse appaiono le rappresentazioni del genere, della classe e del colore in Timira, non solo in virtù del più dilatato arco temporale in cui si sviluppa il romanzo ma soprattutto grazie alla moltiplicazione delle voci e dei punti di vista, che offrono a chi legge la possibilità di una seria presa di distanza critica e non un mero rispecchiamento della prospettiva colonialista.

La lettera con cui il maresciallo Marincola annuncia al fratello la decisione di far allevare in Italia i figli «meticci» ci restituisce immediatamente l’assurdità di un razzismo paternalista che serve a confermare il potere civilizzatore del colonizzatore bianco. Inoltre, la reazione del suo superiore ribadisce subito il nesso già rilevato sopra tra affermazione del potere coloniale e conferma della maschilità bianca ed eterosessuale: «per quanto lo riguardava una sola cosa era fondamentale: che lo sfogo della nostra maschile esuberanza non facesse venire meno la virilità, la spina dorsale e il prestigio, senza il quale centinaia di migliaia di individui non resterebbero sottomessi a poche migliaia» (Wu Ming 2 e Mohamed 2012, 51).

Nel racconto delle suore missionarie che la accompagnano in Italia, Isabella è

descritta, secondo il cliché colonialista, come una «bimba selvaggia» dal «musetto d’ambra» (ivi, 64-67), mentre agli occhi di Flora Virdis, la moglie del padre, appare come «l’immagine del peccato di suo marito» (ivi, 68) ed è «stupida come una scimmia» (ivi, 91). Per il figlio Antar, che si prende cura di lei quando ritorna in Italia da «profuga nel suo paese», questa donna indipendente e appassionata rappresenta una presenza scomoda e ingombrante, che arriva a mettere in crisi anche il suo rapporto di coppia; mentre per lo scrittore Wu Ming 2 è una fonte inesauribile di storie da raccontare. La stessa protagonista, a tratti, interiorizza lo sguardo razzializzante che fa della nerezza un disvalore, simbolo di bruttezza e animalità (ivi, 94), tanto da convincersi di essere sterile, secondo la peggiore propaganda fascista «che descriveva muli e mulatti come una razza bastarda di ibridi infecondi» (ivi, 307). Poi però ci regala pagine esilaranti, quando riesce a ironizzare sugli atteggiamenti sessisti, razzisti ed esotizzanti degli italiani: sul datore di lavoro che identifica la sua pelle nera con «promesse di sesso facile, selvaggio e caldo come una notte equatoriale» (ivi, 128) e sull’ossessione degli italiani per «il culo delle donne somale» (ivi, 295); su coloro che negli anni Trenta la vezzeggiano «come una bertuccia ammaestrata» perché vedono in lei «l’icona dell’avventura coloniale» o sul commerciante che la sceglie per reclamizzare degli occhiali con la montatura d’avorio «perché il bianco risalta bene sulla pelle nera o perché l’avorio, gli elefanti, l’Africa, la venere nera…» (ivi, 169); su coloro che ridono della sua eleganza perché ai loro occhi evoca «l’immagine di una scimmia con gli occhiali» (ivi, 170) o su chi si stupisce della sua cultura «perché una morettina così ben istruita, capace di tradurre dal greco e dal latino, non poteva discendere da una stirpe di cammellieri e bingobongo» (ivi, 205); ma anche su chi dà per scontato che lei e il fratello Giorgio debbano avere l’antifascismo nel sangue, perché «figli della colonia», mentre durante il ventennio Isabella è impegnata su un altro fronte, a combattere la sua «resistenza da camera contro un duce in gonnella» (ivi, 187-188). La matrigna è infatti colei che vorrebbe confinarla nei ruoli di «mignotta» o «servetta» (ivi, 206) che sono stati storicamente attribuiti alle donne nere e immigrate, quegli stessi ruoli che le verranno offerti quando intraprenderà la carriera cinematografica, interpretando proprio una schiava. Quando si trasferisce in Somalia, Isabella si rende conto che «l’alternativa secca tra madre e puttana non conosce confini» (ivi, 355) mentre, quando ritorna in Italia, si trova costretta a lavorare come assistente domestica per un’anziana signora che, paradossalmente, si chiama Itala (ivi, 211). A partire dal rifiuto di omologarsi alla norma che ammette le donne nere e immigrate nel mercato del lavoro solo come «colf» e «badanti» (unica alternativa: lo sfruttamento nel mercato della prostituzione), tutta la vita di Isabella Marincola potrebbe essere letta allora come una strategia di resistenza contro sessismo e razzismo, come un rifiuto a lasciarsi imprigionare nei ruoli imposti dalle linee di genere, classe e colore.

Certo, non si può fare a meno di rilevare che Isabella Marincola era una donna anziana mentre i due autori di Timira – che si propongono di disseppellire lo scrigno di storie intrecciate tra Europa e Africa di cui lei è portatrice – sono giovani e maschi (vedi Randall 2012). Inoltre, la riflessione conclusiva che propone la condizione di profuga come una metafora del presente italiano, in cui saremmo tutte e tutti profughi in quanto cittadini di uno stato che non c’è (Wu Ming 2 e Mohamed 2012, 458-465), risulta piuttosto forzata, proprio perché rischia di cancellare le differenze e le gerarchie di potere inscritte sulle linee di genere, classe e colore. Ma, nel complesso, il risultato di quest’esperimento di scrittura collettiva (ivi, 344-346) è un’efficace contronarrazione, che funziona come un potente antidoto contro il persistere della mentalità razzista e sessista, contribuendo attivamente all’affermazione di una consapevolezza postcoloniale nella letteratura italiana contemporanea. Per questo credo che Timira debba essere letto anche alla luce dell’emergere, negli ultimi venti anni, delle scritture migranti e postcoloniali nella letteratura italiana: da Nassera Chora e Geneviève Makaping, fino a Gabriella Ghermandi e Cristina Ali Farah, solo per menzionarne alcune, le opere di autori e autrici afroitaliane e originarie dalle ex colonie sono infatti i luoghi culturali chiave in cui oggi si costruisce una memoria critica del passato coloniale italiano e si decostruisce l’idea che la bianchezza sia «il colore legittimo» nell’Italia contemporanea. La presa di parola dei soggetti che sono stati razzializzati è infatti una strategia di resistenza contro il persistere di quegli stereotipi razzisti e sessisti che storicamente sono serviti a giustificare il colonialismo e che oggi invece sono funzionali a gestire i flussi migratori in tempo di crisi: influenzano la percezione della violenza maschile contro le donne e i discorsi pubblici sull’immigrazione (, stratificano il mercato italiano del lavoro secondo le linee del genere, della classe e del colore (vedi Curcio e Mellino 2012) e riproducono disuguaglianze sociali che limitano l’accesso ai diritti di cittadinanza. Sono queste le soggettività che ci ricordano quanto sia necessario e urgente «parlare di razza» nell’Italia contemporanea, interrogarsi sui diversi significati che questa costruzione culturale assume e sugli effetti che produce, illuminando anche i nessi con la costruzione del genere e dell’identità nazionale.

***

Qualche link per approfondire:

WM1 recensisce L’ottava vibrazione su Nandropausa

Paolo Jedlowski, La memoria pubblica e i media: il caso del passato coloniale italiano.

Giulietta Stefani, Eroi e antieroi coloniali. Uomini italiani in Africa da Flaiano a Lucarelli.

The post Quale razza? Genere, classe e colore in «Timira» e «L’ottava vibrazione» appeared first on Giap.

August 3, 2013

Sentiero Luminoso Bologna – Milano. Primo aggiornamento.

[Il primo giugno scorso, Wu Ming 2 ha presentato al Festival della Viandanza di Monteriggioni il progetto del Sentiero Luminoso da Bologna a Milano. Per l'occasione, ha scritto anche un articolo che rilancia e sintetizza molte nostre riflessioni sul tempo, l'utopia e il cammino. Il pezzo è stato pubblicato su L'Unità del 31 maggio. Lo riportiamo qui sotto. A seguire: aggiornamenti, proposte e notizie sul Sentiero Luminoso. Buona Lettura.]

[Il primo giugno scorso, Wu Ming 2 ha presentato al Festival della Viandanza di Monteriggioni il progetto del Sentiero Luminoso da Bologna a Milano. Per l'occasione, ha scritto anche un articolo che rilancia e sintetizza molte nostre riflessioni sul tempo, l'utopia e il cammino. Il pezzo è stato pubblicato su L'Unità del 31 maggio. Lo riportiamo qui sotto. A seguire: aggiornamenti, proposte e notizie sul Sentiero Luminoso. Buona Lettura.]

Movimento lento.

di Wu Ming 2

Se inserite in un motore di ricerca la parola “lentezza”, il risultato è una lista di siti che propongono di vivere, viaggiare, lavorare, mangiare fuori tempo rispetto ai ritmi incalzanti della quotidianità. Dietro questa comune rivendicazione, però, si nascondono e spesso si mescolano due visioni del tutto differenti. Da una parte, quella di chi vuole ritardare l’arrivo del futuro e quindi considera la lentezza come una sorta di macchina del tempo, capace di riportare in vita gli aspetti più sani di un passato ormai perduto. Dall’altra, quella di chi ritiene che nessun cambiamento reale, e dunque nessun futuro vivibile, possa prodursi senza una rottura del tempo.

Credo che l’approccio più utile e fecondo al tema della lentezza, consista nel sottolineare questa seconda prospettiva, evitando di farsi contagiare dalla prima. I bei tempi andati in cui la vita seguiva un altro ritmo erano infatti tempi di schiavitù, di mortalità infantile, di piccole città stato sempre in lotta tra loro, di donne confinate in casa, di lavoratori senza diritti. In poche parole: erano bei tempi, forse, soltanto per un pugno di privilegiati che se li potevano permettere.

Se l’apologia del passato suona reazionaria e stucchevole, non sempre le cose vanno meglio con l’evocazione del futuro. Il più delle volte finiamo per raccontarcelo come una semplice proiezione del presente, dritta davanti a noi a distanza di tempo, ovvero come un presente invecchiato, che di conseguenza non scalda il cuore a nessuno.

Le continue, frenetiche innovazioni tecnologiche ci danno l’impressione di un mondo che cambia a ritmi velocissimi, anche se spesso quelle innovazioni non sono altro che obsolescenza programmata, merci pensate per diventare vecchie prima di consumarsi, così da alimentare un paradossale “consumo senza consumo”. Il classico cambiamento che non cambia nulla e anzi riproduce il sistema di cui è figlio, il solito tran tran. In questo senso la frenesia è davvero il contrario dell’utopia. Perché chi si lascia incalzare dal presente è incapace di pensare il futuro, se non come “presente invecchiato”, presente spruzzato di morte. La lentezza invece dovrebbe essere soprattutto questo: darsi il tempo di desiderare un altro tempo, un altro stato di cose, diverso da quello presente. Si potrebbe dire che essa è necessaria come impulso utopico, ma non è sufficiente come programma. Anzi, spesso è proprio nel passaggio della lentezza da impulso a programma, da stimolo per pensare un mondo nuovo a chiave di volta per costruirlo, che nasce la confusione tra i due approcci di cui sopra.

Il capitalismo si è imposto come sistema produttivo imponendo sulla vita un unico tempo: quello del lavoro. La diffusione degli orologi ha sancito questa distruzione della crono-diversità: il tempo del pasto diventa la pausa-pranzo di un’ora, il tempo di una pisciata in fabbrica viene quantificato, il tempo libero è dalle-alle.

Non contento, nella sua fase più tardiva il capitalismo si è mangiato anche lo spazio: ormai siamo tutti dentro la globalizzazione, in cerca appunto di spazi alternativi, liberati, utopici. Ma non basta liberare lo spazio, se il tempo rimane schiavo. Occorre creare una doppia discontinuità: nel tempo e nello spazio. Non a caso, uno dei movimenti alternativi più interessanti degli ultimi vent’anni – i NoTav della Val di Susa – proprio su questa doppia articolazione hanno costruito il loro successo. Radicamento sul territorio, presidi, marce, luoghi simbolici (cioè un altro spazio) insieme al rifiuto delle scadenze imposte dai cantieri, con vent’anni di mobilitazione ad libitum, pazienza, racconto, critica, riscoperta della Storia (cioè un altro tempo).

E’ chiaro che l’importanza di queste due variabili dipende dal fatto che la nostra stessa vita si svolge nello spazio-tempo e sarebbe impensabile all’infuori di esso. Tuttavia, c’è una particolare attività nella quale queste due dimensioni della nostra esistenza sono coinvolte in maniera molto evidente: il movimento. Attraversare un certo spazio in un certo tempo. Per questo credo che il movimento lento – camminare, pedalare – sia l’esperienza che più di ogni altra può trasmetterci l’impulso utopico a desiderare un altro futuro. Abbiamo bisogno di prendere coscienza della nostra frenesia e di quello che essa ci fa perdere e ci occulta. Ma per farlo dovremmo riuscire a guardarci da fuori, e questo non è affatto facile, se rimaniamo immersi nel byt, la parola che in russo indica la quotidianità. Se vogliamo immaginare un beat diverso – un altro ritmo e un altro tempo – dobbiamo prenderci una pausa dal byt. Camminare può essere questa pausa. Soprattutto: camminare attraverso spazi che ormai sono pensati per altri tempi, per altre velocità. Andare a piedi da Bologna a Firenze, il “collo di bottiglia” d’Italia, dove si concentrano due autostrade, tre statali, quattro linee ferroviarie. Costruire un sentiero da Bologna a Milano – come stiamo cercando di fare sul nostro blog – per imparare a leggere il paesaggio di quella Grande Pianura che ormai consideriamo tabula rasa, buona giusto come piedistallo per capannoni, outlet in forma di villaggio, villette a schiera e infrastrutture. Perché camminare, – immergersi nel territorio senza la mediazione di un finestrino, liberi di guardarsi intorno, privi di ostacoli da evitare al volo, – ci consente soprattutto di rallentare e approfondire lo sguardo. Di capire che il futuro è davanti a noi, ma non lo si raggiunge correndo in linea retta. Occorre scartare, deviare, scoprire passaggi sghembi e segreti, come un viandante che cerca il suo sentiero, perché sa che esiste, magari nascosto, e per questo in tanti lo chiamano utopia.

***

Il Festival della Viandanza è stato una grande occasione di incontro e di confronto sul progetto del Sentiero Luminoso. Ne sono nati suggerimenti, proposte, consigli di viaggio che sommati ai commenti raccolti su Giap e alle mail piovute in queste settimane, formano già un tesoro prezioso.

Massimo Montanari della Compagnia dei Cammini mi ha proposto di partire da Bologna con una squadra di asini – nel senso stretto di Equus Asinus – e di raggiungere con la medesima l’elegante Piazza Duomo. Alberto Conte di Itineraria mi ha spalancato il mondo delle tecnologie GPS e di strumenti come MapSlow e Land. Roberta Ferraris mi ha messo a disposizione gli articoli di Airone e NoLimits (1997) sul suo viaggio a piedi da Milano a Bologna (e poi Roma, insieme a Riccardo Carnovalini). Valentina Scaglia mi ha indicato luoghi imprevisti dove attraversare il Po e scampoli di antiche foreste in mezzo ai campi di mais.

Nel frattempo, per vie telematiche, il solito Simone Franchino mi ha messo in contatto con i NoTav di pianura, mentre Matteo Toller preparava un tumblelog dedicato al progetto e che aprirà le porte a settembre. Andrea Mainardi si è offerto di farmi da guida tra i cippi partigiani nella zona di Correggio, Francesco di Spazi Indecisi ha cominciato a segnalarmi edifici abbandonati e archeologie industriali. Claudio Madella (aka Clettox) mi ha segnalato la lotta per il Pagiannunz di Abbiategrasso, Paolo Menzani di Transitum Padii mi ha promesso percorsi alternativi tra Parma e Piacenza e poi oltre il Grande Fiume…

Tutto questo per dire che:

1) L’elaborazione del percorso richiederà più tempo del previsto e la partenza è fissata per la tarda primavera del 2014.

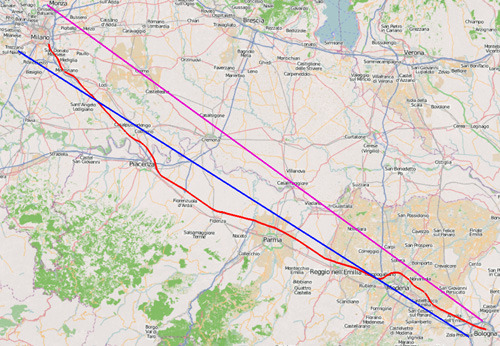

2) Come suggerito da Vecio Baeordo, ho deciso di delimitare lo spazio all’interno del quale individuare il Sentiero Luminoso, altrimenti la raccolta di info e suggerimenti diventa ingestibile. Poiché il progetto ha come nucleo fondamentale la coppia di opposti velocità/lentezza e in particolare il tracciato AV tra Bologna e Milano, ho stabilito di considerare due linee guida: 1) Il tragitto del TAV – inteso come fascia, larga 4 km, 2 da una parte e due dall’altra; 2) Il percorso geometricamente più breve tra le due città, ovvero la retta che le congiunge (ma poiché le città non sono punti sul piano, si tratta in realtà di due rette: una che unisce il punto più a Nord della Tangenziale di Milano con il rispettivo punto più a Nord di quella di Bologna, e l’altra che fa lo stesso con i punti più a Sud. Combinando queste tre linee si ottengono i confini del territorio che attraverserò in cammino.

A settembre, sull’apposito tumblelog, forniremo le coordinate precise e gli strumenti per visualizzare il percorso. Al momento, giusto per stimolare ulteriori consigli, diciamo che l’area d’interesse è delimitata a Nord da Nonantola, Novellara, Casalmaggiore, Crema, Melzo e a Sud da Modena, Parma, Piacenza, Somaglia, Rozzano.

Rimane un dubbio: la “fascia” ferroviaria di 4 km è stabilita in maniera arbitraria. L’idea sarebbe quella di considerare un territorio che “sente” la presenza della linea AV, ad esempio come impatto visivo. Non sono però riuscito a trovare valutazioni precise sull’ampiezza di questo tipo di impatto. Anche perché il tracciato AV non è sempre uguale: a volte passa su viadotti alti 12 metri, altre volte è solo “in rilevato” e nel caso del ponte sul Po è sorretto da due torri di 60 metri… Qualcuno ha un criterio da suggerire?

Altra domanda: qualcuno sa dirmi se la diga sul Po che si trova a Isola Serafini – con annessa conca malfunzionante – è transitabile a piedi?

***

Sempre a proposito di storie e di sentieri, ricordiamo che anche quest’anno WM2 accompagnerà un piccolo gruppo di vaindanti lungo la Via degli Dei, da Bologna a Firenze, in collaborazione con la Compagnia dei Cammini. Si parte il 5 settembre e si ritorna il 10. Qui per info e prenotazioni.

The post Sentiero Luminoso Bologna – Milano. Primo aggiornamento. appeared first on Giap.

July 30, 2013

We shall overcome! Le Basse Intese contro il referendum di #Bologna

Come le Basse Intese PD – PdL hanno rimosso il referendum di Bologna sulla scuola pubblica. La volontà di 50.000 bolognesi non conta nulla. Disprezzate le 86.000 persone che sono andate a votare. E’ la democrattura, bellezza. Su Internazionale.

The post We shall overcome! Le Basse Intese contro il referendum di #Bologna appeared first on Giap.

July 25, 2013

#PointLenana, raffica estiva di recensioni e commenti

Alla fine arrivammo al rifugio della stazione meteo. Il mio umore era all’insegna del chi-me-l’ha-fatto-fare, ma in quel momento mi girai e, in fondo al lungo sentiero percorso, vidi la montagna, il massiccio già lontano, azzurro, levitante sul verde degli alberi. Mi resi conto che solo dieci ore prima ero stato lassú, proprio in cima, e il mio umore trasmutò, e quelle dieci ore mi sembrarono niente. Niente. (Foto di Roberto Santachiara, clicca per ingrandire)

E’ come se Point Lenana non fosse uscito a fine aprile ma a metà luglio, tanti sono i lettori che lo stanno scoprendo adesso. Forse c’era bisogno di un po’ di tempo, per molti c’era uno “scoglio” da superare, una comprensibile esitazione: “Un libro che parla di montagna?!” Anche per questo era ed è importante presentarlo in giro per l’Italia. Scarpinare, raccontare, sciogliere le diffidenze.

Altrettanto importante era ed è proseguire il libro con altri mezzi, estendere il suo mondo con un incessante lavoro collettivo in rete (qui su Giap, su Twitter, su Tumblr, su Pinterest…) e con ripetute escursioni a tema. Diversi lettori hanno potuto discutere di Point Lenana mentre “ci mettevano il corpo”, vivendo un’esperienza fisica, fuori dalla loro zona di comfort.

Ebbene, lo sbattimento paga: il libro è accolto sempre meglio, i riscontri positivi si moltiplicano, ogni giorno riceviamo una nuova recensione. Il passaparola si intensifica e tutto fa pensare che stia per raggiungere il tipping point, l’istante in cui si inarcherà e diverrà autosufficiente. Grazie a tutt* per questo momento di impegno e condivisione.

Qui sotto proponiamo alcune recensioni uscite nei giorni scorsi in rete, su quotidiani e su riviste specializzate, oltre all’audio di un’intervista che WM1 ha rilasciato a Radio Onda d’Urto di Brescia. Ricordiamo che il calendario delle presentazioni è qui. Buona lettura e buon ascolto.

Dal blog La Balena Bianca, 21 luglio 2013:

ESEGESI DELL’ALPINISMO E “FUGA” NELLA STORIA

di Fabio Disingrini

Nell’inverno 1943 tre prigionieri di guerra italiani, Felice Benuzzi, Ecce Homo, Giovanni Balletto e Vincenzo Barsotti, evadono dal campo di prigionia inglese di Nanyuki e scalano il monte Kenya issando una bandiera tricolore sulla Punta Lenana salvo riconsegnarsi alle autorità britanniche diciassette giorni dopo. L’ascesa sarà inavvertita in Italia e il testo di Benuzzi che la racconta – Fuga sul Kenya, edito nel 1947 da L’Eroica di Milano – resterà in sostanza giacente fuorché diventare Oltremanica e Oltreoceano un best-seller nella sua traduzione con titolo No picnic on Mount Kenya… Ecce Libro. «Roba da fasci», penserà Wu Ming 1 maneggiando questa strana missiva del suo agente letterario Roberto Santachiara: un volume di Felice Benuzzi, triestino, nel novero di quella «trista retorica giuliana sull’italianità della città irredenta» e quell’impresa di nostrano e «particolare filone, quello di una certa pseudo-storiografia divulgativa che si è data il compito di propinare narrazioni rassicuranti e assolutorie», un «paradigma vittimario» di pronto utilizzo per gli italiani brava gente, «sempre capaci di arrangiarsi e all’occasione di compiere grandi atti di eroismo» (pp. 15-16). Eppure c’è una semiotica altra da definire, una certa metastoria da esumare nei suoi sostrati, un’ucronia congenita nei disegni della New Italian Epic… Ecce Point Lenana.

Il libro è prima un récit d’ascension, una letteratura testimoniale in presa diretta dei due autori sull’orme “benuzziane”, poi un entrelacement di vite declinate nell’epica: dalla Vienna di Freud, Klimt, Trotsky e del fu clochard Adolf Hitler, alla Trieste furente di Wilhelm Oberdank (aka Guglielmo Oberdan), Ruggero Timeus e Scipio Slataper; da Gea della Garisenda e la sua «promessa dell’Africa che è la promessa della fica» (p. 132), alle ebbrezze marziali di D’Annunzio, Carducci e Giovanni Pascoli, «proprio lui, dopo una vita spesa a cantare la natura e la vita dei campi, il fanciullino e l’uccellino, il vecchiettino e il lumicino, il sonnellino e il gelsomino, il rondinino e il biancospino, proprio lui che ha dedicato versi all’uccisione del suo babbino» (p. 135). Gli assolutismi di Franz Ferdinand e le solitudini di Francesco Giuseppe, la Grande Guerra sulle Alpi Orientali, i Ragazzi del ’99, Giuseppe Ungaretti, Fiume, la Grande Proletaria e la vittoria mutilata: «Mi sembra che in questa storia i poeti abbiano tutti un ruolo nefasto» (p. 157) e del resto con la guerra e i nazionalismi gli artisti danno il peggio di sé, è un vero e proprio «complesso militar-poetico» (p. 257) e lo dice anche Slavoj Žižek.

Point Lenana è un’esegesi dell’alpinismo prima, altrimenti e dopo «vent’anni di culto dell’azione elevato a religione civile» (p. 27), di «vitalismo dozzinale» dell’ascesa e strumentalizzazione muscolare alla Rudatis. È la poetica del “bacillo dei sassi” di Benuzzi e del mal di montagna di Giuan, protagonisti di quella fuga alpinistica che sembrava patriottarda anziché sensoriale, ed è lo spettro blues di Emilio Comici, il maestro del sesto grado, rocciatore divelto dal consorzio civile: tre icone di quell’antifascismo latente ed esistenziale, di «un’opposizione al regime passiva ma endemica e inestirpabile» (p. 454) che fra meriti contraddittori e lealtà statuali segnerà l’epilogo del «tragico Arlecchino camuffato da imperatore romano» (p. 165), la fine del suo tempo, il Götterdämmerung degli dei posticci e di ogni finzione mitologica. Che cosa sarà del resto l’andare in montagna se non un apprendistato alla Resistenza (concetto già molto caro a Primo Levi) e una «metonimia del prendere le armi contro i nazifascisti»? (p. 514) Perché Point Lenana è prima il riesame della deriva littoria, della miopia ideologica (allora come oggi) dei partiti di sinistra che disinnescarono gli Arditi del popolo, del do ut des del Balilla Meazza, di Binda, Nuvolari e Primo Carnera, della “direttiva entrista” e dell’“arte di non esser governati tanto”, dell’anacronismo coloniale, delle bombe all’iprite fra negazionisti o relativisti del gas come Indro Montanelli, dell’(ancora una volta attuale?) madamato, del prestigio di razza e della legislazione antisemita, delle rentrées danarose e arriviste del Maresciallo d’Italia e del “Vespasiano di sangue” del Viceré d’Etiopia – al secolo Pietro Badoglio e Rodolfo Graziani – per l’inutile compiacente nomenclatura del ventennio, dello svelto colpo di spugna a spron di amnistie e tribunali compiacenti i fascisti che, cambiato il colore della camicia, potevano tornare utili per un nuovo “governo tecnico” (!).

Così focali in Point Lenana saranno anche il ritratto del duca Amedeo d’Aosta, massimo esponente nel suo Dramma di Eschilo dell’antifascismo apolitico in colonia, e le idiosincrasie del Negus Hailé Selassie, martire austero della demenza fascista e insieme garante di «un governo autoritario con tare ereditate dal sistema feudale e altre importate dal capitalismo» (p. 484). Perché dopo Timira di Wu Ming 2 in Point Lenana c’è ancora tanta, anzi, tantissima Africa: la rivoluzione Mau Mau, il rastafarianesimo, il consumismo indotto dei “client-countries” britannici, l’Eccidio di Mogadiscio e il missionariato di Giuan mentre il calco sinottico e ispirativo di Follow The Fleet, pellicola americana con Fred Astaire e Ginger Rogers, ricorderà invece tante pagine di 54 (Wu Ming) se non per stilemi, almeno nella suggestione filmica.

E alla fine il lettore, lost in foreshadowing da così tante pagine, vorrà avanzare la sua soluzione: se Point Lenana, per stesso lecit autoriale un «oggetto narrativo non identificato» (p. 380) fra saggio e racconto, avrà svelato il caleidoscopio concettuale di quel tricolore dei prisoners of war e se Fuga sul Kenya sarà ormai come «un ipertesto dove ogni parola é diventata “cliccabile”» (p. 493). Se le “due bandiere” di Felice – l’ambasciator romantico che cerca le montagne muovendo per il mondo – e Giuan, afflitto dal male oscuro dell’alpinista, avranno saputo saldare nella loro melanconia la guerra della memoria o se, come lo spleen di Comici, anche questa storia non avrà offerto risposte e si potrà solo continuare a raccontarla.

20 luglio 2013, Point Lenana Tour: WM1 sul Monte Vettore. Clicca per ingrandire.

La Repubblica, 23 luglio 2013:

SE LA NUOVA EPICA RIPARTE DAL KENYA

di Giuseppe Leonelli

Wu Ming è un collettivo impegnato da anni in un processo di rifondazione della narrativa italiana, che persegue «la morte del Vecchio» identificato nei «giochetti tardo-postmoderni» di troppi scrittori contemporanei [A voler essere precisi la "morte del Vecchio" è un'altra cosa, è un mitologema che si trova dentro i romanzi del New Italian Epic, ma pazienza, N.d.R.]. Il romanzo dovrebbe ritrovare uno spirito epico raccontando «imprese storiche o mitiche, eroiche o comunque avventurose». È un programma particolarmente caro a Wu Ming 1, fra i membri più attivi del gruppo, che ora firma, in collaborazione con Roberto Santachiara, l’opera dal titolo Point Lenana (Einaudi, pagg. 596, euro 20).

Il romanzo, se si può definire tale, si apre con l’arrivo al personaggio che dice io, cioè Wu Ming 1, «in una mattina come un’altra del febbraio 2009», d’una busta che contiene un libro, Fuga sul Kenya, scritto da un «tal Felice Benuzzi». Gliel’ha mandata l’amico, in seguito coautore, Ro- berto Santachiara. Il libro, pubblicato nel 1947, racconta un fatto avvenuto in Africa nel 1943, allorché tre italiani – il triestino Felice Benuzzi, il genovese dott. Giovanni Balletto e Vincenzo Barsotti di Camaiore – evadono da un campo di prigionia inglese e scalano il Monte Kenya per piantare sulla vetta la bandiera tricolore, quindi ritornano al campo, suscitando l’ammirazione del nemico.

La breve vicenda, iscritta in tre vite e in un limitato arco temporale, si dilaterà, una volta sottoposta all’attenzione degli autori di Point Lenana, in un’amplissima rete di avvenimenti, alcuni connessi e consequenziali, altri casuali, che, sviluppandosi dal passato al presente e al futuro, riempiranno di sé tutto il corso di un’epoca. Il risultato è un complesso diegetico in cui s’intrecciano vari libri, giustamente definito, dagli autori, «racconto di tanti racconti», la maggior parte dei quali si svolge in Africa, luogo deputato dell’epos contemporaneo, ma anche in Italia e altrove: un libro che «parla di Italia e italianità, di esploratori e squadristi, di poeti e diplomatici, di guide alpine e guerrieri».

L’espediente tecnico che produce e tiene insieme il racconto è un processo di «ibridazione di saggistica e narrativa», di per sé non del tutto originale, perché vi hanno fatto ricorso storici e romanzieri in varie epoche; ma interpretato con senso felice del ritmo ed espresso in una lingua asciutta e intensa, che punta sempre verso la realtà, connotandone con efficacia la sostanza subliminale. Eccoci, dunque, proiettati in un arco temporale che va dal 1910 al 1946, innescato da avvenimenti recentissimi, datati fra il 2009 e il 2010. L’esito di quest’avventura narrativa, rigorosamente sostenuta dai documenti (si veda l’accuratissima sezione bibliografica finale) è un grosso tomo, montato come un film, che si legge, si può dire, in un fiato.

C’è una vaga suggestione ariostesca nella velocità con cui il racconto si muove fra «le donne, i cavallier, l’arme, gli amori», ovvero i fatti e i misfatti del nostro tempo. Intravediamo, in apertura di libro, Wu Ming 1, uomo della bassa ferrarese, mentre emerge dalla prima scalata della sua vita che replica, per amore di conoscenza, quella di Benuzzi e compagni; qualche pagina dopo, retrocediamo nel tempo e siamo a Vienna, a Trieste, tra la guerra e le montagne dei primi venti anni del secolo. Verranno in seguito il mal d’Africa, Graziani, Badoglio e l’Impero, tutti prodromi alla vita di Benuzzi, quindi l’altra guerra, i Mau-Mau e tutto il resto che il lettore scoprirà da sé. Compresi il male di vivere, e quindi le lacrimae rerum, ma anche il misterioso senso dell’armonia che, nello sguardo dei prigionieri della vita, pervade l’epifania delle montagne protese verso le alte costellazioni.

Dalla rivista on line Doppiozero, 21 luglio 2013:

Wu Ming 1, Santachiara. Point Lenana

di Enrico Manera

Visivamente, mi figuro Klaus Kinski e Werner Herzog impegnati sul set di Fitzcarraldo in un corpo a corpo con la natura per dare vita a una narrazione che ha l’andatura molleggiata di un gatto, capace di verticalizzazioni impreviste e improvvise e di carezzare morbidamente come di artigliare a sangue.

Penso questo in uno stato di coscienza tra il sonno e la veglia dopo una intensa giornata di presentazione di libri, oltre quattro ore, piacevolmente impegnativa. Tra questi, in particolare, Point Lenana di Wu Ming 1 e Roberto Santachiara con uno dei due co-autori nella tappa torinese di un vero e proprio tour, impressionante per lunghezza, durata, intensità. Una opportunità per ragionare su diversi nodi che riguardano la narrazione, il suo ruolo pubblico, la sua politicità e il suo potenziale pedagogico.

Il nuovo libro di un membro del collettivo Wu Ming e del loro agente letterario, è un oggetto narrativo non-identificato, un anfibio tra narrativa e saggistica, una non-fiction novel, una inventio ficta. Un (l)ibrido assemblaggio di storie dentro la storia, un itinerario iniziatico tra diversi materiali mitologici, una mappa precisa e in movimento di geografie umane che attraversa vicende di alpinismo e viaggi estremi, di libri di alpinisti e viaggiatori estremi; di Trieste e Istria, Dalmazia; di fascismo e di antifascismo; di colonialismo inglese e italiano; di Kenya, Libia, Etiopia; di razzismo e di post-colonialismo. Di biografie e di tipi umani che quelle vicende hanno attraversato, negoziando e riposizionandosi rispetto ad esse. Tutto questo si stratifica come in una millefoglie a partire dalla vicenda reale di Felice Benuzzi, Giùan Balletto, Enzo Barsotti e della loro impresa. Prigionieri di guerra italiani in un campo inglese in Kenya nel 1943 evasero solo per scalare, senza cibo e in condizioni di fortuna, la Punta Lenana del Monte Kenya. Raggiungono la cima, lasciano tracce del loro passaggio e tornati giù si riconsegnano alle autorità. Per «salvare le loro anime», con un gesto che in Italia viene letto come virile e fulgido esempio di amor di patria o spacconata fascista e che, con gli occhi del resto del mondo è diventato un classico dell’alpinismo e della più nobile fuga into the Wild (cfr. Benuzzi, No picnic on Mount Kenya e la versione italiana Fuga sul Kenya).

Lo strudel, il vortice di cui scriveva Benjamin, è reso ancora più gustoso dalla meta-narrazione: nel 2010 i due coautori hanno ripetuto il viaggio, sono saliti sulla Punta Lenana e raccontano l’esperienza, con il a fatto che uno dei due è un alpinista provetto, l’altro non era mai salito oltre i 1000 metri, mentre qui si parla di 5000 e tre fasce climatiche. Laddove altri lavori del consorzio narrativo bolognese ci fanno vedere il montaggio finito, mostrando il backstage nei titoli di coda, qui il cantiere è aperto e anche il montaggio è trasparente nel testo, con le mail degli autori, le interviste delle tante persone contattate, i documenti di un lavoro di archivio e ricerca di quattro anni di salita al libro.

La montagna, il racconto della quale ha una lunga e consolidata tradizione di genere (in ordine sparso e scriteriato: Petrarca, Goethe, Comici, Motti, Bonatti, Messner, MacFarlane) è per WM1/Santachiara il luogo fisico e simbolico attorno a cui si articola una pratica che sta tra la danza e la disciplina spirituale. Se da un lato può essere malamente inteso (ed è stato fatto dal fascismo) come gesto superomistico e virilizzante, nella sua dimensione più propria è ricerca del vuoto (o del tutto, il suo simmetrico speculare), dell’interiorità e dell’alterità. È la cornice metaforica che nelle parole di Benuzzi significa «meraviglia, umiltà, freschezza di sentimenti». In Primo Levi: «il sapore di essere forti e liberi anche di sbagliare, e padroni del proprio destino»; andare in montagna è «un’impresa matura e responsabile, a cui il fascismo non ci aveva preparati, e che emanava un buon odore asciutto e pulito» .

La montagna è un iper-segno: è luogo post-umano in quanto «mina in noi la compiaciuta convinzione che il mondo sia fatto per l’uomo» (MacFarlane), è simbolo dell’eternità, per via della pietra che significa l’inorganico e dura oltre il tempo (con più cognizione di causa: Caillois, Starobinski, Jesi, Assmann). È legata alla metafora primaria per cui ‘alto’ è associato a situazioni emotive positivamente connotate, fin dal neonatale essere presi in braccio e dallo sguardo infantile che è sempre verso l’alto (Lakoff). In montagna il cervello umano sembra funzionare in altro modo, a partire da una differente ossigenazione che attiva una spinta alla percezione del reale, capace di dare seria dipendenza e creare profonde malinconie oltre che stati estatici, dai quali la ricaduta può essere fatale (il libro racconta anche sottotraccia una storia dei tanti alpinisti suicidi).

Per tutte queste cose andare in montagna per uomini e donne di generazioni diverse diventa anche un’utopia vissuta, il fatto tangibile che un’altra vita è possibile, in solitaria ma più spesso nella comunanza di intenzione: è esperienza della pulsione utopica che spinge a fare cose che sono riflesso del desiderio di vivere altrove.

«Non esiste l’azione concentrata, esiste il campo di concentramento»: Benuzzi è un alpinista triestino che, in cerca di un altro mondo, prima ancora di fuggire dal campo di prigionia, era fuggito dall’Italia per fare il funzionario pubblico nelle colonie dell’Africa Orientale Italiana, non prima di aver sposato un’ebrea tedesca clandestina (Stefania “Marchi”, cioè Marx). Nel 1938, peraltro. Gran parte del libro è narrata grazie alla sua voce e a quella delle figlie, Daniela e Silvia, per un ritratto umano che rifugge il gusto agiografico; da tutte le altre voci e dalla messa in luce del loro contesto emerge una presa di coscienza lucida di cosa sia stato il fascismo per una generazione.

Il sotteso impegno pedagogico-culturale rende Point Lenana un libro particolarmente consigliabile al ventenne di oggi. Il salto tra Trieste e Addis Abeba, via Tripoli, permette di raccontare con precisione e semplicità i crimini di guerra del fascismo giuliano e del colonialismo italiano, i grandi rimossi della nostra storia pubblica grazie alla narrazione assolutoria del «buon italiano» che negli ultimi vent’anni ha contribuito a rendere più ottusa un’opinione pubblica che già prima non scherzava.

Ma il discorso tocca anche lettori più maturi e preparati. «Il prius logico delle leggi antiebraiche è il razzismo in Africa e il prius logico del razzismo in Africa è il razzismo antislavo» sintetizza uno dei due coautori. Il durissimo razzismo del fascismo di confine che prepara le vendette future, l’arroganza dell’Impero e le stragi dimenticate di Libia e di Eritrea, i campi di concentramento italiani, le miserie umane dei campioni di antropologia italica Badoglio e Graziani, le pur buone intenzioni di Amedeo d’Aosta che non possono redimere il marcio del colonialismo, le ricerche ignorate di Del Boca perché moltissimi si bevevano le nostalgie giovanili di Montanelli, le amministrazioni locali nostrane che oggi sperperano denaro per fare monumenti a criminali di guerra, la rozza ignoranza delle nostalgie fasciste e il revisionismo da salotto buono dei quotidiani nazionali. Tutto questo trova posto in Point Lenana, insieme alla Resistenza – che è un andare in montagna – e alle diverse forme che la ribellione esistenziale può assumere, oltre l’andare in montagna. Come trovano posto la ribellione indigena dell’Africa post-coloniale, gli spettri dei Mau Mau che materializzano il terrore del selvaggio cannibale, di fronte a un occidente bianco che si autoassolve e animalizza paternalisticamente un’Africa che non conosce veramente.

Molta storia scorre nelle pagine di un libro in cui, per usare una metafora di Filippo Sottile, la storia è simile a un ascensore di cui si vedono i meccanismi operanti, salendo e scendendo dalla tromba delle scale accompagnati dai ricordi del portiere del palazzo. La voce narrante della storia, solitamente affidata al neutro storiografico del saggio, viene destrutturata dalla pluralità delle storie e dalla dislocazione che le fa esplodere per arborescenza. Fin dagli esordi lo stile Wu Ming è caratterizzato dal montaggio ‘cinematografico’ e dalla decostruzione del mito dell’autore, dalla dimensione collettiva intensamente praticata, dalla tematizzazione di eroi eccentrici, di nodi complessi e di comunità minoritarie e trasversali, dai plot irriducibili a stereotipi maistream e trionfali, dal legame con i movimenti militanti e con un’eterogenea opposizione culturale, dal radicamento in una transmedialità in divenire attraverso la rete, dalla programmatica nuova epicità ragionante.

Scrive Yves Citton che il progetto culturale di Wu Ming, nel suo insieme, «condensa una serie di pratiche, di partiti presi e di teorizzazioni che forniscono un’eccellente piattaforma di riflessione sullo statuto delle storie, dei miti, delle comunità e delle scenarizzazioni ancora da inventare».

La scrittura, al pari del cinema e della musica sempre presenti, è intessuta di valore pubblico e politico, e svolge un ruolo decisivo nella battaglia contro il discorso mediatico dominante, che significa sostanzialmente semplificazione banalizzante, riduzione della complessità, rimozione della scomodità, omologazione stereotipante e reificazione mercantilistica. Il montaggio con cui è prodotta (e la sua esposizione) è un modo per riscattare il ‘mito’ come racconto che salva la significatività e il potenziale comunicativo del racconto, fino a farne uno strumento di mitologia ‘autentica’, cioè non dogmatica e indiscutibile, per comunità in rivolta in cui «singolarità di ogni scrittura e la dimensione comune della moltitudine» (Citton), individuo e comunità, trovino il loro equilibrio.

Nella continuità di paesaggio immaginale tra la linea di ribellione/emancipazione che solca le controculture e le tante vicende di rivolta/rivoluzione della storia si producono «attraverso le gioie del contagio» i «germogli» di «nuovi mondi del possibile preclusi alla ragione contabile» e le ragioni di una ricerca della «felicità» presente. Wu Ming può essere considerato un paradigma di produzione narrativa per la ricostruzione di un immaginario di sinistra: che per Citton non può che essere «un bricolage eteroclito di immagini frammentarie, di metafore dubbiose, di interpretazioni discutibili, di intuizioni vaghe, di sentimenti oscuri, di folli speranze, di racconti senza cornice e di miti interrotti che prendano insieme la consistenza di un immaginario, tenuto insieme [...] dal gioco di risonanze comuni che attraversano la loro eterogeneità per affermare la loro fragilità singolare».

Point Lenana inserisce in questo progetto narrativo anche la comunicazione della storia, su base rigorosamente documentaria, su cui si dovrebbe iniziare a riflettere seriamente, preso atto di una crisi delle Humanities e dello scarso appeal degli studi storici (che poi significa ignoranza mostruosa dei più e degrado della vita pubblica). Ma qui è lo scrivente che parla dopo aver preso un sentiero parallelo, un recensore-lettore che tra l’altro insegna filosofia e storia a gente più giovane e per cui il problema della narrazione è anche rovello di una negoziazione quotidiana.

Gli autori del libro confessano apertamente che il loro campo-base è stato l’amore per i personaggi, le cui tracce sono state disseppellite e restituite a nuova vita.

È un racconto di racconti di uomini che vagarono sui monti. Uomini che in pianura e in città indossavano elmi, cotte di maglia, armature da ufficio, e solo in montagna si sentivano finalmente leggeri, finalmente sé stessi. La montagna era tempo liberato, rubato al dover vivere, conquistato con unghie, denti e piccozza. Quando scendevano – perché prima o poi tocca farlo – la vita li riafferrava, la gravità li tirava giú e tornavano a essere, come scrisse uno di loro che poi si tolse la vita, «i falliti». Lo furono anche nella buona sorte: qualcuno ebbe successo nella professione, girò il mondo, fece piú di una bella figura in società, poté contare su una famiglia che lo amava… Eppure, nulla di tutto ciò rimpiazzava una salita in montagna, una notte in bivacco, uscire dal rifugio e assistere in marcia al sorgere del sole. Tutti i giorni sognavano. Sognavano il cameratismo della cordata o la pace concentrata e acuta dell’ascesa in solitaria. Tutti, senza eccezioni, sognavano il vento che sferza naso e guance mentre lo sguardo si perde dalla vetta, rivivevano l’istante prima della discesa, l’ultimo languore che precede la tristezza, la mancanza, il congedo dal mondo che non conosce il dover vivere.

Ripenso a Kinski e a Herzog, al loro teatro nella giungla. Al felino sornione e a due teste che ruggisce con determinazione o gorgoglia sommessamente, gettando sassi nell’acqua che producono cerchi dall’ampiezza imprevedibile. Ritrovo lo stesso coinvolgimento totalizzante in una comunità di lettori stretta intorno ai loro autori. È chiaro a tutti che scrivere è andare in montagna.

Point Lenana sul Monte Vettore, 2476 mt., vetta più alta delle Marche. Fotografia di Simone Vecchioni, clicca per ingrandire.

Dalla rivista (Meridiani) Montagne, luglio 2013:

TANTI RAMI INTORNO A BENUZZI

di Marco Albino Ferrari

A detta degli stessi autori, Point Lenana è un vero e proprio UNO, cioè un Unidentified Narrative Object o, se preferite, un oggetto narrativo non-identificato. Tant’è che alla fine della lettura non saranno pochi i problemi che vi troverete a risolvere per decidere su quale scaffale inserirlo: tra i romanzi storici? Tra i saggi? Tra i libri di viaggio? Tra i récit d’ascension? Forse finirete per appoggiarlo sul comodino così da riprendere la lettura di quando in quando, ritornando su qualche dettaglio delle innumerevoli e curiose storie che nelle oltre cinquecento pagine si intrecciano. Il filo narrativo, o meglio il “tronco portante” del libro, è la vicenda arcinota di Felice Benuzzi e dei suoi due compagni che durante la guerra fuggono da un campo di prigionia inglese sotto il Monte Kenya e, con attrezzi tecnici ed abbigliamento del tutto inadatti, riescono a dar luce al loro sogno arrivando sulla vertiginosa cima equatoriale. Da quell’avventura nascerà un best-seller internazionale, No Picnic on Mount Kenya (Fuga sul Kenya è il titolo italiano, che ha conosciuto fortuna più contenuta rispetto alla rimaneggiata versione inglese, vedi Montagne n. 58, pag. IX). Dal tronco portante, però, il team degli autori (ibrido pure quello: uno scrittore parte integrante del collettivo Wu Ming e un noto agente letterario) devia, deraglia, sale su rami secondari che invece che assottigliarsi si fanno via via più solidi e diventano vere e proprie storie indipendenti. E’ stato “come navigare in un ipertesto”, dicono gli autori verso la fine del viaggio. “Ogni parola, ogni nome, ogni riferimento en passant è diventato ‘cliccabile’.” Si parte così dagli sforzi di Benuzzi e compagni sulla montagna e si passa all’irredentismo triestino (città di Benuzzi), si transita poi per le evoluzioni di Comici sulle muraglie dolomitiche, si devia sul racconto delle prebende milionarie di una figurina orrenda della nostra storia patria, Pietro Badoglio, e sul suo socio gassatore di negri in Abissinia, Rodolfo Graziani. Che siano sullo sfondo o in primissimo piano, le montagne non mancano mai: così come l’alpinismo, i viaggiatori delle alte quote, il Cai, i libri di scalate, l’amore per i grandi orizzonti. Un libro che consiglio caldamente ai lettori di Montagne: sarà assai facile rimanere sospesi a uno degli infiniti rami che si staccano dal tronco portante.

L’11 luglio scorso WM1 è intervenuto telefonicamente nella trasmissione Flatlandia di Radio Onda d’Urto (Brescia). A intervistarlo c’era Gianbattista (Sancho) Santoni. Ecco la registrazione.

Chiudiamo, per ora, linkando la bella e toccante recensione di una lettrice gardenese, Stefania Demetz, nata e cresciuta nei luoghi in cui Emilio Comici trascorse gli ultimi anni di vita.

The post #PointLenana, raffica estiva di recensioni e commenti appeared first on Giap.

July 23, 2013

«Mitocrazia», di Yves Citton. Prefazione di Wu Ming 1, postfazione di Enrico Manera

[La casa editrice Alegre ha da poco dato alle stampe la traduzione di Mythocratie, importante saggio del filosofo francese Yves Citton. La prefazione è scritta da Wu Ming 1, la postfazione da Enrico Manera. Proponiamo qui entrambi i testi. Il libro è acquistabile sul sito di Alegre con il 15% di sconto e senza spese di spedizione.]

-

L’incontro tra il salmone e gli asparagi sul tavolo del narratologo

di Wu Ming 1

Verso la fine degli anni Zero ci colse il sospetto che in Francia la riflessione «da sinistra» su miti e narrazioni stesse prendendo una brutta piega.

Il libro Storytelling di Christian Salmon, improvvisamente e improvvidamente à la page, stava imponendo un approccio semplicistico e consolatorio al problema. Salmon descriveva un grande e maligno complotto finalizzato a imporre un Nuovo Ordine Narrativo (NON) per mezzo di un’arma di distrazione di massa chiamata – appunto – storytelling. In inglese il vocabolo non designa altro che l’atto basilare e primevo di raccontare storie, ma nella neolingua salmoniana si zavorrava di connotazioni sinistre: raccontare equivaleva tout court a ingannare, abbindolare, irretire, manipolare; le storie erano strumenti del dominio capitalistico in mano a pubblicitari e markettari; lo storytelling era il male.

Leggemmo quel libro prima ancora che fosse tradotto in italiano, lo trovammo decisamente raffazzonato ed esprimemmo il nostro giudizio fuori dai denti. Al fondo, c’era un’incomprensione del rapporto tra esseri umani e storie, ovvero l’idea che i primi possano fare a meno delle seconde. In quell’occasione, ricapitolammo quelle che per noi sono «banalità di base»:

Non c’è mai stata un’età del mondo in cui la comunicazione fosse sganciata dal racconto e dalle mitologie depositate nel linguaggio. La narrazione non occupa un campo specifico (di mero intrattenimento), e non esiste un discorso logico-razionale “puro”. Leibniz sperava che un giorno qualunque disputa si sarebbe potuta risolvere con un calcolo, ma per fortuna quell’alba non è mai sorta. Il positivismo ha sognato che la scienza potesse emanciparsi una volta per tutte dai suoi trascorsi filosofici e letterari, ma i maestri del sospetto – Marx, Nietzsche e Freud – hanno rinvenuto tre cariche esplosive alle fondamenta dell’oggettività scientifica: gli interessi economici, la volontà di potenza e l’inconscio. Quest’ultimo è molto più vasto di quel che si credesse fino a trent’anni fa: non comprende solo istinti e desideri repressi. La scienza cognitiva ha scoperto che il pensiero lavora per lo più in maniera inconscia e che buona parte di questi meccanismi neurali nascosti richiamano strutture narrative. Scheletri di miti e leggende sono tatuati sui nostri cervelli con un inchiostro elettrico. Le storie ci sono indispensabili per capire la realtà, per dare un senso ai fatti, per raccontarci chi siamo. Abbiamo bisogno di scenari e le narrazioni ce li forniscono, spesso con un vantaggio importante rispetto alle cosiddette analisi razionali: le storie ci fanno emozionare e le emozioni, lungi dal contagiarla, sono invece un ingrediente essenziale della ragione. Senza rabbia, passione, tristezza e speranza non saremmo in grado di ponderare la più piccola scelta [...] Non sorprende allora che il potere si sia sempre appoggiato a miti e leggende. E forse, per tutta risposta, basterebbe continuare a fare quel che abbiamo sempre fatto: sgonfiare le favole dei potenti, raccontare altre storie.

Per Salmon, invece, il capitalismo aveva imposto andamenti e schemi narrativi a porzioni di realtà in precedenza esterne alle narrazioni (?), finendo per «inflazionare» e corrompere irreparabilmente l’atto di raccontare. Atto che andava – non si capiva bene come – disertato.

Christian Salmon

L’autore lesse la nostra critica e se ne ebbe a male, ma che potevamo farci? E’ malsano voler piacere a tutti, e mica ce l’avevamo con lui personalmente. In ogni caso, non gli arrecammo nessun danno. Il suo libro, tradotto in varie lingue, continuò ad avere successo. Le geremiadi funzionano sempre.

Quella narrazione capziosa mascherata da critica del narrare capzioso ebbe tale e tanta presa sull’intellighenzia che fra gli scrittori d’Oltralpe si diffuse come un senso di vergogna: «Che senso ha il nostro lavoro se raccontare storie è il modo più banale di fare il gioco del Potere?»

Vergogna non del tutto sincera né priva di pulsione narcisistica. Lo scrittore che si denuda e flagella in pubblico è un cliché dei più retrivi: «Guardatemi, me tapino! Quel che faccio è inutile, anzi, scrivere si ritorce contro di me! Ciò che volevo liberante è cagione di schiavitù! Oh, quanto mi dilania quest’eterogenesi dei fini!».

L’indignazione contro lo storytelling, insomma, fornì ad alcuni nostri colleghi l’ennesima occasione di navigarsi l’ombelico. L’onta esibita e la sfiducia affettata, preincanalate nei varchi di un certo postmodernismo stagionato, diedero luogo a metanarrazioni. Lo scrittore raccontava della propria sfiducia nei confronti del raccontare: «Mi piacerebbe scrivere un romanzo, ma il romanzo è un’arma del potere, e allora scrivo sì un romanzo, ma ogni due pagine mi intrometto per ribadire che il romanzo è un’arma del potere e nemmeno questo sfugge… Anzi, un po’ sfugge, perché proprio grazie a queste mie intromissioni non è davvero un romanzo ma un romanzo che si nega come tale etc. etc.»

Laurent Binet

Tutto questo per inseguire quella che Salmon, vagamente e senza fornire alcun ragguaglio, chiamava «contronarrazione». Si capiva soltanto che doveva tendere allo «sfuocare» lo sguardo del narratore, per «sfumare» la potenza seduttiva delle storie. Tante pagine di sacro furore per concludere che il vino annacquato ubriaca di meno.

Lungi dal fornire al lettore utili strumenti di decodifica e demistificazione, simili estenuanti «aggiunte» finirono per debilitare opere altrimenti potenti. L’esempio più eclatante lo avemmo leggendo HhHH di Laurent Binet, ricostruzione dell’attentato partigiano in cui morì il caporione nazista Reinhard Heydrich (Praga, 4 giugno 1942). Grazie a quel libro che ci accorgemmo dell’influenza perniciosa delle teorie antinarrative di Salmon. Recensendo HhHH, Wu Ming 2 scrisse:

Qui c’è una contraddizione di fondo che finisce per rendere comici gli sforzi di Binet (che infatti non di rado ci scherza su volentieri). Egli è talmente affascinato dalla letteratura, da trasformare sé stesso in personaggio: un personaggio che quando apre bocca, sputa sugli elementi chiave della letteratura stessa. A me ricorda mio figlio quando assaggia gli asparagi e dice: «Buoni. Però un po’ cattivi.» Ma voi mio figlio non lo conoscete, quindi vi faccio un altro esempio. Avete presente il protagonista di In & Out, quando per convincersi di essere macho, si mette ad ascoltare I Will Survive a tutto volume, cercando disperatamente di non sculettare a ritmo di musica? Oppure ancora quei ragazzini che vorrebbero tanto fare un gioco infantile, ma lo rifiutano per dimostrarsi «grandi»? [...] Voialtri siete troppo intelligenti per giocare con noi, giusto? Siete troppo sgamati. E bisogna a tutti costi che ce lo dimostriate, mettendovi in un angolino a fumare Camel, mentre noi ci divertiamo come cretini [...] Ho come l’impressione che in Francia il problema delle «tossine narrative» sia stato posto in maniera sbagliata. Invece di interrogarsi su quali figure retoriche o bias cognitivi portano un narratore a manipolare il suo pubblico e a nascondere la realtà, si è deciso che raccontare storie equivale a spacciare frottole, sempre e comunque, salvo poi rincorrere un’incomprensibile contro-narrazione, come fa Salmon, o inchinarsi di fronte al “potere imponderabile e nefasto” della letteratura, come fa Binet. Ma un conto è criticare i clichés di tanti romanzi storici, un altro è negare che l’invenzione letteraria può essere una forma di indagine della Storia, e non soltanto un ingranaggio pretenzioso e ridicolo per rimodellarla. Mentre Hayden White ha mostrato come le strutture narrative sono uno strumento legittimo dell’analisi storica, Laurent Binet vorrebbe ripulire la letteratura da ogni artificio retorico: e meno male per lui che non ci riesce affatto.

Mitocrazia non partecipa di quest’equivoco. E’ un libro spinoziano fino al midollo, quindi ha tutti gli anticorpi per non ammalarsi d’apocalisse e passioni tristi. Di più: Yves Citton prende – seppure amabilmente – per i fondelli l’approccio di Salmon e dei suoi epigoni (che descrive come produttori di «pastiches dall’esito incerto», quasi sicuramente pensando alle estenuanti elucubrazioni di Binet):

Il grande Impero… si apprestava a lanciare delle incursioni nella terra di Gallia – questa fiera nazione di cittadini druidi e di irriducibili intellettuali – quando ad un tratto un intrepido cavaliere Christian soffiò nel suo olifante… Il suo richiamo alla crociata attirò i prodi al di là di ogni aspettativa…

Yves Citton

Si può dire che Mitocrazia sia stato scritto per «disincagliare» il dibattito, per portarlo oltre le secche nelle quali Christian Salmon l’aveva condotto e abbandonato. Il sottotitolo è una dichiarazione d’intenti in nominalstil: «Storytelling e immaginario di sinistra», e l’enfasi cade sul secondo elemento. Citton non è un Savonarola, non si accontenta di denunciare, di gridare che il capitalismo ci rincretinisce raccontandoci storie seducenti, ma tiene sempre presente la dimensione del «che fare»: come raccontare «da sinistra»? Come si svolge un racconto «di sinistra»? Cosa lo distingue dai racconti «di destra» che sentiamo ogni giorno?

Per rispondere a queste domande, Citton fa alcuni passi indietro nella storia del pensiero filosofico: ricorre all’ariosa catalogazione di affetti e passioni proposta da Spinoza; rilegge con la lente d’ingrandimento il romanzo filosofico di Denis Diderot (il più spinoziano degli illuministi) Jacques il fatalista e il suo padrone; soprattutto, riparte dalle fondamentali riflessioni di Michel Foucault sulle relazioni di potere. A determinare e muovere queste ultime è una costante attività di «scenarizzazione», predisposizione di ruoli all’interno di cornici narrative (frame) che, una volta attivate, permettono di «condurre le condotte» degli esseri umani. Citton tira fuori dalla cassetta svariati concetti-utensili – attrattori, agganci, plot, infrapolitica… – e spiega con dovizia di esempi come funziona la scenarizzazione.

Nel farlo, si guarda bene dal proporre rigide antinomie tra scenarizzazioni «buone» e «cattive»: anche la cornice narrativa più «malintenzionata» può produrre effetti impredicibili, anche la narrazione più malevolmente ideologica (il mito più intenzionalmente «tecnicizzato», direbbe Furio Jesi) può spingere all’attenzione una singola scena, un passaggio, una frase che si aggancia a un ricordo e innesca una reazione inattesa, avviando un percorso emotivo e riflessivo divergente da quello preventivato.

Anche su questa consapevolezza si fonda la proposta – derivata da Jean-Luc Nancy – di «interrompere il mito». Narrazioni egualitarie possono sorgere dal basso per spezzare e deviare l’andamento in apparenza ineluttabile delle narrazioni dominanti, di quelle che in Italia vengono spacciate per «memorie condivise» e sono tanto più artificiose quanto più si presentano come naturali emanazioni della comunità.

Qui la ricognizione di Citton è per forza di cose sommaria, ma non è per nulla «sfuocata», il profilo delle «contronarrazioni» che Citton ha in mente è nitido, gli esempi ispiranti. Fanno capolino – forse un po’… ingigantiti dalla distanza – anche gli autori di questa prefazione, cosa che ci ha fatto tentennare: «Se introduciamo il libro, siamo o non siamo in conflitto d’interessi?» Dopo attento rimuginare, abbiamo deciso che valeva la pena introdurlo. I maligni maligneranno, e allora? Nil novi sub sole.

Noi ci fermiamo qui. La parola a Citton. Altre cose, ben più approfondite sotto l’aspetto filosofico, le scrive Enrico Manera nella postfazione. Prima del congedo, non resta che ringraziare lui (Manera) e Maurizio Vito, per averci, praticamente in simultanea, fatto conoscere Mitocrazia. Da cosa nasce cosa nasce cosa, e adesso – per opera di Alegre – il libro esiste in italiano.

Buona lettura.

***

Mitopoiesi, mitodinamica e mitocrazia. Appunti di lavoro per una nuova sinistra mitocratica

di Enrico Manera

Ho letto Mythocratie poco dopo l’uscita dell’edizione originale francese (2010) grazie alla segnalazione di Andrea Cortellessa – e a lui va un ringraziamento –, in occasione di un mio contributo al dibattito sul mito, su Furio Jesi in particolare, per un numero di alfabeta2.

Tre anni di lavoro di ricerca sulle mitologie, da un punto di vista teorico, storico-storiografico e letterario mi hanno reso particolarmente sensibile alla riflessione politica sul mito, sulla critica della sua presenza ma anche sul suo uso possibile nell’attualità: un impegno in cui, partire dall’interesse per l’opera di Jesi, sono stato felicemente coinvolto su Giap da Wu Ming 1 e in altri ambienti. Da lì inizia la catena di eventi che porta, grazie alle edizioni Alegre, alla pubblicazione del libro che il lettore ha tra le mani.

Al centro del discorso sta il rapporto tra mito e politica, che è fondativo della dimensione del politico stesso e che si rivela sempre più attuale in anni di attività politica mediatizzata, spettacolare e ‘liquida’.

In modo più radicale e profondo rispetto all’impiego propagandistico del mito teorizzato da Georges Sorel agli inizi del ’900 e alla “tecnicizzazione” fascista analizzata da Ernst Cassirer e Károly Kérènyi dal secondo dopoguerra, parlare di mitologia significa qui parlare in termini teorici più ampi di ‘grandi narrazioni’, la crisi delle quali coincide con la condizione post-moderna (Lyotard); significa anche dire ideologia, nei termini di un marxismo critico e post-francofortese che consideri la sovrastruttura come fattore determinante e costituivo del potere e non solo una sua funzione derivata e secondaria.

Significa in termini pratici constatare i risultati desolanti dell’oggi in cui risulta mortificata ogni passione politica che si voglia aliena dalla professione, dalla spettacolarizzazione e dal malaffare; una situazione che richiede nuovi strumenti per la comprensione delle nuove forme mitologiche capace di determinare gli orizzonti di senso del mondo in cui viviamo, aggiornando la cassetta degli attrezzi teorica che è stata inaugurata da Roland Barthes già dai tardi anni cinquanta e portata ai massimi livelli dalla svolta semiotica della cultura degli anni settanta.