Wu Ming 4's Blog, page 110

October 22, 2013

Wu Ming in Deutschland

Dal 24 al 31 ottobre, Wu Ming 2 sarà in Germania per un ciclo di incontri, reading, proiezioni e conferenze. Si parlerà di Timira, di Razza Partigiana e del nostro lavoro di cantastorie. Tra i tanti tour che abbiamo intrapreso fuori dall’Italia, questo è probabilmente il più ricco ed esteso in assoluto, sebbene non esistano traduzioni in tedesco dei libri firmati Wu Ming. Tredici anni fa la casa editrice Piper Verlag acquistò i diritti del nostro romanzo Q. Il libro ebbe un ottimo esito, venne ristampato anche in formato tascabile e continua ogni anno a vendere con continuità. Tuttavia, rimane un caso isolato. Pertanto, siamo grati a Catia di Mondolibro, la libreria italiana di Berlino, perché senza il suo entusiasmo il calendario che pubblichiamo qui sotto non avrebbe nemmeno preso forma. Ringraziamo anche Eva Tabea Meineke e Stephanie Neu dell’Università di Mannheim, Francesca Bravi dell’Università di Kiel e Renata Sperandio dell’Istituto Italiano di Cultura di Amburgo.

24.10 Berlino

Libreria Mondolibro, Torstr. 159

h. 20.30

Bologna meets Berlin

Concerti di Spakkiano (progetto solista di Federico Oppi) e di Egle Sommacal (storico chitarrista dei Massimo Volume). Entrambi fanno anche parte della band che suona in Razza Partigiana, il reading.

Ingresso 5€

25 e 26.10 Berlino

Ackerstadtpalast, Ackerstr. 170

h.20

WM2, Paul Pieretto, Egle Sommacal e Federico Oppi in

Razza Partigiana, il reading

Ingresso 10€

27.10 Berlino

Kino Babylon, Rosa-Luxemburg-str. 30

h.18

WM2 presenta Formato Ridotto

(contiene 51, cortometraggio di WM2 e HomeMovies)

28.10 Berlino,

Libreria Mondolibro, Torstr. 159

h.19

WM2 presenta Timira – Romanzo Meticcio

Ingresso 4€ (gratuito con il biglietto di Razza Partigiana)

29.10 Mannheim

Altefeuerwache, Brückenstrasse 2

h. 19.30

“Timira e la poetica del New Italian Epic”

Con Daniela Kopf (lettura brani tradotti) e Eva Tabea Meineke (traduzione)

Modera: Stephanie Neu

30.10 Amburgo

Istituto Italiano di Cultura, Hansastraße, 6

h.19

WM2 presenta Timira – Romanzo Meticcio

31.10 Kiel

Literaturhaus Schleswig-Holstein, Schwanenweg 13

WM2 presenta Timira – Romanzo Meticcio

in italiano e tedesco

Modera: Francesca Bravi

Ingresso: 6€

E a proposito di paesi dove i nostri libri non sono tradotti, il numero 3/2013 di Vinduet (Finestra), rivista letteraria norvegese fondata nel 1947, dedica ben 23 pagine al collettivo Wu Ming con una lunga intervista sugli Oggetti Narrativi Non-Identificati (Uidentifiserte Fortellende Objekter – cioè…U.F.O) e una traduzione di «Spettri di Müntzer all’alba» (Müntzers spøkelser ved soloppgang).

Chissà che alla prossima non si finisca a Tromsø…

The post Wu Ming in Deutschland appeared first on Giap.

October 21, 2013

Il Movimento #Trieste Libera cosa pensa delle esternazioni pazzoidi di chi usa il suo nome sul web?

Dalla pagina Facebook ufficiale del Movimento Trieste Libera, ieri. Clicca per ingrandire.

Ormai una settimana fa abbiamo pubblicato un lungo articolo di inchiesta sul neoindipendentismo triestino. Non solo sull’organizzazione che afferma di rappresentarlo in toto, il Movimento Trieste Libera, ma sull’intrico di interessi, il groviglio di temi, il miscuglio di umori che il recente riaffiorare della tematica al tempo stesso rivela (a chi decide di analizzarla con serietà) e copre (a chi si accontenta della facciata).

L’idea di dedicare spazio a quel che sta succedendo a Trieste è stata di Wu Ming 1, che con quella città intrattiene da undici anni uno stretto rapporto. La sua compagna di vita è triestina (di Opicina/Opčine, per la precisione); insieme, e con la loro bimba, trascorrono a Trieste diversi mesi all’anno; WM1 ha studiato a fondo la storia della “Venezia Giulia” nel Novecento e ha dedicato alle vicende triestine tra 1918 e 1947 buona parte del suo ultimo libro, Point Lenana, scritto insieme a Roberto Santachiara.

Perché occuparsi del neoindipendentismo triestino?

Perché da tempo facciamo inchiesta sulle ambiguità e le aporie dei movimenti che si dicono “né di destra, né di sinistra”.

Perché quel che sta accadendo a Trieste riguarda tutti/e.

Perché di fronte a un movimento “né-né” con una base di massa che, come da manuale, nega ogni divisione interna alla società triestina (“siamo tutti triestini“, sfruttati e sfruttatori); che afferma di rappresentare TUTTA la cittadinanza e se uno non è d’accordo vuol dire che non è triestino ma un infiltrato in città al soldo di oscuri poteri; che vuole (o dice di volere) vedere riconosciuto il distacco dall’Italia di Trieste per trasformare quest’ultima in qualcosa che, più ne parlano, più somiglia a un paradiso fiscale per il capitalismo di rapina (una sorta di Singapore sull’Adriatico)…

…di fronte a tutto questo, secondo voi è saggio stare zitti?

No, non è saggio. E’ folle. Eppure i media nazionali non se ne stanno occupando. Silenzio assoluto. Come mai?

E come mai il quotidiano di Trieste, Il Piccolo, che in teoria “antipatizza” per le rivendicazioni di MTL, sembra aver deciso di non farsi troppe domande?

A questo proposito, oltre al link appena proposto, si veda questo tweet del vicedirettore del giornale:

@AlessandroMetz @albolivieri sacrosanto che ognuno scriva ciò che gli pare Noi continuamo con il nostro lavoro, giornalismo non romanzo ;-)

— Alberto Bollis (@abollis) October 17, 2013

Ecco, proprio a causa di questo atteggiamento abbiamo deciso di muoverci noi.

L’articolo era firmato da Tuco, storico giapster triestino – anzi, goriziano che vive a Trieste da vent’anni - che i nostri lettori conoscono bene.

Tuco, come molti commentatori su Giap e in giro per la rete usa un nickname. In realtà, rispetto ad altri, ha qualche motivo in più per usarlo: in passato ha subito un’aggressione fascista, e dopo alcune discussioni on line qualcuno usò il suo nome e cognome cercando di procurargli problemi sul lavoro.

Tuco ha fatto inchiesta per diversi mesi. Lui per primo si è stupito di quanto materiale si trovasse in rete. Di fatto, tutto quel che ha trovato sta in rete. Bastava cercarlo.

L’articolo ha scatenato le ire di chi gestisce – li gestisce come gli pare? O prima di scrivere si consulta con il movimento? - i profili ufficiali di Trieste Libera sui social network. Sempre firmandosi col nome dell’intero movimento, costui (o costoro) partecipa a flame su forum e blog cittadini, ed è anche intervenuto su Giap. In quest’ultima circostanza, come quasi sempre, la sua replica è stata risentita ed evasiva. Tuco l’ha puntualmente smontata.

Nel frattempo, dalla discussione (seguitissima) in calce al post sono emersi sempre più elementi.

Su FB, questa persona che si firma “Movimento Trieste Libera” ha manifestato sempre più nervosismo, si è appigliata all’uso di un nickname da parte di Tuco, ha sostenuto che non poteva essere un triestino… Insomma, tutto il solito repertorio del nemico-che-è-sempre-esterno, unità retorica basilare della mentalità di destra. Il Popolo è Uno, non ha divisioni al suo interno, nella società non c’è conflitto endogeno, il conflitto è opera di mestatori da fuori, lobby senza radici etc.

A un certo punto, a Mister “Movimento Trieste Libera” è partita una scheggia, come diciamo dalle nostri parti. Già aveva mostrato di non avere proprio capito chi e cosa siamo, ma quel che ha scritto su FB (vedi screenshot in testa al post) è andato oltre e ha scatenato ilarità di massa quando l’abbiamo linkato su Twitter.

«I “compagni” del blog wu ming (parola che significa”anonimo”, bello, vero?) vorrebbero sottoporci ad un interrogatorio, che neanche nei peggiori uffici della questura degli anni di piombo …

Sono diretti da una parte dei servizi e sono – loro si – assai ben foraggiati dall’area pd, la loro spedizione squadrista ad un nostro banchetto (nella quale hanno avuto la peggio) di ieri, fa parte di questa strategia concertata, sono furenti perchè loro, ben che vada, solidarizzano con 20 persone, compresi parenti stretti, nessun triestino, va sottolineato … la loro frustrazione sfocia in teorie super complottiste.

Trieste libera, per loro, sarebbe un super concentrato di loschi finanzieri (non divise grigie) internazionali, chiaramente sfruttatori del “loro” proletariato triestino, la loro idiozia fa passare il “piccolo” per l’Herald Tribune [...] »

Quindi noi

1) saremmo pagati dai servizi;

2) saremmo addirittura “ben foraggiati” dal PD (il partito che una volta definimmo “fossa di scolo di ogni vergogna” e a cui ogni tanto dedichiamo affettuosi articoli come questo);

3) avremmo compiuto, nella giornata di sabato, una “spedizione squadrista” contro un banchetto di MTL, si suppone a Trieste (?!);

Dell’aspetto direttamente calunnioso di queste affermazioni il MTL risponderà politicamente e su altri terreni. Qui facciamo altre considerazioni.

WM1 leggeva queste portentose idiozie da Parigi, dove si trovava per lavoro, e mormorava tra sé e sé: “Minchia, il post di Tuco gli ha fatto ma-lis-si-mo…” Altri, su Twitter, commentavano: “Si vede che avete colto nel segno”.

Non contento, l’uomo che si arroga il diritto di esprimersi in rete a nome dell’intero Movimento Trieste Libera ha citato un passaggio del nostro romanzo del 2002, probabilmente trovato facendo su google la ricerca “Wu Ming Territorio Libero di Trieste” e del quale aveva letto solo le primissime pagine. Pagine dove un personaggio da noi ridicolizzato esprimeva un pensiero “italianissimo”:

«Ma leggete qui sotto cosa ne pensavano in tempi non sospetti a proposito del Territorio Libero di Trieste, dal loro libro intitolato “54″, chiaramente anonimo, libro che spiega molte cose a proposito del loro odio nei confronti dei Triestini [...]

“Le grandi potenze non volevano che i popoli della Venezia Giulia, d’Istria e di Dalmazia scegliessero liberamente il proprio destino, italiani tra gli italiani. Trieste era diventata un limbo, chiamato con sprezzo del ridicolo «Territorio libero». Né di qua né di là, né carne né pesce: la città e i territori a Nord assegnati al Governo militare alleato e denominati «zona A»; a Sud dei confini comunali, la «zona B», amministrata dalla Jugoslavia. L’umiliante imposizione era sancita dal cosiddetto «Trattato di pace» del ’47.

Ma la pace di chi?”»

A parte il non saper distinguere tra il pensiero di un personaggio e quello dell’autore;

a parte le cazzate sul romanzo “anonimo” (per trovare i nomi degli autori basta cercare “Wu Ming” e cliccare sul link che porta alla voce di Wikipedia, per dire);

a parte quanto appena detto, per sapere cosa si pensa dentro il collettivo Wu Ming della cosiddetta “italianità” di Trieste e della Venezia Giulia, sarebbe bastato leggere anche superficialmente una qualunque delle tante recensioni a Point Lenana immediatamente reperibili in rete.

Point Lenana, tra l’altro, è stato presentato a Trieste ben tre volte tra l’aprile e l’agosto 2013, sempre in occasioni partecipatissime, e l’ultima volta alla libreria In Der Tat, uno dei luoghi cittadini dove MTL lascia la sua pubblicistica.

Notare la differenza: mentre noi abbiamo lasciato a chi si firma “Movimento Trieste Libera” pieno diritto di parola qui su Giap, il tipo ha iniziato subito a bannare dalla sua pagina FB quelli che cercavano di spiegargli il giganteschio granchio preso coram populo.

Sono tante le risposte a cui lo sfuggente gruppo dirigente del Movimento Trieste Libera non accetta di rispondere. E allora quelle che vogliamo fare adesso non le facciamo alla nuova, piccola “casta” che vuole rappresentare il neoindipendentismo triestino, ma a tutte le persone che legittimamente e in buona fede ripongono nel riconoscimento del TLT le speranze in una “ripartenza” economica e sociale della città.

Triestine e triestini:

1) La misteriosa “voce ufficiale” che interviene in rete a nome di tutto il movimento rappresenta davvero tutto il movimento? Si consulta con qualcuno prima di scrivere certe cose? Tutti gli iscritti al MTL pensano che noi siamo pagati dai servizi e ci attribuiscono quanto ci attribuisce questa persona?

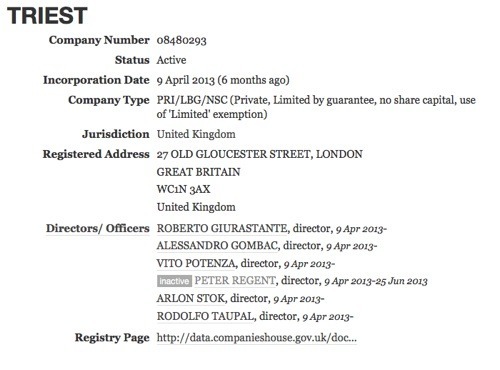

2) Eravate al corrente di quanto sta emergendo sui vorticosi giri di valzer di un nutrito gruppo di dirigenti di MTL, ex-dirigenti, ex-compagni di strada dei dirigenti, tra affaristi improbabili, società di brokeraggio che partecipano a gare d’appalto sette anni dopo essersi sciolte, piste russe e kazake, Credit Est, non meglio precisati imprenditori che sostengono la causa, neonazisti friulani in combutta con separatisti veneti che hanno la loro sede alla stessa via e numero civico di MTL?

3) C’è in seno al movimento conoscenza dei precedenti politici e affaristici di certi personaggi, ad esempio di alcuni dirigenti dell’ONG con sede a Londra che è diretta espressione di MTL?

4) Siete tutti d’accordo sulla più volte dichiarata “neutralità” del vostro gruppo dirigente rispetto alle idee e pratiche razziste e antisemite di un personaggio a cui MTL si è affidato per la battaglia sul piano legale?

5) Più in generale, pensate davvero che i triestini siano “tutti uguali”, o avete preso in considerazione l’ipotesi che qualche triestinissimo furbone stia manipolando per favorire i propri interessi il vostro desiderio di vedere rinascere Trieste?

Per ultima cosa, pubblichiamo qui, dandogli il posto d’onore, un commento giunto ieri sera e rimasto in moderazione. E’ firmato “Kshatriya“, parola sanscrita che significa “guerriero”. L’uso cialtronesco del sanscrito nella cultura Tradiz/Occult/Nazistoide è una costante almeno dai tempi di Julius Evola, che è un po’ il “nonno” di molti figuri che ritroviamo nel calderone di questi giorni. Buona lettura, e buona fortuna.

***

«gli antagonisti dovrebbero rendersi conto che il loro internazional-classismo è solo un figlio del mondialismo finanziario che ci opprime.

anche noi di destra non capivamo che il nostro nazionalismo era figlio della tirannide massonica che ha diviso il popolo triestino.

i triestini sono stati per quasi un millennio un popolo libero, prima indifeso, e poi, dopo la dedizione agli asburgo, parte dell’impero sovranazionale europeo che è stato anche l’ultimo sacro romano impero, erede dell’impero romano d’occidente.

per l’impero sovranazionale, e il proprio popolo che ne faceva parte, hanno combattuto e sono caduti i tanti triestini che saranno commemorati il 3 novembre

http://www.triestelibera.org/2013/10/3-novembre-2013-commemorazione-dei-caduti-e-combattenti-triestini-della-guerra-1914-1918/

allora come ora, essere contro l’europa dei banchieri non significa essere contro l’europa, ma per un’altra europa, composta da comunità di popolo e unita dall’idea sovranazionale che è stata a fondamento dell’impero.

‘tu ridi delle patrie, ridi delle nazioni!

sei tu la sola patria e non hai confini

uomini d’altre terre han te come bandiera

a renderci nemici non sarà certo una frontiera!

impero!’

le comunità di popolo e l’impero sovranazionale non sono nè di destra nè di sinistra perchè destra e sinistra sono state fatte nascere dai nazionalismi massonici per dividere i popoli al loro interno, tradendo anche l’originaria idea della massoneria che era sovranazionale.

triestini che erano di destra, come me, se ne sono resi conto, come altri triestini che erano di sinistra.

i promotori di destra di trieste pro patria e gli antagonisti di sinistra triestini dovrebbero capire che, attaccando trieste libera, combattono il popolo triestino facendo il gioco del nazionalismo degli stati artificiali e del mondialismo finanziario, l’uno funzionale all’altro, i cui interessi sono rappresentati in italia e a trieste dal sistema unico pdl + pd-l.»

APPENDICE

A proposito del fatto che ci pagherebbe il PD (partito-guida del governo contro il quale tifiamo asteroide), su Internazionale c’è un nostro nuovo articolo contro le basse intese e la “politica delle emozioni”.

The post Il Movimento #Trieste Libera cosa pensa delle esternazioni pazzoidi di chi usa il suo nome sul web? appeared first on Giap.

October 17, 2013

Il dejà-vu del cosiddetto «DDL sul negazionismo»

Paul Ginsborg, uno dei promotori dell’appello che ripubblichiamo.

[Con riferimento non casuale all'ennesima legge sciacqua-coscienza - inutile per gli scopi dichiarati e obliquamente dannosa per la lotta a fascismi e razzismi - in discussione in queste ore, ripubblichiamo una lettera aperta scritta e firmata nel 2007 dai più importanti storici italiani (e non solo). Sono passati solo sei anni, ma in Italia non si ricorda nulla, si sedimenta solo il peggio, ci si muove solo per riflessi condizionati, si prendono solo scorciatoie, si sa solo proibire per legge. Una tristezza infinita.]

-

Contro il negazionismo, per la libertà della ricerca storica

Il Ministro della Giustizia Mastella, secondo quanto anticipato dai media, proporrà un disegno di legge che dovrebbe prevedere la condanna, e anche la reclusione, per chi neghi l’esistenza storica della Shoah. Il governo Prodi dovrebbe presentare questo progetto di legge il giorno della memoria.

Come storici e come cittadini siamo sinceramente preoccupati che si cerchi di affrontare e risolvere un problema culturale e sociale certamente rilevante (il negazionismo e il suo possibile diffondersi soprattutto tra i giovani) attraverso la pratica giudiziaria e la minaccia di reclusione e condanna. Proprio negli ultimi tempi, il negazionismo è stato troppo spesso al centro dell’attenzione dei media, moltiplicandone inevitabilmente e in modo controproducente l’eco.

Sostituire a una necessaria battaglia culturale, a una pratica educativa, e alla tensione morale necessarie per fare diventare coscienza comune e consapevolezza etica introiettata la verità storica della Shoah, una soluzione basata sulla minaccia della legge, ci sembra particolarmente pericoloso per diversi ordini di motivi:

1) si offre ai negazionisti, com’è già avvenuto, la possibilità di ergersi a difensori della libertà d’espressione, le cui posizioni ci si rifiuterebbe di contestare e smontare sanzionandole penalmente.

2) si stabilisce una verità di Stato in fatto di passato storico, che rischia di delegittimare quella stessa verità storica, invece di ottenere il risultato opposto sperato. Ogni verità imposta dall’autorità statale (l’“antifascismo” nella DDR, il socialismo nei regimi comunisti, il negazionismo del genocidio armeno in Turchia, l’inesistenza di piazza Tiananmen in Cina) non può che minare la fiducia nel libero confronto di posizioni e nella libera ricerca storiografica e intellettuale.

3) si accentua l’idea, assai discussa anche tra gli storici, della “unicità della Shoah”, non in quanto evento singolare, ma in quanto incommensurabile e non confrontabile con ogni altro evento storico, ponendolo di fatto al di fuori della storia o al vertice di una presunta classifica dei mali assoluti del mondo contemporaneo.

L’Italia, che ha ancora tanti silenzi e tante omissioni sul proprio passato coloniale, dovrebbe impegnarsi a favorire con ogni mezzo che la storia recente e i suoi crimini tornino a far parte della coscienza collettiva, attraverso le più diverse iniziative e campagne educative.

La strada della verità storica di Stato non ci sembra utile per contrastare fenomeni, molto spesso collegati a dichiarazioni negazioniste (e certamente pericolosi e gravi), di incitazione alla violenza, all’odio razziale, all’apologia di reati ripugnanti e offensivi per l’umanità; per i quali esistono già, nel nostro ordinamento, articoli di legge sufficienti a perseguire i comportamenti criminali che si dovessero manifestare su questo terreno.

È la società civile, attraverso una costante battaglia culturale, etica e politica, che può creare gli unici anticorpi capaci di estirpare o almeno ridimensionare ed emarginare le posizioni negazioniste. Che lo Stato aiuti la società civile, senza sostituirsi ad essa con una legge che rischia di essere inutile o, peggio, controproducente.

22 gennaio 2007

Marcello Flores, Università di Siena

Simon Levis Sullam, University of California, Berkeley

Enzo Traverso, Università de Picardie Jules Verne

David Bidussa, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli

Bruno Bongiovanni, Università di Torino

Simona Colarizi, Università di Roma La Sapienza

Gustavo Corni, Università di Trento

Alberto De Bernardi, Università di Bologna

Tommaso Detti, Università di Siena

Anna Rossi Doria, Università di Roma Tor Vergata

Maria Ferretti, Università della Tuscia

Paul Ginsborg, Università di Firenze

Carlo Ginzburg, Scuola Normale Superiore, Pisa

Giovanni Gozzini, Università di Siena

Andrea Graziosi, Università di Napoli Federico II

Mario Isnenghi, Università di Venezia

Fabio Levi, Università di Torino

Giovanni Levi, Università di Venezia

Sergio Luzzatto, Università di Torino

Paolo Macry, Università di Napoli Federico II

Giovanni Miccoli, Università di Trieste

Claudio Pavone, storico

Paolo Pezzino, Università di Pisa

Alessandro Portelli, Università di Roma La Sapienza

Gabriele Ranzato, Università di Pisa

Raffaele Romanelli, Università di Roma La Sapienza

Mariuccia Salvati, Università di Bologna

Stuart Woolf, Istituto Universitario Europeo, Firenze

Aderiscono:

Cristina Accornero, Università di Torino

Giulia Albanese, Università di Padova

Franco Andreucci, Università di Pisa

Rosaria Marina Arena, Università di Siena

Barbara Armani, Università di Pisa

Elena Baldassari, Università di Roma La Sapienza

Luca Baldissara, Università di Pisa

Roberto Balzani, Università di Bologna

Giovanni Belardelli, Università di Perugia

Emmanuel Betta, Università di Roma La Sapienza

Fabio Bettanin, Università di Napoli L’Orientale

Roberto Bianchi, Università di Firenze

Anna Bravo, Università di Torino

Antonio Brusa, Università di Bari

Marco Buttino, Università di Torino

Davide Cadeddu, Università di Milano

Gia Caglioti, Università di Napoli Federico II

Marina Calloni, Università di Milano Bicocca

Leonardo Capezzone, Università di Roma La Sapienza

Vittorio Cappelli, Università della Calabria

Sonia Castro, Università di Pavia

Tulla Catalan, Università di Trieste

Alberto Cavaglion, Istituto Piemontese per la storia della Resistenza

Luigi Cajani, Università di Roma La Sapienza

Carolina Castellano, Università di Napoli Federico II

Franco Cazzola, Università di Firenze

Roberto Chiarini, Università di Milano

Giovanna Cigliano, Università di Napoli Federico II

Fulvio Conti, Università di Firenze

Giovanni Contini, Università di Roma La Sapienza

Daniele Conversi, University of Lincoln

Pietro Costa, Università di Firenze

Augusto D’Angelo, Università di Roma La Sapienza

Leandra D’Antone, Università di Roma La Sapienza

Fabio Dei, Università di Pisa

Nunzio Dell’Erba, Università di Torino

Giorgio Delle Donne, Bolzano

Mario Del Pero, Università di Bologna

Lucia Denitto, Università di Lecce

Giovanni De Luna, Università di Torino

Paola Di Cori, Università di Urbino

Patrizia Dogliani, Università di Bologna

Benito Donato, Cosenza

Angelo D’Orsi, Università di Torino

Paolo Favilli, Università di Genova

Giovanni Federico, Università di Pisa

Cristiana Fiamingo, Università di Milano

Enzo Fimiani, Biblioteca provinciale Pescara

Guido Formigoni, Università di Milano IULM

Vittorio Frajese, Università di Roma Tor Vergata

Giulia Fresca, Cosenza

Carlo Fumian, Università di Padova

Valeria Galimi, Università di Siena

Luigi Ganapini, Università di Bologna

Giuliana Gemelli, Università di Bologna

Aldo Giannuli, Università di Bari

Filippo Maria Giordano, Pavia

Gabriella Gribaudi, Università di Napoli Federico II

Yuri Guaiana, Università di Milano Bicocca

Giancarlo Jocteau, Università di Torino

Paola Magnarelli, Università di Macerata

Massimo Mastrogregori, Università di Roma La Sapienza

Marco Mayer, Università di Firenze

Roberta Mazza, University of California, Berkeley

Claudio Mellana, Torino

Marco Mondini, Università di Padova

Giovanni Montroni, Università di Napoli Federico II

Massimo Morigi

Stefania Nanni, Università di Roma La Sapienza

Gloria Nemec, Università di Trieste

Ivar Oddone, Torino

Chiara Ottaviano, Cliomedia Officina

Gianni Perona, INSMLI, Milano

Stefano Petrungaro, Università di Venezia

Vincenzo Pinto, Università di Torino

Maria Serena Piretti, Università di Bologna

Stefano Pivato, Università di Urbino

Leonardo Rapone, Università della Tuscia

Maurizio Ridolfi, Università della Tuscia

Gabriele Rigano, Università per Stranieri di Perugia

Domenico Rizzo, Università di Napoli L’Orientale

Giorgio Rochat, Università di Torino

Giovanni Romeo, Università di Napoli Federico II

Andrea Rossi, Università di Ferrara

Lucia Rostagno, Università di Roma La Sapienza

Silvia Salvatici, Università di Teramo

Enrica Salvatori, Università di Pisa

Ayse Saracgil, Università di Firenz

Laura Savelli, Università di Pisa

Giovanni Scirocco, Università di Bergamo

Guri Schwarz, Università di Pisa

Francesco Scomazzon, Università di Milano

Alfio Signorelli, Università di Roma La Sapienza

Francesca Socrate, Università di Roma La Sapienza

Simonetta Soldani, Università di Firenze

Carlotta Sorba, Università di Padova

Carlo Spagnolo, Università di Bari

Lorenzo Strik Lievers, Università di Milano Bicocca

Arnaldo Testi, Università di Pisa

Rita Tolomeo, Università di Roma La Sapienza

Anna Treves, Università di Milano

Alessandro Triulzi, Università di Napoli L’Orientale

Simona Troilo, Istituto Universitario Europeo

Gabriele Turi, Università di Firenze

Gian Maria Varanini, Università di Verona

Angelo Ventrone, Università di Macerata

Angelo Ventura, Università di Padova

Claudio Venza, Università di Trieste

Alessandra Veronese, Università di Pisa

Elisabetta Vezzosi, Università di Trieste

Vittorio Vidotto, Università di Roma La Sapienza

Loris Zanatta, Università di Bologna

—

LINK CONSIGLIATO

The post Il dejà-vu del cosiddetto «DDL sul negazionismo» appeared first on Giap.

October 15, 2013

TraumStadt. Paradisi fiscali, oleodotti e ritorno del rimosso: viaggio nel neoindipendentismo triestino

di Tuco (guest blogger)

-What kind of music do you usually have here?

-Oh, we’ve got both kinds, we’ve got country and western.

(The Blues Brothers)

Il 15 settembre scorso Trieste è stata attraversata da due cortei, uno al mattino, l’altro al pomeriggio.

Di mattina hanno sfilato gli italianissimi, quelli che Trieste è cara al cuore di tutti gli italiani, quelli che il Piave mormorava, quelli che torneremo in Istria, quelli che allora le foibe… Non erano molti, al massimo trecento. All’arrivo del corteo, in Piazza S.Antonio, un rappresentante dell’Associazione Arditi d’Italia ha letto i nomi dei morti del ’53 con voce strozzata. Un furgone preso a nolo – i drappi tricolori non riuscivano a coprire del tutto la scritta «35$ AL GIORNO»- ha gracchiato dagli altoparlanti canzoni patriottiche. Poi l’adunata si è sciolta. Il tutto è durato un’ora scarsa.

Il corteo del mattino era stato organizzato in fretta e furia da una lista di associazioni nazionalpatriottiche (se non apertamente fasciste) come risposta al corteo del pomeriggio, quello del Movimento Trieste Libera, organizzato da più di un mese per rivendicare la piena attuazione del Territorio Libero di Trieste.

Il corteo del pomeriggio è imponente, eterogeneo, gente di tutte le età e di tutte le classi sociali, cinquemila persone come minimo. Bandiere rosse dappertutto – solo che non sono le nostre: al centro c’è l’alabarda bianca, simbolo di Trieste. Il concentramento è davanti alla stazione, vicino all’entrata del Porto Vecchio. E infatti un gruppo di portuali arriva e srotola uno striscione. C’è scritto: «Porto Libero di Trieste – Prosta Luka Trst», in italiano e sloveno. Nel centro della piazza, tra le bandiere rosso-alabardate, spunta un bandierone con il leone di S. Marco. Più piccole, vicino alla statua di Sissi, compaiono alcune bandiere con l’aquila bicipite, la galina con do teste, come si dice a Trieste. Arriva un furgone con una specie di sound-system. Roba da quattro soldi, soprattutto se si pensa all’aereo che gli organizzatori hanno noleggiato per filmare il corteo dall’alto. Gli altoparlanti sparano una musica piuttosto incongrua. Difficile definirla: epico-fantasy, forse. Il tipo di musica che su YouTube accompagna i video amatoriali su rettiliani e illuminati.

Il corteo comincia a muoversi, sotto la direzione di uno strano doppio servizio d’ordine. Ci sono quelli con la maglietta bianca, che indicano ai vari spezzoni come posizionarsi, e ci sono quelli con la maglietta nera, muscolosi, muniti di walkie-talkie, che si piazzano in testa e in coda e non parlano con nessuno. Tra quelli in maglietta nera c’è anche Sandro Gotti detto “Tonfa”, ex pezzo grosso del Muay Thai italiano, che in gioventù aveva frequentato marginalmente l’ambiente dell’Autonomia. In testa al corteo c’è uno striscione che recita: «We, the people«. Venti metri davanti allo striscione c’è Roberto Giurastante, leader del movimento, circondato dalle sue guardie del corpo.

Il corteo comincia a muoversi, sotto la direzione di uno strano doppio servizio d’ordine. Ci sono quelli con la maglietta bianca, che indicano ai vari spezzoni come posizionarsi, e ci sono quelli con la maglietta nera, muscolosi, muniti di walkie-talkie, che si piazzano in testa e in coda e non parlano con nessuno. Tra quelli in maglietta nera c’è anche Sandro Gotti detto “Tonfa”, ex pezzo grosso del Muay Thai italiano, che in gioventù aveva frequentato marginalmente l’ambiente dell’Autonomia. In testa al corteo c’è uno striscione che recita: «We, the people«. Venti metri davanti allo striscione c’è Roberto Giurastante, leader del movimento, circondato dalle sue guardie del corpo.

La sfilata attraversa tutto il Borgo Teresiano, per almeno due ore, e si conclude in Piazza Borsa. Nessun comizio, solo slogan ripetuti ossessivamente: “Trieste Libera / dall’Italia!”, “Porto Libero / dall’Italia!”, fino alla tarda serata, quando tre cannonate segnalano che la manifestazione è finita.

Ma non sono fuochi d’artificio.

I razzi traccianti e le cannonate di domenica sera non erano uno spettacolo pirotecnico, si è trattato di un segnale convenzionale militare il cui significato è: siamo sotto assedio.

⁂

Che giornata è stata il 15 settembre? Cosa è successo? Com’è possibile che nella città più fascista d’Italia i numeri dei due cortei abbiano decretato in modo impietoso la fine del mito fascista per eccellenza, quello di Trieste italianissima? Significa forse che è finito una volta per tutte il tempo dei fascisti?

⁂

I confini del Territorio Libero di Trieste (1947 – 1954).

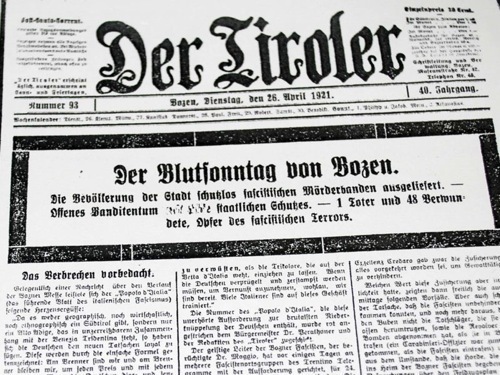

Per capire il senso di quel che sta accadendo a Trieste, è necessaria una breve premessa di carattere storico. Il 9 settembre del ’43 i tedeschi occupano il nord Italia, e nel nord-est istituiscono la Zona di Operazioni Litorale Adriatico (Operationszone Adriatisches Küstenland), soggetta di fatto alla sovranità del Terzo Reich.

Il 1 maggio 1945 i partigiani di Tito, dopo una battaglia durata quattro giorni, sfondano l’ultima linea di difesa tedesca, entrano a Trieste, e la tengono per quaranta giorni, prima di ritirarsi e di consegnare la città agli Alleati angloamericani.

Comincia così un periodo di incertezza riguardo al futuro assetto dei confini in una delle zone più delicate per gli equilibri del dopo Yalta. Il Trattato di Pace del 1947 sancisce la fine della sovranità italiana su Trieste e su gran parte della “Venezia Giulia”, e istituisce il Territorio Libero di Trieste, sorta di stato cuscinetto tra Italia e Jugoslavia.

Il TLT è diviso in due parti:

- la zona A (che comprende la città di Trieste e le immediate vicinanze) amministrata dagli anglo-americani;

- la zona B (che comprende l’Istria nord-occidentale) amministrata dagli Jugoslavi.

Il Trattato di pace stabilisce anche che il Consiglio di Sicurezza dell’Onu dovrà nominare un Governatore del TLT, dando così inizio al processo costituente del nuovo stato. Il governatore però non sarà mai nominato, anche perchè con lo strappo di Tito del 1948 e con l’uscita della Jugoslavia dall’orbita sovietica la situazione internazionale muta radicalmente, e si determinano gradualmente le condizioni per una spartizione del TLT tra Italia e Jugoslavia.

Nel 1954, in seguito al Memorandum di Londra sottoscritto da Italia, Regno Unito, Usa e Jugoslavia, l’amministrazione della zona A passa dagli angloamericani all’Italia.

Nel 1975, con il Trattato di Osimo, Italia e Jugoslavia formalizzano la spartizione del TLT secondo i confini del ’54.

⁂

Diciamo subito che a Trieste l’indipendentismo non è una novità, e che a Trieste si sono sviluppati storicamente numerosi filoni indipendentisti, molto diversi tra loro per ispirazione culturale e ideologica: quello irredentista di Domenico Rossetti nell’Ottocento e quello austromarxista di Angelo Vivante (di cui si parla anche in Point Lenana di Wu Ming 1 e Santachiara) negli anni dieci del Novecento; poi quello austronazista al crepuscolo dell’Adriatisches Kustenland nel ’44/’45 (di cui parla Claudia Cernigoi su Carmilla), e quelli di stampo antifascista e filojugoslavo nel biennio ’45/’47 (di cui parla Andrea Olivieri su Carsica); durante gli anni del TLT (’47/’54) a Trieste erano presenti alcuni movimenti indipendentisti contrari alla spartizione del territorio tra Italia e Jugoslavia, e in quegli stessi anni fu indipendentista per un certo periodo anche il PC-TLT di Vittorio Vidali.

L’indipendentismo del Movimento Trieste Libera invece ha le sue radici più visibili nella protesta popolare esplosa in seguito alla firma del Trattato di Osimo nel ’75. In quel passaggio storico, la protesta ebbe un forte carattere nazionalista, anticomunista e antijugoslavo, e derivò soprattutto dalla percezione del Trattato come tradimento definitivo, da parte dell’Italia, delle aspirazioni e delle rivendicazioni degli esuli istriani sulla zona B del TLT.

In quegli anni di crisi economica e politica, le spinte autonomiste riuscirono a coinvolgere una fetta consistente della città, saldandosi con brandelli di precedenti autonomismi e indipendentismi. Nacque la Lista per Trieste, partito autonomista che per vent’anni avrebbe monopolizzato la vita politica cittadina, e che nel ’94 sarebbe diventata di fatto la frazione triestina di Forza Italia.

La frangia più radicale della protesta invece si coagulò in una sfilza di piccoli movimenti indipendentisti, che si connotarono fin da subito in senso marcatamente antiitaliano e filoaustriaco. Ci torneremo più avanti.

L’oggetto totemico di questo nuovo filone indipendentista è una lettera inviata da Giovanni Marchesich al Consiglio di Sicurezza dell’ONU, nel lontano 1983, in cui si chiedeva al Consiglio di procedere alla nomina del Governatore del TLT. Secondo Marchesich, infatti, trattati multilaterali come il Memorandum di Londra del ’54 o bilaterali come il Trattato di Osimo del ’75 non potevano abrogare parti del Trattato di Pace del ’47; in particolare, non possono abrogare quelle parti che istituivano il TLT.

La risposta del Consiglio di Sicurezza, nel 1983, fu questa: la nomina del Governatore era stata tolta dall’ordine del giorno, su richiesta congiunta di Italia e Jugoslavia, in seguito alla firma del Trattato di Osimo. Per riportare la questione all’ordine del giorno, era necessario che uno dei paesi aderenti all’ONU lo chiedesse formalmente.

Jörg Haider (1950 – 2008)

Da allora a Trieste la percezione di una “questione pendente” (la nomina del Governatore) è sempre sopravvissuta sotto traccia, a livello di subcultura, riaffiorando ogni tanto nel discorso pubblico di qualche frangia dissidente della Lega Nord locale.

Tuttavia, questo “indipendentismo della carta bollata” difficilmente poteva scaldare i cuori e gli animi. Inoltre in città la destra tradizionale, italianissima e fascistissima, era ancora largamente egemone.

Un primo segnale di cosa stesse covando sotto la cenere si ebbe all’epoca in cui Jörg Haider terrorizzava un’Europa che nasceva già in crisi d’identità. Una parte dell’opinione pubblica triestina guardava a Klagenfurt con occhi da innamorata, e quando Haider si schiantò con la sua Volkswagen dopo una notte di bagordi, si sentì irrimediabilmente orfana. Ma perché nascesse un movimento di massa, era necessario che intervessero altri fattori.

Questi fattori cominciarono a manifestarsi nuovamente a partire dal 2008, l’anno della crisi.

⁂

Per capire cos’è accaduto a partire da quell’anno, bisogna fare un piccolo passo indietro.

Nel 2007 la Regione Friuli Venezia Giulia approva una variante del piano regolatore del Comune di Trieste, che prevede il cambio di destinazione d’uso per un’ampia zona del Porto Vecchio, da decenni in stato di abbandono. Diverse cordate di imprenditori, locali e non, presentano i loro progetti per il recupero e la gestione dell’area. Tra queste, una è guidata dall’imprenditore svizzero-triestino Marcus Donato, titolare della Helmproject, società di brokeraggio marittimo. Il suo progetto prevede la trasformazione integrale dell’area in zona turistica, con alberghi, piscine, cinema, eccetera eccetera, con investimenti per 850 milioni di euro.

“Fossile” del sito Helmproject. Notare l’italiano a dir poco stentato. Clicca per ingrandire.

Nel 2008 a sorpresa il progetto di Donato viene escluso dalla competizione, si dice a causa di carenze nella documentazione (e va detto che Marcus Donato e la sua Helmproject appaiono avvolti da una nube di vaghezza, almeno a una ricerca superficiale su Google, cfr. screenshot qui sopra). Partono i ricorsi. Ma intanto Donato ha una visione. Studiando le carte per il suo progetto e per i ricorsi, “riscopre” la lettera di Marchesich del 1983 e “si accorge” che il porto di Trieste non è soggetto alla sovranità italiana. Non solo, è l’intera provincia ad essere sotto amministrazione fiduciaria. Comincia a frequentare i forum locali su internet, tastando il terreno e studiando le reazioni dei commentatori. Di lì a poco, dà vita al Comitato Porto Libero di Trieste.

Intanto la crisi economica e finanziaria comincia a mordere, e il sistema politico italiano entra in una crisi di rappresentanza via via sempre più profonda. Il comitato si proclama rappresentante dei cittadini del TLT (zona B compresa) presso le Nazioni Unite, denuncia le speculazioni edilizie in Porto Vecchio (sic!), e dà vita a una serie di assemblee ed eventi, che culminano con la prima “Festa del Territorio Libero di Trieste” nel settembre del 2011, e vedono una partecipazione popolare non ancora di massa, ma sicuramente non trascurabile.

Una cosa nuova, che balza subito agli occhi, sono le scritte bilingui, in italiano e in sloveno: un segno che le tensioni etniche sono superate? Forse, ma anche no. Ci torneremo più avanti.

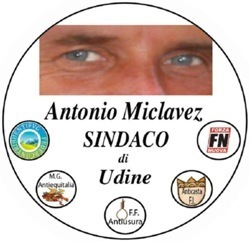

Come emanazione del comitato, nasce l’Associazione Cittadini del TLT, con presidente l’ex leghista Stefano Ferluga. L’ultima conferenza organizzata dall’associazione si intitola “Signoraggio e una nuova moneta a Trieste”, relatore Antonio Miclavez, un seguace delle teorie di Giacinto Auriti (cfr. queste FAQ sul signoraggio), poi candidato sindaco a Udine per Forza Nuova nel 2013.

Come emanazione del comitato, nasce l’Associazione Cittadini del TLT, con presidente l’ex leghista Stefano Ferluga. L’ultima conferenza organizzata dall’associazione si intitola “Signoraggio e una nuova moneta a Trieste”, relatore Antonio Miclavez, un seguace delle teorie di Giacinto Auriti (cfr. queste FAQ sul signoraggio), poi candidato sindaco a Udine per Forza Nuova nel 2013.

Nel novembre del 2011 l’associazione si scioglie, e nasce il Movimento Trieste Libera. Il presidente è ancora Stefano Ferluga, e i soci dell’associazione vengono travasati nel movimento.

⁂

A questo punto entrano in scena due personaggi che saranno determinanti per le future fortune del movimento. Si tratta di Roberto Giurastante e Paolo G. Parovel. Entrambi provengono dall’associazione ambientalista Amici della Terra. Hanno alle spalle diverse battaglie contro discariche abusive e appalti poco chiari, e soprattutto contro il rigassificatore che la multinazionale spagnola Gasnatural vuole costruire nella zona industriale-portuale tra Trieste e Muggia.

Va detto che su Trieste convergono numerosi interessi, spesso contrapposti, nel campo dell’approvvigionamento energetico. Oltre al rigassificatore, sono in ballo il terminale del South Stream, il gasdotto della russa Gazprom (al progetto partecipa anche ENI) concorrente del Nabucco, e l’oleodotto che dovrebbe portare in Adriatico il petrolio proveniente dal Kazakhstan (anche in questo caso è coinvolta l’ENI).

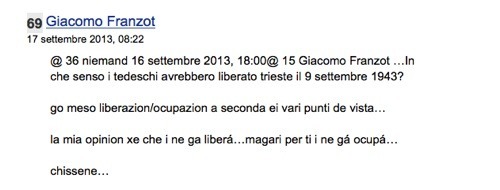

Il fatto che Giacomo Franzot, vicepresidente del Comitato Porto Libero di Trieste, sia ingegnere presso la Agip KCO, proprio in Kazakhstan, produce comprensibilmente strane risonanze in chi cerca di districarsi in questo guazzabuglio.

Torniamo a Parovel e Giurastante.

Parovel è un giornalista d’inchiesta, che in passato ha rivelato coi suoi articoli alcuni intrecci politico-affaristici legati ala gestione della Tržaška kreditna banka. Di lui si dice che negli anni sessanta fosse iscritto alla Giovane Italia, organizzazione giovanile del MSI, e che negli anni settanta abbia cambiato radicalmente le sue posizioni, trasferendosi a Lubiana e cominciando a denunciare le manipolazioni della storiografia italiana nel trattare la questione di Trieste. Nel dopo Osimo, è stato tra i promotori di Civiltà Mitteleuropea, associazione che si proponeva appunto di recuperare le radici culturali mitteleuropee della zona di Trieste. Giurastante fa parte del direttivo di MTL ed è di fatto il leader del movimento. Parovel invece non è iscritto al movimento, ma dalle pagine del suo giornale La Voce di Trieste è quello che al movimento fornisce i contenuti culturali e ideologici.

⁂

L’azione politica di MTL si svolge prevalentemente in tribunale, oltre che in piazza. A partire dalla primavera del 2012 Giurastante e altri esponenti del movimento cominciano a impugnare in tribunale le cartelle di Equitalia, sollevando il difetto di giurisdizione dello stato italiano sul TLT. Un’azione di questo tipo ha un forte impatto simbolico ed emotivo, in un periodo in cui migliaia di artigiani e piccoli commercianti si vedono pignorare merci e immobili, mentre lo Stato rinvia di mese in mese il rimborso dell’IVA. La cosa più interessante però è la scelta dell’avvocato fatta da Giurastante. Si tratta del pordenonese Edoardo Longo, uno che di sé scrive:

«Difensore senza attenuazioni opportunistiche nei processi politici contro i dissidenti antimondialisti di destra, ha riversato la sua esperienza in materia in alcuni libri e in moltissimi articoli contro le aberrazioni del sistema giudiziario al servizio delle lobbies plutocratiche internazionali. […] Dalla metà degli anni ‘8O svolge una intensa attività di ricerca culturale e pubblicistica, dapprima in ambito culturale tradizionale ( con nette influenze del pensiero di Julius Evola e Domenico Rudatis di cui era amico personale), poi in ambito più marcatamente politico.»

È facile rendersi conto che Longo è molto più di un avvocato. In rete la sua attività pubblicistica è documentatissima (cfr. quanto segnalato da Claudia Cernigoi), e ci porta direttamente in quell’intermondo dove si incontrano estremisti di destra (prevalentemente terzaposizionisti) e indipendentisti veneti.

Non è quindi un caso che al corteo del 15 settembre, in mezzo alle bandiere rossoalabardate, campeggiasse un bandierone col leone di S. Marco. Si trattava della delegazione del “Governo Veneto in esilio”, frangia indipendentista che in Veneto ha intrapreso le stesse azioni giudiziarie di MTL, facendosi anch’essa rappresentare da Edoardo Longo.

⁂

Oltre alle contestazioni delle cartelle di Equitalia, MTL ha intrapreso, o perlomeno sostiene di aver intrapreso, una serie di azioni presso non meglio precisate corti internazionali, allo scopo di ottenere il riconoscimento della sovranità del TLT e la nomina del Governatore da parte del Consiglio di Sicurezza dell’ONU. Ma se provate a chiedere ai dirigenti come intende muoversi il movimento riguardo alla zona B, quella attualmente sotto sovranità (o amministrazione, a seconda dei punti di vita) croata e slovena: vi troverete nel porto delle nebbie.

Per seguire le cause internazionali è stata creata una Organizzazione non Governativa, la Triest NGO, con sede (virtuale) a Londra.

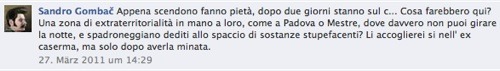

La Triest NGO su Linkedin definisce se stessa «The Human Rights, Civil and Economic Development Initiative for the Free Territory of Trieste». Sul sito web della NGO, si può leggere: «The members of Triest NGO (…) believe in social justice, equity and respect for human rights, as all people should enjoy the rights they hold under international law and convention». Dichiarazioni d’intenti dal tono alato, che però stridono con quel che scriveva su facebook Sandro Gombač, vicepresidente di MTL e membro del direttivo della Triest NGO, nel marzo del 2011, a proposito dei boat-people tunisini.

In effetti MTL e la Triest NGO, più che i diritti umani, sembrano avere a cuore soprattutto questioni legate all’economia e alla finanza. L’applicazione completa del Trattato di Pace del ’47 infatti permetterebbe di estendere all’intera area del TLT il regime di zona franca in vigore nel Porto Vecchio, e di creare a Trieste un vero e proprio paradiso fiscale. E infatti l’off-shore finanziario, più che la portualità vera e propria, sembra essere la carta su cui punta MTL per lo sviluppo economico del TLT.

Oltre ovviamente all’incasso delle royalties per il passaggio degli oleodotti e dei metanodotti.

⁂

Il movimento, soprattutto attraverso gli scritti dell’intellettuale di riferimento Paolo G. Parovel, si dichiara multiculturale. I volantini, gli striscioni del corteo, i siti su internet, (quasi) tutto è rigorosamente bilingue, italiano e sloveno. Del resto è il Trattato di Pace del ’47 a stabilire che lingue ufficiali del TLT sono l’italiano e lo sloveno. Una parte non trascurabile dei simpatizzanti del movimento proviene dalla comunità slovena di Trieste, e in ogni caso la zona B del TLT ora è popolata in larga maggioranza da sloveni e croati.

In una città in cui la destra tradizionale nazionalista, dai fascisti ai liberali fino al PSI di Craxi, è stata egemone per 70 anni di vita repubblicana, la comparsa di un movimento che sventola bandiere bilingui può apparire, a prima vista, un fatto rivoluzionario. A un’analisi più attenta tuttavia non possono sfuggire alcuni dettagli incongrui.

In uno spot su Youtube, MTL parla dei triestini come di un unico popolo in cui non ci sono minoranze ma in cui si parlano due lingue.

Affermazione piuttosto strana: a Trieste solo gli sloveni sono bilingui, gli italiani sono in generale rigorosamente monolingui, e non hanno nemmeno la possibilità di studiare lo sloveno nelle scuole italiane.

Affermazione strana e pericolosa: in un ambiente a stragrande maggioranza italofono, la negazione dello status di minoranza produrrebbe necessariamente l’assimilazione della comunità slovena.

Affermazione strana, pericolosa e mistificante: quella italiana e quella slovena non sono solo due lingue, ma sono anche due culture, e due identità nazionali. Una cosa è praticare lo scambio interculturale, e magari auspicare un meticciato dal basso che produca nei tempi lunghi sintesi nuove e imprevedibili. Altro invece è proclamare dall’alto l’inesistenza delle differenze culturali e politiche e dei legami comunitari, sia nella maggioranza, sia soprattutto nella minoranza, e ridurre la questione identitaria interna alla società triestina a pura questione linguistica, inventandosi un «popolo triestino in cui non ci sono minoranze ma si parlano due lingue».

La sensazione è che da parte dei vertici di MTL ci sia un uso strumentale del bilinguismo, come bandiera da contrapporre al nazionalismo italiano e come foglia di fico per coprire lo sciovinismo e il micronazionalismo localista che permeano il movimento. Perché non va dimenticato che nel Trattato di Pace del ’47 c’è scritto anche che sono cittadini del TLT con pieni diritti civili e politici solo i cittadini italiani residenti nel territorio il 10 giugno 1940 e i loro discendenti. Di quale multiculturalismo si sta parlando, quindi? Di una versione semplificata del multiculturalismo di 100 anni fa. Non certo del multiculturalismo di oggi, quello creato dalle migrazioni e dalla globalizzazione dell’economia e dell’informazione.

⁂

Broker che promettono investimenti per 850 milioni di euro, ingegneri dell’ENI in Kazakhstan, piccoli artigiani tartassati da Equitalia, portuali senza porto, ambientalisti col feticismo della carta bollata, avvocati evoliani, giornalisti d’inchiesta col pallino della mitteleuropa, esperti di arti marziali, sloveni che desiderano un riconoscimento ufficiale dell’uso della loro lingua, esuli della zona B che sperano di recuperare i beni confiscati dalla Jugoslavia… Cosa li tiene insieme?

L’insofferenza per lo status quo, certo. Molti di loro magari avevano votato Grillo in primavera. Ma non basta. Non basta per creare un movimento di massa in grado di contendere la piazza alla destra nazionalpatriottica e di conquistarla a mani basse. MTL non è M5S. Dal vertice alla base del movimento c’è un rifiuto viscerale non solo dello status quo, ma di tutta la costruzione mitologica dell’identità nazionale italiana intorno al simbolo Trieste a partire dal 1914.

Attenzione, però.

Abbiamo visto che nel discorso di MTL, a Trieste non esistono minoranze – esiste un popolo, quello triestino, che parla due lingue – e abbiamo visto quanto sia mistificante questo discorso.

Abbiamo visto che per MTL l’antifascismo è una discriminante solo quando il fascismo è quello nazionalista italiano. Non lo è più quando il fascismo è quello tradizionalista di stampo evoliano.

Abbiamo visto che si tratta di un movimento in cui portuali e broker marittimi si trovano a sfilare idealmente insieme nello stesso corteo.

È evidente che un movimento identitario e interclassista di questo tipo, che si regge sulla rimozione del conflitto interno alla società triestina, per riuscire a contendere l’egemonia alla destra nazionalpatriottica italiana ha bisogno di un Mito. E deve essere un Mito abbastanza potente da potersi confrontare con l’altro Mito, quello di Trieste italianissima eccetera eccetera.

«Il 30 settembre, una settimana dopo l’equinozio d’autunno, è dal 1382 l’anniversario dell’atto di dedizione spontanea con cui la piccola città indipendente di Trieste si affidò a Casa d’Austria, rappresentata allora dal duca Leopoldo III d’Absburgo, per restare libera invece di diventare una colonia di Venezia come le altre cittadine costiere dell’Adriatico nordorientale.

Iniziava così [...] il legame volontario fra Trieste e l’Austria che durò 536 anni, sino al novembre 1918, garantendo per oltre mezzo millennio alla città la sua indipendenza, con la dignità di Paese membro dell’Impero, attraverso il legame personale diretto con il sovrano. […] Si deve quindi constatare, questo 30 settembre del 2013, la riapertura di un ciclo simbolico e pratico nel quale la popolazione vecchia e nuova di Trieste si trova nuovamente a dover difendere, nel mondo e nei modi di oggi, la propria sopravvivenza concreta e la propria dignità dai rappresentanti attuali dei medesimi interessi geoeconomici e politici aggressivi che minacciavano di travolgerla con la forza e l’inganno già nel 1382, quando ricorse per difendersi all’Austria. Oggi la difesa più diretta non consiste in un plebiscito di dedizione all’Austria, ma nell’esigere dal Governo italiano e dalla Comunità internazionale la piena e corretta attivazione, secondo il diritto vigente, dell’ordinamento di Stato della città di Trieste quale Territorio Libero […] Ma la stessa azione difensiva potrebbe anche tradursi, su richiesta della popolazione triestina alle Nazioni Unite, nel passaggio dell’amministrazione fiduciaria di Trieste al governo austriaco, che rimane il candidato storico più naturale e qualificato a gestirla se quello italiano continuasse scandalosamente a non voler adempiere ai propri doveri internazionali di amministratore provvisorio, e non di padrone coloniale.»

È Parovel che parla, dalle colonne della Voce di Trieste, alcuni giorni dopo la manifestazione del 15 settembre. Ed è il fantasma di Furio Jesi che risponde:

«-Che cosa vuol dire cultura di destra?

-La cultura entro la quale il passato è una sorta di pappa omogeneizzata che si può modellare e mantenere in forma nel modo più utile [...]»

Perchè è vero che Trieste deve le sue fortune del secolo d’oro al fatto di essere stata porto dell’Impero, e che la fine dell’Impero ha segnato l’inizio del declino della città. È vero che nel 1915 l’Italia è entrata in guerra con l’Austria da aggressore e in modo canagliesco. Ed è vero che l’Italia nel 1918 si è comportata nella “Venezia Giulia” nello stesso modo in cui si è comportata in Libia nel 1911 e in Africa Orientale nel 1935. Ma che Trieste debba le sue fortune all’atto di dedizione del 1382 e al “legame personale e diretto col sovrano” è Mito (tecnicizzato, ça va sans dire). Il fantasma di Karl Marx lo spiega in modo molto chiaro:

«Come accadde, quindi, che Trieste, e non Venezia, divenne culla della rinascita della navigazione mercantile nell’Adriatico? Venezia era una città di reminiscenze nostalgiche; Trieste condivideva lo stesso privilegio degli Stati Uniti di non avere alcun passato. Modellata da una masnada variopinta di mercanti-avventurieri italiani, tedeschi, inglesi, francesi, greci, armeni ed ebrei, non era incatenata dalle tradizioni come la Città delle Lagune.» (“The Maritime Commerce of Austria”, New-York Daily Tribune, 9 gennaio 1857).

Non è stato lo sguardo benevole dell’Imperatore a fare di Trieste il porto più importante del Mediterraneo. È stato il capitalismo. E dove c’è capitalismo c’è conflitto (di classe). E infatti nel 1902 i fuochisti del Lloyd scioperano. E come da manuale la polizia spara e lascia a terra 14 morti e 50 feriti. Eccetera eccetera.

Da sinistra: i caporioni delle SS Odilo Globočnik e Friedrich Rainer. Rispettivamente, un nazista sloveno nato a Trieste e l’ultimo austriaco ad avere governato la città.

E poi. Visto che si tratta di Mito, allora per magia dalla storia di Trieste secondo MTL scompare il nazionalismo italiano prefascista di Ruggero Timeus, e scompare il fascismo endogeno: quello dei fratelli Cosulich, che si servono degli sgherri di Giunta per reprimere gli scioperi nei cantieri navali; e quello di Giuseppe Cobolli Gigli, grande costruttore di strade in Etiopia con largo uso di manodopera indigena. Scompare il collaborazionismo del biennio ’43/’45, e scompare l’imbarazzante dettaglio che l’ultimo austriaco che ha governato a Trieste è stato il gauleiter Friedrich Rainer, coadiuvato da un triestino di origine slovena, un certo Odilo Globočnik, reduce dell’Aktion Reinhard e ideatore e direttore del campo di sterminio della Risiera di San Sabba – cinquemila morti, ebrei, zingari e partigiani sloveni, croati e italiani.

Non solo. Se il Mito è l’Austria, deve scomparire anche l’austrofascismo di Engelbert Dolfuss, e ovviamente deve scomparire l’entusiasmo con cui gran parte degli austriaci accolgono l’Anschluss, l’annessione al Terzo Reich.

A meno che…

A meno che non ci si lasci sfuggire l’indicibile: «Nel ’43 i tedeschi ci hanno liberati».

Commento lasciato da Franzot nel forum triestino bora.la

Infine deve scomparire la Resistenza, perchè è un dato di fatto che i partigiani di Tito, il primo maggio del 1945, entrarono a Trieste combattendo contro i tedeschi.

Insomma, per farla breve: ci troviamo di fronte a una narrazione alternativa della storia di Trieste, contrapposta a quella della retorica ufficiale italiana, ma ugualmente tossica.

-

N.d.R. I commenti a questa inchiesta di Tuco – che ringraziamo – saranno attivati 72 ore dopo la pubblicazione, per consentire una lettura ragionata e – nel caso – interventi meditati (ma soprattutto, pertinenti).

-

The post TraumStadt. Paradisi fiscali, oleodotti e ritorno del rimosso: viaggio nel neoindipendentismo triestino appeared first on Giap.

October 12, 2013

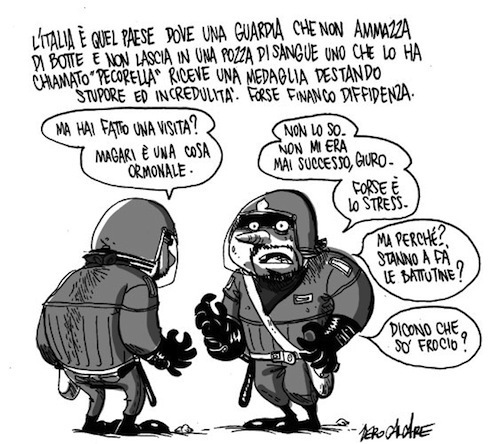

#NemicoPubblico, seconda edizione! Featuring @zerocalcare

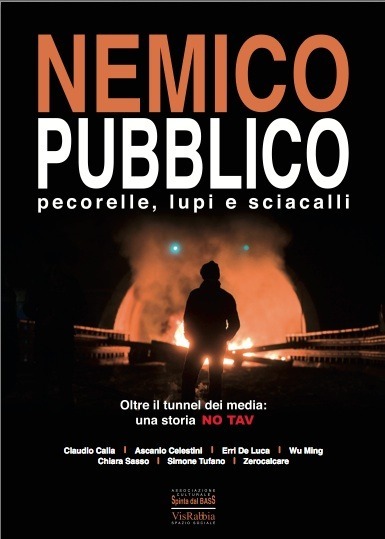

La vignetta di Zerocalcare che apre la nuova edizione di Nemico Pubblico.

Tempo di seconde edizioni: in istampa la seconda edizione di Point Lenana, già in circolazione la seconda edizione di Nemico Pubblico. Pecorelle, lupi e sciacalli.

Nemico Pubblico è il libro No Tav che ci vede tra gli autori e racconta la storia di uno dei più nauseabondi linciaggi mediatici degli ultimi anni. Per questo, ha già fatto incazzare un sacco di gente.

Nella versione arricchita e aggiornata la copertina è un po’ diversa:

Poi ci ha messo lo zampino il compagno Zerocalcare con la vignetta che vedete quissopra (*), poi ci trovate un compendio di cos’è successo a Marco Bruno negli ultimi tempi (perché non si finisce mai davvero di sbattere il “mostro” in prima pagina, o almeno di provarci), infine c’è una favola scritta da due giovanissime No Tav, Matilde e Micol, 13 e 11 anni. Perché noi – lo sanno tutti – siamo di quelli che plagiano i bambini, e dovete ammettere che è un passo avanti: una volta li mangiavamo.

Oggi, domenica 13 ottobre 2013, h. 15, il comitato Spinta dal Bass, Marco Bruno e Wu Ming 1 presenteranno Nemico Pubblico al centro polivalente di Villar Dora (TO), via Pelissere 16.

Il 25 ottobre Spinta dal Bass presenterà il libro al centro sociale Pacì Paciana di Bergamo. Il centro sociale è in via Grumello 61 (in alcuni navigatori il nome è “Via per Grumello”).

Il 26 ottobre Marco Bruno presenterà il libro a Roma, allo spazio autogestito Casetta Rossa, via Magnaghi 14 (Garbatella).

Come sempre, per ordinarlo basta scrivere a postmaster@spintadalbass.org. Costa 10 euro e vanno tutti nel fondo per le spese legali dei No Tav colpiti dalla repressione.

–* Interessante confrontarla con quella che disegnò Makkox il 29 febbraio 2012.

The post #NemicoPubblico, seconda edizione! Featuring @zerocalcare appeared first on Giap.

October 5, 2013

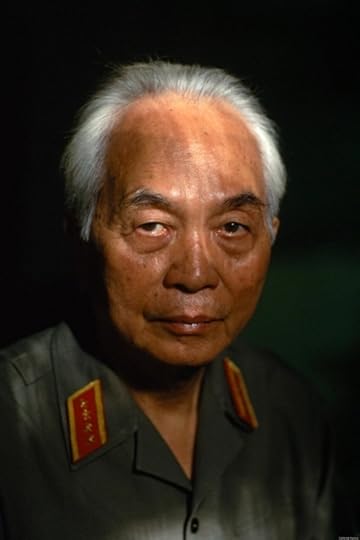

Vo Nguyen Giap, nome dei dannati della terra

Vo Nguyen Giap (Cent’anni nel 2011 – RIP 2013)

“Sia chiaro: per noi “Giap” non è tanto la Grande Personalità, il Nome Famoso, l’Eroe, il “battilocchio” la cui contemplazione distoglierebbe lo sguardo dai processi collettivi e di lungo corso. Al contrario, per noi “Giap” è molteplicità, “Giap” sta per le miriadi di persone che, ciascuna a suo modo, hanno contribuito alla decolonizzazione, alla lotta planetaria contro razzismo e colonialismo, alla presa di coscienza degli spossessati di vaste aree del mondo. Per noi “Giap” è il secolo, la parte del XX secolo che vale la pena continuare a interrogare, con spirito critico ma senza revisionismi cialtroneschi. Né replicare né rinnegare, assumersi la responsabilità del phylum che ci porta all’oggi, senza affannarsi a strappare pagine dall’album di famiglia per paura che le vedano gli sbirri della memoria. Vengano pure a perquisirci: noi non abbiamo vergogne.” (Cent’anni di Vo Nguyen Giap, 2011)

***

[Dal capitolo 32 di: Vitaliano Ravagli - Wu Ming, Asce di guerra, 2000:]

Nell’ottobre del 1952 due divisioni del Vietminh occupano un villaggio Tai nella regione di Lai Chau, sul confine tra Laos, Cina e Tonchino settentrionale.

Il villaggio sorge in una valle lunga venti chilometri e larga undici, tagliata in due dal fiume Nam Yum, ed è appena stato evacuato da un battaglione laotiano collaborazionista. Nella lingua dei Tai si chiama Muong Thanh, ma i vietnamiti lo conoscono come Dien Bien Phu.

Da qualche mese il generale Giap sta pensando di passare il confine ed entrare in Laos, dove le guarnigioni francesi sono quasi tutte isolate e vulnerabili, a parte quelle di stanza a Vientiane e Luang Prabang. Giap non vuole impossessarsi del Laos, bensì provocare e intrappolare i francesi lungo il confine, dove le loro linee di rifornimento sono precarie.

Nell’aprile 1953 Giap penetra in Laos. E’ un’offensiva in grande stile: le divisioni Vietminh passano vicino alle fortificazioni francesi nella Piana delle Giare, cosparsa di monumenti funerari preistorici, e puntano su Luang Prabang, dove i cittadini sono stati allertati da un chiaroveggente cieco. Ma a un certo punto, per non farsi sorprendere dai monsoni, l’esercito di Giap ripiega e torna in Vietnam. Ha dimostrato di poter entrare nel Laos quando vuole, e può sempre riprendere l’affondo con la stagione secca.

I francesi si convincono che Dien Bien Phu è il punto strategico in cui bloccare l’offensiva Vietminh contro il Laos.

A maggio, il generale Salan viene sostituito dal generale Henri Navarre, ufficiale di carriera, reduce delle due guerre mondiali, che si dichiara ottimista sulle sorti del conflitto e proclama: «Vediamo chiaramente la vittoria come la luce in fondo a un tunnel.»

Navarre pensa di avere una missione: impedire a ogni costo l’invasione del Laos.

Il sottoposto di Navarre è René Cogny, lauree in legge e scienze politiche. Un altro consigliere è il colonnello Louis Berteil. Questo trittico di cervelli partorisce un piano ambizioso: prendere Dien Bien Phu e stabilirvi il punto d’appoggio per sfondare le retrovie di Giap.

A luglio, Navarre va a Parigi e sottopone il piano al primo ministro Joseph Laniel.

Il 28 ottobre, il Laos firma un trattato di alleanza e associazione con la Francia, che ne riconosce l’indipendenza e s’impegna a rispettarne la sovranità “in seno all’Unione Francese”.

La firma del trattato rafforza l’idea che il Laos vada difeso a ogni costo.

Nel frattempo, Navarre è tornato in Indocina, e dà inizio alla cosiddetta “Operazione Castoro”: cinque battaglioni francesi conquisteranno Dien Bien Phu.

Il colonnello Jean-Louis Nicot, capo dei trasporti aerei in Indocina, ammonisce che il cattivo tempo potrebbe ostacolare le operazioni. Nel frattempo, anche Cogny ha maturato dei dubbi e dice che Dien Bien Phu potrebbe diventare “un tritacarne”.

Navarre ormai è partito per la tangente, non sente ragioni, è convinto che il Vietminh non sarà in grado di fronteggiare un attacco su vasta scala.

In realtà, grazie a una serie di diversivi, Giap ha creato l’impressione che il grosso delle sue divisioni sia impegnato altrove: attentati ai convogli francesi sulle tratte che collegano il porto di Haiphong all’interno del paese, e ripetute incursioni nel Laos meridionale (“il manico della padella”). Giap sta preparando uno “scacco matto”: con la strategia degli attacchi sparsi blocca il Corpo di Spedizione francese in diverse regioni, e fa sì che non si possa fortificare un singolo punto senza sguarnirne un altro. Nel frattempo, i distaccamenti Vietminh si organizzano intorno a Dien Bien Phu.

Sa che i francesi si troveranno in posizione svantaggiosa, isolati, dipendenti dai rifornimenti aerei, mentre i suoi uomini si apposteranno sulle montagne che sovrastano la vallata, e potranno ricevere armi e rifornimenti dalle retrovie.

Il 20 novembre 1953, sei battaglioni del Corpo di Spedizione si paracadutano nella valle di Muong Thanh, e vi si insediano.

Al comando delle operazioni c’è un ufficiale di cavalleria, Christian Marie Ferdinand de la Croix de Castries, donnaiolo aristocratico, di discendenza militare fin dalle Crociate.

Nel frattempo tra i leader delle grandi potenze matura la convinzione che il conflitto in Indocina possa essere ricomposto, come è appena successo in Corea.

Stalin è morto da poco, e la nuova dirigenza sovietica vorrebbe attenuare le tensioni internazionali.

L’opinione pubblica francese è stanca della sale guerre, la sporca guerra, e preme su Laniel perché cerchi “una soluzione onorevole”.

I comunisti cinesi, al potere da soli quattro anni, sono ansiosi di svolgere un importante ruolo internazionale, per proporsi in chiave “moderata” e ottenere il riconoscimento dei paesi europei. Zhou Enlai, primo ministro, è dell’opinione che, cacciati i francesi, arriveranno a premere sul confine meridionale i ben più temibili americani, che non riconoscono la Cina popolare. Zhou è per concedere ai francesi un ruolo nelle loro ex-colonie del sud-est asiatico, anche scavalcando il Vietminh.

Tutt’altra tendenza manifestano gli usa: John Foster Dulles, segretario di stato di Eisenhower, insiste sulla linea del “contenimento” del comunismo, pensa che in Corea la partita sia ancora aperta nonostante la “tregua”, preme sui francesi perché rimandino ogni iniziativa diplomatica e migliorino le loro posizioni in Indocina. Concede loro un prestito di 500 milioni di dollari. I francesi accettano i soldi ma rimangono scettici sulla prosecuzione a oltranza del conflitto.

Nemmeno Ho Chi Minh è convinto che sia già il momento di trattare: preferisce piegare l’opinione pubblica francese e imporre lui le condizioni. Ma deve tenere conto delle esigenze cinesi: dopotutto, il Vietminh si avvale di consiglieri militari inviati da Pechino, e molti guerriglieri vietnamiti si sono addestrati in campi cinesi. Soprattutto, Zhou Enlai ha fornito al Vietminh cinquantamila tonnellate di materiali militari e vettovaglie. Infine, se la Francia ha paura è anche grazie ai duecentomila soldati cinesi schierati a ridosso del confine col Vietnam.

Il 29 novembre 1953 Ho Chi Minh comunica al mondo la sua disponibilità a porre fine alla guerra “con mezzi pacifici”.

Ma intanto s’avvicina lo scontro finale.

I francesi hanno già perso prima di combattere. La disfatta matura nel loro Quartier Generale di Saigon: Navarre non ha capito niente della strategia e del potenziale bellico di Giap, e non prende in considerazione alcuna ipotesi che non si adatti ai suoi preconcetti.

Secondo Navarre, Giap non può contare su ingenti forze, quindi si rifiuta di spostare i grandi distaccamenti francesi dal Vietnam centrale a Dien Bien Phu.

Ma Giap ha trascorso più di tre mesi a schierare gli uomini. A partire da novembre, da quando i parà francesi si sono sistemati nella valle, Giap sposta verso Dien Bien Phu trentatre battaglioni di fanteria, sei reggimenti di artiglieria e un reggimento del Genio. Alcuni di questi spostamenti durano 7-8 settimane, i soldati attraversano a piedi montagne e giungle, marciano di notte e dormono di giorno per evitare i bombardamenti.

All’inizio del ’54, a Dien Bien Phu ci sono cinquantamila combattenti vietnamiti, più altri ventimila lungo le linee di rifornimento. Invece i francesi sono tredicimila, metà dei quali sono nord-africani o indocinesi lealisti, poco e male addestrati al combattimento. Il resto sono quasi tutti legionari.

Navarre non crede che Giap possa disporre di un’artiglieria, figurarsi di una contraerea. Ma l’artiglieria è stata trascinata a mano o portata in bicicletta, un’impresa titanica. Il Vietminh dispone di ventiquattro obici da 105 mm., tutti di fabbricazione statunitense, trofei di guerra della Corea.

Navarre crede di poter usare i carri armati, che invece verranno bloccati dalla fitta boscaglia e, durante le piogge monsoniche, affonderanno in profondi acquitrini.

Insomma, l’esercito francese si trova soverchiato in un rapporto di cinque a uno, intrappolato in un buco di culo fangoso, cannoneggiato dalle colline circostanti (impossibilitato a contrattaccare perché le postazioni Vietminh sono perfettamente mimetizzate) e soprattutto isolato, senza possibilità di ricevere vettovaglie né di evacuare i feriti, perché gli obici di Giap devasteranno la pista d’atterraggio, bloccando tutti i voli in entrata e in uscita.

Come aveva predetto Cogny, Dien Bien Phu sarà “un tritacarne”.

Poco prima dell’alba del 13 marzo, l’assedio si trasforma in attacco. Gli obici aprono il fuoco, sorprendendo e paralizzando i francesi.

Castries ha fatto costruire quattro basi d’artiglieria, battezzate coi nomi di sue ex-amanti: Gabrielle, Anne-Marie e Béatrice sul lato nord della valle, Isabelle sul lato sud.

Giap scaglia la sua “onda umana” contro Gabrielle, Anne-Marie e Béatrice. Isabelle è troppo lontana per aprire un fuoco di copertura, inoltre è difesa da un terzo dell’intera forza francese, che non osa spostarsi nel timore di un altro attacco. Béatrice cade immediatamente, Gabrielle e Anne-Marie il giorno successivo. La pista d’atterraggio è completamente distrutta dagli obici.

Charles Piroth

Il vicecomandante francese, colonnello Charles Piroth, esperto di cannoni con un braccio solo, aveva dichiarato: «Nessun cannone Vietminh riuscirà a fare fuoco tre volte prima di essere distrutto dalla mia artiglieria.» All’alba del 15 marzo, Piroth stacca con i denti la linguetta di una bomba a mano e si fa saltare in aria. La sera prima lo hanno sentito dire: «Sono completamente disonorato.»

Quella dell’onda umana è una tattica tipica della guerra di Corea, e infatti l’hanno suggerita due consiglieri cinesi, Wei Guoqing e Li Chenghu. E’ una tattica costosissima in termini di vite umane, lo stesso Mao è contrario a ricorrervi. La forza di un esercito popolare dipende dalla coscienza politica di ogni singolo combattente, ciascun uomo è importante, non lo si può usare come carne da cannone.

Nei primi tre giorni di assalto, il Vietminh conta 2000 morti e 7000 feriti.

Giap decide di interrompere l’offensiva, lasciar perdere i suggerimenti dei cinesi e passare a una “strategia di attrito”. Nelle settimane seguenti, fa scavare gallerie e trincee fino a circondare la guarnigione francese con centinaia di chilometri di passaggi sotterranei.

Quest’impresa non sarebbe possibile senza l’impegno di 33.500 dân công (patrioti operai). Con più di 2700 biciclette modificate (chiamate xe thô), quasi altrettante giunche e più di 17.000 cavalli, i dân công portano al fronte ventimila tonnellate di riso, oltre a munizioni e beni di prima necessità. E’ grazie a questa mobilitazione che Giap può fare attrito . Tra il gennaio e il maggio del ’54, i dân công contribuiranno alla causa anti-francese con cinque milioni di giornate di lavoro.

Si avvicinano le piogge monsoniche, e i francesi sperano che il Vietminh affogherà nel fango. Succede il contrario: le nuvole basse impediscono all’aviazione francese di bombardare le retrovie di Giap e ostacolano i lanci di rifornimenti ai francesi assediati. A parte il problema di visibilità, c’è anche la contraerea Vietminh, che costringe gli aerei a volare troppo alti, così i lanci sono sempre più imprecisi. Molte vettovaglie, munizioni e, in almeno un caso, informazioni segrete destinate ai francesi assediati, atterrano in pieno territorio Vietminh.

Nel frattempo, molti indocinesi, e persino qualche regolare francese, disertano il Corpo di Spedizione. I legionari li chiamano, spregiativamente, “i sorci del Nam Yum”, perché spesso, al momento di fuggire, guadano il fiume portando con sé i viveri appena paracadutati.

E’ il momento dell’extrema ratio: il governo francese chiede aiuto agli americani. L’ammiraglio Arthur Radford propone che sessanta bombardieri B-29, scortati da cacciabombardieri della Settima Flotta USA, decollino dalle Filippine e facciano incursioni notturne contro il perimetro Vietminh intorno alla valle. Il progetto ha un nome: “Operazione avvoltoio”.

Il generale Paul Ély, capo di stato maggiore francese, comunica la notizia al suo governo, comprensibilmente contento. Ma il capo di stato maggiore americano, Matthew Ridgway, è contrario a un coinvolgimento diretto sul fronte asiatico: ancora scottato dalla Corea, teme l’intervento dei cinesi e l’ipotesi di dover spostare in Vietnam dalle sette alle dodici divisioni, distogliendole da altri settori strategici.

Il presidente Eisenhower è d’accordo con lui e rinvia la decisione al Congresso e agli Alleati. Senza il loro appoggio non intende muovere un dito.

Benché il vicepresidente Nixon e il segretario di stato Dulles facciano pressioni sui parlamentari, il Congresso non dà l’autorizzazione.

Nel frattempo, un gruppo di studio del Pentagono conclude che tre armi atomiche tattiche, “opportunamente impiegate”, sarebbero sufficienti ad annientare il Vietminh. Radford è entusiasta di quest’idea e spinge perché la si proponga ai francesi. Secondo alcune fonti, lo stesso Dulles è favorevole all’ipotesi atomica, ma i vertici del Dipartimento di stato non solo sono contrari, ma terrorizzati anche solo dall’eventualità che circoli una voce del genere. Un anonimo funzionario ammonisce: «Se la vicenda trapelasse, scatenerebbe un gigantesco grido di disapprovazione in tutti i parlamenti del mondo libero.»

La guarnigione francese a Dien Bien Phu è ormai condannata, e con essa il dominio coloniale francese in Indocina. Tutti lo sanno, ciò che conta è limitare i danni. E’ l’ora dei negoziati.

Si fissa per l’8 maggio l’avvio della conferenza di Ginevra sul problema dell’Indocina, a cui parteciperanno delegazioni di Francia, Stati Uniti, URSS, Cina, oltreché, naturalmente, del Vietminh.

Con sorprendente tempismo, Giap espugna Dien Bien Phu il 7 maggio. L’assedio è durato cinquantacinque giorni. Dalla parte dei francesi, si contano 1.142 morti, 4.436 feriti e 1.606 dispersi. Le perdite del Vietminh ammontano a 7.900 morti e più di 15.000 feriti.

A Ginevra, si comincia a discutere.

LINK

The post Vo Nguyen Giap, nome dei dannati della terra appeared first on Giap.

September 30, 2013

Speciale #PointLenana: Alto Adige, Trento e Trieste, Internazionale, video, recensioni

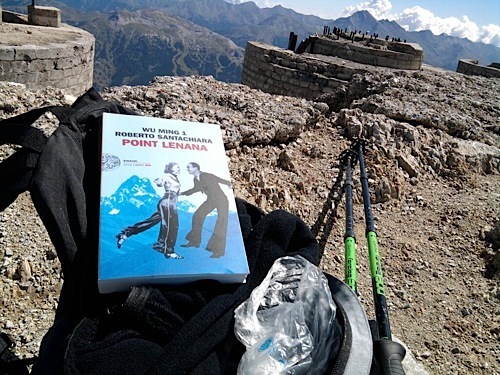

Point Lenana sul Monte Chaberton, Alpi Cozie, 3131 mt. Grazie a Luigi per avercelo portato. Clicca per ingrandire.

Nuovo speciale su Point Lenana e tutto quel che lo circonda e accompagna.

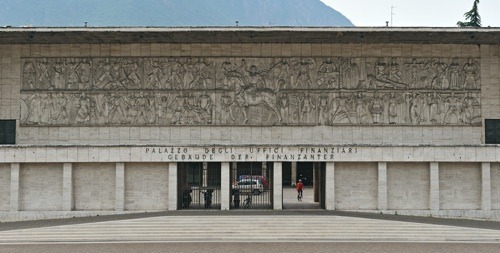

Nella scorsa puntata abbiamo definito il tour (de force) “un’opera transmediale” che vive di vita propria e prosegue il libro con altri mezzi. Dov’è passato, il tour ha stimolato riflessioni, ed è così che Flavio Pintarelli, poco prima, durante e dopo la tappa bolzanina e il pellegrinaggio laico in Vallunga sulle orme di Emilio Comici, ha scritto il testo che vi proponiamo, una dérive nell’eredità architettonica fascista in Alto Adige, con interrogativi sull’uso pubblico della memoria che non riguardano solo quella zona ma tutto il Paese.

L’appena menzionata Vallunga compare in una delle fotografie che illustrano questo post e, come sempre, documentano la prassi di portare in montagna una copia di Point Lenana e fotografarla tra le rocce, per poi mettersi in posa come Fred Astaire e Ginger Rogers nella copertina.

Copertina senz’altro eterodossa, che a molti è piaciuta ma ha anche attirato critiche, come sentirete nell’audio della presentazione trentina del 6 settembre, una delle più dense e intense da quando WM1 si è messo in viaggio.

“Trento e Trieste”. La toponomastica irredentista ha giustapposto le due città in modo talmente insistente che ancora oggi qualcuno le crede vicine. Per la cronaca, distano l’una dall’altra 185 km in linea d’aria e 326 in automobile. Percorriamoli e spostiamoci nell’unico capoluogo di provincia italiano sito al di là dell’Adriatico. In questo speciale la storia triestina è molto presente:

- è al centro della discussione avvenuta in via Diaz, di fronte alla libreria “In Der Tat”, il 31 agosto scorso, della quale proponiamo un lungo stralcio audio (o meglio, ve lo propone Lo.Fi. sul tumblelog dedicato a Point Lenana);

- è la sostanza stessa del “videomessaggio” (ehm…) girato da WM1 al giardino Pubblico “Muzio de Tommasini” e pubblicato sul sito di Internazionale;

- infine, permea il report critico di Claudia Cernigoi appena apparso su Carmilla, riguardante l’ultima “novità” del panorama politico triestino: un movimento neoindipendentista di massa. Mettiamo “novità” tra virgolette perché, a Trieste più che altrove, nulla sembra mai accadere per la prima volta, persino quando non è mai accaduto prima. Segnaliamo l’articolo di Cernigoi, che sarà seguito da altri contributi, per mostrare come la storia narrata in Point Lenana continui a plasmare l’oggi a ogni livello, nutrendo un movimento che si dice “né-né” e ha appena uno o due gradi di separazione rispetto a soggetti che più bruni (nel senso del colore della camicia) di così non potrebbero essere. Il passato non è alle nostre spalle, ma sulle nostre spalle.

Chiudiamo lo speciale con un video quantomeno bizzarro: una cronaca dada-escursionistica dell’ascesa al Monte Vettore, nel gruppo dei Sibillini, organizzata dalla Cooperative Risorse feat. Wu Ming 1, con presentazione di Point Lenana al rifugio Forca di Presta. Rifugio che quel giorno, per una coincidenza, era pieno zeppo di alpinisti sloveni!

Buona lettura.

P.S. Ricordiamo che il tour prosegue, qui il calendario fino a fine ottobre.

⁂

Reading Point Lenana in Alto Adige: urbanistica, architettura e colonialismo

-

di Flavio Pintarelli

«I muri fanno il nido nel cuore e nella testa: si ereditano come il dna e sono contagiosi.»

Maria Nadotti, Addio a Berlino 1

Se mi chiedessero di indicare la frase che meglio racchiude il senso del colonialismo fascista probabilmente non sceglierei un discorso del Duce e neppure la strofa di una delle molte marcette che accompagnarono le avventure coloniali del regime. Sceglierei invece questa frase scritta in lingua latina: “Hic patriae fines siste signa. Hinc ceteros excoluimus lingua, legibus, artibus”.

Che tradotta recita “In questo luogo abbiamo posto i confini della patria. In questo luogo abbiamo colonizzato gli altri con la lingua, le leggi e le arti”. Gli altri ovvero i barbari come suggeriscono gli strumenti della colonizzazione, ovvero “la lingua, le leggi e le arti”.

Ma chi sono questi altri? A chi è rivolta questa frase? E soprattutto da dove è tratta?