Wu Ming 4's Blog, page 111

September 24, 2013

La campagna #Guerrieri di Enel: cronistoria di un flop devastante

Oggi, insieme a tant* altr*, ci siamo divertiti a “dirottare” un’odiosa, martellante campagna pubblicitaria dell’Enel. Campagna ideata da Saatchi & Saatchi, mica gli ultimi arrivati. Solo che, ehm, su Twitter certi brontosauri del marketing che si sforzano di avere idee “hip” sono gli ultimi arrivati.

In realtà, ci siamo limitati a fare quello che Enel chiedeva, cioè usare l’hashtag #guerrieri.

Risultato?

Un buon riassunto di tutta la storia, con selezione di tweet, si trova qui. Buona lettura, buona navigazione.

Ah ah, ai #guerrieri di @enelsharing gli hanno già staccato il gas. pic.twitter.com/FAjZhDrG4l— Christo (@xho) September 24, 2013

Aggiornamento: #Guerrieri e Mercenari: l’ipocrisia e il marketing sulla nostra pelle. Un potente storify a cura di Lalla.

The post La campagna #Guerrieri di Enel: cronistoria di un flop devastante appeared first on Giap.

September 19, 2013

Wu Ming Contingent breaks out!

Coincidenze.

Agli inizi del 1995, il quintetto hard-core Frida Frenner compone il brano Jackpunk, inserito nella colonna sonora del film Jack Frusciante è uscito dal gruppo. Il cantante è un tale Joe K. che cinque anni più tardi si farà chiamare Wu Ming 2.

Sempre nel 1995, gli X-Ray Men collaborano con il poeta Gilberto Centi per la realizzazione del reading “Il navigatore cieco”. La formazione comprende Yu Guerra al basso e Cesare Ferioli alla batteria.

Ancora nel 1995, i Nabat – gloriosa formazione dell’Oi! punk italiano – tornano a suonare insieme e incidono Nati per niente. Il chitarrista del gruppo è Riccardo Pedrini, la cui massa corporea verrà presto occupata anche da Wu Ming 5.

Passano 17 anni e i quattro si ritrovano intorno allo stesso tavolo. Nel frattempo i Nabat si sono sciolti e riuniti per la seconda volta, Yu Guerra ha pubblicato il suo terzo album, Cesare Ferioli è diventato dj col nome di Big Mojo, Wu Ming 5 ha scritto quattro romanzi, Wu Ming 2 ha declamato reading di ogni genere con Egle Sommacal, Stefano Pilia, Danilo Gallo, Carlo Maver… Più in generale, parole e voci del collettivo Wu Ming hanno da sempre diviso il palco con amplificatori, chitarre, percussioni, fiati e tastiere.

L’idea che mette assieme il nuovo gruppo è quella di alterare la classica formula: scrittore che legge i suoi testi + musicisti che suonano i loro strumenti. L’obiettivo è quello di produrre “canzoni declamate”, con scarne linee vocali, senza però ripetere quanto già fatto egregiamente da Massimo Volume, Offlaga Disco Pax, Bachi da Pietra o Uochi Tochi. I numi tutelari del sodalizio sono Public Image Limited, Neu!, Sonics e Patti Smith.

Dopo alcuni mesi di prove, tra condomini e salette di fortuna, nasce così Wu Ming Contingent (in cinese 无名 军队, Wu Ming Jun Dui – omaggio all’album collettivo Wu Liao Contingent, pubblicato nel 1999 dalle quattro principali band di Oi! Punk cinese)

I testi attingono alla rubrica Wu Ming Wood, scritta da Wu Ming per il mensile GQ, tra il 2010 e il 2012. Brevi biografie maschili (da Peter Kolosimo a Socrates, da Juan Manuel Fangio al principe Filippo di Edinburgo) usate come pretesti per parlare d’altro.

La prima uscita live del quartetto risale al 16 maggio scorso, durante la serata ReferenDance. Laika Bologna Party, per sostenere il referendum bolognese sulle scuole dell’infanzia. Le prossime apparizioni già in calendario sono al Bloom di Mezzago (20/09), a Correggio (22/09) e a Milano – Cox 18 (12/10).

Per il momento, non abbiamo registrazioni da farvi ascoltare, ma speriamo in un bootleg dei prossimi concerti, e già si parla di un 7″ in preparazione. Giusto per farsi un’idea, i personaggi che hanno ispirato l’attuale repertorio sono Socrates, Bradley Manning, il Principe Filippo di Edinburgo, Juan Manuel Fangio, Peter Kolosimo, Jorge Carrascosa “El Lobo”, Ho Chi Minh e Peter Norman.

Ovviamente, la nascita del Wu Ming Contingent non impedisce o blocca vecchie e nuove collaborazioni musicali. Al contrario, Wu Ming 1 è al lavoro insieme ai Funambolique (feat. Claudia Finetti) per mettere a punto il reading/concerto Emilio Comici Blues, dedicato al grande scalatore triestino, mentre Wu Ming 2 porterà lo spettacolo Razza Partigiana – Basta uno sparo prima a Torino (09/10 @ Hiroshima mon amour) e poi a Berlino (25 e 26/10 @ Ackerstadtpalast), accompagnato dai “soliti” Egle Sommacal, Stefano Pilia, Paul Pieretto e Federico Oppi.

Per info, contatti e booking di Wu Ming Contingent, potete far riferimento alla mail del collettivo, indicata sulla homepage del sito ufficiale.

The post Wu Ming Contingent breaks out! appeared first on Giap.

September 12, 2013

Il #PointLenana Tour de force è un’opera totale transmediale. Ascensioni, foto, musiche, video etc.

Vallunga, Val Gardena, mattina del 7 settembre 2013. Wu Ming 1 sulla parete da cui precipitò Emilio Comici. Foto di Flavio Pintarelli. Clicca per ingrandire.

Pochi giorni fa, l’amico Maurizio Vito (che aveva già commentato acutamente Point Lenana subito dopo l’uscita) ci ha regalato al volo un appunto importante e toccante. Eccolo.

[MV:] Vedendo le foto della tomba di Comici, delle altre tombe (Balletto [in Tanzania], Benuzzi a Dro), le foto della scalata-tributo a Comici, mi è venuta in mente la tesi VI di Benjamin:

«Articolare storicamente il passato non significa conoscerlo “come propriamente è stato”. Significa impadronirsi di un ricordo come esso balena nell’istante di un pericolo. Per il materialismo storico si tratta di fissare l’immagine del passato come essa si presenta improvvisamente al soggetto storico nel momento del pericolo. Il pericolo sovrasta tanto il patrimonio della tradizione quanto coloro che lo ricevono. Esso è lo stesso per entrambi: di ridursi a strumento della classe dominante. In ogni epoca bisogna cercare di strappare la tradizione al conformismo che è in procinto di sopraffarla. Il Messia non viene solo come redentore, ma come vincitore dell’Anticristo. Solo quello storico ha il dono di accendere nel passato la favilla della speranza, che è penetrato dall’idea che anche i morti non saranno al sicuro dal nemico, se egli vince. E questo nemico non ha smesso di vincere.»

Messianismo a parte, l’azione di messa in sicurezza dei “nostri” morti (dalla sopraffazione conformista ad opera del nemico) che caratterizza Point Lenana e il corollario “keep your ass on the road” tour è straordinaria, a dir poco. [/MV]

⁂

-

Non c’è stata una soglia attraversata con cognizione di causa, nessun momento preciso in cui il tour di presentazioni di Point Lenana si è trasformato – puf! – in qualcos’altro. E’ accaduto gradualmente, tra ascensioni a tema, reading musicali, interazione costante su Twitter, partecipazione dei lettori, deviazioni verso i luoghi del libro e autentiche “epifanie” sulle vette (es. il bagliore sulla piana friulana visto dalla cima del Mangart). Oggi, dopo quattro mesi e mezzo (e quarantotto presentazioni su settanta in calendario, qui le date fino a fine ottobre), il tour è diventato la prosecuzione del libro con altri mezzi, un’opera transmediale collettiva. Point Lenana è nato prima dal racconto poi dalla ripetizione di una scarpinata in quota, è stato scritto scarpinando, infine ha preso corpo in questa lunga scarpinata in giro per l’Italia.

“Keep your ass on the road!”, tieni il culo in strada, questa l’esortazione che WM1 fa a se stesso su Twitter mentre si sposta da una città all’altra, da una valle all’altra, da un rifugio all’altro. Ma non è solo il suo culo a stare in strada. Il Point Lenana Tour è in tutto e per tutto un’opera collettiva: c’è chi lo segue e influenza e modifica a distanza usando la rete (Twitter, Tumblr, Pinterest etc.), chi organizza le presentazioni traendo spunti dai resoconti o dalle registrazioni degli eventi precedenti, chi viene alle escursioni a tema e ne propone di ulteriori, chi va in montagna per i casi suoi e fotografa il libro sulle rocce oppure – ultima idea in ordine di tempo – ne mima la copertina, etc. etc.

In questo speciale non procederemo in ordine cronologico, ma per connessioni tematiche e geografiche. Cominciamo dalla foto che vedete qui sopra: è testimonianza di quello che Flavio Pintarelli, nel suo bel resoconto con foto, ha definito un “pellegrinaggio laico”. Siamo andati dove Emilio Comici trascorse l’ultimo anno di vita, cioè in Val Gardena.

Comici e noi, con Wu Ming 1 sui luoghi di Point Lenana

Di Pintarelli, nei prossimi giorni, pubblicheremo una riflessione – stimolata dalla lettura di Point Lenana – su colonialismo, urbanistica e fascismo in Alto Adige.

Esattamente una settimana prima, domenica 1 settembre, una ventina di persone aveva percorso altri luoghi di Comici, quelli della Val Rosandra / Dolina Glinščice, 8 km. a est di Trieste.

Il cippo in costruzione, anno 1941.

Sul cippo Ernesto Butti, in piedi Virgilio Zuani detto Sonz.

Foto inedita, scattata da Mario Rauber – proprietà archivio Paolo Rauber. Cliccando si raggiunge il blog “Carso segreto”. Grazie a Marco Garbaccio per la segnalazione.

L’1 settembre, WM1 e una brancaleonesca comitiva di giapster e lettori, tra i quali l’imprescindibile Lo.Fi., il libraio Alberto Volpi (ideatore dell’escursione), la storica e giornalista Claudia Cernigoi e il poeta Matteo Danieli, hanno percorso il sentiero 13. I più “ossigenati” sono saliti fino allo Spigolo Verde, per arrivare al cippo eretto in memoria di Emilio nel 1941, un anno dopo la sua morte. Nella foto a sinistra lo si vede in costruzione.

In Val Rosandra, alla fine degli anni Venti, Comici e i suoi compagni del GARS (Gruppo Alpinisti Rocciatori Sciatori) aprirono la scuola di arrampicata che esiste tuttora. In Val Rosandra, Comici cercò repliche “miniaturizzate” dei grandi “problemi” alpinistici dell’epoca, sperimentando innovazioni nelle tecniche d’arrampicata che poco dopo gli permisero di aprire nuove vie in tutte le Alpi orientali e centrali. Se non vi fidate della nostra parola, qui è la valle stessa a raccontarcelo in prima persona.

Ed ecco il cippo com’è apparso a noi.

#PointLenana al Cippo Comici, Spigolo Verde, Val Rosandra, #Trieste pic.twitter.com/jxBdFJHReE— Wu Ming Foundation (@Wu_Ming_Foundt) September 1, 2013

#PointLenana e la targa in ricordo di Emilio Comici allo Spigolo Verde, Val Rosandra, #Trieste pic.twitter.com/YbyLM5WYPA

— Wu Ming Foundation (@Wu_Ming_Foundt) September 1, 2013

Foto di gruppo escursione in Val Rosandra a tema #PointLenana, di fronte al Cippo Comici, Spigolo Verde. #Triestepic.twitter.com/F5eZta3gxj— Wu Ming Foundation (@Wu_Ming_Foundt) September 1, 2013

⁂

-

Emilio Comici

Queste camminate sulle orme di Comici servono a riflettere ancora, e più in profondità, su un personaggio complesso, sfaccettato, lacerato. L’esigenza è sentita, et pour cause. Wu Ming 1 e i Funambolique (feat. Claudia Finetti alla voce) stanno lavorando a un reading/concerto sulla vita del grande scalatore triestino. Per tutto il mese di agosto hanno eseguito delle “prove aperte” in piazze, locali e rassegne in giro per il Nord-Est. Veri e propri appunti sonori e recitativi presi in pubblico. Continueremo a lavorarci in autunno, a distanza e ogni tanto incontrandoci. La suite che ne verrà fuori ha già il titolo Emilio Comici Blues. La porteremo in giro nel 2014. Quella che vi proponiamo è la registrazione molto low-fi della prova-con-spettatori tenutasi il 26 agosto presso l’osteria “Ai Kankari” di Marano (VE). Il tutto era ed è ancora molto grezzo, ma intanto potete farvi l’idea. Grazie ad Alessia per avere registrato col suo smartphone. E’ un bootleg come quelli di una volta.

LE ALI DELL’ANGELO – 14:47

LE ALI DELL’ANGELO – 14:47

LA FALCIATA DELLA MORTE – 11:21

LA FALCIATA DELLA MORTE – 11:21

IL CORDINO MARCIO DI MOHOR – 13:41

IL CORDINO MARCIO DI MOHOR – 13:41

Wu Ming 1 – voce recitante;

Luca Demicheli – basso;

Ermes Ghirardini – batteria;

Paolo Corsini – tastiere;

Sebastiano Crepaldi – flauto.

[Mancava Claudia Finetti - voce cantante.]

Per contatti, date etc. Luca Demicheli, bassluka@yahoo.it

⁂

-

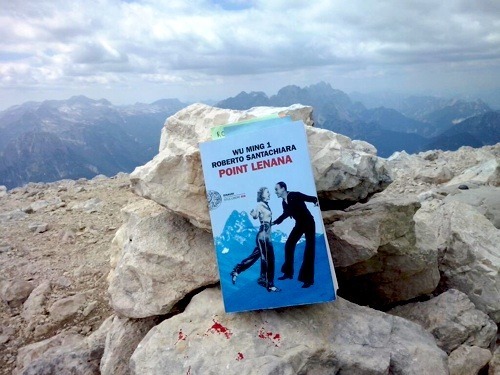

Della pratica di fotografare Point Lenana sulle cime avevamo già parlato nello scorso speciale sul libro. In quell’occasione avevamo scritto:

«Le foto di #PointLenana sulle cime sembrano dire che, anche in tempi di ebook, l’oggetto-libro mantiene una sua forza simbolica e specificità. Specificità. Ci sono alcune cose che si possono fare con un libro elettronico e non si possono fare con uno di carta, ma qui ci concentriamo sul “viceversa”.»

Ecco alcune delle immagini circolate su Twitter nei giorni scorsi:

@Wu_Ming_Foundt In cima al Corno Grande (mt. 2912) sul Gran Sasso per festeggiare #PointLenana pic.twitter.com/mdA1yHdCdb — Zeroviolenza (@ZeroViolenza) September 1, 2013

#PointLenana a Cima Mulaz – 2906 – sullo sfondo il Pelmo e il Civetta. @Wu_Ming_Foundt pic.twitter.com/hAVGH6m6x3 — Riccardo Trulla (@rikutrulla) September 6, 2013

#PointLenana su cima Rosetta – 2743 @Wu_Ming_Foundt pic.twitter.com/N1YrY0Kxd0 — Riccardo Trulla (@rikutrulla) September 6, 2013

Durante l’escursione alle Pale di S. Martino documentata nelle ultime due immagini è nata l’idea di mimare la copertina del libro:

La copertina di #PointLenana replicata live alle Pale di S. Martino. Grazie a @rikutrulla Sbizzarritevi pure voi :-) pic.twitter.com/RsN8xIsVR5 — Wu Ming Foundation (@Wu_Ming_Foundt) September 6, 2013

La mossa “Fred e Ginger” in montagna. Malga Andalo, Dolomiti di Brenta. Sullo sfondo, la Paganella #PointLenana pic.twitter.com/xg3D69dFAJ

— Wu Ming Foundation (@Wu_Ming_Foundt) September 6, 2013

@Wu_Ming_Foundt #PointLenana sul monte paterno con @silvia_fabbi @El_Pinta pic.twitter.com/Wb1Pbe8YzD — AND (@anordestdiche) September 8, 2013

All’ascensione al Monte Paterno (Dolomiti di Sesto, 2476 mt.) di Silvia Fabbi e Luca Barbieri (solo il giorno prima, quest’ultimo era in Vallunga con WM1, Pintarelli e Arnoldi) è legato uno dei momenti più surreali del tour di Point Lenana.

Fabbi e Barbieri non erano solo in gita di piacere: da bravi cronisti del Nord-Est, erano sulle tracce del ministro dello sviluppo Flavio Zanonato, sempre lieto di mostrarsi nella sua veste d’alpinista e posare per commoventi fotoreportages tipo Mao che nuota nel fiume.

E’ in quel frangente che Barbieri ha regalato al “Caro Leader” – così soprannominato per i ben quindici anni trascorsi come sindaco di Padova – una copia di Point Lenana. Ecco il tweet con foto, seguito dal nostro commento.

Anche i ministri alpinisti leggono #pointLenana @Wu_Ming_Foundt @el_pinta pic.twitter.com/2Mf9s7OUKP — AND (@anordestdiche) September 8, 2013

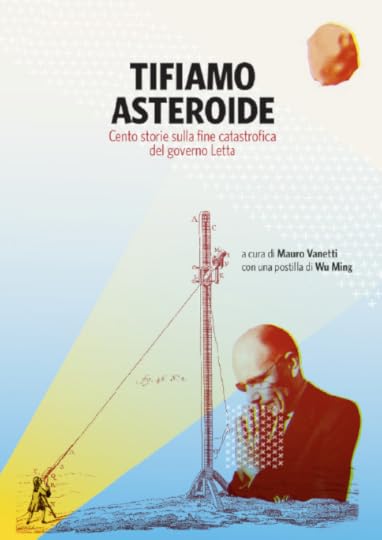

.@anordestdiche LOL ringraziamo il Caro Leader @flaviozanonato ma precisiamo e ribadiamo che noi #Tifiamoasteroide @El_Pinta #PointLenana

— Wu Ming Foundation (@Wu_Ming_Foundt) September 8, 2013

⁂

-

A seguire, alcune recensioni di Point Lenana, interviste a Wu Ming 1, riflessioni ispirate dal libro.

[Nella sua rubrica on line "Il criticone" (autoironico riferimento alla sua stazza) il critico Pietro Cheli ha espresso un giudizio convintamente positivo su Point Lenana. Vale la pena far notare, come già fatto per Goffredo Fofi, che Cheli non aveva mai recensito un nostro libro prima d'ora. Ecco il suo pezzo.]

Uno dei modi migliori e più affascinanti per capire la storia d’Italia del secolo scorso ruota intorno al monte Kenya. E lo racconta questo libro, uscito qualche mese fa e già recensito molto bene in uno dei blog di questo portale da Claudio Castellacci. A scriverlo uno dei più bravi agenti letterari italiani, Roberto Santachiara, e uno dei tanti scrittori del collettivo del collettivo Wu Ming 1. Arrivo in ritardo per dire loro che sono bravi, decisamente, bravi. Attraverso la voce di Felice Benuzzi, realmente esistito, raccontano la Trieste cosmopolita asburgica, l’impero, l’Istria, le due guerre mondiali, fascismo e antifascismo, il colonialismo italiano (con tutte le sue efferatezze). E poi la guerra fredda e molti dei problemi che ci trasciniamo ancora oggi. Tutto parte da una fuga di Benuzzi e due amici (assolutamente vera) da un campo in cui erano prigionieri 70 anni fa degli inglesi, per andare a scalare il monte Kenya. Un flusso di memoria, documenti, sapienza narrativa che quando inizi a leggere ti travolge. L’ho fatto, come ho già detto, con ritardo ma ora lo consiglio a chi ama le pagine dove l’intelligenza si muove con disinvoltura.

Uno dei modi migliori e più affascinanti per capire la storia d’Italia del secolo scorso ruota intorno al monte Kenya. E lo racconta questo libro, uscito qualche mese fa e già recensito molto bene in uno dei blog di questo portale da Claudio Castellacci. A scriverlo uno dei più bravi agenti letterari italiani, Roberto Santachiara, e uno dei tanti scrittori del collettivo del collettivo Wu Ming 1. Arrivo in ritardo per dire loro che sono bravi, decisamente, bravi. Attraverso la voce di Felice Benuzzi, realmente esistito, raccontano la Trieste cosmopolita asburgica, l’impero, l’Istria, le due guerre mondiali, fascismo e antifascismo, il colonialismo italiano (con tutte le sue efferatezze). E poi la guerra fredda e molti dei problemi che ci trasciniamo ancora oggi. Tutto parte da una fuga di Benuzzi e due amici (assolutamente vera) da un campo in cui erano prigionieri 70 anni fa degli inglesi, per andare a scalare il monte Kenya. Un flusso di memoria, documenti, sapienza narrativa che quando inizi a leggere ti travolge. L’ho fatto, come ho già detto, con ritardo ma ora lo consiglio a chi ama le pagine dove l’intelligenza si muove con disinvoltura.

⁂

-

[Una recensione molto bella l'abbiamo trovata sul blog La librettante]

IL METODO STRASBERG DELL’ACTOR’S STUDIO A 5000 METRI

Lo stupore del corpo chiamato a uno sforzo nuovo, stremato di emicrania, espropriato di sonno, gelato dalla notte che schiaffeggia ed esaspera la stanchezza, la fatica anche solo di dormire e respirare.

La memoria emotiva attende, come un lievito lento, di gonfiarsi e prorompere, finalmente esibita in gesti, voce, parossismi esatti – ricordare e vivere, non recitare. Ma se il corpo è quello di uno scrittore, ogni avanzo di emozione resta già impigliato tra le pagine di appunti instabili abbarbicati ansanti in quota. Mentre misura i limiti, del suo corpo e del suo mestiere, perché il Kilimangiaro di Hemingway si staglia di fronte a lui come il monito di un rimpianto, a insinuare che l’avventura è lunga, e prosegue oltre la scalata.

Daniele Bergonzi legge il Prologo di Point Lenana, e immediatamente il ricordo scritto diventa vita vissuta e voce, immagini di stelle e nebulose e albe carminio e sassi grigi dentro la nostra testa e i nostri occhi, ed è estremamente sensata la presentazione di questo libro in questo spazio di teatro, dove siamo raccolti e attenti, al distillato di inchiostro di un’impresa nuova e remota insieme.

PROLOGO – 5’46″

PROLOGO – 5’46″

Wu Ming 1 – tutto il contrario di un alpinista, anzi un’«anima di palude bonificata»! – sul monte Kenia come Felice Benuzzi che, nel ’43, fuggì da un campo di prigionia inglese con due compagni, per andare a realizzare un sogno estemporaneo di libertà e umanità contro il tempo immobile e insensato della cattività di guerra, dove la vita è disordinata sopravvivenza, dove si è affastellati gli uni agli altri sempre e sempre infestati di ricordi.

Nel libro la densità è alta: c’è il tempo dilatato della prigionia, quello teso dell’avventura, quello paziente della ricerca, dell’ascolto – le interviste ai parenti di Benuzzi – del confronto tra lo scrittore e il suo agente letterario nonché coautore Roberto Santachiara, ispiratore del progetto, c’è la restituzione della storia, e anche delle sue omissioni.

Il libro, “oggetto letterario non identificato”, svela i meccanismi del montaggio e del suo farsi, nella piena consapevolezza che le storie sono tutte necessarie, e che anche i titoli di coda, – 50 pagine, circa – alla fine, vanno letti.

⁂

-

Proprio nel giorno della chiusura dell’ultimo Festival di Venezia, il giornalista e scrittore Checchino Antonini – appena riemerso dalla lettura di Point Lenana – ha posto pubblicamente una domanda che a noi ronza in testa da sempre, e viene posta, ancorché in modo implicito, anche nel libro: ma non sarebbe il caso di cambiarle nome, alla cazzo di Coppa Volpi? Giuseppe Volpi (nella foto) era un ricco fascista che grazie al fascismo e alle leggi razziali diventò ancora più ricco, nonché uno dei principali responsabili politici – in quanto governatore della Tripolitania – della sanguinosa “riconquista” fascista della Libia, catena di eventi che culminò nella deportazione di massa della popolazione della Cirenaica e nel conseguente genocidio in quella regione. Perché dobbiamo continuare a onorare un simile puzzone?

Il festival fu una sua idea? Ci mise un sacco di soldi? E chi cazzo se ne frega! La cultura è ricchezza sociale, va sottratta alle recinzioni, anche alle recinzioni che impediscono l’accesso alla memoria storica e alla rielaborazione critica del passato nazionale.

E magari quelli che non dicono nulla sulla Coppa Volpi hanno firmato petizioni contro il Vespasiano di Affile dedicato a Graziani…

Scrive Antonini:

«Ancora oggi il premio al miglior attore e quello alla miglior attrice (le “Coppe Volpi”) della Mostra del Cinema di Venezia portano il suo nome. Ma quella Coppa è colma del sangue di quelle guerre e quella dittatura. Chissà se stasera, al Gran Gala, i premiati (l’italiana Elena Cotta sarebbe in pool position) se ne renderanno conto. Magari se glielo chiedi risponderebbero che l’Arte non è né di destra né di sinistra.»

Ecco il suo pezzo, buona lettura.

⁂

-

Il 25 agosto scorso WM1 ha presentato Point Lenana al Film Festival della Lessinia. Era appena rientrato da un’escursione tra Bosco Chiesanuova e Bocca di Selva insieme al giornalista e alpinista Beppe Muraro, quando lo staff di videomaker del festival lo ha intervistato in stile “ombra di se stesso”.

Torniamo indietro di qualche settimana: WM1 era appena sceso dal Monte Vettore, con i suoi 2476 metri la cima più alta delle Marche, quando Sara Bonfili lo ha intervistato per il sito del dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali dell’Università di Macerata. L’intervista è in pdf e si trova qui.

⁂

-

Règaz, lo sappiamo pure noi che è strano, ma per un motivo o per l’altro abbiamo vinto il Premio della Montagna di Cortina d’Ampezzo. “Meglio non indagare”, ci siamo detti. Alla cerimonia c’è andato Santachiara, una scena da ragionier Calboni che arriva a Courmayeur e finge di conoscere la contessa Serbelloni Mazzanti Viendalmare. Nella foto, il premio. Non fate pettegolezzi.

Il comandante Cienfuegos mostra agli amici la scultura ricevuta in premio a Cortina.

E’ stato anche piantato un albero (un pino cembro) intitolato a WM1 e Santachiara.

Con quest’immagine terminiamo lo speciale. Grazie a tutt*, ci si vede in giro.

Libreria universitaria - IBS – Unilibro

InMondadori – Amazon – LaFeltrinelli

-

The post Il #PointLenana Tour de force è un’opera totale transmediale. Ascensioni, foto, musiche, video etc. appeared first on Giap.

September 11, 2013

«Difendere la Terra di Mezzo». Il libro di Wu Ming 4 su #Tolkien uscirà in autunno

Si intitolerà Difendere la Terra di Mezzo e uscirà per i tipi della casa editrice bolognese Odoya, in autunno. E’ un libro che fa tesoro del lavoro e del dibattito prodotto su Giap nel corso degli ultimi tre anni. Wu Ming 4 ha raccolto i suoi scritti su Tolkien pubblicati sul blog, li ha rielaborati, allungati, rivisti, e ne ha aggiunti altri completamente nuovi. Ne è uscito un saggio diviso in due parti: la prima riguarda il fenomeno letterario; la seconda tratta invece la poetica di Tolkien, entrando nel merito dei testi, con particolare attenzione per gli Hobbit (ma non solo).

Possiamo già anticipare che non si tratta di un libro per specialisti, bensì di un testo divulgativo, che si propone di fare un buon servizio al lavoro dei più ferrati studiosi anglosassoni e italiani, cercando comunque il confronto diretto con le pagine tolkieniane.

In anteprima ecco l’Indice del volume:

PREMESSA: dove il sole non tramonta mai

PRIMA PARTE: Spettri di Tolkien

- Cap. I. Nascita e destino di un fenomeno letterario (1937-1973).

- Cap. II. L’eredità impossibile: Tolkien dopo Tolkien.

- Cap. III. Il grande gioco, il mito, il linguaggio: una teoria non letteraria della letteratura.

INTERMEZZO: Made in Italy

- Cap. IV. Tradizioni, traduzioni e tradimenti: i simbolisti all’opera.

SECONDA PARTE: Le pagine e il paesaggio

- Cap. V. Hobbit e habitat: il giardiniere costante.

- Cap. VI. Hobbit ed ethos: il perfetto gentilhobbit.

- Cap. VII. Un dialogo nel Riddermark: mitopoiesi, etica, rinnovamento.

POST SCRIPTUM: lacrime e sorrisi

The post «Difendere la Terra di Mezzo». Il libro di Wu Ming 4 su #Tolkien uscirà in autunno appeared first on Giap.

September 9, 2013

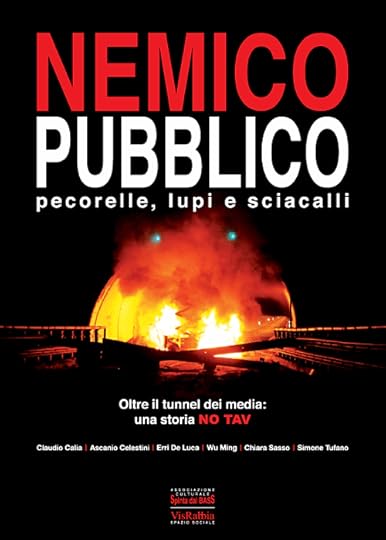

#NemicoPubblico, il libro #notav che fa arrabbiare politici e procuratori

Nemico Pubblico è un libro curato dal comitato No Tav Spinta dal Bass. Raccoglie diversi contributi su uno dei più emblematici casi di “mostrificazione” mediatica degli ultimi anni, quello di Marco Bruno, il “ragazzo della Pecorella”. Ci siamo occupati di quella storia poco tempo fa, e infatti anche la nostra ricostruzione è inclusa nella raccolta, di fianco a testi di colleghi come Erri De Luca, Ascanio Celestini e Claudio Calia, nonché di svariat* attivist* No Tav.

Gli introiti del libro vanno interamente al fondo per le spese legali del movimento, che negli ultimi tempi sta subendo un giro di vite repressivo. Lo stesso Marco si è ritrovato al centro di una nuova vicenda farsesca, che il libro non ha fatto in tempo a “coprire”.

Il giro di vite sembra farsi più rabbioso man mano che il demenziale progetto del TAV Torino-Lione perde pezzi e finanziamenti. Il “corridoio” Lisbona-Kiev a cui doveva agganciarsi non esiste più da tempo, e il tutto appare sempre più campato in aria. Eppure la repressione colpisce duro. Tanto che alcuni ipotizzano sia iniziata una “ritirata in stile Wehrmacht delle lobby SìTav”. Ritirata, perché molto probabilmente il TAV non si farà, ma ritirata violenta, che si lascerà dietro una scia di denunce, processi e anni di prigione. Ritorsione contro un movimento che ha capito l’assurdità del progetto con molti anni di anticipo e lo ha contrastato senza farsi mai intimidire, e al tempo stesso duro monito per chi lotterà domani e altrove.

In poco più di un mese – e nemmeno un mese qualsiasi: agosto! – Nemico Pubblico ha esaurito la prima tiratura di 1000 copie e adesso va in ristampa. Dato che non ha una vera e propria distribuzione in libreria, e viene venduto solo alle (sinora affollatissime) presentazioni o inviato a chi lo richiede per posta (basta scrivere a postmaster@spintadalbass.org), l’esito è stupefacente.

Ma il successo di vendite non è il solo risultato conseguito da questo libro: c’è anche l’evidente crisi di nervi di alcuni elementi di spicco del fronte Sì Tav e della nomenklatura. Chi ha seguito le polemiche di questi giorni ha potuto constatare che i libri (certi libri) possono ancora fare paura, persino in quest’Italia dove legge pochissima gente.

Per noi che due anni fa combattemmo sul fronte del cosiddetto #rogodilibri è stata solo una conferma, ma per altri è una vera scoperta.

Nell’ordine: il 14 agosto Il Fatto Quotidiano ha pubblicato la prefazione di Erri De Luca a Nemico Pubblico.

Ciò ha fortemente infastidito il procuratore di Torino Gian Carlo Caselli.

Caselli è idolatrato da molti in virtù dei suoi trascorsi nell’Antimafia, ma tali trascorsi non raccontano tutta la sua storia, né dovrebbero schermarlo da qualsivoglia critica, come invece pensa qualcuno. Una delle tare che ereditiamo dalla lunga stagione del berlusconismo è proprio la visione acritica della magistratura e dei suoi “eroi”.

Nel caso specifico di Caselli: sul suo modo di intendere il proprio ruolo (anche sul palcoscenico dei media) e l’azione penale ci sarebbe molto da dire. Qualcosa scrisse a suo tempo il Luther Blissett Project nel saggio del 1999 Nemici dello Stato, ma senza andare troppo in là, si chieda ai valsusini cosa pensano dell’operato e dei sempre più frequenti proclami del settantaquattrenne capo procuratore, nonché della discrasia tra come egli descrive la valle (praticamente un “covo” di terroristi) e come la vive chi da oltre vent’anni è parte di un’eccezionale lotta di massa per scongiurare uno scempio ambientale, economico, sociale.

Lo diciamo ai disinformati: i No Tav ci sono dal 1989. Grazie a loro non s’è fatta l’ennesima inutile mostruosità di cui lamentarsi a giochi fatti. La loro resistenza ultraventennale ha permesso di vedere il bluff di un’opera velleitaria e obsoleta, che oggi in Europa nessuno vuole più (la stessa Francia non la ritiene prioritaria e l’ha appena rinviata alle calende greche).

Grazie ai No Tav che da oltre vent’anni tengono in scacco questa porcheria, la verità sta emergendo prima dell’irreparabile anziché dopo, come di solito accade in questo Paese di cattedrali nel deserto.

Ergo, i No Tav sono eroi civili.

Ma torniamo alle conseguenze di Nemico Pubblico.

Dapprima Caselli si è lamentato della prefazione di De Luca in una lettera al giornale, poi ha rilasciato un’intervista in cui agitava per l’ennesima volta lo spauracchio del terrorismo e lanciava obliqui avvertimenti agli intellettuali “cattivi”. Si riferiva non solo a De Luca, ma anche a Gianni Vattimo, filosofo recentemente “attenzionato” dalla procura per le sue simpatie No Tav. Quando De Luca gli ha risposto (“Caselli esagera”), alcune sue affermazioni sulla necessità di sabotare il TAV hanno fatto inalberare la società LTF (Lione-Torino Ferroviaria), che ha annunciato un’azione legale ai danni dello scrittore. A quel punto, il vicepresidente pidiellino del COPASIR (il comitato di controllo sui servizi segreti) ha proposto il boicottaggio dei libri di De Luca.

Noi, com’è ovvio, stiamo con De Luca. Quello che ha detto e scritto lui sul TAV lo pensiamo e lo abbiamo più volte detto e scritto anche noi.

Ad ogni modo, niente male per un libretto autoprodotto! Perché non lo ordinate anche voi? Ribadiamo: basta scrivere a postmaster@spintadalbass.org. Costa solo 10 euro, e aiuterete gli imputati No Tav.

The post #NemicoPubblico, il libro #notav che fa arrabbiare politici e procuratori appeared first on Giap.

August 22, 2013

Speciale #PointLenana: Goffredo Fofi, Fahrenheit, Santo Peli, Buoni Presagi, salita al Mangart e visita alla tomba di Giuàn

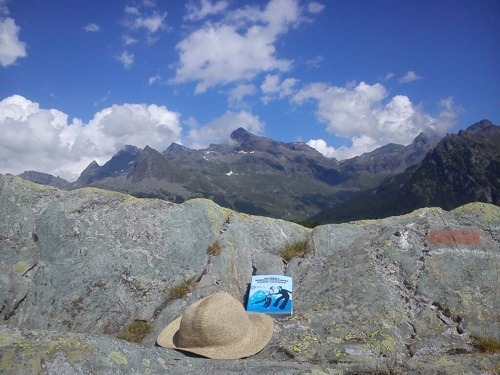

Point Lenana in cima al Mangart, Alpi Giulie, 2677 metri.

Spedizione Giap – Cavre, 12 agosto 2013, vedi il resoconto linkato nel post. Clicca sull’immagine per ingrandirla.

[WM1:] Anche ad agosto Point Lenana ha proseguito la sua marcia, tra presentazioni in quota e in piano, escursioni, recensioni, interviste che usciranno nel futuro prossimo su diversi quotidiani e periodici.

Con i Funambolique stiamo lavorando a Emilio Comici Blues, un reading musicale tratto dai capitoli del libro dove è protagonista il grande alpinista triestino (1901 – 1940). E’ un work in progress, lo stiamo presentando in giro per il Nord-Est in serate che sono vere e proprie “prove aperte”. Le prossime date, insieme a quelle delle presentazioni “normali” (ehm…) da qui a fine ottobre, sono nel calendario.

In questo nuovo speciale, il più ricco da quando è uscito il libro, proponiamo:

1) Una recensione illustre, quella uscita oggi stesso sulla rivista Internazionale a firma di Goffredo Fofi. A nostra memoria, è la prima volta che un libro targato “Wu Ming” lo convince, e ne siamo contenti. E’ una “felice scoperta” anche per noi.

2) Un’altra recensione illustre, in esclusiva per Giap: quella dello storico Santo Peli, autore – tra le altre pubblicazioni – di La Resistenza in Italia. Storia e critica (Einaudi, 2005) e Storia della Resistenza in Italia (Einaudi, 2006).

3) L’audio di una conversazione sulle montagne nella storia d’Italia andata in onda a Fahrenheit l’8 agosto scorso. Partecipanti: Wu Ming 1, Marco Armiero e Loredana Lipperini.

4) La vivace e narrativa recensione di Point Lenana apparsa sul blog Buoni Presagi.

5) Il resoconto con foto e video di un’ascensione al Mangart, Alpi Giulie, organizzata da WM1 e un gruppo di giapster, con tanto di reading in vetta. Il Mangart fu la prima cima delle Giulie raggiunta da Felice Benuzzi nell’estate del 1922.

6) Il resoconto con foto della visita di Valeria Isacchini al cimitero tanzaniano dove giace il dottor Giovanni “Giuàn” Balletto, uno dei protagonisti di Fuga sul Kenya.

7) Testimonianze fotografiche dell’usanza di portare copie di Point Lenana in cima alle montagne d’Italia e non solo.

Buona lettura. Ricordiamo che Point Lenana è anche su Pinterest e su Tumblr.

Da Internazionale, n. 1014, 23/29 agosto 2013:

SCALATA LUNGO LA STORIA

SCALATA LUNGO LA STORIA

Wu Ming 1, Roberto Santachiara, Point Lenana, Einaudi Stile Libero, pp.596, euro 20,00.

E’ stato una ricca lettura estiva e una felice sorpresa questo Point Lenana che sovrasta ogni discorso sul realismo in letteratura perché si sposta decisamente dal fronte del romanzo a quello della storia. C’è ben poco di inventato, in questa ricostruzione istruttiva e appassionante di una vita, quella dell’alpinista Felice Benuzzi che, prigioniero di guerra degli inglesi in Africa, fuggì con due amici per scalare il Monte Kenya e tornare subito dopo al campo. Attraverso Benuzzi gli autori raccontano un tragico Novecento – Trieste, l’Austria, l’Istria, i Balcani, due guerre mondiali, fascismi e antifascismi, le guerre d’Africa e le oscenità dell’occupazione coloniale (suscitando nel lettore nuovo disgusto per le figure criminali di Badoglio e Graziani), il dopoguerra e la guerra fredda, le contraddizioni che stanno alla base della nostra storia attuale. Ma il perno, l’osso, la pietra angolare di Point Lenana, che è un picco del Monte Kenya, è l’amore per la montagna, un secolo di storia dell’alpinismo. C’è molto da imparare o da ricordare, molto di sanamente pedagogico in questa ricostruzione in cui le abilità del buon narrare sono lo strumento per accostare la storia al racconto come al tempo di Martin Guerre, senza niente concedere alle fantasticherie e alle astuzie degli scrittori in cerca del best-seller buono a tutto.

POINT LENANA E LA STORIA MILITANTE

di Santo Peli

Santo Peli

Si arriva a p. 101, e…

“E dunque, che razza di libro è questo”? si chiede l’autore, forse mettendosi nei panni di qualche perplesso lettore, che fino a questo punto è stato erudito sulla biografia del triestino Felice Benuzzi, prigioniero in un campo di internanento inglese e protagonista di una scalata alla cima del monte Kenya (Point Lenana), ma che potrebbe, come me, essere ancora perplesso sul cammino intrapreso, e ancor più sulla meta.

Iil filo rosso, abbandonato e ripreso, in assoluta libertà compositiva, più e più volte, è costituito dalla biografia di Felice Benuzzi. Un libro scritto dall’alpinista-prigioniero, fa nascere un progetto di ricerca in

funzione di un libro; la prima tappa è costituita da una scalata dello stesso Wu Ming 1, che con alcuni compagni ripete l’impresa di Felice.

Durante il viaggio in Kenya il paesaggio origina ricordi storici, excursus sul colonialismo britannico, sulla rivolta dei Mau Mau, memorie di precedenti scalate, e questa procedura ci introduce al ritmo narrativo,

allo specifico tema dell’opera: attraversare la storia “di quattro imperi”, e della società e delle guerre europee e italiane, utilizzando come filo rosso le vicende biografiche di una molteplicità di personaggi

direttamente o indirettamente connessi alla vita di Felice Benuzzi, con una tecnica di montaggio che allarga e restringe continuamente il fuoco, che scorre dalla tassa sul macinato del neonato regno d’Italia alla questione dell’irredentismo, per giungere alla prima e seconda guerra mondiale, alla Resistenza, al dopoguerra.

Libertà compositiva, uso rigoroso delle fonti letterarie e storiche; materiale dunque eterogeneo, fuso in uno stile scorrevole, piacevolmente colloquiale ma sempre preciso nei riferimenti. Uno storico al lavoro, dunque, senza la palla al piede della nota a pie’ di pagina. Molta invidia e ammirazione, e intenso divertimento.

E dunque: “E’ un racconto di tanti racconti. Parla dell’Africa (di tante Afriche) e delle Alpi Giulie, parla di Italia e di «italianità», di esploratori e squadristi, di poeti e diplomatici, di guide alpine e guerriglieri. Attraversa i territori e la storia di quattro imperi. E’ un racconto di racconti di uomini che vagarono sui monti”.

E, aggiungo io, il racconto delle ricerche, delle scoperte, delle perplessità dell’autore mentre il libro sembra farsi sotto i nostri occhi, e dove la soggettività, la storia, la biografia del protagonista diviene a sua volta protagonista, sia pure assai discreta. E questa “liberazione della soggettività dell’autore” è un seconda caratteristica che fa di questo “libro di storia per tutti” un’avventura più godibile e coinvolgente di qualunque saggio di storia di taglio accademico. E’ forse la formula più felice, di quelle finora a me note, per risolvere il problema di una narrazione storica capace di coinvolgere un vasto pubblico, senza rinunciare alla precisione.

Storia partigiana, sia chiaro, decisamente partigiana. Storia militante, in un certo senso, se per “militante” si intende mettersi al servizio non di una “oggettiva verità”; al contrario militante nel campo del disvelamento della costruzione mitologica che il potere da sempre esercita per mascherare politiche di dominio e di sfruttamento, che nell’ignoranza, nella conquista della memoria hanno uno straordinario strumento. Smontare questo strumento, mettere in luce le retoriche, le strategie narrative del potere è dunque l’obiettivo di Wu Ming I. E in questo senso siamo di fronte ad una storiografia militante.

-

-

Marco Armiero

L’8 agosto scorso la trasmissione di Radio 3 Fahrenheit ha ospitato Wu Ming 1 e lo storico dell’ambiente Marco Armiero, autore del saggio Le montagne della patria, Einaudi, Torino 2013.

Del libro di Armiero ci occupammo su Giap quando ne esisteva solo l’edizione britannica, intitolata A Rugged Nation.

Ecco la presentazione della puntata, tratta dal sito della trasmissione:

«Sulle nostre montagne sono accaduti momenti cruciali per la formazione della nostra identità nazionale. Il Risorgimento e la Grande guerra su tutti furono momenti che trovarono nel già duro scontro bellico proprio sui rilievi i loro momenti più duri ed eroici. Del rapporto tra le montagne e gli italiani si occupa il libro di Marco Armiero, Le montagne della patria (Einaudi), mentre ad altre montagne, quelle del Kenya, è dedicato Point Lenana (Einaudi), il romanzo dedicato alla figura dell’alpinista Felice Benuzzi scritto da Wu Ming 1 e Roberto Santachiara.»

Audio, Fahrenheit, 8 agosto 2013

Qui l’audio. La chiacchierata dura poco più di mezz’ora. In studio, Loredana Lipperini.

[Il genovese Alessandro Vicenzi, tenutario dello storico blog Buoni presagi , è un lettore e recensore attento e scrupoloso, con un approccio sovente "mimetico". Padroneggia l'arte di scrivere recensioni che ripropongono la "cifra" e l'andamento dei libri esaminati, divenendone "prosecuzioni con altri mezzi". Ne ha appena dato felice prova occupandosi di Point Lenana. La sua è una recensione digressiva e fortemente aneddotica, spezzata in due da un ricordo personale legato alla lacerata, irrisolta storia di Trieste. Buona lettura.]

-

Una teoria formulata anni fa da un mio amico sostiene che dato un campo dell’agire umano c’è probabilmente un italiano che ha fatto qualcosa di straordinario di cui i suoi compatrioti sono per lo più all’oscuro. Era nata mi pare la prima volta che aveva sentito parlare di Perlasca, ma si adatta benissimo alla storia di Felice Benuzzi, Giovanni Balletto, Vincenzo Barsotti, che nel 1942, prigionieri di guerra in un campo inglese in Kenya, evasero per scalare (i primi due erano alpinisti, il terzo era solo incuriosito dall’impresa) il monte omonimo, che si vedeva attraverso i reticolati e di cui non sapevano quasi niente. Ci riuscirono un po’ per il rotto della cuffia, piantarono un tricolore su una cima secondaria invece che su quella principale resa inaffrontabile dal maltempo e poi tornarono al campo a consegnarsi, che l’idea di raggiungere territori non controllati dagli inglesi era impraticabile.

Benuzzi raccontò questa storia in un libro, Fuga sul Kenya la cui edizione inglese (No Picnic on Mount Kenya) ebbe e ha ancora una buona diffusione mentre quella italiana non è mai uscita dal circolo degli amanti di libri di montagna.

Il racconto di come Wu Ming 1 sia finito a raccontare, insieme a Roberto Santachiara (quello di Published in arrangement with Santachiara Literary Agency in fondo agli articoli di Saviano qualche anno fa, per intenderci; uno dei più importanti agenti letterari italiani, se non il più importante) (ne avete forse sentito parlare in qualche discussione sugli ebook) non questa storia ma tutto quello che poteva servire a capirne le origini, il contesto e le conseguenze è il primo capitolo di Point Lenana – che comprende anche un’escursione sulla punta Lenana dei due autori.

Point Lenana non è una riscrittura del libro di Benuzzi (che è stato ristampato poco prima da Corbaccio) ma piuttosto quello che in inglese si definirebbe un “companion”, come quei libri che danno al lettore curioso gli strumenti per cogliere tutti i riferimenti, per dire, nei libri di Tolkien. Solo che non è organizzato in modo enciclopedico, ma come un racconto che spazia dalla nascita di Benuzzi nella Vienna imperiale fino alla sua scomparsa negli anni Settanta (in ordine non strettamente cronologico). In mezzo, si può raccontare di colonialismo italiano, della guerriglia dei Mau Mau, della questione di Trieste irredenta, della nascita del fascismo, di un assurdo film ispirato alla vicenda di Benuzzi, del destino dei suoi compagni, della storia dell’alpinismo novecentesco… La vita di Benuzzi è quasi come quella di un personaggio-vettore (pensate al meccanismo di Forrest Gump) che tocca tanti punti sensibili degni di approfondimento nella storia del XX secolo.

INTERVALLO: La strage di via Ghega a Trieste

Uno dei protagonisti del libro è la città di Trieste, dove Benuzzi è cresciuto. Come ho accennato sopra, se ne racconta la storia sospesa fino al 1954 tra Italia, impero austro-ungarico prima e Jugoslavia poi. Con la parentesi del dominio nazista, che fece in tempo a regalare alla città l’unico campo di sterminio con forno crematorio attivo su quello che sarebbe poi diventato territorio italiano, la Risiera di San Sabba.

A Trieste ci sono stato con Lucilla la scorsa primavera; doveva essere la prima tappa del viaggio in Polonia, poi ci siamo resi conto che era impossibile da fare senza perdere un sacco di tempo per arrivare da Trieste alla Polonia e abbiamo cambiato i piani. Non ho mai fatto un post di viaggio perché ci stati neanche 48 ore e poi finiva che me la cavavo con uno o due post invece che con dodicimila e allora non c’era gusto. Però Trieste è bellissima e spero di tornarci (anche perché non c’era nemmeno una bava di vento e mi sono sentito un po’ defraudato dell’esperienza completa). Comunque. Alla Risiera (che adesso confina con un Lidl o poco ci manca) c’è una bella mostra che ricostruisce la storia dell’occupazione nazista, i progetti di pulizia etnica dagli slavi, il funzionamento del campo. Ci sono lettere strazianti di condannati a morte, una straordinaria per compostezza e dolcezza. C’è anche una teca che una volta conteneva la mazza usata dal boia per eventuali colpi di grazia. Oggi c’è una replica, fatta da un artigiano genovese, perché l’originale è stata rubata negli anni ’80; c’è anche una fotocopia del biglietto lasciato dai nazisti che la portarono via.

Tra le altre, vediamo queste foto impressionanti di decine di persone appese nell’androne di un palazzo. Una rappresaglia nazista: cinquantuno prigionieri, italiani e sloveni, impiccati per un attentato in cui avevano perso la vita cinque soldati tedeschi (per avere la fama di inflessibili precisini, i nazisti quando si trattava di rappresaglie sembra avessero la tendenza a stare abbondanti come un salumaio disonesto). Guardiamo la didascalia e sbianchiamo. Via Ghega. La stessa via del nostro albergo. Non lo stesso palazzo per fortuna, ma quello di fronte. Dalle finestre, la sera, vediamo le finestre da cui hanno penzolato cadaveri di uomini e donne.

Oggi il palazzo ospita il Conservatorio, una targa sulla facciata ricorda l’evento. A Genova o a Bologna capita di passare davanti a lapidi che ricordano uno o più partigiani fucilati in quel punto. Ma davanti al luogo di una strage di quelle dimensioni (immagino le urla, i pianti, i rumori) non ero mai passato. “Questa città sanguina storia” mi viene da dire parafrasando il titolo di un capitolo di Maus.

Point Lenana è un libro di storie che è, allo stesso tempo, un libro di storia che si occupa in larga parte di colonialismo, di imperi e della loro dissoluzione: si dissolve quello austro-ungarico e ci finisce in mezzo Trieste, gli italiani cercano di creare il loro creando la Libia da territori rosicchiati all’impero ottomano, è un’impero quello etiope, è una tarda guerra coloniale quella degli inglesi contro i Mau Mau in Kenya dopo la seconda guerra mondiale.

Racconta di fascismo e antifascismo da una prospettiva relativamente inedita: di “antifascismo esistenziale”, cioè delle strategie di resistenza personali, “umane”, alla fascistizzazione della vita quotidiana si parla solo dal 1995, e il concetto aggiunge profondità e problematizza alcuni dei personaggi di cui si occupa il volume, nominalmente facenti parte delle strutture di regime (Benuzzi è in Africa come funzionario coloniale, allo scoppio della guerra) ma caratterizzati da scelte di vita estranee al regime (è sposato con una donna ebrea).

Racconta di montagna e di montagne; uno dei “coprotagonisti”, per così dire, una figura importante per la formazione di Benuzzi e di cui si racconta molto, è Emilio Comici, alpinista triestino morto nel 1940 che fu una delle figure di spicco dell’alpinismo italiano e un innovatore dell’approcio all’arrampicata (su youtube lo si può vedere in azione in almeno due video).

Racconta anche degli autori, del processo che porta al farsi del libro, dall’arrivo tra le mani di Wu Ming 1 di una copia di Fuga sul Kenya alle interviste con i parenti dei protagonisti, persino un fortuito contatto con un discendente del direttore del campo di prigionia kenyota, nato da una recensione al film che negli anni novanta fu tratto (con licenze artistiche che sconfinano nel ridicolo) dalla vicenda.

È un libro in cui ci sono tantissime cose, vuole essere il senso di questo parziale elenco; e in questa sua natura enciclopedica, multiforme (i registri variano molto, a seconda della materia trattata; ci sono anche brevi scambi di battute, inseriti per spiegare e “umanizzare” passaggi e decisioni storiche, che potrebbero essere delle vignette) e variegata stanno sia i pregi del volume sia i suoi difetti.

Chi è, infatti, il lettore di qualcosa del genere? Alla presentazione bolognese patrocinata dal CAI c’è stato un momento in cui dal pubblico si sono alzate lamentele di qualcuno che, mentre si parlava di Graziani e dei crimini di guerra del colonialismo italiano, ha sbottato “parliamo di montagna!”. Il fatto che l’interruzione sia arrivata proprio in quel momento non è stato casuale e ha rivelato, da scambi successivi tra platea e relatori, il fatto che in sala c’era chi si sentiva a disagio a vedere contestata l’idea degli “italiani brava gente” (avete mai sentito qualcuno dire per davvero “E ALLORA LE FOIBE?” mentre si ricordano i crimini fascisti? Ecco, lì è successo); però al di là di nostalgie e patriottismi, posso capire che chi si aspetti un libro “di montagna” possa rimanere deluso e confuso da quello che trova nel libro. I lettori curiosi, onnivori, aperti all’idea di un “oggetto narrativo” che saltabecchi tra i luoghi, le epoche e gli stili si troveranno a loro agio e si godranno un lungo racconto scritto con grande limpidezza. Per gli altri, invece, la densità e l’esplosione di storie a partire dalla scalata della punta Lenana, potrebbero essere un ostacolo.

Point Lenana trasforma, come detto nel finale, Fuga sul Kenya in un ipertesto rendendo “cliccabili” le parole chiave, ma è altrettanto vero che il libro di WM1 e Santachiara è a sua volta uno sguardo a volo d’uccello su molti dei temi trattati. È infatti impossibile immaginare che possa esaurire argomenti come l’irridentismo trientino, il colonialismo italiano o la rivolta dei Mau Mau (eventi con le cui conseguenze il mondo contemporaneo convive ancora): è un punto di partenza per chi voglia approfondire e la robustissima bibliografia che chiude il tomo è lì a dimostrarlo.

-

-

Wu Ming 1 sulla via normale del Mangart, Spedizione Giap – Cavre, 12 agosto 2013. Clicca sull’immagine per ingrandirla.

Il 12 agosto scorso Wu Ming 1, Lo.Fi, Tuco, RikuTrulla e altre/i giapster nonché membri del gruppo escursionistico triestino “Le Cavre” [le Capre] salgono sul Mangart, quarta vetta delle Alpi Giulie, montagna attraversata dal confine-non-più-frontiera tra Italia e Slovenia.

Per l’ennesima volta e sull’ennesima montagna, WM1 segue le orme di Felice Benuzzi.

In una luminosa mattina dell’estate 1922 il dodicenne Felice, guidato dal padre Giovanni (“Nino”), salì sul Mangart e vide, in alto sulla pianura friulana, un improvviso e strano luccichio. Nino ipotizzò fosse un riflesso dell’arcangelo dorato in cima al campanile di Santa Maria di Castello, Udine.

Novantun anni dopo, benché la giornata sia meno baciata dal sole, la spedizione Giap – Cavre avvista lo stesso bagliore, nello stesso punto, e lo fotografa.

Questo e altro nel resoconto scritto da Lo.Fi. sul tumblr di Point Lenana.

[WM1:] All’incirca un mese fa la scrittrice Valeria Isacchini, autrice del libro Fughe (Mursia, 2012) dove si racconta anche di Benuzzi e dei suoi compagni di evasione, si è recata in Tanzania, nei pressi di Moshi, in cerca della tomba di Giuàn Balletto.

[WM1:] All’incirca un mese fa la scrittrice Valeria Isacchini, autrice del libro Fughe (Mursia, 2012) dove si racconta anche di Benuzzi e dei suoi compagni di evasione, si è recata in Tanzania, nei pressi di Moshi, in cerca della tomba di Giuàn Balletto.

Si tratta di un cimitero greco-ortodosso. Giuàn fu – almeno fino a una certa fase della sua vita – un cattolico osservante, ma (come raccontiamo in Point Lenana) morì suicida e la locale chiesa cattolica si rifiutò di seppellirlo nel suo camposanto.

Per gentile concessione di Valeria, vi proponiamo il suo resoconto, con le foto che ha scattato. Il testo era in inglese perché indirizzato anche ad Adrian Balletto, nipote di Giuàn che non legge l’italiano. La traduzione è mia.

Isacchini, come saprà chi ha letto i suoi libri o i suoi contributi apparsi sul web, ha posizioni e sensibilità distanti dalle nostre. Eppure, durante e dopo la stesura di Point Lenana c’è stato un cortese scambio di informazioni e consigli bibliografici. Comportarsi così non è da tutti. Infatti nel libro è citata, sia nel testo sia nei “Titoli di coda”.

Quando, in segno di ringraziamento, le ho inviato una copia con dedica, le ho scritto via email queste righe: «Leggendo Fughe ho avuto momenti di intensa dissonanza (politica, di interpretazione storica etc.) Cosa che però non mi ha impedito di godermi il testo, il ritmo, le storie raccontate. Sono sicuro che succederà lo stesso a Lei per Point Lenana.»

«Ad Arusha ho preso una corriera per Moshi. Le parole in Swahili che mi ha insegnato, makaburini [cimitero, N.d.R.] e kaburi [tomba, N.d.R.], mi sono state molto utili, dato che nel distretto di Arusha poche persone sembrano comprendere l’inglese. L’autista della corriera mi è parso divertito del fatto che una turista andasse in cerca di un makaburini, perché ha sorriso poi ha detto qualcosa agli altri passeggeri, e tutti si sono messi a ridere…

Il cimitero è malconcio, trovare la tomba non è stato semplice con tutti quei cespugli.»

«Per fortuna mi ha aiutata una signora (di madre britannica e padre tanzaniano), che ha chiesto al custode di trovarla. Non era in buone condizioni, come può vedere. Allego alcune foto, anche se non sono granché. Il giorno prima, sono stata derubata della mia macchina fotografica. Era la prima volta che mi succedeva in tutti i viaggi che ho fatto da sola, quindi penso – e spero – di aver pagato il mio debito alla statistica.»

«Tempo fa qualcuno ha tagliato l’albero dietro la tomba per fare legname e un ramo, cadendo, ha rotto la lapide. Ho estirpato e rimosso l’erba, e ho cercato di pulirla per quanto possibile. Non è facile leggere il nome.»

«Non ero certa di trovare fiori nei pressi del camposanto (e invece ho trovato un cespuglio di bouganville lungo la strada), così mi sono portata da casa dei fiori di seta (violette africane).»

«Ho raccontato un po’ di Giovanni alla signora e al custode, e quest’ultimo mi ha detto che Giovanni aveva una moglie nativa, Sabina, che vive ancora a Marango, dalla quale ha avuto un figlio [John Balletto, oggi vive ad Arusha e fa l'organizzatore e guida di safari, N.d.R.]»

«La signora ha detto: “Voi Europei vi prendete cura delle tombe”. In Africa è un’usanza un po’ strana, come certamente Giovanni ben sapeva.»

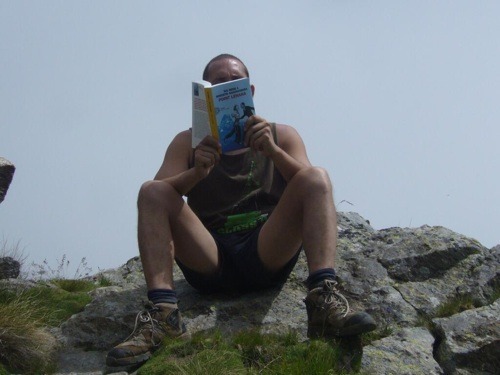

Su Twitter vediamo due modalità di lettura attiva e condivisa di #PointLenana: foto di brani con commento e (bellissimo!) foto del libro in montagna.

Il primo ad avere l’idea di fotografare il libro su una vetta, se non sbagliamo, è stato Simone Vecchioni. la cima era quella del Monte Vettore (2476 metri, vetta più alta delle Marche).

Le foto di #PointLenana sulle cime sembrano dire che anche in tempi di ebook, l’oggetto-libro mantiene una sua forza simbolica e specificità. Specificità. Ci sono alcune cose che si possono fare con un libro elettronico che non si possono fare con uno di carta, ma qui ci concentriamo sul “viceversa”.

Ecco alcuni esempi:

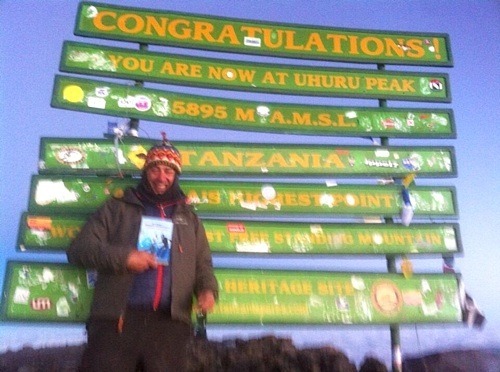

Il giapster Raffaele Coriglione si è portato il libro fino all’Uhuru Peak del Kilimanjaro. Finora è il record di altitudine.

La giapster Paola di Giulio si è portata Point Lenana sul Corno del Renon, 2261 metri, sulle Alpi Sarentine, a nord di Bolzano.

Chiara si è portata Point Lenana sul Testa Grigia, 3315 metri, Alpi del Monte Rosa. Il Testa Grigia è sullo sfondo, la foto è del giorno precedente l’ascensione.

Tony si è portato il libro sul Colle della Mologna Grande, 2364 metri, Alpi Biellesi.

Questo modo di far vivere il libro sulle rocce, di trasformare il libro stesso in “alpinista”, ci piace molto, e speriamo di ricevere altre foto.

The post Speciale #PointLenana: Goffredo Fofi, Fahrenheit, Santo Peli, Buoni Presagi, salita al Mangart e visita alla tomba di Giuàn appeared first on Giap.

August 20, 2013

Robin e Skip salutano Elmore Leonard, 1925 – 2013

Skip disse a Robin che il giorno dopo, se c’era bel tempo, doveva far saltare in aria un’auto sul Belle Isle bridge, e poi avrebbe finito. Quel genere di ripresa si chiamava “kush”. La macchina sarebbe corsa oltre il parapetto, per poi esplodere a mezz’aria in una grande palla di fuoco, ed entrando nel Detroit river avrebbe fatto: “Kussssshhhhhhh“, e a quel punto si sarebbe alzato un gran fumo.

- Figata, – disse lei – Ti piace il tuo lavoro, eh?

- Beh, insomma, – rispose Skip – Sono stronzate, lo sai, è cinema. Però è abbastanza divertente. Sicuramente più di lavorare come comparsa, tutto il giorno sotto il sole mentre il regista cazzeggia con la star.

- Oggi ho letto una notizia sul giornale e mi sei venuto in mente tu – disse Robin – Hai sentito del tipo saltato in aria?

- Sì, ho visto. Qualcuno gli ha ficcato della dinamite sotto il culo. Ma non sono stato io, stavo lavorando. – Skip sorrise e addentò un grissino – E’ almeno da… beh, insomma, è un bel pezzo che non uso la dinamite.

- Però scommetto che ti ricordi come si fa.

Skip sorrise ancora: – Certo, però non lo usiamo quasi mai, quel tipo di esplosivi.

Aspettavano la cena al ristorante “Da Mario”, in midtown Detroit, tra tavoli con tovaglie bianche e dipinti a olio di paesini del Sud Italia. Skip beveva vodka e mangiava i grissini intingendoli nel burro. Robin fumava, sorseggiava vino rosso e guardava Skip dietro lenti brunite.

- Per esempio, nelle scene di guerra, tipo granate o colpi di mortaio, usiamo la polvere nera e la accendiamo con una miccia elettrica. Per le scene tipo kush, o le volte che vedi una macchina che va giù da un burrone poi scoppia, ci leghiamo sotto delle bottiglie di plastica piene di benza, tipo dieci litri, e le facciamo saltare a distanza. Basta pigiare un bottone, come quando apri il garage.

- Io parcheggio in strada – disse Robin.

- Come no, come ai vecchi tempi. Mi ricordo che c’erano il garage di papà, il garage di mammina e il garage della signorina Robin, uno in fila all’altro, accanto a quella reggia che avevate a Bloomfield Hills.

- Lo sai che in galera mi ci ha portato mamma in macchina?

- Non sapevo nemmeno che si potesse.

- Sì, tutto il tragitto fino a Huron Valley. Per il viaggio si era comprata un tailleur grigio, un gessato. Lei e il giudice speravano che mi mandassero ad Alderson, cazzo, fino in West Virginia, ma papà ha convinto qualcuno del Dipartimento di Grazia e Giustizia.

- Per averti vicino a casa. – disse Skip – Molto carino da parte sua.

- Io speravo di andare a Pleasanton, California. Almeno prendevo un po’ di sole.

- Li vedi ancora, i tuoi vecchi?

- Papà è andato al Creatore, ha avuto una trombosi. La mamma non la vedo quasi mai, lo capisci anche tu il perché. In questo periodo è in crociera intorno al mondo. E’ quello che fa adesso: viaggiare.

- Tua madre era un viaggio – disse Skip – Aveva sempre quel modo sarcastico di parlare. A te riesce anche meglio.

- Oh, grazie mille – disse Robin. Sbuffò il fumo in direzione di Skip e bevve un altro sorso di vino.

- Io al carcere di Milan ci sono andato su un pullman del governo – disse Skip – Mia madre non so neanche dove fosse, quel giorno. Il pullman aveva reti di plastica ai finestrini, nel caso ci fossimo liberati delle manette e dei ceppi. Eravamo io più cinque o sei ispanici con le braccia piene di solchi. Ho pensato: cazzo ci faccio io qui con ‘sta gente? Sono un prigioniero politico. Avrebbero dovuto mettermi in una di quelle prigioni di lusso tipo country club, dove hanno mandato gli stronzi del Watergate, ma mi sa che mi consideravano cat-ti-vo.

- Tu eri cattivo – disse Robin – Secondo me quando hai fatto saltare il Palazzo Federale, quelli un po’ si sono incazzati.

- Sì, chiaro, però la cauzione che si sono tenuti quando ci siamo fatti di nebbia, insomma, bastava a risarcirli dei danni. Almeno in parte. – Skip continuava a mangiare grissini, aveva briciole nella barba – Pensa che roba, quando ci hanno presi per la seconda volta, se solo avessero saputo la metà delle cose che avevo fatto… Cazzo, tutti quegli anni in clandestinità…

- Ah, vivere là fuori con la maggioranza silenziosa – disse Robin – Io lo so perché stanno in silenzio: non c’hanno un cazzo da dire. Pensa che ho cominciato a rubare nei negozi, così, per passare il tempo. Ho addirittura rubato un reggiseno, una volta.

- Io vivevo in una comune vicino a Grants, New Mexico – disse Skip – con reduci del flower power che si scazzavano tutto il tempo. Morivo di noia. Sono salito a Farmington e ho trovato lavoro ad aggiustare televisori, ché almeno continuavo a lavorare con cavi e corrente. Quel giorno mi sono detto: amico, se sei un criminale ricercato, perché non ti dai direttamente al crimine? Così mi sono trasferito a Los Angeles.

- Sei mai entrato in un ufficio postale a cercare la tua faccia?

- Sì, però non l’ho mai vista.

- Nemmeno io. – Robin appoggiò i gomiti sul tavolo e si chinò verso Skip. – Quando finalmente ho trovato il tuo numero, e ho saputo che eri a Detroit…

- Non ci potevi credere, eh?

- Sai, non sei mica cambiato tanto.

- Magari sono di mezzo passo più lento, – disse Skip – ma ho ancora tutti i capelli. A casa faccio un po’ di pesi, mi tengo in forma.

- Mi piace la tua barba.

- Delle volte la tengo, delle volte la taglio. Me la sono fatta crescere in Spagna, ci sono andato appena uscito di gaiba. Ho cominciato come comparsa nei film, poi sono diventato stuntman, e poi tecnico degli effetti speciali. Un tipo di nome Sidney Aaronson stava girando un kolossal, Il sacco di Roma. In realtà, nel sacco c’era solo merda. Sai quante volte mi hanno ucciso, in quel filmaccio?

Robin lo vide fare un cenno al cameriere che passava con un carrello di vassoi. Skip ordinò un’altra vodka e una bottiglia di Valpolicella. Il cameriere, basso e sulla cinquantina, rispose con accento italiano: – Solo un minuto, solo un minuto, per favore – e si allontanò.

Skip fece l’occhiolino a Robin: – Fai partire il cronometro. Ha un minuto esatto.

- No, non sei cambiato per niente. – disse Robin.

Skip Gibbs sorrise. Un ragazzino di trentott’anni: capelli biondi raccolti in una coda dietro la nuca, briciole tra i peli della barba. Skip “Uomo Lupo”, con addosso un giubbino satinato nero e sulla schiena la scritta rossa “Speedball”. Era il titolo di un film in cui aveva lavorato: effetti speciali, far scoppiare polvere nera, caricare pistole finte. – E tu sei ancora un gran pezzo di fica – disse a Robin, stringendo un po’ gli occhi azzurri. – E’ sempre bello vedere una donna magra con le tette grosse – Lo sguardo era rivolto alla felpa tanè di cotone, tre bottoni slacciati in cima. – E vedo che stanno ancora al loro posto.

- Basta mettere su le cassette di aerobica di Jane Fonda – disse Robin – Ti siedi, le guardi e rimani in forma. E’ automatico.

- Ah, ecco. – disse Skip – Basta che tu non sia diventata una lesbo-femminista vegetariana o roba del genere, ok? Ho bellissimi ricordi di noi due a letto. E anche sul pavimento. E nei sacchi a pelo, e in macchina…

Adesso era Robin Abbott a sorridere, vaga, senza concedere troppo. Quieti occhi nocciola dietro occhiali da sole, viso pallido e attraente, capelli castani raccolti in un’unica, grossa treccia. Ogni tanto ci giocava, la arrotolava intorno alle dita, se la portava al petto.

- I capelli sono diversi – disse Skip – Ma a parte quelli… – Strinse ancora gli occhi – La prima volta che ti ho vista, al Lincoln Park di Chicago… E’ stato un bel po’ di tempo fa. Avevamo… quanti anni, diciannove?

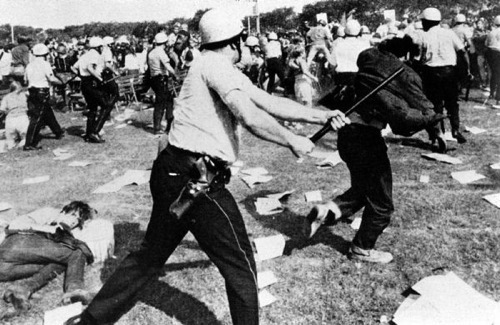

- Tu ne avevi diciannove. Io solo diciotto. – disse Robin – Era il sabato prima della convention democratica. Ventiquattro agosto del ’68. – Robin annuì, persa nel ricordo – Il Lincoln Park…

- Migliaia di persone, – disse Skip – ma io ti ho notata subito. Oh, ma guarda un po’, c’è una bella furetta dell’Università del Michigan. Portavi una canottiera, tenevi alto un cartello con la scritta “ESERCITO DI MERDA”, e lo sventolavi in faccia agli sbirri. Io continuavo a guardarti, ti si vedevano i capezzoli, e avevi capelli lunghi fino al culo. Mi sono detto: questa devo proprio conoscerla.

- Anche i tuoi capelli erano più lunghi – disse Robin – Gli sbirri cercavano di afferrarli, per bloccarti. Siamo riusciti a scappare, e io te li ho legati in una coda.

- Perché, credi che non mi ricordo? – disse Skip toccandosi la nuca – Mica li porto così, di solito, ma questa era un’occasione speciale.

- Ti riconoscerei ovunque – disse Robin – Te la ricordi la prima volta? Nella macchina di quel tale?

- Come no, con gli sbirri che si son messi a picchiarci sopra. – Skip sorrise – Un’intera squadra di sbirri coi caschi blu. Io alzo lo sguardo e vedo ‘ste facce da suini, uno picchia sul finestrino e mi domanda: “Che stai facendo lì dentro?”, e io: “Perché, non si vede? Sto trombando!”, e in quel momento cominciano a prendere a calci la fiancata, poi arriva il proprietario e non ci può credere: “Ehi! Che cazzo state facendo alla mia macchina?!”, poi si butta contro gli sbirri e quelli lo manganellano a sangue e lo buttano sul cellulare. – Skip si strofinò un occhio col dorso della mano – Se ci penso, piango ancora dal ridere.

- E l’ultima volta che siamo stati qui, te la ricordi? – chiese Robin.

Riapparve il cameriere con il drink e la bottiglia di vino. La aprì e ne versò un poco nel bicchiere di Skip, per l’assaggio. Robin guardò Skip tenere il sorso in bocca, lui le fece l’occhiolino, e per un attimo lei pensò che avrebbe sputato e messo in piedi una scenata col cameriere. Skip adorava le scenate. Invece mandò giù e le fece un sorriso.

- Nah, figurati se davo di matto, quello è un cameriere vero, c’ha pure lo smoking, facile che fa ‘sto lavoro da tutta la vita.

Robin ritentò, con pazienza: – Ti ricordi l’ultima volta che siamo venuti qui a cena?

Skip dovette pensarci un momento. Robin lo vide guardarsi intorno, in cerca di un appiglio per la memoria. – Dunque, ci hanno arrestati nel ’78… Non è stato dopo che ci hanno riportati…

- No, infatti, è stato prima. Prima della clandestinità.

- Cazzo, un bel po’ di tempo fa.

- Siamo venuti qui il quindici dicembre del ’71. – disse Robin – Una settimana dopo il ritorno da New York. – Aspettò ancora mentre Skip aggrottava la fronte e si concentrava – Eravamo andati a New York per quell’iniziativa contro la guerra.

Skip si riscosse: – Ah, già, in quella grande cattedrale.

- St. John the Divine – disse Robin – Tu stavi alla porta a vendere i biglietti e te la sei svignata con quasi novecento dollari.

- Anche di più.

- Mi avevi detto quasi novecento.

- Era il Comitato Popolare per questo e quell’altro, vatti a ricordare.

- Comitato Popolare per la Pace e la Giustizia.

- Esatto. C’erano tutte quelle celebrità, ognuno a fare il suo discorsetto. Era una pallazza mortale e non accennava a finire, per questo ho deciso di fotterli.

- Però quando siamo venuti qui a cena, eri già in bolletta.

- Avevo comprato una tonnellata di acido e qualche chilo di streppa.

- Ricordo che mi hai detto: “Conviene mangiare rapidi e alzare i tacchi”, e io ti ho risposto: “Potresti fare una colletta ai tavoli”.

Skip riprese a guardarsi intorno: – Merda, è vero. Mi ricordo anch’io adesso.

Robin lo vide fissare lo sguardo su tre musicisti che vagavano per il ristorante. Bassi e tarchiati, con gilet rossi. Due con la chitarra, uno col contrabbasso. Cantavano The Shadow of Your Smile attorno a un tavolo di gente che cercava di ignorarli.

- Ho vuotato il cesto del pane e tu lo hai usato per fare colletta, – disse Robin, riattirando l’attenzione di Skip – Sei andato davvero da un tavolo all’altro.

Skip sorrideva: – Sì, c’era una coppia, gli faccio: “Domando scusa, non è che mi mettereste qualcosa nel cestino?”. Il tizio capisce che ho finito il pane e mi dice di rivolgermi al cameriere ché me ne porta lui dell’altro. Volevo morire.

- Lo sai che ti è tornato l’accento da campagnolo dell’Indiana? – disse Robin – E’ più marcato di una volta.

- Eh, a forza di girare con quei due stuntmen texani. Casinari, ma bravi. Prima che il signor Mario mi dicesse di tornare al mio tavolo, ho tirato su cinquanta o sessanta dollari.

- Trentasette – lo corresse Robin – E la cena, drink inclusi, ci è costata trentadue e cinquanta. Potevi pure lasciare la mancia, ma mi sa che non l’hai fatto.

- Non è possibile, ti ricordi la cifra esatta?

- Dopo che abbiamo parlato al telefono ho controllato sul mio taccuino. Trentadue e cinquanta.

- Ah, è vero, i tuoi taccuini. Ne hai riempiti un bel po’, a forza di scrivere quella rubrica.

- Sopra c’è tutto quello che abbiamo fatto, – disse Robin – dall’estate del ’68 a Chicago al giugno del ’72 quando ci hanno arrestati e siamo scappati. Ci sono anche i nomi di ogni persona che abbiamo frequentato, compreso chi ci ha smollati.

- Mi è sempre piaciuta la tua roba, faceva ghignare. Scrivi ancora?

- Per i primi due anni ho scritto le “Note dalla clandestinità”, le diffondeva il Liberation News Service. Dopo la galera ho scritto quattro romanzi d’amore. Mai sentito parlare di Nicole Robinette? Fuoco di smeraldo? Fuoco di diamante?

- No, mi pare di no.

- Beh, Nicole Robinette sono io.

- Perché non scrivi la tua, di storia? Sarebbe più eccitante.

- Ho un’idea migliore – disse Robin.

Attese la reazione di Skip, lo guardò prendere la vodka, berla quasi tutta e scuotere il ghiaccio nel bicchiere. Era lì, ma non ascoltava ogni parola. In mezzo alla barba era comparso un sorrisetto.

- Cazzo, ci siamo divertiti, eh? Sex & drugs & rock’n'roll. Il vecchio Mao e Carlo Marx ci hanno provato a starci dietro, ma non avevano speranze contro Jimi Hendrix, i Doors, i Grateful Dead, Janis, Big Brother & the Holding Company… Per non parlare della mia band preferita, lo sai qual era: gli MC5. Cazzo, gli MC5. Quelli erano veri fuorilegge.

Robin sentì il trio di suonatori finire Don’t Cry for Me, Argentina. – E i viaggi con la dinamite? Eri fattissimo, in quelle sere.

- Dovevo esserlo, con la macchina piena di esplosivi. La prima volta, quando tornavamo da Yale, Michigan… Sulla M19, due corsie. Vedevo la strada che spariva e riappariva, come se si aprisse una voragine di fronte alla macchina, e pensavo: “Merda, stiamo per morire”, però poi mi ricordavo che era un trip e brancavo il volante che pareva mi scoppiassero le nocche. Però ti dico: mai fatto un brutto trip in vita mia, mai con l’acido. Gli unici brutti trip che mi ricordo erano quando non ero in trip. Svegliarsi in una cella piena di cazzoni che si salutano con le dita a V, quello è un brutto trip.

E Robin: – Anche quando sei entrato qui, prima, mi sembravi un po’ in là.

- Giusto un poco. Dopo il lavoro, solo una canna e un po’ di birra. Mi piace ancora l’acido, ma non sempre ne trovo. Ogni tanto, quando sono a L.A., rimedio un po’ di blotter. Non è male, ma una buona purple Owsley, o un po’ di gelatina di quella di una volta, ti mettono in contatto coi tuoi antenati. Adesso per strada vogliono venderti solo crack e merda del genere, che ti fotte il cervello. Invece l’acido ti fa bene, basta che non esageri, sennò ti strini i neuroni. E’ tipo un lassativo per il cervello, ti rilassa e intanto spurga la testa.

Robin bevve un sorso di vino. – Me ne è rimasto un po’ – disse, e vide il sorriso di Skip erompere dalla barba, e gli occhi azzurri mandare un lampo.

- Sai, io soffro di claustrofobia. Paura di non poter andare fuori.

- Casa mia è dietro l’angolo.

- Troppo bello per essere vero. Di che tipo è?

- Blotter. C’è un piccolo “1″ stampato sopra.

- Merda. E io che devo tornare al lavoro. Fanno le riprese in notturna.

- Beh, quando lo vuoi, è lì. – disse Robin.

Skip la guardò divertito: – Mi stai lanciando l’esca, non è così? Hai in mente qualche trucco e ti serve l’aiuto del vecchio Skip.

Robin gli concesse il solito sorriso vago.

Quando arrivarono i suonatori in gilet rosso, decise di star zitta e lasciar fare a Skip. Lo vide fissare il capo mentre quello chiedeva, con accento italiano, come stavano il signore e la signora e se avevano una richiesta particolare. Vide l’espressione spensierata di Skip mentre chiedeva: – Ragazzi, ve la ricordate una band di queste parti che si chiamava MC5? – L’italiano si sforzò. MC5? Non ne era sicuro. Che canzoni avevano fatto? E Skip, coi suoi occhi chiari e innocenti: – La più famosa si chiamava Kick Out the Jams, Motherfuckers. La conoscete? – E Robin pensò: dìo, quanto mi sei mancato.

***

Avete appena letto il cap. 2 di: Elmore Leonard, Freaky Deaky, 1988. Ed. it. Einaudi Stile Libero, 2007, traduzione di Wu Ming 1.

TRADURRE ELMORE LEONARD – di Wu Ming 1 (2003)

POSTFAZIONE A MR. PARADISE - di Wu Ming 1 (2004)

SE SUONA “SCRITTO”, LO RISCRIVO. LA SFIDA DI ELMORE LEONARD AI TRADUTTORI ITALIANI – di Wu Ming 1 (2006)

COME TRADURRE ELMORE LEONARD

COME TRADURRE ELMORE LEONARD

Intervento telefonico di Wu Ming 1 all’incontro su Elmore Leonard organizzato a Cagliari dal circolo “Mieleamaro”, nell’ambito del ciclo “Un mercoledì da lettori”, 3 marzo 2010, ristorante Manàmanà.

Mp3 160k, 5 mega, 5:43 min.

The post Robin e Skip salutano Elmore Leonard, 1925 – 2013 appeared first on Giap.

August 16, 2013

Zombi 2, Revisited (ITA, 2013, 15’ circa)

Trailer

Un film saggio che parla dell’eredità del colonialismo, di resistenza, di Lega Nord, di zombi, e della coincidenza per cui Zombi 2 (1979) di Lucio Fulci è uscito proprio quando sono iniziati i primi studi critici sul colonialismo e l’Italia è diventata una delle destinazioni dell’immigrazione africana.

Regia, sceneggiatura e montaggio: Simone Brioni. Soggetto: Fabio Camilletti. Correzione colore: Jennifer Burns, Fabio Camilletti e Giulio Giusti. Assistente al montaggio: James Graham Ballard. Fotografia: Ermanno Guida. Suono: Katherine Louise Clyne. Assistenti di post-produzione: Lidia Mangiavini e Cecilia Brioni. Produzione: Wu Ming 2 e Institute of Advanced Studies, University of Warwick.

Scena 1

Una fotografia, scattata in Etiopia negli anni Trenta, tenuta in una mano. Ritrae alcune donne che salutano romanamente la camera. I loro volti non si distinguono con precisione, ma è certo che hanno la pelle nera. Nell’altra mano il telecomando. Premo il tasto ‘play’ del lettore DVD. Apocalypse Now. Menù. Seleziona scena. Play. Marlon Brando, in chiaroscuro. Parla sottovoce, con la voce spezzata. “L’orrore. L’orrore”.

Come il saggio The Gothic, Postcolonialism and Otherness: Ghosts from Elsewhere di Tabish Khair dimostra brillantemente, buona parte dell’immaginario gotico della letteratura occidentale è abbinato, sin dalle origini, alle colonie e ai loro abitanti. I mostri avevano una pelle diversa e provenivano da posti sconosciuti e ostili. Questa rappresentazione serviva a “giustificare” la conquista di mezzo mondo da parte delle potenze occidentali, con la scusa di civilizzare i barbari, di redimerli dalla loro condizione di mostri per restituirli al genere umano. In altri termini, potremmo dire che l’orrore di cui Kurtz parla al termine di Cuore di tenebra di Joseph Conrad, non si riferisce solamente alle atrocità del colonialismo occidentale in Africa, ma evoca un intero immaginario, costruito sulla paura di un’alterità minacciosa, che ha caratterizzato la conquista europea del resto del mondo e la cui eredità è ancora percepibile. Questo aspetto lo esprime bene Frantz Fanon nelle prime pagine de I dannati della terra, quando afferma che non è tanto la dominazione e lo sfruttamento dei colonizzatori, quanto l’interiorizzazione di stereotipi discriminatori a rendere i colonizzati simili a zombi.

Scena 2

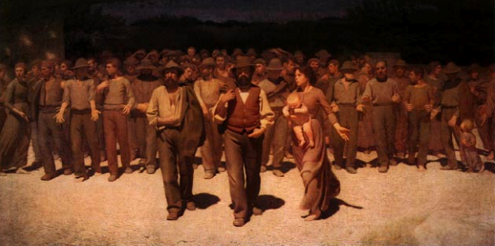

Si sente l’Internazionale in sottofondo. Gli zombi sono tanti, hanno fame. Vederli tutti insieme fa pensare a Il quarto stato di Pellizza da Volpedo, se non fosse per la loro pelle scura. Ma non siamo in Italia, siamo ad Haiti. Fa parte delle convenzioni del genere.

Il riferimento di Fanon agli zombi merita di essere approfondito. Nella tradizione cinematografica gli zombi sono, com’è noto, cadaveri che resuscitano, hanno poteri soprannaturali e un’attitudine ostile nei confronti dei vivi. Hanno fame, non parlano, si muovono in massa, e come ne La lunga notte dell’orrore di John Gilling (1966) si rivoltano contro un padrone malvagio. Non è quindi un caso che spesso essi siano stati identificati con la classe operaia.

Ma per capire come mai Fanon si riferisca agli zombi per parlare dei soggetti colonizzati, occorre risalire alle origini haitiane di questo mostro, riferendosi al primo film del genere: Zombi bianco di Victor Halperin (1932). Perchè gli zombi in questo film risorgono proprio su quest’isola caraibica? Una prima risposta a questa domanda è certamente che Haiti fu destinazione della tratta degli schiavi africani verso il nuovo continente. Le carni scure degli zombi e il loro incedere lento, non possono che ricordare la condizione di questi schiavi. Una seconda risposta, è legata alle relazioni coloniali tra Haiti e gli Stati Uniti, protrattesi dal 1915 al 1934. Zombi bianco fa irrompere ad Hollywood mostri che provengono da Haiti, dà voce alla paura che i colonizzati si possano ribellare contro i colonizzatori statunitensi.

Scena 3

Walking Dead. Serie 1. Episodio 1. Siamo negli Stati Uniti. Arriva uno sceriffo a cavallo in città. Potrebbe essere un film western. Ma non lo è. Lo sceriffo viene attaccato dagli zombi. Si rifugia all’interno di un carro armato. Sembra non avere scampo. Poi viene salvato da un ragazzo asiatico, che assomiglia a Data dei Goonies.

La paura che i colonizzati si ribellino contro i colonizzatori è rintracciabile a tutt’oggi nel genere statunitense dello zombi movie. L’esempio più recente è forse il primo episodio della prima serie di Walking Dead di Frank Darabont. Dopo essersi risvegliato dal coma ed aver scoperto che è esplosa una misteriosa epidemia negli Stati Uniti, lo sceriffo Rick Grimes si muove verso Atlanta a cavallo a in cerca della sua famiglia. Una volta raggiunta la città Rick viene attaccato da un nugolo di zombi, che lo costringe a trovare rifugio in un carroarmato. Questa scena unisce a mio parere due immagini strettamente legate all’immaginario “coloniale” statunitense. In primo luogo, la cavalleria utilizzata durante le guerre per la conquista del West contro gli indiani-americani, che in questo caso non esce vittoriosa dal confronto ma sconfitta. In secondo luogo, il carro armato assediato dagli zombi evoca le operazioni militari condotte dagli Stati Uniti in Iraq e in Afghanistan. La rappresentazione degli zombi, del resto, non differisce di molto dall’immagine dei musulmani offerta dai media internazionali dopo l’undici settembre: una torma di soggetti sub-umani, senza volto né voce, animati da istinti violenti e irrazionali.