Wu Ming 4's Blog, page 104

April 30, 2014

Sentiero Luminoso | Terzo aggiornamento | #LuminosoBoMi

“Tu vuoi partire. Ma non sai per dove e non sai quando. Lo sanno le tue occhiaie, che si avvallano, si fanno giorno dopo giorno più nere. Lo sanno i tuoi capelli, che cadono, si diramano in doppie punte, perdono spessore. Lo sanno specialmente i tuoi piedi, che vanno in escandescenza nelle domeniche trascorse sul divano, che ti implorano di essere ficcati nella terra, come radici. Tu vuoi partire, ma non hai un progetto, non sai se ce la faresti. Non hai le ferie, perché lavori troppo, oppure le hai, ma non hai un centesimo. Ci sono il mutuo, l’affitto, l’agenda fitta di appuntamenti di cui non ti importa niente, un amore che non va né avanti né indietro, una famiglia che conta su di te, o una famiglia che non c’è e vorresti avere, ci sono le medicine di tua madre, se è ancora viva, e se non lo è più sei tu a prenderle, le medicine. C’è la solitudine, una particolare forma di solitudine, che viene a farti visita la sera. Tu vuoi partire, ma non puoi.”

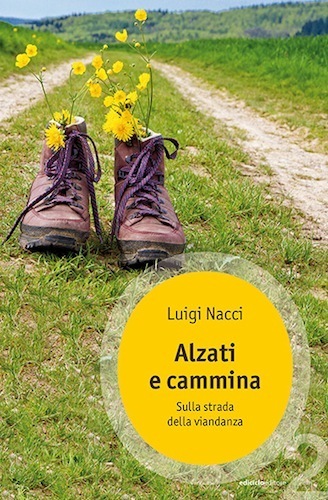

Da qualche giorno rimugino queste parole. Cerco di ricordarmele, provo a scacciarle, poi torno a vistarle nel loro nido di carta. Luigi Nacci – poeta, viandante e svariate altre cose – le ha scritte all’inizio del suo ultimo libro, Alzati e cammina, pubblicato da Ediciclo Editore. Quando le ho lette per la prima volta, mesi fa, il libro doveva intitolarsi Non mancherò la strada, un verso preso in prestito da William Wordsworth, uno che con i piedi ha percorso più di trecentomila chilometri. Così le rimugino da qualche giorno, quelle parole: da quando so con certezza che, diversamente dal previsto, nei prossimi giorni di maggio non avrò la terra tutta davanti, non prenderò casa dove mi piace e purtroppo, mancherò la strada.

Il piano diceva che sarei partito stamane, di buon mattino, alla volta di Villa Sorra, nel modenese, vicino a Nonantola. Giusto ieri, nubifragi grandini e trombe d’aria hanno colpito quelle zone, già inondate dal Secchia e ferite dal terremoto, ma non è l’allerta meteo che mi costringe a casa.

Ricordo un giorno, almeno trent’anni fa, quando mio padre mi disse che ero pronto per la mia prima via ferrata: un sentiero attrezzato facile, il famoso SOSAT, nelle Dolomiti di Brenta, dal rifugio Brentei al rifugio Alimonta. Preparammo gli imbraghi e partimmo all’alba: si sa che in montagna, nei pomeriggi estivi, è facile trovarsi sotto il temporale. Invece la pioggia anticipò i tempi e ci costrinse a tornare indietro, senza nemmeno aver toccato le rocce.

La seconda volta c’era il sole. Attaccammo a salire. Io per primo e mio padre dietro, a dettarmi i gesti nei passaggi più incerti, in ordine contrario a quel che mi sarei aspettato. Dopo una lunga cengia, ci ritrovammo incolonnati in una fila da supermercato. Davanti a noi, oltre una ventina di persone in attesa, il sentiero spariva e lasciava il posto a primi pioli di una scala di ferro, che scendeva a picco in una gola. Gli escursionisti attaccavano i moschettoni all’ultimo pezzo di cavo, si sporgevano nel vuoto e poi si calavano giù un passo dopo l’altro. Il mio turno si avvicinava e mi resi conto che la vista di quel via vai, l’attesa, l’esitazione di adulti ben più grossi di me, mi stavano mettendo addosso una bella fifa. Se ne accorse anche mio padre: disse che avevamo beccato una giornata sfortunata, troppa gente, rischio di prendersi una pietra in testa da quelli sopra, maragli in scarpe da ginnastica.

- Che dici, torniamo indietro? – propose.

E io imboccai d’un balzo la via d’uscita.

La terza volta, fu talmente semplice e spiccia che nemmeno me la ricordo. Erano passati due anni dalla prima e forse a quel punto ero pronto davvero.

Tutto questo per dire, Luigi, che ho deciso di non partire e mancherò la strada.

A dire il vero, di partenze ce ne saranno molte, nelle prossime settimane. E incontri, viaggi, spazi sconosciuti e luoghi già visti. Abbiamo un romanzo e un disco da portare in giro per l’Italia, e non avevo fatto bene i conti di quanto sarebbe stato impegnativo. Poi ho dato un’occhiata al calendario e mi sono detto che non aveva senso aggiungerci altri chilometri, per quanto lenti. Forse lavoro troppo e mi illudo che la famiglia conti su di me, eh Luigi?

Vorrà dire che la prossima volta, la terza volta, non farò i conti, partirò e basta. Non farò annunci, né aggiornamenti: prenderò lo zaino, uscirò di casa, imboccherò il Sentiero Luminoso e mi dirigerò a piedi verso Milano.

All’altezza di Sacerno avrete mie notizie, non prima.

Non prima di aver afferrato la strada.

WM2

[Come dici? Sì, sì, spero comunque di partire entro fine agosto. A settembre mi dicono che la Pianura Padana è un muro di mais, rischi di finirci in mezzo e di non vedere più nulla per miglia e miglia. Se poi cominciano a trebbiarlo, peggio ancora: polvere e scaglie d'erba a tutt'andare. No, Luigi, non preoccuparti, domenica 8 giugno, a Bologna, per Itacà, ci sono sicuro: con i Frida X replichiamo il reading del 23 maggio al Festival del Camminare di Bolzano e poi presentiamo "Alzati e cammina". Ti ricordi a che ora?]

The post Sentiero Luminoso | Terzo aggiornamento | #LuminosoBoMi appeared first on Giap.

April 29, 2014

Scarica #PointLenana di Wu Ming 1 e Roberto Santachiara (Pdf, ePub, Mobi, Odt)

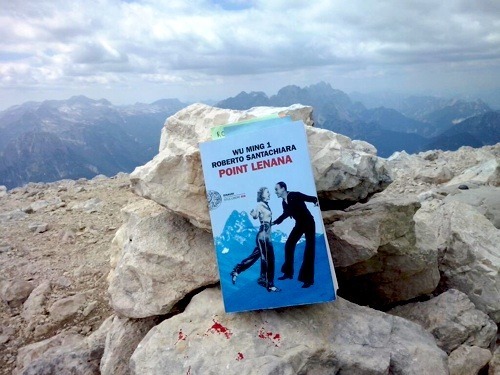

A un anno esatto dall’uscita in libreria e dall’inizio del Point Lenana Tour de Force (ottanta presentazioni in dieci mesi), vi proponiamo il download gratuito e DRM-free di Point Lenana in cinque diversi formati.

Grazie a chi ha condiviso con WM1 e il comandante Cienfuegos la «Point Lenana Experience», e a chi ancora non lo ha fatto, beh… Buona lettura.

«Un libro contro lo sconforto. Senza prediche o consolazioni a buon mercato, e anzi problematico, indugiante, perplesso, mai sfiorato dalla tetra litania del think positive. È l’impressione che si ricava dalla lettura di Point Lenana, scritto a quattro mani da Wu Ming 1 e Roberto Santachiara sulla scia della fascinazione per una storia semplice, ma nella sua semplicità inesauribile. […] Accumulando incontri, interviste, letture e riflessioni, gli autori s’immergono in un arcobaleno di sfumature, lo sguardo sempre fisso all’evento-matrice: una fuga insensata, un atto libero e sovrano di sottrazione temporanea al comando.»

(Daniele Giglioli – Corriere della Sera)

«La breve vicenda, iscritta in tre vite e in un limitato arco temporale, si dilaterà, una volta sottoposta all’attenzione degli autori di Point Lenana, in un’amplissima rete di avvenimenti, alcuni connessi e consequenziali, altri casuali, che, sviluppandosi dal passato al presente e al futuro, riempiranno di sé tutto il corso di un’epoca. Il risultato è un complesso diegetico in cui s’intrecciano vari libri, giustamente definito, dagli autori, “racconto di tanti racconti”: un libro che “parla di Italia e italianità, di esploratori e squadristi, di poeti e diplomatici, di guide alpine e guerrieri”. L’espediente tecnico che produce e tiene insieme il racconto è un processo di ibridazione di saggistica e narrativa [...] interpretato con senso felice del ritmo ed espresso in una lingua asciutta e intensa, che punta sempre verso la realtà, connotandone con efficacia la sostanza subliminale.»

(Giuseppe Leonelli – La Repubblica)

«Il perno, l’osso, la pietra angolare di Point Lenana, che è un picco del monte Kenya, è l’amore per la montagna, un secolo di storia dell’alpinismo. C’è molto da imparare o da ricordare, molto di sanamente pedagogico in questa ricostruzione, in cui le abilità del buon narrare sono lo strumento per accostare la storia al racconto».

(Goffredo Fofi – Internazionale)

«La scelta di Wu Ming 1 e Santachiara non è comoda. Ci vuole coraggio per prendere come “eroe” un personaggio difficile, con un piede nello scetticismo verso il regime – che non è ancora antifascismo ma che gli basta a sposare un’ebrea berlinese a pochi giorni dall’approvazione delle leggi razziali – e un altro in una carriera diplomatica [...] Una scelta che all’inizio risulta spiazzante e che poi, per i miracoli delle macchine narrative dei Wu Ming, funziona alla perfezione e rischia di aprire falle devastanti nelle trincee storiografiche degli “italiani brava gente”.»

(Alberto Prunetti – Il Manifesto)

«Un vero e proprio “oggetto narrativo non identificato”, come lo definisce il collettivo Wu Ming. Ma in questo caso la sperimentazione degli autori è andata molto al di là dei loro precedenti tentativi. Il testo risente, a nostro avviso in maniera determinante, dell’evoluzione del rapporto fra il collettivo di scrittori e il loro blog, Giap. Per dirla altrimenti, e in un senso assolutamente non squalificante ma anzi virtuoso, il testo assomiglia ad un lunghissimo post di Giap. Una ricerca storica documentata mista ad una capacità narrativa attraente, sommata ulteriormente a una verve politica decisiva, contribuiscono alla costruzione di un nuovo genere letterario. Crediamo che tutto questo sia determinato dal lungo e proficuo scambio sociale tra autori e lettori, ma ancor di più fra autori e “giapster”.»

(Collettivo Militant)

«Scorrendo le quasi seicento pagine del libro, si ha come la sensazione di essere là dove l’uomo è passato, là dove ha lasciato qualche debole impronta (fosse anche l’orma sopra una vetta che è quasi un miraggio), perché là è la Storia.»

(Carmen Pellegrino – Book Detector)

ePub – Mobi (per Kindle) – Pdf – Odt

Come sempre, ringraziamo hubertphava.

Vi rammentiamo che potete usare il bottone qui sotto per supportare Giap. Non serve a “pagare” i download, che sono gratis, ma a segnalare che apprezzate lo sbattimento, l’impegno che profondiamo ogni giorno da tanti anni, sul web e per le strade. Mantenere Giap costa ed è appena arrivato il conto trimestrale del server. Fate quello che vi sentite.

Non è nemmeno necessario avere la carta di credito, basta un conto corrente.

-

Per donare puoi usare anche Flattr. Se non sai cos’è, scoprilo qui.

⁂

Ricordiamo che da Point Lenana Wu Ming 1 e i Funambolique hanno tratto il reading/concerto Emilio Comici Blues.

Qui spieghiamo di cosa si tratta (pdf).

Qui c’è un commento di Mariano Tomatis dopo l’esibizione al Valsusa FilmFest 2014.

Qui si possono ascoltare tre brani.

Il 23 maggio 2014 saremo al Festival del Camminare di Bolzano, h. 18:30 al Teatro Rainerum. La sera dopo saremo al BiosLab di Padova, h. 21 in via Brigata Padova 5-7-9

Per contatti, date etc. scrivere a funambolique AT yahoo.it

⁂

Point Lenana – Il blog su Tumblr

Point Lenana – Le immagini su Pinterest

Point Lenana su Anobii

(fare il login per leggere le recensioni dei lettori)

The post Scarica #PointLenana di Wu Ming 1 e Roberto Santachiara (Pdf, ePub, Mobi, Odt) appeared first on Giap.

Scarica #PointLenana di Wu Ming 1 e Roberto Santachiara (Pdf, ePub, Mobi, Azw3, Odt)

A un anno esatto dall’uscita in libreria e dall’inizio del Point Lenana Tour de Force (ottanta presentazioni in dieci mesi), vi proponiamo il download gratuito e DRM-free di Point Lenana in cinque diversi formati.

Grazie a chi ha condiviso con WM1 e il comandante Cienfuegos la «Point Lenana Experience», e a chi ancora non lo ha fatto, beh… Buona lettura.

«Un libro contro lo sconforto. Senza prediche o consolazioni a buon mercato, e anzi problematico, indugiante, perplesso, mai sfiorato dalla tetra litania del think positive. È l’impressione che si ricava dalla lettura di Point Lenana, scritto a quattro mani da Wu Ming 1 e Roberto Santachiara sulla scia della fascinazione per una storia semplice, ma nella sua semplicità inesauribile. […] Accumulando incontri, interviste, letture e riflessioni, gli autori s’immergono in un arcobaleno di sfumature, lo sguardo sempre fisso all’evento-matrice: una fuga insensata, un atto libero e sovrano di sottrazione temporanea al comando.»

(Daniele Giglioli – Corriere della Sera)

«La breve vicenda, iscritta in tre vite e in un limitato arco temporale, si dilaterà, una volta sottoposta all’attenzione degli autori di Point Lenana, in un’amplissima rete di avvenimenti, alcuni connessi e consequenziali, altri casuali, che, sviluppandosi dal passato al presente e al futuro, riempiranno di sé tutto il corso di un’epoca. Il risultato è un complesso diegetico in cui s’intrecciano vari libri, giustamente definito, dagli autori, “racconto di tanti racconti”: un libro che “parla di Italia e italianità, di esploratori e squadristi, di poeti e diplomatici, di guide alpine e guerrieri”. L’espediente tecnico che produce e tiene insieme il racconto è un processo di ibridazione di saggistica e narrativa [...] interpretato con senso felice del ritmo ed espresso in una lingua asciutta e intensa, che punta sempre verso la realtà, connotandone con efficacia la sostanza subliminale.»

(Giuseppe Leonelli – La Repubblica)

«Il perno, l’osso, la pietra angolare di Point Lenana, che è un picco del monte Kenya, è l’amore per la montagna, un secolo di storia dell’alpinismo. C’è molto da imparare o da ricordare, molto di sanamente pedagogico in questa ricostruzione, in cui le abilità del buon narrare sono lo strumento per accostare la storia al racconto».

(Goffredo Fofi – Internazionale)

«La scelta di Wu Ming 1 e Santachiara non è comoda. Ci vuole coraggio per prendere come “eroe” un personaggio difficile, con un piede nello scetticismo verso il regime – che non è ancora antifascismo ma che gli basta a sposare un’ebrea berlinese a pochi giorni dall’approvazione delle leggi razziali – e un altro in una carriera diplomatica [...] Una scelta che all’inizio risulta spiazzante e che poi, per i miracoli delle macchine narrative dei Wu Ming, funziona alla perfezione e rischia di aprire falle devastanti nelle trincee storiografiche degli “italiani brava gente”.»

(Alberto Prunetti – Il Manifesto)

«Un vero e proprio “oggetto narrativo non identificato”, come lo definisce il collettivo Wu Ming. Ma in questo caso la sperimentazione degli autori è andata molto al di là dei loro precedenti tentativi. Il testo risente, a nostro avviso in maniera determinante, dell’evoluzione del rapporto fra il collettivo di scrittori e il loro blog, Giap. Per dirla altrimenti, e in un senso assolutamente non squalificante ma anzi virtuoso, il testo assomiglia ad un lunghissimo post di Giap. Una ricerca storica documentata mista ad una capacità narrativa attraente, sommata ulteriormente a una verve politica decisiva, contribuiscono alla costruzione di un nuovo genere letterario. Crediamo che tutto questo sia determinato dal lungo e proficuo scambio sociale tra autori e lettori, ma ancor di più fra autori e “giapster”.»

(Collettivo Militant)

«Scorrendo le quasi seicento pagine del libro, si ha come la sensazione di essere là dove l’uomo è passato, là dove ha lasciato qualche debole impronta (fosse anche l’orma sopra una vetta che è quasi un miraggio), perché là è la Storia.»

(Carmen Pellegrino – Book Detector)

ePub – Mobi (old Kindle) – Azw3 (new Kindle) – Pdf – Odt

Come sempre, ringraziamo hubertphava.

Vi rammentiamo che potete usare il bottone qui sotto per supportare Giap. Non serve a “pagare” i download, che sono gratis, ma a segnalare che apprezzate lo sbattimento, l’impegno che profondiamo ogni giorno da tanti anni, sul web e per le strade. Mantenere Giap costa ed è appena arrivato il conto trimestrale del server. Fate quello che vi sentite.

Non è nemmeno necessario avere la carta di credito, basta un conto corrente.

-

Per donare puoi usare anche Flattr. Se non sai cos’è, scoprilo qui.

⁂

Ricordiamo che da Point Lenana Wu Ming 1 e i Funambolique hanno tratto il reading/concerto Emilio Comici Blues.

Qui spieghiamo di cosa si tratta (pdf).

Qui c’è un commento di Mariano Tomatis dopo l’esibizione al Valsusa FilmFest 2014.

Qui si possono ascoltare tre brani.

Il 23 maggio 2014 saremo al Festival del Camminare di Bolzano, h. 18:30 al Teatro Rainerum. La sera dopo saremo al BiosLab di Padova, h. 21 in via Brigata Padova 5-7-9

Per contatti, date etc. scrivere a funambolique AT yahoo.it

⁂

Point Lenana – Il blog su Tumblr

Point Lenana – Le immagini su Pinterest

Point Lenana su Anobii

(fare il login per leggere le recensioni dei lettori)

The post Scarica #PointLenana di Wu Ming 1 e Roberto Santachiara (Pdf, ePub, Mobi, Azw3, Odt) appeared first on Giap.

April 26, 2014

L’#ArmatadeiSonnambuli | Rendez-vous con spoiler libero!

Ci hanno chiesto: «Ma c’è un posto dove poter commentare L’Armata dei Sonnambuli tra noialtri che l’abbiamo già finito, senza freni, facendo tranquillamente spoiler?» Prego, accomodatevi pure in questo thread. Nella credenza trovate caffè, caffettiera e tazzine.

The post L’#ArmatadeiSonnambuli | Rendez-vous con spoiler libero! appeared first on Giap.

April 23, 2014

#Bioscop. Parole & Musica di Wu Ming Contingent.

E’ atterrato nei negozi di dischi il 18 aprile – per esorcizzare un infausto anniversario – il nostro primo album di musica & parole “in formato canzone”: BIOSCOP, pubblicato da Woodworm Label in CD e vinile+CD (anche nell’ambitissima versione “rosa shocking” trasparente che vedete nell’immagine qui sopra).

Le 10 tracce si possono ascoltare sul Soundcloud dell’etichetta e sfogliare direttamente dal pdf del libretto su SentireAscoltare. Inutile dire che testi e musica sono rilasciati con licenza Creative Commons e nessuna tutela SIAE.

Nel frattempo, Bioscop è stato già protagonista di diverse trasmissioni radiofoniche…

Su Rai Radio 3, “Alza il volume” del 22 aprile 2014, condotto da Alberto Piccinini.

Su Rai Radio 1, “Radio1 Music Club” del 09/04/2014, con WM1 e John Vignola.

Su Radio Città del Capo, “Maps” del 12 marzo 2014, con Francesco Locane, WM2 e Yu Guerra.

…e sono uscite anche le prime recensioni:

Fabio Guastalla, su OndaRock.

Federico Guglielmi (omonimo di WM4 e decano del giornalismo musicale italiano), su Fanpage.

Così, dopo una decina di concerti di anticipazione, è in arrivo il primo live per l’uscita ufficiale del disco, all’interno del nostro “Révolution touR” e di una giornata speciale in quel di Milano:

Infine, martedì 29, alle 21.30, faremo una blog-intervista in diretta con l’Alligatore.

A patto di capire bene, entro quella data, che diavolo è una blog-intervista in diretta…

The post #Bioscop. Parole & Musica di Wu Ming Contingent. appeared first on Giap.

April 16, 2014

Torino, 10 maggio. Per la giustizia, con Chiara, Claudio, Mattia e Niccolò #NoTav

Anche noi saremo a Torino, il 10 maggio, per far sentire la nostra solidarietà a Chiara, Claudio, Mattia e Niccolò.

Chiara, Claudio, Mattia, Niccolò. E’ importante ripetere i nomi, è importante scandirli perché stiamo parlando di quattro vite, quattro esseri umani, quattro attivisti No Tav che dal 9 dicembre 2013 sono imprigionati, sparpagliati tra le carceri di Alessandria, Ferrara e Roma, sottoposti a un regime di alta sicurezza (AS2).

Per noi come per la popolazione della Val di Susa questi prigionieri sono fratelli e sorelle, parte della comunità che da più vent’anni resiste a una «grande opera» inutile e insensata, macchina mafiogena ed ecocida, meccanismo divorasoldi e divoramontagne imposto al territorio con prepotenza, ottusa arroganza e metodi prettamente autoritari.

Per noi prendere posizione è facile, è scontato. Ma anche chi non si è mai informato su questa lotta, e come molti è stato indotto a guardarla con sospetto, dovrebbe allarmarsi per quanto sta accadendo. E’ una vicenda che racconta una storia più grande, che rischia di ingrandirsi ulteriormente e coinvolgere sempre più persone. Tu che leggi, con quale certezza puoi dirti al sicuro? Come dice il motto latino: «de te fabula narratur». Forse questa storia parla già di te.

Chiara, Claudio, Mattia e Niccolò vengono spacciati per terroristi e, a poco più di vent’anni d’età, si trovano a rischiarne trenta di prigione. Il processo inizierà il 22 maggio. Di cosa sono accusati, esattamente?

Sono accusati di aver partecipato a una iniziativa durante la quale venne danneggiato un compressore. Cioè un oggetto inanimato. Una cosa, fatta di metallo e fili.

Quella notte, non un poliziotto né tantomeno un operaio del cantiere TAV furono sfiorati, nemmeno alla lontana.

L’accusa di terrorismo e il regime di alta sorveglianza trovano il loro appiglio nell’art. 270 sexies del codice penale, incartato nove anni fa dentro uno dei tanti «pacchetti sicurezza» propinati a un’opinione pubblica in cerca di facili rassicurazioni. Era il luglio 2005, c’erano stati da poco gli attentati alle metropolitane di Madrid e Londra.

Coincidenza: quello stesso anno il movimento No Tav conseguì la sua più importante vittoria sul campo, bloccando e scongiurando l’apertura del cantiere per il cunicolo geognostico previsto a Venaus. In apparenza non c’entra, e invece c’entra, perché nel 270 sexies si legge (corsivo nostro):

«Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto [...]»

Dato che il movimento No Tav vuole impedire il colossale sperpero del TAV Torino-Lione, ogni iniziativa in tal senso può essere ricondotta a «finalità di terrorismo».

Ecco perché nessuno è al riparo da questa accusa.

Per due PM e un GIP della procura di Torino, Chiara, Claudio, Mattia e Niccolò hanno cercato di «danneggiare l’immagine dell’Italia».

Proprio così, ripetiamolo: «danneggiare l’immagine dell’Italia».

Quale Italia sarebbe stata danneggiata nella sua immagine dai No Tav che stanno per andare a processo?

L’Italia che i poteri costituiti vedono «diffamata» dai No Tav è forse quella della dignità, della solidarietà, della partecipazione democratica? O è piuttosto quella di un certo «sviluppo» che serve solo il malaffare, della simbiosi tra partiti e cosche criminali, degli appalti sospetti, del lavoro con molti ricatti e pochi diritti, dei veleni e del biocidio?

Quella che stiamo descrivendo è solo la punta più avanzata di una strategia che la Procura di Torino ha avviato da tempo. Attivisti accusati di stalking, ambientalisti accusati di procurato allarme, ragazzi accusati di sequestro di persona, sindaci condannati a pagare cifre astronomiche, mesi di galera per la rottura di un sigillo, processi tenuti in aule-bunker…

La pretesa di affrontare un problema politico e tecnico come quello della Torino-Lione attraverso la repressione giudiziaria e poliziesca sta avendo e avrà sempre più conseguenze devastanti. Devastanti non solo per il vivere civile, ma soprattutto per quattro ragazzi che rischiano di passare la loro gioventù in prigione, perché qualcuno ha deciso di schiacciare la resistenza valsusina sotto un tallone di ferro.

Se sottoporre i quattro ragazzi al regime di Alta Sicurezza 2 doveva spezzare loro e far vacillare il movimento no tav, possiamo dire con certezza che non è servito.

Non è servito l’isolamento imposto ben oltre il periodo delle indagini, contro quel che si legge nell’articolo 33 dell’ordinamento penitenziario e nell’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Non sono servite la drastica limitazione delle ore d’aria, la censura della posta, la riduzione delle visite (permesse solo ai famigliari in senso stretto, quindi non a compagni/e di vita e conviventi).

Non è servita nemmeno la criminalizzazione mediatica.

Da dietro le sbarre, Chiara, Claudio, Mattia e Niccolò hanno spedito lettere mai rassegnate, spesso ironiche, provocatorie, briose. Hanno chiesto per sé più repressione, più isolamento e il divieto di mangiare, hanno chiamato a testimoniare per la difesa «mio cugino che mi vuole tanto bene»… Dulcis in fundo, hanno suggerito di aggiungere Dudù, il cagnolino di Berlusconi, alla surreale lista di «parti offese» stilata dai PM.

Lista che oggi include, senza il minimo intento umoristico, la Commissione Europea, il Consiglio dei Ministri, il III Reggimento Alpini di Pinerolo, i carabinieri di Sestriere, la P.S. di Imperia, la Guardia di Finanza di Torino…

Il 10 maggio si va in piazza.

A sostegno delle vere «parti offese».

Per la libertà di Chiara, Claudio, Mattia e Niccolò, e per la libertà di tutti.

Per l’aria, l’acqua, il suolo e la salute pubblica della Val di Susa, dell’Italia e del pianeta.

Contro l’oscena accusa di terrorismo.

A Torino, alle 14, in Piazza Adriano.

Noi ci saremo.

Marco Aime (antropologo e scrittore) - Paolo Cacciari (giornalista) - Pino Cacucci (scrittore) – Massimo Carlotto (scrittore) - Giulietto Chiesa (Giornalista) - Girolamo De Michele (scrittore) - Valerio Evangelisti (scrittore) - Sabina Guzzanti (attrice e regista) - Loredana Lipperini (giornalista, conduttrice di Fahrenheit) - Valerio Mastandrea (attore e regista) - Maso Notarianni (giornalista – Peace Reporter) - Alberto Prunetti (scrittore) - Serge Quadruppani (scrittore) – Edoardo Salzano (Urbanista) – Vauro Senesi (editorialista e vignettista) - Cecilia Strada (presidente Emergency) - Guido Viale (economista) - Wu Ming (collettivo di scrittori) – Zerocalcare (fumettista)

Per aderire all’appello scrivere indicando nome e cognome a: appello10maggio@gmail.com

⁂

Ecco il misurato commento del senatore Stefano Esposito.

⁂

PERCORSI NELLA SOLIDARIETÀ ATTIVA:

Comitato Libero Dissenso

Molto materiale sul caso di Chiara, Claudio, Mattia e Niccolò. Ci sono anche le loro lettere dall’isolamento.

Let the Poker Free. Un gioco di magia per Chiara, Claudio, Mattia e Niccolò

di Mariano Tomatis. Guardate il video, noi ci siamo commossi, e anche in valle si sono commossi.

Il terrorismo e gli universi paralleli. Per Chiara, Claudio, Mattia e Niccolò

Un fe-no-me-na-le fumetto di Zero Calcare.

The post Torino, 10 maggio. Per la giustizia, con Chiara, Claudio, Mattia e Niccolò #NoTav appeared first on Giap.

April 15, 2014

Well done. Due parole su L’#Armatadeisonnambuli

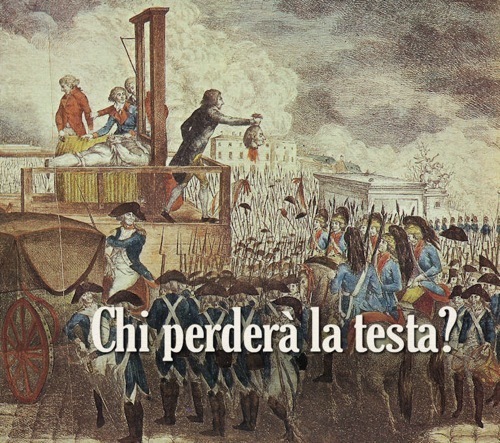

A.E. Fragonard, «Boissy D’Anglas saluta la testa del deputato Féraud, I° Pratile Anno III (20 maggio 1795)», olio su tela, 1831. «L’Armata dei Sonnambuli», pagg. 761 – 762. Clicca per ingrandire.

Nessun nostro libro era mai partito così: il magazzino svuotato già nei primi giorni, tutte le trentacinquemila copie della prima tiratura distribuite subito (e cinquemila vendute di colpo), una consistente ristampa in corso… L’Armata dei Sonnambuli ai primissimi posti delle classifiche di vendita, i social media brulicanti di commenti, omaggi, tributi, gallerie di immagini, spin-off, mascherate, cacce al tesoro, addirittura un laboratorio di magnetismo rivoluzionario… Grazie a tutte e tutti per l’affetto, la fiducia, la disponibilità a mobilitarvi.

Questo post l’avevamo già “in canna”, ne avevamo anticipato più volte il “succo”, ma non speravamo – perché la speranza è «una cosa infame inventata dai padroni» (Mario Monicelli) – di poterlo pubblicare dopo una risposta così incoraggiante.

L’Armata dei Sonnambuli conclude una fase della nostra storia di narratori e romanzieri. Il racconto della rivoluzione iniziato con il nostro romanzo d’esordio, Q, ancora firmato Luther Blissett, è proseguito attraverso gli altri romanzi collettivi: Asce di Guerra, 54, Manituana, Altai, saltando da un secolo all’altro della modernità, fino ai giorni nostri. Dalla rivoluzione dei contadini tedeschi del 1525 alla rivoluzione mancata della Resistenza e alle lotte di decolonizzazione; dalla Rivoluzione americana vista con gli occhi delle comunità meticce e delle Sei Nazioni Irochesi fino al ritorno agli scenari del XVI secolo, con il progetto utopico di Josef Nasi nell’isola di Cipro.

«Nello spirito di Marat, io ti colpisco!»

Scaramouche visto da Simone Vecchioni.

Mancava una tappa importante: la rivoluzione per antonomasia, l’Evento che fonda la contemporaneità politica. Abbiamo deciso di affrontare la Rivoluzione francese alla nostra maniera, scegliendo le angolazioni più strane e stranianti che potessero sollecitare la nostra immaginazione, ficcando i piedi nel piatto, provando a scaraventare i lettori in medias res senza remore e senza salvagente. Non abbiamo raccontato né l’exploit rivoluzionario né la coda lunga della Rivoluzione, bensì il suo momento centrale, letteralmente ciò che sta nel mezzo (in questo lasciandoci ispirare dal magistrale Victor Hugo di Novantatré). Ovviamente c’è un prima, che condiziona le vicende dei personaggi, e c’è un dopo, che li vede perdersi nei meandri delle cronache. Ma soprattutto c’è un durante, il biennio del Terrore e del Termidoro, il raggiungimento del picco e l’inizio della discesa, come un giro di boa della storia e delle vite che abbiamo voluto raccontare.

Mentre L’Armata dei Sonnambuli prendeva corpo sotto il ticchettare delle tastiere, ci siamo resi conto che non stavamo chiudendo soltanto un percorso narrativo, appunto, ma anche una fase dell’impresa collettiva che conduciamo da quasi vent’anni. Abbiamo riflettuto spesso, qui su Giap, su come il nostro mestiere debba cambiare e sia già cambiato, con il mutare delle circostanze intorno a noi e delle nostre stesse vite. Soprattutto, però, durante gli anni della stesura ci ha incalzati sempre più pressante la massima che uno dei nostri numi tutelari, indiscusso maestro di stile, Cary Grant, enunciò quando decise di concludere la propria carriera: «Meglio andarsene un attimo prima, lasciandoli con la voglia, piuttosto che un attimo dopo, avendoli annoiati».

«Mentre lottava per non far salire la paura dal perineo alla pancia, Léo ebbe un’intuizione. Automi. Esseri caricati a molla. Del resto, per imitare alla perfezione i movimenti di un uomo, basterebbe un buon orologiaio. La cute si fa con qualche pelle ben conciata. Gli occhi, con gemme o pezzi di vetro, a seconda di chi sei e che posto hai nel mondo. E quegli occhi somigliavano davvero a pezzi di vetro.»

Non vogliamo correre il rischio di annoiare nessuno, prima di tutto noi stessi. Abbiamo maturato la consapevolezza che, giunti a questo punto, per noi cambiare è una necessità e – ci piace pensare – anche una dimostrazione di vitalità. Prima che sia troppo tardi, prima di ripeterci, prima di rompere i maroni, prima di mandarci a quel paese tra noi com’è nella tradizione delle migliori rock band, decidiamo di voltare pagina e metterci a scrivere altro in un altro modo.

Di conseguenza L’Armata dei Sonnambuli è:

- la summa di tutto quello che abbiamo imparato sulla scrittura di romanzi storici in oltre tre lustri di attività – cioè quello che consideriamo il nostro romanzo migliore;

- un commiato dagli stilemi praticati fino ad ora e che in queste ottocento pagine abbiamo cercato di portare al limite estremo;

- un superamento di tutto questo e un’anticipazione di come ci muoveremo in futuro.

I lettori più avveduti lo stanno già cogliendo, rispetto ai precedenti romanzi storici qui c’è l’esperienza fatta negli altri filoni della nostra produzione: quello che include i saggi di “lettura creativa” e gli oggetti narrativi non-identificati (Timira, Point Lenana e tutto il lavoro sull’eroe, sull’epica, su J.R.R. Tolkien) e quello delle ibridazioni di musica e scrittura.

«Léo aveva temuto di affrontare una mala parata, di dover fuggire gambe in spalla inseguito dalla cagnaccia, e invece l’intero crocicchio rimbombava di applausi e grida che inneggiavano all’eroe. A volte basta la luce di un lampo per ritrovare la strada in una notte buia.»

Per quanto ci riguarda, quindi, L’Armata dei Sonnambuli è un’opera importante almeno quanto Q. La spingeremo avanti con il pugnale tra i denti, per mesi e mesi, come si trattasse di assaltare la Bastiglia o il palazzo delle Tegolerie. E speriamo di poterne discutere con tanti di voi nelle cento e passa presentazioni che ci aspettano da qui alla fine dell’anno.

Ecco, ora che abbiamo detto tutto non resta che ricambiare lo sguardo di Cary che ci osserva sornione dalla foto sulla parete. Quasi ci sembra di sentirlo dire: – Well done, old fellows.

E’ a voi tutt* che giriamo queste parole.

Bologna, aprile 2014

⁂

ALCUNE RECENSIONI E INTERVISTE

Giuliano Santoro recensice

L’Armata dei Sonnambuli su Dinamo Press

Girolamo De Michele recensisce L’Armata dei Sonnambuli su Carmilla

Wu Ming 1 parla de L’Armata dei Sonnambuli a Radio1 Music Club

Wu Ming 4 parla de L’Armata dei Sonnambuli a «La colazione dei campioni», Radio Città del Capo

L’Armata dei Sonnambuli – Speciale sul sito Einaudi

Monte à la tribune, citoyen Saint-Just!

⁂

E GIÀ CHE CI SIAMO: IL BOOKLET DI BIOSCOP, L’ALBUM DEL WU MING CONTINGENT

Cliccando qui potete navigare il booklet di Bioscop, con tutti i testi delle canzoni. In esclusiva su SentireAscoltare. Ricordiamo che il disco esce il 18 aprile.

The post Well done. Due parole su L’#Armatadeisonnambuli appeared first on Giap.

April 7, 2014

Révolution touR! Date Aprile – Luglio 2014 L’#ArmatadeiSonnambuli #Bioscop

Una delle copertine alternative realizzate da Andrea Alberti. Clicca per vederne un’altra coi colori della bandiera francese.

«Figurala come riesci: tutta una piazza, piena sgionfa fino a schioppare, che sgola La Marsigliese! C’è chi piange e chi è preso dalla ridarola, e infino i muti cantano, cioè muovono la bocca senza che si sente un cazzo, e anche i ciechi zullano in aria i cappelli, e sbrisga che dopo li ritrovano, roba da andarsene a crapa ignuda, ma chissene, questo è il giorno. Il giorno di noialtri.»

Proprio così. Il 19 germinale dell’anno CCXXII. Oggi. L’attesa è stata lunga, ma chissene, oggi esce il romanzo.

«E dopo?»

Dopo, e precisamente tra una settimana, parte il Révolution touR, che include sia le presentazioni del libro sia i concerti del Wu Ming Contingent: il 18 aprile esce per Woodworm Label il nostro album Bioscop, anteprima in streaming qui (solo per una settimana!); «Vi piace la paura? Io pReferisco il TeRRoRe / peRché l’uguaglianza teRRoRizza l’oppRRessoRe.» (CuRa RobespieRRe).

Ecco le date fino a luglio. Al momento, sono trentanove iniziative. Il tour durerà un anno e supererà le cento date. La prossima tranche, agosto – ottobre, la pubblicheremo dopo il solstizio d’estate. Ricordiamo che qui c’è un’immagine ad alta definizione utilizzabile come base per locandine, poster, volantini ecc.

- Ma non venite a sud!

- Tranquill*, veniamo eccome. Faremo almeno una ventina di presentazioni sotto la Linea Gustav, da agosto in avanti. Tacco, punta e isole.

E per chi non ha pazienza, ma anche per chi ce l’ha: in calce a questo post potete ascoltare due ante-presentazioni de L’Armata dei Sonnambuli, entrambe fatte da Wu Ming 2, una a Parigi (all’Ecole Normale Superieure, m’y qu’a catses!) e una a Roma.

In chiusura, proprio in fondo, alcune indicazioni per contattarci e una FAQ.

APRILE

Sa.L.E. Docks, Zattere, Venezia.

Mercoledì 16 aprile

VENEZIA

h. 20.30, Sa.L.E. docks

Magazzini del Sale

Dorsoduro, Zattere 265

«Nous l’aimons beaucoup, la Révolution!»

presentazione de L’Armata dei Sonnambuli

Letture e conversazione con Wu Ming 1.

Consulta la mappa.

⁂

Mercoledì 16 aprile

PISA – doppio appuntamento

h. 16:30, Aula Magna di Palazzo Matteucci

Dipartimento di Filologia Letteratura Linguistica

Piazza Torricelli 2

Convegno «L’appropriazione politica di una tradizione»

con

Alberto Mario Banti

docente di Storia Contemporanea dell’Università di Pisa

Marco Battaglia

docente di Filologia Germanica dell’Università di Pisa

Luca Crescenzi

docente di Letteratura tedesca dell’Università di Pisa

Wu Ming 4

Apri la locandina – Consulta la mappa.

§

h. 21 Circolo Arci «Pace e Lavoro»

Via Nino Pisano 10/12, Porta a Mare (Pisa)

Presentazione de L’Armata dei Sonnambuli – con Wu Ming 4

In collaborazione con la libreria «Tra le righe»

Diretta streaming su Radio Roarr.

info: arciportamare@gmail.com, 3293170387.

Apri la locandina – Consulta la mappa

⁂

Mercoledì 16 aprile

VIGNOLA (MO)

h. 21 Circolo Ribalta (Ex lavatoio)

via Zenzano

Wu Ming Contingent dal vivo in

ResiSTANZE – reading resistente

con brani in anteprima dall’album Bioscop

e copie de L’Armata dei Sonnambuli

In collaborazione con l’ANPI e la libreria «Castello di carta»

Ingresso: €5 – Info: 3475902480

Apri la locandina – Consulta la mappa.

La lettera R. Poster realizzato da Mariano Tomatis. Clicca per conoscere il resto della storia.

Giovedì 17 aprile

RAVENNA

h.17:30, Biblioteca classense (Sala Muratori)

via Baccarini 3

Presentiamo L’Armata dei Sonnambuli

nell’ambito della rassegna «Classense scrittori lettori».

Dialogo con Emiliano Visconti

e possibile apparizione di Mariano Tomatis.

Info: Rapsodia – Emiliano Visconti

info@einaudiromagna.it

Consulta la mappa

⁂

Giovedì 24 aprile

MILANO – doppio appuntamento

h. 14:30, Atrio aula magna dell’Università Statale di Milano

via Festa del perdono 3

Presentiamo L’Armata dei Sonnambuli

Consulta la mappa.

§

h.22:30, ZAM 3.0

Largo Don Gallo 1 – ex via Santacroce 19

Wu Ming Contingent dal vivo.

Consulta la mappa.

MAGGIO

Lunedì 5 maggio

GENOVA

h.21, Centro sociale occupato autogestito «Zapata»

Via San Pier d’Arena 36

Presentiamo L’armata dei Sonnambuli

Consulta la mappa.

VIVE LA TRANCE a Pontenuovo. Immagine di Andrea Alberti, tratta da Piazza Grande, giornale di strada di Bologna e Reggio Emilia, n.4, anno XXI, aprile 2014.

Martedì 6 maggio

TORINO - doppio appuntamento

h. 18 Circolo «Amici della Magia»

via Santa Chiara 23

LEZIONE DI MAGNETISMO RIVOLUZIONARIO

con Wu Ming, Mariano Tomatis e Ferdinando Buscema,

autori del recentissimo L’arte di stupire.

Evento a numero chiuso, max 80 partecipanti.

Per le prenotazioni rivolgersi a Mariano Tomatis

(via email o via Twitter)

Consulta la mappa.

§

h. 21 Circolo dei Lettori

via Bogino 9

Presentiamo L’Armata dei Sonnambuli

insieme a Mariano Tomatis e allo storico Enrico Manera.

Consulta la mappa.

⁂

Venerdì 9 maggio

BOLOGNA - doppio appuntamento

h. 18, Libreria Modo Infoshop Interno 4

via Mascarella 24b

«Magia al popolo! L’arte di stupire e l‘Armata dei Sonnambuli»

con Wu Ming e Mariano Tomatis

Consulta la mappa.

§

h. 21, VAG 61,

via Paolo Fabbri 110

Presentiamo L’Armata dei Sonnambuli

Info: info@modoinfoshop.com – 051 587 1012

Consulta la mappa.

⁂

Sabato 10 maggio

CORREGGIO (RE)

h.18, European Resistance Assembly

Incontro con Wu Ming

«Raccontare le resistenze. Da Q a L’Armata dei Sonnambuli,

vent’anni di lavoro sul romanzo storico»

Contatto: info@resistance-assembly.org

⁂

Domenica 11 maggio

MACERATA

h.21, Centro sociale SISMA

via Alfieri 8

Presentiamo L’Armata dei Sonnambuli.

Apri la locandina - Consulta la mappa.

⁂

Martedì 13 maggio

ASOLO (TV)

h. 20:45, Sala Consiliare

Presentiamo L’armata dei Sonnambuli

nell’ambito di Asololibri, XIIa edizione

con il contributo del Liceo Verdi di Valdobbiadene.

Consulta la mappa.

⁂

Venerdì 16 maggio

PISOGNE (BS)

Wu Ming Contingent dal vivo in

ResiSTANZE - reading resistente

con brani in anteprima dall’album Bioscop

Dettagli a seguire.

⁂

Sabato 17 maggio

CESENA

Festival «La bellezza delle parole»

Presentiamo L’Armata dei Sonnambuli

+ reading/concerto con il nuovo combo

CVASI MING

Wu Ming 1 – voce

Vincenzo Vasi – basso e theremin

Francesco Cusa – batteria

Info: Rapsodia – Emiliano Visconti

info@einaudiromagna.it

[image error]

Il poster realizzato dal tipografo rivoluzionario Claudio Madella. Clicca per visitare la pagina «mappata».

Domenica 18 maggio

FIRENZE

h.18, Centro sociale nEXtEmerson

via di Bellagio 15

Presentiamo L’Armata dei Sonnambuli

insieme allo scrittore Vanni Santoni.

Consulta la mappa.

⁂

Giovedì 22 maggio

TORINO

Blah Blah

via Po, 21

Dettagli a seguire.

⁂

Venerdì 23 maggio

MILANO

h. 19:30, Macao

viale Molise 68

Presentiamo L’Armata dei Sonnambuli.

Info: Emanuel, 3293434799

Consulta la mappa.

⁂

Giovedì 29 maggio

BELLUNO

Dettagli a seguire

⁂

Venerdì 30 maggio

PADOVA

Libreria «Laformadelibro»

via XX settembre 63

Presentiamo L’Armata dei Sonnambuli

insieme al filosofo e storico della psichiatria Mario Galzigna.

Info: Lucia, 3401562023

Consulta la mappa.

GIUGNO

mercoledì 4 giugno

FERRARA

h.18, Libreria Feltrinelli

via Garibaldi 30

Presentiamo L’Armata dei Sonnambuli

insieme a Girolamo De Michele (qui la sua recensione)

e Mauro Presini.

Consulta la mappa.

⁂

venerdì 6 giugno

ROMA

Festival di Letteraria

Presentiamo L’Armata dei Sonnambuli

insieme a Tommaso De Lorenzis e Loredana Lipperini.

Info: redazione@edizionialegre.it

⁂

Sabato 7 giugno

SEREGNO (MB)

Festival Voci della storia

Presentiamo L’Armata dei Sonnambuli.

Dettagli a seguire.

Schio: la Fabbrica Alta del Lanificio Rossi, costruita nel 1862, svuotata dei macchinari nel 1966, oggi occasionalmente utilizzata a scopo espositivo. Lì davanti farà tappa il Révolution touR.

Domenica 8 giugno

SCHIO (VI)

R.E.A.L. Festival

Piazzale della Fabbrica alta

Altri dettagli a seguire.

⁂

mercoledì 11 giugno

BOLOGNA

h.21, Biblioteca comunale «Casa di Khaoula»

via di Corticella 104

Consulta la mappa.

⁂

Sabato 14 giugno

RONCHI DEI PARTIGIANI (GO)

Dettagli a seguire.

⁂

Giovedì 19 giugno

BERGAMO

C.S.A. Pacì Paciana

via Grumello 61c Bergamo

in collaborazione con Spazio Terzo Mondo, Seriate.

Consulta la mappa.

⁂

Giovedì 19 giugno

PARMA

Organizza il circolo letterario

«Voglia di leggere Ines Martorano»

Dettagli a seguire.

Un consiglio: durante l’attesa, prendete un mazzo di carte da poker, tirate fuori le dieci carte di picche (♠) e cliccate l’immagine qui sopra. Chi perderà la testa? Occhio, ché il mondo si arbalta.

Venerdì 20 giugno

PISOGNE (BS)

h.21, Libreria “Punto a capo”

Via San Marco 1

Presentiamo L’Armata dei Sonnambuli

insieme a Franco Berteni (Mr. Mills) e Maurizio Vito

Info: 3893426249

Consulta la mappa.

⁂

Venerdì 20 giugno

MASSENZATICO (RE)

h.21, Circolo Arci Cucine del Popolo

via Beethoven 78/e

Presentiamo L’Armata dei Sonnambuli

nella più antica Casa del popolo italiana.

Consulta la mappa.

⁂

martedì 24 giugno

VIGNOLA (MO)

h. 21, Circolo Ribalta

via Zenzano

Contatto: Milena 3398829692

Consulta la mappa.

LUGLIO

Giovedì 3 luglio

ROMA – doppio appuntamento

h. 17:30 Casetta Rossa

Via Giovanni Battista Magnaghi, 14

Festa «L’altra estate a Garbatella»

Contatto: Carmen, carmen.iovine@gmail.com

Consulta la mappa.

§

h. 21 CSOA Strike

via Partini 21, Casalbertone

Presentiamo L’Armata dei Sonnambuli

con Giuliano Santoro – Qui la sua recensione!

Consulta la mappa.

⁂

Venerdì 11 luglio

TORINO

Museo diffuso della Resistenza

Contatto: Tiziano Colombi, colombi.tribu@gmail.com

Consulta la mappa.

⁂

Sabato 12 luglio

BUSSOLENO (TO)

Dettagli a seguire.

⁂

Domenica 13 luglio

TORRE PELLICE (TO)

h. 17:30, rassegna «Una Torre di libri»

a cura della Libreria Claudiana

⁂

Lunedì 14 luglio

PADOVA

Festa di Radio Sherwood

Dettagli a seguire.

Per aggiornamenti e info sul calendario del Wu Ming Contingent, potete anche consultare il sito di Locusta.

***

DALL’AUDIOTECA

Per scaricare un file, clicca sulla freccia che punta a meridione.

Nel ventre della Bestia-Parigi, anteprima de L’Armata dei Sonnambuli

Nel ventre della Bestia-Parigi, anteprima de L’Armata dei Sonnambuli

Ecole Normale Superieure, Parigi, 24 marzo 2014. Alla Settimana della cultura italiana, WM2 racconta il lavoro narrativo e di ricerca che ha portato alla stesura de L’Armata dei Sonnambuli. L’intro di Nicola Brarda è in francese e dura una decina di minuti, il resto è in italiano.

Sonnambulismo & barbarie. Rivoluzione, memoria, scrittura

Sonnambulismo & barbarie. Rivoluzione, memoria, scrittura

British School, Roma, 28 marzo 2014. Wu Ming 2 discute (in italiano) con Fabio Camilletti e Kate Willman (University of Warwick) di rivoluzione, libero pensiero, occultismo e… Italia, a partire dal lavoro di ricerca e narrazione che ha portato alla stesura de L’Armata dei Sonnambuli.

Zó bòt!!! Scaramouche contro i muschiatini

Zó bòt!!! Scaramouche contro i muschiatini

Wu Ming 1 legge due brani de L’Armata dei Sonnambuli alla «Notte degli scrittori», Teatro della Pergola di Firenze, 10 marzo 2014.

In questi giorni ci sembra di essere i Flying Karamazov Brothers!

INDICAZIONI PER CONTATTARCI

Stiamo lavorando da giocolieri su un calendario molto esteso e complicato da comporre, e abbiamo già parecchie richieste per la prima metà dell’autunno.

Per chi ci ha già contattati: voi sapete chi siete, portate pazienza ché non è per niente semplice!

Chi invece non ci ha ancora scritto, per favore, tenga conto che si va a novembre-dicembre o ai primi mesi del 2015. Visto che è difficile fissare date con un simile anticipo, per favore scriveteci dopo l’estate.

N.B. Quest’ultima indicazione non riguarda il Wu Ming Contingent né eventuali proposte non rientranti nel Révolution touR, es. per i reading musicali Razza partigiana, Surgelati ed Emilio Comici Blues.

Per semplificarci nella compilazione del calendario, tenete conto che:

- il Révolution touR del Wu Ming Contingent è gestito da Locusta;

- Surgelati è gestito da Molotov Booking;

- Razza Partigiana da Alessandro Ceccarelli di BPM Concerti;

- per Emilio Comici Blues scrivere a funambolique AT yahoo.it

UNA «FREQUENTLY ASKED QUESTION»

Io pronuncio la evve così, non è che Scavamouche ce l’ha puve con me?

Tranquill*, a Scaramouche va bene qualunque R: moscia, blesa, doppia, cinese, dell’Emilia occidentale… Nel libro soquanti personaggi si rifiutano di pronunciare la R per motivi ideologici e non la sostituiscono con nulla, pa’ola mia! Scaramouche ce l’ha con loro, e per motivi che vanno ben oltre la questione glottologica.

The post Révolution touR! Date Aprile – Luglio 2014 L’#ArmatadeiSonnambuli #Bioscop appeared first on Giap.

April 4, 2014

Scaramouche per le strade di #Bologna e #Reggio. L’#ArmatadeiSonnambuli in #PiazzaGrande

Chi vive a Bologna o a Reggio Emilia scenda per strada e cerchi un venditore di Piazza Grande, mensile di strada fondato da senza fissa dimora nell’ormai lontano 1993. Domani è sabato e i bolognesi troveranno sicuramente Attilio al Mercato della Terra in Piazzetta Pasolini (di fronte al cinema Lumière, entrata da via Azzo Gardino 65), ma molti altri venditori saranno incrociabili nelle piazze e sotto i portici.

Perché vi esortiamo a comprare Piazza Grande?

Tuona il cannone.

A parte i motivi per cui andrebbe comprato ogni mese, intendiamo.

Perché il nuovo numero del giornale, dedicato al teatro di strada, contiene una speciale anticipazione de L’Armata dei Sonnambuli. Tre paginoni con le nostre parole e le immagini del leggendario compagno Andrea Alberti, autore della copertina del nuovo romanzo, di quelle di Manituana e Anatra all’arancia meccanica, del sito manituana.com… nonché, vent’anni fa, del volto di Luther Blissett.

Nel romanzo c’è molta vita di strada, per questo abbiamo deciso di contattare i giornali di strada. Il prossimo speciale, infatti, apparirà su Terre di Mezzo.

Grazie, intanto, a Leonardo Tancredi per aver creduto all’esperimento.

Già che ci siamo, segnaliamo che non solo Claudio Madella ha realizzato un poster de L’Armata dei Sonnambuli, ma ha realizzato un sito dedicato al poster!

Ci si risente martedì 8 aprile / nonidì 19 germinale, quando finalmente avrete il libro tra le mani e, qui su Giap, il calendario del Révolution touR.

The post Scaramouche per le strade di #Bologna e #Reggio. L’#ArmatadeiSonnambuli in #PiazzaGrande appeared first on Giap.

March 31, 2014

Zó bòt!!! WM1 legge da L’#ArmatadeiSonnambuli

Il set di otto cartoline ispirate a L’Armata dei Sonnambuli realizzate da Mariano Tomatis. Clicca per vederle ingrandite, accompagnate dai brani del romanzo che figurano sul retro. Le cartoline saranno sui banchetti alle presentazioni del «Révolution touR», ma potrà acquistarle solo chi giurerà di spedirle davvero.

L’8 aprile è ormai prossimo e, come suol dirsi, «fervono» i preparativi. Il «Révolution touR» comincerà il 16 aprile con due presentazioni in simultanea, una a Venezia, l’altra a Pisa. Il calendario è quasi pronto e lo pubblicheremo tra pochi giorni. Nei cesti delle catapulte sono pronte diverse sorprese, anticipazioni sonore e visive, materiali destinati ad accompagnare il lungo viaggio.

Ecco un montaggio di due brani de L’Armata dei Sonnambuli letto da Wu Ming 1 alla «Notte degli scrittori», 10 marzo 2014, Teatro della Pergola di Firenze. La «Notte degli scrittori» è un progetto del Teatro dell’Archivolto di Genova in collaborazione con Giulio Einaudi Editore, a cura di Giorgio Gallione. Come al solito, l’audio può essere ascoltato in streaming oppure scaricato (cliccando sulla freccia che punta a sud).

Zó bòt!!! Scaramouche contro i muschiatini

Zó bòt!!! Scaramouche contro i muschiatini – 14’32″

In testa al post vedete le cartoline realizzate da Mariano Tomatis, détournements dell’estetica di film, fumetti e serie TV ispirati da brani del romanzo. Sul suo blog, Tomatis racconta il progetto e ci regala due “outtakes”.

Qui sotto, invece, un momento della produzione del poster realizzato da Claudio Madella, che ne aveva già creato uno nel 2009, per il decennale di Q.

Claudio Madella di @novepunti è al lavoro sul poster dell’#ArmatadeiSonnambuli. Per evitare furti, consegna a mano! pic.twitter.com/5dJs7fHYwr— ZUCCHERO E LIBERTÀ! (@Wu_Ming_Foundt) March 30, 2014

-

Ricordiamo che il 18 aprile uscirà Bioscop, l’atteso album d’esordio del Wu Ming Contingent. I collegamenti tra libro e disco salteranno all’orecchio, a partire da questa canzone:

Ah, quasi dimenticavamo! Ecco l’incipit del romanzo:

8 aprile. Nonidì 19 germinale dell’anno CCXXII. «Vive la trance!»

The post Zó bòt!!! WM1 legge da L’#ArmatadeiSonnambuli appeared first on Giap.

Wu Ming 4's Blog

- Wu Ming 4's profile

- 50 followers