Max Nemtsov's Blog, page 46

February 28, 2024

more little news

вам пишут из Внутренней Ирландии: в “Подписных изданиях” завтра распродажа, на которой будет наша ирландская литература (кое-что редкое в том числе)

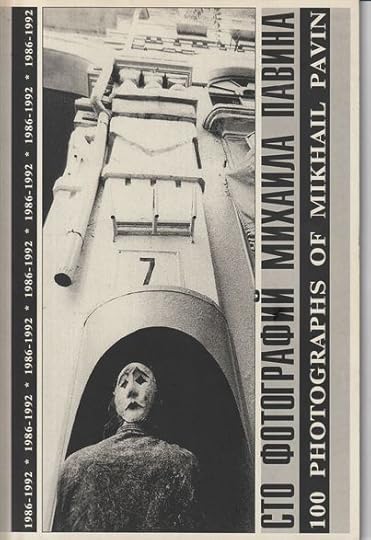

в честь дня рождения автора откопали один из боковых проектов журнала =ДВР=

а вот и еще одна публикация – уже новых дней

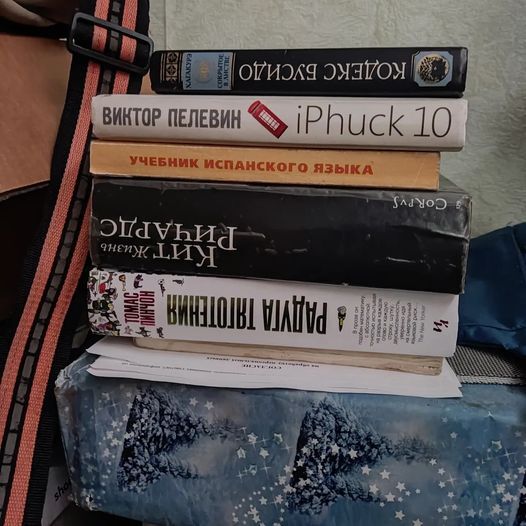

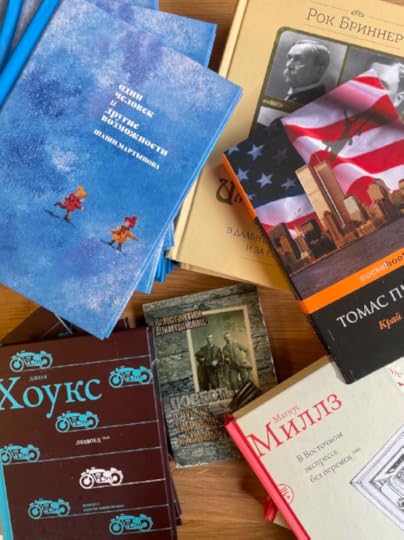

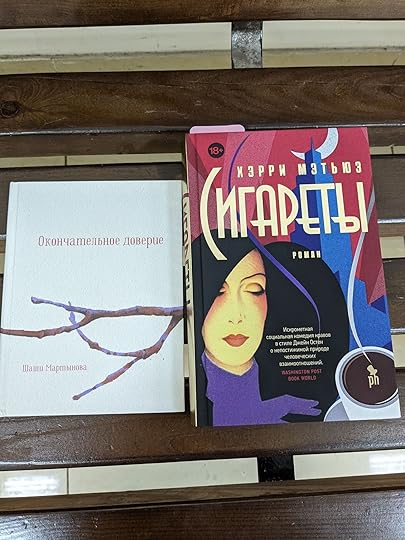

книги, (не)читаемые нашими читателями

злополучный “Люкс” даже кому-то нравится. а тут мнения расходятся, не могу не согласиться

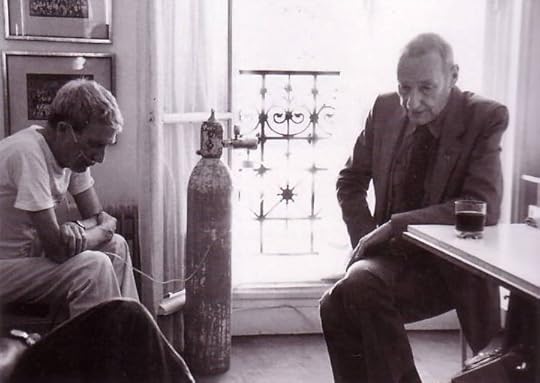

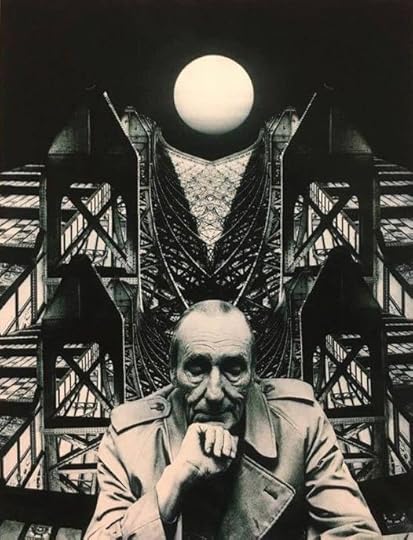

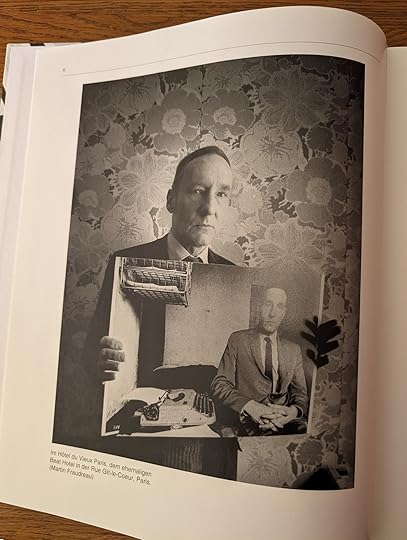

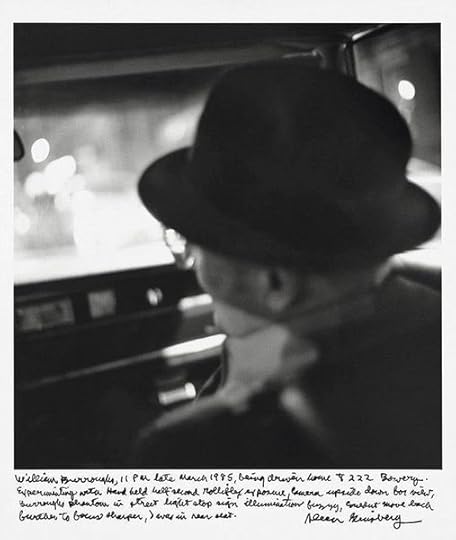

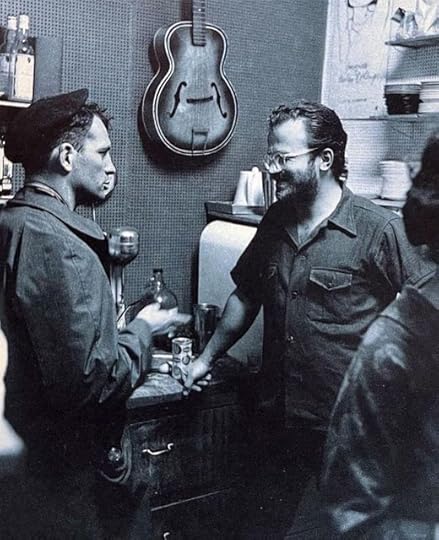

снимок, от которого разбивается сердце – в 1986 году Барроуз в последний раз навестил Гайсина в его парижской квартире

виды котика

новые проекты и коллаборации

February 27, 2024

some little news

Шашина книжка появилась в “Бабеле. Иерусалим“. вы теперь знаете, куда вам надо

теперь из рабочего:

вчера у себя в канале “Внутренняя Ирландия” Шаши показывала несколько работ Марии Сутягиной к сборнику “Ирландские сказки и легенды”, составленному Йейтсом и впервые полностью выходящему на русском в “Подписных изданиях”, наверное, в этом году. покажем их и мы, хорошего должно быть больше:

[image error][image error][image error]ну а это уже немного из другой текущей работы:

ну и вот анонсальное:

удивительное рядом. совсем. буквально вчера узнали, что стоило нам уехать, как буквально через дорогу от бывшего дома в ноябре позапрошлого года было вот что. соединенное с Ёжиком в Тумане и Манюней, что настораживает отдельно:

это какие-то люди поставили с детишками детский же спектакль по Шашиной книжке “Ребенку Василию снится”. что само по себе очень мило, конечно, вход бесплатный, дети опять-таки. но. приличные люди вообще-то спрашивают разрешения тем паче – у живого автора. ну или извещают хотя бы. надо ли говорить, что эти прекрасные подвижники театробесия не озаботились сделать ни того, ни другого. им бы, конечно никто не отказал, но теперь от их инициативы остался осадочек. такая национализация называется воровством вообще-то

ладно, поговорим о другим. интервью с Грауэрхольцем

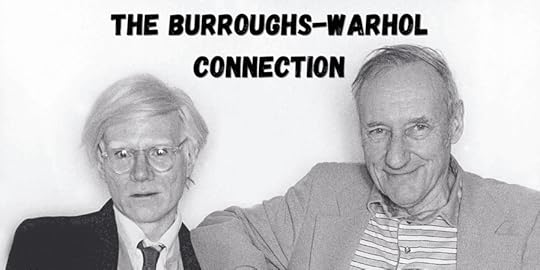

разговоры деда с Уорхолом

молодежь тянулась не только к деду

и вот вам красивого. маникюр там тоже ничего так

February 26, 2024

some reading and watching

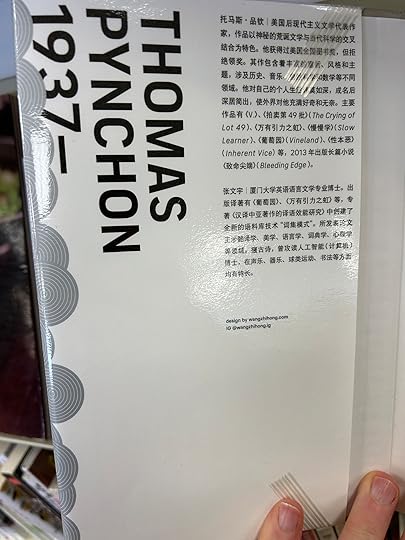

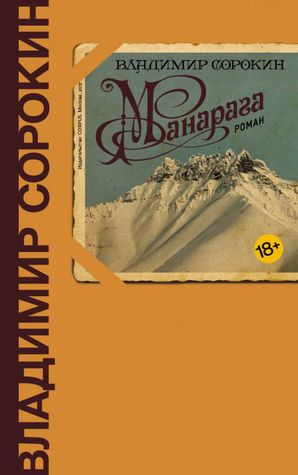

Манарага by Vladimir Sorokin

My rating: 4 of 5 stars

Побываем с народом опять. Роман про книжных блогеров и практики чтения в нынешней россии, которые сплошь развитие гастрономической метафоры по мотивам Брэдбери. Ничего особо нового, много тошнотворного, но написано получше, чем у ВОПля, хотя не покидает ощущение, что мы читаем одну и ту же книгу одного и того же автора, только этот – с оральной фиксацией. Хотя ВОПль – постмодерн для совсем нищих, Сорокин – просто для очень бедных. Компенсирует фегутами и лохматыми псами.

Насчет прогностической силы автора у меня тоже сомнения. Нетрудно быть провидцем “русского мира”, который, как из кубиков, состоит из конечного набора идеологем, символов и артефактов. Если произвольно сочетать их, вот и получится все та же дурная и жуткая повторяющаяся бесконечность, в которой мы как бы существуем. Сорокин, как и ВОПль, понятно, тут просто хроникеры. Но пародии, жонгляж и вольтижировка забавные.

Потешным манером и у него гастрономия переходит в географию, когда речь заходит о суси. Рускописатель, который не упадет в эту яму, видимо, еще не родился. Еще из странного: у него герой на машине “рассекает шоссе”? “На Майами”? WtF?

Рассказы о Анне Ахматовой: из книги “Конец первой половины XX века” by Анатолий Найман

My rating: 5 of 5 stars

Превосходно, поэтично и честно. На самом деле эта небольшая книжка позволяет лучше понять АА, чем все три тома ЛЧ. И не только ее, но и окружение, и само время. (Ну и здесь же превосходные экзерсисы в стиховедении заодно.)

…А время у нас все то же, дурная совецкая бесконечность – вот взгляд на образование из начала 50х:

“Нам преподавали не изящную словесность, не заставляли сопереживать положительным персонажам, зато и не говорили, как через тридцать лет моим детям: «Евгений Онегин был одет во все ненаше».”

Сам по себе Найман, конечно, прекрасен и безотносительно к АА. Вот, например, вполне безжалостно и точно:

“Хотя ленинградцы при всякой возможности подчеркивали свою несуетность, аристократизм и то, что живут «торжественно и трудно», они жили обыкновенно, разве что угрюмей и бездеятельней, чем в столице.”

А вот нетленное уже от АА:

«Обречено. Постройка рушится в одно мгновенье… Сталин весь день слушал «ура» и что он корифей и генералиссимус и как его любят, а вечером какой-нибудь французик по радио говорил про него: «Этот усач…» — и все начинай с начала».

И цитировать можно бесконечно и благодарно. Она вообще, судя по всему, была одним из вменяемейших людей в россии хаха века. И вот удивительное созвучие вдруг: у Барроуза были “routines”, у АА – “пластинки”, хорошо обкатанные на публике драматургически выверенные номера разговорного жанра. Самоирония АА по-прежнему вызывает восхищение.

А вот еще одно неожиданное созвучие:

«Приехала в Москву утром, уезжала вечером, видеть никого не хотелось, с вокзала поехала на извозчике к Иверской, помолилась, потом весь день ходила по улицам, было так хорошо быть никем».

У Хэнка это было лет через 30: “Нью-Орлинз, город, где никто не знает тебя по имени”.

Вот же вообще вневременное, из 1964 года, когда сместили Хрущева:

«Это Лермонтов. В его годовщины всегда что-то жуткое случается. В столетие рождения, в 14-м году, первая мировая, в столетие смерти, в 41-м, Великая Отечественная. Сто пятьдесят лет — дата так себе, ну, и событие пожиже…»

А что у нас случилось в 2014м? То-то же.

Отношение АА к мировой поэзии, которое автор здесь разбирает подробно, похоже, было проникнуто если не ужасом человека модерна перед наступающим постмодерном, то неприятием этого последнего: отсюда и рассуждения о “последних поэтах”, после которых только “новое”, о разбросанных по текстам ключах и культурных кодах, служении культуре, а не красоте, о заточке стихов под цитаты. Но ирония в том, что АА сама была поэтом постмодерна – этаким “неохотным мессией” со “вспомненным не к месту, сопоставленным некстати”. А у “новых” не терпела она вульгаризации и опрощения, недостатка внутренней работы над поэтическим высказыванием, громких голосов в фигуральной библиотечной тиши.

“Тут уместно вспомнить ее мнение о том, что доступность искусства в виде множества переводов, репродукций и граммофонных пластинок — никак не прогресс: доступность эта предполагает случайное, легкое и поверхностное знакомство с проявлениями глубин человеческого духа и в этом смысле способствует духовному разврату.”

Парадоксальность эта и “борьба противоположностей” (пусть сколь угодно наружные) лучше всего иллюстрируются ее отношением к Чехову: нелюбовь к нему – это вполне постмодернистский бунт персонажа против своего автора (см. Фланна О’Браена и Гилберта Соррентино).

АА действительно была культурным камертоном эпохи, всего ХХ века Найман отчасти прав. Как сам Найман, надо думать, был одним из камертонов своего времени: “при их жизни нельзя было не оглянуться на них, нельзя было сказать и поступить так, как стало возможно уже через месяц-два после… похорон”.

Еще профессионального: АА о Маршаке – сразу чувствуется, что особой приязни к нему она не питала:

“…разговор коснулся Маршака — через две-три недели после его смерти: «Когда умирает старик-писатель, это должен быть обвал, переворот в душах, кончина Толстого — а тут что?»”

АА “…находила пастернаковские переводы Шекспира более пригодными для театра, но отдавала предпочтение переводам Лозинского, адекватнее передающим «текст».”

Вообще о переводе тут много, что ценно, хотя представления АА о том, что на какой-то стадии работы с текстом у переводчика, знающего язык, все равно перед глазами подстрочник – ну эээ. Надо думать, вся эта нелюбовь в переводу – от барского отношения к нему как к чему-то второсортному, в отличие от “настоящего творчества”. Это в ее случае непримиримое противоречие. Случай с впечатлением, которое на нее произвели переводы Овадием Савичем Габриэлы Мистраль, должен был бы продемонстрировать несостоятельность такого отношения, но, видимо, нет. Интрига там в том, что Савич, судя по всему, просто отзеркалил в переводе Ахматову – стилизовал под нее, будучи изрядным стилистом. Вот АА и изнала себя, но не призналась.

Непростительные странности автора:

Джойса он почему-то числит в английской поэзии. “Реплику из «Улисса» Джойса: «You cannot leave your mother an orphan»” приводит неверно, к тому ж, а она между тем – из традиционых ирландских шуточек (https://www.jjon.org/joyce-s-allusion…), восходящих, понятно, к библии. Хотя тут, возможно, неверно цитировала сама АА, а Найман не сверил.

Насчет его оценки Стенича я тоже не знаю: “переводчик экстра-класса, оставивший образцовые переводы Дос-Пассоса, Джойса, Брехта”. Джойс у Стенича не то что не “образцовый”, а, в общем, никуда не годится.

Называет “переводами” Пастернака то, что явно не перевод, а что-то:

“конкретно приветствие из «Отелло» (II, 1): Ye men of Cyprus, let her have your knees.— Hail to thee, lady! («Будь доброй гостьей Кипра, госпожа!» — в переводе Пастернака.)”

В каком месте это перевод? В слове “Кипр” разве что. Вот еще странность:

“За два месяца до смерти, уже в больнице, она прочла тоненькую книжку стихов Алисы Мейнелл, родившейся за несколько лет до Ахматовой и умершей в 1922 году.”

Речь об Элис Томпсон Мейнелл – она действительно умерла в 1922 году. Будучи 75 лет от роду, поскольку родилась в 1847 году. Таким образом “несколько лет” составляют 42 года, потому что Ахматова родилась в 1889м.

Метель by Vladimir Sorokin

My rating: 5 of 5 stars

Мэшап из набора штампов т.н. “великой русской литературы” от “Руслана и Людмилы” и “Повестей Белкина” до “Конька-Горбунка” и “Степи” – и зомби-хоррора, ничего очень уж оригинального (да что тут оригинального-то может быть? ВРЛ никогда особо не славилась полетом фантазии), но написано вполне лихо, гладко и, как некоторые тут выражаются, прельстиво. А, ну и романтизированная до остоебенести русская безысходность, кольцевая и неопределенность, знамо дело, куда ж без окаянной дурной бесконечности. В общем багатель эдакая.

Продрочек почти нет, если не считать:

Он слегка наклонил свою голову. (Чью еще?)

“Щиколотки ног” (привет ВОПлю, не иначе)

Его края сбиты скобами из толстых бревен. (Если скрепность, то уж сразу бревенчатая)

“Прищурился” наш автор явно считает синонимом “молвил”

Пихора у него пчу-то мужского рода, как капор

а вот оригинал, если кто забыл:

February 25, 2024

showing again

для начала – некоторые наши книжки в “Бабеле. Берлин“. следите за рекламой

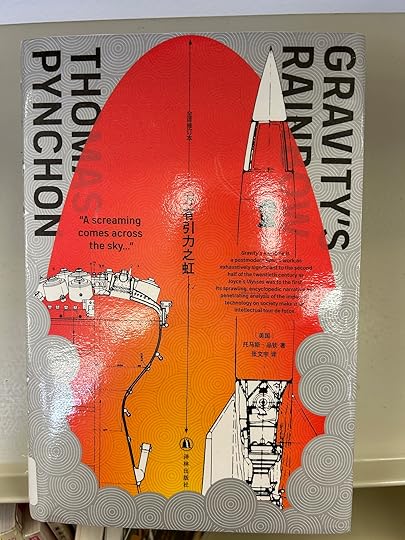

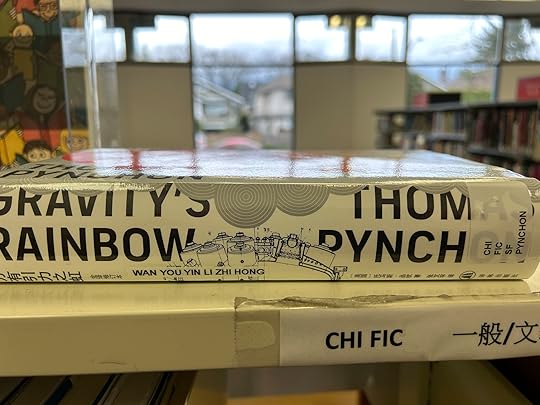

тут пополнение в Баре Тома Пинчона, но картинки нет, потому что нет книжки, а без книжки бухать неинтересно

бедное читательское сознание сражается с “Радугой тяготения” и блистательно проигрывает ей:

А вот когда сталкиваешься впервые с внутренней рифмой Пинчона, с целыми кусками сложно ритмически организованной рифмованной прозы, удивительно мелодичной, то эффект сродни культурному шоку. Это невероятно красиво, даже когда знаешь, что львиная доля смысла останется за пределами твоего понимания

зато теперь мы знаем цену заверениям Майи в любви к нашему труду над этой книгой – грош. ломаный. она читала “в оригинале” (и, как видим, мало что поняла)

ну и виды авторов

это не высокие отношения – это у них юношеская инсценировка была

ну и молодежь к деду тянется, а как же

вот новый клип самой, наверное, крутой Леничкиной протеже (ну, после МТ). тут интересна не столько даже сама песня, сколько клип, совершенно гениальный – и я не уверен, что его создатели имели это в виду, но попробуйте посмотреть его без звука: он не столько о “воображаемых друзьях”, сколько о разъехавшихся и умерших, об одиночестве без них, о свободе творческого пространства без границ – и о невозможности примирить эти два слоя в одной голове. жутко и очень грустно

February 24, 2024

Stephen Oliver – Merlin

Стивен Оливер

МЕРЛИН

«Еще увижу я в горах

лунный свет на снегу». Моя библиотека — память.

Сумерки и дали, мечта сквозь тучу рушится

навечно. Неизбывное разногласье поэтов —

всяк от любого вблизи различимо,

и всякий, кто о себе заявляет сам,

есть выражение глубокого сомненья, одинок

он — Мерлин из мифа преображающего.

Даже сквозь тень, листву переменчивую

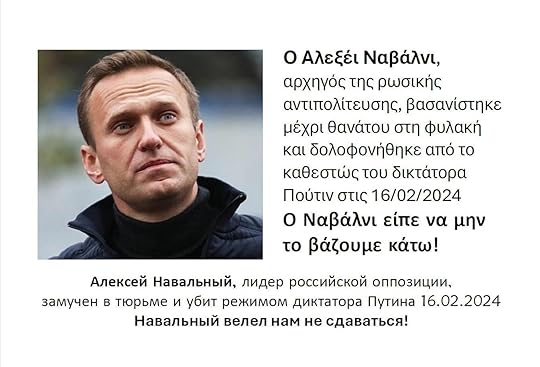

небо — синее, а я думаю о тебе, Алексей

Навальный, кто выше ворья из Кремля,

тебя убившего, человека честности

неодолимой. «Жизнь моя стоит столько же,

сколько и в смерти», — об этом ли думал ты

с последним ударом возносясь? Твои глаза,

кобальтово-синие, на тех, кто напал, взирают сверху.

20 февраля 2024 г.

February 23, 2024

more bad news today

Витька Пьяный мне только что сообщил: 18 февраля умер Эд Воропаев, “Главный” в старой и культовой магаданской команде “Доктор Тик”

more pics today

наши книжки доходят до читателя

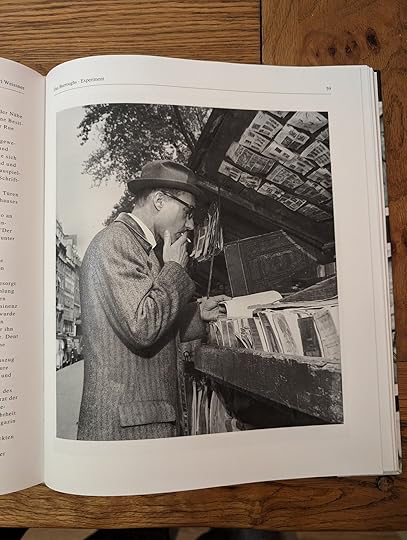

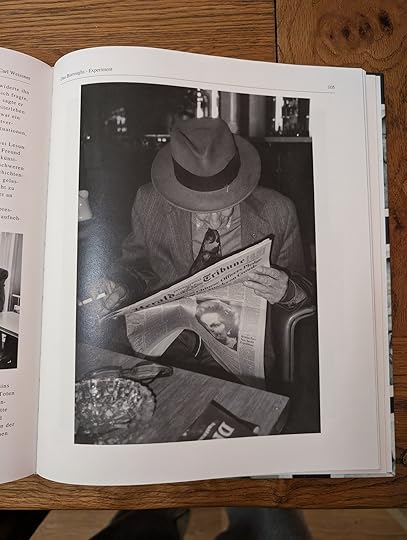

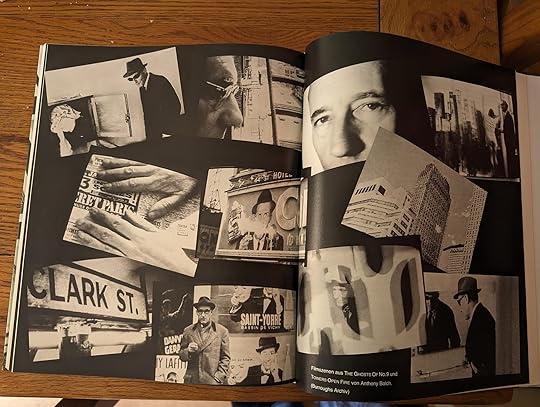

продолжаем вспомнинать Барроуза

а тут немного дурацкого юмора от наших читателей

идеальный книжный видеоблогер – теперь его не только не слышно, но и не видно

книжки бывают разные:

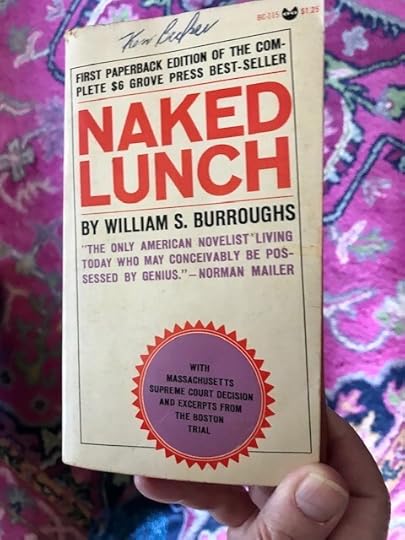

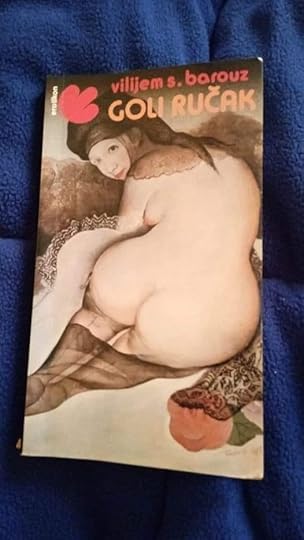

вот, например, сербское издание “Нагого обеда” – видимо, это портрет говорящей жопы:

February 22, 2024

just pics today

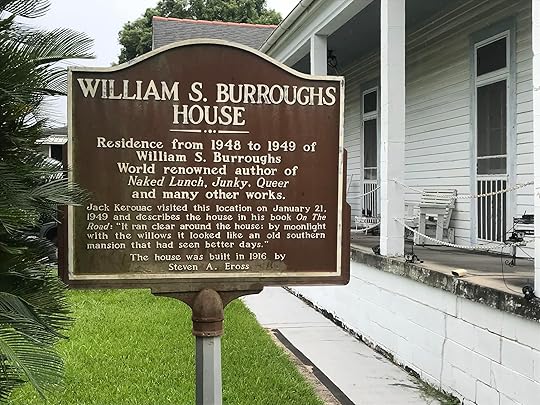

вот прекрасно-то – я не знал. возле дома Барроуза в Алжире на улице Вагнера (Нью-Орлинз), оказывается, установили табличку – это теперь мемориальная халупа. когда я там был в 1993-м, ничего подобного, конечно, не было, хотя район, судя по гуглоулицам, изменился мало. вот мой старый фотореп

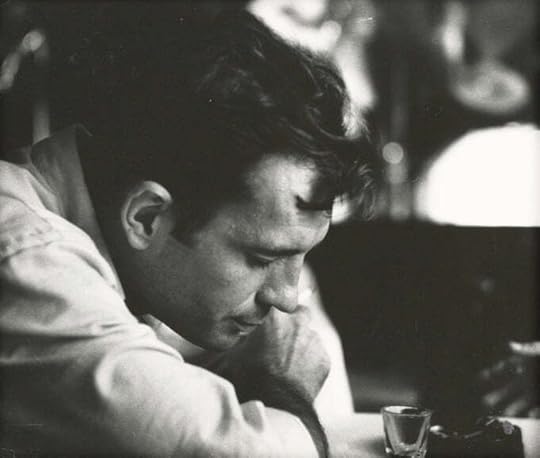

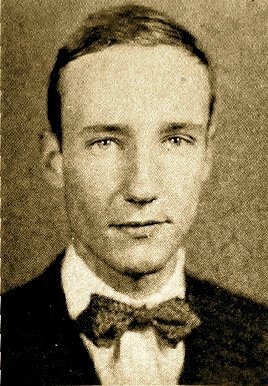

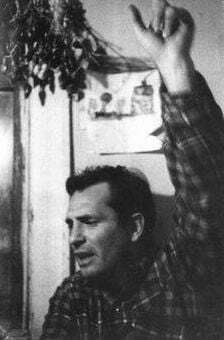

вид деда, когда он был чуть помоложе, чем в этом доме

виды котика

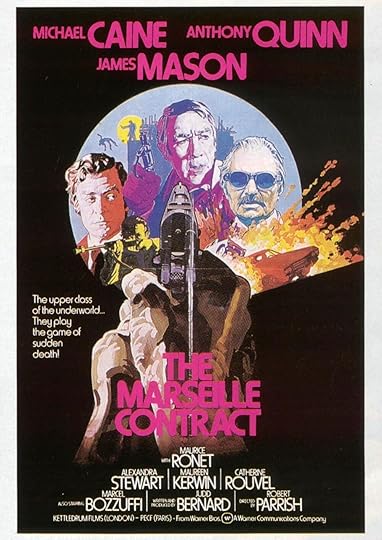

ну и прекрасная обложка вам полюбоваться

нет, немного юмора все-таки будет: русский надмозг о бит-поколении:

Стихотворение Евтушенко, текст которого звучит в песне, в оригинале называется «Битница» и рассказывает о представительнице так называемого «бит-поколения» — нонкомформистского, андеграундного молодежного движения 1940-х годов. Сам термин «битники» придумал в 1948 году писатель Джек Керуак. Движение начало формироваться в студенческих кругах Колумбийского университета, где Люсьен Карр познакомил Керуака, Гинзберга и Берроуза, которые впоследствии стали главными представителями «бит-поколения».

вот, если интересно, упоминаемый идиотский стишок Евтуха

February 21, 2024

showing stuff

вышла японская версия 11 номера ROAR

список Плюшевого все уже почитали, почитаем и мы. как я уже сказал вчера, совершенно не имеет значения, фейк это, хайп, вирусная деза или самонаведенная галлюцинация. она случилась, и теперь обретает плоть, авторов, противников и стороников. итак:

– Оскар Уайлд. Портрет Дориана Грея (переводил один из вариантов)

– Уильям Барроуз. Голый завтрак (предыдущая версия, переводил новую)

– Линор Горалик, Сергей Кузнецов. Нет (рядом стоял)

– Иэн Макъюэн. Невыносимая любовь (новая версия, редактировал старую)

– Харуки Мураками. Норвежский лес (редактировал)

– Луи де Берньер. Мандолина капитана Корелли (редактировал)

– Уильям Барроуз. Дикие мальчики (редактировал)

– Дженет Уинтерсон. Тайнопись плоти (редактировал)

– Джонатан Коу. Дом сна (редактировал)

это еще раз доказывает, что безмозглые существа читать как не умели, так и не умеют до сих пор. кстати, вот список 2009 года – он гораздо прицельнее и в нем гораздо меньше позиций. но некоторые присутствуют и там:

– Уильям Барроуз. Джанки. Гомосек (предыдущая версия первого, вторая версия второго, переводил новую первого и первую второго)

– Линор Горалик, Сергей Кузнецов. Нет (рядом стоял)

– Сергей Кузнецов. Семь лепестков (рядом стоял)

– Артуро Перес-Реверте. Королева Юга (редактировал)

т.е. раньше изымали за вещества, теперь – за практики. есть куда двигаться

между тем, нормальные люди читают Хоукса, и ничто им этого не запретит

котик с яйцами котиком

виды деда и некоторой молодежи

February 20, 2024

WSB through USB

доктора Бенуэя нам, конечно, сейчас очень не хватает

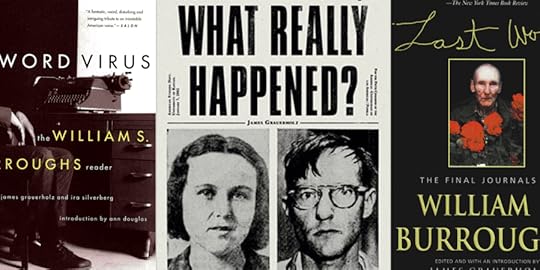

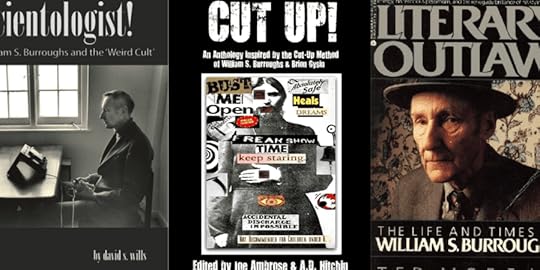

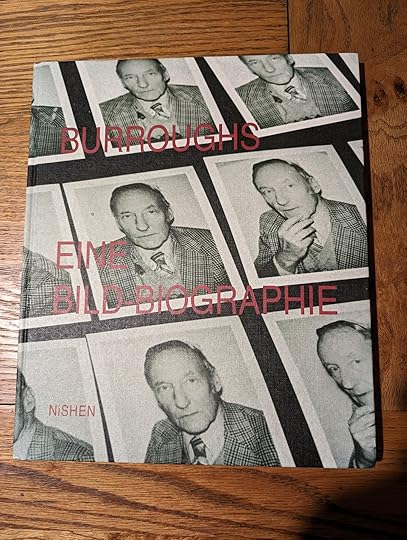

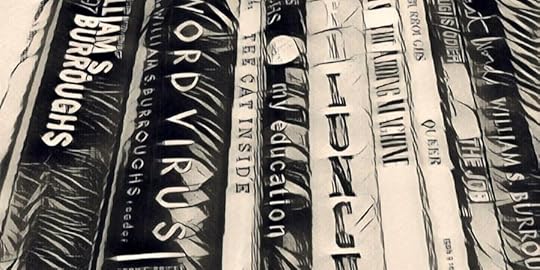

три новые книжки про Барроуза на полочку настоящему… ну, вы поняли

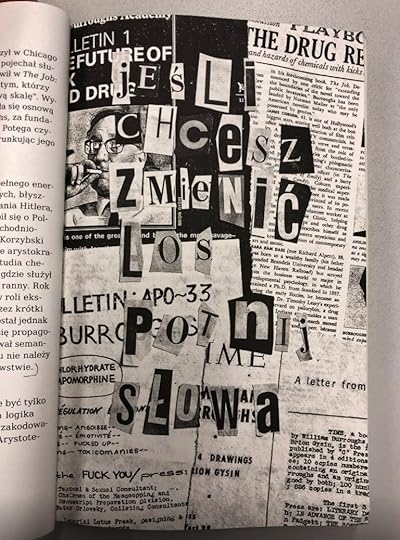

Котик Вася продолжает осваивать польские изыскания об УСБ

немного хуйни от хтонического гламура: “Мужчины без женщин” сэнсэя и “На дороге” Керуака в списке книг о мужчинах. это они 23 февраля так отмечают, хаха (там аннотации такие, что мама дорогая)

вот еще одна книжка, которую было б нефигово переиздать (но не на фабрике-кухне, пожалуйста)

[image error][image error]немного юмора наших читателей в стиле “эстетика ебеней“

…а тут преданный читатель продолжает выпутываться из пододеяльника “Радуги“

виды котика

сегодня песня, которая с годами только набирает актуальности и жуткой правды, терпите