Max Nemtsov's Blog, page 42

April 18, 2024

our brief respites

досуги наши резко вдруг сократились, поэтому только вот:

Вариант by Олег Стрижак

My rating: 3 of 5 stars

Начинается с довольно дурацкого объяснения Левенталя третьеклассникам, как читать роман. Но простим хотя бы потому, что стараниями Левенталя мы его читаем. Хотя, несмотря на свою похвальбу о тщательнейшей подготовке издания, они умудрились наляпать туда опечаток и не исправить их. Лучше б молчал, честное слово. Но существование предуведомления в “Мальчике”, насколько я помню, оправдать было гораздо труднее, оно там совсем глупое. Сам жанр “истерического реализма” (а тут он в чистейшем своем виде) не требует пояснений. Объяснить спекулятивную историю невозможно, ею можно только наслаждаться.

Делать вид, что авторское примечание “[об этом после]” (в разных формулировках) действительно имеет под собой какую-то основу, очень наивно. Теперь-то мы уже знаем, что никакого “после” уже не будет: что есть, то есть и никуда уже не денется. Россия застряла в своей дурной кровавой бесконечности даже без всяких сослагательных наклонений. Как никакого “завтра” не было у ВОСРа, что автор нам сообщает прямым текстом (и это понимали немецкие коммунисты, в частности). Тем актуальнее читать (с чуть сдвинутым прицелом после февраля 22 года, конечно) о войнах советов столетней давности, когда обреченная россия пыталась оттяпать себе лебенсраум у окружающих народов. Агония российской империи, как мы знаем, сильно затянулась ревампом в виде совка, и до сих пор не кончилась. И мы до сих пор видим, что война эта – такое же дикарство и варварство, как и 100 лет назад (а массу оболванить все так же легко): и цивилизованная Европа опять сдерживает вполсилы эту гнилостную массу россии.

Стоны Стрижака по сталину и нытье по т.н. “великой россии” и в других книжках неприятно резали слух, а тут на усугубленном фоне стенаний по Балтийскому флоту, с которых все начинается, и вовсе начинает казаться, что хорошо, что автор не дожил до нынешних безобразий, иначе разочаровываться в нем было б гораздо неприятнее. Но всю книжку, конечно, можно предварить эпиграфом: “Эх, какую Цусиму просрали…” Хотя там еще поди угадай, правда, стебется он или нет с этой его прекрасной завирально-конспирологической идеей, что “великую россию” на своем хребту вынесли сталин, объединившийся с царскими генералами против ленина, троцкого и прочего еврейского заговора, управляемого, конечно, английской разведкой. Англичан Стрижак ненавидит просто иррационально и махрово, они для него хуже германских нацистов, ему и Хитлер – “тов.”. (Украину же он презирает – вот и говори после этого о нынешней повесточке: да эта повесточка в паРаше всегда гноилась.) Правда, мысль о том, что его собственной страной в 21 веке будет несменяемо править чекистская вошь (т.е. ставленник тех же евреев, которые загубили доблестный Балтфлот и пытались отправить страну псу под хвост), он вряд ли подпускал в свои воспаленные фантазии. Но читать его мы уже научились с прищуром и присаливая: например, омерзительное слияние РПЦ и ГПУ он изображает как нечто благое и прогрессивное ради укрепления государства. В общем, он махров, но вполне потешен, как мог бы быть потешен Фоменко, если б был грамотен и умел писать.

Но вообще, конечно, если относиться к этому тексту как к чистой литературе, это – надстроенная вселенная Пинчона, что особенно подчеркивается лихорадочным полубредовым выбарматыванием стрижаковского варианта истории с этими раздражающими намеками курсивом, что на самом деле все было совсем не так (а как – не говорит, наверное, “дальше не придумали, импровизируем”). Начиная уже с рассуждений о руси и окраинцах – понятно, что все та же кольцевая сейчас, и, повторюсь, неизвестно еще, на какой станции автор сейчас бы влез в вагон. Не передать словами, до чего нелепо смотрятся сейчас все эти стоны по “великой империи” и некоторым ее “вождям”, можно ржать и тыкать пальцами.

Хотя предметный урок такого текста в том, что куда там виконианству – “нарратив” истории имеет гораздо меньше смысла, чем пресловутые спирали, и тут это показано наглядно. Кроме того, есть и несколько ценных замечаний, так что совсем уж списывать Стрижака со счетов не стоит: например, он утверждает, что в россии армия и госбезопасность открыто взяли политическую власть в 1973 году, когда Суслов ввел Андропова и Гречко в политбюро. При всей вроде бы бредовости заявления (как и с возвратом Сталина от марксизма к русской имперскости) гнилую цикличность российской истории эти тезисы отражают хорошо. Ну а гипотезы насчет того, что Мандельштам пострадал не за поэзию, а за эсерство, а “Слово о полку Игореве” – пародия и насмешка, а не славословие (пародией, кстати, он считает и “Государя” Макьявелли), – сами по себе вполне прекрасны и потешны. Заметим в скобках, что иронию СоПИ-то он видит, но вот “Скифов” Блока хавает по номиналу и называет “величественным стихотворением”. Так что тут тоже закон что дышло.

Хотя общее владение материалом все-таки сомнительно, например: в обмолвке про отравление Брежнева “на военно-воздушной базе под Владивостоком” в 1974м “после переговоров с Фордом”. Ни на какой базе Брежнев тогда не был, брехня это, переговоры шли на госдаче на Санаторной, а кондратий его хватил во время проезда по городу, мы все это видели. Тов. Горская, судя по всему, никогда не была женой Блюмкина перед тем, как его сдать, а уже год как была замужем за собственно Зарубиным (а Блюмкину ее просто подложили). Но не приврешь – считай, не жил. Самое потешное – какая-то фантастическая хуйня о происхождении псевдонима “Оруэлл”: “золотой источник”. Серьезно? Оруэлла, как и всех англичан, автор ненавидит люто, и это, конечно, очень смешно. Начинаешь подозревать в нем идиота.

Далее: Француа? Туссен-Лювертюр? Для того, кто педантично проставляет 2 т в слове “санкюлоты”, это непростительно. Вообще с Францией у него странно: он, например, считает, что в революционной Франции в ходу были копейки. “Чёрчилла” зато он, в общем, пишет правильно, только зачем-то с мягким знаком на конце. Впрочем, Джерома Хорси он обзывает совершенно неопределимым “Горсеем”, газету “Таймз” – “Теймс” (видимо, путая с Темзой), “Уэссекс” “Уссексом”, так что чего-то хорошего в этом смысле ожидать от автора нельзя. И с немцами у монокультурного странные отношения: там не только Гитлер ему “тов.”, но и “Бетговен” присутствует. “Книгу джунглей” Киплинга он называет “Джангли Бук”, и вообще с английским у него полный швах (его трактовка термина “холодная война” такова, что просто караул). В общем, поневоле задумаешься.

Но в целом, конечно, если отбросить экивоки и попытки оправдать автора, отталкиваясь от его предыдущей книжки, засунуть все это ферштейерство в жопу, следует сказать, что “Вариант” – никакой не шедевр постмодернизма, а махровая, посконная и ватная псевдоисторическая агитка и ебанина, которой до истинного истерического реализма – как до Китая раком. Это текст, склепанный по известному принципу: “я смонтирую все так быстро, что вы ничего не поймете”. На руку это только нынешнему крысиному режиму и его культуртрегерским подсиралам, ясное дело.

Хотя если б он, не становясь на антиленинскую сторону Сталина и Дзержинского, постарался (пусть сколь угодно истерично) вскрыть грызню совков (сталинские чистки верных ленинцев и вообще замену марксизма и ленинизма аппаратно-бюрократическим сталинизмом), этому “варианту” цена была б побольше. Но у нас перекос. Ленин и Троцкий губили “великую россию”, а Сталин и “царские генералы – спасали”. Правящий класс, возникший под-Ленина мы видим (большевицкий), а не менее отвратительный правящий класс под-Сталина – нет. Между тем он дожил до 21 века. Ну и оправдывать массовые чистки тем, что фракционные заговоры действительно существовали, самооговоры считать признательными показаниями, о пытках забыть вообще… для этого нужно и впрямь быть несгибаемым сталинцем. Бо’льшую хуйню придумать, конечно, можно и даже не очень трудно, но столько ее увлеченно поддерживать – для этого нужна поистине каменная жопа, железное сердце и бетонные мозги.

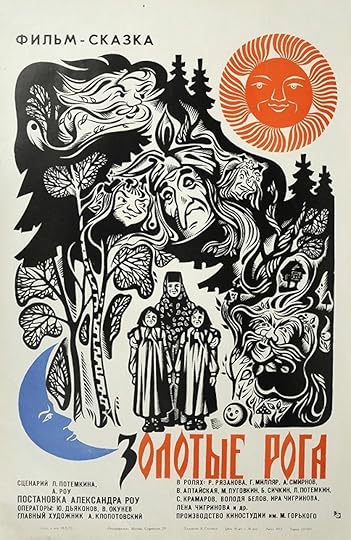

Имперский агитпроповский лубок про т.н. “великую русь”, которая сводится, понятно, только к Киеву, таинственному Мурому с его предместьем Карачарово да некой “восточной заставой”. Глухо упоминается Новгород. Актерская игра тут на уровне сельской самодеятельности, но лишнюю звезду дадим за спецэффекты, потыренные у Хэррихаузена, да изобретательное изображение 100-тысячных массовок (которых, понятно, не было). Смысловое наполнение – обычная расистская белиберда и великодержавное вранье с казахскими, узбекскими и киргизскими актерами, обезображенными гримом. Кто “играл” Соловья Разбойника и Идолище Поганое, выяснить не удалось, а это там самое интересное.

Псевдоисторическая хряпа (в каждой нацкультуре такие есть, конечно), но достойная и неторопливая – на сюжет примерно Сенкевича, а он драл у сэра Уолтера Скотта без зазрения совести. Достоинство же ее в том, что в очередной раз наглядно показывается зло христианства и особенно – организованных его форм. Последние 20 минут – собственно битва при Грюнвальде – вполне зрелищны, хоть по необходимости и импрессионистичны.

April 17, 2024

some work done

для начала сдали вчера в “Самокат” такую вот прелестную книжку – переводила Шаши, я приглядывал за порядком

вот Шаши о ней – и да, там картинки. у Шаши любимая вот эта сердитая птичка

а у меня, наверное, вот тут – спящий Кришна

это была первая часть наших трудовых радений. теперь вторая:

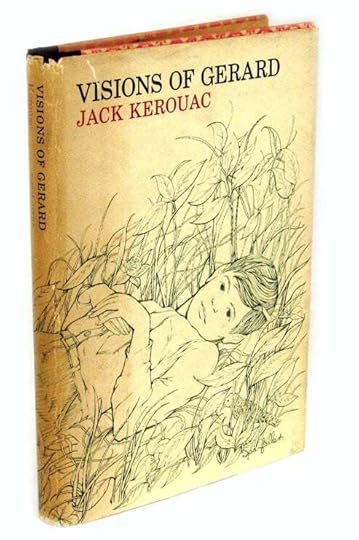

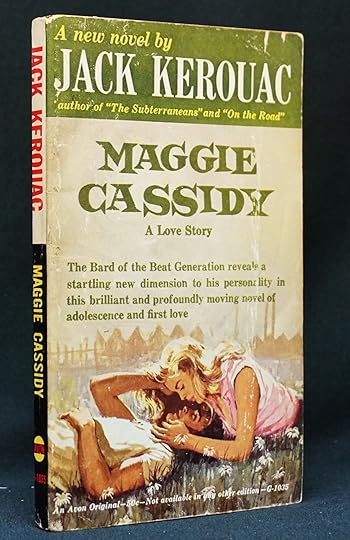

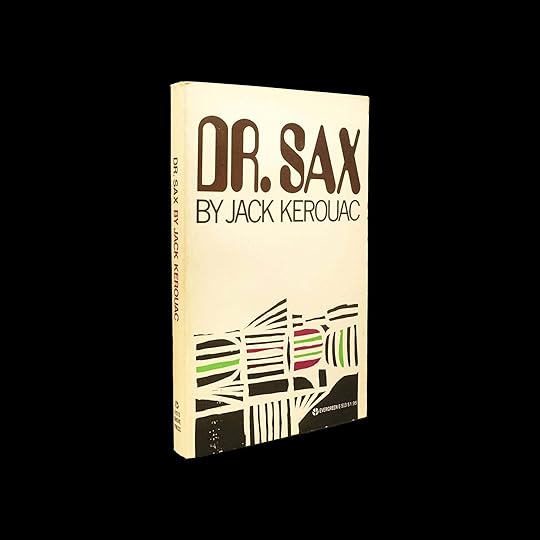

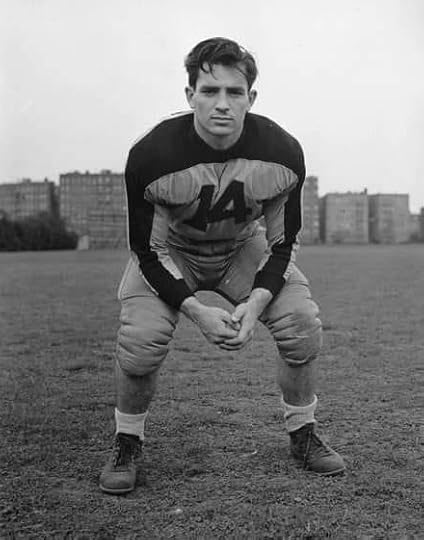

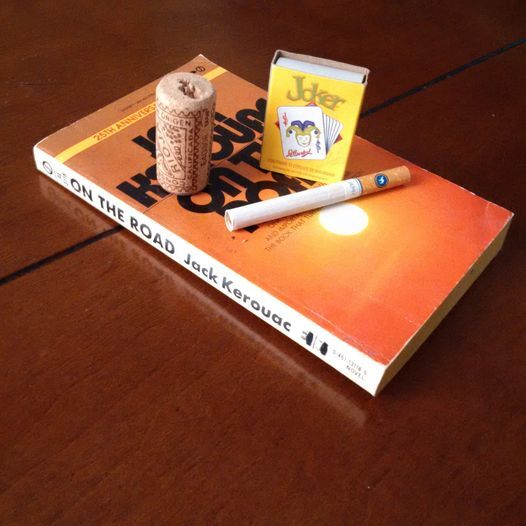

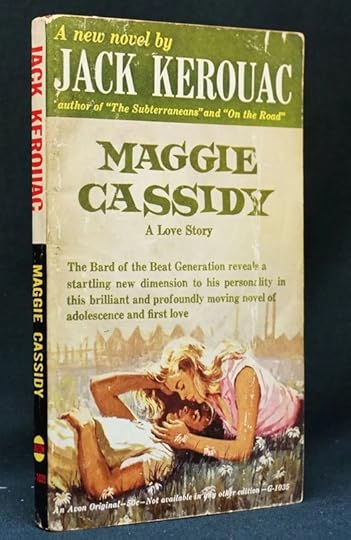

на прошлой неделе сдал на фабрику-кухню вот эти три романа Керуака. “Мэгги Кэссиди” и “Д-р Сакс” – для переиздания, а “Видения Жерара” в моей версии выйдет впервые – это то, что когда-то не вышло в “Азбуке”. к сожалению, теперь они скорее всего будут без картинок, но общая логика тома (а это будет омнибус) соблюдена – это то, что Керуак писал о своих детстве и юности в Лоуэлле. надеюсь, обложка тоже не подкачает. …а, да – справочного аппарата там тоже никакого, к сожалению, не будет, на фабрике-кухне считают, что вам это не нужно, поэтому в “Д-ре Саксе”, например, вы ничего, скорее всего, не поймете

April 16, 2024

more pics 4 u

коллеги считают, что это единственный фильм о Пинчоне. нет, но, несомненно, главный. пока

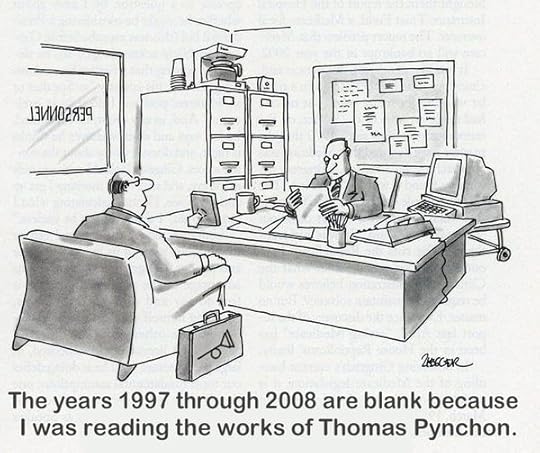

[image error]только не “в Пинчат” прием, а “в пинчата”

ладно, вот красивая обложка – давно не было

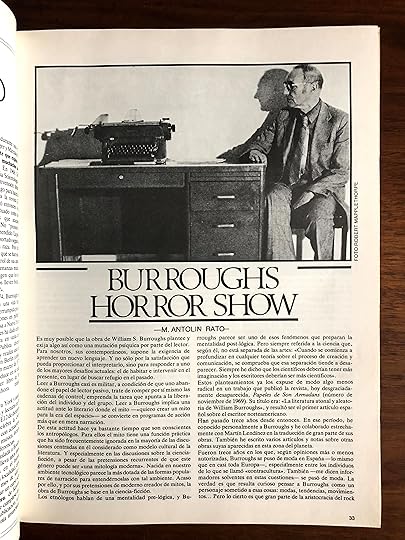

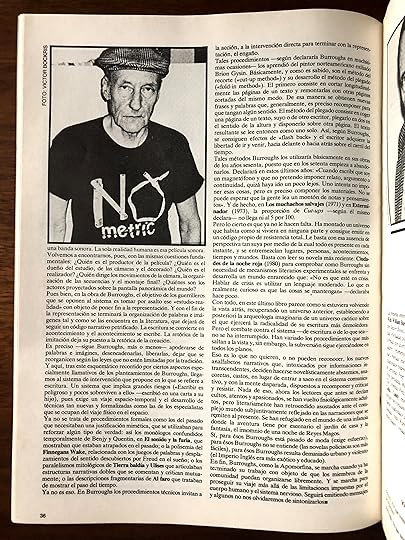

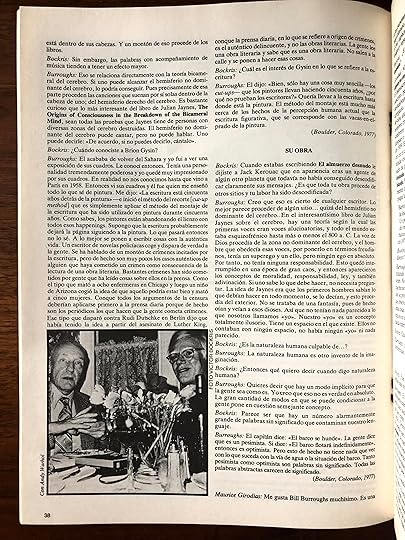

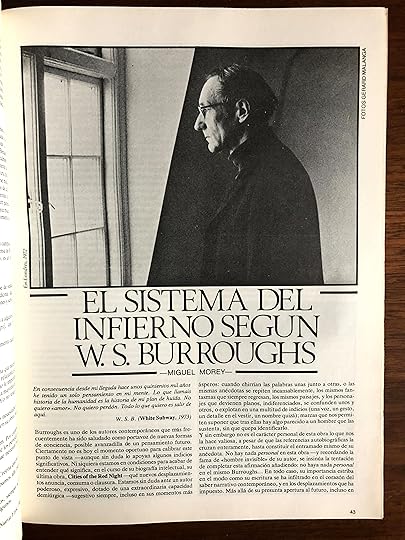

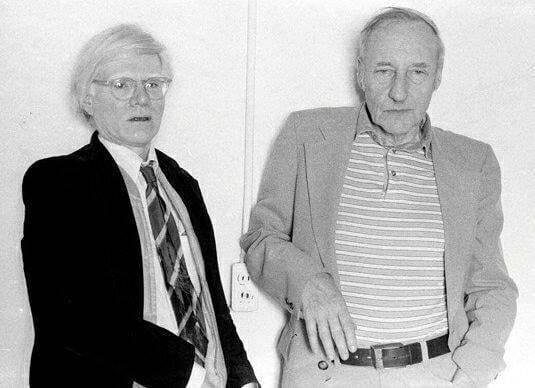

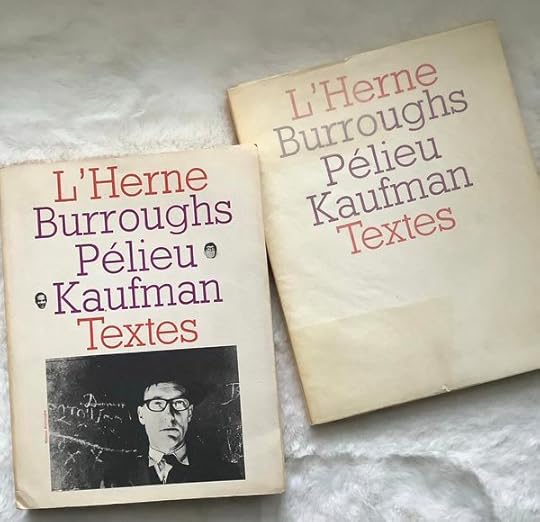

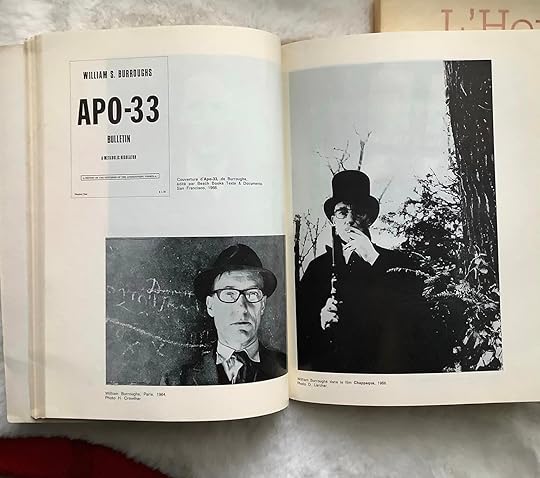

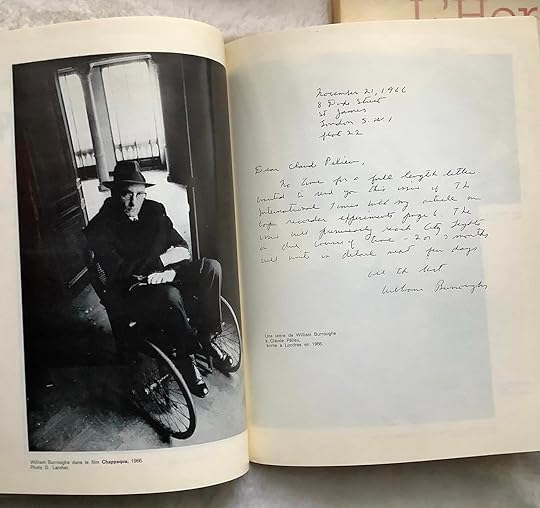

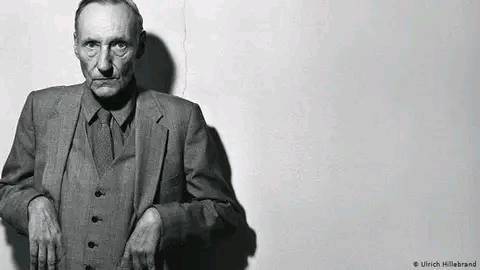

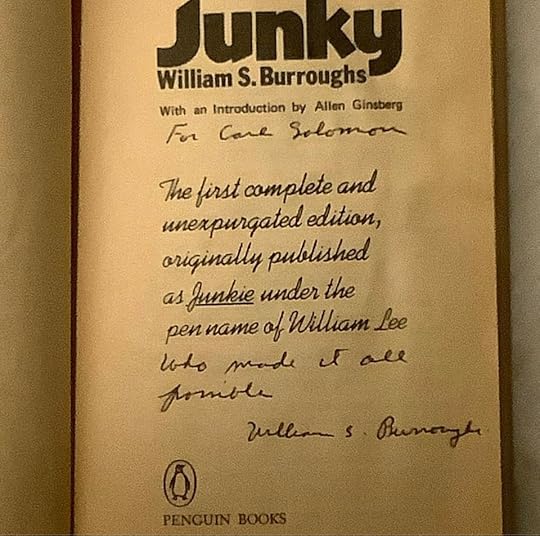

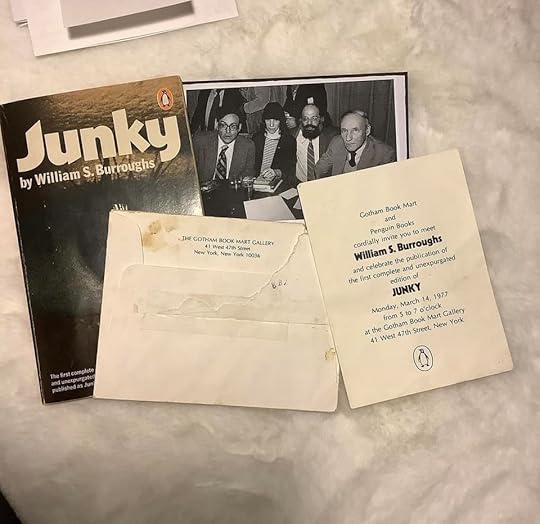

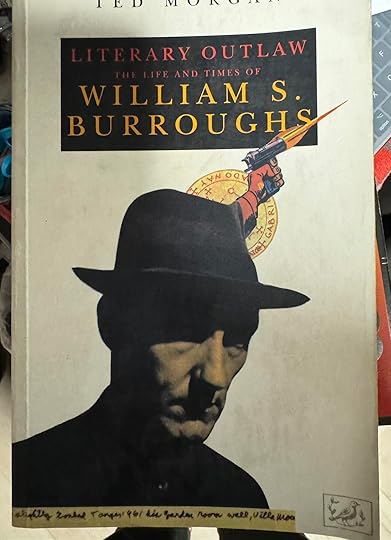

еще обложка – а под ней спецвыпуск о Барроузе:

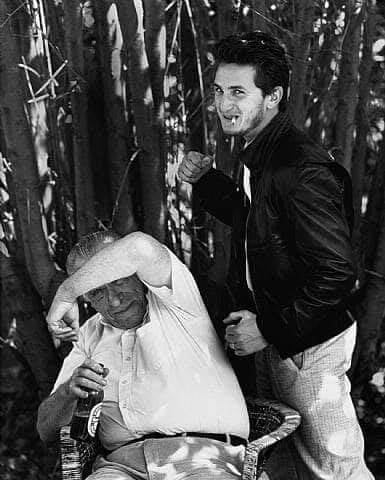

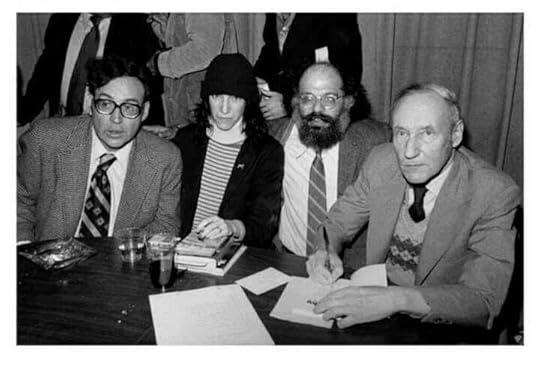

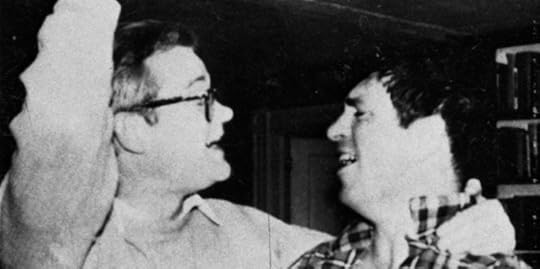

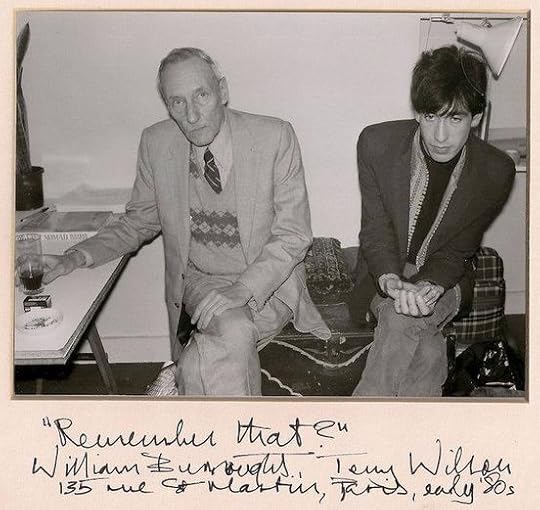

ну и вот дед с тянущейся к нему молодежью

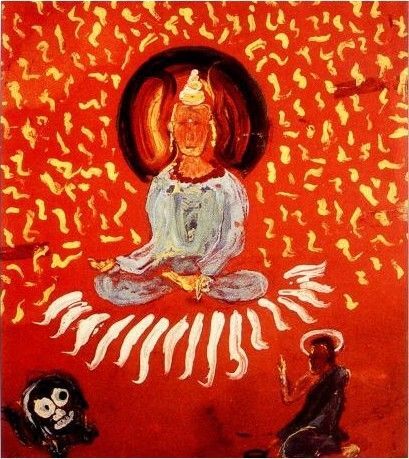

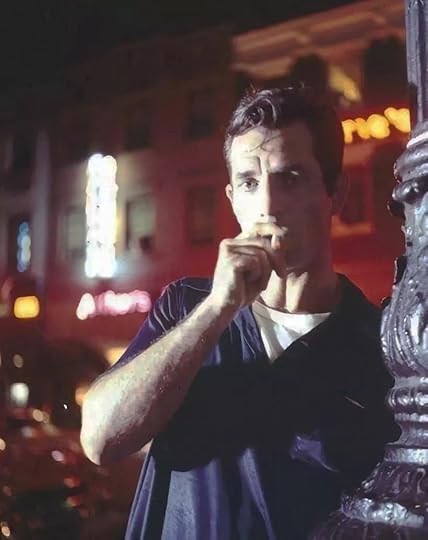

еще один (известный) портрет Будды в исполнении Керуака

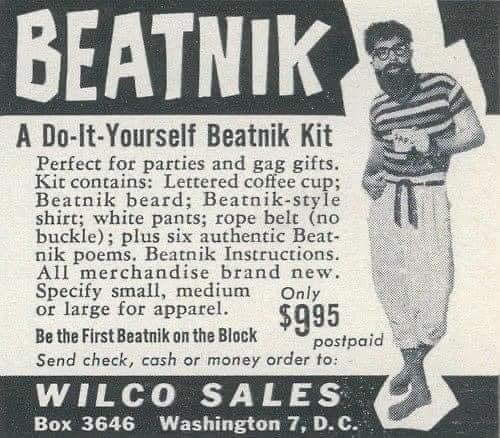

ну а это – комплект “Сделай сам”

еще одна песенка о круговороте добра в природе:

первая была эпохальная, вы ее и без меня наверняка помните:

April 15, 2024

some reviews and funny pics

“Опыты чтения” о “Божке на бис” Катлин Мёрри (что в романе “странного”, правда, я не понимаю)

а здесь какой-то совсем дремлющий разум пытался справиться с “Сигаретами” Мэтьюза. не удалось. ей, впрочем, и “Колобок” был бы сложноват

а это Керуак опять рисовал Будду

чуваки нагенерили картинок к “Нагому обеду”

дед с некоторой молодежью

еще один дед с молодежью

по страницам некоторых книжек

котик в Милане

April 12, 2024

more 2 add

повтор эфира с Элен Кардоной (тексты там по ссылке)

а это будет повтор эфира с Кики Петросино

а здесь деятель, который уже рассказывал нам о том, как *трудно* читать Пинчона, теперь рассказывает о том, как *трудно* его смотреть, тьху

в день космонавтиков в открытый космос вышел еще один знаток, считающий “Радугу тяготения” “зубодробительным романом“

другой дед, к которому всегда тянулась молодежь

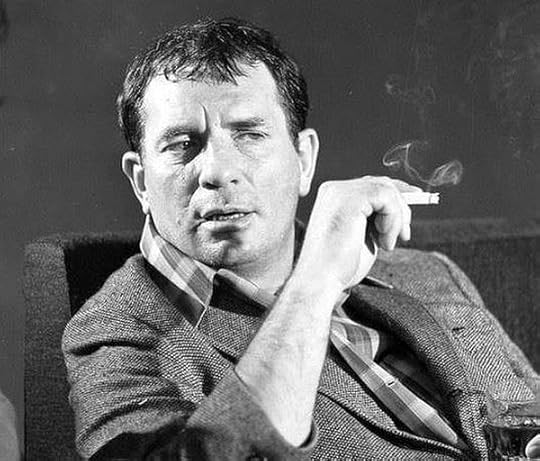

вид деда

котик с родителями (скоро будут новости, прикладная магия, кажется, сработала)

our cozmic pigz

прекрасное: пока “Охотник” Таны Френч готовится к печати, Игорь А. сгонял в Арднакелти и нафотал там картинок

полезное: Андрей Н. И. Петров пересказывает “Плюс” Макэлроя своими словами так, чтобы стало понятно даже русскому читателю. но штука в том, что после этого пересказа сам роман уже никто, конечно, читать не станет, знаем мы их

немного облог. а тут продолжение темы с сайентологическим глюкометром:

дед и молодежь, к нему тянущаяся

продолжение темы письменных столов (см. вчера)

ладно, вот вам еще котик

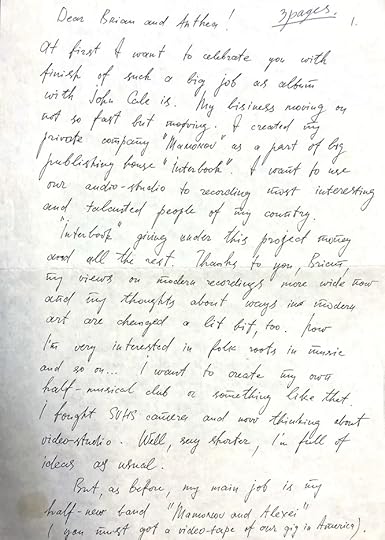

в погоне за перепродажей себя некоторые пойдут на всё, но уж лучше б Кушнир не публиковал безграмотных писем Мамонова. а то некоторые могут их прочесть

April 10, 2024

back to pics

продается славянский шкаф стол, за которым Маккарти писал “Саттри“. аукцион был до 10 апреля. переводя этот роман, мы обошлись без такого стола – но раньше у меня примерно он же и был, и он не очень удобен. маленький

это Керуак рисовал Будду Гэри (по-моему, у него всё получилось)

а таковы предпочтения наших читателей:

а вот мнение рядового читателя о “Женщинах” Хэнка. читайте, чуваки, пока дают, скоро вам и такого нельзя будет – попомните мои слова

даже котики вот пригорюнились

один из лучших видов деда

еще один дед, к которому, как известно, тянулась молодежь

страничка настоящего юмора (а не наших читателей)

страничка настоящего ужаса: этот пухлый карапуз (справа) – не Хэрри Поттер, забывший очки, а новый образ Боба Дилана, чтобы его таким и запомнила нынешняяя молодешь

Жак Брель наших дней

something watched

Продолжаем изучать совецкие киносказки. Эту в детстве я, кажется, не видел, хотя вышел фильм, когда мне было 10 лет, так что мог и посмотреть. Последний фильм Роу снят уже совсем на отъебись, ничего нового в нем нет, и рассчитан он совсем на трехлеток. Примитивность в нем уже зашкаливает – все те же дрессированные озвученные звери и аналоговые спецэффекты. Георгий Милляр, опять переизобретший Бабу-Ягу так, словно она “уже 200 лет в климаксе”, как ему посоветовал какой-то гример для разнообразия, ситуацию уже не спасает. Этнические консервы в духе хора им. Пятницкого с самой идиотской строкой Михаила Ножкина о россии: “всегда веселая и чуть печальная”, – добавляют шлаковости. Единственный плюс – этот фильм подарил нам в язык реплику “Маленькая рыбка лучше большого таракана” (произносится кикиморой-кухаркой в исполнении Веры Алтайской). Ну и короткий танцевальный дивертисмент кровавых разбойников Бориса Сичкина и Савелия Крамарова (травести). В общем, мы всегда стараемся отыскать везде что-то хорошее.

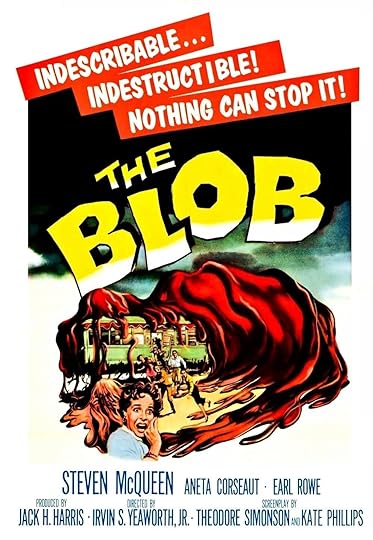

Глупее американской кинофантастики 50х годов – только совецкая кинофантастика, но первая “Плюха” побивает многие рекорды глупости. Одни 30летние актеры, деревянно изображающие подростков вдвое младше себя достойны Оскаров (морщинистый Стив Маккуин в особенности – тут вообще хорошо видно, что его актерская слава сильно преувеличена). Старшеклассница под 40, правда, хороша в своей возрастной категории. К положительным сторонам можно отнести создание того слащавого американского местечкового рая (где водится страшный калиновый конфитюр), который неоднократно пародировался и воссоздавался кем не, от Линча до Уидона. Но тут он показан всерьез. Плюха (которая у русских адаптаторов почему-то Капля) умеет только небыстро ползать и всасывать в себя людей.

Да, а смотрел я его для работы – нужны были обстоятельства произнесения последней фразы. Выяснилось, что автор наврал.

Вторую Плюху (1972 года) я не смотрел в силу совсем паскудного ея качества и недобываемости некоцанной версии (все, что мне попадались, – какое-то говно в смысле качества во всех смыслах). Зато ремейк через 30 лет гораздо активнее и смотрибельней, с приветами Стивену Кингу (потому что сценарий рисовал Дарабонт), хотя ничего нового к жанру “молодежного воплера” не добавляет. Плюха умеет теперь много новых гитик – она овладела наружным пищеварением, плюется кислотным желудочным соком, быстро плавает по канализации и вообще перемещается с реактивной скоростью, а также выпускает щупальца. В крохотной роли врача в горбольнице здесь чудесный Джек Нэнс, остальные ну так. Прочее занимательное можно прочесть в тривии.

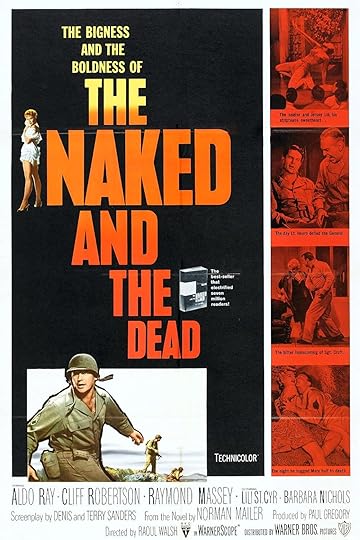

Один из тех великих романов, которым не повезло в переводе – ни на русский, ни на кино языки. Ру-перевод имени Воениздата мы трогать не станем (хотя про него всегда ходила шутка, что от романа в нем осталось только мертвое, а вот все нагое вычистили), а вот кино получилось спрямленное, как любые экранизации (ну и тоже без особой наготы, понятно, потому что это 1958 год, всего через 10 лет после выхода романа), хотя само по себе и вполне хорошее как двухчасовой этюд о власти. Только это от книги и осталось.

Как ни удивительно, эту аналоговую сказочку 80х я не смотрел, когда ее смотрели все на видеокассетах. Наверное, тогда б она произвела впечатление сильнее – например, как “Ива” (хотя до “Принцессы-невесты” ей, конечно, далеко). Она совершенно несамостоятельна и вторична, если не третична, хоть ее и Хьёртсберг написал (а может и поэтому), но на грим и декорации посмотреть, конечно, стоит. Хайлайт: когда принцесса Лили трансформируется в темную невесту, у нее мгновенно отрастают монобровь и декольте до пупа. Это кое-что нам сообщает об эстетических предпочтениях Князя Тьмы Тима Кёрри, конечно. Ну и представления Ридли Скотта о драматизме и показе характеров явно покоятся на крупных планах. В случае Тома Круза это не работает, но режиссер, видимо, этого еще не понимал, когда снимал кино.

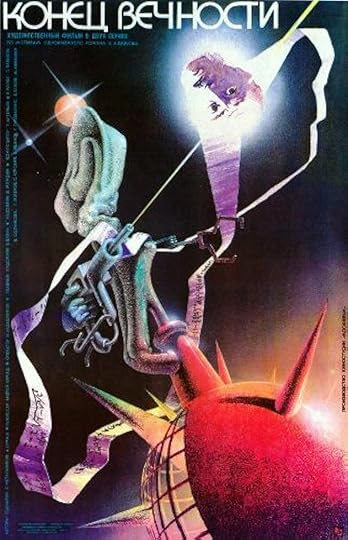

Я, конечно, Азимова давно не перечитывал, но не припоминаю, чтобы он писал такую невнятную хуергу, какая получилась у сынка советского кинобонзы. Все представления о вечности у съемочной группы сводятся к обилию стальных конструкций с заклепками (это непременное условие), мигающих огоньков и ламп дневного света, а также красных цифровых табло марки “Электроника” с совецких автостанций (и на всех мелькают какие-то бессмысленные цыфры!). Играть никто не умеет даже телеспектакль, а Жженов и Юрский разучились. Фемина из будущего больше всего смахивает на кооперативную советскую девушку, требующую подходцев. Там есть даже заслуженный карлик совецкого союза Федоров – ну уж он-то, будучи физиком по образованию, мог бы постыдиться в таком сниматься; мало того, у кина есть даже консультант проф. Капица. Что не помогло, в частности, последнему кадру: наш герой уходит вдаль по обочине шоссе навстречу грузовым фурам, хотя слева в метре от него, за газоном – отчетливо маркированная пешеходная дорожка.

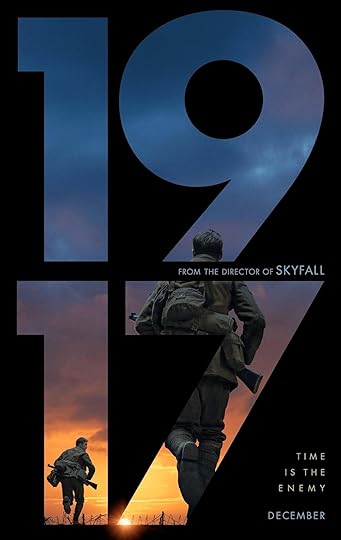

Человечное кино о бесчеловечной войне (при том, что война до некоторого предела была, в общем, “джентльменская”): такой “мертвец на Западном фронте без перемен”. Снято очень изобретательно, длинные планы имени Хичкока и Кубрика, тайные монтажные склейки, звезды экрана в самой глубине окопов. Очень рекомендую – достойное кино.

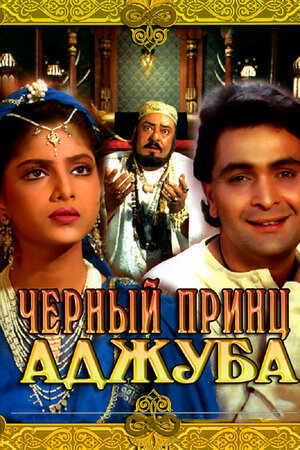

Решил вот вдохновиться перед индийским редакторским проектом. Заодно продолжаем знакомится и вспоминать советские киносказки (но уже шкрябаем по самому донышку). Это кино объединило в себе худшее, чего за всю историю добились как Болливуд, так и студия имени Кой-кого и совкино вообще. Халтура с пестнями и танццами. Только в индийский уцененный балаган за какие-то лютые кроры индийских денег неплохо вписываются грузинские актеры (им-то что – у них командировочные в капстране). Говорят, правда, совки потом перемонтировали оригинал и как-то иначе назвали, и кино стало чуть ли не на треть короче (кстати, на цитируемой афише они умудрились обойтись без главгероя). Я смотрел советскую версию и вот под этим названием: полная была бы совсем невыносима. Да, в крошечной роли тут снялся пан Гималайский, так что если станете зачем-то его смотреть, зрение вас не обманет, как не обмануло оно меня.

April 8, 2024

more memories

вот это важное – чуваки в Н-ске системно изучают самиздат. между тем, моя коллекция, переданная в библиотеку бывшего ДВГУ, все там же – на отметке оцифрованных 179 наименований из 400 с небольшим. на вопросы они не отвечают, думаю, с ней можно попрощаться – я сейчас не могу никак на них воздействовать. возможно, там все уже выбросили

ладно, хоть книжки читают: вот кто-то прочел “Искателя” Таны Френч

вот вам пара обложек

некоторые лучшие виды деда и некоторой молодежи

котик тогда и тогда

а теперь традиционная 13-я страница:

вот человек купил Керуака (Подземных и Жив) – и что он там обнаружил внутри? дохлую мышь? почти. какую-то мотивационную хероту. надеюсь, книжку ему заменят

а вот человек скорбит по Барту:

К сожалению, его главный роман “Козлоюноша Джайлс, или Пересмотренное новое расписание занятий” до сих пор не переведен на русский язык, который считается масштабной сатирой на окружающий мир.

как умеет, так и скорбит, можно сказать. но ведь по сути не поспоришь: русский язык действительно масштабная сатира на окружающий мир

очень независимое, но очень законопослушное издательство не постеснялось переклеить ссылку на интервью. что ж, право имеют. но интересно, конечно, другое: сразу пришли комментаторы, например:

Я благодарен немцеву лишь за то что читал РТ на английском к чему меня сподвиг очень плохой перевод на русский ставший ещё хуже практически сразу как я открыл английское издание. Так что конгрессы следует благодарить за то что они продвигают новых парней и не сотрудничают с мамонтами из позапрошлого.

просыпаюсь в шесть часов, все думаю – где же та молодая шпана, что сотрет нас с лица земли (тм). а тут и далеко ходить не надо – вот она, вот она… (и т. д.)

хорошо, раз мы о русроке тут, вот еще одна песня про тексты, которую я, кажется, когда-то показывал. но теперь с проходом лет она обрела некоторую гм философскую глубину

в том-то и беда многих ясноглазых идеалистов – они если не становятся охранителями и скрепоносцами, то превращаются в шапкозакидателей. выясняется, что петь-то на дне, конечно, можно, но боялась ты не зря. ну и другой урок – песенки стареют раньше людей. всего-то 6 лет прошло

April 7, 2024

meee-moriii-es

я знаю, вы этого ждали. начало истории с одним там жутко независимым, кошмарно передовым и до ужаса законопослушным издательством тут, продолжение тут. я тут вспомнил в ночи эту историю, так что чего материалу пропадать – поэтому вот вам текст интверьи в жанре монолога (вопросы я убрал, потому что на них, наверное, у них копирайт; диалог был бы, кстати, нормальным ходом: они у себя публикуют только свои безобидные вопросы, а я у себя – свои криминальные ответы; но они предпочли вообще заткнуть переводчику рот). с этого разговора прошло больше полугода, но в ситуации мало что изменилось, разве что мы закончили делать “Саттри” и сдали его, да и “Нова Экспресс” Барроуза вышел. а так это могло бы стать началом доброй дружбы, но вряд ли станет

[…]

Да вы, в общем, все сами за меня рассказали. Ну вот так и жили — весело, что там говорить. Комсомол я действительно бросил вместе с поступлением в университет (не сказать, что и раньше участвовал в его деятельности как-то очень осознанно, пусть и был секретарем комсомольской организации в школе, но такое в эпоху советского двоемыслия было вполне возможно — числиться «активистом», чтоб не особо приставали), хотя «на абитуре» у нас с приятелями возникла идиотская левацкая мысль записаться в стройотряд на каникулах после первого курса и заработать денег на автоматы для никарагуанских партизан. К счастью, из этой затеи ничего не вышло — к лету 1981 года все про это благополучно забыли и разъехались по домам. Но этой мыслью мы некоторое время забавлялись.

А расцвет всяческого андерграунда в родном городе случился немного погодя, уже под конец учебы (журнал же мы начали делать и того позже). Примерно с 1984 года начался рок-н-ролл: секция джазовой музыки клуба филофонистов плавно реорганизовалась в рок-клуб. Но за эти годы много всего бывало, включая участие в подвальной рок-группе «Театр» с неизвестной инкарнацией Джимми Пейджа Валерой Гудаевым (записей не осталось, конечно), и в театральной студии «Гамаюн». И диплом по текстам Роджера Уотерза тоже был — дичайший постмодернистский коллаж из цитат собственно Уотерза и К. У. Черненко, который тогда еще, по удачному стечению обстоятельств не совсем преставился, а выступил на каком-то пленуме с программной речью об идеологии. Парторг филфака Михаил Юрьевич Шинковский (ныне уже помер – надо ли говорить, что никакой благодарности к этому советскому чудовищу я не испытываю до сих пор) пришел на защиту меня валить, но с несокрушимой риторикой газеты «Правда» не справился и ничего не смог возразить даже на криминальную фразу Уотерза «Брежнев взял Афганистан» (из-за которой «Пинк Флойд» и попал в те безграмотные проскрипционные списки, над которыми все ржут до сих пор). Диплом мне засандалили с отличием. Он пригодился мне единственный раз — когда в Дальневосточном пароходстве, куда я сразу же после выпуска пошел работать, мне дали ошеломляющую надбавку к зарплате в 15 рублей «за знание иностранного языка».

В 1984 году все, правда, могло бы и закончиться из-за того самого доноса, но не закончилось, а только началось. Инструктор крайкома партии Алла Федоровна Дробот, которая на сборном концерте в морском училище, где среди прочих выступала школьная группа «Муми-Тролль», сочла нас фашистами и наркоманами, потом открыла во Владивостоке «салон нижнего белья», а потом тоже померла. А нас троих так и не выгнали из университета, да и живы все до сих пор. Что стало с группой «Муми-Тролль», я думаю, вы и так знаете. И все это время было, в общем, понятно, что в слова играть мне интереснее всего — еще в школе один старший товарищ своим примером показал мне, что песни, например, «Битлз» можно переводить на другой язык так, чтобы их тоже можно было спеть (он начал переводить «The Fool on the Hill», но не закончил, а попробовал это доделать я; потом я сделал одну песенку группы «Rainbow», по которой тогда страшно перся… так и втянулся). Ну вот любовь к широко понимаемому рок-н-роллу все и решила, а мысль делиться с друзьями книжками, которые они никогда при совке не смогут прочесть, возникла уже немножко потом.

[…]

Да, случилось так, что к середине 90-х во Владивостоке буквально стало не с кем поговорить — все разъехались. Друзья из ДВ отделения Академии наук, у которых в 80-х был такой полуподпольный театр, о котором вы упоминали выше, один за другим пососкакивали с исследовательских судов в Канаде (был такой экстремальный, но интересный способ эмиграции), журнал мы закрыли после 12-го номера (естественный срок жизни такого издания, конец цикла — многим редакторам стоило бы обращать на это внимание и свои издания тоже закрывать после 12-го номера), в рок-клуб пришли какие-то неинтересные, сильно пьющие дети… В общем, физический круг общения сузился — но тут же расширился за счет робкого проникновения в глобальную деревню (посредством дайал-апа).

Насчет «взломать» не знаю, но те времена, когда центральные издательства предпочитали не работать с иногородними переводчиками, потому что они, ну, не могут ходить физическими ногами в издательство и носить кипы машинописей с собой, я застал. Единственным исключением в конце 90-х было издательство «Фантом Пресс» — так оно и сейчас впереди многих. Между тем, как сразу стало ясно, люди сидят и переводят что-то для себя, в стол, для друзей, отнюдь не только в Москве и Ленинграде. Ну вот на основе «Лавки» я и попытался их не то чтобы объединить (это бы все равно никогда не получилось, переводчик — занятие одинокое), но сделать им некоторую коллективную витрину. Ну и отчасти повысить общественную заметность переводчика, хотя надо ли было это делать, — вопрос. Скажем так, в начавшей тогда развиваться «экономике внимания» без этого было невозможно (как не очень возможно и теперь). Удалось сделать другое — почти все крупные и заметные работы, опубликованные когда-то в «Лавке», были впоследствии доработаны и напечатаны: Буковски, Бротиган, Коэн, Бартелми, Вальзер, Фаринья, Керуак, Пёрсиг, Мураками, многие другие. «Закрытие гештальта» продолжалось до последних лет, когда мы в «Додо» доработали и издали два романа Расселла Хобана в переводе Валерия Вотрина. Есть надежда, что сейчас выйдут и некоторые старые переводы романов Барроуза.

[…]

Да не сказать, что я как-то влился в «литературный мир», — я же просто работал, с людьми встречался. Начал что-то делать для «Фантома» — они и были первыми, с кем мы наладили отношения, я им даже название серии придумал, и за одно слово они мне заплатили самый большой гонорар, который мне довелось получить в жизни (за такой объем текста в смысле). Потом познакомился с «Азбукой», «Независимой газетой» (издательство тогда еще не стало «Издательством Ольги Морозовой»), «Эксмо», еще с кем-то. В основном — с людьми, а не с институциями. Это и до сих пор мой основной принцип — я предпочитаю работать с людьми. Тогда, если помните, был к тому же золотой период «ОГИ» — это были прекрасные места для встреч. А кто «задавал тон» где-то — этого я не знаю, видимо, все прошло мимо меня. Ну и да, тогда я совершил акт профессионального самоубийства, в какой-то момент отказавшись работать переводчиком-говоруном (interpreter-ом) — кем, собственно работал много лет до этого. Просто взвесил, что лучше я сделаю несколько страниц хорошего романа, чем весь день буду бегать по городу с президентом компании «Хеннесси».

[…]

Не знаю насчет Хемингуэя, честно говоря, никогда не интересовался, но не удивлюсь, если так оно и есть. А адаптация Аксенова, насколько я помню, даже с точки зрения правил «советской школы» — слишком вольный пересказ. И я бы не стал обобщать — бывали случаи удивительно точных попаданий в дух и букву оригинала, хотя по большей части да — многие старые тексты было бы неплохо если не переделать, то хорошенько отредактировать: это их, возможно спасет для вечности (которой применительно к переводам все равно не существует).

Я до сих пор убежден, что из советских книг о переводе самой полезной была и остается «Слово живое и мертвое» Норы Галь — это книга, которая в свое время многое поставила на свои места у меня в начинавшей переводить голове. Это лучший свод подсказок того, как не надо поступать переводчику. К сожалению, не все примеры того, как что-то надо делать, у нее достаточно хороши, а некоторые так и вовсе скверны, так что все равно подходить некритически к этому тексту нельзя. Хорошая для своей ниши книга была у Ефима Эткинда — «Поэзия и перевод».

Ну и крайне полезно, конечно читать все, что написал Лоренс Венути — пожалуй, главный подвижник «остранняющего» подхода в переводе. Не уверен, что его работы существуют по-русски, и не знаю, преподают ли его переводчикам. Он, во всяком случае, гораздо полезнее библеиста Юджина Найды, чьи работы, как я знаю, преподают. Все остальное, конечно, для общего развития знать не повредит, но использовать это как руководство к действию (и уж тем паче теоретическую догму) я бы поостерегся. Кашкин и Чуковский, например, вообще просто счеты с политическими противниками сводили.

[…]

Это не школа перевода Кашкина «выиграла», а «социальный заказ» задавил. В полезной книжке Ольги Ахмановой о лингвостилистике где-то было прекрасное рассуждение о том, что «одомашнивающий» перевод нужен читателю в стране, которая боится окружающего мира и стремится схлопнуться, а потому искажает тексты иноязычных авторов в угоду привычному (что иллюстрируется старым переводческим анекдотом о том, что «советский читатель не знает, что такое бренди, поэтому графья у нас будут пить бражку»). И наоборот, читатели страны, открытой всему остальному миру, такого не боятся, они смело осваивают незнакомые понятия и стили, и тогда-то переводы востребованы «остранняющие». Я по необходимости упрощаю, но период схлопывания у страны не прекратился, как видим, до сих пор, поэтому такие бури негодования у «широкого читателя» и обслуживающего его «критика» вызывают любые повествовательные модусы, отличающиеся от привычных им «гомогенных плоских нарративов» (тм).

Буквализм же, как мы знаем, в том числе и по прекрасному исследованию Андрея Азова «Поверженные буквалисты», — понятие оболганное в соответствии с методами, принятыми советской «критикой» (действуют они и поныне). Начиная уже с того, что «максимально точный» перевод не равен «дословному» переводу — это диаметрально противоположные маркеры качества работы. Из-за ярлыков в ХХ веке у советских «переводоведов» разгорались нешуточные битвы, о которых сейчас без смеха невозможно читать (все эти «Тетради переводчика» и прочую макулатуру). Я не знаю, что происходит в этой области сейчас, — просто не слежу, но, если судить по доносящимся до меня отзвукам, там примерно то же самое, что и раньше. Кашкинские же переводы, насколько мне помнится, вполне укладывались в требования к тексту, выдвигавшиеся партией и правительством, а также коллективным Пролеткультом. «Реализм перевода» — это просто жупел, понятие, за которым, как мы видим, читая сейчас рассуждения Кашкина, ничего не стоит, кроме необходимости соответствовать идеологической догме. И с точки зрения истории перевода, это, конечно, удивительно причудливый выверт, который представляет сейчас только археологический интерес. Ну а что до «Улисса», скажу вам правду — ни один перевод его я не читал вот так, чтобы сесть и насквозь прочесть, оригинала мне всегда было достаточно. Но если возникала нужда найти в тексте какое-то место, цитируемое в тексте, с которым я работал, в переводе Сергея Сергеевича они отыскивались, как правило, с большей вероятностью в том виде, в каком требовались. Думаю, его версия романа еще очень долго будет лучшей из возможных, хотя в некоторых местах и к нему, что называется, «есть вопросы». Вместе с тем, так, чтоб вопросов не было совсем, и быть не может. Перевод все же — не алгебра, хотя порой может быть вполне точной наукой.

Ну, для нас с Шаши это было просто продолжение наших профессиональных усилий вообще — попробовать наконец издать то, что давно хотелось, а «регулярным» издателям (даже не особо «коммерческим») это было по разным причинам неинтересно. Для этого мы, собственно, и придумали «Додо Пресс» (https://dodopress.ru) — мы много тогда об этом всем рассказывали (https://dodopress.ru/gold/). «Фантом» согласился выступить соиздателем, мы потом еще с двумя или тремя издательствами сотрудничали, так или иначе продолжая и развивая программу «Скрытое золото». В силу происходящего сейчас в стране и мире вряд ли возможно продолжение серии — она же издавалась фактически на деньги наших читателей и подписчиков, а они не сказать что очень богатые люди. В существующих условиях пусть лучше поддерживают своими свободными средствами какую-нибудь хорошую гуманитарную или благотворительную миссию.

[…]

Это была оптимистичная оценка. В действительности, я думаю, их существенно меньше.

[…]

В «Радуге» (да и других романах Пинчона) сотни подобных или похожих решений, из них «Ленитроп» — даже, в общем, не самое изящное. «Пиратом Апереткиным», например, лично я горжусь гораздо больше. Когда мы приступали к работе, было ясно, что мы либо вскрывает этот пласт значений, либо нет. Мы тогда единогласно пришли к выводу, что это делать нужно. Каждое такое решение имело несколько вариантов, мы подолгу выбирали такой, в котором потерь было бы меньше. Ну и да, мы не оставляем надежды, что издатели все-таки закажут нам пояснительные тома к текстам Пинчона, в которых мы сможем сообщить все, что осталось за текстом (по нашим скромным тогдашним прикидкам, если не особо размахиваться, объем тома комментариев к «Радуге» составил бы примерно 30 авторских листов). Пока же этого не происходит, как вам наверняка известно, подвижники из нескольких проектов «коммунального» (ну, или «соборного») чтения, о необходимости которого мы говорили все эти годы, взялись делать нечто похожее на такой «гид» по романам Пинчона (https://pynchon.ru), где делятся своими версиями и толкованиями (некоторые вполне завиральны, но хорошо, что вообще есть). Так или иначе, все полезно, что поспособствует вхождению читателя в Пинчон-мир. Ну а случаи бессилия, конечно, бывают, когда выбираются какие-то неидеальные хроменькие варианты, хотя не помню, чтобы мне приходилось где-либо ставить сноску, встречающуюся в некоторых старых книгах: «В оригинале непереводимая игра слов». Редакторы же, с которыми я работаю, как правило — единомышленники, мои подходы к тем или иным переводческим решениям скорее разделяют, чем нет.

[…]

Ну, насчет «выдающести» и «неординарности» вы, конечно, загнули — я просто стараюсь по возможности хорошо делать свою работу, только и всего. Да, у меня, как правило, есть представления не только о том, как должен звучать тот или иной текст, но и как было бы правильнее его переводить (в диапазоне между остраннением и одомашниванием). Но такие представления есть у каждого переводчика, мне кажется, никакой особой доблести в этом нет. Естественно, для «4 3 2 1» Пола Остера была принята совсем не та стратегия, что для текстов Буковски, Керуака или Барроуза — очевидно же, хотя этого, кажется, никто не заметил. Ну и правильно, в общем: нитки из перевода торчать не должны.

[…]

Опять начну с конца — из, не знаю, двадцати, что ли, вариантов мы с редактором Шаши Мартыновой остановились пока на «Собратьях Случая» и «Беспокойстве» соответственно. Рассуждать же о романе до его появления на русском видится мне делом зряшным — не хочется навязывать читателю свое толкование. Я же переводчик, а не критик, от толкований текста — даже на микроуровне — всегда старался уходить, поелику возможно. Но вообще на вопрос «О чем этот роман?» очень давно идеально ответил мой старый друг и коллега, дальневосточный редактор, литературовед и художественный критик Александр Лобычев. Когда у него кто-то спросил, о чем роман Чарлза Буковски «Женщины», он усмехнулся и ответил: «О чем, о чем… Да о жизни». Так и тут.

Могу только сказать, что если кто-то начнет вдумываться в смысл центрального образа романа — «дня», «против» которого все это затевается, то ответ может очень не понравиться нашей прогрессорски настроенной либеральной передовой интеллигенции (в том, что он не понравится регрессивной, консервативной и реакционно-патриотической публике, я даже не сомневаюсь). Ну и да, как бы публике ни хотелось видеть в заголовке романа цитату из библии, ее там нет.

Но чтобы вам не было совсем обидно, что я-де вас «слил», могу поделиться издательской аннотацией, которую вроде бы сам автор и сочинил. Тут он нам все рассказывает прямо и безыскусно:

Охватывая период между Всемирной ярмаркой 1893 года в Чикаго и годами сразу после Первой мировой войны, роман этот перемещается между трудовыми конфликтами в Колорадо и Нью-Йорком на рубеже веков, заводит в Лондон и Гёттинген, Венецию и Вену, на Балканы, в Центральную Азию, в Сибирь с ее загадочным Тунгусским событием, в Мексику во время Революции, в послевоенный Париж, Голливуд эпохи немого кино и еще в пару мест, говоря строго, не нанесенных на карты вообще.

Всего через несколько лет грядет всемирное бедствие, пока же царят безудержная корпоративная алчность, липовая набожность, глупейшая безалаберность и недобрые намерения в высших кругах. Никаких отсылок к дню сегодняшнему в виду не имелось и не следует их искать.

Внушительный список действующих лиц включает в себя анархистов, воздухоплавателей, азартных игроков, корпоративных магнатов, нарколюбителей, невинных и растленных, математиков, безумных ученых, шаманов, ясновидящих и фокусников, шпионов, детективов, искательниц приключений и наемных стрелков. В ярких эпизодических ролях выступают Никола Тесла, Бела Лугоши и Брюзга Маркс.

Вся эта публика в основном старается просто жить своей жизнью, покуда вокруг них рушится эра определенности и начинается непредсказуемое будущее. Иногда им удается от жизни не отстать; порой эта жизнь за ними гонится.

Между тем автор вновь берется за свое. Персонажи бросают свои занятия ради того, чтобы спеть по большей части дурацкие песенки. Имеют место неведомые и диковинные половые наклонности. Говорят на невразумительных языках, причем не всегда идиоматично. Случаются случайности, противоречащие фактам. Может, это и не мир, каков он есть, но таким он был бы с мелкой поправкой-другой. Кое-кто полагает, что в этом одна из целей вымысла. Пусть же решает читатель, пусть читатель будет осторожен. Удачи.

[…]

Понятия не имею, что у них в планах. Хотелось бы, конечно, чтобы они были вообще, эти планы. Перевести же роман, конечно, можно, и лично у меня представление о том, как это делать, есть — но работа это не быстрая, а ситуация сейчас такова, когда ни в чем нельзя быть уверенным, и горизонт планирования стремится к нулевому. Странно было бы делать вид, будто с этой страной, ее титульной нацией, на чей язык мы переводим, и ее книжным рынком ничего не происходит. В общем, если закажут — тогда и поглядим.

[…]

Мы переехали полтора года назад по целому ряду причин, не только политических. И да, участие в издании, которое задумали наши старинные друзья и коллеги — Линор Горалик и другие — для нас очень важная часть того, что мы можем сделать как переводчики в ситуации тотального ужаса и абсурда: мы про это, впрочем, сказали еще в первом выпуске (https://roar-review.com/ROAR-58ff1e7b138249688cd0df96fcd18c42?p=e887cc96c961453ba3d0b55aaba59845&pm=c) и от этого намерения стараемся не отступать. Но вообще эти полтора года оказались удивительно щедры на поэзию — в переводах на русский, так и с русского. Помимо книжек, лично я еще участвую в виртуальном проекте «Meet a Poet», который в это сложно время продолжает поддерживать Американский культурный центр, за что им громадное спасибо. Что же касается жизни, то она с одной стороны изменилась очень сильно, конечно, а с другой стороны почти не изменилась. Дом там, где рабочий стол и компьютер. Во «внутренней эмиграции» я был, считайте, с начала 1980-х годов, просто, как и у многих, 24 февраля 2022 года стало тем рубежом, когда «красную черту» стало невозможно игнорировать и делать вид, что мы живем в нормальной стране — или стране, которая стремится быть частью цивилизованного мира. Переводя на русский, мы работаем для той горстки «идеальных читателей», которые еще остались, — и уж, конечно, не участвуют в той кровавой вакханалии варварства, которая разворачивается в Украине. Пожалуй, половина этой горстки, кстати сказать, все равно тоже разъехалась по всему свету, так что «братья по разуму» у нас теперь есть везде. Переводя же на английский, мы надеемся показывать тем в мире, кому это интересно, что люди, говорящие и пишущие на русском языке, не равны «населению» или «народу». Они в первую очередь остаются мыслящими и чувствующими индивидуальностями.

[…]

Работа над романом движется и, в общем, только это и происходит. Я его перевожу и уже перевалил за середину, так что к зиме, есть надежда, черновой текст будет готов. Его судьба до того мига, когда Настик Грызунова предложила мне с ним поработать, мне не известна. Работая, я в окно не смотрю, это отвлекает, но когда все же поглядываю туда, я вижу прекрасный город-порт на сопках у моря, люди в нем живут в невысоких домах, которые из-за своей средиземноморской архитектуры напоминают многопалубные суда. Их-то я и вижу с балкона. Так что в каком-то смысле я вернулся на родину — в идеальный Владивосток «здорового человека», город, которого в действительности больше не существует.

ну и новости последних дней – про Лешу Вишню все уже, наверное, в курсе: ему шьют дело за песенки, которым 30-40 лет. человека с другим таким чувством сарказма в ру-музыке еще поискать, поэтому единственный вывод, который можно сделать: у доносчиков на него и его гонителей нет не только слуха, но и мозга. что, в общем, не удивительно, их никогда там и не было. но внимание тех из вас, кто еще почему-то не понял, хочу обратить на вот эту незаметную строчку: “опубликованных на странице музыканта в соцсети “Вконтакте””. т. е. с мозгом и у некоторых других какие-то явные нелады. они б еще пришли в приемную кремля и там что-нибудь спели. что не отменяет того, что такие законы в цивилизованном мире не имеют обратной силы, но кремлевские прокуроры о таком не слышали