Max Nemtsov's Blog, page 39

May 23, 2024

there’s always something

удивительное: Хэнк – попытка агиографии. ну уж какая есть. впрочем девушка с белым цветом и сладким вкусом на всех такие пишет

тут кое-что поинтереснее:

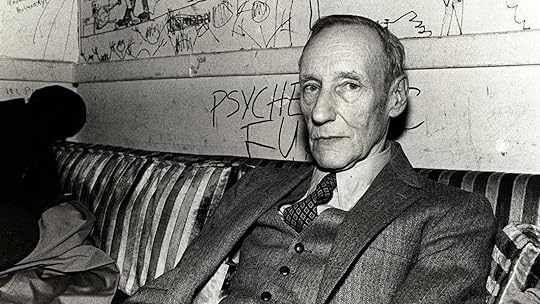

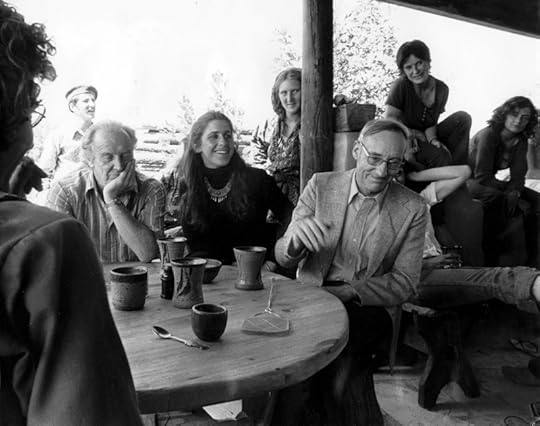

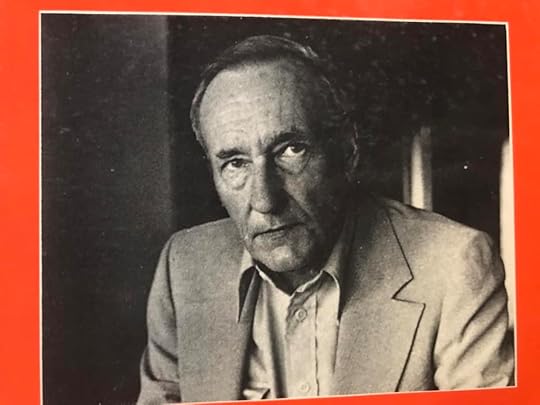

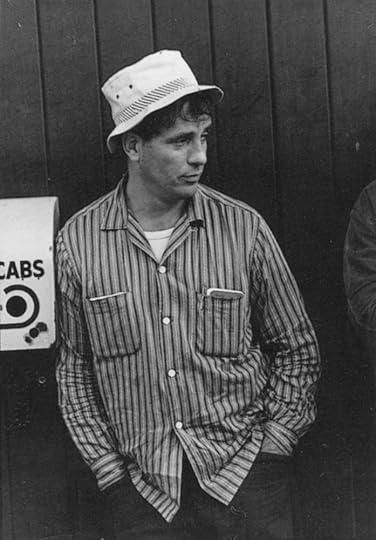

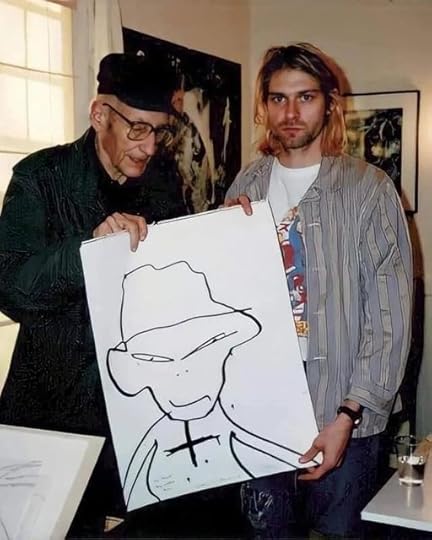

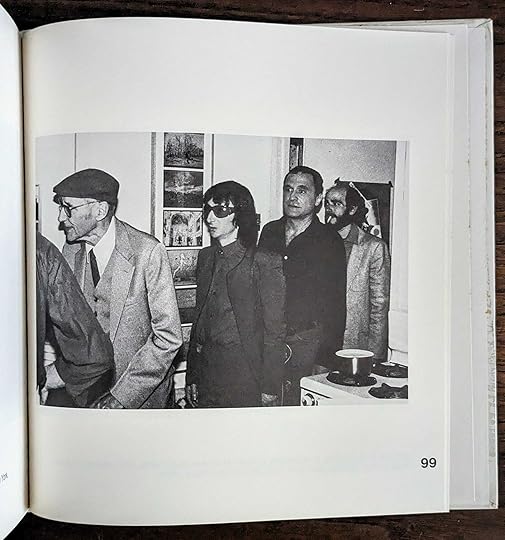

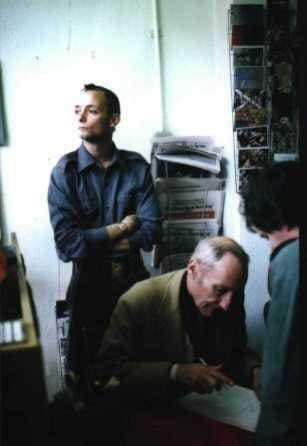

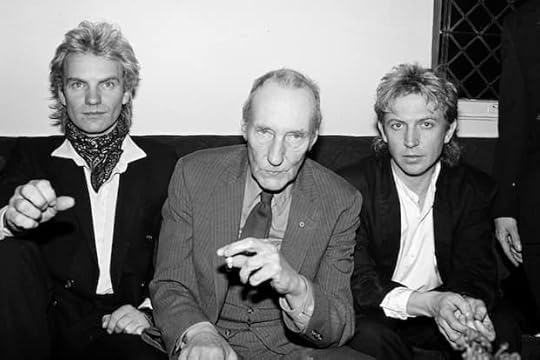

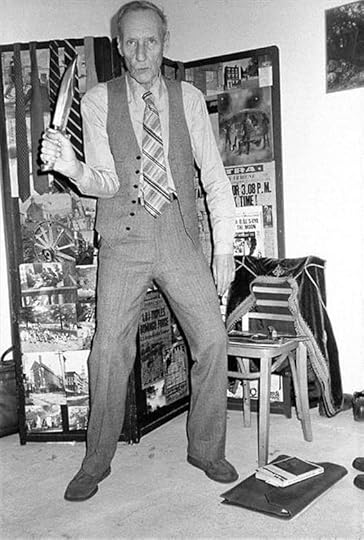

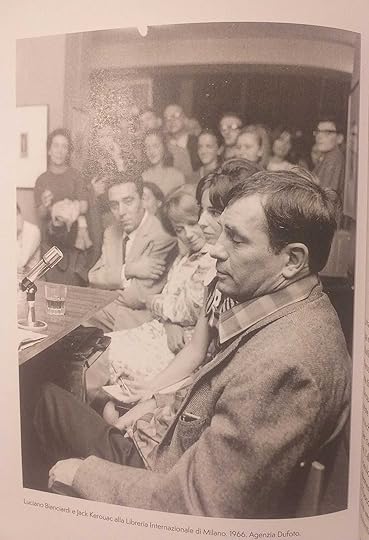

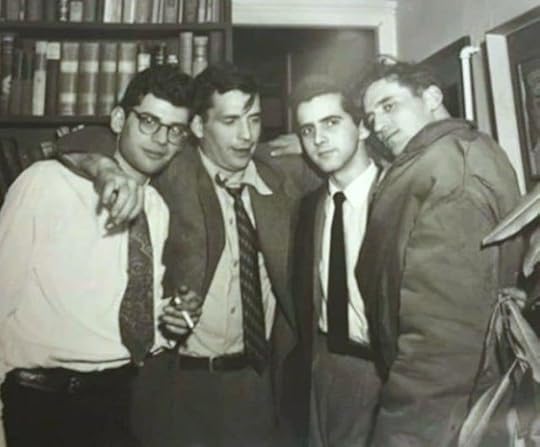

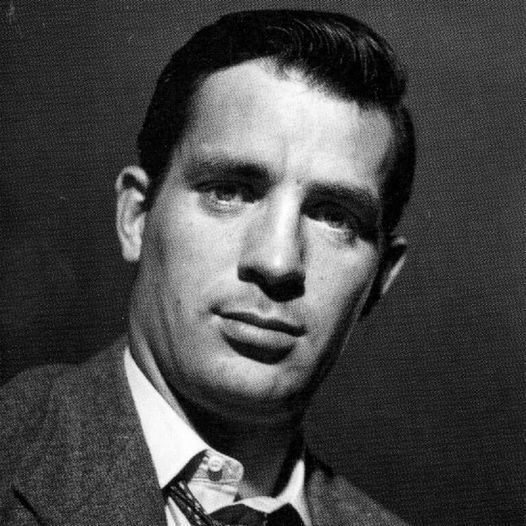

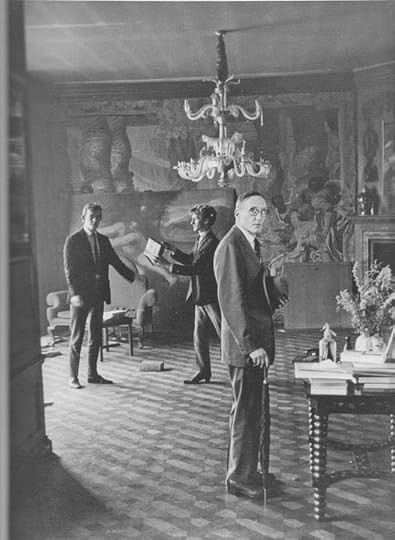

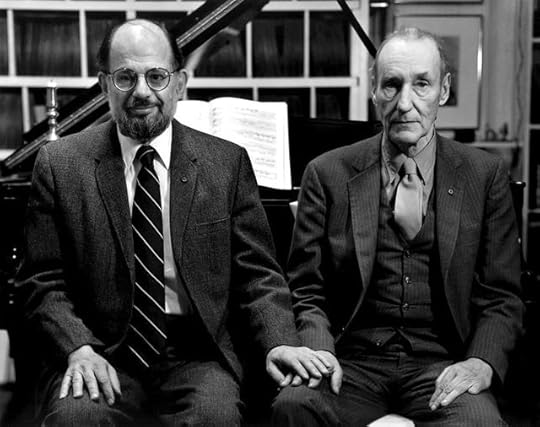

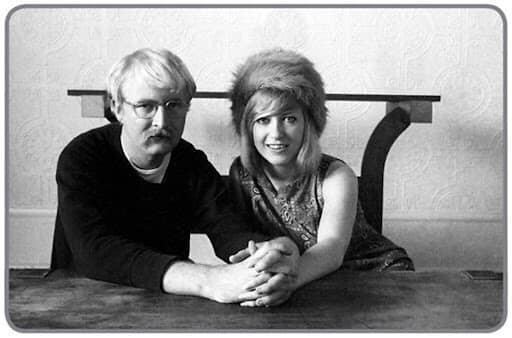

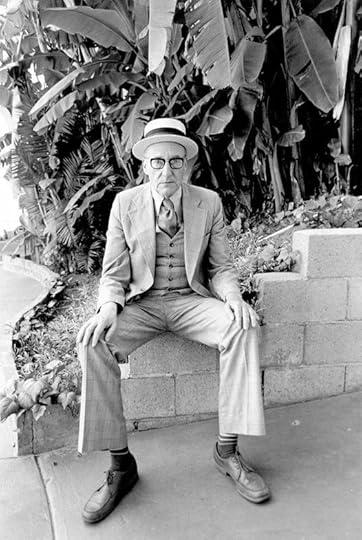

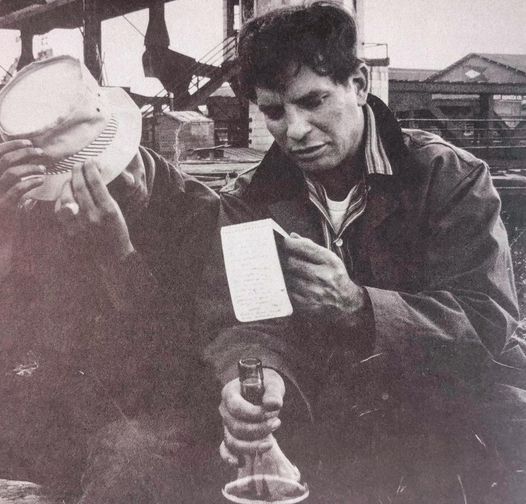

дед и молодежь, которая к нему всегда тянулась

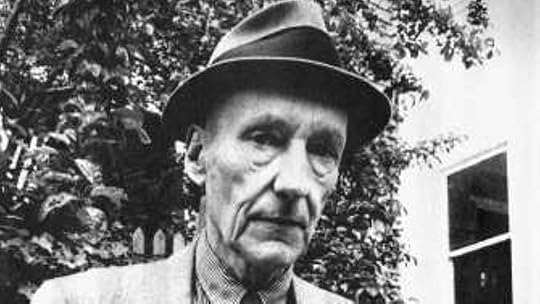

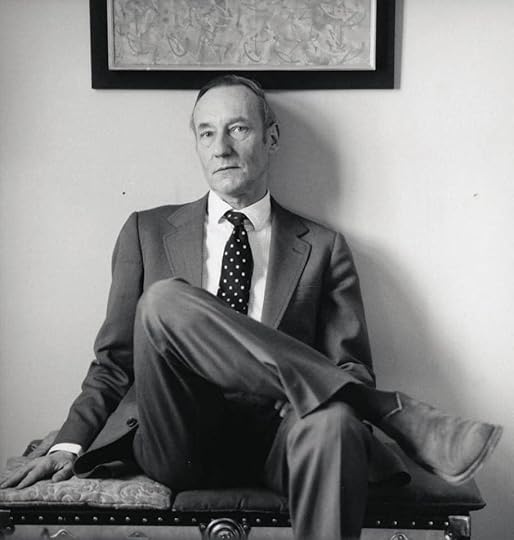

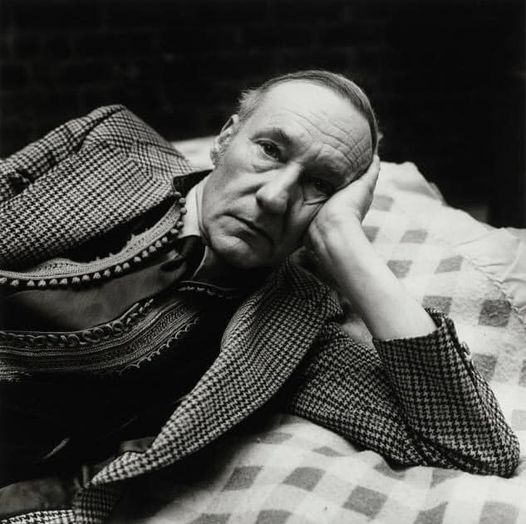

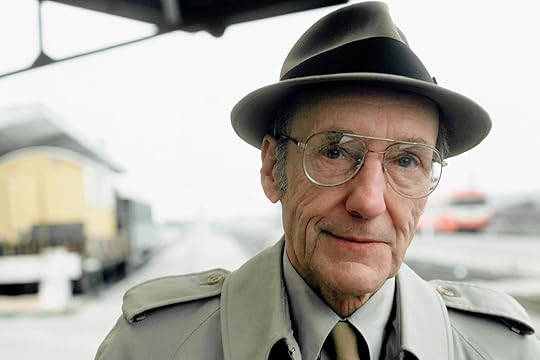

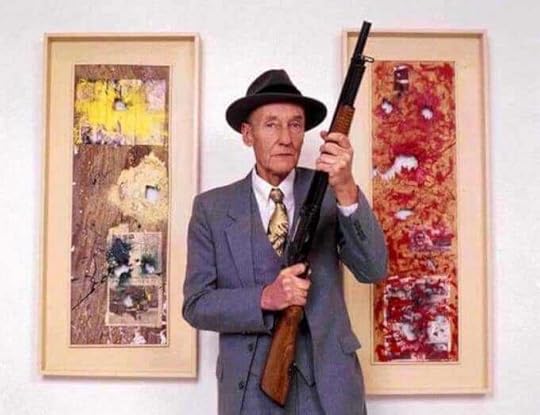

и просто дед

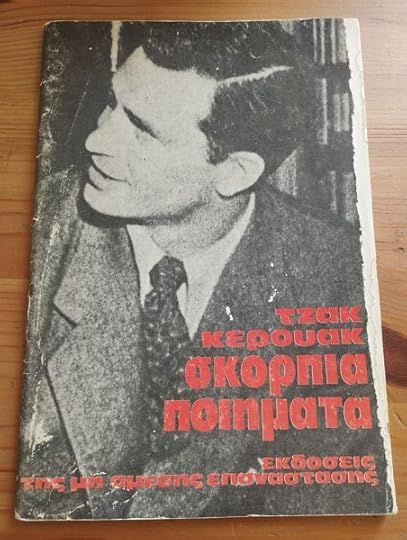

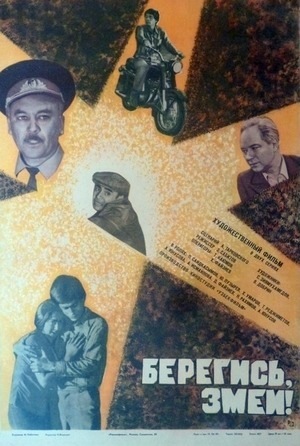

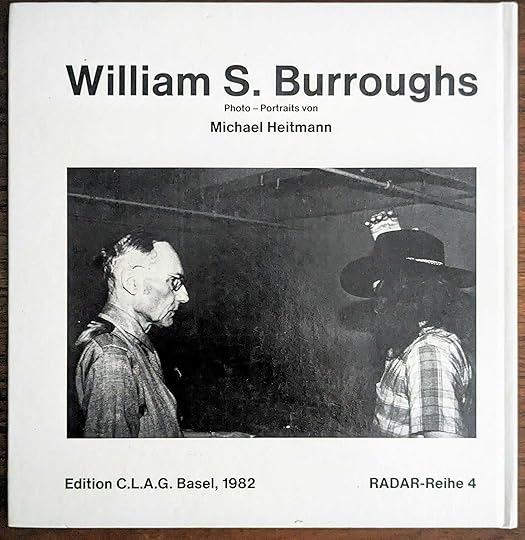

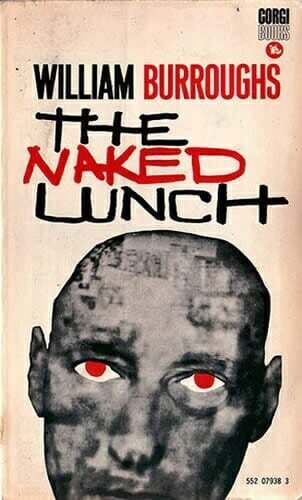

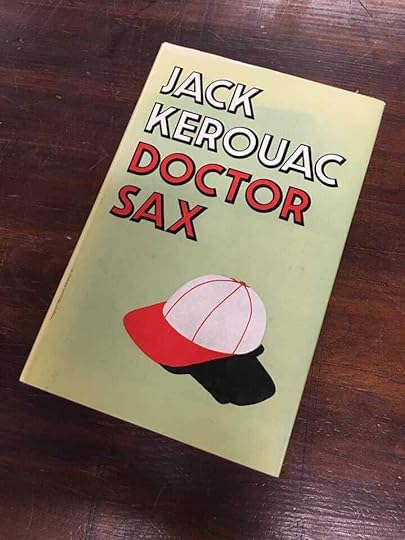

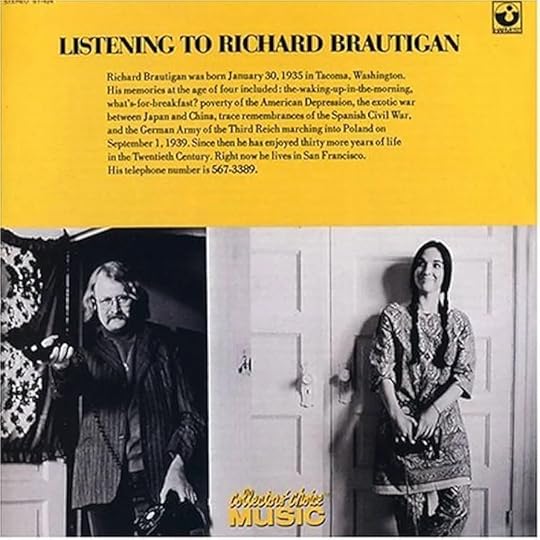

ну и обложечка

May 22, 2024

more of the same

еще один анонс “фантомов” на “Охотника“

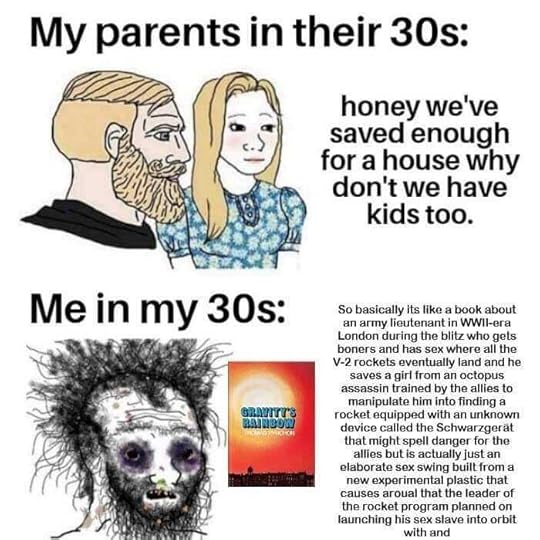

этот “всратый мемасик” недавно перевели на русский. ну хоть что-то вышло в свет

ну и вот смешное, а больше новостей у меня для вас что-то нет

вот разве что песенка

May 20, 2024

blam de lam

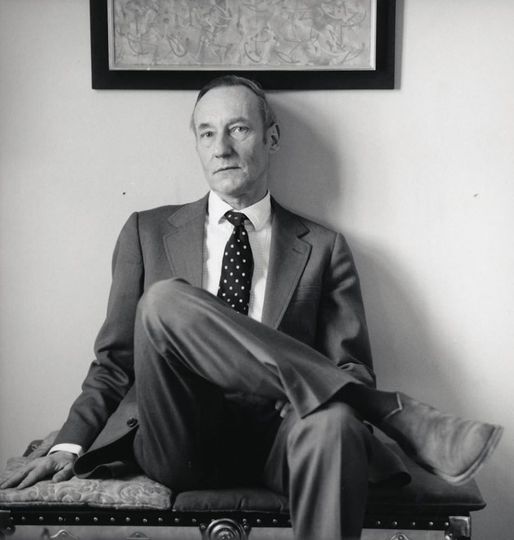

это Томас Макгуэйн. спорим, вы думали, он уже умер, но нет. он интервью дает

а тут смешное от “кинокритиков“:

Примерно тогда же в Корнеллском университете юный Томас Пинчон слушал лекции бежавшего из большевистской России Владимира Набокова —

образованность показать хочут, не иначе. писали б тогда сразу “по широкораспространенной легенде”

разборы ветерка в “Радуге”: туда и сюда

а тут еще смешное – Мнение Читателя:

[image error]

а вот прекрасное. жаль, не написали, кто метафрасис

сама икона стиля

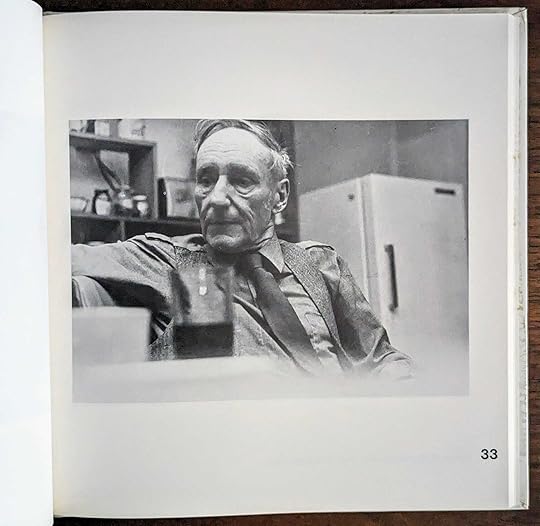

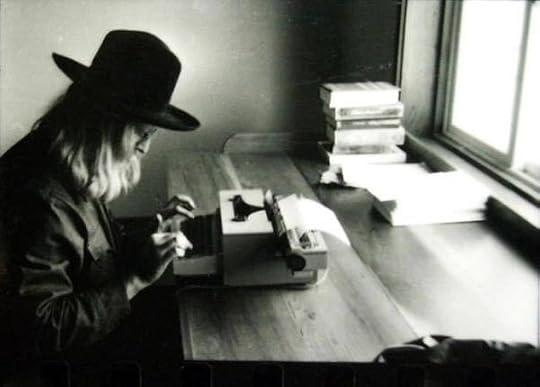

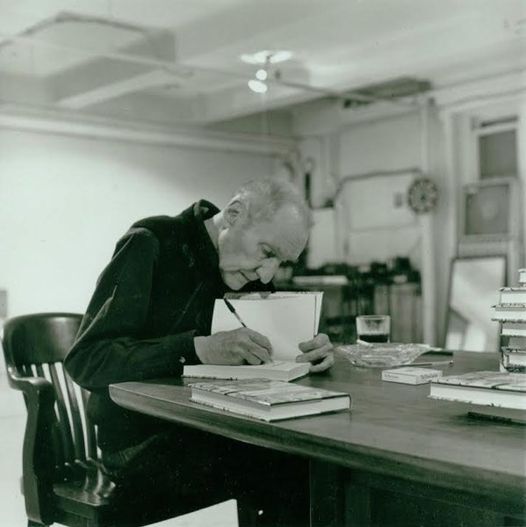

прекрасное повтори – гений за работой

дед и молодежь, которая всегда к нему тянулась

showing and telling

Dark Continent: Europe’s Twentieth Century by Mark Mazower

My rating: 5 of 5 stars

Самое время читать наконец социально-политическую историю Европы как “темного континента”: Мэзауэр доказывает, что фашизм для европейской цивилизации роднее, понятно, коммунизма, поэтому был не просто не случаен, а прямо-таки закономерен. На этом фоне книги, написанной в конце 90х годов прошлого века, становится понятно и как в этом веке фашизм мог возродиться в бывшей социалистической стране, которая тоже, как ни верти, часть Европы. Вернее он никуда, в общем не девался, а всегда был отрыжкой империализма. Настоящая же демократия, по мысли автора, как это ни парадоксально, наблюдалась только в начале века в национальных монархиях.

И любой отход от условной “либеральной демократии” неизбежно приводит к уничтожению конституции и фашизму, как его ни называй – тоталитарным строем, русской неомонархией, православным капитализмом или корпоративным государством. Это все рыла фашизма. Риторика и действия нынешнего кремлевского режима – настолько точная копия риторики и действий нацистов, разбиравшихся с наследием Веймарской республики, что даже смешно (эти упыри ничего своего придумать не в состоянии, включая мечты о Крыме как о “германской Ривьере”, до которой можно добраться по автобану… обмолвился, должно быть, российской, конечно): от религиозных скреп и “особого” национального мировоззрения и пути развития, до “фюрерпринципа” и постановки “дегенеративных” элементов не только вне общества, но и вне “закона”. Насаждение семейных ценностей и норм ГТО, поощрение рождаемости и демонизация альтернативной сексуальности – все это те кальварии фашизма, по которым неуклонно движется сейчас россия. Скоро они начнут принудительную стерилизацию, а затем и истребление умалишенных и недееспособных. Контрацепция станет уголовно наказуемой, а за аборты будут расстреливать. Другого логического исхода у этого идеологического элефантиаза, сопровождаемого флатуленцией, быть не может.

Неизбежность конца русского фашизма тоже становится ясна, будучи поставлена в контекст европейской истории ХХ века. Прежде, чем одолеть германский фашизм, либеральные демократии тоже сделали шаг назад на десяток лет. Но понятно и то, что фашистские режимы стабильны в смысле поодержки их т.н. “народом”: что в нацгермании, что в совроссии или нынешней кремлегадости. Т.е. сейчас нас ждут, конечно, темные времена, но они – чисто по исторической необходимости – довольно скоро закончатся, что несколько утешает. Но затем начнется послевоенье, и тут нам остается только интерполировать с поправками на нынешний ветер, но мало что хорошего будет и там, хотя обойдемся без спойлеров, все и так всё понимают.

Ошибка Мэзауэра при оценке совецких дел (которую, впрочем, многие совершают) в том, что и партию Ленина, и партию Сталина он называет “большевиками”: в то время как “сталинским соколам” следовало бы дать какое-то другое название (“стервятники”, что ли… трупоеды, в общем), потому что “большевиков” per se они успешно уничтожили. Потеря для истории невелика, конечно, но это были два разных биовида, как жабы и гадюки. У революции начало-то было, как в песне, а вот конца, сука, нет до сих пор.

…Да и список увлеченных фашизмом деятелей, конечно, впечатляет: от Чорана и Элиаде до Музиля и Уэллза (а вы Навальному простить заигрываний с национализмом никак не можете, ха).

…Ну а общим эпиграфом к книге могла бы, конечно стать песня Дольского “Прощай, ХХ век”, не будь она написана в свое время с ламерских позиций идеалиста-шестидесятника.

Хранить вечно by Lev Kopelev

My rating: 5 of 5 stars

Прекрасное и жуткое дополнение к истории Европы от Мэзауэра, фактически – набор иллюстраций. Путь развития автора типичен для стандартного “совецкого человека”: у Солженицына, к примеру, он был таким же, с той же мерой тошнотной совецкой имперскости. Но картины нечеловеческой тюремной и лагерной жизни в 40х едва ль не лучше выписаны, чем у Солжа.

Чудовищность “большой зоны” совка предстает и здесь с редкой наглядностью, и от нее невозможно отмахнуться, мол, ачётаковато, жили же и ничего… этой скотской “жизнью”. Карательная же машина совков и вовсе осталась той же самой до сих пор, когда с нее слетел весь цивилизационный флер. К тому же Копелев в этой своей “исповеди”, в отличие от Солжа, вскрывает мерзостную механику мышления “совецкого человека”, что и впрямь делает его текст редким по гуманистическому запалу свидетельством из первых рук.

Ну и зверство русского стада убийц и мародеров ровно то же самое: что в 1945м в Восточной Пруссии, что в 2022м в Украине. Не изменилось ни-че-го. Все та же неизбывная мерзость и совка, и его т.н. “армии”.

Но некоторые эпизоды такого “освобождения” Восточной Пруссии (взятие Грауденца, например или война блатных и сук в лагере) не только правдивы, но и кинематографичны: вот только снимать в нынешней россии это никто не будет и не сумеет. Тут нужен Сэм Мендес. А сам автор в этих военных приключениях просто выполняет свою работу переводчика и даже коллеги по ВУС, так что чтение это вполне родственное и особое (не то, чтоб я видел себя в таких обстоятельствах, но автор в них выглядит профессионально достойно).

Стоит особо отметить то мастерство, с которым Копелев передает отвратительные народные говорки всех своих персонажей, “простых совецких людей”: очень живые они все, хоть и давно мертвые. Настоящая библиотека речевых характеристик.

След Пинчона: весной 1947 года, когда автора загребли после оправдания повторно на “дожатие 58 статьи” (потому что сам дурак – бежать на Дальний Восток, подвергая оасности родных и близких, вовсе не нужно было, достаточно было не проситься опять в эту их ебаную компартию, но нет же – полез), в Бутырке он встретился с неким Куртом П., конструктором ракетных двигателей “Фау-2”.

А это к вопросу о том, зачем я это читаю: https://www.svoboda.org/a/ot-pobedy-d… – про постмодернизм она, конечно, несет какую-то хуйню, но в целом все верно, и чтение Копелева это только подтверждает.

Фильма декоративная – от слова декорации. Создатели явно вдохновлялись аналоговыми сеттингами “Волшебника Оз” и спецэффектами из “Мюнхаузена” фон Баки. Получилось у них вполне красиво с точки зрения дендрофекальной архитектуры и освещения, но актеры исполняют роли, как на подмостках сельского клуба, где эти декорации и строили. Мальчик, правда, хорошенький и вполне достоверный. Светило, правда, изображается большим воздушным шаром, как в центре Тбилиси.

На балу Сатаны банкете Змея исполняют музыку джасс, а признаком зла у цыганок служит, конечно, монобровь. Когда ожившие столы из козаков этот бал разгоняют, все его гости разбегаются по книгам – вернее, коробкам из-под Барби с пояснительными надписями “Бармалей”, “Снежная королева” и т.д. Это единственный прикольный постмодернистский ход во всем сюжете. А, и еще на банкете (это там натурально свадьба дочери тов. Полянского, самое оттяжное зрелище) пьют из бутылок с надписями, из которых я смог разобрать только “Валидол” и загадочную “Блекоту” (на сам. деле это просто белена по-укр., но название для коньячного напитка хорошее).

Из прочего примечательного – это первый украинский фильм на пленке “Кодак” и там снялась неузнаваемая Ада Роговцева.

Шедевр стиля, одно из лучших советских кин, и снял его, понятно, тот самый Бычков, чье “Достояние республики” тоже блистательно выдержало проверку временем. Гениальный саундтрек Каравайчука плюс та средневековая камерная условность, из которой потом проросли лучшие фильмы Захарова, хотя по звонкости и афористичности диалогов текст Габбе и Эрдмана Горину, конечно, уступает. Хотя и из него осталось: “Я не верю ни людям, ни ушам. Я верю только доносам, доносам, доносам!”

Актуальности своей кино не утратило и посейчас – посейчас особенно, когда вся страна натурально захвачена какими-то “медноголовыми”, а нормальные мастера ушли в лес и в городе остались одни партизаны.Все-таки пересмотр кина детства иногда (очень редко, правда) приносит удивительные плоды. Надо бы, наверное, Бычкова и остальное посмотреть.

Один из самых доступных фильмов Ринпоче, очень прямое высказывание о бардо. Бесценно.

Очень миленький пролог ко всему дальнейшему ёврю Линдзи Эндерсона, с неизменно прекрасным Артуром Лоу и неузнаваемым Энтони Хопкинзом, который поет Брехта на немецком, изображая культурного британского рабочего. Во всем прочем фильмец несет на себе неизбывные черты советской кинохроники, только тут это эээ, наверное, сарказм. (Нет, всю распавшуюся трилогию, от которой это часть, мне смотреть что-то не очень интересно)

Совецкая шпионская хряпа, но цветная и с гонками на северных оленях, а такое не всякий день увидишь. Глупостей в там столько, что перечисление займет больше времени, чем длится кино, но самое показательное – диалог якобы якутского охотника с внучкой своего боевого товарища, которая там тоже зачем-то оказывается. Дело происходит после второй мировой спецоперацыи. Она у него спрашивает:

– А вы с дедушкой, наверное, в Красной армии служили?

И он отвечает:

– Нет, Надюша, тогда это была Красная гвардия.

Тем самым сразу помещая и себя, и окружающих среди того люмпен-отребья, которое даже красные потом разогнали и истребили как подонков гораздо круче самих себя. Ну и опытный уголовник тут прекрасен. Тоже, наверное, в Красной гвардии служил.

Кино с Юлом Бриннером – отдельная дорогая моему сердцу категория, и не посмотренных осталось не так много, но еще есть. Вот эта хряпа интересна тем, что ее продюсировала ООН (таких хряп было 4), потому что актуальное кино о борьбе с наркотиками, а весь головокружительный звездятник в ней снимался, натурально, за доллар каждый. Наверняка им сделали предложение, от которого невозможно отказаться. Но вообще же приключения куска радиоактивного опия (не спрашивайте, так надо), хоть и сочинены Иэном Флемингом, писала их его левая пятка. Хотя кино вполне зрелищное до сих пор.

“Гаттаца” (потому что он цитозин, а не китозин) – одна из самых дурацких фантастик, что мне доводилось смотреть. Не удивительно, что я не помню, что там было, когда смотрел ее лет 30 назад. Ну, во-первых, конечно, евгеника. Во-вторых, в дистопианском будущем все идиоты, поскольку неспособны отличить Итана Хоука от Джуда Лоу. Им показывают фото одного, а они убеждены, что это другой. Даже Винсент с Энтоном похожи больше, чем Хоук с Лоу. В-третьих, где вы видели инсинераторы с кнопкой внутри камеры горения? В-четвертых, ясно, что на Титан человечество полетит в черных костюмах, белых рубашках и при галстуках. Ну и т. д.

Но самое прекрасное – это участие в фильме классика американской литературы и гей-иконы Гора Видала. Который больше всего напоминает там черного сперматозоида-десантника из известного кина Вуди Аллена. “А я-то, я что здесь делаю?” Загадка его участия тут решительно непостижима. (Впрочем, его неприятель Трумен Капоте тоже в очень странных ролях иногда снимался.)

Совецкая милицейская хряпа, которую не искупает ни экзотика среднеазиацкого поселка с прекрасным поэтичным названием Тахта-Курган (они б его еще Диван-Сараем назвали, ну), ни присутствие в титрах фамилии Тарковского, который не писал сценарий, ни тот факт, что на самом деле сценарий писал брат Стругаций (А) (гонорар, говорят, они поделили, но стоило ли вообще тогда так “зарабатывать”, если еще и деньги пополам; Тарковский, говорят, хоть полгонорара за фамилию и взял, но все равно был очень недоволен, потому что сценарий и в самом деле дрянь: детективы в клаустрофобных пространствах с ограниченным числом подозреваемых – не форте братьев фантастов, как мы знаем по “Отелю УПА”). Сюжетных дыр в этом кагбы детективе больше, чем в халате нищего дехканина. Кроме одной, понятно: моя милицыя меня бережет (сперва посадит, а потом стережет, знамо дело).

На что хорошее стоит обратить внимание: главная музыкальная тема Румиля Вильданова вполне хороша, он вообще, говорят, гений был. Главный отрицательный гад Хамза Умаров очень зрелищен, конечно (и подозрителен с первой же минуты на экране). Главный положительный гад… т.е. мент – московский актер Юрий Пузырев, для которого, собственно, сочинили пультовую совпестню “Надежда”, он и спел ее первым, хотя актер он в кадре всегда похмельный.

раз упомянули, пусть будет:

May 19, 2024

more fun each day

предзаказ “Охотника” в магазине “мск“

пополнение в Баре Тома Пинчона

не где-нибудь, а в “лаборатории фантастики” вдруг обнаружился отклик на роман Хенри Миллера “Под крышами Парижа”, охренеть. это для них фантастика, а как же

виды деда и некоторой молодежи, которая всегда к нему тянулась

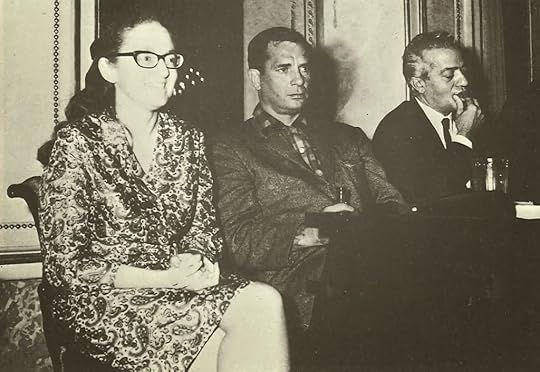

одна из самых неприятных обложек на “Нагой обед”

ну и котик

немного танцовальной музыки

May 17, 2024

some fun pics

виды деда и некоторой молодежи, которая всегда к нему тянулась

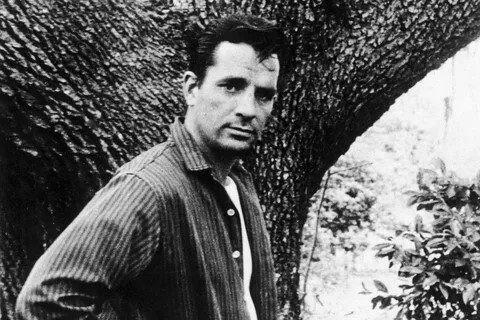

одна из самых дурацких обложек этого романа – можно подумать книжка о… влеээ… спорте (надеюсь, переиздание романов о лоуэллском детстве Керуака от фабрики-кухни понесет на себе более вменяемый ковёр)

прелесть какая – молодежь открывает для себя Хэнка “в далеком 2010 году” (хотя по идиотизму с его же откликом на “Лот 49” мало что сравнится, наслаждайтесь)

ну и наш зверинец – театробесие продолжается. Хэнк опять на питерской сцене, нечто новенькое и, судя по безграмотной аннотации и кошмарной фотографии, ужасное. ходить туда не надо:

это индивидуально написанный сценарий на основе компиляций из романов, рассказов, интервью и стихов американского литератора Чарльза Буковски.

слушать их я, честно говоря, никогда особо не мог, а вот смотреть на них – совершенно другое дело

May 16, 2024

nsfw

вот, закончил вчера:

[NSFW] by David Scott Hay

My rating: 4 of 5 stars

Дум и глум в духе Воннегута 2.0 – ну или некст-геновые “Микросёрфы” с толикой Пинчоновой “Энтропии”, с которой списана одна ветвь сюжета, и оттенком Делиллова “Белого шума”, с которого списана другая. Конечно, это твит-роман, по сравнению с которым дискретность повествовательского голоса Дженет Уинтерсон – положительно бубнеж Толстого. Ну или фейсбук-роман, где длина высказывания определяется лимитом на объем внимания аудитории. Автор признает, что писал его в телефоне.

Но в целом – очень злая и приятная книжка по большей части о фабрике троллей, которая набирает трагических оборотов, как и вся наша жизнь. Злободневность ее – буквально на уровне “газеты и куплета”: переводить про террористические группы джихадистов, устраивающих планерки по итогам съемок своих терактов, в дни “Крокуса”… ну сами понимаете. Не говоря уже про “Батаклан”, который там в анамнезе.

дальше сплошая мультимедия

но вот чего вам никто не покажет – это двух единственных песенок, которые звучат в тексте, причем одна по жуткому поводу звучит за кадром между строк, как и тут:

May 15, 2024

more merry pics again

“НЁТ” показывает лучшие книжки Пола Остера (две я переводил). тут этот справочник пересказали на русском

продолжаем вещание в режиме веселых картинок (прочные новости будут чуть погодя)

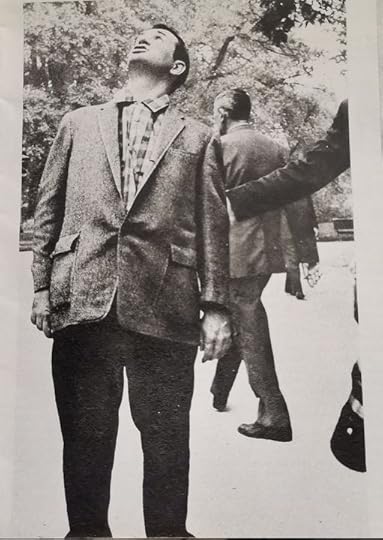

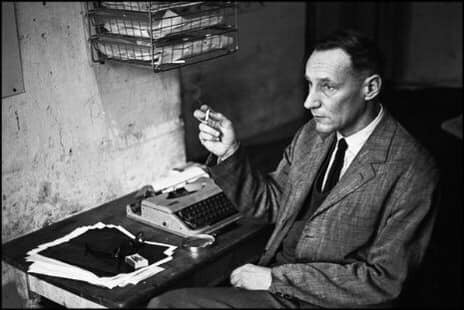

дед в роли д-ра Бенуэя (в одном из самых смешных эпизодов “Нагого обеда”)

прочие виды деда

виды котика

один из менее известных двойных портретов Бротигана

двойной портрет с пишущей машинкой

ну и свежая пестня про тесто, какая уж есть

(без казенного воляпюка эта молодежь уже не умеет ни мыслить, ни создавать искусство, пусть даже протестное)

May 13, 2024

our small joys

открылся предзаказ на “Охотника“, если кому надо (а вам надо)

и вот вам еще красивого, надеюсь и на фабрике-кухне обложка не подкачает

вот и три вида деда

и котик с мамой

May 12, 2024

more showing and telling

продолжение воспоминаний о Бротигане (изображаемая пластинка у меня, кстати, в доме осталась)

продолжается котовасия с переводами о Барроузе с польского (исходно порожняк, но перевод добавляет)

уж лучше просто на него смотреть

котик в компании

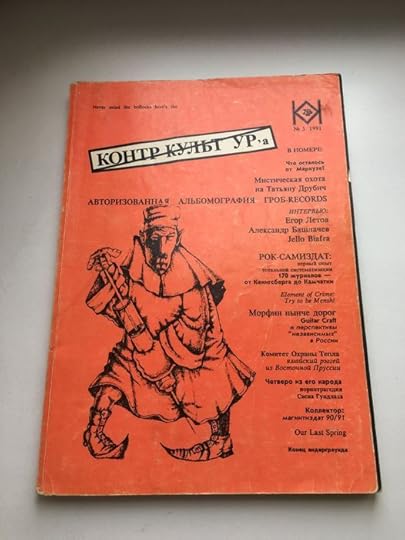

вот, люди “Контрой” (с нашим участием) дорожат до сих пор. моя же уехала в библиотеку университета, где и представлена в цифровой коллекции. я был неправ – они не обманули меня, оцифровав примерно меньше трети, а оцифровали всё, но не могут выложить это в условно-открытый доступ по цензурным соображениям страны нахождения университета. так что остается три варианта: а) ожидать, когда в стране рухнет фашистский режим этого кошмарного “президента”, б) ожидать, когда Дальний Восток отделится и станет независимой либеральной демократией, в) спросить у меня – я дам контакт человека, к которому нужно обращаться, чтобы получить доступ в исследовательских целях

ну и вот вам прог-рок из времен расцвета ДВ-музыки (видеоряд Макара не случаен, как можно решить с первого взгляда, а обладает продуманной внутренней драматургией)