Max Nemtsov's Blog, page 41

April 29, 2024

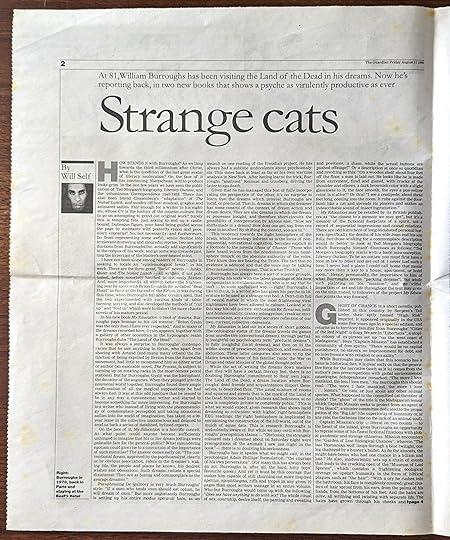

showing again

“фантомы” поздравляют Шаши со спецпремией

еще один небольшой фотореп из “Бункера”

обещанная лекция, наслаждайтесь

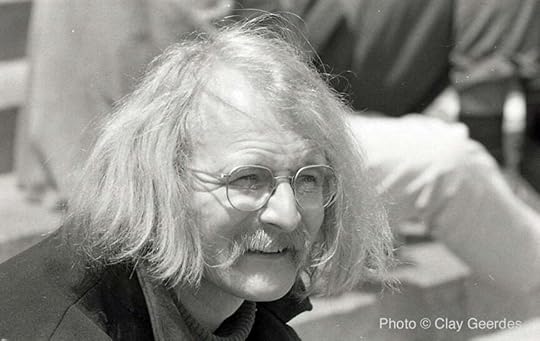

немного воспоминаний о Бротигане

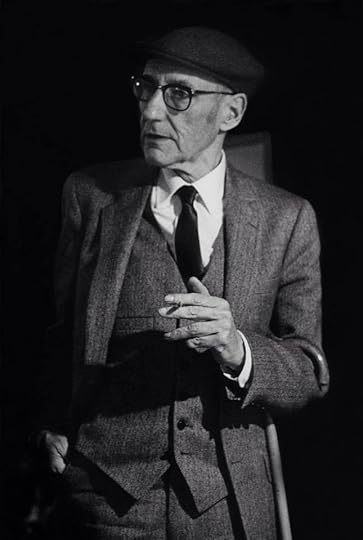

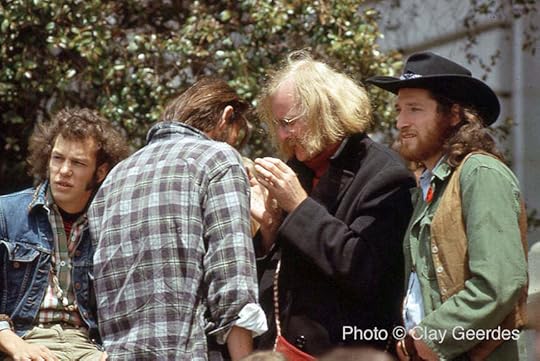

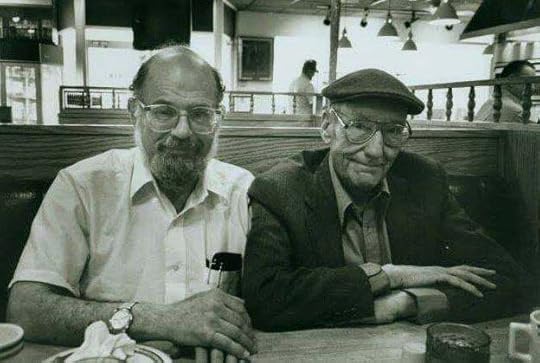

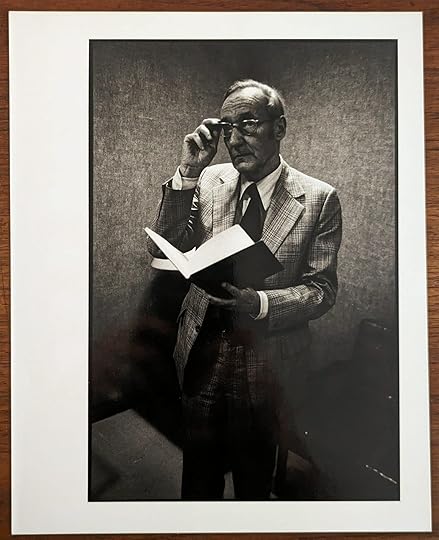

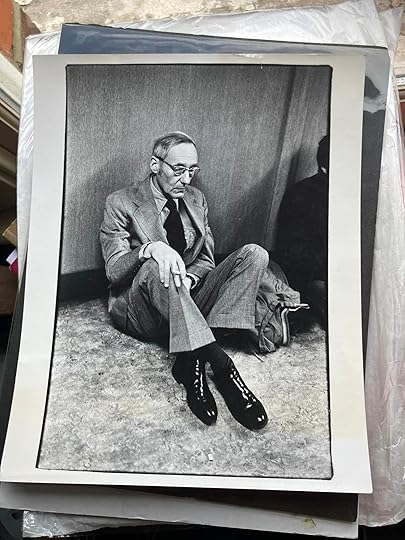

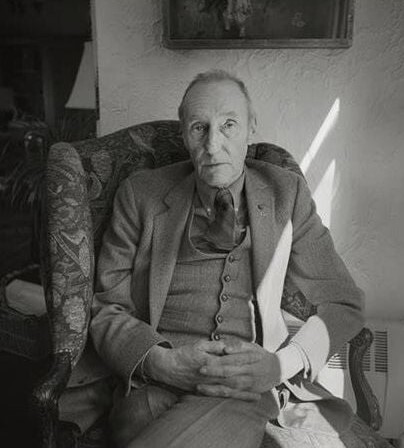

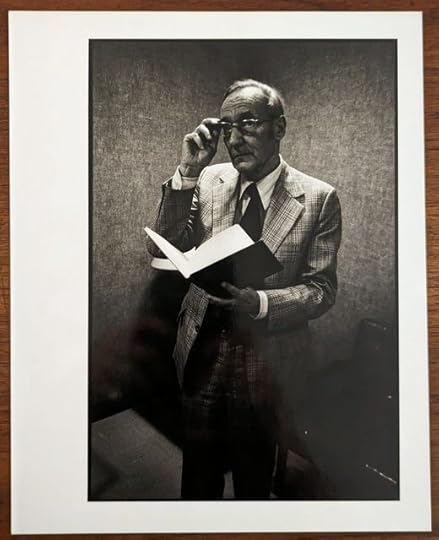

виды деда и некоторой молодежи, которая к нему тянется

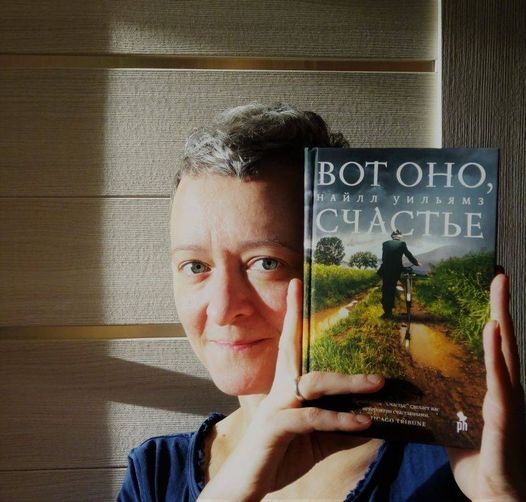

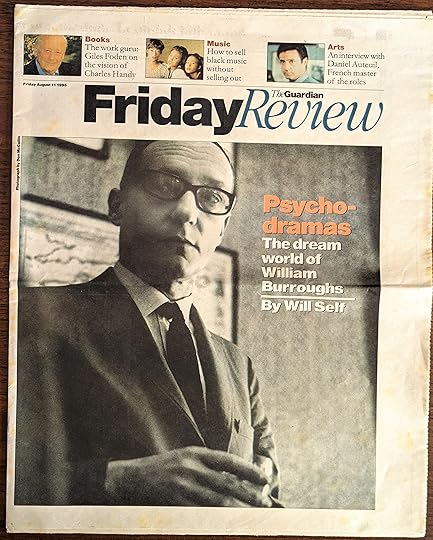

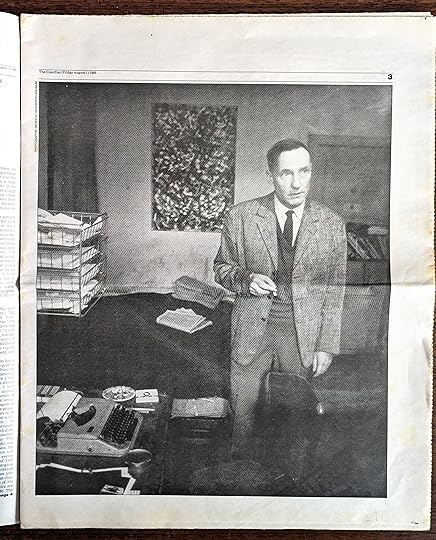

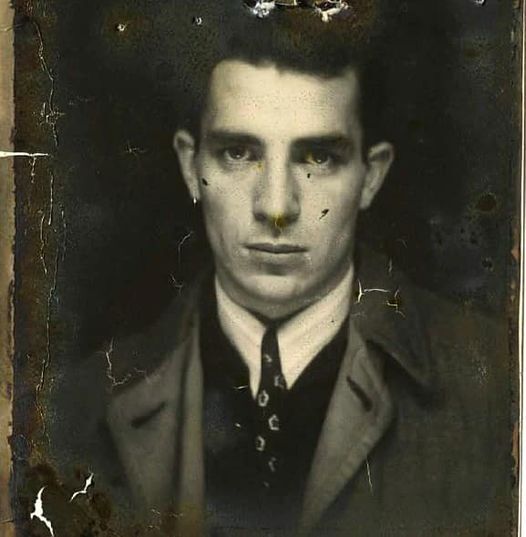

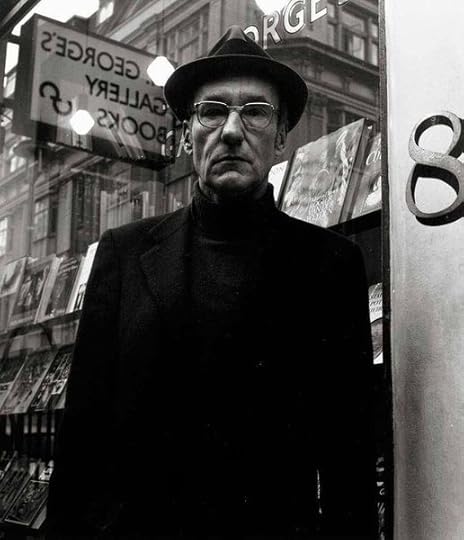

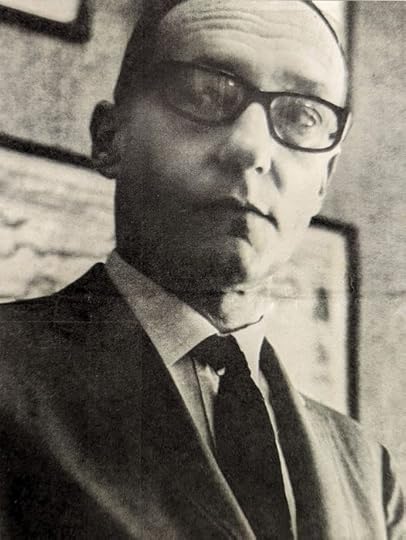

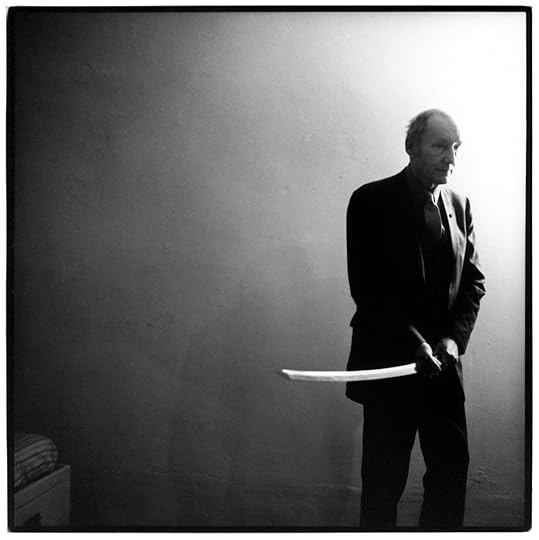

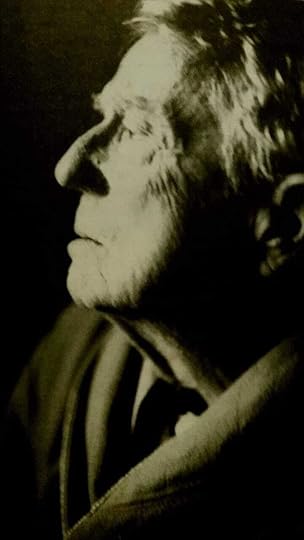

и вот еще любимый автор, чей визаж встретишь нечасто

April 28, 2024

the news the news

Шаши дали специальную премию Норы Галь, ура

а тут, собственно, стоимость искомой книжки на некоторых “маркетах“, можно изумляться (и где наши денежки, я вас спрашиваю?)

Генис начинает с того, что рассказывает, как ему нравятся “Бродяги Дхармы”

остается скорбно взирать на их поколенье

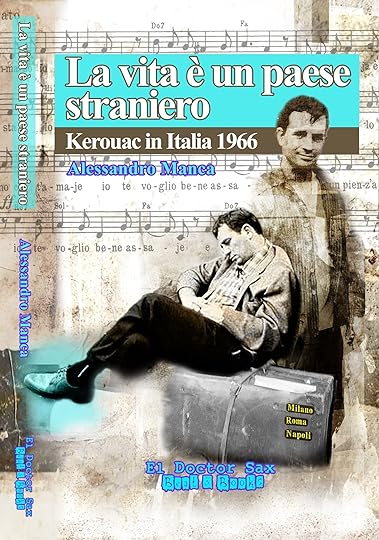

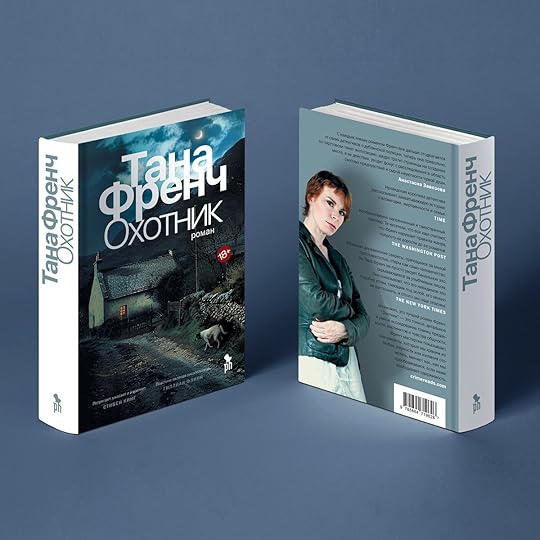

вот вам две обложки

Патрик Брюэль между тем офигительный клип выпустил (сам он в нем тоже мелькает)

April 27, 2024

going on

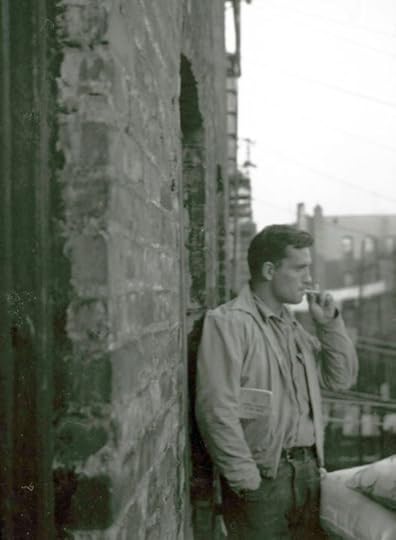

у меня для вас новости. Джек Керуак: “Әр сөзді түзеп әуре болмаңыз. Маңыздысы – жалпы картина“

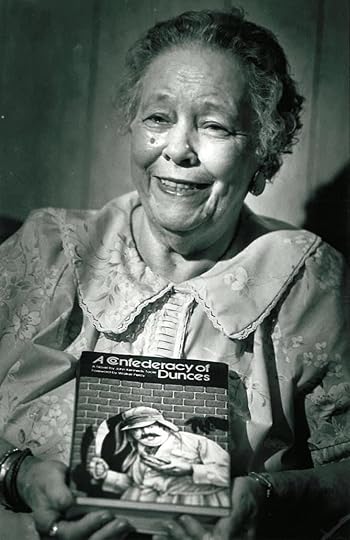

мама…

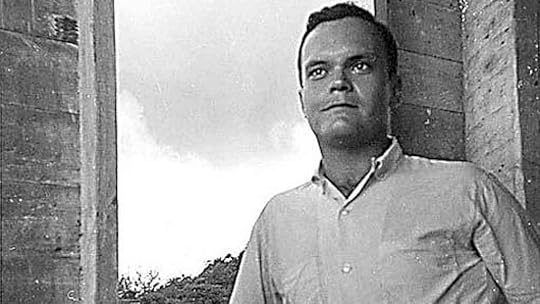

и сын, похожий на Орсона Уэллза

а также два памятника – автору и его герою

еще один автор, который редко у нас появляется

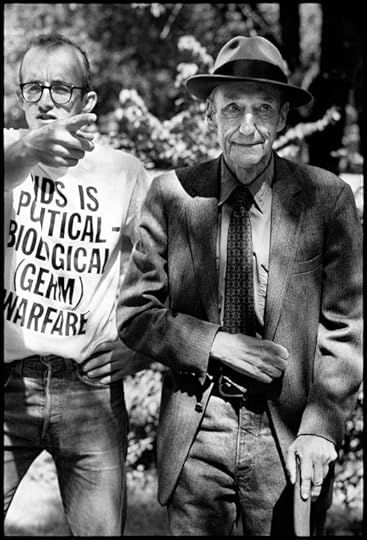

молодежь всегда тянулась к деду (это Кит Хэринг, если вы его не узнали)

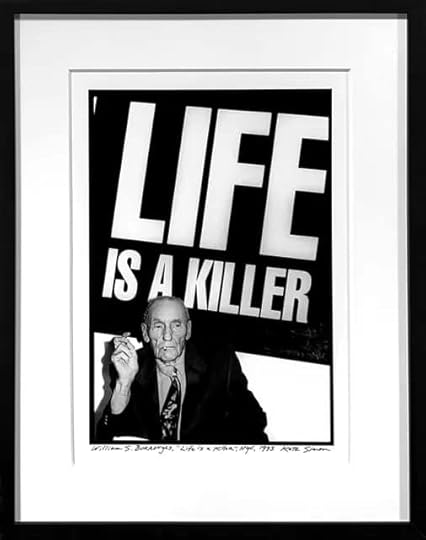

правильное отношение к жизни

тоже правильное отношение к жизни

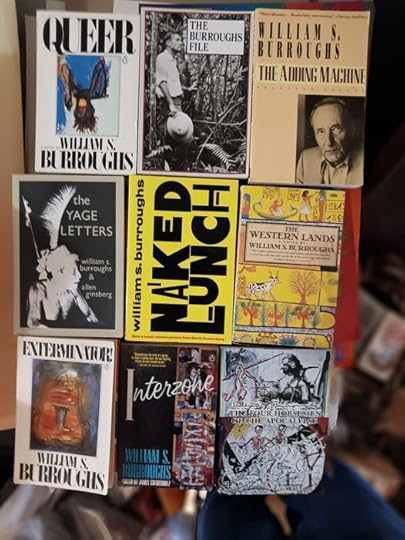

вот вам несколько хороших обложек

Илья красиво стареет и успешно переизобретает себя

April 26, 2024

premiering on

продолжаем примерять:

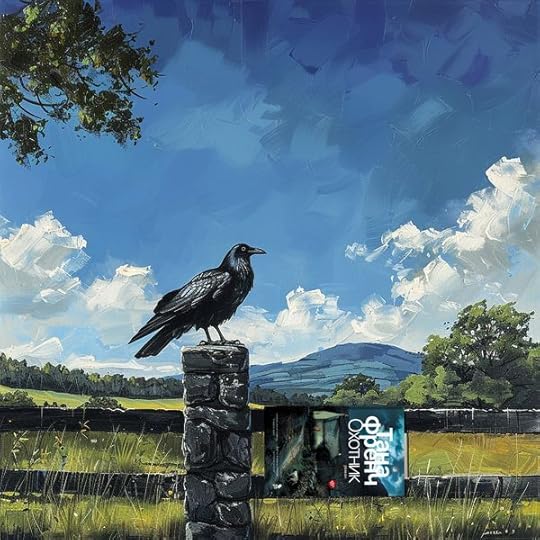

Игорь А об “Охотнике“

любезный Николай Александров записал нас в приличную компанию, приятно

пинчата читают “Людоеда”

еще один повтор эфира будет (но скоро начнутся и новые, не отключайтесь)

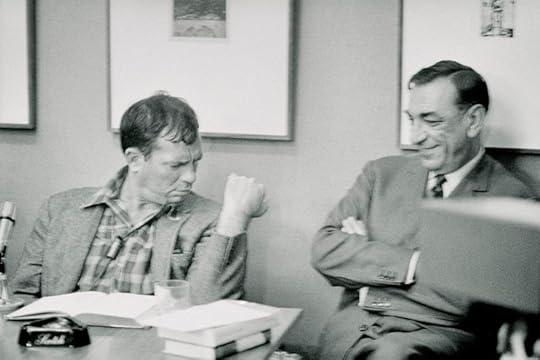

в новой художественной кинофильме “Пидор” дед – справа. в том, что Бонд изобразит деда, есть какая-то высшая поэтическая справедливость (слева идеализированный Аллертон, надо думать)

посмотрите на них – это же практически одно лицо

котика-то небось никто так красиво не изобразил в фильме

две серьезные дамы

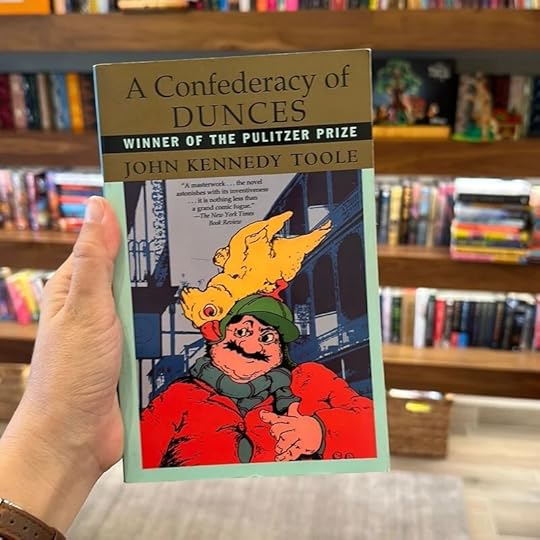

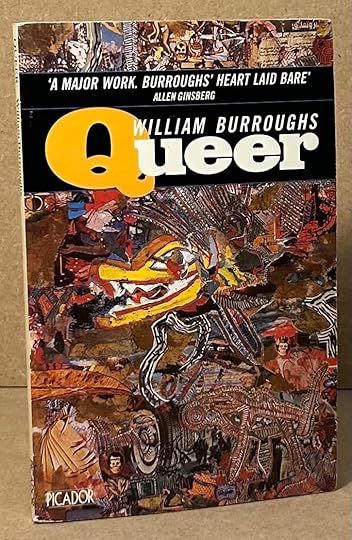

ну и любимая обложка в конце

April 24, 2024

some premiere

сегодня у нас премьера обложки:

а тут еще одна и несколько слов от издателя:

“Азбука” между тем только ждет “Саттри“. из прочих мест вестей пока нет

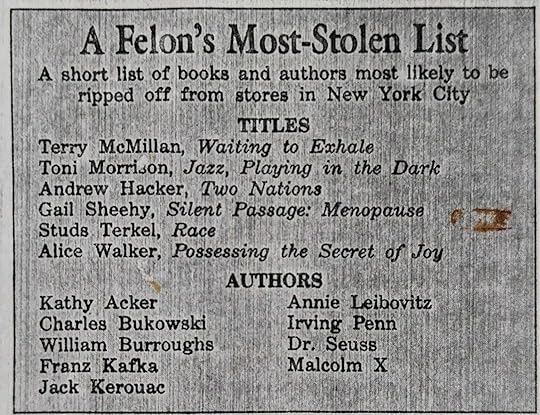

вот вам зато полезное – шпаргалка, что красть в магазинах (трех авторов я переводил, переводы еще одного редактировал)

ох ты ж блин. лекция самоназначенного спеца, не пропустите. постановка проблематики уже говорит о многом. например, о том, что дед лектору не нравится (там логика в духе “поэт ли Верочка?”)

April 23, 2024

a bit of this and that

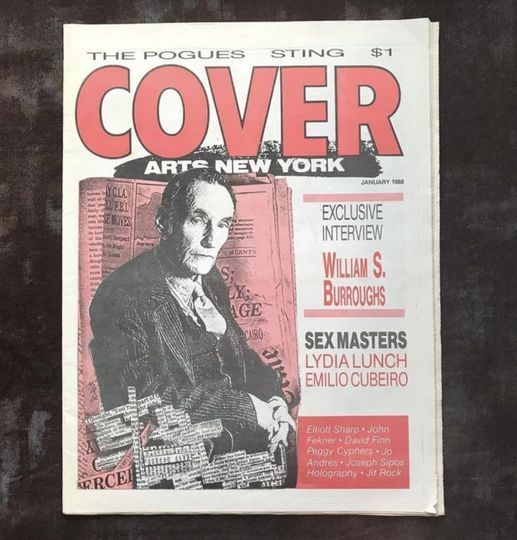

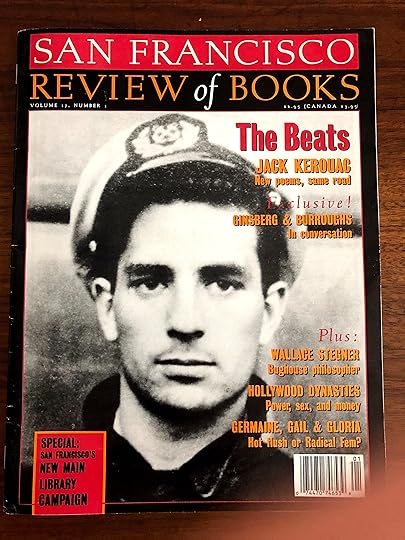

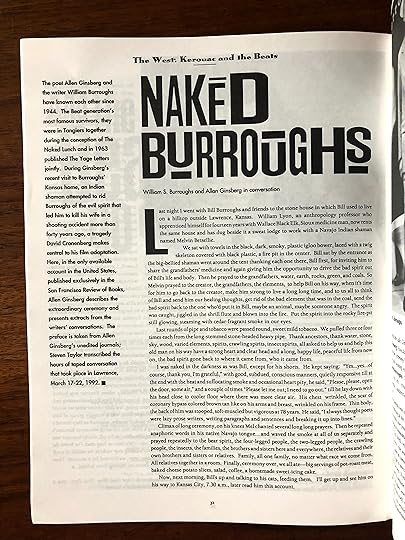

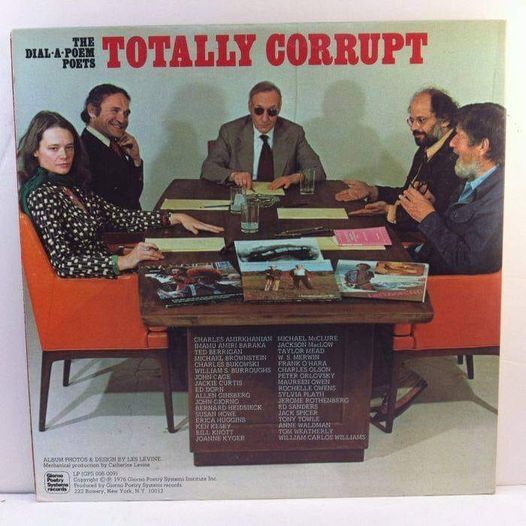

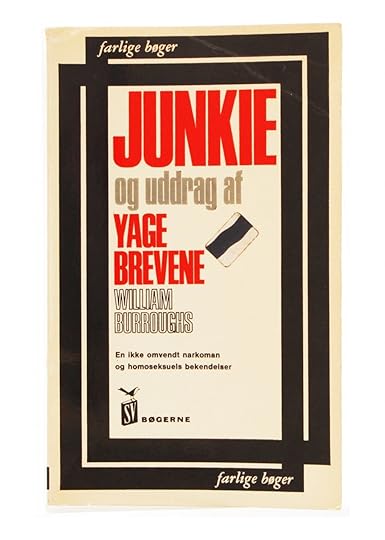

ну вот как это? на облождке Керуак, а внутри голый Барроуз? отсюда

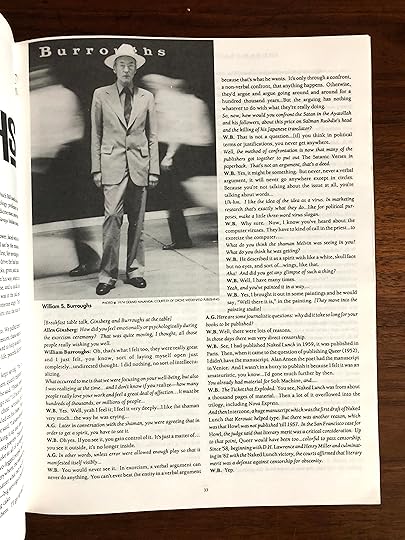

весь битницкий партком

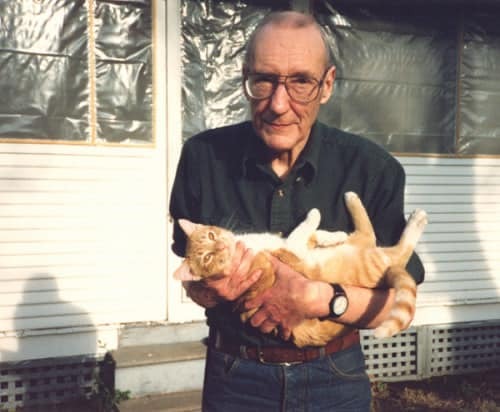

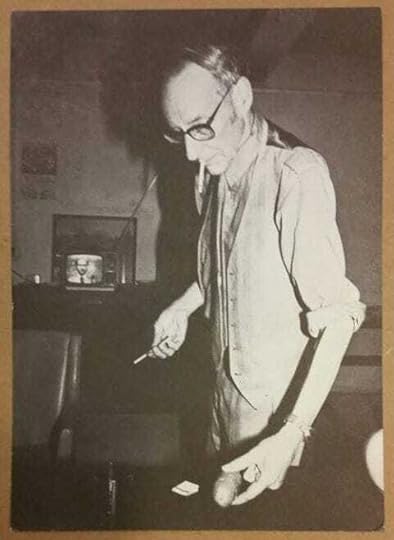

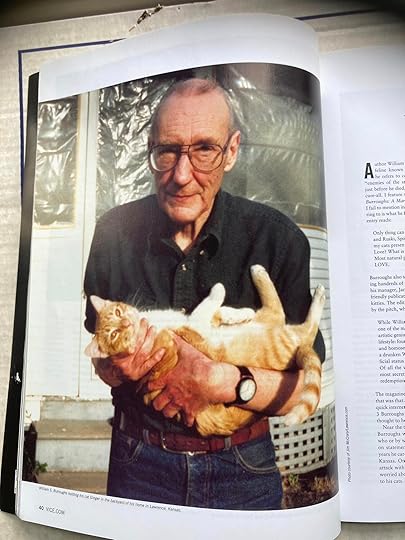

и немного видов деда и котика

а теперь страничка юмора: вчерашний исследователь нашел-таки постмодернистов (часть 2)

вот умом понимаю, что этих читателей надо бы жалеть, гладить по голове и говорить, что у них она не квадратная. но не получается. некто об “Арбузном сахаре” Бротигана, например. ее статус на лайвлибе называется “Гуру”

еще одно страдающее средневековье сознание – о “Самом глупом ангеле” Мура

April 22, 2024

the same the same

стоило Барту помереть, как пошла писать губерния (впрочем, у нас скоро будут новости, так что не отключайтесь)

вот и тут нам кто-то поясняет за постмодернизм (первая часть – там еще и вторая будет? страшновато)

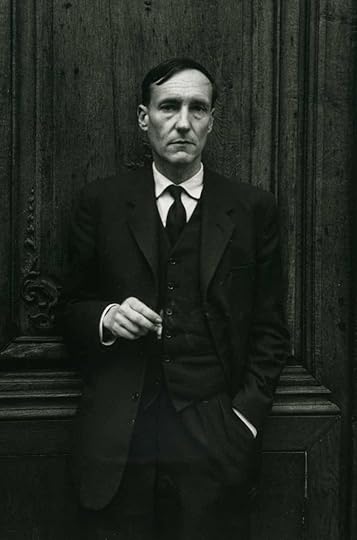

отсюда. другие виды деда:

и неистовый котик напоследок

April 21, 2024

still more of the same

вот вы удивляетесь, что происходит со страной, а я нет, потому что уже некоторое время наблюдаю за ее широким читателем. он может читать хорошие книжки, но нихера в них не понимает и несет всякую хуйню. вот образчик высоконравственного прочтения “На дороге“

а тут уже свора таких же оголтелых обсуждает Халеда Хоссейни – начиная с “Эхоеда“

котик смотрит на таких читателей известно как на что и ничего хорошего от них не ждет

дед, в общем, тоже. он недаром же заметил в “Месте мертвых дорог”: The mark of a basic shit is that he has to be right.

вот вам лучше хорошая обложка

ладно, теперь веселая минутка – про крашеных ряженых:

в кинухе якобы про БобДилана заметили неправильные микрофоны, хотя, казалось бы, могли заметить и неправильного БобДилана

не очень веселая минутка: вчера с городке умер известный музыкант, вот какой:

мы так и не успели послушать его живьем

April 19, 2024

some more of the same

пополнение в Баре Тома Пинчона

пополнение в окончательно охуевшем книжном магазине: они это называют “комплектом Брутальный набор” (sic!)

наш тест на внимательность: сколько смысловых ошибок и опечаток вы найдете на этой рекламной листовке английского издателя? (с хорошей точностью одна из вами найденных таковой не будет)

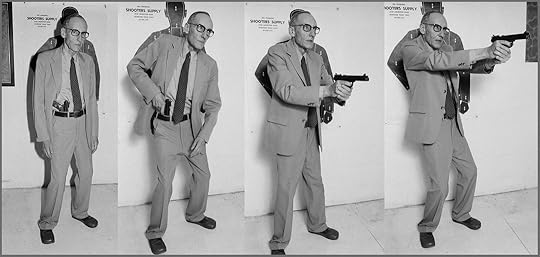

и еще два вида деда

our pictorial smth

повтор эфира с Кики Петросино (тексты тут)

коллеги продолжают обзирать кино про хороших писателей – вот о Барроузе (не все, но хорошие)

а тут какие-то деятели вещают о Джоне Хоуксе вроде бы (я не слушал, я вообще телевизор не смотрю)

вот еще красивая обложка (но роману на русском ничего больше не светит, ясное дело)

Барроуз и котики (вся статья тут) (они же, кстати выкладывают и всякие редкости)

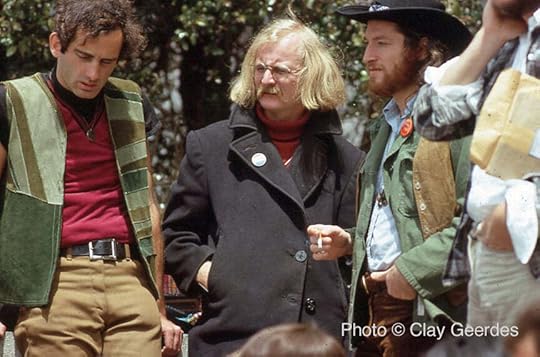

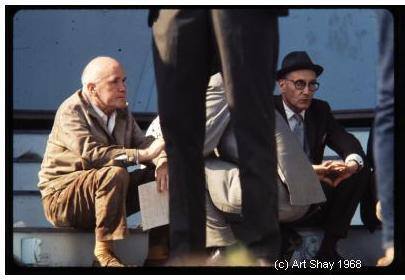

Жан Жене, ноги Нормана Мейлера и дед, Чикаго, 1968 год

виды деда

виды Боулза от Андерса Аскегаарда

котик в разных видах