Max Nemtsov's Blog, page 271

March 31, 2016

with a Pynchon view

на Радио Голос Омара сегодня – воспоминания о романе Дейвида Лоджа “Думают…”. занимательно было бы прочесть его с пинчоноведческой точки зрения – там все-таки роботы разговаривают; но это как-нибудь в другой раз. ну и да – на обложке худ. А. Бондаренко изобразил натурально клона V. – она достойна привлечь ваше внимание

еще чуточку забавного не по теме: Впервые сталкиваюсь с книгой,в которой такое количество матов… их там больше, чем в школьном спортзале, ну да. это бедные котики читают “Почтамт” Хэнка

еще пинчоноведческого: чуваки обнаружили битников в “Радуге”. в “V.” они были, чего бы и здесь им не оказаться, что тут удивительного?

Маттиас Новак о Пинчоне (в серии о трех Томасах, этот третий)

в Пинчон-паблике прекрасная рецензия на “Радугу”. “с духовностью у Пинчона, судя по всему, большие проблемы” объявляется мемом сегодняшнего дня. ну и “присутствует социальная направленность”, конечно, тоже

в рассаднике разума новая пачка вопросов о Пинчоне:

– автор Томас Пинчон. Что это такое и что это значит?

– а вот этот вопрос, оказывается “решен 3 года назад”. что же это за вопрос и как именно он решен?

еще картинок с голландской Пинчон-выставки

немного Пинчон-мерча для ваших айфонов

новое слово в Пинчон-музыке – “Травматург”

еще из архивов – третья часть выкладки про барнаульскую Рок-Периферию посвящена “Миссии:Антициклон” в годы расцвета

первые две – нарезка довольно провинциальной и комсомольской телепередачи о фестивале, но и там много занятного. а за “М:А” есть еще два концертных фрагмента, но это вы уж сами найдете, если интересно

а еще под рубрикой “лица друзей” – недавний засвет Юрия Наумова в телевизоре:

Filed under: =DVR= archives, pyncholalia, talking animals

March 30, 2016

under a horse

вот вам мотивационный плакатик

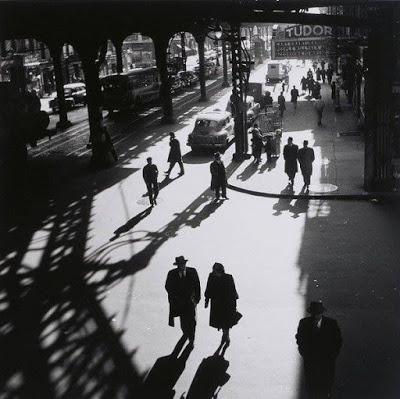

и воспоминания о городе из AtD

Достоинства: Юмор, ирония, правдивость

Недостатки: Перевод, Объем, для кого то материал может показаться очень сильно провакационным

(да, некоторым читателям Хэнка следовало бы сдохнуть, не родившись)

титульное попадание под лошадь: Анастасия Завозова поговорила с Даниилом Адамовым и произнесла несколько добрых слов не по теме (но читать это интервью нужно не поэтому, конечно)

всплыло кое-что из архивов Маркуса:

Filed under: pyncholalia, talking animals

March 29, 2016

all sorts of things

везет в последнее время на рецензентов. Игорь Бондарь-Терещенко о “Суете Дулуоза”

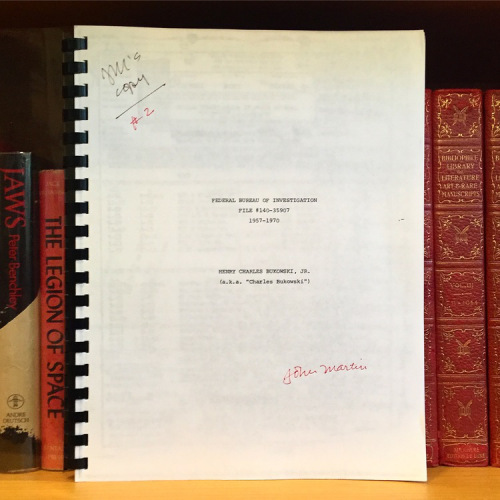

досье ФБР на Хэнка продали за 300 долларов. что-то подозрительное оно какое-то. или это цена автографа Джона Мартина?

немного про маньчжурскую атлантиду и ее дороги:

сообщают, что откопали отрезок Великого Шелкового Пути – тот, который ведет в Шамбалу. жить становится все интереснее

я как-то пропустил, что русское железнодорожное ворье планировало строить такую вот красотку (одновременно, видимо, с китайцами, которые были намерены строить супердороги от Камчатки и Магадана до Пекина). стоит ли говорить, что это хуйня на постном масле – ничего в нынешней России не построят, а если и начнут, то это будет концом режима в том виде, в каком мы его знаем.

еще одно пополнение в Мемориальном плейлисте Дёмы:

Filed under: Дёма, just so stories, talking animals

March 27, 2016

a major blast from the past

но для начала – наш невъебенный литературный концерт на радио Голос Омара

а это, собственно, титульный бласт. Денис Дженжера отыскал и сфотографировал первое издание “Дзэна и искусства ухода за мотоциклом” Роберта М. Пёрсига, выпущенное тиражом примерно 5 экз. в 1989 году под импринтом журнала =ДВР=. о том, как это случилось, придется, видимо, писать в какой-то момент очередную серию наших занимательных мемуаров

на фото – творческая инсталляция “Нерадивый ученик” с голландской выставки, посвященной Томасу Пинчону

еще есть что вспомнить: Ричард Фаринья – гений, перебросивший мостик от битников к хиппи. переиздали бы его уже по-русски, что ли?

этой обложки, кажется, не было. болгарские “Подземные” Керуака в паре с “Пиком” (не Мервином)

Митя сделал очередной видеоколлаж на Дёмину песенку:

Filed under: Дёма, men@work, pyncholalia, talking animals

March 25, 2016

our irregular news

на Радио Голос Омара сегодня – воспоминания о чтении “Зодиака” Нила Стивенсона

нерегулярное пополнение Бара Томаса Пинчона – коктейль “Золотой клык”

несколько картинок с выставки Дрю Хайцлера, о которых мы уже упоминали

оказывается, если упомянуть Томаса Пинчона в контексте кино, сойдешь за культурного

еще две версии видеоколлажа Дмитрия Коваленина на старую Дёмину песенку

Filed under: Дёма, pyncholalia, talking animals

March 24, 2016

fanfare flares

[image error]

друзья, можно сказать, что у нас уже все получилось – с вашей помощью. требуемая сумма вчера набрана, спасибо вам огромное. до конца кампании осталось 9 дней, поэтому теперь любое участие – по вашему желанию (ну, чтобы эта книжка была в доме – а в хозяйстве она совершенно необходима, у нас без нее ни один день, например, не обходится)

[image error]

сегодня Радио Голос Омара о книжке Шаши “ребенку Василию снится”

вот она в предпочитаемом лабазе

зайка Озон вместе с только что перевыпущенным Сэлинджером вполне предсказуемо рекомендует целую линейку хлебных ножей. что характерно, с предыдущей версией (такой же по всем параметрам, только в негативе) он же рекомендует только нечто под названием “сюжетно-ролевая игрушка Пила Профи”. мне кажется, в этом должен быть какой-то урок

на нас обрушился дождь рецензий на “Женщин” Хэнка, и это ж-ж как-то неспроста:

– вот некий Московский Декаданс

– вот некто Изабелла Милицевич (?)

– и Элексис Вишенка, хм

тут в начале Теория большого чтива хвастается приобретенным Мервином Пиком

Кэролин Кэссади прямо сказала, что во всем виновата католическая церковь. в Проекте Аллена Гинзбёрга продолжают разговаривать о Керуаке

а на 4тяне – обсуждать Пинчона (о чем будет его новый роман). верно заметили, если б не Пинчон, эта борда бы давно увяла

Исчезнувшие Империи – о “Возвращайтесь, д-р Калигари” Доналда Бартелми

они же – о V Пинчона, у коей книжки буквально вчера случился юбилей

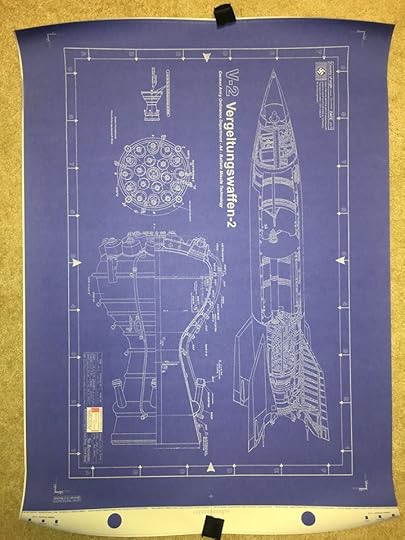

дополнительное чтение: Самый белый из живых – история Вернера фон Брауна, часть 1, часть 2. очень рекомендую

наша расширенная дискотека сегодня начинается с тематической Пинчон-песенки, вот этой – гимна ракетостроению и освоению космических просторов:

обратили внимание на темноволосого чувака?

это отец основатель прекрасной филадельфийской группы “Хутора” Эрик Базилян

он автор и соавтор множества прекрасных и издавна любимых песен

и вообще герой рок-н-ролла. но я как-то не обращал внимания на то, что и вот эту любимую тоже написал он:

но вообще крутым фактом под тэгом СЯУ стало то, что и в создании вот этой песенки он поучаствовал:

Filed under: men@work, pyncholalia, talking animals

March 23, 2016

the pipes are calling

рапортую – до конца кампании осталось 10 дней, у нас 137 подписчиков, а денег осталось добрать совсем чуть-чуть. если вы еще не заказали себе эту гениальную книжку (а мы уже знаем, что она гениальна, и в этом знании не одиноки), то у вас есть эти самые 10 дней – и вы окажетесь в свой черед на Островах Майлза. не упустите свой золотой шанс.

нас тем временем поддержал добрым словом Несуществующий Рыцарь и другие замечательные люди

а мы продолжаем наш увлекательный сериал об ирландском национальном транспорте:

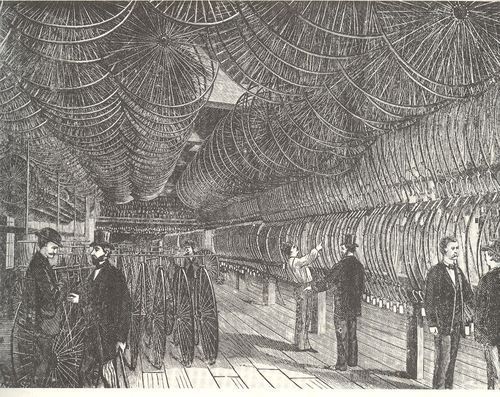

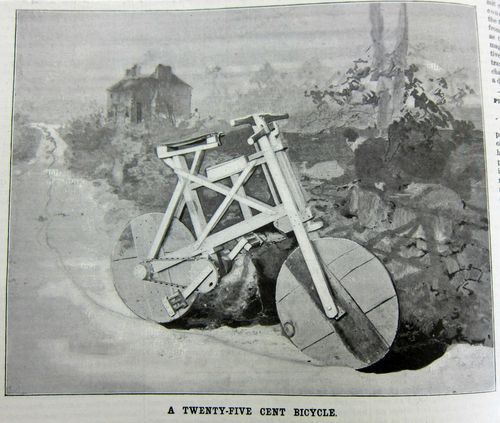

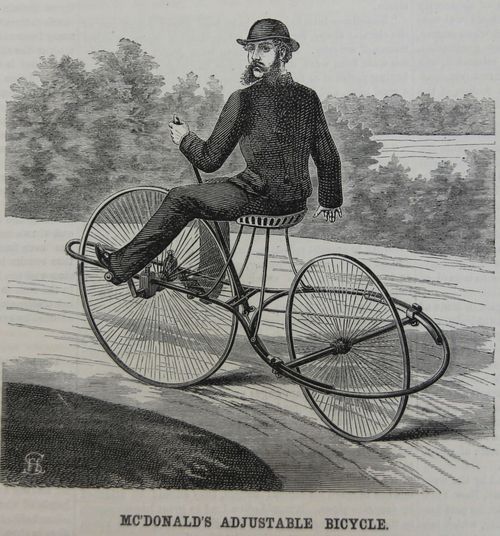

велосипед был героем комиксов уже в 1869 году

примерно тогда же существовали и санные модели

а колеса могли применяться для украшения интерьеров. попробуйте сделать это дома – не пожалеете

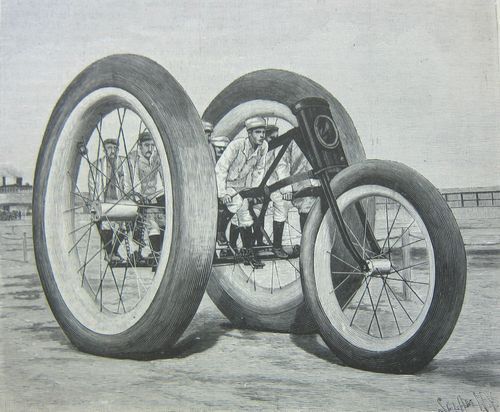

катались в те времена тоже по-разному

в том числе и так – на переносных велодромах

а для тех, кто дочитал этот пост до конца – премия: история самой популярной ирландской песни с выходами:

она вот об этом, и этот русский текст здесь публикуется в таком виде впервые (когда-то он фигурировал в одном романе Мураками – и по-японски):

ДЭННИ-БОЙ

Перевод Дмитрия КоваленинаО, Дэнни-бой, зовет труба в дорогу

В леса и долы, где ручьи журчат

Пожухли розы, осень у порога –

Пора тебе идти, а мне скучать

Так возвращайся – летом ли, зимою,

Когда устанет мир под снегом спать,

В густой тени или в палящем зное –

О, Дэнни-бой,

О, как тебя мне будет не хватать…

А если вдруг увянут все левкои

И я пойму, что ты уснул навек

Я отыщу тот луг, где ты покоен,

Приду и передам тебе привет.

Так возвращайся – летом ли, зимою…

Когда устанет мир под снегом спать,

В густой тени или в палящем зное –

О, как тебя мне будет не хватать…

Вернись ко мне, когда цветы увянут

И для меня померкнет солнца свет

Уста твои пускай меня помянут

И возвратят обратно мой привет

Так возвращайся – летом ли, зимою,

Когда устанет мир под снегом спать,

В густой тени или в палящем зное –

О, Дэнни-бой,

О, как тебя мне будет не хватать…

а вот и выходы в ассортименте и с вариациями

Filed under: just so stories, men@work

March 22, 2016

all news that you need

ну, перво-наперво, в предпочитаемом лабазе на днях появились два переиздания: Сэлинджер и Хаксли, так что если кому надо, имейте в виду

еще один портрет книжки в интерьере. и честная рецензия на нее (а не вот эти вот обычные отписки) Александры Мироновой в журнале “Темней” (еще темней)

разговоры о Керуаке в Проекте Аллена Гинзбёрга

а здесь Линда Блинова рассказывает о себе и нашем фильме “Сабс” (ох, ну придется писать теперь мемуары о съемках, раз больше никто этого не делает). это к вопросу о том, что мы все-таки сняли хорошее кино когда-то

[image error]

узнали? правильно, это Холден Колфилд. прекрасная галерея обложек Сэлинджера (и практически ни одна не выполняет требований авторского договора – никаких изобразительных куншюков и тем паче портретов, только шрифтовые композиции).

[image error]

[image error]

это была рекламная врезка журнала “Пыльца”. модель – ?

а тут продолжение рекламы – инфа о “Международной Неделе Пинчона 2017” там, где мушкетеры завтракали. по-моему, уместно и символично

а тут занимательная выставка про информационный суперхайвей по теме “Края навылет”

конец рекламной паузы. рецензия вот на эту книжку

совершенно точно конец рекламы: Разбираются ли в литературе консультанты в книжных магазинах?

Спустя несколько недель, я вернулся в поисках хоть какой-нибудь книги Томаса Пинчона. Я, конечно, понимал, что если с Джойсом проблемы, то Пинчон – это вообще нереально, но попробовать стоило. Далее – диалог, в котором “Я” – это я, “К1” – это консультант 1, “К2” – консультант 2:

К1: Здраствуйте! Вам чем-то помочь?

Я: Здравствуйте! Да, пожалуйста, я ищу тут Пинчона, у вас есть?

К1: Кто?

Я: Томас Пинчон.

К1: Мммммм. Надо уточнить. Пройдёмте на кассу, я проверю в базе.

[Проходим на кассу. Два консультанта начинают поиски]

К1: Как там…этого писателя?

Я: Томас Пинчон!

К1: Так…П-и-н-ч-о-н. Нет. Такого нет.

К2 (шёпотом): Может это азиат какой-то? Попробуй через дефис.

К1 (печает: Пин-чон): Всё равно нет.

К2: Тогда через мягкий знак попробуй!

К1 (печает: Пиньчон): Тоже нет. Извините, молодой человек, увы.

[Я начинаю грустно двигаться к выходу. Тут ко мне громко обращается консультант 2]

К2: Молодой человек, а это современный писатель?

Я: Ну да…он ещё жив.

К2 (надменно): ВЫ БЫ ЛУЧШЕ КЛАССИКУ ЧИТАЛИ!

и прочие анекдоты от читателей, кому не повезло

еще анекдотическое: Вадим Демидов сравнивает с Пинчоном Ксению Букшу. нормально так:

«Завод «Свобода» — это производственный роман, но только не советского образца, а скорее, наследующий сорокинским «Сердцам четырех» (хотя пара-тройка глав могла бы абсолютно без правки войти в сорокинскую же «Теллурию»). А по нарративу и пунктуации он вообще сходный, думаю, с тем, что пишет американский затворник Томас Пинчон.

NO ME APUNTES CON ESO, DE KYRIL BONFIGLIOLI

некто Дроним о “Женщинах” Чарлза Буковски

Михаил Петров вкратце об “Абсолютных новичках” Колина Макиннеса

Filed under: pyncholalia, talking animals

March 21, 2016

and listen to me

…тоже имел что сказать. а новости наши таковы: в подписной кампании мы собрали 2/3 денег, необходимых для издания. осталось еще 50 тысяч ведерок – и книжка будет ваша (ну, когда мы с ней окончательно разберемся). у вас еще 12 дней, чтобы догнать этот паровозик, если вы еще на нем не едете. тем временем там появились новые чумовые акции (в то время как некоторые уже истощились в силу неизбежного бега времени): например, ирландская новогодняя елка или книжный штамп, который настолько прекрасен, я его его и себе хочу (но мне не светит)

а вот что говорят о нашем проекте приличные люди – Галина Юзефович, Мария Фаликман, Жека Шварц, например

в подарок же всем, прочитавшим этот пост, будет несколько портретов ирландского национального транспорта:

это внедорожник – трехколесный велик на 8 человек

а это бюджетный экологичный велик за 25 центов. ирландский ветеринар Данлоп, как видно, за него еще не брался. такой вы и сами можете сделать из досок и гвоздей

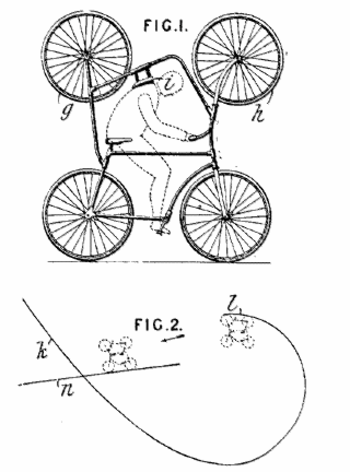

боевой военно-воздушный велосипед…

…и его более ранняя пехотная модель

еще несколько удивительных моделей

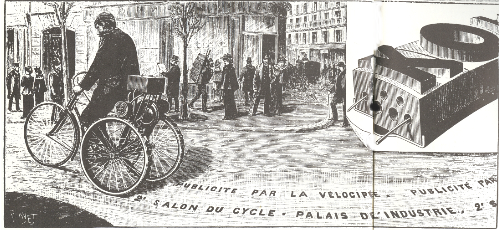

и наконец – та-ДАММ! помесь велосипеда и печатного пресса – могучее движущее средство рекламы. такое, по-моему, не приходило в головы даже гениям “Исследовательского бюро Майлза”

еще немного криптоирландцев по теме:

Filed under: just so stories, men@work

March 20, 2016

some special tests

Теллурия by Vladimir Sorokin

Теллурия by Vladimir Sorokin

My rating: 5 of 5 stars

Хороший такой калейдоскоп по мотивам предыдущих экзерсисов + забавная интеллектуальная игра («для средних умов», как не преминула бы добавить любимая учительница биологии): эдакая угадайка-опознавайка того, с чем тешился писатель (Пелевин и Аллен Гинзберг тут самые отъявленные примеры). В связи с чем последним регистр меняется почти в каждой главе, что, несомненно, развлекает.

Ну и брезгливость к предмету изображения тоже, конечно, трогательна — это от любви, не иначе, не любил бы родину — не писал. В этом мне видится традиция и преемственность, потому что нормальному человеку уже, похоже, не остается ничего другого — только смеяться над историей, культурой, политикой и современным состоянием этих территорий. Правда, похоже, из всех русскописателей так качественно в последнее время это делает только Сорокин.

Повесть о Чучеле, Тигровой Шапке и Малом Париже by Константин Дмитриенко

Повесть о Чучеле, Тигровой Шапке и Малом Париже by Константин Дмитриенко

My rating: 5 of 5 stars

Удивительный это все-таки эффект — знаешь человека полжизни (ок, большую половину — лет 30 уже), принимаешь его и его творчество как данность, а потом что-то сощелкивается, и оказывается, что за это время он постепенно стал очень хорошим писателем. И пишет при этом как раз то, что тебе нужно и внутренне близко, как тут.

«Повесть» — жутковатая и правильная текстуальная головоломка, иероглиф места, мифологическая мозаика дальневосточной Атлантиды с центром (естественно) в Амурской области, криптоисторическое полотно охватом с конец XIX по начало ХХ века, лоскутное одеяло историй, которое сшивается так, что виден и чувствуется весь дух и мифос Дальнего Востока. Читать ее — совершенное счастье, сопоставимое с деконструкциями текстов Пинчона в отдельно взятой голове (ну потому что жанр примерно то же — «истерический реализм»), с выходами в Макондо и Латинскую Америку Берньера, с приветами Конраду и Штильмарку (ну и не только, разумеется). Только так о родине и нужно, мне кажется, писать. И очень не хочется, чтобы текст заканчивался. Но он, конечно, закончится рано или поздно — и да, теперь с этим знанием вам предстоит жить. Как предстоит жить дальше без этой никогда не существовавшей родины.

Песноватые стихи by Mikhail Pavin

Песноватые стихи by Mikhail Pavin

My rating: 5 of 5 stars

охуенные охуелые мантры и заплачки, гимны и вопли из того же места, откуда истошно орал некогда Валера Нугатов, а до него – какие-нибудь футуристы. ну и панк-рок в придачу. рекомендуется читать не просто вслух, а во весь голос, желательно – еще громче, прямо из окна. правда, с Мишаниным собственным исполнением ваше все равно не сравнится

We are not the first: Riddles of ancient science by Andrew Tomas

We are not the first: Riddles of ancient science by Andrew Tomas

My rating: 4 of 5 stars

Ну, начать с того, что эту книжку я читал в детстве, когда и английский не так хорошо знал. Помню, что она произвела на меня впечатление — но вот решил перечесть, чтобы освежить. И что вы думаете? Оказалось, она вполне годная — эдакий приятный научпоплит в духе нынешнего журнального, из того, что получше. Практически каталог необъясненных фактов и фактоидов из истории науки — преимущественно древней, понятно. Палеоконтакт и все дела, но это все и без меня знают. Но в моей жизни эта книжка описала полный круг, и вот об этом хотелось бы чуть подробнее.

В этот раз меня по-прежнему радовала искренняя, судя по всему, увлеченность и несомненно честное стремление автора мыслить «вне коробки» (как это происходит далеко не у всех «уфологов») и ставить правильные вопросы, не боясь общественного осмеяния. То есть — попытка играть за пределами поля, размеченного организованной наукой. Легко, разумеется, отмахиваться от него и прочих таких же увлеченных любителей как от дурачков и чудаков, но ведь никто не запрещает развлекать свой ум попытками ответить на эти вопросы, правда? Парадоксография — вполне, на мой взгляд, уважаемая традиция спекулятивной литературы, еще со времен великого трагического чудака Чарлза Форта.

Но вот что поражает в книжке, изданной в 1971 году (http://www.unicusmagazine.com/PDF/tom… удивительное количество ссылок на русские и советские источники — от Брюсова и Горького до Горбовского и публикаций в «Литературной газете» конца 60-х. Что показывает нам знакомство автора с русским языком, как минимум (также он рассказывает местами о приездах в СССР и знакомстве, в частности, с Казанцевым).

С одной стороны — это вроде как спекулятивное пользование мало кому доступными источниками. Мы не станем подвергать сомнению его каталогизаторскую честность — он не выдумает источники и факты, он может неверно их интерпретировать, как это происходит в случае с канадским Магнитным холмом. Ну или склоняться к более выгодной для себя версии, как в случае с трактовками подвигов Рериха — он опирается на обычную официальную версию, санкционированную им сами и его присными (хотя, к его чести, здесь подробнее касается только «Чинтамани» — «камня Мории», который, при всем должном уважении, до сих пор непонятно откуда взялся у Рериха и непонятно куда потом делся: даже недавняя биография Вальденфельса об этом умалчивает).

А с другой стороны, в этом обилии русскоязычных источников ничего удивительного нет, если покопаться в биографии самого Эндрю Томаса. Которая не сказать, что слишком известна — например, про него знает только финская википедия (https://fi.wikipedia.org/wiki/Andrew_…), хотя он считается австралийском уфологом. Ну, про уфологию мы не будем, и без летающих тарелок в его жизни было немало занимательного.

Начиная с того, что не очень понятно, как его звали на самом деле (фамилия его пишется так, что подозреваешь, что он не Томас, а Томаш); некоторые русские источники называют его Андреем Павловичем, хотя вот финны считают, что он урожденный Альфред. И вроде как полностью его фамилия — Бонча-Томашевский. Вторая часть фамилии — пожалуй, единственная точка, в которой разные, но немногочисленные источники не спорят друг с другом. По официальной его биографии, завещанной потомкам его вдовой (http://www.auforn.com/Bill_Chalker_7.htm), он родился 23 июня 1906 года в Санкт-Петербурге. Хотя в биографических справках на некоторых его книгах годом рождения значится 1913-й. В 1911 году семейство переехало в Хельсинки, где его отец получил должность «гражданского инженера» в военно-морском ведомстве (тут становится понятно, отчего его знает только финская вики).

Дальше все становится гораздо для нас интереснее. Через год отца переводят, судя по всему, ревизором на другой конец Российской империи. Куда? Правильно — во Владивосток. Шестилетний ребенок прекрасно помнил всю жизнь 10-дневное путешествие по Транссибу. И все детство Томаса прошло во Владивостоке, о чем в подавляющем большинстве упоминаний об этом человеке умалчивается. Правда, владивостокскому журналисту Евгению Шолоху откуда-то известны обрывки его воспоминаний (http://oldvladivostok.ru/articles/?a=…

Как вспоминал Андрей Томашевский (Эндрю Томас), мальчишкой с родителями проживавший во Владивостоке до революции, который затем эмигрировал в США: «Недалеко от нашего дома стоял на сопке Народный дом, на балконе которого в те годы военный оркестр часто играл бравурные марши и обязательно вальс «На сопках Маньчжурии», польки, под которые в зале танцевали люди среднего достатка – мелкие служащие, молодые рабочие с завода и порта, солдаты и матросы с горничными и дочками небогатых купцов».

Но и тут все касаемо его личности неточно (ни в какие США никто, говоря строго, не эмигрировал). В 1917-м семейство намеревалось вернуться в столицу империи, потому что отец вышел в отставку и намеревался заниматься архитектурой, но империя неожиданно закончилась. Поэтому с 1922 года семейство живет где? Правильно — в Харбине, пойдя по пути всей восточной ветви русской эмиграции. Маньчжурия и стала основополагающим фактором, сформировавшим сознание Томаса, судя по его теплым упоминаниям о ней в разных его книжках. В Харбине он ходил в английскую методистскую школу, что определило его дальнейшую ориентацию на англоязычную ойкумену. В 1924 году семья переехала в Шанхай, где Андрей-Альфред-Эндрю и закончил школу. С 1927 по 1931 год он действительно жил в Штатах, но потом опять вернулся в Китай (потому что в Штатах началась Великая депрессия). В сентябре 1935 года, по его собственному утверждению, познакомился с Рерихом, заехавшим в Шанхай при своей последней странной экспедиции. В 1948-м Китай начал становится красным, и Томас уехал из Шанхая — уже надолго — в Австралию, где и прожил почти 20 лет. Там он стал масоном, кочевал по стране и ездил по миру, о чем сам нам рассказывает местами. В 1966 году переехал в Европу, затем в Штаты, а по миру ездил так, что завидки берут. Семь книг его опубликованы, несколько, по утверждению вдовы, — нет.

Вот такой вот интересный персонаж дальневосточной Атлантиды, чью жизнь кому-нибудь из владивостокских историков/краеведов/литераторов было бы неплохо исследовать по-настоящему, а не как я тут. Потому что историей родного города он незаслуженно обойден. И не надо мне рассказывать, что вы все это и без меня знали, потому что, совершенно очевидно, это неправда. Иначе давно уже написали бы сами.

дополнительное чтение: это открытие Томас предсказывал примерно полвека назад. только он считал, что оно произойдет лет на 20 раньше, чем случилось. остается установить, что вместо Нефертити там лежат подарки от працивилизации.

Шамбала – оазис света by Andrew Tomas

Шамбала – оазис света by Andrew Tomas

My rating: 3 of 5 stars

Еще один прекрасный компендиум занимательной ебанины — только уже на заданную тему Шамбалы. Поэтому неизбежны повторы из вводного курса Томаса в парадоксографию — «Мы не первые», где он упомянул, судя по всему, обо всем, о чем смог. Зато тут присутствует кусок его личных (судя по всему не слишком приукрашенных) воспоминаний о том, как его самого подтолкнули к пропаганде «планетарного пакта». Про Шамбалу он перечисляет все, что можно было знать к 1973 году, но книжка от этого не стала более «научной». Это по-прежнему сенсационная журналистика очень увлеченного человека. И тут опять к Рериху и Оссендовскому он подходит крайне некритически, хотя они были известными фантазерами (хоть и с разными мотивациями и умениями).

К буквальном (и очень таком детском) прочтении мифов и систем верований все же есть своя прелесть. Какое-никакое, а это мозговое усилие, хоть и минимальное, но дающее иллюзию глубокого размышления, эдакий своеобразный shortcut к подлинному (по)знанию. А с другой стороны, как мы уже не раз задавали себе этот вопрос, почему бы и нет?

И, наконец, сомнению не подлежит искренность и честность самого автора, верящего в необходимость для человечества поистине планетарного сознания. Спасти установлением планетарного правительства это самое человечество, вероятно, и не получится, но попытка, несомненно, того стоит. Да и в самом деле, говорят же, что жизнь не Земле еще не накрылась медным тазом лишь потому, что в Гималаях девять монахов мантры читают до сих пор. Вот это истинное мировое правительство и есть. Эндрю Томас тоже помогал — как мог, пусть и пересказывая сказки.

Самое же обидное — то, что на русском, судя по всему, существует только одна книжка Томаса, вот эта, и переводил ее какой-то полуграмотный ушлепок. Такую песню испортил…

Do You Know Who’s Dead?: A hilarious celebration of what makes us Irish by Paddy Duffy

Do You Know Who’s Dead?: A hilarious celebration of what makes us Irish by Paddy Duffy

My rating: 4 of 5 stars

Крэш-курс по истории и культуре Ирландии в духе Нового Сатирикона. Развлекает.

фильм Лизы Боевой “Я был Джеком Керуаком” – удивительный подарок (еще раз спасибо, Лиза) для всех, кто изучает битое поколение. Кэролин Кэссиди в нем еще жива, читает стихи Фрэн Лэндесмен под аккомпанемент сына, рассказывает занятные истории (в частности – про журнал “Невротика”, о котором мало кто помнит), Эл Хинкл – тоже вполне прекрасен. плюс гениальный cut-up (я, честно говоря, с первого раза не расплел) с Ицко Финци в главной роли (в приводимом кадре – как раз он). люди сняли этот фильм практически без денег – как и полагается настоящим героям. да, интервью по ссылке Лиза не давала, это журналисты придумали

прочее посмотренное, недосмотренное и пересмотренное:

ну и песня моего детства. сопровождается скрипом и покряхтыванием магнитофона “Гинтарас”

Filed under: just so stories