Max Nemtsov's Blog, page 273

March 8, 2016

everybody’s talkin’ again

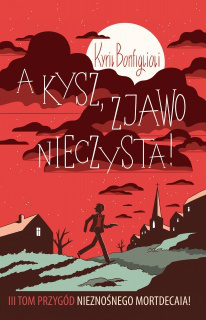

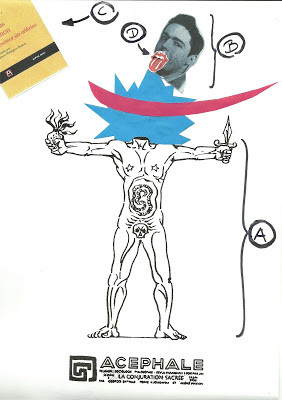

сообщают, что переиздали. ничего так обложечка

кто-то еще читает первого Бонфильоли: Рекомендую прочитать для неожиданных ощущений и мыслей. Только для этого.

и “Бродяг Дхармы”: Ожидала большего от битников, честно говоря.

…это была хтонь разной степени упоротости. теперь нормальные читатели:

Гроверд продолжает читать “Край навылет” и плавает в окрестностях Нью-Йорка (я тоже так делал, да)

Тави_888 о “Подземных” Керуака

Линда Блинова о “Хрониках Заводной Птицы” Мураками

Filed under: men@work, pyncholalia, talking animals

March 7, 2016

some small things

Григорий атакует (1896)

все уже подготовились к дню рождения Джека Керуака? а в Киеве – да. “Волоцюги Дхарми” особенно прекрасны, я б так не смог

Линда прочла (в очередной раз, я подозреваю) “Мой любимый1 sputnik” сэнсэя и написала прекрасное

а тут какой-то женесекуа в руки попал Бонфильоли

Filed under: pyncholalia, talking animals

March 6, 2016

a music hour

The First Bad Man by Miranda July

The First Bad Man by Miranda July

My rating: 5 of 5 stars

В моей личной каталожной системе такие книжки сопровождаются карточкой с ярлыком «романы о психах» — они бывают разной степени обаятельности, но неизменно продолжают традицию «маленького человека» Гоголя и Чехова. Как правило, они жутковаты, ибо миры таких аутистов довольно неуютны, хотя могут быть очень понятны и узнаваемы. Также неизменно в них то, что окружающий мир остается вполне отвратителен — как минимум, с XIX века в этом смысле ничего не изменилось. Все те же игры, в которые играют люди и т.д.

Так и тут — бытовой натуралистический хоррор. Начинается, примерно как «Бойцовский клуб» для девочек, персонажи умеренно отвратительны, полюбить их невозможно, ассоциироваться с ними довольно затруднительно, проникаться к ним сочувствием тоже как-то не хочется. Такой читательский клистир — неприятно, но, подозреваешь, полезно. Правда, с Мирандой Джулай фокус в том, что и оторваться от книжки в этой брезгливости тоже невозможно. Всех без исключения хочется взять за ноги и бить головой о батарею парового отопления, омываясь при этом слезами жалости.

Потому что это Чашка Петри Боулза в Кубе Натали. Только Боулз помогает читателю тем, что отстраняется от описываемого эксперимента, оставаясь как бы на нашей стороне, по эту сторону барьера в этом биологическом зоопарке. А Миранда ведет репортаж непосредственно из ада — того, в котором вечное лето.

А в конце оказывается, что она настолько охуенно все придумала, что гипотетический инопланетянин узнал бы из этого не весьма объемного романа о роде человеческом гораздо больше, чем из полного собрания сочинений Льва Толстого.

по этому поводу – немного образцов идеальной музыки к фильмам

Filed under: just so stories

March 5, 2016

mind overflowing

давно не было у нас битницких татух – хоть и с самой дебильной обложки “Бродяг Дхармы”

ну и стишков по поводу:

a mardi gras tongue twister

a punk aches

for pancakes

but a pan cakes

punks with cacks

еще немного о третьем Бонфильоли на простом и понятном языке (да, грачи и цапли скоро уже прилетят и сюда)

Белое Безмозглое продолжает читать дона Артуро: “Тайный меридиан” и “Мыс Трафальгар” среди прочего

это опять были вести из удивительного мира русских книжных видеоблогеров. этому – 17 лет, что не может не внушать. начинается с восторгов по поводу “Книжного вора”

брат “Пыльцы” из Гааги. три с половиной евро стоит

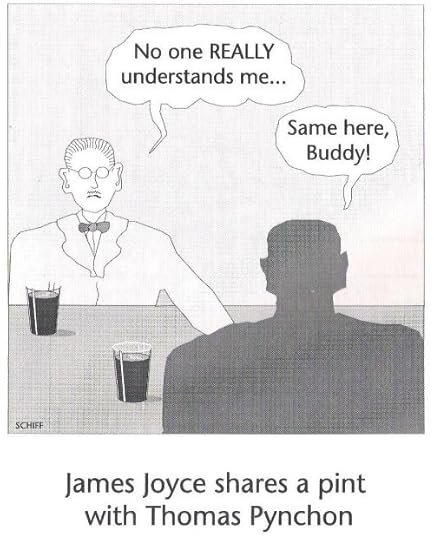

еще одна актуальная картинка. хотя нижеследующее этот тезис опровергает:

Bleeding edge av Thomas Pynchon

The Deepest of Webs: не помню, было или нет, но тут Евгений Морозов о “Крае навылет”

Nueva edición de un clásico de Pynchon, maestro de la paranoia conspirativa

а тут новости: в прошлом году была, оказывается, пьеса с участием персонажа “Томас Пинчон”. найти б еще еще, но мы над этим поработаем

прекрасная музыкальная новость, которая видимо, для кого-то не она. ветераны жиронского рок-н-ролла “Козлиный суп”, оказывается, еще играют

Filed under: just so stories, pyncholalia, talking animals

March 4, 2016

a never-ending trip

The System of the World by Neal Stephenson

The System of the World by Neal Stephenson

My rating: 5 of 5 stars

Все же вера персонажей в постижимость мира у Стивенсона поразительна — пусть хоть через сто лет, но все наладится, не раз говорят его ученые герои. Автор, конечно, отчасти лукавит, приписывая им такой модус мышления, ибо сам прекрасно знает, что случится потом и куда заведет пытливое человечество эта самая тяга даже не столько постигать, сколько стремиться исчерпывающе описать мироздание в понятных для себя терминах. То есть — по необходимости эту поначалу вполне умозрительную и сложную Систему Мира упрощать и подгонять под себя.

Ну и тема денег, конечно. В этой части ценность их окончательно — и вполне зримо — смещается в сторону напечатленной на них информации, чем окончательно закрепляется переход к основам современной финансовой системы (которая одновременно служит и для обозначения этой самой, не вполне Ньютоновой Системы Мира). Но вот это уже пускай изучают экономисты, пожалуйста.

Я же хочу немного о другом. Последний том эпоса-пикареска не разочаровывает тех, кто до него добирается (меня, в данном случае). Потому что вся трилогия (октология? хотя на самом деле романов в ней больше, чем обозначено на титуле) — прекрасный образец географии воображения, где можно затеряться очень надолго (я вот — на несколько месяцев с перерывали, потому что см. выше — романов, которые можно охватить умом за раз, там больше, чем титульных частей). Одна из задач… нет, не то слово — один из признаков по-настоящему хорошей литературы — в частности, приключенческой — дать читателю возможность пресловутого побега, но не в смысле эскапистского «от реальности» (окружающее сейчас не располагает к любви, это правда, но у меня, конкретного читателя, все хорошо, спасибо что уточнили). Я имею в виду побег как путешествие на машине времени/пространства, возможность побывать в тех местах и эпохах, где нас не было и мы б не могли оказаться. Такова может быть творческая сила хорошего писателя, это азбучная истина, вообще-то. Она позволяет нам поселиться в этих местах и временах, обосноваться, присвоить эти миры. Щедрый Стивенсон своей трилогией (ок, ок) дарит нам почти полмира и почти полвека — в полное наше владение и удовольствие.

Женщины, восставшие и побежденные: Фантастическая повесть (Затерянные миры, том XIV) by Ferdynand Antoni Ossendowski

Женщины, восставшие и побежденные: Фантастическая повесть (Затерянные миры, том XIV) by Ferdynand Antoni Ossendowski

My rating: 3 of 5 stars

Еще один трэш-роман Оссендовского, приквел к “Грядущей борьбе”: там упоминается кровавое и пламенное восстание суфражисток и разгром его, а тут оно в деталях (не весьма убедительных). Формально в нем есть все, что нужно для пытливого читательского… не ума, но счастья точно: антарктические приключения, пришельцы, полая земля, какие-то биороботы и кроманьонцы. Но это лишь формально, потому что написано все поспешно и жидковато – для 1915 года, видимо, впрочем, годилось. Тогда простого перечисления, поименования и обозначения приключений хватало, чтобы переживать их на самом деле.

Литературная мистификация by Евгений Ланн

Литературная мистификация by Евгений Ланн

My rating: 5 of 5 stars

http://dodo-space.ru/lobster/2016-02-25/

написано специально для Радио Голос Омара

Для читателя-современника by Ivan Kashkin

Для читателя-современника by Ivan Kashkin

My rating: 2 of 5 stars

Книжка служит своеобразным надгробием Кашкину — особенно это видно по предисловию Павла Топера:

…работал для своих сограждан и ждал отклика от них, а не от узкого круга ценителей, сегодняшних или завтрашних… …исходил из стремления дать читателям живую книгу, а не мертвый слепок с оригинала…

Вот в таком духе поразительного (и некритичного) двоемыслия там все так: других вариантов как бы не предусматривается. Как завтрашнему ценителю из узкого круга мне это вполне сейчас очевидно. Недаром книжка эта у меня когда-то была — а потом куда-то делась. Я подозреваю — на помойку.

Потому что от биографических статей-предисловий Кашкина веет затхлостью — как из советских квартир, где последние полвека не делался ремонт и еще стоит полированная мебель 60-х годов с хрусталем за стеклами. Их еще называют «бабушкиными», что должно быть обидно для бабушек. Потому что ни одной уважающей себя бабушке не пришло бы в голову писать, например, такое про американских поэтов-имажистов (стр. 156):

…Имажистам свойственная беспредметная, крайне узкая субъективистская тематика, скачкообразное, прихотливое течение образа, преувеличенное внимание к формальным моментам… Большинство имажистов усвоило высокую поэтическую культуру, но многим из них не о чем было писать…

Слог-то какой, какие модуляции голоса. Отчитал Паунда и Каммингза, как на заседании месткома. Стр. 189:

В последние годы возникли пока не оправдавшие себя надежды на неизвестно куда бредущих поэтов-битников.

Поистине приговорил. Насколько мне известно, о битниках выдающийся советский переводчик больше не написал ничего, не успел (тормозной путь в СССР у их книжек был слишком долог, видать), и в этом наша великая удача. Пинчону от него, к счастью, тоже не досталось, ибо его явления Кашкин попросту не дождался: склеил ласты в аккурат в 1963-м. А то вот бы его порвало-то…

С литературоведческой частью этого надгробного сборника там, в общем, все так (включая поливы про «реакционное мировоззрение» Честертона), с «переводовеческой» же все затейливее. В полемике про Дикенза, например, выделяются два, заимствуя его же глубокий термин, «момента», на которые я раньше как-то не особо обращал внимания:

Другое дело — чтение переводов художественной литературы, которое требует единого и целостного восприятия, где даже познавательная сторона не исчерпывается фиксацией чуждых и часто непереводимых языковых и бытовых деталей, но где средствами русского языка должна быть верно и творчески воспроизведена вся идейно-художественная сущность книги в единстве формы и содержания (стр. 372).

И ведь не поспоришь вроде, как не поспоришь со многими его дидактическими заявлениями, но что-то тут не так. По самую же шляпку гвоздь вбивается чуть дальше:

Советскому читателю Диккенс говорит иной раз больше, чем английским буржуазным критикам (стр. 373).

Таким образом (тут я по необходимости упрощаю до пунктира) даже в рамках той злополучной полемики постепенно подходит подмена понятий — и так вот осуществляется предательство переводчиком автора:

Диккенс, переведенный на русский язык, становится частью и достоянием советской литературной продукции (стр. 375).

В этой фразе не случайно ни одно слово. Далее следует постепенный съезд в «жанр доноса», отполированный еще Чуковским и доживший до наших дней в «трудах» некоторых нынешних «переводоведов»: всячески подчеркивается «извращение», «искажение» оригинального текста. Отсюда недалеко, понятно, то прямых обвинений Ланна во вредительстве и объявления его «врагом»… ну пусть не народа, но «советского читателя». Используется некоторый диапазон риторических и демагогических приемов — например, аксиоматическое выступление от лица группы:

Советские переводчики ценят и уважают науку о языке (стр. 498).

Это как известная родительская пассивно-агрессивная логика с апелляцией к норме: «Нормальные дети какают в горшок». А не в штанишки. Как ты. Засранец… Ну и так далее. Начинаешь подозревать подковерную борьбу, собственные интересы, которым что-то угрожает, драку за переиздания и заказы. При всей спорности исходного материала — Кашкин цитирует некоторое количество глупостей из Ланна, Кривцовой и др., — такая подача даже не полемична. В значительной степени это все же вкусовщина — например, Лозинскому он явно готов простить больше, чем Шенгели, а комментарий к чьему-то переводу стишка Гёте там (переводчик обвиняется в «зауми») так и вовсе уморителен: достаточно прочесть попытку самого Кашкина перевести известное стихотворение Роберта Фроста «The Road Not Taken», от которого в этом «переводе» не осталось ни грана смысла (ну или известное стихотворение Карла Сэндберга про туман, убитое в зародыше). Вся интонация Кашкина — раздраженно-истерическая, он положительно местами переходит на визг обиженного ребенка — оскорбленного тем, в первую очередь, что на художественный перевод может существовать иная точка зрения, отличная от его «реалистического перевода», сводящего мировую литературу к результатам «диалектического анализа», писателей — «к выразителям настроений определенных классов», а их творения — к «советской литературной продукции».

Поэзия и перевод by E.G. Etkind

Поэзия и перевод by E.G. Etkind

My rating: 5 of 5 stars

Книжка — мой ровесник, но, вы удивитесь, полезная до сих пор, потому что написана она более вменяемым человеком, чем наш предыдущий оратор. Полезна она, в первую очередь, конечно, прикладным стиховедением и подробными разборами конкретных образцов, но также — и некоторыми нетехническими уроками.

Позиция Эткинда симпатична несколькими своими положениями. Во-первых, конечно, переводчики у него — против текста, а не против автора или друг друга: т.е. процесс — в первую очередь противоборство с текстом, хотя иной раз его и сносит в рабоче-крестьянскую риторику.

Второй прекрасный и важный тезис: перевод поэзии — приращение смыслов в первую очередь (ну или вычитание, но о грустном не будем; хотя у Эткинда и про вычитание обстоятельно есть). О судьбе лирического высказывания в веках и на языках можно писать трактаты и детективы (приключения строки, например). Проза в этом смысле несколько беднее, но не намного, как нам показывает наша разнообразная практика. Но вывод о невозможности — и, главное, ненужности — «абсолютного перевода» — он очень важный и вполне нам близкий. Больше полувека назад, между прочим, написано, а помнят о нем, похоже, немногие.

Ну и, конечно же, «чтение как работа» — в этом Эткинд ссылается на еще более ранние работы Асмуса.

Отдельное развлечение — страницы его полемики с Кашкиным, который призывал, как мы знаем, «прорываться сквозь текст» к «непосредственному авторскому восприятию», переводить «затекст» и прочую невнятную поебень. Эткинд верно замечает, что сделать это даже, что называется, in good faith, невозможно. Понятно, что для этого переводчику необходимо не перевоплотиться, а самому неким мистическим образом стать «Хайне, Гёте и Золя». Но — и масштаб личности не тот, не говоря о биологии, генетике и любимых тем же Кашкиным «классовых различиях». Да и знаний не хватит. Ну и вообще абсурд. Получается, что на ниве перевода продолжается война «школы Станиславского» с «методом Чехова», по которой все же перевод играется в действительности. Убежденность Кашкина в том, что передовой советский переводчик способен изменить своему «классовому чутью» и стать кем угодно (а не просто в него перевоплотиться) нелепа и смехотворна. Здесь и залегают корни всех этих пресловутых «сырников».

Теоретические позиции Кашкина Эткинд прямо называет «ложными» и иллюстрирует наглядными примерами передержек и искажений в кашкинских разборах переводов. Хотя и он пресловутый «буквализм» толкует несколько превратно в духе времени, а издательство «Академия» 1930-х годов прямо-таки недолюбливает. Но до истерических доносов все ж не опускается (говорю же — приличный человек). Однако упрощенчество Маршака и небрежности Пастернака все равно оправдывает презабавно: к примеру, Шекспир, дескать, «темен» был, а Маршак их сделал «светлыми» для советского читателя. И в этом еще один — странный — урок этой книжки: при желании оправдать можно все, что угодно. Перевод — не математика, еще бы.

Мёртвые хватают живых. Читая Ленина, Бухарина, Троцкого by Dora Shturman

Мёртвые хватают живых. Читая Ленина, Бухарина, Троцкого by Dora Shturman

My rating: 5 of 5 stars

http://dodo-space.ru/lobster/2016-03-04/

еще один эксклюзив для Радио Голос Омара, сегодняшний

Filed under: just so stories

March 3, 2016

onwards with the arts

еще один художественный фотопортрет Пика в интерьере

“Где умирают мечты” – эссе Джона Степпинга, в немалой степени – про Пинчона. как раз материал для “Пыльцы”

Inherent Vice – Film noir aus dem Geiste des Slapstick

шесть Керуаков выходят в электричестве с таким вот серийным оформлением

ну и архив Боба Дилана, конечно

услуга обществу: кто в родном городе – не забудьте не пропустить:

Filed under: pyncholalia, talking animals

March 2, 2016

winter back news

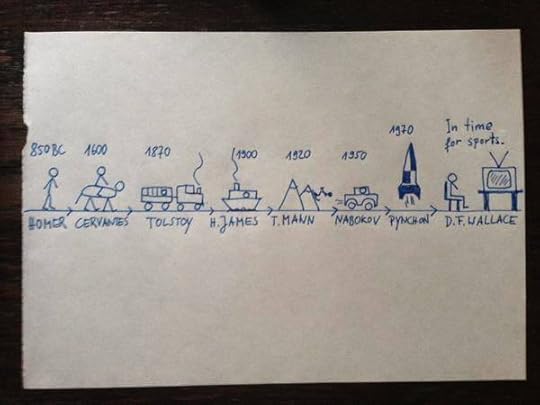

два прекрасных наглядных пособия от блога “Лот 49”. второе служит ответом на вопрос “что читать?”

еще один видеоблогер с прекрасным интро:

про другое:

продолжение заметок редактора Дейвида Бриттона

ой, на “Прямоходящих мыслителей” еще и такая реца есть: Структура книги не совсем соответствует естественной хронологии… ай-я-яй…

Filed under: men@work, pyncholalia, talking animals

March 1, 2016

spring start news

борения журнала “Пыльца” с финансами – и милая картинка от них же

а вот как на самом деле выглядит собрание неавторизованного Пинчона (тиражом 15 экз. и по цене 350 долларов):

а это Митя на японском ТВ:

еще один заход в непознанный мир “Fun with Flags” – оказалось, что книжных видеоблогеров чуть больше, чем до бениной мамы, и вот один из них с разговорами о “Перебоях в смерти” Жозе Сарамаго

а это наша дискотека

Filed under: pyncholalia, talking animals

February 29, 2016

the end of winter news

перво-наперво вчера то у нас праздник был. “Радуга тяготения” народилась

а тут гора рецензий на немецкую “Винляндию”

Книга написана очень своеобразным, вычурным языком (представляю, как с ней намучился переводчик… это с Лайвлибо о Бонфильоли. да нет. не мучился. наоборот

ну и завтра, вероятно, весна

Filed under: pyncholalia, talking animals

February 28, 2016

drops of news

ну, первым делом – на Радио Голос Омара наш литературный концерт об именах (и это только начало)

новый Мервин Пик возник на Фантлабе

Линда Блинова перечитывает Мураками, и ей от этого много счастья

…чего не скажешь о что-читателях

а Владимир Ермолаев читает “Сатори в Париже”:

По мне, так лучшее из того, что он написал (а я прочел). Настоящий модернизм. И много юмора. Elena Ermolaeva часто смеется. Это знак.

борения читателей с “Почтамтом” Буковски

…отсмеявшись, переходим в настоящим новостям:

все уже подписались на твиттер Пацана Кеноши? там вас ждет много пунктуационного счастья

Гроверд продолжает изучение “Края навылет” и делится изученным

Filed under: pyncholalia, talking animals