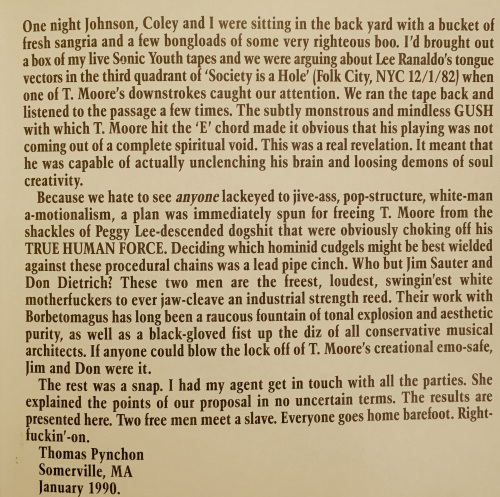

Max Nemtsov's Blog, page 269

April 20, 2016

endeavour to ascertain

в кои-Ñо веки возник ÑмеÑной ÑекÑÑик пÑо ÐинÑона. Ð²Ð¾Ñ Ð¾Ð½:

ÐандÑоид ХелÑинг

Ðак опÑеделиÑÑ, ÑÑо Ð²Ñ Ð² Ñомане ТомаÑа ÐинÑонаâ ÐаÑа ÑÐ°Ð¼Ð¸Ð»Ð¸Ñ â каламбÑÑ.

â ÐÑ â ÑÑÑ-Ñо ÑекÑÑалÑÐ½Ð°Ñ Ð¸Ð³ÑÑÑка.

â ÐÑ Ð¸ÑполÑзÑеÑе кого-Ñо как ÑекÑÑалÑнÑÑ Ð¸Ð³ÑÑÑкÑ.

â Ðам обоим ÑÑо по дÑÑе, и Ð²Ñ ÑаÑÑо пÑивлекаеÑе дÑÑÐ³Ð¸Ñ Ð»Ñдей как ÑекÑÑалÑнÑе игÑÑÑки. ТÑеÑÑе лиÑо, однако, Ñлабо, Ð²ÐµÐ´ÐµÑ ÑÐµÐ±Ñ ÐºÐ°Ðº девÑонка и вовÑе вам не ÑовнÑ.

â Ðа вами ÑледÑÑ Ðни. Ðли неÑ.

â ÐаÑа Ð¶Ð¸Ð·Ð½Ñ â паÑÑÐ¸Ñ Ð¸Ð· дÑÑгого пÑоизведениÑ. ÐÑ ÑмÑÑно ÑÑо ÑознаеÑе.

â Ð Ñой меÑе, в какой Ð²Ñ Ñ Ð¾ÑÑ ÑÑо-Ñо ÑознаеÑе, оно ÑмÑÑно.

â ÐÑо-Ñо ÑÑдом Ñ Ð²Ð°Ð¼Ð¸ ÑÑо-Ñо кÑÑиÑ, и Ð²Ñ Ñ Ð¾ÑиÑе ÑÑо попÑобоваÑÑ.

â ÐÐ°Ñ Ð¸Ð½ÑеÑÐµÑ Ð¸ заÑлÑги обÑаÑно пÑопоÑÑионалÑÐ½Ñ Ð½Ð¾Ð¼ÐµÑÑ ÑÑÑаниÑÑ.

â ÐÑ ÑовеÑÑали, ÑовеÑÑаеÑе или бÑдеÑе ÑовеÑÑаÑÑ Ð°ÐºÑ Ð¾ÑвÑаÑиÑелÑного наÑилиÑ.

â ÐÑ ÑовеÑÑали, ÑовеÑÑаеÑе или бÑдеÑе ÑовеÑÑаÑÑ Ð°ÐºÑ Ð¾ÑвÑаÑиÑелÑной ÑекÑÑалÑной ÑÑанÑгÑеÑÑии. (Ðозможно, одновÑеменно Ñ Ð°ÐºÑом оÑвÑаÑиÑелÑного наÑилиÑ.)

â ÐÑ Ð¿ÑÑеÑеÑÑвÑеÑе. ÐÑÐ½ÐºÑ Ð½Ð°Ð·Ð½Ð°ÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ðµ Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ Ð·Ð½Ð°ÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ Ð±ÑÑÑ Ð²Ð¾Ð¾Ð±Ñе недоÑÑижим. Само пÑÑеÑеÑÑвие не важно. ÐиÑÑо не важно, еÑли вдÑмаÑÑÑÑ. ÐодиÑе-ка лÑÑÑе займиÑеÑÑ ÐºÐ°ÐºÐ¸Ð¼-нибÑÐ´Ñ Ð¿ÑиÑÑдливÑм ÑекÑом в надежде, ÑÑо ÑÑо Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ Ð²Ð°Ñей ÑкзиÑÑенÑиалÑной ÑкÑке.

â Ðе помогаеÑ.

â Ðозможно, пÑоиÑÑ Ð¾Ð´Ð¸Ñ ÑÑо-Ñо зловеÑее, а Ð²Ñ Ð½Ðµ можеÑе поделаÑÑ Ñ ÑÑим ниÑего. Ðа и не пÑÑаеÑеÑÑ Ð²Ð¾Ð¾Ð±Ñе-Ñо.

â ÐÑ Ð²Ð¾Ð¾Ð±Ñе обладаеÑе индивидÑалÑноÑÑÑÑ? Ðедавно ли пÑовеÑÑли? У Ð²Ð°Ñ ÐµÐµ оÑнÑли Ðни или Ð²Ñ ÐµÐµ оÑÑавили в дÑÑÐ³Ð¸Ñ Ð±ÑÑÐºÐ°Ñ ? Ðе ÑÑÐ¾Ð¸Ñ Ð¸ иÑкаÑÑ.

â ÐÑÑки, в коÑоÑÑÑ Ð¾ÑÑалаÑÑ Ð²Ð°Ñа индивидÑалÑноÑÑÑ, на женÑине. Ðолжно бÑÑÑ, она Ð¸Ñ Ð½Ð¾ÑÐ¸Ñ Ð¿Ð¾ÑомÑ, ÑÑо лиÑÑ Ñак ей ÑдаÑÑÑÑ Ð·Ð°Ð¸Ð¼ÐµÑÑ ÑобÑÑвеннÑÑ Ð¸Ð½Ð´Ð¸Ð²Ð¸Ð´ÑалÑноÑÑÑ. ÐаймиÑеÑÑ Ñ Ð½ÐµÑ ÑекÑом. ÐнÑÑÑи Ñ Ð½ÐµÐµ Ð¼ÐµÑ Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð¼. СпеÑва ÑдоÑÑовеÑÑÑеÑÑ, ÑÑо она неÑовеÑÑеннолеÑнÑÑ.

â ÐÐ¾Ð·Ð½Ð¸ÐºÐ°ÐµÑ Ð¸ÑÑоÑиÑеÑÐºÐ°Ñ Ð»Ð¸ÑноÑÑÑ! ÐÑи лÑбÑÑ ÑекÑ, наÑкоÑики и Ñок-н-Ñолл Ñак же, как и вÑ! ÐамÑлиÑÑ, пÑополоÑкаÑÑ, повÑоÑиÑÑ.

[50 ÑÑÑÐ°Ð½Ð¸Ñ Ð¾ неизвеÑÑном Ñпизоде в иÑÑоÑии ÑÐµÑ Ð½Ð¸ÐºÐ¸ или маÑемаÑики.]

ÑоÑоÑÑÑд âÐдÑкое ваÑевоâ

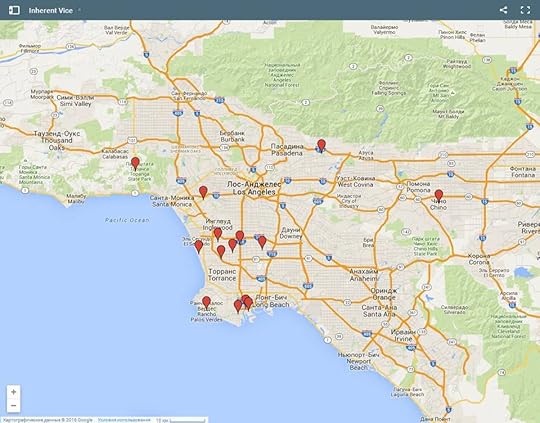

ÐÐµÐ´Ð°Ð»Ñ ÑÑÐµÐ¿Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ ÑеалÑноÑÑÑÑ Ð¿ÑÐµÐ´Ð»Ð°Ð³Ð°ÐµÑ ÑÑÑÑ Ð¿Ð¾ ÐоÑ-ÐнжелеÑÑ ÐинÑона

Filed under: men@work, pyncholalia

April 19, 2016

indeed, sir

еÑе меÑÑа пинÑоноидам

Ð²Ñ ÑÑÑ Ð½Ð¸Ñего не знаеÑе, а в Ð-Ñке ÑÐµÐ³Ð¾Ð´Ð½Ñ ÑиÑаÑÑ ÑаÑÑказ ТомаÑа ÐинÑона

вÑлезла ÑÑаÑÐ°Ñ ÑÑаÑейка из âЧикаго ТÑибаâ о заÑвоÑниÑеÑÑве наÑего авÑоÑа

некÑо ÐаÑÑенÑÑева пÑоÑла âSacre Bleuâ ÐÑиÑа ÐÑÑа. оÑÑалÑнÑе Ñам Ñоже вполне замеÑаÑелÑÐ½Ñ Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñ Ð¿ÑоÑим

Filed under: pyncholalia, talking animals

April 18, 2016

something to show

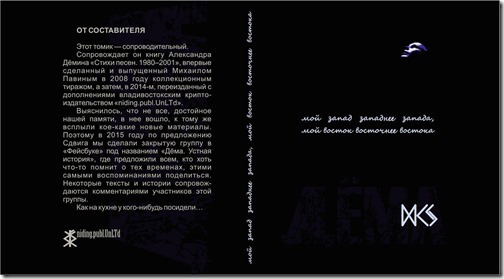

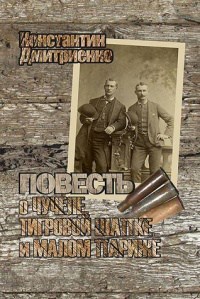

ÑÐµÐ³Ð¾Ð´Ð½Ñ Ñ Ð½Ð°Ñ Ð¿ÑемÑеÑа обложки

ÐонÑÑанÑин ÐмиÑÑиенко в ноÑи пÑиÑлал, ÑазÑеÑил показÑваÑÑ. говоÑиÑ, в мае бÑÐ´ÐµÑ Ð²Ð¾Ñ Ð·Ð´ÐµÑÑ

маÑгиналÑное: Novelists: Is it possible in today’s marketplace to maintain one’s anonymity completely, as Thomas Pynchon has and still succeed? Why or why not? пÑоÑÑой оÑвеÑ: поÑÐ¾Ð¼Ñ ÑÑо вÑе оÑÑалÑнÑе â ÐеÑловимÑе Ðжо

в ÐиÑеÑе ÑобиÑаÑÑÑÑ Ð²Ð¾Ð·Ð´ÑÑ Ð¾Ð¼ ÑоÑговаÑÑ Ð½Ð° днÑÑ , Ð²Ð¾Ñ ÑÑо Ñамое ÑемаÑиÑеÑкое из пÑедложенного. доза оÑноÑиÑелÑно ÑиÑÑого киÑлоÑода

Filed under: ÐÑма, men@work, pyncholalia

April 17, 2016

what ho!

воÑ, некÑо ÐÐ°Ð½Ñ ÐлеÑев Ñам Ñделал (ÑÑо из âÑÑаб-кваÑÑиÑÑ ÐинÑонаâ, ÑÑо оÑделÑно поÑеÑно â Ñак ее назÑваÑÑ: Ñам, к пÑимеÑÑ, обÑÑÐ¶Ð´Ð°Ñ Ð¾Ð±Ð»Ð¾Ð¶ÐºÐ¸, Ñвно ÑбежденÑ, ÑÑо âРадÑгÑâ издавали два издаÑелÑÑÑва; ÑÑÑÐ»ÐºÑ Ð¿Ð¾ÑÑавиÑÑ Ð½Ðµ могÑ, Ñ Ð¾Ð·Ñйка запÑеÑила, но Ñами найдеÑе; ÑÑо же каÑаеÑÑÑ Ð²ÐµÑÑÑалÑÑика, Ñо в Ñо вÑÐµÐ¼Ñ ÑÑо бÑл ÑакÑиÑеÑкий вопÑÐ¾Ñ Ð¿Ð¾ какой-Ñо пÑиÑине â но оÑвеÑÑ Ð·Ð´ÐµÑÑ, его зовÑÑ ÐонÑÑанÑин ÐоÑкалев, и он гений веÑÑÑки â еÑли комÑ-Ñо инÑеÑеÑно, заглÑниÑе в âÐРТÐÐâ Ðейва ÐггеÑÑа)

Ð¢Ð¾Ð¼Ð°Ñ ÐинÑон вÑÑÑеÑаеÑÑÑ Ñ ÐампоÑкой ÐайÑоном

“Vizio di forma” di Paul Thomas Anderson

пÑо ÐÑÑи СнайдеÑа

Ñ Ñж дÑмал, ÑÑо пÑо ÐÑиÑа Ðегли вÑе забÑли, а Ð²Ð¾Ñ Ð½ÐµÑ. âРШмидÑеâ СеÑгей ÐÑзнеÑов пÑоÑел

ÑмоÑÑиÑе, какой пÑекÑаÑнÑй конÑеÑÑ Ðманда ÐÐ°Ð»Ð¼ÐµÑ ÑоÑоваÑиÑи ÑÑÑÑоила:

Filed under: pyncholalia, talking animals

April 16, 2016

mean mean while

30-Ñ ÑеÑÐ¸Ñ Ð¿Ð¾Ð´ÐºÐ°ÑÑа âÐинÑон Ðа ÐÑдÑÑ â: Shanty-Town in Toilet-Land

пÑо кино: Dokumentation: “Thomas Pynchon: A Journey into the Mind of [P.]” [D, CH 2002]

в âÐÑлÑÑеâ â пеÑевод давнего ÑекÑÑа пÑо Ñ Ñдожника ÐаÑка ÐеÑÑеÑа

пÑимеÑаÑелÑно о биÑ-полиÑике ÑÑиÑмвиÑаÑа, Ñ ÐµÑ Ðµ

Ð½Ñ Ð¸ о Ð¥Ñнке вÑÑказÑваÑÑÑÑ. о âÐенÑÐ¸Ð½Ð°Ñ â, в ÑаÑÑноÑÑи

а на Ñадио ÐÐ¾Ð»Ð¾Ñ ÐмаÑа â ШаÑи о Ñомане ÐонÑÑанÑина ÐмиÑÑиенко (и Ð¼Ñ Ð½Ðµ можем пÑойÑи мимо и оÑÑаÑÑÑÑ Ð² ÑÑоÑоне; а поÑÐµÐ¼Ñ â об ÑÑом как-нибÑÐ´Ñ Ð² ÑледÑÑÑий Ñаз)

плавно пеÑеÑекаем к наÑей ÑаÑÑиÑенной диÑкоÑеке. ÑпÑаведливоÑÑи Ñади, конеÑно, давно поÑа бÑло показаÑÑ ÑÑÑ Ð³Ð»ÑпенÑкÑÑ Ð¿ÐµÑÐµÐ½ÐºÑ Ð¾ Ñодном гоÑоде. она, конеÑно, полÑÑÑе бÑÐ´ÐµÑ ÑвоÑений, Ñ Ð½Ðµ знаÑ, ÐлекÑÐµÑ ÐакаÑенко, но ÑÑла, по пÑавде ÑказаÑÑ, Ð¾Ñ Ð½Ð¸Ñ Ð½ÐµÐ´Ð°Ð»ÐµÐºÐ¾. Ð´Ð»Ñ Ð¼ÐµÐ½Ñ Ð·Ð°Ð³Ð°Ð´ÐºÐ°, Ñем ÑÑо Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ Ð½ÑавиÑÑÑÑ

она дÑÑаÑÐºÐ°Ñ Ñеликом, Ð¾Ñ Ð¸ до. Ñж лÑÑÑе ÑлÑÑаÑÑ Ð²Ð¾Ñ Ñакие дÑÑÑÑ Ð² Ñом же жанÑе:

но лÑÑÑе вÑего, мне кажеÑÑÑ, Ñакое. и паÑÑиоÑиÑно вдобавок

Filed under: pyncholalia, talking animals

April 15, 2016

from all over

Ñак Ñовпало, ÑÑо ÑÐµÐ³Ð¾Ð´Ð½Ñ â Ñовно два года Радио ÐÐ¾Ð»Ð¾Ñ ÐмаÑа. ÑÐµÐ³Ð¾Ð´Ð½Ñ Ñам воÑÐ¿Ð¾Ð¼Ð¸Ð½Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¾ книге о манÑÑкÑипÑе ÐойниÑа

а жÑÑнал âÐÑлÑÑаâ попал в жÑÑнал âÐопиÑемâ. ÑÑо ÑÑÐ¿ÐµÑ . поздÑÐ°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ ÐºÐ¾Ð»Ð»ÐµÐ³Ð°Ð¼

Ð²Ð¾Ñ Ð²Ð°Ð¼ болгаÑÑкий ÐÑоÑиган Ð´Ð»Ñ ÑазнообÑазиÑ. Ñ Ð¾ÑоÑенÑкий

кÑо-Ñо на ÐайвÐибе пÑоÑел âSacre Bleuâ ÐÑиÑÑоÑеÑа ÐÑÑа

ÑÑо 17-леÑний книжнÑй Ð²Ð¸Ð´ÐµÐ¾Ð±Ð»Ð¾Ð³Ð³ÐµÑ Ð¾ âÐнижном воÑеâ ÐаÑÑина СÑзака (не ÑÑазÑ)

âТомÑкий обзоÑâ о ÑказоÑной анÑологии ÐÐµÐ¹Ñ ÐеÑÐ½Ñ Ð°Ð¹Ð¼ÐµÑ

новÑй видеоколлаж ÐиÑи Ðоваленина на ÑÑаÑÑÑ Ð¸ не ÑамÑÑ Ð¾ÑевиднÑÑ Ð¿ÐµÑÐµÐ½ÐºÑ ÐÑмÑ:

Filed under: ÐÑма, pyncholalia, talking animals

April 14, 2016

our merry universe

Ð·Ð½Ð°Ñ Ð»Ð¸ Ñ Ð Ñби ÐÑоÑник?

поÑÑÑÐµÑ ÐеÑÑака в инÑеÑÑеÑе

ÐÑзовик (гм) о âÐенÑÐ¸Ð½Ð°Ñ â: ÐоÑÑоинÑÑва: ÐаÑем из вообÑе пеÑеÑиÑлÑÑÑ,ÑÑо же ÐÑковÑки! ÐедоÑÑаÑки: Я Ð¸Ñ Ð½Ðµ наÑел.

он же о âÐоÑÑамÑеâ: ÐоÑÑоинÑÑва: ÐÑÑÑÐ°Ñ ÐºÐ½Ð¸Ð³Ð° авÑоÑа, на мой ÑÑбÑекÑивнÑй взглÑд, ÑазÑмееÑÑÑ. ÐедоÑÑаÑки: ÐÐµÑ Ð¼Ð¸Ð½ÑÑов.

на днÑÑ ÑÑÑ Ð¾ÑмеÑали Ð´ÐµÐ½Ñ Ð¼ÑзÑканÑиков и Ð´ÐµÐ½Ñ ÐºÐ¾ÑмонавÑиков. по ÑÑÐ¾Ð¼Ñ Ð¿Ð¾Ð²Ð¾Ð´Ñ â пÑаздниÑÐ½Ð°Ñ Ð¿Ð¾Ð´Ð±Ð¾Ñка, обÑединÑÑÑÐ°Ñ Ñо и ÑÑо

Filed under: pyncholalia, talking animals

April 13, 2016

interesting…

ÑообÑаÑÑ: âÐовеÑâ добÑалÑÑ Ð´Ð¾ ХабаÑовÑка. âновÑмâ пеÑевод, коÑоÑÐ¾Ð¼Ñ 8 леÑ, как-Ñо Ñложно, пÑавда, назÑваÑÑ, а локалÑÐ½Ð°Ñ ÑеакÑÐ¸Ñ ÑÐ°ÐºÐ°Ñ ÑеакÑÐ¸Ñ (Ð½Ñ Ð¸ да, пеÑвÑй ÑиÑаж, как нам ÑообÑаÑÑ, Ñже законÑилÑÑ, Ñак ÑÑо еÑÑÑ Ð¾ÑÑоÑÐ¾Ð¶Ð½Ð°Ñ Ð½Ð°Ð´ÐµÐ¶Ð´Ð° на пÑодолжение)

еÑе новоÑÑи: âÐнÑÑÑенний поÑокâ вÑоде Ð±Ñ Ð½Ð°Ð¼ÐµÑен к пеÑевÑпÑÑкÑ

но и ÑÑо еÑе не вÑе: âÐÑай навÑлеÑâ Ñоже поÑвилÑÑ Ð² Ð¿Ð»Ð°Ð½Ð°Ñ . не пÑоÑло Ð¸â¦ Ð½Ñ Ð´Ð° ладно. ÑаÑÑнÑе комменÑаÑии недоÑÑÑÐ¿Ð½Ñ – ÑÑÐ´Ñ Ð¿Ð¾ вÑемÑ, поÑÐ¾Ð¼Ñ ÑÑо вÑе в Ðондоне (одни Ð¼Ñ Ð² Ð¾ÐºÐ¾Ð¿Ð°Ñ )

ÐайвÐÐ¸Ð±Ð¾Ð²Ð°Ñ ÐºÐ¸Ñа ÑÑÐ³Ð°ÐµÑ âÐенÑинâ ÐÑковÑки

еÑе один оÑклик на Ñоман ÐÑÑ Ð¾Ð²Ð½Ð¾Ð³Ð¾ â Ñ Ð¿Ð¾ÑÑÑеÑом ÑиÑÑлÑного геÑÐ¾Ñ (и, Ñ Ð²Ð°Ð»Ð° небеÑам, без одиознÑÑ ÑÑавнений Ñ Ð¢Ð¾Ð¼Ð°Ñом ÐинÑоном)

еÑе одно пополнение ÐемоÑиалÑного плейлиÑÑа ÐлекÑандÑа ÐÑмина â новÑй видеоколлаж ÐиÑи Ðоваленина:

Filed under: ÐÑма, pyncholalia, talking animals

April 12, 2016

older and wiser

поÑÑÑÐµÑ Ð½Ð°ÑÑоÑÑего пинÑоноведа

оÑеÑÐµÐ´Ð½Ð°Ñ Ð¾ÐºÐ¾Ð»Ð¾Ð»Ð¸ÑеÑаÑÑÑÐ½Ð°Ñ Ñ ÑйнÑ. идиоÑов Ñ Ð²Ð°ÑÐ°ÐµÑ Ð½Ðµ ÑолÑко в ÑÑой ÑÑÑане, но и в ÑеÑ

а ÑÑÑ ÐºÐ°ÐºÐ¾Ð¹-Ñо благонамеÑеннÑй Ð¸Ð´Ð¸Ð¾Ñ Ð¿Ð¸ÑÐµÑ Ð¾ âÐалÑÑике во мглеâ. наÑладиÑеÑÑ ÐºÑаÑоÑой Ñлога:

â¦Ð° пÑоÑие ÑаÑÑÐºÐ°Ð·Ñ Ð½Ð°Ð¿Ð¸ÑÐ°Ð½Ñ Ð±ÑдÑо в подÑажание его зловеÑей и ÑаинÑÑвенной аÑмоÑÑеÑе⦠ÐÑÑнÑй и ÑоÑжеÑÑвеннÑй ÑÑÐ¸Ð»Ñ Ð¿Ð¾Ð²ÐµÑÑÐ²Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ ÐºÐ½Ð¸Ð³Ð¸ Ð½Ð°Ð¿Ð¾Ð¼Ð¸Ð½Ð°ÐµÑ Ð³Ð¾ÑиÑеÑкий ÑÐ¾Ð±Ð¾Ñ Ñ Ð²ÑÑокими Ñводами и мÑаÑной лепниной на ÑÑÐµÐ½Ð°Ñ .

и Ñак далее. и Ð²ÐµÐ´Ñ ÐºÐ°Ðº лÑÑÑе Ñ Ð¾Ñели, Ñ Ð¿Ð¾Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ñ

неожиданное Ð¾Ñ Ðайка Ðлебова:

Filed under: pyncholalia, talking animals

April 11, 2016

I don’t do advice

The Translator’s Invisibility: A History of Translation by Lawrence Venuti

The Translator’s Invisibility: A History of Translation by Lawrence Venuti

My rating: 5 of 5 stars

ÐеÑомненно, ÑÐ°Ð¼Ð°Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÐµÐ·Ð½Ð°Ñ ÐºÐ½Ð¸Ð¶ÐºÐ° по «пеÑеводоведениÑ», ÑÑо мне попадалаÑÑ. Рне ÑолÑко â ÑÑо вообÑе ÑÐ°Ð¼Ð°Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÐµÐ·Ð½Ð°Ñ ÐºÐ½Ð¸Ð¶ÐºÐ° по иÑÑоÑии/ÑеоÑии пеÑевода в обозÑимой вÑеленной (не ÑÑиÑÐ°Ñ ÐоÑÑ ÐалÑ, конеÑно, но Ñам пÑакÑика). ÐоÑÐµÐ½Ñ ÐенÑÑи обÑÑвлÑеÑÑÑ ÑамÑм вменÑемÑм Ñеловеком в Ñой же Ñамой обозÑимой вÑеленной â и беÑполезно ÑпÑаÑиваÑÑ, как Ñ Ð¶Ð¸Ð» ÑанÑÑе, не ÑиÑамÑи его. ХоÑоÑо жил, ÑоÑжÑам, но нÑжда и ÑÑга к ÑÑÐµÐ½Ð¸Ñ ÐµÐ³Ð¾ книжек по Ñ

ÑдожеÑÑÐ²ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¼Ñ Ð¿ÐµÑÐµÐ²Ð¾Ð´Ñ ÑлÑÑилиÑÑ ÑолÑко ÑейÑаÑ. ÐÑ Ð¸ мозговÑе валенÑноÑÑи ÑвободнÑе поÑвилиÑÑ.

Т.е. он ниÑего оÑобого нового не говоÑиÑ, конеÑно, за иÑклÑÑением пÑиÑÑалÑного ÑазбоÑа инÑеÑеÑнÑÑ

кейÑов (ÑамÑе пÑимеÑаÑелÑнÑе здеÑÑ â ÑÑо, конеÑно, омоÑоннÑе пеÑÐµÐ²Ð¾Ð´Ñ ÐаÑÑлла ÑеÑой ÐÑкоÑÑкиÑ

и пеÑÐµÐ²Ð¾Ð´Ñ ÐзÑÑ ÐаÑнда и Ðола ÐлÑкбÑÑна в аÑÑоÑÑименÑе). Ðе новое оно поÑомÑ, ÑÑо пÑакÑиÑеÑки до вÑего ÑÑого пÑакÑиÑеÑкий пеÑеводÑик, как показÑÐ²Ð°ÐµÑ Ð¿ÑакÑика и как пÑавило, доÑ

Ð¾Ð´Ð¸Ñ Ñвоим Ñмом. ÐÑ Ð¶Ðµ доÑли воÑ. Ðо вÑÑ ÑÑÑка в Ñом, как именно он ÑÑого ниÑего нового не говоÑиÑ. Т.е. он иÑониÑеÑки пÑоÑ

одиÑÑÑ Ð¿Ð¾ позиÑии, коÑоÑой Ñ Ð¸ Ñам долгое вÑÐµÐ¼Ñ Ð¿ÑидеÑживалÑÑ («еÑÑÑ Ð·Ð°ÐºÐ¾Ð½Ñ ÑеÑмодинамики, но на кÑÑ

не иÑ

знание не оÑÐµÐ½Ñ Ð¿ÑигождаеÑÑÑ»), но полÑза в Ñом, ÑÑо он а). легиÑимизиÑÑÐµÑ Ð¸ наÑи (в Ñ.Ñ.) пÑакÑиÑеÑкие подÑ

одÑ, б). показÑÐ²Ð°ÐµÑ â в оÑеÑедной Ñж Ñаз, â ÑÑо Ð¼Ñ Ð½Ðµ одиноки во вÑеленной и вообÑе ÑÑоим на веÑном пÑÑи. ЧÑо не ÑолÑко полезно, ÑазÑмееÑÑÑ, но и пÑиÑÑно.

Ð ÑвÑзи Ñ Ð¾Ð±ÑекÑивной полезноÑÑÑÑ ÑÑой книжки Ð´Ð»Ñ Ð¿ÑакÑики ÑÑановиÑÑÑ Ñем более непонÑÑно, поÑÐµÐ¼Ñ ÐµÐµ не ÑÑÑеÑÑвÑÐµÑ Ð½Ð° ÑÑÑÑком ÑзÑке. Я, по кÑайней меÑе, не обнаÑÑжил, можеÑ, она, конеÑно, Ñ

Ð¾Ð´Ð¸Ñ Ð² академиÑеÑком ÑамиздаÑе. Ðа ÐенÑÑи вообÑе Ñ Ð²Ð¸Ð´ÐµÐ» ÑолÑко ÑÑÑлки и понавÑдеÑганнÑе ÑиÑаÑÑ Ð¸Ð· него â как пÑавило, Ñ Ð²ÐµÑÑма, гм, кÑиÑиÑеÑкими, еÑли не пÑÑмо ÑÑгаÑелÑнÑми комменÑаÑиÑми.

ÐÑоблема ÑÑÑ Ð²Ð¾Ñ Ð² Ñем. Ðо ÑÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½ÐµÐºÐ¾ÑоÑÑÑ

ÑовеÑÑкиÑ

и поÑÑÑовеÑÑкиÑ

«ÑÑебников Ñ

ÑдожеÑÑвенного пеÑевода» (ÐелÑбина и Ð¥ÑÑ

Ñни, в ÑаÑÑноÑÑи) ÑÑановиÑÑÑ Ð¿Ð¾Ð½ÑÑно, ÑÑо ÑеоÑеÑиÑеÑÐºÐ°Ñ Ð¼ÑÑÐ»Ñ Ð² оÑеÑеÑÑвенном «пеÑеводоведении» замеÑла на ÑÑбеже наÑала 1960-Ñ

годов. Ðа Юджине Ðайде пÑимеÑно (ÑÐ°Ð±Ð¾Ñ ÐºÐ¾ÑоÑого Ñоже per se на ÑÑÑÑком в каком-либо ÑеÑÑезном обÑеме не ÑÑÑеÑÑвÑеÑ, ÑÑо ÑÑÑанно, но Ð²Ð¾Ñ Ð¿Ð¾Ð´Ð¸ ж ÑÑ). Ðайда, как извеÑÑно, бÑл библеиÑÑом и конÑÑлÑÑанÑом ÐмеÑиканÑкого библейÑкого обÑеÑÑва по пеÑеводÑ, Ñ.е. маÑ

ÑовейÑим ÑеакÑионеÑом Ñ ÑовеÑÑкой ÑоÑки зÑениÑ. ÐÑÑего его Ñак полÑбили ÑовеÑÑкие ÑеоÑеÑики, еÑÑÑ Ð±Ð¾Ð»ÑÑÐ°Ñ Ð·Ð°Ð³Ð°Ð´ÐºÐ° â но Ð´Ð»Ñ Ð½Ð¸Ñ

он бÑл (и оÑÑаеÑÑÑ, ÑÑÐ´Ñ Ð¿Ð¾ вÑемÑ, до ÑиÑ

поÑ) поÑледним пиÑком пеÑеводоведÑеÑкой модÑ. ХоÑÑ ÑеоÑеÑиÑеÑкие вÑкладки Ñвои он оÑновÑвали лиÑÑ Ð½Ð° пÑакÑиÑеÑком маÑеÑиале оÑобенноÑÑей пеÑевода одной книги (Ðниги, ÑказаÑÑ Ð²ÐµÑнее) Ñо вÑеми вÑÑекаÑÑими â и поÑÐ¾Ð¼Ñ Ð´Ð²Ð¸Ð³Ð°Ð» ÑеоÑÐ¸Ñ Â«Ð¿ÑиÑÑÑениÑ» иноÑзÑÑного ÑекÑÑа Ñ Ð¿Ð¾Ð·Ð¸Ñий ÑÑноÑенÑÑизма, кÑлÑÑÑÑного импеÑиализма и наÑÑиÑÑизма. ÐÐ°ÐºÐ¾Ð²Ð°Ñ ÑÑÑаÑÐµÐ³Ð¸Ñ Ð¸ оÑÑаеÑÑÑ Ð´Ð»Ñ Ð½Ð°ÑиÑ

диваннÑÑ

пеÑеводÑиков ÑимпаÑиÑной и оÑновополагаÑÑей â в ÑÑом же, видаÑÑ, и ÑовеÑÑкие ÑеоÑеÑики видели клаÑÑовÑÑ Ð¸ идеологиÑеÑкÑÑ Ð±Ð»Ð¸Ð·Ð¾ÑÑÑ.

ÐенÑÑи же, Ñ Ð½Ð¸Ð¼ ÑпоÑÑÑий Ñж ÑеÑвеÑÑÑ Ð²ÐµÐºÐ°, Ð´Ð»Ñ Ð½Ð¸Ñ

, Ñамо Ñобой, по-пÑÐµÐ¶Ð½ÐµÐ¼Ñ Ð°Ð½Ñан-ÑеÑÑÐ¸Ð±Ð»Ñ Ð¸ подÑÑвной Ñадикал, ÑлиÑком маÑгиналÑнÑй Ð´Ð»Ñ Ð·Ð´ÐµÑнего ÑеоÑеÑиÑеÑкого заÑ

олÑÑÑÑÑ. Ðго взглÑÐ´Ñ Ð¾ÑÑаÑÑÑÑ Ñделом Ñилологов, да и Ñо далеко не вÑеÑ

, а ÑазделÑÑÑ Ð¸Ñ

и вообÑе единиÑÑ (пÑедполагаÑ, иÑ

можно пеÑеÑÑиÑаÑÑ Ð¿Ð¾ палÑÑам одной ÑÑки). ÐÑ

ÑаниÑелÑнÑе ÑенденÑии «ÑовеÑÑкой ÑÐºÐ¾Ð»Ñ Ð¿ÐµÑевода» же Ñ Ð½Ð°Ñ Ð¿Ð¾-пÑежнемÑ, как Ð¼Ñ Ð²Ð¸Ð´Ð¸Ð¼, акÑÑалÑнÑ, гоÑодовÑе на поÑÑÑ Ð¸ бдÑÑ, ÑаÑÐ°Ñ Ð¸ не пÑÑаÑÑ Ð² пеÑевод ниÑего, ÑÑо не поÑ

оже на ÑÑниÑеÑкие конÑеÑвÑ, именÑемÑе «канониÑеÑкими пеÑеводами». Ð ÑÑом еÑли не ÑÑагедиÑ, Ñо Ñж ÑоÑно дÑама, дÑама идей (Ñм).

ÐÑ Ð¸ в вопÑоÑаÑ

ÑÑики пеÑевода Ðайда бÑл веÑÑ

озавеÑно поÑледоваÑелен, Ñего ÑовеÑÑкие его ÑиÑаÑели пÑедпоÑиÑали не замеÑаÑÑ (Ñем ÑамÑм вÑзÑÐ²Ð°Ñ ÑейÑÐ°Ñ ÑÐ¾Ð¼Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð² ÑенноÑÑи и ÑелоÑÑноÑÑи ÑобÑÑвеннÑÑ

поÑÑÑоений, Ñм. ÐаÑкина, к пÑимеÑÑ). Ðн пÑиÑавнивал ÑабоÑÑ Ð¿ÐµÑеводÑика к ÑабоÑе Ñ

ÑиÑÑианÑкого миÑÑионеÑа и ÑообÑал, ÑÑо долг пеÑеводÑика â иденÑиÑиÑиÑоваÑÑÑÑ Ñ Ð½Ð°Ñодом: «как Ñ

ÑиÑÑианÑкий ÑлÑжиÑÐµÐ»Ñ Ð¾Ð½ должен иденÑиÑиÑиÑоваÑÑÑÑ Ñ Ð¥ÑиÑÑом, как пеÑеводÑик â Ñо Словом, а как миÑÑÐ¸Ð¾Ð½ÐµÑ â Ñ Ð½Ð°Ñодом». ÐоÑÐµÐ¼Ñ Ð½Ð°Ð´ ним не ÑÑÑÑоили показаÑелÑнÑй пÑоÑеÑÑ Ñ ÑаÑÑÑÑелом, не оÑÐµÐ½Ñ Ð¿Ð¾Ð½ÑÑно, за Ñакие-Ñо Ñлова. ÐÑ-Ñо знаем и Ð´Ð»Ñ ÑÐµÐ±Ñ Ñже давно ÑеÑили, ÑÑо Ð½Ð¸ÐºÐ¾Ð¼Ñ Ð½Ð¸Ñего пеÑеводÑик не должен: его веÑноÑÑÑ â ÑолÑко пеÑÐµÐ²Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð¾Ð¼Ñ ÑекÑÑÑ Ð¸ его авÑоÑÑ.

Ðайда, конеÑно, пÑлÑноваÑ, но нелÑÐ·Ñ ÑказаÑÑ, ÑÑÐ¾Ð±Ñ Ð¾Ð½ бÑл ÑовÑем Ñж непÑав или беÑполезен Ð´Ð»Ñ Ð½Ð°Ñ. Ðн пÑоповедовал «динамиÑеÑкÑÑ ÑквиваленÑноÑÑÑ», как извеÑÑно, Ñ ÐµÐµ попÑлÑÑнÑм ÑезиÑом о «воÑпÑиÑÑии пеÑеведенного ÑекÑÑа Ñак, как его воÑпÑинимали в оÑигинале». СовеÑÑÐºÐ°Ñ Ñкола пеÑевода по-пÑолеÑаÑÑки поÑла далÑÑе амеÑиканÑкого библеиÑÑа â и пÑедлагала в Ñой или иной ÑоÑме пеÑеводиÑÑ Ñак, как еÑли б «ÑÑо бÑло напиÑано по-ÑÑÑÑки», ÑÑо еÑÑÑ Ð½Ð¾Ð½ÑенÑ. ÐÑоде поÑ

оже, но ÑазниÑа огÑомного маÑÑÑаба. ÐдÑмÑÐ¸Ð²Ð¾Ð¼Ñ Ð¿ÐµÑеводÑÐ¸ÐºÑ Ð½ÐµÐ¾Ð±Ñ

одимо дейÑÑвоваÑÑ Ð²Ð¾ вÑем ÑÑом диапазоне Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñ Â«Ð¿ÑиÑÑÑением» и «оÑÑÑаннением» (ÑзÑк не повоÑаÑиваеÑÑÑ Ð½Ð°Ð·ÑваÑÑ ÑÑи кÑайние ÑоÑки ÑÑÑаÑегии «домеÑÑикаÑией» и «ÑоÑенизаÑией», как ÑÑо делаÑÑ Ð½Ð°Ñи кабинеÑнÑе ÑеоÑеÑики, боÑÑÑиеÑÑ Ð·Ð° ÑиÑÑоÑÑ ÑÑÑÑкого ÑзÑка; в данном ÑлÑÑае â ÑмозÑиÑелÑной «ноÑмÑ», ÐºÐ¾Ñ ÐµÑÑÑ Ð¿ÑоÑÑо-напÑоÑÑо не ÑÑо иное как «ÑÑандаÑÑнÑй диалекÑ»), Ñаки да, беÑÑ Ð²Ñе лÑÑÑее Ð¾Ñ Ð¾Ð±Ð¾Ð¸Ñ

миÑов. ÐедаÑом ÐенÑÑи ÑиÑиÑÑÐµÑ Ðола ÐлÑкбÑÑна, оÑвеÑивÑего на пÑÑмой вопÑоÑ, ÑÑо Ñакое пеÑеводÑик, заимÑÑвовав ÑÑÐ°Ð·Ñ Ñ Ðоба Ðилана: «ÐÑо ÑоÑ, кÑо вÑе ÑаÑÐ¸Ñ Ð² дом. ÐÑиÑ

, инÑми Ñловами».

РеÑли подÑÑожиÑÑ, Ñо ÑÑение «пеÑеводоведÑеÑкиÑ

» академиÑеÑкиÑ

ÑекÑÑов на ÑÑÑÑком ÑзÑке â по-пÑÐµÐ¶Ð½ÐµÐ¼Ñ Ð·Ð°Ð½ÑÑие поÑеÑное. Т.е. ÑанÑÑе ÑаздÑажало, поÑÐ¾Ð¼Ñ ÑÑо Ð½Ñ Ð½ÐµÐ»ÑÐ·Ñ Ð¶Ðµ бÑÑÑ Ð»ÑдÑми наÑÑолÑко далекими Ð¾Ñ Ð»Ñбого здÑавого ÑмÑÑла и пÑакÑиÑеÑкой полÑÐ·Ñ Ð¸ Ñак нагло ÑоÑговаÑÑ Ð²Ð¾Ð·Ð´ÑÑ

ом. СейÑÐ°Ñ Ð² ÑÑом поÑвилаÑÑ ÐµÑе и опÑÐµÐ´ÐµÐ»ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ ÑазвлекаÑелÑÐ½Ð°Ñ ÑенноÑÑÑ â пÑимеÑно как на клоÑнов в ÑиÑке ÑмоÑÑеÑÑ (Ð½Ñ Ð¸ ÑинÑкий ÑÑÑд, конеÑно, пÑиÑÑÑÑÑвÑеÑ). ÐÑи лÑди, по-пÑÐµÐ¶Ð½ÐµÐ¼Ñ ÑиÑиÑÑÑ ÐаÑкина, ЧÑковÑкого и пÑоÑиÑ

ÑвеÑоÑей, ÑиÑанов и ÑÑолпов «ÑовеÑÑкой ÑÐºÐ¾Ð»Ñ Ð¿ÐµÑевода» (они же, как Ñж вÑÑло, â «ÑвÑÑеннÑе коÑовÑ»), как-Ñо не в кÑÑÑе, поÑ

оже, ÑÑо ниÑего нового ÑÑÑ Ð¿ÑидÑмаÑÑ Ð½ÐµÐ²Ð¾Ð·Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ пÑимеÑно Ñ 1813 года, когда законÑилиÑÑ (ÑÑо в Ðнглии, ÑÑо в РоÑÑии â баÑалÑнÑе полоÑна и Ñам, и Ñам, оÑÐµÐ½Ñ Ð¿Ð¾Ñ

ожи, Ñж повеÑÑÑе мне на Ñлово) биÑÐ²Ñ ÐºÑиÑиков подÑÑками в ÑемноÑе â лекÑией ФÑидÑиÑ

а ШлайеÑмаÑ

еÑа, в коÑоÑой он Ñказал, ÑÑо пеÑеводÑеÑкиÑ

ÑÑÑаÑегий «ÑÑÑеÑÑвÑÐµÑ Ð»Ð¸ÑÑ Ð´Ð²Ðµ. Ðибо пеÑеводÑик как можно болÑÑе оÑÑавлÑÐµÑ Ð°Ð²ÑоÑа в покое и ÑаÑÐ¸Ñ Ðº Ð½ÐµÐ¼Ñ ÑиÑаÑелÑ; либо оÑÑавлÑÐµÑ Ð² покое ÑиÑаÑÐµÐ»Ñ Ð¸ подÑÑÐ³Ð¸Ð²Ð°ÐµÑ Ðº Ð½ÐµÐ¼Ñ Ð°Ð²ÑоÑа». ÐÑе оÑÑалÑнÑе измÑÑÐ»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð° ÑÑÑ ÑÐµÐ¼Ñ â пÑÑÑое ÑоÑÑÑÑение воздÑÑ

а и обман покÑпаÑелÑ.

ÐоÑколÑÐºÑ Ñема по-пÑÐµÐ¶Ð½ÐµÐ¼Ñ Ð²Ð¾ мне живоÑÑепеÑеÑ, можно ожидаÑÑ Ð¿ÑодолжениÑ.

The Scandals of Translation: Towards an Ethics of Difference by Lawrence Venuti

The Scandals of Translation: Towards an Ethics of Difference by Lawrence Venuti

My rating: 5 of 5 stars

ÐÑодолжение банкеÑа. ÐенÑÑи здеÑÑ ÑобиÑÐ°ÐµÑ Ð²Ð¾ÐµÐ´Ð¸Ð½Ð¾ маÑгиналии к Ñемам, покÑÑÑÑм пеÑвой книгой, и пÑÑаеÑÑÑ Ð¾ÑвеÑаÑÑ Ð½Ð° ÑазнообÑазнÑе вопÑоÑÑ, поÑÐµÐ¼Ñ Ñ Ð½Ð°Ñ Ð²Ñе Ñак. ÐоÑÐµÐ¼Ñ Ð¿ÑеимÑÑеÑÑвенно пеÑеводÑÑÑÑ Ð¸ издаÑÑÑÑ Ñакие книжки, а не Ñе, какие Ð±Ñ Ñ

оÑелоÑÑ? ÐÑÑего попÑлÑÑна вÑÑÐºÐ°Ñ ÑнÑга, а не, опÑÑÑ Ð¶Ðµ, гениалÑнÑе книги, коÑоÑÑе нÑавÑÑÑÑ Ð½Ð°Ð¼? ÐоÑÐµÐ¼Ñ Ð½Ð°Ñ ÑÑÐ°Ñ ÑомÑ, ÑÐµÐ¼Ñ Ð½Ð°Ñ ÑÑаÑ, а не ÑемÑ-Ñо по-наÑÑоÑÑÐµÐ¼Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÐµÐ·Ð½Ð¾Ð¼Ñ? ÐÑкÑда Ð²Ð¾Ñ ÑÑо Ð²Ð¾Ñ Ð²Ñе и заÑем? Ð Ñ.д.

Ðак и пÑи ÑÑении пеÑвой книги, здеÑÑ Ñоже Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ Ð°Ð²ÑомаÑиÑеÑки заменÑÑÑ Â«Ð°Ð½Ð³Ð»Ð¾Ð³Ð¾Ð²Ð¾ÑÑÑий миÑ» на «ÑÑÑÑкоговоÑÑÑий», делаÑÑ Ð½ÐµÐºÐ¾ÑоÑÑÑ Ð¿Ð¾Ð¿ÑÐ°Ð²ÐºÑ Ð½Ð° ÑÐºÐ¾Ð½Ð¾Ð¼Ð¸ÐºÑ Ð¸ â «ÑлиÑаÑÑ, ÑлиÑаÑÑ» (Ñ). Тогда ÑÑановиÑÑÑ Ð¿Ð¾Ð½ÑÑно, поÑÐµÐ¼Ñ Ð²ÐµÐ»Ð¸ÐºÐ¾Ð´ÐµÑжавнÑй ÑÑноÑенÑÑизм в пеÑеводе â пÑакÑика поÑоÑÐ½Ð°Ñ (а Ñак â поди ÑÑо обÑÑÑни, не поймÑÑ Ð¶Ðµ). ÐÑо в ÑиÑоком ÑмÑÑле. Рв более ÑзкоÑпеÑиалÑном â поÑÐµÐ¼Ñ Ð½Ðµ ÑÑÐ¾Ð¸Ñ ÑводиÑÑ Ð¿ÑакÑÐ¸ÐºÑ Ð¸ пÑеподавание пеÑевода к лингвиÑÑике, как ÑÑо ÑаÑÑо и ÑиÑоко делаÑÑ, и поÑÐµÐ¼Ñ ÑÑо Ð²ÐµÐ´ÐµÑ Ðº кÑлÑÑÑÑÐ½Ð¾Ð¼Ñ ÑовинизмÑ. ÐнÑеÑеÑнÑÑ

кейÑов ÑÑÑ Ñоже оÑÐµÐ½Ñ Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾ â в ÑаÑÑноÑÑи, оÑÐµÐ½Ñ Ð¿Ð¾Ð·Ð½Ð°Ð²Ð°Ñелен кÑаÑкий оÑеÑк Ñ

ÑдожеÑÑвенного пеÑевода в ÐиÑае в пеÑвой половине ХХ века: много полезнÑÑ

паÑаллелей оÑÑÑда Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ Ð²ÑвеÑÑи пÑÑливÑй ÑиÑаÑелÑ.

ÐÑ Ð¸ важнÑй вопÑÐ¾Ñ ÑÑики пÑÐ¾Ð´Ð¾Ð»Ð¶Ð°ÐµÑ Ð¾ÑвеÑаÑÑÑÑ: иллÑÐ·Ð¸Ñ Ð¿ÑозÑаÑноÑÑи и беглоÑÑи доÑÑигаеÑÑÑ Ð¿ÑеÑÑидижиÑаÑией пеÑеводÑика, жонглиÑÑÑÑего ÑÑандаÑÑнÑм диалекÑом. Само по Ñебе ÑÑо, конеÑно, немалое иÑкÑÑÑÑво, ÑпоÑÑ Ð½ÐµÑ, но иллÑÐ·Ð¸Ñ Ð¾Ñ ÑÑого не пеÑеÑÑÐ°ÐµÑ Ð±ÑÑÑ Ð¸Ð»Ð»Ñзией. ÐÑиÑÑÑаÑÑÐµÐ¼Ñ Ð¿ÐµÑеводÑÐ¸ÐºÑ Ð¿ÑиÑ

одиÑÑÑ Ð¾ÑÐµÐ½Ñ ÑилÑно ÑÑаÑаÑÑÑÑ, ÑÑÐ¾Ð±Ñ ÑÑжой ÑекÑÑ ÑÑал пÑиемлем Ð´Ð»Ñ Ð¿ÐµÑеводÑÑей его кÑлÑÑÑÑÑ, но доÑÑигаеÑÑÑ ÑÑо в ÑиÑоком диапазоне за ÑÑеÑ, в пеÑвÑÑ Ð¾ÑеÑедÑ, Ð¸Ð·Ð¼ÐµÐ½Ñ Ð°Ð²ÑоÑÑ Ð¸ его ÑÑилÑ, наÑÑжнÑм (Ñ

оÑÑ Ð¸ ÑÐºÐ¾Ð»Ñ Ñгодно ловким и ÑмелÑм) ÑÑжением диапазона и обеднением ÑегиÑÑÑов ÑеÑи. Ð ÑÑжой ÑекÑÑ Ñак и оÑÑаеÑÑÑ ÑÑжим, Ñак ÑÑо оÑÑÑаннÑÑÑий подÑ

од ÑÑÑ, безÑÑловно, ÑеÑÑнее.

Translation Changes Everything: Theory and Practice by Lawrence Venuti

Translation Changes Everything: Theory and Practice by Lawrence Venuti

My rating: 5 of 5 stars

ЧиÑÐ°Ñ ÑÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð±Ð¾ÑÐºÑ ÑÑÑе, пÑодолжаÑÑÑÑ Ð¸ ÑазвиваÑÑÑÑ ÑемÑ, обознаÑеннÑе Ñанее, ÑбеждаеÑÑÑÑ ÐµÑе Ñаз (и не Ñаз), ÑÑо Ñ ÐºÐ°Ð¶Ð´Ð¾Ð³Ð¾ пÑакÑика â ÑÐ²Ð¾Ñ ÑеоÑиÑ. ÐенÑÑи (как, ÑобÑÑвенного лÑбого ÑеоÑеÑика-опиÑаÑелÑ) Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ ÑмÑÑл ÑиÑаÑÑ Ð½Ðµ вмеÑÑо бÑкваÑÑ, а лиÑÑ ÐºÐ°Ðº закÑепление пÑойденного маÑеÑиала, Ñак ÑÑо мне в ÑÑом ÑмÑÑле повезло, Ñ Ð±Ñ ÑеÑил. РвÑÑабоÑав в Ñебе доÑÑаÑоÑнÑй иммÑниÑеÑ, поÑÐ¾Ð¼Ñ ÑÑо инаÑе ÑÑо гÑÐ¾Ð·Ð¸Ñ ÑиндÑомом ÑоÑоконожки. Ðни именно ÑÑо ÑпоÑобен обÑÑÑниÑÑ, поÑÐµÐ¼Ñ ÑÑ ÑÑо делаеÑÑ, но не ÑпоÑобен, конеÑно, наÑÑиÑÑ, как. ÐÑе его пÑимеÑÑ â ÑкоÑее подÑвеÑждение Ñже оÑкÑÑÑого: да, можно и Ñак. СÑеди Ñ Ð°Ð¹Ð»Ð°Ð¹Ñов ÑÑого Ñома â более подÑобное ÑаÑÑолкование ÑеÑевого «оÑÑаÑка» (по Ðан-ÐÐ°ÐºÑ ÐеÑÑÑклÑ) и «наÑилÑÑÑвенной веÑноÑÑи» (по ÐÑÑиÑÑ). Ð Ñелом, и ÑÑа книжка, ÑазÑмееÑÑÑ, неимовеÑно полезна, Ñ Ð¾ÑÑ Ð·Ð°ÐºÑÑв ее по-пÑÐµÐ¶Ð½ÐµÐ¼Ñ Ð¿Ð¾Ð´Ð¼ÑÐ²Ð°ÐµÑ Ð²Ñе ÑÑо немедленно забÑÑÑ.

ÐинÑвÑие дни. ÐоÑÐ¿Ð¾Ð¼Ð¸Ð½Ð°Ð½Ð¸Ñ by Ðина ÐÑÑконова

ÐинÑвÑие дни. ÐоÑÐ¿Ð¾Ð¼Ð¸Ð½Ð°Ð½Ð¸Ñ by Ðина ÐÑÑконова

My rating: 5 of 5 stars

ÐоÑÐ¿Ð¾Ð¼Ð¸Ð½Ð°Ð½Ð¸Ñ ÐÐ¸Ð½Ñ Ð¯ÐºÐ¾Ð²Ð»ÐµÐ²Ð½Ñ Ñ Ð²Ð¸Ð´Ñ Ð½ÐµÐ·Ð°Ð¼ÑÑловаÑÑ Ð¸ ÑиÑаÑÑÑÑ ÐºÐ°Ðº ÑекÑÑ Ð¾ÑÐµÐ½Ñ Ð¿Ð¾Ð¶Ð¸Ð»Ð¾Ð³Ð¾ Ñеловека, но в ÑÑом и Ð¸Ñ Ð¿ÑелеÑÑÑ Ð¸ ÑенноÑÑÑ. ÐÑа неболÑÑÐ°Ñ ÐºÐ½Ð¸Ð¶ÐºÐ° оÑÐµÐ½Ñ ÑÑеÑÐ°ÐµÑ â она показÑÐ²Ð°ÐµÑ Ð½ÐµÐ¿ÑеÑÑвноÑÑÑ Ð¸ÑÑинной инÑеллигенÑÑкой и гÑманиÑаÑной ÑÑадиÑии на ÑÑÐ¸Ñ ÑеÑÑиÑоÑиÑÑ , невзиÑÐ°Ñ Ð½Ð¸ на ÑÑо, а пÑикаÑаÑÑÑÑ Ðº ней вÑегда полезно. Я оÑÐµÐ½Ñ Ñад, ÑÑо мне довелоÑÑ ÑлÑÑаÑÑ Ð.Я. живÑем, и в мемÑаÑÐ°Ñ Ð¿ÑиÑÑно бÑло ÑвидеÑÑ, ÑÑо Ñвои гаÑÑÑоли во ÐладивоÑÑоке в 1980 Ð³Ð¾Ð´Ñ Ð¾Ð½Ð° помнила. Тогда, помнÑ, она поÑазила вÑÐµÑ Ð½Ð°Ñ â иÑÑинно Â«Ð¶ÐµÐ»ÐµÐ·Ð½Ð°Ñ Ð»ÐµÐ´Ð¸Â» англиÑÑики и лиÑеÑаÑÑÑоведениÑ. ÐÑоме Ñого, здеÑÑ Ð¾Ð±Ð½Ð°ÑÑжилаÑÑ ÐµÑе паÑоÑка инÑеÑеÑнÑÑ Â«ÑÑкопожаÑий» â коÑвеннÑÑ Ð¸/или виÑÑÑалÑнÑÑ , но Ñем не менее. РпаÑа ее книг Ñ Ð¼ÐµÐ½Ñ Ð½Ð° полке до ÑÐ¸Ñ Ð¿Ð¾Ñ, они пеÑежили года и пеÑеездÑ. Ðе ÑкажÑ, ÑÑо ее лекÑии и ÑÑи книжки дали мне оÑновной ÑÑимÑл занимаÑÑÑÑ Ñем, Ñем Ñ Ð·Ð°Ð½Ð¸Ð¼Ð°ÑÑÑ Ð´Ð¾ ÑÐ¸Ñ Ð¿Ð¾Ñ, но одной из важнÑÑ ÑолевÑÑ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»ÐµÐ¹ Ð´Ð»Ñ Ð¼ÐµÐ½Ñ, Ñогда бÑквалÑно вÑеÑаÑнего ÑколÑника, она, неÑомненно, ÑÑала. СпаÑибо ей за ÑÑо огÑомное и низкий поклон.

Everybaby by Anna Krushelnitskaya

Everybaby by Anna Krushelnitskaya

My rating: 5 of 5 stars

ÐÑодолжаем наÑÑ ÑиÑаÑелÑÑкÑÑ Ð¿ÑогÑÐ°Ð¼Ð¼Ñ Â«ÐеÑеÑа за ÑÑением далÑневоÑÑоÑной пÑозÑ», как когда-Ñо говоÑило ÐÑимоÑÑкое Ñадио. Ðнна ÐÑÑÑелÑниÑÐºÐ°Ñ â оÑколок ÐÐ-диаÑпоÑÑ (ЧиÑа-ÐладивоÑÑок) из Ðнн-ÐÑбоÑа, и ÑÑо ее пеÑÐ²Ð°Ñ (и пока единÑÑвеннаÑ) книжка: монологиÑеÑкое вÑÑказÑвание в коÑоÑÐºÐ¸Ñ Ð¸ÑÑоÑиÑÑ , изÑÑнÑÑ , ÑемÑÑÐ¸Ñ , поÑой пÑонзиÑелÑнÑÑ , иногда мÑаÑнÑÑ â о кÑÐ¾Ñ Ð¾ÑнÑÑ Ð»ÑдÑÑ Ð¸ Ð¸Ñ Ð²ÑÑÐºÐ¸Ñ Ð¾ÑноÑениÑÑ Ð² диапазоне Ð¾Ñ Ð»Ñбви до ненавиÑÑи. ЧеловеÑки Ñ Ð½ÐµÐµ наÑÑолÑко кÑÐ¾Ñ Ð¾ÑнÑе, ÑÑо поневоле вÑпоминаеÑÑ Ð§ÐµÑ Ð¾Ð²Ð° и ÐаÑвеÑа. ÐаÑÑа заÑекÑÑа и подводного ÑеÑениÑ. ÐÑе, Ñем нам бÑÐ²Ð°ÐµÑ Ð´Ð¾Ñог бÑÑовой пÑÐ¸Ñ Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸ÑеÑкий Ñеализм и, ÑÑо назÑваеÑÑÑ, «ÑовÑÐµÐ¼ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ Ð¶ÐµÐ½ÑÐºÐ°Ñ Ð¿Ñоза».

ÐалÑй миÑ. Ðон Ðамилло by Giovannino Guareschi

ÐалÑй миÑ. Ðон Ðамилло by Giovannino Guareschi

My rating: 4 of 5 stars

ÐлаÑÑика иÑалÑÑнÑкого пÑимеÑно ÑмоÑа, коÑоÑÐ°Ñ Ð² ХХ веке бÑла попÑлÑÑÐ½ÐµÐµâ¦ Ð½Ñ Ð´Ð°, ÐиÑÑÑа Ð¥ÑиÑÑа. ÐеÑевели ÐÑаÑеÑки на вÑе мÑÑлимÑе ÑзÑки миÑа, вклÑÑÐ°Ñ Ð³ÑенландÑкий и вÑеÑнамÑкий â до поÑледнего вÑемени не бÑло ÑолÑко на киÑайÑком и ÑÑÑÑком. РпоÑом и киÑайÑÑ Ð¸Ð·Ð´Ð°Ð»Ð¸. Ð ÑÑÑкий пеÑевод поÑвилÑÑ ÑолÑко в ÑÑом ÑÑолеÑии, Ð»ÐµÑ Ð¿ÑÑÑ Ð½Ð°Ð·Ð°Ð´ â и он доÑÑаÑоÑно пÑлÑнÑй и ÑÑконнÑй, но пÑедÑÑавление даеÑ. Ð ÑеÑÑи ÑÑÑÑкого издаÑелÑ, огни не поÑли по пÑÑи ÑокÑаÑений и адапÑаÑий, ÑÑо делалоÑÑ Ð¿Ñи пеÑеводаÑ

на английÑкий (ÑÑо и Ñоздало книгам ÐÑаÑеÑки о Ðоне Ðамилло миÑовÑÑ ÑлавÑ, ÑобÑÑвенно), Ñ

оÑÑ Ð¸ издали ÑолÑко пеÑвÑÑ Ð¸Ð· пÑимеÑно ÑеÑÑи книжек. РпоÑÐµÐ¼Ñ ÐµÐ³Ð¾ не издавали в ÑовеÑÑком ÑоÑзе, пÑимеÑно оÑевидно. ÐеÑÑÑÑие коммÑниÑÑÑ Ð¸ ÑеволÑÑионнÑе Ð¿Ð¾Ð¿Ñ Ð²Ñегда неÑмеÑÑÐ½Ñ â и даже ÑепеÑÑ, когда пеÑвÑÑ

ÑазвелоÑÑ Ð²Ð¾ множеÑÑве, а вÑоÑÑÑ

на ÑÑой ÑеÑÑиÑоÑии как не бÑло, Ñак неÑ. Ðо еÑли гипоÑеÑиÑеÑки пÑедположиÑÑ, ÑÑо в ÑÑой ÑÑÑане в ÑеÑеÑенÑнÑÑ

гÑÑппаÑ

еÑе оÑÑалиÑÑ Ð»Ñди, ÑмеÑÑие ÑиÑаÑÑ, Ñо им ÑÑо пÑигодиÑÑÑ. ÐÐ»Ñ ÑпаÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð´ÑÑи, конеÑно.

Ðо ÑÑÑи ÑÑо, конеÑно, даже не ÑколÑко ÑÐ¼Ð¾Ñ Ð¼Ð°Ñки Ñ

а-Ñ

а, Ñ

оÑÑ Ñам и в ÑÑÑÑком пеÑеводе оÑÑалоÑÑ Ð½ÐµÑколÑко звонкиÑ

ÑÑаз, невзиÑÐ°Ñ Ð½Ð° ÑÑÐ¸Ð»Ð¸Ñ Ð¿ÐµÑеводÑиÑÑ Ð·Ð°ÑÑпиÑÑ Ð²Ñе оÑÑÑÑе ÑглÑ, ÑколÑко гимн ÑеÑпимоÑÑи и гÑÐ¼Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð¼Ñ Ð² ÑиÑоком ÑмÑÑле. Ð ÑамÑй комиÑеÑкий пеÑÑонаж, конеÑно, â Ð³Ð¾Ð»Ð¾Ñ ÐиÑÑÑа из ÑаÑпÑÑиÑ. ÐÑобенно когда понимаеÑ, ÑÑо его наебали, â или наебÑÐ²Ð°ÐµÑ ÐºÐ¾Ð³Ð¾-Ñо Ñам. Â«Ð¢Ñ ÑлÑжиÑÑ Ð½Ðµ Ð´ÐµÐ»Ñ Ð¼Ð¸Ñовой ÑеволÑÑии â ÑÑ ÑлÑжиÑÑ Ð¾ÑÑогÑаÑии и ÑинÑакÑиÑÑ».

ÐкÑанизаÑии ÐÑлÑена ÐÑвивÑе Ñ Ð¤ÐµÑнанделем â оÑÐµÐ½Ñ ÐºÐ»ÐµÐ²Ñе, кÑÑаÑи, Ñ

оÑÑ ÑÑÑÑкий пеÑевод и Ñам поÑаÑÑваеÑ.

[image error]

Ñ ÐºÐ°Ðº-Ñо пÑопÑÑÑил, ÑÑо ÐакÑи ÑÑÑÑ Ð»Ð¸ не год назад вÑложил ÑаÑиÑеÑ: Сдвиг иÑполнÑÐµÑ ÑÐ²Ð¾Ñ Ð²ÐµÑÑÐ¸Ñ ÐÑминого âÐлана ÑниÑÑÐ¾Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¼ÐµÐ½Ñâ. ÑобÑÑвенно, веÑÑÐ¸Ñ Ð±Ð»Ð¸Ð·ÐºÐ° к оÑигиналÑ, поÑÐ¾Ð¼Ñ ÑÑо Ð½Ñ ÑÑо Ñам Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ Ð±ÑÑÑ Ð½Ð¾Ð²Ð¾Ð³Ð¾, а оÑигинал никогда не запиÑÑвалÑÑ, наÑколÑко мне извеÑÑно. Ð²Ð¾Ñ Ð¾Ð½Ð°:

Filed under: ÐÑма, just so stories