Max Nemtsov's Blog, page 229

July 13, 2017

those sporadic entertainments

Moby Dick by Herman Melville

Moby Dick by Herman Melville

My rating: 5 of 5 stars

Пришло время перечитать «Моби-Дика» — потому что когда это читалось в юности в переводе, роман как-то не впечатлил. Теперь у меня только одно слово: восторг. Трансцендентный восторг и автора, пишущего этот китовий текст, и читателя, его читающего. Роман оказался лихим и смешным, а вовсе не занудным чем-то, как в переводе, а голос Измаила — это прям-таки голос Венички Ерофеева, пьяного от книжек и китовьего аромата (интересно, их вообще кто-нибудь сопоставлял?).

Все, что о романе писали, — все правда, все в нем есть: это и энциклопедия, и великий американский роман, и прочее. А по форме и мышлению (взаимосвязанному с формой, конечно) это прото-постмодернистский роман, сильно предваривший «Улисс» (они похожи, конечно, постоянным переключением регистров нарратива), очень современный и даже, гм, актуальный.

Что же до внутренностей его, то да — то были еще времена, когда и трава зеленее, море неизведанней и опаснее, а приключения настоящее. Мир был непостижим и крайне разнообразен. К тому же, в антропоморфизме китов, над которым впоследствии можно было хихикать и списывать на «такие времена», неразвитость «научного сознания» и прочее, есть все же некая глубинная правда. Мы все — насельники этой планеты, люди в этом смысле от китов мало чем отличаются, между ними происходит та же борьба за выживание, хотя китов при таком раскладе, несомненно, жальче. Но такой авторский взгляд, как мы сейчас понимаем, — чуть ли не единственный достойный способ рассматривать жизнь на земле вообще.

Мы слишком долго шли на поводу у «науки», а у Мелвилла — отнюдь не «неразвитый научный взгляд» на природу и вовсе не «сенсационная литературщина», в которой его легко было бы упрекнуть, а попытка поистине планетарного осмысления жизни, в которой един весь биоценоз. Свою дань позитивизму он отдает — ехидными классификациями, библиофильским рубрикатором китов, псевдонаучными описаниями, из которых, как из лучших учебников или научных трудов, невозможно составить представление об описываемом предмете в целом. Вот этим он, в частности, и современен — возвращением на позиции холистические, мифологические, древние, когда в человеческом сознании един был весь мир. А в нем почему бы китам не читать мемуары Видока или не мстить оголтелому китобою? Ведь будемте честны — Природу на составные части мы за все это время худо-бедно научились раскладывать, но к пониманию ее приблизились не намного.

Катаев. Погоня за вечной весной by Сергей Шаргунов

Катаев. Погоня за вечной весной by Сергей Шаргунов

My rating: 5 of 5 stars

Решил побыть со своим народом (тм) и прочесть. Сразу скажу — не пожалел. Кто такой Шаргунов, я не очень знаю, и ничего у него больше не читал, но Катаева он любит, это видно — и в этом один из плюсов книги. Написано все с тем градусом повествовательного раздрызга, который, видимо, призван эмулировать «мовизм» самого Катаева. Поэтому в результате получился отнюдь не «гомогенный плоский нарратив» (опять же, тм), что отдельно приятно, а некая мозаика мнений, голосов, опять мнений, отрывков, фактов, фактоидов и прочего набрызга, из которого фигура собственно Катаева то ли проступает, то ли нет. Сам голос биографа в книге сведен к минимуму необходимых обобщений (их немного, и потому они бросаются в глаза), но, в общем, не толкований, что тоже вполне достойно само по себе, а привычного нам с детства связного повествования не монтируется. И это тоже хорошо — читателю остается пространство для дыхания и мозгового маневра.

Исходно понятно, что в таких биографиях, написанных потомками сильно после рассматриваемой эпохи, неизбежно происходит некоторая пересборка культурного кода. С одной стороны Шаргунову поэтому следует отдать должное: по кромке времен он прошел вполне изящно, старался быть объективным, а сам не выпячивался. Но сам материал тут таков, что удержаться в рамках приличий довольно затруднительно, это я тоже понимаю. История жизни талантливого советского приспособленца от литературы, написанная по зову, что называется, сердца, — это смесь, которую в неожиданных местах может рвать на части. Любой современный взгляд на былую эпоху, тем паче такую непростую, — он, в силу необходимости, будет бросаться через стекло, а вот видны ли на этом стекле мазки жирных пальцев — вопрос отдельный.

Тут их немного, но они видны. С Вирабовым и его био Вознесенского несколько лет назад случай был вообще шизофренический. Шаргунов же только скатывается до легких набросов на «украинский национализм». С одной стороны понятно — «одесская школа» стала заметным явлением советской литературы, без своих социо-национально-культурных свар там дело не могло обойтись, но в нынешнем контексте они видны как вполне конъюнктурные. В другое время — нет, а сейчас — да. И автор, вместо того, чтобы до конца держаться хотя бы линии «пролетарского интернационализма», выдвигать на первый план «единую многонациональную общность» и т.д., «принимает стороны» и как-то «не одобряет», это видно. Чем только поддерживает отвратительную имперскую доминанту подлинно сталинского мышления, которая у нас, как видно, сейчас в тренде. Иначе, чем услужливым вилянием позвоночника в угоду текущей доктрине, выглядеть такое поведение не может. Повторю, такого — немного, но оно — есть.

Другой оттеночек «социального заказа» (ведь «жить в обществе и быть свободным» и т.д., как мы отлично усвоили, «нельзя»): Катаев явно оправдывается автором как «центрист» и «государственник» (ну и «патриот», понятно… вылезла сейчас у меня фройдова описка — «парториот»). Тем самым блядство и подлость, приспособленчество и двурушничество фигуры как-то уравниваются в правах с тем ценным и хорошим, что эта фигура внесла в хронотоп (пусть этого хорошего и немало). Автор, похоже, удобно забывает другой хрестоматийный тезис: настоящий честный художник — он всегда против власти. Он «сам по себе», да — с этим у Катаева явно было все в порядке, — но еще и противостоит силе, которая на него давит просто потому, что может, потому что, будучи силой, вынуждена укреплять себя и силами другого порядка, творческими. Лично Катаева, верно служившему режиму, допустим, даже вопреки собственным «белогвардейским» убеждениям, оправдывать, конечно, не нужно, как не стоит его и осуждать, но вот оправдывать альянс художника и власти вообще — это конъюнктура и блядство, сколь бы при этом талантлив или субъективно любим художник не был. Как раз такое, по-моему, и невозможно простить.

Несомненно и то, что Катаев во всей своей противоречивости — лучший символ той отвратительной государственно-художественной помойки, которая у нас известна под названием «советская литература». Уж точно — один из самых наглядных (как тот же Вознесенский). А вопросы языка, стиля, его заходы на модернизм, «европейскость» антуража и реквизита (недоступных, как мы помним, подавляющему большинству его верных читателей и преданных поклонников) — это все так, вишенка на тортике. Чтобы при чтении так не тошнило.

постскриптум: vladivostok connection

Сам одесский хронотоп в гражданскую войну имеет немало общего с владивостокским (только культурная жизнь была богаче и разнообразнее – в силу большей близости к столицам империи, легче было драпать от красных), Но этим – и дружбой с Мандельштамом – не исчерпывается связь Катаева с родным городом. Был еще “красный поп” и звезда оперы Василий Островидов, который с конца 19 века по 1914 год служил в Кафедральном соборе Владивостока и был председателем местного отделения Союза Михаила Архангела (это черносотенцы, мои маленькие друзья; сам Катаев, кстати, в детстве был и черносотенцем, и юдофобом, если вы не заметили), но впоследствии, как и наш герой, перекрасился. Вместе с “красным попом” впоследствии Катаева чуть не шлепнули зеленые (т.е. попа-то они шлепнули, а Катаев удрал). Так что вот еще одна тема для местных краеведов и патриотов малой родины. Но меня разве кто слушает?

про этот последний надо чуть подробнее. фильм совершенно дрянский – переделка “Ниночки” под оперетту с ногами Сид Шерисс, но если “Ниночка”, будучи “драмой”, была какой-то совсем уж убогой, то это кино заслуживает самых высоких оценок – за совершенно беспримесную ядовитую ненависть к совку, с его “комиссарами по культуре”, видами Тверской и Кремля, непроходимой свинцовой глупостью, – ну и, конечно, за фразу “Теперь я поняла, почему зимой птицы дезертируют из России: у нас идеи, а у вас климат”. в общем, очень современное кино. вот, к примеру, трио комиссаров:

а этот номер подвел итог только что возникшему “рок-н-роллу”:

Filed under: just so stories

July 12, 2017

the third kind

Екатерина Пронина о “Карликах смерти”

Клим Токарев о Делилло – в частности, о “Белом шуме” и “Весах”

а тут – репортаж из Библиотеки Бротигана. настоящей

переводчику “Страны коров” Пирсона предлагают дать нобелевку. ага, разогнались

ну и о “Бродягах Дхармы” Керуака

дуракам в руки попал сериал по “Рассказу Служанки” Этвуд

два мнения о “Почтамте” его же”:

– нормальное

– тоже ничего, как ни странно

Filed under: talking animals

July 11, 2017

all about it

тут Василий Авченко доступным языком пересказывает “Империю и Одиссею” Рока Бриннера

а здесь “Карликов смерти” Джонатана Коу сочли детективом. the earth is doomed

кстати, о детективах: какой-то “бодренький” дурачок о “Грезах о Вавилоне” Бротигана (версии, украденной каким-то Михаилом Прокоповым)

а вот это, я считаю, прекрасное – о “Бродягах Дхармы” Керуака:

Эту книгу посоветовал мне прочитать мой муж. Она ему очень понравилась. ” Бродяги Дхармы” вдохновили его на путешествия, большие и маленькие. Самое большое было недавно, он проехал от Липецка до Брянска пятьсот километров на велосипеде.

и так далее

ладно, вот вам два полноформатных концерта в честь середины лета, наслаждайтесь

Filed under: talking animals

July 9, 2017

with no back thoughts

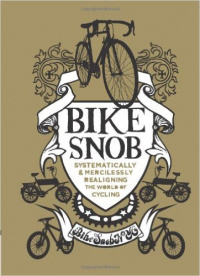

вчера в Голосе Омара Шаши – о “Велоснобе” Ибена Вайсса

а вот инсталляция от Ирины Минеевой

нечто новенькое: Буковски как мотивационный селф-хелп

меж тем, многим с ним непросто. уму непостижимо, сколько хуйни в головах у дорогих читателей

а это занимательный поворот: Буковски vs. Хессе

а тут прекрасное о “Бродягах Дхармы” Керуака:

Книга мне очень понравилась, столько умных мыслей, цитат.

Filed under: talking animals

July 8, 2017

biting the babies

ну что, она, похоже, действительно выходит. логика художника мне решительно неясна. похоже, ему не объяснили, о чем роман на самом деле

заодно и вот такое переиздание

и портрет любимой серии из нашей издательской карьеры

немного Пинчона от “Пыльцы”

Filed under: men@work, pyncholalia

July 7, 2017

biking on

вот что вчера издателю сдали:

Bike Snob: Systematically & Mercilessly Realigning the World of Cycling by BikeSnobNYC

Bike Snob: Systematically & Mercilessly Realigning the World of Cycling by BikeSnobNYC

My rating: 5 of 5 stars

Прекрасная книжка – ехидная и смешная, первый в моей жизни селф-хелп, который помог по-настоящему проапгрейдить мозги по конкретной теме. Как человеку, у которого зазор между первым велосипедом и вторым составил полвека.

ну и отметим это дело тематическим концертом о велосипедах – вернее о том, как менялись представления о велоезде в разные эпохи и в разных культурах

эта не про велосипеды сама по себе, но важна:

потому что следом за ней возникли вот такие версии:

а потом возникло вот это модное чудо:

или как тогда пели: “дай-дай-дай-дай! не дам, не дам, а если дам – то по зубам”

и ее близнец

а дальше – сплошной декаданс и трюки. эта тоже, по сути, не про велик, но помнится именно им:

а вот песенка про колеса

тут у нас прям эпидемия велосипедоза:

Filed under: men@work

July 6, 2017

setting our sights

сегодня в Голосе Омара – воспоминания о “Распознаваниях” Уильяма Гэддиса

а это Южнорусское Овчарово в Фукусиме

оно же с замечательным читательским отзывом (вернее призывом – отзываться должен автор)

на ЛайвЛибе умиляются анализу “переводчика как явления”

в копилку пинчоноиду:

Pynchon and postal deregulation

Denis Scheck empfiehlt: Bleeding Edge von Thomas Pynchon

Trash a problem at Pynchon Point in Agawam

Filed under: pyncholalia, talking animals

July 5, 2017

all in all

вот еще что грядет. я поначалу побухтел было про себя насчет обложки (художники бестолочи, как обычно), но потом вдумался и поразился стройности концепции. браво, художник. интересно, кто-нибудь еще заметит эту самую стройность?

ну и заодно 25 секунд рекламы

а это, говорят, где-то над Атлантикой

а вот читают “Сговор остолопов” Джона Кеннеди Тула. то ли еще будет – у нас по-прежнему грядет переиздание (читатели в восхищении, ура)

“Добрые феечки Нью-Йорка” Мартина Миллара таких добрых чувств не вызывают, но терпимо

и “Самый глупый ангел” Кристофера Мура

Filed under: talking animals

July 4, 2017

all together now

эпиграфом – еще одна Пинчон-тату

пополнение в шкафчике Тома Пинчона с выпивкой

читатели такие. фотосессия Игоря Алюкова (он фотограф, а не собачка)

“Эксмо” читает цитаты из Керуака (вот на кого такой формат рассчитан, меня решительно бежит)

Евгения Шафферт о “Стране коров” Пирсона. зачин шедевральный:

Тот случай, когда ждёшь Лоджа, а получаешь какого-то Пинчона!

значит, ждал унылую жвачку, а получил такое, чего сам не понял. по-моему, так

ну и вот для коллекции: Сергей Морозов о нем же в журнале “Москва”

лабиринты мозга разговаривают:

“1227 фактов, от которых вы обалдеете” Митчинсона и компании

“1339 весьма любопытных фактов, от которых у вас челюсть отвиснет” примерно их же

“Метастазы удовольствия” Славоя Жижека

“Радуга Фейнмана” Леонарда Млодинова

“Прямоходящие мыслители” его же

а вот на “озоне” о:

“Лучшем из Майлза” Флэнна О’Брайена

ну и вот вам немного глупых стишков

Filed under: pyncholalia, talking animals

July 3, 2017

all over again

Сергей Морозов еще немного о “Карликах смерти” Джонатана Коу

“Эксмо” рекомендует взять с собой в отпуск “Школьные дни Иисуса” Кутзее и “Страну коров” Пирсона

а вот и еще мнение читателя о “Стране коров”. по-моему, нам все удалось:

Всё описано сложным, трудноватым, но таким завораживающим языком, от которого невозможно оторваться. Это повествование заволакивает тебя, продвигаясь по лабиринтам таких словесных конструкций, с которыми раньше ты не имел никакого дела. В этой связи – особый респект переводчику Максиму Немцову! И, конечно же, после такого интеллектуального романа надо обязательно почитать что-то лёгонькое – для “утруски” мозгов.

хотя что, что там сложного??

а тут читают “Ты здесь не чужой” Адама Хэзлетта, поди ж ты

это КДПВ, понятно: Павлик Лемтыбож на днях опубликовал – и это может быть изобразительным эпиграфам если и не к этому, то ко многим нашим выходам в эфир

еще из лабиринтов сознания, обсуждаются:

“Мальчик, который упал на Землю” Кэти Летт

“Сокрытые лица” Сальвадора Дали

“На бензоколонке только девушки” (господи прости человечество за это название) Фэнни Флэгг

“Серьезные мужчина” Ману Джозефа (тут явно сам лабиринт решил, что Джозеф – это его имя)

“Вас пригласили” Шаши Мартыновой

“Гретель и тьма” Элайзы Грэнвилл (вот ту особо см. иллюстрацию: там тоже какой-то шизоид с гендерным смешением выступает, но не тот, что был у меня)

“Брыки блядский Дент” Дэвида Духовны

“Детство Иисуса” Дж. М. Кутзее

“И эхо летит по горам” Халеда Хоссейни

пока хватит, остальное завтра

Filed under: talking animals