Max Nemtsov's Blog, page 226

August 16, 2017

today’s the night

так, это уже сегодня. двухсуточная смена по производству субтитров завершилась вчера, сегодня посмотрим, что получилось. ну и поболтаем заодно

дополнительное чтение:

‘Flann O’Brien: A Postmodernist When It Was Neither Profitable Nor Popular’

а это – рецензия Джонатана Коу на некоторые короткие тексты ФОБ

фотосессия Игоря Алюкова – вандализм, конечно, но ничего – наши книжки и не такое выдерживали. читателей, например

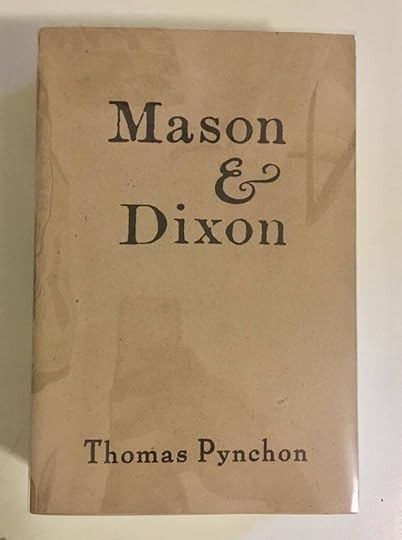

ну и про Пинчона:

такая вот вариация на тему известной обложки

а тут рассказывают, что еще ДФУ списал у Пинчона

Filed under: men@work, pyncholalia

August 15, 2017

allonzanfan

Сергей Морозов поискал логику в безумии “Скрытого золота ХХ века”

комикс Владимира Вертинского “Хотон пугает коллег своими размерами”

хочу заметить, что примерно вот таким же манером Де Селби намеревался уничтожить мир. только ему не удалось, а нам да

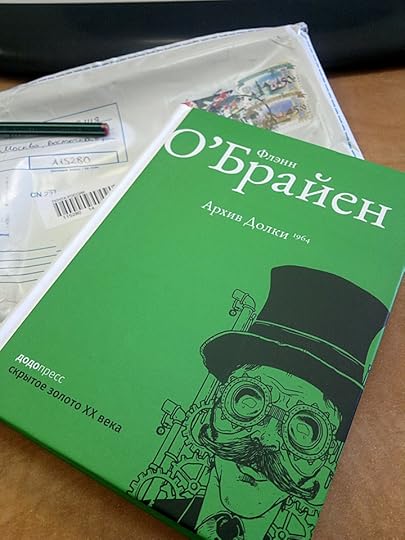

об “Архиве Долки” же – читатель Петеркин

на другой ноте:

Эдриэн Броуди играет обложку “Карликов смерти” на клавишном инструменте, а Джонатан Коу подглядывает за ним из часов Большого Бена. картина Макса Эрнста

вот кто-то об “Извергах-кровососах” Криса Мура

и еще кто-то о его же “Ящере страсти”

а на другой ноте – высоконравственная телочка о “Женщинах” Буковски. впрочем высокая нравственность не помешала ей почти ничего в книжке не понять

Пинчон в 80: влияние постмодерниста

Пирамида Пинчона (от простого к сложному)

а тут наш коллега Макс Нестелеев – о нем же (и Пинчоне и постмодернизме)

Filed under: pyncholalia, talking animals

August 14, 2017

recharging on

в честь грядущего ДР Хэнка в Голосе Омара – старенький перевод его стихотворения “Мой кореш Будда”

там же Шаши о “Времени свинга” Зэди Смит

по целому ряду причин этой фотоработе присуждается гран-при в жанре “женский портрет с Флэнном О’Брайеном”

НКМ о Магнусе Миллзе (где-то посередке)

Александр Берензон о “Письмах о письме” Хэнка и кое-чем другом

но вот с читателями Хэнку везет не всегда. для серости все серо

киноафиша “Фантома”. фильм по Коу, кстати, недобываем

ну а для поднятия настроения – вот еще песенку Макс Ротшильд сочинил на два моих оч-старых текстика. эмбед он отключил зачем-то, поэтому ходите по ссылке

Filed under: men@work, talking animals

August 12, 2017

our african summer

ну и вот, вчера в ночи сдали издателю (“Фантому”) такую книжку:

Americanah by Chimamanda Ngozi Adichie

Americanah by Chimamanda Ngozi Adichie

My rating: 4 of 5 stars

переводила Шаши, вот в Голосе Омара она о ней рассказывает. добавить я могу разве что про название. вопреки первой версии (“Американица”), называться она будет, вероятно, “Американха”. как-то все вокруг были против первого названия, хотя мне нравилось больше, а примирил меня с новой версией только тот факт, что в нигерийском пиджине нет звука “ц”

а вот заодно нигерийская история от старого друга Олега Ковриги

ну и по поводу почти что окончания нашего африканского лета – небольшой панафриканский концерт, вот:

Filed under: men@work

August 11, 2017

another newsday

в категории “пейзаж с Флэнном О’Брайеном” побеждает фотоэтюд Татьяны Таран, г. Владивосток: “У меня перед домом – мы уже близко – имеется лужайка, для местного ландшафта на удивление просторная”. (О’Брайен, “Архив Долки”).

56-й эпизод подкаста “Пинчон на людях” – 2 последних главы третьей части

удивительный разброс мнений о Джоне Кеннеди Туле на странном ресурсе (где наверняка болтается первая версия текста)

ну и приз Капитана Очевидность за адекватность восприятия уходит вот этому читателю – это про “Письма о письме” Буковски, если вы не поняли:

Много, много писем Если вы не фанат Буковски и только начинаете знакомиться с творчеством этого писателя, то не начинайте с этой книги. Это сборник его писем: редакторам, знакомым, другим писателям. Вы попросту ничего не поймете.

Filed under: pyncholalia, talking animals

August 10, 2017

while our guitars

пока мы не то что смотрели в другие стороны, а и вообще никуда не смотрели, потому что было некогда, “Эксмо” разродилось вот таким:

почему-то билингва, почему-то Босх на обложке, отчего это напоминает упаковку Пелевина

ну и котики в двух видах (первый ничо так, у второго какой-то дегенерат на морде: так и хочется спросить дизайнера словами Чоя: «Слушай, Миша, ты, когда составляешь прогноз, ты в окошко смотришь?»

) скобка закрывается. это была рекламная пауза, теперь о другом:

в Голосе Омара сегодня – воспоминания о чтении био Катаева

в магазине “Все свободны” возник “Архив Долки” Флэнна О’Брайена

пара добрых слов от Владимира Ермолаева – в том числе и о серии “Конец света”

Пинчона в лентах должно быть больше

Filed under: men@work, pyncholalia, talking animals

August 9, 2017

pics and stones

продюсер и старый друг Лео Бурлаков о “Хрониках. Том I” Дилана:

Авторы, известные или нет, сделайте её настольной книгой.

прекрасное телеинтервью Юла, я раньше не видел

ну что, адекватные читатели у Буковски временно закончились:

дословно переписанная внутренняя корреспонденция, которую получал главный герой Хэнк Чинаски, его мысли в то время, как он работал то почтальоном, то сортировщиком. Пошлые лайфхаки,которые он придумывал для сдачи ежеквартального экзамена.

Читала в других отзывах, что в этом произведении есть смысл, просто над ним надо подумать…

Почему я должна думать, когда главный герой этого не делает?!

– Ведь там описан 15 летний отрывок его жизни, на протяжении которого он

бухает по-черномуупотребляет алкоголь, изменяет своим женщинам и не пытается что-то улучшить в своей жизни, а только жалуется на Почтамт?

Еще в книге очень много мата не к месту. Просто мат и все…На ЛитРесе в отзывах кто-то тихонько предупредил: есть мат. НЕТ! Там он не просто есть, он там живет и хорошо себя чувствует!

а ЮРО Лоры обсуждают на странном ресурсе “Букмейт”

дополнительное чтение: польская переводчица сэнсэя

Filed under: talking animals

August 8, 2017

nice babies together

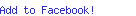

натюрморт Владимира Вертинского

Эльмира о “Самом глупом ангеле” Кристофера Мура

Filed under: talking animals

August 7, 2017

gold revealed

ну вот и обложка последнего в серии на этот сезон. картинка Павлика Лемтыбожа, дизайн Владимира Вертинского

а это Скрытое золото на брегах Невы, инсталляция Пола Каганера

Читатель Толстов – о “Шандарахнутом пианино” Томаса Макгуэйна и “Карликах смерти” Джонатана Коу. спасибо на добром слове

да, и до меня добралась магниевая медаль, присужденная в прошлом году владивостокским криптоиздательством “niding.publ.UnLTd”. опять спасибо

для разнообразия о “Бродягах Дхармы” Керуака коротко и по делу

а тут – о “Почтамте” Чарлза Буковски – тоже по делу, с точки зрения работника Почты-России

где-то на берегах Байкала есть деревянный памятник Осьминогу Григорию. нашел Сергей Анисимов

еще в копилку пинчоноведу: Блогтроттер об этой книжке

видеоблоггеры – зло. вот Высокодуховная Девушка рассказывает о “Какше” Джима Доджа (в самом начале, дальше можно не смотреть)

еще дополнительное чтение: о Джеймзе Келмене

ну и еще одна версия “Кальмара” с позавчерашнего концерта “поющей эскадрильи всех звезд портового рока” в “Китайском летчике”:

Filed under: men@work, pyncholalia, talking animals

August 6, 2017

not quite recreational

Lucia Joyce: To Dance in the Wake by Carol Loeb Shloss

Lucia Joyce: To Dance in the Wake by Carol Loeb Shloss

My rating: 5 of 5 stars

Великолепная и жуткая книга — едва ли не самая полезная из того био-библиографического, что я читал в последние годы (если честно, то не с чем даже сравнить). Ну, это, в общем, несколько феминистская и неофилософская реконструкция того, что случилось с Лючией Джойс, основанная на текстологическом анализе «Финнеганов» и на тех немногих огрызках документов, что остались у нас вопреки упырям-наследникам. Что же там было на самом деле, мы, вероятно, не узнаем никогда, даже если дождемся смерти внука Джойса.

Основной инструмент у Кэрол Шлосс, в силу обстоятельств такой информационной пустыни, — аналогия и троп. В научную силу таких методов мы можем не верить, конечно, но кто сказал, что «Финнеганы» — обычный объект для исследования? Как нам показывает автор, эту книгу как не понимали толком никогда, так не понимают до сих пор — а если учитывать плотность смыслов, в ней заложенных и так взаимодействующих друг с другом, что внутри текста уже давно изобрели не только колесо, но и свою письменность, так она представляется поистине неисчерпаемой. Мистикой в ней проникнуто буквально все.

О книге же Шлосс, боюсь, получится, только невнятно булькать, поскольку — не пересказывать же ее целиком, а без этого донести ее кайф до людей, которые ее не читали, не выйдет. Степень моего читательского охуения перед той поистине детективной мета-литературоведческой работой, которую проделала автор, была так велика, что я даже забывал пометки делать или что-то подчеркивать. Поэтому несколько разрозненных огрызков впечатлений.

Там прекрасный обзор контркультурной сцены 20-х годов ХХ века — то, о чем мы почти совсем ничего не знаем. Дада, прото-сюрреалисты, «викторианские хиппи» — все вот это вот, в чем активно по молодости вращалась Лючия (помимо той тусовки, которая магнетически притягивалась к папе). Становится окончательно понятно, что ни битники, ни, тем паче, хиппи конца 60-х ничего радикально нового в духовный квест человечества не внесли — скорее продолжили, вульгаризировали и упростили то, что совершили в конце XIX — начале ХХ веков те, кто отрывались от зарегулированного викторианства, порождая тем самым мощную протестную волну. Только вместо джаза и рок-н-ролла у них был танец как универсальное средство отрыва. И Лючия тут была, что называется, на переднем крае. Главное и для литературы, и для прочих видов человеческого искусства было — после ужасов Великой войны, понятно, поскольку мы уже знаем, что без великих войн великой литературы, увы, не получается, — прорыв к новым (или даже несуществующим) средствам выражения невыразимого, подсознательного, подавляемого общественной моралью. И в этом «Финнеганы», само собой, близки к тому, что сейчас у нас зовется танцем-модерн. Ну и еще становится понятно, что из этой сцены (парижского, в частности) авангарда страна Россия оказалась эффективно выключена благодаря известно чему. Тусовка Дягилева была даже не самой передовой в этом смысле — гораздо передовее были балеты не русские, а шведские, хотя роль русских в судьбе самой Лючии трудно переоценить. Если бы не Понизовский, который в трудах русских «джойсоведов» (даже Хоружего) удостаивается хорошо если полутора строк, — многого в ее трагической и нелепой жизни попросту бы не случилось или случилось не так кошмарно. А без Лючии бы не было «Финнеганов», приходится признать (и автор нам это вполне убедительно доказывает).

Переосмысление же «Финнеганов» согласно новым полученным вводным, видимо, займет у меня еще какое-то время, поэтому в заключение скажу только, что ни одна семья в мировой истории и культуре не вызывает (у меня, ок), столько интереса, как эта. Можно долго спекулировать, почему так, но Нора и Джорджо в ней после всего сейчас узнанного уже никогда не будут прежними. Понять их, конечно, можно, а вот простить — вряд ли.

Постскриптум. Да, стоит заметить, если кому-то интересно, что переводить ее на русский не имеет смысла – в русскоязычном дискурсе не существует не только самих “Финнеганов” (если не считать отдельных попыток бастардизации отдельных кусков текста в диапазоне от нелепо-героических до отвратительно-возмутительных), но и адекватных переводов Бекетта (а его тексты тоже важны). Ну и Эллмановой биографии самого Джойса (даже в ее санированном виде) нет, если не считать известной ее кражи и оглупления одним мерзавцем-фантастом, как не существует Ноулзоновой биографии Бекетта. Из всего полезного для лучшего чтения книги Шлосс есть только “История безумия” Фуко. Такой вот замечательный случай, когда в саду расходящихся тропок они вдруг сходятся.

Ленин: Пантократор солнечных пылинок by Лев Данилкин

Ленин: Пантократор солнечных пылинок by Лев Данилкин

My rating: 4 of 5 stars

https://dodo-space.ru/lobster/2017-07…

Dream of Fair to Middling Women: A Novel by Samuel Beckett

Dream of Fair to Middling Women: A Novel by Samuel Beckett

My rating: 5 of 5 stars

Возвращаться к Бекетту — всегда счастье, это лучший отдых и прочистка глаз. К счастью, у него осталось еще чего нечитанного. А это — очень молодежный роман, во всех смыслах. Тут тебе и взросление, тут и задор юности, которую прет от того, что она открыла для себя силу и богатство слов. Похоже на раннего Пинчона и единственного Фаринью. Кайф автор очень заразен — читателю его будто вдувают паровозом. А герой-рассказчик меж тем излагает нам что-то (вообще говоря – не очень интересное) о своих запутанных (да, там на всем тексте стоит тэг «всё сложно», так что нынешней молодежи все должно быть просто) отношениях с тремя бабами (вполне автобиографических), одна из которых, понятно, чудесная, хоть и ебанутая дочка Джойса (в тексте у Бекетта, я подозреваю, она чуть более ебанута, чем была в жизни) в диапазоне от изящной словесной вольтижировки до мастурбационного рэпа. Примерно на четырех опознаваемых языках. В общем, для начинающих — самое оно в виде разминки перед «Финнеганами» Джойса. Существует ру-перевод, но что в нем, я не знаю, хотя Дадян человек вроде как уважаемый.

Фадеев by Василий Авченко

Фадеев by Василий Авченко

My rating: 3 of 5 stars

Хоть и запоздало, но нельзя было пройти мимо. У Авченко био Фадеева получилась вроде бы обстоятельная (но это иллюзия его журналистского стиля), гладкая (особенность его же), благостная. Что автор явно попытался создать — это новый виток советской ревизии антисоветской ревизии советских мифов. Причем переревизии у него подвергаются те мифы, которые как бы ванильны: например, в развернутой части о гражданской войне он ставит под сомнение поход Сергея Лазо на Русский остров, зато не сомневается в пламенной кончине пламенного революционера в паровозной топке. Поскольку ничего доказать или опровергнуть мы тут не можем, будем надеяться, что он знает, о чем пишет.

При этом, как ни странно (на самом деле — с таким подходом не странно), он плодит и новые мифы, к примеру — постоянно ссылается на известную приморскую «ряженую ветераншу» Т. М. Головнину, а вот это уже для историка вполне непростительный faux pas. Моя бабушка, к примеру, — реальная комсомолка 20-х годов, — помню, всякий раз в 70-х очень смеялась всякий раз, когда Головнину выпускали к пионерам (а бывало это очень часто) рассказывать о «штурмовых ночах Спасска» и прочем. «Как она умудрилась везде повоевать и побывать, — недоумевала бабушка, — если она на два года моложе меня?» Бабушка моя родилась в 1910-м и в 1970-х в маразме отнюдь не была. На надгробии Головниной на Морском кладбище стоит дата рождения «1899», и прожила она, по версии надгробия чуть ли не до 101 года. В других источниках, правда, датой рождения вообще значится 1889-й, так почему б тогда ей на самом деле не родиться и в 1912-м? Тогда она могла бы помогать Лазо, Сибирцевым и Фадееву строить большевистское подполье в 7 лет, чем не жизнь? Зато потом «будет о чем рассказать». С ней вообще все смешно: поэт-политрук Владимир Тыцких в одном своем материале вообще договорился до того, что сделал родившуюся с хорошей точностью действительно в Уссурийске Тамару Михалну потомицей адмирала Василия Головнина. Она-де ему об этом «рассказывала под магнитофон». Вот правда, как в анекдоте: «Так и вы рассказывайте». Благо, Головниной, известному конфабулятору, никто не мешал, она лила воду на правильную в те годы мельницу. Теперь же правильнее было бы подходить к таким рассказам с известной долей научного скепсиса. Не случайно в достойных уважения исторических источниках следов этого персонажа не очень, прямо сказать, много.

Ну и кроме этого, Авченко цитирует еще двух известных историков региона — Митю Коваленина и меня, а новый заход на мифологизацию у него достигает вообще диковинных высот: наряду с реальными персонажами, даже такими сомнительными, как Головнина, в историческом контексте у него действует Штирлиц, и тут, конечно, уже можно только беспомощно хихикать. Таких натяжек — «муде к бороде», в духе Данилкина — в био Фадеева довольно много. К Лазо подтягивается Че Гевара, к красным партизанам — нацболы и донбасские «ополченцы» (кому, как не приморскому автору, знать что там на самом деле происходит в Донбассе, ну да). Тем самым обессмысливается сама историческая ткань, мне кажется, а конъюнктурная профанация отчего-то воспринимается гаже словесных фейерверков Данилкина.

Ну и, собственно, к объекту изображения. В том, что Авченко любит Фадеева ничего плохого, конечно, нет — иначе бы не писал о нем, видимо, смысла б не было. Но через все его жизнеописание доминантой проходят две тональности. Настойчивое противопоставление советского-антисоветского (а сам же автор призывает нас к пониманию того, что в жизни все гораздо глубже этой примитивной дихотомии) — и утомительные завывания в духе «да он же наш, наш, дальневосточный». Вот честно, последнего вида таких утомительных камланий могло быть и меньше — мы уже все поняли ко второму кругу повторов. Вкуса и меры тут биографу как-то не хватило.

Но вообще, конечно, прикольно смотреть, особенно в контексте, как целое поколение позднесоветских детей, совка почти (или совсем) не заставших, принимается гальванизировать советские трупы «мертвых отцов»: Данилкин Ленина, Шаргунов Катаева, Авченко Фадеева. Наверное, у бихейвиористов есть какое-то название для такого поведения — тоске по маме или папе, которых у них никогда не было. Поскольку у наших авторов нет ни личного опыта жизни в совке, ни понимания инстинктов и (часто) реалий, а есть только сохранившиеся письменные источники, они, к примеру, на голубом глазу могут цитировать выступления своих описантов на партсъездах, видимо, искренне считая, что именно в это их герои и персонажи и верили. Советское двоемыслие ими уже воспринимается совсем не так — или же не считывается совсем. А Фадеев — в первую очередь жертва именно этого двоемыслия. Оттого и биография его настолько пунктирна теперь, хотя в источниках некоторые периоды и запротоколированы до дня. Но фигура его у Авченко все-таки не срастается, сколько бы магических пассов биограф ни делал.

Ведь дело уже не в танцах с бубном: был ли Фадеев «кровавым палачом» советской литературы или не был. Жуткий урок и жизни Фадеева, и — с оговорками — этой новой его биографии: взаимоотношения художника и власти. Авченко по ходу незаметно сам себе противоречит: Фадеев-де конформистом не был, но власти верил безоговорочно. Как это вот, а? Он не мог быть художником, задавил в себе талант, потому что общественный долг коммуниста — сильнее. Это очень по-советски, конечно, но до каких-то более глубоких выводов, которые могли бы приравниваться к приговору всему бесчеловечному советскому строю, Авченко, конечно, не доходит — у него другая повестка дня: вроде бы притворяясь объективным, он стоит на четко заданной позиции — реконструкции и перезапуска совка.

В сухом остатке же даже из его книги видно: такое советское приспособленчество Фадеева и привело его к стилистической глухоте и творческому бесплодию (а что его доконало — это все ж несколько другой вопрос). Для биографа же в этом явно и состоит «доблесть» художника — «наступать на горло собственной песне», растрачивать себя на партийную и орг. работу, а то, что эдакая «служба родине» бессмысленна в корне — нет, этого мы не замечаем. Ну а какой вывод из прочитанного можем сделать мы? Что ж, значит, такой он был художник и талантливый «Разгром» свой действительно в запале юности написал случайно — тут молва, как это ни странно, права. В здравом, что называется, уме и при полной памяти, отчетливо сознавая, что делает, совершил самое жуткое предательство — себя, — и гораздо более кошмарное — творческое — самоубийство, которое страшнее реального, потому что растянулось на несколько десятков лет. Он служил режиму, и в этом — самый главный грех его и просчет.

Хотя варианты, как мы узнаем даже из сервильного по отношению к нему текста Авченко, у Фадеева были. Он их не принял — и «вот твой итог, досточтимый художник», это я без злорадства говорю («Разгром», как ни странно, у меня в памяти остался даже своими отдельными фразами и эпизодами, хотя лет 30 с лишним не перечитывал; кстати, надо бы). А доконала Фадеева та власть, к близости с которой он так стремился, полагая — готов допустить, искренне, — что тем самым он будет «служить трудовому народу». Ведь если внимательно прочесть его предсмертное «письмо ЦК», становится понятно, главная причина самоубийства — то, что его больше «не принимают в кабинетах». За отсутствием других данных — например, реального содержания его головы, — это главной причиной и остается.

Однако, вот если б (и это — самое существенное «если б», которое Авченко почему-то не высказывает в ряду прочих допущений) — если б он остался действующим функционером — вот тогда, надо думать, в жизни у него все и было б хорошо. Спасительного возвращения в Приморье не случилось, работа его спасти не могла — уже не хватало творческой самодисциплины, ибо не по вдохновенью же он все это писал (кроме «Разгрома», понятно — и частных писем, да и то к ним есть вопросы)… Стало быть, в этом скудном самонаведенном контексте для него оставалось одно — продолжать служение строю, которому он стал не нужен. И наверняка уже превратиться в какого-нибудь Суркова или Грибачева. И вот это был бы по-настоящему страшный альтернативный исход.

Кристалл в прозрачной оправе by Василий Авченко

Кристалл в прозрачной оправе by Василий Авченко

My rating: 4 of 5 stars

Автор в своей стихии: Дальний Восток на экспорт, смешно, лихо, лирично. Гораздо лучше уж так, без какой-либо навязчивой повестки дня. Проблема автора лишь в том, что он монокультурен и монолингвален, а это довольно-таки обедняет текст и несколько обесценивает материал. И, конечно, отнюдь не повод для гордости. Отсюда у автора повторы и некоторая монотонность высказывания.

Но вообще «Кристалл» — легкая и развлекательная книжка, такая межжанровая беллетристика, легковесность которой подкрепляется частыми обращениями к «народной этимологии» — это мило, но едва ли глубоко. Хотя про такое «жонглирование словами» автор, к его чести и сам говорит.

Монокультура же у Авченко одна — советская. Отсюда и узость взгляда, хотя книжка эта позволяет четче разобраться в чем именно «советскость» автора: он натужно пытается уйти в ней от противопоставления живого и неживого (поэтому, собственно, главные герои ее — рыбы и камни, что мне было приятно отдельно от всего: Ферсманом в детстве и я зачитывался, хотя и не настолько генеалогически, как Авченко, у которого папа геолог, и это, вместе с дальневосточностью, нас с автором, конечно, роднит) — но категорически не в силах сбросить бремя навязшей в зубах дихотомии коммунизма-капитализма (отсюда его зачарованность продуктами автопрома и оружием, что нас разводит едва ли не по разные стороны метафизических баррикад). И в этом Авченко опять сам себе противоречит: жизнь, понятно, гораздо богаче такого противопоставления, но автор нам это лишь многословно (хотя порой и изящно) лишь декларирует. На себя же примерить этот нехитрый тезис ему, похоже, как-то не приходит в голову. Молодой еще, наверное.

Однако, перефразируя «лучшего друга советских писателей» (или как там называлась эта его ипостась литературного критика), других акынов и пропагандистов Дальнего Востока у нас для вас нету.

Lafitte the Pirate by Lyle Saxon

Lafitte the Pirate by Lyle Saxon

My rating: 5 of 5 stars

Превосходная (с поправкой на 1930-й год) био подлинного героя, авантюриста и шпиона (да, у меня что-то опять начался заход на книжки про шпионов — но не романы, конечно, они гораздо беднее жизни), сыгранного Юлом Бриннером. «Флибустьер» 1958 года — фильм вполне точный вплоть до битвы за Нью-Орлинз, что неудивительно, поскольку первый фильм, римейком которого он был, поставлен именно на основе этой книжки. А вот все, что после этой битвы — расходится даже с версией Википедии (которая, правда и эту книжку считает «романом»).

И еще раз — несбыточная, видимо, мечта, чтобы и у родного города был такой же летописец, каким Лайл Сэксон был для Нью-Орлинза.

Filed under: just so stories