Max Nemtsov's Blog, page 211

February 2, 2018

sailing on

ох, такого мы не очень ожидали, конечно, но наше плавание в Ерландию и окрестности началось вполне бодро. за первые сутки собрано 55 % средств, необходимых для издания 2 1 книг в этом сезоне “Скрытого золота ХХ века”. я даже не успел обратить ваше внимание на правую колонку кампании, где перечислены бонусы и ништяки, какие к книжкам прилагаются, потому что часть их уже распродана (но будут дополнения, о чем можно следить по всем нашим информационным каналам)

добрым словом нас поддержали:

– коллеги из “Пыльцы”

– Юрий Андрейчук (не как член экипажа, а как эксперт в вопросе)

– и Сергей Грабовский

“Задротский бложик (тм)” читает “Уилларда” и “Мертвого отца”

ну и другие новости:

вот прекрасный плакат о родстве хорошей литературы. пора писать “Архив Долки, часть 2”

а это Эльфрида Елинек о Томасе Пинчоне

и немного о текущей работе:

“Эсквайр” в свое время упомянул в нескольких словах “4 3 2 1” Пола Остера. про “полуавтобиографичность” – это еще большой вопрос

ну и приятное:

Анна Берсенева о романе нашего друга

сегодня по такому случаю – краткий экскурс в актуальную русскую музыку (из разных источников):

(в последнем концерте на 16-й минуте начинаются такие звуки, которые человеческий рот издавать не способен, но издает)

February 1, 2018

the chief news of today

ну все, чуваки, поплыли. несколько минут назад началась наша кампания по сбору средств на книги второго сезона “Скрытого золота ХХ века”. поддержать проект можно и нужно здесь. будет в нем вот это и еще кое-что:

и немного распределенной Ерландии

January 31, 2018

ready for departure

ну что, чуваки, скоро отплываем к Хай-Бресилу. экипажу стоять по местам

читатели постигают крутизну Чимаманды Нгози Адичи и ее переводчика

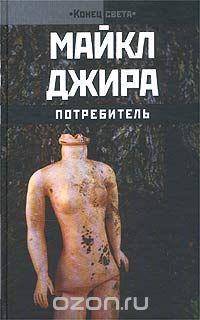

немножко майнд-богглинга: у букинистов продается помянутый вчера “Потребитель” Майкла Джиры. а теперь – глаза в правый нижний угол, смотрим на цену.

оттуда же стало известно о некоем пиратском переиздании еще одной книжки из той же нашей серии

обнаружился еще один рассадник книжных рекомендаций, мне раньше не попадался, а в нем – неожиданное: вполне внятный отклик читателя на “Радугу тяготения” (и кусок текста оттуда же). нипочем не угадаешь, где найдешь

а здесь – об имманентной связи “Радуги” и “Улисса”

в связи с телесериалом выходит переиздание “Алиениста” Калеба Карра, вот что о нем думают читатели “ЛайвЛиба”

и о его продолжении – “Ангеле тьмы”. надеюсь, его тоже переиздадут

ну и об “Итальянском секретаре” заодно

а вот этот отзыв об “Агнце” Кристофера Мура заслуживает приведения целиком:

Начав читать книгу Кристофера Мура “Агнец”, я сначала была удивлена стилистикой написания. Она в одно время как сложная, так и интересная. Сюжет фантастический, о приключениях Иисуса в юности, заставляет задуматься о многих вещах. Глубоковерущих людей наверняка эта книга возмутит, они даже захотят её сжечь. Но лично я, верующий человек, нормально восприняла чувства юмора автора. Эта книга стала для меня любимой. И тем более Кристофер Мур в начале книги предупреждает, и объясняет свой чорный юмор, на запрещённые темы. Книга читается на лигке, и оставляет приятный осадок на душе. Я советую эту книгу всем кто не принципиален в своём мировоззрение.

ну и цыганочка с выходами (и одна морская песня в честь грядущего плавания)

January 30, 2018

Michael Gira 01

ладно, вот начало нашего нового архивного сериала. это тот рассказ, который Андрей Безуглов не закончил переводить, и когда мы с его мамой придумали делать книжку “Потребитель” (она вышла в 2003 году и больше, ясное дело, не переиздавалась ) и купили на нее права, мне пришлось заканчивать за него.

Майкл Джира

ИДИОТ

Звук зовет, протяжный текучий стон, что приходит из тьмы, орошая похотью иссушенные борозды сна Идиота. Он пытается ответить на зов, но не может выдавить ни звука. Язык — распухший пурпурный труп, он разрастается и заполняет бестолковое пространство рта сладким черным веществом. Идиот чувствует, как язык ворочается в такт с доносящимся звуком, будто на расстоянии обладает силой воздействия, изменяющей ритм и форму.

Идиот просыпается в уютной луже теплой свежеизлитой мочи. Он лежит на своей койке, неподвижно уставившись в потолок. Он не знает, кто он, где был, как его тело попало туда, где оно сейчас, не знает даже, что лежит на верхней койке в дальнем углу переполненного тюремного барака. Мягкое серое мясо его мозга выжимается о внутренние стенки его черепа. Дыра, ведущая в горло, заткнута, но глаза широко раскрыты. Зрачки растянуты по их поверхности так, что не видно белка, — только две идеально круглые черные дыры в толстой мертвой коже свиноподобного лица. В эти черные дыры вливается прохладный темный воздух. Он созревает у Идиота в животе и обтягивает внутренности, не давая им чувствовать, затем выдавливается обратно сквозь поры в коже, погружая его в черную жижу. Он плывет в холодной каше, без чувств, спеленатый защитной оболочкой липкого черного моря, в ожидании стимула. Его пальцы перебирают ворсистую ткань серого одеяла, сжимая ее в кулаке. Этот материал абсолютно сух, он не производит ни крови, ни тепла, ни дрожи…

…Его первое воспоминание — о том, как он что-то душит. Его мясистые руки — пара независимых злобных животных, безжалостно уничтожающих жизнь сопротивляющейся жертвы (и его рукам нравится сопротивление). Затем — ощущение густой, горячей, зернистой жидкости, что выдавливается сквозь пальцы, будто он восторженно ныряет, вытягивая загребающие руки, в бассейн свернувшейся крови. Потом — звук захлебывающегося горла, словно вопль течки, выкашливаемый из просвечивающей гортани какого-то невидимого чудовища, раздвигающего ноги в сочащейся пещере глубоко под землей. После этого — его член зажат между упругих губ: «Маленькая Рыбка-Свинка, — думает он, — моя Маленькая Рыбка-Свинка…» А затем он возвращается, потея в своей постели, вдыхая черный ил… Он слышит свое дыхание в черноте — медленное, истошное, механическое, будто он плавает где-то высоко над своим телом, прислушиваясь к себе, дрейфующему в плеске волн черной простокваши, ища пищу, просеивая воздух в поисках света…

Матовое шоколадное зарево сочится сквозь ноздреватую заднюю стенку черепа Идиота, медленно заражая его мозг все более ясными омутами цвета. Краски смешиваются, затем сгущаются в осязаемые образы, которые он душит одной рукой, а другой раздрачивает себе член. Какой-то мудак тычет его в шею сверкающим кухонным ножом, снова и снова, долбя опухоль, выросшую на месте щитовидки. Засранец вырезает ее и подносит к лицу Идиота — вздувшуюся и капающую огромную лиловую виноградину; ее соки и студень мякоти выдавливаются сквозь жухлую кожурку тысячей свежих ядрышек чувства — так мучнистые потаенные замыслы Идиота являются солнцу. Он стоит, обнаженный, а кровь хлещет из разреза у него на шее и собирается у ног. В ярости он бросается на парня. Тот легко сшибает его наземь. Парень — коп, он защелкивает наручники у Идиота на запястьях, затем пристегивает его к дверце машины. Идиот чует вонь дешевого одеколона от шеи копа, она мешается со свежим легавым потом, будто бифштекс с кровью вываляли в давленых розах… Ебивец, Ебивец, я расквашу его ебаную ряшку в гамбургер. На моем ноже кровь, Уёбок. Срань на хуе моем, Уёбок. Срань на хуе. Будь паинькой, чувак, слижи говно с хуя моего, Рыбосвин. Разделаю тебя, малютка. Намажься липкой красной помадкой, Малютка. Чмок чмок чмок в кончик сладенького беленького хуя моего, Дорогуша. Люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя…

Словно плотная черная глина, что спазмами проталкивается сквозь пульсирующую рану в океанском дне, звук жует и сосет и свертывается в самого себя, все ближе и ближе, густо бурлящими волнами, что перекатываются по бессветной дали барака и нежно лижут полубессознательное лицо Идиота посулами насильственного полового вторжения, крови и спермы. Как вдруг звук уже у него в самом ухе, вплотную, обмахивает кожистый лопушок своими губами, всасывает загустелую слюну в зазоры зубов. Но вот, и в этом он уверен точно так же, вот этот звук доносится уже с другого конца барака, может, даже откуда-то на том же этаже, знакомый звук, словно жидкость переливается в его застоявшихся легких, или кровь шелестит по фиброзным коридорам артерий и вен. Он открывает рот, растягивая багровые губы, охватывая ими жесткую форму звука, и тот проникает в него, согревает прямую кишку и царапает его нервы на внешних пределах кожи бритвами. Это звук страданья, беспомощного и бессмысленного страданья, и звук этот наполняет Идиота Любовью.

Вот разум его приподымается над нагой раковиной тела на койке, плывет по бараку и видит, что все остальные койки пусты. Одеяла и простыни разметаны по проходу между рядами коек и уводят в дальний угол, точно одежды, оставленные религиозной процессией. Пригашенное голубоватое свечение телевизора выхватывает силуэты сбившихся в кучу заключенных. Они сгрудились вокруг источника звука. Идиот парит, приближаясь к ним, немо, затем зависает в воздухе над сценой:

Он стоит на четвереньках — обрюзгший мужчина средних лет, — и у него ошеломленные, слишком яркие коровьи глаза. Мешок его пуза покачивается под ним. Он похож на боксера в нокауте, вот разве что обнажен, вместо одного глаза — красная дыра, а другой болтается на тоненькой ниточке зрительных нервов. Глаз примостился у него на скуле, расширившись и шаря вокруг в такт гиперреальной графике МТВ, что льется с телеэкрана. Мужчину сзади ебет женственный мальчик лет двадцати, без рубашки, едва поддерживает штаны, спустившиеся на колени. Весь торс и лицо его, как драгоценностями, расшиты огрубелыми шрамами угрей, меняющими цвет на его полупрозрачной голубоватой коже созвучно метаниям телевизионного света. Глаза мальчика вылезают и трепещут, точно у куклы чревовещателя, стоит ему конвульсивно выдернуть свой гнутый пенис из истерзанного ануса мужчины под пыткой и вогнать его обратно. При каждом толчке в груди жертвы раздается приглушенная барабанная дробь, подстрекающая остальных заключенных. Он стонет от боли, но в рот ему всунут уже пятнадцатый анонимный хуй за сегодняшний вечер, и все в ответ шипят, заходясь в маниакальном хохоте, орошая поверженного просителя и нападающих на него радужной моросью поблескивающей слюны. Время от времени из круга выпрастывается нога в сапоге и пинает его — несильно, только так, чтобы исторгнуть из отупевшего тулова жертвы звучную музыкальную ноту. Звук этот органично сливается с чувственным ритмом, который в барак вкачивает телевизор. За полированным стеклом, в калейдоскопе компьютерных красок, призматического света и сверкающего пластика стоит рубиновоустая медиа-звезда, богиня-импресарио, и с придыханием поет заключенным серенаду, щедро подпитывая их возбуждение, пока они заняты делом…

Идиот парит в темноте над толпой, над самой аурой разноцветного света, пытаясь вспомнить, как сочетаются его разум и тело. Но мужчина давится — его в рот ебет зэк с густым рыже-серебряным волосяным покровом обезьяны и крысиной мордочкой — и этот давленый звук сбивает Идиота с толку. Он прозвучал тайным языком, реченным лишь для него одного, но он его не вполне понимает. От него со сценой внизу путаются его воспоминания: как ушиб, отражающий форму кулака на бледной детской спине, когда кровь приливает и заполняет собой крохотные поры тысячами малиновых бусинок в океане нежной кожи: и вот то же самое увечье теперь сияет на вздымающейся спине измученного человека. Сладкий скользкий язык, который он, прикусив, жевал, теперь вырван из его же рта. Изящный пальчик — точно хрупкие косточки у него внутри из стекла, на вкус — как арахисовое масло и огородная почва, — лежит, ненужный, на почерневшем цементе под его туловищем, словно выброшенный ломтик экзотического плода… Его голубые глазки настолько сухи и выцвели, что Идиот мог бы высосать из радужки все остатки горьких красок. Натужное астматическое дыхание. Воздух, проходящий по трахее, перемешан со спермой и слюной, и теперь он сдавливает грудь падшего мужчины. Жалкий тик сердца — как оно ощущается в чаше ладоней, когда он его целует. Слабо-слабо, сливается с ритмом музыки с экрана… мир красоты и волшебства и телевидения и чуда вращается в мозгу Идиота, а он смотрит на тело под собой, когда остальные, наконец, устают его насиловать и начинают отрезать нему пальцы. Он ощущает каждый сломанный сустав, отторгаемый от тела без всякой боли, словно раскисшие кусочки какого-то мучнистого овоща, не имеющие с ним ничего общего. А звук тем временем неистовствует у него в голове, океан кипящей крови, перехлестывает через внешний край огромного кратера, пузырясь и шипя лавой…

И вот звук ошеломляет его, и Идиот полностью возвращается в свое изуродованное тело. Он чувствует, как один за другим отхваченные пальцы суют ему в рыхлую рану прямой кишки. Его единственный глаз видит тьму, что окружает пятно света и насилия, смыкается, сокращается, как мембрана, она готова поглотить собой арену его убийства, стерев всех из виду. Он чувствует, как тупо пилят его хуй и яйца, затем выдирают их из тела, точно гениталии его — живой паразит, изгоняемый из хозяина. Затем чувствует, как то же самое существо пихают ему в рот. Чувствует, как ком слизи и мяса запирает ему горло. Затем чувствует, что пытается вдохнуть, задыхается. Чувствует, как в слои жира и жил тычутся ножи и бритвы, осколки стекла, как они вспарывают эти слои. Неистовым глазом своим видит ослепительно прекрасную женщину на экране. Видит, как она наблюдает за ним изнутри сияющего мерцанья, ее блестящие губы разомкнуты, она яростно командует убийцами и науськивает их, словно разъяренная демоница. Ее голос теперь пышет убийством, и заключенные, улюлюкая и рыча в бреду, набрасываются на его плоть, будто где-то в ее тайниках кроется сочная сияющая фигура звезды… Тело Идиота корячится в экстазе, а они кромсают его…

И вот Идиот припоминает источник звука, разбудившего его на койке: так звучал его собственный голос на выдохе, высвободившийся внезапным потоком воздуха, когда вскрылись его легкие, — оргазм выброса сернистой любви, что звучно слился с убаюкивающими искусственными слоями ее телевизионного голоса, объединивший всех заключенных в едином порыве беззаветного освобождения во всеобъемлющем чреве музыки и света…

Май 1996

и немного архивного портового рока:

January 29, 2018

how did I get here?

пинчон-картинка известно для чего

голоса друзей: Квантовая логика и квантовый миф. Интервью с этиком новых технологий и философом физики Алексеем Гринбаумом

зло рекомендательных списков, продолжение:

“Лабиринт” упоминает “Миф” Стивена Фрая

“РидРейт” – “Время свинга” Зэди Смит

а вот кто-то вдумчиво разбирается в “Бесцветном Цкуру Тадзаки” Мураками

ну и немного потехи: два новых перевода Максима Немцова наверняка опять породят фейсбучно-критическую войну. “что вам, тятр, что ли”, как выразился Павлик Лемтыбож

вот вам два “подарка из Франции”:

и “Андошин” в придачу

January 28, 2018

some pynchonian news

прошлый месяц мы пропустили, а сегодня у нас лит-концерт про Пинчона, Пэтчена и кое-кого еще. кое с чем новеньким

65-я серия подкаста “Пинчон на людях”

Салман Рушди вспоминает минувшие дни. о Пинчоне в т.ч. “Я думал, мы теперь друзья, а он больше не позвонил”.

а вот интересно, переводчики и издатели этого романа в курсе, что его распространяют, и какая-то барышня читает в придачу? ссылку не даю по известным соображениям

вспомнили тут вчера еще и такую забытую группу:

January 27, 2018

news to go

вот, стишок вчера сочинился:

Блок на антидепрессантах

День, лес, тенек, шумит природа,

Осмысленный и яркий мрак.

Помри позавчера при родах –

Но вход же есть. Ничто не так.

Родишься – и покончишь разом,

Все заново, повторов нет:

День, лес, тенек под медным тазом,

Горячий каменный хребет.

а новости у нас такие (спасибо за находку Александру Чанцеву):

у Майкла Джиры выходит новый сборник рассказов. в связи с чем я подумываю воспроизвести тут несколько рассказов из его “Потребителя”, которые я сделал когда-то, подхватив выпавшее знамя из рук покойного Андрея Безуглова

а это творчество наших друзей: Алексей Клепиков нарисовал то, что может стать альтернативной обложкой к “Дому и домикуГородку и городу”

Анастасия Сопикова об “Одиноком городе”

Алексей Поляринов об экспериментальных романах и гениальном “Глифе” в том числе. но вот тут уже смешно:

«Дом Листьев» Марка Z. Данилевского был опубликован в 2000-м году, и с тех пор заигрывание с версткой, цветом и шрифтами уже вряд ли можно считать новаторством.

у нас новости для автора: новаторством это можно считать вряд ли гораздо, гораздо раньше. все какие-то манкурты

Николай Александров о “Велоснобе”:

В общем, забавная книжка, которую можно довольно быстро пролистать.

как будто это, блядь, достоинство. люди совершенно разучились понимать, что и зачем они говорят

ну и премиальные: Странно е колко прости неща стават в живота, докато ние ставаме все по-сложни : Ричард Бротиган

January 25, 2018

more updates

все-таки люди читают какие-то разные тексты. нипочем не угадать, что они там увидят

еще об “Американхе”: Виталий Леонтьев расставляет акценты

“Клуб друзей книг” проецирует Остера и Зэди Смит. в предшествовавшем выпуске у них был Колм Тойбин (или как его зовут на самом деле?) и почему-то “Прозрение” Сарамаго с обложкой от “Слепоты”

friends’ faces

да, для начала – лица и голоса друзей:

– книжный магазин “Бабель” в Тель-Авиве

– издательство “Фантом Пресс” в Москве

– “Кот Бродского” и Константин Дмитриенко во Владивостоке:

а вот и новый читательский отзыв на “Американху”

и пара приветов из прошлого:

– “ЛитБлог” о “Слушай песню ветра” Мураками

– Дмитрий Бавильский о “Мудрой крови” Флэннери О’Коннор

и новость для упорных пинчоноидов:

расшифровали записи Уильяма Пинчона

хроники портового рока: 18 февраля уже пластинка

January 24, 2018

"The King Of Rhythm And Blues" by William Michael McCarthy

и еще один старый рассказ, был в “Weird Tales” в 2002-2003 году. я его сейчас только слегка поправил

Уильям Майкл Маккарти

КОРОЛЬ РИТМА И БЛЮЗА

Король Ритма и Блюза отдыхает. Карьера его закатилась. Драный ноябрьский ветер разносит рэп по Бродуэю. Хип-хоп из «мыльниц»; слова без мелодии. Плевки грубой подростковой тоски прямо в лицо. Какая там романтика? какая любовь? Времени нет. Нет времени. Эфиром завладела политика бунта. Ярость накладывается на бит, содранный у его величества, — совсем недавно…

Бродя по Манхэттену, Король Ритма и Блюза уверен: зов не раздастся. Он волен скитаться по ночным городским улицам, где ветер рвет на мостовых обрывки бумаги. Целлофановые пакеты, рекламные листки, обертки от жвачки — все использованное и выброшенное; как и сам Король — забытый призрак в городе амнезиков. Подгоняемый ледяным предзимним ветром.

Король смирился с бездействием. Он готов принять безработицу как разновидность освобождения.

Зов раздался внезапно — на перекрестке 48-й Улицы и 9-й Авеню. Обесцвеченная блондинка по пути на окраину. Драная шубка, красное платье, высокие каблуки, чулки. Она тащила за собой проволочную тележку, заваленную картонными коробками. Нелепое зрелище: буржуазная нищенка.

Высокому афроамериканцу, стоявшему под навесом винного погребка, видать понравились блондинкины ноги, и он ни с того ни с сего заголосил. Песенка Кёртиса Мейфилда: «Мотаун» на форсаже.

У Короля Ритма и Блюза от песни воскресла память. Пора высказаться. И Король взялся за работу — словно паук, ткущий фантастическую паутину. Микроскопические нити он сплетал спиралями и дуговыми разрядами в изысканные цветистые арабески. У бесформенного ветра возникала форма. Шумный городской квартал обернулся неовизантийской элегантной кафедральностью. В том и состоял дар Короля — миропомазывать обыденность.

Король снова был в своей стихии. Расслабленное тело подхлестнуто волшебством музыки. Баритон головореза вырвавшись из самого нутра, дал ему сырье. Его величество взял эти ноты и сплел из них чудо. Он перевел их идеально. Ноты следовало подсластить: он добавил басов, тембра и ревера. Он выгнул их, вылепил и акцентировал пониженный тон септимы — блюзовой ноты.

Воскрешение. Клочок небес, сошедший на нищий городской квартал. Мирское преобразилось в божественное.

По всей улице люди замирали и всматривались. Вслушивались. Кто это парень? Раньше пел в «Темптейшнз» или «Фор Топс», а теперь ему не повезло? Был звездой, а потом сменил плакат в «Аполло» на витрину с написанными от руки вывесками: «Жидкий Тайд», «Мыло Дав», «Сосиски Оскара Майерса»?

Зрители не видели Короля Ритма и Блюза. Колдовство его оставалось незримым. Но его слышали. Звук схватил их за загривки.

(Слышали все. Не видел никто. Почти никто.)

Дамочка в красном платье шла себе дальше. Певец бросил петь.

Король Ритма и Блюза остался без работы. (Опять.)

Шаркая ногами по 48-й Улице, он настороженно прислушивался, надеясь, что песня зазвучит вновь. Но момент упущен. Короля тянул за собой ветер. Миновав полквартала, Король услышал за спиной:

— Эй, браток, погоди. Я хочу с тобой поговорить.

Король остановился. Поворачиваясь, заметил в витрине свое отражение. От уличного фонаря тянулась одинокая тень.

— Ты, мистер, ты. Я с тобой говорю.

Он что — теряет бессмертие? Он разное слыхал: Братец Рок и Мистер Соул шепотом поверяли ему свои полночные страхи. А Фолксингера уже давно нигде не видать.

Король присмотрелся к смертному. Кофейного цвета кожа, короткие курчавые волосы. Карие глаза поблескивают в луче фонаря.

— Ты кто такой, к чертовой матери? — спросил молодой человек.

Его величество смотрел во тьму.

— А ты как думаешь?

— Не знаю. То есть, не уверен.

Король двинулся прочь. В ночь раствориться легко: один шаг, два шага, три… Но молодой человек как-то ухитрился углядеть истину. На этот раз он не стал его окликать. Он просто заголосил величайший хит «Сьюпримз».

Стой! (Во Имя Любви).

И Король Ритма и Блюза понял, что беззащитен. Просто обязан ответить на этот фальцет — убежденный в собственной правоте, своеобразный. Король обратился в слугу песни — воздел руку и начертал в воздухе причудливые орнаменты.

И что же в них было? Возник гобелен психоделических цветов — искрящегося кобальта, люминесцентного ультрамарина. Воплощение — уже не просто акустическое явление. Воплощение обрело зрительный образ: вихри красок расцветали своей геометрией на быстро выраставшем кристалле, а затем бледнели и таяли.

— Врубаюсь, — сказал молодой человек. — Ты пойдешь со мной.

И он двинулся по улице, напевая что-то из Марвина Гэя.

У Короля не оставалось выбора. Он должен был следовать за ним.

— Так ты меня видишь?

— Конечно.

— А откуда ты знаешь, кто я?

— Вычислил.

— Но как?

— Я о тебе слыхал. Ты не такой невидимка, как думаешь.

— Так куда же ты меня ведешь?

— Миссия любви.

* * *

Хауи Маккриди шел по Бродуэю, мурлыча старую песенку «Коустерз» и присматриваясь к озадаченной физиономии спутника. Хауи толком не понимал, что ему досталось, но какое-то представление у него имелось. Об этом иногда ему в детстве рассказывала бабушка. О том же он слыхал от алкашей, валявшихся в канавах, вонявших собственной мочой: глаза их были устремлены в какую-то дальнюю даль. А уши настроены на волну, которой больше никто не мог слышать.

Почти никто.

Хауи Маккриди вырос в Харлеме. То был город в городе, где каждая улица сама себе устанавливала закон и порядок. На улице ты быстро учился делать правильный выбор. Можно драться или бежать — нельзя лишь стоять на месте. Тебя окружали люди, пытавшиеся выглядеть чем-то больше, и люди, старавшиеся стать как можно меньше.

На улице то и дело попадались такие важные шишки, живые легенды. У себя в воображении, то есть. Они выхаживали гордо, похвалялись, орали свои истории всему свету, но стоило им свернуть за угол, и они исчезали навсегда. Вскоре о них забывали.

Но Хауи выжил. Драться он не умел, поэтому научился бегать. Со стипендией легкоатлета попал в Бруклинский Политех. Чтобы свести концы с концами, по ночам приходилось переворачивать на кухне гамбургеры. Но у него была мечта. Он хотел попасть на радио. Если сыграет правильно, сможет всю страну объездить — куда там, весь мир.

Бог свидетель — он видел, как в адском пламени сгорает множество братков. Жертвы геноцида гибли в войнах уличных банд, расовых беспорядках, их сбивали машины налетчиков и приканчивали шальные пули случайных перестрелок. Нервные легавые сначала стреляли, а потом задавали вопросы. Гибли от героина. Гибли от крэка. Гибли от извращенной кровожадности, что пышным цветом расцветала в гетто.

Даже если раз и навсегда решал не лезть в неприятности, тем как-то удавалось найти к тебе дорожку. Нужно очень, очень, очень низко к земле держать нос — вынюхивать неприятности заблаговременно. И при малейшем подозрении на встречу переходить на другую сторону улицы.

Но в тот миг, когда Хауи заметил Короля Ритма и Блюза, вся его пожизненная решимость оказалась забыта. Стоило Хауи увидеть фосфоресцирующую неовизантийскую мозаику, начертанную в воздухе, он понял, что это не иначе как знак.

Всего его упорядоченные планы и замыслы подняли паруса и выплыли в окно. И его цепко схватило неистовое, абсурдное желание. Страсть.

В школе он познакомился с одной девчонкой. Звали ее Клара, на год младше Хауи. Она ему напоминала Лизу Бонет из «Шоу Косби». Клара идеально подходила планам Хауи: изучала то же самое; лелеяла такую же мечту. Да и Хауи ей нравился. Медленно (однако верно) «нравился» превращалось во «влюбился». Клара этого, правда, еще не знала, но замуж за Хауи она выйдет.

Но у Клары были денежные проблемы. В ее жизни возник Альфонсо. Ни читать, ни писать он не умел. Он умел ездить на «мазерати», умел владеть особняком из бурого песчаника в Бедфорд-Стайвесэнте. Занимался он пылью и плотью — торговал душами по всей авеню Д.

Хауи пытался Клару предупредить. Неужели она не видит, куда ее может завести такая мразь, как Альфонсо? Но в последний раз он видел девушку две недели назад, а трубку она не брала. Хауи подозревал худшее.

Альфонсо — это Неприятности с большой буквы. Возникать против него не совпадало с формулой выживания Хауи. Клара — просто еще одна возлюбленная, провалившаяся в щель. Засосанная в шприц, если быть точнее. Заведомая безнадега. Ушла насмерть.

И тут Хауи увидел Короля Ритма и Блюза.

* * *

На Таймз-сквер они спустились в подземку. По лестнице в мрачный и грязный тоннель, выложенный кафельной плиткой. Обогнули лужу бурой тухлой мочи. Постарались не наступать в прочую гадость, усыпавшую проход: бычки, черные кляксы, где жвачку растерли подошвами по плиткам.

Король уже давно не ездил в подземке. Теперь здесь пели только те, у кого в руках были стаканчики для мелочи. Эпоха лицензированных уличных музыкантов. Королю Ритма и Блюза было грустно. Стоило певцу поставить перед собой шляпу, стоило принять первое подношение, сколь бы жалким оно ни было, и чары рассеивались. Таковы законы его королевства.

Но было и время, когда к деньгам не стремились. Было время, когда мальчишки ездили маршрутом № 1 из Бронкса, а маршрутом А из Бруклина в «Аполло». И в поездах звучали песни. Король не успевал перескакивать из вагона в вагон. Другое время. Другая эпоха. Тогда «Фор Топс» действительно были в топе, никто не мог устоять перед «Темптейшнз», а «Дрифтерз» поистине мчались на гребне волны.

Поезд, подкативший к перрону, не был изрисован граффити, такой новенький, что просто сверкал, но все люди казались стариками. В вагоны заходили молча, глаз не подымали. Каждый себе на уме. И песен никто не пел; они даже не разговаривали друг с другом.

Короля резануло болью и виной. Он слишком давно сюда не спускался. В подземке все стало очень и очень скверно. Но должен же хоть какой-то предлог появиться. Наверняка кто-нибудь еще мычит что-нибудь себе под нос, вроде как Хауи сейчас. Не следовало здесь все пускать на самотек.

Поезд прогромыхал под центром города. Сделал несколько остановок, а затем они вырвались из тьмы на мост над Ист-ривер. Король поглядел в окно: в лунном свете танцевала серебряная вода.

Их вновь поглотила тьма — приехали в Бруклин. Через несколько станций Хауи похлопал Короля по плечу:

— Ладно, выходим здесь.

Бедфорд-Стайвесэнтом владела ночь. Район не для слабых сердцем. Фабрики, склады и многоэтажки громоздились зловещими бастионами. Парочка прибыла в мрачное сердце города — Дьявольский Остров. В этих местах Король Ритма и Блюза не бывал очень давно. Бед-Сту — Развязка Рэпа. Регги-Сити. Они вступили в зону боевых действий.

Ни один уличный фонарь не освещал им путь — все давно перебиты. Что ни окно — железная решетка, и оттого каждый дом — как тюрьма. На улицах — ни души.

Хауи и Король шли плечом к плечу.

Ветер кусал их морозом. Король поймал себя на том, что и ему теперь не чужда человеческая хрупкость. По рукам побежали мурашки. В животе затрепетали крылышками бабочки. И когда Хауи запел «Под променадом», Король вступил вторым голосом — что совершенно ему не свойственно.

Хотя всю жизнь он только и делал, что украшал чужие голоса, своим собственным Король никогда не пел. Да и не было у него собственного голоса.

А тут он вдруг понял: у него сочный тенор. В предсмертном концерте есть, оказывается, свои овации.

Два перепуганных кролика все дальше уходили в мир теней. Распевая старинную песенку — словно мантру, что отгоняла зло.

Они вышли на Тюдор-стрит. Точного адреса Хауи не знал, но дом Альфонсо определить оказалось легко. В квартале наркобарона все фонари были целы. Вот и его берлога: в ряду прочих бурых строений. Только тут в окнах сохранились стекла, а не фанера, а на недавно отделанном фасаде — ни кляксы граффити.

Вход перегораживали чугунные ворота. Хауи подтянулся и перевалился на другую сторону, Король — за ним. Они проклацали каблуками по цементным ступенькам. Хауи чуть помедлил и неистово забарабанил в дверь.

Прошло несколько минут. И вдруг дверь распахнулась. Во тьму сунулся головой растафара с длиннющими дредами.

— Говори, чего надо, мужик.

— Я пришел к Альфонсо.

— И кто ты такой будешь, мать твою?

Король Ритма и Блюза ритмично защелкал пальцами — звучно, будто кастаньетами. И запел номер из «Трехгрошовой оперы» Брехта — «Мэкки-нож».

У растафары глаза полезли на лоб, губы сжались. Он глядел на Короля так, словно узнал его, вот только лицо припомнить толком не мог. Он кивнул: входите, мол. Провел из по длинному темному коридору, вверх по лестнице. Они ступили в тусклый вестибюль, подошли к черной двери: на ней был нарисован орел, сжимавший в когтях змею. Растафара простучал условный знак.

Замки щелкнули, засовы лязгнули. Дверь зловеще приоткрылась.

Они вошли в притон беззакония. Длинная и широкая комната во всем напоминала гарем. Везде беспорядочно разбросаны диваны, тахты и оттоманки. У дальней стены — две кровати с балдахинами и полупрозрачными газовыми пологами. На полу — марокканские ковры и звериные шкуры. По стенам — персидские гобелены. Узкие голубые лучи светильников тут и там прошивали воздух.

А сам воздух был едок, и не воздух даже, а смесь ароматов: сладкий запах марихуаны, соленый запах пота и еще — резкий привкус того, что Хауи принял за опиум или крэк.

Альфонсо сидел в позолоченном кресле Людовика XVI в одной шкуре снежного барса и с идиотской ухмылкой на физиономии. За ним стояла парочка накачанных стероидами телохранителей. У его ног распростерлись три сексапильные прислужницы. С диванов поднимались головы — мужские, женские, по трое-четверо. У Хауи по затылку прошлось морозцем: они что — прервали тут оргию? Или тут все дела принято нагишом вести?

— Ты кто такой? — рыкнул Альфонсо.

— Мы пришли за Кларой.

— Хауи? — донесся из глубины комнаты тоненький ломкий голосок. Через секунду из теней показалась и сама Клара. Она не успела поправить бретельку платья.

Альфонсо хмыкнул. Прихлебатели подхватили, и стены заколыхались эхом их хриплого хохота.

Наркобарон прервал их, чуть дернув рукой. И щелкнул пальцами.

Из-под обитого атласом кресла выполз пес — огромный, помесь мастиффа и датского дога, воплощение злобы. Массивная башка его лоснилась, а глаза-плошки сделали бы честь Собаке Баскервиллей.

Альфонсо еще раз прищелкнул пальцами:

— Атлас, обед.

Пес зарычал и двинулся вперед, плечи и ноги его напряглись, как у прирожденного охотника перед броском к добыче.

Как вдруг он замер, и голова его смятенно заходила из стороны в сторону. Он пронзительно взвизгнул, как щенок. Потом уселся на задние лапы и вопросительно уставился на Короля Ритма и Блюза.

Теперь Королю настал черед щелкать пальцами. Пора воспользоваться всеми хитростями этого странного пресуществления. Король открыл рот, и наружу вырвалось сразу пять голосов. Он взмахнул руками, и арки вермильона и ляпис-лазури вычертили в кумаре комнаты свою филигрань. Из пятичастной гармонии воспарил единственный голос — эту песню обессмертили Марта и «Ванделлас»: «Тепловая волна».

Альфосно и присные подались вперед. Такое не могло не впечатлить их. Они смотрели и слушали со смесью восторга и ужаса. Что же это за колдун такой? Какими силами владеет он?

Сил у Короля вообще-то было не слишком много. Союз смертных и бессмертных даров призван был к одной цели — отвлечь. И Хауи воспользовался маневром — схватил Клару за руку и потащил к двери. Никто даже не пытался их остановить. Никто, похоже, и не заметил — Король Ритма и Блюза всех зачаровал. Тронул в них первобытную струну.

Король начал потихоньку отступать к двери, чтобы подойти к ней одновременно с Хауи и Кларой. Расчет времени — это всё, а сейчас — больше, чем обычно.

Они вместе выскочили за дверь и ринулись вниз по лестнице. Клару они вместе полутащили- полуволокли. Вот парадная дверь, за нею — ночь. Прыжок через ворота. И вот они на улице. Теперь бегом — каблуки отбивают по тротуарам отчаянную тарантеллу. Сзади до них донеслись крики. Страх — быстрее злости. На перрон подземки они выскочили, когда поезд Д только открыл двери. Очевидно, кому-то наверху они очень понравились. Альфонсо со своей бандой увидели, как поезд уже отходил.

Из берлоги-то — да, но не из джунглей. Когда поезд зарокотал по тьме тоннеля, дверь между вагонами скользнула в сторону. И вошла волчья стая — подростки в кроссовках за стоху, шнурки развязаны, мешковатые треники, спортивные фуфайки. На морды натянуты капюшоны.

И никакого пустозвонства, сразу к делу. Они шли в атаку. Они надвигались, руки глубоко в карманах на груди фуфаек.

Хауи взглянул на Короля. Король взглянул на Хауи.

И они мгновенно запели. Пришел черед Сэма Кука. «Тащи домой». Голоса синкопами мешались с грохотом колес. Клара им подтягивала.

Капюшоны отлетели с морд малолеток, челюсти в неверии отвисли. Они таращились на пару психов и их сестренку, а те заливались так, будто поезд подземки — балёха на колесах.

Малолетки принялись хохотать и хлопать в такт. Кто-то кинулся танцевать прямо в проходе.

— Чума. А перцы-то ништяк.

— Я врубаюсь.

Король Ритма и Блюза словно перенесся во времени назад — в ту эпоху, что сама себе казалась вечностью. Когда он вольно странствовал по всему городу; Золотой Век Ритм-энд-блюза. Его музыка была у всех на устах — от Харлема до Гренич-Виллидж, до Бруклина, до Куинза. Квартеты на перекрестках и летучие квинтеты раскладывали свои многоголосья под рваный ритм города.

Неужели снова настало время?

В воздухе бесспорно разливается волшебство. Хауи вернул Королю Короля.

* * *

Клара в конце концов отдышалась… Что это нашло на Хауи? Она присматривалась к нему с каким-то новым уважением. Он всегда был таким трудолюбивым, надежным… Но душа ее постоянно тянулась к дикой стороне — ей так хотелось, чтобы этот молодой человек отстранился от самого себя. Взял и чем-то рискнул.

Перед Кларой вновь мелькнула прежняя мечта.

К тому же, жалкий мир Альфонсо ветшал прямо на глазах, разве нет? Трубки с крэком и групповуха. Пару ночей назад она видела, что произошло с девчонкой, не угодившей Альфонсо: сломанный нос, вывихнутая рука, «скорая» из окружной больницы… Альфонсо принял Роксанну обратно (на сей раз). Она по-прежнему оставалась одной из его девочек, но не всегда ж ей быть девочкой. А из всех фемин Альфонсо интересовали только девочки.

В его гареме нет места женщинам. Клара наконец увидела свет.

* * *

Когда поезд прибыл на Манхэттен, в вагоне уже было битком. Бродяги и шлюхи оттягивались и срывались с цепи: они танцевали и пели; они вопили и улюлюкали. Поезд миновал Даунтаун, а все уже ели у Короля Ритма и Блюза прямо из рук — он делал с ними, что хотел. Их несло под перестук колес и тряску вагона. Музыка витала в воздухе — этот сладкий звук, смешанный с ароматом духов, лосьонов и солью пота.

Песни были самим городом: «На Бродуэе», «На крыше», «Под променадом», «Танцы на улицах». Будь я проклят, если вчера не вернулось сегодня. Будь я проклят, если мечта не сбылась. Об этом твердили синкопы мелодий и слов.

Поезд подкатил к 125-й улице в Харлеме. Хауи подскочил:

— Наша!

Втроем, рука об руку они выскочили на платформу и зашагали по лестнице. И пели, пели, не умолкая. Они боялись отпустить от себя музыку. Город поджидал их своей уголовкой.

Они вынырнули из тоннеля, и холодный ветер накинулся на них. Впереди торчал козырек «Аполло». Еще несколько кварталов — и будет дом матери Хауи. Они уже почти на свободе.

Но вето на политику улиц наложить не так-то просто. Особенно в эпоху коммуникационных сетей. Особенно в век мобильных телефонов.

Альфонсо обзвонил всю свою организацию. Хауи надеялся перехитрить его, приехав к матери, а не к себе, но у наркобарона агенты — повсюду. И с квартала его детства глаз они не спускали.

Не успели они подойти к парадному, рядом затормозил черный «седан». Разлетелись в стороны дверцы. На тротуар выбрались трое.

— Ёпть! Погоди-ка.

Хауи и Клара кинулись к дверям.

Троица бросилась на перехват.

Но их перехватил Король Ритма и Блюза. Сверкнул его выкидной нож, и ломти воздуха запели совершенно иную мелодию. Блистающий хром мелькал и впереди, и сзади — быстро, как па фехтовальщика. Брызнула кровь — фонтанчики темной жидкости в бледном натриевом свете.

Двое из троицы были мертвы, не успев рухнуть на тротуар. Третий — качественно ранен.

Хауи успел только ключ в замок вставить. Дверь распахнулась, он крикнул:

— Быстрей!

С визгом тормозов подъехала вторая машина. Из-под шин летели клочья черного дыма.

Король присел, наварил на теле одного из громил пистолет и выпрямился перед нападавшими. Едва те выгрузились из машины, он выстрелил трижды.

Двое свалились, но третий остался стоять. И вот — резкий треск возмездия. Жакан 45 калибра разорвал Королю левое плечо.

Он подбит, но не свален. Король хорошенько прицелился, и его пистолет коротко запел. Эхо выстрела прокатилось по 125-й улице барабанной дробью. За ним — тишина. Покушавшиеся покусаны.

Хауи вернулся бегом и успел подхватить Короля под мышки. Обмякшее тело казалось невероятно легким. Хауи взвалил его на себя и внес в вестибюль. Клара вела их. Поднимаясь по лестнице, Хауи чувствовал, что с каждым шагом тело тяжелеет все больше и больше. Хауи уже с трудом втягивал воздух, пропитанный вонью лежалого мусора и застоявшегося табачного дыма. К двадцать третьему этажу сил уже не оставалось, и Хауи шатался под своей ношей, как пьяный.

Клара добралась до площадки первой, и мать Хауи вышла им навстречу.

— Хауи, что случилось? Кто этот человек?

— Друг, мама. Звони в «скорую».

Король приподнял голову:

— Нет. Никакой «скорой».

Хауи внес Короля Ритма и Блюза в материнскую квартиру, уложил на бугристую тахту, обитую чем-то с цветочными лепестками. Мать Хауи обернула плечо Короля полотенцем, укрыла его толстым шерстяным платком.

Он попробовал улыбнуться, но удалось лишь поморщиться. Смешно, как быстро его новое тело знакомится с болью. Прежде боль была абстракцией: разбитое сердце, досада, одиночество. Король знал все те чувства, о которых пел. А теперь он учился боли совершенно иного рода. Он постигал смертность из первых рук. Вся грудь и плечо будто в огне. Ледяной сквознячок пробирается туда, где воздуху вообще не место, биение пульса, кровь его жизни утекает куда-то очень далеко…

Сильные, однако нежные пальцы откинули волосы у него со лба. Из-за стекол очков глаза смотрели на него, узнавали.

Конечно же. Он бывал здесь раньше. Много раз.

Вот дубовая колыбелька с разноцветными кольцами на перекладинах. Для малыша Генриетты Маккриди — никаких колыбельных. Он вырастет на Сэме Куке, на «Фор Топс» и Смоки Робинсоне. Когда она его укачивала, она укачивала его на радуге.

Она и теперь пела. Пела что-то о поезде. О славе небесной. О том, как лучший мир грядет.

Что это — госпел? Ритм-энд-блюз? Рок-н-ролл?

Король уже не мог вспомнить. Саму песню он знал, всегда считал ее своею, но с другой стороны — разве они с Братцем Роком и Мистером Соулом когда-нибудь договаривались о разделе территории? В какую дыру воткнуть Чака Берри? А Рэя Чарлза? А куда девать совсем недурственных белых парней, вроде Вэна Моррисона или «Роллинг Стоунз»?

За окном взвыли сирены. Неужели не послушались и вызвали «скорую»? Да нет, просто по всей 125-й трупы раскиданы. Это фараоны примчались.

Генриетта Маккриди все еще пела про поезд. Реальность громыхала вокруг, но песне-то что? Песня разрасталась. От этих слов Король нашел в себе силы и заглянул дальше агонии, а мелодия поведала ему: простой и честный дух не умрет никогда.

Но холод все равно крался по его телу.

Почему именно теперь? Он только-только начал постигать свой смертный облик. Неужели обязательно так рано? Так чертовски рано. Столько всего нужно сделать… пройтись гоголем по всему Бродуэю, поесть, попить, протанцевать всю ночь напролет. Заняться любовью на крыше, чтобы сверху подмигивали созвездия, а снизу психоделическим ковром расстилались огни большого города.

В нем звенела песня. Старый добрый квадрат с ритмической подкладкой и мелодией, надетой на пониженную септиму, заимствованную из миксолидийского лада.

Да кто они, к чертям собачьим, такие, эти самые миксолидийцы? Они, что ли, изобрели ритм-энд-блюз? Они что — наяривали «Мятую картошку» или «Ватузи» в своей дребаной античности? Куда девались древние средиземноморские короли, когда их империям наставал трындец? Когда лютни и лиры попадали в лапы варваров?

Поезд подходит. Уже совсем близко.

Чья эта песня? Да кому какая разница вообще? Госпел, рок, ритм-энд-блюз. Генриетта Маккриди взяла ее и присвоила. Сделала ее полностью своей, спела нутром, кишками, пропитала своей душой. Она гнула ноты, она скользила по всей гамме вверх и вниз, она тянула вибрато. Она взяла мелодию и спустила ее сердце с цепи.

Если он Король, то она — Королева. Необученный голос, окрепший на музыке древней и новой.

Если его краткий срок весь вышел, то где ж еще умереть, как не здесь? В нескольких кварталах от места, где некогда стоял клуб «Коттон». В столице ритм-энд-блюза Восточного побережья. Где всем курятником правили «Коустерз», «Плэттерз» и «Темптейшнз». В самом Харлеме — среди везунчиков и неудачников, торчков и гениев, трудяг и маньяков. Все они набились в этот бастион надежды и отчаянья.

Сирены смолкли. Теперь его омывала только музыка. Он в песнях слышал песни, а голоса накладывались и подпирали друг на друга. Генриетта, ее сын и его будущая жена пели. Но Король слышал и множество других: вступили Князь, Герцог и Граф, больше того — они и женщин своих с собой привели. Все пришли проводить Короля. Свои голоса возвышали подданные, которых он не слышал уже много лет. Вот пастор, управлявший миссией на 44-й улице. Вступил цирюльник из парикмахерской на перекрестке 89-й и Амстердама. А слепой, продававший карандаши у Музея афро-американской истории, вставил свой ду-уоповый скэт.

Король закрыл глаза. Он хорошо видел всю ночь. Посмотрел на юг, поверх Центрального парка. Обмахнул взглядом Мидтаун и Уолл-стрит. Уперся в Бруклин. Сосредоточился на берлоге Альфонсо. Ему как раз наносили необъявленный визит Братец Рок и Мистер Соул.

В заключении патологоанатома потом написали, что Альфонсо подавился куриной косточкой. Однако Король Ритма и Блюза знал всю правду. Воздаяние.

Вернулась боль. Невыносимое жидкое пламя сжигало его плечо, а тугая аритмия сердца медленно откачивала жизнь. Король стиснул зубы — эти странные, костяные, скользкие выступы скелета. Кости протянут намного дольше наросшего на них мяса.

* * *

Поезд тормозил у перрона. Он приехал за ним.

Но Король верил. Вера всегда была его сильным местом. Ритм-энд-блюз — для истинно верующих.

Убежденность. Верность. Преданность.

Госпел… «Аминь» — первое слово каждой новой песни…

* * *

Король Ритма и Блюза спит. Его трон захватили Кул Мо Д и Айс-Т. Детишки рано или поздно всегда так поступают. А у монархов не остается другого выхода — только раствориться в темноте. Воздух полон запахом сухой осенней листвы, а в квартире наверху гавкает собака. По Бродуэю плывет песня, воют сирены, «мыльницы» громыхают голодной ночи темные ритмы. Вниз по улице, где тишина — лишь песня, которая еще не случилась.