Max Nemtsov's Blog, page 208

March 7, 2018

Irish bastards

Ulysses And Us: The Art Of Everyday Living by Declan Kiberd

Ulysses And Us: The Art Of Everyday Living by Declan Kiberd

My rating: 5 of 5 stars

Книга о величайшем, быть может, «обывательском романе» (тм) в истории человечества до сих пор: Киберд подчеркивает, что «Улисс» — роман и про людей, и для людей, простых и затрапезных, и задает простой, по сути, вопрос: как вышло так, что он был кооптирован академиками и истерическими фанатами, перестал быть книгой для чтения и стал книгой для расшифровки и декодирования «интеллектуальной элитой» (ответ там тоже есть, в общем, и — не считайте это спойлером — Джойс сам приложил к этому руку, заморочив Гилберта и Линати «схемами», тем самым предохраняя текст от «каннибализации»; удалось ему это или нет — уже другой вопрос). Ключевой образ тут: даже личная копия Хемингуэя, знакомого с Джойсом и преклонявшегося перед ним, разрезана только в начале и в конце.

Но книга Киберда — совершенная бесценная точка пересборки. Он не предлагает «ключ» или «трактовку» — он бережно ведет читателя по тексту, предлагая ему некоторое количество других углов зрения на «Улисс», линейного и симультанного. «Обывательский» же это роман не просто из-за героя — «маленького человека» из школьной программы (там они все такие), — а потому, что непримечательна вся жизнь Леопольда Блума. С ним не происходит ничего чудесного, героического, даже сколько-нибудь из ряда вон выходящего. В выведении непримечательного на первый план (какими средствами — тоже вопрос другой) и есть дар модернизма нам. И уже поминавшиеся «Записки жильца» Липкина и «4 3 2 1» Остера в этом смысле — тоже романы модернистские, без всяких –пост-, мета- и прочих приставок. Но где-то близко к началу этой линейки высится, конечно, «Улисс».

Книга вообще демонстрирует фигуры высшего пилотажа великолепного литературоведения. Один из углов зрения, предлагаемых Кибердом: «Улисс» — это роман «гэльского возрождения», а так на него смотрят нечасто. Сопоставляя повороты сюжета со временем написания тех или иных эпизодов в диапазоне 1917—1922 годов, он показывает, как «изобретение Ирландии» отражалось в тексте (это среди прочего). Один из лейтмотивов, о котором он, правда, говорит как-то мимоходом, — это «stranger in the house»: из-за Бойлана, в частности, Блум бродит весь день по городу, чтобы не мешать Молли. При этом ни он не является воплощением или символом интеллигентного ирландца, фигурой заменяющей самого автора (как таким альтер-эго не является Стивен; ну, оба они — не нацело Джойс, как минимум), ни Молли — матери-родины, Ирландии. Скорее они — смутные отражения, тени на стене, и в этом, опять же среди прочего, — гениальность Джойса. А изгойская перипатетика Блума — отражение эмиграции и изгойства «диких гусей» Ирландии начала ХХ века (до них были другие, но нас интересуют эти — их тоже так называли; это эмиграция из «эстетических разногласий» с системой).

Блум, понятно — everyman, задел на будущего Уховьёрта, человек смутной принадлежности, неправильный еврей, чужой в своей стране, и тут представляется уместным присмотреться к нему как к основе системы ценностей самого Джойса. Зная все, что мы знаем про эту пару «безмолвного брака», Польди и Молли, легко представить дальнейшие отношения родины и ее задумчивого изгоя, то ли мужа, то ли сына: они, конечно, будут как-то взаимодействовать и дальше, никуда не денешься, но отношения их будут далеко не такими радужными, как хотелось бы надеяться («да»-то оно «да» в конце, но что это за «да»? натурально «мама тебя любит, а ты ее бесишь»). Не забываем, что, как только роман вышел, в уже Свободном государстве его мигом запретили.

Еще две темы для чьих-нибудь будущих диссертаций (я просто не очень знаю, может и есть они уже; да и с хорошей точностью есть):

— отцы живые и мертвые у Джойса и Бартелми. Бартелми не на пустом месте свою статую мертвого отца возводил — в фундамент его передвижного постамента прочно вмонтирован «Улисс»;

— и вот еще о чем Киберд говорит здесь лишь впроброс: мотив разбитого зеркала здесь и в «Повесе западного мира» Джона Миллингтона Синга (1907).

Ancient Ireland: Life Before the Celts by Laurence Flanagan

Ancient Ireland: Life Before the Celts by Laurence Flanagan

My rating: 4 of 5 stars

Честная попытка маститого (и, увы, ныне покойного) северо-ирландского археолога воссоздать жизнь Ирландии времен мезолита, неолита и бронзы для широкого читателя. Попытка, надо признать, не очень удачная, поскольку об этом времени к моменту написания книги (конец 90-х) не было известно ни хрена, да и сейчас — немногим больше. Т.е. автор обстоятельно каталогизирует археологические находки, но нарратива у него не получается, потому что он ученый, а фантазия и ученые — вещи несовместимые или, по крайней мере, редкие. Не фон Дэникен, в общем, хотя временами «археологи шутят», и это очень мило. Но полезного в ней тоже много.

Читая ее, мне никак не удавалось избавиться от мысли: а что археологи будущего скажут о нашей нынешней, гм, цивилизации, на основании находок, ну, скажем, весьма материальных топоров? Вот то-то.

Кубик 6 by Михаил Гаёхо

Кубик 6 by Михаил Гаёхо

My rating: 5 of 5 stars

Бекетт жив, здоров и живет в Питере. К тому же он брат Магнуса Миллза и родственник Евгения Клюева. Математически-мистический роман Михаила Петровича — тому очередное подтверждение. Только если филолог Клюев овеществлял метафоры и работал в нравственно-этическом поле (по крайней мере, в «Между двух стульев»), то Гаёхо в «Кубике» метафоризирует формулы и действует в поле чистой логики и абстрактного мышления. Получилась гениальная притча — и весьма деловитое приключение, конечно, с характерами и пейзажами (а еще это роман о любви). Тот редкий случай, когда читать текст по-русски было для меня настоящим квестом — ну, потому что МП так умеет.

В общем — chance & happenstance, теория относительности, принцип неопределенности, теория множеств, некоторое количество игровых теорий и теорий случайности, похоже — теория струн, но не уверен, вот вот это вот все… Перефразируя самого автора, знал бы слова — умел об этом рассказать.

James Joyce’s Odyssey: A Guide to the Dublin of Ulysses by Frank Delaney

James Joyce’s Odyssey: A Guide to the Dublin of Ulysses by Frank Delaney

My rating: 5 of 5 stars

По сути, это путеводитель — по Дублину романа, по Дублину Джойса, Дублину 1904 года и конца 1970-х, личному Дублину автора и нашему личному Дублину. На него наложится, несомненно, и ваш личный Дублин. С точки зрения вспашки текста «Улисса» он, конечно, мелковат, но там и задача так не стоит, для этого у нас есть сам роман. Главное — что автор прочерчивает нам топографические карты и расписания перемещений героев и персонажей, иллюстрирует их картами (впрочем, не весьма точными — бордель Беллы Коэн он размещает почему-то на параллельной улице, а не там, где надо), уместными картинками, пустяками, фактами и фактоидами, анекдотами и, само собой, цитатами. Чтения романа эта книжка, разумеется, не заменит, но в прикладном смысле она если не уникальна, то, по крайней мере, полезна. Вот только ходить по городу с ней будет трудновато, она квадратная в сечении.

March 6, 2018

you are short and exhausting

6 дней – это все, что у вас есть, чтобы обзавестись нашими уникальными изданиями этого года

и некоторые лоты с подарками еще остались

журнал “Афиша” рисует нам самые ожидаемые книги весны – песни Дилана и “Миф” Фрая среди прочего

еще одна хорошая новость в том, что Миранда наконец вышла

а это красотки из киноверсии “Американхи”

ну вот ей-богу, есть у нас все-таки нормальные читатели. один такой отзыв стоит всех мнений “знатоков” и “крупных специалистов”. Майя Ставитская о “Крае навылет” – с верно подмеченными координатными точками “Одиссеи” и “Алисы в стране чудес”

но и глас широкого читателя тоже никто не отменял. вот о “Первой красотке в городе” Хэнка

March 5, 2018

an outhouse in the prairie

вот, пошла последняя неделя нашей кампании, а у нас два новых лота с билетами в кино, не пропустите. и к ним две закладки

о другом:

всего 42 000 долларов за автограф. готовьте ваши чековые книжки

Эйбл Дебритто о посмертном Хэнке и цензуре в очередной раз. по традиции портал Кой-кого пересказывает своими словами старые новости, не пропустил и эту. поэт Оборин творчески переосмыслил имя редактора и издателя Хэнка (и вот так у нас всё – где-то недослышим, где-то наврем, где-то прикрасим)

March 4, 2018

winter is never far away

а у нас между тем – 155% денег на книжки. осталось 8 дней

люди читают удивительное:

“Картину мира” К. Б. Клайн (с непонятным результатом, кроме того, что “она так передвигалась”, но это-то ладно, в том же списке фигурируют “золотые хиты” Джо Хилла в переводах Зенкевича и “Полиглоты” с перепутанными тетрадками – что, правда?)

а тут кто-то прочел “Глиф” Эверетта и заслуженно хвалит

March 3, 2018

Michael Gira 03

Майкл Джира

ГРЕЗЫ

Огонек в дальнем конце коридора вдруг погас, и все погрузилось в черноту. Я едва различал воздух, затопленным атомным ядром тлеющий там, где только что был свет, но пока я шел к нему, след потускнел, и не успел я добраться до предположительного места, все ощущение моей связи с ним, да и со всем остальным вокруг меня, рассеялось. Вот теперь я окончательно потерялся. Я ощущал, как набухают кончики пальцев, предвкушая какое-то прикосновение, стремясь прочесть контуры поверхности. Я поднес пальцы к губам. Они коснулись, но ничего не почувствовали. Чтобы дать заряд нервам, им требовалось что-то чуждое, не связанное с моим телом. Я развел пошире руки и зашагал, стараясь не разбрасывать ноги, дальше, став распятием. Тлеющий туман у моих ног подбросил к небесам точную копию моей тени, но та наткнулась на выгнутый свод тоннеля над головой и окутала меня собой, пока я шел. Я чувствовал, как меня хранит моя святость.

Я слышу дыхание. Постепенно оно становится громче. Оно идеально совпадает с ритмом моего дыхания, потому-то я и не замечал его раньше, но теперь оно стало громче настолько, что я уже не могу отрицать: исторгается оно откуда-то из-за пределов моей груди. Будто кто-то надо мною насмехается. Кто-то следил за мной, подслушивал, пока я спотыкался во тьме.

Дыхание мое учащается от страха, и синхронность наших дыханий нарушается, становится громче, хаотичнее, оглушительный шквал случайных сипов, хлюпов, ши́пов выдоха. Меня начинает неудержимо трясти. Мои руки безумно машут вразлет лопастями пропеллера, стараясь оттолкнуть любого невидимку, что может броситься на меня из темноты.

Зажигается свет. Внезапная голубая белизна. Я стою на своем рабочем столе и задрав голову, не мигая, гляжу в лампу дневного света наверху, и свет изливается мне в глаза с такой силой, что становится черным. Руки мои по-прежнему раскинуты распятьем.

Дженнифер тянет меня за штанину. Заглядывает снизу в глаза, и лицо ее искажено от досады — это ряшка свиньи, косо прикрытая маской манекенщицы. Она вынуждает меня спуститься, изображая сострадание. Из ноздрей ее несется блеянье — пронзительное, тошнотворное. Я опускаю руки, сдаюсь, сую их в карманы и спиной соступаю на стул, затем на пол. Не отходя от стола, смотрю в зеленые отсветы компьютерного терминала, и меня поражает собственное лицо, наложившееся на диаграммы и цифры. Ничего не изменилось. То же самое лицо, что я презираю, лицо, которое я так и не научился считать своим, лицо, которое мне всегда хотелось содрать, — и прожить остаток жизни с оголенными мышцами, нервными окончаниями, венами напоказ. Но мое лицо неумолимо, неизменно, идеально привлекательно, безупречно.

Весь день Дженнифер наблюдает за мной, выглядывает из-за угла своего конторского отсека, где работает за компьютером, лишь чуточку напрягая лоб, чтобы на нем проступила жалость, хотя, если по правде, читаться на нем должно презрение, отвращение. Время от времени она спрашивает, все ли со мной в порядке. Я отвечаю, что да, конечно, а сам не отрываю глаз от экрана. Голова ее снова ныряет за перегородку, клавиатура пощелкивает под натиском ногтей, и в ее машине вспыхивает визгливая симфония пытки.

И я остаюсь в одиночестве перед рабочей станцией — одна рука в промежности, другая — печатает план игры по разрушению моего подсознания.

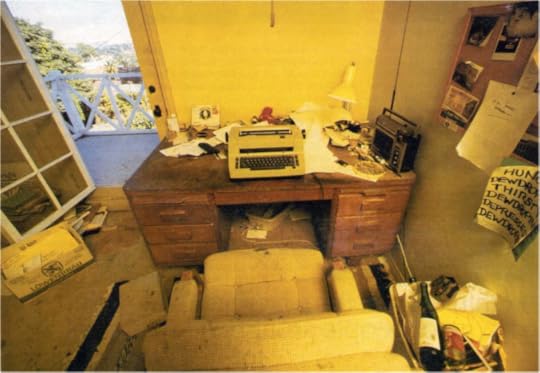

1985

March 2, 2018

another Chinese warning

по традиции – очередное предупреждение: до окончания кампании по сбору средств на издание О’Крихиня, Стивенза и Бартелми осталось 10 дней. подтягивайтесь, чуваки, потом не будет – пожалеете

а у нас меж тем новости – выходит переиздание Пирсона (очень уместно он в этой серии позиционирован, я должен сказать)

на “Орбите.” тем временем – прекрасная статья о тайном уравнении в “Радуге тяготения”

а в России у романа возник еще один читатель

еще маргинального чтения: исследование о роли скачек в творчестве Буковски

а здесь кто-то производит милый мерч – закладки имени Хэнка

у Криса Мура тоже появился читатель – “Самого глупого ангела” (тиснул бы уже кто его целиком, собранием сочинений, что ли. с нумерованными томами и золотым обрезом)

March 1, 2018

patiently waiting for the spring

ага, у нас до конца кампании осталось 11 дней, вы еще можете успеть. потому что дело уже некоторое время не в нас, а в вас: кто не поучаствовал, тому ничего не будет. т.е. буквально – ничего не достанется, тиражи ограниченны

меж тем, уже объявлена запись на третью лекцию Шаши в ирландском цикле – “Внутренняя Ирландия” на сей раз. подробности тут. возможно, я еще напомню

“Эксмо” осваивает новые жанры:

ну и о смешном в нашей жизни: “Прочтение” опустилось на новое дно и теперь печатает корреспонденции корреспондентов советских газет. некто Татьяна Сохарева о “Времени свинга”:

Прежде всего нужно сказать, что «Время свинга» не является музыкальным романом: свингующий Лондон шестидесятых на страницах книги мелькает лишь в грезах героини, от имени которой ведется рассказ, а название Смит заимствует у фильма голливудского танцовщика Фреда Астера.

при чем здесь “свингующий Лондон”? – спросите вы. а ни при чем. просто корреспонденту известно это сочетание слов, чего ж не употребить, а? а? ну и вот. в фейсбуке у себя корреспондент продолжает говорить о наболевшем (и нет, я даже не буду делать вид, что я этого не видел):

Плакала, кололась, как подобает мышке, жрущей кактус, но продралась-таки сквозь “Время свинга”. Чтобы не исходить лишний раз ядовитой слюной по поводу перевода, скажу лишь, что вместо Spice Girls вас поджидают “Девочки с перчиком”… Он перевел Зэди так же, как переводит абсолютно всё, за что берется, только не каждому тексту к лицу его методы, увы… У него весьма своеобразный подход к языку: всегда есть риск встречи с Фройдом, Девочками с перчиком, Ниной СимоУн и прочими бесящими мелочами. В случае с Зэди перевод смущает еще и потому, что в оригинале она совершенно не стремится изнасиловать синтаксис или напихать в текст как можно больше адских неологизмов.

вот что случается, когда 12-летки принимаются рассуждать о том, чего не понимают. тырят у мамы туфли, помаду и залезают на табуретку

прочем, так всегда было. вчера состоялся юбилей “Радуги тяготения”, так вот что о ней говорили просвещенные читатели когда-то

а вот прекрасные вести с родины. есть там такой “поэт, лауреат премии Приморского комсомола” Борис Лапузин. он еще вполне деятелен, но самое удивительное в том, что его по-прежнему печатают. в газете “Золотой рог” он разразился серией “статей” (в своем обычном жанре доноса) о катастрофическом состоянии приморской культуры. досталось всем. вот, например:

Редактор-составитель, автор вступительной статьи и биографических справок писателей Александр ЛОБЫЧЕВ, позиционирующий себя как литературовед (? – Б.Л.) – редактор издательства «Рубеж», возглавляемого Александром Колесовым. «Рубеж» специализируется на издании книг в основном зарубежных авторов: Биргитта ИНГЕМАНСОН «Солнечный дворик», Альфред ХЕЙДОК «Звезды Маньчжурии», Ирина БРИННЕР «Что я помню» и др. Особенно повезло в «Рубеже» американке Элеоноре Лорд Прей. Ее книги «Письма из Владивостока», «Избранные письма» лежат едва ли не во всех владивостокских книжных магазинах и, увы, не отличаются читательской востребованностью.

“зарубежный автор Хейдок” – это особенно сильно. ну и так далее, там всё так

ну и пользователи “ЛайвЛиба” продолжают доставлять радость в наши серые будки. о “Практическом демоноводстве” Криса Мура

вообще во всем мире неблагополучно. Мишель Гондри, например, испортил своим “хреновым графическим оформлением” (с) хорошую песенку Жюльена Клера:

February 28, 2018

even the horses seemed to be glad

у нашей кампании пошел обратный отсчет – 13 дней до окончания крауда, 13 дней на то, чтобы вы еще подписались на наши прекрасные (и, главное, редкие) книжки

а вот какие были уникальные манки на вапитуилов:

это они загрунтованные

а это готовые, сингулярные. они все разобраны, а ведь я вас предупреждал

Ольга Балла в “Новой юности” об “Одном человеке” Шаши. взрослое литературоведение galore

February 27, 2018

2 weeks to go

так, ну что – до окончания крауда осталось 2 недели, денег у нас 151%, а это значит, что третья книжка все реальнее и реальнее. так что если вы еще не с нами, приходите

а добрым словом нас поддержал “ЛайвЛиб”. огневая лекция Шаши об изобретении Ирландии меж тем вчера состоялась, невзирая на мороз, видео (как и первой), надеемся, будет

смешной трейлер сделали

музыкальные книжки от “Фантома”. а тут читатель читала ее так, что ее чуть из метро не высадили

“Книга – лучший друг человека” о “(Нео)созданном” Леонарда Млодинова

немного пинчолалии (давно не было):

“Винляндия” и пиво – отнюдь не противоречие в терминах

February 26, 2018

brief respites

The Irish Writer and the World by Declan Kiberd

The Irish Writer and the World by Declan Kiberd

My rating: 5 of 5 stars

Продолжение и дополнение его же «Изобретения Ирландии» — и своеобразная временна́я петля: это сборник статей, написанных частью раньше основной глыбы смыслов, из которых эта самая глыба, конечно прорастает, — но он и захватывает интересный период потом: «что же было дальше, Веничка?». В частности — генезис явления «Кельтского тигра»; и, конечно, превосходный очерк о Ричарде Эллманне. Видно (и сам автор этого не скрывает), как модифицировались его воззрения на отдельные фокальные точки в литературной истории Ирландии, и кое на что Киберд в этих текстах смотрит пристальнее. Совершенно необходимое чтение для всех интересующихся, я бы решил.

У приоткрытой двери: Оккультные рассказы by Георгий Бриц

У приоткрытой двери: Оккультные рассказы by Георгий Бриц

My rating: 1 of 5 stars

графоманская ебанина, похлеще его же романа. иногда кажется, что это шутка, но нет. кстати, “загадочный символ”, который там в начале приведен, – это схематическое изображение неолитического долбила с Оркнейских островов

А.А.А.Е.: Роман приключений. Том II (Советская авантюрно-фантастическая проза 1920-х гг. Т. XXIV-Б) by Андрей Иркутов

А.А.А.Е.: Роман приключений. Том II (Советская авантюрно-фантастическая проза 1920-х гг. Т. XXIV-Б) by Андрей Иркутов

My rating: 2 of 5 stars

Написанная на отъебись шизофреническая агитка перманентной революции, модный в те времена кинороман из заграничной жизни, даже с потугами на какой-то юмор. Азиатская, как везде в то время, экзотика с оттенками Большой игры (и дипломат, списанный явно с Карахана, только без первой буквы, еще не репрессированного — он, правда, не служил в Афганистане, зато занимался всей Азией). В общем приключения довольно бульварны (как раз такое вот, только гораздо убедительней, эмулировал Пинчон в AtD), перемещения совершаются с легкостью, времени не существует, а аннотация имеет мало отношения к действию: революций там никто не устроил, повестка дня тогда включала критику Ганди за непротивление и помощь немецким рабочим — видимо, спартакистам — завалить систему. Ну и да, советские чудо-герои, которые говорят на многих языках. В 1924 году. Их все боятся и уважают.

Много загадочного. За границей все здороваются «алло», подают крем из дичи, пьют виски с содой (или с перцем почему-то), действуют непонятные клигрупсы, там делают грэт хавук и устраивают штрайки. Дорога из Нью-Йорка в Канзас занимает 7 часов (непонятно, каким транспортом), а потом машина едет в Холливуд (так! с Тексасом, кстати, они тоже почти угадали, зато там пишет писатель Уптон Синклер). Главный колдун Нью-Йорка (похоже, имеется в виду Ку-клакс-клан) и мясной миллиардер думает о женке. Вообще страсть авторов к уменьшительно-ласкательным суффиксам заставляет заподозрить в них олигофренов. Но продолжим. Консервы имеют в своем этикете. На пароходе в машинном отделении работает кочегарка, а пропеллеры самолетов теряют точность своих оборотов. Пулемет садится от набившегося в него песка. На самолеты прилаживают снасти. Японцы носят броссалино (это шляпа такая). В Иокогаме советский торгпред носит фамилию Свидерский. В Индии у девушек босые почти ноги. В жару англичане там пьют глинтвейн и курят бесконечные трубки. Утюжат бока и спины чугунными плетками. Скачут тридцать верховых фашистов. Что все это означает, я не знаю. Зато есть прекрасное слово «стачколомы», вместо чудовищных известно чего.

Как ни странно, левая критика романа, см. образчик в конце, была не так уж далека от истины. Роман дрянский, его мало что искупает. Разве что личность одного автора — Владимира Веревкина, который действительно бывал во многих описываемых местах, потому что плавал на торговом флоте (например, он знает, что в Иокогаме есть свой Бунд), и его книгу «Большой Каботаж: вокруг Азии летом 1925 года. С рис Доброклонского» я бы с удовольствием прочел. Ну и да: кончили авторы плохо, но по-разному: Каррика (Иркутова) шлепнули, натурально как шпиона (видимо, шотландского), а вот Веревкин проник, судя по всему, как журналист-расследователь, в уголовный гулаг, ушел в побег с зэками, которые взяли его на мясо и, само собой, съели где-то в тундре.

удивительный образчик советского кино из заграничной жизни. “по мотивам” “гиперболоида” – это сильно сказано, от романа там не осталось ничего, даже гиперболоида (вместо него сначала фагот, потом телескоп). я, конечно, не разделяю общего недоумения, зачем его снимали, – это-то как раз понятно. но. перво-наперво, я его смотрел, как фильм, в котором Александр Гаврилов играет роль Олега Борисова, играющего роль Петра Гарина, и так он смотрелся гораздо органичнее, потому что в образе этом – сплошь Агавр. а прочих хороших актеров (Копеляна или Кайдановского, которые все равно переигрывают) там убивают довольно быстро; остальные по мере сил изображают то, как себя ведут французы, немцы и американцы – по их представлениям: пьяные бюргеры, например, орут нестройным хором “хозяин! эй, хозяин! пива! еще пива неси!”. конечно, трогательно воссоздание Парижа 20-х годов средствами Ленинграда начала 70-х (или Германии средствами какой-то Прибалтики). например, советская крошащаяся бетонная плита, которой вымощена площадь перед постоялым двором на рю де Гобелен, или советское метро там же с надписями “sortie”, натрафареченными на дверях. занимательны также представления авторов фильма о культурных кодах: эпоха джаза, к примеру, там представлена в ресторанах кабацкими аранжировками “when the saints go marching in”, а почти все персонажи неизменно насвистывают “glory glory halleluja”. самое веселое, конечно, – морская тема. винтажные машины едут к яхте по причалу, у которого ошвартованы два белоснежных пассажирских теплохода 60-х годов постройки (класса “актриса” примерно), а сама яхта ошвартована! у стенки! под полными парусами. видать, для наглядности. прочих достоинств, искупающих существование этого фильма, не обнаружено. кроме Гаврилова, которого я теперь при встрече не смогу не подозревать в вынашивании планов захвата мира